2023年09月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

円山動物園 アジアゾウのパールと赤ちゃん - 1 month old elephant and her mom

2023年9月29日夕方買い物に行った帰り道、2階建ての建物の隙間からまん丸い月が一旦家に戻ってカメラを持ち出して撮った中秋の名月 Harvest Moon昨年は9月10日で、遅い時間に部屋の中から撮影し、白い月でしたが、早い時間は赤みがかってました昨夜は大雨で朝方月は雲に隠れていましたが、今年も見ることができて感謝9月22日 円山動物園にて2年前に見たアジアゾウのパール(♀20)と8月19日に生まれたメスの赤ちゃんママが天井から吊るされた草を食べるときに使うパイプを鼻でいたずら中小さい鼻で持ち上げようとしているようですが、まだ力不足のようですポヤポヤの毛が生えていてママと比べるととにかく小さくてめんこいママと離れると不安になるのか、慌てて追いかけてママの横にペタッでもやっぱりいたずらもしたい生後1ヵ月でも動きは一人前に見えました口の中に鼻の先をつっこんで何したのかそのあと目を細めてこんな顔砂が濡れていたのはママのオシッコパールママ、優しい眼差しで「うちの子めんこいっしょ」と自慢げガラス越しでハレーションが起きてますが、授乳中に見えましたしかし後で象のお乳は前足の間にあると知り、だとするとこの赤ちゃんは後ろのほうに口をつけていたので違っていたのかと思いましたがズームするとやはり授乳中に見えますパールはグラマーで後ろに下がってしまったのでしょうか妊娠期間は約2年だし、授乳期間も2年とのことで、象のお母さんはたいへんですね草を食べるパールの後ろに写っている赤ちゃんの顔がのっぺらぼうに写っていて何事かと思いましたがママの尻尾の毛で隠されたようですこんなに小さいのに9月15日時点で183キロと発表されて、今では200キロ超えたようです頑丈な扉の隙間から覗いていたパールの目彼女の動作は終始穏やかだったので、赤ちゃんを見るために押し掛けたたくさんの観客を敵対視しているようには見えませんでした。無事に出産して順調に子育てしているパール、ありがとうにほんブログ村

2023.09.29

コメント(0)

-

ドロボウがふっついたエゾリスと夏季の草花 - Squirrel & wild flowers in Summer

9月も半分過ぎたというのにこの暑さはいつまで続くのかと職場の同僚としゃべっていた月曜日最高気温32.8℃、最低20.4℃ところが水曜日の夜は窓を開けていたら長袖のパーカーを羽織っても寒かった最高27.6、最低12.6℃と一気に気温が下がり、木曜日は日中室内で長袖を着ていても寒かったついに猛暑は去ったようです6月下旬に見かけたエゾリスさんフワフワの被毛からして子リスだったかズームしたらお腹にドロボウがいっぱいふっついてました子供の頃外で遊んで帰宅した時にこんな粒粒が服についていたら親に「”ドロボウ”つけて帰ってきた」と笑われたので、ドロボウなのだと思ってましたが標準的にはひっつきむし、くっつきむし、地域によってバカ、バクダン、だっこんびなど様々な呼び方があるそうで、その正体はオナモミ(学名:Xanthium strumarium)という植物だそうですその時咲いていた白いゲジゲジはなんと栗の花イボタノキ(水蝋の木 学名: Ligustrum obtusifolium)ギンモクセイに似た芳香あるそうですが、気付きませんでしたヤマグワ(山桑、学名:Morus australis, Morus bombycis)ヤマグワを用いて養蚕が行われた時もあったそうです。マルベリーという英名は聞いたことがありますが、食べたことはありませんヒメジョオン(姫女菀、学名: Erigeron annuus)子供の頃からどこにでも咲いていて見慣れていたけど名前があるとは知りませんでした1個体あたり47,000以上の種子を生産し、さらにその種子の寿命が35年と長いこともあり、驚異的な繁殖能力をもっていて、駆除がとても難しいとのことそれがどこにでも咲いている理由かまたモフモフのオオマルハナバチお尻が黄色いエゾオオマルハナバチにはいまだに遇えていません以下は8月上旬に見た草花オオハンゴンソウ(大反魂草、学名:Rudbeckia laciniata)環境省指定特定外来生物(在来植物の生態系に影響を及ぼす恐れあり)北米原産。日本や中国に帰化植物として移入分布している日本へは明治中期に観賞用として導入され、1955年には野生化ミズヒキ(水引、学名: Persicaria filiformis)薄紅色の粒粒は小さくて、ただでさえ風でゆらゆら揺れていてピントが合わなかったのに小さい粒粒は小花で上半分は赤色、下半分は白色なのが名前の由来だそうですこれって花だったのヒヨドリバナ(鵯花、山蘭、学名:Eupatorium makinoi )花から細い糸のようなものが飛び出しているのがヒヨドリの鶏冠に似てるからかと思いきやヒヨドリが鳴く頃に開花することから、この和名になったそうなノアザミ(野薊、学名: Cirsium japonicum)ヒメジョオン同様子供の時から見慣れていたアザミアザミという名は知っていたのにヒメジョオンは初耳ワスレグサ(忘れ草、学名:Hemerocallis fulva)またはヤブカンゾウ(藪萱草、学名 : Hemerocallis fulva var. kwanso)朝に開いて夕方にしぼむ一日花。花と蕾は食用にでき、蕾が熱さましの生薬になる。根 : 黄色、末端は塊状である。葉と同様に薬用にする。しおれているのだと思いましたが、夕方5時近かったので、しぼんでいたようです画像検索の結果は、ソバナ(岨菜、蕎麦菜・杣菜、学名: Adenophora remotiflora)のようですが花の大きさは画像の半分くらいだったので正確ではありませんオオアワダチソウ(大泡立草、学名:Solidago gigantea var. leiophylla)この黄色い穂のようなのも子供の頃からしばしば見てましたが、名前は知りませんでした背後に写っているのはススキかと思ってましたがヨシ(葦、芦、蘆、葭、学名: Phragmites australis)のようですもともと本来の呼び名はアシであったが、「悪し」に通じるため、「ヨシ」と言い換えられたそう顔がピンボケですが、夏服のエゾリスさん急に寒くなると衣替えも忙しいべさにほんブログ村

2023.09.22

コメント(0)

-

チンパンジー 身体は小さく子供にみえましたが - 3 years old girl

釧路市動物園にて類人猿舎の前を通りかかったら、身体が小さく、子供っぽいチンパンジーが得意げに遊んでいました他にも数頭のチンパンジーがいましたが、遊んでいたのは1頭だけ残念ながらケージの網目にピンが合ってしまったが、子供っぽい身体であることはわかっていただけるかと...釧路市動物園の動物紹介→ほ乳類→チンパンジーを見るとテツ(♂推定50)、ゆみのすけ(♂推定49)、リリー(♀32)、ゆずる(♂8)、つむぎ(♀3)5頭が飼育されているとのことおそらくこの小さい子はゆみのすけとリリーの娘のつむぎかとここには3頭写ってますが、オス、メスの区別もつきません成長に伴い額がはげ上がり(オスで顕著)、顔が黒ずむという形態に従うと高い位置に座ってるのがつむぎの兄のゆずる? 地べたに座っているのは母リリー?この丸い円盤の上でひっくり返っていた個体は顔が真っ黒なのでテツか、ゆみのすけかもしれませんつむぎは身体は小さくて幼く見えるのですが、お顔は老人っぽくて、肌年齢はと気になりました🙊耳は大きくて立派意外だったのは生後8 - 11年で性成熟し、生後14 - 15年で初産を迎えるということアジアゾウはオスは生後14 - 15年、メスは生後9年で性成熟した例もあるが、生後17 - 18年で初産を迎える個体が多いとのことで何れも身近な動物と比べると遅いようなしかしその分寿命も長いようなので、つむぎがお母さんになる日はまだ遠いですが、楽しみです近くにいたボルネオオラウータンBornean orang-utan高いところで寝そべった体勢で見下ろされました顔の両脇にフランジがあるのでオスの弟路郎(♂26)かと3年前旭山動物園で妹を可愛がっていたモリトは当時フランジがありませんでしたその後発達したのだろうかと検索してみましたが、今年7月にTwitterに投稿された動画を見てもまだアンフランジに見えますフランジは強いオスの「しるし」で、弱いオスは何歳になってもフランジが大きくならないとのこと...亡き母に代わって妹を育てるためにオスのしるしが育たなかったのだろうかと気になりましたにほんブログ村

2023.09.17

コメント(0)

-

あの時いただいた鴨の丸焼きは? - Young Mallard

20年位前のこと上司の奥様から夕食に招待され、友人同伴で訪問料理の手伝いをするためキッチンにいったら、なんと奥様のお姉さん(料理研究家)が鴨一羽を手に持ち、羽をむしり取っていた伯父様が狩ってきたものだと聞き、初めて目にした残酷な風景に血の気が引いたいや、もっと青ざめたのは高校生のときにホームステイしていた家で飼っていた鶏をある日小学生の息子が絞めて手にぶら下げていたのを見た時毎日餌を与えて可愛がっていると思っていたのが実は食べるために育てていたとはあの時はお祖母さんが処理をして冷凍保存したようだが、その様子は見ていなかった。料理研究家のお姉さまは最終的に毛抜きなどを使って鴨の羽をすべて抜き、中に何かを詰めて丸焼きに。ショックが大きくて味についてはあまり覚えていませんが、彼女が作るものは何でもおいしかったので、たしか美味しかったと...そして「弾丸が入っていた人は当たりよ」と言われ、当たったのは私の友人だったあの鴨はマガモだったのか、合鴨だったのか”アイガモ(合鴨)は、野生のマガモとアヒルとの交雑交配種。ただし、アヒルはマガモを品種改良した家禽品種で生物学的にはマガモの1品種であり、その交配であるアイガモもまたマガモである”8月上旬にオシドリのヒナの成長具合を見に行ったときに見かけたマガモの幼鳥ボケてますが、やはり羽が小さかった一列に並んで池に向かう様子恐らくお母さんについていったんだとこの画像の真ん中あたりに写っている個体は身体が大きいので親鳥っぽい正面は逆光で暗くなった後ろにⅤ字型の波が立つのが面白い羽が茶色なので、全部メスだと思いましたが嘴が黄色いのはオスのようです非繁殖期のオスはメスとよく似た羽色になるが、くちばしは黄色だそうメスはくちばしが橙と黒で、幼鳥は褐色みがあるとのことこちらは前年7月上旬に見たマガモのツガイオスの頭の光沢を放つ深緑の羽が抜けかかっていたようです個体差があったようですが、中央の個体が一番剥げていますこちらはオシドリの幼鳥派手な色の羽がなかったので、全部メスだと思っていましたがくちばしが赤いのでオスの幼鳥だったよう今年3月中旬、凍った池の上にいたマガモだと思っていたのですが、顔の羽色が白い画像検索したら、カルガモとのこと渡りは行わないが、北部個体群は冬季になると南下する生態だということは、帯広より北から南下してきたの全く気付かんかったワいずれにせよ私は君たちを狩って食べたりしませんので、安心して🙏にほんブログ村

2023.09.13

コメント(0)

-

早まるんでない!! - Hold on!!

濃霧に霞む断崖に怪しい影崖から海に飛び込もうとしているもしくは落ちそうになってもがいているのかズームしても霧が濃くてボケボケどうやらウミウ(Japanese Cormorant)タンチョウのように羽を広げて求愛かと思いきやウの仲間の羽は水をはじかず、そのため水に入っても浮力が少なくなって潜りやすい代わりに水中で行動すると羽が濡れてしまうから、水から上がった時に乾かすらしい海に潜って魚を獲った後で羽を乾かしていたのかもしかし私の髪の毛は霧の水分を吸って大爆発したくらいだから、濃霧の中では乾かなそうだけど...家政婦のミタゾノさんのようにクールな目線で“フンッ”って雰囲気のセグロカモメさんそういえば4月に行ったときゼニガタアザラシを見てルパン三世の銭形警部の名前はそこから来たのかと思いましたが、モンキーパンチさんの漫画の中では銭形平次の子孫なんだそうですねにほんブログ村

2023.09.10

コメント(0)

-

釧路市動物園のレッサーパンダ(小熊猫)と有毒のバイケイソウ - Lesser Panda, False Helleborine

円山動物園よりホッキョクグマ、デナリの訃報が公開されました。過去の記事、ララとデナリにありがとうの通り、キロル、アイラを含む8頭の子供を送り出してくれた偉大な父デナリに心から感謝し、安らかな眠りをお祈りいたします🙏新年に釧路市動物園に行ったとき、レッサーパンダの展示場で見た個体をオスのシンゲンだと思い込んで見学し、後で誤りだったと気づきました君はシンゲンではなく、メスのアスナロでしょうそしてこっちがオスのシンゲンだあってるかな毛繕い中のシンゲン夏毛のせいかほっそりして見える足の裏も毛に覆われてフエルトみたいだねこの子はシンゲンとアスナロの息子のリムでしょうか?木道散策路でみつけた緑色の植物花なのか、花が咲き散った後なのか?画像検索したらバイケイソウ(梅蕙草、学名: Veratrum oxysepalum var. oxysepalum)が表示されました。おそらくミヤマバイケイソウ?だとすると、”全草有毒で、誤食すると激しい嘔吐、下痢を引き起こし、多食すると血圧降下をおこし、呼吸減少、呼吸麻痺により死に至る場合がある”とのこと葉っぱがキトビロに似てるので、気を付けましょう木道散策路ではウグイスのさえずりが聞こえましたが、やはり姿は見つけられませんでしたにほんブログ村

2023.09.07

コメント(0)

-

サルも日陰に避難 - Japanese Monkeys

日中は晴れてそこそこ暑かったが、夕方4時過ぎに干した洗濯物があっという間に乾いたので湿度は低かったようで、不快感も低かった現在は18℃くらいで快適6月下旬、釧路市動物園のニホンザル猿山に滝のような水流、その横の窪みの日陰に陣取る一頭壁に足をつけているのは涼をとるためか?また別の窪みの日陰にも一頭日陰に身を寄せていました地上の日陰に陣取っていたのは身分が低いニホンザルたちでしょうかその割には身を寄せ合って毛繕いしてもらっているのが笑えます一方こちらは8月上旬のおびひろ動物園でのニホンザルたち🐵親子のようですが、お母さんはベロを突き出して何をしていたのでしょう動物は子供の時は胴体が小さいからなのか、手足が長く見えます円山動物園で生まれたアジアゾウの赤ちゃんも、大人と比べると手足が長く見えますこの2頭は親子かどうかわかりませんが、頭を撫でて”いい子いい子”してるようにも見えますが毛繕い中だったのかも猿山に設置されたチェーンに陣取る恐らく♂ユラユラして不安定そうですが、居心地がいいのでしょうか冬より被毛は薄くなっているのでしょうが、それでも全身にフサフサ生えていると暑そう山の天辺は暑そうですが、身分の高さを主張するために我慢しているのか十勝の乳牛たちは暑さで食欲が減退して搾乳量が減り、体調を崩して亡くなった個体もいるようです昨年南極の海水が溶けたことで、そこで暮らしていた1万匹近いコウテイペンギンのひながおぼれ死んだ可能性があるとのこと動物園では飼育員さんたちによる体調管理で動物たちが無事に過ごせていることに感謝にほんブログ村

2023.09.04

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

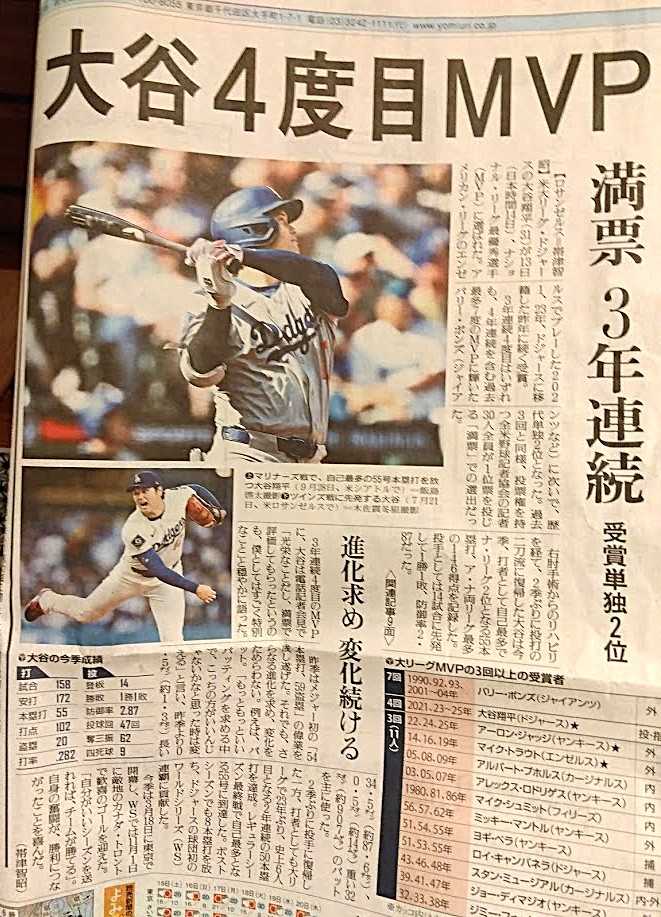

- ㊗大谷選手MVP

- (2025-11-15 15:14:12)

-

-

-

- GUNの世界

- 絶版モデルガン MGC M39 HW CPカート…

- (2025-11-15 08:02:07)

-