2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

『私、泣いた。』(相馬裕子) 埋もれた名曲vol.6

昨日に引き続き、ヤプログ版「光透波の泉」からの転載(一部加筆訂正)時間ないし、楽だろうと思ってたら、何か、HPとかのリンク張ってたら、余計に時間かかってるって・・・(^^;;しかも、一回途中で消えてしまうし・・・。では、本題へ。まず、おそらく、相馬裕子(そうまひろこ)って誰・・・?っていうのが、大方の感想でしょう…。彼女の存在を知ったのは、だいぶ前です。1枚目のCDアルバムを聴いたときは、そうでもなかったのですが、何枚か聴くうちに、ツボにはまってきて、よく聴くようになりました。顔もけっこうかわいらしくて…、あ、すみません、まあ、それは良くて、ですね…。ともかく、相馬裕子さんの魅力といえば、声です。声のなかに、切なさや悲しみや喜びといった感情が、すべて含まれたような、それでいて透明感のある歌声で、周囲を包み込むようなあたたかさがある…、そして、心にすうっ…と染み入ってくるような心地よさ。声の中に芯の強さが感じられて、声に伸びと深みがあるので、広がりのある曲などにぴったりとはまります。今は、表立ってCDを出したりとかはしていなくて、名古屋のほうでライブやラジオのパーソナリティをしているそうなのですが、これからも歌い続けて欲しいな、と思います。アルバムは、過去にベスト版、ミニアルバム含めれば7枚だしています。それこそ、好きな曲をあげていけば、たくさんあって紹介しきれなないですし、今回はどれにしようか迷いましたが、「私、泣いた。」という曲、これにします。まず、曲は静々とピアノの音色が流れ出す冒頭が印象的。このピアノの前奏が、約1分40秒もの長い前奏曲を奏でます。この美しいメロディを聞いただけで、一気にこの曲が好きになってしまいました。そしてようやく本曲に入っていくのですが、歌いだすまでに2分30秒近くはたっています。しかし、この歌いだしまでの時間は、全然長く感じない。歌うまでに、なくてはならない前奏曲になっています。そこから、タイトルにもなっている「わたし、泣いた。」という歌詞で、歌いだされる歌は、せつなさに満ちていて、いいです。タイトルからだけでは、失恋か何かした「悲しい」内容を想像するのですが、そうではないところが、また「え?」と予想を裏切られて、心地いい。「私、泣いた。ベッドの隅で あなたの寝顔 見つめてたら」つまり、想像するに、好きな人と一緒にいることが出来る、というその「嬉しさ」で、涙がこぼれた、ということなのでしょう。好きなのは、やっぱりさびの部分。歌詞を引用しますと、「永遠を 信じてみたい 旅してみたい迷子になるのも 一緒に真夜中は こうしてそっと時が止まるくらいゆっくりと…愛したい」「もう二度と 失わないよ 壊されないよ ありふれた夜の 優しさ嘘じゃない このままずっと息がふれるくらい近くから… 愛してる」全編に渡って、そうであるとも言えるのですが、特にここのさびの部分、彼女の声が、本当に息がふれるくらい近くから、囁きかけるように歌いかけられるものですから、ぞくぞくっとするほどなのです。この曲の位置づけとしては、彼女の所属する会社を移籍しての第一弾のシングル曲でもあったので、力が入っていることは確かですし、彼女の全精力を、この曲に込めたのではないかという「想い」が感じられる曲に仕上がっています。以下、相馬裕子さんに関する情報や、画像など、掲載してみました。相馬裕子公式HP相馬裕子・画像1(公式HPより)←この写真かわいい・・・(^^;相馬裕子・画像2(公式HPより)←これもかわいい・・・あはは・・・(^^;相馬裕子個人HP(建設中)画像あり

August 31, 2006

コメント(1)

-

『ほんとの気持ち』(松たか子)(埋もれた名曲 vol.5)

今日は手抜きで、ヤプログ版「光透波の泉」からの、転載。(一部加筆訂正)●「ほんとの気持ち」 松たか子松たか子は、女優としても歌手としても好きな人です。 シングル曲ですが、松たか子のアルバムになる、『harvest songs』にも収録されています。全体的にも好きなアルバムですが、全10曲あるなかで、一番好きな曲は、と問われれば、この「ほんとの気持ち」という曲です。小田和正が作詞作曲編曲全てをして、コーラスとしても参加している曲です。この曲のどこに惹かれたかというと、一番は「歌詞」に書かれている「女の子の気持ち」でしょうか。なんていうのでしょう、女心のいじらしさ、みたいなのを感じてグッときました。まず、出だしで意表をつかれました。「私 きっと あなたを 好きにはならない。返事も短いし 優しくないし」この部分で、「え?何だそれは?」と、びっくりしました。そして、「どんな人を あなたは 好きになるのかな。多分 間違いなく それは 私じゃない」とくる展開。何なんだ、この女の子のかたくなな態度は。とまた、思いました。そして、その女の子が、「強がり」を言っていたはずなのに、「どんな人を あなたは 好きになるのかな。考え始めたら 切なくなってきた。」というに及んで、何だ、結局何だかんだ言っても、好きなんじゃないの、となるわけです。「優しくなくても それで 私 かまわない」「あなたのそばにいたい ずっといたい あなたを見つめていたい」「目の前にいる 私を見て 私いつもこんなだけど」「そのままの あなたを こうして 好きになったの」冒頭に、「好きにならない」と言ってた女の子が、後半は、「ほんとの気持ち」をさらけ出していく、その過程が、いじらしくて、切なくて、女心の複雑さを感じさせて、そして、小田和正の美しいメロディラインに、きれいに言葉がのっていく。いいです。繰り返し聴きたくなる曲です。

August 30, 2006

コメント(4)

-

第113幕「天照大神=卑弥呼」(天照大神の謎)

★聖書の御言葉★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー見よ。わたしはあなたとともにあり、あなたがどこへ行っても、あなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。わたしは、あなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。[創世記-28章15節]ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★天照大神=卑弥呼★神道の最高神「天照大神」とは、いかなる神なのか…?最後の謎を解く鍵は、記紀の「天岩戸開き神話」に隠されています。天照大神の第一段階のキーワードは「太陽神」そして、第2段階のキーワードは、前回みたように、「日食」と「卑弥呼」一説に「天照大神」の正体は、「卑弥呼」であるとの指摘があります。この説は第一幕「天照大神の正体・その1」でみましたが、ざっと紹介してみます。今回も『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)を全面的に参考にみてみます。古事記では「天照大神」を「天照大御神」と表記され、日本書紀では、「大日霊貴(おおひるめむち)」と表記されます。注目は、「大日霊貴(おおひるめむち)」です。「大日」とは、「大きな日」であり「太陽」のこと。「大日霊貴」の「霊」という漢字は、「雨+口口口+女」(表記できないため霊としました)からなり、「巫女」の意味。「貴」は尊称です。ここから、「太陽を祀る尊い巫女」となります。●「大日霊貴(おおひるめむち)」=「太陽を祀る尊い巫女」よって、以下の等式ができあがります。●「天照大神」=「天照大御神」=「大日霊貴(おおひるめむち)」=「太陽を祀る尊い巫女」そして、一方の「卑弥呼」は、「ヒミコ」という読みから「日巫女」となります。「巫女」は、「霊(実際は「雨+口口口+女」に置き換えることができます。つまり、卑弥呼とは、日巫女から、太陽を崇拝するシャーマンであったと指摘されています。ここに、グレートの意味で「大」を冒頭につけて、尊称「貴」をつけます。そして、「巫女」=「霊(実際は雨+口口口+女)」でした。よって、●「大・日巫女(卑弥呼)・貴」=「大日・巫女・貴」=「大日霊貴」=「天照大神」!!すなわち、「卑弥呼」=「天照大神」であると!!この説は古代史の定説になった感もあります。★卑弥呼の死と天岩戸神話★卑弥呼の死に関しては、いくつかの説がありますが、卑弥呼を太陽神・天照大神とすれば、見えてくるものがあります。★邪馬台国の勢力に匹敵する勢力として、南の狗奴(くな)国があったといいます。狗奴国の王は男で「卑弥弓呼(ひみきゅこ)」といったそうです。一説に、卑弥呼の死の原因は、狗奴国との戦争であり、卑弥弓呼が殺したとすれば、「卑弥呼(=天照大神)」と、「卑弥弓呼(ひみきゅこ)(=スサノオ命)」との図式が成り立ちます。★卑弥呼の死のあと、男王が立ちますが、うまくいかず、卑弥呼の親類の娘「台与(とよ)」が女王に即位することで、騒ぎが収まります。この女王・台与の即位が、女王の復活、すなわち、天照大神の岩戸開きと重ねられると指摘もされます。★最後に、「卑弥呼」と「日食」について。卑弥呼は太陽を崇拝するシャーマンです。前回紹介したように、紀元247年に起きた皆既日食は、卑弥呼が生きていた時代です。この時、皆既日食が起こります。そして、地上が真っ暗闇になります。太陽崇拝のシャーマン・卑弥呼にとっては、これは、あってはならないことです。地上が、暗闇に包まれるということは、民衆の恐怖をあおったということにもない、信頼もなくしたのかもしれません。この皆既日食によって、地上が暗くなったことは、卑弥呼の霊力がなくなったからだとされ、殺されたのではないかと指摘する説もあります。それが、天岩戸開き神話に重ねられている…と。これで、天岩戸開き神話の謎は解けたか…?というと、そう単純ではなく、この「日食」、「卑弥呼」が、まだ第2段階だということです。「卑弥呼」が「天岩戸開き神話」や「天照大神」に込められていることは、間違いないでしょうが、しかし、それもまだ、この神話をみていくと、序の口といえそうです。邪馬台国は、「大和民族」(騎馬民族)によって、征服されたという現実があります。で、あれば、この神話は、ここでは終わりません。まだまだ、この神話には奥があるようです。次の第三段階…それは、意外とも言えるかも知れませんが、「ギリシア神話」です!!日本神話とギリシア神話の類似性はかねてから指摘されていました。これは偶然ではなく、明らかに繋がりがあるということになります。そして、「天岩戸開き神話」においても、このギリシア神話が、込められています。次回見てみます。

August 29, 2006

コメント(1)

-

第112幕「太陽と月の天体現象」(天照大神の謎)

★聖書の御言葉★このシリーズの前半、第1幕~第14幕において、聖書の御言葉を掲載していました。なので、後半戦、復活させようかなということで、こちらもちょっとずつ載せていけたらと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーあなたがたの会った試練はみな人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなたがたを耐えることのできないような試練に会わせるようなことはなさいません。むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備えてくださいます。(新約聖書「コリント人への手紙」第10章13節)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★太陽と月の天体現象★神道の最高神「天照大神」とは、一体いかなる存在なのか…?これが、このシリーズ最後の謎です。今回も『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より見てみます。第9幕「スサノオ命と月読命」において、「スサノオ命」=「月読命」という説を紹介しました。「月読命」は、「月」ですから、上記の等式より、「スサノオ命」=「月」であるとの見方もできます。「天岩戸開き神話」において、暗闇をもたらしたのが、スサノオ命ですから、「月」はいわば、陰陽でいえば、「陰」(暗闇)を象徴します。スサノオ命は、「星神」であると指摘する説もありますので、いずれにしても、「暗闇」をもたらしたのは、「スサノオ命」であり、「悪神」ともされます。日本神話が一筋縄でいかないのは、スサノオ命は、のちに八岐大蛇を退治して、善神の働きをもしているということです。ただ、この場合は、スサノオ命が象徴しているのは、「月」または「星神」そして、「悪神」ということになります。そして、「太陽」(=天照大神)と、「月」(=スサノオ命)から、この太陽と月の起こす「天体現象」は、何かといえば…。日食です!!以下、『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)の引用です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー太陽が月によって暗くなる、とくれば思い出すのは、日食である。日食が起これば、突如、地上は暗くなる。皆既日食でも起ころうものなら、昼でも暗闇となり、空に星々が輝く。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★皆既日食と岩戸隠れ★▲皆既日食まわりの白い光がコロナ。太陽は完全に隠れている状態。この「皆既日食」は、まさに天照大神が、天岩屋に隠れて、地上は暗闇となったことと重なってきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここにきてアマテラスはスサノオの行動に怒り、天岩戸に引き篭ってしまった。高天原も葦原中国も闇となり、様々な禍(まが)が発生した。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー再度、『天照大神の謎』より引用します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「実際、弥生時代の後期、日本では4回ほど日食が起こっている。なかでも、紀元247年に起こった日食は皆既日食で、地上が完全に暗くなったと推定される。古代人にとって、突然、太陽の光が暗くなる現象は、さぞかし恐ろしい出来事だったに違いない。太陽が月に隠される様子を、そのまま太陽神が天岩屋に隠れてしまう場面として想像したとしても、決して不思議ではない。」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★ダイヤモンド・リングと岩戸開き★そして、皆既日食が終わると、月の端から太陽が、顔をのぞかせます。この時、閃光が走り、強烈な光がでます。これを「ダイヤモンド・リング」というそうです。▲ダイヤモンド・リングーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー皆既日食が始まる瞬間と終わる瞬間の,まるでダイヤモンドの指輪のように輝く太陽をダイヤモンドリングと呼びます。 月が太陽に隠れてしまう直前と,太陽が月から出てくる直前に,月の谷間からこぼれて輝く太陽の光が,このような美しい姿を見せてくれるのです。 (http://www4.airnet.ne.jp/mira/eclipse/より引用)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー月の端から、太陽が顔をのぞかせる…。これも、「天岩戸開き神話」と重なってきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーアマテラスの前に鏡を差し出した。鏡に写る自分の姿がその貴い神だと思ったアマテラスが、その姿をもっと良く見ようと岩戸をさらに開けたとき、隠れていたタヂカラオがその手を取って岩戸の外へ引きずり出した。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそうです。この「ダイヤモンド・リング」は、まさに、太陽神=天照大神が、天岩屋から外に出たときの場面と重なってきます。太陽と月の織り成す天体現象「日食」と「天岩戸開き神話」との関わりは、明白です。さらに、ここから、繋がっていく事があります。★紀元247年の皆既日食★それは、皆既日食が起こった紀元247年とは、ある重要な国、ある重要な人物と重なってくる時代です。そう・・・。ちょうど、紀元247年といえば、邪馬台国の時代と重なってきます!その時代邪馬台国を支配していたのは、まぎれもまく、女王「卑弥呼」!!「卑弥呼」については、第一幕「天照大神の正体・その1」で見たように、天照大神のモデルは、「卑弥呼」であるとの説があります。第2段階のキーワードは、「日食」と「卑弥呼」です。次回、これについて、見てみます。

August 28, 2006

コメント(4)

-

『願いが叶う心の筋トレ』

今日は本の紹介だけ…。『願いが叶う心の筋トレ』(みさきよしの)この本は、楽天のたんぽぽの願いさんの新刊。「今ここ」にいることの大切さ、心の奥にある本心を感じる大切さ、を非常に分かりやすく書いてくださっていて、すっ…と心に入ってきます。「思うから叶う」のではなく、「叶うから思う」というのは、言われてみれば、ほんとにそうだなと思います。好きな人に「好き」と素直に言えますか?と冒頭付近に問いかけがあります。6歳の娘は、きのうも、家に帰って、車降りたら、だああっと抱きついてきて、「お父ちゃん、大好き~」ときたので、「うん、大好きだよ~」っていいました。でも考えてみるに、ほとんど、そんなこと、心では思っても、素直に言ってないなと思いました。心の表面での思いではなく、心の奥底の思いを言葉にしてみる。呼吸の音、呼吸していることをじっくりと感じてみる。意識と言葉と行動を一致させていく。いろいろと、気づきがあり、読むごとに、また新たな気づきがありそうです。クリア道、実践していこうと感じました。

August 27, 2006

コメント(5)

-

第111幕「太陽神・天照大神」(天照大神の謎)

神道の最高神「天照大神」とは、いかなる存在なのか…。その核心部分は、記紀の「天の岩戸開き神話」にあります。『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より、引用します。「…日本神話は、いくつもの暗号で散りばめられている。一見すると違う神だが、その実、同一人物であるケースは多い。また、ひとつの神話がいくつもの神話に派生したり、逆に、複数の神話が集約されて、ひとつの神話であるかのごとく語られることもままある。なかでも、「天岩戸開き神話」は、その典型的な例である。少なくとも、ここには3つの大きな神話が重複しており、その真実は巧妙に隠されている。なぜ、こうしたことになるかといえば、理由は単純である。複数の王朝が合流し、統一されたからだ。それぞれの豪族が独自に伝えてきた神話をあたかも同じ神話であるかのごとく合体させてしまったのである。」以下、同書に沿ってみていきます。第一段階のキーワードは、「太陽神」です。天照大神とは、単純に見れば、「天」を「照らす」大神という名前のとおり、「太陽神」です。太陽神の働きから見れば、「夏至」が一番強く、「冬至」が一番弱くなります。たとえば、クリスマスは、本来は冬至の祭りでした。太陽の働きが最も弱くなるのと同時に、この時点から、逆に言えば、太陽の働きが強くなっていく。これを「天照大神」の「天岩戸開き神話」と重ねれば、見事に符合してきます。天照大神が天岩屋にこもったことが、太陽の働きが最も弱くなったことを象徴。神々のはからいで、天照大神が、岩戸から出てきたことは、太陽の働きが復活するということであり、ここからさらに強くなっていく太陽の光を象徴しています。つまり、「天岩戸開き神話」は、冬至を境に弱くなった太陽が再び強くなっていく過程を象徴していると見ることができます。★天照大神が、天岩屋に閉じこもった原因は、スサノオ命です。天照大神を「昼」とみれば、スサノオ命は、暗闇をもたらしたわけで、「夜」とみることができます。これは、縄文時代のアニミズム信仰と解釈できるといいます。また、スサノオ命が、田畑を荒らしたことは、「荒ぶる神」とされることから分かるように、「暴風雨」といった自然現象であると解釈できます。これは、弥生時代の稲作における農耕儀礼が反映していると見ることもできるといいます。次回、太陽と月が起こす自然現象と、「天岩戸開き神話」について、見ていきたいと思います。

August 26, 2006

コメント(1)

-

第110幕「天の岩戸開き神話」(天照大神の謎)

神社の中の神社、伊勢神宮の「内宮」の主祭神にして、神道の最高神、そして、天皇家の皇祖神でもある「天照大神」いったいこの神とは、どういう存在なのか…。いよいよ最終章のスタート!最後の後半戦は、このテーマに絞って見ていきたいと思います。 「天照大神」については、古来より、さまざまな解釈がなされてきました。飛鳥昭雄氏、三神たける氏の提示した「人間・天照大神」のモデルは、最終的に、「神武天皇」であると、前半に見ました。(第1幕~第14幕)『神武天皇の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)からみています。それについて、簡単に以下記してみます。 かなり省略しています。★「天照大神」編、前半の概要★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●「天照大神」=「天照国照彦」=「男神」●「天照国照彦天火明櫛甕玉饒速日命」=「天照国照彦(あまてるくにひこ)」「天火明(あめのほあかり)」「櫛甕玉(くしみかたま)」「饒速日命(にぎはやひのみこと)」=「天照国照彦」=「天火明」=「櫛甕玉」=「饒速日命」=「天照大神」!!☆天照大神から神武天皇へ至る系図●「天照大神――オシホミミ命――ニニギ命――ホホデミ命――ウガヤフキアエズ命――神武天皇」↓↓●「ホホデミ命――ホホデミ命(オシホミミ命)――ホホデミ命――ホホデミ命――ホホデミ命――神武天皇」↓↓●「ホホデミ命」――「神武天皇」↓↓ ●「ホホデミ命」=「ニギハヤヒ命」=「天照大神」=「神武天皇」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー、上記から、「天照大神」=「神武天皇」という図式が導かれることになります。人間・天照大神の正体は、神武天皇でした…。 ★神・天照大神★ 人間・天照大神のモデルは神武天皇だということになるのですが、それだけでは、天照大神の謎を解いたことにはなりません。また、天照大神=神武天皇という図式も、見ていけばもっと深い意味があるのですが、これについては、機会があればみてみます。ともかく、次は神・天照大神のモデルは何者か、というのをみていきます。そのときに、ほぼ唯一といっていいと思いますが、日本神話で天照大神が主人公の物語は、これしかありません。そうです・・・。『天の岩戸開き神話』です!この神話をみることで、神・天照大神の正体が、はっきりとしてきます。なので、いちど、インターネットより、この神話の概要を、以下掲載してみます。後半戦は、この神話に込められた幾重もの象徴を見ていきます。★天の岩戸開き神話★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー誓約によって身の潔白を証明したスサノオは、そのまま高天原に居座った。そして、田の畔を壊して溝を埋めたり、御殿に糞を撒き散らしたりの乱暴を働いた。他の神はアマテラスに苦情を言うが、アマテラスは「考えがあってのことなのだ」とスサノオをかばった。しかし、アマテラスが機屋で神に奉げる衣を織っていた時、スサノオは機屋の屋根に穴を開けて、そこから皮を剥いだ馬を落とし入れ、一人の天の服織女が驚いて梭(ひ)で陰部を刺して死んでしまった。ここにきてアマテラスはスサノオの行動に怒り、天岩戸に引き篭ってしまった。高天原も葦原中国も闇となり、様々な禍(まが)が発生した。そこで、八百万の神が天の安河の川原に集まり、どうすれば良いか相談をした。オモイカネの案により、様々な儀式を行った。常世の長鳴鳥(鶏)を集めて鳴かせた。天の安河の川上にある堅い岩を取り、鉱山の鉄を採り、鍛冶師のアマツマラを探し、イシコリドメに命じて八咫鏡(やたのかがみ)を作らせた。タマノオヤに命じて八尺の勾玉の五百箇のみすまるの珠(八尺瓊勾玉・やさかにのまがたま)を作らせた、アメノコヤネとフトダマを呼び、雄鹿の肩の骨を抜き取り、ははかの木を取って占い(太占)をさせた。賢木(さかき)を根ごと掘り起こし、枝に八尺瓊勾玉と八咫鏡と布帛をかけ、フトダマが御幣として奉げ持った。アメノコヤネが祝詞(のりと)を唱え、アメノタヂカラオが岩戸の脇に隠れて立った。アメノウズメが岩戸の前に桶を伏せて踏み鳴らし、神憑りをして、胸をさらけ出し、裳の紐を陰部までおし下げて踊った。すると、高天原が鳴り轟くように八百万の神が一斉に笑った。この声を聴いたアマテラスは、何事だろうと天岩戸の扉を少し開け、「自分が岩戸に篭って闇になっているというのに、なぜアメノウズメは楽しそうに舞い、八百万の神は笑っているのか」と問うた。アメノウズメが「貴方様より貴い神が表れたので、それを喜んでいるのです」と言うと、アメノコヤネとフトダマがアマテラスの前に鏡を差し出した。鏡に写る自分の姿がその貴い神だと思ったアマテラスが、その姿をもっと良く見ようと岩戸をさらに開けたとき、隠れていたタヂカラオがその手を取って岩戸の外へ引きずり出した。すぐにフトダマが注連縄を岩戸の入口に張り、「もうこれより中に入らないで下さい」と言った。こうしてアマテラスが岩戸の外に出てくると、高天原も葦原中国も明るくなった。八百万の神は相談し、スサノオに罪を償うためのたくさんの品物を科し、髭と手足の爪を切って高天原から追放した。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上が『天の岩開き神話』の内容です。次回より、この神話を中心に、見ていきます。

August 25, 2006

コメント(2)

-

第109幕「応神天皇と物部王国」(天照大神の謎)

前回まで、応神天皇と秦氏の関係についてみてきました。ところで、北九州には、「筥崎(はこざき)宮」という、神社があります。インターネットによれば、本宮は、「筥崎八幡宮」とも称し、宇佐、石清水両八幡宮とともに日本三大八幡宮の一つといわれているそうです。八幡神社の総本山「宇佐八幡宮」とならび称される「八幡宮」だというから、なかなかの格式であるといえるでしょう。主祭神は、当然ですが、応神天皇(八幡大神)です。 しかも神社の宮司は、代々「秦氏」が、務めてきたといいます。ここに残されている『箱崎宮八幡大宮司家文書』には、はっきりと、宮司の始祖が「秦氏」であることが記されているそうです。また、興味深いことに、この宮の由来には、応神天皇が登場します。そこには、「応神天皇の幼少時代に着ていた衣を、箱の中にいれ、それを土の下に埋めた」と記されているそうです。これも、実は深い意味があります。応神天皇は、騎馬民族の大王であり、失われたイスラエル10支族の末裔です。言ってみれば「旧約聖書」の民であり、「唯一絶対神」を信仰する集団です。その応神天皇が、「新約聖書」の民である、原始キリスト教「エルサレム教団」の秦氏の信仰を受け入れ、そして「改宗」した…。その象徴として、前回みた伝説には、応神天皇が、秦氏のバプテスマ(洗礼)を受けたということが、込められていました。伝説で、八幡大神=応神天皇が、三歳児の童子の姿で現われたのは、「罪穢れのないまっさら」な状態になったことを意味します。そして、先にあげた上記の「応神天皇の幼少時代に着ていた衣を、箱の中に入れ、そして土の中に埋めた」という伝承にも繋がってきます。『失われたアークは伊勢神宮にあった』(飛鳥昭雄)から引用させていただくと、このことは、「古い自分の殻を脱ぎ捨て、新しい罪のない状態に戻ったことを意味する」とあります。まさに、「古い自分の殻」=「ユダヤ教」から、「新しい罪のない状態」=「バプテスマ(洗礼)を受けて、原始キリスト教に改宗」したことを意味します。★応神天皇と古代物部王国★以下、『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)、『失われたアークは伊勢神宮にあった』(飛鳥昭雄)を全面的に参考に、見ていきます。応神天皇の原始キリスト教への改宗は、日本にとって、とんでもない大転換をも意味することになります。なぜなら、古代日本において、天皇家とともに中枢を担っていた「物部王国」の物部氏にとっては、この応神天皇の行為は、ある意味、重大な裏切り行為であると、指摘されているからです。確かにそうです。物部氏にとっては、これは大問題です。そして、実際に、物部氏は、応神天皇に反発する勢力と、応神天皇に従う勢力に、二分することになったようです。いままで応神天皇は「ユダヤ教」だったのに、「原始キリスト教」へ改宗してしまった…。さらには、秦氏によって、自分たち物部系の神社が、秦氏系の神社に変えられていく…。一部の物部氏にとっては、これらのことは、許せない行為であり、当然、応神天皇に反旗を翻します。★神武天皇(応神天皇)とニギハヤヒ命★このことが、実は記紀神話に、はっきりと示されています。物部氏の祭神であったのは…そうです…。「ニギハヤヒノ命」!!また、ニギハヤヒ命と同一神とされる「大国主命」もそうです。神武東征における、ニギハヤヒノ命の物語、そして、大国主命の国譲りの神話は、こういった事実が反映されているようです。神話では、ニギハヤヒ命は、神武東征に先立ち、アマテラスから十種の神宝を授かり天磐船に乗って河内国に天降っていたといいます。これは、神武(=崇神=応神)天皇(騎馬民族の大王)が、日本へ来る前に、すでに「物部王国(ニギハヤヒ命を大王とする物部氏の集団)」があったことを意味します。神話ではナガスネヒコが反乱するくらいで、ニギハヤヒ命は、すんなりと神武天皇へ、国を譲っています。これも、言ってみれば事実の反映といえるのでしょう。なぜなら、神武天皇(騎馬民族の大王)が、物部王国への「入婿」という形で、物部王国を征服し、物部氏との協力のもと、日本という国家の基礎をさらに作り上げていったことを示唆していると思われるからです。当然そこには、神武天皇と物部王国の間に、一部武力での衝突もあったでしょうが、大きな混乱はなかったと思われます。その理由のひとつに、おそらく、物部氏自体も、一言でいえばルーツは同じ西アジアになり、旧約の民だから、というのもありそうです。★最後に残った謎★しかし…、ひとつ大きな謎が残ります。それは、応神天皇は、なぜ、秦氏の「原始キリスト教」を受け入れたのか…?ということです。「ユダヤ教」と「原始キリスト教」では、大きな違いがあります。ひとつは、ユダヤ教が、旧約聖書の「唯一絶対神」を信仰しているのに対して、原始キリスト教が、新約聖書の絶対三神「御父」「御子」「聖霊」を信仰していること。もうひとつが、イエス・キリストを救世主と認めるか認めないかということ。ユダヤ教は、認めずに、原始キリスト教は、イエス・キリストを救世主と認めます。つまり、応神天皇は「イエス・キリスト」を救世主と認めたということであり、認めたということは、それについての何らかの決定的な証拠を見せつけられたということでしょう。だからこそ、改宗に踏み切ったのであり、それ相当の理由がなければ改宗できないはずです。それはいったい何なのか…?そのことは、神武(=崇神=応神)天皇の「神武東征」神話のある場面に、実に見事に示されています…。その場面とは、神武天皇が、大和でナガスネヒコの軍勢と対峙した時のことです。神武天皇の軍勢が、絶体絶命のピンチに陥った時です。突如天空から現われたのは、「金色に輝く鵄」、「金鵄」でした。これで、敵は一気に戦意喪失、神武の軍勢は息を吹き返して、勝利を収めます…。この場面に、応神天皇が「原始キリスト教」を受け入れた理由が象徴的に語られていると、飛鳥氏・三神氏は、指摘しています。金鵄とはいったい何なのか…。この時、神武天皇は、何を悟ったのか…。改宗に踏み切る決定的な証拠を見たのか…。天照大神の謎とからまってきますので、最後の謎を残したままではありますが、この辺で、ハーフタイム編、以上で終了です。第15幕から延々第108幕まで、延び延びになってしまいました。怒涛の後半戦は、引き締まった展開となるよう努力していきます…(^^;★後半戦・本題「天照大神」の謎へ!!★いよいよ準備は整いました。ここまでくれば、このシリーズの最終的な答えは、はっきりいってもう見えています。外堀はほぼ埋まりました。あとは、内に入っていくだけです。飛鳥昭雄・三神たける氏の著作をご存知の方なら、この答えはご存知でしょう。しかし、飛鳥氏、三神氏の出した「天照大神」の正体は、常識からしたらかなり逸脱しているので、正直相当な反発を覚悟しなくてはいけないかもしれません。それか全く無視されるか…。大部分は、常識ではありえないとされ、トンデモ説で片づけられてしまう可能性が高いです。だからこそ、今まで、外堀部分を埋めるのに費やしてきたといってもいいのですが。ここまできたら、前に進んでいくしかありません。次回より、秦氏が仕組んだ日本神話最大の謎「天の岩戸開き神話」を紐解くことで、天照大神の正体に、迫っていきたいと思います。

August 24, 2006

コメント(8)

-

第108幕「応神天皇とバプテスマ(洗礼)」(天照大神の謎)

今回も本題だけ…。秦氏が資金面、技術面で全面的にバックアップしてできた「平安京」という名称は、ヘブライ語で言えば、実に深遠な意味が込められていました。●「平安京」=「平安の都」=「エル(都)・シャローム(平安)」=「エル・シャローム」=「エルサレム」!!秦氏は、自分たちの故郷であり、聖地である「エルサレム」を、この極東の地、日本において再現します。まさしく、それが「平安京」であったということでしょう。そして、「平安京」とは、天皇家の都です。このことは、秦氏と天皇家の想像以上の深い関係を思わせます。『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)によれば、両者の関係は明白です。今回も同書より、見ていきます。●秦氏=南朝ユダ王国=「原始キリスト教」●天皇家=失われたイスラエル10支族=「ユダヤ教」 秦氏が、平安京プロジェクトの実質的な黒幕的存在であること、ある時期を境に、それまでの失われた10支族、あるいは物部系の神社が、秦氏の神社へと移り変わっていること。これらのことを踏まえれば、同書で指摘されているように、天皇家は、ある時点で、秦氏の「原始キリスト教」を受け入れたということになります。秦氏を朝鮮半島から招いたのは、第15代・応神天皇です。応神天皇は、実質の初代天皇であり、初代・神武天皇と第10代・崇神天皇の三人の天皇は「神」なる文字があることから、同じ天皇です。これが記紀のトリックです。 ともかく、応神天皇は、秦氏を受け入れた…。その事実を象徴的に示唆しているのが、前々回にあげた『宇佐神宮社伝』の伝説です。もう一度、再掲します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「欽明天皇32年(571年)2月初卯の日、池の笹の上に光り輝く3歳の童子が現れた。そのとき、童子は、『われは第16代誉田天皇広幡麿(ほむだすめらみことひろはたまろ)なり。われをば護国霊験威力神通力大自在菩薩と申す』と託宣したが、すると童子は黄金の鷹となり、駅館川東岸の松の木に止まった」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 要約すれば、池の中から、現われた3歳の童子が、自ら、「応神天皇」=「八幡神」であると告げ、黄金の鷹となり、松の木に止まった…。という伝説です。ここでは、「池」=「薦八幡宮の薦池」のことだといわれています。この「薦池」は、別名があり「三角池」だといいます。「三角池」…とはまた意味深です。話は、少しそれますが、「角」と「光」は、よく混同されていて、ヘブライ語の「光」は、「角」と誤訳されてきたといいます。その典型的な例が、預言者モーセの像。本来は、顔から光が放たれたという記述が、「光」→「角」とされたため、ミケンランジェロの作ったモーセ像は、角があります。ですから、同様のことが日本でもあったのではないかと指摘されています。つまり、「三角池」とは、「三つの角」ですが、本来は「三つの光」であったと。「三つの光」とは、「三人の神」を意味し、それは、原始キリスト教の絶対三神「御父」「御子」「聖霊」を意味することになります。この「三角池」には、なんと、鳥居が建っているといいます。これは、ある情景を思い浮かべます。そう・・・。秦氏の中心地、太秦にある、通称「蚕の社」の「三柱の鳥居」です。三柱の鳥居の立っていた場所には、かつてこんこんと水が湧き出ていたといいます。ここを「元糺の池」といい、「元糾の森」がこの神社一帯に広がっています。現在は下鴨神社の「糺の森」へ移されていますが、かつて、蚕の社の「元糺の池」では、バプテスマ(洗礼)が行われていました。さらに、先の伝説を見ると、「童子は黄金の鷹となり、駅館川東岸の松の木に止まった」とあります。これは、聖書のある場面を思い起こします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「イエスは洗礼を受けると、すぐ水の中から上がられた。そのとき、天がイエスに向かって開いた。イエスは、神の霊が鳩のようにご自分の上に降って来るのをご覧になった」(「マタイによる福音書」第3章16節)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれを思わせる出来事として、『宇佐神宮宣託集』には、八幡神が同時の姿になる直前、金色の鳩となって降りてきたという伝説も記されているそうです。聖書の「鳩の姿をした聖霊」と、「金色の鳩の姿をした八幡神」。そして、「黄金の鷹」すべては繋がってきます。そして、さらに、八幡神の神遣は、ずばり「鳩」です。バプテスマ(洗礼)に関わる「鳩」と繋がってきます。これは偶然でしょうか…。いくつもの象徴がシンクロ的に繋がってきて、先の伝説の真意が浮かび上がってきます。先の伝説とは、「三角池」で、応神天皇=八幡神が、秦氏によって「バプテスマ(洗礼)」を受けた場面を、ものの見事に示唆しているということになります!だからこそ、同書には、3歳の童子の姿で現われていることになり、罪穢れのない子どもの姿で現われることで、応神天皇=八幡神が生まれ変わったということを象徴しているようです。最後に同書より、引用します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「応神天皇は朝鮮半島から秦氏を招き入れ、豊国を与えた。秦氏は、そこに秦王国を築き、三角池でバプテスマを始めた。そこへ、神武=崇神=応神天皇が現われ、自らバプテスマを受けたのではないだろうか。これが正しければ、すべての辻褄が合ってくる。バプテスマを受けることによって、応神天皇はユダヤ教から原始キリスト教に改宗。原始キリスト教徒である秦氏から同族とみなされ、秦氏の大王、秦王となった。これを記念して、応神天皇は「八幡神」の称号で呼ばれるようになった。だからこそ、神武=崇神=応神天皇は秦氏神道の布教を許可した。失われたイスラエル10支族系の神社を乗っ取ることを秦氏に許したのではないだろうか。このとき、多くの神社はユダヤ教から原始キリスト教の神殿とすり変わった。そう、今日我々が知る神道の根幹は、古代イスラエルにルーツを持つ原始キリスト教なのである!!ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

August 23, 2006

コメント(5)

-

第107幕「極東イスラエルの聖地・平安京」(天照大神の謎)

謎の渡来人「秦氏」何度も述べていますが、彼らの正体は、イエス・キリスト直系の12使徒を中心に組まれた「原始キリスト教徒」の集団「エルサレム教団」でした。今回、応神天皇についてみていくと書いていましたが、平安京の謎について簡潔に取り上げておきます。『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)を、全面的に参考に見てみます。秦氏は、高度な技術者集団であり、数々の土木工事を担ってきました。その最大ともいえる事業が、「平安京」の建設です。秦氏はこの平安京プロジェクトに、莫大な資金をつぎ込みバックアップしています。しかし、平安京とは、天皇のための都です。なぜ秦氏が、そこまでするのか…?天皇家との関係があってこそ、できることであり、ここからも秦氏と天皇家の密な関係がわかります。秦氏が平安京に莫大な資産と人員をつぎこんだ、理由。結論を言えば、秦氏の故郷である、西アジア、原始キリスト教徒の聖地「エルサレム」を、日本の地に再現するということです。(そこには、厳密に言えば、もうひとつ奥の理由がありますが、それは、天照大神の謎と関わってきますので、それが明らかになれば、わかってきます)エルサレムの中心は、エルサレム城があります。同様に、平安京の中心部には、天皇の住まう内裏殿があり、そこには紫宸殿があります。実は、この紫宸殿は、聖徳太子のブレインであった秦河勝の邸宅のあった場所です。このことをみても、秦氏の影響力が分かりますし、天皇家との関係も分かります。★京都府の紋章とダビデの星★京都府の紋章は、「六葉花」をイメージした形になっています。「京」という字も、よく見れば、真ん中の「口」を軸にすれば、上の三方と下の三方、あわせて、「六」方向になるとみることができます。「六葉花」とは、平安京のシンボルとも言われていますし、ここから導かれる本当のマークの意味は、「六芒星」にいきつきます。「六芒星」とは、カゴメ紋であり、またの名を「ダビデの星」!ユダヤ人のシンボルでもあり、秦氏の故郷のマーク。そのマークが、京都府の紋章であり、平安京のシンボルとされていることは、想像以上の深い意味があるということになります。★平安京の名前の真意★そもそも「平安京」という名前も、考えてみれば不思議です。普通「宮都」を名付ける時は、「平城京」(平城はナラ=奈良)、「長岡京」などといいます。それが、平安京は、「平安な都」と言う意味があり、決して地名ではありません。これは、逆に言えば、それだけの理由があったということを意味します。これを名付けたのは…もちろん、平安京プロジェクトの中心的集団「秦氏」!!平安京を、ヘブライ語で見たとき、そこには、必然的な理由が浮かび上がります。「平安京」の「平安」とは、「シャローム」であり、「京」は「都」のことであり、「エル」というそうです。となると、平安京で、「エル・シャローム」となります。「エル・シャローム」とは何か…。秦氏は、聖地エルサレムを、この京都の地で再現しようとしたことは、すでに述べました。「エルサレム」と「エル・シャローム」似てないでしょうか…。そう…。なんと、平安京とは、ヘブライ語でみると「エル・シャローム」となり、アラム語では「エル・サラーム」になるといいます。これはまぎれもなく、「エルサレム」を意味します。秦氏は極東の地、日本に、自分たちのルーツであり信仰の聖地である「エルサレム(エル・シャローム=平安京)」を、再現したということになります!

August 22, 2006

コメント(2)

-

第106幕「応神天皇=八幡神」(天照大神の謎)

▲葵:口をとんがらかして、ジュース飲んでるんだけど、何か?▲何だ、このポーズは…。前回見たように、八幡神の「八幡」とは、「ヤハタ」=「イヤハタ」=「弥秦」であり、本来は「秦氏」は「ハダ氏」ですから、「イヤハタ」=「イヤハダ」となります。そして、「イヤハダ」とは、ヘブライ語の方言「アラム語」の「イエフダー」からきています。「イエフダー」とは「ユダヤ」のことになります。すなわち、「八幡神」とは、「ユダヤ神」であり、ユダヤ神とは、とりもなおさず旧約聖書の絶対神「ヤハウェ」のことです。そんなバカな…と思われるかもしれませんが、ある意味、神社のルーツが、古代イスラエルにあることを考えれば、決して突飛なことではなく、むしろ、バラバラだった糸が、ひとつに収斂されるように、繋がってきます。となると、「八幡神」を祀る「八幡神社」とは、いかなる神社かが見えてきます。今回も、『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より見ていきます。★移動する八幡宮★八幡宮は、実は、あちこち移動をしています。最終的に、「宇佐八幡宮」に落ち着きます。これは、神社の中の神社「伊勢神宮」が、20数箇所をへて、今の三重県伊勢市に落ち着いた経緯と似ています。伊勢神宮は天皇の皇祖神「天照大神」を祀っているので、天皇家第一の宗廟(そうびょう)と言われます。古来より、第二の宗廟と言われているのが、実は「宇佐八幡宮」です。かつては、伊勢神宮に匹敵する神社とされその格式はかなりのものでした。★八幡神と応神天皇★八幡宮の祭神は、必ずと言っていいほど、ひとりの天皇が祀られています。その天皇の名は、第15代天皇「応神天皇」!!注目すべきことは、八幡大神と応神天皇は同じ神とされていることです。応神天皇=八幡神という図式は、かなり古くから言われていたようです。『宇佐神宮社伝』の伝説が興味深いものがあります。「欽明天皇32年(571年)2月初卯の日、池の笹の上に光り輝く3歳の童子が現れた。そのとき、童子は、『われは第16代誉田天皇広幡麿(ほむだすめらみことひろはたまろ)なり。われをば護国霊験威力神通力大自在菩薩と申す』と託宣したが、すると童子は黄金の鷹となり、駅館川東岸の松の木に止まった」ここでいう「池」とは、「薦八幡宮」の「三角池」のことだといいます。そして、「第16代誉田天皇広幡麿(ほむだすめらみことひろはたまろ)」とは、「誉田天皇」の諡号をもつ「応神天皇」のこと。実際は応神天皇は、第15代とされていますが、ここでは第16代となっています。「薦八幡宮」で「応神天皇」が出現したということは、「応神天皇」=「八幡神」とされていることを意味しています。ここが、この伝説のポイントです。そして、第16代誉田天皇広幡麿(ほむだすめらみことひろはたまろ)の部分で「広幡」とあるのが、また重要です。「広幡(ひろはた)」とは、「幡」とあることから、「秦氏」から派生した名称だといいます。応神天皇の名称に「広幡」とあり、それは「秦氏」に繋がります…。このことから、応神天皇は、「秦氏」であったという説を提示している研究家もいます。結論を言えば、応神天皇自身は、「騎馬民族の大王」であり、その出自は、「失われたイスラエル10支族」の大王です。「秦氏」ではありません。記紀を見れば明らかなように、応神天皇は、秦氏を呼び寄せています。しかし、この伝説から見れることは、もっと奥深いものがあります。「応神天皇」の名称に「秦氏」の名称「広幡」が取り込まれているということは、「秦氏」と同体となったことを象徴しているのでしょう。すなわち、前々回に述べたように、もともと「ユダヤ教」である応神天皇は、秦氏の「原始キリスト教」を受け入れた…。それは、実質ある時点で、応神天皇は、「イエス・キリスト」を救世主と認め、原始キリスト教に改宗したということになります。これは、日本の本当の姿を知る上での核心部分ともいえるのでしょうが、「常識」からしたら、何を言い出すんだ、ということになります。しかし、このことは、先の伝説に実に象徴的に示唆されています。次回見てみます。さらには、日本神話に、そのことが、象徴的に示されています。応神天皇は、神武天皇であり、崇神天皇でした。神武天皇の業績のなかで、一番の有名な神話といえば、それは、「神武東征神話」!!ここに、応神天皇が、原始キリスト教を受け入れたことが、象徴的に語られている場面があります!これについては、今回はもう少し先で、簡潔に触れてみます。第15幕からはじまった、長い長い「ハーフタイム編」も、もう終盤の終盤まできました。最後の後半戦「天照大神編」も、あとわずか…ではじまるつもり…です。

August 21, 2006

コメント(11)

-

第105幕「秦氏と八幡神」(天照大神の謎)

「八幡神」とは、一体何者なのか…。今回も引き続き『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)を全面的に参考に見てみます。八幡神を祀った神社は「八幡神社」であり、八幡神社の総本山といえば、「宇佐八幡宮」です。宇佐八幡宮の神職は、古来より「宇佐氏」「大神氏」「辛嶋氏」の三氏が、担ってきたといいます。これら三氏のうち、実質もっとも古いのは、どの氏なのか…?宇佐八幡宮に関して最も古い資料は、814年に記された『太政官府』だといいます。そこには、こう記されているといいます。「八幡大神が鷹の姿をして現れた。ところが御心が大変荒々しかった。人が5人行けば3人を殺し、10人行けば5人を殺した。崇峻天皇の時代、辛嶋勝乙目(からしまのすぐりおとめ)が3年間祈祷して、御心を和らげ、官柱を立てて、斉敬した。八幡神が鷹の姿をして現われたところから、神社の名前を『鷹居社』と名付けた。そこで、祝(はふり)に辛嶋勝乙目、禰宜には辛嶋勝布売(すぐりめ)がなったという」ここから、宇佐八幡宮において、八幡神を一番最初に祀ったのは「辛嶋勝氏」、すなわち「辛嶋氏」であることが分かります。辛嶋氏とは、実質「秦氏」のことです。八幡神には、「秦氏」が関わっているということになります。九州の東北部に豊国(とよのくに)がありましたが、ここが実は、秦氏の王国「秦王国」なるものがあったと指摘されています。ここから分かるように、九州は、秦氏にとって重要な地であり、宇佐八幡宮を中心として多くの八幡神が九州に祀られていることからしても、「秦氏」との関わりは濃厚です。「八幡」とは「ハチマン」「ヤワタ」と読んだりしますが、「ヤハタ」というのが本来の読みだといいます。「八坂神社」の「八坂(ヤサカ)」を「弥栄(イヤサカ)」と言ったりしますが、それと同様、「ヤハタ」=「イヤハタ」=「弥秦」とすることができます。「弥秦」に「秦」が含まれています!そうです。「八幡」の語源こそ「弥秦」であり、これが秦氏の本当の名称だといいます。『古語拾遺』には、秦氏の名の由来が記されていました。「秦の字を訓みて、これを波陀(はだ)と謂ふ」ここから、「秦(はた)氏」とは、もともと「ハダ氏」であったということになります。そして、先の秦氏の本当の名称「弥秦」とあわせると、「イヤハダ」となります。これは、秦氏の名称のところで見ましたが、「ユダヤ」のアラム語「イエフダー」から来ていることが分かります。●「イエフダー(ユダヤ)」→「イヤハダ」=「ヤハタ」=「八幡」=「弥秦」→「秦氏」つまり「秦氏」「八幡」とは、ずばり「ユダヤ」を意味することが分かります。そう考えると「八幡神」とは「ユダヤ神」となり、その正体は、ユダヤの絶対神。すなわち『聖書』の絶対神「ヤハウェ」!!『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より引用します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「『旧約聖書』において、絶対神ヤハウェは非常に荒ぶる神である。掟を破る者には、容赦なく呪いをかけ、その命を奪う。これは八幡神の性格といえよう。また、八幡神は宣託をすることで有名。その御神託の力は絶大で、かつての道鏡事件のように、天皇にまで影響が及ぶ。まさしく、これは絶対神ヤハウェの預言だ。古代イスラエル人にとって、預言が絶対であったことと、まったく同じだ。」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「八幡神」とは、秦氏の祭神であり、旧約聖書の絶対神「ヤハウェ」であった…!!これが八幡神のひとつの正体です。

August 20, 2006

コメント(4)

-

第104幕「原始キリスト教徒とユダヤ教」(天照大神の謎)

★秦氏と天皇家の関係★秦氏は、イエス・キリスト直系の12使徒を中心にした「原始キリスト教徒」の集団「エルサレム教団」の末裔。一方、天皇家は、「失われたイスラエルの10支族」の末裔。今後の焦点は、この両者の関係です。秦氏と天皇家は、いかなる関係であったのか…。『天照大神の謎(飛鳥昭雄・三神たける)』を参考に見てみます。両者は、中国、朝鮮半島においては、ともに「秦人(しんじん)」の集団に含まれていたと思われます。「秦人」とは、「柵外の人・流浪の民」という意味で、中国のさらに西域から流入して来た人々のことです。彼らのルーツは遠く西アジアに遡ります。西アジアの人々、すなわち、「イスラエル人」という意味では、両者のルーツは同じなのですが、民族という点で見ると、長い年月を経るうちに、違う集団になっていたようです。具体的に言えば、秦氏の「原始キリスト教」は、「御父」「御子」「聖霊」の絶対三神への信仰であり、イエス・キリストを救世主と認めます。しかし、天皇家である、失われたイスラエル10支族は、「ユダヤ教」であり、言ってみれば、イエス・キリストを救世主とは認めません。唯一絶対神「ヤハウェ」を信奉する集団です。本来であれば、両者は宗教的にも、相容れない部分があります。しかし、記紀にあるように、応神天皇(失われたイスラエル10支族=ユダヤ教)は、秦氏(南朝ユダ王国=原始キリスト教)を、朝鮮半島から、迎え入れています。これは、両者に合意があったとこを示唆しています。しかも、今現在の神社は、ほとんどと言っていいほど、秦氏が創建に関わっています。伊勢神宮、賀茂神社、伏見稲荷大社、白山神社、などなど、主要な神社は、ことごとくです。どうも、それまでの、失われたイスラエル10支族が創建した神社、あるいは、物部氏系の神社も数多くありましたが、それらが、ある時期を境に、一斉に秦氏系の神社へと、移し変えられていったという現実ががあるようなのです。と、いうことは、結論を言ってしまえば、失われた10支族である、応神天皇は、ある時期を境に、秦氏の信仰、すなわち、絶対三神の信仰であり、イエス・キリストを救世主とする考えを受け入れたということになります。あるいは、もっと言ってしまえば、応神天皇は、ユダヤ教から、原始キリスト教に「改宗」したということになります!だからこそ、日本の神道の根幹部分には、「唯一絶対神信仰」と「絶対三神」への信仰が含まれているということになります。神社の中の神社「伊勢神宮」の創建に、よく見ていけば秦氏が関わっていることからも、秦氏と天皇家というのは、密接な繋がりがあります。秦氏と天皇家を見ていく上で、最重要な存在が第15代「応神天皇」です。「応神天皇」は、飛鳥・三神説で、見たように、実質の初代天皇であり、騎馬民族の大王です。初代神武天皇、第10代崇神天皇は、応神天皇の業績の投影であり、「神」というキーワードによって、「神武天皇」=「崇神天皇」=「応神天皇」だということになります。興味深いことに、応神天皇は「八幡神」とされていることから、「八幡神」の存在が、重要になってきます。「八幡神」とは、いったい何者なのか…。八幡神を祀る「八幡神社」は、それこそ全国に無数にあります。これだけの数がありながら、八幡神の正体は、意外に良く分かっていないというのが現状です。そして、八幡神を見ていくうえで、重要になってくるのが、八幡神社の総本山「宇佐八幡宮」です。次回、このあたりを簡潔に見ていきたいと思います。

August 19, 2006

コメント(1)

-

第103幕「秦氏と応神天皇」(天照大神の謎)

ちょっと間が開きましたが。第102幕までにおいて、飛鳥昭雄氏・三神たける氏の著作から、秦氏のルーツや、秦氏の中心地「太秦(うずまさ)」についての謎は、ひととおり紹介できました。秦氏の正体は、はるか西方、西アジアにそのルーツを求めることができます。彼らは、イエス・キリスト直系の12使徒を中心として組まれた「原始キリスト教徒」であり、「エルサレム教団」の末裔だということになります。神社の創建をみていくと、秦氏が関わっていることが非常に多く、ある意味、今の神社の形態は「秦氏」によって、作り上げられたということが言えます。ですから、かなりの異端説ととられるかもしれませんが、神道の根幹には「原始キリスト教」があることは、間違いないと思われます。さらに、もうひとつ、忘れてはならないのが、天皇家を中心とする勢力です。彼らもまた、大陸から渡ってきましたが、彼らの正体は「失われたイスラエル10支族」の末裔です。彼らは、西アジアから、東へ向かい、騎馬民族と融合します。彼らの本隊は北へ進んでいき、「アルザル」なる彼方へと向かったことが聖書外典「エズラ記」に記されています。「アルザル」なる地は、どこかという問題もありますが、飛鳥・三神氏によれば、驚天動地の場所が特定されています。「アルザル」は、実際にあり、今もそこに、失われた10支族の本隊は、それこそ膨大な人数となって絶対神の信仰を守っているというのですが…。 彼らは、北へ向かったというのですが、「北の果て」には、何があるのか…。「聖書」には、終わりのときに「北」から来るということが、記されています。そう考えれば、確かに一本の線で結ばれるのですが…。それはともかく、本隊とは別に、「別動体」なるものは、途中から東へルートをとったようです。そして、「別動隊」は、ユーラシア大陸の北の草原が広がる「ステップロード」を東へ進み、朝鮮半島を経て日本へやってきます。九州から大和へ侵攻し、やがて大和朝廷を打ち立てます。 「応神天皇」の時代に、秦氏が渡来してきていることが、記紀には記されていますので、秦氏を呼び寄せたのは、応神天皇です。応神天皇、すなわち、失われたイスラエル10支族の宗教は、いってみれば、ユダヤ教であり、絶対神の信仰です。ですから、唯一絶対神信仰であり、そのことは、古事記の神々が、原初の神「天之御中主神」に集約されることからも、明らかです。神道のルーツは、ここにもあります。秦氏の信仰は、イエス・キリスト直系の教えであり、「御父」「御子」「聖霊」の絶対三神への信仰でした。つまり、失われたイスラエル10支族の「唯一絶対神信仰」と、秦氏の「御父」「御子」「聖霊」の絶対三神の信仰が、神道にはあることがわかります。先にも述べたように、今現在の神社は、「秦氏」によって、基礎が創られたということがいえます。そのことを考えれば、大和朝廷を打ち立てた天皇家は、後にやってきた秦氏の信仰を認めた、あるいは、受け入れたということになります。その鍵を握るのが、第15代とされる、秦氏と関わりの深い「応神天皇」であり、彼は「八幡神」にもされていることから、「八幡神」が深く関わっています。このあたりは、見ていくと、非常にまた長くなってしまうので、今回はあまり触れません。さらっとみて、「天照大神」へといきたいと思います。

August 18, 2006

コメント(0)

-

『深呼吸の必要』(散文詩)

夏の朝一番の さわやかな日射しが柔らかな薄絹のように 音もなく舞い降りてくるそれは まるですべてを包み込む君の優しすぎる笑顔に 似ている限りなく透明な空間に小さな 小さな 白い光の粒がふわふわと 生命をもった存在のように 飛び交っているその不思議で 崇高な プラーナ(光の粒)たちはこの地球に生まれてくる魂のように生々流転を 繰り返してく…君の笑顔 君の言葉 君の優しさ すべてが大切に想える胸に抱え込んだ 君への想いが いっぱいになり 苦しくなる心の泉が あふれ出すほどに ためこんでいた心の空間に うまく空気を とり込めないでいたみたい君が伝えてくれた 真っすぐな言葉一陣の風が 通り過ぎていくように 何かが吹っ切れた…心の泉から すくい取るようにして 素直に言葉にしてみたまた新たな 君への想いが 湧いてくる気がした大地の息吹 風のささやき 光のぬくもり大きく息を 吸い込んで 体の感覚すべてを使って今ここを… 今の気持ちを ありのまま感じてみる君が 今ここに いてくれることただ それだけで しあわせだと感じた君と 今ここで 出逢えたことただ そのことが 奇跡だと思えた大きく息を吐き出して 大きく息を吸い込む光や風や君のぬくもりが 融け合っていく細胞のひとつひとつが 甦っていく気がした君のぬくもりを 体いっぱいに 感じた…※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※映画『深呼吸の必要』を、前回紹介しましたが、今回の散文詩は、映画の内容とは全くといっていいほど、関係ありません(^^;;ただ、タイトルをパクッたといいますか、タイトルに着想を得て、書いてみました。ひとつは、プラーナ(光の粒)を最近みて、おお、と感動したので、そのことを、かなり強引に組み込みました。「深呼吸の必要」という言葉から、いろいろな連想も浮かびます。深呼吸、大切だと感じます。深呼吸をするには、まずは中の空気を吐き出してしまってこそ、新たな空気が入ってきます。心の中のもやもやをため込んで、心がいっぱいいっぱいになっていたときがあります。そういう時は、新たなものは、入ってこれないのかもしれないと、思いました。心の中の想いを、そのまま表現してみる…。そして心の中の開いた空間に、何かが入ってくる。あるいは、何かが生まれるのかもしれません。そんなことを最近感じることがありました。それと「深呼吸の必要」という言葉が、たまたま繋がって、そして、最近見たプラーナを強引に組み込んで、想いを、綴ってみました。

August 17, 2006

コメント(0)

-

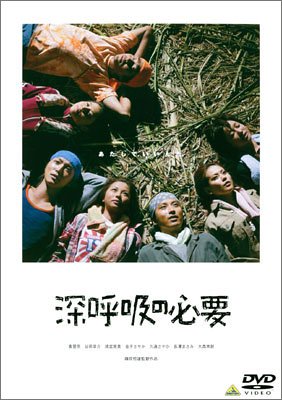

『深呼吸の必要』

「飛び込む前に 深呼吸しなさい」 「深呼吸したら 速くなるの?」 「速くならない…。でも、楽しくなるよ」沖縄のさとうきびの収穫アルバイト、「きび刈り隊」に応募した7人の若者たち。見渡す限り広がるさとうきび畑。知らない者同士が同じ空間に寝泊りして、早朝から日が落ちるまで、ひたすらさとうきびを刈っていく。期間はわずか35日間。果たして彼らは、期限内に、さとうきびを刈り獲ることができるのか。★物語の概要と所感★さわやかな風がすう…っと通り抜けていった後のような、非常に心地よい作品。派手さはないものの、爽快な青春映画の佳作です。何度もここにアルバイトに来ている、先輩格の田所(大森南朋)が、全くの素人の他の6人を指導していくのですが、はじめは、かなりじれったいです。刈る見本を一回示して、いきなりやれといっても難しいものがありますが、彼らも、慣れるまでが大変です。途中逃げ出そうとするものも出ますが、彼らは徐々に慣れていきます。さとうきびを皆が、黙々と刈る場面は、物語の進行とともに、彼らの成長がうかがえて、それだけの場面なのに、爽快で退屈も一切しません。また、平良家のおじいとおばあのもとにみな寝泊りをしているのですが、おじいとおばあの人の良さ、笑顔も最高にいい。どんな失敗があっても、いつも笑顔で包み込む。それだけでも涙が出そうなほどのいい人たちです。はじめは、それぞれお互いに必要なこと以外しゃべることなく、時にえらそうに見える先輩格の田所とぶつかる者も出てきて、決して雰囲気はよくありません。物語は若者の群像劇的なかたちで、進んでいきます。彼らも、それぞれの想いもって、悩みを抱えて、人には話せない過去もある。けれども、映画は彼らの悩みをそれぞれ深く掘り下げることなく、むしろ物足りないくらいさらっとあぶりだすに留めて、余韻をもたせる。この抑えた演出が、映画のバランスを絶妙に保っていて、みるものに心地よく響いてきます。★キャストあれこれ★登場する若者は全部で7人。香里奈が中心的な存在になりますが、しかし彼女も、終わってみれば、過去も良く分からない人物です。しかし彼女の物静かな、誠実な、穏やかな笑顔には、癒されます。他に、最年長の若者で、谷原章介、成宮寛貴、金子さやかといった役者に、途中から加わる、久遠さやか。また、『世界の中心で、愛を叫ぶ』で注目を浴びた「長澤まさみ」は、ほとんどしゃべらない暗い女子高生を演じますが、存在感あります。けっこう好きです…。あ、いや、それはまあいいのですが…。そして、先輩格に日本映画の名脇役「大森南朋」ですが、彼もまた、ごく自然に溶け込んでいて、非常にいい存在感を出しています。★変わっていく自分★深呼吸をするように、一呼吸一呼吸、ただ今ここに集中して、さとうきびを刈っていく。その姿は、ただただ、美しい。彼らは、そうやって、何かをつかんでいくのだと、そう思いました。それが、失っていた自信であったり、あきらめかけていた夢であったり、それは推測するしかないですが、彼らは、確実にこの35日間をへて、かわったと、そう確信させてくれました。エンディングテーマには、MY LITTLE LOVERの同名タイトル『深呼吸の必要』これが、けっこうマッチして、良いと感じました。機会があればじっくりと聞いてみたいです。

August 16, 2006

コメント(10)

-

『果実』 広末涼子 (埋もれた名曲 vol.4)

「埋もれた名曲」と題しながらも、基本は自分が繰り返し聞きたくなる曲というコンセプトなので、はっきり言って全く客観性はありません。今回も、ヤプログ版「光透波の泉」からの、加筆訂正の転載ということで。まだ、4曲めなのに、すでに広末涼子が、2曲を占めているところからして、もはやこのカテゴリの客観性がないことが明らかで、ただ単に自分がはまっている曲でしかないということなのです。はい…。広末涼子の以前紹介した曲は「真冬の星座に見守られて」でしたが、今回は『果実』の紹介です。それでは、いってみます。★『果実』広末涼子★『果実』広末涼子▲アルバム『RH Remix』のジャケットから。「果実」というシングルCDは、たしか、BOOK OFFで、発見して、その時にはすでに、広末涼子にはぞっこん(^^;;だったので、この曲は聴いたことないなあ、と買いました。「果実」の他に、「Crescent River ~三日月の舟に揺られて~」と「LETTERS」の計3曲が収録されている、お得なCDです。何の因果か、今、超はまっています!!(この時は2004年10月11日にこれを書いています)妻からは、完全に呆れられています。家で聞いて、車の中にも持ち込んで、会社の車でもテープにとって、今は、この3曲中心に、恥ずかしながら、聴きまくっています。いや、正直に言えば、はじめ一回聴いたときは、「買ったのは、失敗したな・・・」と思いました。「果実」の曲の途中で、何だこの変な曲はと感じて、次の曲に切り替えて、次の曲もしばらく聴いて、うーん…いまいち、と、また早送りして、というふうに、結局、3曲しっかり聴かないまま、聴き流して、しばらくはそのまま、かわいそうに、ほったらかしにされた状態でした。しかし、また、聴いてあげないと、と思ったのかどうかは覚えていませんが、とにかくしばらくしてから、聴いてみると、そんなに悪くないかな、という感じになりました。そして、聴いているうちに、味が出てくるというのでしょうか、聴けば聴くほど、味わい深く感じるようになってきて、今は、麻薬のように、繰り返し繰り返し、聴いているというのが現状です。本当に不思議です。たとえば、第一印象は、ぱっとせず、印象に残らない女の子が、会うたびに、「え?こんな魅力があったの?」と、だんだん好印象に変化して、気になってしょうがなくなる。自分でも訳がわからず、村上春樹さん流にいえば、えもいわれぬ「吸引力」を感じて、その女の子に惹かれていってしまうような感じ、でしょうか。えっと…すみません…。あくまで、たとえですので。たとえ…ね。「果実」はじめ、収録の3曲には、そんな印象を抱きました。以下、簡単に、各曲の感想を書いてみます。●「果実」この曲は、まさに聴けば聴くほど「吸引力」を感じる曲です。メロディラインが、美しい広末涼子の名曲「明日へ」や「風のプリズム」などの、正統派の名曲とは、完全に一線を画す曲。詩もよくわからない…(^^;;でも、そのあいまいさが、かえっていいのです。歌手、広末涼子の新境地を開くような曲であり、彼女のけだるげな歌い方も、曲調にぴったりとはまっています。彼女の表現力の豊かさに、いまさらながら驚かされる曲でもあります。このシングルを出して、その後CDが出てないことを思えば、それが残念でもあります。このシングル曲を出したことで、また次の新たな、歌手としての広末涼子を、十分に期待させる曲だからです。アイドルからの脱皮を図る曲でもあると、勝手に解釈しているのですが。まさに「果実」というタイトルにふさわしい味わいの曲です。これは、柑橘系の果実を想像させますが、かじってみると、「すっぱい」ので、とっつきにくい曲ではある。けれども、その「すっぱさ」が、よく味わってみると、本当の果実本来の「おいしさ」かもしれない。それこそ、その果実の持っている、「濃密な味」であり、本来の「うまさ」でもある。そんなことを感じさせてくれる、クセはあるけど味のある曲です。●「Crescent River ~三日月の舟に揺られて~」これは、前曲「果実」からは一転して、ロマンティックな味わいのある曲です。特に全編、詩がお気に入りです。アレンジは、「果実」と同じ「CHiBUN」という人がされているからか、「果実」の流れを汲んでいます。しかし、詩が「果実」とは、まったく趣が違うので、こちらは、こちらで、非常に味わい深い曲に仕上がっています。●「LETTERS」この曲も、はじめはそんなに、印象に残らない曲だったのですが、聴けば聴くほど、いい曲に感じてきて、個人的には、3曲の中で、今は一番好きな曲かもしれません。と、いうか一番好きですね、これは。これはせつない…。とにかくせつない!!!あ…ごめんなさい、つい力が入ってしまって…。心境としては、これも大好きな「真冬の星座たちに守られて」に近いものがあって、せつなさを感じさせてくれる曲です。こちらは、歌詞から、いろいろな想像ができますが、恋人と別れてしまって、別れた後も、まだ彼のことを好きで、彼の存在を、今も感じている、というふうな歌です。その彼の存在を「透明なLETTER」としているところが、ロマンティックで、秀逸です。……と、当時は、書いていたのですが…、どうも勘違いをしていましたね…これってよくよく歌詞を見れば、そんな甘いものではなく、「星のどこかにあなたがいれば」ってあるから、恋人と別れたというか、なんらかの原因で死別した…ということですね…。うーん…鈍い…、となると、透明のレターというのが、よりいっそう深い意味を有することにもなり、切なさが増します…。いやあ、また、じっくり聞かなくては…。「歩いても歩いても涙止められない日に出会う」また、恋人あるいは、好きな人の「死」が関わっているとなると、以下の歌詞もまた、深みを増すのが感じられます。「星のどこかに あなたがいれば もうそれだけで やっていけそうよ きらめく空の 見えないLETTER 離れても ちゃんと届いてる」というさびの部分の歌詞が、とくにいいなと感じますし、せつない…。この曲、広末涼子のなかでも、地味ですが、かなりの上位に入れたい「埋もれた名曲」です。★3曲それぞれ、彼女の歌い方、表現は違っています。その歌に合った歌い方をしていて、歌手としての、充実度を一段と感じるシングルCDになっています。また、新曲を出してほしいものです…。が、無理かな…。

August 15, 2006

コメント(1)

-

『君という光』 Garnet Grow (埋もれた名曲 vol.3)

時間がないので、ヤプログ版「光透波の泉」で、書いた記事をパクって、加筆訂正して、掲載します(^^;;あと、「埋もれた名曲」でカテゴリ作ってますが、まだ、2曲しか書いてないので、ちょっとでも増やしていこうかなと…。★「君という光」(Garnet Grow)Garnet Growというグループの曲なのですが、そもそも、このグループについては、「よく知らない」というのが現状です。カバーの写真を見ると、男二人、女二人の若い男女のグループで、ボーカルは女性だけど、どっちの女の人がボーカルかさえも分からない…。でも、けっこうふたりともきれいだなあ…と(^^;;いやいや、そんなことはいいのですが、要は、何も分かっちゃいない、ということです。このグループを知ったきっかけは、兄から、このグループがいいよ、ということで、CD-Rに撮ってもらったのが最初です。メロディラインがきれいな曲が多くて、ボーカルの声が、女性にしては低いっていうのか、特徴のある声で、なかなかいいです。顔も、ふたりともきれいで…(^^;、いや、だから、それはいいのですが、とにかく気に入ったわけです。それで、3枚目のアルバム『Crystallize~君という光~』をまた、兄に撮ってもらって聞いたのですが、タイトルにもなっている「君という光」、この曲が、自分の中では、出色の出来で、Garnet Growの中では、断トツのお気に入り曲となりました。気に入った曲があると、リピートしてひたすら聴くというのが、私の特徴で、妻には、え?まだ聴くの…?と、嫌がられる、しつこい性格なわけです。メロディライン、詩、ともに気に入っています。「波の上を漂う クラゲを見るのが 好きでいつまでも どこか遠い世界 想い馳せるよう」という、出だしでちょっと意表をつかれてしまいます。変わった趣味だなあ…と。そういえば、黒沢清監督の映画『アカルイミライ』では、ピンクのクラゲが印象的に使われていました。そして、今思うとこの映画ってけっこう未来予想図を暗示していたような気がします。昨年でしたか、クラゲの大発生をみて、この映画を思い出したのを覚えています。好きな部分は、「目が合うその前から もう心は決まっていたみたい。真昼の月のように 見えずにいたけど 知ってた」というところ。こういう出会いは素敵です。理屈ではなく、直感的な感覚というのか。そしてタイトルにもなっている「君という光」の部分は、さびのメロディにかかってくるのですが、「君という光 浴びて 呼吸した」という言葉が、好きです。この言い回しには、はじめは「うん?変わっているなあ」と思いましたが、何度か聴いているうちに、実にいいフレーズだなあ、と思うようになりました。心に染み入るような感じです。この部分が、この曲の核となっていて、本当に美しい曲になっている、と思いました。名探偵コナンのエンディングテーマでもあったということです。何度でも聴きたくなる曲です。★★★▼メンバーの女性ふたりが美しい…「君という光」はこちらから聴けます。▼おなじ『君という光』です。TVでの映像。「君という光」TVバージョン★★★「埋もれた名曲」は、基本的には、私がはまった曲であり、何度も聴いた曲を取り上げますので、非常に、マニアックになると思いますが…。

August 14, 2006

コメント(3)

-

2006風薫る夏・京都

先日の8月12日は、ネット上の太陽と森の広場主催の「2006風薫る夏」というイベントに参加させていただきました。場所は京都。楽天ブログを中心とした、いろいろなカウンセラーの方や出展の方、また講演などのイベントで、こういった会に参加するのは初めてなので、ドキドキしながら参加させていただきました。主催者のhideroさんのブログを少し前に拝見するようになったのがきっかけでした。hideroさんの鑑定を受けさせていただき、守護神様を降ろしていただきました。その守護神様のことを聞くと、確かに自分が今求めているというか、自分が無意識のうちにしている方向性に合致した方で、自分自身の中では深く納得しました。また、パーティーでのお話の中で、日常での大切なこととか、明日笑えるように、やっていきましょうというそういうお話に感銘を受けました。お忙しいなか、常に柔和な表情で、動き回っておられる姿が印象的でした。また、ふたつの講演会もとてもよかったです。そのひとつレイモモさんの講演は、「あきらめてください。人は幸せにしかなれません」という言葉のとおり、情熱的にユーモアたっぷりにお話されるのを聞いていて、ずんずんと胸に響くお話ばかりでした。宇宙はスキャナー、宇宙はコピー機というのも、いたく納得し、そうなんだ~と、感動しました。小冊子もものすごくすうっと、心に入ってきて、すばらしい内容です。どんどん2巻、3巻と書いていただきたいなあと思いました。顔晴っていこうと決意しました。講演会も長時間バージョンがあるとのことで、機会があればぜひ聞いてみたいと感じました。そのほかにも、すばらしい方々がたくさん参加されていて、ひとつのすばらしい空間を作っていたと感じます。12日だけの参加でしたが、得るものが多く、自分にとっても、いろいろな意味で、大きなきっかけになりました。主催者のみなさま、カウンセラーのみなさま、出展者のみなさま、参加者のみなさま、ありがとうございます。

August 13, 2006

コメント(4)

-

第102幕「太秦の真意」(天照大神の謎)

★「秦氏」の「秦(はた)」の意味。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー秦氏の「秦(はた)」という名前の謎を、前回見ました。●「秦」というのは、ローマ帝国の中国語表記の「大秦」から、「秦」一字をとったものです。ローマ帝国の属国に「ユダヤ」があることから、彼らは、ユダヤ出身だという意味があります。秦氏の正体は、ユダヤ人原始キリスト教徒の「エルサレム教団」です。●「はた」という読みを当てたのは、ヘブライ語やアラム語では、「ユダヤ」のことを「イエフダー」といい、ここから、「イヤハダ」と母音が転化して、「イヤハタ」=「ヤハタ」=「八幡」となります。つまり、「八幡神」とは、「イエフダー」→「ユダヤ」となり、「ユダヤ神」のことも意味します。さらに、「イヤハダ」から、「イヤ」が欠落して、「ハダ」となり、これが、「ハタ」となり、彼らの出身国「大秦」から一字とった「秦」と合わさって、「秦(はた)」氏となったのが、真相のようです。では、次に、秦氏の中心地「太秦(うずまさ)」の謎解きです。なぜ、秦氏は、「太秦」のことを、「うずまさ」と名付けたのか…?通常であれば、絶対に読めないです。と、いうことは、あえてそう読ませているわけで、そこには深い意味があると考えられます。これも、「秦(はた)」と同様、「太秦」と「うずまさ」に分けてみてみます。★秦氏の中心地を「太秦」とした理由★「太秦」とは、「秦」と名付けた理由と重なるのですが、古代ローマ帝国を指す中国語「大秦」からとっています。「大秦」と「太秦」は、チョンがあるかないかの違い。実質的に同じことであり、古代ローマ帝国の属国であった「ユダヤ」の地を、「太秦」と名付けることによって、再現したとみることができます。そして、「大秦」ではなく、「太秦」と「チョン」をつけたのは、秦氏の「太祖」という意味を込めたからだといいます。★「うずまさ」と読んだ理由★これについては、以前、佐伯好郎博士の説を紹介しました。ヘブライ語で読み解くと「ウズマサ」は「ウズ・マサ」であり、「光・賜物」となり、「ウズマサ」とは、「光の賜物」だと指摘されています。しかし、この説が成立するには、実は致命的な問題があるといいます。それは、紀元1世紀には、すでにヘブライ語は死語になっていたという事実です。と、なると、古代ユダヤ人=秦氏が、ヘブライ語を使って、「光の賜物」を意味する「ウズマサ」としたこと自体が、非常に怪しくなってきます。というより、彼らが、死語になった、ヘブライ語を使うとは考えられないということです。今のイスラエルは、公用語としてヘブライ語が使われていますが、これは、第2次世界大戦後の「シオニズム運動」によるところが大きいといいます。「シオニズム運動」とは、神が与えた地パレスチナにイスラエル人の国を作らなければならないという大儀です。これによって、それまで死語だったヘブライ語が、苦労の末、ようやく復活します。当時、原始キリスト教である「エルサレム教団」(=秦氏)が使っていたのは「アラム語」です。「アラム語」とは、古代シリア語で、いってみれば、ヘブライ語の方言のようなものだといいます。秦氏の正体は、原始キリスト教徒「エルサレム教団」であり、イエス・キリスト直系の教えを受け継いだ集団です。そのことを考えれば、イエス・キリストのことが重要視されることは間違いないでしょう。そこに、この「うずまさ」の謎を解く鍵がありました。以下、「うずまさ」という読みの真意をみてみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーアラム語でイエス・キリストは「イシュ・メシャ」と発音する。ところが、だ。アラム語は、メソポタミアからオリエント一帯に広く使われていた言葉であるため、地方による訛りが非常に強い。東のほうへ行くと、「イズ・マシ」とか、「イザ・マサ」などと発音される。さらに東へ移動して、インド北部あたりまで来ると、「ユズ・マサ」などと発音されるようになる。――賢明な方は、もうお気づきだろう。これが「ウズマサ」である!エルサレム教団が東へ東へ移動していったなら、その過程で言語が訛っていったはずである。イエス・キリスト=「イシュ・メシャ」という言葉も、いつの間にか「ユズ・マサ」「ウズ・マサ」と転化して言ったのではないだろうか。(中略)イエス・キリストという名前を、首長の称号にするユダヤ人は、明らかに原始キリスト教徒である。はるか東方まで集団で移動してきたユダヤ人キリスト教徒といえば、可能性があるのは「消えた原始キリスト教徒『エルサレム教団』」しか考えられない!ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ウズマサ」とは、「イエス・キリスト」を表わす言葉だった…。そして、秦氏の中心地「太秦」に「うずまさ」と当て字をしたということは、この地が、「イエス・キリスト」の意味で名付けられたということになります。これは、ある意味、とんでもないことを意味します。秦氏は、イエス・キリストと深い関わりがあることになり、そこから、彼らの正体は何度も述べているように、「原始キリスト教徒」であるイエス直系の教えを受け継いだ「エルサレム教団」。彼らは、自分たちの中心地に「イエス・キリスト」なる意味を込めていたということになります。なぜならイエス・キリストをアラム語で言えば、「イシュ・メシャ」となり、「ユズ・マサ」となり「ウズマサ」と転化していったと見ることができるからです。そこに、古代ローマ帝国の中国語表記の「大秦」に、秦氏の太祖の意味を込めて「太秦」という漢字とあわせたということです。これが、太秦(うずまさ)の真意です。太秦の地には、イエス・キリストが明らかにした絶対三神「御父」「御子」「聖霊」を象徴する遺物「三柱の鳥居」が、蚕の社にあることにも繋がってきます。秦氏は、日本の今の風習、文化伝統に深く関わっています。と、いうことは、日本の国の、本当の姿は、いかなる国か、見えてくるはずです…。

August 12, 2006

コメント(4)

-

第101幕「秦氏の「秦」に込められたもの」(天照大神の謎)

今日は、花火大会でした。実家からは、花火がよく見えるので、妻と娘ふたりは、私の実家に泊まりにいきました。夜、私の母親から、会社に電話があって、今花火終わったけど、と。上の娘にかわろうか、ということで、「ともちゃん~、お父さんだよ~」と母親が呼びにいったら、電話口の向こうで、何か娘が言ってます。そして、電話口にでたのは、母親でした。何でも、上の娘が「今からカキ氷食べるから、ダメなの!!(電話に出れないの)」と。ガビーン!!(T_T)って感じでしたねえ・・・。どうやら、私と話すことより、カキ氷を食べることの方が、ずっと大切なようです…。ちょっとショックを受けつつ、まあ、父親と言うのは、こういうものなのだなと納得しつつ、誰もいない家に帰ったというわけです。と、いうことで、誰もいないと、自由満喫…というか、やはり少し物足りなさ、寂しさを感じます。それでは、本題へ!ちょっとごちゃごちゃしてるので、また整理したいとも思います。★「秦氏」の名前の謎★謎の渡来人「秦氏」の正体は、イエス・キリスト直系の12使徒を中心に組まれた「原始キリスト教」であり、彼らの集団を特別に「エルサレム教団」といいます。そもそも、なぜ「秦」を、「はた」と読むのか…?通常であれば、「秦」は「しん」あるいは、中国では「秦(チン)」という読みです。それをあえて、「はた」としたのは、意味があるはずです。名は体を表わすというように、そこに彼らは、重要な意味を込めているはずです。以下、『失われた原始キリスト教「秦氏」の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)を参考に見ていきたいと思います。★「秦」の漢字の意味彼ら「原始きりスト教」の集団は、西アジアから西域へ、そして当然、中国にもやってきています。そのときに、中国人は、彼ら「原始キリスト教徒」の集団に、「秦」という字を当てたわけですが、それはなぜなのでしょう…?中国人が外国人に対して、姓をつける場合、ひとつの法則として、「出身国」にちなんで、つける場合があるといいます。たとえば、パルティアのことを中国では「安息」と呼ぶそうです。そこから、パルティアの人間のことを、「安息」から「安」の一字をとって「安氏」としたと。ですから、「秦」についても同様のことが言えるようです。結論を言えば、古代ローマ帝国のことを、中国では「大秦」と表記したことから、きているということになります。つまり、「秦氏」とは、古代ローマ帝国(大秦)から来た集団であるということを示しているのだと。当時、古代ローマ帝国の属国に「ユダヤ」の人たちが住んでいました。すなわち、秦氏とは、「ユダヤ人」であり、もっといえば、ユダヤ人の中の「原始キリスト教」の集団をさしていたということになるようです。同時に彼らは、絶対三神を信奉する集団でしたので、「秦」=「三+人+ノ+木」と漢字破字法で分解することによっても、偶然か、見事に彼らの特質を象徴していることになります。これらのことが、エルサレム教団の原始キリスト教徒に「秦」という字を当てた理由です。★「はた」の意味次に、秦氏の「秦」を、「しん」ではなく、「はた」と読ませるのは、なぜか?というのがあります。そもそも、秦氏は、南朝ユダ王国の末裔です。この国は、イスラエルの2支族、ユダ族とベニヤミン族から成り、そこに祭祀を司るレビ族が加わっていました。彼らのなかから、「原始キリスト教」が組まれたわけですが、一言でいえば、彼らは「ユダヤ人」です。ですから、彼らが中国に来たとき、ユダ族とかベニヤミン族というよりも、自分たちのことを「ユダヤ人」と称していたと考えられます。これが、ひとつめのポイントです。また『古語拾遺』には、「秦の字を訓(よ)みて、これを波陀(はだ)といふ」とあるそうです。もともと「秦氏」は、「はた」ではなく、「はだ氏」といったのだと。これが、二つ目のポイントになります。ここで、話は飛びますが、「八幡神」の「八幡」のことを、何と呼ぶのかと言えば、「ハチマン」「ヤワタ」などと言いますが、もともとは、「ヤハタ」と呼びました。これと、先の「ハダ氏」とを合わせると…。●「八幡」=「ヤハタ」=「ヤ・ハタ」=「八・秦」=「イヤハタ」=「イヤハダ」八幡神は、謎多き神ですが、「応神天皇」などと重ねあわされていたり、見ていくと興味は尽きません。そして、「ヤハタ」=「八秦」ともなり、「八」が「八百万の神」と言うように、「多くの」という意にとれば、「ヤハタ」=「八秦」=「多くの秦氏」と言った意味合いになります。ですから、八幡神と「秦氏」の繋がりは、濃厚です。もっと直接的な証拠で言えば、八幡神の総本宮「宇佐八幡宮」は、辛嶋氏などが取り仕切っています。この辛嶋氏は、実は秦氏の支族。ここにも「秦氏」が関わっています。ですから、八幡神と秦氏の関わりは相当深いものがあります。八幡神については、また機会があれば、改めてみたいと思います。●八幡神=「イヤハダ神」秦氏は、先にも述べたように、南朝ユダ王国の末裔であり、彼らは、総称して「ユダヤ人」と称していました。ですから、彼らが中国に来たときには、ユダ族とかベニヤミン族とは言わずに、「ユダヤ人」と称していたはずです。「ユダヤ」をヘブライ語、または、当時実際には、ヘブライ語の方言「アラム語」が話されていましたので、アラム語でいうと、どうなるのか。これは、「ユダヤ」→「イエフダー」(ヘブライ語・アラム語)だといいいます。先の「八幡神」=「イヤハダ神」と比べてみると…「イエフダー(ユダヤ)」と「イヤハダ(八幡)」、これは、母音が変化しただけの違いであることが分かります。ここから、「イエフダー(ユダヤ)」=「イヤハダ(八幡)」!!つまり、もともと、自分たちのことを「イエフダー(ユダヤ)」と称していたのが、転化して「イヤハダ」になります。そして、「イヤハダ(ユダヤ)の神」から「八幡神」となったと。ここから、八幡神の正体は「ユダヤ神」であることも意味します。「ユダヤの神」といえば、これは、とりもなおさず「聖書の絶対神」になります。さらに、「イエフダー」や「イヤハダ」の「イヤ」は、母音のため、変化しやすく欠落しやすいそうです。ですから、「イエフダー」は、「フダー」となり、「イヤハダ」は「ハダ」となり、「ハダ」とは、「秦氏」の「ハタ」になります。つまりこういうことです。彼ら「原始キリスト教徒」の「エルサレム教団」の人間たちは、自分たちのことを「イエフダー(ユダヤ)」と称していて、それが、「イヤ」がいつしか欠落し、「フダー」→「ハダ」となり、「ハダ」=「ハタ」となって、ここに中国人のつけた「秦」という字を当てて、「秦(はた)氏」となったようです。一言でいえば、「秦(はた)氏」の「はた」とは、「ユダヤ」のことだということになり、彼らの出自を表わしていたということになります。これが「秦氏」という名前の真意であると。次は「太秦(うずまさ)」の真意について、見てきます。

August 11, 2006

コメント(2)

-

第100幕「秦氏と神道のルーツ」(天照大神の謎)

秦氏の「秦(はた)」と「太秦(うずまさ)」の謎について、見ていく前に、今一度、秦氏の流れについて、振り返ってみます。『失われた原始キリスト教徒「秦氏」の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)▲秦氏のルーツを手繰ったかなりの力作であり、秦氏についての集大成的な作品。初めて読んだ時は、秦氏とは、こんなにも、日本の深部に関わっていたのかという驚きを感じました。以下、飛鳥氏、三神氏の著作を参考に見てみます。謎の渡来人、秦氏の正体は、イエス・キリスト直系の12使徒を中心とした、ユダヤ人原始キリスト教徒であり、エルサレム教団でした。彼らは、神の啓示により聖地エルサレムを脱出、ギリシア系都市ペレへ移住します。さらに、イエスの福音を、東方へいる南ユダ王国のイスラエル2支族や、失われたイスラエル10支族へ、伝道するために、さらにぺレから、東方へ向かいます。そして、シルクロードを通って、やがてヒマラヤ山脈を越えて、西域にある「弓月王国」にたどり着きます。さらに、ここから、中国、朝鮮半島、そして、最終的に、最果ての地、日本へと移住します。なぜ秦氏には、「御父」「御子」「聖霊」を示している蚕の社の「三柱の鳥居」という遺物があるのか。そしてそのことを示唆するかのように、日本には、いたるところに「三」を拝する風習がありますが、これはなぜか。古事記の冒頭の神「造化三神」などは、実に大胆にそのことを示唆しています。誰もが、分かるところに堂々と、真理を示していながら、それとなく真の意味を隠すという手法は、秦氏の得意とするところであり、これは、ユダヤ密教のカバラ(カッバーラ)によって、日本のいたるところに封印されているといってもいいのかもしれません。指摘されている「秦」の漢字破字法などは、まさにその象徴でしょう。●「秦」=「三」+「人」+「ノ」+「木」=「三人の木」秦氏が、イエスキリストの教えを受け継ぐ集団だとすれば、「三人の木」とは、まさに蚕の社の「三柱の鳥居」であり、それが「御父」「御子」「聖霊」の絶対三神を象徴していることになります。名前において、実に堂々とそのことを組み込むあたり、秦氏は、ただ者ではないということでしょう。★神道は、表面的には八百万の神々がいますが、その実、裏をみれば、古事記の冒頭に「天之御中主神」が顕れているように、唯一絶対神に集約されます。同時に、続いて、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)と、神産巣日神(かみむすびのかみ)が顕れていることから、「三神」が独立して顕れていることが示唆されています。すなわち、唯一絶対神であると同時に、絶対三神であることが示されています。これを聖書に対応させれば、唯一絶対神とは、旧約の民の絶対神「ヤハウェ」であり、絶対三神とは「新約聖書」に記されているように、イエス・キリストが明らかにした「御父」「御子」「聖霊」だということになります。なぜ、古事記の根幹に、聖書の思想があるかといえば、旧約聖書の民である、失われたイスラエルの10支族が日本へ来ているからであり、新約聖書のイエス・キリスト直系の教えを受け継いだ集団「エルサレム教団」(秦氏)が、さらに来ているからです。ということは、かなり異端説でしょうが、日本は、イスラエル12支族が集結した国であるということも、言えるわけです。また、漢字になぜ、聖書の思想が込められているかといえば、漢字導入に深く関わっている秦氏自身の正体が、原始キリスト教である「エルサレム教団」であったからだということになります。そうなってくると、神道とは、「旧約聖書」と同時に「新約聖書」の思想が根幹にあることになり、これは、「合わせ鏡」という形で、日本の根幹部分に関わる思想であることが分かります。なぜ、神社の頂点に位置する「伊勢神宮」には、「内宮」と「外宮」があるのか…。これこそ「合わせ鏡」であることが分かりますし、それは「内」と「外」から明らかなように、「陰陽」でもあり、そのことは、神社の入り口に鎮座する狛犬の「阿吽(あうん)」にも、見事に示唆されています。秦氏が、イエス直系のユダヤ人原始キリスト教徒・・・??「常識」で考えれば、そんなことは絶対にありえないことでしょうし、何をバカなことを言っているんだというのが、常識的な考えです。おそらく、圧倒的な反論があると思います。日本という国が、古来より連綿とこの地で育まれてきたと考える人ほど、受け入れることのできない説だと思います。いずれにしても、現状は、珍説奇説のたぐいに一蹴されるでしょう。日ユ同祖論にしても、しかりです。しかし、日本の文化風習、神話、漢字など、さまざまなものを見ていくと、どうしても、「聖書」に結びついていってしまいます。「聖書」の冒頭の7日間の天地創造の物語は、「古事記」の神々の誕生と見事に対応することが指摘されています。明らかに「古事記」の思想の根幹には、「聖書」があります。秦氏が、原始キリスト教であると、仮定すれば、ひとつひとつの点と点が、一本の線で結ばれていくように、推理小説の伏線が、最後の結末に有機的に結びついてくるように、すべては、裏面で、繋がってきます。果たして、この説が正しいのかどうかは、これからの歴史をみていくしかないのでしょうが、いずれ時期が来れば、間違っているのか正しいのかは、はっきりとしてくると思います。次回、秦(はた)氏と太秦(うずまさ)の真意について、紹介していきます。

August 10, 2006

コメント(0)

-

第99幕「秦氏=ユダヤ人原始キリスト教徒」(天照大神)

いきなり本題へ!イエス・キリスト直系のユダヤ人・原始キリスト教徒。彼らのことを特別に、「エルサレム教団」といいます。彼らは、紀元66年の第一次ユダヤ戦争勃発直前に、神の啓示によって、聖地エルサレムを捨ててしまいます。そして向かった先は、パレスチナ地方の東端、ギリシア系都市のペレ。そこでユダヤ人への布教をしますが、紀元1世紀から2世紀の間に、彼らエルサレム教団は、いつの間にか歴史の表舞台から消えてしまったといいます。これはいったい、どういうことなのか・・・?以下、『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)に沿って、見ていきたいと思います。★エルサレム教団の行方ひとつ、考えられるのは、ある意図をもって、どこかへ失踪したということ。ある意図とは、イエス・キリストの「イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい」という言葉に集約されます。イスラエル人に対して、もっと言えば、イスラエル12支族すべてに対して、イエスの福音を伝えるために、「エルサレム教団」は、ペラから、再び旅立ったということです。では、どこへ旅立ったのか…?一言でいえば、ペラから、原始キリスト教徒たちは、「東方」へ向かったといえます。では、なぜ「東方」なのか?その証拠のひとつとなるのが、聖書においては有名な、イエス・キリストが誕生したときの場面から読み取れます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「そのとき、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、言った。『ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです』(新約聖書「マタイによる福音書」第2章1~2節)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの時、天空に現れた星は、何なのか…?というのもありますが、少なくとも、星に詳しい者たちが、知らないことから、だれも見たことのない星であることは間違いありません。この星を「ベツレヘムの星」とも言います。本題ではないので、また機会があれば紹介したいと思いますが、この星は、今現在、太陽系に存在する、まだ発見されていない惑星であることが、飛鳥、三神氏によって指摘されています。太陽系には、実際に12個の惑星がある(あった)と考えられます。現在は9個ですが・・・。話を戻します。聖書の記述にあるように、イエス・キリストが誕生した時、はるか東方から「東方の賢者」がやってきたといいます。彼らは、一体何者なのか…?占星術師、呪術師、ゾロアスター教あるいは、ミトラス教の神官ではなかったかなど、いろいろと言われているようです。しかし、そのどれでもなく、結論を言えば、「占星術の学者」と訳されていますが、実際彼ら「東方の賢者」の正体は、まぎれもなく、ユダヤ人、あるいは、イスラエル人だと、同書では指摘しています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー東方の賢者は、イエス・キリストをわざわざ捜し、そこで「ユダヤの王」と呼んでいる。まったくの異邦人が、このようなことをするだろうか。答えは、ノーである。間違いなく、彼らはユダヤ人、もしくはイスラエル人。しかも、絶対神の預言者集団だったに違いない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「東方の三博士」とされ、あたかも、三人だけだったようにも言われていますが、実際は、もっとたくさんの人数だったようです。彼らがユダヤ人、イスラエル人だとすれば、「東方の賢者」の正体は、「南朝ユダ王国の末裔」であり、「失われたイスラエルの10支族」も含まれていた可能性があるということになります。実際、南朝ユダ王国が、バビロン捕囚にあって、ペルシア地方に連行された時、そのまま残った大部分のユダヤ人が、東方にいたことは事実ですし、失われた10支族は、ユーフラテス河の東へ膨大な数となっていたことも事実。彼らは騎馬民族と融合して、北のステップロードを東へ進み、中国や朝鮮半島、果ては日本へ来たことが指摘されています。いずれにしても、東方へ、ユダヤ人、イスラエル人がいたことは、エルサレム教団は、知っていたはずです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーエルサレムから東方のペラへ移住した彼らにとって、東方に住むイスラエル人は無視できない存在だったのではないか。イスラエル12支族に布教することを使命とするユダヤ人キリスト教徒は、迷うことなく、彼らのところへも福音を伝えようと旅立ったに違いない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれらのことをみれば、彼らは、ペラから「東方」にいる、失われたイスラエル10支族や、南朝ユダ王国の2支族のいる場所へ、向かったことは間違いありません。そして、ヒマラヤ山脈を越えて、西域にでれば、天山山脈の麓には、数々のオアシス国家があるといいます。そして、そこには・・・。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ここには、幻の「ヤマトゥ」がある。ヘブライ語で「神の民」を意味し、全イスラエルを象徴する地であり、なんといっても、奇妙な渡来人「秦氏」の故郷「弓月王国」がある場所だ!!キリスト教系の遺跡を数々残し、景教徒ユダヤ人と誤解されし秦氏。朝鮮半島に流入し、秦人と呼ばれた秦氏。彼らの正体は、何を隠そう、ペラから消えた原始きりスト教、エルサレム教団ではないのか――。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそう、秦氏のルーツは、はるか西方、西アジアに行き着きます。しかも、彼らの正体は、イエスキリスト直系の弟子、イエス・キリストの12使徒を中心に組まれた、ユダヤ人原始キリスト教の「エルサレム教団」これが秦氏の素性になります。秦氏の謎も、大詰めです。名は体を表わすというように、秦氏の正体は、「秦(はた)」と、秦氏の中心地「太秦(うずまさ)」によっても、当然、読み解くことができます。なぜ、「秦(はた)」、「太秦(うずまさ)」と、わざわざ当て字のようなことをしたのか…?秦氏が込めたものとは、何だったのか。この謎を見て、後半、「天照大神」へいきたいと思います。

August 9, 2006

コメント(1)

-

第98幕「エルサレム教団の行方」(天照大神の謎)

▲髪ぐちゃぐちゃ、パンツ丸見え、とにかく眠いから、寝ているんだけど、何か?毎日の寝ている姿は、時間によっても全然違うので、ある意味見るたびに、新しい発見と感動があるのですよ…。どうやったら、こんな器用な寝方ができるんだろうとか。今回は、ちょっと分かりにくいかな…。それに長いです…。★「エルサレム教団」と「アンティオキア教団」★佐伯好郎博士が、「秦氏」を追っていく中で、最後にたどり着いた結論。それは、謎の渡来人「秦氏」の正体は、ユダヤ人原始キリスト教徒であった…というものでした。まず、常識的な歴史をみれば、そんなことはありえないとなるのですが、果たしてどうなのか…。事実は小説よりも奇なり、なのかもしれません。今回は、「原始キリスト教徒」の行方について、『八咫烏(ヤタガラス)の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)を全面的に参考にして、見ていきたいと思います。「原始キリスト教徒」とは、イエスの昇天後、イエス直系の12使徒を中心に組まれた、ユダヤ人の集団です。彼らはエルサレム神殿で礼拝を捧げていたといいます。当時、ユダヤ人の言語は、基本的にヘブライ語。しかし、正確に言えば、紀元1世紀には、ヘブライ語は筆記だけとなり、話す方は、シリア系の方言「アラム語」だったといいます。彼ら、ヘブライ語やアラム語を日常的に話すユダヤ人のことを「ヘブライスト」というそうです。それに対して、原始キリスト教徒が広まるにつれて、パレスチナ以外の地域に住んでいる人々も増えてきて、「ギリシア語」しか話せなくなったユダヤ人も、多かったといいます。彼らのことを、「ヘレニスト」と言うそうです。当時地中海やオリエント地方で、最も多く使われていた言語が、ギリシア語だといいます。だからこそ、『新約聖書』の原典は、もともとコイネー・ギリシア語で書かれたということになります。「原始キリスト教徒」は、先にも述べたように、イエス直系の12使徒を中心に組まれたユダヤ人の集団であり、「エルサレム教団」といいました。彼らは、保守的で、エルサレム神殿での礼拝を重視する「ヘブライスト」からなっていました。伝道は、あくまでユダヤ人に行うべきであるとの考えをもっていました。これは、彼らの考えというより、実際は「イエス・キリスト」その人の考えだということになります。なぜなら、そのことが、はっきりと『新約聖書』に記されているからです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「私はイスラエルの失われた子羊以外には遣わされていない」(『新約聖書』「マタイによる福音書」第15章24節)「異邦人の道には行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろ、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい」(「マタイによる福音書」第10章6節)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーしかし、原始キリスト教が、広まるにつれてギリシア語を話す「ヘレニスト」が多くなってきます。「ヘレニスト」は、伝道の対象をユダヤ人以外にも広めるべきであるとの考えを持っていました。彼らヘレニストからなる集団を「アンティオキア教団」といい、伝道者パウロを筆頭に伝道を開始し、爆発的に信者を増やしていきます。そして紀元313年に、古代ローマ帝国の国教と認められることによって、原始キリスト教は、世界のキリスト教へとなっていきます。言ってみれば、アンティオキア教団があったからこそ、「原始キリスト教」は、キリスト教として、ここまで世界中に広がったということができるのでしょう。では、一方のエルサレム教団は、どうなったのか……?。★当時のユダヤは、独立国家ではなく、いわば、古代ローマ帝国の属国でした。宗教的にも、偶像崇拝のローマ帝国と、偶像崇拝を否定するユダヤ教徒の間で対立します。聖地エルサレム神殿に、ローマ当局は、ローマの神々の像を建立します。ユダヤ人ユダヤ教徒たちは、我慢の限界を超えて、ついに、民族を上げての一斉蜂起。これが、紀元66年の第一次ユダヤ戦争です。しかし、ローマ帝国は、世界最強軍団。太刀打ちできる術もなく、聖都エルサレムは陥落し、ユダヤ人は完全敗北。彼らは、国を失ってしまいます。では、エルサレム神殿で祈りを捧げていた「エルサレム教団」は、どうなったのか・・・?エルサレム神殿は、叩き潰されてしまいました。ローマ帝国と、ユダヤ人の誇りを持って戦ったのでしょうか…?以下、同書より引用します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーじつは、意外なことに、彼らは戦争が勃発する直前、神の啓示によってエルサレムを脱出しているのだ。ヨルダン川の東岸のペレア地方へ向かって進み、そこのギリシア系都市ペラに集団移住していたのである。(中略)事件だった。あれほどこだわっていたエルサレム神殿を彼らは放棄したのである。まさに原始キリスト教にとっても一大転換だった。これにより、エルサレム教団の勢力は一気に縮小。(中略)代わって勢力を拡大したのが、アンティオキア教団である。(中略)こうして、ここから現在のカトリックやギリシア正教が成長し、やがて世界最大の宗教へと発展していくのである。(中略)エルサレム教団が移住したペラの教会は紀元1~2世紀ごろまでは存続したようだが、ユダヤ人原始キリスト教徒たちは、いつの間にか姿を消した。だが仮にも、イエス・キリスト直系の弟子たちの集団である。神権における要の鍵は12使徒が保持していたとしても、儀式を執り行う神権を持っていたはずである。そう簡単に消滅するとは思えない。考えられる可能性は、ひとつ。移住である。ペラから他の地域へと再び移動を開始したのである。彼らエルサレム教団の使命は、ユダヤ人に対する伝道である。世界に散ったユダヤ人を捜して、長い旅にでたのではないだろうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー上記から、原始キリスト教徒は、ペラから、ユダヤ人に福音を述べ伝えるために、移動したと思われます。「他のイスラエルの失われた羊」のもとへ…すなわち、「失われたイスラエルの10支族」のもとへ…!!

August 8, 2006

コメント(6)

-

第97幕「原始キリスト教とエルサレム教団」(天照大神の謎)

『僕らがいた』(松たか子)久しぶりの「松たか子」のアルバム。松たか子といえば、私の場合は、やっぱり、映画『四月物語』なんですよ。『四月物語』の感想はこちらそれまでは、松たか子というと、知ってはいましたが、父親の威光で、女優になったのではないか…という全くの偏見をもっていたのです。しかし、この映画をみて、そんなことは一切忘れて、松たか子の初々しさ、かわいらしさにぞっこん(死語か…)になってしまいました・・・。(^^;;それ以来、すっかり松たか子ファンになってしまったというわけです。『四月物語』は、私にとって、松たか子の永遠の女子大生物語として、折に触れて見たくなる映画になるなと思います。わずか90分弱の映画ですが、松たか子の魅力全開の小品です。ほんとに、彼女が初々しい…。DVD『四月物語』(送料無料)好きな女優や好きなアイドルは、増えていく一方で困ってしまいます。私の場合、好きな女優を、次々に乗り換えていくような浮気性ではなくて、どの女優も、一途に好きなまま、人数は増えていくという、誠実な面もあるわけで…いや、それはちょっと誠実とは言わないかな…?(^^;;えっと、ともかく、同時並行に、好きでいるという、そういう一途な面があるのです。いや、これは、一途とは言わないかな…(^^;;あ・・・すみません。そんなことはどうでもよくて、ですね!今回は、『四月物語』…でもなく、最新アルバム『僕らがいた』でした…。前作までと比較すると、歌い方を意識的に変えているような気もします。より優しい感じもでて、なかなかいいです。そのなかでも、タイトル名にもなっている「僕らがいた」という曲が、今のところ、一番のお気に入りです。作詞作曲も松たか子。優しいメロディーラインと、歌詞がマッチして、そこに松たか子のより優しげな歌声がのって、いうことなしの曲です。「あなたに出会った日を きっと忘れないよ笑い声と 伝わる温度決められていた出来事のように僕らはそこにいたね」「あなたからの言葉をまっすぐたどったらとても暖かくて 嬉しくなるこんなに大切な気持ちをありがとう」と、いうことで、松たか子「僕らがいた」を繰り返し聞きながら、本題へ!★ユダヤ人・イエス・キリスト★前回まで、佐伯博士の説を、ざっと見てきましたが、秦氏は、ユダヤ人景教徒ではなく、ユダヤ人原始キリスト教徒であった…。これが、佐伯博士の最後にたどり着いた結論でした。今回も、引き続き『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より、見てみたいと思います。原始キリスト教とは、イエス・キリストが生きていた時代、あるいは死後に、イエスやイエスの弟子たちが中心となっていた集団の信仰です。当時はもちろん「原始キリスト教」という名称はなかったでしょうが、いわば、イエス・キリストの直系の教えが含まれたものが「原始キリスト教」といえるのでしょうか…。そもそも、イエス・キリストという人物は、何者であるのか…。彼の両親、父ヨセフと母マリアは、ユダヤ人でした。ですから、当然、イエス・キリストは、ユダヤ人であったということになります。そして、イエスの直弟子である、イエス・キリストの12使徒も、全員ユダヤ人だといいます。つまり、同書に書かれているように、キリスト教といっても、ユダヤ人抜きには語れないということになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ユダヤ人に宣教し、ユダヤ人を弟子にもち、ユダヤ人に迫害され、ユダヤ人に磔にされたユダヤ人にして、ユダヤ人の大王、イエス・キリスト。まさに、ユダヤ人を抜きにして、イエスは語れない。もちろん、キリスト教もしかり――。」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★原始キリスト教★「原始キリスト教」とは、何か…?引用ばかりになりますが、このあたりは、うまく説明できないので、以下、長くなりますが、同書より引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーキリスト教の教祖はだれかと聞かれれば、多くの人はイエス・キリストの名を挙げるだろう。だが、これは大きな間違い。イエス・キリストはキリスト教の教祖でもなければ、キリスト教徒でもない。当時、『聖書』といえば、『旧約聖書』を指した。『新約聖書』がいう『聖書』とは、『旧約聖書』であり、これをイエスは正典と認めていた。いうならば、イエスの信仰は、あくまでもユダヤ教。正確にいうなら、『タルムード』などで変質する前のユダヤ教、すなわちイスラエル教である。よって、イエスの立場からすれば、何も新しい宗教を起こしたわけではない。ある意味で、ユダヤ教のほうが、本来のイスラエル教から派生した宗教なのだ。よって、イエス・キリストの弟子たちもまた、今日でいう、キリスト教徒ではない。イエスをメシアとして認めるが、それ以外は、ユダヤ教徒とあまり変わるところはない。学問的に彼らの宗教を「原始キリスト教」と呼ぶ。イエス・キリストが復活し、昇天した後、弟子たちは、みなエルサレムのソロモン第2神殿で祈りを捧げていた。このことから、当時の原始キリスト教徒たちは、特別に「エルサレム教団」と呼ばれる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー上記から、秦氏の信仰は、イエス直系の教えを受け継いだ「原始キリスト教」であり、彼らの集団は「エルサレム教団」だということになります。この「エルサレム教団」、実は、ある時期を境に、集団で失踪しているのです…。果たして彼らはどこへ行ったのか…?

August 7, 2006

コメント(11)

-

第96幕「秦氏の真の正体」(天照大神の謎)

▲二人して、エプロンつけて。▲葵は、恥ずかしいと手をかんだり、口にいれたり、服をたくし上げたりとだいたいパターンが決まっています。私事ながら、今日は、誕生日でした。一年前の今日は、朝から、思い立って、三上山にのぼって、途中で日頃の運動不足がたたって、心臓バクバクになって、ヘロヘロになりつつ、何とか頂上までたどり着いたことを、思い出しました。今年は、そんな気力もなく、散髪に行って、気分を一新してきました(^^;;ともかく、年齢を重ねるごとに、少しずつ、成長していきたいと思います。ここまできたら、開き直って、精神年齢は、永遠の18歳で(かなり無理がありますが…)やっていきたいと思います。 ※ ※きのうは、妻に「本買わんといてね!」と言われていたのに、あっさり約束を破って、買ってしまい、どうしようかと思って黙っていたら、妻に財布を見られて、中に入っていたレシートがあり、バレました。やはり、悪いことは、隠し通すことができないと言うことです。「買わんといてって言ったのに…」と。「いやあ、明日の誕生日のプレゼントということで・・・」と、とっさに口から出まかせをいいましたが、いずれにしても、約束を破っているので、非常に苦しい言い訳です…。ということで、約束は守らなければいけないと痛感した次第です…。それでは、気を取り直して、本題へ!★秦氏と景教の関係★景教博士と言われた佐伯好郎博士の、秦氏と景教の関係について、見てきました。●「蚕の社」の「三本柱の鳥居」は、キリスト教の三位一体の神「御父」「御子」「聖霊」を象徴すること。●中国長安の景教寺院「大秦寺」と、京都太秦の秦氏の氏寺「太秦寺」の類似。●太秦寺の境内にある「イサラ井」という井戸は、「イサライ」=「イスラエル」であり、「イスラエルの井戸」=「ヤコブの井戸」となること。かつて、「広隆寺(太秦寺)」境内にあった大酒神社=「大辟(おおさけ)神社」は、○「大酒」=「大辟」=「大闢(だいひゃく)」=「ダビデ」となり、旧約聖書の英雄「ダビデ」を祀った可能性があること。これらのことから、秦氏はユダヤ人であり、南朝ユダ王国の2支族の系統になり、ユダヤ景教徒であった可能性があることは、前回紹介しました。では、本当に、秦氏は、ユダヤ人景教徒なのでしょうか…?★秦氏はユダヤ人景教徒ではなかった★まず、景教とは、ネストリウス派キリスト教のことですが、この教義が、中国に正式に認められて、導入されたのが635年だといいます。ですから、実際に中国へ布教されたのは、はやくても6世紀だといいます。秦氏が日本へやってきたのが、それより早い、5世紀頃。秦氏はそれ以前は、新羅経由の伽耶を経てやってきています。伽耶が4世紀成立で、前身の弁韓は、1~2世紀。単純に見ても、景教より、秦氏の移動の方が、速いことになり、そのころ、中国や、朝鮮半島には、景教の存在自体がありません。素直に見れば、秦氏は、ユダヤ人景教徒ではない!となります。そして、実際に、佐伯氏自身が、最後には秦氏=ユダヤ人景教徒説を、否定しています。★弓月王国にいた秦氏★天山山脈の麓ちかくに、「弓月王国」なる国があります。これと、秦氏の首長「弓月王」の類似から、両者には繋がりがあると見た佐伯博士。つまり、秦氏の集団は、一時期この「弓月王国」にいた可能性が出てきます。そして、ユダヤ人景教徒以外に、新たな説を見出します。『天照大神の謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より少し長いですが、引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「佐伯氏は、この弓月王国こそ、秦氏の故郷であり、弓月君とは、弓月王国の大王だったのではないかと考えた。実際、弓月王国に景教徒がいたのは、歴史的な事実。景教以前にも、すでにキリスト教が伝来していた可能性も指摘されている。弓月王国成立は、少なくとも2世紀にまで遡ることができる。もし、かなり早い時期に、ここから極東に向けて移動した集団があったとしたら、それこそ弓月君率いる秦氏ではなかったか――!?これが景教博士、佐伯好郎氏がたどりついた最後の仮説である。そして、最後に、佐伯氏は論文の中で、こう述べている。「私見によれば、弓月の民は、使徒時代以後のキリスト教徒であったに相違ないし、又、大多数がユダヤ人改宗者であった原始教会のキリスト教徒であったかもしれない」そう、秦氏は景教徒にあらず。提唱者の佐伯好郎氏自身が、「秦氏=ユダヤ人景教徒説」を否定したのである!!そして、改めて指摘したのが、景教以前のキリスト教、すなわち原始キリスト教だった。まさに、ここ。原始キリスト教徒こそ、秦氏の正体を解き明かす最後の鍵なのだ!!ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー秦氏の正体は、原始キリスト教であった・・・!!これが、最後にたどり着いた佐伯氏の結論でした。日本の文化、風習、神話などに、想像以上に深く関わっている「秦氏」その秦氏が、原始キリスト教であったとすれば、日本という国に封印された本当の姿は、全く別の様相を呈してくることになります・・・。では、原始キリスト教とはいったい何なのか……?次回、簡潔に見たいと思います。

August 6, 2006

コメント(14)

-

第95幕「秦氏とイスラエルの大王」(天照大神の謎)

京都太秦にある、秦氏の氏寺「広隆寺」。景教博士の佐伯氏の説を引き続き、『ヤタガラスの謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より、見てみたいと思います。かつて、広隆寺の境内には、「大酒神社」があったといいます。今は、境内から数百メートルほど離れたところにあるそうです。この神社、以前は「大辟(おおさけ)神社」と称して、祭神は「大辟明神」といったそうです。ここで、佐伯博士は、「大辟」に注目します。聖書の漢訳には、「大闢(だいひゃく)」と表する言葉があります。中国語では「ダビィ」と発音するそうです。「大辟」と「大闢」は、門構えがあるかないかの違い。しかも発音は同じだといいます。ここから、両者は同一と考えていいようです。となると、これは、とんでもないことになってきます。聖書において、「大闢(だいひゃく)」とは、何を意味するのか…?旧約聖書における英雄ともいうべき人物…。その人物を、全イスラエルの大王「ダビデ」という!●「大酒」=「大辟」=「大闢(だいひゃく)」=「ダビデ」以下、同書より引用します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ダビデは、イスラエル12支族をまとめあげ、古代イスラエル王国を統一した大王。イスラエル人にとって、理想の人間であり、メシアの代名詞。真のメシアはダビデの直系の子孫から出るとされ、かのイエス・キリストもまたダビデの血を引く。そのダビデを秦氏が祀っていた!!(中略)いいだろうか。大酒神社の祀られた大酒明神は、秦氏の氏神。いわば先祖である。ダビデが先祖となれば、秦氏はイスラエル人。しかも、ダビデはユダ族。南朝ユダ王国の系統で、北朝イスラエル王国の失われたイスラエル10支族とは、全く別系統のユダヤ人だということになる!!つまり、秦氏は単に景教徒ではなく、ユダヤ人景教徒だというのだ!!ここから、佐伯氏の「秦氏=景教徒説」は、一気に「秦氏=ユダヤ人景教徒説」へと展開。新たな日ユ同祖論として大きくブレイクしていくことになる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれで、秦氏の正体は、ユダヤ人景教徒で決まりか…?しかし……!!ひとつ大きな問題がありました。それは、秦氏は、いったいいつ、どこで、景教徒になったのか……?ということです。この問題がクリアされない限りは、秦氏=ユダヤ人景教徒であると断言することはできません。そして、結論から先に言えば、その問題によって、秦氏は、ユダヤ人景教徒ではないと、佐伯氏自身によって、最後の最後には否定されてしまいます。次回、秦氏の真の正体に迫ってみます。

August 5, 2006

コメント(0)

-

『色の暗号』

一日遅れなので、本の紹介を簡単に…。「色の暗号」(泉智子)「カラーセラピーで知る本当のあなた」という副題がついています。この本は、かなりおもしろかったです。色は、本当に奥が深い。自分の潜在的にもっている色って何なのか…。私の場合は、「青」の性格が、読んでいてぴったりくると感じました。なぜか昔から、青系統の服を選ぶことが多かったのです。ただ、青が好きだから青の人かというと、そう単純でもなく、まあ、いろいろな要因があるようなのですが、自分の直感としても、「青」はキーワードだと思いました。オーラソーマって、よく他の方のブログで見るので、何…?と思っていたのですが、本書を読むと、そのことも出てきて、オーラソーマっておもしろそうと思いました。そういえば、このブログの色も、ここ1年近くずっと変えてないのですが、「青」ですね(^^;;何度か読み返して、色について勉強してみようと思います。今日は、大阪に行ってきたのですが、行く前に、妻から、「本は買わんといてね!」と、釘をさされていまして、「うん・・・」と言ってたのですが…。これで、何度約束を破ったことか…。ごめんなさい!!『ヒーリング・パワーを目覚めさせるスピリチュアル・レッスン』ヒーリングの仕方について、けっこう具体的に書かれていたので、けっこう役にたつかも、と思い、買ってしまいました。『ツキを呼ぶ「魔法の言葉」』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「壮快」4月号、6月号で紹介され、大反響の魔法の言葉「ありがとう」「感謝します」「ツイてる!」。その使い方や効果、唱えただけで人生がガラリと一変したという人の喜びの声などを大公開。【目次】1 はじめに4 「ツキ」はこうすれば手に入る!笑いあり、涙ありの感動の講演会7 マンガ イスラエルのおばあさんが教えてくれたツキを呼ぶ「魔法の言葉」12 「魔法の言葉」の使い方が一目でわかる早わかり図解16 不運続きだった私が魔法の言葉を唱えただけで「ツイてる」人生にガラリ一変 工学博士 五日市剛18 クチコミだけで60万部突破!魔法の言葉の小冊子の秘密を探る緊急レポート 医学ジャーナリスト 新井史子以下省略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 妻に、どう言い訳をしようかなと、思い悩んでおります…(^^;;もう、何度もしている常習犯で、どうしようもないのですが、この窮地を逃れる方法があれば、教えてください~~。

August 4, 2006

コメント(6)

-

第95幕「秦氏と景教徒の謎」(天照大神の謎)

景教博士といわれた、佐伯好郎博士。彼は、景教と秦氏の関係について、明治41年の論文で、次々に述べていきます。●蚕の社の三柱の鳥居は、三位一体の神「御父」「御子」「聖霊」を象徴していること。●秦氏の氏寺、広隆寺は、「太秦寺」といい、これは、中国の長安に建立された景教寺院「大秦寺」とほぼ同じ名。ここから、広隆寺は、もと「景教寺院」だったのではないか…。●広隆寺の境内のすぐ近くに「いさら井」なる井戸があるが、これは、「いさら井」=「イスラエル」となり、「イスラエルの井戸」=「ヤコブの井戸」であること。秦氏は、やはりネストリウス派キリスト教(景教)だったのでしょうか…?「秦」と「太秦」の謎について、今回も『ヤタガラスの謎』(飛鳥昭雄・三神たける)より、見てみたいと思います。★「秦」の謎★『新選姓氏録』には、秦氏の出自の由来について、こう記されているといいます。「秦王の献れる糸・綿・絹帛(きぬ)は、朕(あれ)服用いるに、柔軟(やはらか)にして、あたたかきこと肌膚(はだ)のごとしとのたまふ。よりて姓(うぢ)を波多(はた)と名乗っているものもいいます。」「肌膚(はだ)のごとし」から、姓を「波多(=秦)」と名乗った…?。どうも、秦氏は人を食ったようなところがあります。指摘されているように、これでは、まるで下手な駄洒落です。このまま信用するわけには、いかないでしょう。ただ、「波多」=「秦」は注目すべきだといいます。なぜなら、景教の教典に「波多力」という言葉があるといいます。景教において、「波多力」とは、景教の司祭、いいわば神父「パトリアーク」のことだと指摘されています。●秦=ハタ=波多=波多力=パトリアーク=神父★太秦の謎★京都の太秦(うずまさ)については、佐伯博士は、「ウズ・マサ」に分けて、ヘブライ語で読み解きます。「ウズ」は、ヘブライ語で「光」、「マサ」は「賜物」という意味。よって、「ウズ・マサ」で「光の賜物」という意味になると主張します。★秦氏=ユダヤ人景教徒説★そして、さらに、秦氏は、ただ単に、景教に帰依していたのではないといいます。何と、民族的に、秦氏はユダヤ人だというのです!すなわち、秦氏は、ユダヤ人の故郷である、西アジアからやってきたのだと。佐伯博士は、ここで、「秦氏ユダヤ人景教徒説」を提示します。秦氏は、ユダヤ人であり、景教徒だったというのでしょうか…。その鍵を握っているのが、太秦にある「大酒神社」になります。次回、見てみます。また、「秦氏」の「ハタ」について、そして「太秦」の「ウズマサ」については、今回の佐伯博士の説だけでなく、もっと深い意味、さらに度肝を抜くような意味がありました。これについても、もう少し先で紹介してみます。

August 3, 2006

コメント(0)

-

第94幕「秦氏と広隆寺のいさら井」(天照大神の謎)

▲汗かきかきして、ご飯食べてるんだけど、何か?秦氏は、ネストリウス派キリスト教(景教)なのか…?中国の長安に建立された景教寺院の名は「大秦寺」京都の太秦にある、秦氏の氏寺の広隆寺の別名は「太秦寺」広隆寺は、現在は仏教寺院なのですが、何度か消失していて、別の場所にあったとも言われています。ですから、「大秦寺」≒「太秦寺」の類似から、かつては、景教(=ネストリウス派キリスト教)寺院であった可能性もあるといいます。また、この広隆寺の境内には、「いさら井(伊佐良井)」という井戸があるといいます。ただ、現在は境内にはなく、外れの民家にあるそうです。この「いさら井」について、佐伯氏は、大胆に主張します。「いさら井」=「イサライ」=「イスラエル」=「イスラエルの井戸」であると!!「イスラエル」と名乗ったのは、「ヤコブ」でした。ヤコブが、神との格闘(ひとり相撲であり、相撲のルーツはここにある)において、勝利したことから、絶対神から「イスラエル」の名を与えられます。ヤコブが、イスラエルと改名して、そこから、「イスラエルの12支族」が誕生しています。そして、何と、旧約聖書には、「ヤコブの井戸」が出てきます。ヤコブの井戸とは、「ヤコブ」=「イスラエル」ですので、「イスラエルの井戸」となります。そう、「いさら井」=「イスラエルの井戸」=「ヤコブの井戸」です。そして、「新約聖書」には、この「ヤコブ(イスラエル)の井戸」が重要な役割を担っています。ちょっと長くなりますが、「ヤコブの井戸」にまつわる部分、聖書より引用してみます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそれで、ヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにある、シカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。 サマリアの女が水をくみに来た。イエスは、「水を飲ませてください」と言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。 すると、サマリアの女は、「ユダヤ人のあなたがサマリアの女のわたしに、どうして水を飲ませてほしいと頼むのですか」と言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。 イエスは答えて言われた。「もしあなたが、神の賜物を知っており、また、『水を飲ませてください』と言ったのがだれであるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。」 女は言った。「主よ、あなたはくむ物をお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。 あなたは、わたしたちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸をわたしたちに与え、彼自身も、その子供や家畜も、この井戸から水を飲んだのです。」 イエスは答えて言われた。「この水を飲む者はだれでもまた渇く。 しかし、わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。」(新約聖書「ヨハネによる福音書」第4章5節~14節) ※ ※ ※ ※ ※ ※イエスは、「わたしにはあなたがたの知らない食べ物がある」と言われた。弟子たちは、「だれかが食べ物を持って来たのだろうか」と互いに言った。 イエスは言われた。「わたしの食べ物とは、わたしをお遣わしになった方の御心を行い、その業を成し遂げることである。 あなたがたは、『刈り入れまでまだ四か月もある』と言っているではないか。わたしは言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて刈り入れを待っている。既に、刈り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして、種を蒔く人も刈る人も、共に喜ぶのである。 そこで、『一人が種を蒔き、別の人が刈り入れる』ということわざのとおりになる。 あなたがたが自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、わたしはあなたがたを遣わした。他の人々が労苦し、あなたがたはその労苦の実りにあずかっている。」(「ヨハネによる福音書」第4章32節~38節)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★京都太秦の「広隆寺」(=「太秦寺」)が、景教寺院であれば、『聖書』から、イエス・キリストが、永遠の命を説いた場所であることは、知っているはずです。そして、その場所を再現するために、「いさら井」と名づけたとすれば、繋がってきます。さらに佐伯博士は、秦氏の「ハタ」の謎と、「太秦」の「ウズマサ」の謎にも、言及します…。

August 2, 2006

コメント(20)

-

第93幕「秦氏と長安の景教寺院・大秦」(天照大神の謎)

▲恥ずかしそうにする時のポーズなのよ。意味もなく、服をたくし上げて、くねくねして、ポンポンのお腹を丸出しにして、パンツ丸見えなんだけど、何か?▲何だこのくしゃくしゃの顔は…。「にっこり」って言ったんだけど、全然にっこりじゃないんだけど、何か?キリスト教の一派、ネストリウス派のキリスト教は、「景教」と呼ばれています。景教博士といわれた「佐伯好郎博士」明治41年に、秦氏と景教について書かれた、論文が、一部の注目を浴びます。博士の主張によれば、秦氏は景教徒だったといいます。はたして、本当に秦氏は、ネストリウス派キリスト教だったのでしょうか…。佐伯博士の説を、「八咫烏の謎」(飛鳥昭雄・三神たける)から、簡潔にみてみたいと思います。★三柱鳥居=三位一体の神★まず、秦氏の中心地「太秦」に鎮座する通称「蚕の社」ここには、エキセントリックな鳥居「三柱鳥居」があります。佐伯博士は、この鳥居の三本柱は、そのまま、「三柱の神」を表現していると指摘します。すなわち、キリスト教の三位一体の神「御父」「御子」「聖霊」であると。もちろん、景教も「三位一体説」を踏襲しています。★天之御中主神の正体★さらに言えば、三本の柱の中央には幣帛がたてられており、祭神の神座となっています。ここに祀られているのは、「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」でした。「天之御中主神」の正体は、籠神社の先代宮司、海部穀定氏が指摘しているように、伊勢神宮の外宮の祭神でもある「豊受大神」でした。そして、この神は、唯一絶対神。詳細は今までのなかで紹介したので省きますが、豊受大神は、「受(ウケ・ウカ)」という字から、「ウカノミタマ大神」と同一神であり、伏見稲荷大社の祭神でもありました。話はそれますが、「稲荷」の「稲」は、「稲妻」「稲光」などと言うように、「雷」の神。神道のルーツは、見ていけば、古代イスラエルにあることは明白で、そこから、古代イスラエルにおいての「雷神」をもつ神といえば、これは『旧約聖書』の絶対神「ヤハウェ」!つまり、伊勢神宮の外宮の祭神「豊受大神」の正体は、旧約の神「絶対神ヤハウェ」だということになります。おそらく、そんなことは、ありえないというのが大勢だと思いますが、神社自体が、モーセの時代の「移動式神殿の幕屋」とそっくりなことなど、いろいろと見ていけば、もはや否定できないものがあります。●「天之御中主神」=「豊受大神」=「ウカノミタマ大神」=「雷神」=「絶対神ヤハウェ」「豊受大神」の「豊」が、美称的な語ですので、大事なのは「受」という字です。「受」大神だとすれば、非常に象徴的にみれば、「受」という漢字が、「絶対神ヤハウェ」の象徴だということになります。興味深いことに「受」には、「又」という字が含まれています。これは、おもしろいと感じます。少し前に見たように、「又」とは「ゆるす、ふたたび、たすけ」といった意味があることから、ずばり「イエス・キリスト」の象徴である可能性が高いと指摘しました。「受」(=絶対神ヤハウェ)という字のなかに「又」(=イエス・キリスト)が含まれている…。「絶対神ヤハウェ」が、人間の肉体に「受肉」した姿が、「イエス・キリスト」だということになります。「受」という字は、「受肉」の「受」でもあり、そのなかに「又」=「イエス・キリスト」が隠されている…。偶然ではないように感じます…。★中国の景教寺院「大秦」★話がそれました…。「三柱鳥居」が、キリスト教でいう「三位一体」の神を指すのは、間違いないでしょうし、それは日本の古事記の原初の神「造化三神」とも重なります。というか、両者は、結論から言えば、同じです。なぜなら、聖書の思想が、古事記に秘められているからです。そうなると、秦氏=景教徒説も、決して非現実だとは言えなくなってきます。ネストリウス派キリスト教は、中国に伝わって、「景教」として広まります。中国の長安には、景教の寺院がありましたが、この名が何と「大秦寺」と言ったそうです。秦氏の氏寺でもある「広隆寺」は、別名「太秦寺(うずまさでら)」といいます。「大秦寺」と「太秦寺」は、チョンがあるかないかの違いです。ほぼ同じとみていいようです。ここから、「広隆寺」は、もと、景教の寺院であったのではないか…?と指摘されています。景教と秦氏が繋がってきます。そして、秦氏の広隆寺には、さらに古代イスラエルを象徴する遺物があります…。次回見ていきたいと思います。

August 1, 2006

コメント(8)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去

- (2025-04-08 00:00:18)

-

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

- 風に向かって クリスティン・ハナ

- (2025-11-24 16:36:01)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-