2024年02月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

月のしずく50号と未確認情報。

総力特集の50号ではきのこという生物がどうわれわれの文化の根源的なものにかかわっているのかについて「人新世 不揃いのままの示そう! アートの底力!!」で詳しく解説した。今後10年に及ぶスーパーきのこ時代の旅の指針となる考え方の基本を分かり易く示したものだ。米岡隆文氏の「俳句の形而上学 俳句とは何か」の最終章<俳句の宇宙論>も余すところ7頁で完結した。人権問題や差別の問題に長年に亘り取り組んできた村上学氏の今号は「貴族の誕生がエタ身分を作った」だ。茶屋町一郎氏は、鉄道草の異名をもつ、この植物(ひめむかしよもぎ)への愛情を語っており、いずれも力作ぞろいである。 この封入作業の途中の昨日、親子二代に亘り親交を深めてきたHさんが突然死したとの風の便りが届き、目下真相究明に当たっているが、もし万が一にもそうであれば、次号は "H.Shinichi" 追悼号にする。我が国のニコライ・ネフスキー研究の第一人者だった彼は、日本滞在中のN.ネフスキーの消息をつぶさに調べて歩き、そのまとめの時期に入ってまもなく遠野文化研究センター(赤善憲雄所長)の佐々木喜善賞を受賞している(「月のしずく」でかってお知らせしたので記憶の方もおられる事と思う)。その論文も手許にあり、彼の生涯で最も心血を注いだ分野の快作なので、編集を加え読みやすい形で少しでも読者に伝えたいと考えている。もし本当だとすれば小生にとっても痛恨の事件となる。 毎週一人で山歩きを続けていたので、信じられないことだが、嘘であってほしいと思うのは私だけではないだろう。

2024年02月29日

コメント(0)

-

今日あたり「月のしずく50号」到着か?!。

いよいよ「月のしずく50号」出来上がって届きそうな予感。最期の10年の幕開けにふさわしいものとなってほしいものだ。 昨日からこれまで手をつけずに温めてきた『新書アフリカ』をいよいよ時満ちて繙きはじめている。グローバルサウスの代表は印度はもちろんだが、アフリカはわがジャズとの出会いから60年以上も温めてきた初心に帰る意味でもとりわけ重要なトポス。 ここにポストコロニアリズムの他者、とりわけ<異>の問題の全てのヒントが凝縮している。山恋い生活の日々、同時にジャズにはじまりサンバ・ボサノバ、そして熱帯音楽を追い続け想像力を駆使しつつ赤道周辺を何度も巡り巡って来た理由もここにある。 そして、アートこそが対立するさまざまなものをそのまま全てを抱擁して新たないのちをめざめさせる力となる。これを信じて、あと10年行けるところまで行こう。

2024年02月27日

コメント(0)

-

読み応えのある新書が続々登場。

この2日間に「人類の終着点」(エマニュエル・トッドほか・朝日新書)と「つながらない覚悟」(岸見一郎著・PHP新書)「生命の40億年に何が起きたのか」(林純一著・光文社新書)読了。林純一さんの著書は大半がミクロの世界の事でノートをとる必要があるが、生物の定義を変えると一挙に世界が深まると感じワクワクするものを感じた。朝日新書の本は、トッド氏やガブリエル氏、安宅氏、手塚真氏らのネット社会との付き合い方が示され、現状はネット社会が公平性に欠け、富の一極集中と、暴走がもはや止めようのないレベルにまで達しているとの見解がそれぞれ示されていた。 今日からは「インド」近藤正規著と「カーストとは何か」鈴木真弥著に取り掛かる。他者の問題は制度として固定されるととんでもない事になる生きた歴史をインドに探ろうと思っている。岸見一郎氏の著書はアドラーの共同体感覚を中心にフロムや三木清さんを引きながら現代人は依存か支配状態にあるという現状分析には鋭いものを感じたが、そこからの行動指針は原則論から脱しきれていないことが心残りであった。今月は月末近くになってから読み応えのある新書がどっと出てうれしくなる。

2024年02月26日

コメント(0)

-

春定まる前に

「月のしずく」50号がまもなく仕上がってくる。これから10年余りの指針となる展望をなんとか成し得たと感じホッと一息。 山茶花は今至る所で最盛期を迎えているが、真っ盛りとは感じても、その一つ一つの花の命の成り行きを見極めることなく終わる。ことし初めてこの花のあでやかさにうっとりした。 月のしずく50号で紹介したが、気候変動危機の元凶は、デジタル汚染に極まることが判明した。この弥生3月中に出来ることから始める。まず、FACE BOOKをやめることから始めよう。メールとアマゾンは当面やめることは出来ない。新書主義の私にとってこのところ賜ったサンデー毎日の日々で始めたことは、トルストイが若い頃やっていた勉強法をまねて大学時代のような100分単位の講義時間を最低1日3時限以上設けて多方面の読書をさらに加速させること。とりあえずはその2点から始める。

2024年02月25日

コメント(0)

-

フラワータウンから三田駅までお散歩

雨の合間を縫ってフラワータウンから三田駅までお散歩。途中心月院へ脇から入り久しぶりに白洲次郎と白洲正子の墓をのぞいてきた。 梅の花が満開でしばしうっとり。距離にして3.1km余りなので冒険というほどの距離ではないが、目先を変えるのもまた愉しからずや。 本日は「月のしずく」50号も脱稿。週1度の訪問リハビリのあと、左右の足を均等に使って歩く訓練を自分でやってみた。多分記録は出ないと思っていたが、3.4km逆回りで30分。1分113mのペースで自分でも驚き。安心はできないが、やや筋力が着き始めたようでうれしい。順調に行けばあと1年で介護認定ともおさらばしてしまいたい。

2024年02月22日

コメント(0)

-

伏見文化再創造のラ・ネージュ法人化第一回公演

主催者の(社)ラ・ネージュ代表 四方有紀さん 旧正月三が日の二日目、建国記念日当日という二つの慶事のかさなる二月十一日、京阪丹波橋駅西口すぐの京都市呉竹文化センターで伏見再発見の3年に亙るイベントの第一回公演の幕が切って落とされた。午後一時から午後五時まで、途中20分の休憩を挟むだけの長丁場だったが、伏見を舞台にした息を吞むような伝統話芸が披露され、あっという間の4時間となった。 基調講演 「なぜに伏見か?」の伏見城研究会会長 若林正博さん 伏見という土地が、江戸幕府発祥以来、家康の西国統治の要として伏見城が拠点となり、関ケ原以降の三年間は大江戸から今の東京に至る関東平野開発のモデルづくりの地となったという歴史の深層を平明な語り口で解説。のっけから期待に胸膨らませる基調講演であった。 呉竹文化センターのメインホール この広い会場で本来、膝と膝突き合わせて観客と一体感になって演じる話芸をどう披露するのかも見どころであったが、それを実にうまくカバーできるのが呉竹ホールであり、ここを選んだ四方さんの炯眼には驚いた。 ご覧のように話芸を披露するにはおよそ似つかわしくないホールで一挙に観客との隔たりをなくしてしまう工夫は、演者においても憎らしいほどなされていて、それがプロ中のプロを選りすぐった理由であったことも、ただちに理解された。すべてはラ・ネージュにおいて実験済みのことだったのだ。 当日の司会進行には、KBS京都ラジオ、FM大阪や地元伏見のFM845でレギュラー・パーソナリティを務める対馬京子さんを起用したことも身内で固める発表会の弊を踏襲しておらず「いっそセレナーデ」ならぬ、一層心地良く感じた次第である。 神田京子さんの講談「鳥羽伏見の戦いと錦の御旗」 幕間の20分の休憩には、(社)先端イメージング工学研究所井手亜里さんほかによるデジタル技術を駆使して「仁和寺」蔵の幕末維新絵巻を復元、VRとレプリカでみせるホール脇の創造活動室と林サヨコさんのキルト作品による「伏見の風景」を巡って再びホールへ帰ってくると、Ⅱ部の開始を告げるアナウンスに加えて撮影禁止が付言されていたので、Ⅱ部からの盛り上がりの図像はおみせできなくなったのが誠に残念。 一部の画廊や作家作品でもそうだが、デジタル・テクノロジーが世を覆う時代に著作権を持ち出して非営利で善意の図像をとやかくいうことにどれほどの意味があるかは疑問だが、公共施設のセンターの規則なのだろうが<郷に入ればなんとやら>の精神で控えさせていただいた。 しかし、二部の春野恵子さんの浪曲「袈裟と盛遠」は、子供の頃よくラジオから流れていた蜂ぶどう酒提供の<浪曲アワー>の浪花節とは打って変わって、目からウロコの連続であった。さらに度肝をぬかれたのは曲師の一風亭初月(いっぷうていはづき)さんの緩急自在の撥さばきで、たちどころにファンになってしまった。三味線の独奏や合奏は随分聴いてきたが、こんな総アドリブの三絃が今もって息づいていることには正直驚いた。私は中学時代の2年間余り都山流の尺八にのめり込んだことがあったが気鋭の尺八奏者・藤原道山同様、春野恵子と初月さんには心底魅せられてしまった。そしてトリを務めたのはザコバの一番弟子、桂都丸(かつらとまる)改め、桂塩鯛(かつらしおだい)の「三十石夢の通い路」。そろそろ、ずる寝をと決め込んでいた私を寝させてくれない熱演ぶりで、近々復元されるらしい浪速の天満まで乗せてくれる三十石船に乗って一杯やりながら川下りしたい気持ちになった。 この日、私の行く先々で満開の時を迎えている山茶花の紅の花弁が絶え間なく降り注ぐ小路を一気に駆け抜けたようなかけがえのないひとときを賜って、帰りの電車では爆睡できたが、京・浪速・大和のスクランブル交差点である上方文化の粋を集めた伏見の文化を再創造する試み、今後が楽しみである。まずは最初の一歩の大成功おめでとうございます。

2024年02月12日

コメント(0)

-

キシャポッポがウマポクポクに。

思えば去年3月に変ちくりんな病を得て7月までの4ケ月入院リハビリ。7月退院して7ケ月が過ぎた。入院中の最初の4ケ月で左半身麻痺で動かなかったのを何とか動くまでにした。退院後の半年かけて痙縮(けいしゅく)に抗いながら、昔ごく普通にやっていたことの記憶を呼び起こしながら歩行訓練。1月も後半になってからようやく左足だけで歩くことのコツがわかって来た。驚いたことには、これまでの半年間ほぼ毎日歩いてきて、左足で歩いているつもりになっていたが、右足が本人も知られない形でそっと左足をかばって補助してきたことが判明。それでなくても風邪などで一日でも寝ようものなら即すべては元の木阿弥になり振り出しに戻ってしまうので風邪も引かれない。なんとも厄介なことで、これを数百万歩、いや数千万歩繰り返す中で無意識裡に足を振り出すまでにしてしまうのが課題なので普通の人に戻るだけで10年はかかりそうだ。 壊れた汽車ポッポの遊具、木馬に変わって新調されていた。 山茶花垣も今が最盛。溢れんばかりの花をつけている。寒波到来ではじまった今週も花の金曜日、寒さも和らいで足のこわばりも少し良好。3400m逆回りで37分。91,89m/分でてきめん数字がのびる。この一喜一憂だけで終わるのか、わが人生。

2024年02月09日

コメント(0)

-

本はさておき図書館通い

朝から昼過ぎまで図書館で色々と考え事をしてきた。 立ち枯れの赤松が印象的な昼下がりの風景。 すべては「想像力」の問題に帰するのだが、一切を肯定すると同時にその想像力が絶えず発動するためには何が必要か。それをずっと考えてきた。それが「月のしずく」50号からの基礎となる。古くて新しい言葉が何よりも求められる。

2024年02月07日

コメント(0)

-

蝸牛の歩み

今日の歩行訓練。順路3400m 40分。85m/分。 昨日は、左足の力がついてきたと過信して靴下を片足立ちで履こうとしてころんじゃった。その転び方があまりに無防備そのものだったのであきれ返ってしまいました。転び場所が悪かったら骨折するところでした。くわばらくわばら。それで散歩も雨がふっていたことでしたのでやめにして晴耕雨読、いや晴読雨読で『ゲンダーヌ』と『法然の編集力』3度目のノート取りしながらの読破。 すこしずつ松岡正剛の ISIS 編集工学に基づく速読法も身に着いてきたようですが、まだまだ彼の1/10以下のスピード。一千冊千夜かかりそう。 足の方も見るからに足弱のおばあちゃんに申し訳なさそうな顔を向けられながら追い越されました。いつも会う兎さんが思わず笑ってしまうのをこらえて顔を洗うふりをしていました。今にみておれ、うさぎさん。

2024年02月06日

コメント(0)

-

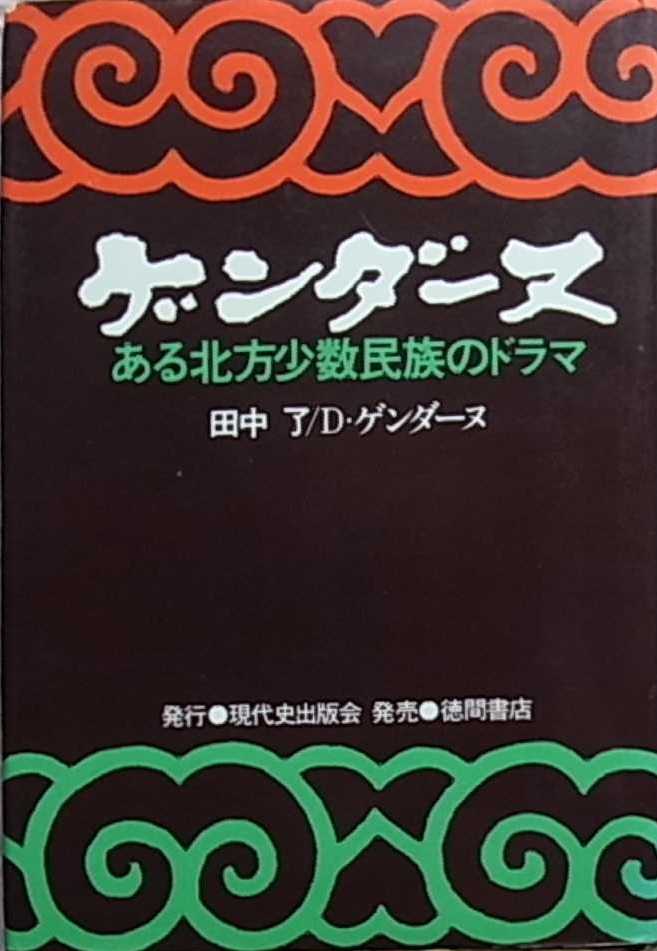

『ゲンダーヌ』ーある北方少数民族のドラマー

1975年樺太特務機関長だった亡き親父が建てた大戦殉難北方異民族慰霊碑は、ウィルタ協会事務局長田中了氏の努力で1978年2月20日刊行された本書執筆の終盤に近く、ダーヘンニェニ・ゲンダーヌ(日本名 北川源太郎)が生存してしかも北海道の網走にいることが分かったことで俄然大きな意味を帯び始めた。 田中了氏とゲンダーヌ氏が神戸に来て慰霊祭碑に参拝されたのは、慰霊碑建立の年の1975年8月5日だったと記憶する。 北川源太郎も田中了氏も親父も、そしてついこの前の戦争の記憶を語り得る人たちも殆どが鬼籍に入ってしまってからは戦後生まれの我々だけで極く少数の仲間と亡き親父の遺志を継いで続けてきた。戦争を知らない私たちがこの慰霊祭を行うことの意味はこの『ゲンダーヌ』に尽くされている。私も折に触れ本書を読み返してきた。今年の昭和の日は、第49年目の慰霊祭になる。 戦争が根絶するはずだった21世紀は、その市民の思いとは真逆に地球上のいたるところ戦火にまみれはじめ、我が国も日米同盟の名のもとにキナ臭い現実が着実に進行してきている。 改めてこの列島の片隅に同胞の慰霊のみならず異民族をも包摂した慰霊碑があることの意味を、悪しき政治主義や惨事便乗型資本主義とは無縁に打ち出していかねばならない。 来年の慰霊祭50年度よりは異民族慰霊に加えて戦争を知らない世代に戦争の悲惨さを訴えかけるものとして生類のいのちのかけがえのなさを訴えかけていく<きのこ塚>の必要性も感じているが、その原点には本書『ゲンダーヌ』と拙著『光るきのこたちの賦』があることをここで再確認しておきたい。語り部の非在による風化を免れるためには、新たな物語が必要で、「月のしずく」でも次50号からはアーティストたちに非戦・厭戦の誓いを新たにする物語の創生を積極的に呼び掛けていきたいと感じている。

2024年02月05日

コメント(0)

-

今年も冬抜きの春

今年も震え上がるほどの寒さ抜きのまま春の兆しが至る処に。 人は環境に見事なくらい適応してしまうので、冬は相も変わらず寒いが、年々その寒さは和らいできている。寒がりの私にはありがたい限りだが・・・。 如月も4日の日曜日。暖かさの中でふとした拍子にこれでいいのかなと思ってしまう。

2024年02月04日

コメント(0)

-

おのころ島の製陶ほかコレクター展

たまたま券をもらって覗いた兵庫陶芸美術館の「令和の新収蔵品展」で、 おのころ島の淡路や芦屋打出にも陶芸窯があった事を知った。上は淡路製陶の「色絵紅葉図花瓶」。 淡陶社の「三彩鉢」 ガラス越しで大分ピンが甘いがゆるせ。同じく淡路珉平社の「黄釉瓢形徳利」。 芦屋打出の「緑釉手桶形茶入れ」(右)と「錆絵象嵌花紋角鉢」2鉢(左・中) ほかにも文明開化期の神戸の絵付「色絵松竹梅文茶器」セット。 同じくコップの部分アップ。 ここは週末でもさほど込み合うことも無く借景が素晴らしくいつ来てもゆっくりできるのでうれしい限りだ。

2024年02月03日

コメント(0)

-

愉快だった参考図書

「月のしずく」50号よりの編集着手まで、まだ10日余りあるが、主要図書のノート取りも終えたので気晴らしにディープステート関連と創価学会関連の書を繙いた。 宝島社の「世界を操る闇の支配者」ベンジャミン・フルフォード、ウマヅラ・ビデオ共著と朝日新書の「創価学会と平和主義」佐藤優著。いずれも面白い内容で一日で読んでしまった。今、話題のディープ・スティトを扱った前書は、ロックフェラ―とロスチャイルドのルーツがハザール王国にあるとするもので、それが現在のウクライナにぴったり重なることから始まる。ロックフェラーははじめは東部エスタプリッシュメントと呼ばれ、今はさしずめ福音派と呼ばれるものと重なるし当たらずとも遠からぬところを突いているものであった。 この書物では陰謀論よりも、むしろウマヅラ・ビデオのグーグルなどのメガ・メディアのマスコミ操作の実際の方に興味深いものがあった。 佐藤優の後書は公明党の集団的自衛権容認から始まり公明党が変質したか否かということから説き始め、新たな池田大作の物語を創出した創価学会の「人間革命」があることによりネオ・ナショナリズムへの歯止めはしっかり機能しているという結論にいたった内容だったように思える。なかなかいい所を突いた書物であり、出版後10年を経ているが彼の真摯な意見が述べられており好著であった。 私はアナーキストではなく国家と言うものを必要悪として認める立場にあるが、「月のしずく」で展開してきたことはこうした国家間の政治、経済状況の渦巻く中でグリーンエコノミーの希望を掲げ、地球滅亡の日まで惨事便乗型資本主義(あらゆる惨事をビジネス・チャンスととらえ技術革新で乗り越えうるという幻想)を持ち続けることが如何に危険かを個々人が徹底自覚することの方に重きを置いてきた。50号からはもっとそれを徹底していく内容にしたいと思っているが、それは政治的、経済的人間以前の個々人の(脱)宗教倫理に訴えるものなのだ。基本的生命権を得るための闘いには政治や経済的な手段が最も有効なのだが、それをマスの力で遂行しなければならない宿命の政治の世界ではどこまで行ってもシーソー・ゲーム(支配層のすげ替え)に終始してしまう。人新世の時代に入って久しい今でも、それに向かうためには我々はまだ一つ前の段階にあるというのが私の思いである。いわば「コモンの自治」(斎藤幸平)を真に実現するためには、もう一皮むいた処から出発すべきというのが戦後復興から高度成長期を経て停滞の時代に入って久しい列島の人と自然をみてきた者としての実感なのだ。そのためには一切を肯定することからはひとりが限りなく自分に甘いことの自覚とそれからの脱却すなわち「ちょっと背伸び」を少しずつ自分に課していくことをおいてない。政治主義からの脱却、経済偏重への諦めからの脱却は純粋個人で始める必要がある。その個々人がそれぞれたった一人で声かけあいながら今ある自分からの変容を如何に促していくかが「月のしずく」50号からの課題となると思っている。わたしも佐藤とは違った意味で新しい物語の創出が鍵だと思っているが、それにはアートの助けが必須である。私がアーティストに重きを置いてきたのはその人間像にもっとも親和的な生き方を貫いているからである。如何にアートの力を結集できるかに賭けようと思っている。

2024年02月02日

コメント(0)

-

睦月最後の日

1月最後の日は、県立美術館で開催されている安井仲治生誕120年の「僕の大切な写真」を観るため家を飛び出したが、久々の雨模様。「こんな日に都心にでるのに美術館はないぜ」と思い直して町の通りを見下ろせるカフェに行き、数時間通りを眺めて過ごした。複雑な気分で始まった1月もかくして終わった。始まったばかりのきさらぎ月の2月、さらに深く書籍の山へ。今日もうれしい事に雨。ここしばらくは晴耕雨読の日々。今日は、官僚生活を全うした「王陽明」の真実を探る読書の旅に出よう。

2024年02月01日

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…

- (2025-11-25 23:57:08)

-

-

-

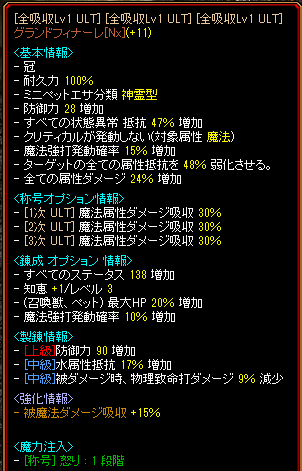

- REDSTONE

- グランドフィナーレ〜♪

- (2025-05-18 20:25:57)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月19日のお出かけ 小ネタ

- (2025-11-25 23:40:05)

-