2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年11月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

『マネーボール(ベネット・ミラー)』

『マネーボール(ベネット・ミラー)』事実に基づいているので、奇跡のようなご都合主義も予定調和もないがアスレチックス20連勝は奇跡的と言える。大袈裟に騒ぎ立てることも、深刻振ることもなく、ジックリと話は進む。アスレチックスの優勝が見えて来た時、抑えの投手を他球団から取る場面はブラッド・ピットとジョナ・ヒルとのやり取りのテンポもよくなかなか面白かった。日本ではできそうもないこういう戦法もあるのだ。全体に破綻なく最後までよく出来ていた。ブラッド・ピットが時々ロバート・レッドフォートに見えたのは目の錯覚だろうか・・・。最後に球場芝の所を歩くブラッド・ピットの俯瞰のシーンにジャズのCD(グレート・ジャズ・トリオの「アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」)のジャケットが頭をよぎった。そしてブラッド・ピットと娘ケリス・ドーシーとの交流がとてもいい。70点で及第。

2011.11.28

コメント(2)

-

再び、訂正。

「爆笑問題のTV」の中で紹介した小林秀雄のCDについて、「そのCDは「小林秀雄講演第四巻 現代思想について」だと思う。」と書きましたが、正しくは「小林秀雄講演第二巻 信ずることと考えること」に収録された、ベルグソンについての講演でした。誠に申し訳なく、謹んでお詫びし訂正いたします。きちんと調べもせずに、記憶のみで書くとこうなります。自戒をこめて・・・。

2011.11.27

コメント(0)

-

訂正です。

その再放送が1月29日(火)午前1時30分からNHK総合TVである。1月29日午前1時30分ということは28日(月)の深夜です。は、間違いです。11月29日が正しいです。済みませんでした。謹んで訂正します。

2011.11.26

コメント(0)

-

爆笑問題のTV

NHK-TV『爆笑学問』11月24日の「“ありえない偶然”はなぜ起こる?」の最後に太田光は小林秀雄がベルグソンについて述べた、或る兵士の婦人(妻)のエピソードを話し出した。これの出典はどの本に書かれたものかは知らないが、ボクの知る範囲では「小林秀雄講演」で語られたことである。そのCDは「小林秀雄講演第四巻 現代思想について」だと思う。でも、驚いた。太田光が小林秀雄の話をするということに・・・。過日亡くなった立川談志が太田光を買っていたのを思い出した。雑学と言うものの醍醐味を見た気がした。談志は太田光の雑学に自分と同じ人種であると感じたのかも知れぬ。そして、この「“ありえない偶然”はなぜ起こる?」で語られた事にも共通なものを感じた。その再放送が1月29日(火)午前1時30分からNHK総合TVである。1月29日午前1時30分ということは28日(月)の深夜です。

2011.11.25

コメント(0)

-

『楽園への道(マリオ・バルガス=リョサ 田村さと子訳)』(承前)

『楽園への道(マリオ・バルガス=リョサ 田村さと子訳)』(承前)フローラとカール・マルクスが初めて会う場面・・・、【アーノルド・ルーゲは実際に、翌週またドイツ人の同士を六人連れてやって来たが(略)カール・マルクスの姿はなかった。(略)けれどもおまえはその少しあとで、変てこな巡り合わせで彼と知り合いになったのだよね。そこはセーヌ左岸の小さな印刷屋で、『労働者の団結』の印刷を引き受けてくれた唯一のところだった。印刷所の古ぼけた足踏み印刷機でページが刷り上るのをおまえが見守っていたところ、髭を伸ばした顔を苛立ちで紅潮させ、かっかしている、汗びっしょりの若い男(カール・マルクス)が、聞くに堪えないフランス語で唾を飛ばしながら文句を言いはじめた。「印刷屋はなぜ自分との約束を守らず、注文してあった雑誌(「独仏年誌」)の印刷を後回しにして『今来たばかりのこのご婦人のちゃらちゃらした文学』などを優先するのか」当然、怒りんぼ夫人は椅子から立ち上がって彼の前に進み出た。「ちゃらちゃらした文学、とおっしゃいましたか、あなた」と、かっかしている男と同じような声でフローラは叫んだ。「覚えておいていただきたいのですが、わたしのは『労働者の団結』という本で、人間の歴史を変えるかもしれないものなのよ。どういう正当性があってあなたは去勢された鶏みたいにキーキー叫びにきてるのよ」怒りちらしていた男はドイツ語で何かぶつぶつつぶやいていたが、しばらくしてわからない表現があると言った。「『キョセイサレタニワトリ』とはどういう意味ですか」「帰って辞書で調べてください。フランス語をもっと磨くことね」と怒りんぼ夫人は笑いながら助言した。】云々・・・。【】『楽園への道』「19怪物都市」よりなかなか興味深いシーンだ。リョサは主人公フローラのことを、ここで「おまえ」「怒りんぼ夫人」と言い換えている。もちろん「フローラ」という表現もある。次に、河野多恵子を引く。【読者の中には、読んだ小説のおもしろさを言うのに、一晩で読んでしまったという言い方をする人が時々ある。しかし、そういう小説は不出来ではないのであろうけれども、小説を読む醍醐味のそれほど豊かな作品ではなさそうである。この世のおもしろさの味わいに満たされて、今夜はここまでと幸福な気持ちで頁を閉じたくなる気持ち――そういう思いをさせてくれるものであってこそ、読む醍醐味の豊かな小説といえるだろう。「小説は楽しむもの、〈生き方の指針〉ではない(河野多恵子)」】中央公論2011年11月号より この河野多恵子の言葉に我が意を得たりと感じた。そうなのだ、物語の面白さでついつい一晩で読むことはあるだろうが、文学(小説も)は文芸であり、そこには物語の面白さ以外に表現の面白さもある。それを味わっていくと、同じところを幾度も読み返してみたくなる。勿論、物語の中に潜んでいる様々な点も読むたびに違う表情をする。河野の言う【小説を読む醍醐味】である。『楽園への道』は、その醍醐味があらゆる場面にある。まさに「小説は楽しむもの」だと思わせてくれる。

2011.11.25

コメント(0)

-

『楽園への道(マリオ・バルガス=リョサ 田村さと子訳)』

『楽園への道(マリオ・バルガス=リョサ 田村さと子訳)』池澤夏樹=個人編集 世界文学全集1-02その1リョサの長編5冊目。約2ヶ月かかる。まあまあのペースト思う。コケ(ポール・ゴギャンはタヒチでそう呼ばれていた)は彫刻を彫るとき、小さい作品にはパルサと呼ばれる木を使っていた。その木を求めてジョテファという少年の樵の案内で、木のある森に行く。そのときの事がこのゴーギャンの物語の象徴的出来事だと思う。【夜が明けるとすぐ食料を肩に結わえ、腰布ひとつの姿で二人は出発した。(中略)少年はポールの二、三メートル先をリズミカルに腰を振りながら、どんどん進んで行った。その姿は敵を探してうっそうとした密林に入っていった太古の戦士、狩人が敵の首を刎ねて、残忍な彼らの神に捧げるために肩から下げて帰途につくイメージを髣髴とさせた。コケの血は騒ぎ、睾丸と男根が熱くなり、狂おしい気持ちになった。だが――ポール、ポール――、それはその堂々とした肉体に襲いかかって自分のものにしたいといういつもの欲望とちがって、むしろ彼に身を任せ、男が女を所有するように自分が所有されたいというものだった。(中略)「ここで道は終わりだ」少年が水に入ったので、ポールは従った。冷たい水の感触がとても気持ちよかった。(中略)「すごく冷たいね」と言いながら少年はポールに近づいてきて、身を寄せた。青碧色の空間、鳥のさえずりもなく、聞こえるのは岩に当たるせせらぎの音だけで、静寂と安らかさ、開放感が、ここはまさしく地上の楽園にちがいないとポールに思わせた。またもやペニスが硬くなり、かつてないほどの欲望に気が遠くなりそうだった。身を任せ、なすがままにされたい。樵夫によって女のように愛され、乱暴に扱われたい。ポールは恥ずかしい気持ちを克服しながら、背を向けたままジテファに近づき、頭を若者の胸にもたせかけた。あざける様子もなく明るく笑いながら、少年は彼の肩に両腕を回して、自分の身体にぴったりと引き寄せた。身体がうまく収まり一つのなったのを感じた。ポールは眩暈に襲われ、目を閉じた。少年の固くなったペニスが背中にこすりつけられるのを感じた。(中略)ジョテファの片手が水の中で彼の性器を探っているのを感じた。愛撫されているのを感じるとすぐに小さな声を上げてシャセイしてしまった。その少しあと、ジョテファも彼の背後で同じようにシャセイした。】【】はリョサの小説の引用 この場面は、池澤夏樹の月報でゴーギャン自身が『ノアノア』に、【「わたしは罪の予感のようなもの、未知への欲望、悪の目覚めを感じた。そして、常に強く保護者であらねばならない男性の役割から来る、重い背中を支える疲労を感じた、一瞬でも愛し従う弱い存在になりたいという欲望を」「要するに若い男であった。彼の無邪気な目は、澄んだ水の流れに似ていた。突然わたしの心に静穏が戻った」】とある。【ゴーギャン自身はもともと同性愛の傾向はないと自覚していたのだが。】と池澤は『ノアノア』を引きながら述べている。『ノアノア』のこの部分がリョサの小説では、引用のように書かれた。【】は池澤夏樹の月報の引用。その中の「」はゴーギャン『ノアノア』の池澤の孫引きである。今回は本書の半分を占める画家ポール・ゴーギャンから引いた。ゴーギャンの同性愛=両性具有についてもいずれ触れておきたいが、次は、半分を占めるゴーギャンの祖母「スカートをはいた扇動者」トリスタン・フローラについて書く予定。楽園への道マリオ・バルガス=リョサ 田村さと子訳池澤夏樹=個人編集 世界文学全集1-022008年1月10日 初版印刷2008年1月30日 初版発行河出書房新社注=シャセイは本来漢字。検閲でカナにしました。悪しからず、ご了承ください。文学の表現まで規制するとは、腹立たしい限り。

2011.11.23

コメント(0)

-

土屋隆夫逝去94歳

土屋隆夫逝去94歳日本推理小説界の重鎮(とボクは思う)。角川文庫に入っているものは全部読んでいる。その後は『妻に捧げる犯罪』『盲目の烏』『不安な産声』『聖悪女』『人形が死んだ夜』を読んだ。本当か否かは知らないが、土屋隆夫は誘拐の完全犯罪を考えた。それを小説し真似されるといけないので書けないと言う話。そんな逸話が残っている。僕が読んだ角川文庫版は、今はないと思う。かなり前に読んだので覚えていないが『不安な産声』『危険な童話』『影の告発』『赤の組曲』の小説と評論『推理小説作法』などどれもこれも面白かった。中日新聞の死亡欄は16行であった。いかにも小さい。

2011.11.16

コメント(0)

-

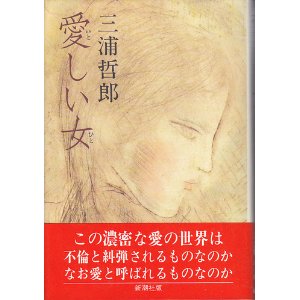

『愛しい女(三浦哲郎)』

『愛しい女(三浦哲郎)』これが今年11冊目の三浦哲郎。家族旅行先の渓谷のつり橋で身動きが取れなくなった女性留美を助けた清里。某雑誌社の編集者。助けられた女性はその清里の同僚と渓谷に来ていた。スタイリストの卵留美はやがてその雑誌社にスタイリストとして仕事を始める。清里と留美は親しくなり、清里は留美のマンションに通うように・・・。そのうちに留美は結婚を求めるが・・・。それは叶わぬことであった。スタイリストの勉強を兼ね留美はフランスへ。そこで知り合った男性と結婚するために再び留美はフランスに・・・。そんな話。ミステリ的展開もあり結構読ませる。が、『白夜を旅する人々』や『短編集モザイク』に比較すれば緩慢であり俗っぽさのみで私には物足りない。だが、小説家三浦哲郎は巧い。愛しい女三浦哲郎昭和57年2月25日 発行昭和57年7月5日 三刷新潮文庫 草135-5http://www.shinchosha.co.jp/book/865254/

2011.11.11

コメント(0)

-

『極道めし(前田哲)』

『極道めし(前田哲)』笑いあり涙ありの人情噺。新作落語として高座に掛けられてもよい話。原作は漫画コミック。余りにコミックの映画化が多いのでそれが嫌になる。原作については何も知らない。作者は勿論、絵のタッチすら知らない。話の中心は監獄内の或る房で毎年行われているお節料理争奪戦、それがタイトルの由来。房内の各々が今までに食べた一番美味かった飯の話をし、生唾を飲み込んだその聞き手の数を競う遊び。勝者は他の者のお節料理から一品ずつ頂くと云うもの。それぞれの美味いものを話すグルメ加減がいい。特に珍しいものや高級な食材が出てこないこと、今流行りのB級グルメらしいものも出てこない、それには好感が持てた。キャベツの千切りの上にラーメンを載せたもの、味噌と蜂蜜に酒を混ぜ合わせたすき焼きのタレは美味そうで、こちらが生唾を飲む羽目に。囚人たちの美味いものの話には、その背景が同時に語られる。そこに可笑しいが悲しい話も付いて来る。そんなわけで落語の人情噺を思わせる。ラスト、街はクリスマス。出所した主人公が幼馴染の恋人を訪ねるその顛末に『シェルブールの雨傘』を思い出した。この映画には型破りなものになるだけの基盤が物語として持っているが出来は比較的穏やか。真面目。『下妻物語(中島哲也)2004』のような展開もあったのだが。個人的にはこういう場合ハチャメチャが好みなので、惜しい。もう一つ好みで云えば、贔屓の木下ほうかを使ったのだから、その辺りも狂気の木下ほうかが見られたらと、思う。

2011.11.10

コメント(2)

-

『アクシデント/意外(ソイ・チェン)』

『アクシデント/意外(ソイ・チェン)』ジョニー・トーのプロデュース、ところどころジョニー・トーらしい画面がある。期待のジョニー・トー。う~ん、細部・ディテールは、やっぱりジョニー・トー流石上手い。ビンビン来ます。例えば「青い風船と信号機の赤」綺麗です。撒水栓の水とその赤、日蝕とその時事故にあう女の赤い服。赤が結構多い。雨のざぁざぁと降るシーン、この暗さがいい。夜の街の暗さもいいなぁ~ここら辺りは我が鈴木清順を彷彿とさせる・・・。だが、今回もそうだったが『マッド探偵』同様にデッサンやアイデアを試しているのではないかという感じが拭えない。今回の偶然に見せかけた殺人。ピタゴラスイッチを見ている様だ。このアイデアを使った本編を考えているのではないか。さて、映画は、殺人の仕掛けを考えている主人公なので、なにもかもがそう思えてしまう「自分が狙われているのではないか」と言うワーカーホリック(?)○○症候群的存在も素材としては面白い。しかし、一本の映画の主題には幾分無理がある。『マッド探偵』の多重人格も同様だ。故に、ジョニー・トー。いずれこれらをモチーフにしたサスペンスを作ってくれると期待している。

2011.11.08

コメント(0)

-

『ザ・ウォード/監禁病棟(ジョン・カーペンター)』

『ザ・ウォード/監禁病棟(ジョン・カーペンター)』少しでも、この映画の中身に触れると内容が分かってしまう。放火をしたことで、病院で拘束された患者。何故、放火をしたのか?最初の場面から何が何だか分からぬままに映画に付き合わされ、そのまま最後まで。途中でどうけりをつけるのか見る側が不安になる。そこはジョン・カーペンターただでは済まない。わざわざ遠くの映画館まで行って正解。愛知県では名古屋の駅前、その他ボクの行き易いところでは上映されない。敢えて申せばB級の一級品。

2011.11.03

コメント(0)

-

北杜夫のこと

北杜夫のこと去る10月24日北杜夫が84歳で亡くなった。以下、Wikipediaのリストを自分が読んだところまで。? 幽霊―或る幼年と青春の物語 中央公論社、1960? どくとるマンボウ航海記(船医としての経験をユーモラスに描いた随筆)中央公論社、1960? 夜と霧の隅で 新潮社、1960? 羽蟻のいる丘 文藝春秋新社? 遥かな国遠い国 新潮社、1961? あくびノオト 新潮社、1961? どくとるマンボウ昆虫記(少年時代からの昆虫趣味をベースにした随筆)中央公論社、1961? 南太平洋ひるね旅 新潮社、1962? 船乗りクプクプの冒険 集英社、1962? どくとるマンボウ小辞典 中央公論社、1963? 楡家の人びと(斎藤家の歴史に取材した長編小説)新潮社、1964? 牧神の午後 冬樹社、1965? 高みの見物 新潮社、1965? どくとるマンボウ途中下車 中央公論社? 天井裏の子供たち 新潮社、1966? 白きたおやかな峰(筆者が1966年にカラコルム山脈のディラン峰に医師として随行した体験に取材した小説)新潮社(純文学書き下ろし特別作品)1966? マンボウおもちゃ箱 新潮社、1967? 怪盗ジバコ 文藝春秋、1967? 奇病連盟 朝日新聞社、1967? どくとるマンボウ青春記(旧制松本高等学校学生時代の随筆)中央公論社、1968? 黄色い船 新潮社、1968? さびしい王様 新潮社、1969? 星のない街路 中央公論社、1969? 少年 中央公論社、1970? 酔いどれ船 新潮社、1972? さびしい乞食 新潮社、1974? 木精―或る青年期と追想の物語 新潮社、1975以上を見ると、1975年(昭和50年)で終わっている。ボクの北杜夫はそこまでだった。が、近年『楡家のひとびと』を読み直した。というかきちんと読んだ。初めの北杜夫は『高みの見物』で、そのユウモアに惹かれて北杜夫を読み始め、『幽霊―或る幼年と青春の物語』で北杜夫の真摯さに触れた。同時に『楡家の人びと』が出て話題になっていた。母がその単行本を買ってきたが、ボクにはすこし難しく暫くは放ったままでにしていた。父の本棚には『どくとるマンボウ航海記』があった。もう一つの思い出は朝日新聞の新聞小説『奇病連盟』で、毎日切り抜いて読んだ。? 青年茂吉(1991)・壮年茂吉(1993)・茂吉彷徨(1996)・茂吉晩年(1998)(4部作)岩波書店、のち岩波現代文庫は、未だ読んでいないが、北杜夫はこの茂吉四部作を読みたいと思う。が、思うのみである。

2011.11.03

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 海外ドラマ、だいすっき!

- 『THE NEXT PRINCE』※サブCPの話しか…

- (2025-11-25 22:57:25)

-

-

-

- 華より美しい男~イ・ジュンギ~

- 10月の準彼ンダー&台北公演の画像続…

- (2024-10-01 14:52:47)

-