2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

『リトル・ミス・サンシャイン(ジョナサン・デイトン ヴァレリー・ファリス)』

『リトル・ミス・サンシャイン(ジョナサン・デイトン ヴァレリー・ファリス)』は、子どものミスコンである。地方大会で繰り上げ優勝した少女一家が、本選に向うまでのロードムービーであるが、これが一筋縄にはいかない濃厚な物語。父母とその父(少女からは祖父)と少女の兄と、母の弟の6人が、おんぼろワゴンで1000キロ以上走る。ロードムービーとしては、さほどの新鮮味はない。家族の再生の物語ということも普通だ。だが、最後のコンテストのシーンは息を呑む。それは、見てのお楽しみ。さて、ミスコンはやはり残酷だ。出ているほうは懸命だが、見ている側は、やはりどう考えても、野次馬だ。昔のローマと同じだ。それほどに、このリトル・ミス・サンシャインもおぞましい。普通に頑張る子がおぞましいし、その親たちがおぞましい。自分こそまともであると、思っている人々(自分も例外ではない)の奇妙さ、不自然さ、おぞましさ、様々な異状。気づいている人は少ない。この映画の肝心なのはその部分だ。普通の人が、おぞましいと思われるようなことにこそ、人の真心がある。そういうことを見事に描いている。秀作だ。

2007.01.29

コメント(4)

-

『サラバンド(イングマル・ベルイマン)』

『サラバンド(イングマル・ベルイマン)』を見ました。ベルイマンでなければ、見ませんでした。嘗ての、ベルイマンの作品から比べれば、見る影もない、と言うと言いすぎでしょうか?親子の確執、夫婦の様々な想い。血肉を分けた親子の方が確執があり、その確執は濃厚なのでしょう。そして、思ったこと。人が他の人を知っている、とは・・・。何を以って、知っているというのでしょうか?それを、考えさせられました。答えは、まだ出ていません。

2007.01.28

コメント(0)

-

『ラストワンマイル(楡周平)』

『再生巨流』に続いて、『ラストワンマイル(楡周平)』を読んだ。こちらも、物流会社を舞台にした経済小説。それに、こちらも、新しいビジネスを基本に物語が展開する。中の新しいビジネスそのものが、もし実現できれば世の中の一部は変わると思われる。『再生巨流』は佐川急便、『ラストワンマイル』はヤマト運輸がモデルだ。そして、『ラストワンマイル』は文化放送・フジテレビとライブドアの戦いそして、郵政民営化もモデルとして使われている。騙されたと思って・・・、お薦めです。タイトルの、「ラストワンマイル」を握っているものが、最後には勝つ、と言う話。少し抜書き。「梅干を例にとって説明しましょうか。サイトでは、梅は紀州の南高梅。それを昆布と共に漬け込み云々と講釈をたれていますけど、梅干なんて、本来は昆布と漬け込む文化なんてなかったんです。何しろ、究極の保存食ですからね。味をまろやかにするために昆布と一緒にした、あるいは健康のために塩を減らした。(中略)でも、その代償として保存は利かなくなり、今じゃ賞味期限を過ぎるとカビが生えてしまう有様だ。しかも、カビの発生を遅らせるために、合成保存料まで用いている。これって、おかしな話だと思いませんか。体にいいと信じているものが、実はそれを口にすると薬品を摂取することに繋がるなんて」 ラストワンマイル楡周平新潮社2006年10月25日 発行

2007.01.27

コメント(0)

-

来月2月のCATVの番組表が来た。

注目は「アバウト・シュミット」「イン・ザ・ベッドルーム」「ウォルター少年と、夏の日」「恋に落ちたシェイクスピア」「ミラーズ・クロッング」「やさしい嘘」「夜明け前」「恋愛小説家」以上がム-ビー・プラス。「悪名」「あさき夢みし」「about loveアバウトラブ/関於愛」「荒木又右ヱ門 決闘鍵屋の辻」「刺青」「女の勲章」「外科室」「県庁の星」「近頃なぜかチャールストン」「妻は告白する」「トカレフ」「どついたるねん」「王手」「スキージャンプ・ペアRoad to TORINO 2006[劇場版]」以上が日本映画専門チャンネル。「おとし穴」「砂の女」「ホゼー・トーレス」「いけばな」「散歩する霊柩車」「脱獄者」「非行少女」「レディ・ジョーカー」以上がチャンネルNECO。来月も忙しい。

2007.01.25

コメント(3)

-

『鯉浄土(村田喜代子)』

『鯉浄土(村田喜代子)』は「からだ」「庭の鶯」「薔薇体操」「力姫」「科学の犬」「残害」「鯉浄土」「二十五年の妹」「惨惨たる身体」の9編からなる短編集。発表は「からだ」が新潮の、他はすべて「群像」で、期間は2003年3月から2006年10月までの3年半の間に書かれたもの。著者の年齢は58歳から61歳までということになる。どれもが、不気味で怖ろしい。「からだ」は、ある、アメリカの青年が自分を生んだ母親を捜し求めるエピソードがある。その母親が、人間の標本になっているという話。ホラーでもSFでもない、文学が持つ不気味さがある。その他、例外なく不思議な世界が描かれている。不思議とか不気味とかを感じるのだが、実は人間世界は普通に不気味で不思議だ。わざわざ、怖ろしいことを書かなくても日常をうまく掬い上げることで、それらが立ち上がってくる。この、『鯉浄土(村田喜代子)』はそういうことが、詰まっている。田村喜代子には、『蕨野行』という、姥捨山の話もある。これも、人の世の業、不思議で不気味。そういえば、黒澤明の『八月の狂詩曲』の原作は村田喜代子の『鍋の中』だったと、思い出した。鯉浄土村田喜代子装幀:菊地信義装画:奥山民江講談社 2006年10月30日 第一刷発行

2007.01.23

コメント(0)

-

『六ヶ所村ラプソディー(鎌仲ひとみ)』

青森県の六ヶ所村に2004年、原発で使った燃料からプルトニウムを取り出す再処理工場が完成した。それに反対し続ける、農家の人々を取材したドキュメンタリー。嘗ては豊かな漁港であった泊。漁港を調査する時の反対運動は激しかったという。漁師が中心だった。その時の先鋒だった彼は今も反対の姿勢を崩さない。だが、時がたち、その運動は風化してきた。しかし、今、反対をしている人たちは諦めることなく反対をしている。注目すべきは、その中心が女性であることだ。勿論男性もその運動をしているのだろうが、この映画『六ヶ所村ラプソディー(鎌仲ひとみ)』は、女性が中心だ。監督も女性だ。このような、地味なドキュメンタリーを地方都市で見ることは可也困難だ。名古屋ですら、今回を見逃したら、何時見られることであろうか?小さな新聞記事でこの上映を知り、駆けつけた次第だ。さて、、文明の発展は、本当に人を幸せにするのであろうか?ある時期まではそれが、幸せに繋がったことは確かだ。しかし、その頂点はとっくに過ぎ、新しい技術や、文明はいまや下り坂を滑っているのではなかろうか?こういう映画を見ると改めて思い知らされる。不便でもいいではないか、人の命が守れるのであれば・・・。不便と言っても、車もあれば、携帯電話もあれば、テレビもある。音楽だって手軽に持ち運べる。旨いのもも結構ある。これ以上何が要るのだ。自分以外に儲けている人間。旨い汁を吸っているのではないかとの、嫉妬。自分にもそれを回して欲しいと言う思い。様々な人の様々な思いが、混在し今の日本は(世界は)動いている。いい加減に停まってみたらどうだろう。そこで、ゆっくりと色々考えればいいではないかと、感じている。六ヶ所村ラプソディ鎌仲ひとみ16mmカラー・スタンダード119分2006年

2007.01.20

コメント(2)

-

『バイブを買いに(夏石鈴子)』

『バイブを買いに』は、夏石鈴子のデビュー作品集。「バイブを買いに」「やっとお別れ」「ばかおんな・ばかおとこ」「心から」「ママ」「虫の女」「白い花、そして赤い実」「おはようを言うために」の8編からなる。全てが男女の話。作者が女性だからだろう、女性の視点から書かれている。なかでも「おちんちん」ということばが縦横無尽に飛び交う。それが、女と男の世界の喜怒哀楽を醸し出している。不思議な感覚。そこがいい。「心から」の男女の会話。それぞれの友人の結婚式での受付の担当をする。それがこの二人の縁。「何読んいでるの?」「これは、山田風太郎。知ってる?」「知ってるけど、読んだことはない」「読み終わったら貸しましょうか。面白いですよ」「うん。ありがとう。じゃあ、わたしが今読んでいる森茉莉を今度貸してあげる」と言う、ドトールでの会話。山田風太郎と森茉莉とは・・・、中々だ。次は、「ママ」から。焼かれたパパの骨は緑青のように、ほんの少し青かった。わたしはその色を見た時、昔見た映画、『ツィゴイネルワイゼン』のワンシーンを思い出した。血を吐かないように我慢した弟の骨が、うっすらと赤かったんです。そう芸者が、ぽつんと言う場面を。ここでも、『ツィゴイネルワイゼン』が、何故だか嬉しい。「虫の女」女が堕胎のために産科にいく。そこでのこと。受付で、先に十七万円を払い、女優の伊佐山ひろ子によく似た看護婦さんが二階の部屋に案内してくれた。伊佐山ひろ子なんだと、ここでも感激。「おはようを言うために」は、腐れ縁の二人。ついに男がすってんてんになり女の所に転がり込んでくる。そして、女は再び妊娠する。男五十歳、女三十五歳。この二人は「虫の女」の二人でもある。男が言う「お前は強いね」女が言う「わたしね、いろんなことちゃんとやれると思う?平気だと思う?」「なんだお前は、こわいのか」「そうだよ」「お前はおかしな奴だね。がんばったり、心配したり」このやり取りに男と女の世界がぎゅっとつまっているように思う。上手い作家だ。夏石鈴子は、『新解さんの読み方』を鈴木マキコ名で出しています。今は、『新解さんの読み方』も『新解さんリターンズ』も夏石鈴子名で角川文庫にあります。この『バイブを買いに』も角川文庫です。そして、この人は、映画監督荒戸源次郎夫人です。 バイブを買いに夏石鈴子装丁:大橋歩リトルモア1998年11月20日初版第一刷発行

2007.01.17

コメント(1)

-

『太陽(アレキサンドル・ソクーロフ)』

やっと見られました。これは、噂に違わぬ傑作です。風景が素晴らしい。モノトーンに近いおさえた色調と、幻想的な雰囲気の東京の町、二重橋を通る車、そういう一々が見事に美しい。廃墟の東京が美しいわけは無いと思うのだが、それが綺麗と感じさせる詩情がある。音楽もよい。ロストロ・ポーヴィッチのチェロ、バッハの無伴奏チェロ組曲第五番だそうだが、見事にこの映画に合っている。神ではなく、人間である昭和天皇、しかも天皇と言う身分ではなく、一人の家庭人としての、常識的な判断をする人としての天皇。ラストの皇后の表情こそ、駄目な亭主を仕方ないねと見る目、桃井かおりは凄かった。平日の夜、年配の客が多かった。相変わらず、若者は居ない。

2007.01.15

コメント(3)

-

『沸騰時代の肖像(石黒健治)』&『デジタルカメラテで撮る海野和男昆虫写真』

2冊の写真集です。図書館で借りました。『沸騰時代の肖像』は予約したものです。『沸騰時代の肖像』は1960年代の加賀まりこ(表紙)や吉永小百合、藤純子、荒木一郎、寺山修司など、の肖像写真です。私の60年代はまさに10代です。こういうものを眺めているだけで、懐かしさと、当時の自分の思春期のことどもが思い出されます。沸騰時代の肖像PORTRAITS OF THE60s' 石黒健治文遊社2006年11月30日 初版第一刷発行●映画に出会ったのもその当時です。昨年受検した映画検定の結果が昨日届きました。およそ、40年間見てきた映画と自分との関係を考えて、腕試しと思い、受検しました。6月には2級と3級に合格し、1級を受けたのです。おかげさまで、合格しました。これで、堂々と、映画が大好きですと、言えます。『デジタルカメラテで撮る海野和男昆虫写真』は、デジカメでもこういう風に昆虫を撮ることができる、という解説も付いている本。美しい、そして再びここでも懐かしい(とくに糸トンボなど)昆虫を見ることが出来ました。デジタルカメラテで撮る海野和男昆虫写真海野和男ソフトバンククリエイティブ2006年8月3日 初版第一刷発行

2007.01.14

コメント(6)

-

『ルソーの見た夢 ルソーに見る夢(愛知県美術館)』

『ルソーの見た夢 ルソーに見る夢』を見た。ルソーは素朴派とよばれていると初めて知る。同じ素朴派で、ルイ・ヴィヴァンという人の絵も展示してあった。ルソーと比べれば、技術も他も稚拙だが、面白い絵であった。人が、まるでレゴの人のようで、ほほえましい。確かに、素朴派とは言いえて妙である。そのほかに、横尾忠則のルソーの絵を戯画化したものや、有元利夫など、日本の画家も展示してあった。それらもよかった。そして、今回一番の驚きと収穫は、真島直子「地ごく楽」であった。収蔵作品展と同じ流れで見ることが出来る。この鉛筆画は凄い、としか言えない。見るべし。真島直子「地ごく楽」パンフレット

2007.01.13

コメント(0)

-

『ドキュメンタリーの修辞学(佐藤真)』

佐藤真は『阿賀に生きる』の監督である。この映画は見た。申し訳ないが、余り記憶に無い。この『ドキュメンタリーの修辞学』は佐藤真が雑誌や業界紙に書いたものを編集した本。ドキュメンタリーはほとんど見ることが出来ない映画のジャンルだから、見るには見る側の努力が要る。キネマ旬報でも毎年文化映画のベスト10が選ばれるが、そのほとんどは、何時何処で公開されたか、分からない。だが、名古屋に限って言えば、上映は何らかでされているものが多い。でも、知らないうちに過ぎていくことが殆どだ。にも拘らず、佐藤は最近は劇場で公開される作品が増えたと言っている。だから、ボクもそれなりにドキュメンタリーを見ている。決してマイケル・ムーアの『ボーリング・フォー・コロンバイン』や『華氏911』あるいは、『皇帝ペンギン』や『WATARIDORI』だけが、ドキュメンタリーではないことを、こういう本をきっかけに多くの人に知ってほしいと、思う。そういう映画のジャンルのことを読むと、見られないこと、見ていないことでのフラストレーションが溜まる。以前『ドキュメンタリーは嘘をつく』を読んだ時もそうであったが、今回もその例にもれない。さて、この本での佐藤真の主張の一つに[第一作が素材の生の力だけで押し切ってしまったとしたら、第二作目では当然生の素材の力だけでは通用しないので高度な戦略、戦術が要求される・・・]特に、今ではデジタルビデオカメラで誰でも映画(ビデオ)が作れる時代だから、プロとしての映画作家になるとしたら、第二作以降が重要だということだ。もう一つこの中に収録されている「ある年の監督協会新人賞舞台裏」が、興味深い。選考委員は黒木和雄、降旗康男、福岡芳穂、林海象、佐藤真、中田秀夫の6人、それぞれが、新人監督とその作品について忌憚無く話しあい、賞が決まるまでの実録。こういう場面を読めるのは嬉しい。ドキュメンタリー映画と言う劇映画の作家よりも決して恵まれない映画作家の文章だが、恨みやつらみが無く、それぞれの作家や作品への視点に気負いも、衒いもなく、好感が持てる。ドキュメンタリーの修辞学佐藤真みすず書房2006年11月22日発行

2007.01.12

コメント(0)

-

『愛妻日記(重松清)』

重松清は初めてだ。これは、6篇からなる連作短編集。「ホワイトルーム」「童心」「愛妻日記」「煙が目にしみる」「饗宴」「ソースの小壜」の6篇です。当初は、直木三十六名義で発表された。全て夫婦の情愛を描いたもの。それも、全て男(夫)の側からの視点で描かれている。ややもすれば、官能小説になるところだが、ぎりぎり普通の小説に止まっている。官能小説を蔑んでいる訳ではない、念のため。だから、面白いのだ。図書館で普通に重松清のところに置いてある。中身は、可なり激しい。そういう本だ。しかも、どうやら絶版らしい。ネットで調べると、発売当初1,600円が、3,000円近くする。一箇所だけ抜書きをする。[結婚記念日や誕生日やクリスマスに妻にプレゼントを贈るときは、いつもリクエストを訊いていました。妻の期待や希望にそったものを贈ることがいちばんだと思っていたのです。でも、今日は違う。妻が想像すらしていなかったものを贈らなければいけない。想像力の及ぶ範囲の外へ、妻を連れていってあげなければ、欲しいものを与えるのは簡単です。そうではなくて、妻が欲しくなかったものを、でも心のずっと奥では欲しがっていたものを、プレゼントする。それが夫の愛です。わたしは妻への愛の深さを試されています。愛妻家の誇りにかけて、わたしは妻にとびっきりのものを贈らなければならないのです。](「愛妻日記」より)そして、この「愛妻日記」の書き出しはこうです[忘年会のビンゴゲームで手錠が当たったのでした。]まあ、こういう感じで6篇とも書かれている。とても、面白かった。愛妻日記重松清講談社2003年12月18日 第一刷発行これが、映画になったのだが、残念ながら見逃した。

2007.01.11

コメント(0)

-

『のだめカンタービレ1~16(二ノ宮知子)』

今出ている分だけですが、ようやく『のだめカンタービレ』1巻から16巻まで読み終えました。読み終えるには、ほぼ2週間余り。第一巻は2002年1月11日発行、第十六巻は2006年10月13日発行。それぞれの第一刷の発行日です。その間、4年と9ヶ月(57ヶ月)です。平均、3.56ヶ月に1巻(1冊)の割合。約4ヶ月待たなくては次が読めないわけです。と言うことは、第十七巻は、2007年の2月位と言うことです。ご存知のように、TVはこの原作の第九巻までです。そこまででも十分に面白いのですが、9巻までを国内篇とすれば、その後はパリ篇とでも名づければよいのでしょうか、とてもスリリングで面白い。音楽がある意味で、主役の位置を占めていることは、本では音は伝えられないところが、TV(それは、TV化されて初めて分かることでしょうが)と比べれば不利です。しかし、この漫画は、TV化される前から人気があったのも事実であり、音がなくても十分に面白いということの証明でもあります。そして、私も、10巻以降、音のない世界でも全く不自然さもなく、不便さもなく、楽しむ事が出来ました。むしろ、音が無い分、想像力が増幅されたかもしれません。そして、出てくる音楽作品を聴きたくなることも、この漫画の力ではないかと、改めて感じています。第十七巻が楽しみです。

2007.01.09

コメント(8)

-

『朝日のあたる家(角川春樹)』思潮社

早速、読み終えました。彼、春樹は自分の作品を俳句ではなく、一行詩と読んでいます。今の、「盆栽俳句」(この『朝日のあたる家』のあとがきに出てくる春樹のことば)と同じように俳句と呼ばれたくないのでしょう。この中から、気に入ったものを書き抜きます。珈琲に湯を足し三寒四温かな春雨や遠くなりゆくものばかり菜の花やとなりの町に灯がともるたましひの宿りし雛も流さるる永き日やかためにたきし昼の飯人間の部品も売られ花ぐもり男にも乳首がふたつ夕ざくら花時雨杉の時雨となりにけり薫風や豆腐一丁買ひに出る不揃ひの皿を重ねて花の昼椅子ひとつ置きて落花の中にあり永き日や橋より橋を見てをりぬ夜はひとりはうれん草を茹でてをり永き日の靴にたまつてゐる旅愁おぼろ夜の枕に妻の耳ふたつ人の妻おぼろの中に帰しけり卯波立つ少女が陰(ほと)を洗ひけり茗荷汁いまだ過去とはならぬ過去父と子と春の星座の中にあり春愁や家族ゐる日の淋しさよゆく春やきのふの人がまた通る清潔な五月の朝や修司死す(鈴木真砂女)水打つて銀座の路地を浄土とす麦藁帽少女は両手ひろげをり以上24句を抜書きしました。春樹は獄に入ってから、良くなったと、思いますが、好きではありません。あとがきから引用。今、広島県の尾道大学で教鞭を執っているが、二十歳前後の若者とあって、大半は恋の句。それも無季である。稀に有季定型の一行詩に出会うと、正直ほっとするし、改めて季語の魅力を再認識させられる。しかし、一方で季語に手足を搦(から)めとられた俳句的俳句である半径50センチの「盆栽俳句」には、なんの魅力もない。この、春樹の説には賛成だ。だから、すきでもない春樹を読む気にもなる。朝日のあたる家角川春樹思潮社2006年10月1日発行

2007.01.08

コメント(2)

-

図書館で借りた本

雪の朝です。今年初めての図書館です。これだけ借りてきましたが、どれだけ読めるか・・・?こういう風に借りてくるのは、違反かもしれません。順不同で紹介します。1、ザボンの花 庄野潤三 みすず書房 2006/12/4発行(予約した本)これは、みすず書房の「おとなの本棚」の中のものです。このシリーズは、興味深いものが多いです。2、ドキュメンタリーの修辞学 佐藤真 みすず書房 2006/11/22発行(予約した本)佐藤真は『阿賀に生きる』など、ドキュメンタリー映画の作家です。『阿賀に生きる』だけしか見ていません。3、愛妻日記 重松清 講談社 2003/12/18発行この、短編集が映画になった。でも、見逃した。重松は初めてだ。4、朝日のあたる家 角川春樹 思潮社 2006/10/1発行角川春樹は嫌いな人だ。だが、彼の俳句(一行詩と角川は自分の作品を、そう呼ぶ)はいい。今の俳人と言われる人の中で、角川に比肩する人はそうはいまいと、思う。5、初雁 長谷川櫂句集 花神社 2006/9/20発行 長谷川も好きではない。この人は、現俳壇では押しもされもせぬ地位を築いた、1954年生まれの中堅実力派だ。しかし、角川と比べると・・・?4、5と、好きでない人の俳句を読むのかと問われると、困ります。6、春画 別冊太陽 江戸の絵師四十八人 2006/11/16発行これは、とても面白い本です。真面目に読む価値ありです。7、BESLAN 菱田雄介 新風舎 2006/8/24発行2004年9月1日から3日まで、ロシアの北オセチア共和国の町・ベスランの第一中学校を、チェチェン共和国独立派を中心とする武装勢力が占拠した事件。(本書から引用)その事件の跡の記録写真。8、子どもだってきちんとした服 ニューヨークの子ども服 尾形裕司 文化出版局 2006/11/19発行型紙の入った、お裁縫の本。写真がとても素敵です。大人顔負けの子どもたちの服。子どものときから、きちんとした服を着せて、社会と自分との係わりを認識させるのも、情操教育の一つでしょうか?と言うわけで、以上の8冊を借りてきました。2週間の期限ですから、限界はありますが、さっと見るだけでも何とかしたいと、思っています。雪の写真。

2007.01.07

コメント(6)

-

『麦の穂をゆらす風(ケン・ローチ)』

『麦の穂をゆらす風』は、【アイルランドの伝統歌(アイリッシュ・トラッド)の名曲『The wind that shakes the barley』から、そのタイトルを得ている。この曲は、アイリッシュ・トラッドの中で、イギリス支配への抵抗を歌う「レベル・ソング(rebel song)」の代表的な曲で、詩人ロバート・ドワイヤー・ジョイス (1830-1883) の詞に、アイルランド独立を掲げていた青年アイルランド党のメンバーが曲をつけ、機関紙“The Nation” に発表した。】――公式サイトからの引用――大英帝国の支配下から自由であろうとするアイルランドとアイルランドを支配下に治めたい、イングランドとの戦いと、妥協までを描いた作品。最後まで大英帝国との和平を受け入れない独立派はついに和平受け入れ側と戦わざるを得なくなる。遂に、同胞を殺しあうまでになる。そこまでの悲劇をケン・ローチは重厚な演出で見るものを引っ張ってゆく。同胞を殺す=越えてはいけない、一線を越える。我々は、ケン・ローチに、その不条理を突きつけられる。戦争の原因は様々だろう。領土の問題、宗教の問題、人種の問題、資源の問題など、戦う理由はいくらでも見つかる。しかし、この『麦の穂をゆらす風』は、それらの理由を超えて、人間の業以外何ものでもないのではないか。人を戦いに導く、人を超えた存在=国家、に振り回されていく人間達。振り回されていると分っていても、どうすることもできないのもまた人間である。だから、同胞を殺すことから逃れられない。その、矛盾だらけの不条理こそがここにある。かつての『大地と自由』にも同じことが描かれていたと思う。翻って、『硫黄島からの手紙』である。ここにも、逃れられない戦争があった。遂に勝てないとあきらめた日本兵達は自決の道を選ぶ。見ている側から言わせれば、生きて逃げればよいのに・・・、と思う。しかし、あの場にもし自分がいたら・・・、逃げるだろうか?自信はない。『麦の穂をゆらす風』も『硫黄島からの手紙』も、戦争がいかに愚かであるかを見せてくれた。独立と自由のための戦いだからといって、同胞を殺すまでの戦いは、論外だ。もう一度考えてみよう。日本が戦争に巻き込まれないようにするには、どうすればよいかを・・・!!

2007.01.06

コメント(2)

-

『硫黄島からの手紙(クリント・イーストウッド)2006』

いつから、ビジネスに勝ち負け、勝ち組負け組みという区別を大ぴらにつけるようになったのは?昭和時代にそれは、あっただろうか?ひょっとしたら平成になってからかもしれない。まあそれはどちらでもよい。昔はそういう言い方はビジネス、ひいては人生に持ち込まれる価値ではなかった。『硫黄島からの手紙』で、捕虜の米兵の手紙を読む場面。米国人も日本人も心は同じだとしみじみとするシーン、だがそれは一瞬、戦闘が始まる。その時、自分が感じたのは、今の自分の置かれている状況と余り違わないな、ということ。しんみりと、しみじみと人の心を忖度する時間など、ビジネスシーンにはこれっぽっちもありはしない。そういう時代なのだと、今は。さて、『硫黄島からの手紙』である。よくできている。日本人が撮ったと言っても過言ではない。アイリス・ヤマシタの脚本やポール・ハギスとのストーリー作りがその成功の裏にあると思う。国旗掲揚についてのミスなどが指摘されているが、それはそれ程の瑕ではないほどの良いできだ。栗林中将が英雄視されて関連の本などが出版されている。何となく、西郷を助けた形になり、人道主義者的に描かれているいが、彼は、忠実な軍人であり、命令に従ったまでだ。しかし、人間としては、立派に生きた人だということは伝わってくる。無駄に死ぬことはないという、栗林の思いもすべて、この戦いに勝つためのベクトルである。先に見た、『父親たちの星条旗』より、数段上だと思った。実は、『父親たちの星条旗』を見終えたとき、『硫黄島からの手紙』は見なくてよいと思ったが、2006年の映画を語るには、欠かせないと思い見た。見てよかったと、今は思っている。さて、これは日本語がほとんどだから、アカデミー賞の対象外なのか?

2007.01.04

コメント(2)

-

「のだめ」の原作

TVの『のだめカンタービレ』が終わりました。今、原作を読んでいます。第6巻の途中です。中の、ギャグで笑うことができません。娘は笑って読んでいます。TVのギャグは笑えたのですが・・・。年のせいかもと、少々がっかりです。

2007.01.02

コメント(0)

-

初詣で。

初詣では、いつもの猿投神社でした。例年よりも、人出が多いと感じました。此処は、鎌の絵馬を奉納するようです。

2007.01.01

コメント(6)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 映画作品紹介(楽天エンタメナビ)

- 【映画】 ニンジャバットマン対ヤク…

- (2025-11-18 17:00:07)

-

-

-

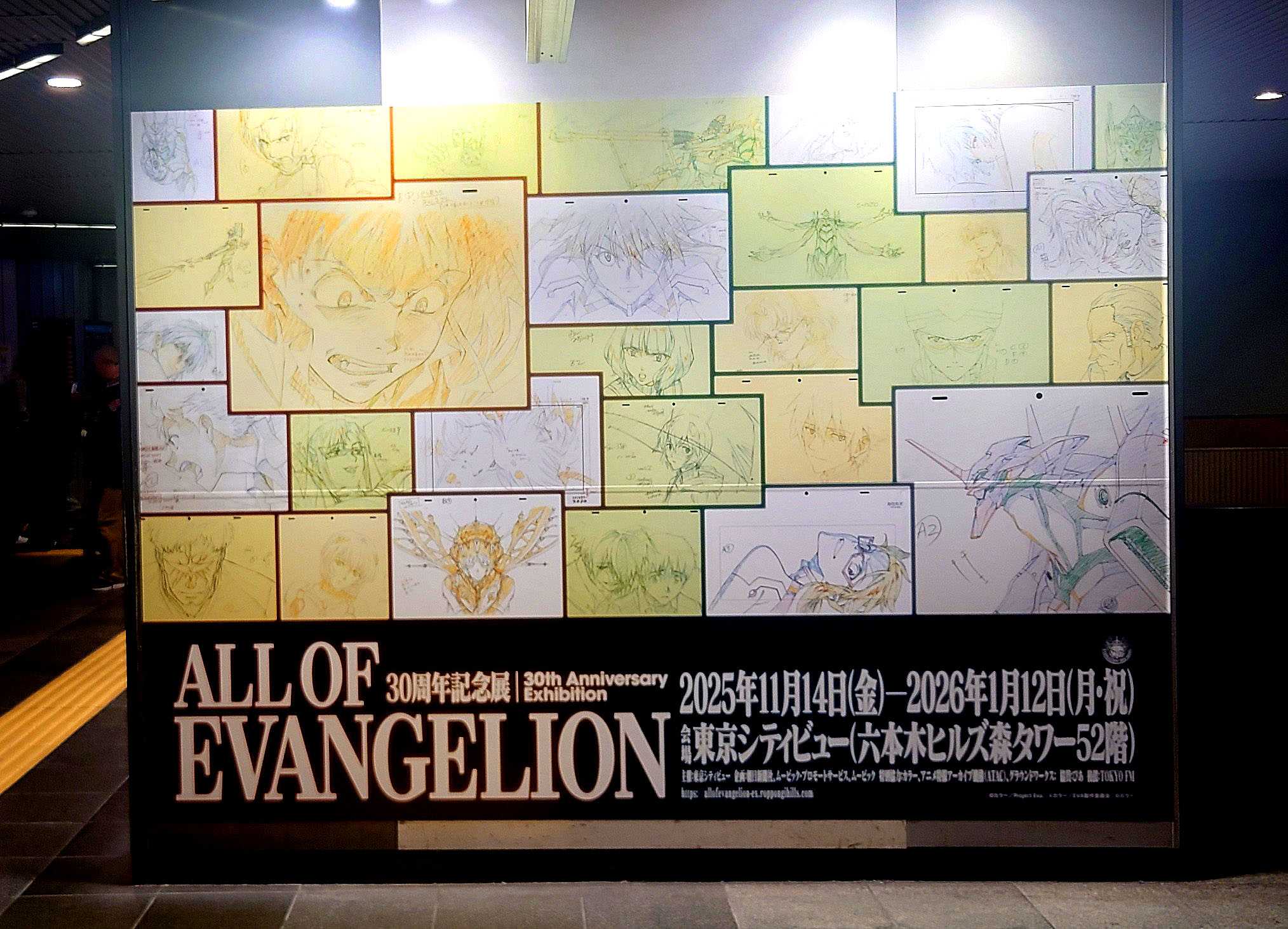

- アニメあれこれ

- 駅大型広告『30周年記念展「ALL OF E…

- (2025-11-24 23:00:04)

-