2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年01月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

ベスト10の季節 その3

映画芸術のベスト10です。この雑誌は、日本映画のベスト10とワースト10が恒例の行事です。1位 サッド ヴァケーション2位 それでも僕はやっていない3位 天然コケッコー4位 魂萌え!5位 松ケ根乱射事件6位 叫 さけび7位 しゃべれどもしゃべれども8位 サイドカーに犬9位 国道20号線10位 ジャーマン+雨11位 パッチギ!LOVE&PEACE Worst1位 大日本人2位 俺は、君のためにこそ死にいく3位 監督・ばんざい!

2008.01.30

コメント(4)

-

『藤沢周平珠玉選2 市井小説集 神隠し』

『藤沢周平珠玉選2 市井小説集 神隠し』は、短編集の1冊。市井小説だから、町人の話。「拐し」「昔の仲間」「疫病神」「告白」「三年目」「鬼」「桃の木の下で」「小鶴」「暗い渦」「夜の雷雨」「神隠し」 の11編。 「告白」「鬼」「桃の木の下で」「暗い渦」が印象に残る。「暗い渦」の一節を引く、おゆうは美人で、小さいながら内証のいい小間物屋の娘だったのだ。の、内証のいい、とは、暮らし向きのいい、という意味。辞書によると、内証」とは、内心の悟り内にもっている考え内々にすること内々の様子奥向き妻または妾身うち暮らし向き遊女屋で、主人の居間あるいは帳場他人の妻の尊敬語と、可也沢山あるのだと、勉強になる。 藤沢周平珠玉選2 市井小説集 神隠し青樹社1993年9月10日 初版発行

2008.01.28

コメント(2)

-

到来物です。

到来物です。こういう、到来物は、とてもうれしい。早速、戴きました。 箱と中身です。 可也、大きい。

2008.01.27

コメント(0)

-

ベスト10の季節(その2)

「映画秘宝」の2007年ベスト10です。1位 アポカリプト2位 パンズ・ラビリンス3位 デス・プルーフ in グラインドハウス4位 300〈スリー・ハンドレッド〉5位 ブラックブック6位 ボーン・アルティメイタム7位 グウラインドハウス USAヴァージョン8位 Hot Fuzz9位 トランスフォーマー10位 ロッキー・ザ・ファイナル11位 ゾディアック 以上です。 2007年のベスト10総評はいずれ・・・。

2008.01.26

コメント(2)

-

ベスト10の季節

2007年公開映画のベスト10。映画雑誌の役割のひとつです。SCREENのベスト10を紹介します。ご存知のように、「SCREEN」は外国映画の雑誌ですから、そのベスト10は外国映画です。1位 クィーン2位ドリーム・ガールズ3位善き人のためのソナタ4位ボーン・アルティメイタム5位今宵、フィッツジェラルド劇場で5位長江哀歌7位ヘアスプレー8位バベル9位パンズ・ラビリンス10位ディパーレッド11位グッド・シェパード以上です。他の雑誌との比較をすると興味深い。

2008.01.25

コメント(0)

-

『少女には向かない職業(桜庭一樹)』

今回の直木賞作家、桜庭一樹の『少女には向かない職業』。少し、期待して読んだ。だが、期待しすぎたようだ。出来は、平凡。この程度なら珍しくはないし、よく似た話は昔からある。そんな風に斬って捨てても、と思うが、なんだか気になる。まあ、読んで損はないかな?です。 でも、直木賞受賞作には触手が動く。 ミステリ・フロンティ19少女には向かない職業桜庭一樹東京創元社2005年9月30日 初版

2008.01.23

コメント(2)

-

図書館で借りた本

左から『はじめての文学 小川洋子』『少女には向かない職業(桜庭一樹)』『選挙トトカルチョ(佐野洋)』『マンガ日本の古典6 和泉式部日記(いがらしゆみこ)』『男が変わる帽子術(出石尚三)』『藤沢周平珠玉選2 市井小説集 神隠し』上の2冊は写真・イラストを主にしたヴィジュアル本。『THE STATE OF THE WORLD ロイター写真集 揺れ動く世界』『「知」のビジュアル百貨 カウボーイ事典(デッド・H・マードック)』 『はじめての文学 小川洋子』は、写真に青いシール「は」があります。これは児童書籍に分類されている本ということ。このシリーズは、ダブル村上、宮部みゆき、川上弘美、吉本ばなな、宮本輝など全部で12冊。中学生から高校生が手に取ってくれれば・・・、いいのだが。中学時代の読書体験が、後々の読書に大きな影響を及ぼすことは自分を振り返ると、そう思う。 『少女には向かない職業(桜庭一樹)』は、直木賞受賞を記念して。『女には向かない職業』というP・D・ジェームスの傑作・名作があるので、それに似せたタイトルか?受賞作もいずれ読もうと思っている。 『選挙トトカルチョ(佐野洋)』この人のものは以前(10年以上前)にほとんど読んだ。推理小説の正統の基本を書き続けている人だと思う。 『マンガ日本の古典6 和泉式部日記(いがらしゆみこ)』。最近和泉式部日記が気になって。きっかけは、大岡信の折々の歌総索引にあった解説。 『男が変わる帽子術(出石尚三)』。これは、かつて自分が買ってもらった本。いずれ手許に置きたい本。又、読んでみようと借りた。 『藤沢周平珠玉選2 市井小説集 神隠し』。藤沢周平は続けて読みたいので、借りる。 ヴィジュアルの2冊は、ぱらぱらと見て、少しでも読めれば・・・、OK.以上が、今日借りてきた本ですが、読破できるかな?

2008.01.20

コメント(3)

-

『綺想迷画大全』の続き。

一昨日書き落とした事です。『綺想迷画大全』の「23章西方へ飛ぶこうもり」にある、中国人は、こうもりが大好きです。いや、正確に言えば、「蝙蝠」という漢字が大好き、とくに「蝠」の字は「福」と発音が同じですから、春節にはいまでも「蝠」の字を書いた赤い紙を、逆さに貼って(こうもりですから)発財(ファーツァイ)を祈願します。 ずーっと、不思議に思っていた、さかさまの「蝠=福」の訳が分かりました。別に調べようとしたわけではなく、こういう風に疑問が解けることも時々ありますね。

2008.01.19

コメント(0)

-

『ペルセポリス(マルジャン・サトラピ / ヴァンサン・パロノー)』

『ペルセポリス(マルジャン・サトラピ / ヴァンサン・パロノー)』は、あまりマスコミで取り上げられておらず、ひっそりと公開されているという印象です。話は変わりますが、今中日新聞で毎週木曜日の夕刊に、映画紹介のぺーじがあります。その、1月10日に、かの映画評論家森卓也氏が「ペルセポリス」を取り上げていました。私の好きな映画評論家の一人である森氏は、自身が評価しない作品は取り上げないのですね(これは、私の思いですが)。そして、その、森さんが取り上げたのですから、見たくなります。なお、この欄にとりあげられるまで、「ペルセポリス」を知りませんでした。ふがいないことです。 さて、『ペルセポリス』です。「ペルセポリス」とはギリシャ語で、「都市」という意味。イランの現代を背景に、主人公(マルジャン)のイランの少女の子供時代から青年時代までの話。というより、イスラム革命が起き、王政時代より、より市民は不自由になり、そしてイラクとの戦争へ・・・、という中で、普通の家族はどう生きているかを描いている。第二次世界大戦時の日本の家庭を描いても同じように描かれていることがあるが、それと同様に思う。古今、洋の東西を問わず、人は同じように感じ同じように考え生きているということだ。ただ、自分が生まれた国や時代によって、様々な生き方をしてきたということなのだが、人の根本は変わらないと、言うことを改めて考えることが出来る。マルジャンの祖母の言葉「いつも公明正大を忘れずに・・・」が、心に残る。そして、オルリー空港のシーンが心に沁みる。

2008.01.18

コメント(0)

-

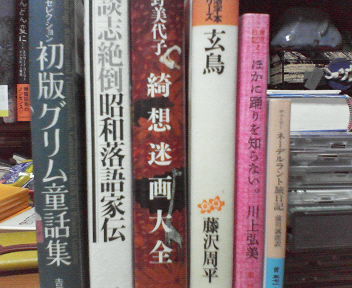

『綺想迷画大全(中野美代子)』

先日(1月6日)、少し取り上げた本です。映画に触れたところがあるので、そこを紹介します。 「7章 写字生のいたずら」のショ-ン・コネリー主演の映画『薔薇の名前』(1986)でも、写字室はしばしば重要な場所として登場し、十四世紀の面影を忠実に再現しているらしく思われました。p61 「25章 角のない犀」のフェリーニの『そして船は行く』(1982)、くだんの犀は、どうやらあの「オランダ犀」(一部は「リスボン犀」)に似ているみたいです。p200 「30章 画家(ペインター)か製図家(ドラフツマン)か?」のここで思い出すのは、ピーター・グリナウェイ監督の映画『英国式庭園殺人事件』(1982)です。原題は『画家の契約(The Draughtsman's Contract』ですが、このDraughtsman(いまならふつうDraftsman)を「画家」と訳してよいかどうか?「製図家」とか「製図工」、「デッサン画家」という意味もありますが、すくなくともPainter(画家)ではありません。p241 ここを、見るだけでも、博覧強記的興奮を堪能しました。この前に読んだ、川本三郎の『映画を見れば分かること2』にも言えることです。綺想迷画大全中野美代子飛鳥新社2007年11月23日 第1刷発行

2008.01.17

コメント(0)

-

『朱蒙〔チュモン〕』と『ホジュン』

昨年から、韓国の歴史ドラマがマイ・ブームです。毎週水曜日がその日。『朱蒙〔チュモン〕』と『ホジュン』がそれです。ついつい続きが見たくなる、そういうドラマ。

2008.01.16

コメント(2)

-

『その名にちなんで(ミーラ・ナイール)』

『その名にちなんで』を見ました。原作はジュンパ・ラヒリ。インドの人。彼女は『停電の夜に』という短編集が素晴らしく、これが長編第一作。原作は3年ほど前でしたか、途中までしか読めていませんが、これもよいです。 映画は、原作に近いのでしょうか?なんでもないことの積み重ねが、人生なのだと。良い映画です。

2008.01.15

コメント(0)

-

『ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記(ジョン・タートルトーブ) 』

『ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記(ジョン・タートルトーブ) 』見る。久々にこういうハリウッド映画を見る。インディ・ジョーンズの換骨奪胎である。でも、これがシリーズ2作目。黄金伝説は何処にもいつの時代にもあるのだろう。007も「ローマの休日」も出てくるサービスは満点。そこがディズニーか。 ヘレン・ミレンが出てきたので、びっくり。他にも、前作からのハーヴェイ・カイテルやジョン・ボイト、エド・ハリスなど役者が中々良い。

2008.01.14

コメント(2)

-

『やわらかい手(IRINA PALM)サム・ガルバルスキ』

『やわらかい手』いかにも、イギリスらしい映画。難病に罹った孫の手術のためにお金を作るおばあちゃんが、主人公がマリアンヌ・フェイスフル(水野美紀に似ている)の扮するマギー。もう年をとっているし、特別な資格も昔取った杵柄も無い、普通の家庭の主婦がどうやったらお金を稼げるか?この映画は、そのアイディアが奇抜だが、さもありなん、である。お金を作るために、マギーは借金を頼んだり、職業斡旋所にも行ったりする、だがすべて断られ途方にくれる。そのとき「接客業募集」の張り紙を見かけ、勇気を出して、面接を受けるが、その仕事は所謂風俗であり、自分には出来ないと断る。 しかし、家族のためにお金が要る。マギーは面接で言われたお金の多さに気持ちが変わり、仕事を始める。 マギーの手は男たちにとってまさに神の手。その手は、イリーナの掌(IRINA PALM)と名づけられ、列を作って男たちが並ぶ。しかし、孫の手術費用をためるには時間が無い。仕方なく、マギーは店のオーナーに前借をする。大金を持ってきた母に不信を感じた息子にその仕事がばれる。と同時に、近所の奥様連中にも知られることに。 遂マギーの存在はついには神々しいものを感じさせるところまで表現されている。ラストシーンも大人の味で素晴らしい。 これを見ている途中から『ヴェラ・ドレイク(マイク・リー)2004』と重ね合わせていた。

2008.01.13

コメント(2)

-

寒い日

今年初めて、実家に行った。すでに両親は死んでおり、弟が一人実家にいる。仏壇にお線香を上げ、昼ごはんを一緒に食べ、弟が好きなJAZZの話。先日故人となったオスカー・ピーターソンの録画をみる。 帰りに、通っていた小学校の隣の観音様に参拝。おみくじ、元日と同じ19番。19番に縁があるのだろうか?その観音様の三重塔(重要文化財)

2008.01.12

コメント(0)

-

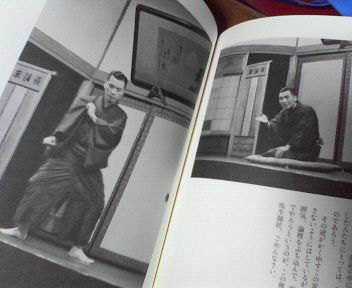

『談志絶倒昭和落語家伝(立川談志 写真田島謹之助)』

『談志絶倒昭和落語家伝(立川談志 写真田島謹之助)』です。取り上げてある落語家、26人。全部故人。生にしろ、TVにしろ聞いたことがあるのは、内9人。落語は好きだが、それほどマニアではない。この中で、好きなのは十代目金原亭馬生。でも、せいぜいが「たがや」程度だから、底が知れている。この人はもっと聞きたいと、思う。写真が素晴らしい。そのほとんどが、噺家が50歳代の半ばから後半。ちょうど今の自分位。それも、興味を深くした。この人が、十代目金原亭馬生。池波志乃の父親。昭和29年3月29日撮影。馬生26歳。談志絶倒昭和落語家伝立川談志 写真:田島謹之助大和書房2007年9月30日 第一刷発行2007年10月20日 第二刷発行

2008.01.11

コメント(2)

-

『男の着こなし(チャールズ・ヒックス 穂積和夫訳)』

草思社が会社再生法申請の記事。ミリオンセラーなどを出していた出版社だから、この記事に驚く。この本、『男の着こなし(チャールズ・ヒックス 穂積和夫訳)』はお洒落を教えてくれた本。今は、雑誌にしろ、本にしろ沢山男のお洒落についての情報が溢れている。 しかし、この本が出た当時1979年(昭和54年)はメンズ・クラブや男子専科などの雑誌はあるものの、今のように、一般的ではなかったと思う。この本は、着る前に:まず、自分の体型を知ることに始まり、素材の話、服のタイプの話、ワードローブについて知っておきたいことの3partsに分けて書かれている。最後には、服を買う:ショッピングの実際という部分で、買い物のアドヴァイスをしている。たとえば、この本のフォーマル・ウエアの所になぜ礼服か 買うか、借りるかと、問題提起をしている。そういうところが、私には役に立った。雑誌とは違い、広告を取らない単行本の強みである。表紙をみても、この着こなし、今でも十分通用すると思う。男の着こなし 何を選び、どう着るか―実践的服装学チャールズ・ヒックス穂積和夫訳草思社1979年1月5日 第1刷発行1979年2月5日 第4刷発行

2008.01.10

コメント(0)

-

『玄鳥(藤沢周平)』

例によって藤沢周平です。「玄鳥」「三月の鮠」「闇討ち」「鷦鷯(みそさざい)」「浦島」の五編を納めた短編集。いかにも藤沢節で、下級武士の話。それぞれに面白い。「玄鳥」から引くと、終わったのは、長い間心の重荷だった父の遺言を兵六に伝えたということだけではなかった。父がいて兄の森之助がいて、妹がいて、屋敷にはしじゅう父の兵法の弟子が出入りし、門の軒にはつばめが巣をつくり、曾根兵六が水たまりを飛びそこねて袴を泥だらけにした。終わったのはそういうものだった。そのころの末次家の屋敷を照らしていた日の光、吹きすぎる風の匂い、そういうものであった。 主人公、路の夫はツバメの巣を壊せというような格式ばった人だ。兵六は路の父親の剣の弟子。最後の最後にその父は兵六に奥伝を伝えなかった。それは、兵六の粗忽さによるものであった。しかし、その兵六が討っ手に追われる羽目になり、路は最後の奥伝を口頭で兵六に伝える。その後の文章が引用したところだ。これも、以前読んだことがある、大活字本である。ほんの価値を重さでは云々できないが、この本は585gある。文庫にすれば、160gくらいだろう。3倍以上の重さだ。それを鞄に入れて持って歩く。それだけでも大変なのだろうか?玄鳥藤沢周平埼玉福祉会2000年4月20日発行(限定部数500部)底本 文春文庫「玄鳥」

2008.01.09

コメント(0)

-

『東京日記2 ほかに踊りを知らない。(川上弘美 門馬則雄)』

前回の『東京日記 卵一個分のお祝い。』から3年。2004年3月から2007年2月までの日記。飄々としたところがとても面白い。あいかわらず、中の五分の四くらいは、うそみたいですがほんとうのことです。と、あとがきにある。書き方が上手いので、本当のことがうそのように見えるのだろう。自分でも、こんな日記を書きたいものだと思うが、不可能。 2004年6月は「シュール」というタイトル。下北沢に映画を見に行く。で始まる、3日分の日記。下北沢に映画を見に行く。白黒の若尾文子の出る映画である。下北沢に映画を見に行く。白黒の森繁久彌の出る映画である。下北沢に映画を見に行く。白黒の小沢昭一の出る映画である。と、同じ調子である。そのようなリフレインで書かれる部分が結構ある。そのリズムがいい。再度、映画の日記に戻る。映画について触れている部分があるが、それがどんな題名なのかは分からない。そこが、この日記の上手いところだ。 やや褒めすぎたが、満足の一冊。色文字が引用部分。東京日記2 ほかに踊りを知らない。川上弘美 絵・門馬則雄平凡社2007年11月20日 初版第一冊発行

2008.01.08

コメント(0)

-

『海鳴り(下)藤沢周平』

『海鳴り』の下巻、昨年末から今年にかけての最初の本。初老の男新兵衛とその新兵衛よりはやや年若い人妻おこうとの物語。当時で言えば二人とも死罪の関係。命がけの関係である。それも、誰にも知られてはならない関係。それでも、二人は命がけの関係に走っていく。分別のある大人なのに・・・。 ここで、思い直す。人間は、いつまでたっても分別なんて、悟りなんて決してないのだと。だから、年寄りの自殺も多い。年取った夫婦が片方を殺めたりする。そういう世の中だというのではない。いつの世にもあることだと思わざるをえない。 この『海鳴り』は、確かに美しい。恋愛の極致を描いていると言える。だが、その底に流れるものは、人間の哀しさであり、人が人を思う優しさである。そのように作者は思おうともしているようだ。 本来人は、人を妬み、すきあらば陥れ、わが身可愛さのためには何をするか分からない存在。そういうのが人だと、作者は絶望的に分かっている。それを教えられる。 だが、だが、人に対しての希望も持たせてくれる。そういう作品である。人情物語の佳作だ。海鳴り(下)藤沢周平文春文庫1987年10月10日 第1刷2001年3月15日 第20刷

2008.01.07

コメント(2)

-

今年最初の図書館

図書館で借りた本6冊です。左から二冊目の『昭和落語家伝』と三冊目の『綺想迷画大全』は、リクエストをして購入していただきました。あとは、適当に選んだものです。 (日記の追記)『綺想迷画大全』について、少々。この本は、偶然本屋で見かけました。ぱらぱらと、立ち読み(立ち見)して、面白そう・・・。でも結構高価、3619円+税。しかも、嵩張るし、蔵書には出来ないし、ならば我が町日進市の蔵書にしよう、というわけで図書館に注文。そして、この度小生の手許に、という具合。著者中野美代子氏は、『西遊記』の訳者として名前だけ知っていました。本書の前口上(まえがき)を引用します。本書の初出は、クインテッセンス社刊の『歯医者さんの待合室』という雑誌に、2004年1月号から2006年12月号まで連載したものです。出版社の名前の、そういう雑誌もまるで知りませんでした。しかし、この本とめぐり合うことは出来ました。 引用を続けます、私は中国の文学や文化史を生業(なりわい)としており、小説『西遊記』の訳者でもありますが、いつのころからか、中国を日本からではなく、できるだけ「西方」からながめようという癖(へき)を身につけました。そんな癖は、日本のアカデミックな中国学(シノロジー)において受け容れられるはずも、まして歓迎されるはずもありませんが、本人にとっては快楽のひとつとなっております。本書における気ままな放浪は、この種の癖ないし快楽を素朴に語っている点において、たのしいものであったと告白しておきましょう。まだ、ぱらぱらとしか見ていませんが、ただただ、快楽とはいえ、博覧強記の著者であることは良くわかります。これは、昨年読んだ松岡正剛氏にも通ずるものだと思います。これから読むのが大いに楽しみです。

2008.01.06

コメント(0)

-

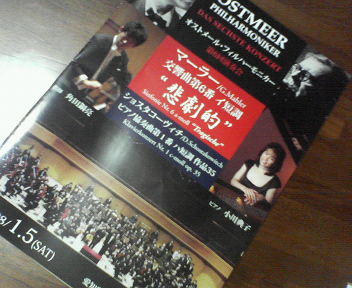

オストメール・フィルハーモニカー第6回演奏会

オストメール・フィルハーモニカー第6回演奏会に行きました。プログラムは、ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲第一番 ハ短調 作品35マーラー 交響曲第六番 イ短調「悲劇的」ピアノ:小川典子指揮:角田鋼亮ショスターコヴィチははじめて聞きましたが、なかなか面白いと思いました。ピアノ協奏曲ですが、ぴあんおん他にも、トランペットが、一人頑張るのです。マーラーはとにかく長い。打楽器の動きが面白かった。小川典子はアンコールに「ラプソディ・イン・ブルー」を演奏。驚きは、アマチュアのオーケストラであるにもかかわらず、会場(愛知県芸術劇場コンサートホール)は満席。時々は、こういう場所に行くのも悪くはありませんね。オストメール・フィルハーモニカー第6回演奏会ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲第一番 ハ短調 作品35マーラー 交響曲第六番 イ短調「悲劇的」ピアノ:小川典子指揮:角田鋼亮愛知県芸術劇場コンサートホール

2008.01.05

コメント(2)

-

正月休み、あと2日。

今年の新年の休みは、曜日の関係で9連休になりました。でも、早くもあと2日です。毎年のことですから、驚くには足りませんが、何もしないうちに、終わりそうです。ひとつ、トピックス。『西部戦線異状なし』という古典的映画があります。名作です。そのリメーク?1979年版をCSで、少しだけ見ました。今月はあと2回放送されます。アーネスト・ボーグナインやドナルド・プレザンスが出ています。見ごたえのある映画でした。初めから、きちんと見たいと思いました。

2008.01.04

コメント(0)

-

『海鳴り(上)藤沢周平』

裏のカバーに、はじめて白髪を見つけたのは、いくつのときだったろう。骨身をけずり、果てにむかえた四十の坂。残された日々は、ただ老いて朽ちてゆくばかりなのか。云々・・・。とある。主人公紙商・小野屋新兵衛は、四十六歳。同業の突き上げに疲れた新兵衛は、めまいを覚え途上でうずくまる。そのとき、「どうした、じいさん」不意に頭の上で若若しい声がした。じいさんと呼ばれるようにもなった、新兵衛である。四十六歳は、今の歳ではおよそ57~8歳。自分も同じ歳である。じいさんと呼ばれる新兵衛も、心ときめく瞬間があった。再度、カバーから、やがて、薄幸の人妻丸子屋のおかみおこうに、果せぬ想いをよせていく。そういう、危うい歳でもあるのか?下巻に行くのが楽しみである。題名の「海鳴り」とは、新兵衛は海に眼をやったのだが、思わず声を出すところだった。沖の空は、頭上よりも一層暗く、遠く海とまじわるあたりはほとんど夜の色をしていた。音はそこから聞こえて来た。寸時の休みもなく、こうこうと海が鳴っていた。重重しく威嚇するような、遠い海の声だった。という、新兵衛がまだ新助と呼ばれていた、修行時代の経験による。新兵衛の小野屋の不安がその遠い海鳴りに似ているところからの題名であろう。太字・色字が引用です。海鳴り(上)藤沢周平文春文庫1987年10月10日 第1刷2007年4月15日 第31刷

2008.01.03

コメント(0)

-

TVドラマ「朱蒙」を録画しています。

今、BSフジで放送中の「朱蒙」を12/31~1/3まで集中的に再放送しています。1~35話までです。それを、録画しながら、ところどころ見ています。やはり、面白く、後へ後へと見たくなります。

2008.01.02

コメント(0)

-

雪の舞うお正月。初詣。

珍しく、雪の舞うお正月。初詣に行きました。おみくじは、吉でした。 とにかく、寒い寒い・・・。日進市白山神社

2008.01.01

コメント(8)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- 華より美しい男~イ・ジュンギ~

- 10月の準彼ンダー&台北公演の画像続…

- (2024-10-01 14:52:47)

-

-

-

- TVで観た映画

- 夫の策略で浮気相手と妻が疑心暗鬼に…

- (2025-11-18 07:25:11)

-