全925件 (925件中 1-50件目)

-

体力、気力の紅葉狩り 前編

三連休初日の「いい夫婦の日」、ケンちゃん夫婦に誘われて紅葉狩りに出かけました。強力な晴れ夫婦の前に私たち雨夫婦の神通力?も吹き飛び、絶好のお出かけ日和。混み始める前にと思って、早朝6時に出発。車は出してもらいました。当初、愛知県足助町の紅葉名所「香嵐渓」に向かう予定でしたが、ドライバーのケンちゃんが分岐を通り過ぎてしまい、引き返すか、別のところへ行くか、ああでもないこうでもないと言いあっているうちに、引き返すタイミングを失い、やむなく行先変更。新たな目的地は、同じ愛知県新城市の「鳳来寺山」山頂駐車場に8時半頃到着。ガラガラだったのでちょっと不安でしたが、とにかく出発しました。まず向かったのは、同じ山中にある「鳳来山東照宮」徳川三代将軍家光が建立を命じ、四代家綱のときに落成しました。日光、久能山と並んで三大東照宮と言われています。 東照宮からそう離れていないところに「鳳来寺」があります。鳳来寺は1300年ほど前、利修という人物が開山したとされています。この利修なる人物は、仙人とされ、赤鬼青鬼を従え、鳳凰に乗って空を飛び、309歳まで生きたというスーパーマンだったと伝えられています(笑)当時の文武天皇が重い病気になった際、加持祈祷により治癒させ、天皇はそのお礼としてこの地に伽藍を建立したと言われています。祈祷を行うため鳳凰に乗って奈良の都までやってきたことから、天皇はこの伽藍に「鳳来寺」の名を授けたそうです。これが「鳳来寺」の始まりとされています。荒唐無稽な作り話と笑うのは簡単ですが、こんな面白い伝説を聞くと何やらお参りしていると不思議な気持ちになってきます。真言宗のお寺で、本尊は利修が彫ったとされる薬師如来。徳川家康の生母が、ここで身ごもったとされることから、家光により厚く庇護されたと伝わっています。実は、山頂駐車場からの道は裏参道で、ふもとから長い石段を昇ってお参りするのが本来の参道です。山上の紅葉はもう終わっているのか、あまりぱっとしないこともあって、石段をふもとまで下りてみることにしました。この軽い決断が苦行になってしまうことを、まだこの時点では想像していませんでした。鳳来寺本堂からふもとの石段の登り始めまで1425段、時間にして30~40分ほどの道のり、山伏や仙人の修行場のような山中をひたすら降りていきます。すれ違う人は皆、登山装備にクマ鈴携行、それに対し私らは軽い観光客のいでたちです。 下りはそれほど体力は消耗しませんが、一段踏み出すたびにひざがガクガクになるような負担感があります。踏み外さないようそろそろと降りていきます。途中には、芭蕉の句碑や石仏もありましたが、それらを鑑賞するような余裕もなくなってきました。 ようやく下り終わるころに、鮮やかな紅葉が見えてきました。 参道の途中に、廃校になった「旧門谷小学校」の校舎がありました。昔の小学校という感じで、懐かしい雰囲気に包まれます。校舎の中へも入ることができて、教室では写真展をやっていました。校庭には見事なイチョウの木。足元には黄色いじゅうたんが敷き詰められていました。参道では、この学校校舎や山上の寺社も含めて、「もみじまつり」開催中です。明日は太鼓演奏とかいろいろイベントがあるようです。参道で目についた合掌造りのカフェで一休み。店内も情緒のある雰囲気です。店主がやってきて、この建物の由来を話してくれました。奥さんのお父さんが白川郷の合掌造りの建物をここに移築したそうです。文化財からは外れてしまったので、茅葺の屋根の葺き替えも自腹でしなければなりません。人件費も含め数百万かかるので、葺き替えをしなくても持つように、屋根をトタンで覆って痛まないようにしたんだそうです。室内には、店主の趣味という懐かしい人形や模型、おもちゃがいっぱい置いてありました。テーブルは木のうすを改造したもの。アイスクリームとコーヒーをいただきました。ほっと一息。この時点で、このあとはバスかなにかで山上の駐車場に戻るんだと思っていました。ところが! あの石段をまた昇ると言うではありませんか。「マジか、無理。聞いてないよ・・」、不機嫌な表情と無口で抗議の意思を表明しましたが、カミさんも含めて聞く耳をもってくれません。やむなく、1425段の石段を昇ることになりました。帰りは写真など撮る気力はありません。何度も休みながら、行きの倍の1時間以上かけて、拾った枝を杖がわりに突きながら、這うように登りました。ようやく鳳来寺本堂にたどりつき、休憩所のベンチに座り込みました。山の上から、麓の参道の街並みを眺めると・・大きな黄色いイチョウの木がわかりますか? さっき立ち寄った「旧門谷小学校」の校庭で見上げた木です。あんなところから石段を昇ってきたわけです。我ながら、登り切った自分をほめてやりたいです。われらのケンちゃんは、腹が減ったとか言って、茶屋で味噌田楽と五平餅、甘酒を買ってきてほおばっていました。石段昇りでは、わたしよりもヨタっていましたが、食い物の匂いをかいだとたんに復活したようです(笑)うちらの分も買ってきてくれましたが、食欲などないけれどせっかくなので一口二口だけ食べました。山頂駐車場まで戻りましたが、朝の閑散とした様子とは打って変わって、ぞろぞろと観光客がやってきました。駐車場もほぼ満杯です。登山ルックの人は少なく、ベビーカーを押した夫婦もいたりして、たぶん、東照宮と鳳来寺を参るだけと思います。あの石段を往復しようとするもの好きはそんなにいないだろうなあ。時間は1時過ぎ。最初の目的地だった「香嵐渓」にリベンジすることになりました。この決断も、またたいへんな?ことになってしまいます。

2025年11月22日

コメント(0)

-

空中紅葉狩りとみちのくグルメ

三重県の最高峰 御在所岳に紅葉を見に行ってきました。山麓には駐車場がありますが、紅葉シーズンには午前の早い時間に満杯になるという情報があったので、途中にある「アクアイグニス」に車を止め、路線バスで向かうことにしました。アクアイグニスは、日帰り温泉とレストラン、ベーカリーショップや洋菓子店などが立ち並ぶ複合施設です。10時4分にバスが出発。ここが始発です。ご高齢の方ばかり(わたしらも含めて(笑))7、8人がここから乘りました。途中の近鉄 湯の山温泉駅で電車でやってきた観光客で満員になり、湯の山温泉街を抜けて10時16分に御在所ロープウェイ前に到着しました。片道10分ちょっとで500円とお高め。結果論ですが、ロープウェイ乗り場の駐車場には、まだ空きがあるようでした。平日だし天気もイマイチだからかな。ロープウェイ乗り場周辺には土産物屋や飲食店、アウトドアグッズのショップなどが並んでいます。10月下旬から11月下旬までの約1か月間をかけて、紅葉が山頂から山麓まで降りてきます。紅葉情報によると、ちょうど山の中腹から麓の湯の山温泉までが見頃ということです。前日の日曜日は、これ以上ないくらいの好天でしたが、この日は雲が多くて山頂はやや霞み気味でした。まあ、私らですから雨じゃないだけ良しということで(笑)ロープウェイは全長2161m、高低差780mを約15分かけて御在所山頂近くまで登ります。定員8~10名のゴンドラが38台、行き来しています。料金は片道大人2600円で、決して安くはないですが、わたしらは割引券を持っていたので片道一人1500円ですみました。けっこう並んでましたが、1台に4~6人の割合で乗せているようでした。昨日だったら、日曜だし天気も良かったのでハンパない行列だっただろうし、たぶん定員いっぱいで運行していたことでしょう。 眼下には、湯の山温泉♨の温泉街が見えます。湯の山温泉は開湯1300年を誇る古湯で、昔は名古屋から直通の特急列車も走っていてそれなりに賑わっていましたが、近年では例に漏れず宿泊客の減少や諸経費高騰などが原因で廃業する旅館もあって、経営はかなり苦しいようです。廃業して廃墟になった旅館に無断侵入する連中も後を絶たないようで、それを逆手に取った心霊スポットツアーが企画されたり、歓迎していいのかどうか複雑な状況もあるそうです。地元自治体や温泉組合も、ただ手をこまねいているわけではなく、観光資源としての御在所ロープウェイや、織田信長と戦った三嶽寺の僧兵に由来する勇壮な火祭り「僧兵まつり」(毎年10月開催)のPR強化、温泉手形の発行、近鉄とタイアップした「足湯列車」の運行や、三嶽寺に伝わる「恋結び折り鶴伝説」にちなんだ恋愛成就のパワースポットとしての「恋結びの湯」キャンペーンを実施するなど試行錯誤していろいろ頑張ってはいるようです。 期待したほど鮮やかではなかったですが、山腹に赤や黄色のモザイクのような模様ができています。 山腹には、あちこちに面白い形の奇岩があって、登山者には難所ですが、ロープウェイ客の目は楽しませてくれます。御在所岳は、比較的手軽に本格登山ができる山です。(それでも年に何度かは遭難事故も起こるので、甘く見てはいけませんが)わたしも、若い頃に一度だけ御在所岳に登ったことがあります。なんとか登り切ったところには、ロープウェイでやってきた大勢の観光客が軽装でくつろいでいたし、最後の一歩で足がつってしまったので、登頂の感動はまったくありませんでした(笑) あまりいい思い出ではありませんね。そうこうするうちに山上駅に到着。さすがに寒いです。気温7℃。山上駅付近には公園が広がっていて、ここからさらにリフトに乗って山頂まで行けますが、今回はパス。冬になって雪が積もると、この一帯は小規模なスキー場に変貌します。冬になって雪化粧するとこんな感じ。風が強くて、気温よりさらに体感温度は低いです。レストランで温かいものを食べることにしました。名物のカレーうどんを選びました。麺は柔らかい伊勢うどんで、カレーもコクがあって美味。トッピングの角煮もトロトロでした。身体の中から暖まりました。窓からは行きかうロープウェイと四日市の街並みが見えます。なかなかの絶景です。10月下旬ころは、上の写真の左手に写っている大きな岩が真っ赤に染まって、御在所の紅葉のシンボルとして下のようなポスター写真に使われています。外はまだまだ風も強くて寒かったですが、せっかく来たので少し山上公園を散策しました。天気が良ければ富士山も見えるそうですが、この日は厚い雲しか見えません。 10月にオープンしたばかりの展望ブランコです。この日は強風のためクローズになっていました。そろそろ下山します。このころから雲が晴れてきて、青空になってきました。まったく・・・・このレポのはじめの方の、登る前に撮った同じアングルの写真と比べても、空の色が違いますよね。わたしたちが御在所岳に登った翌日、山頂の初冠雪と初樹氷の便りが届きました。お山では秋と冬が混在しているようです。帰りのバスを待つ間に、アウトドアグッズショップのモンベルで帽子とイヤーウォーマーをご購入。13時45分発のバスで、車を止めてあるアクアイグニスまで戻りました。ここのベーカリーショップで食パンを買ってから、四日市へ向かいました。四日市まで出て夕食をとることにしています。少し時間があったので、カミさんが近鉄百貨店をぶらぶらするのにお付き合い。近鉄四日市駅近くの一番街商店街と諏訪公園でイルミネーションが始まったというニュースをやってたので、食事前に見物しに行きました。田舎のイルミネーションにしては、まあまあ頑張っている方じゃないでしょうか(笑)閑散としていて少し寂しくはありましたが・・・ 「すわ公園交流館」という、中心市街地活性化を目的とした交流施設です。ディナーは「ゆるり屋次郎」という東北料理専門店です。古民家を改築した隠れ家的な居酒屋。以前、一度、友達と飲みに来て気に入ったので、カミさんを連れて来たいと思ってました。5月に行った東北旅行の思い出にも浸りたかったですし古民家の応接間をそのまま使ったような個室に通されました。 仙台の牛タン炙り焼き 青森名物「せんべい汁鍋」と「帆立貝焼味噌卵とじ」お鍋が恋しい季節になってきました。ほかにも、秋田の漬物「いぶりがっこ」、宮城の笹かま天ぷらも賞味。地酒ももちろん。おなかいっぱい、美味しゅうございました。標高1200mの山上から東北まで、すごい移動距離だったような1日でした(笑)

2025年11月17日

コメント(2)

-

秋の信州旅~温泉・高原・栗の郷~ 志賀高原・小布施編

送迎車で駐車場まで送ってもらい、本日の観光に出発しました。今日はわたしが運転しようか、と提案して、少し走って駐車場を出ようとした際、ブレーキの加減がわからず強めに踏んでしまい急ブレーキになってしまったところで、「怖いからええわ」とドライバーを速攻でクビになりました(笑)渋温泉は、スキー場で有名な志賀高原の麓にあります。天気もいいし、高原方面に少しドライブすることにしました。渋温泉を出てすぐくらいのところに、「地獄谷野猿公苑」があります。冬になると野生のニホンザルが温泉に入りに来ることで有名なスポットですが、サルは普段から飽きるくらい見ているし(笑)、季節も違うのでパスしました。クネクネとした山岳ハイウェイっぽい道を20分ほど走って、大きな建物と広い駐車場がある場所にたどり着きました。ここは、「志賀高原山の駅リゾートセンター」といって、志賀高原観光の玄関口です。かつての志賀高原ロープウェイの山麓駅「蓮池駅」をリノベした施設で、現在はバスステーションや東館山山頂に向かうゴンドラの発着駅があります。施設の向こう側には「蓮池」があり、高原散策の気分を味わえます。しばし、建物内をぶらぶらしました。展望スペースのほか、お土産屋やレストラン、古いロープウェイ、山小屋備品の展示などがありました。 クマが歓迎しているような絵柄ですが、注意喚起の看板のようでした。 シャインマスカットが期間限定で売られていたので購入。道は、この先も山越えで草津温泉方面へ続いていましたが、ここまでにして引き返すことにしました。途中にも、散策できそうな池があったので立ち寄りました。さすがに紅葉シーズンには早いですが、ところどころ色づきはじめている木もありました。こんな看板があったので、早々に立ち去ることにしました。そういえば、トレッキングや大きなカメラを持って景色を撮っている人たちは、「熊鈴」を身に着けているようでした。小布施に向かいました。ナビは狭い道ばかり指示するので不安でしたが、なんとか最初の目的地にたどり着きました。せっかく御朱印帳を持ってきたので、一つくらいはいただいていこうということで、ガイドブックにも載っていた「岩松院」のお参りすることにしました。山里のお寺という感じで、いい雰囲気です。開創は15世紀後半という古刹です。葛飾北斎筆の大きな天井画「八方睨み鳳凰図」や戦国武将福島正則の霊廟があることで知られています。ちょうど、1日に数回開かれる講話の時間だったので、寺の由緒や北斎の鳳凰図、福島正則愛用の槍などの説明を聞きました。残念ながら内部の撮影は禁止です。庭の撮影だけはOKでした。「蛙合戦」とは?このお寺には俳人小林一茶もたびたび訪れ、あるとき、この池に住むヒキガエルが喧嘩をしているのを見つけたそうです。オスがメスを奪い合っている光景を一茶は「蛙合戦」と名付け、有名な俳句を詠みます。「やせ蛙 負けるな 一茶 是にあり」一説では、病弱だった息子を励まそうと思って詠んだ句だと言われています。福島正則の霊廟です。手を合わせてきました。ご朱印をいただいて、岩松院を後にしました。岩松院は小布施の町巡りのコースに入っていて、ツアー客でけっこう賑わっていました。小布施は古くから栗の名産地として知られています。栗料理や栗のお菓子を売る店が並んでいます。そのうちの一つ、「竹風堂」の本店に入りました。街なかもお店もかなり賑わっていて駐車場に入るのも少し待たされました。ここでお昼ご飯。オーダーしたのは「栗おこわ」の定食一択です。栗の風味がほんのり甘くて美味しゅうございました。食後、少し周りを散策しました。季節限定の焼き栗のお店にひときわ長い行列ができていました。カミさんに並んでもらいます。カミさんの足元にリンゴが置いてありました。一袋4個で200円というのでこれもお買い上げ。焼き栗は焼き立てが美味しんでしょうけど、家に帰ってからいただきました。さめていても美味でした。 有名な老舗菓子店の「小布施堂」にも入りましたが、少々お高かったので覗いただけ。桜井甘精堂でモンブランソフトをいただきました。車を止めた「竹風堂」で栗餡のどら焼きと栗羊羹を購入してから、小布施の町を後にしました。明日からの土日は大きなイベントがあるとかで、1日遅ければ通行止めにあっていたところでした。あとは、ひたすら帰るだけです。塩尻~岡谷間で工事渋滞にあって、かなりの時間ロスです。この日もずっと息子が運転ですが、明日が朝から仕事とかで一刻も早く帰りたいようでしたが、いかんともしがたく。家の近くまで戻ってきたのは10時前、遅くまで開いている回転寿司屋で夕食、これで旅の打ち上げです。今回の信州旅行、特に渋温泉での体験は有意義な思い出になりました。ちなみに、息子のガソリン代、高速代、食事代はこちら持ちというのは最初に書きましたが、カミさんが宿泊代も出してやる、と言い出したので、彼はタダで旅行できました(笑)まあ、運転はご苦労様でしたけど。彼が、「金は俺が全部出してやるから、旅行行ってこい」なんて言ってくれることは、こののちあるんでしょうか(笑) カミさんは「一緒に行ってくれるだけでええやんか」なんて言ってますが。

2025年10月17日

コメント(2)

-

秋の信州旅~温泉・高原・栗の郷~ 渋温泉編③

早朝6時に起きました。なぜこんなに早く起きるかというと、外湯に行きたかったからです。旅館では早朝に4つの源泉を巡る「源泉見学ツアー」もありましたが、そちらはパス。渋温泉には9つの外湯があります。渋温泉は、300年前より次々に発見された湯を、村人たちの手により共同浴場として大切に支えてきました。藩主もこれを保護し、自らも湯治に訪れていたそうです。いつのころからか、村人や湯治客は9つある共同浴場(外湯)を薬師如来の温泉鎮護にあやかるべく、一つ一つ浴場巡りを行い、健康や安産、不老長寿、縁結びや商売繁盛、学業向上など、さまざまな祈願を込めたそうです。一番湯から結願湯(九番湯)までの9つの湯を巡り、最後に薬師如来に満願を報告してご利益を祈願する外湯巡りが、現在でもこの渋温泉の名物となっています。と、いうことで、カミさんと二人ででかけました。息子は起こしましたがまったく反応なしでした(笑)部屋に、手形を兼ねた外湯用の鍵が置いてありました。この鍵で外湯の扉を開けます。地元の方々も鍵を持っているそうです。 外湯は地元の共同浴場ですが、渋温泉の宿泊客は無料で利用することができます。帳場で湯巡りのスタンプ帳がわりの手ぬぐいを購入しました。行った先の外湯に置いてあるスタンプを手ぬぐいに押印します。帳場には、すでにトラちゃんが定位置で店番をしていました。「おはようー トラちゃん」とごあいさつをしてから出発。早朝の温泉街は、人通りもほとんどなく気持ちいい散策ができました。お天気もすっかり回復して晴天です。 9つすべてを回るのは、時間的にもさすがに無理なので、中抜き(手抜き?)して、初湯(一番湯)と結願湯(九番湯)の二つだけ入ることにしました。初湯です。ここは、胃腸病に効能があるそうです。私向けですね。鍵を開けて、中に入るとこじんまりした脱衣所と、3、4人も入ればいっぱいの、かなり年季の入った木の浴槽。でも、長い歴史を感じる庶民の浴場という雰囲気でした。誰もいませんでしたので、ゆったり湯につかることができました・・・と言いたいところですが、めちゃくちゃ熱くてホースで水を足してうめないととても入れません。なんとか肩まで浸かって、百数えて出てきました。体がジンジンします。旅館のお風呂と同じでアルカリ性のさらっとしたお湯。かすかに硫黄の香りもしたような。浴衣を着ていると、一人入ってきました。黒人系の外国の方です。黙ってるのも気まずかったので、片言の英語で「Good morning Where are you from?」と話しかけると、オーストリア、と答えてくれました。オーストリアの公用語はドイツ語ですが、ドイツ語は「グーテンターク(こんにちは)」「ダンケシェーン(ありがとう)」「イッヒ リーベ ディッヒ(愛しています)」の三つしか知りません(笑)ひきつった笑顔で「Oh Austria!!」と反応するのが私のつたない語学力の限界ですよく聞き取れませんでしたが、バスタオルを示して「これは、ここに置いておくのか?」と聞いてきたようなので、「Oh yes bath towel here」としどろもどろで答えると、わかったようでした。出ていきがてら、「Good luck」と言うと、笑いながら手を振ってくれました。あ~ 疲れた・・・扉の横にスタンプがあったので手ぬぐいの一番湯のところに押しました。続いて、2~8番はすっ飛ばして、9番の結願湯に行きました。初湯も、この結願湯も、金具屋からは歩いて1~2分のところにあります。ここは、少し規模が大きく、別名「渋大湯」と言われています。この「渋大湯」のみ、日帰り観光客も有料で入ることができるそうです。男湯入り口女湯入り口ここも、入った時は誰もいませんでしたが、あとから2、3人入ってきました。やっぱり熱かったですが、さっきの初湯で身体が慣れたのか、比較的すんなり湯に浸かれました。ここのお湯は、神経痛、リュウマチをはじめ諸病に効能があるそうです。スタンプを押印して「手抜き満願」(笑)です。すぐ横に足湯もあったので、ちょっとだけ足をつけました。 渋温泉のマスコット「しぶざるくん」と記念写真。渋大湯を見下ろす小山の上に、外湯巡りの守り本尊の薬師如来を祀る「高薬師」があります。9つの外湯を制覇したのち、ここで満願の報告をして願い事を祈願するのですが、石段を昇るのがかなりしんどそうなので下から手を合わせて、石段の登り口にある「臨時朱印所」で「祈願印綬」というスタンプを手ぬぐいに押しました。重ねて手抜きしたのでご利益あるかなあ?? 押印済みの手ぬぐいです。いつか、行かなかった外湯に入りに来れるかなあ。手ぬぐいを包んであった包装紙です。旅館に戻り、この勢いでまだ入っていない「金具屋八湯」を回ることにしました。まず行ったのは、男女交代した大浴場「浪漫風呂」です。ローマの浴場をイメージしていて中央に噴水があり、ステンドグラスが異国情緒を醸し出しています。誰も入っていなかったので伸び伸び入れました。 (HPより)残るは貸切風呂3つ。一気に攻めます美妙の湯・・・ヒバなどの木曽の銘木だけを使っています。恵和の湯・・・露天風呂と同じく浅間山の火山石でできたお風呂子安の湯・・・壁と床は浅間石、浴槽の縁は木曽の木です。(いずれもHPより)金具屋八湯はこれでコンプリートです。ラスト3つのお風呂は、ざばんと浸かって1分足らずで出てきましたが(笑)部屋に戻って、しばしのぼせた体を休めてから、8時前、まだ寝ていた息子をたたき起こして朝食会場へ向かいました。会場は夕食と同じ大広間です。麦飯と、とろろの「麦とろ御膳」生卵も混ぜて「たまごかけとろろご飯」にしていただきました。湯豆腐もほっとする滑らかさで美味しかったです。食後、お風呂に行くという息子を「浪漫風呂」まで案内して、自分は昨日、雨に打たれながら入った露天風呂にリベンジ。貸し切り状態で、温泉尽くしのラストをのんびりすごせました。(HPより)さあ、チェックアウトの時間がやってきました。名残惜しかったですが、歴史ある建物も楽しめたし、お目当てのライトアップも見れたし、お風呂もふやけるくらいいっぱい入って、渋温泉をじゅうぶん堪能できました。10時前、支払いを済ませて、旅館前で3人の記念写真を撮ってもらいました。おまけ3題①ちょっと見かけたレトロな電話機②千と千尋なりきり写真「千と千尋」ファンによる、旅館公認のなりきりコスプレ写真だそうです。③看板猫の世界番猫のトラちゃんのことを書きましたが、金具屋のホームページを見返してみると、渋温泉にはトラちゃんのほかにも数匹の看板猫がいるそうで、ほとんどが保護猫なんだとか。金具屋の先代の八代目当主が動物愛護に熱心で、その縁で保護猫を引き取り、看板猫として温泉街全体で可愛がろう、という取り組みを行ったそうです。(館内ツアーの案内をしてくれたおじさんを「九代目当主」と前々回の記事で書きましたが、先代の八代目でした。訂正します。)そういえば、たまたま看板猫チームの一員であろう黒猫を見かけたので写真に撮ってました。看板猫が住む温泉としてけっこう有名みたいで、「マツコの知らない世界」という番組で金具屋の取り組みが紹介されたこともあるそうです。あとで知りましたが、看板猫たちの缶バッジのガチャガチャが金具屋のロビーに置いてあったんですね。気づかなかった~この缶バッジの売り上げを動物愛護団体に寄付しているそうです。 (HPより) つづく

2025年10月17日

コメント(2)

-

秋の信州旅~温泉・高原・栗の郷~ 渋温泉編②

部屋にもどりましたが、おなかいっぱいで、すでに敷いてもらってあったふとんにころがってしばし休憩。窓の外が妙に明るいです。 これは、宿の建物をライトアップしているからです。おなかが落ち着いてから、外へ見物に出ました。雨はまだ降ってましたが、若干小やみにはなってきたようです。この金具屋は、全国にいくつかある、「千と千尋の神隠し」の油屋のモデルになったんじゃないか、と言われている旅館の一つです。確かにそのような気もしますが、それを置いといても荘厳な光景にうっとりします。とかなんとかいいながら、これが目当てでこの旅館に泊まりに来たようなものですが記念写真用の台があったので、代わる代わるに写真を撮り合いました。よその旅館に泊まっている外国人も何組か写真を撮りにきてました。すぐ前の旅館では、軒先で温泉卵を作っているようでした。温泉に来たってかんじですね。 温泉街は、さすがに雨なので人通りは少ないですが、雨に濡れてしっとりとした風情が旅情をかきたてます。旅館に戻ると、帳場に番犬ならぬ番猫が鎮座していました。帳場係のおじさんに聞くと、このネコちゃん、ここの飼い猫というわけではなく、各旅館を渡り歩いて、そのつど居心地のいいところに居座っているんだとか(笑)今夜はこの金具屋をねぐらに決めたようです温泉街全体で可愛がってもらっていて、そこかしこで餌をもらって少々肥満気味。特定の名前はなく、この金具屋にいるときは「トラ」と呼ばれているそうです。トラちゃん、なかなかの貫禄そういえば、トラちゃんのほかにも、黒猫とか数匹の猫を周辺でみかけました。このまま、館内のお風呂巡り♨に出発します。金具屋には、二つの大浴場と、露天風呂、そして五つの貸切風呂があり、すべて源泉かけ流しです。すべてを巡る「金具屋八湯巡り」も、この旅館のウリの一つです。すでに露天風呂は入りましたので、大浴場へと向かいました。息子も一緒です。大浴場は「鎌倉風呂」と「浪漫風呂」の二つありますが、この時間は男性が鎌倉、女性が浪漫で、午前0時に男女入れ替わります。「鎌倉風呂」は文字通り鎌倉時代の建築様式で作られているそうです。撮影禁止なのでHPから拝借。どこが鎌倉様式なのかよくわかりませんでしたが(笑)、板張りの浴室で鎌倉将軍にでもなった気分?で湯につかりました。源泉なのでかなり高温、長くはつかれません。次に、「岩窟の湯」へ。貸切風呂ですが予約制ではなく、空いていれば自由に入れるシステム。壁から天井まで自然石で覆われています。戦後まもなく山の斜面を削って作ったそうです。HPより。これで打ち止めにしようと思ったんですが、通りかかった「斉月の湯」が空いていたので入っていくことにしました。息子が「俺はもうええわ」と言って脱衣場で待っている間にささっとつかりました。大きな船形の浴槽とタイルで描かれた富士山の壁絵が特長。ここだけは写真を撮ってもいいようです。さすがにのぼせてしまいました。それでも、このまま寝るのはもったいないと思い、二人が爆睡に入ったあとも、温泉街を眺めながら、酒屋で買った地酒を飲んで旅情に浸りました。そうこうするうちにライトアップも終わり、温泉街も静まり返っています。外はまだ雨模様です。明日は晴れの予報なので、それを期待して眠りにつきました。 つづく

2025年10月16日

コメント(2)

-

秋の信州旅~温泉・高原・栗の郷~ 渋温泉編①

わたしの誕生日に、久々の一家3人で一泊二日の旅に行ってきました。珍しく息子も休みを取って一緒に行ってくれることになりましたので、ガソリン代、高速代をもつことを条件に車と運転手を頼みました。朝、9時半ごろ出発、伊勢湾岸道、東海環状道、土岐JCTから中央道、長野道、上信越道を延々走り継ぎ、途中SAでの昼食もはさんで、信州中野ICを下りたときには、3時をすぎていました。向かったのは渋温泉♨約1300年前の奈良時代に僧 行基によって開湯したと言われ、戦国時代には武田信玄が傷ついた兵をここで療養させたため「信玄の隠し湯」として知られるようになったとか。以降も、佐久間象山、小林一茶、葛飾北斎など著名な文人墨客が訪れたそうです。以前2度泊まったことのある「よろづや旅館」がある湯田中温泉など9つの温泉が集まり「湯田中・渋温泉郷」を形成しています。「よろづや」よりさらに山の方へ10数分ほどしか離れていません。高速を降りた頃までなんとかもっていた天気も、ついにけっこう強い雨が降りだしました。天気予報でもこの日は当日まで雨マークがはずれなかったので覚悟はしていましたが・・・・まあ、この日は宿に入るだけだし、と気を取り直して宿へ向かいます。その前に、近くの酒屋に立ち寄り、地ビールと地酒を購入。酒蔵が経営する由緒ありそうな酒屋でした。3時到着で予約していたので、今、どの辺にいるのか宿から問い合わせ電話がありました。あと10分ほどで着くと答えると、駐車場が少し離れていることと、お迎えの車が待っていることを伝えられました。宿の専用駐車場は300mほど離れたところにあります。ナビの案内でなんとかたどりつくと、送迎の車が止まっていました。乗り込んで数分で宿の前に到着。時間は4時をすぎていました。たしかに、温泉街は車の対向も苦労しそうな狭い道沿いに並んでいるので、温泉街から少し離れたところにしか駐車場を作れないのは納得です。大きな旅館は見当たらず、比較的こじんまりした温泉旅館ばかりに見えました。泊まるのは、渋温泉きっての人気旅館「歴史の宿 金具屋」です。中へ入ると、いきなりタイムスリップしたような雰囲気です。「帳場」といったほうがふさわしいフロントでチェックイン。部屋数は29室で、すべての部屋が純和室です。わたしらは、その中でも宮大工が腕をふるって作り上げたという9室しかない自慢の客室に泊まる「厳選木造 建築にこだわるプラン」を予約しました。9室それぞれが異なった造りだそうです。部屋へ向かう廊下や階段を進んでいくうちに、レトロな和の世界へどんどん入り込んでいくかのようでした。 「金具屋」の創業は江戸時代中期の1758年で、もともと鍛冶屋を営んでいたところ、土砂崩れの復興作業中に温泉がわき出したことを機に宿屋に転業したそうです。その鍛冶屋の屋号だった「金具屋」が現在まで受け継がれています。現在の建物は昭和初期に、六代目の当主が日本各地を巡りながら気に入った様々な建築様式や材料を取り入れるよう、宮大工や船大工に命じて建築したそうで、各所に当時の大工たちの技術の粋を集めた遊び心に満ちた工夫が見られるとのこと。昭和11年に完成した木造四階建ての「斉月楼」と130畳の「大広間」が、平成15年に国の登録有形文化財に指定されました。わたしらが通されたのは3階の「相生の寮」と名付けられた部屋です。 柱や鴨井、調度品にいたるまで、歴史と格式のある古民家のような趣が感じられます。窓を開けていると、おサルさんが訪問してくるようです。5時半から「金具屋文化財巡り」という館内ツアーがあるので申し込みました。あまり時間がないので、カミさんと息子はお風呂はあとで入るということでしたが、わたしは大急ぎで部屋に近い露天風呂に入りにいくことにしました。誰も入っていませんでしたが、雨に打たれながらの入浴でした。館内ツアーは8階の大広間に集合。さきほども触れましたが、登録有形文化財に指定されている建物です。説明してくれているおじさんは、この宿の先代(八代目)の当主だそうです。館内をぞろぞろと40分くらいかけて巡ります。同じく登録有形文化財に指定されている「斉月楼」は珍しい木造4階建てで、建築基準法に適合していないんですが、文化財としての価値と、実際に宿泊施設として利用されているという「動態保存」的な位置づけから、特例として消防から営業許可が出されているそうです。なので、絶対火事は出したらダメな建物ですよね。水車の部材を階段の手すりや床板に使っているとか、興味深い工夫や珍しい建築技法など、いろいろ説明を受けましたが、きりがないのでツアーの内容はここらにしますが、ほかの日本旅館にはない特異性を備えた宿だということがよくわかりました。夕食は6階の「慶雲の間」で6時半からです。食前酒で、誕生日の乾杯をしてもらいました。金具屋の自慢料理「しぶのじぶ煮」 地鶏の治部煮信州仕立てです。 食べきれないほどの量でしたが、どれも素朴だけれど見た目もきれいで、工夫をこらしたご馳走でした。おいしゅうございました。食後は、お風呂巡りをしたり、建物のライトアップを見物しに外へ出たり、と、まだまだ寝るには早いです。 つづく

2025年10月16日

コメント(2)

-

ヨーロッパグルメをリベンジ?

万博では、海外パビリオンのグルメは味わうことができませんでしたので・・・カミさんが職場の食事会で不在だった秋分の日、「晩御飯は一人で食べといて」と言われたので、思い切って名古屋まで足を延ばして、名古屋駅ビルのタワーズ13階にあるドイツレストランで一人飲みしてきました。屋外テラスで景色を眺めながらソーセージやザワークラウト、ジャーマンポテトをつまみにドイツビールを堪能してきました。そして、次は9月の末にカミさんとIKEAに行ったときに、スウェーデンレストランでランチ 紅イモプリンや大学イモがスウェーデン料理かどうかはわかりませんが・・(笑)さらに、ネットでスイスワインを購入したので、近々、開栓する予定です

2025年10月04日

コメント(2)

-

万博帰りに道頓堀界隈ブラ歩き

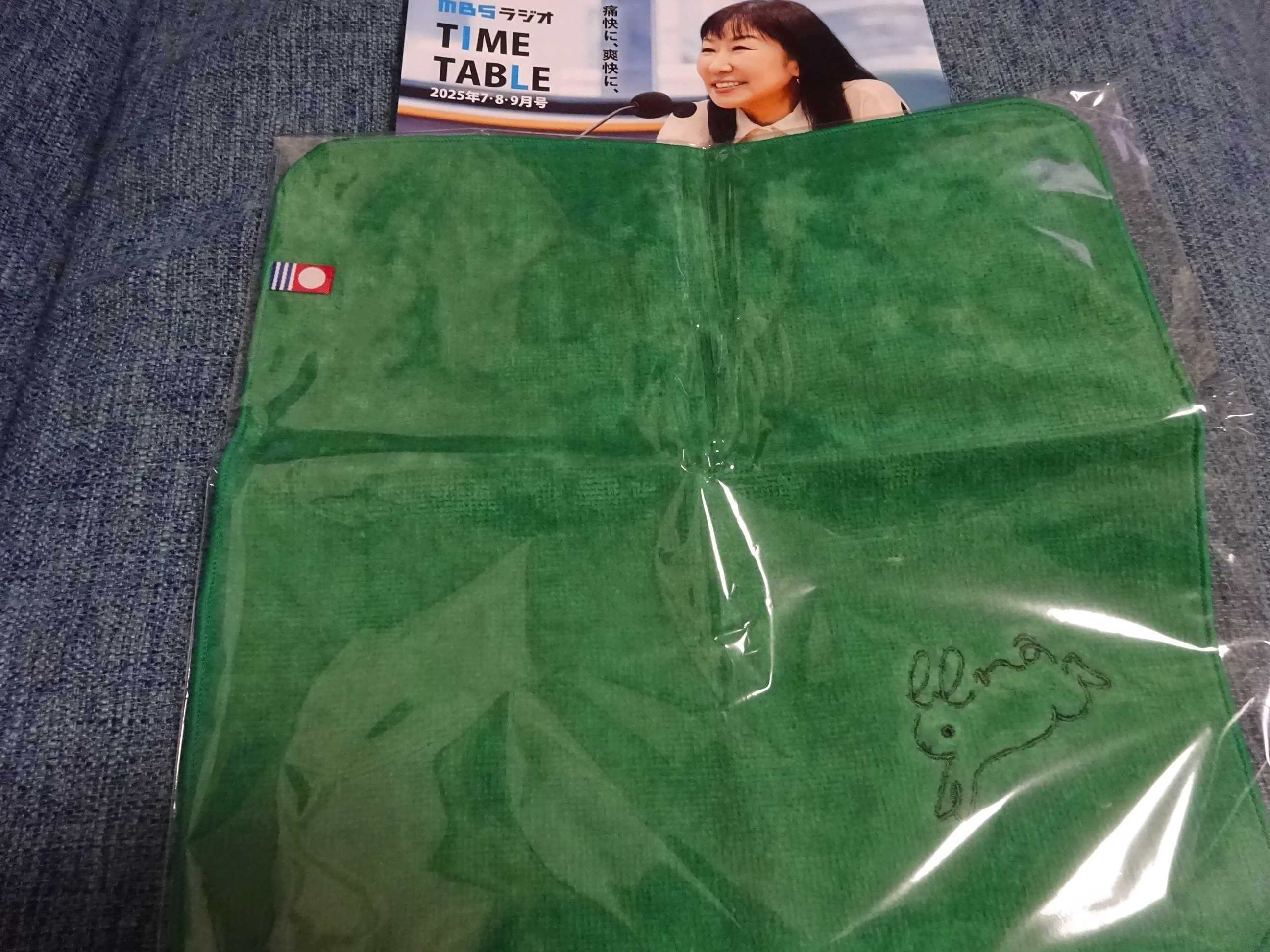

翌朝はホテルでゆっくりすごしました。朝食はいつものように買ってきたパンで。ホテルの向かいは小学校でした。都会にある学校なので敷地に余裕がないためか屋上にプールが見えます。11時前にチェックアウト。荷物は持って出ます。一晩お世話になったホテル グレイスリー大阪なんば です。リーズナブルですがまあまあ快適なシティホテルでした。ホテル自体が、大阪ミナミの繁華街にほど近いので、歩いて観光です。まず向かったのは、小説「夫婦善哉」で描かれて有名になった「法善寺横丁」です。 右の写真は、小説(のちに映画化やドラマ化もされました)で、主人公とその妻が一杯のぜんざいを二人で分けて食べるシーンがあるそうですが、そのモデルとなったというお店。「法善寺」の境内はこじんまりしていて、シンボルの「水かけ不動」は苔で覆われてました。ご朱印をいただいた受付で聞いたところでは、本堂は戦災で焼失しご本尊は別のところにあるんだとか。参道、いわゆる「法善寺横丁」には、狭い路地に居酒屋や小料理屋などの小さなお店が並んでいましたが、暗くなって灯りがともると風情あふれるムードになるらしいです。「♪包丁一本 さらしにまいて 旅に出るのも板場の修行♪」という歌詞で始まる「月の法善寺横町」という歌も聞き覚えがあります。 路地を出ると、そこは一気にコテコテの大阪の世界 道頓堀界隈です。 ご存じ 戎橋 です。左の写真の黄色い観覧車の向こうにシートに覆われたビルが見えました。先月、このビルで火災が発生し、消火にあたった消防士二人が殉職したのは記憶に新しいところ。先般の阪神タイガース優勝の際は、やっぱり、ここから道頓堀川に飛び込むアホな(失礼)虎党が何人かいたそうです。1985年の阪神優勝の際には、熱狂し半ば暴徒化したファンが、ケンタッキーのカーネル・サンダース人形を川へ放り込み、それ以降、阪神の成績が長らく低迷したことから「カーネル・サンダースの呪い」と言われた逸話は有名です。ちなみに、カーネル人形は24年後に発見され、引き上げられたそうです。今回は、ミャクミャクのコスプレをしたヤツが、警備の隙をかいくぐって川に飛び込んだそうです。岸に引き上げられたあとには、ミャクミャクのコスチュームの頭部だけが川面に浮いていたとか。バカだね〜お昼ごはんは、道頓堀の「ぼてぢゅう」本店で大阪名物のコナもんをいただきました。万博会場でも、たこ焼き食ってましたね(笑) 人気店だけあって、20分くらい待たされました。 たこ焼き、お好み焼き、串カツのそろい踏みです。美味しゅうございました。おなかもふくれて、あとは帰るだけです。その前に、カミさんが百貨店をのぞいていきたい、というので、南海なんば駅に隣接する「高島屋」を少しぶらつきました。高島屋に入る前に立ち寄った「マルイ」で、ムーミングッズのセールをやっていました。万博 北欧館のムーミンショップでは、カミさんいわく「めっちゃ 高かった」ということだったので、ここで、カミさんはミーのハンカチを、わたしは可愛かったので思わずコレを購入。ニョロニョロです今年は、ムーミンの小説が出版されてから80周年だそうです。帰りも近鉄で。15時30分大阪難波発のアーバンライナーに乗り、17時20分四日市着。疲れましたが、貴重な体験をさせてもらいました。PS.わたしらが万博で疑似外国体験をしてから間もなく、義妹K子ちゃんと姪っ子モモの母娘はリアル海外旅行に行きました。ダンナはお留守番。オーストリア、チェコ、ハンガリー 6日間の旅だったそうです。すごい。写真はそのお土産。

2025年09月21日

コメント(2)

-

大阪・関西万博~18万2000人のカオス~③

人気の海外パビリオンが、イタリア、フランス、アメリカ、クウエート、ヨルダン、シンガポール・・と数々ある中で、今回はヨーロッパに的を絞るつもりでいました。イタリア、フランス、ドイツは特に人気が高いのであわよくば、と思ってましたが、すでに入場規制がかかっていたり2時間以上待ちで、とても入れたもんじゃありません。歩いて行く中で、目についたのがオーストリア館ですが、すでに入場制限になっていました。そのお隣にスイス館がありました。ここも見たい候補の上位にあげてましたが、まだ入場制限していませんでした。最後尾のプラカードを持った係員いわく「2時間かかりますよ」ということでしたが、ほかも似たもんだと思って思い切って並びました。わたしらが並び始めて間もなくここも入場制限になり、係員が「入場を制限しています。列に並ばないでくださ~い」と呼びかけていました。面白かったのは、行列の途中で歩行通路を横切るんですが、割り込みされないように、通路を横断する前にスイス国旗の小旗を渡され、渡り切ったら係員に返す、その繰り返しでした。並び始めたのが17時過ぎ、係員の言う2時間というのが本当なら入れるのは19時過ぎですが、やっぱりサバをよんでいて、1時間ほどで入館することができました。入ってすぐに、切り絵風の幅10mにわたるモニュメントがあって、その中におなじみのキャラが隠れていました。 わかりますか? 「ハイジ」です。スイス館では、日本の人気アニメ「アルプスの少女ハイジ」とコラボしていて、館内のあちこちにハイジやペーターたちがいました。進むと、シャボン玉が飛び交うコーナーがありました。一気に非日常の雰囲気に引き込まれます。展示のテーマは、スイスの革新性と創造性を表現するもので、スイスらしい自然や芸術、未来技術にも触れることができます。 内容的には少々難しいところもありましたが、日本人のハートに癒しを与えてくれるのはやっぱりハイジですかねえ。 ここには「ハイジカフェ」があって、スイス料理やスイーツを味わえることができたようですが、場所がわからず、疲れてあまり食欲もなかったのであきらめました。あとで調べると、パビリオンの屋上にあったようです。外に出ると、会場はすでに夕暮れをむかえて薄暗くなっていました。スイス館の行列はまだまだ途絶えることがありません。むこうに見えるのはバーレーン館です。時間は18時半過ぎ。もうひとつ入っていくことにしました。「北欧館」です。10分ほどで入ることができました。北欧館は、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランドの5か国の共同展示で、「ノルディック・サークル」をテーマに、異なる文化、言語、習慣をもつ国々が連携し、科学技術や技術革新、持続性社会の構築などの共通した分野の取り組みを紹介しています。 北欧と言えば、やっぱりムーミン?内部は、広いホールに様々な展示が並んでいて、シンプルな中にも北欧らしい機能美あふれるデザインが特長。建物の外観も、北欧の伝統的な納屋をイメージしているそうです。再生可能なライスペーパーが円状に天井から吊り下げられ、そこに北欧の自然や人々の日常が映し出されていました。展示の中でもひときわ人だかりができていたのは、各国の自然や街並みが大画面に映し出されるコーナー。いつかフィンランドに行きたいと言っているカミさんは、フィンランドの映像が流れるまで動こうとしませんでした(笑)ここも、あとで調べると上階にカフェやグッズコーナーがあったようですが、このときには気づきませんでした。入り口近くにムーミングッズのショップがあったのでカミさんが入っていってすぐに水上ショーが始まりました。北欧館はウォータープラザと呼ばれる海水に満たされたエリアのすぐ前にあります。水上ショー「アオと夜の虹のパレード」は、ウォータープラザの幅200m 奥行60m 面積約8800㎡のエリアを巨大な舞台空間とし、迫力ある映像と音響、照明や噴水、炎を駆使したスペクタクルショーです。中央の門のような構造物の上部から噴き出す水の膜がスクリーンになってアニメが映し出されていました。19時10分からと20時30分からの2回実施されます。ショーの時間は約20分ほどです。事前予約、当日予約で観覧席の空き枠を狙いましたが、もちろんのことまったく取れません。観覧エリアのすぐ後ろは通路になっていて、係員が「立ち止まらないでくださ~い」としきりに注意しています。仕方なく、少し離れた休憩スペースで雰囲気だけでも味わうことにしました。障害物が多くてあまり見えませんでしたが、音だけは響いてきて臨場感はありました。まあ、ディズニーシーのビリーヴよりもしょぼいよな、なんて負け惜しみを思ってるうちに終演(笑)時間は19時半過ぎ。閉園時間は22時なので、少し並べば入れるパビリオンもあったと思いますし、1000機のドローンが発する光が夜空に絵や文字を浮かび上がらせるドローンショーも21時からあったんですが、あまり遅くまでいると尋常でない帰宅ラッシュの行列に巻き込まれて悲惨な目にあうようです。疲労もピークになってきたこともあって、もう帰ることにしました。大屋根リングに昇って、夜景を楽しみながら東ゲートへ向かいます。大屋根リングはところどころ、二階建て構造になってました。一周約2km、世界最大の木造建築物としてギネスに公認されたそうです。大屋根リングの一部200mほどを万博終了後も残し、周辺を緑地公園として整備することになったそうです。リングすべてを保存してほしいという声も多かったようですが、整備や管理費用の関係で断念したようです。大屋根の上には芝生もあって、夕暮れ以降は暑さも少し和らぎ、潮風にあたりながら寝転がって夕焼けや星空を眺めるのが好きというネットの口コミもありました。ライトアップされた大屋根リングは、評判にたがわない美しさです。大屋根リングから眺める会場の夜景も宝石箱のようで、そのきらびやかさに目を奪われます。ご縁がなかったフランス館です。三色旗の色にライトアップされてます。アメリカ館もすでに受付終了してました。まあ噂だと、トランプ大統領の映像がやたらに出てくるらしいので、はなから行く気はなかったですが。東ゲートにたどり着いたのは20時30分頃。パビリオンは4つしか入れませんでしたが、「万博に行ってきたぞ。楽しかったぞ」と言えるだけの体験はできました。早めに出たつもりでしたが、東ゲートを出てから地下鉄夢洲駅までの行列はかなり伸びていて、駅にたどり着くまでに20分ほどかかりました。いつぞや、閉園時に地下鉄がストップして、帰宅難民で大混乱に陥ったことがありましたね。自分がそんなことに巻き込まれたらと思うと、実感としてゾッとしました。この日の一般入場者数は約18万2000人でした。9月18日現在で、最多は9月13日土曜日の約21万8000人、平日でも9月16~18日は連日20万人を超えたそうです。速報値で、一般入場者数の累計が2000万人を突破しました。当初は、大コケするんじゃないか、なんて言われてましたが、日に日に人気が高まってきたようですね。4月に万博が始まって以降は来場者もなかなか伸びず、4~8月は一日5万~10万人前後、GWや夏休みの多いときでも15万人ほどで推移していましたが、9月に入って駆け込みが急に増えてきてからは一気に20万人を超える勢いに。でも、遠くからわざわざ来る人ってのは、そんなに多くないと思いますね。関西圏、特にお祭り好きの大阪人、そして、万博レポを商売にしているユーチューバーが20回も30回も繰り返し来場しているらしいので、その連中がこの殺人的な混雑を生み出している一因になっているんじゃないかなって思います。私見ですが。万博自体も、パビリオン建設費の未払い問題や、有毒ガス、ユスリカの大量発生、水上ショーのレジオネラ菌、等々、様々な悪評が飛び交ってましたが、結局は、一度は行っておきたいっていう駆け込み入場がこれだけ出るってことは、まあ、魅力のあるイベントだったのかなって思います。これから万博に来る人は、入場日時の空き枠が最終日までほとんど埋まっていて、チケットを持っていても入場できないってケースも増えてくるかもしれません。入場日時予約が取れずにチケットが無駄になったとしても払い戻しはないそうです。強気ですね。運よく入場できてもパビリオンの予約は至難の業で、入館制限で並ぶこともできないことが予想されます。「並ばない万博」どころか「並ぶことも許されない万博」になっています。もっと早く行っておけばよかった、という後悔の声が日本中から聞こえてくるかのようです。ホテルにたどりついたのが21時半ごろ。チェックイン手続きして、10階の部屋へ。夕食がまだだったので、部屋で休む間もなく、開いている店をさがして外へ出ました。さすが大阪ミナミ。街の賑わいはまだまだ宵の口です。結局、ラーメン屋で本日のディナー。 このお店、万博のフードコートにも出店してました。再びホテルに戻ると、すでに23時前になってました。お風呂に入って汗を流してから、部屋から見える夜景をながめつつコンビニで買ってきたチューハイを片手に、本日のひとり反省会。 ちなみにツインベッドの片方では、すでにカミさんが爆睡中です(笑)事前研究不足が原因ですが、海外パビリオン内に入らなくても、短時間待ちで入店できる併設のカフェやショップもけっこうあったようで、異国情緒や色々な国のグルメを味わえる機会をのがしてしまったことが最大の心残り、かな。と、いうことで、大阪・関西万博レポは完結です。翌日は、少し道頓堀界隈をぶらぶらしてから帰ることにします。

2025年09月19日

コメント(2)

-

大阪・関西万博~18万2000人のカオス~②

(入場者数速報値でタイトルを17万4000人としていましたが、9月10日の確定値が182,260人となったので、タイトルを修正しました)あわててフードコートまでやってきたので、いったん東ゲート周辺まで戻り、入場直後からやり直ししました(笑)まずは、だれもが最初に撮るというコレの前で記念写真。 マンホールにもミャクミャクミャクミャクは、最初は「何これ、気色悪い」って思ってましたが、見慣れてくるうちに妙に可愛く見えてくるから不思議です。いったん「大屋根リング」にエレベーターで上がってみました。 まず一発目に向かうのは、「GANDAM NEXT FUTURE PAVILION」2か月前予約で当選したガンダムパビリオンです。実物大ガンダムに久しぶりに再会。13時の入場予約、ワクワクしながらさっそく中に入ります。ガンダムパビリオンは、「夢洲ターミナル」から軌道エレベーターに乗って、宇宙ステーション「スタージャブロー」へと見学の旅に出る、という設定です。スタージャブローでは、地球連邦とジオン公国との戦争が終結したのち、その反省から、もともと戦闘兵器として開発されたモビルスーツを平和利用しようとする試みに取り組んでいて、人類とモビルスーツとが共存する平和で活力のある世界を目指している、というコンセプトのもと、宇宙における生活や未来の科学技術の様子が臨場感あふれる映像でドームの全面に映し出されます。おなじみのガンダムやザク、小型ロボットのハロも登場し、ガンダムファンにとってはたまらない内容です。AIが暴走して突然襲ってきた旧ジオン軍の最強モビルアーマー「ジオング」と、進化したガンダムとが宇宙空間で戦闘を繰り広げるシーンもあって、その迫力に圧倒されました。 まるでテーマパークのアトラクションを体験したかのようで、40分ほどの滞在でしたが大満足でした。続いて向かったのは7日前予約でかろうじて当選した「関西パビリオン」です。15時の入場予約。ここは、名称どおり、大阪以外の関西地方の各府県の生活環境、産業、文化などを紹介し、その魅力を発信しようとするもので、それぞれの府県が趣向をこらした展示を各ブースで展開しています。出展しているのは、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山、そして近隣の鳥取、福井、徳島、三重。わが三重県の展示ブースは、伊勢志摩を中心に熊野古道や鈴鹿、伊賀といった観光地、伊勢エビや松阪肉、真珠などの名産品をまんべんなく紹介していました。まんべんなさすぎて、ちょっとインパクトに欠けた内容になっていたような気がします。そのためか、ほかの府県のブースに比べ見学者が少なかったような・・・・ 福井では「恐竜王国」というテーマで恐竜の化石や実物大のはく製などを展示、兵庫は持続型社会を実現した未来の姿をミライバスに乗って巡るという映像で紹介、京都は月替わりで文化や産業、環境などの取り組みを展示し、現在は医療の未来を紹介していました。鳥取では、砂丘の砂に触れられるという展示でしたが人気があって入場制限がかかっていました。かわりに、鳥取の誇る人気漫画家の作品を紹介するコーナーを見学しました。「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげる、「名探偵コナン」の青山剛昌、「孤独のグルメ」の谷口ジロー、の各先生です。見学を終えて外に出ると、さらに暑く、人も多くなっていましたちょっと熱中症気味になってきたので、しばらく大屋根リングの下で休憩。ベンチもすべていっぱいでしたので、持っていった携帯椅子を取り出して座りました。こんなやつです 伸縮式で、使わないときはコンパクトにしまえます。リュックに収まりましたし、それほど重くもなかったですが、さすがに疲れてくるとずっしり肩にくいこんできました。座っている間に、当日枠の予約に何度か挑戦するのですが、いずれも空き枠なし。たまに空きがみつかっても瞬殺で取られてしまいます。ようやく回復してきたので、グッズを買いに行くことにしましたが、一番大きなショップは入るのに40分待ちという情報が聞こえてきたので、大屋根リングの下に何カ所か設置しているグッズコーナーを物色。ミャクミャクのマスコットやポーチ、お菓子などを購入しました。せっかくの万博なので、海外パビリオンもいくつか入らないとなあ、と思って、すいてそうなところを探してふらふらと歩き回りました。どこもかしこも大行列です。海外パビリオンの人気ランキングで1、2を争うイタリア館です。予約抽選や当日予約にチャレンジしてきましたが、まったく歯がたちません。予約なしで並ぼうとすると5時間待ちだそうです。中国館です。すでに入場制限がかかっていました。 オランダ館とポーランド館。すでに入れないのは同じですが、外からパビリオンをながめているだけで、万博に来たんだなあという気分にはなります。このあと、ようやく海外パビリオンの見学に成功するのですが、そのレポは次回で。

2025年09月16日

コメント(2)

-

大阪・関西万博~18万2000人のカオス~①

10月13日までの会期残り1か月前も間近の9月10日(水)に、大阪・関西万博に行ってきました。万博IDを登録して入場チケットをネット購入し、来場日予約をしたのが4月10日、パビリオンの2か月前予約抽選を申し込んだのが3か月前の6月10日(当選発表は7月10日)、7日前予約の抽選を申し込んだのが1カ月前の8月10日(当選発表は9月3日)、そしてようやく満を持して9月10日、来場日がやってきました。幸いにも2か月前予約抽選は第1希望、7日前予約抽選は第5希望のパビリオンが当選し、いわゆるパビリオン難民にはならずにすみました。ちなみに来場日3日前の午前0時から先着順空き枠予約というのもありましたが、サイトにつなげるのも困難で、つながった時にはすでに満杯でした。会期残り1か月と少しになって駆け込み来場が増えてきているため、平日でも一般入場者数17万人を超える日がでている(土日だと20万人超え)というニュースを聞いて、戦々恐々の出発です。ちなみに、これからチケットを買う人はすでに希望の来場日を予約するのはかなり難しいようです。そして、気温も、9月になったというのに相変わらずの猛暑続きです。万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だそうですが、輝く前に、熱中症でいのちが危ないかも・・・家を早朝5時半に出発、いつもの四日市JAパーキングに車を止めて、6時27分発の大阪上本町行 近鉄特急に乗り込みました。上本町に8時21分到着、そのまま近鉄電車に乗り継いで8時30分過ぎに大阪難波駅に到着しました。まずは荷物をホテルに預けに行きます。このエリアには近鉄、大阪メトロ3路線、南海の3社が乗り入れる巨大ターミナル。事前にネットで経路をシミュレーションしたので、ホテルに最も近い出口にスムーズにたどり着くことができました。 大阪メトロ四つ橋線なんば駅の南改札口近くの32番出入口を出ると、ホテルは目の前でした。今夜の宿は、ワシントンホテル系列の「ホテルグレイスリー大阪なんば」です。前説が長くなりましたが、荷物をフロントに預けて、いざ出陣(笑)です。再び32番出入口から入って、大阪メトロ四つ橋線に乗り、本町駅で万博会場へのアクセス路線である大阪メトロ中央線に乗り換え、会場最寄り駅の「夢洲(ゆめしま)」へと向かいます。車内は、「戦友」?たちで満員です。終点の夢洲駅に着いたのは9時20分頃、ここまではほぼ順調でした。事前にYouTubeで予習もしていたので、まあ、この人出の多さは想定内です。10時の入場予約をしていましたので最悪10時半には入場できるだろう、と思ってましたが・・・甘かったです。列がまったく動かない・・容赦なく日光が降りそそぐので行列は日傘で埋め尽くされています。東ゲートにたどり着いた時には、すでに11時を過ぎていました。並び始めたのが9時半ですから、入場まで1時間半、さっそく、キャッチフレーズの「並ばない」ではなく「並ぶ万博」の洗礼を受けました。ずうずうしそうな夫婦連れに強引に割り込まれたりして、イライラもMAXになってきました。ようやくたどり着いた入場ゲートでは、空港のように荷物をX線でチェックされ、金属探知機をくぐり・・・・ここでもアクシデント 荷物のリュックが引っ掛かりました。会場へは瓶、缶の持ち込み禁止ですが、喘息治療用の吸入薬のボトルと鼻炎スプレーが、X線の画像で瓶か缶と判断されたようです。中身を確認して、ようやくOKが出ました。万博チケットのQRコードをかざして入場。この時点で11時5分すぎ。実は、フードコートの有料席を予約していて、それが11時から50分間なんです。(料金は550円)周囲を見渡す余裕もなく、フードコートまで早足で向かいました。場所がなかなかわからず、係員に聞いたりして、やっとたどりつきました。目的のサステナブルフードコート「大阪のれんめぐり~食と祭EXPO~」に、10分ほど遅刻して到着。中へ入ると、青森ねぶたが出迎えてくれました。ここは、万博会場の飲食エリアで最大規模の広さを誇っていて、大阪名物のたこ焼きや串カツ、ラーメンなどの有名店が出店しています。有料席エリアへは、予約済みのQRコードをかざして入場。たこ焼きの有名店「くくる」をチョイスしました。万博会場内ではキャッシュレスオンリーで、現金は使えません。クレカで支払い。ビールをグイっと飲んで、ようやく人心地つきました。ちなみにわたしが注文したのは、阪神タイガース優勝記念の限定たこ焼きで虎柄になっています。わがジャイアンツがクライマックスシリーズで戦うことを想定して、「虎を食う」ということでこれにしました。どうでもいい話ですが(笑)さあ、おなかも落ち着いて、会場へと繰り出します。前置きがくどすぎて長くなってきたので、続きは次回。

2025年09月14日

コメント(2)

-

酷暑の京都旅 トロッコ列車と千灯供養 ③

朝はゆっくり起床して昨日買ってきたパンで朝食。10時半ごろホテルをチェックアウトして、また荷物を預けてから、今日も容赦なく日差しが照り付ける京都の街へとでかけます。電車を乗りついで行こうと思ってたんですが、駅へ向かう途中、八条口のバス停にちょうど、祇園方面行のバスがやってきたので乗っていくことにしました。満員でしたが、ぎゅうぎゅう詰めというほどではありません。途中、清水寺の最寄りのバス停でどっと降りて行ったので座ることができました。カミさんはふらついているばあさんがいたので、席を譲っていましたが。祇園で下車。見慣れない「祇園祭ぎゃらりぃ」という建物が目についたので入ってみました。無料です。いつできたんだろう。中には、祇園祭のパネル展示や、実物大の鉾の模型、祇園祭関連のお土産などがありました。しばらくここで涼んでから、八坂神社に参っていくことにしました。 神社を出て、四条通を西に向かって歩きました。この日も人出は少なく、ごらんのとおり。お茶屋が立ち並ぶ人気のスポット花見小路通りも、繁忙期の賑わいではありません。四条大橋の上から三条方面を眺めます。鴨川沿いに「納涼床(のうりょうゆか)」が並んでいますが、まったくお客さんは見当たりません。暑いのでランチ営業をしていないお店が多いようです。先斗町通りへと歩を進めます。今回の旅行の3つ目の目的、「納涼床」でのランチ・・・・だったのですが、あまりの暑さなので外はやばいと思って、三日ほど前に室内に変更してもらいました。通りを進んでも、予約したお店が見当たらず、店先の掃除をしていた着物姿の女性に聞いてみましたが要領を得ません。「店を閉めはったんと違うやろか」なんて、恐ろしいことをおっしゃいます。予約時間の12時が迫ってきたので、電話してみました。もう少し先でした。路地の奥で、ちょっとわかりにくいというので、店の人が通りまで出てきてくれました。予約したのは「花柳」という京料理のお店。 たしかに、路地の奥に入り口があって、ちょっとわかりにくい。お店の入り口から通りを眺めると、こんな感じ。いかにも、京都の町屋という感じで、細長く奥が深い。情緒があります。部屋に通していただきました。鴨川がよく見えるいい部屋でした。家族連れの先客がいましたが、しばらくして帰っていったので、そのあとは貸し切り状態。見下ろすと、最初予約していた「納涼床」の日よけのよしずが見えます。 まずは、何はなくともビールです(笑)料理が運ばれてきました。「納涼床 懐石 花街」というコースで、京都の夏の味覚 鱧(はも)尽くしです。前菜 季節の5種盛り合わせ鮮魚3種 若狭で取れた鱧のお刺身もあります。梅肉がアクセント。鱧しゃぶ しゃぶしゃぶした鱧を水菜と白葱といっしょにいただきます。鮎の塩焼き鱧と京野菜の天ぷら次々と極上のお料理が運ばれてきます。やはり、美味しいお料理にはこれが欠かせません(笑)梅ちりめんご飯と赤だし、香の物デザートは宇治抹茶わらび餅です。納涼床でこれらのお料理をいただいたら、また一味違ったんでしょうが、いかんせん、部屋から眺めるだけでも汗が噴き出す光景です。最初、納涼床にはお客さんはいませんでしたが、しばらくして、飛び込みのお客さんらしいおっちゃんらのグループが入ってきました。暑さにも負けず?にぎやかでした。暑さだけでなく、あんな連中と納涼床で同席はいやだな~と思いました。静かな座敷に変更して正解です。逆光で真っ黒なシルエットになってますが、ツーショットも撮ってもらいました。帰り際に、納涼床を見せてもらいました。騒いでいたおっちゃんらはもう帰ったようです。ディナーだと、もうちょっとすごしやすいのかなあ。灯りがともって情緒もあるだろうし。また機会があれば、もうちょっと涼しいときにディナーでリベンジしたいと思います。 お店の玄関には、いろいろ京都らしい飾りつけがされてました。うちわには、芸妓さんや舞妓さんの名前が書いてあります。店を出て、鴨川沿いに三条から四条方面にむけて歩きました。先ほどの「花柳」さんの納涼床を河原側から見ると、こんな感じ。床がずらっと並んでますが、お客さんの姿は見えません。日陰がないので、ちょっとめまいがする暑さ・・・汗も噴き出してきてさっき飲んだお酒も流れ出る感じ。四条大橋までたどりついて、橋の下でしばし休憩。けっこういい風が吹き抜けて、涼しかったです。阪急と地下鉄を乗りついで、京都駅に戻ってきました。ホテルで朝預けた荷物を受けとり、バス乗り場へ。京都駅八条口を15時50分発のバスで、帰路につきました。運転手がちょっと落ち着きのない人で、始終、体を揺らしたり腕を動かしたり、ぶつぶつ独り言を言ったり・・・大丈夫かこの人?って感じでしたが、バスは無事に17時25分、ほぼ定刻に四日市生桑車庫に到着しました。よかったよかった。京都の酷暑はやはり厳しかったですが、トロッコ、千灯供養と初体験が叶って、いい旅でした。納涼床は体験できませんでしたが、お料理が美味しかったので良しとします。

2025年09月09日

コメント(2)

-

酷暑の京都旅 トロッコ列車と千灯供養 ②

16時すぎ、ホテルを出て京都駅の七条口側へ。京都定期観光バス、通称「おこしバス」のチケット売り場で、スマホの予約画面を提示してクーポン券を受け取りました。これから、旅の目的第2弾に向かいます。コース名は「愛宕街道灯し あだし野念仏寺千灯供養」です。京都で過ごした学生時代から、ずっと行きたいと思って行けなかった化野念仏寺の千灯供養をようやく見ることができます。バスは17時京都駅前を出発。ツアーの同行者はやはり年配の人が多く、予想外に一人客が目立ちました。外国人は見当たりません。このツアーは夕食付です。まずは食事場所へと案内されました。清凉寺、通称「嵯峨釈迦堂」と呼ばれるお寺の境内にある「竹仙」という京料理のお店です。ここは湯豆腐が有名ですが、今回は夏場の定番「冷やし豆腐」のコースをいただきます。 冷やし豆腐は、嵯峨豆腐の名店「森嘉」のお豆腐を使用、なめらかで湯豆腐とはまた違ったさわやかな味わいでした。別勘定のアルコールを頼む人は少なかったですが、わたしはもちろん地酒をオーダーお店のオリジナル冷酒です。お料理によく合いました。デザートはわらび餅。 お酒代を支払いに行ったとき、勘定してくれた女将さんと思われる上品そうな老女性いわく、この店の建物自体は100年以上の歴史があるそうですが、ここで京料理のお店を始めてからは50年ほどだそうです。「お酒を頼んでいただいておおきに。おなかを満たすだけやのうて、お酒を飲みながら料理を味わっていただけて、うれしおす。」と帰り際に言ってくれました。わが意を得たりさて、おなかもいっぱいになって、念願の化野念仏寺(あだしの ねんぶつじ)へと向かいます。念仏寺は、平安時代に弘法大師が創建し、のちに法然上人の念仏道場となったそうです。化野(あだしの)は、もともと鳥辺野(とりべの)と並び称される、京都における葬送の地でした。かつてこのあたりで葬られ長い年月風雨にさらされ散乱した無縁仏の石仏や石塔約8000体を、明治時代に地元の住民や僧侶が「西院の河原」と呼ばれる念仏寺の境内に集めて、一体一体ろうそくを灯して弔ったそうです。これが、「千灯供養」の始まりで、京都の夏の風物詩として定着しました。現在は、毎年8月の最終土日の2日間に行われています。バスを降りて、高台にある念仏寺まで10分ほど歩きました。受付でろうそくを1本受け取って境内に入りました。 言葉はいりませんね。僧侶の読経が響き渡る中、そこにはこの世とは思えない光景が広がっていました。 まず御朱印をいただいてから、石仏や石塔が立ち並ぶ「西院の河原」に入って、受付で受け取ったろうそくに火を灯し、石仏の前に供えました。しばし、幻想的な雰囲気にひたったあと、念仏寺をあとにしました。参道では、にぎやかな笛や太鼓の音が聞こえてきたので行ってみると、盆踊りでした。 盆踊りと聞いて連想するような近所の人たちがやぐらの周りで踊る、という感じではなく、ひょっとこや狐、おかめなどのお面をかぶった法被姿の人たちや獅子舞が笛太鼓にあわせて踊りまわるという、ちょっと妖しげな雰囲気を醸し出していました。このあたりの伝統芸能なのかな。 この参道は「旧愛宕街道」と呼ばれ、毎年この時期に、念仏寺への訪問者を迎え入れるため、また地元の地蔵盆を盛り上げるため、手作りの小さな行灯を道沿いに灯します。「愛宕古道街道灯し」と呼ばれ、今年で29回目を数えるそうです。嵯峨野保勝会という地元団体と、嵯峨野に自分の庵を持つ瀬戸内寂聴さんが立ち上げた行事で、行灯の数は大小800基、奥嵯峨の古き良き街並みを行灯のほのかな灯りで演出しています。 石垣の上の方に、「まゆ村」というまゆ細工のお店があり、カミさんが見たいというので息を切らせて石段を昇りました。 まゆ細工を作っていたおじさんと奥さん?とも少しお話しできました。さっき見た盆踊りは、昔はこの店の前あたりまで踊り下ってきたそうですが、最近は来てくれなくなった、とおじさんがこぼしていると、笛太鼓のお囃子がだんだん近づいてきました。「あっ、来た」と店の中にいた全員が外に飛び出しました(笑)でも、店の手前で引き返してしまい、みんな少し肩を落として店内に戻りましたまゆ細工をひとつお買い上げ。バスの集合時間も近づいてきたので、再び参道を引き返しました。解散した盆踊りの躍り手さんたちがまだそのあたりにいて、観光客が写真を撮ろうと群がっていたのをかきわけながら、バスに戻りました。千灯供養を紹介した中日新聞WEB版のコラム記事です。 バスは、何カ所かの主だったホテルと京都駅七条口に立ち寄り、わたしらは八条口ホテル京阪前で20時半ごろ下車しました。宿泊するホテルの近くにあるドン・キホーテに寄って、飲み物や朝食のパンなど買い込んでからホテルに戻りました。ドンキは外国人であふれかえっていて、はじめてドンキに入ったというカミさんもビビッていました(笑)ホテルには大浴場もあるようでしたが、テレビのインフォメーション画面で大浴場の混み具合を確認すると、男女とも混雑表示だったし、行くのも面倒、外国人と一緒になるのもちょっといやだったので、部屋のお風呂に入りました。トイレとは分かれていて広さもまあまあだったので、十分でした。テレビ番組をつけるとちょうど24時間テレビをやっていたので、ぼーっと眺めながらドンキで買ってきた缶ビールとポテチをお供に、京都の夜はふけていきました。さすがに暑さがこたえたし歩き疲れましたが、長年の念願をいろいろかなえることができたので充実感にあふれた一日でした。

2025年09月05日

コメント(2)

-

酷暑の京都旅 トロッコ列車と千灯供養 ①

8月の最終土日に、カミさんと京都へ行ってきました。今回は四日市から高速バスを利用。あらかじめネット予約しておきました。三重交通生桑車庫を、8時40分の定刻を10分ほど遅れて、ほぼ満席で出発。この日も猛暑を約束するような晴天です。京都駅八条口に10数分遅れて10時半ごろ到着。バスターミナル近くのホテルを予約してあったので、数分歩いて荷物を預けに行きました。荷物をクローク係に預けるんじゃなくて、自分で保管場所へ持って行くスタイル。ずらっと並んだ収納スペースのそれぞれにダイヤル式のワイヤー鍵がついていて、それを荷物の取っ手に通して固定します。身軽になって、太陽が容赦なく照り付ける京都の街に出発。京都駅からJR嵯峨野線で12分ほど、嵯峨嵐山駅に向かいます。京都駅で、偶然に、鉄ちゃんにとってうれしい出会いがありました。ちょうど、「トワイライトエクスプレス瑞風」が出発するシーンに出くわしたんです。往年の大人気寝台特急「トワイライトエクスプレス」の名前を冠したクルーズツアー専用の豪華寝台列車です。JR西日本の企画列車で、通常、大阪、京都を出発し、途中で山陰や山陽地方の観光地に立ち寄り観光をしながら周遊します。客車のほかに、食堂車やラウンジカー、展望車も連結され、全10両編成に定員わずか30名。気になるお値段は、ツアーの日程や利用する部屋にもよりますが、一人当たり30万円台から120万円以上が目安だそうです。スイートルーム利用の東京発4日間コースになると200万円を超えるというとんでもない金額です。 たぶん一生乗ることはないでしょうね(笑)出発の際には、撮り鉄たちはもちろん、JRや旅行代理店の社員らしき人たちが旗を振りながらお見送りしていました。車体の色も、昔のトワイライトエクスプレスを再現したような深い緑色でした。ちなみに、昔のトワイライトエクスプレスは客車を機関車で引っ張っていましたが、この「瑞風」は、ディーゼルモーターと蓄電池の電気とで駆動させるハイブリッド方式を採用しています。ちょっと興奮して長くなっちゃいました 本筋に戻ります。JR嵯峨嵐山駅のすぐ近くに、嵯峨野トロッコ列車の始発駅 トロッコ嵯峨駅があります。 今回の旅の目的の一つ目、以前からぜひ乗りたいと思っていたトロッコ列車に乗車します1カ月前に予約できましたが、桜や紅葉の時期にはかなり予約は困難です。12時すぎ、トロッコ列車が入線してきました。1日8往復しており、わたしらが乗るのは12時2分発の嵯峨野7号です。5両連結ですが、今回は一番人気の5号車、通称「ザ・リッチ」に乗ります。「ザ・リッチ」は5両のうち唯一窓ガラスがなく、風を受けながら渓谷の景観を眺めることができます。出発して最初は現在のJR山陰線の線路を走った後、廃線となった旧山陰本線を保津川の渓谷沿いに走ります。転車台がないので機関車を付け替えることができず、行きはディーゼル機関車が後ろから客車を押して進み、帰りは逆に前から引っ張ります。保津川の渓谷美だけでなく、春は桜、秋は紅葉に彩られ、息をのむ美しさだそうです。でも、夏の深緑もなかなかの美しさです。保津川には川下りの船も見えました。 車内放送も沿線の観光案内をしたり、歌を歌ったりしてましたが、ディーゼル音がやかましくてほとんど聞こえませんでした(笑)観光列車あるあるですが、記念写真のセールスに来たので、まあ、せっかくなので購入しました。20数分で終点亀岡駅に到着。ここからは、川下りや馬車で戻るという手段もありますが、わたしらは、そのまま折り返しの列車に乗って京都へ戻ります。列車は亀岡駅にわずか5分停車して、12時30分発嵯峨野8号として発車します。行きと帰りで違う景色を見るために、行きとは反対側の席を取りました。帰りは終点の嵯峨駅まで行かずに、ひとつ手前のトロッコ嵐山駅で下車しました。もっとにぎやかな場所にある駅と思っていましたが、山の中の秘境の駅みたいな雰囲気でした。 降りてしばらくは場所の感覚がつかめずに、炎天下、適当に歩いているうちに、記憶にある嵯峨野の風景が見えてきました。お蕎麦屋をみつけたので、お昼時も過ぎていたし、ちょっと脱水症状気味にもなってきたので、ここで昼食にすることにしました。満席でしたが、別の店を探す気力がなかったので、しばらく外で待つことにしました。ようやく招き入れられましたが、お客の3分の2は外国人でした。 ビールと梅おろしそばで生き返りましたこの店、ずいぶん昔にも来たことがあるような気がしてカミさんに言うと、「うん、わたしもそう思う」と同意してくれました。そのときはにしんそばを食べたような記憶があります。ここから先は嵯峨野の見慣れた景色です。 嵯峨野もそうでしたが、大混雑の光景しか見たことがない嵐山も、閑散というほどではないですが、あれっていうほど人出が少なく感じました。あまりの暑さのせいで観光客も敬遠したんでしょうか。押し合いへし合いが当たり前の渡月橋もごらんのとおり。おなじみの京ばあむの店でデザート代わりにパフェをいただいてから、再びJR嵯峨嵐山駅から京都駅まで戻りました。次の予定まで少し時間があったので、ホテルにチェックインしに行きました。今夜泊まるのは、JR西日本が経営する「ホテルヴィスキオ京都」です。時間まで8階のツインの部屋でしばし休憩です。

2025年09月04日

コメント(2)

-

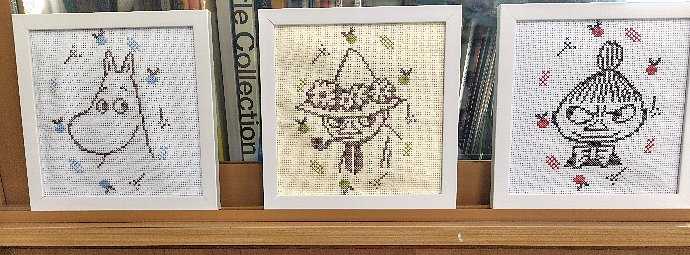

ムーミンの仲間たち

カミさんの趣味であるクロスステッチですが、月1回、季節の作品キットが送られてきます。義妹のK子ちゃんも同じものをやっていて、二人で競い合っているようです(笑)そのキットが早めに出来上がると、手持無沙汰なのか、ネットで簡単な作品の図案をダウンロードして、それを参考にして作っているようです。(正式なキットは高いので)最近のテーマは、ムーミンの仲間たち。ブログ友達が、埼玉県飯能市にある「ムーミンバレーパーク」というテーマパークに行った際のレポをしてくれたので、ちょっと縁を感じてカミさんの作品を紹介しちゃいます。9月に入りましたが、まだまだ真夏の猛暑が続いています。そんな中、8月最後の土日に、カミさんと京都に行ってきました。そのレポは、現在、写真整理中なので、近日公開します。

2025年09月01日

コメント(2)

-

前倒しでお盆の墓参り

お盆前の土曜日、前倒しで実父母の墓参りに行ってきました。ドライブも兼ねて、ということで、義妹のK子ちゃんも同行しました。お昼は、松阪の郊外にあるうなぎ屋さんで。予約していきましたが、案外すいていて飛び込みでもOKみたいでした。老舗なんですが、うな丼の上が1900円と、リーズナブルでした。わたしの実家は仏教ではないので本来お盆は関係ないんですが、そういうこととは関係なしにお参りはしています。お墓の花は枯れるとみっともないので、ここ数年は造花を使っています。墓参りをすませてから、ちょっと足をのばして「いいたか駅」という道の駅へ。日帰り温泉やコテージ、芝生広場も併設していて、もちろん地元の野菜や加工品など品数も豊富、近くを流れる櫛田川の景観が美しい奥香肌峡を眼下に眺められる展望スポットもあって、けっこう人気の道の駅です。ちょっと場の雰囲気にそぐわない(失礼)ような、おしゃれなドーナツショップが出店していました。そのドーナツと、あとホワイトコーンとしいたけも、今夜の焼き肉用に購入。ひさしぶりに「深緑茶房」にも立ち寄り、お茶売り場に併設した喫茶コーナーで夏限定のかき氷をいただきました。テーブル2卓、座敷机2卓、あとカウンターに5人ほどのキャパなので、20分ほど待たされました。座敷の外にはお庭もあって、いい雰囲気です。自分らはテーブル席に座りましたが、もう一つのテーブル席に陣取っていたおばさん4人組のおしゃべりがうるさくて、少し場の静かなムードをこわしていたのが残念。以前は、はじめから抹茶シロップがかかってましたが、自分で好きなタイミングで氷にかけるスタイルにかわったようです。かき氷はこの夏、初めてかも。すっかり涼しくなると同時に、団子とあんこ、葛餅も入っていてけっこうおなかにもたまりました。帰路にはもちろん前島食堂に立ち寄り若鶏肉を買いました。夜は、うち二人と、ケンちゃん、K子ちゃんの4人で、鶏焼肉です。鶏肉にからめてある前島食堂ご自慢のタレは、いつ食べても絶品です。道の駅で買ったホワイトコーンとしいたけも食卓に並びました。(ごめんなさい。写真を撮るのを忘れました)さてさて、人間ドックで便潜血が出て大腸カメラ検査を受けた話はすでにアップしましたが、今日(13日)に確定結果を聞きに行ってきました。幸いにも「異常なし」でした。めだったポリープや痔もなく、「憩室」といって小さなくぼみはありましたが特に炎症を起こしている様子もないと言われました。この憩室に便が貯まって炎症を起こすと出血することがあるそうですが、それもなく、いったい出血の原因は???医師いわく、「固い便が出たり、逆に下痢が続くと出血することもあるが、今回の出血原因はよくわからない」とのことでした。「はっきりした出血原因もないのに便潜血が出て、カメラ検査の結果、異状なしということはよくありますよ」・・・・・・だそうです。イマイチすっきりしませんが、まあ事なきをえて安心しました。

2025年08月13日

コメント(2)

-

「鈴木敏夫とジブリ展」

大腸検査の数日前、気晴らしにとカミさんとジブリパークに行ってきました。と言っても、ジブリパークエリアではなく、「愛・地球博記念公園」内にある体育館で開催しているジブリ展が目的です。ジブリ展とジブリパークの両方に入れるチケットも売ってるんですが、今回は展覧会のみのチケットです。駐車場は、ジブリパークに行った際に駐めたところと同じです。この日もうだるような暑さで、会場に歩いていくだけで汗が噴き出してきました。愛・地球博のマスコットキャラ「モリゾー」と「キッコロ」も真夏バージョンです。ジブリ展は、これまでもジブリパークオープン記念や、金曜ロードショーとコラボしたものを観覧してきましたが、今回は、スタジオジブリ設立の立役者の一人である名プロデューサー鈴木敏夫さんの半生と、スタジオジブリの歩みを絡めながらの展示です。会場の体育館です。ドーム型の、ちょっと体育館というよりサーカス会場ってかんじの建物。内部には、鈴木さんが若いころに影響を受けた蔵書や映画の膨大な資料、愛知県出身の鈴木さんが暮らした当時の名古屋の町の写真パネル、日本初のアニメ専門雑誌「アニメージュ」の編集長時代やスタジオジブリのプロデューサーに転身した際のスタジオ設立企画書、ジブリ作品誕生秘話の紹介パネルなどなど、じっくり見ていったら半日はかかりそうな展示内容でした。もちろん、ジブリ作品でおなじみのキャラクターや背景セットも展示されていて飽きさせません。 目玉は、千と千尋の神隠しの「油屋」とその周辺の怪しい食堂街を再現した巨大セット。朝、昼間、夕暮れ、夜と移り変わる街並みの風景を照明効果の変化で表現しています。夕暮れには提灯の明かりがともり、夜になると油屋の窓に宴会中の神様たちの様子が影絵のように映し出されます。お風呂のボイラーの煙突から立ち上る煙も表現した芸の細かさには感心しました。千尋の両親がむさぼり食べて豚にされたご馳走ですね。わたしも「豚」にされた???(笑)いやあ、なかなか見ごたえがありました。会場を出てからは、コーヒーショップの出店でソフトクリームを賞味し、ギフトショップを物色してから、記念公園を後にしました。そのあとは、カミさんにつきあってもらう条件であったIKEA長久手に立ち寄り、軽食でランチしてから店内をウロウロ。夕方には帰宅しました。

2025年08月06日

コメント(2)

-

上から下から

ここしばらく更新が滞っています。あまりの暑さで家に引きこもっているのでネタがないっていうのもありますが、別の心配事があってブログ更新が手につかなかったんです。7月上旬に年1回の人間ドックを受けました。その結果が中旬に届きました。肝数値とか血糖値とか不摂生が原因で毎年指摘される項目以外に、今回は便潜血反応が陽性でした。通常2回法といって、日を変えて2回、大便を採取するんですが、2回とも陽性。過去何度もこの検査はしていますが、2回ともというのは初めてですなので、今日、総合病院で大腸カメラ検査を受けてきました。 前回は上から内視鏡を入れた話でしたが、今回は下からです。以下、その顛末記です。大腸カメラは5年ほど前に個人医院で受けて以来ですが、今回は、これまでになく便に混じった血液の含有量が多くて、ネットで調べても大腸がんの可能性が比較的大きいなんて怖いことが書いてあったので、念のため総合病院で受診することにしました。個人医院のときは、事前にもらってきた腸管洗浄液と下剤を自宅で飲んで大腸をきれいにしてから来院という感じでしたが、総合病院では朝から病室を与えられて午後の検査に備えるということになりました。大部屋だとトイレの取り合いが心配だったので、部屋代は取られますが個室を希望しました。部屋で薬を飲んで何度もトイレで出して少しずつ大腸の中をきれいにしていきます。(洗浄液は2時間かけて2リットル飲みます)昼前、ようやく腸の中がきれいになったと看護師に認められて、点滴をうちながら検査室へ。個人医院のときと比べても準備が大仰です。検査は15分ほどで終わり、幸いポリープ等の病変の切除や組織採取もなく、しばらく病室で休んでから解放されました。ポリープ等の切除があればもう1泊となるところで、一応お泊り道具?一式は持って行ったんですが、不要になってほっとしました。厳密には10日後にまた来院して結果を聞いてからじゃないと、異常なしが確定しませんが、少なくともドキドキしながら結果を待つことはなさそうです。でも、異常なしだとしたら、出血の原因は何なんだろう?と、別の心配が浮かんできます。

2025年08月04日

コメント(2)

-

バレット食道

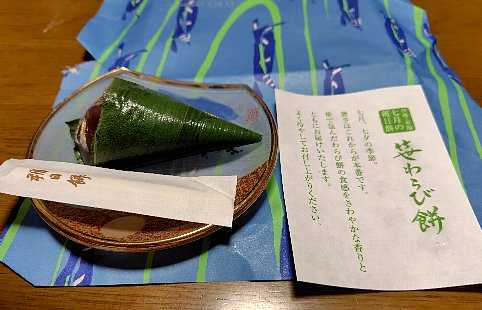

先日、胃カメラ検査を受けてきました。年1回の検査を医師から指示されています。数年前にたまたま受けた胃カメラで、「バレット食道」が見つかりました。それって何? って感じですが簡単に言うと、胃液が食道まで逆流する「逆流性食道炎」が原因で、胃と食道の境目において食道本来の粘膜細胞が胃の細胞に置き換わってしまう症状なんだそうです。確かに胃カメラ映像を見せてもらうと、明らかに周りと色が違うただれたような部分が広がっていました。痛みとかの症状はないのですが、やっかいなことにバレット食道になった部分は食道がんに変化するリスクが高まるんだそうで・・・・と、いうことで、最低年1回の胃カメラ検査で経過観察しているというわけです。ちなみに、「バレット」とは、その症状、原因やリスクを最初に研究発表した人の名前なんだとか。先日の検査では、バレット食道は健在?でしたが、幸い、がんと疑われる個所は見当たらない、との診断でした。一度、バレット食道化すると、その部分は治ることはないんだそうです。一生のお付き合いになります。ここのところ、ちょっと胃腸の調子がイマイチだったので、かなり心配していたんですが、とりあえず一安心。バレット食道を持つ人の食道がんの罹患率は、正常な人の10倍高まるんだそうです。それでも、バレット食道から食道がんを発症するのは、1年あたり1000人に一人だそうで、必要以上に恐れる事はないとは思いたいですが。来週には、これも毎年受けている人間ドックで身体の総点検をする予定です。さらに7年前ぶりくらいに大腸カメラも受けようかなあと思案中です。さて、話は変わりますが、梅雨も明けていないのに、ここ数日の猛暑続き、夏本番が思いやられますね。そこで、以前からカミさんと考えていたことですが、国から補助金が出るうちにと思って、居間だけですが、断熱効果をアップさせるためにサッシを二重にしました。業者からも、たぶんそろそろ補助金も切れるので、いいときに決断されましたね、とほめて?もらいました。さあ、効果はいかに??今年も半分すぎて7月になりましたね。と、いうことで?、久しぶりに朔日餅を買ってきました。

2025年07月02日

コメント(2)

-

京の「あじさい」寺めぐり 【後編】

そうこうするうちに雨は小やみになってきて、濡れた服もかわいてきたので次の目的地にむけて出発しました。時刻は10時半を過ぎた頃。向かったのは、長岡京市にある「柳谷観音 楊谷寺」(やなぎだにかんのん ようこくじ)です。宇治から長岡京まで少し高速を走り、あとで立ち寄る予定の長岡天満宮の横をぬけて、すれ違いも難しい山道をくねくねと10分ほど登って行きました。山門に近い駐車場2カ所はすでに満車で、さあ、どうしたものかと思ってたら、100mくらい先でおばちゃんが「おいでおいで」しています。この際まあいいかってことでそこに入れることにしました。おばちゃんいわく、ほかの駐車場は最初の1時間で500円、あと1時間ごとに200円ずつ加算される仕組みだけれど、ここは500円ぽっきりで時間制限なし、ということでした。個人がやっている駐車場かなあって思ってたら、ほかの駐車場と同じでお寺が経営しており、繁忙期にあける臨時駐車場でした。少し歩く距離は伸びますが結果オーライです。「柳谷観音 楊谷寺」は、山深い自然に包まれた、808年開創の歴史あるお寺で、弘法大師もたびたび参詣したと伝えられています。弘法大師が参詣したある日、お堂の近くの湧き水で子猿のつぶれた眼を親猿が洗っているのを見て、祈祷を施したところ子猿の眼が開いた、という言い伝えがあるそうです。その後、大師がその湧き水にさらに祈祷をすると、多くの人々の眼病が治癒する霊水となったということです。それ以来、このお寺は眼病治癒に霊験あらたかな祈願所として信仰を集め、「やなぎださん」と呼ばれて親しまれてきたそうです。お詣りして御朱印もいただきました。ご本尊は「十一面千手千眼観世音菩薩」というにぎやかなお名前の観音様です。さて、ここがあじさいの名所となったのはわりと近年のお話で、長岡京市には桜、ツツジ、カキツバタ、牡丹や紅葉の名所として知られた寺社はあるものの、初夏に目を楽しませる花の名所がない、ということで、この柳谷観音を「あじさい寺」としてPRしようということになり、市の観光協会と連携して境内のあちこちにあじさいを飾り始めた、という、少々生臭い?話らしいです。さきほど立ち寄った三室戸寺では庭園のあじさいでしたが、この柳谷観音ではあじさいの群生を楽しむというより、工夫をこらした「あじさいアート」がインスタ映えすることで有名になったようです。この時期、「あじさいウイーク」と銘打って、押し花御朱印や数珠ブレスレットづくり、目によく効く「眼力ヨガ教室」などいろいろなイベントも開かれるそうです。山門を入って、まずあじさいの花手水が目を引きます。 本堂から奥之院へは回廊の長い階段を登って行きます。 秋の紅葉もなかなか見ごたえがあるそうです。境内のあちこちには、あじさい柄の傘を使ったユニークなアートも・・・中でも一番人気は、石段にしつらえられた「花階段」です。緑のあじさいで「昇り龍」を表現しています。目にまつわる病や悩みにご利益がある「眼力稲荷」が花階段の奥にあります。ここはお寺ですが、こういうところに神仏習合の名残が見て取れます。おまけ「ミャクミャク花手水」だそうです。 大阪・関西万博との「勝手コラボ」かな?(笑)いやあ、見ごたえがありました。お昼時なので、参道の茶屋で「あじさいうどん」と焼きおにぎりで軽く昼食。フタ付きの容器ごとシャカシャカとふって中身を混ぜ合わせます。柳谷観音さんを後にして、山を下ります。最寄駅から30分近くかけて歩いてくる人を何組か見かけました。最後の立ち寄り場所は「長岡天満宮」です。地元では「長岡の天神さん」と呼ばれて親しまれています。とはいうものの閑散としていて、わたしたちのほかに見かけた「参詣者」は、この方だけでした(笑)さびれた感もありましたが、シーズンには、広大な八条ヶ池周辺に青もみじや花しょうぶ、カキツバタなどが見事に咲き誇るそうです。もちろん学問の神様ですから、七五三や受験シーズンには多くの参拝者で賑わいます。実は私、父親の仕事の関係で、幼稚園から小学校1年くらいまで、この長岡京市(当時は長岡町)に住んでいたことがあるんです。なので、この長岡天神さんにもお参りに来たことがあると思います。全然記憶はないですが。参拝とあじさい見物を終え、帰路につきました。三室戸寺での土砂降りは余計でしたが、あとは「紫陽花には雨がよく似合う」と言ってられる程度の雨ですみました。なかなか面白い小旅行でした。

2025年06月27日

コメント(2)

-

京の「あじさい」寺めぐり 【前編】

京都の桜や紅葉めぐりは何度もしていますが、紫陽花は見に行ったことないよなあ、と思いたってのおでかけです。「京都、あじさい、名所」と検索して出てきたのは、いずれも京都市ではなく近隣の町にあるお寺でした。カミさんのお休みの都合で、6月23日の月曜日、朝7時半ごろ車で出発。めずらしく「わたしも行きたい」と言うので義妹のK子ちゃんも同行。わざわざ休みを取ったそうです。天気予報は雨時々曇り 降水確率90~100%、降られるのは覚悟です。「あじさいには雨が似合う」ですよね(笑)新名神から京滋バイパスを走って、まず向かったのは宇治市にある「三室戸寺」です。山寺という形容がぴったりのお寺、駐車場の台数が少ないということなので早めに出たのが正解で、9時ごろ到着した時点ではまだ空きがありました。あじさいシーズンには10時を過ぎると駐車場が満杯になるそうです。傘を持って車を降りましたが、まだ雨は降っていません。息を切らしながら石段を昇り、まずは本堂にお参り。シーズン限定のご朱印もいただきました。「三室戸寺(みむろとじ)」は8世紀に創建されたと伝えられる古刹で、現在の本堂が建立されたのは1805年。ご本尊は千手観音、西国三十三所霊場の第10番札所です。このお寺が観光地として有名になったのは近年に庭園が整備されてからで、5月には2万株のツツジ、千本のシャクナゲ、6月は1万株の紫陽花、7月にはハス、さらに秋は紅葉の名所となり、「花の寺」として知られるようになったそうです。あじさい花手水です。ちょっと枯れ気味かな。本堂の前に広がるハス畑は、すでにチラホラと花を咲かせていました。 撫でると健康長寿や金運、勝負運などのご利益があるという牛やウサギ、ちょっと不気味な蛇の神様やらの石像がならんでいて、全部撫でてきました(笑) 本堂への石段を下りたところに庭園が広がっています。お寺のホームページでは、紫陽花の開花が少し遅れ気味で1週間ほど前からようやく見ごろになった、ということでしたが、まだ咲いていないのか、すでに枯れてしまったのか、花のない株もけっこうありました。ちょっと期待しすぎたかなって感じ。でも、それなりに楽しめました。平日で、天気もイマイチということもあって、わたしらが滞在している間はそれほどの人出ではなかったですが、あまりメジャーじゃないお寺(失礼)にもかかわらず、ここでもC国語の大声があちこちから聞こえてきました。だいたい見終わったのでそろそろ退出しようとした頃、空が黒い雲に覆われてきてゴロゴロと雷の音がしてきました。庭園を出たところにテントの出店が出ていて、ちりめん山椒や塩昆布、わらび餅や宇治茶団子などを試食していると、いきなり大粒の雨が降り始めました。傘が役に立たないほどの横殴りの雨です。あわてて駐車場まで走りましたがけっこう濡れちゃいました。駐車場はすでにほぼ満杯でした。これから見物に行く人たちやさっきのテントの出店のおばちゃんたち、大丈夫かなあ、なんて言いながら車の中でしばし雨宿りです。

2025年06月25日

コメント(2)

-

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第7話

長編レポも最終回です。船を降りて向かったのは、歩いて5分もかからない「瑞巌寺 五大堂」です。遊覧船からも海に突き出した小島の上に建っている「五大堂」が見えました。後で訪れる「瑞巌寺」のお堂のひとつですが、瑞巌寺から少し離れて、松島の絶景を望む場所に建てられています。 五大堂へ渡るには「すかし橋」というふたつの赤い橋を渡ります。この「すかし橋」は、上の写真のように橋の床板の間から真下に海が見えます。ちょっとしたスリルがありますし、よそ見してると足を踏み外してしまいます。これは、少し危なくして、橋を渡る参詣者の気持ちを引き締める効果を狙っているのだとか。「五大堂」は、東北地方最古の桃山建築とされ、1604年に伊達政宗が造営したとされるお堂です。内部に、瑞巌寺を開いた平安時代初期の高僧で、天台宗の基礎を固め比叡山延暦寺の第3代座主を務めた慈覚大師が手彫りしたと伝えられる五大明王を祀っていることから「五大堂」の名がついたそうです。お昼時を過ぎています。歩いて数分の「松島さかな市場」へと向かいました。まずは、屋外にある「焼がきハウス」で、名物の焼がきを賞味しました。そういえば、観光船で松島めぐりをしているとき、牡蠣の養殖いかだもあちこちで見かけました。「松島かき」といわれ、牡蠣の名産地として知られています。潮の香りいっぱいの豊かな味わいとプルプルの歯ごたえがなんともいえません。肉厚の牡蠣と生ビール・・幸せです。建物の中に入ると、所狭しと海産物が売られています。その一角のお寿司コーナーで、まぐろ尽くし握り(私)とまぐろ丼(カミさん)を注文しました。これを持って2階へ。広いフードコートになっていました。2階では海鮮ラーメンやかきバーガーなんてのも売っていました。お寿司のまぐろは新鮮で、味も歯ごたえも良し。松島に近い塩釜港は、まぐろの水揚げ量で6年連続日本一になったこともあるそうです。ここは、「昭福丸」という遠洋まぐろはえ縄漁船を所有する水産会社が経営しているようです。満腹になって、さかな市場を後にしました。最後に向かったのは「瑞巌寺」です。ここも歩いて数分で着きました。 瑞巌寺は、宮城県の民謡「斎太郎節」の大漁唄いこみに「♪松島のサーヨー瑞巌寺ほどの 寺もないとエー♪」と唄われた名刹です。拝観料は大人700円です。自販機で購入しました。ここで御朱印の受付もしていました。息子にも頼まれていて、瑞巌寺本堂と五大堂のものをいただきました。直筆なので、御朱印帳を預けて帰る際にいただきます。「瑞巌寺」は臨済宗妙心寺派に属する禅宗寺院で、9世紀初頭に慈覚大師が開創した天台宗のお寺を前身にしていると伝えられています。その後、鎌倉時代の13世紀中ごろに鎌倉幕府の執権 北条時頼により禅宗に改宗されましたが、戦国時代を経て衰退していったといいます。観光船で島めぐりしているときにガイド放送で言ってましたが、瑞巌寺が改宗する際に前身の天台宗の経典を松島の島のひとつですべて焼き清めたということです。復興したのは仙台藩祖の伊達政宗の時代で、以降、伊達家の菩提寺として厚く信仰されました。明治時代の廃仏毀釈で一時荒廃しましたが、明治天皇の東北巡幸の際にこの瑞巌寺が御座所とされたのを契機に再び復興し、現在にいたるということです。平成30年には10年におよぶ大修理が完成し、創建当時の姿がよみがえったそうです。国宝の庫裡から中に入ることができます。回廊を渡って、これも国宝の本堂の内部を巡ります。絢爛豪華な内部は撮影禁止なので、HPの写真を拝借。狩野派などの作による襖絵が見事です。孔雀の間といって本堂の中心、法要が営まれる部屋です。上段の間といって、藩主が来た際のお成りの間です。政宗公の甲冑姿の木像がでんと座っています。伊達政宗といえば「独眼竜」といって失明した右目に眼帯をしている姿が有名ですが、この木像は政宗公の遺言により右目が開いている姿をしています。宝物館で重文の仏像や障壁画、涅槃図、政宗公の甲冑や刀剣を見学してから境内をあとにしました。参道の途中には「洞窟遺跡群」が並んでいました。洞窟の壁面には供養塔や五輪塔が置かれ、戒名が無数に刻まれているそうです。(立ち入り禁止なので確認はできませんが)供養場として使用されていたと考えられ、最も古い供養塔は、政宗公が1636年に亡くなった際に殉死した家臣のものとされています。松島観光を終え、駅へと戻ります。途中、仙台銘菓として有名な「萩の月」の菓子店「三全」の支店があったので立ち寄りました。仙台駅で買う予定でしたが、直営店では簡易包装の割安な「萩の月」が買えるということなので、ここでお土産購入。 ご存知かとは思いますが、カスタードクリームが入ったカステラ生地のまんじゅう型のお菓子です。萩の花が咲き乱れる宮城野の空に浮かぶ名月に見立てた、仙台の定番銘菓です。JR仙石線で仙台駅まで戻りました。帰りの電車は比較的すいていました。駅ビルで、息子ご希望の、レトルトの「牛タンカレー」を購入。一箱だけでしたが、千数百円しました。夕食は新幹線で駅弁でも、と考えていたんですが、せっかくだし、まだ時間に余裕があったので、夕食には少々早いですが、駅ビルで食べていくことにしました。仙台駅ビルの3階に「牛タン通り」といって、人気店の支店があつまった一角があります。ここで、有名な店の牛タンを味わっていくことにしました。選んだのは「たんや善治郎」。行列でしたが10数分ほどで順番が来ました。 牛タン、とろろ飯、テールスープがつく定食。自分で焼いた昨夜の旅館の夕食のものとは比べ物にならないほど柔らかくてジューシーでした。おいしゅうございました。私らが並んだのはまだちょっと早めだったので、それほど待たずに食べることができましたが、食べ終わって店を出た際には、さらに行列が伸びていました同じ3階に萩の月の「三全」が営む「ずんだ茶寮」があったので、デザート代わりに「ずんだシェイク」を賞味。 牛タンで油っこくなった口の中に、さわやかな甘みが広がりました。美味こうして、すべての予定を終了し、あとは帰路につくだけです。仙台駅を午後6時22分発のはやぶさ112号、東京駅8時21分発のぞみ91号、名古屋には9時56分に到着しました。近鉄特急で四日市へ。このころになると車窓に雨の筋が目立つようになり・・・・10時49分四日市着。駅から歩いて10分ほどの駐車場までの道のりは・・・土砂降りでした。家にはなんとか日付が変わるまでには帰着できました。お風呂も、グルメも、景色も堪能し、念願の銀山温泉にも泊まれたし、震災の被災地も訪ねて手をあわせることもできたし、現地では雨にも降られずにすみました。とくに最終日は、予報では曇り時々雨で、降られることを覚悟し、実際、今にも降りだしそうな空をしていた時間帯もあったんですが。さすが「なんちゃって雨男」、降られそうで降られません(笑)予定していたスケジュールをほぼ完遂できて、達成感とすばらしい思い出ができた旅でした。東北はまだまだ行ってないところもあるので、また行きたいなあ。

2025年06月05日

コメント(2)

-

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第6話

早朝6時すぎ、最終日も早起きです。曇り空、なんとか日中は雨には降られずにすみそうです。さっそくお風呂へ行きました。この日は昨日と入れ替えで、殿方は「水心鏡」と「月宮殿」です。中でつながっていて二つの浴場を行き来できますが、それぞれに入り口があります。近い方の「水心鏡」の入り口から入りました。泉質は同じですが、ふたつの浴場合わせて、内風呂3つ、露天の岩風呂2つ、桶、ヒノキ、陶器の一人用の湯船が計6つ、水風呂にサウナ・・・あれ16種という浴槽の数のはずですが、昨日の梅の粧の6つとあわせて数があいませんね・・・まあ、いいや、とにかくいっぱいあるんです(笑)数えながら、出たり入ったりを繰り返しているうちにのぼせてきましたので、数えるのはやめてお風呂を出ました。(例によってHPからの拝借です。)露天風呂は庭園を囲んでいて情緒たっぷりで癒されました。前日の歴史を感じるこじんまりしたお風呂もよかったですが、こういう大旅館のお風呂も開放感にあふれていて、また違う趣があります。今回はカミさんのほうが先に部屋に戻っていました。朝食は7時から9時までの間に、昨日と同じ「岩清水」です。7時ちょうどくらいに行ったんですが、すでにオープンしていてお客さんが会場に入っていました。でも、なんとか窓際の席をゲットできました。朝食はバイキングです。少しずつ取ってきたつもりでしたが、けっこうトレイいっぱいになっちゃいました。行列ができるという名物の釜めしも、カミさんが確保してきてくれました。上の緑色のは「ずんだ餅」です。枝豆をつぶしてお餅をくるんだ宮城の名物スイーツ。部屋に戻って布団に転がっているうちに、そろそろ出立の時間です。身支度をして9時すぎフロントへ降りていきました。朝食後、あらかじめ精算をすませておいたので、鍵を返すだけです。帰りも送迎バスで仙台駅まで送ってくれます。9時半発の便を予約しておきました。旅館の外観写真を撮っていると、スタッフがツーショットを撮ってくれました。市の中心部に入って少し渋滞しましたが、10時すぎには仙台駅東口に到着しました。駅のコインロッカーに大きな荷物を預け、行動開始です。この日の移動は鉄道です。10時29分発のJR仙石線に乗りました。超満員でドアに押し付けられました。でも次の駅についてもドアが開きません。「降りま~す」という声が車内の中ほどの方から聞こえたんですが、なすすべもありません。そうすると、どこからか「ボタン押せ!」と怒ったような声が聞こえました。そこでようやくドアの横にある乗降ボタンを押さなければドアが開かない仕組みだということに気づき、ボタンを押そうとしたら、一瞬早く隣にいたお兄さんがバンってボタンを押すとドアが開き、何人か降りていきました。この電車に乗るのは初めてですからわかりませんよね。「そんなに怒ったように言わんでもええやん」と心の中で思いながら、電車は発車しました。仙台から二つ目、「宮城野原」という駅でドドっと降りていったので座ることができました。なにかあるのかなあ、って思いましたが、あとで理由がわかりました。この駅は、プロ野球 東北楽天イーグルスのホームグラウンド「楽天モバイルパーク宮城」の最寄り駅なんですね。この日はデーゲームで楽天の試合があったようです。降りて行ったのは観戦のお客だったんですね。40分ほど電車に揺られ、車窓に海が見え始めたころ、目的地の「松島海岸駅」に到着しました。 旅行最後の観光は、日本三景のひとつ「松島」です。まず駅前の乗船券発売所で「松島島めぐり観光船」のチケットを購入(ひとり1000円也)しました。12時発の便をあらかじめネットで予約してあったんですが・・・公式HPによると、事前予約の場合は、現地の乗船券売り場で予約名と乗る便を伝えて該当のチケットを購入するというシステムのはず(もちろん空きがあれば予約なしで当日券も買えます)なんですが、売り場のおじさんは、わたしが「12時の便を予約して・・・」と言うのを最後まで聞くことなく、「何枚? 11時30分(の便)に間に合うよ。時間や座席の指定とかはないから。」とせかすように言います。確かに買った乗船券には日付も時間も書いてありませんし、満席かどうかチェックしている様子もありません。「??? じゃあ、ネット予約の意味ないじゃん」と思いながら、せかされるままに早足で6、7分、観光船乗り場に急ぎました。(まあ当然でしょうが、観光船乗り場にも乗船券売り場がありました。)桟橋に停泊していた「仁王丸」に乗船。着いたのが出航時刻ぎりぎりだったので、すでに窓側の景色がよく見える席はすべて埋まっていました。ここでケチっても仕方ないと思い、船内で一人600円追加して2階のグリーン席に行くことにしました。さすがに余裕で窓際の席を確保できましたが、出航後にこちらに移ってくる客もいて、結局グリーンの窓際席もほぼ埋まりました。後で冷静になって考えてみると、便の指定がないんだったら、あわてて11時30分の便に乗って追加料金払わなくても、並んで次の12時の便に乗れば1階の窓際席に座れたんだよなあ・・と思わなくもなかったですが、あとのスケジュールに30分余裕ができたので、まあ良しとしよう。日本三景「松島」の島々を席から眺めたりデッキに出て眺めたり。潮風が気持ちよかったです。 様々な形をした大小の島々でしたが、船内放送のガイドを聞いていると、それぞれにいろいろな歴史や島民の生活があるようで興味深かったです。50分の船旅を終えて、再び乗船場所に戻ってきました。12時30分の便の行列ができていました。さあ、次の見物場所へと向かいます。

2025年06月04日

コメント(2)

-

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第5話

2時すぎ、仙台へ向けて出発。ところが、カーナビくんがまたやってくれまして・・・(ナビだけのせいじゃないんですけどね)さんさん商店街からさほど遠くない三陸自動車道のインターから乘ればよかったのですが、ナビはなぜか一般道を通るルートを示しました。高速を行くのとそんなに変わらないのかな、と思ってナビの到着時刻表示をろくに気にせずにうっかりと従ってしまいました。ところが、これが沿岸部を通る遠回りの道でして、この先で三陸道に合流するのですが、その時点で、かなりタイムロスしてしまいました。もともと、事前にパソコンの地図アプリでだいたいの所要時間を調べて出発時間を設定していたんですが、実際にナビが示す所要時間が当初の予定より長かったのも想定外でした。4時に仙台駅から出る、宿の無料送迎バスを予約してありました。レンタカーを返却しなければいけないので、3時半ころには仙台駅に着きたいと思ってましたが、三陸道に乗った時点で、ナビが表示する到着時刻は4時・・・・えらいこっちゃ、間に合わんということで、(大きな声では言えませんが)、遅れを取り戻そうと制限速度オーバーで走り続けてしまいました。(幸い?パトカーや白バイの取り締まりにはあわずにすんだんですが、あとはオービスに引っかかってないか心配です・・・)高速の渋滞もなく、仙台市郊外のインターで降りた時点ではかなり遅れを取り戻せたんですが、なにせ大都会の仙台市、中心部へ向かう道路は交通量が多いです。ガソリンも満タンにして返さなければなりません。間に合うかドキドキものでした。結論的には、仙台駅の駅レンタカー営業所に返却した時点で3時40分すぎ。思ったより余裕でセーフでした。 やれやれ、あせったあ仙台駅東口のバスターミナルの一角に送迎バスの乗降所がありました。宿泊する予定の旅館の送迎バスを見つけ、乗り込みました。マイクロバスかなって思ってましたが、大型バスだったので、ちょっと驚きました。半分ほどの座席が埋まり、定刻の4時にバスは仙台駅前を出発。杜の都といわれるだけあって緑が多く、幹線道路の立派な街路樹がずっと続いていました。40分ほど走って到着。仙台の奥座敷と言われ、仙台藩伊達家にもゆかりが深い「秋保(あきう)温泉」の「ホテルニュー水戸屋」が今夜のお宿です。昨夜のお宿とはうってかわって、7階建て166室の大きな温泉ホテルです。やっぱりでかいです。チェックインをすませて、エレベーターで6階まで上がりました。本館「白梅」の606号室、標準的な10畳のお部屋です。部屋から周囲を見ると、比較的大きな旅館やホテルが多い温泉だということがわかります。なにもかも昨日とは対照的。 6時ごろまで一休みしてから、お風呂に行きました。この水戸屋には1階に「梅の粧」「水心鏡」「月宮殿」という3つの大浴場があります。「水心鏡」「月宮殿」は中でつながっているので、実質2か所ですが、男女入れ替え制です。チェックインした夕方から夜までは「梅の粧」が男性、「水心鏡」「月宮殿」は女性になっていました。ということで、「梅の粧」へ。夕食時間が6時か7時を選ぶことができて、わたしらは遅い方を選びました。やはり、早いほうの6時台の食事を選ぶ人が多いためか、お風呂はけっこうすいていました。計算通りです。浴場はかなり広く、内湯が2か所、露天の岩風呂が2か所、あと水風呂とサウナ。水風呂とサウナ以外はすべて浸かってきました。(旅館のHPより)無色無臭で、さらさらしたお湯♨でした。風呂を出て、少し売店を物色したあと部屋へ戻りました。鍵が二つあったので一つずつ持って、早い方が先に部屋に戻るということで、カミさんはまだ戻っていませんでした。戻ってきたカミさんに聞くと、女性用のほうはやたら大小の浴槽が多くて、とてもすべて入れなかったとのことでした。明朝は男女が入れ替わるので楽しみです。ちなみに、3つの大浴場にあわせて大小の16の浴槽があるということで、「梅の粧」は、水風呂とサウナも入れると浴槽は6つ。残りは明日数えてみよう。夕食は7時15分から、「岩清水」という大きな会場です。「ばっけってなんですか?」と聞くと、東北の方言でふきのとうのことだそうです。お肉は「仙台牛」と「牛タン」から選ぶんですが、やはり仙台と言えば「牛タン」ですね。少し焼きすぎたため固めになってしまいましたが、肉の味がしっかりしていておいしかったです。桜鯛と蛤の海鮮蒸しもあっさりはしていますが味がよくしみて美味でした。鮭と帆立のクリーム焼き蓮根もち揚げ出しごはんは宮城産ひとめぼれ。デザートはストロベリームース。今夜の夕食は、しっかり地酒も味わい、おいしく完食できました。寝る前にもう一度お風呂につかって、仙台 秋保温泉の夜はふけていきました。明日は、早くも最終日です。

2025年06月02日

コメント(2)

-

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第4話

「南三陸さんさん商店街」は、東日本大震災によって被害を受けた事業者たちによって2012年2月に仮設商店街としてスタートしました。そして震災から5年後の2017年3月3日に、かつての町の中心地をかさ上げした高台に本設されました。本設した3月3日の「さんさん」と、太陽のように「サンサン」と輝く笑顔とパワーに満ちた商店街にしたいという思いから「さんさん商店街」と名付けられたそうです。飲食店のほか、鮮魚店や地元物産店、スイーツのお店とかも軒を並べています。そして、商店街から志津川湾に向けた一帯が、「震災復興祈念公園」として整備されました。今回の旅行で、ぜひ1か所は震災遺構を訪れたいと思い、この地を選びました。東北各地にある震災遺構の中でも、岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」と並んで、特にインパクトが強いのはここじゃないでしょうか。ニュースでも何度も見た気がします。南三陸町の旧庁舎跡です。 骨組みがそのまま残された「防災対策庁舎」15.5mの大津波によって、庁舎屋上に避難した町職員や近隣住民らのうち43人が犠牲になりました。ひん曲がった鉄骨や非常階段が津波の威力を物語っています。両側にあった行政庁舎は破壊され流されました。庁舎跡から海沿いへ少し行くと小高い丘の上に慰霊碑がありました。慰霊碑のある丘から、今は穏やかなリアス式海岸の志津川湾を望めます。緑地公園のようになっているところも、地震前には家屋建物が密集していたといいます。想像もつきません。南三陸町で、最大震度6弱、津波の最大高23.9m、死者620人 行方不明者211人を数えています。 合掌。商店街に隣接する「南三陸3.11メモリアル」という震災伝承施設にも立ち寄りました。時間があまりなくて駆け足の見学でしたが、地震や津波の被害の様子や、そこからの復興の歴史が写真パネルなどで展示してありました。特に印象的だったのが、さきほど見てきた防災対策庁舎の被災直後の姿です。観光気分で訪れてはいけない場所かもしれませんが、映像や写真でしか見たことがない被災地の現状を、商店街の復興の姿もあわせて、少しでも感じ取ることができた気がして、来てよかったと思いました。さて、今夜の宿へと向かいます。

2025年05月31日

コメント(2)

-

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第3話

前の日に、6時55分からの展望露天風呂の予約をしていたので、6時半前には起床です。フロントで鍵を受け取り、別館の2階から裏山の上にあるお風呂まで85段の階段を登りました。 階段の壁に貼ってあるこんな写真も目を楽しませてくれます。息を切らしながらようやく到着。 小屋の鍵を開けると脱衣室。 先に入るようにカミさんに言うと、「ええやん、一緒に入ったら」というお言葉。結婚して以来、一緒にお風呂に入るのは初めてかもしれません。お互い見ないように背中合わせではありましたが(笑)・・・浴槽の窓からは、白銀の滝の上部のせせらぎが木々の間から見えました。上の2枚の写真を撮ったのは、風呂をあがってからですよ。念のため。フロントに鍵を返し、部屋に戻って一休みする間もなく朝食に出かけました。7時から9時までの好きな時間に行けばいいですが、7時40分くらいに朝食会場へ。昨日の夕食場所とは違う大広間です。「ザ・温泉旅館の朝食」です。ご飯は、白米もありましたが「大根メシ」を選びました。別名「おしんめし」、おしん一家が食べていたご飯ということですが、米粒を探すのに難儀したという当時のものとは比べ物にならないと思うほど美味しかったです。もちろん、湯豆腐も欠かせませんね。温泉街に「野川とうふや」という人気のお店があって、揚げ出し豆腐や湯豆腐をテイクアウトで食べる観光客も多いんですが、そこの豆腐かなあ?つや姫の白米もおかわりして、朝は完食です。おいしゅうございました。1階のラウンジで食後のコーヒーを無料で飲めるというので行きました。格子窓ごしに外の通りを眺めながら、ゆったりとした時間をしばし過ごしました。 部屋に戻って荷造りをしながら、昨日、山形駅で買ったものの食べてなかったサクランボをいただきました。実がくっついています。規格外ということで安く買えました。でもお味は酸味と甘みが程よいバランスで、バッチリでした。9時半ごろ、チェックアウトです。名残惜しかったですが、銀山温泉の街並みともお別れです。「お荷物を駐車場までお運びしましょうか」と聞かれましたが辞退して、自分で運んで駐車場へと向かいました。この時間になると大声で中国語を話す散策客たちがうろうろし始めています。さあ、今日も頼むよ、フィットくん。この日は、これから3時間近くかけて、宮城県の南三陸方面へ車を走らせます。田舎の国道から東北道、三陸道を走り継いで北へ東へ・・・カーナビくんは、今回はマメに経由地を設定したおかげで最適な道を案内してくれました。念のため、持って行った地図帳で現在地をそのつど確認するようカミさんにもお願いして、12時半ころには無事に目的地の南三陸町「さんさん商店街」に到着しました。ここは、道の駅にもなっていて三陸の新鮮な海の幸をおいしく食べさせるお店が並んでいます。ここの名物は新鮮な三陸産の魚介を使った「キラキラ丼」というネーミングの丼料理で、ほとんどの飲食店で提供しています。季節ごとに具材を統一していて、5月から8月までの夏の時期はキラキラ丼の中でも人気No1の「ウニ丼」です。ウニ大好き人間としてはぜひ味わいたいと楽しみにしていました。どこのお店でもよかったんですが、えいやっと飛び込んだのは「弁慶鮨」というお店。 カミさんは、まだそれほどおなかがすいていないと言うので、一つだけ注文。店内は狭いので、二人でひとつだと店外にある共同の飲食スペースで食べてほしいということでした。外のテーブルで待っていると店から運んできてくれました。箸もお手拭きもお茶も取り皿も二人分提供してくれましたので、カミさんにも少し分けて二人で食べました。ふきっさらしだったので、少々寒かったですが、それを忘れる美味しさ、幸せでした。デザートは、山形駅で買ったサクランボとイチゴがまだ残っていたので、ここで残りを完食しました。ウニ丼も食べたかったんですが、はるばるこの「さんさん商店街」にやってきたもう一つの目的があります。それは、また次回。

2025年05月30日

コメント(2)

-

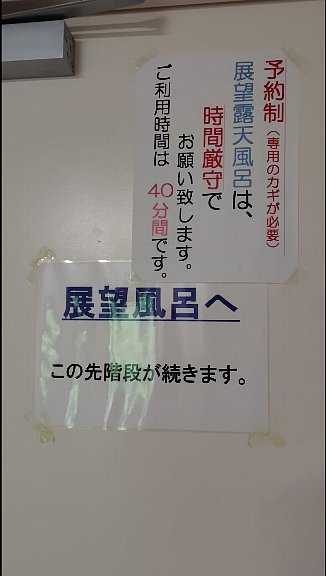

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第2話

なにをさておき温泉♨です。能登屋旅館には3か所のお風呂があります。大浴場と地下の洞窟風呂、そして山上の展望風呂です。展望風呂は時間予約貸し切り制でチェックインの際に予約しました。明朝の6時55分から40分間です。まずは洞窟風呂に行くことにしました。ここは、入り口に札がかけてあり、「空き」になっていたら貸し切りで入ることができます。だいたい20分くらいの制限時間です。フロントの横にある入り口にかかっていた札は幸い「空き」だったので入ることにしました。石段を下りていくと脱衣所がありました。ふたりで行ったんですが、さすがに混浴は恥ずかしかったので(笑)、交代で湯船につかりにいきました創業当時から使っている源泉とかで、色は薄く濁っていて少し硫黄の香りがしました。(カメラ持ち込み禁止なので、上の写真2枚ともにHPから拝借しました。)湯上りに散歩に出ることにしました。浴衣に丹前、下駄ばきという温泉街散策ファッションで出発。まず、能登屋の2軒隣にある「八木橋商店」という酒屋兼土産物屋に立ち寄り、地酒やアクセサリーなどを購入したんですが、ちょっとしたアクシデントが・・・(後刻、説明します)歩いて数分の銀山川の上流に「白銀の滝」という落差22mの滝があります。マイナスイオンを浴びて気持ち良し 滝の近くに銀山の廃坑跡がありました。入り口からのぞくだけでしたが、往時の雰囲気は味わうことができました。石段を少し登ったところに、昔の銀山温泉を写真と映像で紹介する「おもかげギャラリー」という展示小屋がありました。ギャラリーの前から眺めた温泉街の景観です。「伊豆こけし本店」 こけしの絵付け体験もやっているようでした。お土産に「おしんこけし」というのを売っていました。朝ドラ「おしん」の1シーンで、かあちゃん(泉ピン子)を訪ねてやってきたおしん(小林綾子)が一緒の布団で一夜をすごし、翌朝、奉公先へ帰るため別れを告げるときに、旅館に飾ってあったこけしを見て、「かあちゃんに似てるな」と言いました。かあちゃんはそのこけしを旅館の女将さんに頼んで譲ってもらい、涙を浮かべながら「かあちゃんだと思って大事にしろ」とおしんに手渡す、という感動的な場面がありました。(帰ってからNHKオンデマンドで、「おしん」の該当シーンを見直しました)それにちなんで、そのこけしを「おしんこけし」として銀山温泉の名物土産にしたそうです。さきほど触れたアクシデント?ですが、八木橋商店で買ったつもりでいた銀山温泉の文字入りのぐい呑みが入っていなかったことが部屋に戻ってから判明 レシートにも計上してなかったので、店のおばちゃんが勘定し忘れたのかな。再びお店に行ったんですが、すでに閉店していました。明日にまた来ようと思ったんですが、開店時間までに出発する予定です。そこで、明かりがついていた裏口に回って店の人を呼び出し、事情を話して再購入しました。ただし、今は手が離せないので7時にもう一度来てくれ、ということだったので、夕食中に席を立って受け取りにいくという出来事がありました。(・・・と、いかにも自分が対処したように書いてますが、白状すると、店との交渉も商品の受け取りもすべてカミさんがやってくれました。感謝感謝)さて、お楽しみの夕食は「喜楽」というお食事処で6時45分からです。しゃぶしゃぶは、地元 尾花沢牛です。やわらかくてめちゃくちゃ美味でした。鯉の甘露煮や刺身、わらびやうるいといった春が旬の地の山菜も出てきました。これは銀山温泉名物の「滝川豆腐」といって、裏ごしした豆腐や豆乳を寒天で固め、ところてんのように細長く突き出した夏の味覚なんだそうです。見た目も涼しげで、素朴な味わいでした。しゃぶしゃぶをいただいた時点でかなり満腹になってしまい、最後の方に出てきた鴨汁と山菜の天ぷらはけっこう油っ濃かったこともあって、二口三口でギブアップ、完食できませんでした・・・ 山形米のつや姫とデザート(メロンと杏仁豆腐?)は、なんとか完食して、ディナーは終了。年寄りには少し量が多かったですが、地元の食材中心のお料理、とてもおいしかったです。お食事処を出たところに、おしんこけしが飾ってありました。部屋に戻ると布団が敷いてくれてあったので、しばし、満腹のおなかをかかえてゴロリ。ようやく少し消化したかなっていうところで、お風呂に行くことにしました。今回は大浴場です。もちろん男女別で、特に予約も時間指定もありません。(上の2枚もHPからの拝借です。)先客がすぐ出て行ったので貸し切り状態。露天風呂で夜風にあたっていると、さっきまで苦しかったおなかも回復してきました。お風呂を出て、少し旅館内を散策。 「日本秘湯を守る会」とは、「秘湯」という言葉を作ったとされる朝日旅行の創業者が提唱して昭和50年に設立された団体です。「旅人の心に添う秘湯とは人なり」をモットーとして、宿を取り巻く自然環境や温泉環境のあり方を考え、多くの旅人に愛される温泉宿とは何か、を日々追及しているとか。日本全国の温泉宿135軒が会員になっており、銀山温泉では唯一能登屋旅館が会員なんだそうです。外に出てみることにしました。さすがにこの時間になると、日中の喧騒はなく静けさに包まれています。この雰囲気を味わえるのは宿泊者だけの特権ですね。そして銀山温泉の魅力は夜になるとさらにアップします。正面から見た能登屋旅館です。再び「白銀の滝」に行ってみました。もっとライトアップされてきれいかなと思ってましたが、それほどでもなかったです。旅館に戻り、4階の望楼に上がってみました。談話室になっています。談話室から眺めた温泉街。川を挟んで能登屋の向かい側にある「本館古勢起屋」。能登屋と同じく登録有形文化財に指定されています。銀山温泉で指定されているのはこの2軒だけです。銀山温泉で1年の内、最も人気があるのは雪が積もった景観です。特に夜、雪に街灯や宿の明かりが映し出されてまさに幻想的な雰囲気を醸し出します。こんな感じ上のような写真やYouTubeの動画でしか見たことないですが、雪の時期にここを訪れるのはなかなかの苦労のようです。この一帯はかなりの豪雪地帯ですのでね。(それをものともせず、大挙してやってきて騒がしくするのはC国人の団体くらいです。)部屋に戻り、もっと温泉街を眺めていたかったですが、明朝も早いので床につくことにしました。銀山温泉の夜は静かにふけていきます。

2025年05月29日

コメント(2)

-

みちのくふたり旅~温泉、絶景、そして鎮魂~ 第1話

東北レポの始まりです。心配した昨夜来の雨もほぼやんで、曇り空の旅立ちです。5月22日 木曜日、早朝5時半すぎに家を出て、遠出の際の定番、四日市のJA駐車場に車を預け、6時52分の近鉄特急で名古屋、7時51分発のぞみ292号で東京へ向かいました。9時27分東京着。初めての東北新幹線ホームへ。乗り込むのは、はやぶさに連結されたつばさ133号山形、新庄行です。だんだんとテンションが上がっていきます。 緑色が仙台行はやぶさ、紫が山形新幹線つばさです。お互いの鼻っ面同士の連結、いつぞや走行中にはずれて話題になったヤツですね。10時ちょうどに発車。つばさは、福島で切り離されて在来線を走るので、少し狭くて2+2の4列シートです。福島までは新幹線らしい高速運転でしたが、在来線に入るととたんにスピードが落ちて振動も大きくなったような気がしました。風景も一気に山の中です。12時43分 山形に到着。 駅ビルのお蕎麦屋さんで昼食。山形は有名なそば処だそうです。ほどよくコシがあって美味しゅうございました。 少し駅ビル内をうろついて、夜のデザート用にサクランボとイチゴを購入。(山形といえばサクランボですね)ここからはレンタカーを借りました。駅レンタカー営業所で手続きして山形駅前を2時頃出発。しばしの旅の相棒はホンダのフィットです。なぜか仙台ナンバーでした。レール&レンタカーを利用したので、JR、レンタカーとも料金が割引になります。ナビが少し古かったためか、降りたインターがナビ画面では終点だったんですが、実際にはもっと先まで高速で行けたようです。一般道に入ってからも妙な旧道を走らされたりして少しタイムロス。それでも、3時半過ぎには目的地に到着しました。今夜のお宿は、かねてから一度は泊まりたいと思っていた「銀山温泉」です。日帰り客は、温泉街より少し手前の「大正ろまん館」という広い駐車場を併設した土産物屋より先は乗用車では入ることができません。ここからシャトルバスが出ているので乗り換えです。ここで、ビールとおやつを購入しました。我々のような宿泊客は、より温泉街に近い各旅館の駐車場まで行くことができます。泊まるお宿「能登屋旅館」の専用駐車場に車を止めました。右の奥に止まっているのが相棒のフィットくんです。駐車場には係の人が待機していて、荷物を宿まで三輪バイクで運んでくれます。荷物を頼んで、宿までぶらぶらと数分歩いて行きました。この時間帯はまだ日帰り散策客らしい連中で温泉街はかなり賑わっていました。銀山温泉という名称は、江戸初期の大銀山「延沢銀山」に由来しています。大正末期から昭和初期に建てられた洋風木造の旅館が銀山川の両岸に軒を並べ、「大正浪漫」をキャッチコピーにした情緒あふれる街並みで人気の温泉地です。銀山が廃れたあとも、こじんまりした湯治場として生きながらえてきましたが、大正2年に銀山川が氾濫してほとんどの湯治宿が流出してしまい、温泉は衰退の一途をたどっていきました。転機になったのは、昭和元年に温泉のボーリングによって高温多量の湯が湧出し、一斉に洋風の三、四層の木造構造の旅館が建ち始めました。昭和61年に家並み保存条例が施行されて風情ある街並みが整備保存され、銀山温泉は復興しました。その後、道路の整備や新幹線の開通によって観光客も増えていき、また近年では秘湯ブームや、千と千尋の神隠し、鬼滅の刃といったアニメのモデルになったのではないかという評判もたって、外国人観光客も激増しました。ただ、狭い温泉街に大挙して観光客が押し寄せるオーバーツーリズム問題もおこるようになり、日帰り客の入場制限も試験的に行われています。ところどころに足湯もあります。赤い橋の右手の、3階建ての建物に特徴的な望楼が乗っかった旅館が今夜の宿「能登屋旅館」です。能登屋の創業者であり銀山開拓の祖とも言われる「木戸佐左エ門」の名前が記され鳳凰や桐の装飾が施された大きなレリーフは「鏝絵(こてえ)」といって、左官職人が鏝(こて)を使ってつくりあげた芸術作品です。鏝絵はほかの旅館でも装飾に使われています。「能登屋旅館」は明治25年創業、銀山温泉のシンボルともいえる老舗で、国の登録有形文化財にも指定されています。銀山温泉にある13軒の旅館の中でも特に人気が高く、また、本館、別館合わせて15室しかないので、6か月先まで満室のことが多い、銀山きっての予約困難な宿です。わたしも、半年前になんとか予約することができました。チェックインです。荷物は仲居さんが運んでくれました。こんな写真も飾ってありました。NHKの連続テレビ小説「おしん」の舞台にもなっています。 わたしたちの部屋は3階の銀山川に面した「清流」。なんと、「おしん」の撮影が行われた部屋だそうです。83歳になったおしん(乙羽信子)が、久々に銀山温泉を訪れて、子供の頃この温泉で働く母親を訪ねてはるばるやってきた時の思い出を孫に語って聞かせるシーンで使われたとのことです。能登屋に限らずほかの旅館もそうですが、温泉街を眺めることができる銀山川に面した部屋は人気が高く、特に予約するのがむつかしいです。(山側の部屋は山肌と雑木林しか見えません(笑))能登屋旅館の外観はレトロですが、エレベーターもあって、部屋の内部は近代的できれい。もちろん冷暖房完備、トイレも洗浄便座でした。部屋から眺めた景色です。残念ながら3階の部屋は屋根の庇が少し邪魔になっていました。2階の部屋は中央の川までよく見えるようです。さあ、一休みしてから行動開始です。

2025年05月28日

コメント(2)

-

ただいま

昨日の土曜日の深夜、東北から帰ってきました。体中痛いです(笑)結果的に旅先では傘の出番はありませんでした。よかったよかった。楽しく意義深く、おいしいものもいっぱい食べれた3日間でした。いっぱい撮ってきた写真もまだ手つかずなので、レポはいましばらくお待ちください・・・

2025年05月25日

コメント(2)

-

行ってきます

明日から2泊3日で旅行に行ってきます。行き先は東北地方。帰ってきたら長編のレポになると思いますので、乞うご期待❤お約束の傘マーク全開ですが、なんちゃって雨男の神通力でお天気がもつことを願っています(笑)

2025年05月21日

コメント(2)

-

京都~吉野 桜づくしの旅(吉野編)

早朝から列車の走行音が聞こえてきましたが、わたしにとっては心地よい目覚まし音です(笑)前の日に、添乗員から「朝食会場は6時半オープンです。宿泊客専用ですが、けっこう混みあうので、できたらオープン時間に行かれた方が待たずに済むかもしれません。過去には出発時間に間に合わなくなり朝食抜きになった方もいました。」なんて脅されました。朝食抜きなんて、ケンちゃんにとっては死活問題です(笑)オープン前の6時15分くらいに朝食会場に行きました。すでに10数人並んでいました。バイキングです。和食もありましたが、洋食にしました。品数はそんなになかったですが、私には十分です。ケンちゃんは洋食をひととおり平らげたあと、再び和食の列に並びに行きました(笑)集合時間は8時半です。ホテルのロビーに集まりました。歩いてバス乗り場へ向かいます。土産物屋が開き始めたのが8時半すぎだったので、出発前にお土産を物色したかったカミさんたちは残念がってました。バスの座席は、昨日は前のほうでしたが、この日は最後列でした。振動とエンジン音が気になりましたが、ほかの席より広めなので楽に座れました。バスは一路、奈良の吉野へと向かいます。自動車専用道は渋滞でしたが、途中で下道に降りて、狭い生活道路のような道も通りながら、見事にほとんどタイムロスすることなく吉野山の駐車場に11時頃到着。15時半までの約4時間半、自由行動です。吉野は2年前の桜の時期にも来ていますので、だいたい勝手はわかってます。出発時には雨模様で危ぶまれた天気も、到着するころには回復してきて、晴れ間ものぞいてきました。肝心の桜は、下千本が七分咲き、中千本が五分咲き、上千本は三分咲きということで、4、5日早い感じです。歩き始めて5分足らず、ケンちゃんが、小腹がすいたのでカフェに寄りたいと主張し始め食べ物のことで拒否ると機嫌が悪くなるので(笑)、しかたなく早々と休憩。窓からは下千本の桜を見下ろすことができました。いただいたのは桜プリン。塩漬けの桜の花がアクセントになって美味しかったです。ケンちゃんは、さらに葛餅も食べていました。仕切り直して出発。前回に断念した下千本の「七曲り」という遊歩道に行きかけましたが、かなりの急こう配だし桜の咲き具合もイマイチだったので、すぐにメインルートに戻ってきました。ところどころ満開の木もあって、吉野らしくなってきました。雨の予報だったせいか、まだ桜が早いためか、身動きとれないほどの混雑ではなかったですが、それでもかなりの人出です。しばらく歩いて、金峯山寺蔵王堂に到着。前回は二王門が改修中でカバーで覆われていて残念だったので今回は期待しましたが、工事はまだ続いていました。蔵王堂にお参りしていくことにしました。ちょうど御開帳の特別拝観をやってましたが、そこへは並ばず、横からお参りして御朱印もいただいてきました。境内では猿回しもやっていて、しばし見物。大阪関西万博にも出演が決まっているそうです。蔵王堂から少し登って、「吉水神社」へ。蔵王堂も遠望できます。前回も立ち寄った吉野山を一望できる人気スポット「一目千本」は、やはり賑わっていました。満開ではないですが、それなりに見ごたえあります。本殿にもお参り。ここの参拝方法は「2礼 17拍手 1礼」という特殊なものです。前回は連続して数えているうちにわからなくなってしまいましたが、今回は学習(笑)して、「4回×4 +1回」と区切りをつけて柏手を打ちました。それと、これも前回できなかった奥の「書院」の見学もリベンジです。日本最古の書院建築とされ、兄 頼朝から追われた源義経が身を寄せていたり、南朝を開いた後醍醐天皇の御座所、豊臣秀吉が花見を催した際の本陣が置かれた場所とされています。奥が義経の部屋、手前が弁慶が控えていた間だそうです。後醍醐天皇の御座所。邸内には後醍醐天皇や義経、秀吉ゆかりの鎧や鞍、襖絵や湯釜、壺や能面などが展示されていました。しばし悠久の歴史に思いをはせました。前回と同じく、ここから少し先の「勝手神社」まで登り、引き返すことにしました。この先、上千本まで行こうとすると、かなりのハイキングになってしまいます。絶景らしいですが、チャレンジするには時間的にも体力的にも無理です。帰りは少し、あちこちのお店に立ち寄りながらゆっくり下山。前回と同じ酒屋でまたまた桝酒をいただきました昼食は各自で自腹。ちょっとよさげな「やっこ」という食堂で、春限定の定食をいただきました。桜色のそうめんと柿の葉寿司のセット。デザートに葛餅がついています。バスには15時30分集合。45分に出発しました。1時間ほど走って、近鉄 大和八木駅へ。ここから近鉄電車で名古屋まで帰ります。17時51分、近鉄特急「ひのとり」に乗車。うつらうつらしているうちに、19時32分 名古屋到着です。ここでツアーは解散。地下街の「まるは食堂」で夕食。名物のジャンボエビフライとお刺身の定食で旅の打ち上げです。帰りもJRで桑名まで戻りましたが、鈴鹿サーキットでのF1の影響で、下り列車にも遅れが出ていました。後で知りましたが、サーキットの最寄り駅はカオス状態で乗客をさばききれず、徒歩1時間かかる近鉄の駅まで歩いてください、とアナウンスしていたそうです。まあ、なんにしても楽しい旅行でした。

2025年04月06日

コメント(2)

-

京都~吉野 桜づくしの旅(京都編)

4月5日、6日に、お花見の旅に行ってきました。今回は、うち夫婦とケンちゃん夫婦の4人旅です。クラブツーリズムのツアーを利用、コース名は「東寺夜間特別拝観と醍醐寺の桜、吉野千本桜たっぷり4時間滞在2日間」と、いかにもっていうタイトル(笑)朝6時前に車で家を出て、桑名駅近くに預け、JRで名古屋へ向かいました。おりしも、この土日は鈴鹿サーキットでF1が開催されるので、最寄り駅の「鈴鹿サーキット稲生」に向かう大集団ですれ違う列車はどれも満杯でした。7時すぎに名古屋駅到着、集合時間まで1時間ありますが、ケンちゃんのたっての願いで、駅ナカの喫茶店でモーニングサービスを食べるために早く家を出た次第。8時10分、新幹線改札前で集合。総勢41名、ほぼ全員年配のご夫婦かおばちゃんのグループでした。8時41分発の新大阪行きこだまで一路京都へと出発しました。寝る間もなく9時34分到着。宿泊は、駅直結の「都シティ近鉄京都駅」です。まずは、ホテルに荷物を預けに行きました。少し身軽になって、観光バスで京都の街に出発です。まず向かったのは嵐山。駐車場から歩いて、最初の見物場所「宝厳院」へ。ここは天龍寺の塔頭寺院で、秋の紅葉、春の桜が楽しめる「獅子吼の庭」と呼ばれる室町時代に作られた回遊庭園が有名です。そのお庭を特別拝観。花をつけていない木もあって、ちょっと期待ほどではありませんでした。昼食は、駐車場の横にある団体用の「レストラン嵐山」で「湯豆腐御膳と季節のおばんざい」食後はしばし嵐山、嵯峨野を散策。さすが?の人出です。伊勢神宮に遣わされた未婚の皇女「斎王」が身を清めたとされる「野宮神社」渡月橋。ケンちゃんがいれば、食後の食べ歩きも当然あります(笑)「京ばあむ」のパフェ。八つ橋でアイスをすくって食べると美味です。底にバウムクーヘンが入っています。ケンちゃんが、なにがあっても食べると決めていたという「ゆばチーズ」。チーズが入った湯葉を油で揚げています。けっこう歩き疲れてバスに戻り、続いて向かったのは「醍醐寺」。豊臣秀吉が有名な「醍醐の花見」を催した、京都きっての桜名所の一つです。バスを降りて、さっそく目に飛び込んできたのが「桜の馬場」、見事です。醍醐寺には「三宝院」「伽藍」「霊宝館」の大きく3つの見物エリアがあって、まず、「三宝院」の総合受付でチケットを購入します。チケット1枚に3つのエリアのそれぞれの入場券がついています。その流れで、まず「三宝院」に入りましたが、すぐのところに御朱印の授与所があったので並ぶことにしました。ところが、この行列がなかなか進みません。20分以上は並んだでしょうか。ようやくいただくことができました。聞くと、書置きの御朱印が早くになくなってしまい、いちいち書いているので手間がかかっていたとのことです。ここでずいぶんタイムロス。それぞれのエリアには16時半までに入場しないといけないんですが、この時点ですでに16時15分。大慌てで「三宝院」のお庭だけぐるっと見て回りました。建物の中にも入ることができたのですが、そんな時間はありません。小走りで第2のエリア「塔頭」へ向かいました。なんとか間に合って一安心。ここは広い境内にいくつかのお堂が点在しています。ここも、ささっと早歩きで見て回りましたが、あちこちの桜の木がほぼ満開で、古いお堂や五重塔の風情に彩りを加えていました。当然ながら、貴重な宝物が納められている「霊宝館」は観ることができませんでした。ケンちゃん夫婦は、自分らの御朱印も買っておいてねと私らに言い残して、自分たちはちゃっかり3つのエリアとも見てきたそうです。 まあ、いいけど。京都最後の桜見物は「東寺」です。入った時にはすでに薄暗くなってきました。ライトアップの一般入場者の大行列をしり目に、少し早めに団体専用入り口から入場できました。ツアーの特典ですね。ここでは、人が少ないうちに御朱印がゲットできました。夕闇が濃くなってくると、ライトアップ開始です。ライトアップされた五重塔が、満開の桜とともに夜空に鮮やかに浮かび上がります。そして、その姿が瓢箪池に逆さに映る幻想的な光景は、思わず観るものを異次元に引き込むかのようです。金堂や講堂の巨大な薬師如来を始めとした仏像に合掌して、夜桜鑑賞は終了しました。いやあ、すごかった。京都駅前に戻ったのは19時半ごろ。預けた荷物を受け取り、いったん部屋に入りました。少々狭かったですが十分です。窓からは京都駅の線路を見下ろすことができます。ときおり電車や貨車が通過していくのを眺めることができ、鉄ちゃんにとっては何よりのお宿です。(笑)少し休憩して、夕食に繰り出しました。あらかじめ目星をつけておいた「酔心」という居酒屋でおいしい料理とお酒に舌鼓。(料理の写真は撮り忘れました・・)ホテルに戻って、お風呂で疲れを癒したあとは、しばし時々通過する列車をぼーっと窓から眺めながら京都の夜にひたっておりました。カミさんは早々とご就寝です。

2025年04月05日

コメント(2)

-

春爛漫 梅まつり

日曜日、天気もいいので思い立って、市の農業公園で開催している「梅まつり」にカミさんと行ってきました。10時過ぎ家を出発。このあたりの地理に詳しいカミさんのナビで、農業公園のHPで案内されているアクセス道路とは違う裏道で行ったおかげで10数分で駐車場に到着反対側からやってくるメインのアクセス道路にはずらーっと車の列が見えてました。この日が梅まつりの最終日、天気がいい日曜日とくれば、そりゃ混みますよね駐車場には県外ナンバーの車も目立ちました。ふだんは無料なんですが、まつりの期間中は入場料500円取られます。本当ならば、梅まつりは3月20日までだったんですが、開花が遅れたので、本日3月23日まで延長されました。まずは高台から梅園の全体を見物。下に降りて、あたたかな春らしい日差しのもと、100種類4500本が咲き誇る梅林を散策しました。まつり期間中は、食べるものや物産などのお店もいっぱい出ています。昼前、ほぼ満杯の駐車場を出て、帰りはメイン道路のほうを通ってみましたが、会場へ向かう車の列は2キロ近い渋滞になってました。

2025年03月23日

コメント(2)

-

金曜ロードショーとジブリ展

車で1時間半ほどの津市にある三重県総合文化センターで開催している「金曜ロードショーとジブリ展」を見に行ってきました。始まってからけっこう経ってているし、平日なのでそんなに混んでいないだろうと思ってましたが、広い駐車場がほぼ満杯。ジブリをなめてました2つの会場に分かれていて、チケットを買ってまず第1会場へ。チケットは1900円也、なかなかのお値段です。入って、いきなり行列。若いカップルや子連れのファミリーが多かったかなあ。ジブリ作品をほぼ独占的にテレビ放映してきた日テレの金曜ロードショーとスタジオジブリとのかかわりをコンセプトにして、「風の谷のナウシカ」から最新作「君たちはどう生きるか」までの作品をパネルや絵コンテなどで紹介、同時に初放映時の世の中の出来事や流行も写真や文章で説明し、当時はやった本やCD、おもちゃなども展示していました。それらを立ち止まってじっくり読んだり眺めたりする人たちが多くて、列がいっこうに進みません。しかたなく、後ろの方から眺めながら先へ進みました。原則、撮影不可ですが、撮影OKのゾーンもありました。真ん中にくるくる回る投影機があって、いろいろな作品の絵を壁に映すエリア。そして、「風の谷のナウシカ」に登場する「腐海」を再現したエリア。物語で重要な役割を果たす死の森の支配者「王蟲」をはじめ様々な腐海の植物や蟲たちがなかなかの迫力で迎えてくれました。第1会場を後にして第2会場へ。第2会場は、ジブリパークにあるような、作品の登場人物になりきって写真を撮れるエリアになってました。どのコーナーも行列で、とても割り込む気力はありませんでした。グッズショップも併設していて、ここも大賑わいでした。想像以上の混雑で、じっくり見て回ることはできませんでしたが、テレビの映画番組の視点でジブリ作品を紹介するところがユニークで、非常に興味深い展覧会でした。それに、スタジオジブリが設立される前に製作された作品のためか、ジブリパークではほとんど取り上げられていない「風の谷のナウシカ」の展示があったのもうれしかったですね。さて、先日のカミさんの誕生日は、近くの焼き肉屋で二人会食。奮発してちょっとお高いお肉を食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。それと、傘が壊れてしまったと言ってたので、晴雨兼用の長傘をプレゼントしました。もうひとつ、ちょっと大きな買い物。20年以上働いてきた三菱製冷蔵庫ですが、さすがに心配になってきたので暑くなる前にと思って買い替えることにしました。それに、3月は新型への切り替え直前の時期なので旧型がかなりお得に買えるため、買い替えのチャンスとテレビでも言っていたので・・・新しいパナソニックの冷蔵庫は、もちろん消費電力も少ないし、少し狭かった冷凍室の容量も大きくなりました。それと、前のは自動製氷が壊れていていちいち製氷皿に水を貯めて冷やしていたんですが、それも解消して便利になりました

2025年03月18日

コメント(2)

-

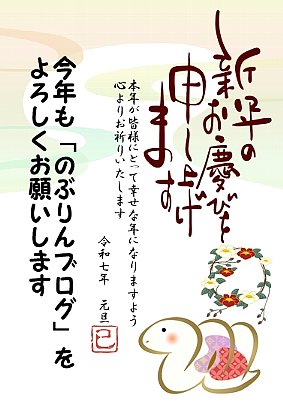

三寒四温

3月3日、ひな祭りです。春の足音が確実に、と言いたいところですが、昨日までの暖かさから一転、寒の戻りともいうような肌寒さ関東では積雪もあるかも、なんてニュースで言ってました。体調崩さないように気を付けなけりゃ・・ですね。 カミさんの新作です。

2025年03月03日

コメント(2)

-

ぐったりパワハラお伊勢参り

2月8日 今シーズン初めてのまとまった積雪です。少し雪かきをしたんですが、昼過ぎからまた強く降りだしました。さて、本題です。少し日をさかのぼりまして、ディズニーから帰ってきた3日後の1月28日に、1月だけで3回目の伊勢に行ってきました。今回は好きで行ったわけではなく、気のすすまない伊勢参り。うざくて長い話ですが、すこし、説明させてください。うちの自治会には、「親老会」という名前の老人会があって、65歳になる年に半強制的に入会させられます。自治会は「組」といういくつかの下部組織で構成され、組ごとに親老会の役員を選出することになっています。その役員は、いわば世話役で、新入りが自動的に選出される仕組みになっていて、しかも、次の新入りが入るまで役員をやめられないという理不尽なしきたりになっています。困ったことに、うちの組では、あと4年は次の新入りが入ってこないので、わたしは最短あと4年も役員をさせられることになります。しかしながら、その4年後の新入りは、うちのカミさん(笑)。 でも、よその組では女性の役員もいるのに、うちの組では役員になるのは何故か代々男性ばかりなんです。理由はわかりません。男性の新入りは、5年後しか入ってきません。カミさんは、「わたしが入ったら、役員代わったるよ」とは言ってくれてますが・・・市内のいくつかの自治会の老人会で構成される上部組織の「連合会」では、年1回、1月のこの時期に「伊勢初詣」のバス旅行を行うのが恒例になっていて、参加は任意ですが、わたしは役員ということで否応なく参加、ということになった次第です。全部で大型バス3台で出発。役員は、点呼や、つまみやおやつ、飲み物の積み込み、配布という仕事がまずあります。うちの組の長老たち(以前、義父や義母の葬儀の際に意地悪なことを言ってきてカミさんを泣かせたじいさんもいます)は、わたしに「おい、Nくん、後ろに来て(いっしょに酒を)飲めや!」と言ってきましたが、「役員の仕事がありますので」と断って、他の役員の人と前方に座りました。長老たちは「なんじゃあ。固いのう。」と怒ってましたが、無視です。やがて、伊勢に到着。まずは、外宮に参拝です。続いて、宇治橋近くの団体用の食堂で昼食。ここでも、前に座った長老たちに、「おい、飲め」と酒やビールをさんざん注がれ、飲み物の追加注文の取り方が悪い、遅いと怒られ、食べた気も飲んだ気もしませんでした。一種のイジメですな、こりゃ。ようやく解散。自由行動で一人になりました。ほっと一息。内宮参拝に向かいます。ふだんはあまり参らない神様にもお参りしました。五十鈴川の守り神「瀧祭神(たきまつりのかみ)」です。社殿を持たない石神様です。風を司る神をお祀りする「風日祈宮(かざひのみのみや)」です。皇大神宮(内宮正宮)では、平穏に過ごせることへのお礼を申し上げました。天照大神の「荒御魂」を祀る「荒祭宮(あらまつりのみや)」いろいろお願い事をしました。「帰りは長老たちにからまれませんように・・・」(笑)おはらい町を少し歩いて、「もめんや」さんでは、モモに頼まれた干支(巳)の飾りを購入。 二軒茶屋餅のクラフトビールで、長老たちに飲まされた気分の悪い酒を清め?ました。(笑) バスに集合して、最後の目的地、二見です。二見興玉神社といえば、「夫婦岩」ですね。夏至のころ、夫婦岩の真ん中から朝日が昇ります。その時の様子です。遠くには富士山も見えることがあるそうです。帰りの車中では、みんな飲みつかれたのか、ばあ様たちのおしゃべり以外は静かでした(笑)でも、最後の休憩のあと、バスに乗り込んだ際に、例のじいさんが「なんじゃ、Nくん、コップが空やないか。もっと飲まんかあ!」と言って一升瓶で紙コップになみなみと酒を注いでいきました。アルハラも追加です。5時ごろ帰りつきました。皆さまのお見送りと、余った缶ビールの配布、車内の片づけも役員の仕事です。しかも、他の役員は別の降車場所でさっさと降りて行ってしまったので、最終降車場所まで乗ってきたわたしともう一人の役員の二人でやらされました。これがあと4年も続くと思うとうんざりです。せっかくのお伊勢参りだったのに、精神的にぐったりです。

2025年01月28日

コメント(2)

-

ディズニー帰りの東京見物

京葉線で東京に戻り、山手線で日暮里、京成電鉄に乗り換えて高砂で京成金町線に乗り継ぎ、柴又に13時過ぎに到着しました。東京見物に選んだのは、「柴又帝釈天」です。柴又と言えば「男はつらいよ」ですね。駅前には、「寅さん」と妹の「さくら」の銅像がありました。 参道を少し行くと「柴又帝釈天」があります。正式には「経栄山 題経寺」、江戸時代初期に開かれた日蓮宗のお寺です。言わずと知れた映画「男はつらいよ」シリーズの主人公 車 寅次郎(寅さん)が産湯をつかったお寺として観光名所になりました。まずは、お参りしました。書置きでしたが御朱印もいただきました。 映画では、帝釈天の参道に、寅さんの叔父夫婦が営み、妹さくらが働いているだんご屋があります。そのモデルになったとか、映画撮影の際に出演者やスタッフの休憩所になったとか、とにかく映画にゆかりの深いだんご屋が2軒あります。そのひとつが「とらや」もうひとつが「高木屋 老舗」です。この2軒には、本家争いみたいなややこしい話もあるようですが、ここでは省略します。私らは「高木屋」さんのほうに立ち寄り、名物のおだんごをいただくことにしました。3種類のおだんごが食べ比べできるセットを頼みました。甘辛いみたらし、刻みのりでまぶしたしょうゆ味、そしてあんこがのった名物の草だんごです。素朴なお味でおいしかったです。夕食を早い時間に予約してあるので、これをお昼代わりにしました。店内には、映画の撮影当時の貴重な写真がずらっと飾られていました。左が寅さん役の渥美清さん、右が山田洋次監督です。柴又を後にして、東京へ戻りました。カミさんのご要望で、八重洲口の大丸へ。行列して「芋きん」を購入。昔、東京出張した際は、よくお土産に買い求めたものです。丸の内口から「KITTE 丸の内」に向かいました。まずは、屋上庭園に昇って東京駅とステーションホテルを上から見物。 ディナーは、ここの5階にある「象印食堂」です。17時半に予約しておきました。 あの象印が経営するレストランで、自慢の炊飯器で炊いたごはんを食べてもらうのをコンセプトにしています。 余談ですが、右の限定ビールは、ラベルを見ると、伊勢の「二軒茶屋餅」のクラフトビールでした。お伊勢さん初詣でもお世話?になったビール、何かご縁のようなものを感じましたね。ごはんは柔らかめ、固め、五穀米の3種類から選びます。おかわり自由です。ごはんに合うおかずを工夫しているようです。「華ごころ会席」というコースをあらかじめ予約しておきました。 デザートの「お米アイス」 コメ粒の食感が面白かったです。ごちそう様でした。先ほど、ディナーを待つ間、わたしはソファーで一休み、カミさんは館内のショップを見て回ったようです。その際に、気に入った服をみつけたようで、迷った末にお買い上げ。すべてのスケジュールを終えて、帰路につく時間です。19時9分ののぞみで東京をあとにしました。家に帰りついたのは22時半すぎ。楽しく夢のような3日間、めずらしく全日程好天(笑)のもと、ここちよい疲れと、いっぱいの思い出を胸に、やがて来るクレジットの請求書におびえつつ(笑)、ディズニーツアーは終わりました おわり

2025年01月25日

コメント(2)

-

Fantasy Springs #6

ディナーまで少し時間があったので、ミラコスタに立ち寄りました。以前は、再入場のために、手の甲に特殊インクのスタンプを押されましたが、今はパスポートのQRコードからデータを登録する方式のようです。ショップを物色したり、ソファでしばし休憩したりして時間つぶし。時間がきたので再びパークに入場し、ディナー場所へと向かいました。今回は、プライオリティシーティングの予約時間6時40分に余裕をもって、疲労困憊にはならずに到着しました(笑)ディナーは「レストラン櫻」です。 オーダーしたのは、私が「魚料理とヒレカツ膳」、カミさんが「天麩羅膳」です。最初に、前菜がやってきました。「帆立貝と筍とモッツアレラの青リンゴ和え」続いて本膳がきました。魚料理は「鰆の西京焼き」 椀は「クワイ饅頭の蟹あんかけ」だそうです。もちろん、これも欠かせません(笑)安定の美味しさカミさんも完食できて安心しました。完全復活のようです。ディズニーシーの夜景は、何度見ても美しいですね。 「ビリーヴ」は、この日も休止です。いよいよ、ディズニーシーのフィナーレが近づいてきました。FSエリアに戻り、残り時間いっぱいアトラクションに乗ります。アナ雪とラプンツェルを1回ずつ乗ってタイムアップ。アナ雪に並んでいるとき、花火が上がる音がしましたが、角度の関係で見ることはできませんでした。ピーターパンはぎりぎり乗れそうでしたが、カミさんの気持ち悪いのが確実にぶり返しそうなのでやめておきました。結局、アナ雪とラプンツェルが各4回、ピーターパンが2回、ティンカーベルが1回。計11回で、目標の12回には届かず、わずかにマジックパスの元は取れませんでした(笑)ショップのファンタジースプリングス・ギフトにも寄ってみましたが、朝一番はガラガラだったのに、押し合いへし合い状態でした。ろくに見て回ることもできずに退散。ファンタジースプリングスを後にする時がやってきました。 閉園の9時までにFSホテルの専用エントランスに入らないと、閉まってしまいます。そうなると、シーの正面エントランスから出てリゾートラインで遠回りして戻ってこなくてはいけません。ぎりぎりでホテルに戻り、ベルデスクで預けた荷物を受け取りました。そして、次のホテルへと向かいます。ベイサイドステーションまで行って、連絡バス(ディズニーリゾートクルーザー)に乗りました。歩いても行ける距離ですが、ちょうどバスが止まっていたので、無料だし利用することにしました。2泊目のホテルは「グランドニッコー東京ベイ舞浜」です。初めて泊まりますが、どうしても昔の「東急ホテル」だった頃のイメージが強くて、「グランドニッコー」と言われてもピンときません。数分で到着。中へ入ると、広々とした吹き抜け空間があって、その周囲にフロントやショップ、レストランなどが並んでいます。チェックインしたあと、エレベーターで5階へ。部屋は561号室です。「部屋割りの都合上、ご予約いただいた部屋より広い部屋をご用意しました。」と恩着せがましく?言われましたが、部屋に入ってみると、そんなに広い部屋とは思えませんでしたし、装飾もシンプルで少々チープな感じがしました。それに昨夜のホテルはバスとトイレが分かれてましたが、ここは一緒のユニットバスでした。これでも、十分結構な部屋なんですが、昨日泊まった部屋の豪華なイメージを引きずっているんでしょうね。ぜいたくなこと言ってごめんなさいm(--)m (笑)部屋の窓からは、昨日泊まった「ファンタジースプリングスホテル」が見えます。昨日は、あちらからここを眺めていたんだなあ。遠くには、「美女と野獣の城」と「シンデレラ城」が重なって見えます。せめて、パークの遠景を眺めながら、ディズニーの夢の余韻にひたります。翌朝はゆっくり起きて、また部屋でパンとコーヒーの朝食。窓からは、いろいろな景色が見えます。 ↑左手に見えるクレーンはリニューアルするスペースマウンテンの解体工事です。 左の写真はディズニーランドホテル、右の写真のカラフルなのはトイストーリーホテルです。ホテル内を少し散歩しました。 10時半ごろ部屋を出て、チェックアウト。キャリーバッグだけ宅配で送ることにしました。ホテルの前から舞浜駅行のシャトルバスが出ているので並びました。すでにごらんのような行列。1本やりすごして、なんとか乗ることができました。満杯になるのは仕方ないんですが、大きなスーツケースやキャリーバッグを二つも三つも持って無理やり乗り込む連中がけっこういて、バスの通路はそれで占拠され、座っている乗客にもたれかかっている状態。有名観光地の路線バスでよく見かける光景です。すべてC国人かどうかはわかりませんが・・・いくら無料バスで、すぐに駅に着くとはいえ、もうちょっとなんとかならないのかなあと思いました。数分で舞浜駅に到着。東京で観光してから帰路につきます。 Fantasy Springs編 おわり 東京見物編につづく

2025年01月24日

コメント(2)

-

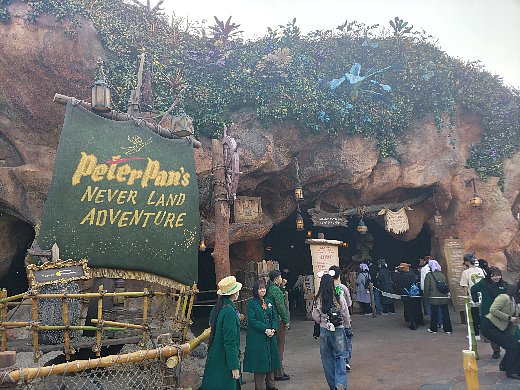

Fantasy Springs #5

午後の部の最初は、午前中にシステム調整のため乗れなかった「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」フック船長にさらわれたロストキッズの仲間を救うため、ピーターパンやティンカーベルとともにネバーランドの海賊船に乗り込む冒険活劇です。ボートで巡るライドタイプですが、ほかと違うのは眼鏡をかけて3Dアニメ映像を楽しむところ。ティンカーベルの魔法の粉をかけられて、ボートが空を飛ぶ、という設定です。ライドに乗り込む前に、3D眼鏡を取ります。(もちろん後で返却ですが)乗り物酔いしやすい方はご遠慮くださいと書いてあったのでちょっと心配でしたが・・ なんとか乗り切りました(笑) ドキドキ感と爽快な余韻があって、ちょっと酔ってふわふわはしましたが、いちばん面白いかも。ピーターパンのエリアには、もう一つアトラクションがあります。「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」これもライドタイプですが、宅配サービスを始めたティンカーベルを手伝って、荷物をいろいろな妖精たちに届ける、というコンセプト。自分もティンクの大きさになっているので、花や動物たちよりも小さいという設定も面白いです。 まあ、どっちかというとお子ちゃま向けではありますが、童心にかえってほのぼのします。こんなところにも遊び心が。これで、とりあえず、FSエリアの4つのアトラクションはひととおり体験しました。あとは、マジックパスの元をとる?ため数をどこまでこなせるか。アトラクションに優先的に乗れる有料のディズニープレミアアクセス(DPA)が、だいたいひとつで2000円なので、12回乗れば元を取れるという計算です。(笑)まあ、あまりあくせくせずに、ここらでブレイクタイムです。モバイルオーダーで、FSエリア内の「スナグリーダックリング」というレストランを3時に予約しておきました。その際、フードやドリンクもオーダーしておいたので、ほとんど待ち時間なしで提供されます。ちなみに、FSエリア内の各レストランは、モバイルオーダーしておかないと利用できませんここは、「塔の上のラプンツェル」に登場する、荒くれ者たちの集う酒場をテーマにしたカウンターサービスのレストランです。それほど寒くなかったので、屋外テラスのテーブルでいただきました。オーダーしたのは、「スウィーツエバーアフター(レモン&ストロベリー)スーベニアプレート付き」、「ラプンツェルのマジカルミルクティー」、「カラフルチョコレート ミニスナックケース付き」、そして、生ビールです。「スウィーツエバー・・・」はネットに載っていた食レポを拝借すると、「ダッチパンケーキのような生地にレモンクリームやフルーツをトッピングしたもので、映画でラプンツェルが身を守るために持っていたフライパンの形を模している。名称はラプンツェルの「Happy ever after」というセリフから着想を得ている」「マジカルミルクティー」は、「紅茶のシロップとエルダーフラワーの爽やかな香りと、ミルクティーのまろやかさが絶妙にマッチ、プルプルのピーチゼリーがたっぷり入っていて飲みごたえあり」「カラフルチョコ」は、マーブルチョコでした。私はビール飲んでたので、少しだけカミさんに味見させてもらいましたが、まあまあ美味でした。スーベニアプレートと、チョコのミニケースです。もちろん、お土産に持って帰ります午後だけで「アナ雪」「ラプンツェル」「ピーターパン」それぞれ2回ずつ、「ティンカーベル」は1回、頑張って?乗りました。そろそろ、疲れたし少々飽きてもきたので、ディナーにでかけようと思います。ディナーのお店に行く途中で、5時にディズニープレミアアクセス(DPA)を確保(一人2000円也)していた「ソアリン」に乗っていくことにしました。実は、この時点で少しアクシデントがありまして・・・アトラクションに酔ったのか、カミさんが気持ち悪いと言い出しまして、トイレに行っている間、ソアリン前のベンチでしばらく待つことになりました。DPAは、5時から6時まで有効だったんですが、このアトラクションも酔う人は酔う系なので、戻ってきたカミさんにどうするか聞くと、「もう大丈夫」とのことだったので、乗ることにしました。1年ぶりに、爽快で感動の世界旅行を味わえました。(FSのアトラクションは撮影OKですが、ソアリンは不可でした)カミさんも大丈夫だったようで、一安心。予告?どおり、ずいぶん長編になってきました。もうしばらくおつきあいください つづく

2025年01月24日

コメント(2)

-

Fantasy Springs #4

部屋に戻り、荷造りをすませてから、テレビメニューで荷物預かりの手続き。荷物は部屋に置いたままで、チェックアウト後に取りに来てもらい、夜、ベルデスクで受け取ることにしました。そして、同じくテレビでチェックアウトボタンをポチッとな。名残惜しかったですが、部屋をあとにしました。昨年ディズニーに行った際にバケーションパッケージについていた「サコッシュ」を首からぶらさげていきましたが、チケットなどを入れるのにずいぶん重宝しました。パークの最新運営情報によると、FSホテルのレストランが宿泊者以外でも利用できるようになるかもしれないようです。と、いうことは逆に言うと、レストラン利用者は、宿泊しなくてもホテルに立ち入ることができるということですね。FSエリアも自由に出入りできるようになったし、だんだん規制が解除されていって、FSホテルもミラコスタのように宿泊者以外も出入り自由になっていくんじゃないでしょうかね。また、3月いっぱいでマジックパスが廃止されるんですが、以降は、たとえばFSホテル宿泊のバケーションパッケージには、特典としてFSのアトラクションに優先的に乗れるチケットが3~4枚つくようです。バケパ以外ではこれまでどおりFSエリアでアトラクションに乗るにはスタンバイパスかDPAを確保する必要があるので、これは、要するにほかのテーマポートのアトラクションと同様の扱いになるということですね。FSホテル宿泊やマジックパスで特別扱いを受ける優越感を味わえるのも今のうちだけのようです。ランチに向かいます。再び、宿泊証明書とパスポートを提示して専用エントランスからパークに入場。FSエリアをつっきり従来のエリアに出たあとは、混み始めたパークの人ごみをかきわけながら、アラビアンコースト前、ミステリアスアイランドを経て、メディテレーニアンハーバーの海沿いを、時おり小走りで目的地に急ぎました。と、遠い・・・・ 所要時間を読み違えました。息を切らしながら、なんとかプライオリティシーティングの予約時間11時40分に3分遅刻でたどりつきました。ランチは「リストランテ・ディ・カナレット」です。疲労困憊ぶりに、店のキャストも「走ってこられたんですか?」と驚いた様子。「ファンタジーエリアから、こんなに遠いとは思わんかったですわ~」と言うと、「遠いですよね。しばらく待合でお休みください。」と気遣われました。(笑)しばらくして席に案内されました。午後からもアトラクション乗るし、ランチなのでがっつり系は避けて、「シェフのおすすめパスタ」と「シェフのおすすめピッツア」を二人でシェアすることにしました。なにはさておいても、のどが渇いたのでまずはこれですね。イタリアの「ペローニナストロアズーロ」とかいうビールです。パスタは「タリアテッレ、スモークサーモンとレモンバターソース」ピッツアは「ピッツァ・ビアンカネーヴェ(プロシュート、ルッコラ、トマト、モルネーソース)」です。どちらも呪文?のような名前で、よくわかりませんが(笑)、けっこうおなかにたまったし、めっちゃ美味しかったです。調子に乗って、ワインも頼みました。車じゃないし、もう一泊(FSホテルではありませんが)するので、気兼ねなく?飲めます行きは急いでいたので、ひさしぶりのシーの風景をろくに見てませんでしたが、帰りは、ゆっくりと眺めながらFSエリアに戻りました。 昨年来た際には休止していた「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」に久しぶりに乗りました。やっぱり癒されますね。 FSエリアに戻ってきました。エリアの正面入り口。今年1月7日に入場制限解除されるまでは、ここにチェックゲートがありました。 さあ、FSのアトラクション 午後の部です。 つづく

2025年01月24日

コメント(2)

-

Fantasy Springs #3

朝食は家から持ってきたパンと部屋備え付けのコーヒーですませました。(こういうところでささやかな節約(笑))ディズニーシーの、この日の開園時間は8時45分。 なので、ハッピーエントリーは15分前の8時半です。ちなみに、グランドシャトー宿泊者は、さらに早く30分前から入場できます。8時20分ごろ、専用エントランスに並びに行きました。グランドシャトーは直接パークに入れるエントランスがあるんですが、ファンタジーシャトーはいったんホテルの外に出て、専用のエントランスから入ります。シーの通常のエントランスに比べると、格段に行列は短いです。8時40分にはパークに入ることができましたパークに入って、景色を眺める余裕もなく、さっそくスマホのディズニーアプリとバトル?です。カミさんには、FSエリアのグッズショップ「ファンタジースプリングス・ギフト」でお目当てのグッズの品定めをして待っててもらいました。まず、FS以外のアトラクションの「ディズニープレミアアクセス(DPA)」、3時のおやつにFSエリアのレストランのモバイルオーダーを確保しました。ひと安心して、ふと、まわりを見渡すと、アナとエルサのグリーティングをしてました。スマホとの格闘を終え、ショップに入りました。さすがに通常オープン前なのでガラすきでした。カミさんといっしょに、お目当てのグッズをディズニーアプリのショッピングサイトと現物を見比べながらのお買い物タイム。荷物になるので、パークでしか買えないもの以外はオンラインで発注しました。買い物を終えてショップを出た時点ですでに9時半をすぎていました。さあ、FSのアトラクションに頑張って乗るぞまず、「アナと雪の女王」のエリア、「フローズンキングダム」に向かいます。 手前はアレンデール王国のお城を模したレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」、向こうに見えるのはノースマウンテン、エルサの氷の宮殿が見えます。ここのアトラクションは「アナとエルサのフローズンジャーニー」です。ボートに乗って映画「アナと雪の女王」のストーリーを名曲とともに体験します。マジックパスを最初に使うアトラクションでは、手首にリストバンドを巻いてくれます。以降はアトラクションの優先入り口に入るたびにこれを提示します。 まだ時間が早くて、「スタンバイエントランス」(並ぶ権利を得るためのスタンバイパスを確保したゲストの入り口)の待ち時間がまだ10分程度だったので、優先入り口(プライオリティアクセスエントランス)じゃなくてスタンバイの方の入り口から入りました。こちらは、行列(Qライン)の途中でいろいろな展示を見ることができるんです。(優先入り口の方はショートカットするので見れない展示もあります)(ここから先はアトラクションのネタバレもあります。ご承知ください。)ボートに乗って、アナ雪の世界に入り込みます。再現度の高さに感動です。続いて、「塔の上のラプンツェル」の世界、「ラプンツェルの森」へ向かいます。アトラクションは、幼いころにさらわれて塔の上に閉じ込められた長い髪のプリンセス、ラプンツェルがふとしたことから盗賊のフリン・ライダーに助け出され、やがて恋におちる物語をボートの旅で体感する「ラプンツェルのランタンフェスティバル」。ラプンツェルがライダーとともにランタンフェスティバルを体験する美しいシーンが見ものです。このあたりからは、スタンバイパスの待ち列が長くなってきたので、マジックパスを使って「プライオリティアクセスエントランス」から入りました。 時間は短いですが、ランタンの幻想的な情景が心に染み入りました。(この映画は観たことがなかったんですが、今回のツアーに備えて急遽、鑑賞しました。)3つ目のエリア、「ピーターパンのネバーランド」おなじみの物語ですが、フック船長の海賊船がランドマークです。乗り込むことができますが、すでに人でいっぱい。このエリアのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」も体験しようと思っていたんですが、システム調整中で止まってたので、午後に回すことにしました。時間は10時半。チェックアウトのために、いったんホテルの部屋に戻ることにしました。朝、パークに入ったエントランスから退出。宿泊証明書の提示とパスポートの再入場のための手続きが必要でした。部屋に戻る前に、昨夜行った「ローズコートガーデン」を見ていくことにしました。バラの花はちょっと寂しいですね。 つづく

2025年01月24日

コメント(2)

-

Fantasy Springs #2

夕方5時過ぎにホテルを出て、ベイサイドステーションからリゾートラインでゲートウェイステーションへ。昼間、ホテルへ向かう際にリゾートラインの1日乗車券を買っておきました。ディナーは、イクスピアリにある「青龍門」という中華のお店。台湾の夜市をイメージした家庭の小皿料理がウリなんだそうです。6時に予約しておきました。おすすめの「選べるセットメニュー」を2人前頼みました。ひとりあたり、メイン一品と点心の小皿3皿を選びます。メインは「五目炒飯」と「五目あんかけ焼きそば」、小皿は「焼き餃子2ヶ」「海老蒸し餃子2ヶ」「油淋鶏」「海老と玉子のチリソース炒め」「干し豆腐とじゃこのうま和え」「豆苗炒め」二人で計8品をチョイスしました。(写真を撮った時はまだ餃子が来ていませんでしたが待ちきれず食べ始めました(笑))台湾ビールと紹興酒も欠かせませんね。私らが席に着いた頃は、けっこうすいていましたが、そのうち満席に。若い女性客が多いような気がしました。おなか一杯。おいしゅうございました。カミさんが、別にイクスピアリのショップは見て回らなくてもいい、ってことだったので、ホテルに戻ることにしました。部屋に戻る前に、少し腹ごなしにホテル内を散策。ロビーのバルコニーから見えるホテルの全景とライトアップされたFSエリアが幻想的なムードを醸し出していました。アナ雪のアレンデール城も見えます。中庭の「ローズコートガーデン」に出てみました。バラ畑の中に美女と野獣の石像が美しく浮かび上がっていました。明日、明るいときにまた見に来ます。向こうに見える扉は、「グランドシャトー」への入り口です。私たち、「ファンタジーシャトーの住人」(笑)は立ち入ることができません。56室しかないグランドシャトーの部屋に泊まるには、最低でも一部屋30万円以上かかります眺めていると、一瞬、扉が開いて男性が一人颯爽と入っていきました。ちなみに、翌日には同じ扉から中国人らしい家族連れがぞろぞろ出てきました。「ファンタジースプリングス・レストラン」の入り口です。FSホテルの宿泊者専用ですが、もちろん? 満席で予約はできませんでした。コンビニ「ジョイフルスプリングス」です。弁当やドリンク、カップ麺、日用品も売っていて、品ぞろえは豊富です。お値段はいわゆる「ディズニーホテル価格」ですが。 部屋に戻って一休みしてから、先ほど立ち寄ったロビーのテラスに向かいました。すでに、先客がけっこう来ていましたが、まあまあのポジションを確保できました。8時半、「スカイ・フル・オブ・カラーズ」の開始です。少し遠目ではありますが、アレンデール城の向こうに花火があがりました。屋外ということをうっかり忘れてコートを着ていかなかったので、少し身体が冷えてしまいました。部屋に戻って、さっそくお風呂で暖まってから、持ち込みのビールを片手に、明日のFS初体験をいろいろシミュレーションしながら、FSホテルの夜がふけていきました。 つづく

2025年01月23日

コメント(2)

-

Fantasy Springs #1

ほぼ1年ぶりディズニーリゾートへの旅。今回は鉄道で行くことにしました。1月23日 木曜日 ゆっくりめに9時すぎ家を出発です。わたしらとしては珍しく好天の旅の始まりです。富士山もしっかり見えました。昼食は、名古屋駅タカシマヤで買ったサンドイッチを新幹線車内で食べました。東京から京葉線に乗り換え、舞浜に着いたのは14時すぎ。ホテルのチェックインまで少々時間があるので「ボン・ヴォヤージュ」をのぞいていくことにしました。ここで、ファンダフル・ディズニー(ディズニーのファンクラブ)のメンバー限定のパスケースを購入。レジでメンバーズカードの提示を求められました。リゾートラインでホテルへ向かいます。ベイサイドステーションで下車してすぐ。念願だった「ディズニー・ファンタジースプリングスホテル」に泊まります。昨年6月に、シーの新しいテーマポート「ファンタジースプリングス」が開業した際、同時にオープンしたパーク一体型ホテルです。ここに泊まりたくて、ネットで予約を何度もチャレンジしましたが、まったく歯がたたずそこで、JTBに頼んで取ってもらうことにしました。それでも、なかなか取ることができずに待つこと2カ月。ようやく、この日の予約を確保することができましたJTBの担当も、予約できた旨を連絡してくれた時に、「やっと取れましたあ♡」と喜んでいたくらい、このホテルの予約は至難の業のようです。今回は、このホテル宿泊とファンタジースプリングスエリアが主目的なので、バケーションパッケージでなく、ホテル単品?の確保を目指した次第です。ホテルへは、宿泊客しか立ち入ることができません。入り口でチェックを受け、中へ入りました。事前にYouTubeで予習をしていましたが、やはり実際にホテル内部を目の当たりにすると感慨深いものがあります あらかじめスマホに予約情報を登録し、オンラインチェックインにしてあったので、ホテルに入ってすぐルームキーをスマホにダウンロード。ただ、ほかに宿泊者オプションの手続きをするために、少々並びました。パークへ通常入場時間より15分早く入れる「ハッピーエントリー」、パークとホテルを出入りする際に提示を求められる「宿泊証明書」の発行、そして、パスポートの購入をすませました。パスポートは、ファンタジースプリングス(以下、FSと表記します)のアトラクションに乗り放題できるマジックパスを購入しました。これは、FSホテル宿泊者か、マジックパス対象のバケーションパッケージ購入者しか買うことができません。昨年までは、FSのアトラクションのスタンバイパスやディズニープレミアアクセスを確保した人か、FSホテル宿泊者(パスポートが必要)、またはFS入場保証のバケーションパッケージ申込者しかFSエリアに入ることができませんでしたが、今年、1月7日から入場制限が解除され、自由にエリアに出入りできるようになりました。その分、エリアの混雑が増したようです。ちなみに、マジックパスは3月いっぱいで販売終了だそうです。4月以降はどうなるんでしょうね。システムやルールがコロコロ変わるので油断なりません。上がマジックパス、正式には「1デーパスポート ファンタジースプリングス・マジック」(大人一人23.400円)下がFSホテル宿泊証明書です。 通路には、ディズニー映画を描いた絵がいっぱい飾ってありました。部屋は、ファンタジーシャトー4階の「ベイサイドエリア スーペリア・アルコーヴルーム」です。ホテルで最も数が多いサイドの部屋です。JTBに頼む際に、取れる確率がいちばん高い部屋を指定したらこれになりました。ファンタジーシャトーには、ベイサイドのほかに、ホテルエントランスサイドとローズコートサイド、スプリングスサイドがあります。スプリングスサイドはFSのパークがよく見えるので、数が少ないこともあってさらに予約困難です。FSホテルには、ファンタジーシャトーのほかに、べらぼうにお高いラグジュアリータイプと呼ばれる「グランドシャトー」という特別棟がありますが、これについてはあとで少しだけ触れます。部屋の窓から見えるのはベイエリアに立ち並ぶオフィシャルホテル群とリゾートライン、駐車場なので、お世辞にも絶景とはいいがたく・・・。 ぜいたくは言えませんが。 右は、ベッドにほどこされた飾りです。「塔の上のラプンツェル」に登場する「パスカル」ですね。部屋の造りはミラコスタ等ほかのディズニーホテルのスーペリアルームと大差ありません。部屋には、エコバッグが2つ。追加がほしい場合は有料(2000円)です。あとは、アメニティグッズ各種と絵葉書。お土産にもらってきました。 ひととおり部屋の中をチェックしてから一休み。ディナーはイクスピアリに行く予定です。ちなみに、宿泊者専用のホテル内レストランも予約はかなり困難で、もちろん満席でした。 つづく

2025年01月23日

コメント(2)

-

ディズニー行ってきました

待望のディズニーシー ファンタジースプリングスに行ってきました。現在、写真整理中です。レポは「長編」(笑)になりそうなので、もうしばらくおまちくださいm(^^)m

2025年01月23日

コメント(2)

-

’Yattokosa’ツアーと外宮参り

伊勢で開催された上白石萌音ちゃんのコンサートツアー「Yattokosa Tour 2024ー2025」に行ってきました。今回は電車でおひとり様旅です。閉演時間が遅れて終電に間に合わないといけないので、一泊することにしました。近鉄伊勢市駅に近い「伊勢シティホテル」にまずチェックイン。余談ですが、入室して冷蔵庫を開けると、みかんが二個入ってました。まさかと思いましたが一応フロントに電話確認。私 「冷蔵庫にみかんが入ってたんですけど、サービスですか?」フロントの女性 「えっ・・たぶん前のお客様が忘れていかれたんだと思います。」・・・(「忘れ物云々の前に、清掃係のチェックミスだろうが」と心の中で思いつつ)私 「じゃあ、どうしましょうかね?」フロント 「え~と、取りにいったほうがいいですか?」・・・(「当たり前やろうが!それに詫びのことばもないんかい!!」と言いたいのをぐっと抑えて)私 「お願いしていいですかね」しばらくして、支配人らしき年配のおじさんがやってきて、「申し訳ありません。お部屋をかえさせていただきましょうか?」と恐縮しながら言ってきたので、気を取り直して「別にいいですよ」・・・まあ、こんなどうでもいい出来事があってから、しばらく部屋で一休み。5時過ぎ、ホテルを出て会場の「シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢(伊勢市観光文化会館)」まで歩いて行きました。ホテルからわずか5分足らずで到着。チケットはスマホに入っているので入り口で提示。席は20列目の真ん中あたり。でも、最大定員1200人ほどのコンパクトなホールなのでけっこう後ろの方です。 ちょっと浮かないか心配していましたが、けっこう年配の方も多くて安心しました。まあ、彼女は朝ドラや千と千尋の舞台などで広い世代に人気があるので、若い人ばかりということはないだろうなあ、とは思ってましたが。18時開演。萌音ちゃんいわく、「今回のツアーで一番アットホームな会場です。」要するにキャパが一番少ない小さな会場ってことかな。でも、「アットホーム」って表現を使うところが彼女のお人柄ですね。歌はうまいとは思ってましたが、20数曲歌い上げても声量は衰えません。バラードからノリノリの曲まで、ミュージカル曲やアニメソングもまじえながら2時間半。三重県ゆかりの歌手ということで平井堅の歌も歌ってくれました。彼女の歌声は透明感がありつつあたたかい声質なので、聞いていて心地いいです。それに、トークも優しい語り口でジョークもまじえながらで飽きさせません。「7時起きして伊勢神宮にお参りしてきました。伊勢の前は佐賀だったんですが雪でした。でも、伊勢ではいい天気で暖かくて、やっぱりアマテラスの神様がお守りしてくれているところなんですね。今日はホーリー(神聖)な気分で、気持ちよく歌うことができます。」と、開催地へのリスペクトも忘れず、ますます好感度アップです面白かったのは、隣に一人で座っていた50代くらい?の男性が、最初は周りが立ち上がっても座って遠慮がちに手をたたくだけだったのが、だんだん盛り上がってきたのか、雰囲気に慣れてきたのか、後半ではおもむろにペンライトを取り出してきてノリノリで聞いてました。たぶん、はじめのうちはペンライトを出すのが恥ずかしかったんでしょうか。そういう年代なんですねえ(笑)自分的には3時間くらいたったと思ってたんですが、アンコールも終わって時計を見るとまだ20時半にもなってませんでした。興奮さめやらないまま、伊勢市駅ちかくまで歩き、遅い夕食です。あらかじめ目星をつけておいた「満船屋」という海鮮居酒屋で。ホテルに戻り、心地よい酔いとともに眠りにつきました。翌日は、10時前にチェックアウトし、駅のコインロッカーに荷物を預けて、伊勢神宮の外宮に参拝に向かいました。 内宮は右側通行ですが、外宮は左側通行です。まず、正宮をお参りします。外宮の正式名称は「豊受大神宮」 天照大御神の食事を司り、衣食住や産業の守り神とされる「豊受大御神」がお祀りされています。現在の正殿の横には、内宮と同じくやはり式年遷宮で社殿が移される「古殿地」があります。そのあと、メインの境内参道をはずれて「多賀宮」に向かいました。その際に水路にかかる石橋を渡りますが、亀の形をしているので「亀石」と呼ばれています。参拝者に踏まれてひたすら耐えているかのようです。石段を登った先にある「多賀宮」は別宮の一つですが、内宮での「正宮」と「荒祭宮」の関係と同じで、さきほど参った正宮には豊受大御神の「和御魂」(神様のおだやかな魂)が祀ってあり、この多賀宮には「荒御魂」(神様のエネルギッシュな魂)がお祀りしてあります。式年遷宮では、正宮だけでなく、伊勢神宮を構成する125の大小の神社すべてが立て替えられます。この多賀宮も隣にいわゆる古殿地がありました。近くにある「土宮」「風宮」にもお参りしました。 参拝を終え、御朱印をいただいてから、伊勢市駅に通じる門前町参道で食べ歩き。 二軒茶屋餅のお店が営む地ビールの立ち飲みスタンドで、クラフトビールをいただき、内宮のおはらい町にはなかった二軒茶屋餅が売っていたので購入。赤福ぜんざいと山村乳業のプリンも賞味。 とどめは、「網元食堂」でランチです。「御饌丼(みけどん)」をいただきました。「御饌丼」は、外宮参道の飲食店が共同して、食の神様である「豊受大御神」に敬意を表し、食に感謝しようというコンセプトで、各店がそれぞれオリジナルの丼を供するというシロモノ。網元食堂の「御饌丼」は「豊漁丼」と銘打った刺身中心の海鮮丼でしたが、ほかの店ではうなぎやアナゴ、フグや鶏を使った丼もあるそうです。最後に出汁をかけてズルズルっといただきました。この店は、三重県の地酒が数多く置いてあって、めったに飲めないものもあります。当然、いただかないわけはないですね。それに、以前も一度来たことがあって、その時の店長との日本酒談議が面白かったので、再訪しようと思ってました。その店長、今回もやっぱり県内の地酒事情などいろいろ教えてくれて、「珍しいのが入ったんで飲んでみて」とただで飲ませてくれました 実は、前回もこんな感じでサービスで飲ませてくれたので味をしめてました(笑)おいしい魚で昼飲み、至福です。昼食とデザート、食べる順番が逆じゃん、ってブログ友達に言われそう・・そんなこんなで、伊勢の一人旅を満喫して、帰路につきました。

2025年01月14日

コメント(2)

-

お伊勢さん初詣