2016年04月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

ディズニーシー15周年展 in神戸

ディズニーシー15周年展を観に、神戸税関近くの デザイン・クリエイティブセンター神戸に来ました。 コンセプト画やデザイン画から どうやってシーができあがったかとか デザイナーが製作者に正確に伝えるためとメンテナンスのための サンプルボードや壁のサンプルやショーの衣装やポスターなどか たくさん展示されてました。 ディズニーの広報さんが取材に来られた方に 「ウィッシュというのは「キラキラする気持ち」という意味で シーを創設したときのあの輝きをもう一度見つめ直しいこうという想いで 今回このテーマになりました。」 と話していたことと 展示の冒頭で 「未来を思い描くとき あふれ出すワクワクする気持ちウィッシュ あなたの心の中にもきっとあるはず 数えきれないほどのウィッシュがきらめいています。」 と書かれていたのがとても印象的でした。 神戸では5月17日まで、その後金沢でだそうなので 機会があれば、ぜひぜひ。

2016年04月29日

コメント(0)

-

獣医 なり方教えます

■獣医 なり方教えます 須磨水族館が園内の飼育動物用動物病院を作るのを記念して 「獣医 なり方教えます」という講座を開くというのが 今朝の新聞に載ってました。 獣医さんに限らず実際に働いておられる方から こういうお話を聞けるって素敵なことですよね。 詳しくはこちらです http://mainichi.jp/articles/20160427/ddl/k28/040/349000c

2016年04月29日

コメント(0)

-

頭のいい人

■あの有名予備校講師が「勉強は本来『遊び』であるべき」と語る理由とは出口先生らしい言葉だなぁと思いながらコラムを読ませていただきました。お勉強、学習というカテゴリーでいえば『頭のいい人』って、思考を楽しんでる人。そもそも、「勉強が嫌いで」というお子さんが多いので嫌いのフィルターを取り、楽しむまでは難しかったりするのですが楽しいと言わないまでも、考えたり、解いたりしてる時間を苦痛に感じていない人生徒さんたちと接していてそんな風にも感じます。じゃぁ、そんな人は、特別な人か選ばれた人にだけかと言えばそんなことはなく、一瞬とか1問とか10分とか人によりその長さ、タイミングは様々ですがちょっと自分には難しいなとカラダにぐぐーっと力が入るときからぐーっとアクセルを踏み込んで、ふわっと軽くなるあの感覚絡まったパズルが解けて目の前が明るくなり嬉しそうに笑顔になるあの感じは誰しもが経験するものですよね。そして、それを繰り返すことで1問からワンセット、10分が30分にと伸びてテスト勉強となると、1日だったりするんですがその子その子のペース、段階で自分のエネルギーを上手にコントロールして問題やノートに自分の意識を投げかけたり楽しむ感覚が身についてきたお子さんを見るととても嬉しいことだなぁとよく思います。そして、長い文章を読んで読み解いたり応用問題と言われる問題を解いていったりして論理力、思考力のある子がたくさん増えてくれたらなと思います。(以下、コラムの抜粋です)「頭のいい人」と聞くと皆さんはどんな人を思い浮かべるでしょうか?有名大学を卒業した人、それまで誰も考えたことがなかったようなモノをつくり出す人などなどさまざまな尺度、基準があると思いますがその中のひとつには「難しい物事もシンプルに説明できる人」といった見方もあると思います。物事を論理的に捉え、そして説明できるのは決して先天的な頭の良さによるものではなくトレーニングで身につけられる――そう力説するのは、本書『頭のいい人の考え方』の著者・出口汪さん。「今でしょ」のフレーズでおなじみの林修さんと同じ東進ハイスクールの現代文講師で、本書も実際の大学入試で出題された現代文の問題を例示しそれを解きながら論理的思考を身につけることを趣旨としたものです。本書の中には「勉強」に関するアドバイスも。出口さんは、予備校での講義で「頑張れ」という言葉は使わないそうです。その理由について出口さんはこう説明します。「なぜなら、勉強は本来『遊び』であるべきだからです。 ところが、『頑張れ』といったとき本来遊びであった勉強が 一転仕事に転じてしまいがちなのです。 仕事になれば、面白いかどうかは二の次、 効率重視、結果重視の考え方にならざるを得ません」結果重視となれば、いかに偏差値の高い大学に合格するかが目標となってしまい勉強本来の面白さを味わうことができなくなってしまうというのが出口さんの主張。たしかに、本来は受験が目標ではなく人生を豊かにするための知恵そして論理性を身につけるために勉強するのですから面白さを忘れてしまうのは損なのかもしれません。「若いころは勉強嫌いだった」という人は[勉強は本来『遊び』] という出口さんのスタンスに則り勉強の面白みを見出しつつ改めて学んでみてはいかがでしょうか。

2016年04月27日

コメント(0)

-

風向きが変わる

その風がどこから吹いてくるかそれは、分からないけれど風向きが変わったなと感じるときこれを頑張れば、世界が変わるかもしれないこれできたら、次に進める気がするときそんな瞬間ってありますよね。それまで、どこか嫉妬があったりあんな風になれたらと思いつつもでも、しんどいし、頑張るの大変だしと思ってたところからしっかりとけじめをつけてぐーっとアクセルを踏み込むとしっかり進むことができる。あの感覚を味わってほしい桜の咲くころにそんなことを思いここにも書いたんですがあっという間に、もう4月も最終週来週はゴールデンウィークとなりました。「ゴールデンウィーク開けると あっという間にテスト、テストとなるから いま、時間にも心にも、ゆとりがあるうちに ちょっとずつ貯金、作っていきましょう。 具体的には、宿題は。。。 それと、学校からのワークあるでしょう。あれも」そんなことを言うと彼らが想定しているよりも、少し多めの量だったりするので「え、、、」っていうんですが「5月になれば、いずれすることだから。」そんな風に言って、できるだけしてもらうようにしています。ゴールデンウィークが近づくこの時期でテスト間際のあのバタバタさのない今だからこそ過去の生徒さんを見てもこの最初のテストで勢いをつかんだ子ほど1年をうまくつかんでいるように思うので今週末など、少しゆっくりした時間があれば「どんなワーク、渡されてるの?」から始まって「ちょっと一緒にやってみない?」と促していただけたらな嬉しいなと思っています。流れ、トレンドが変わる、その前兆あれをいつも、上手につかみたいなって思っていておぉ、いい調子というときもあるのですがドドドーと、いきなりハプニングが起こったり気づいたときには、既に流れが変わっていたり風向きをつかむのは、なかなか難しいものです。

2016年04月26日

コメント(0)

-

思わず撮りたくなる(1)

思わず撮りたくなるというタイトルで いま流行りのフォトジェニックについて書こうと思ってたんですが 朝、キーボードが全く使えないことに気づき、、、 さっき、ログインした時には使えたのに まさかウィルスにかかった?とチェック入れるも見つからず 再起動したら、直るだろうと思ったら キーボード使えないということは、ログインパスワードも打てないんですよね笑 リセットしかないかと、リカバリすることにしたんですが リカバリしても直らず、で、 マウスで画面上に簡単操作のキーボードを出したりして 悪戦苦闘しているときに、ふと キーボードの問題?と前のパソコンのキーボードを出してきたら 反応してくれました。 最初に気づいてたら、こんなことにはならなかったかも? 最近いろんな出来事があって 誕生日前は、リセットすること多いんだよなぁと思ってたんですが ここでもかと、思った通りになって ある意味、これも引き寄せなの?とか思いながら 長く在籍する生徒さんが聞いたら 「ただ単に、先生が鈍臭いだけ?」と言われそうと思いながらも 何とか復活してくれてほっとしています(^^) 大半のデータはネット上か外部にあるんですが いくつかバックアップしてないものもあるんで 「あれは、リニューアルかぁ」と思い バックアップって、大事だなぁと痛感しています。 そして、スペース空いたパソコンは速くなりました笑 フォトジェニックなお話は、また書いてみます。

2016年04月25日

コメント(0)

-

本を読むとき「声」が聞こえる?聞こえない?

■本を読むとき「声」が聞こえる?聞こえない?映画やドラマを先に見てから、その原作本を読むと音が聞こえるとか反対に、先に原作本を読んでから見ると自分がイメージしてたのと違って違和感があるとか生徒さんからたまに聞いたりします。そして、学習するとき、こういう感覚で学習するとより楽しく、楽にできるよと追体験してほしくてこのところ、画像付きのカード暗記アプリをせっせと作っているのですが「頭に画像、写真をイメージしてね。 それを思い浮かべながら覚えるんだよ。」そんなことを言わなくても画像付きのカードをやれば自然とそうなるのでこれは、とても便利なものだなと思っています。そして、脳内の言葉や音楽、画像をオンオフしたりしてより楽しく、楽にサクサク進んでくれるお子さんがたくさん増えていってくれたらなと思っています。『勉強しやすいもの』(2016年01月21日)カードアプリについて (以下、コラムの抜粋です)「本を読むときに頭の中で 『声』が聞こえる人と聞こえない人がいることが判明」そんな米ニューヨーク大学の研究がニュースサイト「GIGAZINE」に掲載された。確かにこれは、読書時のあるある話である。「聞こえる派」によると「自分の普段の声とは違う声」であったり登場人物や読む本によっても声が変わることもあるらしい。活字だとほぼ同じ自分と同じ声だが漫画だと登場人物ごとに変わるのだという人も。このコメントには共感者が多いらしく、アニメ化されたりすると読書時の「声」とアニメの声に違和感を感じるようだ。「聞こえる側」としてはその分想像力を使うので本を1冊読むと疲れるというコメントも出された。一方で「聞こえない派」も少なくないようである。彼らは「文字を目で追うんじゃなく、1ページを見てるって感じ。」であったり「文字を形としてみて読んでるから 音は再生されないみたいなんですよね...」というようにより視覚的なイメージで読書を行っているらしい。さらに「聞こえない派」の友達が本を読むスピードがとても速いことが取り上げられ実は速読術において「心の中で声に出さないで読む」ことは基本中の基本だという事実が判明。「聞こえない派」の読書が必ずしも速いということでは内容であるがこの事実はスポット参加者の多くが初耳であるようだ。これまでは誰もが自分の感覚が当たり前だと思いこんでいたため研究は進んでいないということだがもう片方の感覚を味わってみたいものである。読書時に現実の周りの様子が見えなくなって音も限りなく小さくなってしまうことがある。本の世界に入り込んだようになるのだ。皆さんはどうだろうか?

2016年04月19日

コメント(0)

-

賢い子を育てるには

■賢い子を育てるには3~5才のうちに図鑑与えることを推奨賢い子を育てるには、本や図鑑に親しみを持ち本や図鑑を楽しんで読む子に育てるということですよね。昨日のお話に近かったり、普段、お子さんと接するなかで感じたり思ったりしていることと近いなぁと思います。体験学習、総合学習、実験が以前よりも増えていて実践、体験で学ぶものが多くなったといってもやはり、学習の多くが文章に書かれたものを読み取ったり反対に自分で文章にまとめていくものだから小さなころから、そういうものに親しんでいる子は小学校高学年~中高生になって本格的に勉強に取り組むとき勉強に対する抵抗感、アレルギーが低いので吸収度が高いように思います。本図鑑が素晴らしいものだからと分かっていても本人が楽しいものでないと、続くものではないですし自分から見える世界の身近な人が楽しんでいたり、それを温かく見守る環境でないと本を読んだり、図鑑を楽しむというのが文化的な活動なだけに、身に着きにくいなぁと思います。そして、小さい学年であればあるほど先入観の壁が低いので、火がつきやすいですよね。本や図鑑を楽しむお子さんがたくさん増えてくれたらなと思います♪(以下コラムの抜粋です)全国大学生活協同組合連合会が今年2月に発表した調査では、「本をまったく読まない」と答えた大学生の割合が45%を超え2004年の調査開始から最も高い数字となった。若者の本離れが問題視されているが実は読書は「賢い子」を育てるのに最適だという。『16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える 「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社)の著者で東北大学加齢医学研究所の瀧靖之教授の所属する研究所は脳の中身を三次元で写し出すMRI画像を16万人分も所有する。データを解析すると新たな発見があった。「最新の脳研究により、『賢い子』を育てるには 『好奇心』が重要だとわかってきたんです。 そして、好奇心をしっかり伸ばすにはコツがあります」(瀧教授)子供は見るもの、聞くもの、触れるものに興味を持ち、知識や経験として吸収していく。この時、興味を持つ対象が多いほど、子供の脳内のネットワークが刺激されて成長していき「賢い子」が育つのだという。そのカギとなる「好奇心」を育むのに最も適しているのが「読書」なのだ。「子供の好奇心を伸ばすいちばんの方法は 本を読み、その書かれていた内容を実際に体験することです。 いったん好奇心を持った子供は、 さまざまなことに一生懸命取り組み 自らの脳を刺激して力を伸ばしていくんです」(瀧教授)人間の脳は自らを変化・成長させる力(「可塑性」)を持つ。好奇心を持って何かを突き詰めるほど、脳の可塑性が高まり、他の分野においても脳を成長させやすくなる。脳の可塑性は子供の頃ほど効果が高く好奇心を持つのは年齢が早いほどいいとされる。 数ある本のなかでも瀧教授は「図鑑」をすすめる。「文字情報だけでなく、写真やイラストも豊富な図鑑は 子供の脳のさまざまな部分を刺激し、『なぜ?』『どうなっているの?』という好奇心を育みます。子供にとって未知の世界が広がる図鑑は好奇心の源となり脳に大きな成長をもたらすのです。実際、ある調査で成長してから学校の成績が伸びた子を調べると幼い頃から図鑑が好きだったという共通点がありました」子供に図鑑を与えるのに適した時期もあるという。「多くの子供は3~4才になると『好き・嫌い』を 自分で判断するようになりますが それ以前に図鑑を与えておくと自然になれ親しみ 『これ好き』という判断になりやすい。 男女問わず、3~5才のうちに図鑑を与えてほしいですね」(瀧教授)

2016年04月18日

コメント(0)

-

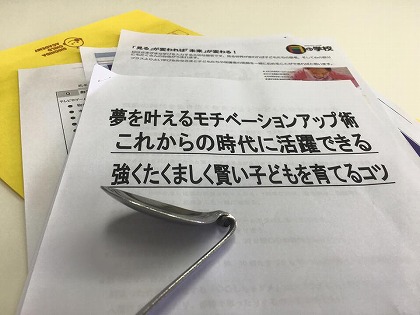

強くたくましく賢い子どもを育てるコツ

しちだ中百舌鳥教室の冨田先生にお誘い頂いてしちだチャイルドアカデミーの藤山社長の『強くたくましく賢い子どもを育てるコツ』という題でお話を聴かせて頂いてきました。七田眞先生がご存命のときから藤山社長のお話は何度も耳にしていていつかご縁があればと思っていたのですが今回初めてお逢いしてお話を聴かせて頂くことができました。特に印象的だったのは子育ての目的はぐずっても譲らないことで自立型の人材を育てることお手伝いを促し、偉人伝を読んで志高い子どもを育てることでした。他にも、たくさんの資料を用いて貴重なお話をたくさんお話して下さったので帰って資料やメモを見直して、明日から活かして実践してこの場でもご紹介できたらと思っています。冨田先生、藤山先生、ありがとうございました。

2016年04月17日

コメント(0)

-

脳を刺激する「読み聞かせ」

昨夜からの地震、帰宅してテレビで知り とてもびっくりしました。 今日からディズニーシーは15周年ですが 10周年が中止になった 東日本大震災ときのことそして、日安心大震災のことも思い出しました。 この度の熊本の地震で被害に遭われた方々の 一日でも早い復興を、心よりお祈りしております。 さて、生前、七田眞先生が機会あるごとに 「指導する側の先生やママは 子どもが本当に理解しているか 確かめて安心したい気持ちが出て アウトプットさせようとするけれど ちゃんと子どもの脳には入ってるのです。 入力と出力はズレるものだから、 信じてシャワーのようにインプットしてくださいね。」 そんな風にお話されていたのを コラムを読んで思い出しました。 いろんな取り組みのなかで刺激を与えていくことの大切さ このところ考えて取り組んでいたので、ヒントになりました。 (以下コラムです。) 本離れが加速していると言われる現在、 改めて「読み聞かせ」が注目されている。 米国は国をあげて読み聞かせの重要性を唱え、 英国は1990年代に赤ちゃんのいる家庭に絵本をプレゼントする 「ブックスタート」活動が普及した。 これにより、子供の基本的な思考能力向上や 親子の絆が深まったと報告されている。 そして、日本も2001年に 「子どもの読書活動の推進に関する法律」を制定し 市区町村が行う0才児健診時などに絵本を贈ったり 全国の小中高で授業が始まる10分前に 本を読む「朝の読書」を推進している。 なぜか? 近年の研究で、 読み聞かせが子供の脳の発達に 大きな影響を与えることがわかってきたからだ。 『16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える 「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社)の著者で 東北大学加齢医学研究所の瀧靖之教授が言う。 「子供の脳は生まれた直後から8才前後をピークにして 猛烈なスピードで発達しています。 特に1〜2才の乳幼児は言葉を発音できませんが 実は言語に対する理解が脳内で着々と進んでいる。 この段階で本を読み聞かせて子供の脳を刺激すると 言語の理解能力の発達にすごくプラスになります」 幼少期の子供は意味がわからなくても 言葉を覚えるという特性を持つ。 実際、瀧教授の息子は2才のとき、 時々読んであげていた大人向けの詩を 丸暗記したことがあったという。 こうした言語能力は将来的な学業成績の向上にも 関係する可能性も考えられる。 「読み聞かせは、脳内の言語に関する領域だけではなく 聴覚を担う聴覚野や視覚を担う視覚野など 脳内のさまざまな領域を刺激します。 言語機能の発達だけでなく、 読み聞かせによって音を学んだり 絵と文章から自分なりに頭の中で想像を巡らせたり 親の読み方や声の調子から 感情の動きを学ぶこともある。 こうしたすべてが子供の脳の成長につながります」(瀧教授) 昨年、孫娘が東大に現役合格した 兵庫県在住の主婦・A子さん(78才)が振り返る。 「周りから『お孫さん、地頭がいいのね』と言われるけど そうじゃないんです。 孫がお腹にいるときから嫁は絵本を読み聞かせ 生まれてからも童話や児童小説、 偉人の伝記などをいつも読み聞かせていました。 おかげで孫は、同世代の子供がゲームをする間も 読書する本好きに育った。物語の先を読む力も身につけ 小学校の頃からアニメやドラマを見て “この後はこんな展開じゃないか”と予測していました。 幼い頃からの読み聞かせや読書によって 脳が鍛えられたのだと思います」

2016年04月15日

コメント(0)

-

スタンダード(1)

■「手書きレポートを写メって提出」にネット民驚がく伊藤先生のこのツィートtwitterで話題になっているのを見て「写メ、スクショを撮って画像添付するのは やはり、LINEなどからの影響も大きいからかな? 試験範囲、取り忘れたノート、提出プリントなどなど お子さんたちが、LINEでやりとりすることが多いのと そして、スマホは使い慣れているけれど パソコンとなると。。。というお子さんが増えてるからかな?」だから、スマホで撮って添付って、なったのかなぁとそのやりとりを、ちょっと想像していました。今回は、「レポート提出」からイメージするものの違いで「レポートとはこういうもの」と思っていたけれど想定外の例がたくさん出てきたのでより明確化することにしたという話だと思うのですが教室でも、宿題の仕方、ノートの取り方からアルファベットの書き方や椅子の座り方に至るまでこうするのが標準で、なぜその方がいいのかそうすると、どういうメリットがあるのかそんな話をしながら「最初が肝心だからね。 前にも言ったとは思うんだけど…」って、ちょっと意識してお話するようにしています。お子さんたちだと、ときには、自分が思うこれが標準と思う枠から出てるのを目にして『これ、自分だけが考える常識?』と『え~っ』ってビックリするようなこともあり思わずその驚きに反応して「こら!」とか「アウト!」って出てしまいそうになりますが怒って止めさせるのではなくどういう方向の行動を増やせばより自分がいい状態になるかそれを知ってほしくて「それは、ちょっと違っていて こっちが標準、ストライクで。」とできるだけ話すようにしています。これが、なんとも難しいのですがそれでも、欧米の人がいい方向の行動をしていたらお子さんに「グッジョブ!」って言うあの心のゆとりがほしいなぁと最近よく思います。

2016年04月12日

コメント(0)

-

桜の通り抜け

昨日8日金曜から始まった 大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。 先日の春の嵐でどうだろうと思っていたんですが まだまだ咲き誇るようにたくさん咲いてました。 数年前に行って以来だったんですが 前に行ったときよりインバウンドの方も多かったです。 中国語、韓国語の案内、通訳さんが待機していたり 屋台に案内が出ていたり、東南アジア系の屋台が出ていたり これが時代の変化なんだなぁと感じた1日でした。 帰りに、大塩平八郎の乱の石碑も確認して そうそう、歴史のときにこのお話もしたらいいよねと ネタも再確認してきました。 前回は難波まで街歩きしたんですが 今回は桜宮から鶴橋まで歩いてきました。 今夜はぐっすり寝れそうです(笑)

2016年04月09日

コメント(0)

-

桜色

今日の大阪は、初夏のような暑さとまぶしいくらいの青空です。明日から雨というので、桜は今日まででしょうか。「入学式をしてきたよ」という声も聴いたりしてあぁ、新しい季節、学年が始まったなぁと感じています。春休みの準備も終わって、今週から、もう一度はじめの一歩のやり直しをしています。『あぁ、こないだ教室でやったやつだ。 それ、知ってる。それなら、分かる。』学校の授業中、そんな気持ちになってほしくて。できるようになっていくときわかるようになって上昇していくときってこういう気持ちがきっかけになったりしますよね。その気持ちがプラスアルファの力を生み出すそんな風になってもらえたらと思います。昨夜放送のあった『真夜中の百貨店』いい番組だろうなと思っていたんですが、想像以上でした。動画がアップされてたので、よかったら、ご覧ください。業態は違いますが、こんな風なおもてなしとゆとり持っていたいなと思います。そして、見てたら、桜茶が飲みたくなりました~桃色でもピンクでもない、桜色この色は、すべてを忘れて心を穏やかにしてくれる。そう 大切なことを言い忘れていたこの精霊たるコンシェルジェには不思議な力があるらしいそれは招いた客に最もふさわしい逸品を提供しそして、その人生を少しだけ好転させる力が…ときに、人は、本当の心を言葉では語らないものだ。そう、言葉で語らない、本当の心。つまり、本当の理由を私たちは理解しおもてなししたいものだ。しかし、それには、経験が必要だ。動画はこちらです

2016年04月06日

コメント(0)

-

上昇と安定の対決(2)

■英語力、都道府県で大差=目標達成3割―文科省調査(時事通信社 - 04月04日 18:01)今朝の新聞に「千葉県が1位」って出てて「大阪は、30位」みたいなこと書いてありました。大阪府は、今年の中3生が受験する来年冬からいよいよ、英検資格を本番の点数に代替できる英検2級は80点、英検準1級は100点にするという制度が始まるんできっと上は伸びたんだと思うので全体的なレベルアップにつながってくれたらと思います。さて、この英検もそうなんですが「予習と復習、どっちしたらいいん?」といった質問をこのところ、生徒さんたちからよく聞いてました。冬休みは、夏や冬ほど宿題がないこともあって「復習しなさい。」って言われるからなんだろうなぁそこも大切なのは分かっているんだけど心がいまいち乗らないからだろうなぁって、思いながら聞いているんですが「次の定期テスト、6月の英検が大チャンスだから 予習というか、次の学年のことしたらいいよ。 次の定期テストで、ボーンと上げてごらん。 実力がないと言われてた子でも この時期にボーンあげた先輩たくさんいるから。 でも、それは、本当の実力とはちょっと違って 春の珍事というか、お化粧した感じなんだけど それでも、点数が上がると嬉しいし それで、セルフイメージも変わって それがきっかけで、上がっていった人もいるから とにかく、今まで見たことない世界を思い描いて見てみて。」ってお話しているんですがそんな風になってくれたらなと思います~

2016年04月05日

コメント(0)

-

上昇と安定の対決

「今朝、部活が午後からなので 午前中に行ってもいいですか?」とやってきた高校生が「春休みに化学の補講を先生がして下さったんだけど 化学のみの授業で午後から5時間の授業が2日連続で。 先生が、『7時半までやるぞ~』と 冗談みたいに言ってるから、ほんとかなと思ったら ほんとに、7時半まで授業することになって(笑) 私は、ここで先生と朝から晩までテスト勉強とか よくあることだから慣れてるけど、 一緒に受けてた子とか最後はフラフラで。 やっぱ、勉強も、慣れとか経験とかあるよね。」さっき、そんな話をしてくれました。さて、このところ、生徒さんに一人一人にそれぞれがそうなりたいなぁと思いつつもちょっとムリじゃない?と思っているであろう目標を僕の方から、あえて口にするようにしています。学校でも塾など教室でも勉強の内容や解き方などどうしたらいいか?は教えてもらえるのですがやって習って、できるはずなのになかなかできるようにならないなかなか上がらないときありますよね。それぞれに事情、ケースがありますがよくあるその原因のひとつとして自分のなかで、見えない壁を作っていて上げたいと思いながらも『そんなんムリ』とか『どうせムリ』と願いと感覚にズレがあるからということがあります。できたいはずなのに、できてる自分は頑張らないといけない自分だったりどこか自分の今の感覚からすると非常識でズレたくるった感覚だったりするので行動にブレーキがかかってしまうのです。そして、この春はその最初の壁が薄く勢いで超えやすいので、お話するようにしています。経験でしかこの感覚を変えていくことはできないしそれが器を広げるということでありその経験こそが未来を変える力になるそんな風に思います♪『勉強しやすいもの』

2016年04月04日

コメント(4)

-

エネルギー高くなるように

岐阜でくもん教室をされてる志田先生が 大阪に来られるというので大阪駅でお会いしてきました。 「臨床心理士の合格証と登録カードが届きました〜」という 教え子の美佳ちゃんにお祝いしなきゃねと話してたら たまたまその日が空いてるというので 志田先生がきっと喜ぶからと サプライズゲストとして来てもらいました。 くもん教室でお子さんに指導されたり ママ育講座でママさん達にお話する志田先生 若者の就労支援や引きこもりの方の社会復帰をサポートしてる美佳ちゃん 活躍する分野は違っても 目の前の人のエネルギーが上がって 今日より明日と前に進んでいけるようにというのは 自分と共通点がたくさんあるなぁと感じたり 普段の取り組みを振り返り明日からのヒントをもらいました。 志田先生、美佳ちゃん、ありがとうございました。

2016年04月03日

コメント(0)

-

桜の季節

大阪は桜が満開近くになりました。 昨日は朝、ちょっと早めに出て教室に向かう電車までの道で桜並木に寄り道したり 万代池の公園まで夜桜見物に行ったりして 久々にふわっとした時間を過ごすことができました。 さて、新しい季節の始まりということもあって 先週、今週と生徒さん、お母様が訪ねて来て 卒業や進学の挨拶をくださったり 「より競争のある新しい環境で どこまでやれるかチャレンジしてみたいのです」とご挨拶頂いたり 中学生のとき来てた女の子がまた教室を訪ねてきて 「大学受験で先生の所でもう一度やってみたいんです」と言ってくれたり もう卒業して何年もになるのに訪ねてくれたり 「大学進学が決まったので先生にご挨拶を」と 卒業生のお母様からお電話頂いたり そして、新しいテキストを前にして在籍中の生徒さん達から 「今年も1年よろしくお願いします」と笑顔でご挨拶もらったり 出逢いと別れの季節だなぁと思いながら 関係が希薄化しているといわれる昨今 ご縁とご挨拶を頂けるなんて嬉しいなあと感じています。 どの場所に身を置いたとしても ご縁と感謝を大事なことだと意識してること 今日より明日が輝いて見え 明るい未来を築いていこうと頑張りたいと思えること あんな風になりたいと、夢中になれること そんな風なお子さん達が増えてくれたらと思います。 (以下、コラムからです) 芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんから 4月から運気が良くなるアドバイスを頂きました。 【「勉強や習い事、歴史や芸術に関わる場所」が運気を上げる!】 「今年2016年は古い文化が見直される年なので 勉強・学習が非常に大事になってきます。 また4月は、身の回りを綺麗にしたり 掃除をするのが基本中の基本です。 同時に勉強や習い事を始めるのに 一番いい時期なので、ぜひ始めてみてください。 歴史のある場所や芸術に関わる場所に 行ってみるのも非常に良いですね」 【「魅力的な人の真似をする」と運気が上がる!】 「4月からは新しいものを真似すると良いですね。 たとえば『あの子はすごい魅力的だから、 ちょっと真似してみよう』とか なりたい人やものの、魅力的な部分を真似をする。 模写するということですね。 そういうことをすると、 4月からの運気が上がります」 【人間関係を良くするには「とにかく相手を褒める」】 「人は、褒められよう、認められようと 頑張ろうとするんですよ。 それは全然良いんですけど、逆に相手を褒めてください。 特に初めて会った人には『良い声をしてますね』とか 『素敵な目をしてますね』と、 ひと言褒めるだけでこちらの印象も良くなるし、 向こうも気分が良いので、褒めてください。 褒められようと思って 何かしようと頑張るんじゃなくて 褒めちゃうほうがラクなんです。 そのほうが人間関係を簡単に築けると思うので どんどん人を褒めてください」

2016年04月03日

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1