2016年11月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

記憶力のしつけ方

テスト前ということもあって記憶のお話をよくするようになりました。「ただ単に、言葉や文字を暗記するのは その瞬間は、なんとなかできても すぐに忘れてしまうものだから できるだけイメージで絵や写真を交え ストーリーやエピソードをもって覚えると 覚えると、覚えやすく忘れにくくなるよ~」「例えば、ここにある柿、 イメージできる? 視線をまっすぐにして 目線は変えずに、上を意識して 柿をイメージしてみて? そう、それを思い出せたら その要領で、用語や文、単語を 写真とかまじえながら覚えていくんだよ~」昨日は、そんなお話をしていました。このところ、脳育の番組で中野信子先生のお話をよく見てるんですが前から知っていることであっても話のつながりや説明の仕方の違いでなるほど~と再発見することがありました。2本目の動画の記憶のしどきのお話人の脳力をコップに例えるとコップの口の広いときと狭いときがあってやはり、若いときほどコップの口は広いのでデーターベースを蓄えるためにも勉強しどきというものがあるなるほどなぁと思いました。

2016年11月29日

コメント(0)

-

合格のその先

今月の推薦入試で薬学部に合格したMくんのお母さまから「大学入学までもう少し 先生のところで勉強したいと言うので。」とお電話を頂きました。「理科や数学は大学から 課題が出ているようですし ただ勉強するというのも 張り合いがなかったりするものなので 年明けの英検を受験してもらうとして 週1回その対策の授業をして 準備をしていくというのはどうでしょう。 大学に入ってからも英語は大事なので 英検から入学後にTOEFLやTOEICへと チャレンジしていくようにお話もしてみます。」彼とお話して、そういうことになりました。希望の大学合格を目標として勉強するんだけどそこがゴールではなくてそれは、自分がしたいと思う世界への第一歩スタートが切れるということなんだよ~大学いったら楽しみもあるけれど専門の勉強しに行くんだから~機会あるときに、よく高校生にはそう話するようにしいるんですが3年前、高校受験のときに薬学部に入りたいと話していたその夢を叶えてあげられたことにほっとするとともにその話を覚えてくれてそれを形にしてくれると嬉しいなと思いました。

2016年11月28日

コメント(0)

-

全力の向こう側

「今度のテスト何点くらい取ったらいい?」 「自己ベスト!」 「自己ベストというと、、、 それはちょっと難しい、、、 ◯◯点とかじゃあかん?」 「◯◯点取る勉強って、どうやるの? 前回以上の結果がほしいと思ってない?」 「そりゃまぁ」 「今回、いい感じに終えたら 12月の懇談でもいい感じになるし クリスマスも年末も心地よく過ごせるよ」 「あぁ!そうだよねー」 「なら、全力の向こう側見せてくれ〜 前回の2割増でやってほしいなぁー」 「2割増かぁ」 このところ、いろんな生徒さんと そんな会話をしています。 今週のドラマ校閲ガールで耳にした 「全力の向こう側」「2割増でやる」 抽象的なんだけど、どこか分かりやすく 頑張れと言ってるようで、どこかゆとりあって そして、ワクワクする元気が出てくる ステキな言葉だなと思います♪ 学年問わずこの時期は 12月に向けてテスト前だったりすると思います。 あと1カ月ちょっと 上昇基調でフィナーレしたいですね♪

2016年11月26日

コメント(0)

-

やる気とその気

その努力はムダかも!?思い込みを捨て、本当に意味のあることを知れば、人生はうまくいく! 41の捨てるべきこと(コラム)コラムにあるようにちょっとした発想の転換というか考え方を変えることでやりやすくなるってありますよね。「もっと、やる気を出してくれたら」「なかなかやる気が出なくて。。。」少し前に、保護者の方とお話する機会があって「燃えるようなやる気があったら って、思ったりしますよね。 やる気スイッチという言葉や やる気に火がつくという言葉ありますし やる気というと ねじり鉢巻きして、試験勉強 みたいな感じをイメージして みなさん、やる気が出ると 行動すると思いがちですよね。 確かに、やる気に火がつくと この状態になるんですが 実は、やる気に火がつくのは やってるうちに出てくるもので 何もないところに 火ってつくもの やる気が出てくるものなんじゃないんです。 夢を紙に書き出して、壁に貼るという よくあるあの光景も 何がしかのことをやってて それじゃぁと火がついてくる感じで やってるうちに、その気になってくるんです。 なので、やる気があったら…とか もっと、やる気になれば…と思うときは やる気が生まれる土壌となる 習慣がついてないんだなと 習慣をつけさせる方向にアプローチしましょう。 で、習慣をつけるには。。。○○さんの場合は。。。」そんなお話をしたことコラムを読んで思い出しました。結果が欲しくなるこの時期喝を入れてと思う感じになったときこそちょっと落ち着いて話をしたり時には必要な【喝】を入れた後でなってほしい姿へ近づく習慣への一歩じゃぁ、これをしてきましょうという何かを話に入れてやって頂けたらと思います。それでも、暗記パンならぬ、やる気パンのようにこれを食べたらというもの、ほしくなるもの、また心理ですよね。。。 (以下、コラムからの抜粋です)努力しても報われないと思っている人。今の安定した生活に、物足りなさや不安を感じている人。けれど、現状を打破するような時間もなければ、それほどの情熱もない。世の中の多くは、自分の人生にとびきり不満でもないし文句なしに満足、というわけでもないと思う。けれど、人生が「捨てる」という行為だけで劇的に変化するとしたら、一歩踏み出してみようという気持ちにはならないだろうか?『すべてを手にする人が捨てている41のこと』(伊庭正康/かんき出版)では「やるべき」だと私たちが「勝手に思い込んでいる」ことを明らかにして人生を上昇させるための方法を教えてくれている非常に読みやすく元気をもらえるビジネス書だ。能力はそのままに、性格もそのままに、転職をしなくても、ましてや独立なんてしなくても、どんな人でも、本書で紹介するちょっとした“とらわれ”を捨てるだけで、フワリと上昇気流に乗り、今とはまったく別の世界にいける。そんな誰でも実践できる別世界への一歩を今回は少しだけご紹介しよう。≪捨てるべきこと≫ ○言われたことをそのままやる姿勢 一つの仕事を言われた通りに「こなす」のではなく「もっとこうしたら相手が喜ぶかも」「こういうマニュアルを作っておけば、後輩たちの役に立つかも」など一つ一つの作業に「付加価値」=「感謝される要素」を盛り込むこと。つねにプラスアルファを狙いながら仕事をすることが収入のアップにもつながってくる。○「みんなと一緒」という安心感 人と同じことをするという「安心感」は、決してあなたが本当に抱えている「不安」を消してはくれない。上昇気流に乗ろうとするなら「みんなと一緒なら安心」という考えを捨て「人とは違うこと」を選ぶこと。年収は「努力」よりも「希少性」との相関性のほうが高い。○二次会 会社の飲み会では二次会に行くか否か、迷うときもあるだろう。本当は行きたくないのに、お付き合いで参加したり幹事に気を遣ってしまったり。しかし、「二次会は投資対効果」で考えるのがよい。「自分が主役」「二次会で得たいことがある」など重要な理由がない場合は、無理に参加せず幹事に「今日はありがとうごめん、二次会に参加するのが難しい」と「事前に」伝えておいたり、上の立場だったらいくらかお金を渡して帰ったりするなどの「スマートな対応」をしたほうが、むしろ評価は上がる。○オンとオフを分けるという発想仕事とプライベートを完全に分けて考える人も多いだろう。しかし、それは「仕事」=「疲れる、楽しくないこと」と、決めつけてしまっている。「オンかオフではなく、 面白いか、面白くないかで考えた方が 上昇気流に乗れるのでは?」と著者はうったえる。「仕事を面白いと思うこと」は簡単ではないかもしれないが仕事も人生の一部。だったら、「オフのためにつらい仕事をがんばろう」と考えるより仕事でも「面白い」と感じられるよう努力をしたほうがよい。遊びと仕事の境目がなくなったとき、スッと上昇気流に乗れるのだ。このような「とらわれ」ゆえの捨てるべきことを、41明示してくれている。収入アップや高い地位を望み、様々なことを「やらねば」と四苦八苦している人には、ぜひ参考にしてほしい。自分の望む人生を手に入れるための近道はやるべきことを増やすのではなく、捨てることからなのだ。

2016年11月24日

コメント(0)

-

答えの形

「3.9+5.1=9.0」は減点対象小学校算数の奇習に茂木健一郎が苦言“子どもたちへの虐待である” (コラム)LINEニュースで見たぁって生徒さん達も話してて「あれは、筆算から得られた「9.0」から, 「答えは9」とするのが自然で 計算途中としては、もちろん合ってるんだけど 9.0となったら簡素化、 できるだけ簡単にするものだから 計算途中の答えを バツでなく、減点というのは、適切だと思うよ。」そんな話になりました。「これでも、合ってるよね?」「これ、間違ってないよね!?」関西弁であれば、「これで、だいたい合ってるやん。」「これで、いけんちゃうの??」よく聞いたりする言葉です。こういう場に遭遇すると自分なりの方法で答えを出したものをその努力を認めてほしいというのが根底にあるんだろうなと思うので「方向性としては、合ってるよ。 そして、最終的には○○だから、 これが、正解ということになるんだよ。」そんな風にお答えしています。生徒さん達と何度もこういう場面に遭遇して感じるのは「合ってるやん。」だったり「合ってんちゃうん。」と「合ってる」という言葉を用いるのでこちらが考えている以上に「合ってる」ことを欲してるんだなぁということ。そして、この「合ってる」の話の多くがテストの前に、今回の話であれば「9.0となったら、9に直しましょうね。」とアナウンスされたり、練習したりしてるのにそれをほぼ聞いていないケースということです。なので、採点者からすると「あれだけ、事前に言ったのに。。。」と減点になってると思うのですが教えてる側が思うほどに教わってる側は重要視していない認識のズレがあるようです。また、茂木先生の「ある程度数学がわかっている人にとっては、 「小数点問題」「かけ算の順序」 「たし算の順序」問題は トリビアルに意味がないから 「瞬殺」の話(議論する必要すらない)である」「ふしぎに思うのは、ぼくが小学生の頃は 「小数点」「かけ算の順序」「たし算の順序」 といった問題は経験した記憶がないということ」と書かれているのは学年が上がったり確かに、学力が突き抜けてしまうと取るに足らない問題でそれは確かにそうなんですけどこれを「合ってる」と見逃していくと「合ってる」という認識のままになりこのだいたい「合ってる」でいくと約分を忘れたり、マイナスをつけ忘れたり計算ミスがあったりしても合ってるやんの認識が抜け出せなくて本人は算数、数学できると思ってるんだけど「計算ミス、問題読み間違えて○点落としてん。」と認識ほどに、結果が出てこない分かってるのに、できてないということになったりしています。事の発端となったツィートも頑張ったのに可哀相だったりこれ、認めてもいいんじゃないかというそんな気持ちが根底にあるのかなと思ったり茂木先生の「一種の虐待」という言葉もこんなことでやる気を削ぐのではなく意欲を引き出してほしいということなのだと思います。やる気を削ぐことなく、間違いには訂正、修正を加えながら意欲を引き出していく方向性としては、間違っている訳ではないんだけど正解かというと、ちょっと違っていて。。。これ、生徒さん達と接していてよく考えたりする話題だったのでいろいろ考えるヒントをもらった気がしました。写真は、この話をしながら生徒さん達と食べた母からもらったみかんです(笑)

2016年11月23日

コメント(0)

-

らしさの種まき

だから、結果が出るんだなぁというかだから、楽しそうなんだなぁと日本ハムの栗山監督のインタビューから納得のお話、これからへのヒントをやはり、これなんだよなぁというお話を聞かせて頂きました。下の動画、1本目がコアの部分2本目を見ると、前後の背景も分かってより深い感じがしました。下は、自分なりに整理するため文字に越してまとめてみたものです。よかったら~自分らしくいるには(結果が出ていないことよりも)なぜ、自分達らしくないんだろうと思っていた。自分達らしさが出ていてこんなに差がつくならしょうがないじゃないですか。まず、自分達らしくないというのが問題で差がついて、結果が出ないことよりもまず、『自分達らしくなろうぜ!』ということにあらゆる手を打ちまくることを考えていました。ピンチはチャンス困った時ほど大胆に勝負しないと何も生まれないピンチはチャンスなのでピンチになった時ほど大胆にいった方が何かが生まれます。困れば困るほど、手は打ちやすくなるのは事実ですよね。状況が悪いわけですから。(状況が悪いと、視野が狭くなってヤバいヤバいと目の前しか見えなくなりがちですが)困れば困るほど、結果が欲しいので視野が狭くなっていきがちですが困れば困るほど、視野を広げてその手があったかと考えてみる。なぜ楽しくなさそうなんだろうその人をその人らしく輝かせること(その一つとして)なんで、楽しくなさそうなんだ?をずっと考えてて…どうすればいいかを考えるとき僕は、表現として、きらめくとかキラキラするとか『時めかせたい』という表現をするんですがやっぱり、見てて一番活躍するときって楽しそうに、キラキラしているんですよ。だから、どうやって、楽しくできんのかなという手を打つことをしてみたんです。そして、それが本当にできると思って、前に進んできてそれができると、もちろんまだまだ伸びますが、嬉しいですね。

2016年11月22日

コメント(0)

-

返答に困る「子どもの質問」への答え方

「なんで、ゲームしたらダメなん?」と「こんな勉強して意味あるん?どこで使うん?」はよく聞かれる質問ですよね…で、子どもが納得いく返答がなかなか返しきれないものでもあります。今回のコラムの向谷さんの答えも一つのヒントになりますよね。懇談で「どう答えておられますか。」と聞かれたり生徒さんからも聞かれたりするのですが「ゲームしていいか悪いかではなく 知らず知らずにハマってしまってて ゲームばかりしてるのが問題で メリハリが効いてなくて したいことだけして やることができてないからで~」とか「この問題をいつ使うかは 次の学年でとか、高校でというか 学年が上がれば、これを前提に次が進むから」でそれで納得がいかず「いやいや、大人になってからだと?」と聞かれたら「この分野を使うかというより これが楽にできるような スペックが必要だということだと思うよ~」というお話をしています。人によっても学年状況によっても違うのでこれで、納得してもらえるときもあるしもちろん、納得いかずというときもあります。ただ、ともにいえることはいま目の前のことが楽しくなかったりワクワクしないということだと思うので分かったり、できるようになりたいという声の裏返しできるようになりたいと暗に訴えているということだなぁと思っています。そして、先週の『逃げ恥』の沼田さんのセリフ思わず、にっこりしちゃいました笑『49×12は?と桁違いな人』2015年06月05日『ゲーム時間と学力の不思議な関係』2016年10月07日(以下、コラムからの抜粋です)会話の中で「なぜしちゃいけないの?」「なぜしなくちゃいけないの?」と子どもから質問されることはありませんか?大人なら当たり前に思っていることでも、子どもにとっては不思議なことが世の中にはたくさん。子どもからの無邪気な質問に、時にはどう答えるべきか悩むこともあるでしょう。浄土真宗本願寺派僧侶、保護司、空手道場館長として、20年にわたって子ども達と向き合ってきた向谷匡史さん。向谷匡史さんの著書『考える力を育てる 子どもの「なぜ」の答え方』では、実体験をもとに、子どもが自ら考え成長し、自立できる答え方が紹介されています。そこで今回は本書の中から、家庭の「なぜ」に関する答え方を2つピックアップしたいと思います。■1:「なぜ、ゲームばかりしていてはいけないの?」学校から帰るとすぐにゲームを始める、家族で外食に行っても、旅行に行ってもゲーム機を離さないなど子どもとゲームの付き合い方に悩むママは少なくありません。「いつまでゲームしてるの!」なんて叱った経験がある方もいるのではないでしょうか。ゲームに関して親から叱られることで、「ゲーム=悪」と思ってしまう子どもが多いといいます。しかしゲームを楽しむことは、決して悪いことではありません。向谷さんは「ゲームをやってはいけない」というのではなく、「ゲームばかりやってはいけない」という両者の区別をはっきりさせて「どうしてゲームばかりやってはいけないの?」との質問に答えるべきだと考えているそうです。そして向谷さんの答えは「バカになるから」というシンプルなもの。高学年の子どもであれば「ゲームは頭を使うよ!」なんて反論することもあるでしょう。そんなときには、「それじゃあゲームを頑張ったら算数や国語ができるようになる?」と問いかけてみます。これに「いや……」と子どもが返事に詰まれば次の会話をしていきましょう。「一日は24時間だよね。学校に8時間、睡眠に8時間、 それに食事やお風呂、習い事、宿題、 テレビを見る時間を引いたら残りは何時間?」と一緒に計算をしていけば、残るのは2時間程度。そこから「その2時間全部をゲームに使って、勉強もしない 本も読まないとなれば、バカになるんじゃない?」と、子どもにもわかる理屈を話すのです。そして「ゲームをやるのが悪いのではなく、ゲームばっかりやるのはダメだってこと。だから週に1回だけ、1時間はどう?」と代替案を出します。すると「週1回じゃ少ないよ。3回」(子ども)「3回は多いわね。それじゃあ間をとって2回」(母親)などと親子で話し合うことができます。親が一方的に禁止する、時間を設定するのではなく話し合って子どもを納得させることがポイントになるのです。■2:「なぜ、勉強しなければいけないの?」子どもから「なぜ勉強しなきゃダメなの?」「なぜ宿題をしなければならないの?」と聞かれたときあなたなら何と答えますか?恐らく、「当たり前のことでしょ。そんなこと言ってないで勉強しなさい」なんて怒ってしまうママもいるはず。しかし子ども自身も、「勉強はしなければいけない」「勉強はするものだ」ということはわかっているのだそうです。そのため「なぜ、勉強しなければいけないの?」と聞く子どもは答えを求めているのではなく「勉強ができないことへの葛藤と、 親の叱責に対する反発だと思ってください」と向谷さんはアドバイスします。そして向谷さんならば、この質問を受けたとき「勉強つまらないよな。勉強だけが人生じゃない。 宿題だけにしといたら」と返すのだそう。そうすると、てっきり「勉強しろ」と言われると思っていた子どもは拍子抜けし親に対する反発が消えていくといいます。そして「勉強だけが人生だけじゃない」といった言葉から子どもの気持ちも楽になるのです。叱ったからといって、勉強をする子どもにはなりません。その代わり、子どもが机に向かって勉強している時テストの点数が上がっている時には「すごいわね」なんて誉めてみましょう。こうすることで、子どもの勉強に対するモチベーションを上げることにつながっていくのです。

2016年11月21日

コメント(0)

-

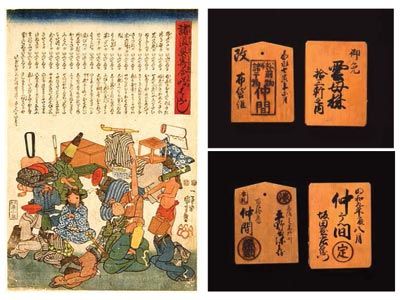

記憶するとき(2)

「今回のテスト範囲のもの、 先生がzuknowで作ってくれてるでしょ。 他の生徒さんの分もあるから 忙しいのは分かっているんだけど できたら、前みたいに 写真も載せてほしくて。 写真あると、スピードも出来も違うから。」昨日、生徒さんからそんな話がでました。画像があると、違うのは分かっていてもとりあえず、できるだけだけど緊急性の高いものから、試験範囲のものを順に作るようにはしていたんですが画像がある方がやっぱりいいよね~と今日は、それに画像をつけていました。金曜に書いた頭の中のスクリーンのお話【brilliant screen】のお話とも関連するのですが頭の中のスクリーンの補助としてスマホの画像検索などを使ったりして何かを覚えるときに、映像を目にしてそれを頭の中のスクリーンに出すと解像度が上がって、定着率がよくなります。例えば、分かりやすいところだと『田沼意次、株仲間を推奨』のような活字が写真のような株仲間という木札を目にしたリあぁ、こんか感じの組合なんだぁと分かるとぜんぜん印象も変わってきますよね。

2016年11月20日

コメント(0)

-

記憶するとき

「漢字コンクールがあるんですけど どうやって勉強したらいいですか。」昨日、そんな風に聞かれて「漢字って、頭の中のスクリーンに その漢字が鮮明に浮かべば書けるよね。 ということは、頭の中のスクリーンに いかにクリアに残していくかなんだよ。 前にも言ったと思うけど 先週の日曜日の晩御飯何とか。 何かを思い出すとき、 視線が自然に上を向くでしょう。 ということは、記憶の鍵となる その頭の中のスクリーンは 割と上の方にあるんだよ。 ついつい勉強すると、 テキスト見ちゃうから 頭が下に向いちゃいがちだけど 視線を上にして、見上げて 頭のスクリーンの縁を 自分の好きなカラーに輝かせ そのスクリーンのなかに 太字で漢字を思い浮かべたらいいよ。」そんな話をしたら隣にいた高校生も「それ、英単語にも使えますね。」とさっそくやっていました。このところ、定期テストを前にもう一度記憶について整理しようと思って本などを読み返していたんですがこの頭の中の輝くスクリーンこれを上手に活用していくことができるやはりここかなと思いました。今日は、ミッキーのお誕生日ですね。写真は、9月に行ったときに偶然パレードに遭遇したときに撮ったものなんですがこんな朗らかな顔して何にでも取り組んでいったらハピネスってもたらさせるよなぁとたまに見て、思い返しています笑ています笑

2016年11月18日

コメント(0)

-

勝負強い(4)

■子どものやる気を起こさせるために親は何をすべきか?(JIJICO - 11月16日 09:01)昨日は、英検の2次の合格発表日でした。2次試験を受けた教室の生徒さんたちから「合格してました」とみんな連絡くれてなんとか、ほっとしています。以前も書きましたが、英検に限らず小さなころから、学年の低いうちに漢検など、検定ものにチャレンジして大きな会場で、勝負して合格を勝ち取るこれを繰り返すことで勝負事への体験が蓄積されて大きくなったとき、入試などここぞという勝負で普段通りの強さを発揮できる勝負強い人になるように感じています。なにかにチャレンジするとき「ダメかも?」と思うのか「いけそう!」と思うのかそのちょっとしたことが大きな結果につながるなぁとも思います。コラムにあった「勉強の面白さに気づかせるのには、勇気が要ります。」「教えるのではなく、課題を設定し、課題を解決する」この言葉にもつながるかなと思うのですが課題を乗り越えていくと、面白くなってきますよね。『勝負強い(2)』

2016年11月16日

コメント(0)

-

休養と栄養を

「休養と栄養を摂ってね。それが、一番だから。」ここ数日、気温がくーっと下がって寒くなったり反対に、日中は温度が上がったり暖房をつけたりするから、外と中の温度が違ったりまた、メンタル的にしんどいときだったりするからか風邪の症状の生徒さんまたは、予防とか、そんな感じだからとマスクなどをしてる生徒さんも増えそんな話をしていたところでした。風邪には、特効薬がないのは原因となるものが200種類以上あってそれが毎年変化していくからで風邪に見られる症状を抑えるものとして薬があって根本的には、免疫力を上げ、休養と栄養をとるこれが何よりの対処法なのですというのを少し前にテレビ等で聞いて自分に敏感になるというか上手に自分を休ませながらこじらせる前にケアしていくって大事だなぁと思ったところでした。でも、風邪に限らず勉強でも、何でもそうですが、そうは分かっているもののこじらせた後に、慌ててしまうんですよね。。。こじらせる前に自分に関心を向け心や体にやさしくいてこじらせないよう、元気なようにもっていくそんなゆとりを持っていたいです。■風邪対策の基本は「休養と栄養」 風邪には、細菌性のものとウィルス性のものがあります(以下、まとめて「原因菌」と記します)。いずれの場合も風邪の予防方法は、風邪の原因菌を体内へ入れないことに尽きます。 そして原因菌が体内に侵入してしまい、風邪をひいてしまった場合には、これらの原因菌に対抗するためには免疫力を上げることが大切です。 すなわち、風邪の予防と対策の大原則は「免疫力を上げること」。そして免疫力を上げるのに最も効果的なのは「休養と栄養」をしっかり取ることです。 ■「ヘンだな」と思ったら、まずはたっぷり休みましょう 「休養」は身体の休養だけでなく心の休養も含みます。多忙で精神的にストレスがたまってしまうとどうしても身体に影響が出て風邪をひきやすくなってしまいます。心と身体は一緒に活動しているのだから考えてみたら当たり前ですよね。だから、少しでも「ヘンだな?」と感じたら周りへの影響を最小限にとどめるためにも早めに身体と心の休憩をとるようにしましょう。 ■「風邪かな?」と思ったら摂りたい栄養素・食べ方のコツ 風邪のときも、栄養の基本は「バランスのよい食事」です。もちろん、ダイエット中であっても風邪かもしれないと思ったら、ダイエットはいったんお休みです。ダイエットは食事からのエネルギー源を減らして体脂肪等を燃焼することで体重を下げていきます。摂取エネルギー量が不足すると相対的に免疫力を強化するための栄養素が不足しやすくなります。そのため、免疫力が低下して、治りが遅くなってしまいます。 風邪予防や風邪をひいてしまったときに、免疫力を上げるために特に意識したいことは3つあります。 ●1.ビタミン類を多めに摂る ビタミンは食事に含まれている栄養素を身体に必要な成分に変換して使う際の潤滑油です。潤滑油が不足すると身体に必要な栄養素が必要な場所へ供給されづらくなるため、抵抗力が弱くなります。そのため、ビタミンが体内で飽和状態になっているほうが風邪の治癒も早くなります。 ビタミン類の中でも特に多く摂りたいものは「ビタミンC」「ビタミンA」「ビタミンB1」です。多く含まれている食品は以下のような食品です。 ・ビタミンC:レモン、いちご、みかん、キウイフルーツ、ブロッコリーなど ・ビタミンA:レバー、うなぎ、卵、ニンジン、カボチャ、小松菜など ・ビタミンB1:豚肉、米の胚芽部分(精白米にはついていません)、大豆など ●2.温かい料理を食べる 低体温のときには免疫力も下がりやすくなってしまいます。熱があって体温が高かったとしても、汗などで身体を冷やしてしまうことがあります。そのため、身体をしっかり温めることが大切です。横になって安静にしているときも「温かくして休みましょう」と言われますが、食事でも身体を温めましょう。冷たい料理よりは温かい料理を選ぶと身体の内側から温まりやすくなります。熱があるときは冷たいものが美味しく感じられますが、冷たいものは身体が冷えやすくなってしまうのでできるだけ食べないようにしましょう。 ●3.水分をたっぷり摂る 風邪のときは、水分をたっぷり摂りましょう。熱があるときは通常時よりも汗や呼気から水分が出ていきます。そのため脱水状態になりやすいのです。飲むのは白湯や番茶のようなカフェインの少ない飲み物がよいでしょう。 ■「休養と栄養」以外にもある! 効果的な風邪予防法 「休養と栄養」以外にも風邪予防に効果的なことがあります。 それは「手洗い」「うがい」「マスク」です。 まず、「手洗い」で雑菌をしっかり取り除き、「うがい」で喉の雑菌を洗い流します。さらに「マスク」で新たな雑菌に触れないように防御します。また「マスク」は、自分が風邪にかかってしまった際に他の人にうつさないために使うことも多いですが、風邪をひいていないときでもたくさんの人が集まる場所へ行く際などは、風邪をひいていなくても風邪から自分を守る意味でマスクをして出かけるほうが安心です。マスクははずしたら捨てて、新しいものに取り替えましょう。あくまで使い捨てのマスクです。ここでもったいないと思ってはいけません。体調を崩して会社、学校にに行けなくなるほうがもっともったいないことです。 余談ではありますが、「手洗い」「うがい」「マスク」は風邪だけでなく、インフルエンザにも効果があります。ぜひ、実行するようにしてください。 さらに、余裕があるようならば、室内の湿度を70%くらいに保つと風邪の原因菌の活動が弱まり感染力は低下します。乾燥している冬の時期は原因菌の活動が活発になると同時に感染してしまった際に上手く排出し辛くなってしまうのです。加湿器や濡れタオルなどを上手に使って湿度を上手に調節してください。 最後に、裏技をひとつ。熱を下げたいときは、おでこではなく「わきの下」を冷やすと効果的です。風邪やインフルエンザによる高熱のときだけでなく熱中症のときなどにも応用できますので、ぜひ覚えておいてください。 上記のことを踏まえながら、休養と栄養をしっかりとって、つらい風邪から身体を守りましょう。

2016年11月15日

コメント(0)

-

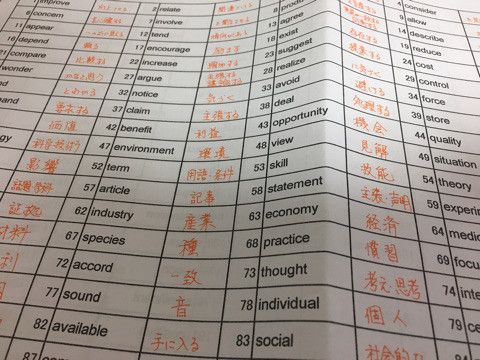

ギガ節約と記憶増量

「先生が作った zuknowのアプリいいんだけど ギガ使いたくないと思ったら WiFi飛んでることでしか使えないから…」「じゃぁ、アプリで単語の発音を確認し 電車の中では、このプリントの単語リストで 記憶の確認していくというのは、どうだろう?」ちょうど昨日、高校生とそんな話になりました。学習アプリのzuknow学習の導入だったり、英語の発音だったり理科や社会で画像付きで覚えられるのでとっても便利ではあるんですが高校生が言うように、サイトにつないで使うアプリなので夜などラッシュアワーだと繋がりにくかったりオフラインで使えないのでちょっと不便だったりもします。そして、学習の面でも簡単に進むので、いいのはいいんですがなんとなく、雰囲気では覚えていてもいざテストになると、書けなかったりゲーム感覚で覚えるのはいいんだけどいまいち、期待した成果が得られなかったりで何か打開策はないものかと思っていました。例えるなら、どういう状態かというと漢字は何となく思い浮かんでスマホや携帯の予測変換が出てくるとこの字だと判断はつくんだけど自分でペンを持って書こうとすると正確には書けないみたいな状態です。なぜ、こういう状態になるかというと以前読んだ論文によるとどうやら、スマホで覚えたり処理したりするのと自分で紙に書いたりして覚えたり処理するのは脳の活動領域が違い理解の深さに差があるからだそうなのです。というわけで、zuknowで一度見てもらったり軽く覚えてもらってから紙のリストを覚えてきてもらって小テストして確認するなど最近、意識して併用をするようにしてから定着度、習得度が上がってきたように感じています。効率性や関心度を求めるならスマホやデジタル教材で定着性や理解度を求めるなら紙教材と上手に使い分けて楽しく、楽に心地よく進めていけたらなと思っています。そして、生徒さんによく「映画のマトリックスみたいに 覚えてほしいこと 脳に高速ダウンロードしたり ギガ増量とかしてほしいなぁ」って、いうと「また、またぁ」とか言われるんですがあのイメージで勉強するってとっても大切な気がしています。これも、上手にお伝えできればと思っています。

2016年11月11日

コメント(0)

-

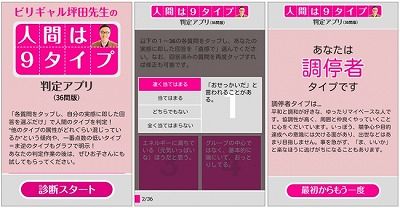

ビリギャル坪田先生の9タイプ別診断

9タイプ判定ができるというので簡易アプリやってみました。僕は、献身家タイプと達成者タイプでした。思い当たるなぁというか、いいとこついてくるなぁとか過去そういうとこあるなぁとそこを修正したところまでズバリと書かれてました笑坪田先生が入塾の際にタイプ別診断をされると情熱大陸でも講演でお話を聞いた時にも話されていたのでどんなことされるんだろうと思っていたのでこういうのを知れてうれしいなと思います。自分もこれとは違うんですがお子さんのタイプを見て感じてアプローチを変えたりするので参考にして取り入れていきたいと思いました。教室に来たら、生徒さんにも聞いてみようと思います。「また、先生、今度は何するの~?」とか言われそうですが(笑)ビリギャル先生こと坪田信貴氏が長年学んだ心理学と1,300人以上の生徒を指導した経験から生まれた手法で、人を9つのタイプに分け、効果的な声のかけ方や接し方を紹介しています。今回は本書の中から3つのタイプをピックアップしました。1:飽きっぽい子は、明るい未来の話でやる気アップ!好奇心旺盛で行動力はあるものの、飽きっぽい、計画を立てるのが苦手、すぐに楽なほうへと逃げようとするという特徴があるのが楽天家タイプ。大ベストセラーとなった「ビリギャル」の主人公さやかちゃんは典型的な楽天家タイプだったそう。このタイプの子どもに「そんな甘い考えではうまくいかないよ!」などというネガティブな警告は逆効果だといいます。それよりも、明るいバラ色の未来を想像させ、楽しい・うれしいという感情を引き出すのがポイント。著者もビリギャルさやかちゃんに「慶應に受かったらキラキラした友達がいっぱいできて、就職先も選びたい放題だよ」などと声をかけてやる気をアップさせたといいます。いろいろなことにチャレンジするので、失敗したり長続きしないことも多いですが、途中でやめたことを責めるのではなく長い目で見守ることが大切だそう。立ち直りが早く、好きなことに対する集中力は抜群なのでいつかは必ずひとつの分野で成長することができるはずです。2:競争心がない子は、毎日できる習慣を目標にする協調性が高く、周りとうまくやっていくことができる反面、競争心が薄く、目標達成への意欲が感じられないというのは調停者タイプの子。親が「こうしたらいいんじゃない?」と先回りして提案してしまうと、「じゃあそれで」と流され、後にトラブルになることも。せかさず、子どもが興味を持っていることについてよく話を聞くことがポイントだそう。また、このタイプの子どもは、親が難しい目標に挑ませようと張り切っても空回りし親子の関係が悪化する恐れがあります。受験の際も最初から難しい学校に合格することを目標にするのではなく、「学校から帰ったら、 すぐに学習机に向かう習慣を身につける」など行動を習慣にするような目標を設定するとよいそうです。塾に通う場合も「休まず通うことができている」ということを認めてあげると、子ども自身が「自分にもできる」という感覚になり結果として受験に成功できるでしょう。3:上昇志向のある子は、褒めて伸ばす競争心が強く、上昇志向のある子は達成者タイプ。このタイプの子は褒めて伸ばすが基本で、今やっていることが、いかに挑戦しがいのあることなのかを伝えると気持ちが高まります。例えば親が「漢字って難しいね」などと言い、漢字を子どもに調べてもらうとします。それができたら、「そんな難しい漢字もかけるんだね!すごいね!」と伝えると子どもはさらに漢字の勉強を頑張ろうという気持ちになります。逆に「漢字くらい誰でも書ける」というニュアンスの言葉はこのタイプの子どもが勉強しなくなる一番の原因になるので気をつけましょう。また、このタイプの子どもは自分で大きな目標を立てることができます。そのため親は、その目標を細分化し小さなステップを提示してあげるとよいそうです。

2016年11月09日

コメント(0)

-

いいヒントになる(4)

昨日、授業が終わったときに京都薬科大に通うKくんが教室を訪ねてきてくれました。薬局実習や病院実習のために大阪に帰ってきているそうでどんな風に頑張っているかとか将来について迷っていてと話をしてくれて僕からは「そもそも、京薬に進んだのは。。。」と最初の最初の進んだ原点を再確認して「自信もって勝負してごらんよ~ 君なら、きっとやれるから そのために大学でも 勉強にスポーツにと頑張ってきたんでしょう。」と話をしました。もう5回生なのかぁあれから5年も経ったのかぁという思いとこうして、近況を聞かせてくれたり話を聞いてほしくて、相談しにきてくれる嬉しいなぁと思う出来事でした。写真は、生徒さんにと持ってきてくれたお菓子です。彼が来てくれることを話したら「覚えてるよ~あぁ、あの大きなお兄さんでしょ?」って、話してた生徒さんもいたのでこんな風に頑張ってるんだってという話をしながら渡してあげようと思います。

2016年11月08日

コメント(0)

-

いいヒントになる(3)

今日のディズニーリゾートは明日の朝の情報番組で「今日から始まる ディズニーのクリスマスイベントを 昨日、一足先に体験してきました~」で始まる報道の撮影ため、ランドもシーもプレスがいっぱいだそうですね。お天気よくて、まさに撮影日日和ですね。さて、昨日教室に勉強しに来てた高校生の女の子が「1年前に自分たちがダンスで 全国への切符を得たのと同じ 全国大会への選考会があって 後輩たちも全国行けることになってん。 だから、私は大学合格して うちの大学おいで~っていいたいねん。」って、嬉しそうに教えてくれました。昨年、初めて彼女たちが全国の切符を取ったから自分たちも行けるんだというリミッターが外れてどこを目指し、どういう練習すると全国に繋がるか体感として分かったことそして、ただ頑張るのではなく誰かに観られていると注意関心を向けられるとその期待に応えて、いい結果を残そうとするホーソン効果というものがあることそんなお話をして「あのお姉さん、 いまは大学に進んでこうなったんだよ~」って下の子達が進むヒントになるそんなお姉さんになってねって、お願いしておきました。『いいヒントになる(2)』2013-03-15

2016年11月07日

コメント(0)

-

大きく書く

覚えたいものが覚えられないというとき「大きな字で書いてみて。」とサインペンと紙を渡すことがあります。いつもは、書かないくらいの大きな文字で、カラフルに書くとモノクロで小さな字で書くよりも覚えやすいんです。これは、人の脳がより重要だと感じるものほど全体的に大きく捉えてあまり重要でないと思うものほど小さく捉えることと関連しているそして、カラーであればあるほどより鮮明に記憶しやすくなるという特性を利用したものです。英単語を覚えようと頑張ってる高校生に「これ、あげるから 覚えてない単語は、 これで、書いてみて。」と赤と青のサインペンそして、小学生が使うマスノートを渡したらいつも使ってる単語帳をプリントに書き出していつも以上にサクサク楽しそうに頑張ってました。その姿を見て心が軽くなるようにとか動きやすいような取り組みって大切だなぁと感じました。何か覚えるとき試していただけたらと思います。心が軽くなる、ウキウキするといえば明日は、ディズニーリゾートはクリスマスイベントにスニークありそうですね(^^♪いきなりぶち込んできてすみません(笑)

2016年11月06日

コメント(0)

-

ちょうどの課題

なんだかできそう。そして、できてる人もいて一緒にやると、楽しそうで。。。しかし、実際にやってみると簡単そうに見えてもなかなかできない。。。こんな感じのときってやってみたくなるしチャレンジしたくなりますよね。簡単すぎると、やった満足感がないし反対に難しすぎると、やる気がなくなるしこれがまさに、ちょうどの課題なんだと思うのですが学年が小さければ小さいほどまたは、それが苦手であればあるほど一つの階段は、細かくないといけないし状況によって、変化させなきゃいけないこの絶妙な課題設定ができるって楽しさ、喜びにつながるからとても大事だなぁと下の動画を見て、ここ最近考えていたこととつながるなぁと思いました。

2016年11月05日

コメント(0)

-

プレミアムフライデー

■政府・経済界が構想する「プレミアムフライデー」 金曜日に早く帰れたらどうする? 今週は、昨日が祝日だったからかちょっと感覚は違ったり最近は、お休みが変則的な方もおられるでしょうしいろんなケースがあるとは思いますがやはり、金曜日の夜ってどこか特別ですよね。金曜が早く終わったら?仕事柄、平日の夜に休みがないだけにやはり、どこか素敵なお店に食事にいくかもしれません。「最近、居酒屋とか行ってないね。。。 昔はよく行ったものだけど。 こんどまた行ってみようか」とよく話題には出るんですがそういえば、いつも話題だけで終わってます。『プレミアムフライデー』ってタイトルがつくだけで、何か特別な感じがしますよね。そして、プレミアムなイベントを作るとその一週間がよりクリエイティブな躍動感ある感じがしてくるのは不思議だなぁと思います。さて、昨日祝日だったこともあって朝から振替授業をしていたら金曜日に学校で漢検を受けるという高校生の女の子が勉強しに来て「先生からもらった過去問13回分。 今日までに毎日1回して 後半6回分も終わらせるって 約束してたやん。あれ、終わってん。」って、見せてくれました。「でね、私が毎日 リビングで勉強するものだから。 お父さんの夜食が減って、ちょっと痩せてん。」って、言うんです。「どういうこと?」って聞いてみると「お父さん、いつもは 仕事から帰ると夜は テレビ見ながらお酒飲んで お菓子食べるのが習慣なんだけど 私がリビングで 漢検の過去問するものだから ついてたら集中できないだろうと テレビ消して、 お茶飲みながら、本とか読んでるの。 だから、お菓子食べなくなって 2週間で、お腹がちょっと凹んでん。」そう言うんです(笑)「それは、お母さんに 先生が、お父さんをめちゃ褒めてたって伝えて。」って、言うと「え~、毎日先生からの課題 時間かけてしてた私じゃないの???」って言うんです。「もちろんそうなんだけど いやいや、なかなかできるもんじゃないって。 お父さん、立派。とっても嬉しかったんだね~。」そんな話をしました。今日、成果が出てたらなぁと思います。事が起こった、結果についつい焦点が当たってしまいがちですが金曜日、ちょっと早く帰ったり土日にゆっくりできたらお子さんがおられたら一緒に宿題したり、やってるものに興味を示したりそんな時間が取れるといいですよね。11月のこの時期は、そんな秋の夜に相応しい感じがします

2016年11月04日

コメント(0)

-

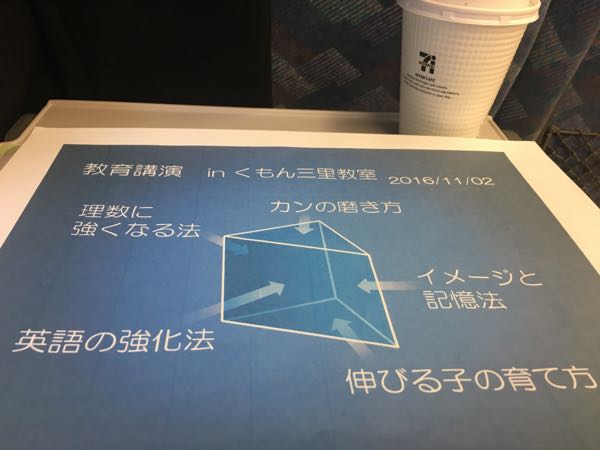

ピンチとチャンス

今日は岐阜の志田先生の教室で 教育講演させて頂いてきました。 懐かしいお顔のママさんも来られたり Facebookやアメブロでよく拝見する方も来られて 普段日記に書かせて頂いてるお話 学習したり、記憶するときのコツや どんな意識で声かけするといいかなど それを話させて頂いたんですが 皆さん、たくさん熱心にメモして下さり 嬉しいなと思いながら話させて頂いてきました。 実は1番盛り上がったのはワークの部分で 「チャンスゲーム」というワークなんです。 (具体的にはこんなワークです↓) http://plaza.rakuten.co.jp/osaka7yu/diary/200906120000/ 日々いろんな出来事が起こるものですが トラブルが起こったとき どうしていいか分からなくなったとき それに心のなかで、それはちょうどいい!と 条件反射のように手が打っていくと アイデアが浮かんでくる これ生活にもっと活かしていきたいなぁ 明日からの教室にも活かしていきたいなぁと ワークをさせて頂いた自分も実感しました。 お忙しいなか時間をつくってご参加頂いた皆様 そして、呼んで下さった志田先生 ありがとうございました。 また、授業の曜日変更に応じて下さった 教室の生徒さんや保護者の皆様 ありがとうございました。 写真は講演の後で頂いたうな重です。 店の外で焼いていて匂いにつられました笑

2016年11月02日

コメント(0)

-

自尊感情と自由意思

{E6118C58-E57E-43EE-B95E-8926782C2D3B} 昨日久々に奥野先生に会って お話を聴かせて頂いてきました。 1つ前の日記にも書いて ここ最近よく考えていたことを 聞いてみたんです。 「自分がお話しているときに これは伝わってないだろうなとか 違うと思いながら聞いてるだろうなとか 自分は間違っていないと思ってるなとか 僕の場合で言えば、 ぜんぜん分からないと、 心を閉ざしているのが感じられるとき どうしていくのがいいんでしょう」と。 「何が心を閉ざさしてしまっているか 考えてみることがまず大事。 小さなことでも褒め、喜び、 喜びを感じさせること。 そして、何よりも大切なことは こちらが何で分からないんだという思いを 絶対に持たないこと。 それは相手を責めてしまうことになるから。 心を閉ざしたり 頑固になったりするというのは それまでそういうことを いっぱい言われてきてるんだよ。 その状態の人に責めても心は開かない。 相手を動かそうと思うのではなく 楽しい、面白いをいかに感じさせるか 責めたら、一時的に動くけど それは一時的なもので元に戻ってしまう。 相手が自分の意思、意識で その気にならないと続かないものだから」 そんなお話を聴かせて頂いて 考えを整理することができました。 帰ってからの授業も変化したようで いつもより生徒さんが 楽しそうに取り組んでくれたように 感じられました。 昨夜放送のあった 「逃げるは恥だが役に立つ」でも 「小賢しい女」と「自尊感情」、「自由意思」が キーワードになってて 繋がるものだなぁと思いながら観てました。 今日は、教室をお休みさせて頂いて 岐阜の志田先生のお教室で 秋の教育講演をさせて頂いてきます。 どんな出逢いがあったか また、書いてみたいと思います。

2016年11月02日

コメント(0)

-

シェア事始め

今日から11月。今年も残すところあと2か月ですね。2か月って何かまとまったことをするにはちょうどいい期間ですし年末のイベントという楽しみもあって年末に向けて上がっていくイメージするとちょうどいい期間のような気がします。さて、お子さんに限らず誰かとお話していると、話をしながら『これ、伝わってないなぁとか』『自分は間違ってないと思ってるなぁ』とか『違うこと思ってるだろうな』とか『心を閉じてるなぁ』とか感じることあったりしますよね。それに対して、いろんなアプローチあると思うんですが前から取り組んでいた相手の頭の中を想像イメージしてみること相手の頭とシンクロしたりシェアしたりすること普段もやってはいるんですが今回、改めてそれをより丁寧に始め直すことにしてみました。今月末、来月末にどんな形となって出てくるのかそれも経過報告も含めて書いてみたいと思います。『頭の中のリハーサル』2011-06-04『リボン結び』2010-06-10 (以下、コラムからの抜粋です)失敗はあまり反省しないほうが良い?ニューヨーク大学の研究チームが今年1月に発表した研究では、同じミスを繰り返してしまう認知のメカニズムを説明している。なんとミスをして“深く反省”しても、往々にして再び同じ過ちを犯すというから驚きだ。普通に考えて、ミスを犯した後にじっくり反省し、どこがいけなかったのかについての“失敗の研究”をすることで、再び同じ過ちを犯す“再犯率”がグッと下がると期待するのは尤もなことだろう。しかしこの“深い反省”は次に失敗をしないための有効な手段ではないという。いったいどういうことなのか。これまでも人間の脳は、ミスを犯した後に判断のスピードが遅くなることは知られていたのだが、それが脳神経学的にどのような意味を持っているのかは分かっていなかった。しかし今回の研究で、ミスを犯した後の脳は、より多くの判断材料を集めようとするために判断のスピードが遅くなることが指摘されることになったのだ。時間をかけてじっくり考えた末の判断は妥当なものである期待が高くなるのだが、判断材料を多く集めたぶんだけ、それぞれの情報のクオリティが相対的に低くなり誤った判断に導かれやすくなるという。つまりせっかく“深く反省”したのに、あまり考える必要のないことまでいろいろ詮索するようになることでその効果が相殺されてしまうのだ。そうだとすれば、犯してしまったミスをあまりくよくよと思い悩むのは時間のムダということにもなりかねない。まさに“下手な考え休むに似たり”ということわざの正しさを証明するものにもなりそうな研究結果である。語学のリスニング試験などで分からない問題が出てくるとメンタル面のダメージが後を引いてその次の問題に無心で取り組めなくなる経験をしたことはないだろうか。そういったこともこの認知のメカニズムで説明できるのかもしれない。■順序立てて考えるよりも直感のほうが正しい?決して冗談ではなく“下手な考え休むに似たり”を裏付ける研究が報告されている。直感による判断は、分析的思考による判断よりも“正答率”が高いというのだ。英語の「aha moment」は、「突然のひらめき」や直訳風に「アハ体験」などと呼ばれているが、つまりそれまでモヤモヤしていたことの全体像が見えてきてスッと腑に落ちる瞬間のことだ。そして時間制限のある問題については、このひらめきや直感で下した判断のほうが概して“正答率”が高いということが報告されている。もし“ひらめき”が訪れれば判断は早いものになるのだが、ある程度複雑な問題やクリエイティブな作業においては、“ひらめき”を待つというケースも考えられる。したがって、実際のビジネスにおいてクリエイティブな企画や設計、コンテンツを求めて発注する場合はあまりタイトなスケジュールを設定せず納期もある程度流動的にすることが示唆されることになる。つまり“ひらめき”を待つ時間をあらかじめ組み込むということだ。

2016年11月01日

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-

-

-

- 働きながらの子育て色々

- りんごの美味しい季節です

- (2025-11-20 05:50:22)

-

-

-

- 大学生母の日記

- 美濃吉「京の旬彩 丹波若どりの味噌…

- (2025-11-18 10:44:22)

-