2016年03月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

嬉しいお知らせ(2)

「こんにちは~」と聴き慣れない女の子の声がしたので誰だろうと思って出てみるとドアのところに一瞬、誰だか分からないくらい綺麗なお姉さんが立っていました。彼女を教えていたのは中学受験なので今から6年前、小学6年生のときなんですがすらっと伸びる長い髪があの頃の面影を感じつつも眼鏡からコンタクトになってて6年前の記憶と重ね合わせながら「春から国公立大学に進むことになりました。」という彼女のお話を聞いていました。教室にいる後輩の高校生に「これ、良かったら使ってと渡して下さい。」と紙袋いっぱい溢れるくらいに彼女が使った参考書を持ってきてくれて「他にもこれ、先生が使ってくださったら」と袋から取り出して、参考書の説明をしてくれました。毎年春になるこの時期だったり何かのきっかけがあったりすると教室を卒業していった生徒さんだったり離れることになった生徒さんの顔が浮かんできて『元気に幸せに過ごしてるだろうか?』と思ったり『もっとしてあげられたんじゃないだろうか?』とかいろんな感情が出てきたりすることがあるんですがこうして、6年経ってからも訪ねてきてくれるありがたいなぁと感謝の気持ちでいっぱいになりました。写真は、「3日前にディズニーに行ってきて。」とイースターのお土産です。

2016年03月30日

コメント(0)

-

子どもの将来の夢

■子どもの将来の夢は「ユーチューバー」(ママスタジアム - 03月28日 21:11)「月収25万って、すごい?」に始まり「ヒカキンなんて1億やねんで。」「自分のパソコンとiPhoneがあれば…」ちょうど先週から今週にかけて、将来の夢の話で小中学生の生徒さんとユーチューバーの話になり「ユーチューバーって、大変だと思うよ。 日々、視聴者が喜びそうなネタを提供するって そんな簡単なことではないように思うから。 それに本気になるから、話は別だけど 野球選手や芸人さんと同じくらい やるからには覚悟がいると思うよ~」そんな話をして昔は、テレビをつければ野球中継、そしてサッカー中継だったけどいまは、YouTubeやゲーム見ているものに影響されるかぁ時代を反映しているなぁと思ったところでした。 春という季節性もあって、機会をみながらいつも以上に生徒さんと将来の夢やしたいこと、なりたいもののお話をするようにしています。そして、私たちの心、無意識は見聞きするものいま自分を取り巻いている世界に少なからず影響を受けるので「なりたいもの、したいことは、 どんなものを見聞きして、触れているか そのこととも関連があるから なりたいもの、行きたい学校があるなら 足しげく通ったり、触れたりすると 自分のなかに、そうなるのが自然であるとか それが無理なく当たり前になる感覚が根付くよ お休みの日とかに、行ってきてごらん。」って、お話するようにしています。これから、暖かくなって動きやすい季節なのでそんな機会を作って頂けたらなと思います。見たら、ほしくなるというのは食べ物も商品も一緒ですよね。。。(笑)(以下、コラムの抜粋です)大阪府内のある小学校が調査した4年生男子の将来の夢。1位がサッカー選手、2位は医者、そして3位ユーチューバーとの結果が出たそうです!ユーチューバーが職業と認識されはじめているという時代を反映したような調査結果に驚きを隠せませんが…なぜこんなにもユーチューバーが人気なのでしょうか? ■ユーチューバーとは? インターネット上の動画共有サービスであるYouTubeに動画を投稿し広告収入を得る人たちのこと。自分がアップした動画の再生回数が多ければ多いほどお金が稼げる仕組みになっています。現在日本で有名なユーチューバーといえばヒカキンさんではないでしょうか。ユーチューバーとしての彼の年収は1億を超えているともいわれておりまさに夢のようなお仕事なのです。■ユーチューバーで稼いでる人はほんの一握り ユーチューバーを生業として生活している人たちは果たしてどれほどいるのでしょうか。面白い動画を撮るだけでなく編集作業も大事な行程のひとつなようで大変な時間と労力があの短時間に集約されているのです。またネタを探すことも容易ではなく常に魅せるというプレッシャーとも闘わなくてはなりません。「楽して稼げるユーチューバー」では決してないのです。好きなことが仕事になるというユーチューバーの存在によって私たちの働く概念を変えてくれたようにも思います。決して楽な仕事ではないかもしれませんが小さな子でも楽しく見ることのできるYouTubeはもはや現代になくてはならないツールのひとつになりました。いつも楽しい動画を配信してくれるユーチューバーに感謝の気持ちを込めながら、これからも再生ボタンを押しましょう!

2016年03月29日

コメント(0)

-

メンタルを育てる(1)

■「子どものメンタルが弱くて心配・・・」なママに 伝えたいことって? (ママスタジアム - 03月25日 20:41) 「うちの子、メンタル弱くって。」こんな感じのご相談を受けることがあります。少し前にも、そんなお話があり「持って生まれた気質はもちろんありますが 小さなときからメンタル強い子の多くは 競争にもまれるような生活環境で 小さな勝負をたくさん経験して その子の価値観でその勝負に勝ってきてる子か ご家庭で怒られ慣れているお子さんで 怒られない外の場では俺様思考で自意識過剰なお子さん だいたい、そんなケースが多いです。 メンタル弱いとは お子さんたちのケースで言えば 自分の思い通りに行動したり 望んでいる通りの考え方ができないとき お母さまが、傍で見ていると、 ここでひと踏ん張りなのにと感じるとき ぐっと足を踏ん張って、 もう一度トライすることができなくて そこから崩れてしまいがちになる ということだと思うのです。 メンタルの強さは、 そのお子さんのエネルギー量に比例するので まずは、『メンタル弱いなぁ』と感じたら そのイメージでお子さんを見ると メンタルが弱いところばかりに焦点が当たり ますますメンタルが弱くなっていくので 『メンタルを育てていく』と視点を持って 意識して、エネルギーや勝負の経験を増やしていくと それに比例するように、メンタルも育ってきますから。」そんな風にお話しました。人は、頭であれこれ懸命に考えているようで無意識のうちに自分の潜在意識のイメージに沿ったものの考え方をし、行動しています。言い換えれば、ものの考え方が潜在意識のイメージに大きな影響を受けているのでコラムにあるように、自己肯定感を育てていきイメージ、エネルギーが育ってくるとそれに、伴いメンタルも育ってくると思います。このコラムから、少し前から書こうと思っていたことの糸口、ヒントを頂いたのでまた改めて書いてみたいと思います。

2016年03月26日

コメント(0)

-

褒める教育法

■褒めまくってやる気引き出す「ビリギャル」坪田先生 褒める教育法ビリギャルの坪田先生のお話を聞かせて頂いたときちょっと上を見上げるように、笑顔で、『ほぉ~』と言いながら褒めてるのが印象的でした。誰しも僅かながらも自分に期待をしてるんだけどその期待が過去の経験から塞がれてたりしてその期待をどうにかしたいんだけど裏切られたりもするし、うまくいかなかったりもするしの連続でその糸口を探そうにも固くなってしまったりするそんなこともあったりするんですがその頑固さともいう硬さがその褒める言葉によって、少しずつ柔らかくなり素直さが出てくるようにも思います。だからこそ、人との出会い、ご縁って不思議なものだなと思います。褒めるというと、ともすればおだてると誤解されがちですが育成という観点からは特に到達度からの減点法だったり結果から物事を見たりできてないことを叱るよりも褒めるという観点で見るとその人の努力や頑張りが見えてきてできた数を数えていくそんな加点要素が増えるように思います。幼児だったり、成長期は話せた、ハイハイした、立てたとできた数を数えるものですがだんだん大きくなるにつれ見えないラインを引いてそのくらいのことは!と思いついつい、できてないと思ってしまう。昨日、久々に元教え子のお姉さんたちにあって自分がしてた授業を思い出話のように聞かせてもらいそんな風に授業してたか、そこが印象に残ってるのかと振り返り新年度になるから、新しく来られたお子さんも、続けて来てくれてるお子さんもいったんリセットして、最初からのつもりで仕切り直しそんなことを思っていたところでした。春の時期に、認めて褒めて育んでいくといいサイクルが回り始め、習慣がついて夏、秋、冬と大きく育ってくれますよね。『ビリギャル坪田先生講演会(1)』

2016年03月23日

コメント(0)

-

勉強する心の育て方(2)

「先生、ちょっと」先週のある日、お隣のお子に教えていたら横から声が聞こえてきました。で、振り向くと、鼻血を出していて「ティッシュだね。」って、渡してから冷蔵庫から保冷剤を持ってきて「鼻筋のところをこれで冷やして 鼻の根元を少し圧迫したら止まるから。」って、渡しました。「久しぶりに勉強したらだね。 落ち着いたら止まってくるから。」って、話したら「???」って顔していたんですがしばらくしたら、落ち着いてきて止まって再開できました。ただの偶然なのかもしれませんが教室に入りたての生徒さんが勉強を本格的に始めるとしばらくして、この現象が起こることがあります。この現象が起こるのは多くの場合が男の子で算数や数学をしているときに起こるんです。その前に、今まで苦手だと思っていたりできないと感じてたことがスムーズに進んで『うぉ』とか言ってると、その前兆で興奮して頭に血が上るからかなとか思っています。そして、この現象が起こったとき、覚醒するというか自分に自分で興奮しているようです。最近、教室でしていることというのは、これで【予習】という言葉で括ってしまうとそうなるんですが新学期に、『自分はもしかしてできる子かもしれない』そう期待が確信していく、そんな時間がとれるのがこの時期の先取り学習じゃないかなと思ってどの学年のお子さんも、4月5月にするであろう計算や漢字、英単語や英文に取り組んでいます。この新学期が始めるまでのこれからの3週間で春からの新しい学年をいいスタートを切って素敵な1年にしてもらえたらなと思っています。

2016年03月19日

コメント(0)

-

勉強する心の育て方(1)

■「勉強しなさい!」は逆効果?勉強嫌いな子どもへの関わり方 (いこーよ - 03月17日 19:20) 今日は、大阪の公立高校の合格発表の日でした。 昨年の春から始まった2015年度も中学受験、高校受験、大学受験それぞれ試験が終わり今日で一区切りです。前から行きたいと希望した学校から合格を頂いたお子さん 残念ながら、第一希望ではないけれどというお子さん いろんなお子さんがおられるんですが希望が叶ったお子さんたちもそうなんですが 第一希望でなかったんだけどというお子さん達ほど 「今回の経験を次のステップに活かすために 先生のところで、もう少し勉強していいですか。」 って、進学する学校からの課題や 先に進むのに有利なようにと英語をしたりと それぞれいろんな想いがあるだろうに 切り替えようと取り組んでいるのを見て 教えている身でありながら頭が下がる想いがします。 今日のコラム、 昨日の日記ともつながりますが 最近考えて教室の生徒さんと取り組んでいることと つながるような内容だったので、とても考える内容でした。 少し長くなりますが、よかったら、ご覧くださいね。 このコラムに絡んで、教室で取り組んでいること それについては、明日書いてみようと思います♪ (以下、コラムの抜粋です) ■「勉強は何のため?」子どもの問いかけはSOSの場合も そもそも「なぜ勉強しなきゃいけないの?」と子どもに聞かれて しっかり答えられる親は少ないのではないでしょうか? 子どもに、勉強をする意義を聞かれたら まずは、真剣に考えて答えてあげることです。 これには誰もが納得する一般的な『正解』というものは あり得ませんので、自分なりの答えで大丈夫です。 大人が真剣に考える姿を見せて 自分なりの精いっぱいの答えを示してあげること自体が大切です。 そして、子どもにも自分なりに考えるよう促してあげてください。」 「その際、さまざまな人の伝記に触れさせるのも良いと思います。 過去の偉人や人生の先輩たちは、 何のために生き、何のために勉強したのか それを知るのは子どもにとって良い栄養になります。 そして、それをきっかけに、 子どもの将来の夢についても話し合ってみると良いでしょう。」 ところで、実際はこの問いかけは文字通り 勉強する理由を知りたいというより 「勉強が楽しくない。勉強がわからない。助けて」あるいは 「親の要求が高すぎて、自分はつぶれそうだよ。もう無理」 「勉強が多すぎて大変!」という子どもの悲鳴だったり SOSのサインだったりすることの方が多いとのこと。 「言葉では、何のために勉強するのか聞いていますが 本当はそんなことを知りたいのではないのです。 ただ、『助けて』と言っているのです。 この場合は、子どものつらい状況をよく理解してあげて 救いの手をさしのべてあげることが最優先です。 勉強がわからないようなら、親が教えてあげる 担任の先生にフォローしてもらえるように頼む 個人指導の塾に行く、家庭教師を頼む、などで サポートしてあげましょう。」 ■勉強ばかり無理強いせず、他の面で才能を伸ばすのが大切 しかし、こうした働きかけをしても 状況がすぐには変わらないことが多いのも事実。 そういうときは、 勉強には目をつぶるという決断も必要のようです。 その分、勉強以外で子どもが得意なことを伸ばしてあげたり 興味を持ったことにチャレンジさせてあげることが大切です。 「何でも良いのです。 何か一つのことに自信を持たせてあげてください。 子どもが何かに興味を持ったときが 子どもの世界を広げて成長するチャンスのときです。 子どもには『お試し』でいいので いろいろなことにチャレンジをさせてあげましょう。 そうしているうちに やりたいことや向いていることが見つかります。 それを深めていくことで 自分に自信を持てるようになります。 これが本当に大事なことです。」 ■ 否定的かつ感情的な言葉はすべて逆効果! 親の子どもへの声かけが原因で 勉強が嫌いになってしまうケースも多いそう。 「親は子どものためを思って言っていると思いますが 子どもが勉強したものを見て 『なんで同じ間違いするの?』 「『はいバツ、これもバツ! もっとちゃんと考えなきゃだめでしょ』などの 否定的かつ感情的な言葉はすべて逆効果です。 このように言われると、子どもの中で 『宿題をやっても叱られる。勉強なんてつまらない。』 という認識ができあがってしまいます。」 ■ほめられると「勉強って楽しい」という認識ができあがる 「勉強へのやる気を高めるには 勉強に関する肯定的な言葉をたくさん贈ってあげることが大切」。 すると、子どもは「勉強するとほめられる。勉強って楽しい」 と思えるようになり、自発的に勉強をするようになるそう。 「親は『宿題や勉強はやって当たり前』と思っていますが そういう考えでは、子どもをほめられません。 子どもは、朝早くから学校に行き、 授業を5時間も6時間も受けます。 大人は、毎日新しいことを学ぶということは少ないと思いますが 子どもは毎時間、学校の授業で新しいことを学んでいるのです。 これはすごく大変なことなのです。」 「さらに学校から帰ってからも のんびりだらりと過ごしたいのに宿題をやらなきゃいけない。 やっとやり終えたと思ったら、親に叱られる…。 宿題をやり終わった時点で 子どもの気持ちのスイッチはオフになっています。 『やり直せ』といわれても、すぐにはその気になれません。 ですから、まずは、『宿題頑張ったね!』とほめてあげてください。」 ■ ホワイトボードで子どもが自発的に勉強する習慣づけを 子どもが自発的に勉強をするように習慣づけるためには 卓上に置けるミニ・ホワイトボードを活用するのも効果的なのだとか。 「例えば、『6時までに プリント1枚と日記 終わったらテレビを見る』というように 今現在のやるべきことを文字化して 目の前に置くと集中力がアップしますよ。」 その場合、「1締め切り時刻 2やるべきタスク 3終わったらやれること」の 3点セットで書くのがコツです。 ただし、3の「終わったらやれること」として 「100円もらえる」などというのはNG。 これだと、いいご褒美がないと 勉強しなくなる可能性があるからです。 子どもが勉強を好きになって自発的に勉強するようになれば 親にとってはこのうえない喜びですよね。 まずは、ほめることから始めてみてはいかがでしょうか。

2016年03月18日

コメント(0)

-

セルフイメージと桜

「先生、今日から新しいテキスト。 先生、テキストに名前書いてくれる? 綺麗な字で美しく書いてあったら 新しい学年が気持ちよくスタートしそうやん。」昨日、中学生の女の子にそう言われて「うまいこと言うね~」って言いながらその女の子にも、隣の生徒さんにもテキスト、一つ一つに名前を書いていました。テキストが新しくなると不思議なことに自分のセリフイメージまで変わるようで新しいことを先取りして習うという喜びもありどの子も、いい顔していつも以上のテンポ、スピードで取り組んでいるのです。これが知的好奇心がくすぐられる瞬間セリフイメージを変えていくきっかけだなととても嬉しく思いながら見ていました。そして、学習に関して言えば遊び心、ユーモアを大切にテンポよくセリフイメージを変えていくのは誰しも新しい学年に期待しているこの3~4月桜が芽吹き、咲き始めるころが他の時期よりも一番効果的だなとよく感じます。生前、七田眞先生が事あるごとに「イメージは、素晴らしくて イメージしたことは イメージした通りになるのです。 イメージするときのコツは、ごっこ遊び。 そうである、ふりをすればいいのです。 そうすると、すーっと その世界に入っていくことができます。」そんな風にお話されていたことを昨日のやり取りから、ふっと思い出してセリフイメージを変えるお手伝いができたらそんな風に思いました。中学生は、この4月から教科書の改訂があるんですがさっき、本屋さんに行ったら4月からの本がたくさん並んでました。新しくなにかを始めるにはちょうどよい時期ですよね。

2016年03月17日

コメント(0)

-

同じことを続けていくこと

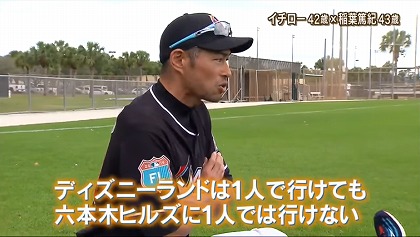

昨夜、報道ステーションを見ていたらマーリンズのイチロー選手と稲葉さんの対談をしててイチロー選手が「やっぱ、続けてみることって すごく大事なことだなと思いますよ。 いろんなことがそうで 全然分からなかったことも。 僕、同じことずっとできるんですよ。 この4か月、日本にオフの間いたんですけども 車のなかとか、部屋の中とか ほぼ、一曲でいけたんです。一曲ですよ。 リピートで。アホでしょ。 僕そういうタイプなんですよ。 好きだったアーティストの人が おやおやというのも出てくるんです。 ずーっと聴いていたら。 詞と歌ってる人がマッチしないとか だんだん見えてくるんです。 それって、ずーっと続けてないと見えないんです。 すごい単純な作業ですけど、 そこは、合理的な考え方を持っている人って 省きがちじゃないですか。 だから見えないものも いっぱいあると思うんですよね。 でも、狭い世界でもずっと見てたら いろんなことが見えてくる。 それははっきり言えると思いますね。」そんな風に話していました。そして、まさか、イチロー選手から「ディズニーランド」という言葉が出てくるとは(笑)同じことを続けることの価値とひとりディズニー彼の言葉、分かるような気がします。

2016年03月16日

コメント(0)

-

思いやりある人(4)

日本はなぜ公共の場での注意が多いのか朝のラッシュのホームでのアナウンスやホームにたくさん並ぶ駅員さんや補助員さんの数に「これ、日本ならではのことかな? 他の国では、どうなんだろう?」親切にすることが素晴らしいと教えられおもてなしが素晴らしいと称賛されるから親切とおせっかい、思いやりとおもてなしおもてなしのようで、おせっかいであったり親切と思うことが、反対に行きすぎだったり強引さがあるから、魅力あるときもあったりなかなかその線引きが難しいというかなかなか難しいものだなとちょうど、この言葉について、昨日からちょっと考えていたところでした。というのは、昨日用があってお昼に出かけて教室に帰ろうと電車に乗って、反対側の席に座ると目の前に年配のご婦人が2人座っておられてなにやらお話されているのがなぁと視界の端に見えてたんです。そして、しばらくすると紺のコートを着た着飾ったご婦人が「音楽を聴いておられてるところ 申し訳ないんだけど この電車は、三国ヶ丘に停まりますか。」って、聞かれたので「はい、三国ヶ丘は この電車乗り、次の駅です。」って、お答えしたら濃茶のダウンを着たもう一方のご婦人が「もう一つ、質問なんですが この電車は、初芝に停まりますか?」って聞かれて「この電車は、泉北線に行くので 中百舌鳥駅で降りて 向かい側のホームに着た電車に乗り 中百舌鳥から数えて、2つ目の駅です。」って、お答えしました。2人のご婦人は、電車でたまたま一緒になったみたいなのですが紺のコートを着た女性が「私は地下鉄谷町線で 天王寺からいつも関空の方に行くんですが 今日は、南海に乗ったから分からなくて。 三国丘は、孫が府立大学に通っていましてね。」となぜ迷うことになったかのくだりを話だし茶色のダウンの女性は「初芝へは、お友達のお見舞いにためにやってきて 本線を使うから、こっちの方は分からなくて。 」とこちらも、自分もなぜこうなったかをお話されていて、『そのくだりいる?』と思いながらも『お孫さんの話も言いたくて、聴いてほしいんだよなぁ』と『これは大阪ならでは?』と思いながら「親切と思いやり」などを考えながら教室に戻りました。さて、教室では、学年末テストや入試も終わり「学年がわりの最初のテストは、 点数アップの大チャンスだからね。 今から少しずつ準備していけば 2か月後の5月にはいい数字が出るから。」このところ、そんな話をして春からの新しい1年に向けて生徒さんと新学年の準備夏から秋、冬と花を咲かせる土づくりを始めています。5月の最初のテストは英語や国語は基礎的なところが範囲ですし数学も算数も春は計算問題が中心で文章題といっても図形的にはならないし理科や社会も多くが記憶をすれば対応できるところが多かったりするので勉強が得意な人も、苦手としている人も準備次第で、大きく得点を伸ばすチャンスで春のこの時期なら、学校の進度も止まっているのでそのお子さんの理解スピードに合わせて新しいリズムを刻むことができます。そして、テスト前にテストだテストだと大騒ぎするのではなく少し先にやっていることで安心するひと手間かけれ準備すると、心地よさが違うこの感覚を味わってもらえると春からの新しい1年が心地よくスタートできるそんな感覚を味わってもらえたらと半ばおせっかいでやってるんですがテスト前だから勉強するが体に染みついているお子さんにはなかなか通じないものなので「いま困ってる訳じゃないけど 将来的に、いい感じになるように~」と半ばおせっかいかなと思いがら話してやっているんですが僕だけなのかもしれませんが勉強を教えていると、ほんとこの親切とおせっかいよく考えます。5月にお子さんたちのいい顔が観れたらなと思っています『思いやりある人(1)』

2016年03月15日

コメント(0)

-

数学的思考

■数学は日常生活に役立っているのか? 専門家に聞いてみた今日は、ホワイトデーだなと思っていたんですが数学の日でもあるんですね。「小数のわり算なんて、 社会に出て使うことあるん?」少し前に小学生にそんな風に聞かれて「わり算を社会で使うかというと 人によって違うかもしれないけど 中学生になったら理科で使うよ。 理科分からないという人の多くは 小数や分数の計算がスラスラできなくて 計算や式に苦労してという人が多いから。」って、言ったら「そうなのかぁ」と取り組んでくれました。中学生とやっていても「数学やって、何の役に立つん?」って、たまに聞かれたりするので日記に書いたりもしたことあるんですが数学って、ゲーム性の要素があるんで楽しいかどうか?楽しめてるかどうか?ここが「役に立つ」というお話と関係するように思います。どうしたら、楽しめていけるか?それは明日書いてみようと思います。下の動画、こんな店員さん、いますよね。何度見ても、幸せな気持ちになります。「こんなやり取りができたら」楽しいですよね(笑)(以下、コラムの抜粋です)「まずスケジュール管理です。 何時間何分後や何時間前など 時間、時刻、日数の計算は 仕事のスケジュールに使いますよね。 次に料理です。料理における濃度や比率など かなり数学を応用しているのではないでしょうか。 例えば調味料の調合や濃縮された麺つゆを薄める際に 水をどのくらい入れたらよいかなどです。 数学に限らず、科学の固まりが料理だと思いますね」筆者も以前某テレビ番組で、人が料理を「美味しい」と感じる時は、塩味、辛味、旨味、酸味、甘味の5つの味覚がチャートにするとキレイな五角形になると聞いたことがある。何気ないことのように思えるが料理を美味しくするために数学の力が働いていると考えると感慨深いものがありそうだ。■論理的思考で大事なのは数学力!?では、残り3つの具体例については、どんなものがあるだろうか?「整理整頓です。平面図形や立体図形の知識は、 押し入れに普段使わない荷物を詰め込む際に、 適な充填方法を見つけるのに役立つと思います。 次に意思決定の間違いを少なくするポイントです。 A=B、B=CならA=Cのような論理や証明は、 何かを意思決定する際により正しい判断をするのに有用だと思います。 あるいは、相手を説得する際にも論理の手法は役立ちます。 最後はスポーツと確率です。 野球における打率のように、スポーツには確率の考え方が役に立ちます。 スポーツをする人には必須とも言えるのではないでしょうか」(高橋さん)特に筆者が興味深かったのが、論理の手法である。一見「国語力なのでは?」と感じられる物事の説明だが、「Aは止めた方がいいと思います。 なぜならAをするということは、 Bをしなければならないため 最悪の場合Cという可能性も。 Cを避けるたけにもAはやめた方が無難です」と物事を分かりやすく相手に伝えるためにも数学の力は生きていると分かるだろう。

2016年03月14日

コメント(0)

-

メッセージ

「ズノウ(学習アプリ)のここの写真、 もう少しいいやつに代えてくれる?」昨夜、中学生の男の子にそう言われてパソコンを立ち上げて修正しようとしたらメッセージ受信のランプが灯ってて誰だろうと見てみたらとっても懐かしい方からのメッセージでした。「突然のメッセージ、長文、失礼します。 6年前に娘が中学受験で相談させていただき、 お世話になった○○と申します。 お久しぶりすぎて、 覚えていらっしゃらないかもしれません… さださんのおかげで希望の私立中学に入学し、 先日無事卒業しました。 とても楽しく幸せな6年間だったそうです。 毎年、春にはさださんの話になりました。 今楽しく学校生活が送れているのは、 あの時さださんに出会えたおかげだね、 と感謝の気持ちを忘れたことはありませんでした。 PCが壊れて以来mixiから離れていましたが 大学入学が決まったら何とかして メッセージを送ろうとずっと思っていました! なんとかログインでき、 さださんを見つけることができました! 娘は今日、第一志望の大学の合格発表でした。 残念ながら合格はいただけませんでしたが 本人も納得してとてもスッキリとした顔をしています。 後期は受けずに、センター利用で合格していた 関西学院大学に進学を決めたとのことです。 何故かはわからないけど、 さださんに報告したいと思っていました。 受験のことなど何もわからなかった親子が さださんの助言のおかげで無事中学に入学し 最高の6年間を過ごし、この春、大学に入学します。 これからも私達親子は、 あの時出会えたさださんの存在を忘れることはないと思います。 心から、ありがとうございました。」そうメッセージを下さいました。6年の夏、お母さんと電車に乗って、教室を訪ねてくれたあの日お逢いしたお嬢さんのキラキラした目を思い出しまた、あれからもう6年にもなるのかぁという思いとともに思い出して、こうしてまたメッセージを頂けることとっても嬉しいなぁと、ほっこりしました。お話させて頂いたのは、あれは、いつのことだったんだろうと過去のブログを探していたら、過去の日記も読み返すこともできてやさしさに包まれたなら、目にうつる全てのことはメッセージ。メッセージをきっかけに、初心、原点を思い出すことができました。毎年恒例のホワイトデーのお返しのいちご大福を買ってきました。火曜、水曜にもお返ししたんですが、喜んで頂けてるようで良かったです。『魔法つかい。』(2009年07月06日)

2016年03月11日

コメント(0)

-

感謝の言葉「ありがとう」の力(2)

今日は、大阪の公立高校入試の日で駅や電車で、受験校に向かう中学生をたくさんいて『持てる力が発揮できますように』と心のなかで応援してきました。さて、昨日教室にも中3生が来てて最後にできることを各科目を見直したり明日、何を見たらいいですか?と持っていくもの、見直すものを確認していました。「言っちゃいけないのは分かるんだけど 合格できるか、自信がないねん。。。」そんな言葉もちょこっと耳にして「教室にやってきたときのこと考えたら ここまで、よく伸びてきたと思うよ~ ほんと、、よく頑張ってきたよね。。」そういったら「ほんま、やばかった。」っていうんで「お母さん、お父さんの 応援やサポートあってこそだからね 教室からおうちに帰ったら 感謝の気持ちをお伝えしてね。」って、お話して送り出しました。今日は火曜より、きゅーっと寒くなりましたが昨夜からの雨が上がってよかったです。持てる力が発揮できますように~

2016年03月10日

コメント(0)

-

ゲームにまつわる家庭内ルール

■わが子のゲームデビュー!みんなどんなルールを決めてる?(ママスタジアム - 03月08日 12:31)春の進学、進級のシーズンであることもあっていつもの時期以上に「ゲーム」と「スマホ」について「どうでしょう?」って、ご相談を受けることが増えました。先週土曜日に、くもん教室をされている岐阜の志田先生と、堺の渡辺先生とお食事させて頂いたときにも「お母さま方とよくでる話題です」と話を聞かせて頂きました。ゲームのお話で、よくでるのは、時間で時間は、「30分」とか「1時間」で「『ここをクリアするまで』というのも分かるので 時間がきたら、そこが終わるまでということにしてるんですが」とご相談を受けることがあるので「20分とか、50分とか中途半端な時間だったり 午後7時50分までという風にされては? サッカーの延長時間のように 終わっていなければ10分程度の猶予を持たせ 終わったら、キリのよい時間から 次の行動ができるように 50分で終えて、8時~○○ね。 そして、勉強など【すること】済ませてから ゲームなど【したいこと】するようにがポイントです」とお話させて頂いています。教室でも50分終わりの0分始まりのタイムスケジュールなんですが、いいリズムかなと思っています。【50分終わりの0分始まり】よかったら、試してみてください。(以下コラムの抜粋です。)周りのお友達や大人の影響もあって、年長から小学校低学年ぐらいになるとゲームをやりたがるお子さんも増えてきますよね。ゲームも一概に悪いとは言い切れませんが、子どもが1日中ゲームばかりしていたらそれも心配。ゲームをやりたいと言われたら、どんなルールで始めたらいいのでしょう? 皆さんのご家庭のルールを教えてもらいましょう! ■「ゲームは1日1時間」 30分では短すぎてあまりできなかったり区切りがつかなかったりするので、連続してプレイするならまずは1時間ぐらいが目安にしているとの声がありました。他にも1日何回するか、宿題などやることを終えてから等、いろいろです。■持ち出しは禁止? 約束を守れなかったときは? ゲーム機を外に持って出かけると、お友達とトラブルになったり、紛失したりすることもあるようです。トラブルを避けるため、外への持ち出しはさせないご家庭もあります。約束を守れなかったときにどうするかまで、最初に決めておくのもポイントです。

2016年03月09日

コメント(0)

-

感謝の言葉「ありがとう」の力(1)

■親切にしてもらったら、すみません?ありがとう?今日は、3月9日、サンキューの日ですね。何かがあるわけではないけれど、少し楽しみにしていました。さて、コラムの『例えば、落としたハンカチを拾ってもらったら、 あなたは「すみません」と言いますか? それとも「ありがとう」と言いますか?』。生徒さんたちと接していて多い言葉は「すみません」でも、「ありがとう」でもなく「どうも。」か、無言で軽く会釈です。「こういう場面ではねぇ。 『ありがとうございます。』だよ(^^) 笑顔でその言葉いうだけで 相手は苦労が報われたりするものだから。」って、できるだけ笑顔でお話するようにしてます。そうお話するたびに『「感謝しなさい」「ありがたい」と思いなさいって 言っているわけではなく 笑顔で「ありがとう」という言葉を贈ることが どんな魔法や力を持っているか知ってもらえたら』そんなことを思いながらお話しているんですが個人の価値観もあったりするだろうし家庭での日々の習慣的なものもあったりするので1年経って、同じような場面に遭遇してやはり、「どうも」って返す生徒さんもいるし笑顔で「どうも~」って変化する生徒さんもいるし「ありがとうございます」って変わってきて自分が望むような世界を築いていってる子もいます。感謝と受容の割合は、自分のエネルギー量とも比例して引き寄せる力とも相関関係があるようにも思います。そして、笑顔で「ありがとう」という言葉が自然にあふれ出てくるお子さんほど、伸びてるなぁと感じます。「ありがとう」は不思議な力を持つ、魔法の言葉ですよね。(以下、コラムです)例えば、落としたハンカチを拾ってもらったら、あなたは「すみません」と言いますか?それとも「ありがとう」と言いますか? 一体どちらが正しいのだろうか。■圧倒的多数で「ありがとう」の勝ち!「『ありがとう』です。 『すみません』は自分が言われて嬉しくないので 使わないようにしています」「ふつうありがとうでしょう。 思いがけない親切を受けたときは 『すみません』と出てしまいますが、 ありがとうの方が相手を和ませるような気がします。」「親切にしてもらった側が、 なかなかできないことを わざわざしてもらった感がある場合は 『すみません』が出てくるだろう。 自分が思いもつかなく解決した時には 『ありがとう』が出ると思う」といった具合に、ほとんどの人が「ありがとう」を使うということだった。ではなぜ「すみません」ではなく「ありがとう」なのだろうか。■「すみません」は謝罪で使うべき!?「すみませんですと、ありがとうという 感謝の意味合いというより、 申し訳ないという意味合いに感じられます。 感謝の気持ちを素直に伝えるなら ありがとうの方が適しているのではないかと」というように「すみません」は謝罪のニュアンスが強く言われた方の気持ちをマイナスからゼロに戻す程度だが「ありがとう」は感謝そのものなので、 言われた方はマイナスまたは ゼロからプラスになるような気がする。 また、この2つの言葉の使い分けだが、「『すみません』には、謝罪、感謝や依頼等の意味があります。 ですから、感謝と共に謝罪の意味を含む時には 『すみません』を使います。 例えば、病院に入院している時に お見舞い金を頂いたような時には、 『有難い』という気持ちと同時に、気を使わせてしまい 『申し訳ない』と言う気も含めて、『すみません』と言います。 一方、『ありがとう』は、感謝とお礼の言葉ですから 率直に『嬉しさ』を感じた時に使います。 例えば、親友から、プレゼントを貰った時等には 『すみません』ではなく、『ありがとう』ですね」というのが適切な使い方だろう。私も何か人にしてもらった際に「すみません」を使った後で「ありがとう」も添えるようにしている。その方が言う方も言われる方も気分がいい。「ありがとう」という言葉は不思議な力を持っている。

2016年03月09日

コメント(0)

-

足りていないもの

欠点がわかる?数秘術占いが当たると話題に 「舞い上がって、読み間違ってしまうとか 思い込んで突っ走ってしまうしてしまうこと ○○ちゃん、よくやってしまうよね。 」 「そうなんです。」 「普段通りのことさえすれば 普段通りの点が取れてくるから その対策には、一緒に工夫を考えてみましょう。」 学年末テストの結果が返却されてきて 生徒さん達、どうしても、結果に左右され 点数の良かった、悪かったで一喜一憂してしまうんですが 点数だけでなく、問題用紙や答案を細かく見ていくと、 その子なりの頑張りや、努力が見えてくるし また、こういうときだからこそ、 普段、大したことないと思ってるミスや欠点が 浮き彫りになってきたりもするなぁなんて思いながら お話できるタイミングを見計らないながら それぞれの生徒さんの成長に合わせて、 受け取ってもらえそうなサイズのお話をしています。 そして、「あなたに足りていないもの」 これが客観的に分かると、いいですよね。 今回のコラムの内容、 『誰にでも当たるように書いてるんでしょう。』 と思ってみてみたんですが、 読んでみると、そうかも?と面白く読めたので信じやすいタイプみたいです(;^ω^) (以下、コラムの抜粋です) 数秘術占いの肝!欠損数 欠損数の出し方は驚くほど簡単! 欠損数とは、わかりやすく言うと 自分の誕生日に使われていない、0以外の数字のこと。 西暦の生まれ年を使ってください。 例えば、1993年5月25日生まれの人の場合 4・6・8・7が欠損数です。 この、それぞれの欠損数が持つ意味=欠点が 「あなたに足りていないもの」 という結果になるのです。 ●数秘術占いの欠損数がもつ意味は? それぞれの欠損数がもつ意味を、見ていきましょう! 1)気遣いに長けているが、 自主性や行動力が弱く人の言いなりになりやすい。 「1」がない人は、2000年以降に生まれた人だけなので 世代的な傾向ともいえる。 2)天然でマイペース。素直。 悪気はないが、空気が読めず、損するタイプ。 3)考えるよりも、行動するタイプ。 負けず嫌いで頑固。柔軟性がなく、勘違いしやすい。 4)集中力がなく、コツコツやるのが苦手。 金銭感覚が甘い。楽観的。 5)優柔不断でお人好し。頭の回転は速いが それが裏目に出て、なかなか決断できない。 6)人見知りでせっかち。幼少期の出来事に影響されやすい。 人間関係の構築に苦労するタイプ。 7)悲観的で、競争心がない。 しかし周りからは、落ち着いていて魅力的だと思われやすい。 生まれ持った運の強さがある。 8)直感で行動するタイプ。めんどくさがりで ピンチにならないとやる気が出ない。 9)現実的で、向上心や野心よりも、現状維持を好む。 あまり深い付き合いをしない。 「1」と同様、2000年以降の世代の傾向。 いかがでしたか? ちなみに、欠損数が似ている人同士は、相性がいいのだとか。 簡単にできるので、お子さんと一緒に占ってみるのも、楽しそうです

2016年03月08日

コメント(0)

-

覚えの早さと素直さ

【いつまで経っても仕事を覚えない人の特徴トップ5】1位 自分で仕事ができていないという自覚がない2位 本人に向上心がない 3位 怒られてもどこ吹く風で、 きちんと心に響いていない。または、耳を塞いでいる 4位 本当に能力がない5位 その他 お仕事に関してのお話ですが学習にも関係するなぁと読んでて思いました。「お願いだから、覚えて。。。」と今年に入って何度言い「覚えられへん。覚えてもすぐ忘れそう。」と何度聞いたか。「覚えなさい。」「はい、分かりました。」で済めばこれほど、いいことは無いけれど、なかなかそうはいかないですよね。自分も含めて、覚えないのは、自分に過信していたり傍から見て困ってるようでも、本人は困ってなかったりコラムにもありましたが、根本的な部分で素直さが足りていなかったりするのかもしれませんね。お子さんの勉強に関していえば伸び悩んでおられるお子さんは、やはりどこか頑固で不満を口にされることが多いしすーっと成長されるお子さんほど素直だなと思います。ほんと、素直さって、大事ですよね。さて、今日、国立大学の合格発表だった女の子から「受かりました~!」って連絡が入りました。朝から、大丈夫だろうと思いつつどうだったんだろうと思っていたのでやっと、ひと安心です。公立高校入試まであと3日という中3生がそれの様子を見ていたようで「先生、いいことあったの?」と聞いてきたので「いつも、その席に座ってるお姉さんが発表で 『合格しました』って、いまLINEが入ってね。」というと「○○くんのお姉さんでしょ。良かったよね。」って、言ってました。あとは、そう答えてくれた公立高校入試を3日後に控えた中3生だけなので「お姉さんに続いてね。」と一緒に最終調整しています。お一人、お一人の生徒さんにそれぞれいろんな出来事があって嬉しいこと、悲しいこと紆余曲折、試行錯誤、いろんなことがあるけれどそのお子さんの、新しい春が迎える扉が開くその瞬間を目にすると、ほんとほっとします。

2016年03月07日

コメント(0)

-

昨日の負けは、今日の勝ち

「『昨日の負けは、今日の勝ち』って 美誠(みま)が言ってて、 ほんと、その通りだなと思って。」試合後に、福原選手が言っているのを聞いて胸がじーんとしました。「傷心の前夜、負けた直後の宿舎で 15歳の伊藤や17歳の浜本ら仲間が一緒に ドイツのビデオをみながら弱点を研究してくれた。 浜本からは長文のメールも届いた。 『私のプレーを見て感動したと言ってくれた。 慰めてくれた。 後輩に心配かけているようじゃダメだなと思った。 ここで逃げちゃダメだと、精神的に強くなれた』と感謝した。」インタビューで、福原選手も石川選手も前日の負けた試合を、何度もビデオで見たりコーチとスコアラーと戦術の確認をしたと話していたり試合中も1回り年下のチームメイトからのアドバイスにも冷静に耳を傾けて取り組む姿を見たりしてほんと、すごいなぁと思ってみていました。さて、教室では学年末テストが終わりテスト結果や成績表が返却されたりして「残念だったとか、あかんかったではなくて もう少し細かく、具体的にどうするか考えようか。」とか「良かったね。何が良かったかと あと、何を工夫したらもっとよくなる?」とか言う時間を多く取るようにしています。『昨日の負けは、今日の勝ち』こう言えるのは、その準備をしたからだしメンタル崩壊しかけない状況からこう言えるメンタル管理って、プロですね。そして、テレビ見るたびに福原選手と姪っ子、よく似てるなぁと思います(笑)

2016年03月04日

コメント(0)

-

記憶とイメージの世界(2)

「ほんと、語呂合わせ、先生、好きやなぁ でも、イチゴパンツ(1582)本能寺の変も いやでござんす(1853)ペリーさんも エグスプロージョンに負けてんな。 残念すぎるというのが先生らしいよなぁ~」先週、歴史の年号覚えてた中学生の女の子達がそんなこと言っててその場にいた他の生徒さんたちもにっこりしていました。1年位前にも書いたことがありますがいまは、ほんと便利な世の中になったもので「○○○○年 語呂」と検索したり分からないものも、キーワード検索したり画像検索すると、だいたいのものは出てくるし言葉と絵、画像、イメージを貼り付けてそこにストーリーを吹き込んでいくと苦労している暗記するが楽しく楽に記憶できていきますよね。小さなころから、こんなことを積み重ねて記憶の回路を育てていったり学年が上がってからであれば勉強への負のイメージを少しずつ溶かしたりして花を咲かせてもらえたらなと思います■これはうまい!?・「1453年のビザンツ帝国滅亡を 『1453(いいよゴミだし)ビザンツ帝国滅亡』」・「1853、『いやーござった、ペリー来航』」・「1789のフランス革命。 『いきなりバキュンでフランス革命』」■「いろいろあった」1616年・「1616年に徳川家康が亡くなったことを 『1616(いろいろ)あったね、徳川家康死去』」・「『894(はくし)に戻す、遣唐使』」・「納豆ネバネバ平城京」・「なんとーりっぱな平城京」■事実だったら見てみたい!?・「『イチゴパンツ本能寺の変』1582年の織田信長」・「1167(いい胸毛)、平清盛・太政大臣」・「『894(はくし)に戻す、遣唐使』」『記憶とイメージの世界(1)』

2016年03月03日

コメント(0)

-

めんどくさがる自分を動かす技術(1)

「全然やらなくて。」「やる気ないし、やり方わからない。 疲れるし、時間がぜんぜんないって、いうんです。 という割には、スマホ触ったり、テレビ見る時間も ゴロゴロする時間も、たっぷりあるんですけどね。」春から始まる1年を前にして冬から春前にかけてのこの時期はこういったご相談をいつもの時期より多く聞かせて頂くことがあります。「めんどくさい」という言葉は教室でも、たまに聴いたりもすることもあって「まぁ、めんどくさいと思うよね。 頭使うことだから。 今まで、こんなにお勉強したことなかったもんね。 楽しくなってくるには、もうひと踏ん張りかな?」なんて、お話したり学年末のテストが終わりつつあるこの時期は「もっと前から ちゃんとやっとけばよかったわぁ」という声を聴いて「それ、去年の12月にも話してたよ。 『よし、頑張ろう』ではどうしようもなく 具体的に、どうしていくか考えていこうね。」そんな話を、いろんな生徒さんとしています。「しなきゃいけない」と分かってはいても「しなきゃいけない」と思うことは重い腰を上げるように、大変で「ついついやっちゃう」ことの方がより魅力的で、誘惑があって手軽なんですよね。「やる気だせ!」とか「スイッチ入ったら」とかサポートする側は思ってしまうけれどそれを意識や気持ちでなんとかしようと思ってもそれはかなり高度なことだから「ついついやっちゃう」ことを「ついつい」にならないようにするには自分を上手にコントロールする仕組み、技術を用いる確かにそうだなぁと思いながら読ませて頂きました。「めんどくさい」行動を「楽しい」と思わせるために「小さなゴール」の設定していくなどめんどくさがる自分を動かす技術を技化するコツ実践的なものを考えていくと面白くなりますね。

2016年03月02日

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- 息子元気で留守がいい😇【マラソン購…

- (2025-11-20 11:31:01)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-