全589件 (589件中 1-50件目)

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.599)

Stephane Grappelli。オルガンもカッコいいゴキゲンな一枚。【No.599】 ・Stephane Grappelli:Plays Cole Porter (1976)「Concord For Café Apres-midi」【No.597】を紹介した際に、Stephane Grappelliの名前を出したのですが、その時に何か一枚アップしたいなと思っていました。Stephane Grappelliは活動歴も長く、傑作とされる作品も多いのですが、私はそれほど沢山持っていません。ピアノトリオをバックにしたMPSから出ている人気盤「Afternoon In Paris」が大好きなのですが、コレはご存知な方が多いかもしれないと思い、今回はパリで録音され、ピアノにMaurice Vander【No.514】が参加したCole Porter曲集を紹介しておきます。これも好きでよく聴く作品です。Cole Porterは大好きなので曲は文句なし。Stephane Grappelliの流麗で美しいバイオリンが心地よい一枚です。曲調も多彩で聴き飽き無いですし、シャレたサウンドで家で流すのにピッタリかなと思いますね。Maurice Vanderのピアノも良いですが、特にサウンド面で一番ポイントなのはEddy Louissのオルガン。音色とかが凄く私好みで気に入っています。演奏面でも相当フィーチャーされてますので、オルガンが好きな人にはオススメです。ただ、この辺は好みもあってバックはシンプルにピアノだけの方がいいという人も多いかもしれませんが…。Stephane Grappelliの演奏は本当に素晴らしく、70年代中期の作品で全体に音がいいのもオススメポイントですね。HMVで試聴可能。邦題は「コール・ポーターでスウィング」(笑)。このタイトルもいいです。冒頭の「It's All Right With Me」からスウィンギーな演奏で引き込まれます。12曲、70分以上収録して1200円というのもコストパフォーマンスが高くて良いと思います。

2009.07.14

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.598)

Pedro Biker。唐突ですがDenmark(Danish) Jazzです。オススメ。【No.598】 ・Pedro Biker:Evergreens In Danish Design (1963)Jazz Quintet 60【No.341】のメンバーであるBent Axen(p)、Niels-Henning Orsted Pedersen(b)、Allan Botschinsky(tp)、Bjarne Rostvold(ds)と、Sahib Shihab(sax)がバックで参加しているということで衝動買いした一枚。欧州ジャズファンにはお馴染みのメンツです。Pedro Bikerはヴォーカリストですが、当時らしくTVの司会などもやっていたとか。本作は代表作とされてますが、「The Song Is You」というアルバムも有名で、そちらもKenny Drew(p)など豪華なメンツが参加。両者とも近年再発済みです。はっきり言ってバックの参加ミュージシャンの方がPedro Bikerよりも一般的にも知られており、私もそれで衝動買いしたわけですが、予想以上に良かったのでアップしておきます。最近何かとよく聴いている作品ですね。Pedro Bikerのヴォーカルはソフトな感じで好印象。スタンダード曲中心のノスタルジックなアルバムの雰囲気と合わせて、非常に和める作品に仕上がっていると思います。クラブ受けするようなジャズではありませんが、敷居は高くなく、心地よいジャズヴォーカル作品ですので若い人にもオススメできます。今ではこの雰囲気は出せないでしょうね。少しマイナーですし、他に聴くべきジャズヴォーカルアルバムも多いと思いますけども、バックの演奏はツボをおさえていますし、選曲もバッチリで買いだと思います。またCD化に際して、Ib Glindemann's Orchestra【No.359】と録音したボーナストラックが収録されており、こちらも良い出来なので得した気分です。

2009.06.30

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.597)

しばらく入院しておりました…。退院して自宅療養中です。【No.597】 ・V.A.:Concord For Café Apres-midi (2002)え~入院中病室でよくかけてた一枚です。Concordレーベルのコンピは「Concord For Apres-midi Grand Gru」【No.545】を既に紹介済みで、そちらも同様によく聴いておりました。非常に良い音源を多数保有するConcordレーベルですが、これらのコンピはオイシイところを上手くまとめていると思います。音よし、サウンドよし、楽曲よし、ブラジリアンテイストよしと言ったところですね。カリフォルニアのレーベルらしい開放感が感じられる作風です。「・・・Apres-midi Grand Cru」と比べると本作の方が元気な感じですね。全体の印象は大きくは違いませんので、どちらかが気に入った人は他もチェックしてみたらどうかと思います。収録アーティストは、Rosemary Clooney with John Pizzarelli、Pete Escovedo、Stephane Grappelli、Karrin Allyson、Jackie and Roy、Monty Alexander with Ray Brown and Jeff Hamilton、Susannah McCorkle、Cal Tjader、Ray Baretto & New World Spirit、Mel Torme and the Marty Paich Dek-tette、Manfredo Fest、Victor Feldmanで、ジャズからブラジル・ラテン勢まで中々幅広いですね。ここに収録されている曲を別々に揃えるとなると、お金もかかるので、コストパフォーマンスも高いコンピです。グループや楽曲解説が一切ないのが、このシリーズの欠点ですが、他のConcordレーベルのコンピとしては、「Concord jazz Super Audio CD Sampler」ぐらいしか知りませんし、気軽にConcordレーベルを楽しみたい方には買って損はないものになっていると思います。歌詞・対訳もついていますしね。スキャットやブラジリアン・ジャズ、クロスオーバーものが好きな人にはオススメですね。個人的に一番気に入っているのは、Stephane Grappelliの「You Are The Sunshine Of My Life」(モチロンあの有名曲のカバー)。結構前に発売されたコンピですので、既に店頭在庫のみかもしれません。気になる方はご注意下さい。

2009.06.25

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.596)

鈴木勲トリオ。久々に日本のジャズを紹介。オススメです。和製ジャズレアグルーヴとしても注目された一枚。【No.596】 ・Isao Suzuki Trio/Quartet:Blow Up (1973)鈴木勲氏は日本のジャズベーシストで、本作は日本を代表するジャズレーベル:Three Blind Mice(TBM)からリリースされたもの。同レーベルの「Blue City」も傑作として知られていますね。名前は知っていたものの、この人の作品を初めて聴いたのは和製ジャズレアグルーヴの傑作コンピ「Samurai Era」(1999)だったと思います。コンピのトップを飾っていたのが、本作に収録されていた「Aqua Marine」。それ以来、このアルバムのリイシューを待っていたんですが、幸い2006年に限定盤でリイシュー。以来、お気に入りの作品になっています。他のメンバーは、菅野邦彦(p)、ジョージ・大塚(ds)、水橋 孝(b)。全6曲中、3曲がオリジナル。オリジナルでは、先の「Aqua Marine」が日本ならではと言えるメロディーをもった傑作で、鈴木勲氏をフィーチャーしたナンバー。他の国では生まれないでしょう。エレピも上手くマッチしています。疾走感のあるファンキーなタイトル曲「Blow Up」はカッコいいの一言ですし、「Low Flight」もグルーヴィー。アルバム全体にも言えることですが、切れがよくボトムの効いたリズムセクションが印象に残ります。オリジナル曲以外も充実しており、菅野邦彦氏のピアノが素敵なスタンダード「Everything Happens To Me」や、鈴木勲氏のチェロをフィーチャーしたムーディーな「I Can't Get Started」は素晴らしい出来ですし、Erroll Garnerの「Like It Is」もゴキゲンな演奏。全体にテンションが高く、どれも良いですね。聴いていて楽しい作品です。音も非常に良い。全曲Amazonで試聴可能。紙ジャケ完全生産限定盤ですので、気になった方は見つけたら買っておきましょう。Three Blind Miceの作品は良いものが多いので、チェックしてみることをオススメします。本作以外でも今田勝氏や中村照夫氏の作品はジャズレアグルーヴとして有名ですね。あと本作で素晴らしいピアノを聴かせてくれる菅野邦彦氏の作品も要チェック。機会があれば紹介したいなと思っています。

2009.05.17

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.595)

Giuseppe Spagnoli。Bill Evansトリビュート作品。イタリアのジャズです。色々ありまして、かなり間があいちゃいました。【No.595】 ・Giuseppe Spagnoli:The Soul And The Poet (2008)昨年発売された新譜を紹介。Giuseppe Spagnoliはイタリアの若手ジャズピアニスト。この人の作品を買ったのは本作が初めてなので、過去のアルバムについては?です。このアルバムはBill Evansへのトリビュート作品になっており、全11曲中10曲がEvansのオリジナル。知っている曲も多いので購入しました。Bill Evansの曲ならEvansを聴きます、なんて言う人もいるかもしれませんが、コレはコレで優れた作品ですのでスルーするのは勿体ないかなと個人的には思います。Evansの曲ということもあるのでしょうけどGiuseppe Spagnoliは全体的にリリカルなピアノを聴かせてくれます。好きなタイプのピアニストです。繊細ですが神経質な感じはなく、耳にも心地よいですね。構成面でも、トリオ中心の演奏ながら、曲によってはPercussionやSoprano Voice、Alto Saxも加えた編成で凝ってます。若手らしく意欲的な内容が好印象で、サウンドもオシャレ。中でもSoprano Voiceが入っている「My Bells」「Waltz For Debby」「Very Early」のインパクトが大きいですね。冒頭の「Funkallero」や「Funny Man」「Time Remembered」も良い出来ですし、Evansに捧げられた「I Hear A Rhapsody」も痛快。ラストに「We Will Meet Again」をもってくる構成もイイですね~。この曲はEvansのオリジナルでも凄く好きな曲。Yahoo!Musicで試聴可能。収録曲の詳細についてもソチラを参照下さい。HMVでも取り扱っています。ジャケのポーズもEvansを意識しているんでしょうかね。メジャーな作品ではありませんが良いアルバムです。この人には今後も期待したいな~。一味違うEvansトリビュート作品ですよ。

2009.05.10

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.594)

Joe Henderson。Blue Noteでの傑作アルバム。カッコいいです。【No.594】 ・Joe Henderson:In 'N Out (1964)Joe Henderson(ts)は前回Blue Noteでの「Mode For Joe」【No.565】を紹介済み。今回紹介するのも同じくBlue Note時代の作品で、リーダー作の録音としては「Page One」「Our Thing」に続く3作目。これも好きな作品です。「Mode For Joe」と異なり、こちらは、よく共演しているKenny Dorham(tp)との2管編成。アルバム全体のサウンドは、この時期のBlue Note 新主流派な音ですが、Joe Hendersonらしいブラックネス溢れる演奏と、Elvin Jones(ds)、Richard Davis(b)によるボトムの効いたグルーヴが素晴らしいと思います。ピアノはMcCoy Tyner。Elvin Jonesのカッコよさは相変わらずで、今聴いてもあまり古さを感じません。ちなみに、Elvin、McCoy参加の2管編成の作品としては、同年録音でWayne Shorterの「Night Dreamer」【No.580】があり、聴き比べてみるのも楽しいかもしれませんね(本作が4/10の録音、Shorterが4/29)。全曲オリジナルで構成されているのも特徴で、聴いていて新鮮です。オリジナル曲はJoe Henderson作が3曲、Kenny Dorham作が2曲。オススメは「In 'N Out」「Punjab」「Serenity」「Short Story」。HMVで全曲試聴可能。ジャケも凄くカッコいいですよね。Joe Hendersonのリーダー作では外せない一枚。ジャズに興味のある方は是非チェックしてみて下さい。本作が気に入った人は同じくBlue Noteでの傑作「Inner Urge」もチェックしてみるといいと思います。

2009.04.21

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.593)

Art Blakey & The Jazz Messengers。2管から3管編成へ。過渡期の傑作。【No.593】 ・Art Blakey & The Jazz Messengers:Art Blakey & The Jazz Messengers (1961)本グループについては、過去かなり紹介してきましたが、主にBlue Noteでの作品が多かったと思います。今回紹介するのは名門レーベルImpulse!から発表されたアルバム。ちょうど、Lee Morgan, Wayne Shorterによる2管から3管編成へ移行する過渡期に録音されたもの。メンバーも後の3管時代のメンバーと異なり、本作では、トランペットが後のFreddie HubbardではなくLee Morganのままで、ピアノもCedar WaltonではなくBobby Timmonsになっています。編成やメンバーの変更だけでなく、本作あたりから、それまでのファンキー・ハードバップ路線からモード・ジャズへの接近が聴けますし、音楽的な面でも過渡期だと言えますね。Jazz Messengersというと、Blue Noteの作品群が注目されがちなのですが、このImpulseでのアルバムは過渡期とはいえ充実した内容でオススメです。他のアルバムに比べオリジナル曲は少ないですが、アンサンブルが良く、Jazz Messengersの作品群でも好きなアルバムの一つ。ソロや曲の長さが適度で、非常に聴きやすいです。フロント陣のソロもポテンシャルが高く、特にWayne Shorterが素晴らしいと思います。収録曲で有名なのはCurtis Fuller(tb)作の傑作「Alamode」。あと3曲目の「Circus」もハイライトですね。この2曲は非常にカッコいいナンバーです。「I Hear A Rhapsody」も痛快でオススメなナンバー。お馴染みの「Invitation」「You Don't Know What Love Is」もイイ雰囲気で好きかな。HMVで全曲試聴可能です。ジャズが好きな人はチェックしてみて下さい。

2009.04.12

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.592)

Bradley Williams Trioの傑作。好きなアルバムです。【No.592】 ・Bradley Williams Trio:The Next Sound You Hear (1991)Bradley Williamsはシカゴのピアニストで、これは91年にリリースされ、その後入手困難になっていたもの。2007年に再プレスされ、その際に、たまたま購入しました。レア盤を掲載した書籍で紹介されているらしく、マニアの間では高値で取引されていた作品とのことですが、本も持ってませんし詳細は知りません…。ジャケとHMVレビューで気になって、試聴(あとにリンクはってます)して購入。ジャズでもレアなだけで中身がイマイチな作品もありますが、コレは傑作です。簡単に言ってしまうと、「ジャズピアノってコレだよね~」といった感じ(意味不明?)。スウィング感、豊かなメロディー、躍動感のあるソロ等、ジャズの楽しさが満載で、アルバム全体の雰囲気も凄く良いです。ジャケはスピリチュアルで内省的な雰囲気が漂ってますが、作風はベクトルが外向きでストレート。「The High & The Mighty」「For All We Know」「Portrait」「A Wonderful Guy」「Looking Back」といった優しく美しい曲が特に印象的ですが、「Willow Weep For Me」等のスウィング感溢れる曲、ファンキーな「Juicy Lucy」、少しラテンテイストの「You Stepped Out Of A Dream」も楽しく、一本調子ではない点が◎。Bradley Williamsの音楽的なバックグラウンドの広さが随所で感じられます。選曲・演奏も良く、ジャズピアノ好きの間で話題になるのが分りますね。大手から発売されても不思議ではない内容ですし、ジャズ初心者の方でも入りやすい作品だと思いますよ。本人のHPで一部試聴可能。ネットショップでは既に入手困難になっているようです。店頭で見つけたら早めに買っておいた方がいいかも。

2009.03.29

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.591)

Lage Lund Trio。ジャズギター。心地よい作品です。イチオシ。【No.591】 ・Lage Lund Trio + 1:Standards (2007)Lage Lund(ラージュ・ルンド)はノルウェー出身のギタリスト。本作の前に1st「Romantic Latino For Ladies」(2006)を衝動(ジャケ)買いしていたのですが、是非スタンダード集が聴きたいなと思って購入。05年のセロニアス・モンク・コンペで優勝しており、若手の注目株です。モンク・コンペで優勝したギタリストでは、オランダのJesse Van Rullerが有名ですね。Lage Lundは、バークリー音楽院だけでなく、ジュリアード音楽院でも学んだという経歴の持ち主で、某雑誌のインタビューで、パット・メセニーが、今(当時)注目している若手ギタリストは?との問いに、このLage Lundの名をあげていたとのこと。先の作品や本作を聴いてみて、なんか納得してしまいました。1stはピアノを加えたQuartetでタイトルどおりラテン、ブラジル色が濃く、少しコンテンポラリーな感じですが、本作はよりストレートなジャズ。コチラの方が好きですね。前作同様アコースティックで弾いている曲も多く、これもイイ感じ。ソロギター演奏もありますし、サックスも曲によっては参加。実に色彩豊かな内容で、アレンジやアルバムの構成に関しても1stよりメリハリが効いていると感じます。傑作でしょう。ギターに関してはJim Hallの影響を感じますね。引き出しが多く、サウンドも美しく文句なし。何でも弾けるんじゃないの?って感じがします。日本での知名度は、まだまだといった気がしますが要注目なギタリストですね。収録されている曲は、Bill Evansのオリジナル「Turn Out The Stars」とLage Lundのオリジナル「Fitou」を除き、全てお馴染みのスタンダード。「Darn That Dream」「Stardust」「Time After Time」「A Beautiful Friendship」「Heres That Rainy Day」「I Love You Porgy」「Turn Out The Stars」「Moonlight In Vermont」「Spring Can Really Hang You Up The Most」「Fitou」が好きです(って殆ど全部ですね…)。Towerで全曲試聴可能。大音量で聴くと最高です。日本盤で入手できますので是非チェックしてみて下さい。それにしても最近ノルウェー出身のジャズミュージシャンって多いですね。

2009.03.22

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.590)

Jazzmanコンピ。レアグルーヴが好きなら要チェック。【No.590】 ・V.A.:welcome to the party (2008)昨年発売されたJazzman(UKのリイシューレーベル)のコンピを紹介。Funkコンピなど色々リイシューCDを発売しているJazzmanですが、これはJazzman sevensシリーズの6枚目にあたります。このシリーズは過去何枚か紹介済み。おそらく前にも書いていると思いますが、Jazzmanが7インチでリイシュー済みの曲をコンパイルし、CDとして発売しているものです。なので、数あるレアグルーヴコンピ中でも、一定のポテンシャルを維持している信頼できるシリーズと言っていいです。特にJazzmanコンピの良さは、音楽性の広さにあり、しかも上手くCD中でブレンドされている点かなと感じます。その点が、他の欧州・米リイシュー・レーベルとの違いかなと思いますね(他はFunkだけ、Jazzだけというのが多いから)。タイトルから当時既に発売されていた「Groove Diggers Presents Welcome To The Party !!!」【No.588】のJazzman版?と思いましたが、内容は全く別もの。タイトルで分るように「The Har-You Percussion Group/Welcome To The Party」のみダブってしまってますが、この曲はカッコいい定番なんで仕方なし。先のコンピとの違いは、簡単に言うとラテン、ファンク、ジャズ度がソウル度と同じ程度になっているということでしょうか(モチロン収録曲は異なります)。このシリーズは好きなので全部買ってますが、今回のもお気に入り。シタールをフィーチャーした曲もあって中々楽しいです。レア音源が多いのは相変わらず。「Sheila Wilkerson/Baby You're A Jive Cat」「Sohail Rana/Soul Sitar」「Al Escobar/Tighten Up」「La Lupe/Fever」「Della Reese/It Was A Very Good Year」「Ricardo Marrero & The Group/Babalonia」「The Natural Yoghurt Band/Soft Cheese」あたりが好みです。Ricardo Marrero & The Groupは昔から有名ですね。12曲と曲数は少なめですが、密度の濃い痛快な内容です。レアグルーヴが好きな人は既に買ってるでしょうけど、一応アップしてみました。若い人が聴いても、カッコいいと感じる曲があると思います。Jazzmanのサイトで試聴可能。ジャケは過去の洗練された感じから、路線変更しちゃってますね…。

2009.03.15

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.589)

John Valentiのソロ。70'sソウル・AORが好きな人にはイチオシです。【No.589】 ・John Valenti:Anything You Want (1976)前回紹介した「Groove-diggers Presents Welcome To The Party !!!」【No.588】に本作の「Why Don't We Fall In Love」が収録されていたJohn Valenti。「白いスティーヴィー」と呼ばれるとおり、声は凄く似ているし、サウンドも近いものがあります。ブルー・アイド・ソウルですね。John Valentiは、Motownの白人グループであるPuzzleのメンバーとして知られている人物で、グループではドラムとヴォーカル、作曲を担当。これは1stソロアルバムで、傑作とされています。キャッチーな楽曲や爽やかなサウンド、心地よいグルーヴは、きっと幅広い世代に受け入れられるものでしょう(勝手に決めつけ)。レアグルーヴとしても人気が高い作品でしたが、CD化されたのは非常に遅く、2006年(LP発表から30年後です…)。これだけの内容を誇る作品ですから、待っていた人も多かったでしょうね~。西海岸の実力派ミュージシャンが参加しており、バックも文句なし。有名なところではJohn Graydon(g)が参加していますね。HMVで全曲試聴可能。先の「Why Don't We Fall In Love」と共に人気の高いヒット曲「Anything You Want」や、「Was It Something I Said」が凄く良い出来ですが、「Morning Song」「Time After Time」「Save Me」「I Love Her Too」「That's The Way Life Goes」など他の曲の充実度も素晴らしいです。私の好きなJackie Wilsonのヒットで知られる「Higher And Higher」【No.178】も収録しており、コチラはミドルテンポでラテンテイストのアレンジがチョット新鮮ですね。紙ジャケ限定盤ですが、現在でも入手は容易のようです。是非チェックしてみて下さい。買って損はないと思いますよ。

2009.03.08

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.588)

Groove Diggers Presents…。レアグルーヴのオイシイとこを集めたコンピ。イチオシです。【No.588】 ・V.A.:Groove Diggers Presents Welcome To The Party !!! (2007)まず結論ですが、このコンピは買いだと思います(笑)。発売された際に即購入しました。と言っても、1年以上前ですけどね。正直、レアグルーヴファンの人にとっては知っている曲もあると思いますが(私もそうですが…)、もうCD化は無理だろうと思われていたマイナーな音源も収録されていますし、何といってもコンピ全体の内容が抜群です。流石P-Vineといったところ。このコンピではジャズ度は低めなものの、特にソウル系のレアグルーヴの良さがバッチリ出ていると思います。サウンド・グルーヴ共に一本調子ではなく多彩な点も◎。ノーザン・フィリーテイストなグルーヴィーソウルや、キャッチーな曲が多い点が個人的には凄く好みですね。購入後かなり聴いたコンピです。昔から定番とされていた「The Har-You Percussion Group/Welcome To The Party」や「Mighty Ryeders/Evil Vibrations」等のお馴染みのナンバーから、ディープファンクとしても注目されていたMessengers IncorporatedやThe Sidewindersといったレア音源まで16曲収録。Messengers Incorporatedは以前にアルバムがリイシューされていましたが、The Sidewindersを収録していたのは驚きでした。カナダのファンクバンドですが、昔から雑誌では紹介されていたものの、オリジナルは激レア盤として有名でしたから。収録曲に関して細かなことは書きません(手抜きです)。HMVで全曲試聴可能ですので、ソチラでチェック願います。良い曲ばかりですが、「M1」「2」「3」「4」「6」「7」「13」「15」あたりは特に好きなナンバーですね。レアグルーヴに興味のある方だけでなく、洋楽ファンにもオススメです。不満なのは日本盤なのに解説がないこと。コンパイルされた曲を収録したオリジナルアルバムのジャケが印刷された小さな冊子(?)が入っているだけです。またジャケがなく透明のプラケースに先の冊子が入っているだけなので見た感じがサンプル盤のよう(笑)。まあ本コンピの曲を収録しているオリジナルアルバムは、P-Vineからリイシューされているので、実際サンプラーな位置づけにありますがね…。写真はその小さな冊子(?)です。本コンピ収録のグループについても後日紹介したいと思います(いつになるか分りませんが)。

2009.02.24

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.587)

Super Funk。定番ファンクコンピのVol.5。良い出来です。【No.587】 ・V.A.:Super Funk Is Back. Volume 5. (2007)UK BGPから発売されている定番ファンクコンピ。このシリーズでは以前にVol.2【No.387】を紹介済み。なんだかんだ現在Vol.6まで発売されてます。Vol.1から買ってますが、正直ここまで続くとは思ってませんでした。買っている自分が言うのも変ですがディープファンクって根強いですよね。今回紹介するのはVol.6ではなく、1作前のVol.5。本来なら、最新作を紹介するところなんでしょうけど、単純にまだ買ってないのです(笑)。最近このSuper Funkシリーズを聴く機会があまりなかったのでチョット曖昧ですが、本作はシリーズ中でも上位に入る出来だと思います。当たり外れの多いBGPコンピですが、これはファンク好きならチェックする価値はあるでしょう。コンパイルは相変わらずDean Rudland。全体にミドルから少しアップな曲が多くグルーヴィー。Jackie Wilsonといった大物も収録されてますが、基本マイナー音源が殆ど。とはいえポテンシャルは高いと思います。21曲収録。またBGPでは毎度のことですが未発表曲も多い。カッコいいドラムブレイクが随所で聴けますし、既に紹介している同レーベルの傑作ベイエリアファンクコンピ「Golden State Funk」【No.293】収録の定番「87th Off Broadway/Can't Get Enough」も入ってます。個人的には先の「87th Off Broadway/Can't Get Enough」や「The Diplomats/She's The One」「The Eternal Flames/Hi Off Life」「The Uniques/Give Me Another Chance」「Dyke & The Blazers/Let A Woman Be A Woman-Let A Man Be A Man」「The Explosions/Face To Face」「Jackie Wilson/Shake A Leg」「Hebrew Rogers/Can't Buy Soul」「Smokey Wilson/Low Rider」「Mello Matics/Mother Popcorn」「The Phillips Brothers/Little Boy Blue」「La May & Company/Free The Soul Man」あたりが好きなタイプのファンク。HMVで全曲試聴可能(リンク先でディスク2とか記載されてますが1枚です。念のため)。BGPなんで音も良く、オススメできる内容です。Dyke & The Blazersは同レーベルより編集盤が出てますね。

2009.02.13

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.586)

Tete Montoliu Trio。Steeple Chase時代の名盤。またも久々の更新になってしまいました。【No.586】 ・Tete Montoliu Trio:Catalonian Fire (1974)盲目の名ジャズピアニストとして知られるTete Montoliu。一時期はまっていたピアニストです。過去「Tete A Tete」【No.347】を紹介済みですが、今回紹介する作品も、先の作品や「Tete!」(1974)と同様にSteeple Chase時代の傑作として知られています。Tete Montoliuは色んなレーベルから作品を出してますが、この時代が一番好きですね。トリオのメンバーは、3作品ともNiels-Henning Orsted Pedersen(b)、Albert Heath(ds)で、3人ともスリリングでエネルギッシュな演奏ですが、スタンダードが多いせいか比較的聴きやすい作品に仕上がっていると思います。本作は出身地であるカタロニアをタイトルに冠している作品でもあり、Teteの強い意気込みが感じられますね。内容も聴くたびに発見のある密度の濃いものです。Tete Montoliuは、この時代の欧州ピアニストの中ではスウィング感が抜群で、繊細な演奏もこなすヴァーサタイルなピアニストだと個人的に思います。全体に音数は多めなんで、その辺は好みが別れるところかもしれませんが…。アルバムはスタンダードと、Blossom Dearieで有名な「Sweet Georgia Fame」に、Teteのオリジナル「Blues For Perla」という構成。Teteのピアノだけでなく躍動感のあるリズムセクションもグルーヴィーでカッコいいです。聴いていて楽しい作品で、年に何回かは聴いていると思いますね。日本盤でも輸入盤でも入手可能です。

2009.02.04

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.585)

Luiz Bonfa & Maria Toledoの名盤。久々にBossa Nova。私のリラックスアイテムです。【No.585】 ・Luiz Bonfa & Maria Toledo:Braziliana (1965)本作はLuiz Bonfaの代表作であり、Bossa Nova名盤として知られる一枚。いきなり結論ですが、ブラジリアンなイージー・リスニングや穏やかなBossa Novaギターと歌・スキャットが好きな人は買いな作品だと断言できます。Dom Um RomaoやTamba TrioのHelcio Militoも参加。Luiz Bonfaは有名なギタリストなので、ご存知な方が多いと思いますが、Maria Toledoはブラジル音楽ファンを除くと、あまり知られていないかもしれませんね。Luiz Bonfaの当時の奥さんで、本作以外にもBonfaとの共演作があります。この人のスキャットや歌は非常に心地よく、Luiz Bonfaのギターや音楽性と相性が抜群。随所で聴ける口笛やストリングスも良いアクセントになっていて、これまた気持いいんですよね。デュエット曲も良い出来。本作で更にポイントなのは、全曲がLuiz BonfaあるいはLuiz BonfaとMaria Toledoによるオリジナルであるという点でしょう。大抵こういった作品はBossa Novaスタンダードと呼ばれる曲が何曲も入っているのが普通ですので、その点本作は聴いていて新鮮。HMVで全曲試聴可能です。良い曲ばかりですし、日本盤で安く入手できるので是非チェックしてみて下さい。

2009.01.25

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.584)

Wayne Shorterの傑作。風邪やら仕事やらで新年の挨拶も遅れてしまいました。本年も宜しくお願い致します。【No.584】 ・Wayne Shorter:Second Genesis (1960)Wayne Shorterについては昨年Blue Noteにおける1作目「Night Dreamer」【No.580】を紹介していますが、今回紹介するのは、Blue Note以前にVee Jayレーベルに録音されたリーダー作。リーダー作としては2枚目の作品です。コレも凄く好きな作品で、Blue Noteの作品群と同じかそれ以上に聴いていると思います。ワンホーンの作品で、同じワンホーンの「Juju」と比べても色気という点では優っていると感じます。ジャケもカッコイイですよね。本作は60年録音ですが実際発売されたのは74年。聴いていると、なぜに?と言いたくなる良いアルバムです。全8曲中、5曲がShorterのオリジナル。早くもShorter色が出ていて、独特のメロディーラインが聴けます。味わい深く色気のあるShorterのテナーが光っている作品で、Saxが好きな人は要チェック。丁寧な演奏が印象的ですね。参加メンバーは、Cedar Walton(p)、Bob Cranshaw(b)、Art Blakey(ds)とJazz Messengers色が濃いんですが、ワンホーンでShorterをフィーチャーしている形なので、Jazz Messengersのアルバムよりもムーディーな感じ。個人的にはクールでカッコいい「Ruby & The Pearl」、穏やかなテーマメロディーが素晴らしいShorter作「The Albatross」、スタンダード「I Didn't Know What Time It Was」がイチオシですが、Shorterのタイトル曲「Second Genesis」やグルーヴィーな「Tenderfoot」「Mr. Chairman」も良い出来で、カバー曲含め捨て曲はありません。アルバムとおして一気に聴けますね。メロディアスな曲が多くストレートな作風ですので、「Night Dreamer」と同じくジャズ初心者の方にもオススメできます。ただ残念ながら日本盤は廃盤。調べたところ輸入盤もショップによっては取り扱っておらず(Towerは無し。Amazonも在庫切れ)、困ったことになってます。

2009.01.17

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.583)

Louis Van Dijk Trio。2回目の紹介。名盤です。イチオシ。【No.583】 ・Louis Van Dijk Trio:Ballads In Blue (2005)オランダを代表するジャズヴォーカリストAnn Burtonの歌伴で知られるピアニスト:Louis Van Dijk(ルイス・ヴァン・ダイク)…、って前にも書いたと思うんですが、この人の作品は、以前に「The Summer Knows」【No.553】を紹介済みです。その際に少し触れていた作品が本作。非常に評価が高い一枚です。この作品、ジャケがいいという人もいるんですが、前にも書いたように個人的には好みではありません。アルバムの内容とも乖離している気がしますから。とはいえ、内容は抜群に良いので買って損のない一枚です(というか買わないと損)。まずAnn Burtonの名盤「Blue Burton」に収録されていたアルバムトップの「Go Away Little Girl」(Ann BurtonやMarlena Shawは同じ曲のGirl→Boyバージョン)が絶品。ホント素晴らしい出来で、ジャズピアノが好きなら、この1曲でLouis Van Dijkと、このアルバムが好きになるのではないかと思います(勝手に決めつけ)。聴いた瞬間、買って良かったと思いました。なんて歌心があって優しいピアノなんでしょう。Louis Van Dijkのピアノは、メロディーが美しく、スウィングしながらも上品でクラシカルなテイストがあって凄く好みなんですよね。さすが長年活躍してきた欧州ジャズ界のベテランピアニストです。アルバムは、先の曲と同じく「Blue Burton」に収録されていた「I Can't Give You Anything But Love」、同じくAnn Burtonの傑作アルバム「Ballads & Burton」に収録されていた「The Shadow Of Your Smile」といった有名スタンダードや、Louis Van Dijkのオリジナルで構成されており、どれも良い出来。私の好きな「The Summer Knows」も演奏されてますが、コレは本人のお気に入りなのかアルバム「The Summer Knows」(2007)でも再び演奏されています。幸せ感の高い素敵な作品で、気持ちが和らぎますね。Amazonで試聴可能。「The Summer Knows」と共に私の愛聴盤になっています。これからジャズを聴こうという人にはピッタリでしょう。きっとジャズピアノが好きになれると思いますよ。

2008.12.29

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.582)

Marlena Shaw。77年の傑作。Patti Austinに続き女性ヴォーカルを連続で。【No.582】 ・Marlena Shaw:Sweet Beginnings (1977)Marlena Shawといえば、何と言っても「Feel Like Makin' Love」を収録したBlue Noteでのアルバム「Who Is This Bitch, Anyway?」(1974)が代表作ですが、あまりに有名なのでスルーしております(笑)。本ブログでは、Blue Note以前の作品としてCadetからリリースされた69年の2nd「Spice Of Life」【No.237】を紹介済みですが、今回紹介するのは70年代後期の代表作として知られる作品で、Blue NoteからCBSへ移籍後最初にリリースされたアルバム。良く聴いた作品です。フリーソウルでも人気だったので幸い日本盤でリイシュー済み。Marlena Shawもジャズ・ソウル・フュージョンなどジャンルを横断しているシンガーで、コンテンポラリーさが魅力の一つですね。時代によってサウンドは変化していますが、先の「Spice Of Life」におけるゴッタ煮感(?)もカッコいいですし、本作のような洗練されたサウンドもはまっています。Marlena Shawはリズム感が抜群で、曲のタイプに合わせて何でも歌いこなせる万能型のシンガーだと思いますね。昔購入した時には70年代後半の作品ということもあり、サウンドがディスコっぽくなっていないか少し気になっていましたが、そんな心配は無用でした。バックを固めるのはJames Gadson(ds)、Jay Graydon(g)、Jerry Peters(key)等で、コチラも幅広く活躍している実力派ミュージシャン。アーバンでメロウな心地よいグルーヴとサウンドです。バックのコーラスもイイ感じ。本作では人気曲「Look At Me, Look At You」や、カバーの「Go Away Little Boy」、アップテンポの「Pictures & Memories」や「Sweet Beginnings」がオススメ。特に「Pictures & Memories」が痛快でイチオシですね。穏やかな「Walk Softly」「Johnny」や、楽しい「I Think I'll Tell Him」も好きな曲。Marlena Shawの存在感のある歌のせいか、どの曲もワンランク上の仕上がりに聴こえます。トータルでも高い完成度を持った傑作アルバム。HMVで全曲試聴可能。日本盤で比較的安く入手できます。爽やかで楽しいジャジー・フュージョン・ソウル(?)といった趣でオススメですよ。少なくともJazzではないので、Soulのカテゴリーに入れておきます。

2008.12.26

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.581)

Patti Austin。久々に歌ものを紹介。「Say You Love Me」収録。【No.581】 ・Patti Austin:End Of A Rainbow (1976)Patti Austinのデビューアルバム。CTIレーベルから出ているものです。ジャンルをまたいで活躍している人ですし、他に代表作・曲もありますが、この1stは外せない内容。まあ有名な人・グループの1stアルバムというのは大抵当たりですよね。Patti Austinはコレ以前にも同レーベルにおいて他のアーティストのアルバムに参加していますが、その頃から話題になっていたようです(解説より)。全9曲中8曲が本人のオリジナルで、良い曲が多いのには少し驚かされます。歌に関しても余裕があって、デビューアルバムとは思えないポテンシャルの高さ。非凡な才能を感じさせてくれます。本作では特にアルバムトップの「Say You Love Me」が有名で、名曲として知られていますね。Minnie Ripertonの「Loving You」に似たタイプで、お気に入りの曲。参加メンバーも実力者揃いで、Richard Tee(key)、Steve Gadd(ds)、Ralph McDonald(per)、Eric Gale(g)、Barry Miles(syn)、Will Tee(b)。メンツを見る限りフュージョンって感じを持たれる方が多いと思いますが、主役はあくまでPatti Austinであり、フュージョン臭さは控えめで、洗練されすぎていない感じがイイです。70年代中期のメロウなサウンドで、浮遊感のあるキーボードも心地よいですね。アレンジはDavid Matthews。HMVで全曲試聴可能。先の曲以外では「In My Life」「You Don't Have To Say You're Sorry」「More Today Than Yesterday」「What's At The End Of A Rainbow」「This Side Of Heaven」あたりが気に入っています。「Say You Love Me」を筆頭に親しみやすい曲が多くオススメ。CTIのヴォーカルものでは好きな一枚です。日本盤で安く入手可能。

2008.12.21

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.580)

Wayne Shorterの傑作。定番です。【No.580】 ・Wayne Shorter:Night Dreamer (1964)リーダー作はモチロン、多数の傑作に参加し、Jazz Messengers時代やMiles Davisグループ、70年代のWeather Reportでの活躍で知られる天才Wayne Shorter。今までも本ブログで名前を頻繁に出していますが、リーダー作を紹介するのは今回が初めて。本作はBlue Noteにおける1作目(コレ以前にもVee Jayにリーダー作を録音してます)。Blue NoteではHerbie Hancockが参加した3作目「Speak No Evil」が名盤として知られています。またグルーヴィーな代表曲「Yes Or No」を収録している2作目「Juju」も捨てがたく、この時期の作品は良いものばかりですね。最初に本作を紹介するのは、1作目ということもありますが、一番よく聴く作品だから。参加メンバーは、Lee Morgan(tp)、McCoy Tyner(p)、Reggie Workman(b)、Elvin Jones(ds)。私の好きなLee MorganとElvin Jonesが参加しているのが嬉しいポイント。同年録音の「Juju」は本作からLee Morganが抜けたワンホーンになってますが、本作では2管編成。共演の多いLee MorganとWayne Shorterですが、Morganとの2管はコントラストがあって個人的には好き。本作でも良いコンビネーションで上手くまとまっています。収録曲は全曲Wayne Shorterのオリジナル。グルーヴィーな「Black Nile」と、ピアノから始まる「Night Dreamer」がイチオシ。あと「Virgo」や「Oriental Folk Song」も好きだなあ。Shorterの曲は、中々文章では表現しにくいので聴いてみるのが一番かと(逃げです…)。HMV等で全曲試聴可能。1作目らしく力の入った傑作になってます。タイトルどおりの雰囲気を持つ作品ですが、これはShorterだけでなくMcCoy Tynerの貢献度が大きいと思いますね。Wayne Shorterの作品中でも敷居が高くなく入りやすい作品だと思います。「Speak No Evil」もモチロンいいですけどね。

2008.12.18

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.579)

Ketil Bjornstadのピアノトリオ作品。静かなピアノが好きな方に。【No.579】 ・Ketil Bjornstad:Floating (2005)Ketil BjornstadはECMを中心にアルバムを発表しているノルウェーのピアニスト。ECMでのDavid Darling(Cello)とのデュオアルバム「Epigraphs」が代表作だと思います。コレは静かなピアノトリオが聴きたくて、あとジャケが良くて買った一枚。本作はECM作品ではないですが、サウンドや雰囲気はまんま。録音は例によってオスロ レインボウスタジオ。この作品には、最近紹介したMonica Dominique「Tillagnan」【No.577】に参加していたベースのPalle Danielssonが参加しています。知らないなんて書いておきながら、知らない間に聴いていたようです(よくあるパターン)。本作でも、この人のベースはカッコいいですね。Monica Dominiqueを紹介した後で、自分が持っているジャズCDをチェックしてみたところ、本作と何枚かのECM作品にクレジットされてました。ブログ書くまで注目してなかったな~。まあ広く浅くやってますからね…。さて肝心の内容ですが、本作は一般には静音ジャズと呼ばれる部類(ECMによくあるタイプ)。ジャケからは爽やかなイメージが漂っているのですが、マイナー調の曲が多めで、しっとりとした作品だと感じます。軽くもなく重くもなく、聴感温度も低すぎずといった感じなので、結構好みの音。哀愁漂う美しいメロディーラインをもった曲が多く、どの曲も旋律がシンプルで聴きやすい。ズバリ日本人好みのピアノでしょう(勝手に決めつけ)。時折明るさも感じますし、ダークな作品では決してないので、メロディアスなピアノが好きな方にはオススメ。静寂の中、芯のあるピアノが印象的です。北欧らしい透明感のあるサウンドもイイ。特に「Floating」「The Sorrow In Her Eyes」「Caravan Moving」「The Rainbow」「The Course」「The Face」「The Waiting Room」あたりが気に入っています。似たような曲調で全16曲、68minあるので、単調に感じる方も中にはいるかもしれませんが、曲は充実しており良い出来だと思いますよ。元々クラシックを学んでいた人のようで、そういった部分も随所で感じられますね。コチラで試聴可能です。

2008.12.14

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.578)

Lee Morgan。60年代 Blue Noteでの傑作アルバム。【No.578】 ・Lee Morgan:Search For The New Land (1964)Lee Morganについては、リーダー作やJazz Messengers在籍時の作品など多数紹介済みですので詳細は省略。本作も個人的に外せない一枚で、Blue NoteにおけるLee Morganのリーダー作でも密度が高い作品の一つだと思います。参加しているのは、Wayne Shorter(ts)、Reggie Workman(b)、Billy Higgins(ds)とBlue Noteではお馴染みのメンツが並びますが、本作でポイントとなっているのは、Herbie Hancock(p)とGrant Green(g)の参加でしょうね。まずアルバムトップの大作「Search For The New Land」が素晴らしく引き込まれます。イントロにおけるGrant Greenのギターがシンプルなんですが凄く印象的。重厚なナンバーでスピリチュアル・ジャズとも言える雰囲気が漂っており、ファンキーなLee Morganに慣れている人には、コレがLee Morganのアルバム?と感じる方もいるかもしれません。アルバム全体をとおしてはHancockの存在感が目立ちます。この人が参加するだけで、アルバムの雰囲気が変わってしまうところがあり、その影響力は流石。先のタイトル曲以外では、穏やかながらタイトル曲に近い雰囲気を持つ「Melancholee」、テーマが魅力的な「Mr. Kenyatta」が特に好きですね。この3曲は本作の聴き所。Lee Morganらしい爽快な「The Joker」や「Morgan The Pirate」も良い出来で、どの曲もポテンシャルが高いです。全曲Lee Morganのオリジナルで、コンポーザーLee Morganの魅力に触れることの出来る作品と言えるかもしれません(モチロン演奏も良いです)。本作に限らず、いい曲作るな~といつも思いますね。HMVで全曲試聴可能です。

2008.12.09

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.577)

Monica Dominique。スウェーデンのピアノトリオ。タイトル曲が素晴らしい。【No.577】 ・Monica Dominique:Tillagnan (1980)11月に発売されたばかりのリイシュー盤を紹介。Monica Dominiqueはスウェーデンのピアニストで、コンポーザー・アレンジャー・女優としても活躍していたというマルチな才能の持ち主。解説によると元プログレッシヴロックグループ:Solar Plexusのメンバーだったようで、これは知りませんでした。チョット意外な経歴ですね。本作は自主レーベルから発表されていたマイナーな作品ですが、全曲Monica Dominiqueのオリジナルで構成された内容は抜群です。まず冒頭の「Tillagnan I」が名曲。旋律が上品かつ爽やかで、透明感のあるピアノの音色と演奏が◎。少しクラシカルな趣もありますね。美旋律系のピアノは内省的なものが多いですが、この曲はベクトルが外に向いていて開放的。スウェーデンではウェディングソングとしても親しまれているとか(解説より)。本当かどうか知りませんが幸せ感は高いです。この曲のインパクトが大きいんですが、他の「Visst ar det skont」「Karleken」「Var nara mig」「Karusell」もイイ曲ですね~。「Karusell」あたりは、アップテンポの痛快なナンバーで、クラブジャズでもウケそうですね。透明感のあるメロディアスなピアノトリオですが、ラウンジ系の緩いジャズではなく、適度なテンションがあり、凛とした演奏なのもポイント。このテンションに効いているのが、ベースのPalle Danielsson(Monica Dominiqueの弟)かなと思います。私はよく知りませんが、この人はBill Evansと共演経験のある実力者とのこと。カッコいいです。ピアノトリオファンだけでなく、日頃ジャズを聴かない方にもオススメできる傑作アルバムですね。近年の欧州ジャズ人気でリイシューされたのだと思いますが、こういう作品は廃盤になることが多いので気をつけましょう。

2008.12.06

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.576)

Freddie Hubbard。Blue Noteでの傑作アルバム。【No.576】 ・Freddie Hubbard:Ready For Freddie (1962)Blue Note時代の作品では、最も有名な「Open Sesame」【No.529】を紹介済みですが、本作もBlue Noteにおける代表作の一つ。この時代では「Hub Tones」も代表作として知られますが、名手Elvin Jones(ds)が参加しているコチラを紹介。Freddie Hubbardのオリジナルが多いのもポイントです。「Open Sesame」は名盤ですが、Freddie Hubbardのオリジナルは1曲のみで、以前紹介したTina Brooks【No.404, 552】のオリジナルの方が多いんですよね。本作では5曲中3曲がオリジナルで「Birdlike」「Crisis」は代表曲。「Crisis」は、Freddie Hubbard在籍時のArt Blakey & The Jazz Messengersの傑作「Mosaic」【No.513】で既に録音されていた曲です(ちなみに「Mosaic」もカッコいい作品なので要チェック)。冒頭の「Arietis」も好きなナンバーですが、イチオシは「Birdlike」。カッコいいです。他のメンバーは、Wayne Shorter(ts)、McCoy Tyner(p)、Art Davis(b)、Bernard McKinny(euphonium)。Freddie HubbardとWayne ShorterはJazz Messengersで本作より先に一緒に演奏していますが、リーダー作では本作が初の共演。肝心の内容ですが、まず先のElvin Jonesのドラムがカッコいいです。Elvinが真っ先にとりあげられるのは、私がまず聴くのがドラムだからです(笑)。Art Davisとのリズムセクションは凄くスウィングしていて、ソチラに耳がいってしまいますね。Freddie Hubbardのトランペットも流麗で流石といったところ。あとBernard McKinney(後のFreddie Hubbard作品にも参加)が使用しているeuphoniumという楽器はジャズでは比較的珍しく、これで3管編成となっているのもサウンド面で特徴になっています。全体的にはElvin JonesとMcCoy Tynerが参加しているせいかタイトで洗練された印象を受けますね。HMVで全曲試聴可能。グルーヴィーな「Arietis」「Birdlike」、Shorter作の「Marie Antoinette」、美しいバラード「Weaver Of Dreams」、印象的なテーマと展開が楽しい「Crisis」と、構成もメリハリが効いていて退屈することはありません。オススメな作品です。

2008.12.02

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.575)

Pharoah Sandersの81年ライヴ。名盤。必聴です。【No.575】 ・Pharoah Sanders:Live (1981)Pharoah Sandersについては、この時期の作品を一時期集中して3枚紹介済みです【No.483, 484, 487】。どれも甲乙付け難い出来で全てオススメできますが、中でもこのライヴアルバムは名盤とされる一枚で外せません。愛聴盤です。クラブジャズシーンでも有名な作品ですね。メンバーは、John Hicks(p)、Walter Booker(b)、Idris Muhammad(ds)で、John HicksとIdris Muhammadの二人が参加しているのは名盤「Journey To The One」【No.484】と同じ。ボーナストラック含め全5曲収録。既に紹介したライヴ「Heart Is A Melody」【No.483】が「Rejoice」【No.487】の曲を含むのに対して、コチラは先の「Journey To The One」に収録されていた曲が中心(M1,2,5)。いきなり名曲「You've Got To Have Freedom」から始まり、これが素晴らしい出来。14分という長さですが、退屈することは全くありません。スタジオ盤を凌ぐ躍動感と熱さ・グルーヴィーな演奏が素晴らしい。Pharoah Sandersについては聴いていただくのが一番なのですが、とにかく凄いですよね。演奏もメンバー紹介も叫んでます(笑)。咆哮という形容がピッタリでしょう。個人的に好きなJohn Hicksのピアノがフィーチャーされているのも嬉しいですね。ソロ以外でもフロント(Pharoah Sanders)とリズムセクションの間で、上手くバランスとっているなという感じ。全員の熱い演奏にも関わらずアルバムから爽やかさを感じるのは、この人のピアノがあってこそ、という気がしますね。ベテランIdris Muhammadのドラムもボトムが効いていて相変わらずカッコいいです。先の曲の後は、Pharoah Sandersのテナーが素敵な穏やかなナンバー「Easy To Remember」とブルース「Blues For Santa Cruz」をはさみ、少しラテン・アフロテイストを盛り込んだクロスオーバーな「Pharomba」という構成。どれも良い出来だと思います。ラストはLP未収録の「Doktor Pitt」(21分)ですが、これがまた1曲目と同じく強力な演奏で圧倒されます。HMVで全曲試聴可能。小難しくてリスナーを置いていくかのようなJazzもありますが、この時期のPharoah Sandersは、幅広い音楽ファンに受け入れられるJazzだと思います。是非聴いてみることをオススメします。長らく輸入盤のみで入手可能でしたが、12/5にP-Vineから待望の日本盤が出ます(←タイミング合わせました~)。

2008.11.27

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.574)

Helge Lien Trioの傑作アルバム。久々にピアノトリオ。コレは好きだなあ。【No.574】 ・Helge Lien Trio:To The Little Radio (2006)Helge Lienはノルウェーのピアニスト。ジャズピアノが好きな人は、ご存知な方が多いと思います。ノルウェーのピアニストとしては近年ではTord Gustavsen【No.426】あたりも人気ですし、北欧は良いピアニストが多いですね。本作は5枚目のアルバムで代表作の一つ。タイトルも好きなんですが、ジャケが何となくECMを連想させ非常に魅力的。これが店頭にあったら手にとってみる人が殆どではないでしょうか(勝手に決めつけ)。ECMの諸作品で知られるオスロ、レインボウ・スタジオでの録音で、サウンド的にもECMに近いです。この作品では、スタンダードや有名アーティスト(Freddie HubbardやWayne Shorter、Carla Bley、Tony Williams等)のナンバーをとりあげていますが、選曲がその辺のピアノトリオ作品とは一味違っていて新鮮なのがポイント。実に多彩な選曲がされており、ジャズに対する造詣も深そうですね。ピアノも繊細で美しく、かなり好みな音。アルバム全体の聴感温度(造語です)は低めですが、だからといって冷たい印象は受けません。音数が適度で、旋律と同時に音空間も楽しめる作品ですね。空間的な拡がりを感じさせつつ芯は一本とおっている感じ。文章では伝えにくいのですが、色んな面で絶妙。75年生まれの若手とは思えない思慮深い演奏が素晴らしいと思います。他のメンバーも若いですが、トリオとしてのコンビネーションも抜群。バラード中心の穏やかな作風で「Grandfathers Waltz」「Look For The Silver Lining」「So In Love」「Amapola」「To The Little Radio」をはじめ良い曲が多く、敷居の高い作品ではありません。ジャズピアノに興味のある方ならジャケ買いでOKでしょう。特にECMや欧州のピアノトリオが好きな人は要チェックなアーティストですね。丁度、新作「Hello Troll」が今秋に発売されています(こちらは全曲オリジナル)。

2008.11.24

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.573)

ノーザン(モダン)ソウルのコンピ紹介。第35弾。昨年Sony/BMGから発売されたもの。良いです。【No.573】 ・V.A.:The Northern Soul Story Vol.3:Blackpool Mecca (2007)恒例(?)となったノーザンコンピ紹介。まあスルーしている人もいるかもしれませんが、読んでやって下さい。このCDは昨年、UKのSony/BMGから4枚発売されたノーザンコンピシリーズのVol.3です。大手レーベルからこういったコンピが出ることは珍しく、さすがに使用権利を持つ音源が多いのか幅広いレーベルの音源が収録されており、レアなものが多数。おそらくUKでは話題になっていたでしょう(知らないけど…)。私は発売後すぐに購入してました。まさか今年になって日本盤(こちらはVol.1と2、Vol.3と4がセット)が発売されるとは思いませんでしたが…。UKほど人気があるとは思えない日本で、はたして売れたんでしょうかね。よく分かりません。1枚で25曲も収録されており、買ってかなり経つのですが正直まだVol.2と4は聴きこめてません。さて、このシリーズはノーザンソウルの有名なクラブをタイトルに冠しており(Twisted WheelとかWigan Casinoとか)、本作は有名なBlackpool Mecca編です。Vol.1のTwisted Wheelもキャッチーで本作と同様にオススメな内容ですが、Vol.3は試聴サイトがあったので、先にコチラを紹介。ノーザンに興味のある方はチェックして損のない内容だと思いますね。良い曲が多いです。収録曲は66年から76年の音源。ノーザンコンピにしては、70年代の音源が11曲と多いのが特徴で、この辺はノーザンというよりモダンソウルと呼ぶべきかも。70年代当時の状況は知りませんが、Blackpool MeccaのDJ Ian Levineのコンピは、そういう傾向があるので、このクラブの特徴なのかもしれません。でも、こういうバランスの方が初めての方には聴きやすいと思います。収録されている曲やシンガー・グループもマイナーからメジャーまで多岐にわたっており、普通に洋楽を聴く感じで聴けますよ。Towerで全曲試聴可能。リンク先は日本盤でDisc1が本CDに該当。調べたところAmazonでは943円!と凄く安いので買うならソチラがオススメ。今回は全然紹介になってないですね。すみませんが、収録曲などの詳細はショップでチェック願います。

2008.11.19

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.572)

Sammy Davis, Jr.とBuddy Rich Big Bandによるライヴを紹介。オススメです。【No.572】 ・Sammy Davis, Jr. Buddy Rich:The Sounds Of '66 (1966)Buddy Rich率いるビッグバンドをバックに熱唱するSammy Davis Jr.…。私なんかは、この組み合わせで買いって感じです。二人とも好きなアーティストですし、とにかく楽しそうなのが理由。しかも、この時期のBuddy Rich Big Bandは充実しており傑作を多く残してますからね。共演盤とくれば期待できます。本作はラス・ヴェガスでのライヴアルバム。先に紹介した「Sammy Davis, Jr. Sings Laurindo Almeida Plays」とは異なる作風で、コチラは、まさにショーって感じですね(まあ実際ショーなんですけどね)。Sammy Davis Jr.のエンターテナーとしての一面が強く出た作品で、バックのBuddy Richのドラムも熱くてグルーヴィー、ホーンセクションのキレもよく、実に痛快なアルバムだと思います。特に「Come Back To Me」が非常にスリリングかつグルーヴィーな曲で、イチオシですね。躍動感があってアルバムトップにピッタリ。本作のハイライトでしょう。「Ding-Dong! The Witch Is Dead」あたりもアップテンポのナンバーでカッコいいです。HMVで全曲試聴可能。Sammy Davis Jr.って名前は知っているけど聴いたことない人って、意外に多いように思います。選曲も良くサウンドも温かいので、本作あたりから聴いてみるのもいいかもしれませんね。まだまだ過小評価な一枚だと思います。残念なのは10曲アッという間に聴き終えてしまうことですね。もう少し長かったら良かったのに…。カットされた曲があるなら完全盤とか出して欲しいなあ。

2008.11.16

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.571)

Sammy Davis, Jr.の名盤。イチオシです。秋や夏の終わりに聴くとはまる感じでしょうか。【No.571】 ・Sammy Davis, Jr.:Sammy Davis, Jr. Sings Laurindo Almeida Plays (1966)Sammy Davis Jr.というと、歌って踊れるヴォーカリスト・エンターテナーというイメージを勝手に抱いていたのですが、本作はいい意味で予想外だった作品で、とても印象に残っている一枚です。簡単に言うと、非常に味わい深く渋い作品ですね。タイトルどおりLaurindo Almeida(g)とのデュオアルバム。Laurindo Almeidaはブラジリアンなリーダー作を多く残しているギタリストで「Guitar From Ipanema」なんかは洒落たジャケで有名ですね。ブラジリアンテイストのAlmeidaのギターと丁寧なSammy Davis Jr.の歌が素晴らしいです。二人の相性もバッチリ。HMVで全曲試聴可能。音もいいですし、落ち着きたい時によく聴く作品です。ジャズスタンダードが多く、大半がどこかで耳にしたナンバーばかりですが、ギターとのデュオというシンプルな編成による本作は、何ともいえない哀愁・サウダーヂ感に満ちています。Sammy Davis Jr.の歌の上手さが堪能できる一枚ではないかと思いますね。ジャケも素敵で、本作の内容とピッタリ合っています。古い作品ですが、ずっと聴き続けられる作品でしょう。リンク先のHMVで「ゆるゆるとした感性」なんて書かれてますがチョット安直な気が…。穏やかな作風ではありますが、実に研ぎ澄まされた歌と演奏だと思います。是非チェックしてみることをオススメします。Sammy Davis Jr.の作品は、また近いうちに紹介する予定。

2008.11.13

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.570)

East Of Underground。久々ファンク。激レア盤を紹介。強力盤です。【No.570】 ・East Of Underground:East Of Underground (1971)このグループの存在を知ったのは、J.B.トリビュートのコンピ「Good God!」【No.202】で、コンピに収録されていた曲が良い出来だったので注目していたのですが、同年(2007)にタイミングよくリイシューされたので購入。レアグルーヴやファンクマニアでもない限り、知らない方が殆どかと思います。某サイトで調べたところ、アメリカ陸軍が催したショーバンドコンテストで優勝したグループらしく、本作もプロモーションアルバムとして世に出たもので、プレスされたのは100枚。Egon、DJ Shadow、Keb Dargeらが血眼になって探していたとか…。ホントかどうか知りませんが、ここまで書かれると買いたくなりますよね(笑)。リイシューしたのはWax Poeticsで、アメリカの雑誌「Wax Poetics」が作ったレーベルです。この雑誌はブラックミュージックを中心に取り扱っており、ご存知な方も多いかもしれませんね。こういうメガレア級のアルバムはDJやマニア・ショップの評価が高くても、期待が大きい分、聴いてガッカリということも少なくありません。幻のままの方が夢があっていい場合もありますから…。とはいえ本作は期待以上の出来で、正直驚きました。非常にマイナーなグループにも関わらずポテンシャルが高いです。ボトムの効いたカッコいいドラム、ラフでパワフルなサウンドが最高。ショーバンドということで、ブラックミュージックファンにはお馴染みのカバー曲ばかりですが、いかにもディープファンクな雰囲気のグルーヴィーな演奏は期待どおりですし、ヴォーカルについてもファルセットやハーモニー含め中々のもの。先のコンピに収録された「Popcorn」はモチロン収録してます。元の曲が良いという点を差し引いても、レアグルーヴやファンクが好きなら絶対買いだと思いますね。捨て曲はありません。大手ネットショップでは既に取り扱ってないところもありますし、見つけたら購入されることをオススメします。こういうCDは、そのうち消えますから…。毎度のことながら当時のブラックミュージックの深さには驚かされます。レコード落としですが、マスターなんてあるのか分らないですし、オリジナルLPがあったとしても途方もない値段でしょう。CD化されただけでも幸いですね。マニアだけのものにしておくのは勿体ない内容。輸入盤で入手可能です。

2008.11.09

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.569)

Agustin Pereyra Lucena。3rdアルバム。オススメです。【No.569】 ・Agustin Pereyra Lucena:Climas (1973)Agustin Pereyra Lucenaはアルゼンチンのギタリストですが、大御所Baden Powellに影響され、ボサ・ノヴァをはじめとするブラジル音楽の作品を多く残しています。本ブログでも、リーダー作「Ese Dia Va A Llegar」【No.189】、欧州で結成したグループCandeiasの「Sambaiana」【No.186】を紹介済み。初期のリーダー作の中では、この3rdアルバム:邦題「友との語らい」が過小評価されている気が(勝手に)したので紹介しておきます。チョット調べてみましたが、予想どおり廃盤でした…。先の2作品や「La Rana」といった作品に比べると、雑誌や書籍・ショップなどで紹介される機会が少なかったように思いますし、一時期この人の作品が一気にリイシューされた際にも、本作のみVictorからのリイシュー(他はCelesteからのリイシュー)だった事が、廃盤になってしまった理由かもしれません。でも内容は凄く良いんですけどね。正統派なボサ・ノヴァ ギターアルバムで、随所にストリングスなどを加えた穏やかな作品に仕上がっています。サウダーヂという言葉がピッタリはまる感じですね。帯によるとAgustin Pereyra Lucenaが自己のスタイルを確立したアルバムとのことです。HMVで全曲試聴可能。特にBadenのカバー「Para Que Chorar」(これは曲が素晴らしいというのもあるが…)、ストリングスが美しいM. Leglandのカバー「Verano Del 42」(これも曲が大好きというのもあるが…)が気に入っていますが、他のオリジナルやボサ・ノヴァ定番も良い出来で、お気に入りの作品です。中古などで、安くみつけたらチェックしてみて下さい。この人の作品では一番よく聴いているアルバムかもしれません。

2008.11.06

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.568)

Esperanza Spalding。旧譜の紹介が続いたので今年発売された新譜をアップ。良いです。【No.568】 ・Esperanza Spalding:Esperanza (2008)ジャケ(CDの裏もイイです)が印象的だったんで購入したもの。Esperanza Spaldingはそれなりに話題になっていると思いますので、聴いたことのある人が多いかと思います。バークリー音楽院出身の女性ジャズベーシスト・ヴォーカリストです。84年生まれということで、かなり若いんですが、作曲やプロデュースも彼女自身が手掛けており、その辺は流石といった感じ。ベース(ウッドベース)というのにも魅かれました。ベーシスト兼ヴォーカリストというと最近ではNicki Parrottもそうですが、Esperanza Spaldingの方がルックスも好みですし、音楽性が多様なところが良いですね。本作は2ndアルバム。ブラジリアンジャズ・クロスオーバー色が濃く、MiltonやBadenのカバー曲を含むことからもブラジル音楽の影響を受けているのは明らか。随所に今風なアレンジはみられますが、こういったブラジリアンテイストのジャズ・クロスオーバー・女性ジャズヴォーカルものでは王道と言えるサウンドだと思います。彼女の歌はソフトで爽やか、スキャットもカッコいいですし、ブラジリアンテイストの作風にピッタリですね。とはいえ、流石にベーシストだけあってベースの音量が少し大きいのも本作の特徴。その辺はプレイヤーとして譲れないんでしょう(笑)。彼女のベースはモチロンですが、ドラムも中々カッコよくグルーヴィー。個人的にはアルバム前半や後半の「Precious」あたりが気に入っています。HMVで全曲試聴可能。Leo Genovese(p)のツボを押さえた演奏も好印象です。全体的に良い曲が多く、今年の新譜ではよく聴いた一枚ですね。幅広い層でウケそうな感じですので、未聴の方はチェックしてみることをオススメします。次作がどういった方向性になるのかが気になりますね。なお夏に発売された日本盤にはボーナストラックが追加されてます。

2008.11.03

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.567)

Sam Dees。久々にソウル。未発表曲集とはいえ侮れない内容です。ブログ開始から3年目に突入。今後ともよろしくお願いします。【No.567】 ・Sam Dees:Second To None (1995)近年のソウルのリイシューをチェックしていると、過去表向きはライターで有名だったものの、実は歌も上手いというアーティストの編集盤が結構みられます。今回紹介するSam Deesもそういったアーティストの一人。とはいえ、この人は別格で、歌の上手さはソウルファンには有名。Sam Deesについては、本作と同様にUK Kentから発売されている「The Heritage Of A Black Man」【No.478】を紹介済みですので、詳細はソチラを参照下さい。日本でもUKでも人気の高いアーティストですが、残念ながらSam Dees名義のCDで現在入手可能なのは、先の作品と本作だけだと思います。コンピなら「Hotlanta Soul」など色々ありますけどね…。このCDは「The Heritage Of A Black Man」と同様に全曲未発表、しかも23曲収録という凄い内容。全てSam Deesのオリジナル(一部共作)。他のシンガー(Bill BrandonやRozetta Johnsonなど)に作った曲も含まれてますが、Sam Deesの歌も一流ですので聴き比べてみるのも楽しいですね。先の作品も含め、いったい何曲ストックあるの?と言いたくなります。ソウルという枠の中で語られる事が多い人ですが、この人の曲は、メロディーラインが素晴らしく、幅広い音楽ファンに受け入れられるポテンシャルを持っていると思います。サザンソウルからモダンソウル、メロウソウルなど、曲調やサウンドも多彩。未発表曲ということもあり、デモっぽい曲や、完成度という点で今一歩な曲もありますが、Sam Deesの才能を感じるには十分な作品だと思います。バックのサウンドも幸か不幸かシンプルなので、曲・歌の良さが目立ってますね。Towerで全曲試聴可能。先の2作以外の昔出ていたアルバムも既に廃盤ですし、困ったものです(数曲だけコンピに入れられるのも買う側としては複雑…)。とにかく、もっと広く知られて欲しいアーティストですね。そうすれば、またCDが出るかもしれないし。

2008.10.30

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.566)

Stephen Stillsの傑作ソロアルバム。「Love The One You're With」良いですね。懐かしい。【No.566】 ・Stephen Stills:Stephen Stills (1970)CSN&Y等での活躍で知られるStephen Stillsのソロ1作目というよりも、フリーソウルで話題になった名曲「Love The One You're With」を収録している作品といった方がピンとくる人が多いかもしれません。この曲はIsley BrothersやAretha Franklinがカバーしていることでも知られてますし、そちらも好きですが、やはりオリジナルが最高だと個人的には思います。こういうロックの名曲をソウルシンガーが歌うとチョット雰囲気が良くも悪くも変わってしまうので…。とはいえ、今の若い人達の中にはレアグルーヴやフリーソウルを経ていない人も多いと思いますので、この曲を知らない方も意外に多いかもしれませんね(勝手に決めつけ)。今回紹介するに際して、かなり久しぶりに聴いてみましたが、やはり名曲だな~と思いました。この曲だけでも買う価値がありますが、その他も良い曲が多くアルバムトータルとして聴いても傑作です。サウンド面ではStephen Stillsのオルガン・ギターが最高ですよね。Stephen Stillsは幅広い音楽性を持ったミュージシャンで、本作は随所にソウルやゴスペルの要素が取り入れられた作品になっていますので、ロックを日頃聴かない方もチェックしてみることをオススメします。ゲストでEric ClaptonやJimi Hendrixといった大物ミュージシャンが参加しており、その辺の演奏も聴き所ですね。HMVで全曲試聴可能。好きなアルバムです。しかし、このジャケは何だ…(笑)。

2008.10.26

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.565)

Joe Henderson。Blue Noteでの傑作アルバム。カッコいいです。【No.565】 ・Joe Henderson:Mode For Joe (1966)Joe Hendersonは多くの傑作アルバムを残しているSax奏者で、時代によって様々な作風の作品を残しています。今回紹介するのはBlue Note在籍時の作品。Blue Note時代ではコレ以外のアルバムの方が一般的に有名かもしれませんが、私が特によく聴いたCDという理由で本作をアップしておきます。Joe Henderson(ts)以外の参加メンバーをみると、Lee Morgan(tp)、Curtis Fuller(tb)、Cedar Walton(p)というJazz Messengersのメンバーに、Bobby Hutcherson(Vib)、Ron Carter(b)、Joe Chambers(ds)という豪華な編成。好きなミュージシャンが多く、このメンツで買った記憶があります。ワンホーンのアルバムより、こういった3管編成の作品が好きなのも理由ですね。全体的にはタイトルどおりモーダルな曲が多いのですが、難解な作風ではなく良い意味で聴きやすい作品だと思います。実力者揃い・かつメンバーも多いですが、決して発散することなく、まとまり・バランスが良いのも特長ですね。グルーヴィーでカッコいい曲が多いですし、楽器が多い分、音やソロも多彩で楽しめます。Joe HendersonだけでなくLee MorganのトランペットやBobby HutchersonのVibeも聴き所でしょう。全てオリジナル曲(Joe Henderson作が3曲、Cedar Walton作が2曲、Lee Morgan作が1曲)というのも新鮮ですし、各曲のポテンシャルも高いです。特に「A Shade Of Jade」「Mode For Joe」「Black」「Granted」が好きな曲。ラテンテイストの「Caribbean Fire Dance」もイイですね。Towerで全曲試聴可能。ジャケもカッコいいですし、内容含め当時のBlue Noteの充実ぶりが感じられる一枚だと思います。ジャズに興味のある方は是非チェックしてみて下さい。

2008.10.23

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.564)

Billy Cobham。ジャズロック。久しぶりに聴いてみました。【No.564】 ・Billy Cobham:Crosswinds (1974)Billy Cobhamについては、傑作アルバム「Shabazz」【No.21】をブログ初期に紹介済み。今まで何回か他のアーティストのアルバム紹介でも登場していると思いますが、John Mclaughlin(g)と結成したグループ:Mahavishnu Orchestraのドラマーと言えば分りやすいでしょうか。手数が多いドラマーで凄いテクニシャンですが、この人は作曲面の才能も素晴らしく、ドラマーとは思えないほどリーダー作は優れたものが多いです。そのあたりを感じ取れる作品の一つが本作あたりではないかと思いますね。レアグルーヴとしても注目されていた作品です。この頃のリーダー作は、どれも豪華メンバーが参加していることで有名。本作にもRandy Brecker、Michael Brecker、George Duke、John Abercrombieが参加。とはいえ、やはり彼等をまとめあげるBilly Cobhamが凄いです。実際、全曲彼のオリジナルですし、プロデュース・アレンジまでやってますからね。ドラムがカッコいいのは相変わらず。本作では冒頭の4曲で構成される組曲「Spanish Moss "A Sound Portrait"」が良い出来。ファンキーな「The Pleasant Pheasant」もグルーヴィーでカッコいいですし、穏やかで浮遊感のある「Heather」も好きですね。George Dukeがイイ仕事してます。HMVで全曲試聴可能。ジャケもカッコよく気に入っています。実はコレ、実家にLPで昔からあったんですよね。誰が買ったのか謎なんですが…。

2008.10.19

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.563)

George Benson。ジャズギターアルバム。楽しい一枚ですね。【No.563】 ・The George Benson Quartet:The George Benson Cookbook (1967)George Bensonは今までフュージョン期の作品を紹介しています【No.334, 538】。一般には、70年代中頃以降が注目されがちですが、ジャズギター作品も当然ありまして良い作品が残されています。初期のBensonはBrother Jack McDuff(org)のグループに在籍。その後リーダー作を残すようになります。本作はA&MやCTI、Warner Bros.でヒットを連発する以前のColumbia在籍時の2作目。人気のあるアルバムです。後に共演しレアグルーヴ名盤「Live At Club Mozambique」【No.41】を残すLonnie Smith(org)が参加しています。全体に明るい雰囲気で、初めての方でも聴きやすい作品だと思いますね。「The Cooker」や「Benny's Back」はアップテンポのグルーヴィーなナンバーでカッコいいですし、「Bossa Rocka」「All Of Me」など楽しい曲が多いです。HMVで全曲試聴可能。ジャズを弾いてもBensonの心地よさは健在。また得意の歌も「All Of Me」で披露しています。リンク先が廃盤になっていますが、輸入盤で入手可能。CD化に際して、ボーナストラックが4曲追加されており、そのうち「Let Them Talk」は未発表曲。コレもBensonのヴォーカル入りです。こういう曲を聴いていると、後のBensonの方向性も納得できますね。Bensonのジャズギターアルバム(フュージョンではない)は、まだ好きな作品がありますので、別の機会に紹介したいと思います。

2008.10.15

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.562)

Nova。イタリアのプログレッシヴロックグループ。ロックは久々ですね。レアグルーヴが好きな人にもオススメ。【No.562】 ・Nova:Blink (1975)Novaはプログレッシヴロックファンの間では有名なイタリアのグループで、OsannaやCervelloといったイタリアでも知名度のあるグループのメンバーで構成されています。一般には2ndや3rdが傑作とされていますが、メンバーがイタリア人のみで構成されているのは1stである本作のみ。荒削りながらもパワフルで勢いのある魅力的な作品だと思いますね。2nd「Vimana」ではキーボードが入り、メンバーもPercy Jones(b)やNarada Michael Walden(ds)といった有名どころが参加したりと、サウンド含めてかなり変化しています。プログレッシヴロックとして位置づけられるグループですが、1stのサウンドはハードロックとジャズロックを混ぜた非常にグルーヴィーなロック。グループはギターが二人とドラム、ベース、サックスの5人ですが、Mourice Pert(Sax)がゲストで参加。ハードなロックは全くダメという人もいるでしょうけど、カッコいい作品ですので、一聴をオススメします。歌も英語なので聴きやすいと思いますよ(個人的にはイタリア語でも全然OKなんですが)。曲も展開があってスリリングですし、特にうねるベースと打っているドラムがいいです。結構ファンキーなグルーヴなのも嬉しいポイント。私は元々ハードロックが大好きなので、この1stは結構お気に入りです。実に痛快なアルバムだと思いますね。HMVで全曲試聴可能。私が持っているのは昔リイシューされた輸入盤ですが音が良くありませんので、買うなら近年発売されている日本盤をオススメします。70年代の熱さが感じられる作品ですね。

2008.10.11

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.561)

Bobby Cole。これは大好きな作品です。しびれますね。【No.561】 ・Bobby Cole:A Point Of View (1964)Bobby Cole。この人は一般的には凄くマイナーなピアニスト・シンガーですが、クラブジャズが好きな人の間では比較的知られた存在です。私が本作を知ったのは今から7,8年前ぐらいで、確かクラブ系の雑誌だったと記憶しています。スモーキーで何となく只者ではないといった感じのジャケが印象に残っていて、P-Vineからリイシューされているのを知った際には即買いでした。本作はBobby Coleが自身のインディー・レーベルからリリースした唯一の作品(それ以前にもアルバムを一枚残していますが、そちらはCD化されておらず未聴)。全曲Bobby Coleのオリジナルで構成されてます。とにかくBobby Coleのブルージーかつソウルフルなヴォーカルが魅力的。ハスキーでイイ声してます。チープな表現ですが不良っぽくてダンディーな感じですね。ピアノもカッコいいですし、トリオ編成でグルーヴィーなジャズを聴かせてくれます。本作では特に「A Perfect Day」が有名でカッコいいのですが、冒頭の「Status Quo」もアップテンポのグルーヴィーなナンバーで最高です。また随所に入る女性ヴォーカルも良いアクセントになっていて、曲によってはスピリチュアルな雰囲気が漂っているのもイイ感じ。サンバやボッサテイストがあるのも嬉しいポイントですね。今聴いてもピッタリはまる内容で、オリジナルLPの12曲に関しては、どれも素晴らしい出来だと思います。CD化に際して須永辰緒氏が絶賛しているのも納得。HMVで全曲試聴可能。CDでは90年代に録音された未発表曲が6曲追加されていますが、オリジナルLP収録のM1からM12の方が断然良いので、試聴する際はソチラをどうぞ。こういうマイナーな作品は、いつか廃盤になると思われますので、気に入った方は今のうちに買っておきましょう。

2008.10.07

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.560)

Gerry Mulliganの代表作。ジャズ名盤。リラックスアイテムですね。イチオシです。【No.560】 ・Gerry Mulligan:Night Lights (1963)ジャズ名盤として知られ、人気の高いGerry Mulliganの代表作。持っている人が多いでしょうけど、好きなんで紹介しておきます。穏やかでリラックスできるジャズアルバムは多いのですが、本作は中でも屈指の出来だと思いますね。個人的には職人Jim Hall(g)の参加が嬉しいところ。この人のギターだけで、ワンランク上の作品になります。雰囲気は異なりますが、同じくJim Hallが参加しているPaul Desmondの名盤「Bossa Antigua」【No.322】が好きな人は買って損はないと断言できます。スタンダード「In The Wee Small Hours Of The Morning」とボッサ定番「Manha De Carnaval」、本作中でも有名なショパンの「Prelude In E Minor」を除き、Gerry Mulliganのオリジナルで構成されていますが、どれもホント素晴らしい出来。Gerry MulliganのBaritone(!) Saxが渋く、Jim Hallのギター、Art Farmerのトランペットと共に、なんとも言えない心地よい雰囲気を生み出しています。タイトルどおり夜聴くのが一番ピッタリはまるんですが、夕暮れ時なんかもいいですよ。HMVで全曲試聴可能。冒頭のタイトル曲「Night Lights」から名曲ですよね~。ボッサテイストの「Prelude…」も凄くいいですし、「Tell Me When」等お気に入りばかり。未聴の方はチェックしてみることをオススメします。40年以上も前の録音ですが、今後も愛され続けるであろう味わい深い作品です。CDでは「Night Lights」の65年録音バージョンが追加で収録されています。

2008.10.01

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.559)

Milt Jackson。傑作ライヴアルバム。オススメです。【No.559】 ・Milt Jackson:At The Museum Of Modern Art (1965)Milt Jacksonのアルバムは初めて紹介しますが、Vibe奏者としてジャズ界では大御所ですので詳細は省略。リーダー作だけでなく他の大物ジャズミュージシャンとの共演盤、MJQでの作品など良いアルバムは多いですね。今回紹介する作品はライヴアルバムで、U.F.O.がカバーした曲を収録している事でクラブジャズファンにも知られる一枚。Limelightというレーベルからリリースされていたものです。邦題は「近代美術館のミルト・ジャクソン」。まんまです…。Vibeは響きが心地よくて好きな楽器ですね。Milt Jackson以外のメンバーは、Ron Carter(b)、JMでの活躍でも知られるCedar Walton(p)、James Moody(fl)、Candy Finch(ds)。本作には9曲収録されていますが、そのうち本ライヴのメンバーによるオリジナルが7曲収録されているのも新鮮で嬉しいところ。Milt JacksonのVibeはモチロンですがJames Moodyのフルートや軽快なグルーヴが気に入っています。先のネタとなった曲は「Flying Soucer」。リムショットが印象的なカッコいい曲で、カバーされるのも納得の出来。他も良い曲が揃っており、かなり好きな一枚ですね。「The Quota」やボッサテイストの「Novamo」、アップテンポでグルーヴィーな「Namesake」や「Turquoise」等どの曲も凄くイイ感じです。HMVで全曲試聴可能。ジャケも結構気に入っています。シンプルなんですが、カッコいいですよね。リンク先及び写真は輸入盤ですが、日本盤が2006年に発売されており、価格もそう高くはないので、買うなら日本盤をオススメします。解説もついていますしプラケースですから。

2008.09.27

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.558)

Kenny Burrellを連続アップ。70年代の傑作アルバム。これも好きですね~。イチオシです。【No.558】 ・Kenny Burrell:'Round Midnight (1972)Kenny Burrellは「Midnight Blue」【No.439】と「A Night At The Vanguard」【No.557】を紹介済み。今までは60年代に発表された作品を紹介してきましたが、今回紹介するのは70年代のもので、これも傑作として知られています。アルバムの雰囲気はかなり異なりますが、先の2作に劣らず好きな作品ですね。本作の特徴はRichard Wyandsのエレピ!でしょう。素敵なサウンドです。この辺が70年代らしいですよね。このエレピと哀愁漂うギターの絡みが最高に心地よいです。メロディーの美しい曲ばかり選ばれていますし、それに呼応するようにBurrellのギターソロもメロディアスで印象的です。エレピが好きな人も多いでしょうし、クラブジャズを経た若い世代含め幅広い層に受け入れられる作品だと個人的には確信しています。60年代のKenny Burrellを非常に好む人の中には、馴染めないという方もいるかもしれませんが、本作を支持する音楽ファンは多いでしょうね。収録曲では特にタイトル曲「'Round Midnight」の演奏が有名。この曲のみピアノがJoe Sample、ドラマーがPaul Humphrey(過去何回か登場)というメンツとなっています。モチロン他も良い出来で、冒頭の「A Streetcar Named Desire」から続く「Make Someone Happy」など好きな曲ばかり。ラストの「Blues In The Night」のみBurrellのソロ演奏になっています。HMVで全曲試聴可能。こういう音楽は大音量で聴くことをオススメしますね。アルバムが放つゆらぎに包み込まれる感じがします。エレピとジャズギターが好きなら要チェックな一枚でしょう。

2008.09.24

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.557)

Kenny Burrell。トリオでの傑作ライヴ。お気に入りです。【No.557】 ・The Kenny Burrell Trio:A Night At The Vanguard (1960)ジャズギタリスト Kenny Burrellは代表作であるBlue Note時代の名盤「Midnight Blue」を紹介済みです【No.439】。70年代にも傑作を残していますが、一般にはBlue Note時代の評価が高く、先の作品以外では「On View At The Five Spot Cafe」あたりも傑作として有名。とはいえArgoからリリースされた本作も素晴らしい出来で、Kenny Burrellのアルバム中でも気に入っているものです。個人的には本作でのギタートリオという編成が好きですし、音もよく、Burrellのギターを堪能できる一枚だと思いますね。詳細に調べてはいないですが、この時期のトリオ作品は少ないと思います。ライヴ作品ということもあり「Midnight Blue」に比べて、臨場感が高く、ストレートで開放的な雰囲気なのも特徴ですね。アップテンポの曲からバラードまで構成にも緩急があるので、一気に聴き終えてしまいます。他のメンバーについては、ドラムが名手Roy Haynes【No.460】なのが嬉しいポイント。カッコいいです。Burrellのオリジナルはアルバムトップの「All Night Long」のみで、他はスタンダードやカバーになっています。オリジナルLPは全8曲ですが、CDによってはボーナストラックが2曲追加されているものがあり、気になる方は注意して下さい。まあ8曲でも十分傑作ですけどね。HMVで全曲試聴可能。「Will You Still Be Mine」「Trio」「Broadway」あたりがグルーヴィーで好きですね。聴きやすい作品ですので、ジャズギターが初めての方にもオススメできる一枚です。Kenny Burrellについては他のアルバムも紹介したいと思っています。

2008.09.21

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.556)

Cal TjaderとCarmen McRaeによるラテン風味のジャズヴォーカルアルバム。良いです。【No.556】 ・Cal Tjader-Carmen McRae:Heat Wave (1982)Vibe奏者Cal TjaderとCarmen McRaeという実力者二人が共演し、Concordレーベルからリリースされた作品。昔Cal Tjaderの作品を集めていた頃がありまして、その時に見つけたもの。Cal Tjaderのアルバムは過去「Last Bolero In Berkeley」【No.239】を紹介済みです。多くの作品を残しているCal Tjaderですが、本作はあまり紹介されていない気がしますね。ヴォーカルがCarmen McRaeだし外さないだろうと思って購入した記憶があります。ちなみに本作からは以前紹介したConcordレーベルのコンピ「Concord For Apres-midi Grand Cru」【No.545】にDjavanの「Upside Down」が収録されています(流石に良い曲をチョイスしてますね)。貫禄があって落ち着いて聴いていられるCarmen McRaeの素敵なヴォーカルとCal Tjaderの浮遊感のあるVibeが非常に心地よく、リラックスしたい時にピッタリなアルバムです。全体的にはラテン風味のジャズアルバムですが、派手さはなく、しっとりと穏やかな仕上がり。爽やかな雰囲気も気に入っています。曲も、ラテン、ブラジル、ジャズでお馴染みの曲からStevie Wonderのカバーまで幅広い選曲で楽しいですよ。ブラジルでは先のDjavanやIvan Linsの「The Visit」がとりあげられており、Stevieの曲は「All In Love Is Fair」と「Don't You Worry 'bout A Thing」。お馴染みなカバーでは「Besame Mucho」や「Evil Ways」、「Speak Low」あたり。Poncho Sanchezがパーカッションで参加しています。輸入盤でショップによっては入手可能のようです。90年に発売された古いCDなので廃盤かもしれません。Carmen McRaeの作品は、また機会があれば紹介したいと思っています。

2008.09.15

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.555)

Anita O'Day。ジャズヴォーカルの名盤。いいですよね~。【No.555】 ・Anita O'Day:Anita Sings The Most (1957)白人女性ジャズヴォーカリストとして有名なAnita O'Dayの代表作の一つ。Anita O'Dayはハスキーな声質やスキャットが非常に魅力的でカッコいいですよね。前作の「This Is Anita」も有名ですが、個人的には本作の方が好きです。Anitaとバックで参加しているOscar Peterson Trioによって生み出されるスウィング感が素晴らしく、ジャズヴォーカルの名盤として知られています。聴き慣れたスタンダードが殆どですが、選曲も好みですね。HMV等で全曲試聴可能。古い作品ですが、時代を越えて楽しめる内容だと思います。特にアップテンポで演奏される「'S Wonderful-They Can't Take That Away From Me」「Them There Eyes」や、「Tenderly」「Old Devil Moon」「Love Me Or Leave Me」「Taking A Chance On Love」「I've Got The World On A String」が気に入っています。ちなみに「Tenderly」はスタンダードの中でも凄く好きな曲の一つですね。ジャズに興味のある方は、おさえておいて損のないアルバムだと思います。オススメですよ。

2008.09.07

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.554)

Dieter Reith。欧州ピアノトリオの傑作。【No.554】 ・Dieter Reith:A Happy Afternoon (1966)ドイツのSABA(後のMPSレーベル)からリリースされたDieter Reithの代表作。この作品は、ジャズピアノファンだけでなく、クラブジャズでも知られる一枚ですね。内容だけでなく、この印象的な時計のジャケが有名で、本作は「時計のライス」と呼ばれてます。クラブジャズで注目されたのは「Wives And Lovers」で、これは何かのコンピ(忘れた…)に収録されていたと思います。アルバムにはお馴染みのスタンダードに加え、Reithのオリジナルが3曲収録されてます。ドイツらしく(?)サウンドは硬質な感じですが、スウィング感溢れる曲が多く、痛快な一枚に仕上がっています。よく聴いた作品ですね。Dieter Reithのピアノは良い意味でオーソドックスでバランスがよく、耳に心地よいですが、スタンダードのアレンジなどは他のピアニストとは一味違う新鮮さもあります。MPSの諸作品でお馴染みの職人ドラマーCharly Antoliniの参加もポイントで、トリオ作品のドラムとは思えないパワフルでグルーヴィーな演奏がカッコいいです。このドラムとPeter Witteのベースによるリズムセクションが本作の個性になっている気がします。HMVで全曲試聴可能。「Wives And Lovers」は確かにカッコいいですが、グルーヴィーな「A Happy Afternoon」や他のスタンダードも良い出来だと思います。近年、ユニバーサル・ジャズ・ヨーロピアン・コレクションより安く再販されていますので、ピアノトリオが好きな方はチェックしてもいいかもしれません。同シリーズでは、SABAの人気作であるElsie Bianchi「The Sweetest Sound」【No.38】も再販されています。

2008.08.31

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.553)

Louis Van Dijk(ルイス・ヴァン・ダイク)の傑作ピアノトリオアルバム。素敵な一枚です。イチオシ。【No.553】 ・Louis Van Dijk Trio:The Summer Knows (2007)オランダを代表するジャズ・ヴォーカリストであるAnn Burtonの傑作「Blue Burton」「Ballads & Burton」の歌伴で知られる人気ピアニスト。ジャズが好きな人は、ご存知な方が殆どかと思います。私はAnn Burtonの作品で、この人を知りました。長いキャリアを持つ人ですが、近年では2005年にリリースされたピアノトリオアルバム「Ballads In Blue」の内容が素晴らしく話題になっていたと思います。本作はそれに続く2枚目で、邦題は「おもいでの夏」。期待を裏切らない出来で、演奏・選曲共に絶妙。これも傑作だと思いますね。全体に楽しく爽やかな雰囲気ですが、決して軽すぎない点が流石。ピアノに関しては、まさに職人芸といったところ。余分な音はありません。よく歌っていますし、音も優しく美しいです。選曲が素晴らしく、Ann Burtonの作品で演奏していた曲から、M. Leglandのカバー(4曲)、ジャズスタンダード、有名なF. Laiの「男と女」やL. Bonfaの「黒いオルフェ」など実に幅広いのが嬉しいですね。オリジナルも「Yokohama Waltz」を収録。メロディアスで親しみやすい曲が多いので、そういった作品が好きな方は買いではないかと思います。HMVで全曲試聴可能。タイトル曲「The Summer Knows」など凄く好きな曲が多く、最近の愛聴盤になっています。リラックスしたい時によく聴いてますね。日本盤で少し値段は高いですが、その価値はあると思いますよ。ジャズが初めてな方にもオススメできる作品。先の「Ballads In Blue」も良いので、是非聴いてみて下さい(こちらはジャケがイマイチですが…)。

2008.08.23

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.552)

Tina Brooks。Blue Noteでのファーストセッション。ゴキゲンなジャズです。【No.552】 ・Tina Brooks:Minor Move (1958)Tina Brooksについては、リーダー作で名盤とされる「True Blue」【No.404】や、参加作品としてFreddie Hubbardの名盤「Open Sesame」【No.529】を紹介しています。才能のあるアーティストでジャズファンの間でも極めて評価の高い人ですが、短い人生だったのに加え、録音時はお蔵入り・後になって発表という作品が多く、その辺が一般的な知名度にも影響しているように思います。「Back To The Tracks」も良いのですが、今回はBlue Noteでのファーストセッションをセレクト。これも58年に録音されながら、80年に日本で初めて発表された作品です。「True Blue」の次に買ったTina Brooksの作品で聴いた回数も多いですね。スタンダードからオリジナルまで実に痛快で味わい深いハードバップ。5曲中2曲がTina Brooksのオリジナル。特にTina Brooksのオリジナル「Minor Move」やスタンダード「Everything Happens To Me」が素晴らしい出来。「Minor Move」はTina Brooksのオリジナル中でも好きな1曲です。グルーヴィーな「The Way You Look Tonight」も好み。先の名曲「Everything Happens To Me」は以前紹介したジャズピアニストDuke Jordanの「Flight To Denmark」【No.138】に収録された演奏が個人的には印象に残っていますが、サックスによる本作の演奏も魅力的で気に入っています。バックのメンバーは、Lee Morgan(tp)、Sonny Clark(p)、Art Blakey(ds)、Doug Watkins(b)とBlue Noteらしいメンツ。Lee MorganやSonny Clarkも良い演奏を聴かせてくれますし、伸びやかなTina Brooksのテナーが全体に心地良いですね。HMVで全曲試聴可能。聴きやすく楽しい作品ですので、この時代のハードバップが好きな人にはオススメですね。月並みな表現ですが、なぜお蔵入りだったのか理解できない作品です。

2008.08.19

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.551)

Antonio Carlos Jobim。後期の名盤。かなり久々のアップになってしまいました…。【No.551】 ・Antonio Carlos Jobim:Terra Brasilis (1980)Antonio Carlos Jobimは最近CTIでの「Stone Flower」【No.549】を紹介しましたが、今回はClaus Ogermanと組んだ後期作品を紹介。Claus Ogermanとの作品は、前にも書いた「Wave」(1967)など名盤・傑作が色々ありますが、中でも本作は凄く好きな作品ですし、名盤として知られています。Ogermanらしいストリングスアレンジが相変わらず美しく冴えていますが、本作では全体にJobimの歌が入っているのも嬉しいポイント。ポルトガル語より若干英語が多いです。まあ個人的には気になりません。Jobimの名曲がこれでもかとばかりに揃っており、アレンジ含めて密度の濃さは相当なものですが、全体としては聴きやすいアルバムに仕上がっています。全20曲(!)素晴らしい内容で、まさに名盤といったところ。不滅のメロディーの数々に圧倒されます。参加メンバーは、Oscar Castro-Neves(g)、Bob Cranshaw(b)、Grady Tate(ds)など。「Voce Vai Ver」では当時Jobimの妻であったアナとのデュエットが聴けます。HMVで全曲試聴可能。文句なしの一枚で、ブラジル音楽に興味のある方はチェックして損はありません。Jobimが好きな人はマストでしょうね。輸入盤で入手可能ですが、こういう定番は日本盤で入手できるようにして欲しいです。

2008.08.14

-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.550)

ノーザン(モダン)ソウルのコンピ紹介。第34弾。シカゴソウルコンピ。Clarence Johnsonプロデュース作品集。【No.550】 ・V.A.:South Side Soul Survey (2007)Bill Brandon【No.467】、Tony Borders【No.391】(←これは必聴)といった傑作編集盤に続きUK Soulscapeの第3弾として発売されたシカゴソウルコンピ。以前に紹介したRozetta Johnson【No.476】も同レーベルで、そちらは4作目になります。Soulscapeはソウルファンに評価の高いGrapevineレーベルが設立したレーベルで、本作や先の作品以外にも何作かリリースしています(気になる方はチェックしてみて下さい。カタログNo.はSSCD70XX)。この作品のフルタイトルは「Clarence Johnson Presents Chicago's South Side Soul Survey」で、シカゴのプロデューサーClarence Johnsonが手掛けた作品集。68年から79年の音源でシングル盤を集めたもの。22曲収録で未発表を3曲収録。プロデューサーに着目してコンパイルするというのはソウルでは珍しくないですが、複数のレーベルをまたぐ場合が多いため、調査や権利上の問題など大変な気がします。本作の場合は、よくコレだけ集めたなと驚かされますね。流石といった感じ。収録されているのは、The Lovelites、Deniece Chandler、Morris Jefferson、Heaven And Earth、Jesse James、James Bloom、Bobby Jamesなど。The Lovelites、Heaven And EarthあたりはCDも出ていますね。シカゴなんで、大半がノーザン・モダンソウル系。キャッチーで軽快な曲が多いですし、切ないナンバーも良いメロディーを持っています。適度にラフで、洗練され過ぎないサウンドもいいですね。温かい雰囲気が良いです。既に他のCDで聴いたことのある曲もありましたが、気に入っているコンピ。Amazonで試聴可能です。特にJesse James「It's The Last Time Around For Me」は大好きな曲ですね。他にもThe Lovelitesの2曲など、お気に入り多数。印象に残る曲が多く、ポテンシャルは高いと思います。Clarence Johnsonは一般の洋楽ファンには知られていないかもしれませんが、こういう人が70年代ソウルの厚い層を支えていたんでしょうね。そんな事を本コンピを聴いていて感じました。Grapevineのシカゴソウルコンピとしては、有名なプロデューサーCarl DavisのDakarレーベルをコンパイルした「Chicago Soul Survey」【No.116】も紹介済み。こちらも良い出来ですのでチェックしてみることをオススメします。

2008.08.04

全589件 (589件中 1-50件目)

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- The moment Prog Rock went too far

- (2025-11-17 01:31:07)

-

-

-

- ライブ・コンサート

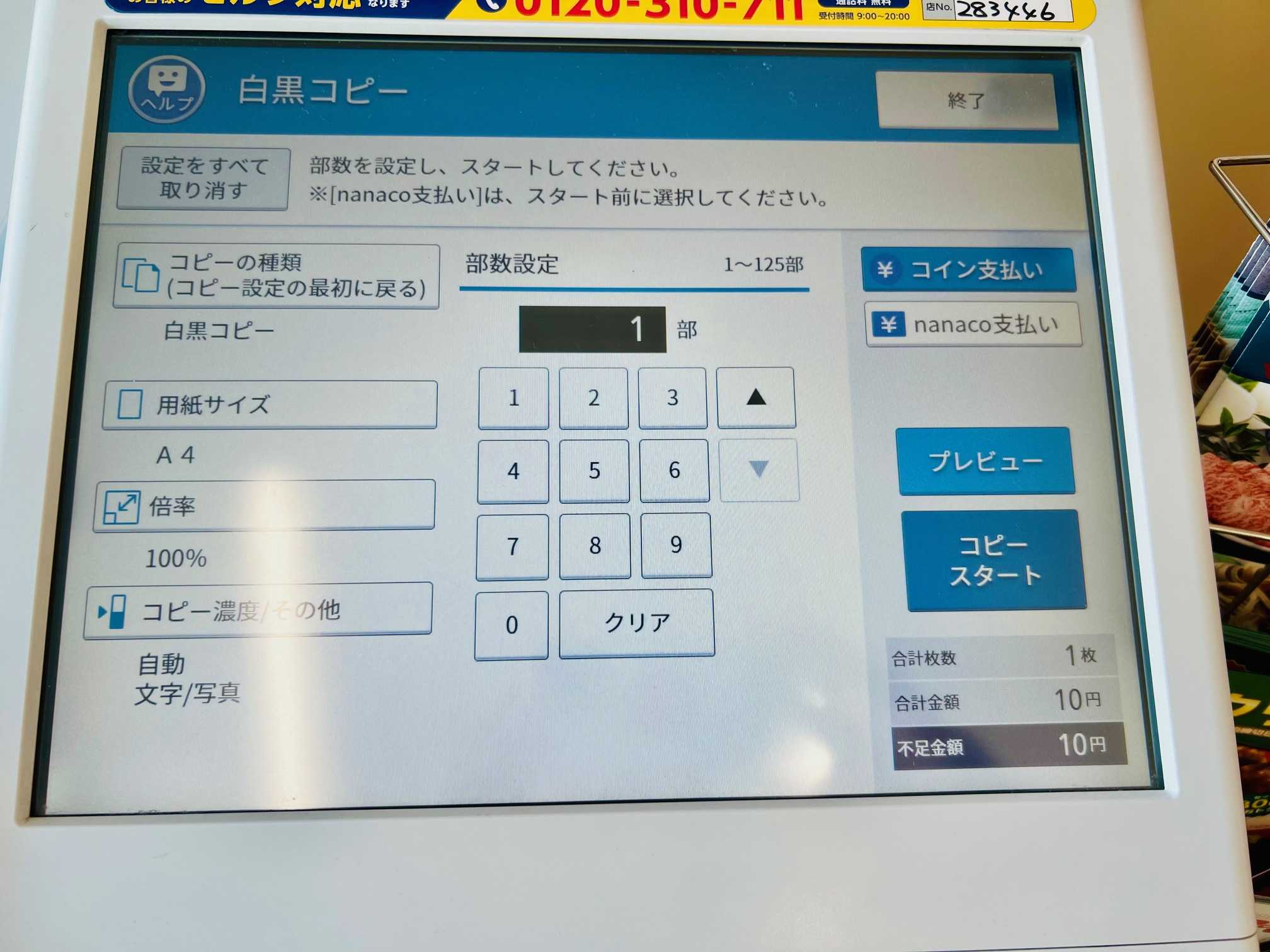

- 声楽発表会の歌詞の拡大コピー、ミニ…

- (2025-11-18 17:25:39)

-

-

-

- 吹奏楽

- 演奏会に行ってきた。

- (2025-11-19 16:33:12)

-