2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年01月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

私の誕生日

「お母さん、冷蔵庫、空いてる?」「あら、ケーキ? 覚えていてくれたの」「うん」息子の夕食の後、「ケーキ、食べようか。Jちゃん、まだ?」「今日は、ダンスだって。遅くなるっていってたわ」「じゃあ、さき食べよう」お皿、フォーク、ナイフを用意し、すでに夕食を終え、部屋でテレビを見ていた夫に声をかけました。「Aくんがケーキ買ってきてくれたのよ。食べる?今日、私の誕生日、覚えていた?」「エッ、知らなかったよ。食べるよ、ケーキ。Aくん、おかえり。寒かったろ」知っているくせにそ知らぬ顔の夫です。「このろうそく、年齢をいったの?」「いや、長いの○本、短いの○本くださいって言った。『はい』、だってさ」こらこらそこの方、ろうそくを数えようとしてはいけません。目が悪くなりますよ。今年初のバースディケーキ。小さいけど息子の愛がこもっていて美味しかった。「わたし、大雪の日に生まれたのよ。マッカーサー元帥とか、所ジョージも1月26日だって」「そうか。♪ねーんまーつじゃーんぼーも、当たらなかったなあー♪」夫は歌いながらお湯割り焼酎のグラスを持って部屋に行ってしまいました。娘は、友人を連れて夜中に帰宅。今朝二人でケーキを食べてくれました。こんなもんかな、マイバースディ。

2006年01月27日

コメント(14)

-

『紅梅の…』~1月19日初釜報告

『紅梅の花々影も重ねずに』待合には、中村汀女さん自筆の扇面。お湯をいただいて腰掛待合で待つことしばし。蹲に水を張る音がして、まもなく枝折戸が開き迎え付けとなりました。蹲には湯桶が用意され、冷たい風の吹く露地も心温かく、にじり口まで進んでいきました。本席の掛物は、『松樹千年翠(しょうじゅせんねんのみどり)』。結び柳に紅白の椿が添えられ、初釜の装いとなっています。点前座は、長板に紫交趾の皆具、面唐松の炉縁に古鏡蓋の甑(こしき)口釜、七宝と青海波の彫り模様でめでたさがまします。茶道口が開いて、亭主と正客から挨拶が始まります。お招きとお相伴のお礼、この日を心待ちにしていた言葉が続きます。正客からの、待合掛物のおたずねに、「紅梅の花一つ一つが、重なりもせずに美しい顔を見せてくれている、今日のお客様にぴったりと思いまして…」と言われて、客一同大笑い。女性ばかりですが、とても美しい花とはいえない?さっそく初炭。初掃きが始まり炉辺によると、元火は程よく赤くなっていて、撒いてあった湿し灰も峰まで白く亭主の心入れを感じます。元火を直し、湿し灰を撒き、炭を入れるとぱちぱちと火がうつっていきます。香を入れ、香合拝見。香合は「犬張子」。12年ぶりのお目見えですが、以前より色が落ち着き、まん丸目と愛嬌のある顔は相変わらず。「可愛い」「かわいい」と言葉が続きます。懐石に移り、膳が運ばれて四つ椀をあけると、白味噌の甘い香り。葛豆腐にからしが添えてあり、青菜が春らしい。一文字のご飯も結構でした。続いて一献。松の古木をかたどった向付鉢の鯛の昆布じめ、岩海苔とわさびが風味を添えます。煮物椀は、海老と牛蒡で花びら真薯、結び三つ葉や青菜・松葉柚子、香りと景色を楽しみました。飯器・汁替え、焼き物(鰆の味噌粕漬)・進肴(炊き合せ、和え物、和風サラダ)、続いて二献、石杯・預け徳利と、女性ばかりでもご馳走が続きます。飯器を運び出し、ご相伴の挨拶。今日は初釜なのでお持ちだしでしばし歓談。早めに下がった後、小吸物椀が出て八寸となります。客は八名。東半東が4名ずつ担当し、千鳥の盃も練習しました。八寸は黒豆松葉とからすみ。さらに烏賊の雲丹あえと徳利まで。湯斗と香の物で四つ椀を清め、ゆっくりといただいた懐石もようやく終了。あらかじめ、お料理の量を少なめにとお願いしてあって、お酒も十分にいただいて、ちょうど良い加減でした。縁高のお菓子は、『錦梅』、平たい梅の練りきりで、餡が三色でした。中立のあと、後入り。点前座には濃茶入れが置かれ、重ね茶碗(嶋台)を持って亭主が入室。粛々と濃茶が練られ、総礼で正客から3名がいただきます。次碗は4客から6名。後座は半東なしで濃茶をいただきました。嶋台については、鶴亀の話や、竹風庵さんのブログで教えていただいた如心斎と不白の由緒をお話し、とても喜ばれました。茶入れは丹波、仕覆は紅牙撥鏤尺紋錦(こうげばちるしゃくもんにしき)。客の中に昨秋の正倉院御物の展示を見た方がいらして、懐かしい名前とおっしゃっていました。茶杓は、久保良斎が削った、大亀老師銘『佳き日』。煮えが落ちたところに後炭を入れ、座布団・煙草盆・干菓子器の運び出し。亭主が点前座につくころ、ちょうど松風の音が始まって、和やかに薄茶をいたたきました。お年賀のお返しは干支扇子と懐紙。毎年同じですが、いただくたびに気持ちが新たになりうれしいものです。おしまいの挨拶で『お疲れが出ませんように。お見送りご無用に』『道中お気をつけて』が交わされると、今日もこれで終わりかと充実した安堵感を得られます。にじり口の戸を閉め、去りがたく思っているところに、再びにじり口が開いて、亭主と深々と挨拶を交わし、一座が終わる。日はすでにかたぶき、二時(ふたとき・4時間)すぎたことを感じました。 今回は、社中の初釜を茶事で行うことにしたところ、友人その他が私も入れてと希望があり、10名になりました。東半東を社中が勤め、私は詰の隣に入り、ゆっくりと茶事を体験することができました。懐石は庵主にお任せで、いつもながらの季節感にあふれた心のこもった料理の数々を堪能しました。 お客様にも喜んでいただけたし、社中の勉強にもなった初釜の茶事、1月も下旬に入ろうという時期でしたが、早春の梅の話題、藪椿の話、高松塚出土の古鏡・古鏡蓋・甑口釜の話、法隆寺展の話、嶋台の話題、大亀老師のこと、薄茶器に描かれた緑毛亀の話、薄茶茶碗の由緒など、それぞれに話がはずみ興味の尽きない一日でした。

2006年01月23日

コメント(8)

-

1月5日初稽古

京都からW先生を迎えての稽古もこれでちょうど一年経ちました。お若い先生は、しなやかなさらりとしたご指導でありながら、古くからのお家元をご存知で、点前や道具の説明に、歴史故事や京都でのならいなど、私の知らない話が多く、月一回の稽古はとても楽しみです。年始めの稽古、真台子に紫交趾の皆具を据え、先生の炭台での初炭手前、重ね茶碗での濃茶をいただきました。私たちも稽古始めだったのですが、先生もお茶の点て初めとか。初めてまじかに拝見したお練は力強く、素早く、一碗の最後になっても、とろりとクリーミィな濃茶は冷めず香りを失わず分離せず、これまでにいただいたことのない濃茶でした。即座に、『今年の私の目標はこの濃茶、もひとつ進化したい』と思いました。続いてお薄、二人の東半東で、先生から順にお茶が行き渡ったところで、『どれ、あと点てましょか?』 『お茶点てるのと、お酒をつぐのは何の苦労もありません。ちぃーっとも疲れません』語尾が少し上がる京都の柔らかいことば。思わず甘えてしまう関東の田舎ものたちです。『わあ、美味しい』という二人の声に、『じゃあ、回しのみで他の方もどうぞ』ともう一服たっぷりと点ててくださり、おもあいでいただきました。湯加減、お茶の量、茶筅の振り具合、見ていてもできるようになるわけないけれど、点前の緩急が流れるように美しい。お茶の家に育ち、お茶に生きている方だなあと感じました。昼食は、お祝いですからと、庵主が大徳寺重を用意してくださり、先生と一緒にいただきました。九州の美肌によいにごり酒、東北の辛口、どちらも鯛の昆布じめによく合います。お重の中にはおせちも見えて、お正月らしい盛り合わせ。煮物碗を開けると、柚子の香りと結び三つ葉を乗せた花びら真薯が優しい色で迎えてくれました。それで、今日の主菓子はきんとん『若松』だったのですね。鰻と錦糸卵をたっぷりのせた蒸し寿司もいただいて、私たちはすっかりご機嫌になり、午後のお稽古、なくてもいいわねなどとささやいていたら、『ではご馳走様でした。で、午後は後炭ですね』・・・『はい、お願いいたします』。先生はたっぷり召し上がったはずなのに、お稽古はきっちりとしてくださいます。後炭は、私が勉強させていただき、その後全員で『員茶(かずちゃ)の式』。薄茶を飲み、点てるばかりの七事式ですが、十種香札や大折据えを使い、『お札お除けを』ということばが面白い稽古です。十種香札は高価な道具で、安いのは何の花(梅、竹、松、柳、藤、桜、菊、楓、水仙、撫子など)が描いてあるのか分からない。お家元の稽古場ではお年を召した方が多いので、札ををめくるたびにひと騒動だとか。○交誌などに記事となっている遠忌の七事式では青貝の螺鈿の由緒ある素晴らしい香札を使われるとのこと。午後の稽古は(いつもとかわらず)ちょっとくだけて、多分、先生も許してくださり、楽しいお話が伺えたひとときでした。ちなみに、初釜であまねく知られている嶋台は、表千家の如心斎?が好まれた表千家のお道具、本歌はお皿のように浅いものだったそうです。というのは、もうないらしい。裏千家では金銀でも重ね茶碗と呼ぶ、と鵬雲斎大宗匠はおっしゃっていらしたと聞きましたが、みなさまのお流派ではいかがですか?

2006年01月06日

コメント(25)

-

お正月の生花

あけましておめでとうございます。住んでいるマンションには、○月流の大家がいらっしゃるそうで、子供会のクリスマスツリーが片付くと、新年を寿ぐ生花を活けてくださいます。 花材はいつもすてきなものばかり、今回は白い棕櫚が大きな羽根を広げているようです。中央の松には苔がついていて、しっかりと歴史を支えている感じ。金銀の水引は近頃よく見かけますが、惜しげもなくまわりにあしらわれ、寿ぎの気持ちがあふれています。この大きな花が左にあって、右には渋く斑入り万年青がいけてあります。大小二つのお花を活ける意味が多分あると思うのですが、華道は門外漢で、わかりません。鬼柚子(おにゆず)と、犬張子の置物も飾ってあります。室礼に関係あるのでしょうか。どなたか教えてくださいな。皆様、本年もよろしくご指導のほどお願いいたします。

2006年01月01日

コメント(12)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- ☆手作り大好きさん☆

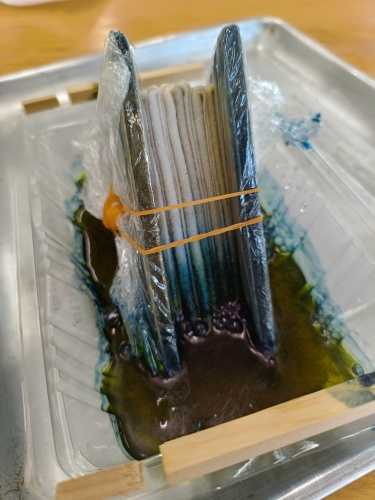

- 藍染

- (2025-11-23 22:41:03)

-

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 料理のセンスのない専業主婦が作った…

- (2025-11-24 04:53:47)

-

-

-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

- ガチレポ 汚画像あり!☆18年間一度も…

- (2025-11-24 07:36:52)

-