2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年11月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

サラマンダ~プロテウス~余話

半年前の旅行。 スロベニアのポストイナ鍾乳洞で出会ったサラマンダはとても印象深く、いまでも土産のぬいぐるみを眺めながら、「生体保護のために、半年毎に、展示しているサラマンダを交換している、と書いてあったけど、あのときのサラマンダは洞窟に返されたのかな」、などと思うことがあります。先日、NHKBSで『びっくり地底大冒険~不思議の国・スロベニア~』と題して、鍾乳洞の成り立ちや棲息する生物の紹介がありました。もちろんサラマンダ=プロテウスも!!サラマンダ、は、スロベニア語、かも知れませんが、英語では、プロテウス、というらしく、旅行中にもらったパンフレットの英語版にも確かに、“Proteus”と書いてありました。スロベニア・クロアチアあたりの石灰岩のカルスト台地は、3億2千万年前、旧大陸が移動して今の地形になるときに、珊瑚や貝や深海生物の死骸が堆積した厚さ2000から3000メートルの海底が隆起してできたもの。 雨水に侵食されやすく、浸み込んだ雨が地下河川を作り、その水が現在のような、たくさんのの鍾乳洞を形成したそうです。 それはいまから1億年前のこと。ポストイナ鍾乳洞は、10万年ほどの歴史があると聞きました。 鍾乳石は、10年で1ミリ、100年で1センチ、100年で10センチ、1000年で1メートル、一万年で10メートル・・・。見学できた鍾乳洞の、あの高さ、あの広さは、確かに10万年以上かかっているでしょう。プロテウスは、ヴェリコ・オケンツェ洞窟というところで撮影されていました。水中をひらひらと泳ぐ、優雅なその姿。 私が見た、サラマンダ博物館の展示水槽の中の姿とは違って、自由に、思うがままに生きているよう。 うれしくなりました。プロテウスは、両生類、イモリの仲間。 独自に進化したエビなど、餌となる生物の少ない環境で、餌のないまま6年も生き続けた記録があるとか。 寿命はなんと100年。 10数年に一回、一度に50~60個の卵を石に産みつけるが、無事孵化し成長するのは数匹とのこと。 現在、20箇所で観察できるが、その生息数は全部で1000匹ほど、とのこと。 孵化直後は眼があり身体には黒い斑点がありますが、数ヶ月で白く変化。 900万年生きてきた間に、不必要な機能を退化させ、エネルギーの節約から、流線型の頭部・短い脚を持つ、“退行進化”をしたとのこと。 頭部は映像で見るとまるで新幹線。 前脚は三つ指、後足は二つ指です。 ぬいぐるみの脚もよく見たら分かれていた!!ポストイナの鍾乳洞の地下のピヴカ川が、他の鍾乳洞や地下河川とつながり、カルスト台地の下、地下深い水辺に、プロテウスが息づいていることを思うと、心が温かくなります。 大きな環境の変化がないことを祈りつつ、静かに平和に繁栄して欲しいと思っています。

2011年11月29日

コメント(2)

-

川端近左さんの薄茶席

大阪在住の、六代川端近左さんの作品展示会があって、最終日にはご本人が亭主を勤めての薄茶席がありました。掛物は、『一以貫之』、いつをもってこれをつらぬく、大徳寺430世大徹和尚筆。花入れは、実際に漆掻きに使われた桶に、多少手を入れて漆も塗り、花入れにしたと説明がありました。 木の皮をまいて底板を入れて作られたもの。 蔦の紅葉にアケビのつる、白花がそえてありました。香合は、小さな染付けの漆桶、古いもののようです。金地桐の絵の風炉先は組み立て式で、長板ほどの箱に収めることができるそう。釜は、角谷一圭の兎釜、兎のかん付と釜の丸さが印象的、釜肌も一圭ならではのおだやかさ。炉縁は掻き合せに波の絵。 うさぎ年にちなんで、『波うさぎ』の趣向とのことでした。棚は、溜め塗り四方棚、水指は真葛の染付けで蜜柑型。そして、正客に出されたのは、なんと了入の黒茶碗。 次客には、紀州葵窯永楽作の金彩福寿茶碗。 高台横には、なんと、『河濱支流』の印が・・・。 見込みには、『福南風如寿東海似』、ふくは南風のごとし・じゅは東海ににる。三客からにも黄伊羅保など素敵な茶碗の数々。さらに二服目のお茶が真葛の数茶碗ではこばれました。法隆寺御物の華文をかたどった螺鈿入り漆の食籠、溜め塗りの干菓子器。 お菓子は大阪から。建水は浄益、蓋置は永楽の緑色のつくね。大きな青貝で紅葉をちりばめた大棗、茶杓は、銘『初時雨』。圧巻は、料紙の上の硯箱。 15年間、様子を見ながら乾燥させた直径15センチほどの蔦の輪切りを、黒漆に銀の縁取りで硯箱とし、中にはうさぎのついた丸い硯、平目の金蒔絵を施した二本の短めの筆、金彩の墨、そして多分水滴(残念なことに水滴が思い出せない・・・)この硯箱と、前出の花入れがご当代の作品、他の漆の道具と茶杓は先代および歴代の作品。そして今日のお道具のすべてに、歴代表千家お家元の箱書・花押がありました!!

2011年11月25日

コメント(5)

-

その後のことども

しばらくご無沙汰してしまいました。 実は、数日前更新をしていたのですが、カーソルの位置が悪かったのか、あっという間に消えてしまいました。 がっかり。 で、今日、また書きます。 元通りには書けないけど。11月2日 炉開きふくべの炭斗で私が初炭を入れました。 懐石は、社中の方々の手作りの品々を折敷に盛り合わせ、椀物は不室屋の季節のお汁で。八寸燗鍋は略式ですませ、亥の子餅をいただいて後座へ。 濃茶、薄茶はすでに炉点前のお稽古。 時間の許す限り、お茶を点てていただきました。蓼科旅行その後の数日は、友人の山荘・蓼科で過ごしました。初日は高千穂高原・白樺群生地・自然園・白駒池の散策。 二日目は松本城見学と民芸運動の余韻を感じつつ店めぐり。 三日目は雨で終日パッチワーク。 次の日、諏訪大社下社秋宮へ。かねてより懸案の、宝物殿横の梶の木をしっかり見てきました。 梶の木に雌雄があること、初めて知りました!!11月9日 灰型教室午前中は各自灰型を2・3種造り、先生に直していただきつつ、いろいろなお話を・・・。炉にて炭付花月のあと、濃茶付花月で各服点て・・・だったかしら。旅行疲れの残る、翌日の、お茶の稽古は厳しいです。11月11日来る二月には、またもや大炉でお茶席を持つことになったので、開けていただいた大炉で、勉強しました。 五徳、雪輪瓦の位置、炉灰の掻き上げ具合など、一年経つと新鮮です。初炭の後、まずは薄茶点前を繰り返しやってみました。経験者でも、改めての課題が山積。 二月まで三ヶ月間の稽古の成果に期待しましょう。11月12日 家族写真結婚以来、5年ごとに家族写真を撮っています。ふたごちゃんが生まれて、今年は12人で記念撮影。今までは大人にも視線や顔の向きに注文がきましたが、今回は小さい子どもの注意を引くのに精一杯なのか、五人がかりの写真屋さん、ぬいぐるみと鳴り物担当で大変です。みんなちゃんと前を向いて写っているかな?11月16日 川端近左さんの展示会しっかりと塗られた茶道具の数々。 様々な棗が並びます。う~む、すてきだけど、やはりお値段が・・・。銘々皿をいただくことにしました。大炉の茶会で使えるかなあ。函南在住の画家杉山光子さん知人の高校時代の同級生とのことで、素敵な画家の方のおうちを訪ねました。11月いっぱいは、沼津市の、沼津御用邸記念公園で展示があります。12月中頃から1月いっぱいは、新作を含め、静岡市の静信ギャラリーで。ご主人は木工の製作をなさる方とかで、アトリエは木の香りに包まれていました。描かれた絵は、それは沢山。 壁にも床にも額があります。湧き出る思いを作品にしている、そんな自由さを感じました。白黒になるペン画は絶品です。明日は、ちょっとした集まりに関根彰良さんたちが演奏するので、聴きに行きます。

2011年11月18日

コメント(4)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 運気をアップするには?

- 朗報です!「歳末ラッキーパック」も…

- (2025-11-23 11:58:57)

-

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 料理のセンスのない専業主婦が作った…

- (2025-11-24 04:53:47)

-

-

-

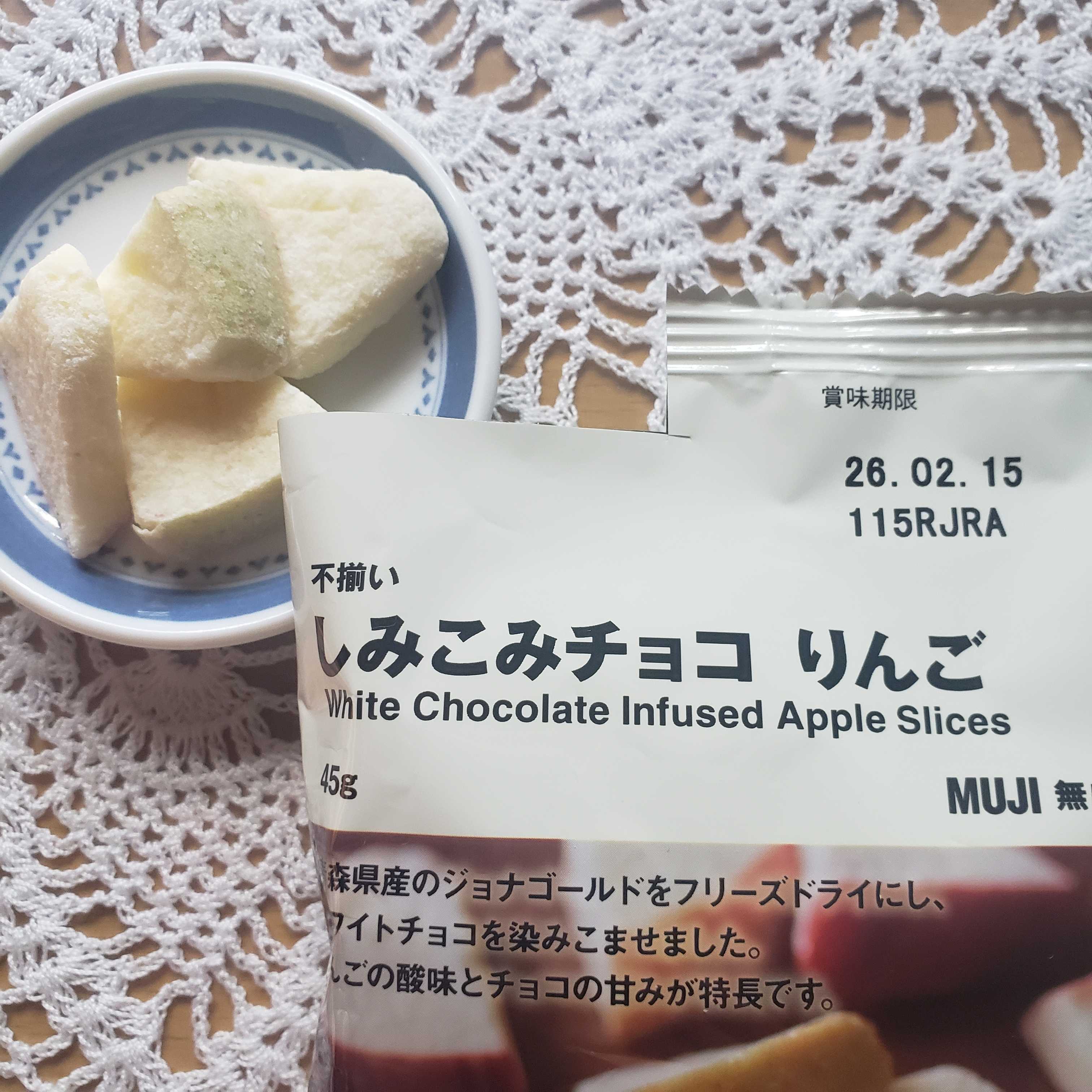

- 大好き無印良品

- 無印良品 不揃いしみこみチョコ り…

- (2025-11-23 10:00:08)

-