2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年10月の記事

全57件 (57件中 1-50件目)

-

親ばかバトン

なんて、ものを、niiさんからもらってしまいました。最近、ホントにほめることがなくなってしまったような。あんまりやっていると、ホントにホメルことが思いつきません。 それでもムリに挙げると・・・まず「くう」。 1 絵や作文はけっこう一生懸命かく。まあ、「みい」に比べればのことだけど。 2 長距離でけっこう頑張る。まあ、短距離が情けないもんで。それに比べれば。 3 ワタシに似て「かわいい」(自分でも、なにを書いているんだかわからなくなってきました)。 4 たどたどしくではあるが、けっこう自分の気持ちを一生懸命説明してくれる(これはなにがいいのか、自分でもよくわからなくなってきました) 5 マンガを描くのが好き(けっこう、ストーリーなんか考えてはいるみたい)次に「みい」 1 すぐ泣く割には、立ち直りが早い(立ち直る前に、いい加減泣く回数を減らせ)。 2 社会的事象に比較的関心がある(しかし、浅く、それを突き詰めてかんがえることをしない) 3 ワタシにじゃれ付いてくるのが好き(だからいったいなんだというんだ。自分の都合のいいときだけではないか) 4 あまりワタシに似ていない(だから、なんだというんだ) 5 うるさいぐらいによくしゃべる(言葉を発する量では「くう」の5倍、いや10倍か。単にうるさいだけと思えば思えるのだが)。 こんなんでいいのでしょうか。

2005.10.31

コメント(6)

-

ものわすれ

最近物忘れがますますひどくなっている。。先日、兄が来たときも、その翌日には来たことを忘れているようだ。言えば、思い出すことは思い出すのだが。 日記も、サボり続け、母ももうあきらめてしまった様子。このまま、坂を転げ落ちるのだろうか。

2005.10.31

コメント(2)

-

最後の学園祭

多分、この秋行く最後の学園祭。でも、コドモは気が乗らなかったせいか、パス。ワタシもコドモのお目付け役として残留。結局、奥様一人で行くことに。いった、結果、まあ、それなりによかったと言う話。マジメそうだし。 「お金持ちでもいっぱいいるのかな」という学校だったが、全体的に地味だったとか。でも、そこは多分成金的なハデさはないところ。多分、違うところで、違うのだろうと、見ていないワタシは思いましたが。

2005.10.30

コメント(0)

-

原油価格高騰

ガソリンが高い。灯油も高い。 帰りの車で、運転手さんとお話をしたが、たまたま乗せてもらった車が、リッター5キロほどしか走らないという。なんでそんな不経済なと思ったが、排気量が4500という、とんでもない車だった(以前、ワタシが持っていたのは1300で、エアコンもない高級車だったが)。こういう不届きな車を走らせているとうは。乗ってて罪悪感を感じてしまった。 以前なら、沿線のスタンドのガソリン料金は1リットル90円ぐらいだったのが、130円近くになっていた。でも、これだけ上がるということは、少しは節約しようという心が生まれてくる絶好のチャンスだろう。世界一の浪費国家アメリカも、ガソリンが3~4倍になれば、少しは反省するだろう。 なんて、思っていたら、家では石油ファンヒーターが早くも始動している。設定温度をみたら23度。ふざけるなと、切ってしまった。この冬も、すぐに設定温度を下げてしまうワタシと、そのた3人のバトルが繰り広げられるだろう。どうも、新聞も読まない連中を相手にしていると・・・。

2005.10.29

コメント(2)

-

選ばれちゃった 207

どうも、コドモの作品がなにかの賞にえらばれたらしい。まあ、普通なら喜ぶべきことなのだが。ただ、その作品、けっこう強力な親の指導があったもの。最終的には、コドモが仕上げたことにはなるが。 でも、「強力な指導」があった場合、どこまでがコドモの作品なのであろうか。学校で自分だけの手で仕上げた作品とは、やはり完成度が段違いなってしまう。 もちろん、どんなものでも適切な指導があってその技術は上がっていくものだが、この場合の指導とはどこまで許されるのか。そのコドモだけの問題なら、別にかまわないだろうが、それがコンクールなどの場合、強力な指導がない場合、あるいは少しのアドバイスだけによって作り上げたコドモが気の毒になってしまう。 もちろん、通常の勉強だって、親の強力な指導のあるなしで、大きな開きが出てきてしまうだろうが。

2005.10.28

コメント(2)

-

尽きぬ心配のたね

先日、中学生がガラスに突っ込んで死亡した話が新聞にでていた。コドモのやることって、なにが起きるかわからないなと思っていたが、なんでも兄の子がやっぱりガラスに突っ込んで、腕をけがしたとか。それも、ただ血を流すとかではなく、腱を切ったので、手術をしないとならないらしい。まあ、手術で、ちゃんと使えるようになるだろうとのことらしが、それも100パーセントではないだろうし。原因はよくわからないが、自分ひとりでなればまだわかりやすいが、他のコドモが絡んでいると、けっこう話が複雑になることも考えられる。 本当に、こどもには(大人も同じだが)なにが起こるかわからない。 保育園児の集団に車が突っ込むし。一人重態といっていたが、大丈夫だろうか。 コドモが絡むと、心配の種は尽きない。こんな心配に比べたら、塾の成績なんて、どうでもいいことなんだよね。

2005.10.27

コメント(2)

-

歴史の学び方

小学校3年ぐらいからだったかな。子供向けの日本の歴史に凝ってしまった。全十巻ぐらいの、小学校の図書館にあったやつ。今考えると、皇国史観そのままみたいな内容だった。まず、日本の神話からスタートし、南北朝時代では、南朝を正義として描き、幕末の尊王思想を正義にし、ひいては日清日露戦争の木口小平、水兵の母、広瀬中佐などをぐだぐだと書き、特攻隊を賛美したかのような。 今から考えると、現在の自分の史観(これはこれで、偏向しているんですが)とは百八十度異なるようなものだったが、熱中した。そして、その後どんな作用があったかしらないが、とにかくそれが歴史好き(単なる好きの次元で、それ以上深化していないのが困りものだが)の土壌を育んだといっても過言ではない。 では、コドモを歴史好きにさせるには、どうしたらいいのだろうか。マンガ版の歴史でもなんでもいいのだが、戦国時代=信玄、謙信、信長といった図式も好きではないし。この間、子供が「足利尊氏っ二度も裏切って悪いやつだよね」といわれたが、こちらとしては返事に窮する。とりあえず、裏切ったと言っても、「ゴダイゴが無茶苦茶な政治をやったから、そうなったんじゃないの」と、なんとなく言ってしまったが。 でも、いりいろと屁理屈をつける前に、読み物として面白いものから入るのが、「好き」になる近道だとは思うんだけど。でも、そこで止まられても困るし・・・・。

2005.10.27

コメント(7)

-

女性パイロット

この間、ルーツ探しの話を書いたが、その書き物を読んでいるうちに、ハトコ一覧の中に大手航空会社のパイロットなんて字を見つけた。ほう、そんな高級な職業の方が、身内(いままで、存在も知らなかったのだが)の中にいたのか。しかし、名前を改めてみてみると、どうみても女性の名前。えっ日本の航空会社に女性パイロットなんているのか?と疑問。 よって、名前などを手がかりに検索してみる。どうも、いるらしい。しかも、正規のルートではなくセスナかなんかに乗ったのをきっかけに、自分で渡米し、道を切り開いたような。そんなお方がいらっしゃるとは。ウチの親も知らなかったが。雲のじゅうたん(ちょっと古いか)の世界。

2005.10.27

コメント(0)

-

学力低下の真犯人

学力低下の真犯人なんて記事が、しばらく前のヨミウリウイークリーに掲載されていた。学研と共同で行った親(102人)へのアンケートによるものなのだが、文部科学省だの、教師だの、いろいろと書いているが、学力向上を担うのも、心の教育を担うのも学校と答える親が14人いたり、学力は塾、心は学校と答える親が4人いたり、「真犯人は、親じゃないか」というのが読後感。心なんて、どこかで教えるというものではないのに、質問が悪かったのかもしれないが。親はいったい何をするというのだ。 「うちの息子は忘れ物が多いのに、生活面のコメントはいいことばかり書かれています。成績はみんな同じにつけられているのではないか」なんていう、学校への不信感を書いている専業主婦もいるけど、せっかく先生がコドモの長所を見つけてくれているのに、なんという言い草。自分でコドモの忘れ物が多いと思うのなら、自分でなんとかすることを考えればいいじゃないか。 また、先生たちが「サラリーマン化している」が60パーセントとあるが、自分たちの仕事は何なのだ。多くはサラリーマンではなかったのか。サラリーマンが、ただの給料泥棒の代名詞と使われているのなら、その設問自体に怒りをあらわにすべきだ。教師だって給与生活者であるかぎりは、サラリーマンだろうが。 と、なんだか読んでいて怒ってしまいました。歳のせいか、怒りっぽくなっていけませんなあ。

2005.10.26

コメント(2)

-

教育学部から連想

きょう、取引のある証券会社の担当の人による家庭訪問があった。ほとんど電話によるやりとりばかりだったが、雑談をしていたら、彼(四十手前ぐらいか)は、国立の教育学部の出身だという。そうか、われわれのころも、教員の採用数が減っていて、就職が大変だったようだが、その数年後なんて、また大変だったんだろうなと思った。 そこでふと、考えた。先生の質の低下とか言われるけど、昔に比べれば、かなり狭き門だったはず。それならば、質のいい人間が取れるのではないかと。 でも、必ずしも門の広さと、人間の質はあまり相関関係がないような。会社でも、バブル世代でも、そのあとの氷河期世代でも、まともなやつはマトモだし、そうでないのはそうでないし。 結局、採用担当者の見る目なんてものは(試験も含めて)ほとんどアテにならないものではないだろうか。 そういえば、ハチだったかアリだったか、集団があると、つねにある一定の割合は働きモノになって、ある一定の割合はナマケモノになるという研究結果があった。働きモノだけをピックアップしても、そのグループの中では、また一定の割合がナマケモノになったというが。 それを考えると、ワタシにも、立派な存在価値があるということか。

2005.10.25

コメント(0)

-

続ルーツさがし

それにしても、ルーツというのは、どうしても男系に偏る傾向があるようだ。そもそも、ルーツとは何か。一代前なら、2人、二代前なら4人、三代前なら8人、四代前なら16人のご先祖様がいることになる。どこかに、百数十代の家系を誇る家があるようですが、そこも男系が絶えてしまうと大騒ぎしているようで。男系にこだわる人の中には、生物学の知識も援用して「Y染色体は男の方にしか受け継がれない」と、そこに神聖なものを見出しているようで。でも、それならば、そこのY染色体を持っている人なんて、日本中に何万人いることやら。源氏も平家も子孫は男系の子孫はみんなそのY染色体を持っているのだし。 だいたい、源氏物語を見てもわかるように、「間男が一人入ったらどうするの」という疑問を持つのはワタシだけでしょうか。 いや、べつに男系にこだわってもいいですよ。いないものはいないんだから、そのまま滅びていくのも。そんなに何百年も先のこと考える必要ないって。 でも、あそこの家はやたらに血にこだわっているようですが、日本人って基本的には「血」(生物学というべきか)よりも「家」(文化)そのものにこだわっているみたい。 養子、それも血縁関係がまったくないところから養子をもらい、家を存続させることってよくあるようで。

2005.10.25

コメント(2)

-

ルーツ探し

長寿社会が進むと、元気な年寄りが多くなる。仕事はリタイヤしたが、まだ元気な人の中には、ルーツ探しを始める人がけっこういる。ワタシの祖父も、最後の十年ぐらいは、菩提寺に通ったりしながら、ルーツさがしに熱を入れていた。 先日は、母方の親戚が、ワタシの曽祖父にあたる人の事跡について調べて書いたものを、親戚に送ってきた。 愛知県で明治時代の、教育者として生きた曽祖父。八人の子なすが、コドモが十代後半になったころ、そのうち四人と妻を数年のうちに結核でバタバタと亡くしてしまったという(この辺は、以前から聞いていたことは聞いていたが)。 それでも、なんらかの功績はあったのか、その土地には顕彰碑かなんかは建っているという(まだ見たこともないが)。 やっぱり、歳をとると、血あるいはDNAの流れて行く先が気になるのだろうか。 それにしても、ウチは親戚づきあいが希薄なのか。その曽祖父から広がった家系図的なものも同封されていたが、母の名前までは記されていたが、われわれ兄弟の名前までは空白になっていた。ワタシのはとこあたりは、ほとんど名前が書かれていたんですが。母によれば、一応、その曽祖父から5代目にあたる、うちの子供たちの代まで、空白を埋めて手紙を書き送っておいたそうな。

2005.10.24

コメント(2)

-

合唱コンクール

先日の、近くの学校のオープンスクール。合唱コンクールもやっていた。全学年がクラス単位で競うもの。最初、見始めたときは「え、レベルが・・・」と思ったが、それは一年生の部だった。二、三年生になると、さすがに声量も豊かになり、練習もけっこう積んでいるようで。 まあ、昔に比べると、一クラスあたりの人数も減っており、四部合唱を維持するのも大変そう。おまけに、選曲もなんか昔に比べると複雑そうな曲が多いので、苦労も多いに違いない。それでも、聞いていると、30年ほど前に自分たちがやっていたのを思い出す(今でも、自分のパートぐらいなら歌えるような気がする)。 聞いている態度も、一、二の生徒がちょっと目立った行動をとることもあったが、それほどのものではないし、しかもそれに付和雷同するのもいない。親たちよりも静かだった。一般の授業公開に比べれば、保護者の出席もかなりあったし。 自分の子供を通わせるのに、問題は何もないというのが夫婦で出した結論というところか。だからと言って、どうするというものではないが。

2005.10.24

コメント(0)

-

近所

最近、近所づきあいを復活させようと、二週間に一回ほど、日曜の朝に、近所の公園の手入れをすることを、自治会が音頭をとって始めた。「顔を出さなくてはならないかな」と、思いつつ、最近、めっきり朝起きられなくなっているので、まだ顔を出していない。マジメな奥様は、一応顔を出しているようだが。 公園の手入れといって、何をしているんだろう。とりあえずは、清掃からスタートしているようだが。 ワタシも子供のころから住んでいる割には、ちっともご近所のことがわからない。これから、高齢化が進むと(いや、現に超高齢化地域になっている)、ワタシらの世代の肩に、いろいろとのしかかってくるとはおもうが・・・。

2005.10.23

コメント(2)

-

カキ

ようやく、今年初めてのカキを食べた。もう少し色づいた方がいいのだろうが、まあ、それなりの味になっている。 ただし、傷んで早く熟してしまったカキのところには、スズメバチが来ている様子。ドロドロになった液を飲みに来ているのか。まあ、巣があるわけではないので、刺激をしなければ大丈夫だとは思うが、取るときには若干の注意が必要。葉が落ちれば、ハチも発見しやすくなるのだが。

2005.10.22

コメント(6)

-

私学の教員

先日の、学校説明会のおりに、なんでこんなに若い先生が多いのか不思議だったが、その理由の一つがわかった。 同僚に、元私立高校の教師がいたので、聞いてみた。すると、大学の教員を目指している連中の中には、講師などのポストが空くまでの間、私学の教師をやって空きを待っている人間がけっこういるとのこと。そして、研究室などにいろいろな高校の教師を供給するための枠があって、一つの人材の流れが確立していることがけっこうあるらしい。 たしかに、研究室側とすると、学生の就職口の確保ができるし、私学の側も、ある一定レベル以上の人材を、高齢化による人件費の高騰を抑えつつ雇えるというのは、かなりメリットがあると言うことなのだろう。 だから、どうというわけではないが、そんな所だそうです。

2005.10.21

コメント(0)

-

オープンスクール

きょうもまた、オープンスクールなる催しへ。ここが、二人が一緒に通う可能性のある学校。そう、近くの公立中だ。ついでに言えば、ワタシもここを卒業している。卒業してから、校舎内に入るなんて、もしかしたら初めてではないだろうか。そのせいか、内部がどうなっていたかなんて、まるっきり覚えていない。 入った第一印象は、空き教室が増えたなということ。学級数は、当時の半分。生徒の数は、4割といったところだろうか。 でも、けっこうみんなマジメに授業を受けているし、夏休みの作品展示をみても、私立中のそれと、そんなに差はないじゃないかと思った。美術の授業を覗かせてもらったが、一般の生徒ながら、けっこうみんな上手。特に女の子たちは。こと、絵に関しては、いろいろと見学した中では、「一番うまいのでは」と、いうのが、奥様の評価。 ただ、気になるのが、せっかくのオープンスクールという企画ながら、参観者が少ないこと。まあ、地域のお年寄りが覗きにくることも、あんまりないのだろうが、小学校高学年の親なんて、もっと来てもいいのではないだろうか。日ごろ、地元の中学がどうのこうのという割には、関心がないのだろうか。 でも、別にうちの子供たちが通って、マイナスになることなんて、感じられなかった。通学時間も、短くて済むんだし。なんといっても、学費が安い。

2005.10.20

コメント(0)

-

学校説明会

また一つ、学校説明会に参加。都心だが、比較的ウチからは通いやすい場所。 学校の建物なんかはあまり新しくはないが、こちらとしてはそのくらいの方がいい。なんでもかんでも最新式ならばいいと言うものでもないだろう(と、思ったら、全面的な建て直しの最中とのこと)。 奥様は、それなりに好印象はもった様子。そういえば、これまで授業風景をのぞかせてもらったこと、あまりなかった。まあ、みんなマジメに授業は受けている。こういう、おとなしい雰囲気は、それなりに子どもにはあっているのかも。ただ、もう一つ、強く訴えるものがほしかったような気がする。 それにしても、先生の平均年齢が若いような気がする。これはナゼだろうか。

2005.10.20

コメント(1)

-

千代田場一周

用事があって市谷に行ったので、そこから、会社まで歩いた。権現様のお城に突き当たると、そこから内堀通りを日比谷方面に向かう。 このあたりだと、道路から堀まではけっこう高さがある。斜面は40度以上あるかな。多分、下りようとしたら、すぐに取り押さえられるだろうから、やめておいた。半蔵門のあたりだったか。国立劇場の先の、三宅坂あたりには、社民党のビルが。いまでは、このビルの大きさに、まったく合わない大きさになってしまった。 さすがに、昼時は、この城の回りはジョガーが多い。二十秒に一人ぐらいの割合で追い越されていった。もっとも、ワタシが早足であるけば、追いつけそうな太ったおじさんもいたが。 やがて、桜田門(たしかにサクラダ門と言われるだけあって、本当にけーし庁があった)から、広場に入る。「おっかさん、あれが二重橋だよ」といいたくなるように、たしかに二重橋があった。遠くから見たことはあるが、間近に見るのはこれが初めて。 何人だろう中国人か、それとも東南アジア系だろうか。ちょっと柵の中(高さ2,30センチのもの)に入ったら、さっそく自転車に乗った警察官に怒られていた。 このあたりは、非常に外国人の密度が高いところ。三人に一人は外国人でないだろうか。日本観光にくると、大君のお城をやっぱり見たくなるのだろうか。 広場に生えているのは、ほとんどが松。その下の芝生は、きちんと刈り込まれていたが、なぜか、芝生からキノコがニョキニョキと生えていた。最近の長雨で、ジトジトしたせいだろうか。 そのまま広場を突っ切り、一度外の道路に出て、三の丸尚古館へ。今年は、古今集編纂から1000年、新古今集編纂から800年(だったかな)に当たるらしい。そこで、やまとうたの企画展をやっていた。ほとんど読めないが、ようするに和歌が書かれているのである。見事なんだろうけど、知性がないのでよくわかりませんでした。 けっこう、いいお散歩コースでした。北の丸公園の中を通るのもいいけど、今回は、一周というよりも、4分の3周といったところかな。

2005.10.19

コメント(0)

-

宮沢賢治

コドモが、塾のテキストに宮沢賢治がでていたとか言っていたので、図書館から3冊ばかり借りてきた。考えてみれば、宮沢賢治、読んだことあまりない。「注文の多い料理店」「よだかの星」「やまなし」ぐらいかな。あと、英語の勉強用に、昔、英訳された「銀河鉄道の夜」を読んだような。 ホント、当然読んでいなくてはならないモノで、読んでいないものが多くて困ってしまう。 そういえば、鎌倉市長選に漱石の孫が出馬しているが、さすが、漱石。没後百年近くたっても、けっこう読まれているんだから。同時代の人間でも、いまや藤村なんてほとんど読まれていないだろう。鴎外だって、多分敬遠されているだろうに。 今の作家で、百年、いや30年後に読まれている作家なんてどれくらいいるものか。

2005.10.18

コメント(3)

-

ブレないのはいいことか

ブレることが一般的にはいいと言う人は少なかろう。写真だってしかり。 ただ、政治で「ブレない」のを自慢したって、それは別の言い方で言うなら原理主義(必ずしも原理主義が悪いというわけではないが)。悪く言えば硬直的といったところか。 一般国民がブレないのに拍手を送るせいか、どうもブレないことに酔っているんではないか。 ソロバン勘定をしてみようよ。今、靖国に行ってどんなメリットがあるか。結局、自己満足だけでないの(本人だけでなく、ある一定数の国民にとっての)。その辺で満足してしまうのって、日ごろ鬱屈しているものがあるからなのだろうか。 最近、あそこに祭られている人の孫娘がよく出てくる。もちろん、孫としての感情はあるだろう。だけど、アンタの爺さん、決してドイツの誰かさんのような悪意があったわけではなかろうが、きわめて愚かな決断にかなり積極的に加わったことは事実であり、多くの国民を死に至らしめたことはどのように処理してるんだろう。 つい最近まで、対秀吉戦の戦勝碑を、国威発揚のため?なのか、もとの場所からかっぱらってきて、後生大事に抱えていた神社。やっぱり、まともな歴史観ではないと思うのだが。

2005.10.18

コメント(2)

-

衰え

先日、父親の誕生日。もう77歳。電話番号を覚えられないと書いたが、以前は好きだった読書にしても、何ページか読むと「疲れた」と言って、ページを閉じてしまう始末。やたらに寝ている時間が長くなっている。もともと、倒れる前からの傾向だったとはいえ。 脳みそに対する刺激をしなくてはならないと思うが、それに対する拒否感の強さ。以前に比べ、あまりうまくアタマが回らないことで、よけいに拒絶感が強くなっているのだろうか。

2005.10.18

コメント(0)

-

サレジオ高事故

横浜のサレジオ高の一年生の列にまたも暴走車が。仙台育英の事故があったばかりなのに。2人死亡、7人重軽傷。この走る凶器、なんとかならないか。ひとりは、18日が誕生日だったという。

2005.10.17

コメント(4)

-

九州国立博物館

なんでも、きのう九州国立博物館が、太宰府市にオープンしたそうな。志賀島の金印なんかもあるそうで。 触れるものがいっぱいあるそうで(さっきテレビでやっていた)。コドモ(大人もだけど)触れるって、興味を持たせるにはとても重要な要素。ピカピカに磨いた銅鏡があるらしいけど、確かに緑青で緑色になった鏡では、ありがたみはあるけれど、「どの程度顔がわかったか」なんて、想像できない。歴博にも、銅鐸をならせるコーナーがあったけど、鳴らしてみて、初めてその用途などが実感できるもの。まあ、不心得モノが多いから、いくらレプリカとは言っても、盗難が心配だけど。 たしかに遠いけれど、近いうちにでも行って見たい。東京の国立博物館では、たしかに触れるものなんてほとんどないし。博物館もだいぶ進化してきている。

2005.10.17

コメント(4)

-

ゲージツの秋

ゲージツの秋ってわけでもないんだろうけど、わりに展覧会のタダ券が手に入りやすい。今も、何種類か持っているが。見に行けばいいのだが、なんとなく腰が重くなっている。 世田谷美術館でやっているイスラム美術(日本では、あんまり開催されることが少ないだろう)なんて、なんとなく面白そうだけど、世田谷は遠いし。まあ、日中ヒマなことが多いのだから、思い立ったらすぐに行けばいいのだが。 何年か前には、「ぐるっとパス」(東京の美術館、博物館など30か40ぐらいの常設展が2000円ぐらいでみられるヤツ)で、ヒマつぶしにいろいろなところを見て回ったものだが。

2005.10.17

コメント(2)

-

ヒキガエル解放

ヒキガエル君、お子様たちの「かわいそう」の声で、ついに庭に解放されることになりました。 放すにあたって、彼の糞を観察すると、結構小さな甲虫の羽などがはっきにわかり、何を食べているか、マジメに観察するとおもしろそうでした。 また、お目にかかる日をお待ちしてます。「もうお目にかかりたくない」って声が聞こえてきそうですが。 ミミズを食べているようにも見えたのだが、あんまり食べていなかったのかな。

2005.10.16

コメント(6)

-

週5日制

週5日制。もちろん、学校は当たり前だけど、6年になったら、Nも5日制になってしまう。土、日も全部いろんなものが入ってきてしまうのだ。今度の冬休みも、休みは年末年始の4日ぐらい。さらには、佳境に入ると、他の教室まで行って授業を受けに行かなければならないとか。ひえ~。 ホントにそんなんでいいのかよ。そこまでして行かせる価値があるのか。 私立高校の教員経験もある同僚にちょっと話を聞いたが、私立といってもさまざま。熱心な教員もいれば、そうでもないのもいると。もちろん、当たり前の話だが。

2005.10.15

コメント(0)

-

電話番号

父が自宅の電話番号を言えなかった。入院中もそうだったが、あの頃に比べれば、回復も少しは回復しているだろうと思ったが。 もちろん、自宅にいながら、自宅に電話をかけることはないだろうが。一回教えても、数分後には、また忘れている。これで、外出中、なにかあって、電話番号を言えなかったら、世間ではボケと診断されてしまうだろう。 問題は、本人がそのことについて危機感を全く持っていないこと。眠っている時間がどんどん長くなっている気がする。 日記をつけるなどの努力は、相変わらず見えない。

2005.10.14

コメント(0)

-

電気のつくりかた・・・

総合学習で、電気について学ぶらしい。そこで、お子様たちは、ネットで発電について調べるとか、なんとか。 でも、彼女らは、鉛筆やノートを用意しようとしない。ただ、プリントアウトすればいいと、思っているようだ。 何枚もプリントアウトすれば、カネがかかる。ケチのワタシとしては、それが問題なのだが、それだけでなく、プリントアウトすればそれで勉強したような気になって、満足に読みもしないのが気になる。 夏休みの自由研究を、先日学校に行って見る機会があったが、ただパソコンからプリントアウトして、それを束ねて「はい研究」と、しているようなのが目立った。これは、家庭もそうだが、学校でもなんとかしてほしい。 昔、大学の定期テストの前になると、ノートをコピーしているのがいたが、あれはコピーすることで満足してしまうことが大半だった(ワタシは、カネを惜しんで、コピーもしなかったが)。だいたい、人のノート見たって、それぞれ観点が違うのだから、ほとんど参考にはならない。 さて、電気の作り方で、4年のときの教材のモーターで走る自動車を持ってきて、そのモーターを手で回転させて電気を起こして豆電球をつけている子がいたと、感心していた。 「それなら、この前調べているときに、お父さんが言ったことだろう。そのときは、ロクに聞きもしないで、人がやったら感心しているのか」と。結局、ウチでも、モーターによる発電実験をやった。 そこで感じたこと。「みい」は、モーターで電気を起こすのを、けっこう面白そうにやっていた。こちらも、風力でも水力でも、原子力でも、結局は同じように発電することを説明してやったが。しかし、「くう」は、4年のときの教材の自動車に、小さなマスコットやリカちゃんを乗せて走らせてうれしそう。そのニコニコしている顔を見ると、なんともかわいいのだが「関心を持つところが違うだろう」と、がっくり。

2005.10.13

コメント(4)

-

「物語ヴェトナム歴史」(小倉貞男、中公新書)

著者は、元新聞記者で、ヴェトナム戦争時の特派員で、現在は大学教授。 ヴェトナムが中国文明圏であることは知っていたが、朝鮮と対比すると、その面従腹背ぶりが、際立っている。半島国家朝鮮は、どんずまりで、中国以外にまっとうに対立する国がなかったからか。その点ヴェトナムは、より広大なインドシナ半島で、クメール、タイなどさまざまな民族との抗争を南側で繰り返すと同時に、北側で巨大な中国の圧力をいかに回避するか、そんな苦渋の歴史を反映しているのだろうか。 それにしても、科挙、儒教などがこれほどヴェトナムに浸透していたとは。姓名が三つの音で構成されているように、もともと言語構造が似ているのか。漢字も、日本より取り入れやすさがあったのか。ヴェトナムが今でも漢字を使っていれば、書いてあることが理解しやすかっただろうに・・・と。 でも、本当にアジア、それも中国史以外の歴史って知らないなと痛感。

2005.10.13

コメント(3)

-

10ポイント差

最大20もあったうりぼうずの偏差値の差が、なんと今回は10まで縮まった。ん~、快挙・・・だといいが、ただ「みい」が大幅に落ち込んだだけ。本人、落ち込みながらも「これでもクラスでビリじゃないんだよ」と、うれしそうな様子。 アホ。

2005.10.13

コメント(2)

-

続ヒキガエル

ヒキガエル様、まだご健在(当たり前か)。エサのミミズは、いくらでもコンポストの中にいる・・・と思っていたら、なぜかあまりいない。一週間ほど前まで、けっこういたはずだったのだが。 最近、あまり生ごみを投入していなかったからか。それとも、せっかくこれまで、ゴミ処理に協力してきたのに、カエルのえさにされることに怒って反旗を翻しtのか。 まあ、ほかにもダンゴムシとか、虫は探せばいっぱいいるような気もするけど、これから寒くなり、いつまでエサを確保できるか。無理そうなら、その辺で自分で冬眠してもらおう。

2005.10.12

コメント(2)

-

学生科学賞

きょうの、読売の神奈川県版に、学生科学賞の記事が出ていた。さて、賞を取った学校を見てみる。あれ、私立がない。これは、公立だけを対象にした賞なのか。そんなことはないはずだが。 主催者に、教育委員会が名前を連ねているから、私立には連絡がいかないとか。そんなこともないと思うが。 受賞者の学年を見ていると、3年生も多い。公立で、受験など気にならないのだろうか。 中高一貫の私立こそ、特に中学生などこういう科学ものにじっくりと取り組めるはずなのに。 たまたま、この賞を相手にしていなかったとか・・・。

2005.10.12

コメント(0)

-

ヒキガエル発見

庭のコンポストにゴミを入れていたら、その脇でなにかうごめくものが。 なんと、ヒキガエル。片手に収まってしまうような、まだそれほど大きいものではありませんでしたが。 2年ほど前にも、ヒキガエルが庭を歩いていたことがありましたが、今度は当時のものより小型のもの。と、言うことは、複数のヒキガエルがいるのだろうか。しかし、近くを見ても池なんてないし。もしかしたら、どこかの家で、小さい池でもあるのだろうか。それとも、以前ウチで捕まえてきたおたまじゃくしがカエルになったものが、そのまま成長したのか(でも、確かアマガエルだったような)。 結局、捕まえて飼育ケースの中に。下に枯葉を敷き詰め、ミミズを5、6匹入れておいたら、ちょっと目を離した隙に食べてしまいました。 コドモが帰ってくる前だったけど、ちゃんと、気がついたかな。まあ、あんまり寒くなる前に、放してやるか。 それにしても、日ごろコンポストの中で、生ゴミを処理してくださっているミミズ様を、えさにしてしまうなんて、本当にゴメンナサイ。

2005.10.11

コメント(0)

-

なんで今までそんなものを

ニュースで、朝鮮半島にあった、対秀吉戦の戦勝記念碑を返還することになったらしい。戦前に、日本軍が持ち帰ったものだとか。所有していたのは、なんと、あの靖国神社。 返すのは結構なことだが、なんでそんなものを今まで大事に持っていたのだろう。 まあ、もともと碑があったのが、北朝鮮なので、政治的に難しい問題があったのかもしれない。あった場所に返すのが筋と言っても、国交がないと難しかったのか。それが、韓国と北朝鮮が共同で交渉して、返還することになったというから、その辺の問題がクリアされたのか。 しかし、そんなもの、相手側から返せといってくる前に返せばいいじゃないか。しかも、よりによって、靖国神社にあるんだから。だから、靖国が侵略戦争の精神的支柱とみられるんじゃないの?。 もちろん、大英博物館の山のような略奪品を見ていると(行ったことないけど)、返さない国はいっぱいあるという声も聞こえるが、しかし、対秀吉の戦勝記念碑なんて、それ自体にそれほど普遍的な価値があったり、芸術的に優れているというものでもないだろうに(別に、けなしているわけじゃないけど)。

2005.10.11

コメント(2)

-

0時半まで

二人とも、0時過ぎまでお勉強していた。「すごい」なんてことはまったくない。三連休中に出された宿題を、最終日の午後十一時から始めただけのこと。まあ、土曜日はテストがあったり、月曜日は文化祭見に行き、その後塾があったんだから、大変といえば大変だけど。でも、そんな時間に計算ドリルを始めるなよ。

2005.10.11

コメント(2)

-

飽きてしまった?学園祭

はっきり言って、学園祭めぐり、もう飽きてきた。コドモも同じか。しかし、きょう行ったところには、かなり期待していた。「みい」が一応第一志望としているところだったし。 でも、「あれ、こんなもの?」という感じはぬぐえない。展示なんかも、あまり目を引くものはないし、それほど、生徒が楽しんでいるという雰囲気も味わえなかった。自由な校風で知られている割には、もう少しノリがよくてもいいのではと思ってしまった。 まあ、一部しか見ていないし、雨が降っていたせいもあるのかも。ヒトはたくさん来ていたが。 同じ展示するにも、もう一工夫も、二工夫もあればと思うものが多かった。 もっとも、われわれの時代は、しかも公立高校などでは、「受験生」の小学生であふれかえる学園祭なんて考えたことなかった。それを、考えると、小学生であふれる学園祭に、どんな展示をするか、難しいのかも。

2005.10.10

コメント(8)

-

モグラの捕まえ方

庭にモグラの穴?発見。多分、モグラだと思うが、なにせ本人を目撃しなければ、モグラと言い切れない。 では、どうやって捕まえればいいか。 モグラの捕まえ方なんてキーワードで検索しても、それらしきものが見つからない。穴の口のところに、ネズミ用の罠でもしかけておけばいいのだろうか。 どこかの動物園で、飼育されているモグラを見た記憶がアル。たしか、針金で細い筒のようなものをつくり、それをトンネルに見立てて、縦横無尽に張り巡らせると、その中をモグラが自由に移動するというもの。別に暗くする必要はないらしい。ただし、針金のトンネル(もちろん、スカスカだから、ホンモノのトンネルと違い、よく観察できる)のように、常に体の周りがなにかに触れているような状態でないと、ストレスがたまっちゃうようなことを聞いたような。 さすがに、素人が飼えるとは思わないけど、一回でもいいから、野性のモグラを目撃してみたい(死んだのが、道に落ちていたのはみたことあるけど)。

2005.10.09

コメント(3)

-

メダカが大きくならない

なぜだろう。メダカが大きくならない。コドモが学校から持って帰ったのは、夏休み前。その頃稚魚だったのだから、もう2ヶ月半、いや三ヶ月近くが経過している。でも、まだほとんど稚魚といった大きさ。メダカの成長速度ってこんなもんだったけ。エサが悪いのか。それとも、水温が低いのか。 水温が違うと、ずいぶん孵化するまでの時間も違うというから。 昔ヒメダカを飼ったときは、もっとどんどん増えたような気がするが、あれはなにか飼いかたが違うのだろうか。

2005.10.08

コメント(0)

-

撤退の難しさ

イラクの米軍しかり、大陸侵略を続けた日本しかり。撤退作戦がいかにむずかしいか。 戦争に突入するのは簡単だが、撤退となると、責任論、戦後処理など難問が山積。その処理方法がみつからないため、現状維持つまり、戦争継続ということになる。 中学受験戦線に突入時には、「べつにこんなもの、いつでも辞めちまえばいい」と、タカをくくっていた。しかし、それまでに投下したエネルギーを考えてしまうと、簡単に撤退してもいいのかとの論議も巻き起こる。「父祖が日清、日露戦争で流した血を無駄にするのか」と、似たようなもの。 またまた挫折することになる子供の気持ちはどうするのか。「帝国陸海軍の士気が保てなくなる」。 やめたらじゃあ、何をするっているの?。レイテ沖海戦で壊滅した海軍(もうぼろぼろの成績の「くう」)に比べて、一応まだ主力は残っている陸軍(やる気はないながら、それなりのポジションは維持している「みい」)。「まだ本土に無傷の、陸軍500万がいるのになぜ降伏するんだ(無傷って言ったって、国民の戦意は喪失しかかっている。所詮は竹やりしかもってないじゃないか)」 だれが、聖断を下すんだ?。(この聖断を下すやつに開戦責任があるところまで、おんなじだ) ブッシュさん、トージョーさんお気持ちよくわかります。 それにしても、バカバカしい。戦争って。

2005.10.08

コメント(0)

-

中2熱中症で死亡

これは傷害致死だ。 京都の少年野球チームで、中2が死亡したという記事。これはヒドイ。朝から二試合に出場し、負けたからといって、総監督なるオッサン(63歳)が、ペナルティと称し、1時間投球させさらに20メートル走100本、30メートル走100本、坂道ダッシュ300本。倒れたのが、なんと午後8時30分。ずっと、試合や練習と言うわけではないようだが、朝から12時間以上。しかも、意識を失って倒れた後、このオッサンや練習を見守っていた保護者がお茶を飲ませたり、マッサージをしたが回復しなかったので、午後9時13分に保護者の一人が119番。倒れてから救急車を呼ぶまでに、43分も。それまで、素人が対処していたとは。 さすがに、今は、水も飲ませずなんてことはなかった思うが。しかし、トレーニングとは思えないような、しごき。まさに、負けた腹いせとしか思えない。この中学生の親がその場にいたかどうか知らないが、保護者たちもこの常軌を逸したしごきをただ傍観していたのだろうか。そこまでした、こんな医学的知識も、トレーニングについての科学的知識のカケラもないようなオッサンのするがままに任せていたのだろうか。 それにしても、この救急車を呼ぶまでの時間はいったいなんだ。救急車を呼べば、大事になる。問題になってしまうという意識からか。意識がないという、重篤な症状にもかかわらず、ただ、保身を考えていたのか。この総監督のオッサンだけではなく、一緒にいた保護者たちもその責任は重い。 こういったチームの指導者というのは、どういう人間がやっているのか。特に資格はないはず。ただのボランティアか(ボランティアといって、責任を免れられるわけではない)。それとも、職業監督なのか。たぶん、ちょっと野球がうまいだけの、この手の「熱心な」指導者(はいくらでもいるような気がしてならない。

2005.10.07

コメント(2)

-

阪神上場?

阪神の上場問題が盛り上がっている。幸か不幸かタイガースファンではないので、好き勝手なことを言うが、別に阪神を所有しているのが、阪神電鉄だろうが、一般株主だろうが、はたまた村上氏であろうが、どうでもいい気がする。 そもそも、阪神電鉄の経営陣が、今までタイガースのためになにをしてきたか。大して投資もせずに、人気だけはあったという球団。これまでの監督交代劇を見ても、電鉄内の派閥がらみで決まってきたようなもんだ。たかだかサラリーマン社長といった連中が、タニマチ然として、ひいきの選手に監督をやらせたり(明らかに能力があるとは思えないような連中にも)、恣意的な選手の補強、放出を繰り返してきた。(最近は、もしかしたらその辺が改善されたのかもしれないが)。 もちろん、どんな連中が阪神の経営に乗り出すかはわからない。しかし、あれだけの人気球団。東京にフランチャイズを持っていってしまおうとかする経営者はありえないだろう。また、名称をタイガース以外のものにするとは思えない。村上タイガースとか、ライブドアタイガースなんて名前にすれば、ファンからそっぽを向かれるのは必死。阪神電鉄でなくなっても、阪神の名前を残さざるを得ない気がする(ヨミウリ、ソフトバンクと違い、大阪、神戸の広域的な地名として、阪神という名前はその点都合がいい)。 そう考えれば、上場して、阪神電鉄の手を離れようが、ファンは株主になってもいいし、あるいは経営陣が妙な考えを起こせば、そのときはその会社にしっぺ返しをしてやればいい。タイガース人気というプラスカードが一気にマイナスカードに変わってしまうのだから。(その点、阪神電鉄は、沿線に住んでいれば乗らざるを得ない) なんて、考えては甘いのかな。 でも、昔から電鉄の経営者たちは、タイガースに対してプラスになることはほとんどやってこなかった気がする。まあ、凋落著しいどこかの球団も、無茶苦茶にしたのが、会長に復帰して「頑張って」いるが。 まあ、彼は巨人一辺倒だった球界の構造崩したという、大功労者という評価もできる気がするが。

2005.10.07

コメント(2)

-

学習相談

昨日は、ウチの奥様がいないと思ったら、塾の方へ出向いて、相談していたようだ。それによると、塾ではそれなりに頑張っているという話。国語なんかでも、積極的に手を挙げて意見を言ったり。今週末の公開でも、後日ではいい点をとっても名前が出ないとのことで、スイミングを休んで受けに行くといっているらしい(タダじゃないんだから、スイミングの月謝はどうすんだと言いたくないこともないが)。 まあ、国語と社会だけは、クラスの中ではそれなりの点はとっているようだが。 家での態度とは、すこし違うようだが。これも家庭環境が悪いのか。でも、算数の講師は「授業中、顔を全然あげないで、ボクの方を見てもくれない」といっていたような。 苦手だからといって、忌避する性格、なんとかならないかな。まあ、あそこまでいけば、苦手とかなんとか言っている次元とも違うような気がするが。

2005.10.07

コメント(0)

-

ごてん

「ごてん」と言えば、御殿のことか。いや、やっぱり、5点だろう。おいおい、いくらなんでも、カリテの算数共通問題で5点とは・・・。 今回は、まったく復習をしなかった。言ってもやらない。教えてもわからない。もう、ゼロでもいいから、他のことに集中したほうがいいのだろうか。 それ以上に、親も続ける気力がなくなった。

2005.10.06

コメント(0)

-

教頭先生のカンニング+α

校長試験で、教頭先生がカンニングをしたらしい。北海道での話。カンニングペーパーを作って、小論文の試験で発覚したという。 だけど、一回書いたものなら、そんなもの覚えなさいよ。一回でだめなら、二、三回かいてみれば、だいたいのところは覚えられる。 そもそも、カンニングペーパーも、誰かに作ってもらったのではと疑いたくもなる。そして、それを何回か読んでも、覚えられないとか。 やったことがいい、悪い以上に、アタマ悪かったんじゃないかと、そっちの方が心配になっちゃう。 でも、降格を願い出て・・とあるけど、これで教壇に復帰するのだろうか。こんなウワサはすぐに広まる。どういう顔で生徒の前に立てるんだろう。 あっ、えらそうなこと書いたけど、締め切り間際に原稿を書いているとき、いざ送信しようと思ったら、間違えて消してしまったことアリマス。パソコンではなくて、ワープロの時代でしたが。1000字ぐらいはあったかな。あわてて書き直したんですが、けっこう、自分でどう書いたか再現できなかったんですよ。アセリもあったんでしょうけど。 あのときは、アタマの中が真っ白になったような。 ゴメンナサイ。教頭先生。ワタシのアタマも悪かったことを、今、思い出しました。

2005.10.06

コメント(1)

-

キンモクセイ

少し例年より遅かったような気もするけど、キンモクセイが咲いてきました。玄関の脇を通ると、なんともいえない芳香が漂ってくる。 よく、最近の子供が、「トイレのにおい」というだけのことはある。たしかに、あまりにも、花の香りらしすぎるといえば、いえないこともない。同じ香りの強さでも、くちなしの方がすこし上品かな。 でも、やはり花の下でのおの香り、捨てがたいものがある。

2005.10.05

コメント(4)

-

経歴詐称?

民主の前原代表。週刊新潮に叩かれている。父親が裁判官というのはウソで、裁判所の事務官だったとか。別に事務官だったからいいの悪いの言うつもりはないし、別にどうでもいいこと。 しかし、なんでくだらないウソをつくんだろう。そういえば、代表選のときに、母子家庭というのがクローズアップされていたけど、母子家庭って言ったっていろいろある。奨学金でうんぬんとか言っていたけれど、ちゃんと、中学高校と6年間塾に行ってるし。この年代で、6年間塾にいくなんて、それほど多いわけではなかろう。別に塾に行っていけないわけではないが、なんとなく、新聞配達をして家計を助けながらといったイメージを持ってしまったワタシがバカなのか。 でも、これってアメリカの某大学を卒業した、しないで、結局辞めてしまった古賀なにがしみたいなもの。アホクサ。

2005.10.05

コメント(0)

-

七匹の子やぎのなぞ

オオカミと七匹の子やぎのお話。昔から謎だった。なぜ、突然こんな話題が・・・。 神戸の中学で、お茶の中にチョークの粉が入れられ、12人が入院したという。「チョーク」。そう、あのオオカミさんが、子やぎたちに、「そんなガラガラ声はお母さんじゃない」と言われて食べたチョーク。チョークを食べると、あら不思議。お母さんやぎのような声になったという。 このお話には、「よい子はまねしないでネ」なんて注釈はついていない。と、すると、声が悪いと言われた子供の中には、チョークを食べたことのあるコドモもいるのではないだろうか。 しかし、チョークを食べたことによる死亡事故の例は聞いたことがない。しかし、粉ごときで入院するから、やっぱり、チョークは毒物なのだろうか。 もしかしたら、オオカミさんが食べたのは、チョークではなかったのではないだろうか。グリムを訳す時に、なにか別なものと間違えたとか。原書でも、チョークなのだろうか。また、今のチョークと同じものなのだろうか。 いずれにしても、チョークは食べると危険なのだろうか。謎は深まるばかり。

2005.10.04

コメント(4)

-

出る杭は・・・

去年までは、授業参観などでもほとんど手を挙げることもなく、つねにオドオドとしていた「くう」。今年度から、積極的に手を挙げて・・・などと決意したらしく、一学期の授業参観の時にも、堂々と手を挙げていたりした。 しかし、最近になって、いろいろなことで友達からチクチク言われると、けっこう落ち込んでいる。出る杭といっても「みい」のようにギャーギャーとわめいているわけでもないだろうに。まあ、親からみていると、「気にしすぎ」と、言いたいのは山々だが、本人がそう感じている以上、いかんともしがたい。 その点、塾の友達の方が、接点が限られているせいもあるのか、楽しく付き合っていけると思っているようだ。昨日も、塾帰りのお迎えの際に、「○○ちゃん(塾友)と、塾のない日に遊んでいい?なんて聞いてきた。そりゃ、先方さえよければ、別にいいけど・・・。 どうも、最近、不安定このうえない。クラス内でもごたごた原因なのか、そういうお年頃なのか、塾の勉強がきつくなっているのか、いや、それ以上に家庭の雰囲気がすさんでいるのか・・・。

2005.10.04

コメント(0)

-

10月3日

1087回,&200/day

2005.10.03

コメント(5)

全57件 (57件中 1-50件目)

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-

-

-

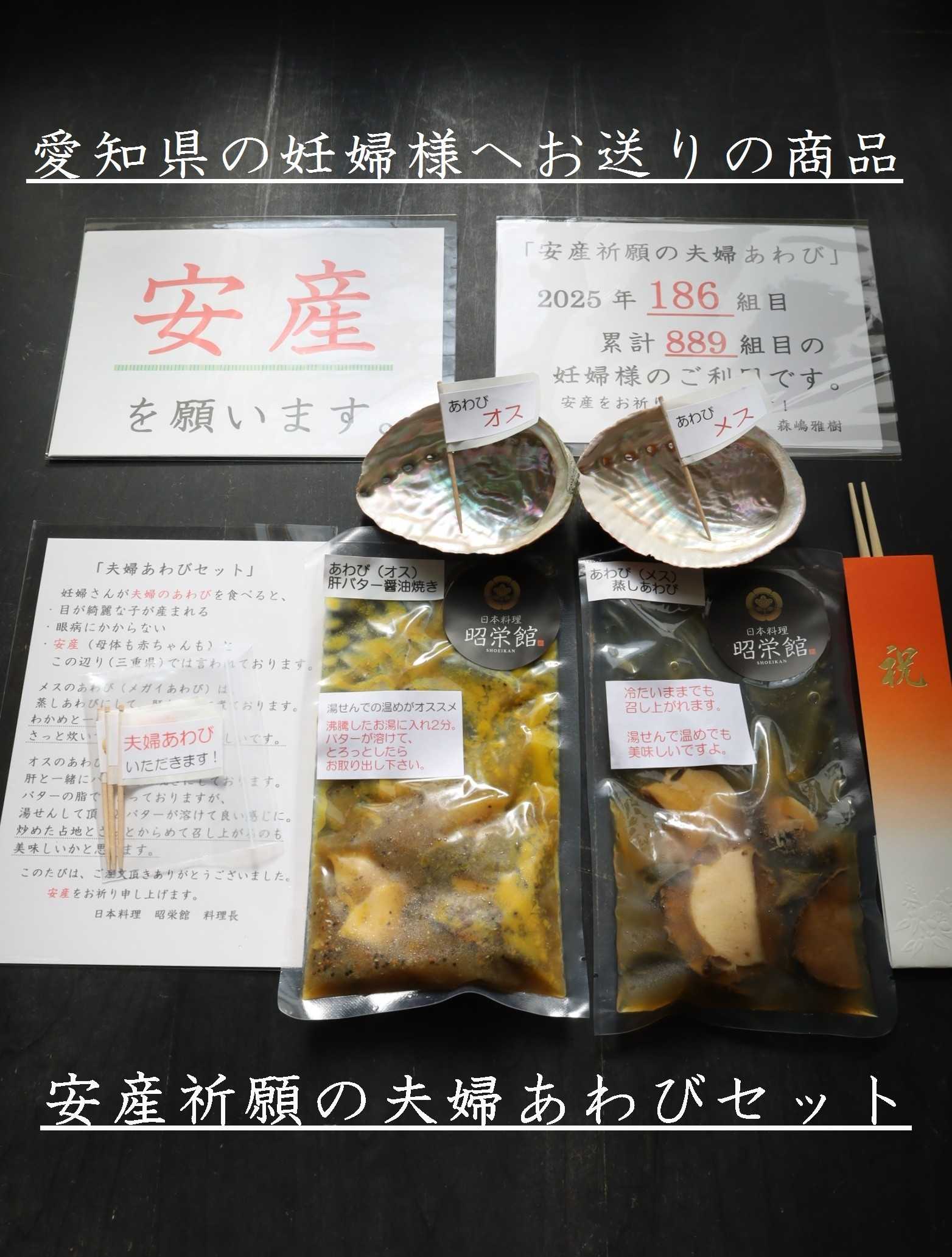

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-