(承前)

額田駅から少し南へ行ったところで、アヤメの花が咲いていたので撮影。花の中心部に網目模様(綾目)があるからアヤメだろう。カキツバタはこの部分が黄色で模様がないのだ。もっとも、外花被3枚、内花被3枚、ここまではいいが、更に内側中心部に形状の異なる小さな花被が3弁出ているのがちょっと見慣れない気がするから、「ナントカ?カントカ?」・アイリスという外来の園芸品種なのかも知れない。

(アヤメ?)

(アヤメ?)

(アヤメは智麻呂氏の好きな花の一つである。)

枚岡駅から急坂を下り、東高野街道に出て南進すると「瓢箪山商店街」に出る。シャッターを下ろしたアーケード街が多くなっている昨今であるが、この商店街は人出も多くいつも賑やかである。♪あ~なたと行きたい~ひょうたん山~♪という、女性の歌声が流れる商店街は「自転車は降りて通行して下さい。」と表示されているので、けん家持は普通は裏道を走る。近鉄瓢箪山駅前の踏み切りを南に渡ると「稲荷商店街」となる。アーケードが途切れる処から東に入る道は瓢箪山稲荷神社の参道になっている。

参道入り口に小さな石橋がある。太閤橋と刻されている。戦国時代の武将松永弾正久秀が、まだ浪人であった頃、旅の途中で食べ物に困り、この付近に供えてあった餅を食べて飢えをしのぎ、「出世したら恩返しをする」と約束をした。後日名をなした久秀は「瓢箪山は悲運の時のゆかりの地」ということで、古い木橋を石橋に付け替え、大功橋(後日、太閤橋と改称)と名付けたという言い伝えが残っている。

(太閤橋・手前の道が東高野街道。奥に稲荷神社がある。)

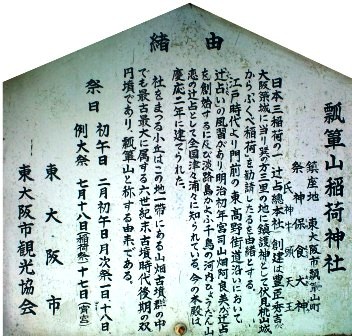

瓢箪山稲荷神社は、6世紀の瓢箪山古墳(双円墳)の上に祀られて居り、本殿はくびれ部に西面して建てられている。

豊臣秀吉が大阪城を築城するに当たって、墳丘上に金瓢を埋め、伏見桃山城から「ふくべ稲荷」を勧請したことがその起源だとか。

(瓢箪山稲荷神社)

(本殿)

小生が未だ小学生であった頃には神社の本殿脇の石穴でキツネが飼われていたという、ぼんやりした記憶があるのだが、そのキツネを見たという記憶が定かではないので、子供同士の会話の中で刷り込まれた幻想かも知れない。稲荷神社と東高野街道が交差する辻で、江戸時代には「辻占い」が行われていたそうだが、明治になって、山畑顕海が始めた「辻占

(つじうら)

」が大流行し、神社は大いに繁昌したそうな。現在でも「辻占」という炙り出しのおみくじが売られている。

もっとも、現在では「占い」と言えば、石切神社の参道である。占いの館(人相、手相、姓名判断、易、水晶占い、タロット占い等々)など、様々な占い師が「占い

(「売らない」?)

」

を売っていますな(笑)。

瓢箪山稲荷神社から裏道を通って縄手中学校の前を通って梶無神社へ。この縄手中学校はけん家持の出身校。今は亡き担任のI先生を何かとお煩わせしたのは、この学校に通っている頃のことでありました。数年前に校内の一画に市立埋蔵文化財センター「発掘ふれあい館」というのが開設されたが、今回は立ち寄らずに参ります。

(梶無神社)

(本殿)

梶無

(かじなし)

神社は、もとは四条梶無の里

(東大阪市神田町)

にあった神社。梶無の里の由来は、神武天皇が孔舎衛坂

(くさえざか)

の戦いで長髄彦

(ながすねひこ)

に敗れて、難波江を南下した時、風雨が強くなり、船の梶が折れて漂流し、船がこの地に流れ着いたからだという。石切の少し北から流れて来たのだから、偐家持も似たようなコースを自転車で流れて来たことになる。

写真の本殿左裏に見えるクスノキの大木はアオバズクの繁殖地(巣を作る木)として、市の天然記念物に指定されている。

神社にお別れして、縄手中学校の裏の道に出て自宅へ。これから先の道は中学時代の通学路である。北進し途中で右折、東に坂道を上る。道々に同級生たちの家がある(あった)。坂道を上った処が中学・高校と同じだったA君の実家である。彼は中学生にして永井荷風や谷崎潤一郎やプルーストやらを読んでいた早熟な読書家であったが、現在は東京在住にて、もう10数年顔を合わせていない。その彼の実家のすぐ近くにあるのが「空川地蔵」である。

(空川地蔵)

昔、この前の道に沿って空川という川が流れていて、そこで下半部の欠けた石仏が発見され、これを祀ったのがこの地蔵堂とのこと。中には胸から上だけの地蔵菩薩像が安置されている。

坂を登りきって左折すると安養寺という寺がある。寺の前の道を北へ進むと出合地蔵がある。

(出合地蔵)

この地蔵は、生駒山を越える道 (鳴川谷道・地蔵谷) の出合という地にあった磨崖仏を、採石の際に切り取って、現在地に移し、地蔵として祀ったものとのことである。

(左・地蔵菩薩立像、右・来迎印弥陀立像)

弥陀と地蔵を並べて彫る石仏は古い墓によく見られるもので、室町時代に流行した石仏であるが、普通は形が小さいものなので、これは形も大きく(像高52cm)彫刻も優れているということで南北朝時代の作と見られている。

中学時代の通学路にはこのような地蔵堂があった訳だが、普通の中学生はそんなものには目もくれない。ヤカモチ少年も同様。毎日それを目にしながら通っていたのだが、由来のことなどは勿論、地蔵のことなど考えたこともなかったのでありました。それはありふれた風景の一つに過ぎなかったのだから。

以上で石切・額田・瓢箪山近隣散歩全2巻完結です。我が里のをちこちにお付き合い下さり有難うございました。また機会がありましたら、ご近所で面白い処など気付き次第ご案内申し上げることと致します。

-

自宅療養記・花園中央公園、ライフ新石切店 2025.11.07 コメント(2)

-

自宅療養記・ホルター心電図と枚岡神社な… 2025.11.04 コメント(2)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

坂田晃一 NHK大河… New! くまんパパさん

PSB (パーフェクトサ…

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん

New!

☆もも☆どんぶらこ☆さん樫 追加 年内最終…

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんいよいよ 忘年の候 New! lavien10さん

竹遊びその後 New! ふろう閑人さん

恥をかく寸前

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さん東京タワー

New!

七詩さん

New!

七詩さん晴のち曇ブログ fusan2002さん