2023年10月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

シロザかアカザか?、

鮮やかな紫のアメジストセージが歩道にまでせり出していました。秋晴れが続き歩くのにはいい季節です。サケが遡上していないか橋の上から覗いてみますが、魚影はありません。堤防の草が一足先に色づきはじめました。シロザ、正直、シロザかアカザか分かっていないのですが、アカザは滅多に見られないとかいいますから、シロザでいいでしょう。午後の日差しに遠くの山肌の色が見えました。

2023.10.30

-

男体山が初冠雪

男体山が初冠雪したと昨夕のNHKローカルでやっていました。10月25日の初冠雪は去年と同じだそうです。家の近くからは高原山や塩原山塊、那須連山などは見えますが、日光方面は見えないので見える所まで行ってみました。男体山に白いスジが見えます。ぼんやりとしか見えませんが雪でしょう。今頃紅葉は中禅寺湖あたり、徐々にいろは坂を下ってゆく頃でしょうね。女峰山の方は?、男体山と比べても数メートルしか標高が違わないのにハッキリと雪とは分かりませんでした。カラスウリ、セイタカアワダチソウ、今日も秋らしく心地良い暖かさです。

2023.10.26

-

2023渓流釣りを振り返って

渓流釣りが禁漁になって約1ヶ月が過ぎました。3月の解禁当初に通ったのは、前の年に上流で釣り人から聞いた、釣れると言う下流の川を探す所から始まりました。この川のこの場所だろうと見当をつけて釣り始めると、始めの一匹は銀毛ヤマメでした。確かに田んぼの中を流れる湧水の川は春先でも水温が高いようです。しかし後が続きませんでした。2回目は全く反応がありませんでした。3回目で強力な引きにヤマメ用の0.4でも0.6でも簡単に糸は切られてしまいました。何者なんだろうと思いながら、4回目で0.8を試して切られたので5回目は9号の釣針に1.5号の糸を直結して臨み、ようやく釣りあげたのはヤシオマスでした。ヤシオマスは栃木県水産試験場が開発したニジマスの三倍体といわれています。養殖用のマスですが、交雑が起こらないように雌の卵に処理をして産卵しないようにしたものだそうです。ニジマスに似ているのはあたり前ですが違いがあるので色々と調べました。近くの川でヤシオマスを釣ったという数年前のブログ記事も見かけました。ニジマスの白身に対してヤシオマスはサーモンピンクで区別がつきます。養殖用のヤシオマスがなぜ川にいるか、養殖場から逃げた?、ちなみに栃木県水産試験場は釣った川の近くでもあります。ホームリバーの那珂川上流のヤマメは芳しくありませんでした。釣れるのはほとんどが放流されたもので、綺麗なヤマメが釣れるのは珍しいことでした。6月初めまで那珂川に通いましたがイワナは一匹も釣れませんでした。前年は尺イワナを始め良型のイワナが数匹掛かっていたのでとても不思議でした。大小こそあっても全く釣れないなど今まで一度も無くて、イワナと川の環境が変化したのかと心配になりました。6月に入り、雪代の治まった会津に釣りに行くようになりました。6月からはテンカラですが釣れたり釣れなかったり、会津でも今シーズンは思ったような釣りは出来ませんでした。釣りは楽しみの一つだからあまり釣れなくてもいいのかも知れませんが、釣れるに越したことはありません。10月も下旬、今日は天気もいいので山の方に行ってみました。渓流はすっかり秋でした。川の中を覗いてみると2匹の魚が泳いでいるのが見えました。紅葉が里に降りてくるのももうすぐのようです。

2023.10.25

-

ミズヒキ紅白

お茶の花を撮ろうと近づくとスズメバチがいました。この辺りではお茶の木を垣根にしている家が数軒あります。スズメバチは1匹ではなく何匹も来ているようです。と言うことは近くの何処かにスズメバチの巣があると言う事、すぐにその場を離れました。ウルシが色づきはじめました。ミズヒキ、白ミズヒキ、桜の根元にキノコ、秋ですね。

2023.10.20

-

キツネノボタン

今日も文句ない秋晴れです。晴れれば放射冷却によって朝は冷え込みます。今朝の最低気温は4.5℃で、10月にに入ってから9度目の一ケタ気温でした。近所のそば畑はまだ花が咲いていました。小さな花が沢山ということは沢山の実がなるということのようです。キツネノボタン、この花は?、シソ科だということは分かっても似たような花が沢山あって分かりません。牧野富太郎博士ならすぐわかるのでしょうね。

2023.10.18

-

キバナアキギリ

秋晴れでも風が出てきました。風速8メートル前後の強風です。山道で車をとめて道端の花を眺めます。アザミ、ナギナタコウジュ、キバナアキギリとミズヒキ、那須連山、茶臼岳と朝日岳、遠すぎて笹の緑は分かっても紅葉の進み具合は分かりません。

2023.10.17

-

近所に電子基準点がありました

この秋一番の好天です。青々とした田んぼの向こうには塩原山塊が見えます。こんな日は紅葉の名所は混みあっていることでしょうね。田んぼの緑は稲を刈り取った後に出てきたひこばえです。今年は異常な猛暑でしたから、新米と言えどもあまりおいしくないかも知れません。地理院地図を見ていたら家の近くに見慣れないアンテナのような記号がありました。何処にあるのか探していると、公民館の敷地の外れにそれはありました。国土地理院の観測点で電子基準点だそうです。衛星を利用して地球上の位置や海面からの高さなどを正確に測定しているそうで、全国には1300ヶ所あるそうです。公民館とは言え広い敷地の片隅ですから、気づく人はほとんどいないでしょう。

2023.10.14

-

古い山の写真(間ノ岳、北岳、徳本峠)

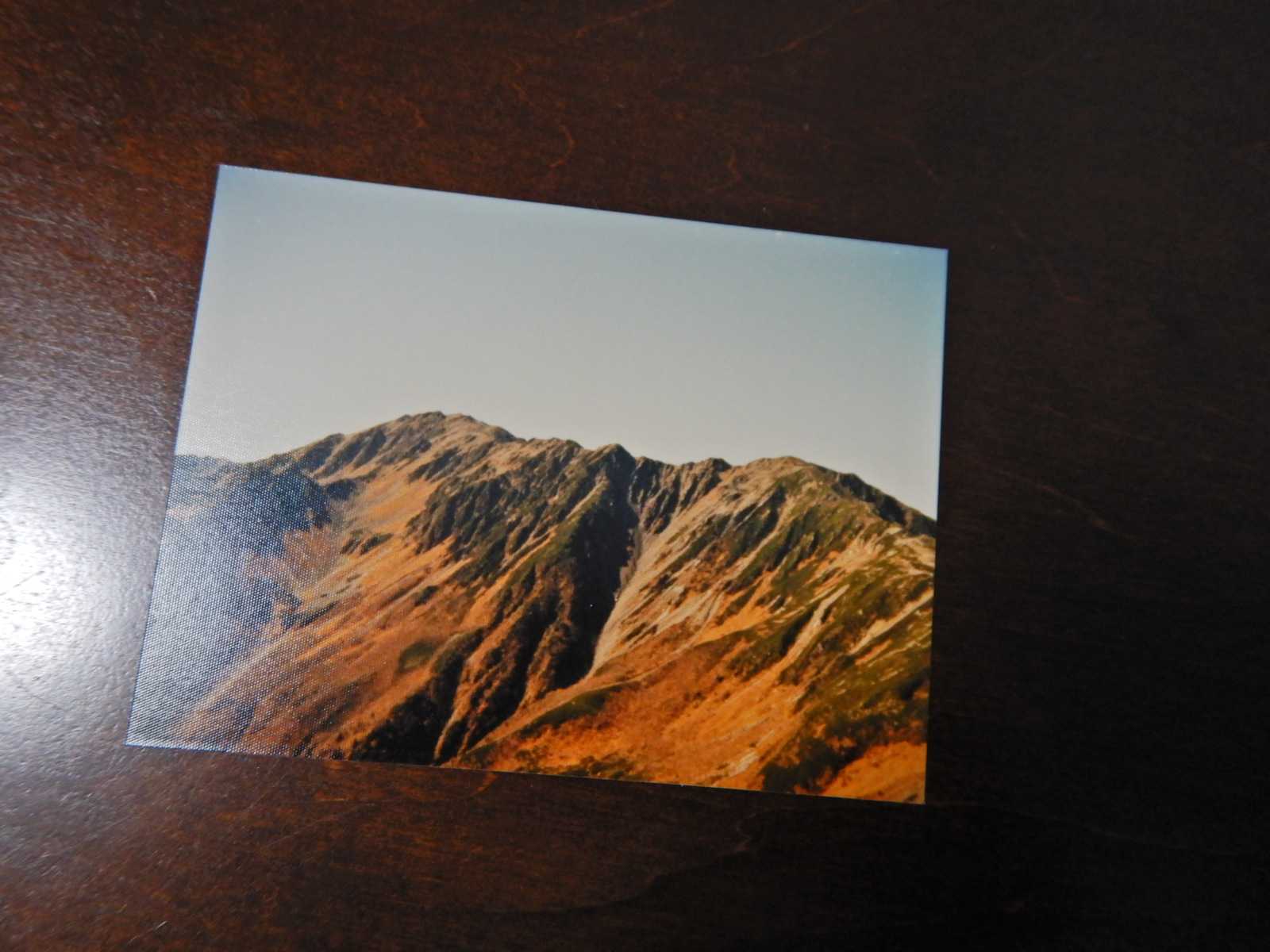

むかし10月10日は体育の日でした。第1回の東京オリンピックの開会式が行われた日を記念して体育の日となったそうです。体育の日で忘れられないのは南アルプスの北岳でみぞれが降ったことでした。30年以上前の秋の日、大樺沢をたどり北岳山荘へたどり着き、受付をした後に間ノ岳に登りました。間ノ岳、富士山もよく見える好天でしたし、翌日登る予定の北岳も良く見えました。翌日は北岳の頂を超えて下山でしたが山頂で霙に遭ったのです。10月10日の事でした。下山するにつれて天気は回復しましたから山の天気であることは言うまでもありません。体育の日はスポーツの日となり10月の第二月曜に変わりました。北岳、一番のお気に入りは徳本峠から見た穂高方面の写真です。上高地まで車道が開かれる前のクラシックルートとして昔から人気がありました。当時の徳本峠小屋は突っかい棒のある小さな山小屋でした。今になって小屋の写真を撮っておかなかったことを後悔しました。先人たちはこの峠を越えて槍や穂高へ向かった道です。赤茶けた明神岳の奥に頭だけ出した前穂高岳、この年は10月21日で奥穂高岳は真っ白でした。以前は奥穂高岳が3番目で間ノ岳が4番目の標高でしたが、今は間ノ岳と奥穂高岳の標高が同じで日本で3番目の高峰となり年月の流れたことを感じています。どちらも30年以上前のことですが、たまにはアルバムを開いてみるのもいいものです。

2023.10.10

-

停電に備えてカセットガスストーブを買いました

深夜からの冷たい雨で日中でも15℃台の気温です。洗濯物を乾かす為にこの秋初めてエアコンの暖房を入れました。昼過ぎて一時的に雨がやんだので近所をブラブラ、雨に濡れた花が寒そうです。カセットガスストーブが届きました。去年から欲しかったものですが、ようやく買いました。一切電気を使わないので停電時に使えます。冬の暖房はエアコンとコタツ、電気ストーブですべて電気に頼っています。もし停電になれば大変です。電気を必要としないのでもちろん電気コードはありません。取説を読んでカセットガスボンベをセットします。点火してみると正常に作動しました。標準とエコモードの切り替えがあるだけでシンプルな作りです。小さなストーブで持ち手もありますから持ち運びも簡単ですし、もしも停電した時の備えになります。但し、いいことばかりではありません。燃料がカセットガスボンベですから1本で連続燃焼時間が約3時間ちょっと、木造だと3畳用だそうです。普段は脱衣所で使いたいと思っています。

2023.10.09

-

十月桜が咲きました

強風が止んで三連休の中ではいちばん穏やかな天気になりました。神社に行ってみました。見上げると雲の動きは速いようです。榧の実が落ちています。カヤの実のヤニの匂いなのでしょうか、森の匂いというか私の好きな匂いです。シュウメイギク、十月桜が咲いていました。小さな花はどちらかと言えば地味な桜ですが、秋から冬まで長く咲いてくれます。あんなに暑かった夏なのに咲く時期を忘れてはいませんでした。今朝の最低気温は6.4℃とこの秋の最低を記録しました。日光の男体山と女峰山、秋が深まるにつれてクッキリと見えるようになってくることでしょう。明日は一日中雨の予報です。

2023.10.08

-

那須朝日岳の遭難事故に想う

栃木県北東部の当地は昨日今日と強風が吹き荒れています。那須朝日岳で4名が亡くなると言う遭難事故が起きてしまいました。事故の発生した6日は麓でも最大瞬間風速18m/sでしたから、とても山に登るような状況ではありませんでした。通報を受けた警察や消防も昨日は強風で捜索が出来ない状況だったそうです。強風の日は、登り始めても峰ノ茶屋跡避難小屋の手前でほとんどの人は登山をあきらめて引き返すもので、私も何度となく引き返しています。私は5日のブログで7メートル前後の強風が吹き始めたと書いています。連休は天気が悪くなる予報だから山には行けないだろうとも書いています。那須に50回近く登っていれば平地で暮らしていてもそれが分かります。那須は2000mに満たない山の連なりですが、会津側からの強風が吹く日は飛ばされそうになり歩くことも出来ずとても危険な山になるわけです。5月8日にも朝日岳付近で遭難騒ぎがありました。強風で救助活動が出来ないでいる中、連絡を受けた三斗小屋温泉大黒屋(前泊地)の主人他1名が危険を顧みず防寒着と温かい飲み物などを持って遭難者の元に向かったのでした。今日の那須連山は茶臼岳も朝日岳も雲がかかっています。合掌、天気が良ければごく普通の山なのですが、昨日今日の天候では絶対に登ってはいけないのです。何度となく言われてきたことですが「引き返す勇気」が必要です。(去年10月の那須朝日岳)7m前後の強風を避けて歩くといい香りが漂ってきます。キンモクセイも今年は遅いようです。シユウカイドウ、アオツヅラフジ、小さいブドウに見えなくもないのですが毒があります。ブドウに似ていると言えばヨウシュヤマゴボウの実も毒があります。最近はどこにでもあるので子供が取らないといいのだがと、余計な心配をしてしまいます。

2023.10.07

-

今年もアサギマダラが来てほしい

富士山が初冠雪したそうですが、本来はそういう季節です。当地の今朝の最低気温は15.2℃、曇り空で気温のあがり方は鈍かったのですが2時頃になってようやく晴れてきました。見上げると秋の雲がでています。栗も実りました。アザミも咲いています。去年、アサギマダラを見たのは10月10日でした。今年もアサギマダラは来てくれるのでしょうか、今年はアサギマダラの好きな花が少ないように感じています。季節の移ろいとともに山の稜線もクッキリとしてきました。7m前後の強い風が吹き始めました。当地は明日も強風になるようです。山に行こうと思っていたのですが、3連休はあまり天気が良くないようです。

2023.10.05

-

猛暑でお世話になったエアコンの掃除

昨夜からの冷たい雨で気温があがりません。降ったり止んだりの雨は24時間で28ミリの雨量、午後になっても17℃台ですから肌寒くて着るものに工夫がいるようです。今年の夏は大変お世話になったエアコンの掃除をすることにしました。夏にも定期的に掃除はしていたのでフィルターにあまり埃はついていませんでした。今回も掃除機で吸い取るだけで大丈夫そうです。吹き出し口のフラップの内側を拭き掃除、エアコンは取り替えて1年ほどですからほとんど汚れはありませんでした。センサーらしき物には触らないように注意、自動クリーニング機能もついていますから最低限の掃除だけに留めました。最後に全体を拭き掃除して終了です。寝室の全く同じエアコンと合わせて2台、30分くらいで掃除は終わりました。夏場の電気代は最高でも6000円台でしたが、冬場はコタツとエアコンで2万円台になるのかと思えば少し気が重くなります。次に使うときは間違いなく暖房になるでしょう。公民館の前の花壇には雨に濡れて菊の花が咲き始めていました。朝の冷え込みや日中の気温の低さ、一気に秋が来たようです。まだ暖かい日もあるでしょうが、そろそろコタツの出番ですね。

2023.10.04

-

アキノウナギツカミ

栃木県北東部の当地、今朝は9.9℃まで冷え込みました。あんなに暑かったのがウソのようです。日中は26℃台まで気温は上がりましたが湿度が低いので爽やかです。開花が遅れた彼岸花はまだ、あちらこちらで咲いています。ツユクサ、シロツメクサ、気温が下がり適度に雨も降るので元気になったようです。水辺にはアキノウナギツカミ、植物では珍名さんの一つでしょう。名前が変わっていて一度覚えたら忘れません。花はミゾソバと似ていますが葉は細長く茎を包むようにでています。名前の元となった茎のトゲは鋭く、ぬるぬるとしたウナギでも滑らないかも知れません。

2023.10.03

-

カマキリが侵入

午後2時で24℃台の気温、6~7メートルの北西の風で湿度が低いのが分かります。ようやく夏が終わったと実感しました。玄関の戸を開けていたらカマキリが入って来たようで、窓の内側にとまっていました。7~8㎝くらいでしょうか、小さいし緑色でもないからまだ子供のカマキリのようです。つまんで庭に放してやりました。この夏は異常な暑さでした。暑さで枯れたプルーンの枝ですが、新たに新しい枝がでてきました。他にも小さな芽は育ちつつあります。向かいの家でも植木の枝が枯れたとか葉が落ちたとかあったそうですが、また枝や葉が出てきたそうです。アゲハ蝶の幼虫に葉を食べられてしまった高さ80㎝ほどの山椒の苗木ですが、上の方に葉が出てきました。植物もそれぞれこの夏の暑さや虫の害を乗り越えて、秋に向かっているようです。

2023.10.02

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 登山をして、自然や景観に関心を

- 秋の日向山(1,660m)山梨百名山(後編…

- (2025-11-20 06:00:18)

-

-

-

- 昆虫採集しよう

- 散歩で撮ったトンボ;マユタテアカネ…

- (2025-11-26 20:56:43)

-