Comments

Freepage List

噂の毒出し大作戦

朝食抜くのは朝めし前

水を見ずは向こう見ず

麺液革命は免疫革命

もてるモデルになるために前編「転落編」

もてるモデルになるために後編「復活編」

髪様をほっとけ様にしないで

月が昇ってツキアップ

月が昇ってツキアップ2

月が昇ってツキアップ3

腸~気持ちいい前編

腸~気持ちいい中編

腸~気持ちいい後編

秘湯は毒出しに大ヒット~

全身良くなる半身浴

朝食ぬきましておめでとうございます

ホ・オポノポノ

ミラクル・ハーブの真実

ヒストリー・デトックス

いよいよ14周年です

みおの正体にご招待

ゆきの正体にご招待

秘湯は毒出しに大ヒット~2

いかす電磁波天国ニッポン

続・いかす電磁波天国ニッポン

神々からのメッセージ2 予言編

アワワっなアワの歌

神が助ける本物の産業

続・神が助ける本物の産業

続々・神が助ける本物の産業

緊急提言・植物さんの主張!

風前の灯から風水の灯へ

ベッキーさんに捧げる日記大作戦

ホメオパシーを褒めよパシッと!

人生がときめく片づけの魔法

一富士 ミタか 三茄子!

おっと、この音セラピーは身逃せない!

魔法のめがねには目が無え~

22を超えて湯気!(完全版)

続・22を超えて湯気!(完全版)

続々・22を超えて湯気!(完全版)

縄文人のこころを旅する

クリーニング・ハーブ

意識の高さが家族を救う

今はスマフォにご用心!の巻

デジタルデトックス

デトックス三MAIの巻

こんなに心地よい場所は初めてですの巻

モンロー無用ノルディック有用

ドームハウスと長岡式酵素玄米飯

皆神山の謎のフィナーレに、みお登場

みおもんたの麻ズバッ!

新キャラ、甘野クキ登場!前編

新キャラ、甘野クキ登場!後編

お客様は神様です/サプリメントについて

効きすぎステビア伝説

お客様は神様です/腸脳力とステビア

効きすぎLOA伝説

リンゴはやっぱりスターだ!

元気が出る電気

愛と感謝と笑いのステビア普及活動

ツキアップコースでツキアップ

音と形の秘密

地球暦で時間と空間のデトックス

急にいちいち話題にする911(笑)

闘う預言者ミミ萩原 天からの警告

隠れ糖尿病の救世主現る!

福山雅治さんGACKTさん京本雅樹さん1日1食

あけましておめで糖ございます!

ステビアに流れがキテマ~ス!

町内でも話題の腸内フローラ!

ステビアの力で「お肌美人」「体内美人」

日本語が世界を平和にするこれだけの理由

カラダがときめくEMBODY&美顔率

オーラ・デトックスで起きること

お金のいらない星

極上のサロンを手のひらに

カンタン歯ぐきケアでカラダ健康!

幸運を運ぶ勾玉ペンダント

テラヘルツのしずく

A級保存版・知られざるステビアの秘密

低周波対策にもLOA

LOA環境エネルギーで憩いの安心住宅に!

日本の子どもたちにも電磁波対策を!

LOA環境エネルギーで憩いの音を!

グーミンをデトックスしてムー民に!

ヒストリー・デトックス・スペシャル

オーガニックのチカラ

年末年始のセドナツアー&スエットロッジ

秘湯は毒出しに大ヒット~3

続・あけましておめで糖ございます!

毒出し酵素玄米ダイエット

ブルゾンちえみがステビアちえみに大変身?!

桐谷美玲さんにもあのヒミツ教えた~い

あなたのスマホは危険スマホ?それとも安心スマホ?

参加者大満足の重ね煮教室

皆さんがステビアのことをよく知らない最大の理由はコレ!

本当は健康寿命が短い日本人の体質

ステビアで町おこしプロジェクト始動

総選挙のデトックス

不死鳥のヒストリー・デトックス

ウォーキング・デトックス

安室奈美恵さんも推奨の「ITデトックス」がカンタンにできる宿

戦争デトックス

今や浄水シャワーは家庭の必需品

温水洗浄トイレのコワーイ話

環境ホルモンから家族を守る50の方法

貨幣制度のコワーイ話

なるべく働きたくない人のためのお金の話

菌が信念!

知れば幸せになれるお金の話

のおさんちにやってきた金星人ミルトンさんの教え・その1

ウイルス対策の王道

金窮企画!コロナ時代におすすめの現金収入アップ術

コロナ時代におすすめの宿

愛よりもこの映画が地球を救う?

韓国を震撼させたベストセラーの日本語版

韓国ドラマが、めちゃ面白いそのワケとは?

ツキアップコースでツキアップ!

今こそ予言について考える

続・ツキアップコースでツキアップ!

本当はこわくない新型コロナウイルス

かわいくない子にはスマホをさせよ!

続々・ツキアップコースでツキアップ!

デトックス効果のある“主食”とは?

お客様撮影のオーブの動画にチューモク!

マスクフリーの宿ドーム・パラダイスにチューモク!

日帰りツキアップコースはじめました!

注目!2025年予言と精神世界3.0の先進&洗心世界

臨死体験者の覚醒したマインドにチューモク!

『最高の幸せは、不幸の顔をしてやってくる!』にチューモク!

「シンギング・リン セルフヒーリング」にチューモク!

ワク沈黙の春のススメ

この2年のコロナ騒動から学ぶ未来志向の啓蒙書

映画「夢みる小学校」にチューモク!

日本列島で幸せに生きるために今するべきこと

一家に一冊!「新型コロナ真相 謎とき紙芝居」にチューモク!

マスクを捨てよ、町へ出よう

「第1章 やっぱりこわくなかった新型コロナ」

「第2章 本当はおそろしい遺伝子ワクチン」

「第3章 ワクチン後遺症の病態機構と予防軽減法」

「第4章 ポストコロナ時代に残される2つの課題」

「第5章 コロナ騒動から見えてくるもの」

「第6章 遺伝子ワクチン「副作用」黙示録」

本当のことを言えば殺される

婚活デトックスのすすめ

「スマホ脳から運動脳へ」にチューモク!

家で死のう!その1

今こそ縄文土器に触れながらシンギング・リン瞑想を!

うらやましい孤独死

2025年7月5日に何かが起きても起きなくても・・・

シンクロの泉

ふんどしシンクロ

妖精の写真の要請シンクロ

LOA88みおりん♪誕生秘話

トヨエツより、シンエツ!

元気が出る電気シンクロ!

続・元気が出る電気シンクロ!

続・トヨエツより、シンエツ!

自由学園シンクロ!

「究極の愛」シンクロ!

続「究極の愛」シンクロ!

22を濃いティーゆけ(復刻版)

214シンクロ

続・214シンクロ

超古代史の検証シンクロ

コミュニケーションの極意シンクロ

アグネス・ラムー・シンクロ

私のシンクロ人生でもピカイチのシンクロ!

ダブルまゆまゆシンクロ

わの舞&わの米シンクロ

エイトスターダイヤとドーム・パラダイス

美女のたたずまいさんと酵素玄米飯シンクロ

ネネさんに捧げるシンクロ大作戦

LOAシンクロ

サプリ名前シンクロ

瀬織津姫シンクロは突然に

ステビア普及仲間シンクロ

ま~るくって ちぃっちゃくって 三角だ!

辛酸なめ子さんシンクロ

3月26日、賛、フローシンクロ

ワンちゃんのワンチャンスシンクロ

越智啓子先生シンクロ

8と88と888シンクロ

五芒星&六芒星シンクロ

げんぱつシンクロ

杉本錬堂師匠シンクロ

太陽の子シンクロ

カール大帝シンクロ

88シンクロ・ファイナルアンサー

昭和天皇に御唱和ください・シンクロ編

千利休シンクロ

縄文シンクロ

小さな宇宙人シンクロ

昭和天皇にご唱和シンクロ

シャスタシンクロ

「神の数学」シンクロ

「植物と会話をした人たち」シンクロ

「ソーラーパネル」シンクロ

LOAとの出会い秘話シンクロほか

「ためしてガッテン」シンクロ

丹生川上神社シンクロ

やまと&大和シンクロ

LOAゴーヤクリームシンクロ

富士山シンクロ

腸と酵素玄米シンクロ

ナナさんジョーさん夫妻&縄文シンクロ

竹島水族館の熱帯魚シンクロ

私のシンクロ人生を全肯定させてくれた本

新月のトゥルシーシンクロ

縄文土器のドキドキシンクロ

太陽の子どもたちシンクロ

シュタイナーシンクロ

藤原史織さんシンクロ

辻麻里子さん&レムリアシンクロ

大坂なおみ選手の蝶わかりやすいシンクロ!

シンクロセラピー by 辛酸なめ男

25年前で25日という「25(符号)」シンクロ

ドーム・パラダイス原点シンクロ

生き残るのは何故か三分の一というシンクロ

「今日、誰のために生きる?」シンクロ

「ひとり合格すれば、ひとり不合格」シンクロ

カフェフルール広瀬尚子さんとの出会いシンクロ

『ホピ的感覚 預言された「浄化の日」のメッセージ』と7月5日シンクロ

鳥と軽井沢でシンクロ

世界を救う日本語民族シンクロ

天上のシンフォニー想像の7日間

ホリスティック紀行・北軽井沢

メキシコの巨大野菜を求めて

ボルダー天使ツアー

嵐の前に知っておきたいこと

3分でわかる毒得の法則!

常用しているサプリ健康食品ランキング

ピュアなステビアパワー

ステビア美容ジェルのチカラ

デトックスの宿

テーマ: ★つ・ぶ・や・き★(566266)

カテゴリ: カテゴリ未分類

★2月26日(Gate♯52)

【記憶の扉が開く日】

月に吠えるオオカミの遠吠え。

地球に向かって歌うクジラの歌声・・・

誰かがどこかで呼んでいる。

抑えていた記憶の扉が開く日。

遠い約束がよみがえり誰かに会いに行かなければという感覚になるだろう。

(以上転載)

災害の記憶の扉を開くためにも・・・

うちに宿泊された際に津波の予知夢を体験)のお父様が、長年、

「災害伝承碑」の調査をされていて、東京新聞のWebニュースで

紹介されました。

“一七八三年の浅間山の天明噴火に関する災害伝承碑が十五基”

とありましたが、昨年の夏、暑い日に訪れたやんば天明泥流ミュージアム。

『 ★やんば天明泥流ミュージアムにチューモク!★ 』

そのときは知らなかったのですが、高瀬正さんは、

やんば天明泥流ミュージアムにも資料提供されていて、

されています。

みお&ゆきが、泥流ミュージアムを訪れた

2日前の2021年7月16日に放送された

『声のつながり大学 第8回』でも

高瀬正さんの著書「江戸の災害碑」が

今後ますます自然災害は増加していくと思うので、

こうした「災害伝承碑」の存在にも改めて注目して

いくことが大切ですね。

だから、正さんの活動は、正しいのだ!(笑)

心からの感謝とダジャレをこめて・・・・みお \(@^O^@)/

人気ブログランキング「女一人旅」には、

女性の一人旅に役立つ情報がいっぱい!

♪おんな~ごころを~癒す~でしょう

♪あなた~ポチっして~来た~の宿(笑)

にほんブログ村

テラヘルツ&環境エネルギー改善製品のお求めは・・・

『 送料無料のツキアップ通販 』

アメブロもやってます。

『 LOA88みおりん♪とLOAラブな仲間たち 』

JJJじゃなくってDDDな癒し宿!(笑)

デトックス&ダイエット&ドームの不思議宿!

ドーム・パラダイス

https://domeparadise.com/

【記憶の扉が開く日】

月に吠えるオオカミの遠吠え。

地球に向かって歌うクジラの歌声・・・

誰かがどこかで呼んでいる。

抑えていた記憶の扉が開く日。

遠い約束がよみがえり誰かに会いに行かなければという感覚になるだろう。

(以上転載)

災害の記憶の扉を開くためにも・・・

うちに宿泊された際に津波の予知夢を体験)のお父様が、長年、

「災害伝承碑」の調査をされていて、東京新聞のWebニュースで

紹介されました。

『 被災の歴史や教訓、後世へ 災害伝承碑で学ぶ「備え」 パネルや写真 県立川の博物館で企画展 』

災害伝承碑は過去に発生した洪水や津波、火山災害、土砂災害などの様相や被害状況などを記した石碑やモニュメントのことで、災害の発生地点や周辺の寺社に設置されることが多い。同館学芸員の森圭子さんによると「限られた人しか閲覧できない古文書と違い、石碑は失われにくく、多くの人に知らしめようとする意図が強い」という。会場では約四十基を写真やパネル、拓本で紹介している。

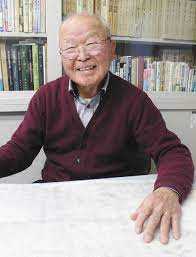

県内で確認された百三十一基の多くは、県内外の災害伝承碑を調査してきた高瀬正さん(73)=小川町=が発見したもので、森さんの追加調査でも見つかった。

内訳は水害に関するものが九十三基(他の災害種別との重複含む)で、全体の七割を占める。洪水時の水位を記した水標や、溺死者の供養碑、救済に当たった人物をたたえた墓碑などがある。

ほかに一七八三年の浅間山の天明噴火に関する災害伝承碑が十五基、関東大震災(一九二三年)など地震関連が十二基、天保の大飢饉(ききん)(一八三三〜三六)など飢饉関連が十一基、干ばつと疾病の関連が、それぞれ五基確認された。

“一七八三年の浅間山の天明噴火に関する災害伝承碑が十五基”

とありましたが、昨年の夏、暑い日に訪れたやんば天明泥流ミュージアム。

『 ★やんば天明泥流ミュージアムにチューモク!★ 』

そのときは知らなかったのですが、高瀬正さんは、

やんば天明泥流ミュージアムにも資料提供されていて、

されています。

みお&ゆきが、泥流ミュージアムを訪れた

2日前の2021年7月16日に放送された

『声のつながり大学 第8回』でも

高瀬正さんの著書「江戸の災害碑」が

今後ますます自然災害は増加していくと思うので、

こうした「災害伝承碑」の存在にも改めて注目して

いくことが大切ですね。

だから、正さんの活動は、正しいのだ!(笑)

心からの感謝とダジャレをこめて・・・・みお \(@^O^@)/

人気ブログランキング「女一人旅」には、

女性の一人旅に役立つ情報がいっぱい!

♪おんな~ごころを~癒す~でしょう

♪あなた~ポチっして~来た~の宿(笑)

にほんブログ村

テラヘルツ&環境エネルギー改善製品のお求めは・・・

『 送料無料のツキアップ通販 』

アメブロもやってます。

『 LOA88みおりん♪とLOAラブな仲間たち 』

JJJじゃなくってDDDな癒し宿!(笑)

デトックス&ダイエット&ドームの不思議宿!

ドーム・パラダイス

https://domeparadise.com/

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

イルカみたいに生き…

New!

さそい水さん

New!

さそい水さん

白峰先生、改め!天… 鹿児島UFOさん

展示会の後日談(筥… 【 たまのを 】さん

信州 日日是好日 はなあそびさん

Walk in the Spirit tt555さん

New!

さそい水さん

New!

さそい水さん白峰先生、改め!天… 鹿児島UFOさん

展示会の後日談(筥… 【 たまのを 】さん

信州 日日是好日 はなあそびさん

Walk in the Spirit tt555さん

© Rakuten Group, Inc.