-

1

自転車のバルブ方式

にほんブログ村 先日の自転車のスーパーバルブの記事へのコメントに関して少々不安がありましたので補足します。自転車のダイヤのバルブには種類があります。バルブの種類を間違えると 交換できませんので 十分に確認ください。次に バルブの種類を示します。(参考: 「バイシクル A to Z」)図の左から 順番に 英式バルブ,仏式バルブ,米式バルブです。1)英式バルブ 日本では従来から広く使われている方式のバルブです。 シティサイクル,ママチャリ,電動アシスト式自転車 などが 主にこのバルブです。 私の自転車はMTBですが バルブは英式バルブです。 ご紹介した 100均のスーパーバルブは この方式です。 キャップと袋ナットを外すだけで 工具なしで交換が可能です。2)仏式バルブ ロードレーサー,MTBなどで広く採用されています。 近年流行のロードレーサーはこのタイプですので、ご注意ください。3)米式バルブ 自動車,バイクなどで採用される 高圧用のバルブ方式です。上記の3方式で 空気入れも異なります。仏式,米式のバルブには、100均の英式スーパーバルブは取り付けられませんのでご注意ください 。お間違いがないよう、補足の記事でした。(記事: 音声入力 )【 着る毛布 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.28

閲覧総数 46

-

2

100均のスーパーバルブに変えました

にほんブログ村 自転車の虫ゴムが劣化して、エア漏れするようになりました。100均に行くと 通常の虫ゴムが品切れで、スーパーバルブがありました。(画像出典: 楽天市場)スーパーバルブを使ったことはありませんが、2個で110円ですので、急用でもあり試しに購入しました。スーパーバルブに、虫ゴムは付いていません。内部構造はわかりませんが、説明からは逆止弁だと思われます。逆止弁は図のような形で、可動式の弁が一方向からのみエアを通します。(画像出典: https://neoneeet.com/check-valve-line/)左の図で、空気入れでエアを青い矢印の様に入れると、スプリングが縮んで、丸で示された弁が開き、空気が入ります。空気入れを外すと右の図のようになり、スプリングの力で弁が閉じます。そのため、赤い矢印の方向へはタイヤ中の空気は漏れません。ネットで調べると、スーパーバルブは高評価です。何より虫ゴムタイプに比べて、数倍の長寿命とのことです。欠点としては、スーパーバルブではゴミが入った時に、 弁にゴミが噛み込んで、エア漏れを起こすことがあるそうです。私がバルブを付けた感じでは、得に問題はありません。通常の英国式バルブでは、何の変換もなく取り付けることができます。(ロードバイクバイクの場合は、英国式ではないので装着できません )私思うスーパーバルブの欠点は寿命となる交換時期がわかりにくいことだと思います。虫ゴム式であれば、外部から虫ゴムが見えるので寿命がわかります。スーパーバルブでは弁が見えませんので、寿命もわかりにくいでしょう。とりあえず、スーパーバルブを使ってみます。今後、何も私が記事に書かなければ、異常がないのだと思ってください。 (記事: 音声入力 )【 森の庭 バームクーヘン 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.26

閲覧総数 76

-

3

役小角だって お化粧してほしい

にほんブログ村 豊田市千足町の行者堂。以前散策で この行者堂までは来ていました。あと数800m北に歩けば 高見観音があった 観音院ですが以前の散策では この場所から300mで近くに見えている 三中山 松元寺に向かって 東に進みました。その後は 八幡社に到着で高見彰七の神馬を見つけましたので 結果として良かったわけですが。この行者堂も紹介する機会がなかったと思いますので 今回紹介します。当時は彩色された石像に 特に関心を持っていませんでしたので 紹介しなかったと思いますが こちらの役小角は彩色されています。天保二年4月7日と書かれています 。愛知県では役小角や観音像に 彩色する例が見られます。積極的には会いに行きませんが 機会があれば紹介するかもしれません。 (記事: 音声入力 )【 神戸魔法の生チョコザッハ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.22

閲覧総数 129

-

4

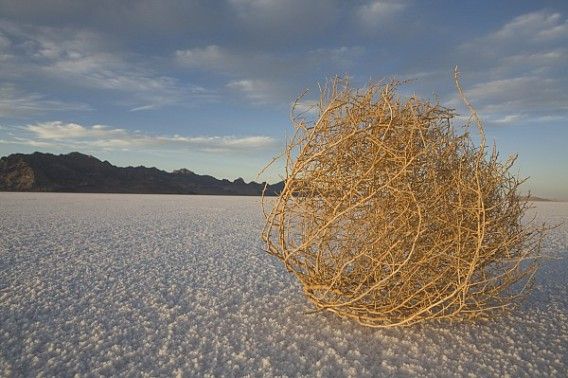

転がる災い - タンブル・ウィード -

正月早々、風邪で寝込んでいましたが、復活です。ゴロゴロ寝込んでいると、西部劇で風で転がるタンブル・ウィードを思い出しました。タンブル・ウィードは、いつも風に吹かれて転がっているわけではありません。秋に実が熟すると、種をばらまくために茎が折れて転がるのです。”西部劇の草”のイメージですが、アメリカにとってタンブル・ウィードは外来種。本来はアフリカとユーラシアに生育し、アメリカには1877年に持ち込まれました。タンブル・ウィードがアメリカに広まったのは、早くても西部開拓時代の終わりでしょう。(※画像出典:http://karapaia.com/archives/52117483.html)タンブル・ウィードが多数転がり、交通の障害になることもあるようです。下記の動画では、自動車がタンブル・ウィードを押しのけながら進んでいます。どこの国でも、動植物の外来種は困りものですね。

2018.01.13

閲覧総数 5404

-

5

この面白スポット、一見の価値あり!

今日は”面白スポット”をご紹介しましょう。こちらは愛知県西尾市の閻魔堂(えんまどう)です。常福寺の「刈宿の大仏」から国道247号線に沿って、碧南市方向へ100メートルほどの場所にあります。この建屋の内部には「常楽院」と表示があります。そして入り口には、目を惹く鬼のコンクリート像があります。この鬼は、澤常吉という人の作品らしい。製作は昭和4年と伝わります。建屋の内部には、建屋一杯の大きさの閻魔様がおられます。こちらは知名度が高い後藤鍬五郎の作品と伝わります。そしてこの完成度が高い閻魔様の傍には従者が・・・・・・。従者はなぜかシェパードです。後藤鍬五郎は、以前にご紹介した刈宿の大仏の作者です。そして澤常吉は刈宿の大仏の世話人です。「刈宿の大仏」それにしても、2匹の鬼には独特の魅力があります。稚拙さがなんとも言えない愛嬌になっています。最後にもう一度、鬼をご覧ください。【 ねこカップ 】 にほんブログ村

2020.09.16

閲覧総数 524

-

6

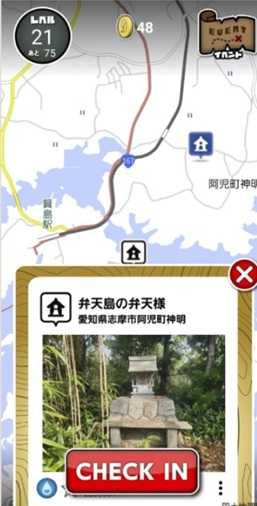

FDGで文化財探索

にほんブログ村 お気づきの方もいらっしゃったと思いますが 私はスマホを持っていませんでした。ショップの予約を取って 更新するのは面倒だというのが 理由の一つでもありますが、ネットなどパソコンに関わる時間を これ以上長くしたくないというのもありました。ただでもネット依存症気味ですから スマホまで持つと収拾がつかなくなりそうでした。 しかし 今回 携帯電話の FORMAが終了することになり 半ば強制的にスマホに変更となりました。一方で スマホで試したいこともありました。それはFDG(フィールドディスカバリーゲーム)アプリです。 【FDG】 「FDG H.P.」 (以下の画像は こちらのホームページからお借りしています)そのアプリでは自分の現在地と 周辺のマップが示されます。それと同時に文化財の 所在地もマップ上に 示されます。あとは目的の文化財の場所まで行き 「チェックイン」 というアイコンを クリックすれば 自分の足跡が記録として残されます。 また文化財の説明が書かれた カードが入手できます。文化財巡りにはとても便利なツールです。早速近所で試すと 近くでも 知らない文化財に出会いました。一方で なぜこれが登録されていないのだろう と思う課題もありました。文化財の登録は追加式なので 今後ますます充実することでしょう。すでに訪問した文化財には もう一度行く機会が少ないと思いますので 私の訪問数はあまり多くはならないかもしれません。それでも 旅行先での観光にもとても有用でしょう。今後活用して行きたいと思います。(記事: 音声入力 )【 銀座千疋屋 ミルフィーユ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.24

閲覧総数 100

-

7

豊明市 水子弘法の謎を追って (最終章 5)

にほんブログ村 豊明市 水子弘法像の謎を追い、毛受組を探しました、毛受組は当初予想した国道1号線沿いではありませんでした。毛受組は豊明幹部交番の近くにありました。しかしコンビニの壁の陰になり、県道239号線からは見えません。毛受組の場所は、少しわかり難くなっています。毛受組で聴き込みし、下記の情報が得られました。●水子弘法を建てた毛受善市氏は、ご夫婦ともに他界されている。●善市氏にはご子息がおられるが、話を聴ける健康状態ではない。つまり、水子弘法の作家は、まだ解明できませんでした。しかし新情報が得られました。善市氏が関わった別の立像があるというのです。その立像から、一人の作家につながります。【次の記事へ】 「最終章 6」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(最新記事)【 記事 1】 「豊明市 水子弘法の謎を追って (最終章 1) 」【 記事 2】 「豊明市 水子弘法の謎を追って (最終章 2) 」【 記事 3】 「豊明市 水子弘法の謎を追って (最終章 3) 」【 記事 4】 「豊明市 水子弘法の謎を追って (最終章 4) 」(過去分)【 以前の記事 1 】 「毛受兄弟記念の謎のコンクリート像」【 以前の記事 2 】 「毛受兄弟記念の謎のコンクリート像 2」【 以前の記事 3 】 「謎のコンクリート像の情報収集をしました 1」【 以前の記事 4 】 「謎のコンクリート像の情報収集をしました 2 」【 Made in Japan 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2023.02.06

閲覧総数 332

-

8

名を知れば 花壇はにぎやかに

にほんブログ村 随分前から、近所にあるこの植物が気になっていた。姿形がエビに似ている。でも名前を知らない。調べてもいなかった。ものぐさな私もようやく調べると、すぐにその名がわかった。その名は「コエビソウ」、あきれるほど見たままの名前だった。コエビソウはメキシコ原産の暖かい地域の植物。比較的、寒さにも強いが、霜には弱い。コエビソウは「キツネノマゴ科」の植物。でも、”エビがキツネの孫”と言われると納得がいかない。どうしてもその名が引っかかる。そういえば、キンギョソウというのもあった。植物の名は、あらゆる生物の名であふれている。動かないはずの植物が生きる花壇が、水族館になり、動物園にもなる。植物の名を知れば、花壇はとてもにぎやかになる。そんな植物の名を知るのが、とても楽しい。【 コエビソウ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.16

閲覧総数 219

-

9

目立ちます、少彦名神社の張子虎

にほんブログ村 大阪市中央区道修町(どしょうまち)は薬の街。150件ほどの製薬会社が道修町にあります。道修町には薬の神様(薬祖神)を祀る少彦名神社があります。少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)は「神農さん」とも呼ばれます。とても目立つ張子虎。少彦名神社と虎の関連は何でしょう。文政5(1822)年、大阪でもコレラが流行しました。コレラは「三日コロリ(虎狼痢)」と怖れられました。当時、道修町の薬種問屋が虎の頭骨や雄黄など10種の和漢薬を配合した「虎頭殺鬼雄黄圓(ことうさっきゆうおうえん)」という丸薬を作りました。その丸薬を小さな張子虎とともに施薬し、コレラを治癒したそうです。今はその丸薬はありませんが、張子虎は疫病除け、災厄除けの御利益があるとされています。現代のコロナ禍では「アマビエさん」が話題になりました。江戸時代のコレラでは、虎が疾病除けになったわけです。少彦名神社には私は短時間立ち寄っただけでしたが、参拝者が多く、地域で厚く信仰されている神社でした。【 大阪 ひとくちチーズケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.23

閲覧総数 278

-

10

高見彰七 リンク集3 その他 更新しました

にほんブログ村 高見彰七氏の作品リンク集3を更新しました。現在、リンク集の掲載数は、116体です。●【リンク集】 「高見彰七 リンク集」皆様の情報提供には感謝致します。今後もよろしくお願いします。【 バスクチーズケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.24

閲覧総数 286

-

11

岐阜駅のステンドグラス

にほんブログ村 以前、何度か名古屋地下鉄の構内にあるモザイク壁画をご紹介しました。モザイク壁画は無機質な駅の構内に彩りを与えてくれます。名古屋に限らず、各地域の駅では構内の装飾にも工夫があります。例えばJR岐阜駅には、大きなステンドグラスがあります。左半分の大きなウと脇の人物の姿から、鵜飼の様子だとわかります。右半分は、岐阜城なのでしょう。各地の駅の装飾も、よく見れば芸術性があるものです。ただ電車ㇸ駆けこむのではなく駅構内を見渡せば、意外な発見があるかもしれません。【 ブルーベリーくりーむチーズ大福 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.06

閲覧総数 233

-

12

潮が満ち人は生まれ、潮が引けば人は旅立つ - 潮汐力 -

大潮の時、あるいは満月の日に、人は生まれると言う人がいる。人の死も、潮の満ち引きに関連すると言う人もいる。人の生死は、月に支配されているのだろうか。月に面する時、また、その反対を向く時に、地球の重力は月によって弱められる。その力、つまり潮汐力で潮は満ちる。しかし、潮汐力による重力変化はほんのわずか。最も影響が大きい大潮の時でも、その力は階段3段分ほどでしかない。大潮の重力差は、階段を3段昇るほどでしかない。2階、3階、高層ビルに昇れば、人は大潮以上の重力差を感じている。しかし、その程度の重力では、人の生死は決まらない。潮の満ち引きでは、人の生死は決まらない。それでも、満月の日の月には、何か不思議な力があると思う。もし、月に力があるならば、それは潮汐力ではなく月光の魅力。ルナティック。やはり、青白い月光に操られ、人は生き、旅立つのかもしれない。【日記】 「ルナティック - 月に恋 -」

2017.03.26

閲覧総数 2769

-

13

沖縄の心霊写真の謎解き

沖縄の話を終えますが、最後に先日の心霊写真もどきの謎解きをしておきましょう。謎解きの対象は、先日の玉陵の写真。あの大きな人型の影です。【先日の心霊写真もどきの日記】 「元気に心霊 - 玉陵(たまうどぅん) -」謎解きは簡単。角度を変えて写した、別の写真をご覧ください。手足と体が城壁の濃淡、頭は石像と分かります。心霊写真ではありませんので、ご安心ください。それにしてもあの写真、大きすぎると不評でした。せっかく写真に写ったのに、報われない子。かわいそうに・・・。下の写真でも、報われず、恨めしそうな顔が写っています。

2015.05.16

閲覧総数 7192

-

14

傍示本御嶽講社のコンクリート像

にほんブログ村 愛知県東郷町の傍示本御嶽講社。御嶽社にありがちですが、この神社も分りにくい場所にあります。交通量の多い県道57号線がかすめる様に通る狭い入口。深池という名の交差点近くにありますが、Google map等では、この神社は簡単には表示されません。当然、駐車場はありませんので歩きましょう。傍示本御嶽講社には、高見彰七のコンクリート像があることで知られています。台座に右から左へ「法徳霊神」と書かれています。服の皴は表現されていますが、手の造りはラフです。背面も正面と同等の造りです。この像には、珍しく銘があります。右から左へ「高見彰七作」と書かれています。年号も書かれています。「昭和三十三年一月」と読めました。宮口神社の神馬と同じ製作年です。表情をよく見ましょう。いつも思いますが、高見彰七は人物像はあまり上手ではありません。一方で、高見彰七が作る神馬やお狐様は愛らしい。高見彰七は、動物好きだったのかもしれません。**************【傍示本春日神社の白い仔馬の神馬について】先の日記で紹介した白い仔馬の神馬がある傍示本春日神社は、この傍示本御嶽講社と県道57号線を挟んで、隣接しています。また、傍示本春日神社の境内にも、御嶽社があります。後日、Google mapで検索すると、御嶽社は傍示本春日神社の位置で表示されます。推定ですが、後年にできた県道で、傍示本御嶽講社が分割されたのでしょう。この傍示本御嶽講社の関連から、傍示本春日神社の仔馬の神馬像も高見彰七の作品と推定したのでした。「高見彰七の神馬」●【傍示本春日神社】 「東郷町の仔馬の神馬 製作年不明」●【八幡社】 「豊田市 八幡社の神馬 昭和20年10月製作」●【福田神明社】 「みよし市 福田神明社の神馬 昭和31年3月製作」●【宮口神社】 「豊田市 宮口神社の神馬 昭和33年10月製作」●【米野木神明社】 「日進市 米野木神明社の神馬 昭和36年10月製作」●【八柱神社】 「豊田市 八柱神社の神馬 昭和41年4月製作」【 栗千本 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2021.10.24

閲覧総数 1071

-

15

マオマオが喜んだ牛黄は とても地味でした

にほんブログ村 人気アニメ「薬屋のひとりごと」の主人公「猫猫(マオマオ)」。そのマオマオが報酬として受け取り、大喜びしていた漢方薬の薬材・牛黄(ごおう)。牛黄を偶然見る機会があったが、とても地味。牛黄は牛の胆石。アニメでは牛黄はマオマオには黄金に輝いて見えていたが、実際はくすんだ茶色でした。【 薬屋のひとりごと 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.19

閲覧総数 218

-

16

ティーカップで変わる 紅茶の味

にほんブログ村 紅茶を飲むティーカップ。その形は様々です。ティーカップの形で、紅茶の味が変わる。そのことを考慮して、みなさんはカップを使い分けられているでしょうか?飲み口が広く、背が低いティーカップがあります。「エインズレイ オーチャードゴールド」(出典: エインズレイ公式H.P.)このカップで紅茶を飲むと、カップを大きくは傾けられません。そのため舌の上を、ゆっくり紅茶が流れます。「広口低高のカップ」 ・舌の上に紅茶が長く留まり、紅茶の味わいが増す ・紅茶の香も堪能できる ・紅茶の透明感も増し、紅茶の色の違いも楽しめる ・一方で、紅茶の”苦味”も強く感じる ・苦味の苦手な人には適さないそれに対して、飲み口が狭く、背が高いティーカップもあります。「エインズレイ エリザベスローズ」(出典: エインズレイ公式H.P.)このカップで紅茶を飲む時は、カップを大きく傾けなくてはなりません。そのため紅茶は、口に早く注がれます。「狭口背高のカップ」 ・紅茶が舌の上を早く流れ、紅茶が水っぽく感じる ・紅茶の色の違いが分かり難くなる ・紅茶の”苦味”も感じ難い ・紅茶のすっきりとした切れ味を楽しめる2種類のティーカップ、みなさんはどちらがお好みでしょうか?【 ロイヤルアルバート オールドカントリーローズ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2023.02.25

閲覧総数 518

-

17

岡山県の山火事

にほんブログ村 山火事に遭った岡山県南部の児島半島。5月の確認では、化粧地蔵は無事でした。しかし山火事被害は甚大。その様子をご覧ください。児島半島南部から見た北の山。奥の山が真っ黒です。児島半島東南部。やはり真っ黒に焼けた山。被害が大きかった貝殻山は通行止め。その付近の焼け跡。被害が大きい児島半島北部。民家にも迫っていました。人的被害がなく、なによりでした。【 岡山蒜山はちみつ黄金ケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.21

閲覧総数 213

-

18

化粧地蔵でほのぼの (その50 福寿院の化粧地蔵 1)

にほんブログ村 新たな化粧地蔵に出会いました。児島半島東部、岡山県玉野市上山坂 福寿院の化粧地蔵です。化粧地蔵は祠の中におられます。薄化粧ですが、威厳を感じる御姿です。なぜ威厳を感じるか、それは鼻髭を蓄えたように見えるからでしょう。はっきりとしたほうれい線の影響でしょう。口元から顎へのマリオネットラインもくっきりです。少し高齢のお地蔵様でしょうか。化粧地蔵もべた塗ではなく隈取りでは、印象が変わって見えます。化粧地蔵の足元は裸足に見え、お気の毒です。こちらには法界地蔵もおられます。化粧地蔵ではありません。その隣に六地蔵。石の変色なのか、赤みを帯びて見えます。次回はこの場所のGoogle map ストリートビューをご紹介します。また福寿院にある他の石造物もご紹介します。【前の記事】 「化粧地蔵でほのぼの (その49)」【次の記事】 「化粧地蔵でほのぼの (その51)」【 蒜山ジャージーヨーグルト 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.19

閲覧総数 244

-

19

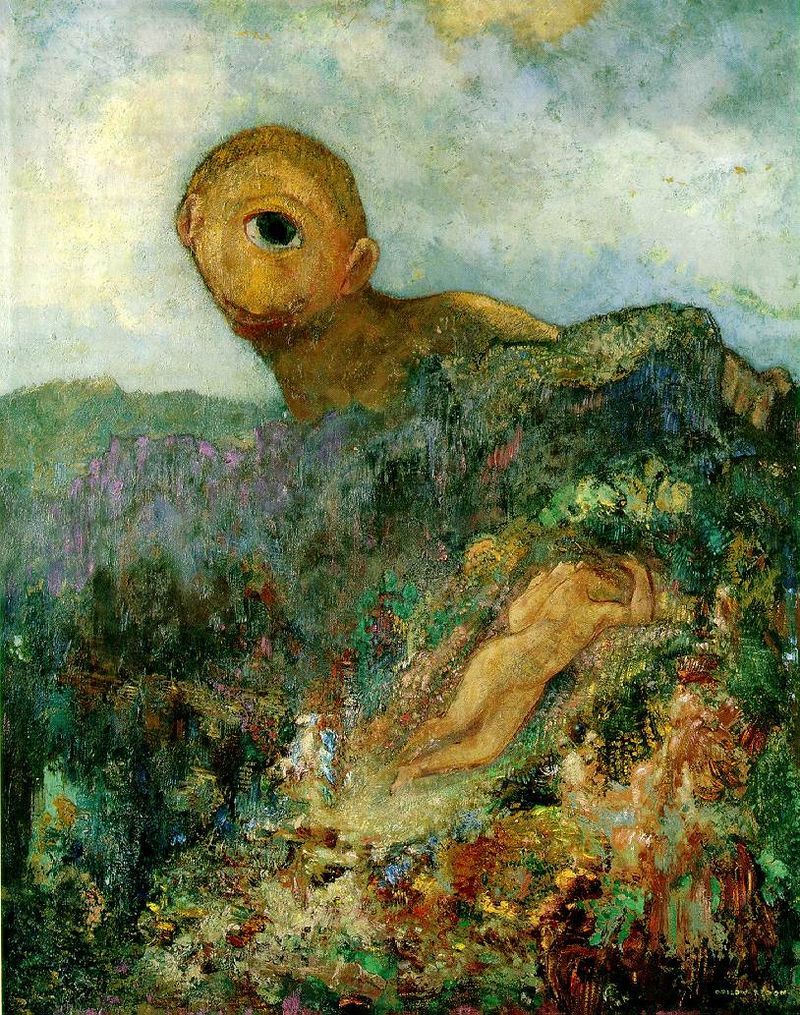

恐怖と破滅がやってくる - キュクロープス -

オディロン・ルドンの絵「キュクロープス」をご存知の方は多いでしょう。この絵に絵がかれているのは、一つ目の巨人キュクロープスのポリュペーモス。ポリュペーモスは、海のニンフ、ガラテアに恋します。しかし、ガラテアには、人間の恋人アキスがいました。それでもポリュペーモスは、かなわぬ恋をあきらめず、ガラテアを追い続けます。ある日、ポリュペーモスは、アキスと戯れるガラテアを見つけます。怒りに狂った彼は、二人に大岩を投げつけます。不幸なアキスは、大岩につぶされます。ガラテアは逃げましたが、ポリュペーモスの想いがかなうはずもありません。ポリュペーモスの一つ目は、偏った見方、偏見を示します。偏見を持つものが、おのれの巨大な力も知らず暴走すれば、不幸しか残りません。ポリュペーモスは肉体は大人でも、心も感情も幼児同然。彼は殺人を犯しても罪の意識はなく、感情を爆発させた爽快さすら感じています。巨大な力を持つポリュペーモスは、誰にも罰せられず、理不尽に殺されたアキスには、何の救いもありません。ルドンはキュクロープスで、偏見を持つ者が巨大な力を持つ恐怖を描きました。その者が、幼稚な心で自己の主張を押し通す時、恐ろしい破局が訪れます。現代の世界でも、あなたは幼稚で醜悪なキュクロープスのその視線に、恐怖せざるを得ません。巨大な力と偏見を持つその者の、海の向こうからのその視線に。※ ルドン 「キュクロープス」: ウィキペディア フリーライセンス画像より

2017.06.06

閲覧総数 2868

-

20

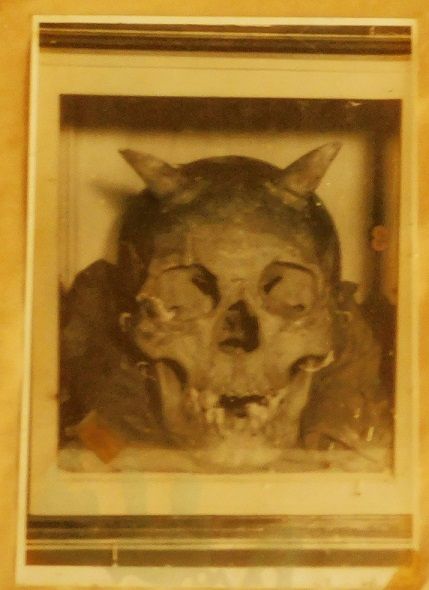

鬼の骨は燃えてしまった

かつて愛知県犬山市の桃太郎神社には、鬼の骨がありました。しかし宝物殿の火災により、鬼の骨は失われました。火災の原因は放火とみられています。今では鬼の骨は、桃太郎神社の拝殿に飾られた写真でしか見ることができません。これが鬼の骨です。桃太郎が生まれた”桃”も焼失しました。鬼のミイラも焼失しました。これらの真贋を論じるつもりは毛頭ありません。ただ焼失したことを残念に思います。なぜなら、これらも日本の文化を伝える文化財だったのですから。桃太郎神社の鬼も泣いています。浅野祥雲作のこの鬼の目からは、涙(水)が流れています。鬼の骨、河童のミイラ、各地に不思議な物が残されています。これらは”興行”のために生まれたのかもしれません。ただ、見る人に夢を与えるものだから、放火という罪は許し難く感じます。【充電式 光る首輪】

2020.09.06

閲覧総数 3517

-

21

御注意を、御霊神社のタタリ神

にほんブログ村 近道がてら、神社の境内を通り抜けました。その神社は大阪 淀屋橋にある御霊神社です。綺麗な拝殿や立派な狛犬を撮影しつつ、通り抜けるだけの神社。神社の由緒も知りませんが、全国に数ある御霊神社のひとつでしょう。御霊神社というからには、「タタリ神」が祀られているのでしょう。この御霊神社の祀神を調べると「鎌倉権五郎景政」の名がありました。鎌倉権五郎景政は、後三年の役で戦闘中に右目を矢で射られました。それでも戦い続けた景政、16歳の時でした。景政に矢を射たのは、鳥海弥三郎保則。その子孫が鎌倉の御霊神社を訪れた時のこと、急に眼に痛みが走り、ついには失明したそうです。人々は、鎌倉権五郎景政のタタリとうわさしました。鎌倉権五郎景政は、鎌倉近辺の御霊神社で多く祀られるとのこと。なぜ大阪で祀られたのかはわかりません。鎌倉権五郎景政は歌舞伎の登場人物のモデルとのことですから、歌舞伎の影響かもしれません。皆さんもお近くの御霊神社の祀神を調べてはいかがでしょうか。くれぐれも、祟られませんように。【 どら焼き 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.06.25

閲覧総数 252

-

22

【化粧地蔵考】 その5 疱瘡信仰

にほんブログ村 岡山県 児島半島で化粧地蔵を探索中に立ち寄った八浜八幡宮。場所は岡山県玉野市八浜地区.何気なく立ち寄ったものの、八幡宮は山の頂上。山登りになります。途中には末社もあります。こちらは境内摂社の快神社。さて、八幡宮で興味深い事実を知りました。案内板では、八浜八幡宮は池田光政建立。「疱瘡の神様」として各地からの信仰を集めたそうです。この狛犬は名古屋からの奉納。大坂(大坂)の文字も見えます。疱瘡(天然痘)と言えば、子供の命を脅かす病。疱瘡の魔除けと言えば「赤」。子供が主役の化粧地蔵。「化粧地蔵考1」でも書きましたが、八浜地区の化粧地蔵が赤いのは、この八浜八幡宮の疱瘡信仰と深い関わりがあると推測します。【以前の記事】 「【化粧地蔵考】 その1 地域差」【 桃太郎カレー (カレーに桃) 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.26

閲覧総数 232

-

23

【新発見・速報】 観音菩薩像と坐像

にほんブログ村 高見彰七作品候補・新発見の連絡を受け、現地確認しました。今回はその速報です。発見者は、皆さんもよくご存じの「FDG公式さん」。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」しかも今回は観音像と坐像の2体。像の高さだけで160cm、台座を含めると高さ270cmの大きな観音像。さらに珍しい在銘の高見観音です。もうひとつは坐像。これも現地確認で高見彰七作品と判断しました。詳細は次回以降でご紹介します。リスト登録上、観音像と坐像は各々別の紹介となります。都合により詳細のご報告が遅れそうですので、まずは速報でご紹介させて頂きました。【 抹茶スイーツケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.10.19

閲覧総数 173

-

24

化粧地蔵でほのぼの (その53 胸上土辺の化粧地蔵 2)

にほんブログ村 先回の化粧地蔵。その横に並ぶ六地蔵をご紹介します。黒で目鼻を化粧され、唇は赤く塗られたシンプルな化粧です。こちらを見ると、手は白く塗られているのがわかります。この場所のGoogle map ストリートビューはありません。次のビューの右に進む細い道を進むとあります。自動車での侵入はできません。岡山県玉野市胸上六地蔵の化粧はシンプルですが、かわいらしいお地蔵様です。この祠の周囲には、化粧されていないお地蔵様もおられます。祠の中に置かれた木彫りの像も味があります。よく参拝される方が見えるのでしょう。様々な物が置かれています。この化粧地蔵について、ひとつ思うところがあります。余談ですが、次回、お話します。【前の記事】 「化粧地蔵でほのぼの (その52)」【 きびだんご 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.06

閲覧総数 106

-

25

高見彰七作品AI化計画 1

にほんブログ村 AIの活用について 私は試したいことが一つあります。 それは高見彰七作品の AI化処理。名付けて 「高見彰七作品AI化計画」です。都市計画の推進による道路拡張 や 今後起きるであろう南海トラフ地震の影響を考慮すると コンクリート像を長く維持することは難しいかと思われます。そこで私は せめて高見彰七作品を 少しでも多く写真に留めることにより長くその存在を 伝えたいと考えています。 またせっかく 写真に残すのですから AIの活用により さらに 特別な 高見彰七作品の 楽しみ方があるのではないかと考えました。 加えて AI処理であれば 今後私の体調が悪化して 十分に移動ができなくなったとしても 自宅で検討することも可能です。 まず最初に 愛知池の高見観音のAI処理から始めます。AIとしては Google Geminiを使っています。本来コンクリート造は耐水対策として 表面に塗装をしなくてはなりません。そこで AIによる 仮想の塗装を 考えました。AIに 仏像として相応しい塗装を ペイントするように指示しますと 次の画像のようになりました。こちらはオリジナルの画像です。まだ不満はありますが 短時間での処理としては まずまずではないでしょうか。このような 画像の塗装処理の試みにどのような効果があるかはまだ十分わかりません。少しずつ そのAI活用の価値を考えながら 時々記事として掲載していきたいと思います 。・・・・・・・・・・・・・・今回の記事も 音声入力で作成しました。音声入力は簡便で 画面に向かって話しかけていると YouTuberになったような気がします。また話す言葉を 慎重に考えますので 頭の体操にもなりそうです。キーボード入力が苦手な方には お勧めします。【 ショコラドショコラ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.13

閲覧総数 160

-

26

横向きの神事・踏切横断 - 尾張西枇杷島まつり2 -

「尾張西枇杷島まつり」から、名古屋駅近隣の街中でお祭りを運営する苦労をお伝えします。交通規制を避けるために、山車はなるべく裏道を曳かれます。しかし、とにかく道が狭くて、山車の曳き手は四苦八苦します。例えば下の写真の様に、狭い道では山車は出店のテントに接触する寸前です。神社でのからくり人形奉納もままなりません。からくり人形は、本来は神社に向かって奉納されるべきです。しかし、道が狭すぎて、山車が横を向いたままでからくり人形を奉納しています。他の場所でも人形奉納する山車も、人形奉納中に山車と神社の間に道があり、自動車が通ります。部分的にしか交通規制できないために、神事の最中にも神前を自動車が通るのです。下の写真の山車は、名鉄の踏切を渡らなくてはなりません。写真では、中部国際空港行きの電車が踏切を通過しています。私はこの踏切に10分もいませんでしたが、4回も遮断機が下りました。あまりの通過電車の多さに山車が踏切を横断する時間は決められているらしく、山車はこの踏切で停止しています。予定表を見ると踏切横断は40分後でしたので、私はこの場所を後にしました。街中でのお祭りの運営は大変です。伝統文化の伝承を支える運営の皆さんのご尽力に感謝します。【先回の日記】「毎回組み立て・トラ模様 - 尾張西枇杷島まつり -」

2018.06.10

閲覧総数 530

-

27

竜の骨、ご覧になりましたか?

竜の骨、ご覧になったことはありますか?写真は、名古屋市中区大須の亀岳林 万松寺の龍。真白ですが、これは骨ではありませんね。江戸時代、近江国滋賀郡伊香立村南庄(大津市北部)の丘で謎の骨が見つかりました。その骨は、藩主に献上されて「竜の骨」と判定されました。次の画像は、その時の絵。(画像出典: 朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190517001524.html)現在では「竜の骨」は、50万年ほど前の象の骨と判明しています。明治時代、ドイツ人地質学者ナウマンらが、その事実を解明しました。現在、「竜の骨」は東京の国立科学博物館に保管されています。竜の骨は正確には、ゾウに近い哺乳類「ステゴドン」の化石。竜のツノと思っていたのは、ステゴドンのキバ。骨の見方が上下さかさまでした。「ステゴドンの骨」 (画像はウィキペディアより)思い込みはいけません。物事も逆さに見たり、見方を変えれば、真の姿が見えてくるかもしれません。【ドラゴン柄といえば、フロレンティーン ターコイズ】

2020.09.04

閲覧総数 874

-

28

【化石】名古屋の街中で化石探し(初級編4)

にほんブログ村 名古屋の中心部で化石探し、第4回目。アンモナイトをもっと簡単にみつけたい。今回は、そういうあなたのために、最適な場所をご紹介しましょう。先回の栄・松坂屋南館から、松坂屋本館1Fに移動します。まず、1F案内所でこう言いましょう。「古い大理石の階段はどこですか?」すると、美人の受付嬢が答えてくれます。「アンモナイトですね。それでしたら……。」化石と言わなくても、地図を手に適切な案内。さすが松坂屋です。第一関門突破。しかし、次の関門は高難度です。エルメス、カルティエ、シャネル、……。高級化粧の店舗が並ぶフロアを、通り抜けなくてはなりません。この関門を突破できなかった化石好きが、どれほど多くいたことでしょうか。アガット、セルヴォ―ク、RMK、……。資生堂を左に曲がれば、あと少し直進すると目的の階段です。階段の材質は、イタリア産石灰岩「ネンブロロザート」。改装後も、この階段は保存されました。この階段の利用者は、ほとんどいません。【松坂屋美術館での化石探し】 〇探しやすさ: ★★★★★ 〇化石数: ★★★ 〇アクセス: ★★★ 〇人の往来; ★★★★★では、写真でご紹介します。壁や柱に、黒いフレームで囲まれた箇所があります。近寄ってみると、アンモナイト!これなら探さなくても、アンモナイトがみつかります。新設設計、さすが松坂屋です。ここにも。あえてフレーム外を探したり。3Fまで化石はあります。暑い夏は、エアコンの効いた百貨店で、化石探しはいかがでしょうか。【記事のリンク】 【化石】名古屋の街中で化石探し(初級編1)【記事のリンク】 【化石】名古屋の街中で化石探し(初級編2)【記事のリンク】 【化石】名古屋の街中で化石探し(初級編3)【 アンモナイト 化石のペンダント ペア 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2022.07.30

閲覧総数 1748

-

29

お地蔵様が守ってくださった?

にほんブログ村 岡山県の児島半島の山火事での消失エリアは過去最大の面積となりました。「日テレNEWS NNN」の図をお借りして、その消失エリアを見ることにします。【画像出典】 「日テレNEWS NNN 2025年3月26日 20:11」黄色の楕円のエリアに、おおよそ化粧地蔵が分布します。実際、かなり山火事が化粧地蔵がある地域にも迫っていたとわかります。かなり危険な状況でした。お地蔵様が守ってくださったのかもしれません。【 耐火バッグ 耐火温度1200℃ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.03.31

閲覧総数 326

-

30

【新発見】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1

にほんブログ村 高見彰七作品候補、新発見の報告がありました。私が遠方に出る所用があり、新発見の掲載が遅れました。発見者は、今回も「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」私は現地未確認ですので、画像はFDG公式さんからお借りしました。観音像は特に発見が困難な場所にありました。矢作川沿いの小道に観音像はあります。少しいつもと違う御顔立ちです。目を開いている点も、印象の違いになっています。鼻の穴まで作っている点も従来とは違います。隣には弘化2年と書かれた石柱があります。観音像は台座から外れてしまっています。台座には「交通安全 南無阿弥陀仏」(推定)の文字があります。謎多き観音像ですが、私は高見彰七作品だと思います。リンク集登録させていただきます。【 リンク集2 (No.35) 観音菩薩像 】 ・所在地: 愛知県岡崎市矢作町 名鉄本線矢作川橋近傍 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・その他: 台座に「交通安全 南無阿弥陀仏」 ・発見者: FDG公式さんこれで確認された高見彰七作品は、117体となりました。消失作品7体や検討中の作品1体もあります。自力では発見は困難な今回の新発見。引き続き情報をお待ちします。私は最近、消失作品にばかり出会っています。特にいつもながら、FDG(フィールド・ティスカバリー・ゲーム)の探索力には驚きます。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。なお、謎多き今回の観音像。その検証の過程は、次回以降の記事でご紹介します。【 ブックマーカー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.09.13

閲覧総数 241

-

31

力石の本当の重量は?

にほんブログ村 先日の 力石についての記事を 覚えておられるでしょうか。矢作八幡社の力石です。 この記事で 力石に書かれた文字から 重量は40貫目 ( 約150kg )としました。 その後 Xを通じて この力石の重量を 実際に測ったという情報をいただきました。「盤持ち道そばつぶ」さんです。さらにそばつぶさんは この八幡社の力石を持ち上げています。次の動画をご覧ください 時間は13分40秒程度のところです。実測での力石の重量は121.7kgだったそうです。持ちにくいこの力石を 実際に持ち上げられる方がいるとは驚きました。そばつぶさんは 各地の力石を持ち上げているそうです。情報、ありがとうございました。またブログをご覧いただきましたこと 感謝いたします。【 苺のコンポートタルトケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.11.15

閲覧総数 143

-

32

焼き尽くす 火の竜巻 - 空爆 -

それは、空から降りてくる。空からの爆撃、空爆。空爆は、一般市民も巻き込む無差別な攻撃。文化豊かな古都、ドレスデン。1945年、敗戦色濃厚なそのドイツの古都には、多くの市民が避難していました。軍事施設、工業施設のないドレスデン。その街の難民は、女性、子供、老人を中心に、人口の2倍の130万人以上がいました。大半はキャンプ生活。防空壕もありません。その状況を明確に把握した米軍は、ドレスデンに空爆を始めます。1945年2月13日。夜10時、市民の就寝を狙って空爆は始まります。第1次爆撃250機。第2次爆撃500機は、その3時間後。第3時爆撃316機は、その11時間後。投下された高性能爆弾は3,146トン、焼夷弾は1,481トン。街では「火の竜巻」が起こり、人や乳母車が吸い上げられ、上空で投げ出されました。文字通り人体は灰燼に帰し、跡形もなくなり、死者の数すらわかりません。推定では13~14万人の、女性、子供、老人がなくなったといわれます。米軍の爆弾には、遅延装置が付けられていました。それは消火活動に人が集まるのを待って爆発させる仕組み。さらに火の海の街から逃れようとした人々は、市外に待ち構える戦闘機で狙い撃ちされました。あまりの無差別さに、米英軍の捕虜26,000人まで、米軍自ら焼き尽くしてしまいました。これが戦史に残る、最も不必要で無差別な、ドレスデン空爆。桜咲き、花びらの舞う春。この春の、青く澄んだ空に感謝します。あの時の、あのドレスデンの人々が迎えられなかった、春の空に。【過去の日記1】 科学は 誤り続ける ― 誤爆 ―【過去の日記2】 極めて効率的 - 原爆の正当化 -【参考】 田中利幸,空の戦争史,講談社現代新書,2008年,253P

2009.03.26

閲覧総数 19

-

33

レモンティーに注がれた毒 ― 釉薬の毒性 ―

食器に使われることが多い、西洋陶器。その陶器に毒性があったとしたら。現代でも生産国によっては、陶器の釉薬は必ずしも無毒ではありません。1960年代にも、陶器の釉薬で鉛中毒を起こした人はいます。それは、手製の陶器に炭酸水をいれて飲んだ人。あるいは、りんご酒を陶器の食器で飲み続けた人です。1970年代にも、陶製の容器でりんごジュースを飲んだカナダの子供が死亡しました。鉛酸化物や鉛炭酸塩を含む釉薬は、融解温度が低くなります。しかし酸に触れると鉛が溶け出す欠点があります。ジョサイア・ウェッジウッドは、無鉛の釉薬の開発に熱心でした。しかしジョサイア・ウェッジウッド2世は、残念ながら鉛には無関心でした。最近では鉛が溶け出し難い珪酸鉛の釉薬,無鉛の釉薬が開発済み。そしてイギリスで鉛釉薬の使用が制限されたのは、1913年になってからでした。1950年代には、さらに使用が制限されます。スッタフォードの陶工の鉛中毒の死亡者は、それまでは年平均7人でした。それが1953年以降は、ゼロになったのです。現在、法律で制限しているのは、イギリスなど数カ国です。中近東諸国は鉛を含む釉薬の陶器で、鉛を溶かす酢を使った伝統料理を食べているのです。最近も中国製土鍋からの、鉛の溶出が確認されています。あなたは毒入りのカップを、お使いになっていませんか?*【鉛に関する過去の日記】:運命は鉛とともに ― ベートーベン ―】【 栗パイ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2007.10.20

閲覧総数 7951

-

34

火よけの神様 - 柿本人麻呂 -

各地にある、柿本神社。柿本人麻呂を祀った神社である。柿本神社では、柿本人麻呂は歌人ではなく、「火よけの神」とされている。なぜ、火よけの神になるのだろう。御霊神社の祟り神の様に、人麻呂は非業の死を遂げたのあろうか。残念ながら、下級官吏だったらしい人麻呂の人生は記録になく、その死についてすら知られていない。生没不明なら、祟り神にもならないだろう。陰陽氏の様な、不思議な力があったのだろうか。人麻呂は、言霊信仰についての歌も残している。言霊信仰は、言葉に霊力があるとする信仰で、彼が興味を持ったのも歌人らしい。だが、ただそれだけである。重要な答えは、柿本神社にあった。各地の柿本神社には、次の様なよく似た歌が残されている。「我が宿の 柿の本まで焼けしとも 一声頼め そこで人丸」もちろん、人麻呂が作った歌ではないだろう。そして、「人丸」は後の世の、人麻呂に対する異称である。嫌な予感がするでしょう。感の良い人は、気づいたかもしれません。「人丸」は「火止まる」、つまり火よけになる。柿本人麻呂の、大いなる火よけの力。その力の源は、呪いでも、信仰でもなく、単なる「駄洒落」だったのだ!

2014.09.04

閲覧総数 471

-

35

臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前 -「魔除け・唐辛子」へのコメント -

「九字を切る」というコメントを頂きました。九字護身法は、映画などでも出てきます。「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」の九字を、手印を結びながら唱える呪法。魔除けになります。九字の石畳は、縦横に線を切る、簡易の九字の形になります。清水寺でも、阿弥陀堂にあるそうです。この九字を考えると、魔除けが心の迷いを除くというコメントも納得できます。唐辛子、靴の中で温熱効果。少年伝令隊が靴の中に入れて凍傷を防いだというコメントは、とても悲しい歴史です。唐辛子で、戦争も防ぐことができればよいのですが。ペペロンチーノは、イタリアではお茶漬け感覚ですか。鷹の爪に関しては、まったくコメントがなく、少し寂しいkopanda06でした。アニメ「秘密結社 鷹の爪」のことを書きましたが。いえ、無理に理解されなくてもかまいません。この気持ちは・・・。今週末は桜も見ごろでしょうか。今週も後半に向けて、みなさん、がんばられますように。

2009.04.02

閲覧総数 23

-

36

広がる風習 - ちまき -

端午の節句にちなんで、ちまきの話題を。楚の屈原の死を偲んで始まったなど、その由来には諸説あるちまき。端午の節句にちまきを食べることは、中国から伝わった風習と思われます。主にちまきは京都中心、柏餅は東京中心に食べる風習があるとか。武家が柏餅を好み、東京は柏餅となったと言われます。その分布を調べてみましょう。【ちまきを食べる地域】新潟南部、富山、石川、岐阜、福井、滋賀、京都、奈良、大阪鳥取、島根東部、山口、徳島、福岡、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島【柏餅を食べる地域】北海道、青森、岩手、宮城、新潟北部、福島東部、茨木、栃木、群馬、埼玉、長野、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、三重、和歌山、兵庫、島根西部、愛媛、沖縄【両方混在する地域】秋田、山形、福島西部、岡山、広島、香川、高知、佐賀現在は、人の移動でより混在している気もします。実際、何度か移り住んだ私は、ちまきも柏餅も食べます。皆さんの地域では、いかがでしょうか?【参考】 青木直己,「和菓子の今昔」,淡交社,2000年,182P【過去の日記】 葉に 願いをこめて -柏餅-

2009.05.01

閲覧総数 10

-

37

こんがらがる - 多足タコ -

タコの足は8本、とは限りません。三重県 志摩マリンランドには、足が96本のタコの標本が展示されています。タコには、まれに多足タコがいます。多足タコが遺伝によるものか、外傷を受けての再生によるものかはわかりません。先日ご紹介した”四つ葉のクローバー”似た原因で、多足タコが生まれるのでしょうか。8本でも多いのに、96本もの足を操るタコ。どの足をどう動かすのか、タコは自分でわかるのでしょうか。タコは人より頭が良いのかもしれません。「志摩マリンランドの多足タコ」 ※画像出典: http://labaq.com/archives/51066390.html【日記】 「傷つき、忘れられて - シロツメクサ ふたたび -」

2017.11.22

閲覧総数 705

-

38

山車が海を行く - 三谷祭(みやまつり) -

10月21日の愛知県はおまつりデー。各地で山車も曳かれる祭りが開かれ、どれに参加するか迷います。今回、私は念願の愛知県蒲郡市の三谷祭に行きました。先回の開催は悪天候で、観に行けなかったお祭です。三谷祭は山車を海に曳き入れる奇祭として知られます。これを「海中渡御(かいちゅうとぎょ)」と呼びます。以前に山車を海に入れる祭りとして、愛知県半田市の亀崎潮干祭を紹介しました。亀崎潮干祭ではコロ(車輪)の下側が海につかる程度でした。それに対して、三谷祭では曳き手の胸の深さまで海に入り、400mも海中を進みます。まさに漁師町の祭りらしい奇祭です。三谷祭の本祭では、4輌の山車が曳かれます。海中渡御のために山車は、まったく類例がない形(三谷型)をしています。まず、海中で山車を押して進めるため、長い梶棒が横向きに付いています。これを海中では、前後左右に8名ずつ、計24名の曳き手で推し進めます。梶棒まで海に浸かりますので、担がず押さないと曳き手が溺れます。海中で転倒しないように、コロは幅50cmを超える異常なまでの幅広です。そのため陸上では、山車中央下のジャッキで山車を持ち上げて方向転換します。上の写真は海中渡御の後で、梶棒が外され、山車幕も豪華な刺繍入りに変えられています。山車の他にも、船形の神船若宮丸も参加。これは青い部分が金属製で、車輪もゴムタイヤです。その他にも、鯛や神輿や色々なものが繰り出されます。海中渡御は観て納得の奇祭でした。その様子は次回の日記で。【公式H.P.】 「三谷祭」

2018.10.21

閲覧総数 373

-

39

化粧地蔵様、ほほえんで

にこやかな、お顔です。こちらは「ほほえみ化粧地蔵様」。愛知県知多郡南知多町の岩屋寺の裏山の上にあります。このお地蔵様に化粧をすると、美人になるご利益があるそうです。そのため、お地蔵様はすっかり厚化粧になられています。顔を白くする化粧は、各地各時代に流行りました。”白い顔”は労働をしない特権階級の象徴というのが、白い顔が流行る背景にありました。理解しがたい”お歯黒”は、”他人を寄せ付けない”ということ。つまりは、お歯黒は貞操のあかしでした。現代では、以前の”ガングロ”も理解できませんでした。化粧には、時代毎の流行りがありました。ほほえみ化粧地蔵様。お歯黒やガングロにならなくて、よかったですね。【 財布におまもり / 陶器のお地蔵様(少しお化粧) 】 にほんブログ村

2020.10.24

閲覧総数 457

-

40

なぜ哀れなミミズは、焼けたアスファルト上でひからびるのか?

現状から逃げ出したいと、思ったことはありませんか。しかし、ただ逃げ出しても、状況が改善されるとは限りません。雨上がりの暑い日、アスファルト上で干からびたミミズを見たことはあるでしょう。なぜミミズは、焼けたアスファルトの上に出てきてしまうのでしょう。(画像元: https://www.irasutoya.com/)ミミズが土から出てきてしまう理由。それは雨が降ると、土の中の居心地が悪くなるから。ミミズは、体全体で皮膚呼吸しています。雨が降ると土の中の酸素が不足して、ミミズは苦しく土から出てきます。暑い日も、ミミズには厳しい日。ミミズは体温調整ができません。土が熱くなるとミミズは厳しくなり、やはり土から出てきてしまいます。苦しくて、ただ無暗に逃げようとしたミミズ。しかしその結果、より過酷なアスファルト上で焼け死ぬことになります。逃げ出したいこともあるでしょう。しかし逃げ出す前に、よく考えてください。逃げ出した先にも、別の地獄があるかもしれないのですから。・・・・・・・・・・※ 地獄つながりの陶器をご紹介。【 萬古焼 陶器マグカップ付 麦焼酎 閻魔 / 陶器製 ねこデビル&天使 】 にほんブログ村

2020.11.19

閲覧総数 731

-

41

宮口神社の白馬の作家は 高見彰七

にほんブログ村 三好稲荷閣や古瀬間御嶽神社のコンクリート像の作家銘から、コンクリート像作家 高見彰七 氏が、愛知県豊田市宮口の方と分かりました。地図で調べると、豊田市宮口に宮口神社を発見。さらにストリートビューで見ると、神社の鳥居脇に白馬像が見えます。地元の白馬像。高見彰七 氏の作品と思われます。早速、現地確認。宮口神社に、白馬像はありました。やはり、コンクリート像です。台座の銘から、昭和33年10月建立と分かります。作家銘らしき「〇七作」の文字もあります。〇は「彰」と推定でき、高見彰七氏の作品とみて間違いないでしょう。やさしいお顔。たてがみの表現が独特です。高見彰七氏は、大型の像を得意とされるようです。愛知のコンクリート像の謎。教えてくれませんか、お馬さん。【 群馬こんにゃくきな粉大福 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから >にほんブログ村

2021.04.18

閲覧総数 1241

-

42

磁祖が待つ 静かな神社

にほんブログ村 陶磁器、瀬戸焼の「磁祖」、加藤民吉(かとうたみきち)。民吉は江戸時代後期に九州で磁器の製法を学び、瀬戸の地に伝えました。民吉のこの像は、愛知県瀬戸市の窯神神社にあります。窯神神社は小高い丘の上にある、静かな神社。心和む場所でした。【 瀬戸織部 うさぎ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2021.09.25

閲覧総数 608

-

43

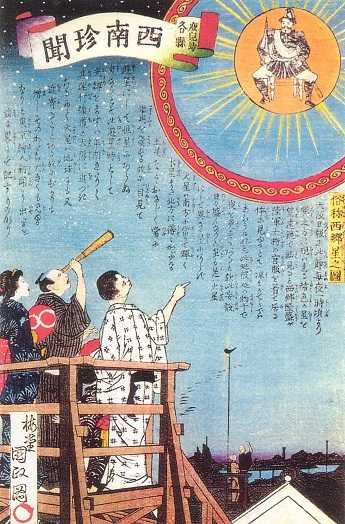

西郷星に何を願う

にほんブログ村 1877年(明治10年頃)、夜空に赤く輝く星が現れました。まさに時代は、西南戦争の混乱期。人々の間に、次の様な噂が広まりました。「あの赤い星の中に、陸軍大将の正装をした西郷隆盛の姿が見えた。」そしてその星は「西郷星」と呼ばれました。(Wikipedia)西郷星は浮世絵に描かれ、さらに話題になりました。そして西郷星に願えば願いが叶うと評判にもなりました。浮世絵にも、人々が勝手な願いを西郷星に託す様子が描かれています。(平塚市博物館: 永島辰五郎(歌川芳虎)画 千葉私立郷土博物館蔵)今日では、西郷星は火星であったと分かっています。まさにこの時、火星が地球に大接近したのです。(太田記念美術館所蔵)御霊神社や天満宮など、日本では不運な最期となった人物を祀る風習があります。それは”たたり”を恐れるためですが、いつしか祀られた人物に異能の力があるという信仰に変わります。西郷星も同じ感覚だったのでしょう。(朝日新聞デジタル 鹿児島市立美術館所蔵)今でも鹿児島では、火星を西郷星と呼ぶそうです。【 プラネットボール 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2022.02.17

閲覧総数 527

-

44

さよなら ヴィーナスフォート

にほんブログ村 東京 お台場のヴィーナスフォートが、2022年3月27日で閉鎖します。とても素敵な場所でしたので、閉鎖は残念です。まだコロナの流行もなく、お台場も賑わっていた頃。その頃訪れた、ヴィーナスフォートの写真をご覧ください。噴水とイルミネーションの演出があります。もちろんイルミネーション見物は無料。ステージもあります。天井の色も変わります。もう一度行きたかった。さよなら、ヴィーナスフォート。【 イルミネーション 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2022.03.26

閲覧総数 567

-

45

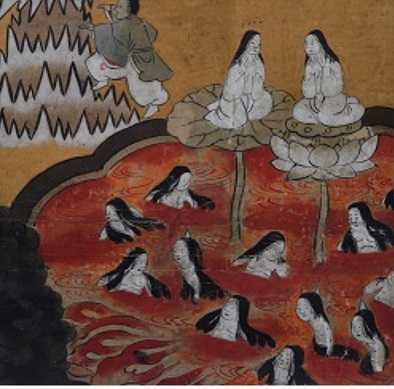

血の池地獄は女性専用

にほんブログ村 地獄絵を見ながら考える。なぜ、女性のみが落ちる「血の池地獄」があるのかと。(画像出典: 兵庫県立歴史博物館蔵「熊野観心十界図」より )地獄の思想は、日本にも古くからありました。しかし血の池地獄は室町時代頃に追加された比較的新しい地獄です。血は仏教では「穢れ(けがれ)」でした。女性は、出産や生理で、地や水を血で穢します。その罪により、血の池地獄には、女性のみが落ちます。女性差別とも思われる思想ですが、仏教の想いはそうではないでしょう。次回、その点も踏まえて、血の池地獄について考察します。【 地獄絵、欲しい 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2022.09.03

閲覧総数 2614

-

46

そこは墓の墓場

にほんブログ村 愛知県豊田市花沢町にある妙楽寺。そこは無縁墓の墓場として知られています。境内を埋め尽くす、無数の墓。新しい墓も少なくありません。石像も多くあります。都市開発の影響でしょうか。御嶽教らしき石造物も見られます。お稲荷様や弘法大師様もおられます。多くの石仏も眠っています。文化財になりそうな珍しい石仏もあります。墓や石仏は、忘れないで欲しいと願う故人の心。そして無縁墓は、叶わなかったその願い。無縁墓の数だけ、虚しさが残ります。そして、その無縁墓の一角に、それはあります。【 養老の滝 薬味酒 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2022.10.24

閲覧総数 553

-

47

高見彰七 コンクリート像(モルタル像) リンク集

にほんブログ村 リンク集更新 2025年7月24日掲載数 計116体●【リンク集1「神馬」編】 掲載数9体 (+参考2体) 「高見彰七 神馬編」●【リンク集2「観世音菩薩」編】 掲載数42体 「高見彰七 観世音菩薩編」●【リンク集3「その他」編】 掲載数8体 「高見彰七 その他」●【妙楽寺の仏像群】 掲載数57体 「妙楽寺」 「妙楽寺 追記」●【消失作品】 残念ながら消失・所在不明となった作品 計10体 「消失作品」●【年表】 「高見彰七 製作年 (年号記述があるもののみ)」●【高見彰七氏とは?】 「高見彰七の真実1」 「高見彰七の真実2」 「高見彰七の真実3」 「250体はなぜ消えた?」【 幻のチーズケーキ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2022.12.16

閲覧総数 3825

-

48

ダイソーの加湿器を試してみました 1

にほんブログ村 ダイソーで100円の加湿器を購入しました。素焼きの人形に入れた水の蒸発を利用して加湿します。もちろん無電源です。ハスキー・タイプもあります。素焼きは水が漏れるので、釉薬で防水されたトレイに乗せて使います。パンダ・タイプもあります。昔、流行った”素焼きの置物型の芳香剤”と同じですね。水の容量は20mL。100mLの大容量型も100円でありました。現在、投資金額は税込み440円。”買い過ぎ注意”の100均の罠にはまりつつあります。並べてみると、なかなかかわいい。では次回から、加湿性能を評価します。・・・・・・・・・・・・ご心配をおかけしています。通信障害、仮復旧しています。・・・・・・・・・・・・【 出来の良さはこちらが勝ります 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2023.01.19

閲覧総数 3589

-

49

法念寺近くの祠では前鬼・後鬼がご挨拶

にほんブログ村 推定・高見彰七作品の聖徳太子像がある愛知県みよし市 法念寺。その数十メートル北には、次の祠がありました。その内部には、幾つかの石仏があります。まずはよく見かける弘法大師像。次にお地蔵様。「ちりう」の文字は「愛知県知立市」。つまり、このお地蔵様は、道標だったのでしょう。次は役小角(役行者)様。両端の石には前鬼・後鬼が彫られている様です。まるで土下座してお辞儀しているかのよう。とても礼儀正しい鬼でした。【 役行者霊蹟札所めぐり 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.07.05

閲覧総数 303

-

50

狛犬 / なぜ地蔵の前掛は赤いのか?

にほんブログ村 八浜八幡宮は265段。楽ではありませんが、昇れなくもありません。下りは山の反対斜面へ。その途中で出会った狛犬達を幾つか紹介します。なぜか石製の狛犬は、首が短く縦につぶされたような造形ををよく見かけます。全国どこでもそうですから、石の素材寸法の節約のためでしょうか。備前焼の狛犬。備前焼の狛犬は在銘のものが多いですが、こちらは無銘です。吽形の狛犬は、口元の造形が妙な感じ。備前焼の狛犬は、破損・修理されている場合が多くあります。最後に、地蔵関係の動画をご紹介します。「なぜお地蔵様の前掛は赤いのか」【 岡山蒜山ジンギスカンカレー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村

2025.08.28

閲覧総数 244

-

-

- 風水について

- クリスマス・ディスプレイで波動を変…

- (2025-11-24 20:57:21)

-

-

-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…

- スパセ価格🧦ホカロン あったかクー…

- (2025-11-29 21:57:46)

-

-

-

- ささやかな幸せ

- 【ドンク】フランスパンの日

- (2025-11-28 18:15:06)

-