PR

Calendar

Keyword Search

Comments

旅程は行きは車移動今回はその1日目のダイジェストを掲載します。

旅程は、初日は5:30に名古屋高速に乗り・新名神など高速を乗り継いで、目的地の山口県への移動になり、

11/5 10:30

吉備SA(下り)で小休止。

このSAのシンボルは写真の五重塔と作者不明の桃太郎像かもしれない。

左の五重塔は備中国分寺の五重塔をモチーフに造られた給水塔なんだとか、右の像はSA入口側に安置されているもので、桃太郎と家来御一行様です。

そうね、ここは吉備國一宮 吉備津彦神社のお膝元だ、どこかで見たようなフォルムの像は、吉備津彦神社で見たものに通じる、シュールなもの。

上の写真は2020年、吉備津彦神社の参拝者駐車場に安置されていた桃太郎と家来のセメント像、中山森造氏の手によるもの。

SAの像は素材も作者も不明ですが、桃太郎の初々しいイメージとは違う独特の雰囲気を漂わせています。

所在地 / 岡山県岡山市北区今岡476

なんだか着いたような気分だが、ナビの広域表示で見てみると、最初の経由地錦帯橋まで、まだ200kmと道のりは遠い、見るんじゃなかった。

13:50

錦帯橋下川原駐車場に到着、無料で駐車できた。

ここから錦帯橋と対岸の施設を見ていく予定らしいが、橋に向かう途中の道筋で遅い昼ご飯。

コーディネーターのかみさんが昼食の場として選んだのが写真のパンサー。

何の変哲もない普通の小さなお店。

こちらで岩鯖寿司と岩国寿司、レンコンコロッケを食べるのが最初のチェックポイントなんだとか。

岩鯖寿司にはとてもそそられ、楽しみにしていたが、既に売り切れており個人的にはとても残念だった。

店内は昔懐かしいお好み焼き屋を連想させる雰囲気で、テーブル席も3席ほどのテイクアウトを主とした店構え。

オシャレで映えるお店がもてはやされる今どきの趣ではないが、むしろおやじ世代には落ち着ける雰囲気です。

上は岩国寿司。

所謂押し寿司で、岩国藩の拠点となる岩国城の保存食として生まれたのがはじまりだそうな。

下が熱々のレンコンコロッケ。

どちらも素朴な味で美味しいものでした。

鯖好きな自分としては、岩鯖寿司はたべておきたかった。

パンサー

所在地 / 山口県岩国市岩国1-5-11

14:15。

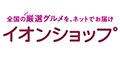

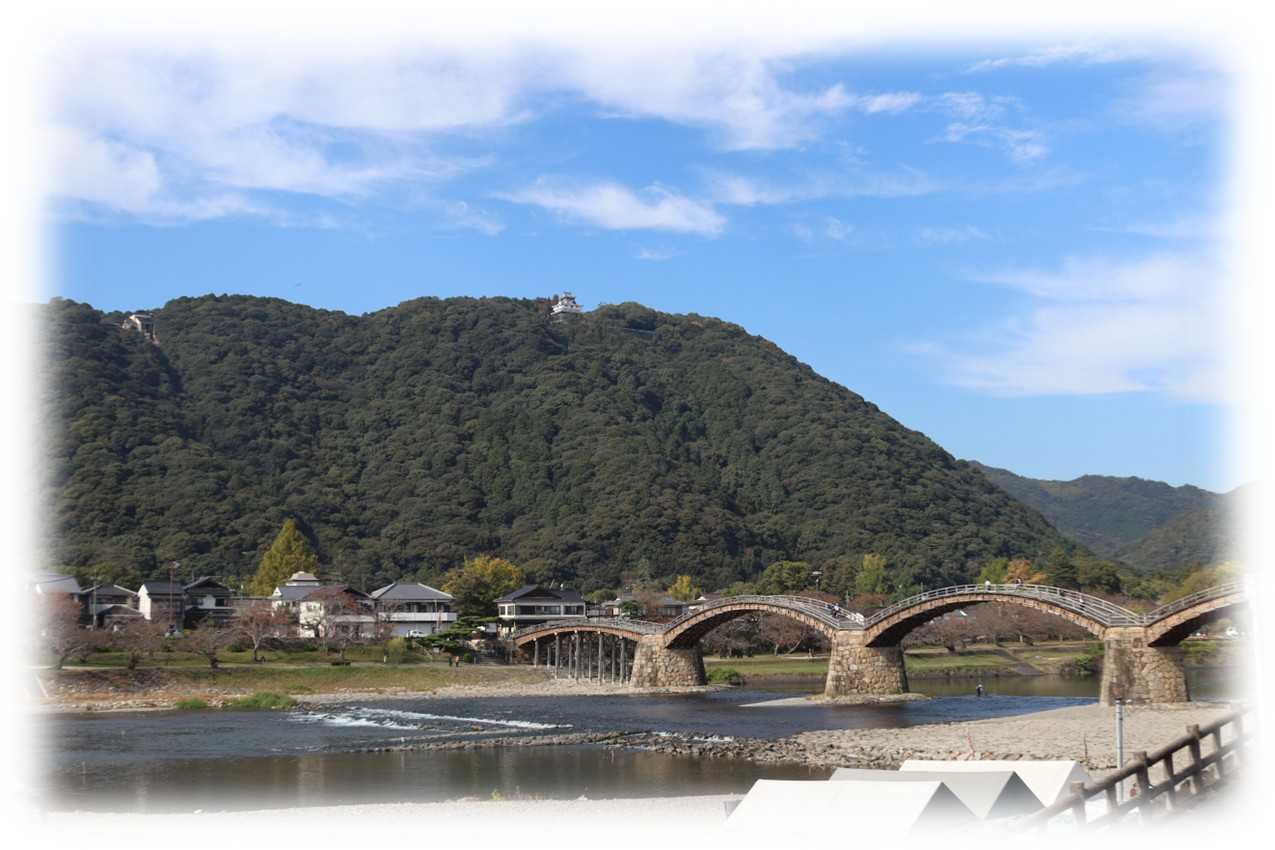

錦帯橋。

日本三名橋(日本橋、眼鏡橋、錦帯橋)のひとつに数えられる、木造の五連アーチ橋。

かみさんも自分も一度は渡っておきたかった橋です。

錦川に架けられた五つの橋は、継手や仕口といった組木の技術が用いられ、帯鉄で巻かれただけの木造橋で、人が歩く踏板は鉄釘が打ち込まれています。

錦帯橋は延宝元年(1673)、岩国藩主吉川広嘉により、錦川右岸の岩国城と対岸の城下町を結ぶ目的から建造されたもので、川の増水などから幾度も流失するも、都度修復が行われ現在の橋は2001年に架け替えられたもの。

式年遷宮のように、定期的に修復する伝統があったようで、それらは橋の維持管理と技術の継承も兼ねているともいわれる。

コンクリートは50年程で寿命を迎えると聞きますが、こうした木造建築は手をかけさえすれば綿々とその姿を保っていくことができます。

自然を有効に使い、森の再生にも貢献し、古材は別の用途にも使われるなど、日本の木造建築は造形的にも美しく世界に誇るべき技術です。

古いものは取り壊され、コンクリートに造り変えられ発展してきた街も、老朽化が進み問題化しつつある昨今、これまでの流れを見直すべき時に来ているのかも知れない。

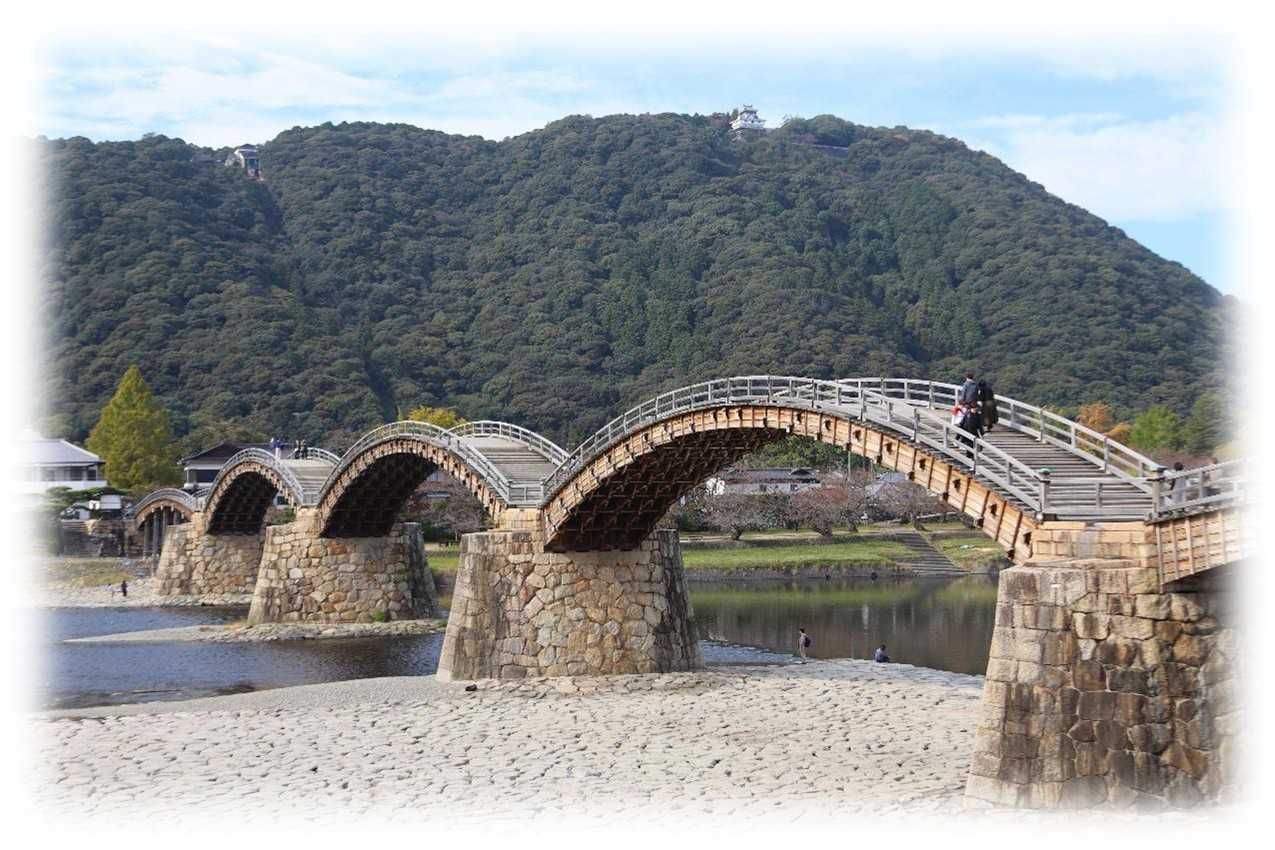

錦雲閣。

吉川広嘉が建造した錦帯橋を渡り、吉川広嘉公像を横目に吉香公園方向に向かう。

旧岩国藩主吉川家の居館跡に噴水や観光施設が付加されたこの公園には、吉川家の歴史資料館などがありますが、大陸の観光客が半数近くを占めている様に感じられます。

写真は公園の堀沿いに建つ錦雲閣と呼ばれる、桁行6間、梁行4間、身舎5間×3間の入母屋造の楼閣風の建物で公園のランドマーク的存在です。

一階が土間で二階は床板張りで高欄が付けられ、軒下に「錦雲閣」の額が架けられています。

錦雲閣後方に、旧岩国藩主吉川家歴代の神霊を祭る吉香神社の絵馬堂として、明治18年に建築されたもので、絵馬殿としては大きな建物で国登録文化財に指定されています。

吉香神社。

反り橋を渡ると吉香神社の社頭。

旧岩国藩主歴代の神霊を祀る神社で、現在の社殿は享保13年(1728)に白山神社境内に造営されたもので、明治18年(1885)に現在地に移築されたもの。

山口県神社誌(1972)は吉香神社について以下のように纏めています。

「由緒

吉川家の祖神としてもと安芸国山県郡新庄村(広島県山県郡北広島町)に祀られたが、吉川広家公岩国入府後正徳年代に当城山の麓、白山比咩神社内に遷座される。

明治7年旧領内の士庶相謀り八神を合祭し吉香神社と称し、同18年現地に迂す。

昭和25年広嘉公を合祀す。(旧県社)」

吉香神社

創建 / 不明

祭神 / 吉川元春公、吉川経基公、吉川広家公、吉川経義公、吉川興経公、吉川経幹公、吉川友兼公、吉川元長公、吉川広嘉公

所在地 / 山口県岩国市横山2-8-5

白山比咩神社。

堀の突き当りに鳥居を構えており、吉川広家入府とともに、ここに吉香神社が祀られていた。

現在の社殿は明治31年に再建されたもの。

山口県神社誌による由緒は以下。

「元慶8年加賀の白山宮より勧請と伝ふ。

応安(建徳)年中回禄の災に遇ひ、嘉慶2年(元中5年)再建の工あり。

天正年間毛利輝元公より神田の寄進あり。

慶長5年吉川広家公岩国に入府、封内の鎮守と定め永く子孫の産土神とす。

社殿の結構も壮厳なりしが明治23年10月23日再び災上し仮殿建立す。(旧県社)」

境内由緒に依れば、焼失以前は「関西の東照宮」と称されるほどの荘厳な建築物だったという。

吉香神社の移築はこの火災が要因ではないようです。

白山比咩神社

創建 / 不詳

祭神 / 菊理媛命、小白山比咩命、大己貴命

所在地 / 山口県岩国市横山2-8

初日は移動に時間を要し、あまりじっくり参拝も出来ません。

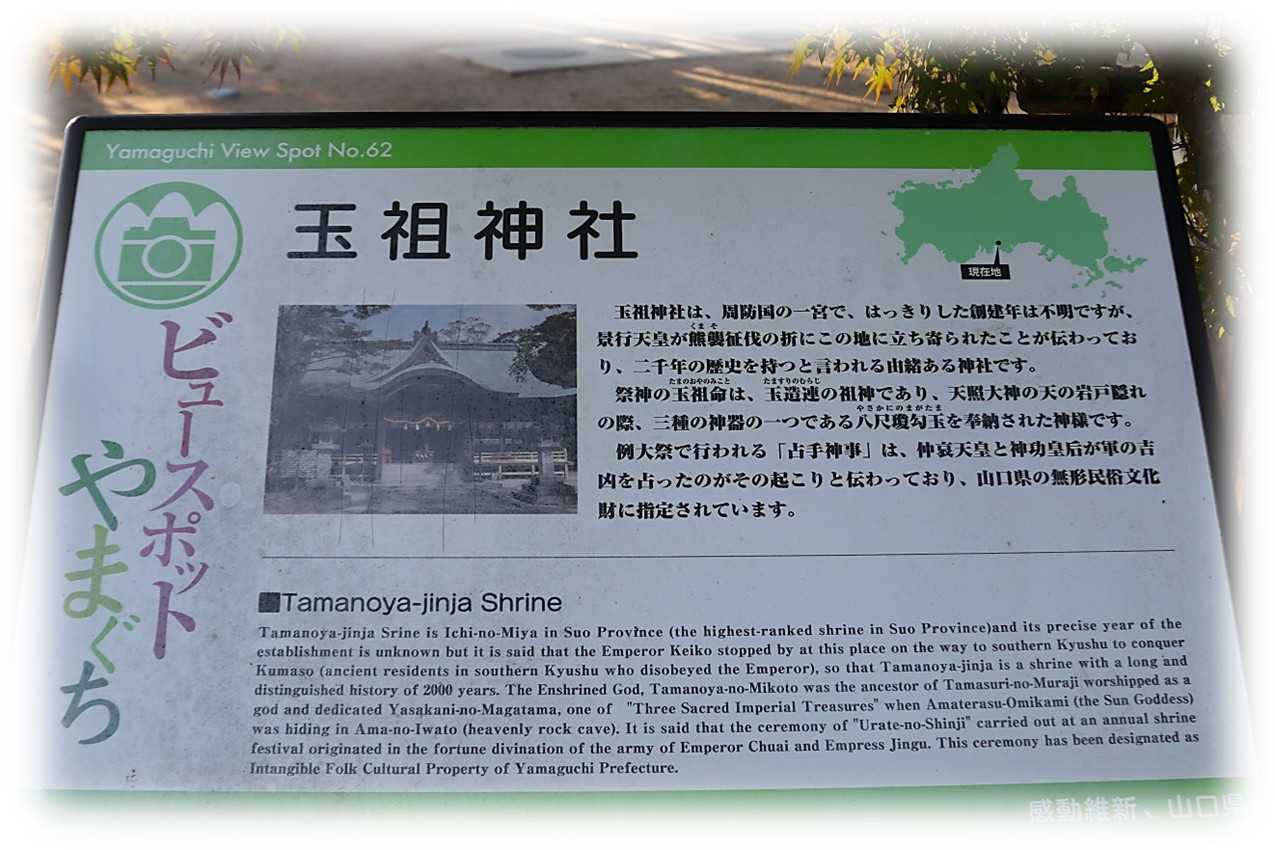

日没を迎える前に次の目的地「周防國一宮玉祖神社」に向かいます。

16:25。

錦帯橋から約1時間、80km近く走った、山口県防府市大崎1690に鎮座する周防國一宮 玉祖(たまのおや)神社に到着。

現地に着いた頃には、既に夕陽で赤く染まろうとしています、気分はそろそろ一杯やりたくなる時間。

錦帯橋ではかみさんが妙に先を急いでいた、授与所の受付時間が不明だったようで、到着時も既に授与所は無人、社務所で辛うじて御朱印を頂くことができた。

玉祖神社参道から見たニノ鳥居。

神社の創建年は不明ですが、養老4年(720)に完成した「日本書紀」に、景行天皇が熊襲征伐の折りに祈願したとして名が記載されています。

東大寺再建に尽力した俊乗房重源が、建久6年(1195)、再建成就のお礼として玉祖神社の神殿の造り替えを行った際、社殿や宝物などの目録「周防国一宮造替神殿宝物等目録」が現存するという。

祭神は、延喜式神名帳には、「玉祖神社二座」とありますが、玉祖命のほかは不詳です。

玉祖命は、勾玉や管玉をつくる人々の祖先神とされ、三種の神器のひとつ、八坂瓊曲玉をつくった神と言われます。

後の明応6年(1497)、大内義興が周防五社詣でのため参詣、神馬を寄進している。

安土桃山時代の天正17年(1589)、毛利輝元が社領200石を寄進するなど、名だたる武将からも崇敬されてきた。

大正4年国幣中社に列せられる。

防府市にある同名の神社は、この周防国一宮 玉祖神社から勧請を受けたものです。

後方の社叢は、希少な植物が見られるとのことで市指定天然記念物となっています。

他にも国指定天然記念物の「黒柏鶏」発祥の地として境内で飼育されているそうです。

神紋は亀甲紋様の周りに曲玉が3つ配されたもの。

社殿全景。

社殿は神門の他、入母屋銅葺屋根に千鳥破風と唐破風向拝の付く平入拝殿と幣殿、流造の本殿が主なものになります。

田畑の中に大きな杜を持つ静かな一宮の印象が残ります。

周防國一宮 玉祖神社

創建 / 不詳

祭神 / 玉祖命、外一座不詳

所在地 / 山口県防府市大崎1690

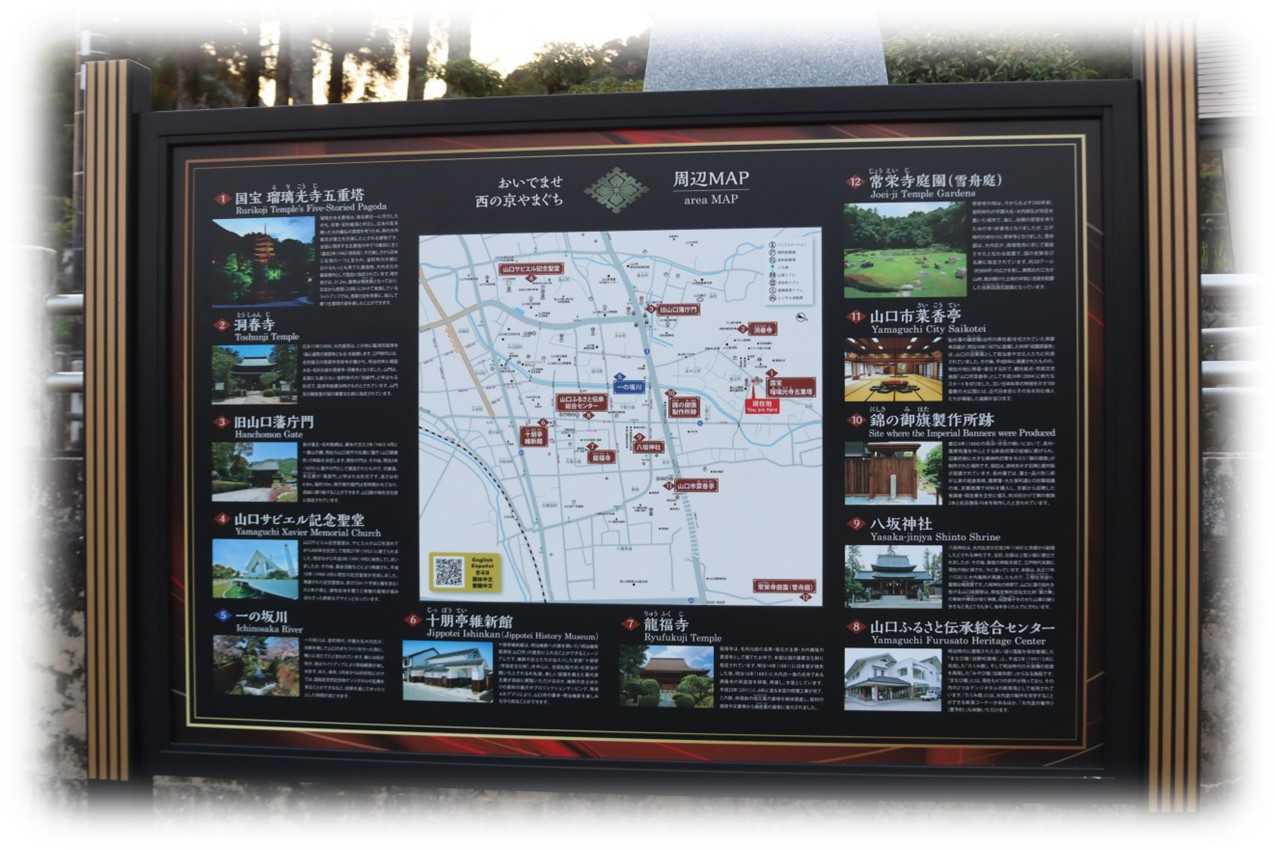

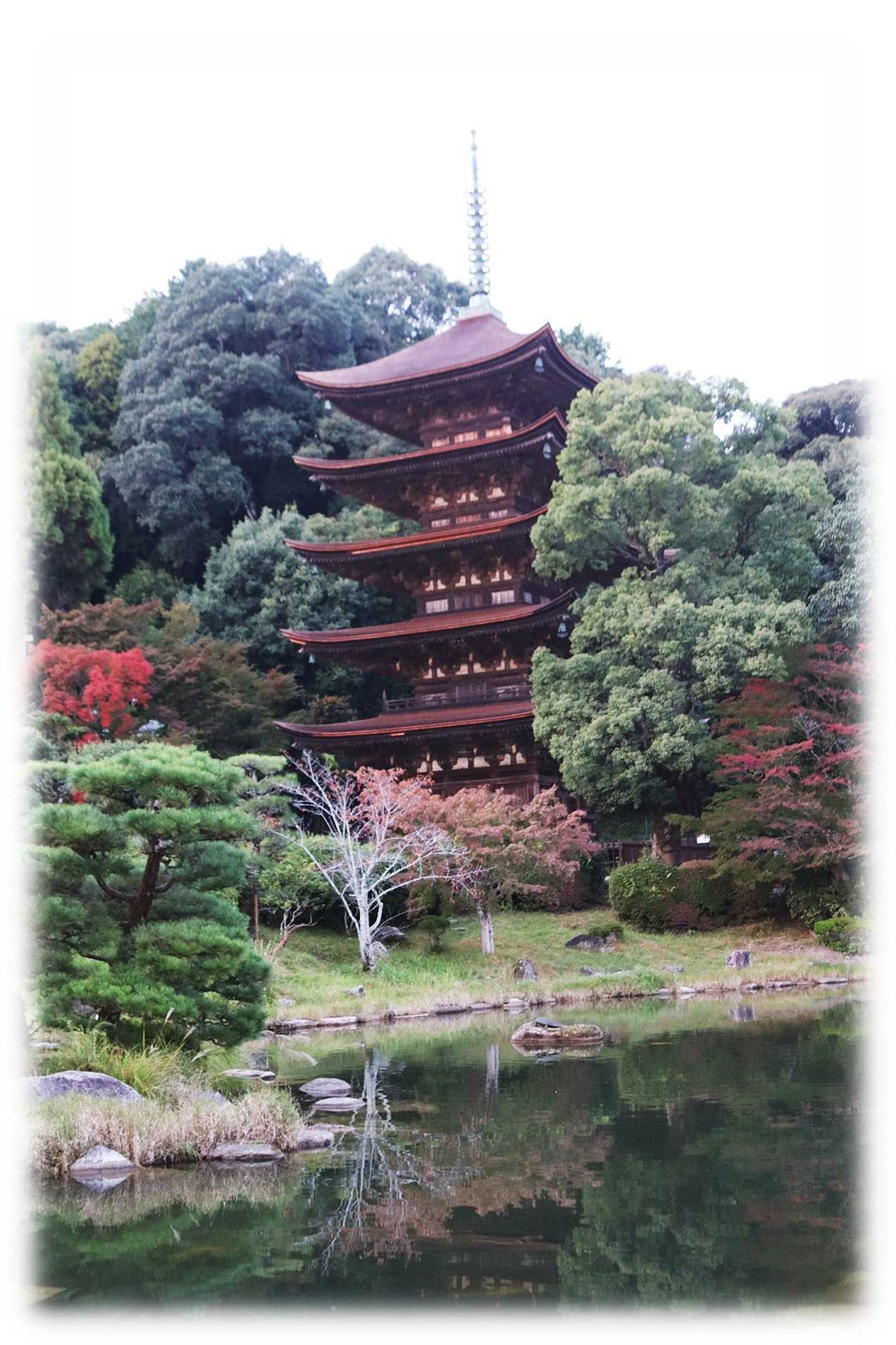

さて初日最後の目的地「瑠璃光寺」へは、ここから約30kmほど北上した山口県山口市香山町に鎮座します。

17:15。

駐車場に着いた頃には、周囲はすっかり薄暗くなってしまった。

写真は瑠璃光寺駐車場に安置されている武道家「紙本栄一像」で、背後に五重塔が見えている。

瑠璃光寺には、修復を終えた国宝の五重塔が全貌を現している、との事で立ち寄ってみました。

駐車場の周辺マップ。

瑠璃光寺の拝観時間は16:30、拝観や御朱印は頂けないが国宝の五重塔は見ることができます。

瑠璃光寺石柱門から本堂方向の眺め。

この寺、ニューヨークタイムズ紙の2024年の行くべきところにリストアップされたようで、そうした事もあるのだろう、日暮れが近い境内にはポツンポツンと海外から訪れた観光客の姿がみられます。

また、この夜は普段より大きな満月がみられるスーパームーン。

三脚を構え、塔方向へカメラを向け、月が現れるのを待つカメラマンの姿が見られました。

私達が塔を拝観している時間帯は、上空を厚い雲が漂い、思い描く光景は現れそうにない状況でした。

現在も改修は行われていますが、シートが外された塔の全景は見られます。

紅葉が進めば、池越しに風情のある光景を見せてくれるでしょう。

以下は境内解説より。

「国指定 建造物 国宝 瑠璃光寺五重塔

所在地 山口市春山町7番1号

この塔は、嘉吉2年(1442)に建立されたもので、室町時代中期におけるすぐれた建築の一つであるとともに大内氏隆盛時の文化を示す遺構として意義深いものである。

高さは31・2mで桧皮葺独特の軽快さを見せており、軒の出は深くなっている。

塔の身部は上層にゆくにつれて思い切って間をつめているので、塔の胴部が細く見え、すっきりした感じである。

これに対して初重の丈が高く、柱が太く二重目には縁勾欄があるので安定感が強い。

鎌倉時代から和様、禅宗様の大仏様建築様式が行われているが、この塔は、大体和様を主体としていて、わずか一部に禅宗様の手法が見られる。

室町時代のものとしては、装飾の少ない雄健なものである。

この塔は大内義弘の菩提をとむらうため、その弟の盛見がこの地にあった香積寺の境内に建立したものであるが、江戸時代の初めに香積寺は萩に移り、その跡に瑠璃光寺が移ってきた。

その後、「瑠璃光寺五重塔」と呼ばれ、京都の醍醐寺、奈良の法隆寺と並ぶ、日本の三名塔のひとつにも数えられている。」

瑠璃光寺五重塔

所在地 / 山口県山口市香山町7-1

駐車場に戻ると日が暮れていた。

この後、市街地の山口駅付近にある「御堀堂 本店」に立ち寄り、土産のういろうを買い求め、今夜の宿泊予定地「道の駅 おふく」に向け車を走らせる。

市街地は丁度帰宅ラッシュ、駅前は結構渋滞し、道の駅まで順調ならば1時間もかからないのだが思うように進まない。

この道の駅には併設して於福温泉があり、こちらの温泉に浸かる予定でしたが、晩御飯の買い出しで地元スーパーや酒屋に立ち寄った事もあり、到着したのが19:30、20:00閉館の温泉は諦めて車内を車中泊モードにして宴会をはじめる。

田圃と山に囲まれた道の駅で、夜間照明が少なく印象は薄暗い、尚且つトイレが駐車場側にないので移動には照明が必要です。

施設はとても綺麗に維持されており悪い印象はないです。

場所的に獣が出そうな環境なので、夜間はかみさん一人では行かせなかった。

ポータブルTVの受信状態は良好で何局か選択肢がありました。

道の駅。

右下はお茶うけの御堀堂生外郎。

雲隠れしていたスーパームーンも現れ、今夜は冷え込みそうです、電気敷毛布持ってきて良かったぁ。

明日はここから北上し、日本海側の長門市方向に向かいます。

道の駅 おふく

所在地 / 山口県美祢市於福町4383-1

燃料計は半分近く残っています、以前の車ならどこかで給油する内容です。

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神… 2025.11.17

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札… 2025.11.14

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札… 2025.11.13