2005年02月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

高嶺の花、セントポーリア

セントポーリアの名前は昔から知っていた。だが、高「値」で、神秘的なイメージから手を出さなかった。 ところが、花が少し傷んでいるものの、ビニールポットでわりあい安い出物があったので、こちらもつい手を出した。 原産は、東アフリカ、タンザニアの高地。その1つ、セントポーリア・イオナンタは室内でよく育ち、葉柄の基部で切って水に挿しておけば簡単に繁殖できるという。買ってきた株には、「オプチマラ」と書かれていたが、これはドイツ、ホルトカンプ社の商品名。冬の長い北海道に愛好者が多いらしい。 写真のセントポーリアは、だいぶ元気になり、ゆっくりと花を咲かせたので、デビューさせることにした。花言葉:深窓の美女(写真では、明るい場所に引き出した。まずかったかな?)。

2005年02月28日

コメント(4)

-

そろそろオオイヌノフグリの季節に

オオイヌノフグリはゴマノハグサ科の雑草。小さい花にもかかわらず、澄んだるり色が田んぼの畦などで異彩を放つ。当地でも風の当たらない日だまりで、ポチポチと咲き出した。 この花は、野山に春を告げる代表的な存在。早咲きのウメとともに、行きつ、戻りつ近づく春を知らせる。(写真は昨シーズンの撮影)

2005年02月27日

コメント(5)

-

二酸化炭素の削減が迫る

言うまでもなく二酸化炭素の削減は、産業ばかりでなく、個人の生活の質にも関わる問題です。 そんな記事、ニュースのなかで、「ガスの方が灯油より、二酸化炭素の排出が少ない」を読んだり、聞いたことはありませんか?・・しかし、本当でしょうか? 都市ガス、プロパン、ガソリン、軽油、灯油などは、化学的には、「炭化水素」に分類されます。「炭化水素」は、炭素と水素からできている物質(化学では化合物という)です。これを空気中の酸素と混ぜて、コンロやストーブ、エンジンで燃やすと、「炭素と水素がそれぞれ酸化されて」、二酸化炭素と水に変化します。このときエネルギーが放出されて、熱くなったり、自動車を走らせたりします。 「炭化水素」が放出するエネルギーは、それぞれの化合物で決まっています。たとえば、決めた重さ(体積ではありません)を燃したとき、メタン(都市ガスの主成分)のそれを1とすれば、プロパンは0.91。ガソリンに含まれるオクタンであれば、0.87。軽油や灯油は、これより小さい値になると思われます。ということは、メタンと同じエネルギーを得るために、ほかの化合物はたくさん燃さないといけません。それは、二酸化炭素の排出を1割前後、増やす結果になります。 さらに考えを進めましょう。実はメタンの重さのうち、炭素が占める割合は約75%です。それがプロパンで82%、オクタンで84%、次第に増えていきます。軽油や灯油はもっと増えるでしょう。すでにお気づきと思いますが、炭素の割合が増えれば、同じ重量を燃したときでも、二酸化炭素が増えます。 以上が、「ガスの方が灯油より、二酸化炭素の排出が少ない」の仕組みです。真っ赤な背景に描かれているのは、家庭用燃料であるプロパンの分子模型ピンク色の炭素原子(3個)と白色の水素原子(8個)の結合と配置を示している

2005年02月26日

コメント(1)

-

瀬戸内の風光

きのうは雪だった。春の花を咲かせる植物たちも縮こまってしまったろう。ここのところ、カテゴリーの「瀬戸内海」を続けているが、もう1日。 写真家、緑川洋一は、瀬戸内海を色彩豊かに表現した。写真集「瀬戸内海」(1962)が出版されてから、すでに40年余り。私はたまたま呉市立美術館で催された個展「光の交響詩」を観に行った(2001.10)。だが残念なことに、その直後の11月に86歳で他界した。 緑川は、岡山県邑久(おく)町生まれ。邑久町は岡山市の東隣である。竹久夢二も同じ邑久町の生まれだが、30年ほど先輩。 緑川が追求した、キラキラした「瀬戸内海の水も」とは違う、私が撮影した瀬戸内の風光。初冬の朝/倉敷市

2005年02月25日

コメント(0)

-

瀬戸大橋第2番、櫃石(ひついし)橋

広島に来てから四国に渡ったことは何度もある。いずれも観光目的。 一番古くは、宇高連絡船に乗った。さいきん直島に行くとき、宇野港を通ったけど、もう昔を想像できなかった。 瀬戸内海を跨ぐ3本の橋では、瀬戸大橋(岡山~香川)としまなみ海道(広島~愛媛)しか利用していない。瀬戸大橋は直線的で、車で行くとアッという間、鉄道で渡ると橋桁が邪魔して落ちつかない。いっぽうしまなみ海道は起伏に富んでいて、おまけに人と自転車が通れる道が設けられている。しかし、尾道から今治まで徒歩やサイクリングをやるとなると、相当の覚悟が要る。 車にとって親しみやすいのは、むしろフェリー。うちから松山や道後温泉に行くなら、フェリーの方がはるかに優れている。運転手も島が点在する風景を楽しむことが出来るから。 瀬戸大橋は6橋からなる。岡山側から数えて2番目は櫃石橋、斜張橋である。この橋を風景に据える宿にクラス会で泊まった。瀬戸内海や瀬戸大橋の展望台である鷲羽山(わしゅうざん)の真下である。最近は観光客が減っているのだろうか、静かなたたずまいだった。 今年になって、公団による「瀬戸大橋フォトコンテスト」の発表があったようだ。応募して落選したわけではないが、櫃石橋の写真を載せて、今日の「おぼえがき」を締めることにする。櫃石橋の目覚上げ潮か引き潮か、潮が綾をなす

2005年02月24日

コメント(1)

-

鞆の浦のオウバイ(黄梅)

去年、鞆の浦を散策して、地蔵院で見つけた花。お雛さんもあったのだけど、失礼して花の方を撮影した。2月の末日。 鞆の浦は瀬戸内海に突きだし、寒風が当たらないので、暖かい。目の前には「仙酔島」という、仙人に関係深い小島が浮かんでいる。渡船で渡れば、軽いハイキングが出来る。そういえば、福山に住んでいたとき、学生と一緒に仙酔島で遊んだっけ・・一緒に行った、研究室で先輩の先生は、そのご脳出血で現役のまま急逝した。 気のせいか、オウバイの花がはかなく見える。ウメの名前が付いているが、梅とはまったく関係ない植物。花弁も梅の五でなく六である。

2005年02月23日

コメント(8)

-

鞆・町並ひな祭り

今年も鞆の浦(広島県)周辺で、今週の土曜日から3月13日(日)まで、「鞆・町並ひな祭り」が催される。鞆の浦歴史民俗資料館ばかりでなく、一般の民家でも自家に保存するおひな様を展示する。去年は度重なる台風で高潮の被害を受けた鞆の浦も、今は復旧していることと思う。 鞆の浦の歴史的古さは、万葉時代まで遡る。「吾妹子が見し鞆の浦のむろの木は常世にあれど見し人ぞなき」(大伴旅人) わが家が去年車で出かけたときには、海辺に並ぶ露天の魚屋さんで、新鮮な魚を仕入れて帰った。美味しい~ぞ!

2005年02月22日

コメント(2)

-

ムルチコーレという花

今日は月曜日。光の速度で距離を測る宇宙から、センチで測れる花の世界に戻りましょう。 先日お店で目にとめた花、名前の表示がありません。その澄んだレモン色が気に入って、買うことを決めてから名前を聞きました。相手はバイトの女の子ではなく、仕入れをやる店長とおぼしき人物だったので、即答。「ムルチコーレ」。覚えられるかなという私の表情を読んで、ポストイットに書いてくれました。 「ムルチコーレ」では十分納得がいかなかったので、調べてみました。googleすると簡単ですね。ほんとうに親切な人がいます。「ムルチコーレ」は、分類名、クリサンセマム・ムルチコーレの略称のようです。 まだ先があります。クリサンセマムはキク属を示しますが、どうやらこの植物をキク属から追い出した(あるいは救い出した)分類学者がいたようです。だから、現在はコレオステフス・ミコニスです。これでは「ムルチコーレ」を慣用名と言っていいでしょう。 私は在職中、酵母やバクテリア(=細菌)を実験材料にしていましたが、この世界でも分類法が変わることがあります。大学の期末試験で一所懸命覚えたことが、振り出しに戻ります。歳を取るほどに「リセット」が辛く感じられましたね。 「ムルチコーレ」は1年草。それに合わせて今後は対処することになります。あっ、そう、そう、「ムルチコーレ」は少し寒さに弱いので、当地では庭植えで越冬するのは無理でしょう。

2005年02月21日

コメント(5)

-

土星の衛星、タイタンよ

7年かけて土星に到着した探査機「カッシーニ」のおかげで、最近は土星の話題が多い。 タイタンは土星の衛星のなかで最大で、月の直径の1.5倍程度だそうだ。唯一大気に覆われているため、望遠鏡で表面が見えない。見えないと見たくなるのがヒトの癖。そのルールはこの地上でも同じ。 カッシーニから放たれた観測機が、無事タイタンの地表に到着した。落下傘で降下中や地上で撮影した写真を送信してきた。川や海岸らしき地形が見える、「岩」がごろごろしている。だが「岩」は氷だそうで、そこらへんがピンとこない。しかしよく考えれば、地球でも氷河の末端では、氷が岩のようにごろごろしている。 タイタンの地表における大気圧は1.5気圧とか。大気を構成するガスは、窒素が大部分でメタンが3%ほど。それが地球の創生期と同じということで大騒ぎしている。しかし、大気組成が同じだけで、どこまで「地球」になれるのか。だれでも心配するのは、マイナス180度という低温だが、これを生命が克服できると「夢」を抱いている。 生命が誕生するためには、やっぱり「液体」が必要と考える科学者がいる。マイナス180度では水が凍ってしまうので、メタンが代役を務めると仮定している。タイタンの気温なら、ちょうど、地表でメタンが蒸発し、メタンの雲をつくり、メタンの雨を降らせ、メタンの川が流れると言う。 生命の誕生には、細胞の材料になる有機物(たとえばアミノ酸)があらかじめ用意されることが必要だと、かなり前から考えられてきた。もしタイタンに生命を想像するなら、タイタンにある材料で有機物が合成されねばならない。実験室では、タイタンの大気組成に稲妻を走らせると、たしかに茶色い有機物が出来た。地球の生物から類推すると、生命にたくさん必要な元素は、炭素、窒素、水素、酸素、リン、硫黄、ナトリウム、カリウム、カルシウム、などなど。炭素はメタンから、酸素は水から、水素はメタンや水から得られる。 タイタンの川や海が黒く見えるのは、大気中で合成された有機物が、メタンの雨で落ちてきて溜まったのではないかと言う。しかし、地球の例では、そういうものはみな生物に食べられてしまう。だから、それが残っていることは、「生命」がいないためでは? ま、タイタンに水を差すのは止めよう(すぐに凍ってしまう)。これ以外にも気になることがあるのだが、それを書くには化学が必要。化学は、元素記号や「分子の構造式」で、物質の移り変わりを描く世界。これをアニメ化する妙案もないから、いつも困っている。

2005年02月19日

コメント(0)

-

すばる望遠鏡で宇宙を覗く

「われわれ」の宇宙の年齢は、137億歳だそうだ。その誕生から10億年あとを示す銀河の集団を発見したという、きのう、今日のニュース。 一口に100億年とかいうけれど、人の一生を長めに見積もって100年としても、ちょうど1億倍。あまりにも長すぎて、「経験」とかいう感覚を超越している。だが、その状態が快いのか、このニュースがテレビや新聞をにぎわす。「政争」とか、「戦争」とか、「不良債権」とか、そんなものを宇宙時間で押し潰してしまえ! このニュースをもたらした望遠鏡は、日本がハワイ島のマウナケア山頂に設置した「すばる望遠鏡」である。口径が8.2mあり、世界でも有数の望遠鏡。アメリカが大気圏外に打ち上げたハップル望遠鏡が、予算が削られて修理できなくなり、やがて放棄されるようなので、すばる望遠鏡の役割が増すかも。 すばる望遠鏡を設置するにあたっては、設計に必要なデータを得るために、その5分の1の望遠鏡(口径1.5m)が、東京・三鷹市の旧国立天文台に制作されたという。しかし最近ではその役目を終え、昨年4月1日から広島大学の所属となった。 さて所有主が広島大学になったのはよいのだが、それを収める天文台を造らないといけない。さらに、造る場所の空気が澄んで安定していないといけない。安定しているとは、「星が瞬かない」ことである。あちこち調査したらしいのだが、白羽の矢が立ったのは、なんとわが家の左手に盛り上がる(そびえるではない)山にある「福成寺」という場所である。福成寺は、奈良時代の開基と伝えられる真言宗の古刹である。 そういえば、家の前から星空を見上げたとき、星がきらめきもせず夜空に張り付いていた。東広島市、福成寺山門

2005年02月18日

コメント(0)

-

クエン酸を摂取する

去年、「ためして合点」がクエン酸の話を取り上げた。いくつかの内容があったが、今でも覚えているのは、クエン酸による「筋肉疲労の回復」。 クエン酸は、酢に含まれる酢酸のように酸性の物質。酸性の物質はたしかに「酸っぱく」感ずるのだが、もし水酸化ナトリウム(アルカリ性)で中和すれば、「酸味」が失われる。できたものをクエン酸塩と言うけれど、この塩にも元のクエン酸のように、「筋肉疲労の回復」の効果があるのかどうか。この疑問にはっきり答えている情報に出会ったことはないが、おそらく同じ効果を示すだろう。 クエン酸は生命にとって基本的な物質なので、ごく微量ならどの生物でももっていると考えてよい。だから、口からクエン酸を摂取することによって、外来のクエン酸が体内にプラスされることになる。 話を進めるなかでショックだったのは、運動で蓄積された乳酸が「疲労物質」でなかったこと。それじゃ~、なぜ、世界中が「乳酸が犯人」と信じてしまったの?運動後、血液中の乳酸を計ると、きまって増加しているので、飛躍してこれが疲労の原因だと誰かが言った。そうだ、そうだとみんなが言い、「正しい」になってしまった!マラソンの走り方も変わるかな? 私が若いころ、ある大学の先生が、自分の信ずる健康法として、毎日一匙ずつクエン酸を飲んでいた。そのクエン酸といえば、化学実験に使う試薬で(最も純度の高い製品ではあるが)、固体のまま呑み込んだようである。もっとも水に溶かしたら、いかほど酸っぱかったことか。 その先生が今どうされているかは知らない。当時、クエン酸の効果をどこまで見通されておられたのか? ところで、われわれはよく「疲労回復」と省略して言うけれど、これには注意が必要。健康食品の広告に使われる手だが、表現の曖昧さがあらゆる疲労に効くという錯覚を起こさせる。だが、クエン酸の場合、「頭脳疲労」とか「心理的疲労」には効かない。ご用心、ご用心・・

2005年02月17日

コメント(3)

-

花の名前ってタイヘン!

会話を楽しむには、モノやヒトの名前が分からないと成り立たない。 全員が名前を知らないモノやヒトは会話に登場しない。だから問題がない。 話し手が名前を忘れると、「物忘れ」や「ど忘れ」、「失念」。若いときは意識しなかったのに、最近は連発する。花は好きなはずだが、同じ事が起こる。同義語があるときは、後から覚えた方を先に忘れる。たとえば、百日草とジニアなら、ジニアの方が忘れやすい。 聞き手が、話し手が言う名前からなにも連想できなかったときには、「ボケ」になる。分からなければ質問をすればよいのだが、それを怠ると、ぼけっぱなしになって表情に苦労する。 花の名前も日常会話では慣用名が普通だろう。パンジーとか、バラとか、シャクヤクとか、ツバキとか・・しかし、パンジーとビオラの区別、シャクヤクとボタンの区別、ツバキとサザンカの区別となると、とたんに難しくなる。どうしても植物分類の知識が必要になる。HPに載せられた花の写真でも、花の種、属、科名まで書いてあるものが多い。 植物の分類は、時にはルーペを使って、目で見える形(形質)の特徴を明らかにすることから始まる。「形」を基準にするのは、日常とのつながりから当然の成り行きだろう。だが、「形」の知識が乏しいことに、わたしはいつも反省している。それは、高校時代に生物学を選択しなかったことに原因があるらしい。そういう人が大学で生化学をやり、それを商売にし、今、花のブログなんぞを書いている! 植物も含めて生物の分類は、その生物が過去にたどってきた歴史である「系統」に基づいて分類しようとする。その決め手として、現在では、選ばれた遺伝情報を担うDNAの解読が進められている(DNAは一定の構造を持つ物質の名前)。この手法は、「形」にとらわれない本質的な方法である。 その結果、ユリ科の「解体」という革命的なことが起こりそうだという(2月13日朝日新聞)。教科書や図鑑も大幅な見直しとなれば、せっかく覚えた知識はどうする?いや、わたしは覚えていないから、影響ないけれど・・ ユリ科は、「系統」を反映したグループでなく、来歴の異なるいくつかのグループの寄せ集めだった。少なくとも5つに分けなければならないと言う。おまけにユリ科の属する「単子葉植物」も、この手法の切り込みでその地位が危うくなっているとか。イヤ、ハヤ

2005年02月16日

コメント(0)

-

春の妖精のおしゃべり、白梅

標高が200mほどあるご当地でも、早咲きの梅がチラホラしている。いずれも紅梅。早咲きの梅は紅梅に限られるのだろうか。 だが、ここで、梅の「時間」は停止する。理由はよくわからないが、ここ「賀茂台地」では2月の気候が寒い。つまり春が遅い。去年も、一昨年もそうだったから、今年も同じだろう。 写真の白梅も一ヶ月後にならないと咲かない。去年、梅で有名な京都や小田原の友達と連絡しあったところ、両地ともシーズンオフになってから、こちらの梅が満開になった。それでは平行移動して、サクラも同じように遅いかというと、それは違う。広島市と比べて、出だしが2,3日遅れても、南風が1日も吹けば、アッという間に追いついてしまう。梅と桜の季節がくっついている。 写真の梅の木は若い。剪定されていない枝が、木の全面にスッ、スッと伸びて、しなやかである。可愛らしさをいっぱいに発散していた。

2005年02月15日

コメント(0)

-

春の妖精のささやき2、雪割草

「雪割草」の人気はそうとうなもの。ただ「雪割草」の名称の元、ミスミソウ、スハマソウ「など」が区別なく流通しているという。その「など」には、雪田に咲く、ハクサンコザクラに近いユキワリソウやユキワリコザクラも含まれているのかもしれない。 今日は昨シーズン、ショップから買ってきた「雪割草」(たぶんスハマソウ)の写真。写真を撮ったときは快調だったが、枯れてしまった。その後「趣味の園芸」で栽培のコツを聞いたので、再度挑戦するつもり。 ミスミソウやスハマソウは、落葉広葉樹林の下に生えるという。そこで、「雪割草」を広葉樹の妖精と言うことにしよう。

2005年02月14日

コメント(3)

-

三宅島>火山性有毒ガス

火山活動に伴って噴出する「有毒ガス」は、次の3つに集約される。☆二酸化硫黄(亜硫酸ガス) マッチを擦ったときの刺激的な臭い。水に溶け込んで亜硫酸そして硫酸になる。亜硫酸は酸性を示す。三宅島の報道でも、錠が錆びついていた。☆硫化水素 御飯や煎餅、ゆで卵の香りにごく微量含まれる。卵の腐った臭い。☆二酸化炭素(炭酸ガス) 無臭。呼気に含まれるおなじみのガス。だが高濃度になると、酸素の領分を占領し、酸欠で死亡する。 火山性ガスが、山頂の火口から吐き出されるにしても、山裾の「地獄谷」で噴出するにしても、日本では数年に1回、事故で人が亡くなっているという。阿蘇山中岳、草津白根山殺生ヶ原、安達太良山、八甲田山田代平などなど・・亡くなった方は、観光客、登山者、スキーヤー、自衛隊員など。 なかでも安達太良山の沼ノ平(火口跡)で、登山客14名のうち4名が硫化水素で亡くなった事故(1997)を思い出す。たしか中高年の団体だった。草一本生えない沼ノ平の特異な地形=写真を、火口壁から見下ろしたことがあるので、パーティの度胸に驚いたものである。安達太良山(福島県)の沼ノ平噴火口跡を見下ろす。その先かすかに裏磐梯の秋元湖が見える。 最近、三宅島の方々の帰島が実現した。なかなか難しい判断である。 三宅島の場合、雄山の火口から噴出するのは、主に二酸化硫黄ガス。火口ではもちろん致死濃度だから、風による希釈に頼るしかない。そこで通年の風向きを考えて、島内の立入禁止区域を設定したのだろう。しかし風の気まぐれは時に首都圏までガスを運び驚かす。 島の各所に設けられたガス測定器のデータをみると、いろいろ。しかし警報を知らせるサイレンやガスマスクが用意されているので、事故が起こる心配はまずない。 ここで思い出すことがある。今から40年前、1960年代に起こった公害、「四日市喘息」。これは石油に含まれていた硫黄成分が、発電所やボイラー、自動車で燃されて二酸化硫黄になり、空気を汚染したことが原因であった。 「四日市喘息」は、とくに高年齢層で頻度が高かったという。三宅島の帰島を扱う報道で、「四日市喘息」という単語には一度も出会わなかったが、議論はなされたのだろうか。短時間で起こる「急性毒性」ばかりに気を取られていないか? 近年、ガソリンなど石油製品の脱硫(脱硫黄)が進み、二酸化硫黄による空気汚染は忘れかかっている。思い出すためには、環境省が運営するサイト、「そらまめ君」をときどき覗いてみるのもよいのではないか。そこには、二酸化硫黄以外の汚染物質も、リアルタイムでデータが載っている。

2005年02月12日

コメント(1)

-

ニンフたちのざわめき2、雲間草

ヨウシュクモマグサを取り上げるのは1月21日に続いて2回目。前回から20日経った。「ヨウシュクモマグサのその後」といったところ。 花屋が咲かせた花は、色があせてしまったのですべてカット。順調に上がってきた次世代?の花と蕾が、活き活きとはしゃいでいる。ニンフたちよ、永遠なれ!

2005年02月11日

コメント(4)

-

ニンフたちのざわめき、ビオラ(改訂)

ニンフは、「ギリシア神話に出てくる山野・河川・樹木・洞穴などの精霊。若くて美しい女性の姿をもち、歌と踊りを好む」そうだ(広辞苑第五版)。転じて、美しい少女を形容する。 そこで、ビオラにニンフの化身を写そうと思った。だがこのテーマは難しく、悪戦苦闘。まぁ、イメージに少し近い写真が撮れたので、アップすることにした。 下の写真は、以前、パンジー・ビオラの花言葉「純潔」を当てはめたものである。「純潔」と「ニンフたちのざわめき」は、近いと言えば近いのだが・・

2005年02月10日

コメント(1)

-

春の妖精のささやき>冬知らず

春の訪れに世界標準とか、東京標準とかはない。だから、みなが仙人の庵にも、小さな春の訪れがある。 「冬知らず」というのは、商品名であるという。キンセンカの仲間らしいが、花ははるかに小さい。「冬知らず」の命名は勇ましいが、さすがにここの冬では花が咲かない。ただ耐寒性があり、マイナス8度の寒さにびくともしなかった。 今日は、午後から曇るとの予報だが、太陽の光が強さを増して明るい。「冬知らず」は暗い日には咲かない。しかし今日の明るさに誘われて、自生の「冬知らず」は黄金色の花びらを開いた。雪が凍りついた1週間ほど前の寒さに対比して、春の妖精の化身を見た。

2005年02月09日

コメント(3)

-

第51回日本伝統工芸展>人形

この展覧会は、昨年9月下旬の東京展からスタートして、だんだん西に移り、広島展はおとといの6日に終了した。そもそも工芸展にはあまり行った記憶がない。テレビでやる工芸家を主人公にした「ミステリー」なんかで、誤ったイメージが作られてしまうのである。 だが、今回広島展に行ってみたら、「親子ガイドブック」が用意されていたり、会場を囲う壁には、工芸家が小学生と交流する様子を写したパネルが掲げられていたりした。実は、「ガイドブック」はわたしにも役立った。普通の人が何もかも知っているはずはないのだから。 「ガイドブック」の文章を借りれば、伝統工芸は「昔から伝えられてきた方法と材料を生かして作られたきれいで役に立つもの(使えるもの)」・・・「それでは、チェックポイントでクイズをときながら、現代の伝統工芸品を鑑賞するオリエンテーリングに出かけてみませんか?」~う~ん、そうか、でも入場すぐには、「クイズ」の意味が分からなかったので、残念ながら解いてこなかった。 展示は、陶芸/染織/漆芸/金工/木竹工/人形/諸工芸からなっていた。 この中で一番心に響いたのは、驚いたことに人形!なぜなら、わたしは人形嫌いで通してきた。それでは、ギリシャ、ローマからの彫刻がいいのかと言われれば、そうでもない。写真撮影が出来ないから、わたしの印象をうまく伝えられないが、「郷土人形」の伝統から想像以上に脱皮していたのである。NHK会長賞の「腰鼓遊楽」(紺谷力、石川県)もさることながら、「サハラ幻想」(玉置光子、東京都)がロマンチックだった。 そういえば、「桃源郷」(前田金彌、神奈川県)の人形もあった。このブログのBBSが「桃源郷」となっていることにお気づきだったろうか。まぁ、想定どおり、「老人」の人形だが、わたしのイメージとは違うかな?入場券人形(「親子ガイドブック」より複写)

2005年02月08日

コメント(0)

-

スローガーデニング2>ミニシクラメン

ミニシクラメンとかガーデンシクラメンとか言われる、小形の可愛いシクラメンを2株買ったのは、01年の秋。真紅とピンクだった。02年の夏越しでは、ピンクが枯れてしまった。だが真紅は順調に育つ。そして03年の春には立派な株になった=写真下。そのあと03年の夏も問題なく通過し、さらに大きな球根になった。この分ならどこまでも・・と「天狗」になったところで問題発生。04年の秋、球根を掘り上げたとき、その一部が柔らかくなっていた(たぶん腐っていた)。だが対応が分からず、この株は一生を終えてしまった。 時間を前に戻して、03の秋、シクラメンの周りには、葉はとても小形だが、形がシクラメンにそっくりな、しかも葉の模様までそっくりな草が生えていた。自信はなかったけれど、実生が芽生えたと考えて、ポットに取り上げた。それから1年半、なんとか1輪が咲いた。 親とは違う色彩を密かに期待したのだが、結果は親とまったく同じ色だった=写真上。k.co.jp/blog/cyclamen3.JPG">

2005年02月07日

コメント(10)

-

自転車走行3000キロ達成!

若いときから自転車に乗るのが好きで、さいたま市からスタートして、箱根の急坂を登り、乙女峠を越えて御殿場へ、さらに篭坂峠を越える、富士五湖を1周して、最後に甲州街道を戻ったことがある。今思えば、気違いざたである。 何台の自転車を乗りつぶしたか、覚えはないが、東広島では自転車を使う道がいろいろある。 今の自転車は3年ほど前に買った。防犯の心配があってただの実用車だが、いちおう3段の変速ギャーが付いている。ただ、ここは坂が多いので、もう少し段数が欲しい。次回はいい歳のおじさんがマウンテンバイクに挑戦するか! 「自転車散歩」や花を探す「花サイクル」をやっていて、必須と思ったのは「走行距離計」。それも悪戯や盗難を考えると、取り外し可能なものがいい。知人に相談したら、今どきないはずはないと言う。 ネットで探したら、確かにあった。だが、名称は「サイクルコンピュータ」!マニアックな機能付きもあるので、値段の幅が広い。お金もないし、低価格品を選んだ(二千円ちょっと、楽天ではもっと安い製品もある)。それでも、走行速度、積算走行距離、区間最大速度と区間距離が測れる。 「サイクルコンピュータ」の取り付けは簡単だが、初めてだと少しとまどう。取り付けたのは一昨年の4月23日。それがきのう、ついに積算3000キロ=写真になった。所要日数は653日で、1日平均4.6キロ走ったことになる。この数字は想像を超えていた。よく走ったね・・ 3000キロという数字は、新幹線で東広島から東京駅まで1.7往復したことにもなる。 アウトドアで足腰の筋肉を維持するためにすることと言えば、ジョギングやウォーキングがふつうだけど、「サイクルコンピュータ」をつけた自転車も面白いと言いたい。

2005年02月05日

コメント(0)

-

瀬戸内海に浮かぶ「ベネッセアートサイト直島」

直島は瀬戸内海に浮かぶ一小島である。映画「二十四の瞳」の小豆島や不法投棄で有名になった豊島(てしま)の西側に位置する。 岡山県からはごく近く、かって宇高連絡船の本州側拠点だった宇野港から、フェリーに20分ほど乗れば、直島の宮ノ浦港に着く。そこから自分の車またはバスで10分ほど行くと、「ベネッセアートサイト直島」に到着する。 このサイトは、ベネッセハウス、家プロジェクト、シーサイドパークからなる。 ベネッセハウスの紹介番組に触発されてここを訪れたのは、もう3年半ほど前になる。天気のよい9月下旬の1日だった。 ベネッセハウスは、「自然と建築と芸術の融合」をテーマに、建築家・安藤忠雄氏が設計した美術館兼ホテルである。館内には、コミッションワークを中心とした現代アートコレクションが展示されている。 ここで言う「自然」が瀬戸内海とそこに浮かぶ直島を指していることは明らかだが、瀬戸内海をどう捉えるかは人それぞれだろう。はたして安藤氏はどうだったのか?わたし自身は、初めて瀬戸内海の海岸に立ったとき、波があまりにも小さいので、これは「湖」だと思った。しかし、そのご「早い潮流」に想いが広がる。 ベネッセハウスは、建築やデザイン専攻の学生のよい教材であるらしい。一群の男女がどっと現れ、おもいおもいの角度から30分ほどでスケッチを終えると、風のように消えた。カフェから瀬戸内海と小島円形ホールのトップライト空も雲も星も光も・・取り込む

2005年02月04日

コメント(2)

-

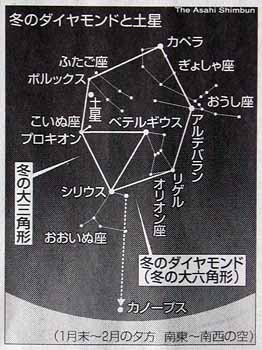

寒空の星、「冬の大三角形」

楽天のテーマで「空も雲も風も星も花も・・・」(お酒も含む)を一人で支えているが、星の話題が少ない。それは一つに夜の空を撮影する術を持たないから。 去年12月14日の「おぼえがき」に書いたように、小学生のころから天文に興味を持っていた。終戦直後、事情があって甲府のお寺に身を寄せていた。トイレは外、しかもお墓の近くだった。さすがに夜は父親が連れて行ってくれたが、すぐそばに蛍が舞って鬼気を誘う。そのいっぽうで空には満天の星。空気がきれいだったからだ。 たぶんそのときに「北斗七星」の柄杓形とか、柄杓の先の延長にある「北極星」を覚えたと思う。北極星は方向を知る上で、のちにずいぶん役に立った。 このあいだの日曜日、朝日新聞に「冬の大三角形」と「冬のダイヤモンド」の話が載ってから、夜空が気になっていた。なんかロマンティックではないか。昨日の夕方ひとしきり雪が舞ったあと、寒々とした透明な快晴になった。よし、見てやろう。 幸い、うちの東南方向には街明かりがない。「オリオン座」は例の3ッ星で簡単に見つかる。3ッ星の延長上にある「シリウス」は、格段の輝きですぐ判る。「ベデルギウス」、「プロキオン」も簡単。「冬の大三角形」の完成、ああ、ほんとうに大三角形だ。「冬のダイヤモンド」も想像以上に大きい。首が痛くなるほど・・ このあいだ流星が飛んだ「双子座」の近くには、土星がどっしり。土星の輪は肉眼で見える代物ではないが、土星の人工衛星になったカッシーニや本物の衛星、タイタンに想いをはせる。新聞で読んだり、テレビでニュースを観たりするのとは、気分が違うね。 タイタンにはメタンの雨が降ると言うけれど、その雨は地球の雨よりサラサラしているのかな?メタンは地球上では都市ガスの主成分、どうもピンとこない。朝日新聞から複写

2005年02月03日

コメント(8)

-

月山・弥陀ヶ原、1966年5月

月山の北側にある羽黒山から月山弥陀ヶ原に至る道が、1966年にはもうあったと思う。だが今のようにきれいに舗装された道でなく、ガタガタ道だった。羽黒山の下の旅館に頼み、5月上旬の早朝、作業用の車に乗せてもらってこの道をたどった。 雪が深くなり、車の通行が不可になったところで下車(標高800m地点)。あとは標高1400mにある弥陀ヶ原小屋まで地力で登らねばならない。別れるとき地元の人が教えてくれたことは、「尾根の右側をたどれ」だった。やがて天候が悪化して雪が降り始める。視界はだんだん落ちて数メートルの感じ。ところどころに赤いリボンが結んであるのだが、次が見えない。 冬山遭難の危険を感じた。遭難すればまず「死」だろう。ひたすら地元の人の言葉を守る・・ふっと気がつくと小屋のドアの前。助かった~~!このときを思い返すたびに、このコースが実力不相応だったと思う。 夕方になっても視界なし。だが、弥陀ヶ原のスキーに出かけた連中が帰らず、大騒ぎになる。小屋の主人が鐘を鳴らせという。やがて雪まみれの連中が帰ってきて言った、「鐘の音が聞こえなかったら遭難だった」と。われわれ素人は、「反省」しながら、小さくなっていた。 だが、翌日は一転して快晴。いたるところに小さな霧氷ができている。小屋のおじさんの作った「おにぎり」を持って月山(標高1984m)往復。これほどに幅の広い大斜面はほかにあるのかな?はるか下の谷底を見下ろしながらスキーで降りてきたけれど、当時の若さでも谷に「吸い込まれる」恐怖を感じた。 雪がない時期の弥陀ヶ原には高山植物が咲く。車で行ける観光地。弥陀ヶ原から月山を望む弥陀ヶ原の落日

2005年02月02日

コメント(0)

-

ビアホール、真冬も大ジョッキ!

ビールは夏の風物詩。ビアガーデンといえば、ビル屋上にある季節ものの居酒屋。紅白の提灯で囲まれていたりして、遠くからでもその存在が分かる。開店日の翌日の新聞には、たいてい若い女性を交えて、ジョッキで乾杯の写真が載る。 そういうわけだから、冬にビールを飲む量は減る。しかし、ビール会社の人とスキーに行ったら、そんなことはお構いなしだった。コタツでビールをやりましょうと言う。運んできた瓶は外に置いてあったらしく、すごく冷たい。夏なら「美味しそう!」だが、冬では「震えそう!」、である。だが彼氏、ビール瓶をコタツに入れて暖めている。瓶を撫でつつ、そろそろいいかと乾杯! 季節によらず、ビールにも適温がある。冷たすぎると味が分からないし、暖かすぎると味が締まらなくて、泡立ちがひどくなる。 仙人はオールシーズン、ビヤホールが好きである。好きな酒は「おぼえがき」をたくさん書いた日本酒だけでない。実はいろんな酒をたしなんでいる。ただ酒の範囲は、メーカーや蔵元が造ったものを水、お湯あるいは氷で割るところまでで、カクテルのようにいろいろ混ぜたものは「アルコール飲料」だと思っている。 先月、広島駅の2階にあるビアレストラン「銀座ラ○○ン」に行った。注文するのはいつもビールの大ジョッキ2杯+焼酎。焼酎の部分、前はビールだったけれど、最近トイレが近くなって水の少ないものに換えた。 おつまみは、若いころかよった銀座7丁目(東京)にある本家のビアホールのときと同じく、☆フレンチポテト ジャガイモを縦長に4角柱に切り、油で揚げる。冷凍の?短冊では美味しくない。お好みでケチャップをつける。☆生ハム 昔はふつうに売っていなかったと思う。ほかには、チーズやソーセージの盛り合わせが定番だろうが、最近はシーフードが多い。☆まぐろかまのスペア焼き☆たこの唐揚げ☆するめの天ぷら☆小いわしの天ぷら 会計はといえば、いつも半分が酒代金!

2005年02月01日

コメント(5)

全25件 (25件中 1-25件目)

1