PR

X

カテゴリ

カテゴリ未分類

(14)城跡と史跡(北海道編)

(14)城跡と史跡(青森・秋田・山形・宮城・福島編)

(41)城跡と史跡(茨城編)

(32)城跡と史跡(群馬編)

(20)城跡と史跡(栃木編)

(24)城跡と史跡(埼玉編)

(22)城跡と史跡(千葉編)

(69)城跡と史跡(東京編)

(91)名所江戸百景

(73)城跡と史跡(神奈川編)

(66)城跡と史跡(山梨・長野編)

(33)城跡と史跡(新潟・富山・石川・福井編)

(22)城跡と史跡(静岡編)

(55)城跡と史跡(愛知編)

(18)城跡と史跡(岐阜・三重編)

(12)城跡と史跡(滋賀・京都編)

(17)城跡と史跡(大阪・兵庫編)

(19)城跡と史跡(奈良・和歌山編)

(21)城跡と史跡(鳥取・島根編)

(12)城跡と史跡(岡山・広島編)

(28)城跡と史跡(山口編)

(62)城跡と史跡(香川・愛媛・徳島・高知編)

(25)城跡と史跡(福岡編)

(22)城跡と史跡(大分編)

(11)城跡と史跡(熊本編)

(12)城跡と史跡(佐賀・長崎編)

(14)城跡と史跡(宮崎・鹿児島編)

(6)城跡と史跡(沖縄編)

(19)城跡と史跡(台湾編)

(41)城跡と史跡(その他)

(3)台湾生活

(35)山登りと山歩き

(103)自然観察

(48)東海道五十三次

(54)旧街道めぐり

(85)海・港・岬・灯台

(66)乗り物

(53)食と料理

(6)芸術・スポーツ

(16)広島東洋カープ応援記

(23)アメリカ合衆国

(4)コメント新着

清水魚市場「河岸の…

New!

ヴェルデ0205さん

New!

ヴェルデ0205さん

いいで どんでん平ゆ… New! よっけ3さん

豊後伝説☆彡焼やせう… Belgische_Pralinesさん

Belgische_Pralinesさん

千葉県 関東最南端… Traveler Kazuさん

Traveler Kazuさん

手を振る 月の卵1030さん

黄玉 2024.6 araiguma321さん

araiguma321さん

湯船山。YAMAP富士箱… マキ816さん

マキ816さん

日々の出来事など しなの1707さん

京都観光をご案内し… スマイルフェイス8971さん

swang blog swangさん

New!

ヴェルデ0205さん

New!

ヴェルデ0205さんいいで どんでん平ゆ… New! よっけ3さん

豊後伝説☆彡焼やせう…

Belgische_Pralinesさん

Belgische_Pralinesさん千葉県 関東最南端…

Traveler Kazuさん

Traveler Kazuさん手を振る 月の卵1030さん

黄玉 2024.6

araiguma321さん

araiguma321さん湯船山。YAMAP富士箱…

マキ816さん

マキ816さん日々の出来事など しなの1707さん

京都観光をご案内し… スマイルフェイス8971さん

swang blog swangさん

テーマ: 城跡めぐり(1252)

カテゴリ: 城跡と史跡(群馬編)

廃藩置県によって藩庁がそのまま県庁になり、現在も県庁の敷地となっている城跡はいくつかあります。

福島城 、 駿府城 、 福井城 、 山口城 がありました)

群馬県庁のある前橋城(厩橋城)もそんな城跡の1つで、城跡は現在も群馬県庁の敷地となっています。

敷地内に見えるレトロな庁舎は、昭和3年に建てられた昭和庁舎だそうです。

そのレトロな昭和庁舎を囲んでいるのが、さらにレトロな前橋城の土塁です。

前橋城の縄張り図

前橋城は「関東七名城」の1つに数えられていますが、七名城に選定されているのは前橋城の前身である厩橋(まやばし)城、戦国時代の方の城郭だと思います。

ところで関東七名城では、前橋(厩橋)城の他に 太田城 、 宇都宮城 、 唐沢山城 、 (新田)金山城 、 忍城 、 川越城 があり、誰が選んだのかはわかりませんが、なぜこの7城なのかいまだに不思議です。

北条氏康・武田信玄・上杉謙信が争奪戦を繰り広げ、戦国時代から連綿と続く厩橋城でしたが、江戸時代に入ってから近世城郭へと改修されたため、現在ではその姿を見ることができません。

さらにその近世城郭さえも、度重なる利根川の氾濫によって破壊され、江戸時代半ばに姿を消してしまいました。

戦国時代には上杉氏と北条氏が激しい争奪戦を展開した厩橋城も、江戸時代になって酒井氏が建てた三層の天守も、この激しい流れの中に水没したようです。

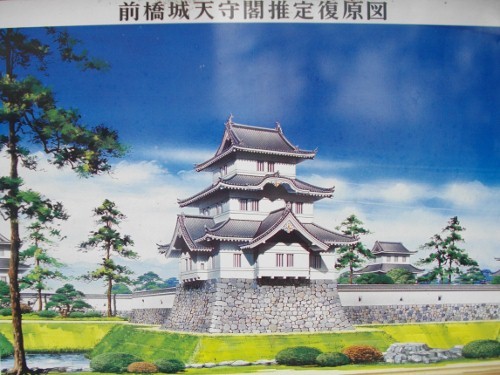

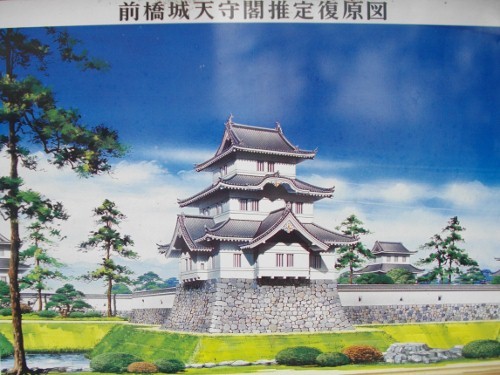

酒井氏の時代の天守復元図

現在残っている城郭は、幕末も幕末の1867年に再建されたもので、函館の 五稜郭 (1866年完成)よりも新しい築城ということになります。

あの五稜郭よりも新しい城郭ながら、県庁敷地の周囲に残る土塁を見る限りでは、なんともクラシカルな印象は否めません。

新前橋城の城郭では本丸のあった場所も、旧前橋城の城郭では三の丸に相当するようです。

本丸虎口「高浜門」跡

わずかに枡形が残っていました。

県庁西側の土塁

県庁北側の土塁上には、前橋城址の碑が建っていて、ここだけは土塁に上がることができました。

土塁上にある「前橋城址之碑」

旧前橋藩にゆかりのある人々によって、明治41年(1908年)に建てられたもので、厩橋城から続く前橋城の歴史などが書かれています。

(碑文は全部漢字、しかも繁体字で書かれているので意味不明ですが、その隣に口語で書かれた意訳の解説板がありました)

前橋は元々厩橋(まやばし)と呼ばれ、東山道の群馬の駅が近かったことに由来しています。

厩橋城の始まりは 箕輪城 の支城であった石倉城にあり、箕輪城主長野氏の一族であった長野方業によって、15世紀に築城されたと言われています。

しかしながらその石倉城も利根川の流れによって破壊され、残った三の丸を再建したのが、戦国史に登場する厩橋城でした。

1560年に上杉謙信が厩橋城を支配下におさめると、以後は厩橋城が関東奪還の拠点となり、北条高広が城主となって厩橋城の防衛にあたっています。

ところでこの北条高広なる人物、北関東の戦国史ではよく見かける名前ですが、紛らわしいことに北条を名乗りながらも上杉謙信の家臣で、小田原の北条氏とは敵対関係にありました。

(さらに読み方は「ほうじょう」ではなく、「きたじょう」です)

厩橋城をめぐって小田原北条氏VS上杉謙信の攻防戦が続く中、さらに紛らわしいことに北条高広が北条氏に寝返ったため、厩橋城も北条氏の支配下となっていました。

(本人もさすがに紛らわしいと思ったのか、この時の北条高広は本来の姓である毛利を名乗っていたようです)

1590年の豊臣秀吉による小田原の役では、秀吉軍の浅野長政の攻撃の前に、ついに厩橋城も落城しています。

北条氏の後に徳川家康が関東に入封してくると、厩橋城には平岩親吉が入城し、平岩親吉が 甲府城 に移封になった後は、川越城から酒井重忠が厩橋城に入って、以後9代にわたる酒井氏の藩政が続きました。

酒井氏の時代に厩橋城も近世城郭へと改修され、地名も厩橋から前橋となって、三層の天守が建てられていました。

しかしながら再び利根川の激流によって城郭の破壊が進み、1767年に川越藩の陣屋扱いとなると、前橋城も廃城となっています。

それから100年近く経った1863年に前橋城再築の許可が下り、ようやく悲願の城郭が完成したのが1867年のことでした。

しかしながらその半年後に大政奉還が行われて、近世城郭としての前橋城も役割を終えることとなり、前橋城の本丸御殿が前橋県庁へと引き継がれています。

関東七名城

福島城 、 駿府城 、 福井城 、 山口城 がありました)

群馬県庁のある前橋城(厩橋城)もそんな城跡の1つで、城跡は現在も群馬県庁の敷地となっています。

敷地内に見えるレトロな庁舎は、昭和3年に建てられた昭和庁舎だそうです。

そのレトロな昭和庁舎を囲んでいるのが、さらにレトロな前橋城の土塁です。

前橋城の縄張り図

前橋城は「関東七名城」の1つに数えられていますが、七名城に選定されているのは前橋城の前身である厩橋(まやばし)城、戦国時代の方の城郭だと思います。

ところで関東七名城では、前橋(厩橋)城の他に 太田城 、 宇都宮城 、 唐沢山城 、 (新田)金山城 、 忍城 、 川越城 があり、誰が選んだのかはわかりませんが、なぜこの7城なのかいまだに不思議です。

北条氏康・武田信玄・上杉謙信が争奪戦を繰り広げ、戦国時代から連綿と続く厩橋城でしたが、江戸時代に入ってから近世城郭へと改修されたため、現在ではその姿を見ることができません。

さらにその近世城郭さえも、度重なる利根川の氾濫によって破壊され、江戸時代半ばに姿を消してしまいました。

戦国時代には上杉氏と北条氏が激しい争奪戦を展開した厩橋城も、江戸時代になって酒井氏が建てた三層の天守も、この激しい流れの中に水没したようです。

酒井氏の時代の天守復元図

現在残っている城郭は、幕末も幕末の1867年に再建されたもので、函館の 五稜郭 (1866年完成)よりも新しい築城ということになります。

あの五稜郭よりも新しい城郭ながら、県庁敷地の周囲に残る土塁を見る限りでは、なんともクラシカルな印象は否めません。

新前橋城の城郭では本丸のあった場所も、旧前橋城の城郭では三の丸に相当するようです。

本丸虎口「高浜門」跡

わずかに枡形が残っていました。

県庁西側の土塁

県庁北側の土塁上には、前橋城址の碑が建っていて、ここだけは土塁に上がることができました。

土塁上にある「前橋城址之碑」

旧前橋藩にゆかりのある人々によって、明治41年(1908年)に建てられたもので、厩橋城から続く前橋城の歴史などが書かれています。

(碑文は全部漢字、しかも繁体字で書かれているので意味不明ですが、その隣に口語で書かれた意訳の解説板がありました)

前橋は元々厩橋(まやばし)と呼ばれ、東山道の群馬の駅が近かったことに由来しています。

厩橋城の始まりは 箕輪城 の支城であった石倉城にあり、箕輪城主長野氏の一族であった長野方業によって、15世紀に築城されたと言われています。

しかしながらその石倉城も利根川の流れによって破壊され、残った三の丸を再建したのが、戦国史に登場する厩橋城でした。

1560年に上杉謙信が厩橋城を支配下におさめると、以後は厩橋城が関東奪還の拠点となり、北条高広が城主となって厩橋城の防衛にあたっています。

ところでこの北条高広なる人物、北関東の戦国史ではよく見かける名前ですが、紛らわしいことに北条を名乗りながらも上杉謙信の家臣で、小田原の北条氏とは敵対関係にありました。

(さらに読み方は「ほうじょう」ではなく、「きたじょう」です)

厩橋城をめぐって小田原北条氏VS上杉謙信の攻防戦が続く中、さらに紛らわしいことに北条高広が北条氏に寝返ったため、厩橋城も北条氏の支配下となっていました。

(本人もさすがに紛らわしいと思ったのか、この時の北条高広は本来の姓である毛利を名乗っていたようです)

1590年の豊臣秀吉による小田原の役では、秀吉軍の浅野長政の攻撃の前に、ついに厩橋城も落城しています。

北条氏の後に徳川家康が関東に入封してくると、厩橋城には平岩親吉が入城し、平岩親吉が 甲府城 に移封になった後は、川越城から酒井重忠が厩橋城に入って、以後9代にわたる酒井氏の藩政が続きました。

酒井氏の時代に厩橋城も近世城郭へと改修され、地名も厩橋から前橋となって、三層の天守が建てられていました。

しかしながら再び利根川の激流によって城郭の破壊が進み、1767年に川越藩の陣屋扱いとなると、前橋城も廃城となっています。

それから100年近く経った1863年に前橋城再築の許可が下り、ようやく悲願の城郭が完成したのが1867年のことでした。

しかしながらその半年後に大政奉還が行われて、近世城郭としての前橋城も役割を終えることとなり、前橋城の本丸御殿が前橋県庁へと引き継がれています。

関東七名城

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[城跡と史跡(群馬編)] カテゴリの最新記事

-

平井金山城(上野国) 2020/04/23

-

平井城(上野国) 2020/04/22

-

岩櫃城(上野国)~その2 2018/09/28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.