2007年08月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

千葉市と九十九里

千葉市の東端は台地から九十九里の低地に向かって急激に落ちている。九十九里側には台地からしみ出す水を貯え農業用水に使うためのため池が点々と並んでいる。今日は、そんなところへ行ってみた。もちろん自転車。当然、急坂を下り、また上らなければならない。千葉市のある昭和の森の直下には小中池があり、近くの蓮田にはハスがまだ咲いていました。最初に行ったのは大網白里町にある南玉不動尊の滝。滝といっても湧き水を管で導き竜頭の口から落としている。暗くてよく見えないが竜の口です。この滝を水源として南玉の池があり、 農業用水となっている。田んぼは稲刈りの真っ最中。遠くに見えるのは大網白里の中心街。この後、小中池にたちより、通称土気の坂を登り、土気城跡へ。途中、天満宮の看板があったので寄り道して一休み。林の中は涼しく、蝉の声のみが響く。土気城は、平安時代の鎮守府将軍であった、大野乗人が東北地方の蝦夷に対する軍事的挺点のひとつとして築いたものと伝えられている。その後、1488年油井定隆がこの城を修復して入城し、以後、酒井氏の居城として上総の地に君臨した。城は鹿島川や村田川の水源となっている標高90mを超える台地上に、その急竣な地形を利用して築かれ、難攻不落の名城として知られていたが、豊臣秀吉の房総攻めの際に破れ、廃城となった。(一部略)と案内板に書かれているが、見学できるようは保存されていない。日航研修センター手前にある祠帰ってから、地図を見たら、南玉不動尊は土気城のすぐ下で、急な切り通し坂を下れば行けることがわかった。

2007.08.25

コメント(0)

-

今日のゴーヤ

8月5日の続きです。ゴーヤは順調に育ち、採取されたものはチャンプルーやツナサラダになってしまいました。雌花の写真が 撮れました。めしべはみどり色です。雌花のつぼみです。

2007.08.19

コメント(0)

-

昼のお化け

久しぶりに熱帯夜でなかった昨夜はよく眠れた。朝から雲がかかって日射時間0。にわか雨でもありそうだが、レーダーでも雨雲は見えないので自転車で田舎道を歩く。もう栗ができている。 ひとりで道ばたで休んでいるおばあさんに声をかけられた。「ちょっと、だんなさん」だんなさんって俺のことか?ブレーキ。「何ですか?」「あっちの山に人がいるよ。見えないかい。」「ヒトが木の上に?どこどこ?あ、あの白いのでしょ。あれはトリだよ。」「えッ、トリ!?あんな大きいトリなんているもんか。あっち向いたり、こっち向いたりしているよ。」「じゃカメラで撮って見せてやるよ。」パシャ。12倍に拡大してもよくわからないかな。でもトリかヒトかはわかるよな。 「ほら、トリだろ。首をのばして左の方を見ている。」「これが鳥ィー??こんな大きなトリがいるもんか。 あっち向いたり、こっち向いたりしているよ。」「ダイサギという立てばこのぐらいあるトリだよ。公園の池にも時々いるよ。」「これが鳥ィー??こんな大きなトリがいるもんか。 あっち向いたり、こっち向いたりしているよ。」絶対に信じないおばあさんでした。

2007.08.18

コメント(4)

-

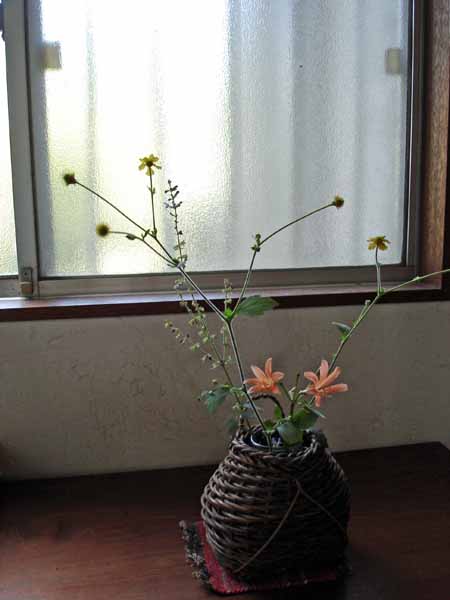

8月15日

今日は8月15日。終戦記念日。里の山道で採った夏草、キツネノカミソリと名前を知らないキクの仲間とシソの仲間。家の中は暗く静か。

2007.08.15

コメント(0)

-

ペペロンチーノ

今日は本当に暑い。よく野球ができるもんだ。自転車でお墓の掃除に行ったら、ぐったりしてしまった。そこで、水風呂に入って、ランチは、スパゲッティーペペロンチーノ。庭のバジルを一掴みとトウガラシを1本。焼酎のロックを付けて、午後は昼寝です。

2007.08.11

コメント(3)

-

美ヶ原、霧ヶ峰、奥蓼科

3泊4日の避暑。泊まったのは、美ヶ原の山本小屋、八島湿原そばの高原荘、奥蓼科温泉郷の渋御殿湯。どこも2食付きで8千円台と格安。トイレは簡易水洗か汲み取り。山本小屋何と言っても周りの景色が抜群。夕食は名物ジンギスカンのほか馬刺、焼きイワナ、笹竹の子の焼き物など食べきれない。朝食前に王の鼻までマイクロバスで観察会がある。旧館はトイレの消臭剤がチョット臭う。高原荘南極越冬隊に料理人として参加したご主人の料理がすばらしい。泊まった日はサーモンのムニエルホワイトソースとんぶり風味と豚肉のソティー夏野菜のトマトソース。スープ代わりのほうとうなどのフルコースをランプの食堂でいただきました。八島湿原から徒歩5分ぐらいなので、人がいない夕方や早朝の自然観察には好適。渋御殿湯天下の霊湯。旅の疲れを癒すには最適。食事は山の旅館の普通の料理。インターネットで予約すると1割引きに加えオリジナル手拭がお土産に。朝食時にはカモシカショー(カモシカさんの都合で実施)

2007.08.09

コメント(3)

-

おしどりかくしの滝

茅野から麦草峠に至るメルヘン街道とその南側にある湯みち街道。ふたつの街道の間には深い谷が刻まれ、横谷渓谷を形成する。そのどんづまりにあるのがおしどりかくしの滝。渓谷を下から攀じるのは、なかなかたいへんだが、湯みち街道から明治温泉のすぐ脇の階段をおりれば簡単に行ける。谷のしぶきで湿った岩に着く植物。名前はオオスギゴケかウマスギゴケのようですが、判別には顕微鏡が必要なそうでわかりません。藍染めの型のような幾何学模様がきれいです。

2007.08.08

コメント(0)

-

霧ヶ峰の花々(強清水付近)

(注意)8月2日の状況です。霧ヶ峰最大の交差点、強清水。一般的にはT字路と思われているが、南下したところにあるのが、池のくるみとも呼ばれる踊場湿原。しかし湿原には近づけず、木道を遠目から眺めることになる。貴婦人のような白樺。 カワラナデシコ。ノアザミの群落強清水交差点にあるのが長野県霧ヶ峰自然保護センター。この建物の前にあるホザキシモツケ。今回はここでしか見られなかった。

2007.08.07

コメント(2)

-

霧ヶ峰の花々

(注意)8月2日の状況です。霧ヶ峰には車山、八島、踊場の3つの有名な湿原がある。 車山はかなり乾燥が進んでいる。八島は花の種類も多く多くの観光客が訪れるのにくらべ、踊場はひっそりとしている。八島湿原のコオニユリ同じくヤナギラン。まだ咲き始めです。今頃は満開かもしれません。アカバナシモツケ鎌ヶ池付近にしかないアサマフウロ。

2007.08.06

コメント(0)

-

美ヶ原の花々

(注意)8月1日の状況です。今年は秋の花が早いと皆さんおっしゃいます。秋が早いということは冬も早いということです。標高2千メートルの美ヶ原では秋の花のマツムシソウが咲き始めています。王の頭の近くではミヤマウスユキソウが咲いています。ドイツ語ではエーデルワイス。映画サウンドオブミュージックでおなじみ。次はシャジクソウ。一見アカツメグサのようですが、めずらしいそうです。

2007.08.06

コメント(0)

-

美ヶ原の朝夕

台風5号が接近するなか、信州へ行ってきました。長野県というより信州というほうがそれらしい。最初は美ヶ原です。大正14年に山本俊一さんという方が今の美ヶ原に足を踏み入れ、ひとめぼれ。それから戦中戦後の厳しい時代を私財をなげうって山小屋を建て、道を開いたことによって今日の美ヶ原があるそうです。「美しい国」を造りたいという人たちも牧場の塩でも舐めることをおすすめします。とはいっても、また自然破壊をやれということではありません。夜明けです。山本小屋から見て高原美術館の方から日が昇ります。 山本小屋から3kmほど西の王ヶ鼻(2008m。来年の年賀状に最適な場所。)からは槍岳が間近に見えます。夕焼けもすばらしい。ただ、台風の影響の強風でとても8月とは思えない寒さです。

2007.08.05

コメント(2)

-

今日のゴーヤ

やっと梅雨が明けた休日。ゴーヤもようやく大きくなり始めました。これは雄花です。これは産まれたばかり。写真は横ですが地球の引力の方向に向いています。雌花はすぐに花びらを閉じてしまうのでなかなか撮れないのですが、めしべがあります。

2007.08.05

コメント(2)

全12件 (12件中 1-12件目)

1