2021年06月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

DG-48の調整(続きの続き)

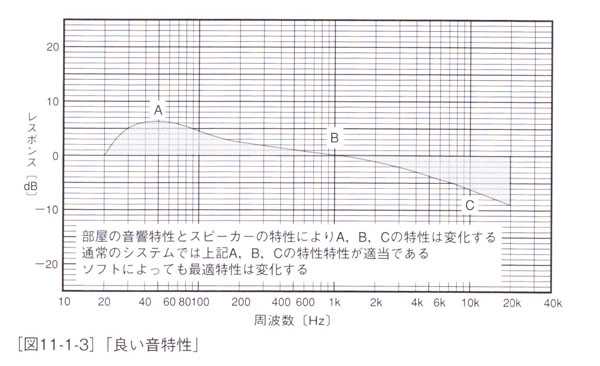

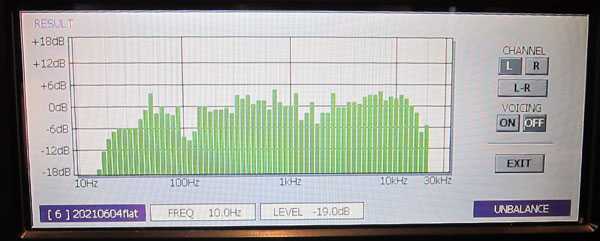

DG-48のVoicingと言う操作で、フラットな特性にしてしばらく聴いていたのだが、高音がだんだん騒々しく感じるようになった。ここで、石井伸一郎氏の「リスニングルームの音響学」に「良い音特性」という話が載っていたのを思いだした。50Hzで+6dBほど持ち上げ、1kHz以上の高域は1オクターブ当たり-2dBの減衰特性とするのが、「良い音」に聞こえる特性なのだそうである。実際に聴いてみると、重厚でスケールの大きい音になった。ただ、ちょっと重低音が響きすぎのようにも感じるし、高音も生々しさが後退したようである。そこで、補正量を半分とし、低音は50Hzで+3dB持ち上げ、高域は1オクターブ当たり-1dBの減衰という、以下の特性に設定してみた。ちなみに、これはDG-48のEqualizer機能を用いて実現している。メモリーしておけば、簡単に切り替えることができるのだ。この設定で聴いてみると、なかなかバランスが良く、自然な響きに聞こえることが分かった。クラシックの大編成のオーケストラを中心に聴く場合は、このくらいの設定がいいように思う。今回の調整はこれで良しとして、スピーカーの台座を3点支持のものに置き換えて固定することにした。ようやく、仮置きから解放された。当分はこの状態で楽しむ予定である。

2021.06.27

コメント(0)

-

DG-48の調整(続き)

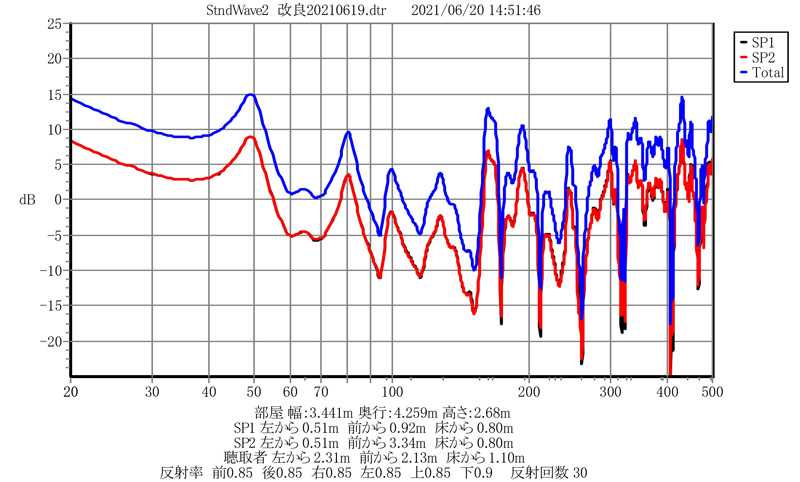

設計通りにスピーカーを配置したつもりになっていたのだが、重大な考え違いをしていたことに気が付いた。壁とスピーカーとの距離は遮音壁から測る必要があるため、内側の壁から測った距離より11cm大きくなるのだ。そして、前回の設計通りにスピーカーを配置しようとしても、箱が大きいため、壁にぶつかってしまうことが分かった。そこで、もう一度スピーカーと聴取者の位置を設計し直した。空気層の厚さ11cmを考慮してスピーカーを配置した。遮音壁から51cmと言うことは内側の壁から40cmとなり、何とか置くことができる。前回のグラフと比べると、150Hz付近のディップが少し深くなっているようだ。Lchの補正前の特性は以下のようになった。Rchの補正前の特性は以下のようになった。50Hzのあたりにピークがあり、100Hzを超えたあたりにディップがあるが、シミュレーションと特徴が一致している。今回は超低域についても、無理に特性を持ち上げずに、補正をもともとのスピーカーの再生帯域に限ることにした。30Hzまでフラット、20Hzで-6dBと言うところである。超高域も減衰しているが、スーパートゥイーターの置き方を指定の位置から変えると悪化するところから、ユニットの特性かと思われる。Lchの補正後の最終特性はこちら。Rchの補正後の最終特性はこちら。音を出してみると、重低音が自然な響き方になり、音楽の微妙なニュアンスが良く聞き取れるようになった。

2021.06.21

コメント(2)

-

リスニングルームの建設(7) 壁面の仕上げ

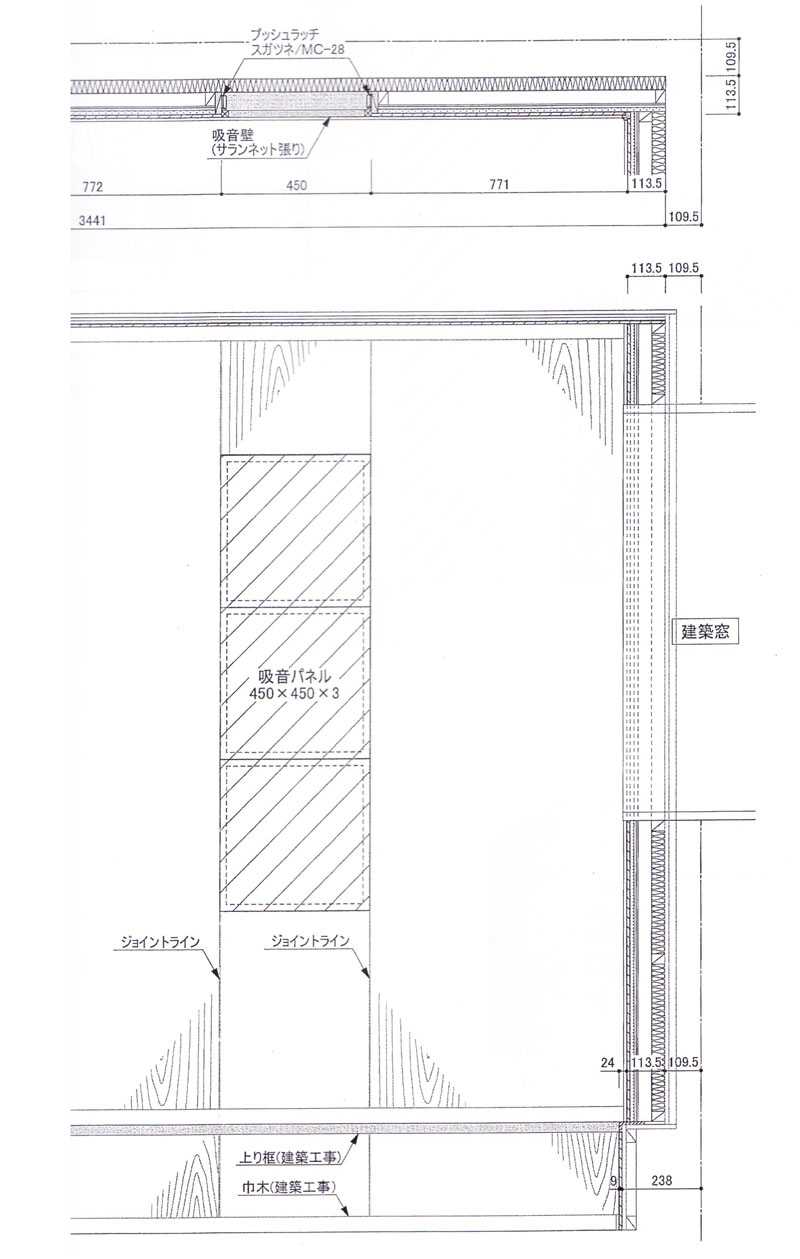

ずいぶん間が空いてしまったのだが、最後に部屋の壁面の仕上げについて説明しよう。石井式リスニングルームでは、完全反射壁と完全吸音壁を適当な割合で均等に配置することになっている。完全反射壁は合板、石膏ボード、突き板合板の順に貼り合わせたもの。完全吸音壁は450×450mmを単位としたパネル状のものが図のように縦3枚に並んで一体となっている。表面のサランネットはラッチではめ込むようになっているため、簡単に取り外せる。吸音壁は反射壁の中に、ほぼ均等に配置されている。パネル表面から後ろの遮音壁までの間は空気層として113.5mm取られていて(反射壁の後ろは80mm)、密度32kg/m3のグラスウールが充填されている。吸音壁の断面図を示す。下側が表面、上側が遮音壁側である。吸音壁の枠組みは厚み64.5mmで、サイドの反射壁の厚みは33.5mmである。いずれもその後ろは空気層となっている。もちろん、枠組みの内側や反射壁の裏側もグラスウールを充填した空気層である。パネル部分は別として、ほぼ、石井式の指定通りの壁の構造になっている。吸音壁の配置としては、パネルのサイズが規格化されているので、パネルの枚数を指定するだけで良く、残響設計が容易になる。前に述べたように、このパネルを側壁に36枚配置してある。天井はこの石井式壁構造を設置できないため、同一サイズのオトピタ01を12枚配置した。

2021.06.17

コメント(0)

-

DG-48の調整

最近ジメジメした日が多いので、DG-48のVoicing(音場補正)を行ってみた。典型的な気象条件の日に、データを取っておくことにする。まず、Lchの補正前の特性を示そう。100Hz付近に少しディップが出ているが悪くない特性である。補正をかけたときの特性はこちら。10kHz以上で少し減少しているのは、スーパーツイーターとの干渉が起きているのか。全体としては、フラットな特性が得られている。同様に、Rchの補正前の特性である。こちらも100Hz付近にディップが見られる。補正後の特性はこの通り。十分にフラットな特性である。なるべく補正量を少なくするために、スピーカーの位置を調整して、ディップが完全になくなるところを探してみようと思っている。この状態で音を出してみる。重低音がかなり増強されているので、スケールの大きい音になった。

2021.06.13

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 【楽天市場】☆☆楽天おかいどくお買い…

- ジェラートピケ福袋19日12時予約…

- (2025-11-18 20:30:05)

-

-

-

- iPad

- イチオシ BETTDOW Magic Keyboard 2…

- (2025-10-02 04:19:46)

-

-

-

- パソコンニュース&情報

- ブラウザChromeの新機能 "ページを音…

- (2025-11-03 10:02:13)

-