2021年07月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

300Bシングル・パワーアンプ(2)

さて、このアンプのために用意したトランスはTAMURA製である。選んだ基準は単純で、背の高いトランスを選んだのである。私はアンプを調整するとき、逆さまに置いて行う習慣なので、背の高い300Bよりさらに背の高いトランスはないかと探したのだ。300Bはソケット位置からおよそ140mm位の高さである。カタログで調べると、TAMURAのF-2000シリーズの出力トランス、PC-3000シリーズの電源トランスは高さが145mmあるのだ。と言うわけで、単純な理由でこのシリーズの採用が決まった。このとき、実際に購入したのはF-2007CとPC-3004である。出力トランスのF-2007Cは当時(2002年)のノグチトランスがTAMURAに特注して作らせたF-2007のカットコアバージョンである。ところが、説明書がどこかに行ってしまったので、両者の性能の違いはよく分からない。分かっているのはCタイプの1次インダクタンスが37Hと大きくなっている(普通のF-2007は25H)ことくらいである。1次インピーダンスは3kΩ、出力は10Wと同じである。300Bの場合、負荷は3.5kΩに選ばれることも多いが、3kΩの方が出力は大きくなる。10Wを目指すなら3kΩが良いのだ。いずれにしろ、出力トランスは特性を測定してみる必要があるだろう。PC-3004は現行品と同じであるが、当時のものはケースの角が丸い絞り加工となっている。チョークのA-4004も買ってある。電源トランスは必ずしも使いやすくないのだが、最近は電源トランスもチョークコイルも高価になっているので、持っているものを活用して作るつもりである。シャーシーはモノラル用に旧鈴蘭堂のSL-8である。さて、このシャーシーの上面は2.0mm厚のアルミ製である。ここに問題がある。TAMURAのトランスを取り付けるためには巨大な角穴をあける必要があるのだ。手持ちのシャーシーパンチはアルミ1.8mmまでとあるし、丸穴のみだ。ハンド二ブラーは2mm厚までだが、あまりきれいに開けられそうにない。そう言えば、昔リードから油圧パンチが発売されていたのを思い出し、調べてみたら、お値段が84,000円と出てきた。角穴用の刃は別売りで50,000円とのこと。穴開けのためにこの値段はちょっと痛い。そこで、Yahoo!オークションを当たってみたところ、亀倉精機の未使用オリジナル品を入手することができた。リードと同じモノで、本体と角穴用替え刃が合わせて40,000円である。あまり高価にならずに良かった、良かった。

2021.07.22

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(1)

さて、これから取り組む予定なのは、3極出力管シングルアンプである。実は2008年に、製作する計画を立てて、シャーシー、トランス、真空管などを購入していたのであった。2009年の正月には、「いま300Bシングルアンプ(モノ)の構想を練っている」と、このブログに書いたほどである(写真参照)。しかし、それから12年の間、これらのパーツは日の目を見なかったのである。●まず第一に、なぜ3極管シングルなのか?以前、エレキットのシングルアンプを改造したとき、これは多極管シングルであるが、なかなか音が良くて感心したので、3極管ならもっと良くなるのではないかと考えたのである。3極管は効率は悪いが、スピーカーのように負荷抵抗が変化する場合、特性の変動を抑えることができる。ひずみ率を低めに抑えられるし、ダンピングファクターもそこそこの値が得られるのだ。●第二に、なぜ300Bなのか?特に古典球を愛好しているわけではなく、3極管で出力10Wが欲しかったからである。その条件に当てはまる球はほとんどない。国産の50CA10は入手困難となっており、KT88の3結は入手可能だが魅力に欠ける。300Bであれば、価格はともかく、いまや最もポピュラーな真空管であって入手は容易である。というわけで、300Bを選ぶことにした。●第三に、なぜモノラルアンプとするのか?最高の性能を求めるには、パワーアンプはモノラルが望ましいと思う。具体的にはセパレーションが確保でき、雑音対策も立てやすくなる。重くなりすぎないことも重要だ。これから300Bシングル・パワーアンプの設計と製作を開始するところなので、このブログでは、その様子を逐次報告していきたいと思っている。

2021.07.13

コメント(0)

-

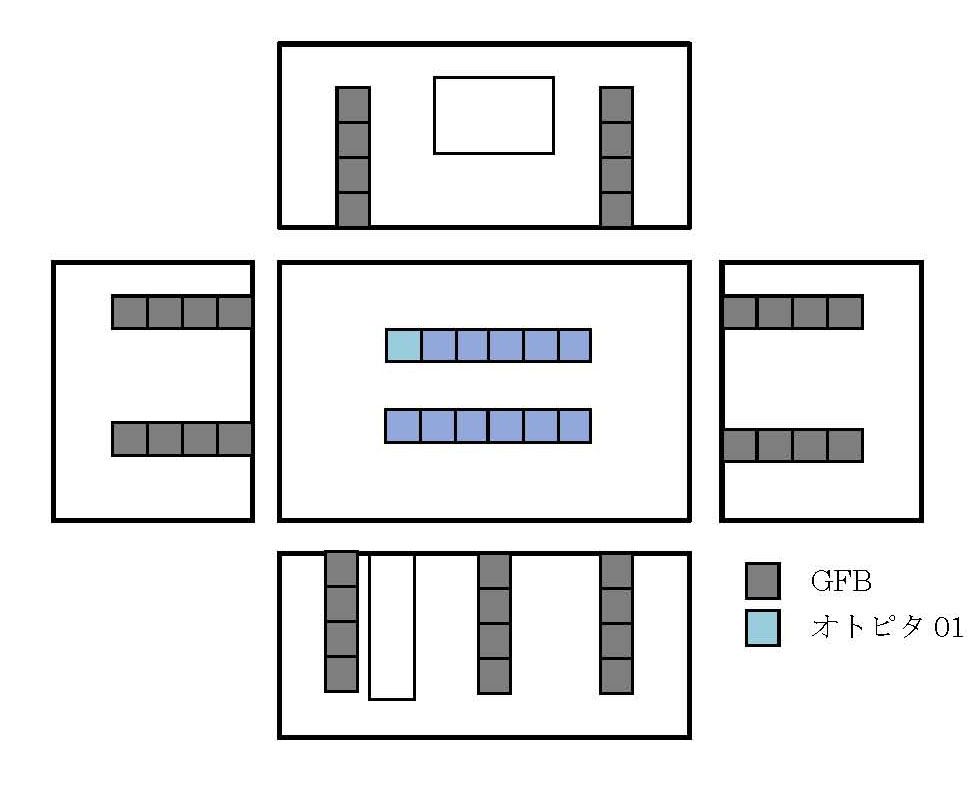

リスニングルームの建設(8) 付帯設備

パネルの配置について補足しておこう。45x45cmのパネルを単位として、吸音壁はグラスファイバーの吸音パネルを32枚分、天井は市販の吸音材(オトピタ01)を12枚配置している。その配置図を下に示す。正面の壁は二重ガラス窓になっていて、後方には大建工業の防音ドアが設置されている。照明はスポットライトを前方に3基、後方に3基設置して、それぞれ独立に調光可能にしている。部屋を横長配置にしているため、スクリーンの設置には問題がある。スピーカーと聴取位置が近いため、スピーカーの手前にスクリーンを置くことは困難である。従って、スピーカーの上部に配置することとなり、10畳の部屋ではあるが、スクリーンのサイズは80インチが限度であった。電動スクリーンや天吊りプロジェクターが設置できるように天井材は補強してある。ただ、今回は手持ちの手動スクリーンを活用し、天吊り金具が入手できなかったため、プロジェクターは高い台の上に置いている。視聴者の頭のすぐ横にプロジェクターが来る感じである。部屋の電源についても述べておこう。コンセントに関しては、通常の1回路(最大20A)を配分している。壁にアース付きのコンセントを配しているだけで特別な対策はしていない。クリーン電源を通じて機器に供給することが前提である。以上が、ヘーベルハウスで建設した我が家のリスニングルームの概略である。(おわり)

2021.07.04

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 家電よもやま

- パナソニック 電子レンジ NE-FL1C-W …

- (2025-11-14 11:16:53)

-

-

-

- パソコンニュース&情報

- ブラウザChromeの新機能 "ページを音…

- (2025-11-03 10:02:13)

-

-

-

- ジャンクパーツ

- 秋原他でのお買い物250111ハーフその…

- (2025-02-15 18:03:22)

-