2013年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

1971年の世相、「あのう、ちょっとすみません、エメロンクリームリンスです。ちょっとうしろを・・・」

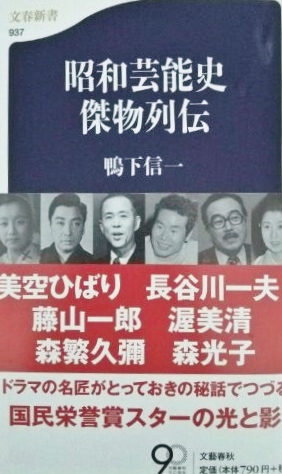

前回の続き。■1971年、「アンノン族」「脱サラ」「ディスカバー・ジャパン」が流行語になった。また、CMでは「となりのクルマが小さく見えます」(日産)、「がんばらなくっちゃ」(中外製薬)、そして「♪振り向かないで すてきな髪のあなた...」「あのう ちょっとすみません エメロンクリームリンスです ちょっと うしろを」「イヤー いやだなー」(ライオン)のCMが始まり、その後7年間も続いた。■政界では、第9回参院選が行われた。田英夫がトップ当選、立川談志も最下位ながら当選した。同年、佐藤(栄作)は内閣改造し、田中角栄を通産大臣に据えた。まったく解決できずにいた米国との繊維問題を解決しろ! との意図があった。以下、『田中角栄』(早野透著、中公新書)より。(前任者の)頭のいい宮沢喜一がスジ論にこだわって解決できなかったことを、角栄は金で始末した。角栄は「沖縄返還は決まっていたのだから、わたしがナワ(縄)とイト(糸)を取り換えっこしたわけじゃないんだ。しかしね、ナワとイトを交換できるならば、それはすべきだなと回想する。ニクソンは味をしめた。外交と利権を絡ませ、角栄が応えた。ニクソンと角栄には、外交の節操がなかった。ロッキード事件はそこから起きた。■芸能界では、美空ひばりが大晦日・紅白歌合戦の大トリで『この道をゆく』を歌い、この年71年を締めた。しかし2年後の73年、実弟のかとう哲也の不祥事により、ひばり一家と暴力団山口組および田岡との関係を問題とされ、全国の公会堂や市民ホールから「暴力団組員の弟を出演させるなら出させない」と使用拒否されるなど、バッシングが起こりマスコミも大きく取り上げた。これに対し、ひばり母子は家族の絆は大事だとし、哲也をはずさなかった。その結果、73年末、17回出場し1963年から10年連続で紅組のトリを務めていた紅白歌合戦への出場を辞退することになった。美空ひばりがバッシングを受けた背景について『昭和芸能史』(鴨下信一著、文春文庫)に詳しい。以下に引用。過激化した安保闘争、相次ぐハイジャック、赤軍派、あさま山荘と、(日本国内では)暴力騒ぎはウンザリだった。そんな中、かとう哲也逮捕の一件について、ひばりは(本名の)加藤和枝にもどって、「哲也は、永久に私の弟に間違いございません。お粥をすすって生きて行っても構わない」と言って、弟をかばい続けた。弟たちのことを世間は責めたが、その責め方は現在とはだいぶ違ったものだった。ぼくはよく覚えているが当事者の弟たちよりは、家族全体が、特に母と姉が責められたのである。加藤家という「イエ」が非難され、父親が寄り付かなかったから、「家長」と見なされた母喜美枝と実質的な稼ぎ手であるひばりが監督責任を問われたのである。「イエ」の論理としては、母と姉が責任をとるのは当然のことだった。この一連の事件は、「イエ」という家族制度が崩壊してゆく戦後日本の中で、歪つな形で残ったイエ的なものを鮮明に浮かび上がらせている・・・。

2013.12.30

コメント(0)

-

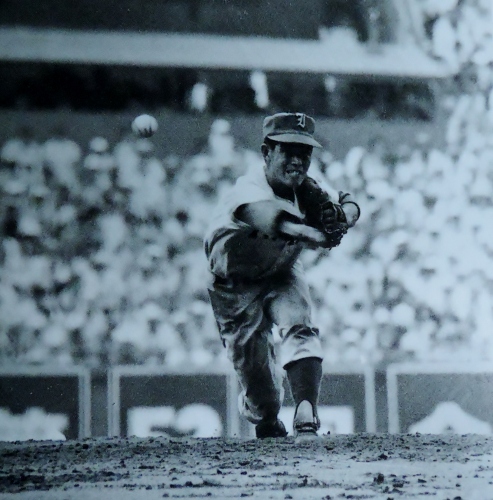

1971年、「小さな大投手」磐城高・田村隆寿が好投も、甲子園決勝で散る!

前回の続き。 ■1971年8月16日、福島・磐城高は決勝戦を神奈川・桐蔭学園高と戦っていた。そして、小さな大投手と呼ばれた身長165cmの磐城・田村隆寿は、東北勢として青森・三沢高以来史上3度目の決勝戦に好投していた。この磐城高は福島県内有数の公立進学校。そしてこの田村、セカンドの舟木正己、サードの阿部稔(故人)らは、磐城炭鉱の炭鉱員の子弟。だがその磐城炭鉱が同年4月に閉山になる悲しいニュースがあり、磐城高は全国の高校野球ファンが応援したくなる条件をすべて兼ね備えていた。 (決勝)磐城 000 000 000 =0桐蔭 000 000 10X =1(磐)●田村、(桐)○大塚■「ボールになれ、いや、いっそ当たってもいい・・・白球が手を離れた時、田村はそう思った。それは7回裏だった。それまで両チームともに0(ゼロ)行進、甲子園には突然夕立が降り始めた。この試合まで甲子園では33イニング無失点を続けている田村だったが、この回、二死満塁のピンチを迎えた。そして桐蔭の6番・峰尾晃が打席に立ち、カウント2-1と追い込んだ。以下、『Sports Spirit 高校野球激闘の世紀』(ベースボール・マガジン社、2001年、写真も)より引用。「田村は3球目を投げた時、ちょっとイヤな感じがした。2球目(ファール)の後に受け取ったニューボールは指にかからず、微妙に滑ったのだ。だから4球目を投げる前、ボールを拭いてもらおうとキャッチャーの野村隆一に合図を送った。ところが野村は、それに気づかずにシグナルを送り始めた。こうなるとセットポジションに入るしかない。バッテリーは次の球を、最も得意な勝負球、シンカーに決めた。雨は降り続いている。ボールの滑りがちょっと不安だったが、ええい、行ってしまおう。だが、投げた瞬間にわかった。危惧したとおり、指に引っかからず、落ちてくれそうにない。落ちないシンカーはただの棒球だ。危険を察知した田村の本能が、こう告げた。どうせ落ちないのならデッドボールになってくれ。それなら少なくても点は取られない、と。だがボールは死球になることもなく、峰尾のヒットゾーンに吸い込まれていく。鋭い音がして、田村は大きな1点を取られたことを、その時知った」。 (以上、『Sports Spirit』より)■この時の磐城高ナインの同期生8人の内3人は、後に指導者として甲子園の土を踏んでいる。田村隆寿は安積商高、磐城高で3度、先崎史雄と宗像治は日大東北高、福島北高でそれぞれ1度。これは、当時監督だった須永憲史氏の指導の賜物だろう。あ、そうそう、桐蔭学園高にも、後に名将と呼ばれる捕手がいた。土屋恵三郎がその人。高校卒業後には法政大に進学し江川卓とバッテーリーを組んだ。その後、三菱自動車川崎を経て母校・桐蔭学園高の監督に就任、そして今年(2013年)8月に勇退した。監督在任期間には、なんと10度の甲子園出場を果たした。(写真)小さな大投手、田村隆寿。

2013.12.28

コメント(3)

-

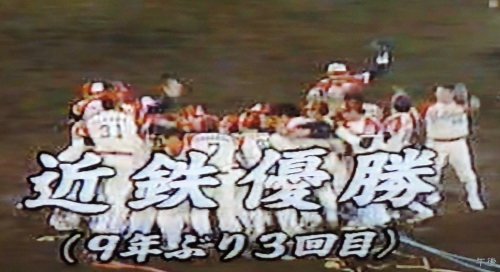

1989年、近鉄バファローズが9年ぶり3回目のリーグ優勝!

■1989年、近鉄バファローズは、ダイエーホークスを破り、9年ぶり3回目の優勝を決めた。優勝を決めた瞬間、実況した朝日放送・太田元治アナは「天国の佐伯オーナー、見てますか? 佐伯オーナーに手向けの優勝! いま、仰木監督、宙に舞います!」と叫んだ。 ■今日、1988年「10・19」と、続けて、1989年の優勝決定試合(対ダイエー戦)をDVDで見た。この2本を立て続けに見ると、この優勝は本当に、2年越しの優勝だったことがわかる。 ただ、ボクの場合、近鉄が負けた(もしくは引き分けた)「江夏の21球」や「10・19」のほうが印象深くて、この優勝を決めた試合のことをあまり憶えていないのだ。 だから、この試合を見て、9回表に感動的なプレーがあったことを思い出した次第。まずライト・鈴木貴久のスーパープレイ。打球がライトフェンスを直撃しそうな当たりだったが、鈴木は懸命に駆けてフェンスに頭をぶつけながら好捕した。(一死) ■そして、 直後に大きく弾んだイレギュラーバウンドをセカンド・大石大二郎が、身体を上空に投げ出すようにジャンプして好捕。打者を一塁で刺した。ふだんグラウンドでは表情を変えない大石が思わず相好を崩していた。(二死) ■最後は阿波野秀幸が最後の打者から三振を奪い優勝を決めた。仰木彬監督らの胴上げ後が、また感動だった。仰木彬監督らの胴上げ後、この試合に出場していなかったベテラン勢、栗橋茂さん、村田辰美さん、小川亨さんを次々に胴上げしたのだ。■金村義明さんが書いた『仰木彬 パ・リーグ魂』(世界文化社)には、この1989年の優勝について記述があって、仰木監督の逸話が面白かった。もうあんな悔しい思いはごめんや。西武を倒して、今年こそ俺たちが優勝するんや。まさにチームが一丸となったゆえの、優勝だったといえるだろう。ブライアントをはじめ、ほとんどの選手が前年の「10・19」を忘れてはいなかったのだ。仰木さんにしても、「打倒・西武」を貫いて2年間やってきたことがついに実ったわけだから、胴上げの味も格別だったに違いない。と書き、そしてハワイに行った優勝旅行の逸話について触れている。ハワイの空港にチーム一行が降り立った時のことだ。税関で長らく待たされて、一時間経っても入国許可が下りない。何があったのかと、マネージャーに聞いたところ、「実は仰木さんが連れて行かれて、どうやらいろいろ聞かれているみたいなんや」と言うではないか。後で聞くと、トランクの中に300万円ぐらいの札束がポンと無造作に放り込まれていたらしい。パンチパーマでいかにもといった風貌だから、どこかのマフィアにでも間違えられたのだろう。これには、さんざん待たされた怒りを忘れて大笑いしてしまった。そして、金村さんはこう結んだ。西鉄時代には、野獣の中に紛れ込んだ貴公子などと言われるくらい、温厚そうなハンサム青年だったという仰木さんだが、実は彼こそが西鉄・野武士軍団の、あの豪快なカラーを最も忠実に体現する人物だったに違いない。※写真はすべて朝日放送より。

2013.12.27

コメント(0)

-

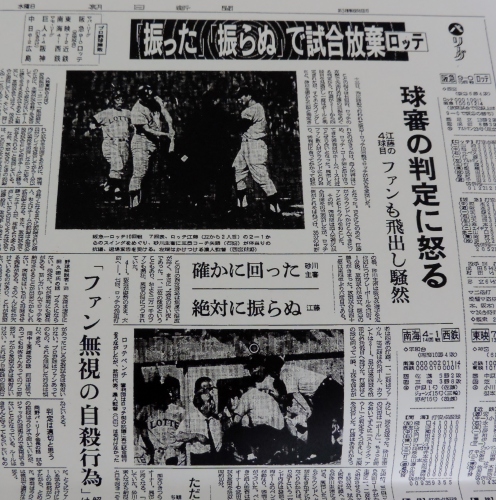

1971年、ロッテが試合を放棄【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

前回の続き。■(前年の)45年度のロッテは強かった。濃人渉監督の指揮のもと、みごとパ・リーグで優勝をとげたが、選手権試合では、巨人4-1ロッテで、負けた。そして連覇をねらった翌46年度も依然強く、首位阪急を追い越そうと執拗な追撃戦を展開していた。7月13日、西宮球場で、首位阪急と2位ロッテの第10回戦がおこなわれ、6回まで阪急4-1ロッテと、3点差をつけられていたロッテの7回表の攻撃中、大荒れになる事件が起きて、ついに、-放棄試合になった。この大混乱を引き起こした遠因は、前年にロッテが優勝して連覇の野望をもっていたこと、3点差ならひっくりかえせる自信をもっていたことにあった。この2つの要因なしには騒動は起こらなかったろう。 (以上、『野球百年』より)■ことの起こりは、7回表、ロッテの攻撃で先頭・江藤愼一の三振を巡る判定から(阪急投手は足立光宏)。江藤がカウント2-1から4球目を見逃し一度はボールと判定されたが、すぐあとにスイングしたと、砂川主審から三振と判定されたのがきっかけ。濃人監督をはじめ、ロッテ・コーチ陣と駆け寄ってきた審判団がホームベース付近でこぜりあいとなった。大和さんは「4球目は外角すれすれ。江藤のバットはおよび腰になりながら、ともかくも止まった」、そして「主審砂川は”ボール”と宣告したが、間髪入れず老練捕手岡村が、くるり主審に顔を向けて”振った、振った”と二言。すると砂川が、岡村の抗言の魔術にひっかかったように”スイングアウト”と判定をひるがえした」と書いた。■その後、審判団は試合再開を再三要請したが、ロッテはこれをはねつけ、試合の中断時間は35分に達した。意を決した砂川主審は阪急の各選手を定位置につかせてプレーボールを宣告。そして1分後、放棄試合が成立。阪急の勝ちが決まった。翌日の1971年7月14日付の朝日新聞(聞蔵2ビジュアルより、写真も)には、当時すでに野球評論家となった、かつての名二塁手・苅田久徳のコメントが掲載されていた。「放棄は選手にプラスにならない。残念だ。だが審判にも責任がある。話し方いかんでロッテを納得させることが出来たかもしれない。審判団はいち早く再開させる義務がある」。しかし、監督やコーチ・選手が激高しているさなか、審判が納得させる術とは何か? ボクは理解できないし、答えをぜひご教示いただきたいものだが・・・。■ロッテ側が放棄した理由は、当時ロッテのオーナーだった中村長芳が「試合を放棄しろ!」と指示したとも伝えられているが、真偽はわからない。中村とは、後に太平洋のオーナーに転じて、ロッテとの遺恨試合を仕掛けた人だ(→こちら)だが、この中村の試合後のコメントを朝日新聞が伝えている。「(顔をひきつらせて)ベンチの上で観戦していた。砂川主審のジャッジは素人ながら納得いかなかった。その思いは選手も同じだろう。この直後に江藤君の問題が起きた。アピールによってストライクと認定した。これほどかたよったジャッジは初めてだ。放棄試合も仕方なかった」。この中村発言を、朝日は痛烈に批判していた。「冷静さをまったく失っている中村オーナーは、審判団をなじるうらみつらみ、さすがの報道陣も『これでも球団責任者か』とあきれ返った表情だった」と。

2013.12.23

コメント(0)

-

投げ込めばスピードが上がる、コントロールが良くなるはウソ? ~野球人の錯覚

■先日、縁あって(株)アソボウズ主催の『ID野球導入セミナー』に参加した。代表の片山宗臣さんをはじめ、楽天スコアラーの行木茂満さん、統計心理学の田中久雄さん、そしてフィジカルトレーナーの加納正則さんが講師を務めた。だいぶ以前、「ID野球」という言葉が世に登場した頃、その仕掛け人のひとりがアソボウズを立ち上げた片山さんだったと記憶する。その片山さんは独自のノウハウをもとに、これまでも大分・明豊高野球部などを技術指導し、今年は、群馬・前橋育英高のサポートをして甲子園優勝に貢献したという。片山さんの話だけでも、たとえ3時間、いや5、6時間ぶっ通しで聞いても飽きなかったろう。それほどまでに、片山さんには密度の濃いノウハウが詰まっているように思えた。今回、それは叶わなかったが、フィジカルや心理学を交えた総合的なアプローチは、これはこれで十分に楽しめた。■そして、ボクが興味をもったことのひとつは、野球の常識と思われていることが実は常識ではない、いわゆる「錯覚」であるということを、各講師が異口同音に語っていたことだ。例えば、こんな事例があった。「投げ込めば、スピードが上がる」「投げ込めば、コントロールが良くなる」のウソ。練習量に比例して上達するのは守備などごく限られたものであって、コントロール、スピードアップ、ヘッドスピードアップなどは、それに当てはまらないという。いや、当てはまらないどころか、逆に悪いクセがついて弊害にさえなる。■常識と思っていることが、実は「錯覚」だったのかぁ・・・??? 過去にあった常識が、今では真反対になった事例を思い出してみた。「練習中に水を飲まない」「水泳禁止」「利き腕では箸より重いものを持たない」などなど。これまでも、結構たくさんあったのだな。今、手許に『野球人の錯覚』(加藤英明+山崎尚志著、協力=データスタジアム株、東洋経済新報社、写真も)がある。前述した視点とは異なるが、 この書籍にもタイトル同様に、さまざまな「錯覚」が紹介されていた。例えば、「先頭打者に四球を出すと、試合の流れは悪くなるか? また、四球は安打より悪いか?」と問題を掲げ、プロ野球の実データを使って分析を試みている。よくテレビでは、「先頭打者に四球を出すと流れが悪くなりますよ、安打より良くない」と解説者がしたり顔で言うことがある。そこで著者らが先頭打者を四球・安打で出塁させた場合の失点確率を分析したのだが、実は四球より安打を打たれたケースの方が、(失点確率が)高い数値になっており、「先頭打者に四球を出しても、安打(単打)と比べて流れが悪くなることはない」と結論づけていた。ボク自身、「流れ」という言葉をよく使うが、これからは注意をして使う必要がありそうだ。※もちろん、一般的に使われている「流れ」に関して、上記書籍はすべてを錯覚と言っているわけではないので、その点だけ最後に付記しておく。

2013.12.23

コメント(0)

-

1971年、東映が5連続本塁打で10連敗を逃れる!【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

前回の続き。 ■先日、大和球士著『野球百年』(時事通信社)には1971年(昭和46年)に関する記述がない、と書いた。しかし、それは私の早合点であった。ちゃんと2件について記載されていた。関係各位の対してお詫び申し上げます。さて、今日はその1つ、東映フライヤーズの「5連続本塁打」を。大和さんは、前日まで9連敗中だった東映を皮肉交じりに、こう書いた。「5月3日、東京球場で、ロッテ対東映5回戦が行われた。観衆約一万。東映はピリピリ。-2勝14敗1分の、さんたんたる成績であった。勝率1割7分6厘。監督田宮謙次郎が40歳代の若さなのに、にわかに白髪頭になったのは、この頃であった。弱いチームはやはり弱い、9回表、4点も負けていた」。■ここで、この試合の8回までのスコアをご覧いただきたい。東映 000 010 00ロッテ 000 301 029回表、東映は大杉勝男のソロ本塁打が飛出したものの、すでに二死走者なし。4点差があっては、だれもが東映の10連敗を確信していた。そして安打と四球で2人の走者が出るも、次打者の代打・末永の遊ゴロ。しかし山崎二塁手にトスされたが、山崎がポロリ。が、判定はアウト。そして、東映からの抗議であっさりと撤回。これは完全捕球しておらず前川塁審の完全なミス。相手が9連敗中の東映、しかも4点差もある。ロッテは余裕をもって判定撤回を受け入れ、いったんベンチに引き揚げた選手たちが、あらためて守備位置についた。ところが、次第に妙な空気が漂い始めた。2本の連続安打と野選、エラーが続き、あっという間に東映が同点に追いついたのだ。その裏、ロッテは無得点で延長戦へ。■あらためて大和さんにご登場願いたい。「ここまででもご報告する値打ちはあった。とにかくいったんは試合が完全に終了したのに再開したのだから。-幻の試合終了とでも題をつければ一篇の野球奇談ができあがるだろう。実際は、幻の試合終了篇が片付いてから、日本新記録篇なる痛快無双の続編が登場することになる。10回表、東映は二死満塁と攻め込んだ。次は9番打者、投手皆川(康夫)。思い切って代打に作道を立てた。安打の確率は低い。もし凡打に終わったら、10連敗か・・・、こんなことが頭を去来するから田宮の白髪は急増する。代打の作道は、カーブを必死に打った。-左翼ホームラン」作道の代打満塁本塁打で、今度は東映が4点のリードを奪った。この一打で、東映は勢いづいた。続く大下(剛)、大橋(穣)、張本(勲)、大杉(勝)が連続して、いずれも左翼に本塁打を放ち、計8点を挙げて9連敗の泥沼から脱出に成功した。(最終スコア)東映 000 010 005 8 =14ロッテ 000 301 020 2 =6■翌日の朝日新聞(1971年5月4日付)には、「貧打東映狂い咲き」「満塁含む5連続ホーマー」「ロッテと延長、9連敗のドロ沼脱出」などの活字が躍った(聞蔵2ビジュアルより、写真も)。そして、東映ナインの歓喜の様子を表す記事もあった。「日本新記録の5連続本塁打、作道の今季パ・リーグ初めての代打満塁本塁打。東映はこれまでのウップンを一気に晴らすように打ちまくり、9連敗のドロ沼から脱出した。その喜びは金田が最後の打者を三振に打ち取ると、全員がウォーという叫び声をあげて、金田を迎え入れたことでもわかる。半田ヘッドコーチが『二死から奇跡が起こった。こういうこともあるんだぜ』といいながらロッカールームへ。引き揚げてくる選手たちの顔も晴々していた。前日までのうちひしがれ、いまにも泣き出しそうな悲壮さは消えていた」。ちなみに5連続本塁打の記録は、現在も破られていない。今も日本記録のままである。(写真)10回表、東映・代打の作道が代打満塁本塁打を放ち生還する。ベンチから飛出し総出で作道を迎える東映ナイン

2013.12.22

コメント(0)

-

ロッテの選手たちも近鉄を応援した「10・19」ダブルヘッダー

■不思議なことだ。自分のチームが戦っている試合をテレビで観戦し、相手チームを応援していたというのだから。プロにはあるまじき行為である(いや、アマチュアだって同じか?)。しかし、そんなことが実際にあった。1988年10月19日、リーグ優勝を賭けて戦う近鉄と、ロッテのダブルヘッダー。第2試合をテレビ観戦していたロッテの選手たちが、心の中で近鉄の勝利を願っていたという。逆に言えば、選手にあってはならない心理の変化を及ぼすほど、「10・19」は”異常な試合”だったと言える。そして、それは、後年、伝説の試合と呼ばれる所以でもある。■第2試合で本塁打を放ち、その本塁打を後悔した高沢秀昭の話はすでに紹介した(→こちら)。以下に書くのは、雑誌『Number+ 20世紀スポーツ最強伝説』(1999年8月刊、写真も)に紹介された、「10・19」第2試合をテレビで観戦していたロッテ各選手の心情の吐露集である。 ■第1試合で先発したロッテ・小川博の述懐。第1試合終了後に自宅に帰り、家族とともに近所の寿司屋でテレビ中継を見ていた。店に入った時、全国放送で、しかも、放送枠を無視して延々と放送を続けていることに驚いた。いくら近鉄の優勝が懸かった試合とはいえ、小川は、全国的なニュースになっていることを知らなかった・・・。そして、スタンドの凄まじい歓声がテレビを通じて伝わった。「すごい試合で自分は投げていたんだな。目の前で胴上げなんてたまるか、とさっきまで必死だったけれど、このときは不謹慎にも『近鉄頑張れ』って思っていた。『もう、近鉄でいいじゃん』とまで思っちゃって・・・。ロッテの選手じゃなくて一野球ファンになっていた。感動したんですよ、近鉄にね」。そして、「(8回裏、高沢の本塁打が飛出し、ロッテが同点に追いつくと)、高さん(高沢)、よう打てるなぁ、と思ったものの、でも、ヒットでもよかったんじゃないの・・・」と責めたくもなった。さらに、9回裏、ロッテ・有藤道世監督の執拗な抗議を見て、「監督、もういいじゃないですか。そりゃないでしょう」。■近鉄の優勝が消えた10回裏、代打で打席に立ったロッテ・丸山一仁の回想。「(後から振り返った話だけどと前置きしつつ)、打席に立って、パッと下を見たら、梨田さんがね、うつむいていた。現役最後の試合だったでしょ、梨田さんは・・・。泣いていたんでしょうね。守っても、もう勝ちはなかったし。梨田さんのこの姿が一番印象に残った。『あぁ、やってしまったな。なんてことしたんだろう』。情が入ったというのか・・・。こんな試合、他にはないですよ」。そして、丸山は「10・19」は、神様が作ってくれた試合だと思っている。「第1試合から奇跡の連続。近鉄に神様が勝利をあげてもいいのに、と誰も思っていたでしょうね。でも、勝利の女神が微笑まなかったのには、何かがあったんでしょうね。自分にはわかりませんけど・・・」。■最後に、当時ロッテのエースだった村田兆治。村田は、登録抹消中だったため、自宅でテレビを見ていた。「正直な話、自分が投げられるものなら、自分が投げたかった。参加できなかったのは事情があったにせよ、複雑な気持ちですよ。あの日、野球ファンの心理はほかに贔屓チームがあっても『近鉄、頑張れ! だったでしょ? 現場にいなかっただけにね、自分まで『近鉄頑張れよって、第三者的な気持ちになりましたよ』。■ボクは、延長10回表、近鉄の優勝が消えた時点で、川崎球場を後にした。優勝が消えたのに、守備にく近鉄の選手たちを見ていられなかったから。しかし、最後の瞬間まで見ればよかったなと、今さらながら思う。神様が作った試合をナマ観戦する機会など、ザラにはない。あれから25年、ボクにとって、とてつもなく大きな後悔である。

2013.12.20

コメント(2)

-

「2007年問題」とは、いったい何だったのか? (1)

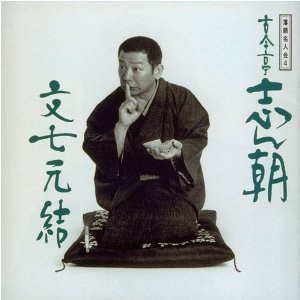

2007年、団塊世代が定年(60歳)を迎え、社会や経済が大きく変貌すると予想されていたことがある。このことを「2007年問題」と呼び、マスコミはこぞって使った。昔、華々しく社会デビューした団塊世代である。何かが起きるだろうと世間は注視した。ボクにとっては「問題」でなく、2007年には何かが起きるだろうと「期待」さえしていた。しかし、結局、何も起こらなかった。何も変わらなかった。団塊世代が60歳に達して勝ち取ったものは、せいぜい定年延長ぐらいのものだった(かな?)2007年頃に読んだ書籍・雑誌、見たテレビ番組より印象に残った言葉を。▼人間が根源的に持っている孤独。「大家族」時代には感じずに済んだものの、戦後は「核家族」になったことで、日本人は孤独に悩み、その寂しさを癒してくれるものを会社に求め始めました。終身雇用制度があった時代はよかったのですが、その企業も最近は簡単にリストラをやってのけ、従業員は帰属意識を持てなくなりました。よしんば帰属意識を持てたところで、退職後のサラリーマンの淋しさはどうにも癒されません。多くのリタイア組が孤独に悩んでいます。家族は崩壊してしまったから、リタイアした人々はことさらに孤独に悩まされるハメになっています。(『「狂い」のすすめ』ひろさちや著、集英社新書)▼横浜のドヤ街、寿地区。250m四方に120軒の簡易宿泊所が並ぶ街。一時は全国から日雇い労働者が集まり活況を呈していたが、いまでは彼らの高齢化が進み、街から以前の活気は失われてしまった。身体の自由が利かくなった、宿泊所に住む天涯孤独の男たちをボランティアで丹念に巡回する医師がいた。ある日、医師はひとりの男から依頼を受ける。「自分が死ぬ前に、むかし捨てた息子と一度でいいから会いたい」と。その要望を叶えてあげるため、必死に息子を探し説得を繰り返す医師。結局、父子が再会することができ、その数日後に父は死んだ。死を看取った医師の言葉が印象的だった。「人は死ぬ場所とか死に方とか、死の瞬間のことをよく言いますが、そんなことはどうでもいいのです。大切なのは、むしろ死ぬまでの過程をどう生きるているか、なのです」(NHK『ドキュメント にっぽんの現場』)▼心理療法士・米倉一哉さんが言う。「これまで根性でやってきたという方の中には、我慢して耐えてきたこと自体より、耐えている自分に酔いしれている人もいます。耐えてきた自分に対する自己愛が高く、そこに自己存在の意味みたいなものを与えているわけですね」「過去に栄光の体験がある人ほど、昔はものすごい根性でやれたのに、いま根性の『コ』の字もない。なぜ、いまは耐えられないのか。そう自分を責める患者さんが多いです。心には限界があるのです。頑張れなくなったとき、自分をきちんと受け入れてやることが大切なのです」「でも、それがなかなかできない。過去の栄光が邪魔になっているのです。そういう患者と接した時は、私は思うときがありますよ。『ああ、過去に栄光なんて、なければよかったのに・・・』って」頑張っている時にも「どこかに怠け心」を持っていたほうがいいのかもしれない。(『メンタル・トレーニング』織田淳太郎著、光文社新書)▼三代目・古今亭志ん朝師匠。平成13年亡くなるまで健啖家だったにも関わらず、鰻だけは決して口にしようとしなかった。姉の美津子さんでさえも、嫌いなのかと思い込んでいたほどだが、実は違う。芸の上達を願って、好きな鰻を断っていたのが真相だった。師匠の死後、仏前に鰻重が供えられるようになったという。「強次(師匠の本名)、一生懸命頑張ったんだからね。もう食べな。おまえが本当は大好きだった鰻だよ」▼四代目・三遊亭金馬師匠夫妻、4年前に金婚式を迎えた。実は師匠、平成3年に胆のう炎を患い生死の境を彷徨った経験がある。手術の直前、奥さんがベッドに横たわる師匠に囁いた。「あんた死ぬんじゃないよ、まだ借金があるんだから」その励まし(?)が効いたのか、手術は成功。今は健康そのものだ。(『サライ』2007年12/6号、小学館) (写真)志ん朝さん。いいですねぇ、文七元結。大ネタです。でも、ボクが一番好きなのは「唐茄子屋政談」ですが。 ↓

2013.12.20

コメント(0)

-

野球好きの原風景(下)~いまの子供たちにとって野球とは?

前回の続き。ざっくり言うと1.ボクたちの少年時代の野球は、自分たちが主体的に楽しむものだった2.それは、阿久悠さんの時代から連綿と続く「野球の原風景」だった3.しかしいま、野球は「お稽古ごと」のひとつになり、野球の中身が変わってきている■大人の介在しない、子供たちだけで楽しむ「野球の原風景」がそこにはあった。さて、いまの子供たちはどうだろうか? 阿久悠さんのコラムを読んで、ふと、そんなことを思った。ボクたちの世代の多くは、自分と野球が一体化したものだった。そこに距離感はなかった。だから今も野球を好きでいられる(と思っている)。■10年ほど前、息子がリトルリーグの、とあるチームに入団した。それに伴い、ボクも父兄の一人として、休日はいつもチームの練習や試合に参加した。リトルリーグは、世界や全国の上部組織から各支部や各チームに至るまで統制が利いており、一糸乱れがない組織だった。息子はグラブやスパイクなどの道具の清掃や道具の整頓、挨拶、声だし、チームワークの大切さ、そして野球の技術について教えていただいた。おそらく軟式野球やソフトボールのチームもリトル同様、子供たちへの指導が行き届いているものと思う。■しかし、昔といまでは、同じ野球でもひとつだけ大きく違う点があるように思う。それは子供たちと野球の間にある「距離感」だ。数年前、少年野球のコーチが嘆いていた話を思い出す。「いまの子供たちはテレビでプロ野球を見ないんだよ。家でゲームばかりやっている。だから、プロ野球選手の誰々のフォームをマネしてみろと言っても、子供たちは、それがわからない。選手名さえ知らないこともある。昔の子供はそうじゃなかったのに・・・」。その話を聞いた時、いまの子供たちは、自分のやっている野球とテレビで見るプロ野球はまったく別ものと考えているのでは? と疑問を持った。ボクはその疑問をもやもやした気持ちとともにずっと今日まで引きずっている。(とても説明しづらいが)レベルが異なるから、その意味でプロと少年野球が異質なことは当然である。でも、同じ野球なのだから、この2つは一本の線でつながっているものと思うのだが、それが、いま、どこかで分断されているように感じる。言い方を変えれば、いまの子供にとって野球はたんに「お稽古ごと」のひとつであって、大人から「教えられる」ものと受け止めているのではないか。それはボクたちの世代にあった「自分たちで楽しむ」野球とは大きく異なっていて、いまの子供たちと野球の間に「距離」を感じるのだ。■いったい、それの何が問題か? と問われれば、正直言って答えようがない(笑)。ただ、空地で草野球に興じる子供を見かけなくなって久しいが、この傾向が今後10年20年経った後、阿久悠さんの時代から文化として連綿と続いた野球が、少しずつその中身を変えていくような気がするのだ。

2013.12.19

コメント(0)

-

野球好きの原風景(上)~阿久悠さんのコラムを読んで

雑誌『Number+ 20世紀スポーツ最強伝説』(1999年8月刊、写真も)の巻頭に阿久悠さんのコラムを見つけた。読み進むうち、野球以外に何もなかったボク自身の子供の頃を思い出し、妙にほのぼのとした気分になった。■阿久さん自身の少年時代の回想からコラムが始まった。戦後、突然に「民主主義」という得体のしれない言葉が頭上に舞い降りた、と書いていた。その本質を説明されるわけではなく、それは、乱暴者の屁理屈であったり、怠け者の自己弁護のために使われているように見えた。まるで野放図と理不尽と無節操が民主主義である如く、世の中ではまかりとおっていて、もしそれが本当に民主主義なら、これまでの価値観は逆転してしまうと、子供心にも不思議を覚えたという。戦後、言葉だけが天から舞い降り、その本質の説明を受けることはなかった‐‐‐。この箇所を読んで、ボクはだいぶ以前に読んだ、ある野球選手の自伝にあった一文を思い出した。その選手が、復員後まもなく、職業野球の復活をめざしグラウンドで練習していた時の話だ。そこには、同じく復員したばかりの選手たちが大勢いて汗を流していた。ある先輩選手が話しかけた。「これからはデモックラシ-の時代じゃ。これからはいい時代になるぞ!」と。はじめてその言葉を聞き、その選手は先輩に聞いた。「デモックラシ-とはなんですか?」。すると先輩がしばらく間をおいて、こう答えた。「デモックラシ-は、デモックラシ-じゃ。わかるか? デモックラシ-だ。これからいい世の中になるぞ!」。その選手は半信半疑ながら、「そうですか、これからはデモックラシ-の時代ですね」と笑顔で答えたという。当時の民主主義という言葉と本質の、認知度のズレを端的に表したエピソードだと思う。これは誰の自伝だったか、その選手の名をなかなか思い出せない・・・、たしか、青田昇さんだったと思うが。■そして阿久さんは、自らの少年時代を振り返っていた。「ぼくらの野球は、決して、野球規則に書かれているような完全な形で行われているわけではなかったが、それはそれで面白かったし、そこからがすでに野球である。人数も足りなく、場所が確保できなくとも、野球は楽しめた。1人でもよかった。壁にボールを当てて、跳ね返ってくるボールを受けた。2人ならキャッチボール、3人になると1人が打つ。4人になると守る人間が加わる。5人以上になると、三角ベースの形式をとる。野球という完成された競技の中へ入るだけでなく、完成品と違うところにも野球があることを体験したぼくらは、最も豊かな野球信奉者ではなかろうか。遠い完成品には敬意と憧憬を、未完成品には発明と融通性を、ともに覚えた。■阿久さんと年齢はかなり離れているけれど、ボクの少年時代の野球とまったく同じだ。ボクたちも空地を探しては少人数でも三角ベースで野球を楽しんだ。稲刈り後の田んぼでさえもボクたちが走り回る快適な野球場になった。打球はいつもイレギュラーバウンド。畦道を超えるとホームランだと勝手にルールを決め、そのへんに落ちているビニール袋を拾ってはベースに仕立てた。大人の介在しない、子供たちだけで楽しむ「野球の原風景」がそこにはあった。さて、いまの子供たちはどうだろうか? ふと、そんなことを思った。ボクたちは、自分と野球が一体だった。だからいまも野球を好きで居続けられる。空地で子供たちが草野球をしている姿を見なくなって久しいが、いまの子供たちと野球の距離感が、少しだけ気になるのだ。

2013.12.18

コメント(0)

-

1971年日本シリーズ、王貞治が山田久志から逆転サヨナラ3点弾【大和球士著『野球百年を後ろから読む』】

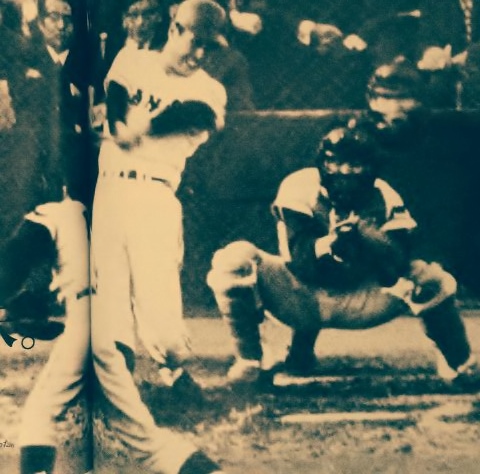

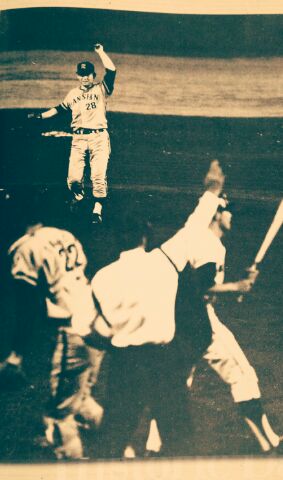

前回の続き。■(今日も大和球士さんの著書からの引用はなし)1971年の日本シリーズは、7連覇を目指す巨人と、阪急が戦った。そして1勝1敗で迎えた第3戦(10月15日、於後楽園球場)にドラマが起きた。阪急 010 000 000 =1巨人 000 000 003X=3(阪)●山田、(巨)○関本第2戦で7イニングを投げ、この第3戦も先発に起用された阪急・山田久志の投球は見事だった。打者の手元で低めからさらに沈む球、高めからグンと浮き上がる速球。8回を終わった時点で、被安打はたったの2本。阪急の勝利は目前だった。そして9回、死球と内野失策で二死二塁となり、打席に4番・王貞治を迎えた。王、この試合の成績は三振、三飛、遊ゴロとまったく快音なし。「いくら王でも、快打は望めないだろう」と巨人ファンは勝利を諦めかけていた。しかし、カウント1-1からの3球目だった。越智正典さんのペンによれば(『スポーツ20世紀 名勝負伝説』、写真も)、「運命の第3球が真ん中低めを襲った。ストレート。王のバットが一閃した。まるで剣を一瞬のうちに抜き、ヨコになぎ払ったように見えた。打球は瞬く間にライトスタンドに飛び込んでいった。逆転サヨナラ3ランであった」と書いていた。続けて、「この敗北が山田の精神の発進の時であった。72年に20勝で最多勝。そして75年から77年、阪急日本シリーズ3連覇のヒーローとなり、26勝で最多勝に輝いた76年から3年連続でパ・リーグMVPを獲得。88年までの現役20年間で、通算284勝を記録する大投手となるのである」と書いた。■打たれた山田の話。(『パ・リーグを生きた男 悲運の闘将 西本幸雄』(ぴあ)より引用)「それまで巨人を2安打に抑えていて、自分では勝てるという絶対的な確信がありました。巨人相手に1-0で完封するなんて夢みたいなもの。そんな夢物語のようなことを自分がやろうとしている。自分が自分じゃないような感じで投げているわけですよ」しかし、まさかのサヨナラ負け。山田は一転して地獄に叩き落された。マウンド上でしゃがみこんだまま動けない。「ヒーローインタビューのコメントまで考えていたのに。あの一球で、自分の考えていたストーリーが完成直前で崩されたわけだから、自分を立て直すなんてことができるわけがない。王さんに打たれた瞬間、『は~っ』となりました」■ボクは、このシーンをテレビで見ていたと思う。王が本塁打を打ったシーンはまったく記憶にないが、山田ががっくりと腰を落とし、まるで動けない様子だったことは憶えている。そして、その山田に近づき、そっと抱き上げたのが西本幸雄監督だったことも。打たれた投手が動けないなんて、高校野球ではよく見るシーンだが、プロ野球ではとても珍しい。山田対王の名勝負。山田23歳、王31歳の時だった。結局、日本シリーズは、この王の本塁打で流れをつかんだ巨人がその後も勝ち進み、4勝1敗で巨人が7連覇を飾った。(写真)逆転3点本塁打を放つ王貞治。投手:山田久志、捕手:岡村浩二

2013.12.17

コメント(0)

-

1971年、真夏の夜の夢、江夏豊の9者連続三振【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

■なぜか大和球士さんは、『野球百年』(時事通信社)に1971年(昭和46年)のことを何も書いていなかった。この年、オールスターでは江夏豊が9者連続三振の大記録を達成し、日本シリーズでは王貞治が山田久志からサヨナラ本塁打を放つなど、名場面が多かったのに。仕方がない。大和さんの記事なしで書くことにしよう。今回のタイトルは、「真夏の夜の夢、江夏豊の9者連続三振」。■前年(70年)に心臓発作を起こして以来、ニトログリセリンを手放せなくなった江夏豊は、ある日、主治医にこう言われた。「豊は女が好きだな。酒もやるわね。たばこもやる。麻雀もやめられんわな。おまえの体はただでさえ心臓に負担のかかることをしている。どうだ、四つのうちひとつだけやめないか。そうすれば命だけは保証する」。その話を聞き、江夏は「酒をやめる」と即答した。9者連続三振の大記録を達成したのは、7月17日のオールスター第1戦(於、西宮球場)。宣言どおり酒こそ飲まなかったが、前夜から徹マン(徹夜麻雀)をして、この試合に臨んだ。(ちなみに、「江夏の21球」で有名になった1979年の日本シリーズ第7戦前夜も麻雀をしていた)■相手(パ)の1回の打者は有藤、基、長池、いずれも三振。2回は江藤(愼一)、土井(正博)、東田、これもすべて三振に仕留めた。これで6者連続。これまで5連続三振は、金田が3度、稲尾が1度、そして江夏自身が前年に1度達成しているが、6者連続は史上初。東田が三振に倒れると、スタンドの歓声が「ワァー」から「ウォー」に変わった。そして、江夏自らの3点本塁打などで4点を奪った直後の3回、江夏がマウンドに上がると、球場が異常なほど静まり返っていた。江夏の証言によると、この静けさにより江夏は冷静さを取り戻し、大記録達成に向けて後押しした。7番の阪本、続く岡村も三振。そして9番目の打者は加藤(英司)。この加藤はカウント1-1からキャッチャー後方にファールを打ち上げたが、捕手・田淵はすぐに追うのをやめた。江夏が9連続三振を狙っているため、邪飛の捕球をやめたのだ(なお、捕球しようとした田淵に、江夏が大きな声で制止したという説もある)。結局、江夏は、加藤から空振り三振を奪い、9者連続三振の大記録を達成した。■江夏の記録は、ここで終わらなかった。オールスター第3戦(於、後楽園球場)も三番手として登板して江藤から三振を奪い、前年のオールスターから15者連続三振を達成した。そして16人目の餌食として打席に立ったのは野村(克也)である。以下、江夏の話。「野村さんはバットをうんと短く持って、絶対に当てようとしてるのが見え見えでした。僕は吹き出しそうでしたよ。野村というのは、こんなおっさんかと思った。三振を取られまいと必死だったんでしょうね」そして野村は初球、真ん中に入った直球をバットに当ててセカンドゴロを打ち、江夏の記録は途切れた。後に、南海に移籍して野村監督のもとでプレーすることになろうとは、この時、江夏自身知る由もない。(参考文献)『左腕の誇り~江夏豊自伝』(新潮文庫) (写真)2回裏、6人目の東田が見逃し三振。投手:江夏、捕手:田淵。~『スポーツ20世紀 名勝負伝説』(ベースボールマガジン社)より

2013.12.16

コメント(0)

-

1972年、田中角栄が首相に

■1972年、時の総理・佐藤栄作が退任を決意し、その会見に臨んだ6月17日のことである。会見の冒頭、佐藤はこう述べた。「テレビカメラはどこかね。新聞記者の諸君とは話さないことにしているんだ。ボクは国民に直接話したい。新聞になると、文字になると、違うからね。偏向的な新聞は嫌いなんだ。帰ってください」。同年3月に暴露された「沖縄密約」や「ニクソンショック」などが起因し、佐藤の7年8か月にわたる長期政権がついに幕を下ろした。そして、佐藤が当初意図していた福田赳夫へのスムーズな政権移譲は不可能になり、代わって首相の座を射止めたのは、田中角栄だった。 ■田中が首相に就任するとすると、「今太閤」「庶民宰相」と称賛され、国民の評判は上々だった。そして、衆議院選に初出馬の時に地元新潟で演説した「三国峠をダイナマイトでふっ飛ばせば越後に雪は降らない。その土を日本海に運べば佐渡と陸繋ぎになる」、その言葉を具現化した『日本列島改造論』をぶち上げた。田中の政治的考え方の根本には、都市と農村、太平洋と日本海側の格差をなくす、があった。しかし、この『日本列島改造論』は地価高騰を生んだ。また、海外からは石油危機が襲い、日本国内は「狂乱物価」に揺れた。そもそも石油危機は、OAPECとOPECの産油国がアラビアンライト原油の価格を値上げしたことに始まる。価格上昇だけでも大打撃なのに、アラブの友好国」以外への輸出削減措置も打ち出したものだから、田中政権は大いに慌てた。日本はアラブの「友好国」なのか。それまで日本は、イスラエルを支援するアメリカに気兼ねして、アラブとの関係は希薄だった。■アラブをとるか、それともイスラエルか。その時、田中は、石油を確保するためにはアラブ寄りに舵を切る以外にない、そう決断した。怒ったのはアメリカである。石油消費国は結束してアラブ産油国に対応しなければならないのに、日本だけが抜け駆けをするのか、と。以下に『田中角栄』(早野透著、中公新書)から引用。同年11月、キッシンジャー米国務長官が来日し、すぐさま田中との会談がセットされた。ここでの2人のやりとりが面白い。キッシンジャー「いまアメリカは中東和平工作を進めている。日本がアラブ寄りに変わることは控えてほしい。無理をすると日米関係にヒビが入る」田中「もし、日本がアメリカと同じ姿勢を続けてアラブから禁輸措置を受けたら、アメリカは日本に石油を回してくれるのか」キ「それはできない」田「それでは日本は独自の外交方針をとるしかないではないか」後に、田中がロッキード事件で訴追を受けることになった時、ジャーナリスト田原総一朗は雑誌『中央公論』に、『アメリカの虎の尾を踏んだ田中角栄』と題してこう書いた。「角栄が各国に外遊を重ねて展開した資源外交は、不遜にもアメリカの傘から抜け出ようとした反乱であって、その咎でロッキード事件で追い落とされた」という内容である。であれば、キッシンジャーに逆らった「石油危機」が、上記の場面にほかならなかった。 (以上、『田中角栄』より)■今日テレビを見ていたら、ある大学教授が、政治家のタイプをストックとフローの2つに分類して説明していた。ひとつ目は、福田赳夫のように「頭の中に引出しを無数に持ち、ひとつひとつの情報をその引出しに入れ、考えを醸成してから判断し行動するタイプ。つまりストック。もうひとつは情報の要点を頭に入れて、判断し行動するタイプ。これはフロー、つまり田中のことである。田中は日頃から、陳情や官僚からの報告に対し、カード一枚に「○○の件」と書き、その理由を3つだけに絞り(4つ以上は要らない)端的に書くよう指示していたそうだ。そして、そのカードで得た情報を次々に頭の中に入れて行動をしていた。ストックは判断が遅れて機を逃す懸念があるが、フローでは判断が拙速にならないか、その点が心配だ。どちらが良いというものではないが、キッシンジャーへの対応や、田原の書いた記事は、フローの長所と短所が端的に表れた事象だったといえまいか?2年後の74年、田中は、金脈問題の追及を受けて内閣総辞職した。首相就任当時は「今太閤」「庶民宰相」と称賛されるも、最後は「闇将軍」と非難を受け、89年政界から引退、そして93年に没した(享年75歳)。

2013.12.14

コメント(0)

-

1972年、早大・東門明が日米大学野球大会で事故死。

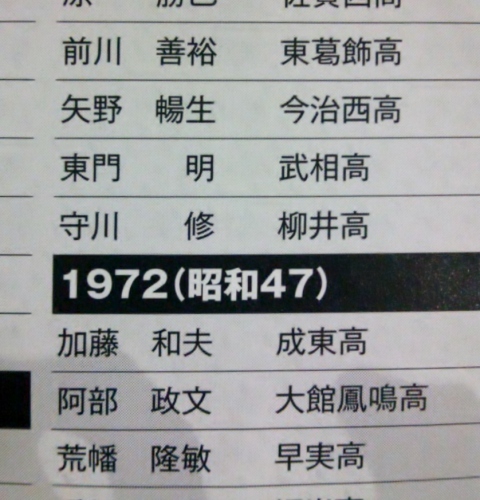

前回の続き。■1972年の東京六大学リーグは、春・秋ともに慶應義塾大が優勝した。前年秋から慶應にとっては史上初めての3連覇を達成した。その原動力となったのはエース・萩野友康(土佐高)の力投、そして清水東高OBコンビ・松下勝実、山下大輔の活躍があった。そして慶應大は、同年の全日本大学野球選手権に出場したが、決勝で山口高志を擁する関西大に敗退した。■またこの年は、初めて日米大学野球が開催された。日本代表選手を見ると、後にプロ野球で活躍する、懐かしい名前が並んでいた。 (wikipediaより)山口高志、山本功児、山下大輔、長崎慶一、藤浪行雄・・・。※(下表の見方)ポジション、選手名、大学名、学年の順。投手山口高志関西大4投手森部繁幸名城大2投手藤田康夫中央大4投手萩野友康慶応義塾大4投手中村憲史朗立教大3投手上田芳央明治大3捕手米谷延夫近畿大4捕手中沢邦男日本大4捕手田中昭雄関西大3内野手山本功児法政大3内野手坂口雅久立教大3内野手吉沢敏雄慶応義塾大4内野手東門 明早稲田大2内野手山口 円関西大4内野手山下大輔慶応義塾大3外野手生田啓一中京大3外野手長崎慶一法政大4外野手伊達泰司法政大4外野手池田和雄慶応義塾大4外野手藤波行雄中央大3■この第1回日米大学野球は、神宮球場に皇太子ご夫妻をお迎えし、皇太子殿下が国内のスポーツ競技で初めて始球式をされて開幕した(7月8日)。そして日本は山口高(関大)の力投が原動力となり、覇権を手中に収めた。しかし、この大会の第2戦で悲しい事故が起きた。7回、早稲田大の東門明(武相高)が代打で登場、三遊間へのヒットで出塁すると、一死後、藤波行雄の二塁ゴロの際、米国代表の遊撃手アラン・バニスターの併殺狙いの送球を頭部に受けて昏倒し、直ちに慶応大学病院に搬送された。右側頭骨骨折による頭蓋内出血および脳挫傷と診断され、5日後の7月14日11時35分、19歳の若さで息を引き取った。 その後、東門が代表メンバーとして着用していた背番号13は、日米大学野球選手権日本代表の永久欠番とされ、早稲田大野球部でも、東門の背番号9を永久欠番とした。(wikipediaより)下の写真は、『早慶戦110年史』(ベースボール・マガジン社)より。稲門倶楽部、早大現役部員名簿には入学年度と選手名が記されており、1971年(昭和46年)の欄に東門の名前が記載されていた。

2013.12.09

コメント(0)

-

「2007年問題」とは、いったい何だったのか? (2)

■今から8年ほど前(2005年頃)、ボクは某大の公開講座に毎週土曜日、約3か月間にわたり通っていた。講座名は「団塊世代の定年後」だった。たしか第3回目の講座だったか、この時のテーマは「団塊世代と年金」。その講座は、こんな内容だった。(数字は当時)講師役の某教授は、「現在、政府が国民に対して支払い(給付)を約束している額の合計は800兆円。そのうち、500兆円も不足している。じゃぁ、この不足分をどうやって補うか? ポイントは2つあって、みなし掛け金建てへの切り替えと、国民にとって公平感のある消費税UPが必要である」と話した。そしてその後に、「でも年輩の女性は消費税という言葉に拒否反応があるんですよね」と付け加えた。■ボクは団塊世代ではないし、仕事の必要があって自主的に通学していたのだが、年金なんてまるで無知な若造に過ぎなかった。だから講師の話に「そうか、そうか」と頷くしかなかった。そして講義が終わり、大学近くの喫茶店でお茶を飲んでいた。すると隣のテーブルで、年輩の女性二人が熱く年金について語っていた。どうやら同じ講座を受けていた人たちのようだった。A「結局さぁ、年金の問題を話し始めると、その原因のひとつは出生率低下ていう話になるのよ」B「そうそう」A「少子化が年金問題の原因だ、みたいなことを男たちは平気で言い出すわけ」 B「そうだよね。男社会だから、そんな声が大きいよね」A「でもさ、いま政治やってる男たちだって女から生まれたんでしょ。子供を産むこと、育 てることののたいへんさを男たちは分かっていないのよ」B「そう!」A「こんな時代に女が安心して子供を産めると思う? 産めるわけないのよ。もっと出産 や子育てをきっちりサポートしてくれる仕組みがないと出生率1.29とか1.28が低いと か、数字だけ見てものをいってる場合じゃなくなるわよ」 ■なるほど、年金の先行きを語る前に、年金不信や高齢化・出生率低下があり、そして それ以前に女性に対しての出産・育児へのサポートシステムが必要、ということか。 先生の講義より、この女性2人組の会話のほうがインパクトあったなぁ。---------------------この2人の声が国会に届いたか(笑)、その後、2007年に少子化対策担当大臣が内閣府に設置された。現在は、それを森雅子氏が務める(14代目)。ただ、これまでの大臣たちにいかほどの成果があったのか、不勉強なため、ボクはよく知らない。先ごろ成立した特定秘密保護法案の担当大臣が、この森氏だったことはよく知っているけれど。

2013.12.08

コメント(0)

-

1972年、近鉄が甲子園を制したジャンボ仲根(正広)を1位指名

前回の続き。 ■「パ・リーグには行きたくない。人気がないし、テレビにも映らないから。90%近鉄には行かない」。1972年のドラフト、近鉄バファローズが1位指名したのは、日大桜丘高のエース・仲根正広(後に政裕に改名)だった。だが、仲根が希望していたのは在京セか阪神だったため、思わぬ近鉄の指名に腹を立て、冒頭の言葉を発したのだった。そんな言葉を聞くと、逆にこちらも腹を立てたくなるが、当時のボクは何とも思わなかった。なぜなら、当時、こういった言葉を吐くのは仲根だけではなかった。パの球団から指名を受けた時、同様の言葉を吐く選手は少なくなかったため、感覚がマヒしていたとでも言おうか・・・苦笑■しかし、仲根の強気な発言のウラには、それなりの根拠もあった。なにせ同年のセンバツでチームを全国制覇に導いた優勝投手である。193cm、90kgの巨漢ゆえ「ジャンボ仲根」と呼ばれ、同大会で最もスポットライトを浴びた人気No1選手でもあった。人気のない近鉄にとって、喉から手が出るほど欲しい「全国区」の選手だった。※ボクは、仲根のセンバツ決勝の試合をテレビで観ていた。相手は兄弟校の日大三高。日大勢どうしの戦いということもあり、大いに世間の耳目を集めたが、仲根人気が勝り、ボクも多くの高校野球ファンも、日大桜丘のほうを応援していたと記憶している。指名後はさっそくノンプロ行きを宣言し、日参する近鉄・中島スカウトに絶縁状まで突きつけて拒み続けたが、仲根の家庭の事情があり、形勢は一転して契約に至った。そして、入団発表の席上でも、仲根のビッグマウスぶりは健在だった。「12」に決まっていた背番号を「20」に変更することを要求し、受け入れられると「来年は20勝、20ホーマーで頑張ります」と公約した・・・。■しかし、プロの世界は決して甘いものではなかった。 1年目(73年)は、25試合1勝8敗の散々な成績。その後もクチほどの成績を残せず、8年目の81年からは投手を諦め、打者に転向した。ボクには、打者としての仲根のほうが印象に残っている。大きな身体で左打席に立つ姿は、ファンに長打を期待させた。事実、83年は106試合に出場し、83安打、14本塁打、打率.267を残した。■仲根について、wikipediaに気になることが書いてあった。曰く、近鉄時代のとある試合で満塁時の走者となった際、他2走者が同じ甲子園優勝投手の島本講平と金村義明だったことがある。仲根、島本、金村の3人が揃って塁を埋めた?気になって、それがいつの試合だったかを調べてみた。この3人の打順がつながっている試合がもっとも確率が高いだろうと予想し、スタメンデータベースで探してみた。すると、該当する試合が1試合だけ見つかった(3人の内、だれかひとりでも代打、代走で出場した場合はその限りではないが)。84年9月29日の対日本ハム戦がそれだった。6番(9)仲根、7番(7)島本、8番(5)金村。断言はできないが、この試合で、三塁ベースに仲根、二塁に島本、一塁に金村が立ったシーンが見られた可能性が高い。垂涎もののシーンである。ちなみに、この試合のスタメンは以下のとおり。1(4)大石大二郎2(8)佐藤純一3(D)加藤英司4(3)デービス5(2)梨田昌孝6(9)仲根政裕7(7)島本講平8(5)金村義明9(6)村上隆行そして、この試合の先発投手は「ビッグマウス」のご本家? 加藤哲郎だった。

2013.12.08

コメント(2)

-

「2007年問題」とは、いったい何だったのか? (1)

2007年、団塊世代が定年(60歳)を迎え、社会や経済が大きく変貌すると予想されていたことがある。このことを「2007年問題」と呼び、マスコミはこぞって使った。昔、華々しく社会デビューした団塊世代である。何かが起きるだろうと世間は注視した。ボクにとっては「問題」でなく、2007年には何かが起きるだろうと「期待」さえしていた。しかし、結局、何も起こらなかった。何も変わらなかった。団塊世代が60歳に達して勝ち取ったものは、せいぜい定年延長ぐらいのものだった(かな?)2007年頃に読んだ書籍・雑誌、見たテレビ番組より印象に残った言葉を。▼人間が根源的に持っている孤独。「大家族」時代には感じずに済んだものの、戦後は「核家族」になったことで、日本人は孤独に悩み、その寂しさを癒してくれるものを会社に求め始めました。終身雇用制度があった時代はよかったのですが、その企業も最近は簡単にリストラをやってのけ、従業員は帰属意識を持てなくなりました。よしんば帰属意識を持てたところで、退職後のサラリーマンの淋しさはどうにも癒されません。多くのリタイア組が孤独に悩んでいます。家族は崩壊してしまったから、リタイアした人々はことさらに孤独に悩まされるハメになっています。(『「狂い」のすすめ』ひろさちや著、集英社新書)▼横浜のドヤ街、寿地区。250m四方に120軒の簡易宿泊所が並ぶ街。一時は全国から日雇い労働者が集まり活況を呈していたが、いまでは彼らの高齢化が進み、街から以前の活気は失われてしまった。身体の自由が利かくなった、宿泊所に住む天涯孤独の男たちをボランティアで丹念に巡回する医師がいた。ある日、医師はひとりの男から依頼を受ける。「自分が死ぬ前に、むかし捨てた息子と一度でいいから会いたい」と。その要望を叶えてあげるため、必死に息子を探し説得を繰り返す医師。結局、父子が再会することができ、その数日後に父は死んだ。死を看取った医師の言葉が印象的だった。「人は死ぬ場所とか死に方とか、死の瞬間のことをよく言いますが、そんなことはどうでもいいのです。大切なのは、むしろ死ぬまでの過程をどう生きるているか、なのです」(NHK『ドキュメント にっぽんの現場』)▼心理療法士・米倉一哉さんが言う。「これまで根性でやってきたという方の中には、我慢して耐えてきたこと自体より、耐えている自分に酔いしれている人もいます。耐えてきた自分に対する自己愛が高く、そこに自己存在の意味みたいなものを与えているわけですね」「過去に栄光の体験がある人ほど、昔はものすごい根性でやれたのに、いま根性の『コ』の字もない。なぜ、いまは耐えられないのか。そう自分を責める患者さんが多いです。心には限界があるのです。頑張れなくなったとき、自分をきちんと受け入れてやることが大切なのです」「でも、それがなかなかできない。過去の栄光が邪魔になっているのです。そういう患者と接した時は、私は思うときがありますよ。『ああ、過去に栄光なんて、なければよかったのに・・・』って」頑張っている時にも「どこかに怠け心」を持っていたほうがいいのかもしれない。(『メンタル・トレーニング』織田淳太郎著、光文社新書)▼三代目・古今亭志ん朝師匠。平成13年亡くなるまで健啖家だったにも関わらず、鰻だけは決して口にしようとしなかった。姉の美津子さんでさえも、嫌いなのかと思い込んでいたほどだが、実は違う。芸の上達を願って、好きな鰻を断っていたのが真相だった。師匠の死後、仏前に鰻重が供えられるようになったという。「強次(師匠の本名)、一生懸命頑張ったんだからね。もう食べな。おまえが本当は大好きだった鰻だよ」▼四代目・三遊亭金馬師匠夫妻、4年前に金婚式を迎えた。実は師匠、平成3年に胆のう炎を患い生死の境を彷徨った経験がある。手術の直前、奥さんがベッドに横たわる師匠に囁いた。「あんた死ぬんじゃないよ、まだ借金があるんだから」その励まし(?)が効いたのか、手術は成功。今は健康そのものだ。(『サライ』2007年12/6号、小学館) (写真)志ん朝さん。いいですねぇ、文七元結。大ネタです。でも、ボクが一番好きなのは「唐茄子屋政談」ですが。 ↓

2013.12.07

コメント(0)

-

えっ、「人格者を探す方が難しい、高校野球監督の実態」?

■ネット『ITメディア』には、講談社『ヤングマガジン』に『砂の栄冠』を連載中の三田紀房さんのインタビュー記事が掲載されていた。タイトルが凄い。「人格者を探す方が難しい 高校野球監督の実態」だと。高校野球監督に、人格者は(ほぼ)いないんかい? あまりの過激さに、ボクはぶっ倒れそうになった。決して三田さんは、特にこのことだけを言いたいのではなかったと思うが、鮮烈なタイトルに引き込まれるように記事を一気に読んでしまった。■このことについて、三田さんが話した内容には2つのポイントがある。(1)体罰について(高校野球監督にとって)殴って当然という奴(部員)も中にはいるんですよ、やっぱり。そういう子まで預らなきゃいけないのが日本の学校教育なんです。じゃあ、欧米はどうかというと、規律を乱す人間は即刻出て行け、二度と来るな、という考え方。ところが、日本はそういう子こそ矯正するのが教育だという考え方です。つまり、日本では秩序を乱す者も含めて活動しないといけないということを文化として背負わされているわけで、そんなことはっきり言って無理なんですよ。無理なことをやれといっている日本の社会の方がおかしいというのが僕の意見です。規律を乱す人をどうにかして矯正しようとすると、どうしても暴力的なものがついてまわるので。(2)高校野球監督および指導者について(高校野球の取材を通じて、高校野球監督に)人格者を探す方が大変ですよ。というのは、はっきり言って高校野球の監督にとって選手というのは、"玩具"みたいなものなんです。毎年入ってくる新しい玩具を自分であれこれ配置したりいじったりで、自分の中では遊んでいるような状態。 それに加えて、グラウンドは1つの王国であって、自分が王様、逆らう人は誰もいない、となればおかしくなるのは当たり前で、そういう状態が長く続くと、どんどん高校の野球部でしか生きられない人格ができてしまう。さらに、野球は高校スポーツの看板ですから、注目されますしお金も集まります。こんな環境ですから、だんだんと監督の人格がおかしくなっていくのはある意味やむを得ない部分もあります。 (以上、『ITメディア』より) ■ボクが興味をもったのは(2)のほうだ。実は、同じようなことをボクも考えていた、ぼんやりと。 特に「グラウンドの王様」という表現は、的確だと思った。ただ、その視点だけで見ると、高校野球監督の実態とずれてしまう可能性がある。先日、sky-Aでは「高校野球監督インタビュー」という番組を放送していて、複数の強豪校監督が、自らの指導方針やビジョンについて話していた。そして、どの監督も異口同音に使っていた言葉がある。それは「部員の人間形成」だ。三田さんの言葉をそのまま借りると、人格者じゃない監督が、部員に対して「人格者となるための指導」を延々と行っていることになってしまう。番組に登場した監督は、皆有名な方たちで、(技術だけでなく)部員の人間形成の方法を、熱く、熱く、情熱をもって話していた。この話にウソはないはずだ。私生活をほぼすべて犠牲にしてまでグラウンドで部員たちと向き合う姿は、感動的ですらあった。このことは強豪校の監督に限らない。地方予選1、2回戦敗退が常の公立校の監督も「人間形成」のため、そして私生活をそれなりに犠牲にして、部員たちと接している(これは、『高校野球が危ない』小林信也著、草思社刊に詳しい)。■タイトルにあった「人格者を探すほうが難しい」という表現は極端すぎるが、教育と甲子園を頂点とした勝利至上主義の間に立たされ、高校野球監督は皆大きな自己矛盾を抱えているだろうことを、ボクは再認識した。

2013.12.07

コメント(0)

-

「サムライアンパイア 37の会」に参加し、平林岳さんにお会いした。

■1999年4月7日、東京ドームで日本ハム対西武2回戦が行われ、西武・松坂大輔がデビュー登板した。各テレビ局は、この試合の模様を競って中継した。そして、松坂はファンやマスコミの期待に十二分に応えた。初回、日本ハムの3番・片岡篤史に155kmのストレートを投げ込み、見事に空振り三振に仕留めた。このシーン、大和球士さん風に書くと、こうなるか。満員に埋まった球場の観客も、テレビの前にいる全国のファンも固唾をのんで見守る中、怪物ルーキーの松坂大輔は、その右腕を大きく振った。球は打者・片岡の構える内角に鋭く吸い込まれた。片岡は強振したが球にかすりもせず、そのまま腰が砕けた。片岡と対照的に威風堂々たる姿の松坂・・・。-空振り三振、球速は155km。史上6番目の記録。この時、スタンドからは幾千のフラッシュが焚かれた。そして大歓声と、大きなため息がドームにこだました。それは、前評判どおりの怪物ぶりを見せつけた松坂への敬意と驚嘆の声だった。(動画)1999年4月7日、日本ハムvs西武。松坂大輔デビュー戦。■松坂は、その後もいかんなく怪物ぶりを見せつけ、2006年オフ、108勝(60敗)を置き土産に海を渡った。実は、松坂より一歩先にMLB挑戦を試みた審判員がいる。松坂のデビュー戦をジャッジした主審・平林岳(たけし)さんがその人。以下に、平林さんの経歴を。大学卒業後、1992年に渡米しジム・エバンス審判学校に入学。日本人初のアメリカ野球審判となる。同年はルーキーリーグで、翌93年にはノースウエストリーグでの審判員を務めた。93年10月にアメリカでの経験を知ったNPBパ・リーグからスカウトされ、帰国して東京審判部に入局。94年からパ・リーグで審判員を務める。審判員袖番号は37。以降、日本で順調にキャリアを積んでいたものの、理想の野球審判の形はアメリカにあるという気持ちが強くなり、2002年シーズン終了後に退局。再び渡米しジム・エバンス審判学校に再入学し合格。05年、米国球界復帰を果たした。そして07年はクラスA、08年はダブルAと順調にステップアップし、そして09年4月、日本人初のトリプルAのインターナショナルリーグへ昇格し、1塁塁審としてデビューした。 過去に、日本人がトリプルA以上のクラス(トリプルA以上には、メジャーリーグを残すのみ)に所属したことはなく、野球史上初の快挙となった。しかし11年シーズン終了後、マイナーリーグ審判を統括するPBUCから、今季限りでの解雇通告を受け、12年シーズンからは、帰国してNPBの審判技術委員を務めている。(以上、wikipediaより)■ボクは、6年ほど前、『パ・リーグ審判、メジャーに挑戦す』(平林岳著、光文社新書)をたまたま読んで、平林さんのことを知り、興味をもった。MLBを目指す選手は少なからずいるけれど、審判にもそういう人がいることを初めて知った。そして、平林さんの学生時代の生活ぶりが読んでいて面白かった。中学時代から審判に憧れをもち、県立柏高時代には野球部に所属して、準レギュラークラス。練習試合では、自ら進んで審判を担当。高3で引退後には、地元・我孫子市の審判連盟に所属して審判活動をした。そして國學院大に進み、入学後は神宮外苑審判倶楽部に所属。神宮球場脇にある軟式野球場で、年に300~400試合の審判を担当。プロの審判を目指す意欲が日々高まって、多い時には一日5、6試合を担当するまでになる。気づいた時には大学に行く時間がなくなり、3年生になる時は昼間部から夜間部に編入。偏差値的にマイナスな転部は、開校以来初めてだと大学職員を驚かせた。神宮外苑で一日5、6試合も審判をするとは、まったく尋常ではない。さらに気づいた時には大学に行く時間がなくなり、昼間部から夜間部に編入、とは?いや批判しているのではない。こういう人こそが何か新しいムーブメントを巻き起こすのだと思うのだ。平々凡々たるボクなどには、とても真似ができない。ただただ憧れの存在なんだ、平林さんという人は。 ■一昨日(11月29日)夜、その平林さんやzappaloesさんが開催した「サムライアンパイア 37の会」に参加した。そして初めて平林さんにお会いした。華々しい挑戦の経歴を持ちながらも、それを鼻にかけるわけでもなく、(いや、まるで逆に)常に謙虚な姿勢で、参加者全員に接していた。印象的だったのは、目の輝きだ。いい年をしてこんな表現をするのは気恥ずかしいが、本当なのだ。ひとつのことを究めようとする人は、こういう目をしているのだろうか。とても眩しく見えた。そして、もう一つ驚いたのは、この会に制服姿で参加していた高校3年生のA君。彼は、将来NPBの審判員を目指すと、大人たちを前にして堂々とスピーチしていた。A君の目も平林さん同様に輝いていた。高校球児の何人かを知っているが、はたしてA君ほど輝いていただろうか?平林さんと知り合え、そしてA君を知り、この日、ボクの収穫は大きかった。

2013.12.01

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1