2013年11月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

1972年、王貞治118メートルの遊飛を打つ!?【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

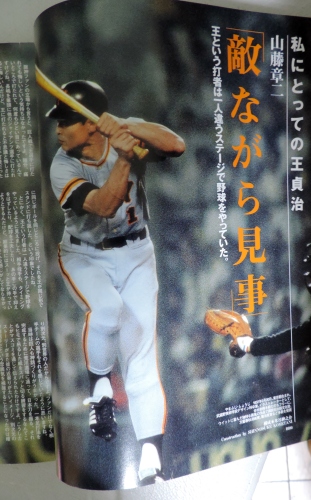

前回の続き。1972年、野球マンガの連載が次々に始まった。「キャプテン」(ちばあきお、別冊少年ジャンプ)、「ドカベン」(水島新司、週刊少年チャンピオン)、「野球狂の詩」(水島新司、週刊少年マガジン)。66年に始まった「巨人の星」(梶原一騎、川崎のぼる、週刊少年マガジン)が野球マンガの第一世代だとすれば、「ドカベン」や「キャプテン」はそれに続く第二世代と言えるかもしれない。当時、ボクは小学生だったけれど、自分も、そしてまわりの友人たちも、遊びといえば、即ち野球しかなかった時代。数多くの野球マンガが登場するのも必然だった。■当時、野球少年たちの憧れの中心は長嶋茂雄と、王貞治だった。どこかコミカルな長嶋は、マンガにもなりやすいキャラクターで、ボクらにとって身近な存在といえた。しかし、王はどこかとっつきにくい選手に思え、長嶋と比べて距離を感じてしまう選手だった。72年、王は7試合連続本塁打を放ち日本新記録を達成するなどして大活躍した。一方で、とても珍しいプレーも演出した。それは 日本シリーズ、対阪急1回戦のこと。このプレーについて、大和球士は「118メートルの『遊飛』とは!」と見出しをつけて詳細を書いた。以下に引用。3回表、高田左飛。次打者は1回に長打した王だ。左ボックスに立った時、スタンドがざわめいた。それも異常のざわめきであった。阪急守備陣が、変わったシフトを敷き終わったからである。-内野手3人、外野手4人の守備陣形をとった。内野手陣形、一塁手加藤、二塁手住友はほぼ日ごろの定位置。三塁手森本(潔)が遊撃手の定位置よりもかなり二塁ベースに近く守る。したがって三遊間はガラあきとなる。では、名遊撃手大橋(穣)はどこへいってしまったか。外野陣形、左翼手ソーレルが、中堅手の右打者に構える位置にあり、遊撃手大橋が、中堅手が左打者に備える守備位置をとり、それも思い切って深く、スタンド前のアンツーカーのほんの一歩前辺り、その右側に中堅手福本、右翼手長池は、右翼ファウルライン近くに構えた。・・・王は困った顔も見せず、フルスイングした。打球は大きくそして伸びてセンターの上空へ。三塁打か。さにあらず、遊撃手大橋の待っている正面に飛んだ。大橋は半歩下がり、アンツーカーに両足を入れてがっちりと捕球した。センター後方、ほぼ120メートルの塀のすぐ前で捕球したのだから、-118メートルの遊飛であった。 (以上、『野球百年』)■王について、山藤章二さんが『スポーツ20世紀 プロ野球スーパーヒーロー伝説』(ベースボールマガジン社)にコラムを書いていて、それがとても面白かった。以下に引用(写真も)。僕は、大選手には愛される選手と尊敬される大選手がいると思う。前者の代表が長嶋だし、後者の代表が王。尊敬される選手というのは、面白みには欠ける。漫画家・いしいひさいちは残念ながらON時代に間に合わなかったけれど、彼なら王をいかにして描いたか。彼は田淵幸一も安田猛も徹底して茶化したでしょ。天才いしいひさいちなら、王というキャラクターの中に人間的な可笑しさをどう描いたか、とても興味がある。 (以上、『スポーツ20世紀』)なるほど。いしいひさいちは広岡達朗さえも笑いに変えた。可笑しな、クスッと笑ってしまう王というのを見てみたい気がする。いまなら、それをだれに期待しようか。漫画家のことはわからないけれど、奇才バカリズムなら、面白おかしく演じてくれるかもしれない。山藤さんのコラムを読んで、ふと、そんなことを思った。

2013.11.29

コメント(0)

-

1972年、福本の盗塁世界新記録【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

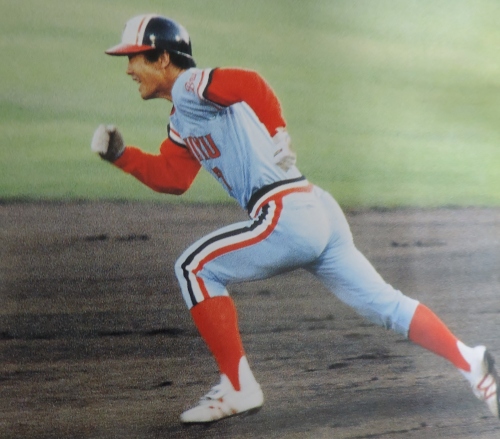

前回の続き。 ■1972年、モービルガソリンのCMソング「のんびり行こうよ、俺たちは~♪」が流行った。しかし、この年はあまり「のんびり」してはいなかった。歴代最年少首相に就いた田中角栄が早々に日中国交正常化を実現すると、『日本列島改造論』を発表して世間の話題をさらった。また、核マル派の内ゲバ、あさま山荘事件、沖縄返還、横井庄一さんがグァム島で発見され、海外ではウォーターゲート事件が発覚した。なんと慌ただしいことよ、まさに疾風のごとく駆け抜けた1年だった。球界でもダイヤモンドを疾走し、年間盗塁数の日本新記録、世界新記録の金字塔を作った選手がいた。阪急ブレーブスの韋駄天・福本豊である。 ■9月26日、西宮球場の阪急対南海戦は、福本の世界新記録達成(年間盗塁数)の瞬間を見ようと、平日にもかかわらず2万人の観客が集まった。そして、3回表、福本がヒットで出塁すると、スタンドから歓声が上がった。野崎恒男-野村克也の南海バッテリーは6回にわたりけん制するも、福本はまるで意に介さず、あっさりと世界新記録を達成した。大和球士は、この場面をこう書いた。あっ、走った。野村が二塁ベースへ向かって投げた。送球はワンバウンドした。福本がスライディングして二塁にすっくと立った。セーフ。福本がスタンドからは大きく見えた。105個目の盗塁なる。-世界新記録がいま作られた。かねてからこの日を待って二階からぶらさげられていた大きなクス玉が二個、割れて紙吹雪が綺麗に舞った。福本は両手をあげて大拍手にこたえた。いよいよ拍手の音強まる中、二塁ベースが取り外されて「世界新記録の記念品」として福本に贈られた。そのあとに代替ベースが打ち込まれた。記念品のベースを右手でかざして福本はもう一度、スタンドに頭をさげた。 (『野球百年』より)福本、1988年の引退まで現役生活20年。成功した通算盗塁数1065、失敗は299だった。■韋駄天と言えば、ボクはロッテにいた代走屋・飯島秀雄(1969年~71年)を思い出す。飯島はオリンピックの短距離走で活躍した世界ランナー、100mで10秒1の記録をもっていた。野球にはズブの素人だが、五輪選手ゆえ「いったいどれだけ盗塁を決めるのか」。当初、ボクは飯島の入団に期待を抱いていた。しかし、短距離走と盗塁の技術はまったく異なる。飯島の通算成績(3年間)で、盗塁成功数23、失敗17は、その証左である。 (写真)福本豊。 ~『スポーツ20世紀 プロ野球スーパーヒーロー伝説』(ベースボールマガジン社)より~

2013.11.28

コメント(0)

-

1890年5月2日に行われた白金(明治学院)対一高(東京大)の再現試合を観戦す。

■今日(11月24日)、明治学院創立150周年を記念し、明治学院大(首都大学リーグ2部)―東京大(東京六大学リーグ)の対抗戦が神宮球場で行われた。なぜ今日、明治学院と東大が対戦したのか? 少し説明が必要だ。当時華々しい活躍をしていた白金クラブ(以下、白金。明治学院の前身)と、ライバルの第一高等中学校(以下、一高。東京大の前身)が対戦したのは、今から123年前、1890年(明治23年)5月のこと。今日行われた試合は、この時の再現試合だった。実はこの1か月ほど前、白金は駒場農学校(以下、駒場。後に併合し東京大に)との試合に敗れていたため、駒場に報復を計るべく画策していたのだが、「もし再度敗北したら、更に恥の上塗りである」と考え、まずは一高に勝利した後に、駒場へ雪辱戦を挑むという段取りだった。前哨戦ともいうべき対一高戦は、前述のとおり1890年5月2日、本郷向ヶ丘にある一高のグラウンドで行われた。■試合の模様は『日本野球史』(国民新聞運動部編、昭和4年7月18日刊)に詳しいので、以下に引用。一高の選手たちは、体操部の所蔵にかかる青小倉の古洋服を着ているのに反して、白金は白シャツに天鵞絨(ビロード)でM字を型取ったマークを胸に付け、フランネルの半ズボンの膝頭には赤糸で桜花を刺繍してあったのが、殊更目に立って威風四辺を払うの概があった。しかもその指導者が白面巨大のマグネヤとて、一高の方は戦わざるに呑まれた概がある。・・・学制の変更から一高に編入された正岡子規が捕手を承り、蛮勇をもってこのハイカラ軍を一蹴せんとし、白金は白洲兄弟がこれに当たった。■ただ、このまま試合が終わっていれば、歴史に残ることはなかったし、今日再現試合を行うこともなかった。6回終了時点で白金が6-0とリードしているところで、遅れて教え子たちの応援に駆け付けたのが明治学院の教師ウイリアム・インブリ―だった。インブリ―は入口が分からず、たまたま垣根を飛び越えてグラウンドに入ったため、礼節を重んじ正門主義を唱える一高は無礼と受け取り、インブリ―を暴行し、重傷を負わせた(=インブリ―事件)。原因は、正門主義のほかに、この時代の西洋人排斥の風潮、そしてバンカラ官学対ハイカラ私学の構図が根底にあったと見ることもできる。国際問題に発展しかねない事件だったが、被害者のインブリ―が矛先を収め、どうにか穏便に解決した。書籍『白球太平洋を渡る』(版元?)には、こう書かれている。この事件(インブリ―事件)は一高の野球を『校技』に位置付け、全寮あげて名誉挽回のために従来の弄球快戯的なものを捨て、悲壮な覚悟を持って猛練習に励んだ。彼らのエリート意識は寮生にあてた檄文で『第一高等中学が全てのものに優位にたたねばならぬ』と論じるほどであった。つまりこの事件こそが精神野球の始まるきっかけとなったのである。明治23年11月にはついに白金を破り、更に12月には溜池にも大勝し、翌年、白金・溜池連合軍を破ると一高精神野球は国内に敵なしという状態になった。このインブリ-事件を発端に、日本国内に「精神野球」が波及したのである。※余談だが、11月に両チームが再戦し一高が勝利するのだが、一高の5番・二塁手で出場したのが、ベースボールを野球と訳した、中馬庚である。(写真)再現試合にふさわしいユニフォーム(胸のマーク)、帽子。上が明治学院、下が東京大。

2013.11.24

コメント(0)

-

1973年、石油危機と田中角栄。

前回の続き。 ■1973年の世相。第4次中東戦争が起き、石油危機を招いた。石油の供給制限による生産削減でモノ不足が発生するという噂が拡がり、一部の消費者がトイレットペーパーや洗剤の買いだめに走り、連日ニュースになった。そんなこともあり、「省エネ」や「せまい日本そんなに急いでどこへ行く」という言葉が流行った。また、東京・ホテルグランドパレスで金大中が拉致されたのもこの年。後になって在日韓国大使館の金東雲一等書記官が関与したが判明した。この事件から約10年後、グランドパレスでアルバイトしていた友人から、ホテルの古くなったベッドの払い下げがあると聞きつけ、「ひょっとしたら金大中が拉致されていた時に使っていたベッドかもしれぬ!!!」と、大喜びして、ボクは格安でダブルベッドを購入した。高円寺の安アパートにはとても不釣り合いなほど大きなベッドだったが、これを結婚直前まで使い続けた。ところが後年、映画『K・T』を見て、金大中が拉致された時、金氏は宿泊客ではなかったことを知り、ボクのショックは大きかった。■音楽界は、山口百恵がデビューし、森昌子、桜田淳子とともに「花の中三トリオ」と呼ばれた。また、「同棲時代」(大信田礼子)、「狙い撃ち」(山本リンダ)、「夢の中へ」(井上陽水)、「心の旅」(チューリップ)などが流行った。当時、アイドルの下敷きが流行り、学校の教室では様々なアイドルの顔が溢れていたが、ボクは断然、桜田淳子派だった。出版界では、「日本沈没」(小松左京)や「恍惚の人」(有吉佐和子)がベストセラーになり、「宝島」「TVガイド」「すてきな奥さん」「JUNON」などが創刊された。また、イチローが生まれたのもこの年。■冒頭に記した石油危機は、「狂乱物価」をもたらした。いや、それだけではない。その前年、内閣総理大臣に就任した田中角栄の『日本列島改造論』も大いに影響した。見る見るうちに地価が暴騰し、それに引きずれて諸物価が軒並み暴騰した。かくして、田中角栄の政治的シンボル『日本列島改造論』の物語はあっという間に終焉を迎えた。『田中角栄‐戦後日本の悲しき自画像』(中公新書)を著した早野透氏は、こう書いた。新蔵相に就いた福田は、総需要管理政策に転換、公共事業の実施を繰り延べたりした。これは、日本の戦後が大きな曲がり角に来ていることを意味した。「高度成長」から「安定成長」へ。さらには「成長停滞」の時代がやってくる。角栄の「上り列車」は、もはやふさわしくない時代になっていく。それを角栄はまだ呑み込めないていなかった。角栄55歳である。さらに早野氏は、こう続けた。石油危機の遺産と言うべきか悔恨というべきか、いわゆる田中内閣がつくった「電源三法」(1974年)は、火力発電だけに頼らない原子力発電にリスク分散の策を求めたもの。これは「電源開発促進法」を電気料金に付加し、そこから新規に発電所を立地してくれる自治体に「電源三法交付金」を配って地域整備にあててもらう仕組みだ。…だが、この交付金は原発建設に伴ってもらえるのだから、原発が完成すればもらえなくなる。そうなると、原発をもう一基作ってほしいということになる。次から次へと交付金目当ての原発建設が進んで(田中の地元、新潟・柏崎は)、ついに七基になった。2011年3月、東京電力福島第一原発が東日本大震災の大津波で被災して水素爆発を起こし、膨大な放射線が飛び散って、住民は避難を余儀なくされた。ふるさとの開発がふるさとの喪失になってしまう悲劇。「原発反対」のデモは、角栄の進歩思想へのもっとも深い批判と思われる。

2013.11.23

コメント(0)

-

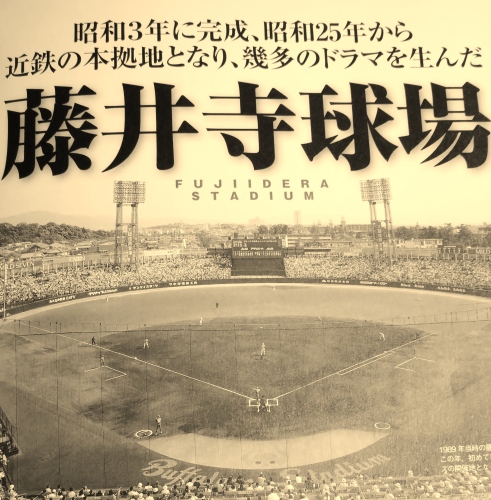

嗚呼、懐かしや、藤井寺球場!~1973年、近鉄が藤井寺球場のナイター工事を着工

前回の続き。■1973年、近鉄の土井正博が1500本安打、清俊彦が1000奪三振を各々記録した。また、岩本尭監督が休養のため、嶋田光二コーチが代理監督として指揮をとったのもこの年だった(8月~)。結局、岩本はそのまま監督を辞し、11月、代わって西本幸雄が監督に就任した。この年、近鉄にとって頭の痛い出来事があった。藤井寺球場を巡る騒動である。2月、藤井寺にホームグラウンドを移すことを決定し、7月にナイター工事を着工したものの、地域住民に反対の声が上がり、10月、大阪地裁が条件付きながらナイター工事続行中止処分を下された。■この顛末について、『近鉄球団、かく戦えり。』(浜田昭八著、日経ビジネス人文庫)に詳しいので、以下に引用する。高い家賃を払うぐらいなら、多少無理してでもマイホームを建てる。まして使っていない古い家があるなら、手入れして使いたいと思うだろう。近鉄球団の思いは、まさにこれだった。近鉄は1958年、「家賃」値上げのため、それまでナイターで借りていた大阪球場を去り、新たにナイター設備をつけた日生球場に「転居」した。ところが、移った先の「家主(日生)」も年々、「家賃」の値上げを要求してきた。72年の年間使用料は3290万円。1試合当たりだと約70万円。これに各種興行経費を加えると、1試合あたりの経費は約115万円になった。しかも球場のフェンスなどへの広告収入は、すべて日生側が受け取る契約だった。その上、73年度からは1試合の使用料を100万円とする申し入れがあったため、もはや、日生に固執するメリットは近鉄にはなかった。 ■そこで浮上したのが、「古い家」の藤井寺球場への回帰プラン。それは、この藤井寺に照明をつけてナイターも興行しようというものだった(それまではデーゲームと練習だけに使用していた)。自前の球場を有効利用することで、余計な出費を抑えることができる。当然と言えば、当然のプランだ。ところが地域住民への説明が後手にまわり、思いがけない事態が起きた。 そもそもこの地は、閑静を売り文句にして、近鉄自身が開発した住宅地。その住民がナイターによる騒音、光、自動車の行き来などによる公害を恐れるのは当たり前だった。したがい、73年7月、見切り発車で着工するも、住民から「ナンセンス!」と問答無用で退けられた。結局裁判に持ち込まれ、紆余曲折の末、工事着工が認められたのは、10年後の83年9月である。■その後も藤井寺球場は、悲運に見舞われた。近鉄のホームグラウンドとして再スタートするも、97年に大阪ドームが完成し、再び準フランチャイズに降格。さらにオリックスとの合併により、2005年1月をもって球場を閉鎖し、ついに翌06年、解体された。しかし、球場の看板だけは現存するらしい。近くでスナックを経営する70年代の主砲・栗橋茂さんが抱きかかえるようにして持ち帰ったという。近鉄が藤井寺球場をホームグラウンドとして再スタートを決めたのは1973年、同年ドラフト1位で近鉄に入団したのが栗橋さんだから、これも不思議な縁ではある。 (写真)藤井寺球場 ~『近鉄バファローズ大全』(洋泉社)~

2013.11.23

コメント(2)

-

【明治神宮大会2013秋】大逆転!沖縄尚学が日本文理に大逆転勝利して全国制す

■昨日(11月20日)、明治神宮大会(高校の部)決勝、沖縄尚学高vs日本文理高戦が行われた。この試合内容が凄い。7回表終了時点で、日本文理がスコア8-0とリードしていた。ふつうに考えれば、日本文理のワンサイドゲームだ。ところが、7回裏から沖縄尚学の怒涛の反撃が始まり、あれよあれよという間に大逆転。沖縄尚学が逆転勝利して優勝を決めた。※写真はすべてsky‐A。 (写真)ネット裏にラガーさんがしっかり映っていた。 ■そして、この試合の注目選手は日本文理のエースで9番打者・飯塚悟史(2年)。1打席目に低めの球をライトスタンドに運ぶと、続く2打席目も低めの球を捉え、バックスクリーンに2打席連続の本塁打を放った。 いや、正確に言うと、2打席目は「TOSHIBA」の看板さえも越えていった。いまだかつて、ボクは、そんな本塁打を見たことがない。いくら金属バットとはいえ、そして風があったとはいえ、こんな打球を打つとは、どえらい選手が現れたものだ。飯塚悟史。来春のセンバツで脚光を浴びることは間違いない。 ■日本文理で思い出すのは、2009年夏の甲子園・決勝戦、対中京大中京戦だ。この試合の日本文理の追い上げは凄まじかった。 9回表、日本文理の猛反撃の様を、過去ブログから振り返る。‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(8月24日)中京大中京高vs日本文理高戦日本 011 000 115 = 9中京 200 006 20X =10(日)伊藤、(中)堂林-森本-堂林-森本優勝が決まった瞬間、中京大中京高のエース・堂林翔太(3年)は悔し涙を流した。「最後は苦しくて・・・、エースとしての責任を果たせず情けない。すいませんでした」。優勝したお立ち台で、堂林の口から最初に出てきた言葉は謝罪だった。9回表、日本文理高の攻撃。この回から再登板した中京大中京・堂林は、三振と遊ゴロで簡単に二死を奪った。スコアは10-4、どっからどう見たって中京の優勝が決まったものと思っていた。ところが「最後の打者」になるはずだった(失礼!)1番・切手孝太(3年)が打席に立つ。そしてカウント2-2と追い込まれるも、微妙なコースの球を見極めて、四球を選んで出塁した。(ただこの時点では、最後の打者がたんに次打者に繰越しただけに見えた)この試合で本塁打を放っている2番・高橋隼之介(2年)が打席に立つ。捕手とのサイン交換が合わず何度も首を横に振る堂林。そしてパスボールの後、高橋は高めに浮いた変化球を叩き、左中間にをライナーで破る二塁打を放つ。スコア5-10。3番・武石光司(3年)。この武石も際どい球は必ず見極める。(この期に及んで、日本文理の打者たちの落ち着きぶりは素晴らしい!)。直後に、中に入る変化球を引っ張り、ライト右に三塁打を放ち、走者がまた1人生還。スコア6-10。4番・吉田雅俊(3年)は、三塁へ平凡なファールフライを打ち上げる。日本文理、万事休す。だが、目測を誤った河合完治三塁手は捕球できず。(堂林、このプレーでいささか動揺したか?)結果は死球。中京大中京高ベンチは、再び森本隼平(2年)をマウンドに上げる(堂林はライトへ)。5番・高橋義人(3年)は、四球を選んで出塁し満塁に。このチャンスに6番・エースの伊藤直輝(3年)は三遊間をゴロで抜けるレフトへの適時打を放つ。打った瞬間、両手を叩き喜びを表しながら一塁に駆ける。スコア8-10.そして代打、背番号「12」をつけた石塚雅俊(3年)が打席に。石塚も初球を叩き、レフト前に適時打を放つ。スコア9-10.なおも二死一三塁のチャンス。三塁走者の伊藤が生還すれば同点だ。ここで打席に立ったのは8番・若林尚希(3年)。そして若林が放った打球は三塁への強烈なライナー。だが、三塁手が好捕。日本文理の凄まじいまでの反撃はここで終了した。

2013.11.21

コメント(0)

-

1973年、早稲田大の春季リーグ戦優勝に貢献した鍛治舎巧さん

前回の続き。■1973年の東京六大学リーグは、前年秋まで慶應義塾大が3連覇したものの、エース左腕・荻野友康が卒業。慶應の戦力はダウンし低迷期に入った。代わって、春は鍛治舎巧、中村勝広らがいる早稲田大が、そして秋は明治大が優勝した。当時の東京六大学春季リーグのベストナインは以下のとおり。(主な選手のみ記載)<捕手>楠城徹(早)<一塁手>山本功児(法)<遊撃手>山下大輔(慶)<外野手>鍛治舎巧(早)ボクは、なぜか鍛治舎さんのことをよく憶えている。当時はしょっちゅうNHKで東京六大学や早慶戦を放送していたから、変わった苗字だったことや堂々とした打席の姿が強く印象に残ったのだと思う。その後、しばらく鍛治舎さんの名前を忘れていたが、高校野球の解説者をされている時、再び鍛治舎さんの名前を思い出した。打席の雰囲気と違い、鍛治舎さんの語り口はソフト。そしてとても分かりやすかった。ボクにとって高校野球解説者のNo1は、この鍛治舎さん。アナウンサーは島村俊治さんだった。今後この2人が組む実況を聞くことはないはずだ。残念。■鍛治舎巧さんのこと。(wikipediaより)県岐阜商高の3年時、センバツ準々決勝で間柴茂有(比叡山高)から本塁打を放ち、これが大会通算100号本塁打となった。その後、早稲田大に進学。5季連続打率3割を超える成績で活躍し、1973年春季リーグ戦の優勝に貢献した。また、日米大学野球で日本代表の4番打者を務めた。早大卒業後は松下電器産業(現・パナソニック)に入社。2年目にプロ野球・阪神からドラフト2位指名を受けるが入団を拒否し、以降も松下でプレーを続け1980年に引退した。引退後は社業に専念し1987年~1991年まで松下電器野球部の監督をした。また少年野球ではボーイズリーグのチーム「オール枚方ボーイズ」の監督も務めており、3度優勝に導いている。■同年、全日本大学野球選手権を制したのは中央大。準優勝が愛知学院大だった。そして日米大学野球には、以下の選手が出場した。<投手>小林 秀一 (愛知学院大)田尾 安志 ※当時は二刀流だった。(同志社大)<捕手>楠城 徹(早稲田大)<内野手>山本 功児(法政大)中畑 清(駒沢大)佐野 仙好(中央大)山下 大輔(慶応大)<外野手>鍛治舎 巧(早稲田大)藤波 行雄(中央大)■田尾安志、楠城徹、山下大輔。この3人は、楽天イーグルス初優勝への貢献でも共通点がある。田尾は初代監督(2005年)、楠城はスカウト部長・編成部長等(2005年~2012年)、そして山下は一軍ヘッドコーチ・二軍監督・編成本部長等(2005年~2007年)を歴任した。(写真)早稲田大時代の鍛治舎巧さん ~ 『東京六大学野球80年史』(ベースボール・マガジン社)より ~

2013.11.17

コメント(0)

-

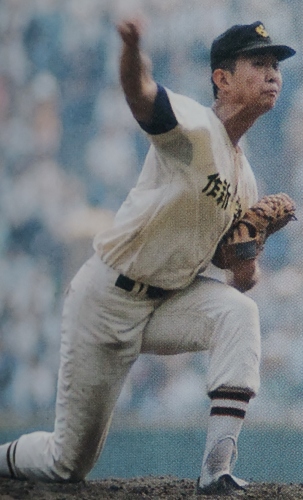

1973年、怪物・江川卓が躍動した甲子園

前回の続き。 ■1973年甲子園センバツは、作新学院高・江川卓が躍動した。そして「江川の大会」と呼ばれ、他の高校球児とのレベルの違いを大いに見せつけた。1回戦の北陽高戦で19三振を奪い勝利した。打球が前に飛ぶだけで拍手がわくほどだった。初回、剛速球全開で北陽の選手のバットに一度も触れさせず三者連続三振。続く2回も先頭の4番打者に1球もボールに触れさせず三振。上位打線が1人もバットにボールをかすることすらできず、高校生の中で1人だけプロ野球選手が混じって試合が行われていると揶揄された。あまりの実力差を見せつけられ、甲子園球場は異様などよめきに包まれた。続く5番有田がこの試合23球目に初めてバットにボールを当てると、この有田に対して超満員の観客(5万2000人)から大きな拍手が巻き起こった。2回戦の小倉南高戦は7イニングで10奪三振、準々決勝の今治西高戦は1安打20奪三振。しかし、準決勝で佃-達川のバッテリーの広島商高と対戦。死球を恐れない捨て身の打法に苦しみ、8回ダブルスチールで敗れた。※後に、江川は広島商のエース・佃正樹や主将・金光興二とともに法政大に進学し、「法政黄金時代」を築く。■同年夏、江川は再び甲子園に登場した。初戦は柳川商高のプッシュ打法と5人内野の守備に苦しみながら延長15回で振り切ったが、2回戦の銚子高戦では、延長12回の末、押し出し四球で敗退した。この銚子高戦の詳細は、こちらへ。【お詫び】金光興二さんについてこのブログでは、「金光さんは法政大卒業時に広島カープ入団を熱望したが、広島は金光さんを指名せず、近鉄が強行指名した」と数度にわたり書きましたが、これはまったくの誤りでした。澤宮優著『ひとを見抜く-伝説のスカウト河西俊雄の生涯』(河出書房新社)を読み、誤りであることに気づきました。以下に同書から引用し、このブログの読者各位にお詫びいたします。昭和52年の近鉄ドラフト1位指名は、法政大学の内野手金光興二だった。この時近鉄は即戦力の内野手が喉から手が出るほど欲しかったのである。(近鉄の)河西はスカウト部長の中島とともに実家の広島に足を運んだが、家族が難色を示していた。金光も早くから「プロに指名されても入団はしない」と語っていた。だが徹底的に彼の近辺を調査すると、「近鉄であれば入団してもよい」という情報が入ってきた。法政大学野球部のOB会からも同じ話が聞こえている。しかし、1位指名しても、交渉は難航した。(中略)結局、金光は社会人野球の三菱重工広島へ進んだ・・・広島県出身の金光は地元球団の広島にも「入団しない」という意志を示していたため、義理立てして近鉄に入団できなかったのではないか、というのが河西の推測である。(写真)作新学院高時代の江川卓 ~雑誌『忘れじのヒーロー』(ベースボール・マガジン社)より~

2013.11.16

コメント(2)

-

1973年、巨人の9連覇なる。そして黒江透修さん【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

前回の続き。セ・リーグの順位は、巨人、阪神、中日・・・となり、巨人は9年連続してセ・リーグの優勝チームになり、日本選手権試合で南海と顔を合わせることになった。10月27日、大阪球場で第一戦がおこなわれた。・・・先発は南海が江本、巨人は高橋一三。巨人が2回表、土井のホームランで先行したが、3回裏、南海は、遊撃手黒江のトンネルで1点あげた。単純なエラーではあったが、黒江はその後もエラーをやって上田(武司)と交代させられた。8連覇の不動の陣容に”老化”が忍び寄っているように思われた。大試合には鉄壁の守りを誇った守備力にヒビが。(『野球百年』より)■この巨人対南海の日本シリーズは、結局、巨人が4勝1敗で南海を破りV9を決めた。今ではもう、ボクの当時の記憶は曖昧だ。プロ野球をよく見ていたはずだが、あまり思い出せないのだ。雑誌『スポーツ20世紀 名勝負伝説』(ベースボール・マガジン社)によると、この年、巨人は青息吐息のセ・リーグVだったようだ。「連敗が続き、V9が遠のきかけた巨人。生き残りをかけた阪神18回戦(8月5日)も、9回二死で黒江透修がセンターにフライを万事休すと思われたが、外野の芝に足を取られた阪神・池田純一が転倒し、落球。巨人は断崖の縁からV争いに生き残る」(上田龍氏)その後、10月22日、阪神―巨人シーズン最終戦で勝った方が優勝という試合が甲子園でおこなわれ、スコア9-0で巨人が勝利し、セ・リーグVを決めた。■上記には、2度も黒江透修さんの名前が登場した。ボクは少年時代、この黒江さんが大好きだった。長嶋茂雄の守備ばかりが注目されたが、黒江さんは三遊間の深いゴロを逆シングルで捕球し、素早く送球して何度一塁で刺殺したことか(ボクは黒江さんに憧れて、草野球の頃はショートだけを守った)。ただ、せっかく刺しても王貞治に「クロちゃんの送球は変化するから獲りずらい」とこぼされたから、トホホ・・・だ。そんなだから、黒江さんの素晴らしいプレーが霞むことも度々だった。打つ方だって凄かった。主に2番、5番、9番を打った。特に日本シリーズなど大試合で活躍が目立った。あ、そうそう、以前から言いたかったことを思い出した。V9時代、2番、5番、9番を打った選手というと、高田繁や土井正三の名前を挙げる人が多いが、黒江さんの名前を忘れている人がいる。困ったものだ、まったく!■今から15年ほど前、まだ小さかった息子を連れて、何度かロッテ浦和球場に行った。ある時、球場内のトイレに行くと、黒江さんとバッタリ鉢合わせしたことがあった。当時、黒江さんはロッテの二軍監督。ボクは驚きつつも、「あの・・・、昔からファンでした。握手をお願いできますか」と頭の中で反芻している間に、黒江さんは目の前から去ってしまっていた。

2013.11.12

コメント(6)

-

1973年、パ・リーグ2シーズン制へ【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

前回の続き。パ・リーグの一番の話題は、48年度から、- 2シーズン制を採用したことである。観客数が結成以来、セ・リーグにおよばないパ・リーグが打ち出した新機軸の興業方法であった。プロ野球で初めての制度ではなかった。戦前に2年続けて施行したことがあった。昭和12年と13年の両年は2シーズン制であった。 (『野球百年』より)■ちなみに、この1973年(昭和48年)の前期優勝は、監督就任4年目の野村克也率いる南海ホークス。後期優勝は阪急ブレーブス(監督は西本幸雄)。そして、この両チームがプレーオフを戦い、南海がパ・リーグを制した(3勝2敗)。この年、大いにファンを沸かせた人がいた。ロッテオリオンズの金田正一監督である。この金田は、前期(7月11日)の対日拓ホーム・フライヤーズ12回戦に、5万3千人の観客を呼び神宮球場を満員にしたのだ。パ・リーグの試合で5万台の観客が集まったの史上2度目だったという(1度目は尾崎行雄が入団した年の神宮球場、尾崎人気で観客が集まった)。大和球士さんはいう。「超満員にさせたのは、2シーズン制にあらずして、-タレント監督金田の功績であった。新監督金田は、お客様を大切にした。プロ野球が始まって以来、こんなにスタンドのお客を丁重にもてなした監督はいなかった。選手をひきつれてグラウンドに入るやいなや、スタンドに向かって帽子をぬいで頭をさげた。・・・ロッテはフランチャイズ球場をもたない悲しさ、神宮、後楽園、さらには仙台球場まで足を伸ばしたが、遠い仙台でも、金田の奮励努力のかいあって固定ファンを獲得した。それはロッテファンというより、金田ファンの固定客2万人だった」。この年、ロッテと太平洋ライオンズの遺恨試合も始まった。とはいっても、太平洋の中村長芳オーナー、稲尾和久監督、そして金田監督が合意して始めた人気拡大のための出来レースだったことが、後になって発覚した。やたらとルールにうるさい現代の視点で見るととんでもないことだけど、当時は「やんちゃが過ぎた」程度のことだったかもしれない。※ロッテと太平洋の遺恨試合、詳しくはこちらへ。■また73年は、パ・リーグの2チームの経営母体が変わった年でもある。東映フライヤーズは日拓ホームフライヤーズになった、母体は日拓ホーム会社。そして西鉄ライオンズが太平洋クラブライオンズになった。「西日本鉄道は、例の”黒い霧事件”に厭気がさしてチームを売り」(大和球士さん)、それを買ったのが太平洋クラブだった。この年の監督は、日拓が(前期)田村謙次郎、(後期)土橋正幸。太平洋が稲尾和久。※下の写真は、日拓ホームフライヤーズの7色のユニフォーム。この派手なユニフォームは当時、話題を集めた。いや、決していい意味ではなく・・・。

2013.11.11

コメント(0)

-

小林繁さん。-NHK『ヒーローたちの名勝負 代打男優勝弾』を見て思ったこと

■NHK『ヒーローたちの名勝負-代打男優勝弾』を見た。(写真も同番組より)2001年9月26日、北川博敏の代打逆転サヨナラ満塁本塁打で近鉄バファローズがリーグ優勝を決めた試合を、北川の視点から振り返った番組だ。上の写真は、北川が生還する場面。正面でタフィ・ローズが迎えている。右端、大泣きしているのは大塚晶文。少し左側に目を移すと大村直之が見える。さらに左には吉岡雄二、礒部公一、山村宏樹、水口栄二、中村紀洋がいる。この時、ボクはもちろん嬉しかったが、2,3日後のロッテ-近鉄戦(千葉)のチケットを持っていたから、「今日決めなくなくてもよかったのになぁ」なんて不遜なことも考えていた。また、相手オリックスの監督が仰木彬さんだったことも、ボクの気持ちを複雑にさせた。 ■そして同番組には、たまたま故・小林繁投手コーチも映っていた(写真左)。小林さんと番組の趣旨は特に関係ないけれど、ボクは先日、日刊ゲンダイで読んだ小林さんについての一文を思い出した。その一文は、若菜嘉晴氏が連載している『サスライ野球道』(10月18日付)にあった。「(江川卓の交換相手になり、阪神へ移籍後)小林さんは絶大な人気に加え、巨人戦では大きなプレッシャーを背負った。心に鬱積した感情を酒で洗い流しているようだった」と書かれていて、ボクにはとても印象深いものだった。さらに若菜氏は続ける。「小林さんとは一時、毎日のように朝まで飲んだ。小林さんはブランデーを一気に流し込む。決して酒は強くないのに強いフリをして、ボトルはすぐに空になった。・・・2人で飲んでいると、巨人への未練が垣間見えた。それがグチになる。巨人を愛し、戦ってきた。それなのに江川との交換相手になった。『なんでオレなのか・・・』まるで、愛する女性を失ったような・・・」。そしてまた、小林さんは若菜氏相手にグチを肴にして、心に鬱積した感情を酒で洗い流していた、のだ。■この時期はおそらく江川卓が引き起こした、いわゆる「江川事件」後、小林さんが阪神へ移籍した1年目、1979年頃だと思う。ただ夜は浴びるように酒を飲んでいたものの、肝心の仕事は順調だった。巨人と当たるようなローテーションを監督に直訴し、対巨人戦8連勝を飾った。そして、通期は22勝を挙げて沢村賞、ベストナインを獲得した。その後も毎年二けた勝利を挙げ、1983年に現役を引退。スポーツニュースのキャスターなどの活動をして、いかにも小林さんらしく派手な、そして、順風満帆な人生を送っているように見えた。■驚いたのは1997年、近鉄の一軍投手コーチに就任した時だ。少なくとも小林さんは、コーチとかいった指導者に向いていないと思えた。一匹狼でテレビの世界などで活躍するタイプに見えた。なぜ、小林さんはコーチをやっているのだろう? ボクにはとても不思議な出来事だった。2001年、冒頭に書いた北川の本塁打で優勝を決めた後、近鉄の監督・コーチ・選手たちはチャンピオンフラッグをもってグラウンドを一周した。みんなが歓喜し、はしゃぎまわって歩く中、ひとりだけ浮かない表情で歩く人がいた。それが小林コーチだった。この時の小林さんの表情をボクははっきり憶えている。優勝したものの投手成績は最悪、この年を最後に辞任が決まっていたが、それだけが理由だったろうか。江川事件をきっかけに、それまで小林さんが考えていた人生設計とのギャップが広がり、その溝が埋まらないことに、ただただ一人でもがいていたようにも思える。■若菜氏は最後にこう書いて、コラムを締めくくった。「苦労をひとりで背負い、なんでも自分の力でやろうとした小林さん。・・・江川は孤独だったという人がいる。でも本当に孤独だったのは小林さんだったんじゃないか。私はそう思っている」。You Tube 「黄桜」CM (by博報堂)

2013.11.09

コメント(0)

-

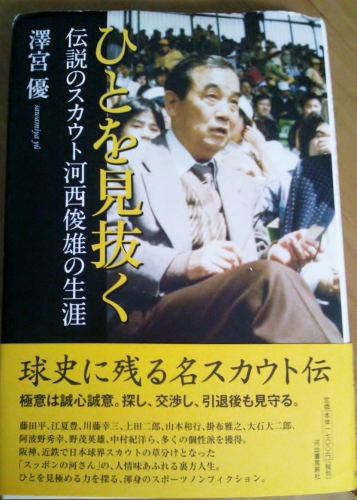

クジを引き当てた広島・田村恵スカウトは、はたして美談だったのか?~『ひとを見抜く~伝説のスカウト河西俊雄の生涯』(澤宮優著)を読んだ

■先日、NPB2013ドラフト会議が開かれた。1位指名で3球団が競合した九州共立大・大瀬良大地を見事に引き当てた広島・田村恵スカウトは、満面の笑みとともに右腕でガッツポーズを繰り返していた。田村にとっては、大瀬良が無名だった高校時代から追いかけてきた最愛の選手だっただけに、喜びもひとしおだったに違いない。■澤宮優さんが著した『ひとを見抜く~伝説のスカウト河西俊雄の生涯』(河出書房新社、2010年刊)を読んだ。内容は、タイトルにあるとおり40年近くにわたり阪神・近鉄のスカウトとして活躍した河西俊雄氏の生涯を追ったノンフィクション。河西氏について少し触れておくと、明治大で俊足好打の外野手としてならし、1946年に近畿グレートリングに入団。同年から3年連続で盗塁王を獲得した。当時、河西氏は二番を打ち、同じチームの四番は山本(鶴岡)一人。そして50年に大阪タイガースに移籍し、55年に現役引退後は阪神のコーチや二軍監督などを経て、58年スカウトに転身した。この時、ドラフト制度のない自由競争の時代、スカウトは「人買い」と呼ばれた時代だった。ただ市民権のない職業であったものの、河西氏は「誠意」(お金ではない! 選手の成長を心から願う気持ち)を武器にスカウト業に没頭した。他球団のスカウトからは「スッポンの河西」と敬意をもって呼ばれるほど。もちろん成果は群を抜いていた。阪神時代に手がけて獲得した選手は、遠井五郎、藤田平、山本和行、江夏豊、掛布雅之、川藤幸三など。そして近鉄時代は、大石大二郎、金村義明、阿波野秀幸、野茂英雄、中村紀洋、吉井理人など。実は、あの福留孝介も手掛けたひとりだ。しかし空振りに終わったものの、近鉄ファンにとっては感謝すべきスカウトマンだったことは間違いない(と言いつつ、この書籍を読むまでボクは河西氏のことを知らなかったけれど…)。 ■著者の澤宮さんは、河西氏がスカウトとして大いに活躍した時代を「牧歌的」と評した。光る原石を求め、全国をくまなく旅するスカウト像は、ボクの想像するスカウト像そのままだ。彷徨う姿は一匹狼というかアウトローと呼ぶのがピッタリで、そこには牧歌的な空気が漂う。また、スカウトは「漁師」、コーチは「料理人」という表現もあった。「魚を、いや人を見抜くことこそが、当時のスカウトの矜持そのものではなかったか。ところが、時代は変わり始めた。インターネットなど情報網の発達により、自分だけが知る原石などどこにもいなくなった。スカウトに求められる役割は原石を探すことではなく、誰でもが知る(有名な)選手をいかに自チームに導くか、お金を含めたテクニックが求められるようになった。しかも球団首脳などお偉方との合意のもとに動くため、ボクも含めたそんじょそこらのサラリーマンと何ら変わらなくなってしまった。その過渡期において、ある事件が起きた。1998年のことだ。オリックスの編成部長だったスカウトが自殺したのだ。沖縄出身の大型高校生投手をオリックスは強行指名したものの交渉は好転せず、ついにそのスカウトは宿泊先の沖縄のホテルの部屋から飛び降りた。「同じ人間、話せばきっと分かり合える」。そう信じていたが、報われなかった。この事件について、河西氏は絶句して、「辛いなぁ。門戸を開いてやらなければいけない仕事なのに、なんで命を落とさないといけん状況にスカウトが追い込まれるのやろう。スカウトは重い責任を背負わされた会社の中間管理職のような立場なんや」と声を震わせるしかなかった。■生前の河西氏と親しかったヤクルトの片岡宏雄・元スカウトの言葉は印象的だ。「今はスカウトもふつうのサラリーマンと変わらない。新聞を見れば選手のランクが出ている。それを見てればいい。楽しみというか、面白みがない。もう冒険はできない。現在はこれは面白いとか、俺だけいいな!と思っても、会議で多数決にかけてしまうからそれが通らない。無難なもの、まあまあというものしか獲らない。昔は喧嘩しても掘り出し物が獲れたのに」。そして、こうも言った。「カワさん(河西)や僕らの時代が一番よかった。野球もよかった。一番よい時代やった」。■冒頭に書いた田村スカウトは見事にクジを引き当てたから、マスコミは美談として取り上げた。それはそれで間違いなく美談ではある。しかし、今後も担当スカウトがクジ引きする風潮が強まるのなら、それは違うだろう。あえてスカウト魂をもって無名の選手を発掘し、やっと指名できたものの、自ら引いたクジが外れたら、そのスカウトはいったいどんな顔をすればいいのだろうか?テレビの向こうにいる多くの視聴者の前で泣いて見せるのか? 馬鹿を演じるのか? それとも周囲にイジられて苦笑いするのだろうか? かつては漁師としての矜持をもち、近年は情報員と呼ばれるようになり、その先が「ひな壇芸人」では、あまりに悲しすぎる。

2013.11.04

コメント(0)

-

楽天、日本一に! 田中将大登板で、不思議だった佐藤義則コーチの笑顔

■昨日(11月3日)、第7戦で楽天イーグルスが巨人を破り日本一を決めた。球団創設9年目の快挙だった。最終回は、前日160球を投げて完投した田中将大がマウンドに上がった。巷ではこの田中の登板に賛否両論が溢れている。残念ながら正解がわからないので、これはボクにとって興味の外だ。ボクが興味をもったのは、この回が始まる直前のシーン。主審に投手交代を告げた星野仙一監督とともにいた佐藤義則コーチの「笑顔」である。前日、160球を投げた投手を連投させることに何のためらいもないのか? それがとても不思議だった。■ボクは1988年10月19日の近鉄対ロッテダブルヘッダー・第2試合の仰木彬監督と権藤博コーチのことを思い出した。この試合、近鉄ベンチは、8回からエース・阿波野秀幸をマウンドに送った。阿波野は2日前に128球を投げて完投し、そしてこの日の第一試合も救援投手としてマウンドに立っていた。さらに、この第二試合も8回から登板である。ブルペンからマウンドに歩を進める阿波野の表情には、さすがに疲労の色が見えた。送り出す権藤コーチは憤懣やるかたない、といった苦々しい表情をしていた。後日、権藤が語っていた。「2日前に128球投げた阿波野に、この日は一度だけ登板する機会があるとは言っておいたが、まさか第二試合まで投げさせるとは思っていなかった」。この時、阿波野登板を命じる仰木と権藤には、何らかの対立があったはずである。それまでも、そしてその後も投手起用をめぐって対立していた2人である。勝利を優先する仰木、投手のことを優先する権藤。2人の間に何もなかったほうがおかしい。■そんな経験があって、ボクは知らず知らずのうちに、監督と投手コーチが対立することは当たり前だと頭の中に刷り込まれてきた。そんなものだから、佐藤コーチの笑顔には少なからず違和感を覚えたのだ。佐藤は、1993年、出身地の奥尻島が震災に遭い(北海道南西沖地震)親戚を亡くした。しかしその直後に出場したオールスターで力投し、95年は阪神大震災に襲われるも同年にノーヒットノーランを達成し、オリックスの優勝に貢献した。そして2011年には東日本大震災に遭遇と、佐藤の野球人生と大震災・復興が見事に符合している。まるで震災復興の使命を帯びた感ある佐藤ゆえ、自軍の投手を守ることはもちろんだが、それ以上に、東北の復興を願う気持ちが人一倍強かったのかもしれない。ボクはそう想像することで、佐藤の笑顔の理由を納得した。■はたして、昨日の試合は田中が期待に応え好投し、楽天が日本一に輝いた。アナウンスで「投手交代、背番号18、田中~」と告げられた時、スタンドを埋めた観衆から大歓声が上がった。この瞬間、ボクは身震いするほど興奮した。それは、ボク自身が東北出身ということもあるが、それ以上に近鉄が成し遂げられなかった日本一を、まさに今つかむといった喜びのほうが大きかった。※もちろん、楽天は近鉄の後継球団ではないことは知っているが。そして、楽天がたった9年で達成した日本一は、50年かかってもできなかった近鉄のことを一層くっきりと浮かび上がらせ、今後も近鉄が語り継がれるきっかけになれば、何も言うことはない。その意味でも嬉しかった。とても屈折した感情であることは重々承知しているが、本心だから仕方がない。■フェイスブックに「3.11で震災、11.3で(楽天が優勝し)復興」と書いていた人がいた。うまいもんだな、この人に座布団一枚だ!

2013.11.04

コメント(0)

-

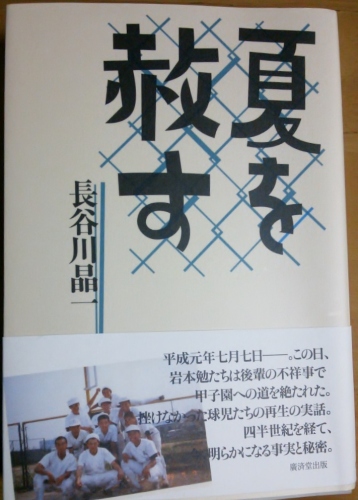

『夏を赦す』(長谷川晶一著)を読んだ

長谷川晶一さんが著した『夏を赦す』(廣済堂出版)を読んだ。とにかく、面白かった。巷には高校野球を題材にした本があまたあるけれど、この書籍はそういったジャンルをまったく超越したものだった。解説にはこんなことが書いてあった。元日本ハム・岩本勉には誰にも言えない秘密があった。かつて、彼は「岩本勉」ではなく「大山勉」だった。彼には長い間、ひそかに胸に秘めていた想いがあった。家族のこと、仲間たちのこと、そして自身のこと......。平成最初の夏、阪南大高校野球部に不祥事が起きた。その「事件」は3年生20名の運命を変えた。岩本は「後ろめたさ」を抱えたままプロ入り。その後、16年の現役生活をまっとうし、岩本の同級生たちもそれぞれの人生を生きた。四半世紀を過ぎて、今明らかになる事実と秘密。奪われた夏から始まる元球児たちの再生の実話。■読み所はたくさんあった。これまで公にされなかった岩本勉さんの高校時代のこと、プロ入り後のこと、そして家族のこと、高校時代のチームメイトたちのこと。どれも興味をもって読んだけれど、不祥事から四半世紀が過ぎ、すでに40歳代を迎えたチームメイトたち20名を、著者の長谷川さんがひとりひとりを訪ね歩くところが一番面白かった。彼らは「あの夏」を起点にして、誰もがそうであるように、紆余曲折を重ねて彼らなりの人生を歩んできた。そして今、長谷川さんの問いに、彼らは高校時代からこれまでの人生、そして今の自分について語り始めた。ただその内容は、まるで示し合わせたように皆同じ言葉で締め括っていた。その言葉は、天の邪鬼のボクからすれば、半分は本当だろうけど、残りの半分は嘘っぽく思え、茶々を入れたくなった。■では、なぜ彼らはそのような答えをしたのか? しばらく考えて、彼らの言葉は決して嘘なんかじゃなく、四半世紀の間に経験した、不祥事だけでなく彼らだけの「固有の」「共通した」体験が言わせたんだろう、そう思うに至り納得した。

2013.11.03

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- マラソン&ランニング&ジョギング!

- 小松島逆風マラソンに向けて その1

- (2025-11-16 06:50:04)

-

-

-

- 【金鷲】東北楽天ゴールデンイーグル…

- ドラ7 坂上は70番目の指名。

- (2025-11-16 18:04:32)

-