2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年06月の記事

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

文法書

英語の文法書を買おうと思っている。英語圏暮らしも5年目に入ったけれど、英語を普通に生活の中で使っていて、ときどき(しょっちゅう?)、何が正しい英語なのかわからなくなる。だから、「???」となったときに、調べる為の文法書を買おう!と。候補の1つが、Oxford Uni. Pressの"Practical English Usage"という本。で、Amazon.co.ukでサーチ。ふむ、ふむ。ハードカバーが£29(約5500円くらい?)ほど。次にAmazon.comでサーチ。ハードカバーが$23(約2300円)ほど。ただし、これは、oxford uni. press USA出版から。イギリスに住んでいながら、oxford大学出版の本を、わざわざアメリカから買うのも悔しいけど、この値段差。これって、本当に同じeditionなのかな。アメリカ英語に内容が変わってたりはしないのかな。ブリティッシュ英語の参考書じゃないと、困るしな。同じだったら、アメリカに行ったとき、悔しいけど買って来よう・・・と思うけど。

2006年06月30日

コメント(4)

-

外で過ごす

イギリスの夏は日が長い。朝4時には日が昇りはじめ、夜10時くらいまで明るい。その分、冬は日が短い。朝9時に明るくなったと思ったら、夕方4時には真っ暗。だから、今の季節は貴重。太陽の光をできるだけあびたいから、できるだけ、外で過ごす。日が長くて嬉しいのは、夕ごはんを食べ、子どもたちを寝かしつけても、まだ、明るいこと。今日も、子どもたちが寝静まったあと、庭に出た。ガーデン・テーブルのところで仕事。短い時間だけれど、静かで平和で、仕事に集中できて。仕事に集中できることって、幸せなことだよね。子どもがいると、なかなかそれができないもの。そんなことを理解できたことも、子どものおかげ。太陽の光をこんなにもありがたく思うのも、イギリスの酷い気候のおかげ。灰色の空や長い冬は、あんまりありがたくないけど、天候がここまで人の心に影響を与えるのだということを、イギリスに住んで、身をもって体験した。天気のせいで、本当に鬱になる人の気持ちが分かったのは、この酷い気候のおかげ。

2006年06月30日

コメント(6)

-

見た目を気にせず。

初めて海外暮らしを始めたとき驚いたのが、アメリカ人の友達が、アイスクリームやヨーグルトの容器を、お弁当箱などに再利用していることだった。私だって、日本にいたときから、使えそうなものはできるだけ再利用していた。もったいない・・・って。でも、やっぱり、形のおしゃれなものだとか、一度で捨てるにはもったいないような質のいいものに限り。パッケージに商品名が印刷されていたり、ラベルがはがれなかったりすると、再利用することなく、リサイクルへ。使っても、家の中限定。ところがアメリカで出会った友達は、商品名が堂々と印刷されているような、再利用のプラスチック容器を、堂々と人前でお弁当箱として利用していた。そうだよね。格好いいものだけ再利用して、格好悪いものは捨てて・・・なんておかしいよね。そんなこと、気にするほうがおかしかったんだ。そんなこと、気にするほうが格好悪い。と、思って、それ以来、平然と、アイスクリームのパッケージをお弁当箱に使っているし、ヨーグルトのプラスチック容器も、お花の苗の植木蜂に変身したり、水彩画を描く時の水入れになったり。見た目や格好なんてどうでもいい。体裁もどうでもいい。自分が思うことをする。そう思えるようになったのが心地いい。でも、日本にいたら、どこまで、自分の信念を実行できるか、まだまだ自信はもてない。その自信が持てるようになったら、日本に帰ろう、と思うのだけど。まだまだ弱いな。私。

2006年06月29日

コメント(6)

-

引越し?

引越しするかも。その可能性が浮上。引越し先は、学校の中にある家。今より広くて家賃も安くて、何より学校にあるから、私達家族には好都合。幼稚園に通うようになったら、送り迎えも楽チンだしね。敷地内だもの。夫もランチしに、家に戻ってこれるから、お弁当作らなくてもいいし。しかも、隣には学校のブックストア。weledaでもホメオパシーのレメディでもハウシュカでも、もちろんアントロの本でも、木のおもちゃでも、欲しくなったら、気軽に買いに行けるし。そんな家に、引越しできそうな。まだ分からないけれど。引越ししたら、休み時間に校庭にうちの息子たちを連れ出すの。7、8年生の女の子達のアイドルである、うちの息子達、女の子達に囲まれてご機嫌。女の子達も、目じりを下げてご機嫌。私も、息子達から手がはなれてご機嫌。はてさて、実現するだろうか。

2006年06月28日

コメント(4)

-

進化

人間はどこまで進化できるかな。人智学を学んでいて、人智学を学ぶひとたちの間にいて、そういう人たちにとっての人智学の重みを感じてる。でも、人間が進化して人智学なんか必要じゃなくなることが、人智学の真の目的なんじゃないかと思う。人智学という思想に頼らず、自分の中に真実を見つける。それは、人智学やらシュタイナーが教えてくれる真実ではなく、自分の中から光り輝く真実をもとに行動する。私と言う存在そのものが、自由なる存在に。その自由は「人智学」という枠からも自由。まだまだそこまで進化していないから、人智学で自分を成長させるべく勉強を続けていく。成長して、人智学が必要でなくなった時、人は、真の意味で、人智学を生きている、といえるのだと思う。パラドックスみたい?

2006年06月28日

コメント(2)

-

現実と霊の高みの間で

人智学を勉強しているとき、高みにある霊のことに思いをはせる。現実生活に戻ると、高みから低みへと。毎日の中で、高いところと低いところを行ったり来たり。でも、現実生活の忙しさに忙殺されていると、低いところでウロウロ。あえて言っておくと、高いからいいとか、低いからダメってことじゃない。どっちも必要。バランスよく、両方持ち合わせているのがいい。シュタイナー学校教師として、休暇中にしたいことの1つは、休暇中は、霊的なものに心をひたすこと。現実問題にたくさん頭を悩ませた今学期。バランスが崩れてきているのを感じる。この学期が終わったら、現実から自分を切り離し、霊的なものに思いをはせ、エネルギーをもらうんだ。その霊的エネルギーが、子どもたちへ流れるから。

2006年06月27日

コメント(0)

-

読書会15 「実物教育」

読書会15 「実物教育」イザラ書房(松浦賢訳)版 p.87 l.9 - p.89 l.15この「実物教育」と言う言葉、分かりにくいですね。視覚に訴える教育、と、イザラ書房版には注釈がついています。でも、ここでの内容は、視覚だけでなく、「五感のみ」に訴える教育や唯物的教育全般に当てはまると思います。唯物的教育はとても短絡的です。五感で感じ取れる部分のみを事実として扱います。例えば、植物の種は栄養分のかたまり。それが成長し、芽を出し、茎が伸び、つぼみがつき、花が咲き、花が枯れ・・・、なんて、まさに自分の目で見えることを扱います。植物は、地球の土壌というエネルギーと、空気やまわりの環境、それから、季節の移り変わりの中で変化する、霊的なエネルギーも吸収しながら育ちます。そして、種は、小さな栄養分のかたまり、という見方だけでなく、その中に、葉や茎、花などの、これから育つ先の姿を、その小さなツブの中に秘めた存在。霊的なものを無視して、物事を理解しようとすることは、方手落ちな理解です。もちろん、霊的なものを「直接」子どもたちに教えたりはしません。比喩で、イメージを伝えるのです。子どもたちが、そのイメージを受け取り、感じ取れればいいのです。この読書会の文を書くときに、いつも考えることがあります。シュタイナー教育を望んでいるけれど、シュタイナー学校に通っていない子どもたちに、親は、何ができるか。この単元での内容は、学校教育の視点で書かれています。この内容を、家庭で実践したかったら、どうしたらいいか。これは、親が、霊的なものに対する感覚を磨くしかないと思うのです。ゲーテの自然観察などのエクササイズをしていると、唯物的だけでない、ものの捉え方が身についてきます。親が、そういう見方をしていると、親の話すこと、言葉のはしばしにそれが表れて、子どもに伝わります。難しい提案と思わずに、機会があったら、ワークショップなどに参加して、ちょっと違うものの見方を、肌で感じ取ってみて欲しいのです。本を読んだり、読書会に参加したり(!)しているだけでは、感じ取れない、理解しきれない世界がそこにあります。親がそういう体験をしていないと、子どもにいくら言葉で説明しても、子どもにとっては抽象的なことでしかなく、彼らの魂には届きません。難しく考えずにやってみること。意志の力で。*****次は、「宗教教育」「芸術教育」

2006年06月26日

コメント(0)

-

ショール

ここのところ、また、ちょっと肌寒い。夏のワンピースの上にカーディガン羽織ったり、ショールを纏ったり。で、ショール作りたい、という気持ちが高まってる。オークランド・パークのキャンプヒルを訪ねたときにとっても素敵なショールを見た。草木染めの毛糸を手織りした大判のもの。できたものを買うより、自分で作りたかったから、心が動いたけど買ってこなかった。あんなのを作りたいな。町のキャンプヒルのクラフトショップ”コックシェル”にも、大きな機織機があって、ワークショップを開いているけれど。ワークショップ+材料費で、超高価なショールになっちゃいそう。学校に機織機、あるかな。幼稚園用のちっちゃなのじゃなくて、もう少し、大き目の。今日、ハンドワークの先生に聞いてみよう。

2006年06月26日

コメント(2)

-

忘れること

知識偏重の教育は記憶に頼る。どれだけの情報を記憶したかが、学習到達度として測られる。シュタイナー教育では「忘却」が大事。メインレッスンを3週間やったあと、やった内容は忘れてしまえばいい。忘れている間に、霊的な力を得て、しばらく時間をおいてから、学びが彼らの中で活きてくる。メインレッスンブックだって、そこに書き記したことは忘れたっていい。メインレッスンブックを大切にとってある人は多いけど、終わった後、別に無くしてしまったっていい。大事なのは、メインレッスンブックというアウトプットではなく、そこに、自分の力で、自分の理解を書き表した、そのプロセスそのもの。学び、忘れ、また学び、思い出し、また忘れ、それが彼らの中で生きてきたものが、生きる力となる。ただ・・・、現在の子どもたち、TVやゲーム漬けになっていて、意志の力が弱い。身体が、手足が、動かない。集中力にも欠ける。そんな子どもたちには、貴重な「プロセス」を体験するのさえ、難しい。そんな社会の中で、どうやって教育をしていくか。悩みの中で頭がグルグルしつつ。

2006年06月26日

コメント(0)

-

優先順位

時間は限られてる。私の場合は、1歳と2歳の息子達に縛られて。私にとっては、夜、子どもたちが寝たあとが唯一の自由時間。メインレッスンを教えているときは、自由時間を、すべて、授業の準備にあてる。そして、思う。「本、読みたーーーーーい。」「メインレッスン終わったら、本をたくさん読むぞ。」そしてメインレッスンが終わってみると、自由時間は、夫と過ごす時間に変わってしまい、結局、本を読む時間など、ほとんど残っていなくて。読んでいる本も、遅々として進まず。そして、やっぱり思う。「本、読みたーーーーーい。」でも、いいんだよね。本を読むことよりも、夫との時間を大切にする方が大事だってこと。優先順位は、本より夫が上。それでいいんだよね。あれ!?夫よりメインレッスンの方が、優先?

2006年06月23日

コメント(4)

-

自分の気持ち

感情をコントロールするのは難しい。例えば、生徒があまり好ましくない態度のとき、教師も人間だから、やっぱり、あまり気分良くなくて、傷ついたりもすれば、腹も立つ。でも、こちらは教師。生徒に向かって、その感情を出すのは控えるのだけど、問題は、そういう感情がある限り、それが伝わるということ。そんなネガティブな感情を、ポジティブな感情に変える、反感を共感に変える・・・・、・・・・・・そんなに簡単なことじゃない。教師、生徒の関係だけじゃなく、どんな人間関係においても。でも、教師、という立場にある限り、やっぱり、生徒に対して反感を持っているわけにはいかない。反感がある限り、その生徒との関係は良くならない。前回教えた9年生のある女生徒も、難しかった。最初から、因縁をつけているような視線。他の先生に探りを入れてみると、どの先生に対してもそうらしい。「あなたのことなんて嫌い」とでも言わんばかりの態度を前にすると、やっぱり、私としても悲しいし、「このやろーー」なんて思ったりもする。その感情は、私の正直なところなので、ムリに押さえつけず、かと言って、もちろん、表には出さないように努めつつ、とりあえず、彼女を観察してみた。友達と接する時の彼女、授業中の色んなシチュエーションでの彼女、授業が終わった時の彼女、他の先生に対する彼女、休み時間中の彼女・・・・。よくよく見ていたら、彼女は、誰に対する時にも、ネガティブな視線を送っていることに気付いた。そして、その合間に、ちょっとだけ守りが崩れて、そのにらみつけるような視線に光がさすことがある。口の端だけで少し笑う。ちょっとだけ、目元がゆるむ。そんな彼女を見ていたら、彼女の人間関係の不器用さが見えてきて、彼女がいとおしく思えてきた。自分の感情が、反感から共感に変わった。これが、いい人間関係を築く第一段階。共感で彼女に接することができて、彼女の様子も、メインレッスンの後半には変わってきた。悲しいのは、メインレッスンは3週間で終わること。レギュラーの授業を教えていない私は、次に彼女を教えるのは、来年度のこと。もっと、彼女に接して、関係を築いていきたい・・・・のだけど。

2006年06月23日

コメント(2)

-

産まれた・・・!?

22日に出産予定日だった友達、昨晩、女の子を出産した・・・、と、別の友達から連絡が。えーーーっ。昨晩6時すぎまで一緒にいて、全然、その気配もなかったのに。びっくり。明日早速電話して様子を聞いてみよう。きっと、超安産だったのね。早く、赤ちゃんに会いたいなーーー。元気なSちゃんと一緒にね。嬉しいな。嬉しいな。

2006年06月22日

コメント(0)

-

もしも私がクラス担任だったら

私は、高等部数学専門。でも、一応、シュタイナー学校のクラス担任養成の課程を終えたし、いつかは、クラス担任やってみたい気持ちもある。クラス担任になったら、あれもこれもやってみたい。と、色々思う。授業の内容についてはもちろんだけど、生活面で、食事や掃除の気配りのことも、強く思う。アメリカでもイギリスでも、生徒が自分たちで掃除する習慣がない。簡単には掃除するんだけど、日本のような、全員でやる徹底した掃除はなし。大抵、掃除専門の人が雇われてて、生徒が帰った後に掃除する。でもね、掃除って生活の基本。掃除機使わずに、箒で掃く・・・・なんてことを、シュタイナー幼児教育ではするのに、どうして学校に入った途端、掃除しなくなるの?自分の身の回りを自分で片付ける。自分の持ち物に責任をもつ。自分で汚したところは、自分で片付ける。そんな、基本が、どうして、学校でできないの。いまどきの子は、家でもお手伝いしてないから、料理とか、掃除とか、洗濯とか、そんなことができない。生活の中で、手足を動かして色んなことを学んでいく。算数だって国語だって、生活の中と学校で学んで、それが繋がって、彼らの中で生きてくる。掃除や料理は勉強と関係ない、なんてことない。全ては繋がっているのだから。シュタイナー学校は、それを分かっているべき。欧米では、生徒に掃除をさせない、なんていう習慣は、教育に邪魔になるだけ。そんな習慣、取っ払っちゃえ。習慣にとらわれて、子どもに大事なことを見逃すわけにはいかない。

2006年06月21日

コメント(6)

-

今日のこと。

今日、メインレッスンが終わった。彼らは次に演劇のメインレッスンに入るのだけど、そのスケジュールが厳しいので、私のメインレッスンを2日早く打ち切ることに。疲れた。でも、解放感。あとは、レポート(通知表)書きしなきゃいけないけど。(授業するより、気が重いけど。)そして、今日は、私達の結婚記念日。私達にとって、「結婚」というのは単なる形でしかなくて、入籍しようと入籍しなかろうと、どうでも良かった。だって、公式に結婚していなくたって、私達がパートナーであることには変わりない。でも、外国に暮らすのには、やっぱり、籍が入っているほうが何かと便利。ビザのことも含めて、籍が入っているというだけでペーパーワークが随分楽になる。そんな理由で、入籍したのだった。それでも、記念日というのは嬉しいもの。入籍の前日に、夫が半徹夜して作った結婚指輪を眺め、結婚したときよりも、更に幸せな私達の現在を、嬉しく感じつつ、心がポカポカしている。

2006年06月21日

コメント(2)

-

直観がおりてくる

授業の準備をしていて行き詰まる。このクラスには、何か違うものが必要だ。何が必要なのか、すぐには分からない。でも、元々あったプランは、彼らに合わない。どうしたらいい?クラスの様子を見ていると、その時、その時、また、そのクラスによって必要なものが違っていて、当たり前だけど、どのクラスにも当てはまる万能なやり方なんてなくて、授業を進めながら、「今、彼らには何が必要か」で悩まされる。悩んで、悩みまくっていると、ふと、「あ!」と気付くことがある。直観、が下りてくる。これだ。今の彼らには、これだ!という、ヒラメキ。直観から生まれた授業プランは、大抵、アタリ。だって、直観だもの。霊的な力がそこに。今日、明日の授業のことで悩んで悩んだ末に、あっ、と、ひらめいた。明日の授業が楽しみ。

2006年06月20日

コメント(0)

-

次男1歳になる。

土曜日は次男の満一歳の誕生日だった。その日を区切りに、次男のベッドを子ども部屋にうつした。今までは、私達の部屋で寝てたんだけど、そろそろひとりで寝る準備ができたころかな、というのを感じてたから。いまだに、夜通して寝ることがない。でも、目を覚ましても、自分ひとりで眠りに戻ることに、日一日、慣れていく。お陰で、私は、今までよりも、多少よく眠れるようになった。小さな子どもを抱えてて大変、とは、そんなに思わないけど、睡眠不足だけはかなわない。これで、少しは楽になるかな。

2006年06月19日

コメント(4)

-

私のイメージ

最近考えたことがなかった。「私のイメージ。」どんな風に、ひとに見られてるのか・・・ってこと。そして、最近そんなことを気にもしていなかった自分にも、今、気付いた。ひと目を気にしてない自分に気付いて、ちょっと嬉しくなったりして。でも、そんな今、ちょっと聞いてみたい。皆さん、私のイメージってどんな感じ?私を直接知る人も、ブログ上でしか知らないひとも、私の印象ってどんなのか、教えてくださいな。あ、でもあんまり手厳しいコメントは、今、あんまり聞きたくないかな・・・。(わがままな私。)

2006年06月19日

コメント(6)

-

ペリ・ペリ・ソース

実は私、激辛の食べ物に目がない。というか、ほとんど中毒。そんな私がスーパーで見つけたもの。「ペリ・ペリ・ソース」南アフリカ産の「ペリ・ペリ」と呼ばれる唐辛子を、お酢と塩の中で熟成させて出来るソース。extra hotなんて書いてあるから、そりゃ、もう、試さずにはいられません。予想としては、ま、タバスコみたいなものかな、と。でも、もっと、味が深くて、酸味が少なくて、食べた途端、カラダが芯からポカポカと火照ってくる。かなり、気に入ったかも。

2006年06月18日

コメント(2)

-

シュタイナー高校教育

シュタイナー学校というと、幼稚園や小中学校レベル(8年生まで)が一般的だと思う。高校も世界中にたくさんあるけれど、シュタイナーの高校教育は、まだまだ発展段階。人間で言えば、それこそ「子ども」の段階だと思う。シュタイナー自身も、シュタイナー「高校」に関しては、幼稚園や小中学校ほどまでには、言及していない。教育関係のレクチャーを読んでも、高校生レベルの話になると、どうも、小中学生レベルの話をしていたときの深みがないように思う。多分、そこは、私達教育者が、シュタイナーの力に頼りきらずに、自分たちの力で切り開いていかなければならない分野なのだと思う。高校生自身が、自分の力で切り開くことを学ばねばいけないように。そして、私達は、その開拓真っ只中にいる。毎日試行錯誤だ。8年生までに上手くいっていたシュタイナー教育の手法は、高校生には、そのままは通用しない。各国で違う教育・入試制度にも、合わせていかなくてはいけない。さて、どうするか。悩みはつきない。

2006年06月18日

コメント(0)

-

忙しい?

私の息子達。2歳2ヶ月と1歳。(明日で次男が満1歳です。)そう言うと、たくさんの女性が、「まぁ、忙しいわねーーー」って言う。14ヶ月違いの乳幼児を抱えた生活。自分の時間など、ほとんどない生活。それプラス、仕事。パートタイムだけど。と言うと、目をグルグルさせる。「よくやるわねーーー」私も、それに合わせて「そうなのよ。自分の時間がなくてねーー、大変なのよ。」なんて言ってみるけど、果たして私は忙しいのだろうか・・・と疑問にも思う。だって、子どもたちの相手をしているときは、子どもたちのペースで時間が流れ、それはそれはノンビリと過ごす。翌日の授業の準備のこととか思って焦ったりもするけど、子どもと一緒の時に、仕事しようったって、それは、ほとんどムリ。だから、仕事のことはすっかり諦めて、子どもとユッタリ、マッタリとした時を過ごす。ユッタリしているから「多忙」とは程遠くて・・・。私は、本当に、人が言うように「忙しい」のだろうか。・・・そうは思えない。それとも、私って、のほほんとしすぎ・・・??

2006年06月16日

コメント(8)

-

GCSE

今年の10年生が受けたGCSEの数学を見てタメイキ。去年もタメイキついてたな・・・。簡単だっていうのは分かっているんだけど。イギリスの教育、いいのかな。でも、アメリカのSATだって似たようなもんだけど。ふぅ。でも、それに対して思うのは、日本の大学入試。なぜあそこまで、テクニックを学ばなければいけないのだろう。理解よりも、あれはテクニックと暗記力。私が言うまでもなく。私は、一般的には、高校を卒業する時点で、基本的なことが、心魂に染み渡っていることが最低条件だと思う。心魂に染み渡る、というのは、単なる頭の中での知識だけじゃなくて、実践レベルで身についていること。たとえばクラフトなんかをするときに、例えば、図形の知識や面積や体積を求めることが、自然に出来たり、分数や小数の概念が、当たり前のこととして身についていて、生活の中でその概念を、自然に使えること。あとのことは、知識として知っている、または体験として残っていればいい。速く正確に積分なんてできなくても、その意味を知っていることの方が大切だと思うし、専門用語なんて忘れても、その特徴を感じ取って、その特徴が、彼らの感覚の中に残っていればいい。テストはテスト。テストで測りきれないところに、シュタイナー教育の成果が出る。

2006年06月16日

コメント(6)

-

チャータースクール設立

昨日、シュタイナーカレッジのクラスメートからメールが届いた。今、彼女と旦那さん(二人とも私のクラスメート)は、サクラメントにあるシュタイナー学校でクラス担任をしている。でも、今年度で辞めるんだって。それで、彼らの自宅のあるオレゴン州アッシュランドへ戻って、チャーター・スクールを始めるんだという。わぉ。凄い、凄い。なんてexcitingなニュース!!チャーター・スクールは、公立の学校。だから、州から学校運営の費用をもらいながら、一般の教育だけでなく、違った教育メソッドを実行することができる。もちろんシュタイナー教育をすることもできる。公立だから、もちろん、学費はなし。生徒にしてみれば、タダでシュタイナー教育が受けられるビッグ・チャンス。と言っても、やはり公立なので、やれることにも制限があるし、正式に「シュタイナー学校」と名乗るわけではないので、人智学を根っこにもつような教員集めに苦労したり、シュタイナー的から程遠いような家庭の子もたくさん。色々難点はあるけれど、きっと、それを乗り越えて素敵な学校をつくるだろう。頑張れーーーって、心から声援を送りたい。

2006年06月15日

コメント(2)

-

grip!

今日の授業は、成功。あの白けたクラスがとびついてきた。やったぁ!内容は、ギリシャのソフィストの話から始めた。彼らがゲームとして楽しんでいた、幾何の作図。ゲームを面白くする為に、彼らはルールを決めた。作図をするのに、コンパスと目盛りのない定規しか使ってはいけない。つまり、定規は、直線を引く目的だけに使う・・・ということ。そんな話をして、生徒にソフィストになってもらって、問題に挑戦してもらう。「線分を二等分してごらん。」もちろん、楽勝です。「じゃ、角を二等分出来るかな?」もちろん、これも楽勝です。簡単な問題で、気分を良くさせたところで、次の問題。「それじゃ、線分を3等分できるかな? 定規で測っちゃダメだよ。」生徒たち、飛びついてきた!あーでもない、こーでもない、と苦戦。「ヒントあげようか?」と言ったら、「だめーーーっ。まだ考えてるんだからっ。」嬉しいね。その言葉。ま、それでもヒントを出しながら、何とか解答にたどり着く。そしてもう一問。「線分の二等分、角の二等分、線分の三等分ができたら、当然、つぎは、角の三等分だよね。」もう、真剣に考えてる生徒達。ほっほっほっ。適当に悩ませたあとで、話を始める。「ソフィスト達も、この問題には苦労しました。ソフィストの3大難問と言われるものの1つです。」と、ソフィストの三大難問の話をする。「結局、あるソフィストが、コンパスと定規だけでの作図を諦めて、道具を発明しました。」と、その道具を見せて、角の三等分をしてみる。それが、正しいことも証明させてみる。「他の数学者も、他のやり方を考えました。」そして昨日作図したコンコイド曲線を見せて、「これを使ったんです。」と、コンコイド曲線の話へと結びつけた。明日は、コンコイドをもう少し発展させた作図をします。ああ、楽しかった。

2006年06月14日

コメント(8)

-

サクランボの季節

昨日は、サクランボ狩り。学校の校庭に、大きなサクランボの木があって、今ちょうど熟れ頃。日本だったら、立派な箱に入ってウン千円とかで売ってそうなサクランボ。すぐに収穫しないと、生徒達と鳥達に食べられちゃう。だから、去年は1個も食べられなかった。今年こそは、と、放課後に脚立を持ち出して、サクランボ狩り。昔読んだ灰谷健次郎の本に、農作物や果物などの収穫物を、1/3は人間が食べて、1/3は種として、1/3は動物に・・・・というのが心に残っている。人間が独り占めしないで。将来、植物が育つように、種になる分も残しておいて。同じ地球に暮らしている動物達にも。我が家の庭にもサクランボの木。たくさん、たくさん、木いっぱいに成る。去年は、「うちのサクランボ、鳥さんたちにも分けてあげよう」と、大きな心でいたのだけど、気がついたら、全部、そう、全部!!、鳥に食べられた!!悔しいっ!!今年は、鳥より先に自分の分は収穫するんだっ。1/3は、人間のもの。(あさましい・・・?)

2006年06月13日

コメント(4)

-

テンション下がり気味

今教えているクラスは9年生。実は、とってもやりにくいクラス。苦戦中です。とってもテンションが低いのです。反応がない。歓声もなければ、ブーイングもなし。それでも、日本の高校生にくらべたら、反応あるのだけど、シュタイナー学校にありがちな活発さがなく、ちょっと勝手が違って戸惑いつつ教えている。困るのは、生徒につられて、私自身のテンションも下がってしまうこと。大好きなことを教えていて、この面白さと美しさを伝えたいのに、白けた顔を前にして、私ひとりで盛り上がれない。いけない。いけない。教師の態度は、生徒にうつる。これじゃ、更に、白けムードが悪化する。「えいやっ!!」っと、毎朝、自分に渇を入れてから教室に向かう私。どの先生に聞いても、「あのクラスは、どの授業でもああなのよ。反応なくて、意見を引き出すのに苦労するのよ。」そうなのか、どの授業でもそうなのか。ここでめげるわけにも、安心するわけにもいかない。苦戦は、前進への第一歩。一つ一つ壁を乗り越えて、関係をつくっていかなくちゃ。

2006年06月13日

コメント(0)

-

読書会14「知的学習のはじめ」

読書会14「知的学習のはじめ」イザラ書房(松浦賢訳)版 p.84 l.14 - p.87 l.8歯の生え変わりから、思春期までの子どもには、知的な思考、論理思考ではなく、心や手足を通して、記憶に働きかける。現代においては、理解させたものを記憶させることが良いように考えられている。理解もしていないのに、暗記させるなんて・・・と。確かに、思春期以降の子どもたちについてなら、、それは正しい。でも、思春期以前の子どもたちには、それは通用しない。算数の四則演算、言語の仕組み、文法、物理現象や生物、植物、科学のことなど。それらを、思春期前の子どもたちは、吸収する。理論的な理由などいらない。彼らの物理実験などを見ていると、彼らの反応には驚かされる。6年生で光の実験をしているとき、「どうして?」という問いは出てこない。7、8年生で力学や電気などの実験をすると、「どうして?」を知りたがる。思春期前と、思春期を迎えた後では、まるで違う。大人は、理解したものの方が記憶しやすい。意味のないアルファベットの羅列は記憶しにくいけれど、意味のある単語のつながりや、意味や法則が分かると記憶できる。教育者である大人は、自分の体験で、子どもにも「理解してから暗記を」と思うけれど、それは大きな間違い。思春期前の子どもと、大人は違うのだ。だから、教育者は、子どもの発達について知る必要がある。思春期前の子どもには「記憶」をたくさん蓄えさせること。それが、子どもたちにとって大きな貯金になって、それがもとで、思春期以降の、論理的思考力を強めることになる。*****次回は、「実物教育」イザラ書房(松浦賢訳)では、p.87 l.9 - p.89 l.15

2006年06月11日

コメント(6)

-

母になる

去年の夏、嬉しい再会があった。カリフォルニアのシュタイナーカレッジで知り合った友達。日本人の女の子。それが、何故か、イギリスのこの小さな町に、昨夏、彼女が引っ越してきた。彼女とその前に会った時は、私にはまだ子どもがいなかった。それが、2年後の再会で、私は二人の子持ち。彼女、子どもをあやしている私を見て言う。「kayoさんがお母さんだなんて、未だに信じられなーい。」母親になるって不思議。9ヶ月の妊娠期間はあるものの、ある日突然、母親になる。まるで違う世界に。そして、前の生活に戻ることはできない。そういえば、私が母親だなんて、自分でも不思議。いいのかな。私なんかが母親で。なんて思いつつ、周りで戯れる息子達を不思議な気持ちで眺める。この子たち、私の中から生まれてきたんだよね。彼女も、もうすぐお母さんになります。予定日まで10日ほど。生まれたら、私も言ってやろう。「Sちゃんがお母さんだなんて、信じられなーい。」でも、子どもが生まれるって、信じられないくらい、不思議な神秘。元気な赤ちゃんが生まれますように。

2006年06月11日

コメント(4)

-

誕生日に

あと1週間くらいで次男の満一歳の誕生日。プレゼントは、もう決まってる。木製の三輪車。トレーラー付。Early Learning Centreっていう、めちゃくちゃメインストリームのおもちゃのお店。ディスプレイされてた、庭用の木製ブランコに惹かれてお店に入ったら、意外にも木のおもちゃのコーナーがあった。これがまた、意外にも、質がいいの。お値段もお値打ちで。そこの三輪車に目をつけて。本当は、おもちゃなんて要らない、って思う。だって、何でもかんでもおもちゃになるもの。実際、おもちゃとして作られたものより、本物の方が、子どもも喜ぶ。例えば、うちの子たちが大好きなランドリーバスケット。手押し車みたいに押して家中歩き回ってみたり、逆さまにして、踏み台にしてみたり、中に入ってお船のように遊んでみたり。もう、感心するくらい、色んな遊びを編み出して。たいしたもんだ。でも、ランドリーバスケットとしての機能は果たさなくて、実は私も困っちゃう。ということで、正真正銘のおもちゃで少しは気をとらせよう、という、ねらい。と言っても、やっぱり、ランドリーバスケットは、息子達のおもちゃでありつづけるのだけど。木のおもちゃ、かわいいから、親が欲しがる、っていうのも、ほんとのところ。

2006年06月11日

コメント(0)

-

実行

今の世の中、とかく「考える」ことは重視されがち。確かに、ちゃんと考えることはとても大事。考えてないより、考えてる方がずっとずっといい。でも、もっと大事なのは、考えたことを行動すること。実行に移すこと。考えてるだけじゃ、何も変わらない。議論だけじゃ、物事は良くならない。

2006年06月11日

コメント(0)

-

何事もありませんように

やっぱり、怖い。イギリスのサッカー熱。シュタイナー学校は、ドイツの学校として知られている。数年前、ドイツとイギリスがワールドカップの準決勝で戦った時、ドイツが先制ゴールをしただけで、学校の周りに車が並び、学校にモノをなげつけ、ガラスを割り、怒号を浴びせ掛けたんだそうな。結局その試合は、イギリスの勝利。ドイツが勝ってたら、学校はどうなってたんだろう。ああ、怖い。どうか、今回のW杯では、ドイツとイギリスが戦いませんように。

2006年06月10日

コメント(2)

-

目指すは・・・

シュタイナー教育はいい。と思う。でも、私が目指しているのは、シュタイナー教育じゃなくて、「より良い教育」。シュタイナー教育をしたいのではなくて、より良い教育をしたいからシュタイナー教育をする。しかも、シュタイナー教育そのものも、もっと、先へ、理想へ向けて発展段階。更に良い、シュタイナー教育へ。進化は続く。完璧なものなど何もない。ただ、ただ、成長へと向かうのみ。

2006年06月10日

コメント(2)

-

ワールド・カップ

町がみょーーーーーーに静かです。みんな、TVにかじりついているんだろうな。イギリス、勝つかな。勝って欲しいな。負けて、酔っ払って、暴動に走られたら怖いもの。そのくらい、イギリスでのサッカー人気は熱くて、ちょっと狂気の沙汰だとも思えるくらい。怖いです。しばらく家に閉じこもっていよう。

2006年06月10日

コメント(0)

-

欲しいもの

あなたの一番欲しいもの、何ですか?私の一番欲しいもの。それは、仕事に集中できる時間とスペース。1歳児+2歳児かかえてるから、仕事に集中する時間がないのは仕方ない・・。と言っても、結構つらい。あと、書斎・・・・とまでいかなくても、デスクが欲しい。小学校入学した時から考えて、初めて、自分のデスクのない暮らし。家が狭すぎて、デスクのスペースがないから。そんな私の仕事場は、ダイニング・テーブル。食事やお茶の度に、全部片付けて、仕事始める度に、また出して。しかも、細切れの時間で仕事する私には、それが結構、面倒くさくてしかたない。でも・・・・、デスクに書類を広げっぱなしにしたら、息子達が大喜びで散らかすんだろうな。じゃ、やっぱり、机なんてない方がいいのかも。もう少し、子どもたちが大きくなるまで辛抱しなさい、ってことかな。

2006年06月09日

コメント(2)

-

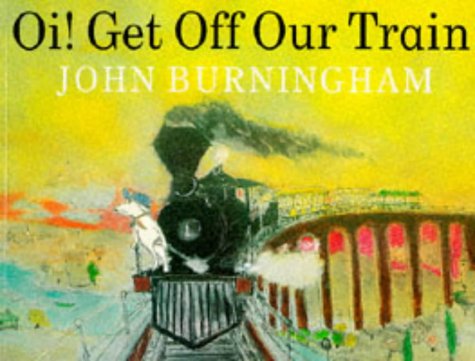

Oi! Get off our train.

"Oi! Get off the train"by John Burningham昨日とどきました。内容はちょっと知的、現実的すぎ。でも、絵が好き。この絵が好きで、オーダーしたのです。drawingの部分と、paintingの部分があるのだけど、このpaintingがとってもいい。絵本で、これだけいい絵を描く人はなかなかいない・・・と、自分のために、彼の本を集めたくなります。

2006年06月08日

コメント(4)

-

ちょっとした円錐曲線の体験

今日は、こんなことをしました。A4用紙いっぱいの大きさに円を描く。円周に沿って切り取って、円盤にする。好きなように円盤上に1点を決める。円周が点と重なるようにして、紙を折る。紙を開いて、少しだけ角度を変えて、円周が点と重なるようにして、また紙を折る。これを沢山沢山繰り返す。折り目が多ければ多いほど、綺麗な曲線が現れる。さて、どんな曲線が現れるでしょう?

2006年06月08日

コメント(8)

-

多才な生徒たち

シュタイナー学校で教えていると、生徒達の多才さに驚かされる。一般的に、音楽や美術が優れている子が多いのに加えて、王立フィルハーモニーで演奏するバイオリニスト、ヨーロッパ中をツアーして回るプロのロック・ギタリスト、プロ・テニスプレイヤー、プロ・ゴルファー・・・・などなど、そんなプロが、1つのクラスの中に何人もいたりする。彼らは、特別待遇を受けるわけでもなく、他のみんなと同じように、学校生活を楽しみ、授業も毎日出席し、宿題もこなす。みんな、彼らのプロとしての面も、学生としての面も、楽しんでいる様子。とても、のんびり、おおらかだ。それは、シュタイナー学校だからだろうか。それとも、イギリスだからだろうか。

2006年06月07日

コメント(3)

-

クラウスから

昨晩、大好きなクラウスから電話。とりあえず退院して、静養中。電話の声は、いつもの元気なクラウス。ちょっと安心。大病だっていうのに、やっぱり、タフぶりを発揮してるらしい。ところで、世界一とも言われる、アルバン・ベルグ弦楽四重奏団、知ってますか?クラウスのお嬢さん、イザベラ・カリシウスは、このカルテットでビオラを弾いています。彼女が弾くビオラのひとつは、クラウスの指導のもと、彼女自身が手で彫った、世界でたったひとつのビオラ。それを、彼女自身が演奏会で奏でるのです。たくさんの素敵なエピソードを持つクラウス。でも、一番素敵なのは、その飾らないお人柄。早く、全快して、また冗談言って笑わせて欲しいな。

2006年06月06日

コメント(8)

-

ML始まる、はじまる。

明日から9年生メインレッスンです。軌跡の話から導入して、Conicsに発展させていく予定。初めて教えるクラス。クラス写真と名簿を見ながら、今、生徒の名前をおさらいしてます。おお。武者震い。

2006年06月05日

コメント(0)

-

もやしっ子

近頃やっと春っぽい陽射し。灰色の空から太陽が顔をのぞかせて。おお、青空が見えるーーー。日向に出たら、不覚にも、めまいがして、倒れそうになった。たった2年間のイギリス暮らしで、すっかりもやしっ子になったみたい。今年の夏、カリフォルニアの強い陽射しに耐えられるだろうか。ちょっと不安になりつつ。

2006年06月05日

コメント(2)

-

ひとり立ち

次男。あと半月くらいで満一歳。今日、初めて、何にもつかまらずに、ひとり立ち。おおーーっ。パチパチパチ!! 去年の今ごろは長男がひとりで立てるようになって、パチパチと拍手して大喜びしてたら、長男、何度も立ち上がっては自分で拍手。うう。可愛いやつ。それにしても、立った瞬間って、感動。二本の足で背骨を地に垂直にして。やっと人間になったねーー。

2006年06月05日

コメント(4)

-

思考人間と意志人間

うちの長男、何かと考えるひとです。行動する前に、まず考える。で、ソロソロと行動に移す。または、考えすぎて、行動にうつさない。(彼、マダ2歳2ヶ月です。)体は小さめ。服なんて、18ヶ月用の服が大きめなくらい。この間、帽子を買ったら、長男にピッタリサイズは3~6歳用だった。頭でっかちの「思考」のひとです。次男は、考える前に行動するひとです。何でもかんでも、興味のままに、ドドーッと突進してしまいます。「意志」のひとですね。兄弟の違い。あまりにも違ってて、面白い。

2006年06月03日

コメント(0)

-

お花の芽

花壇のあちこちから芽が出て育っています。ナメクジの被害にあいつつも、うちの次男にハイハイで押しつぶされつつも、たくさんの芽が、すくすくと育っています。タネから花を育てるなんてこと、ガーデニングど素人の私は、ほとんど初めての体験。恥ずかしながら、出てきた芽が、お花なのか雑草なのか分からないのがいくつか。だって、今までは苗を買ってきて植木蜂に植える、ベランダガーデニングが主だったんだもん。ということで、もう少し大きくなって、雑草だと断定できるまで待とう・・・。・・・と、花壇には、雑草予備軍もいっぱい育っています。ああ、みどりのゆび123さんがここに居てくれたら、これは雑草だから抜いてもいいよ、とか、これはお花の芽だから、育てなきゃね、とか、アドバイスしてもらえたのに。でも・・・、雑草の定義って何?雑草でも可愛かったら、そのまま育ててもいいよね。

2006年06月03日

コメント(6)

-

ごめんなさい

読書会、すっかり、週1のペースが崩れてしまっています。次のメインレッスン始まる前に、1つは書いてアップしたい・・・・。と思っているのですが。ごめんなさい。

2006年06月02日

コメント(4)

-

レイシズムなんて気にしない

以前、イギリスのレイシズムが酷いと書いた。と言っても、私自身は、レイシズムを直接体験したことはない。そんなことを、友人の日本人女性と話していたら、「あなた、ラッキーよ。人種差別の被害にあってないなんて。」といわれた。聞いてみると、彼女の受けた差別的行為の酷いこと。そんなことを聞いたあと、町に出てみると、妙にレイシズムを意識してしまう。ジロジロ見る人を見ても、ちょっと機嫌の悪そうなおじさんと目があっても、「この、黄色人種めが!」って思ってるのかも。なんて、いちいち意識して、嫌な気分。(確かに、無茶苦茶ジロジロ見られるのです。)そんな風に、意識しすぎて、どうでもいいことまで、レイシズムかと思ってしまったり、いつものようにニコニコできなくなってしまっている自分に気付く。途端に、ふっと力が抜けた。やめよう。意識しすぎるの。疑ってかかると、気分悪くなる。そんなのより、「みんな、良い人」って思って、ニコニコしている方がずっといい。アジア人だからって、差別してみる人も確かにいる。でも、それは、彼らの問題。私には問題ないのだもの。それで、私(たち)が被害を受けることがあっても、やっぱり、私は何も悪くないのだもの。差別する方が悪いのだもの。堂々としていよう。「みんな、良い人」って信じて、ニコニコしていよう。

2006年06月01日

コメント(4)

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福…

- (2025-11-25 16:15:08)

-

-

-

- 障害児と生きる日常

- 特別支援学校で段ボールの車制作。

- (2025-11-19 21:40:51)

-