2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年04月の記事

全35件 (35件中 1-35件目)

1

-

オークランド・パーク

今日は、車で1時間半ほどのところにある、キャンプヒル”オークランド・パーク”まで行って来た。グロースターの少し西。River Severnを見下ろす丘の上に広がる広大なキャンプヒル。大人の障害者と健常者が一緒に働きながら暮らすコミュニティ。背後には、Forest of Deanが控える、なんとも美しい場所。丘のふもとの村も、美しい。そこは、今までに行ったイギリスのどの地よりも美しい場所だった。その上、そのコミュニティの人たちの、また、美しいこと。飾らず、自然体で、隠し事もなく、自分を偽ることも、自分を無理に防御することもなく、そこに、その人たち、そのものが、ありのままで、存在していた。その地の美しさに、その霊的な美しさに圧倒されて、涙が出そうになった。そして、そこには、私の知っている人たちが何人もいた。オークランド・パークに行ったのは初めて。そして、その人たちに会うのも、初めて。でも、知っている。確かに。記憶をたどっても、記憶の中には彼らは存在しない。でも、私は彼らのことを、知っている。懐かしい。そんなことは、そう、度々あるものじゃないけど、過去に何回かあった。同じ場所で、何人かの「知っている」初対面の人に会うこと。このオークランド・パークが、何か、私と深いつながりがあるのを感じて、そして、何らかの形で、ここにまた戻ってくることを確信して、帰途についた。

2006年04月30日

コメント(0)

-

ひとの価値

シュタイナー・カレッジのファウンデーション・コースにいたときのこと。ある日、先生が私に言った。「問題がないことは問題ね」問題がないように見える私のことを「問題児」と言ったのだ。問題や短所がない人などいない。問題が表面に現れていないだけ。問題があるのに、それを内側に閉じ込めてしまう、そのことの方が問題なのだ。問題は、表に出して初めて解決へと向かう。問題を内に閉じ込めるというのは、問題を解決しないまま隠してしまおうという姿勢だ。問題を避けて、直面しようとしない、逃げの姿勢だ。先生は、私のそんな姿を感じ取ったのだった。その年の後半、私は荒れに荒れた。内側に閉じ込めていた問題や短所が、無意識のうちに、爆発するかのように表面化した。それを受け止めるだけの素地が、そこにあったからだと思う。問題を起こし、先生をトラブルに引きずり込み、クラスメートを心配させた。友達や知人と激しくケンカもした。何度も泣いて、何度もぶつかって、そのたびに、人に受け止めてもらいながら、みんなの愛に包まれながら、一年間をボロボロになりながら終えた。終えた時の私は、だいぶ、たまっていた膿を出し、ボロボロ状態から立ち直り、スッキリしていたと思う。一年の終わりに、先生は、「あなたは、相当の問題児だったわね」と言いながら、とてもあたたかく、そして力強く抱きしめてくれた。クラスメートも嬉しそうに、いつものように、私を愛で包んでくれた。問題を起こしまくった私は、決して好ましいものではなかっただろう。いや、まったくもって嫌な奴だったことだろう。先生だって、友達だって、嫌な思いもしただろう。それでも、問題を起こさなかったことよりも、問題を起こして、それを解決しようともがいた私の姿勢を尊び、元気に笑えるようになった私の姿を見て喜び、とてもあたたかく受け止めてくれた。短所や問題があるからと言って、それが人間の価値を下げることにはならない。短所があっても、問題があっても、ひとりひとり、価値のある、特別な存在。だから、短所があるからと言って、卑下しないで。問題があるからと言って、隠したり、逃げようとしないで。短所も、長所も、あなたの抱えている問題も、全部、ありのまま受け止めるから。そんな愛が生きているのを、人智学コミュニティには感じられる。シュタイナー学校でもキャンプヒルでも。人をありのまま受け止める姿勢。短所も長所も分かった上で認める、人の人間としての価値。

2006年04月28日

コメント(2)

-

花壇の砂場化

少し前に、息子達と一緒に庭に花の種をまいた。ひまわり、カレンデュラ、ナスタチウム、ペチュニア、矢車草、それから、ロケットとパセリも。少しずつ芽が出てきて楽しみ・・・・だったんだけど、10ヶ月と2歳の腕白坊主たち、さすが、模倣の時期。私がスコップで土を掘り起こしていた作業さながら、木切れで土を掘り起こし始めた。ああーーー、そこ、種まいたんだけどーーーー。ま、いいか。花壇の一角を砂場として子どもたちに提供しよう。次は、じょうろでお花に水をまくのを、長男が真似し始めた。何度も、何度も、何度も、飽きることなく、蛇口と花壇を往復している。ああーーー、じょうろで小さな芽をつぶしちゃったよ。水溜りできちゃうくらいだし。ま、いいか。楽しんでいるんだものね。

2006年04月28日

コメント(2)

-

嬉しい一日

今日は、嬉しいことが色々ありました。まずは、懐かしい人からメールをもらったこと。それから、お隣さんに、お花の苗を頂いちゃいました。なかなかミシンを出せずにいたのだけど、今日はミシンを出して、メインレッスン・バッグを作っちゃいました。メインレッスンでは小道具がたくさんあるので、それに丁度いいサイズのカバンが欲しかったの。落ち込み気味だった夫が、今日は元気。これが一番嬉しい。それから、それから、イギリスには珍しく、キレイな澄んだ青空でした。ちょっとウキウキしていたら、楽天ブログ開設200日、ってことに気付きました。大して意味もないけれど、何だか嬉しい。

2006年04月28日

コメント(2)

-

夏学期はじまる

夏学期が始まりました。また、慌しい日々の始まりです。朝早く起きて、息子達に朝食食べさせて、夫にお弁当作って、息子たちと私の身支度して、学校へ。メインレッスン教えて、職員室の、夫と息子達のところへ戻り、他の先生達と、情報交換などをして、所用を済ませて、帰宅。学校を離れた途端、母親としての顔に戻って。この切り替えが結構難しくて。午後は、子どもたちと遊んで、学校のことは考えないようにして。子どものお昼寝時間にブログを書いたり、翌日の準備を少ししたり。夜、睡眠時間を削りながら、授業の準備に集中。そんな毎日です。身体は疲れるけど、好きなことやってるので、精神的には活き活きできて、私が活き活きしているのを、息子達も感じてるみたい。それにしても、休暇明けの生徒達の活き活きしている姿、毎度の事ながら、嬉しい気持ちで眺める。生徒達、「学校が始まって嬉しくてたまらない」って言う。「休みの時に何にもしないでのんびりするのもいいけど、学校があるのはもっと好き」って。私が子どものころは、休暇明けに学校に行くの、憂鬱で仕方なかったけどな。

2006年04月27日

コメント(2)

-

読書会11 「存在の秘密」

読書会11 「存在の秘密」イザラ書房版(松浦賢訳)、p.76 l.15 - p.80 l.5今回の内容は、シュタイナー教育においての、(いえ、どの教育においても)とても重要で真髄をつく事柄のひとつです。その反面、とても難しく微妙な事柄ではないかと思います。前回、歯の生え変わりから思春期までの子どもたちには、歴史や国語の時間に、お話を通して、具体的なイメージを子どもたちに伝えることで、子どもたちの中に道徳心を根付かせることを学びました。これは、歴史や国語だけでなく、また道徳だけのことでもありません。植物や動物、人間の生について学ぶ時、具体的な比喩のあるお話をします。お話だけでなく、その具体像が彼らの心に根付くように、それをうまく伝えることが出来る歌を歌ったり、詩を唱えたり、演劇や芸術に表してみたり、と、方法は様々です。でも、抽象的な学問ではなく、「具体的」なイメージを、彼らに比喩を通して伝えるというのが、大事なポイントです。そして、これまた、大切なのは、伝えるのは、学問的な内容だけでなく、それとともに存在する霊的なものも伝えるということ。もちろん、霊学とか人智学などというものは、子どもたちには教えません。ただ、植物や動物、鉱物のもつ霊性を、比喩を通してイメージを沸き立たせるように、彼らに伝えるのです。ここでさらに大事なこと。伝える教師が、その霊性を頭で理解しているだけではダメだということ。教師の中で、その霊的なものの存在が、疑いもない事実として生きていること。そうでないと、子どもたちは、その事実を事実と直観することができず、受け止めることができないのです。ここの部分、私にとっては、教師としてとても難しいタスクです。また、これは霊的なことだけではありません。教師が、教えること全てに当てはまります。頭で教科を理解しているだけではダメなのです。教えること、話すこと全てが、教師の中に生きていることが大切なのです。子どもたちは、教師の中にそれが生きているか、生きていないか、すぐに見抜きます。伝わるのです。教師そのものから出てくる言葉なのか、本の中の言葉が、教師の口を通して出てきているだけなのか。*****次回は、「記憶力」にしましょう。イザラ書房版(松浦賢訳)では、p.80 l.6- p.81 末

2006年04月27日

コメント(8)

-

ブラック・カントリー

私の住むバーミンガム周辺地域は、ブラック・カントリーという呼称をもつ。ブラックは、石炭の黒、鉄の黒。イギリス産業革命に由来する名前。個人の家で、コツコツと手仕事をしていた時代から、工場で、効果的に、速く、たくさんのものを生産する時代へ、意識が変化した、その始まりの地。お陰で、大量生産に向けて、たくさんの労働者が、農村や田舎からかりだされ、多くの建物が急ピッチで建てられ、町が開発された。そんな時代だから、「美しい町」つくりではなく、いかに効率的に町を作るか、が、重要だった。おかげで、その当時の建物は安普請。街には知的階級より労働者があふれ、文化よりも産業。そして産業革命による繁栄も長くは続かず、鉄も石炭も必要がなくなり、町には失業者があふれ、たくさん建てられた工場も、さびれた空きビルになってしまった。今は、ずいぶん整備され、一時期落ち込んだ経済も、だいぶ復活したこの地域。それでも、やっぱり、「美しい町」にはなりきれずにいる。そんな地域に住むのも、利点が。町を離れて、他の地域へ行ってみると、どこへ行っても、どんな特徴のない町や村でも、その美しさに感動するのだ。「ああ、イギリスって美しいのね。」・・・・・でも、やっぱり美しいところに住みたいな。

2006年04月25日

コメント(0)

-

湖水地方の写真

農場へ続く道子羊さんが、私達のあとをついてきました。WAST WATERイギリスで一番深い湖。宿泊したコテージ。コテージからの景色。

2006年04月24日

コメント(4)

-

久しぶりのご対面

今日は久しぶりに餃子。イギリスに来て初めて。餃子の皮が見つからなかったから、ずっと作らなかった。先日バーミンガムに巨大な中華系スーパーを発見し、その中の日本食材セクションに餃子の皮を見つけた。2年ぶりの餃子さん。お久しぶりね。でも、日本に居た時は、餃子の皮なんてどこにでも売ってたのに、餃子の皮も自分で作ってた私。単に、怠け者になっただけかも。

2006年04月24日

コメント(0)

-

試験とシュタイナー教育

教育制度は各国でそれぞれ違う。日本みたいに、バリバリの受験戦争が未だにある国。アメリカのSATやイギリスのGCSEが入学選考の基本になる国。シュタイナー学校だって、上の学校へ進もうと思ったら、その国の教育制度や入試制度にあわせなければいけない。その制度が良いものであろうと、悪いものであろうと。ドイツのシュタイナー学校では、12年間しっかりシュタイナー教育をして、13年生で1年間試験勉強に集中する。・・・というのをずっとやってきたのだけど、最近入試制度が変わって、12年生と13年生で試験対策をすることになった。だからシュタイナー教育の大事な大事な締めくくりになる12年生も、試験勉強に時間を使うことになって、ドイツのシュタイナー学校の先生達は、今、試行錯誤のとき。イギリスでは、10、11年生でGCSEという試験を受けなければならないので、10、11年生は試験勉強をしなければならない。その為、シュタイナー教育的な授業をかなり削減せざるを得ない。進学に関わることだから、やはり試験の結果は気になるし。(といっても、日本に比べたら全然楽なんですけどね)高校生にとって、何が大切か。制度に合わせながらも、最大限の効果を引き出したい、と、教師は試行錯誤しながら、模索している。幸い、我が校の場合、卒業生のほとんどが、11年生を終えて卒業したあと、地域の名門と言われるカレッジに進学する。カレッジでの、卒業生の評判も、すこぶるいい。その後は、カレッジで2年間勉強して、Aレベルと言われる試験を受けて、ユニバーシティへ。でも、やっぱり、試験などにとらわれず、シュタイナー教育を最大限したいな・・・・。模索は延々と続く。

2006年04月22日

コメント(6)

-

ひらめき!

メインレッスンのことを考えていて、アイデアがひらめいた。プラトニック・ソリッドを使った巨大立体パズルをダンボール紙で作る。作ったあとは、もちろん、皆でパズルで遊ぶ。しかも、他の学年や先生も巻き込んで。他の先生が、パズルを解けるかな。ふっふっふ。他の先生が悪戦苦闘する様子を想像すると楽しみ。私って意地悪?

2006年04月22日

コメント(2)

-

ミケランジェロ展

大英博物館のミケランジェロ展、見てきました。さすが、大規模な企画展。人数制限があって、チケットも予約しないと入れません。本当は先週行く予定だったのに、チケットが手に入らなくて今週に。人数制限があっても、中は人、人、人。なかなか前へ進めません。説明書きを一生懸命読んで、絵をチラッと見ただけで通り過ぎていく人もたくさん。勿体無い。これは、ミケランジェロのドローイングを集めた企画。これをもとに、ペインティングやスカルプチャーが作成された、というもの。ペインティングとドローイングの比較がしてあって、比べてみてみると面白い。ドローイングの方がいいものも多い。ミケランジェロの勢いと鼓動が、ドローイングには活き活きと現れていて、躍動感が伝わってくる。終わった後、夫が憤慨している。「これで10ポンド(約2000円)っていうのはおかしい。10ポンド払わないと見せないっていうのはおかしい。確かに素晴らしい企画だ。でも、芸術っていうのは、皆の宝なんだ。10ポンド払えない人にだって、見る権利はある。芸術は、みんなの物なんだっ。」ごもっともです。日本にいたから、美術館には入場料払わないと入れないのが当然だと思いこんでいた。西洋は、常設展は無料の美術館が多い。寄付と税金で運営する。そう。芸術は、みんなのもの。お金持ってるひとしか見れないなんて、確かにおかしい。

2006年04月21日

コメント(2)

-

イギリスとレイシズム

イギリスって言う国は、レイシズムが酷いらしい。「らしい」って言うのは、私自身は感じていないから。レイシズムに限らず、「差別」は多い、かもしれない。確かに、周りを見てみると、ちょくちょく差別がらみの嫌がらせがある。知人のパキスタン人は、家の賃貸契約にかなりトラぶった。ドクターの称号を持ち、裕福な人だから、家を貸すのに問題はない。明らかに、パキスタン人というのがネックだった。友人の日本人女性は、家の窓ガラスを頻繁に割られたり、車を壊された。治安のあまり良くない通りに住んでいたのも不味かった。同僚のドイツ人女性は、ある朝、出かけようと玄関を開けたら、ドアの前に、人の大便が。対戦以来、イギリスの敵国だったドイツや日本に対して、反感を抱いている人は未だに多い。それから、サッカーでドイツがイギリスを負かしたのも原因か?昨年の7月7日のロンドン・テロがらみの、イギリス政府・警察の対応も、レイシズムとしか言いようがないし、中国人や日本人を狙った犯行もよくある。確かに、人種差別による嫌がらせは、イギリスでは多い。アメリカでは、イギリスほどレイシズムが取り沙汰されなかった。でも、それは、犯罪が多すぎて、犯罪がレイシズムに起因するものか、他に原因があるのか、明らかにされていないだけ。実際には、ヒスパニックや黒人に対するレイシズムは酷いもの。それに、アメリカ人は愛国心が強く、アメリカ人であることに優越感を感じている。それが、他国の人の方が劣っているというような、気持ちに繋がっているのは確かだと思う。これだって、差別の一面じゃないか。日本人だって、白人を見るときの態度と、東南アジア人を見るときの態度は、明らかに違う。ニュースなどで、「外国人の犯行」などと聞いて、白人を思い浮かべる人は少ないだろう。嫌がらせ、という、行動に移していないだけで、やっぱり、日本人の中にもレイシズムは多々あると思う。イギリス人のように、嫌がらせをしないから、または、レイシズム的な発言は避けているから、日本人はイギリス人より(レイシズムに関して)マシなのか、と言ったら、それは違うと思う。心の中にレイシズムがある限り、やっぱりそれはレイシズム。嫌がらせや、人種差別になるようなことは言わなくても、その気持ちがある限り、それは伝わる。ジロジロ見るだけでも、または、目をそらすだけでも、相手は嫌な思いをする。心が痛むけど、私自身の中にも、その気持ちがある。イギリスにいると、日本人なんてほとんど居ないから、「フィリピン人?」とか良く聞かれる。聞かれた私は、突然、愛国心に燃え、「日本人です」って胸張って答える。その心の裏では「フィリピン人なんて言わないでよっ」って言う気持ちがある。その気持ちを自分の中に見て、自分の中の差別の気持ちという悪が、もやもやと渦巻いているのを感じて、自分が嫌になって。差別、ということ。まだまだ私には受け止めるのが重い課題。違いを受け止める、ということ。少しずつは、できるようになってきたのだけど。

2006年04月21日

コメント(2)

-

車の運転

今回の旅行先は、300km近く離れた場所だった。そこまでの運転も、現地での山道運転も、全部、私。基本的に運転は大好き。しかも、5速マニュアルの山道走行は、昔から大好きだった。と言っても、飛ばしまくる運転では決してないのだけど。でも、今回は疲れた。というか、子どもが生まれてから、子どもを乗せて運転するのが、疲れて仕方がない。自分だけではなく、子どもの命を預かっているということが。妙に肩に力が入り、無事帰宅した安堵感と疲労で、今日はバテて朝から寝込んでしまった。今は、大分、元気です。明日は、予定通りロンドンへ。所用を足すのと、ミケランジェロを見るために、ブリティッシュ・ミュージアムへ。明日は電車に乗って。

2006年04月20日

コメント(0)

-

読書会10 「偉人の物語」

読書会10「偉人の物語」イザラ書房版(松浦賢訳)p.75 l.4 - p.76 l.14シュタイナー学校ではお話をします。幼稚園や1年生では童話を話し、2年生では寓話。その後は、聖書の物語、北欧神話やギリシャ神話。それから、偉人の伝記。(聖書や神話も偉人のお話と言うこともできます)お話をすることで、子どもはその人物像を心の中に活き活きと描き出します。シュタイナー学校の子どもたちが、お話を聞くとき、全身全霊で話に入り込んでいる様子が見て取れます。そのお話をとおして子どもたちが受け取るものは、歴史的事実や、自然の中の出来事など、教科に直接関わることはもちろんですが、そのお話を通して、彼らの魂を育てるのが究極の目標だと思います。理想の人物像を、お話を通して彼らは自分の中に息づかせます。お話の中の悪者が、どんな生き方をしたかが語られることで、彼らの道徳心を育てていきます。道徳的なことを抽象的に話しても、思春期前の子どもの心には響かないから、偉人の具体的なお話をして、子どもの心に偉人がいきいきと描き出され、それが彼らの道徳心となって生きてくるのです。だから、シュタイナー学校の先生達にとって、どのお話を話すか、というのは大事な決断です。今、目の前に居る子どもたちに、どのお話が必要なのか、ということは、マニュアルや方法論では決められないことです。歴史上の、誰の伝記を取り上げるか。その歴史を、彼らの中に染み込ませつつ、彼らの道徳心に訴えかけ、魂を育てられるように、どの話を選ぶか。それは、子どもたちの現在の段階を良く観察しているだけではなく、語る教師自身の在り方も影響してきます。同じ子どもたちを相手に同じ話を語ったとしても、語り手が違えば、子どもたちに訴えかけることも違ってくるのです。本文でシュタイナーは言っています。「だからこそ、お話をする代わりに本を読ませればいい、と思ってはならない」本を読むことで、お話の代わりにはなりません。でも、だからと言って、「お話しなきゃだめ」とか、「本を読ませるのはシュタイナー教育ではない」なんて思わないでくださいね。シュタイナー学校に通っていない子どもたちのために、お母さんが、代わりにお話を聞かせてあげられたら、それはとても素晴らしいことです。でも、お話を暗唱して、毎日聞かせることなど、現実問題として、そんなに簡単ではありません。慣れない人が、たどたどしく語られたお話より、本を読むほうが心にすっと染み渡ることもあるでしょう。慣れなくて、つっかえつっかえでも、お母さんが一生懸命語ってくれたお話が、子どもの心に伝わる、ということもあるでしょう。その場合、場合によって違うのです。絶対的なことなど、何もないのです。子どもを良く見て、子どもが何を必要としているのか、直観を大事にしながら子どもを観察してみて下さいね。*****次回は、「存在の秘密」イザラ書房版(松浦賢訳)では、p.76 l.15 - p.80 l.5来週末くらいにアップしたいと思います。

2006年04月20日

コメント(2)

-

湖水地方 行ってきました

今日、イギリス湖水地方から帰ってきました。なだらかな地形。緑の牧草地帯。古い石壁の家々。その中を延々と石垣が続く。石垣は、作られてから何百年も経って苔むしている。バラバラの大きさの石を、パズルのように組み合わせて、積み重ねられた石垣は、セメントも粘土も何も使っていない。ただ、石が積み重ねられただけ。それが、延々と、緑の中に続く。そんな景色の中、宿泊したのは、The National Trustのひとつ。小さな小さなコテージ。ベッドルーム2つと、リビング+ダイニングルームと、小さなキッチン。周りを見渡してみても、360度、隣家は見えない。管理人もいなくて、玄関マットの下(!)に、隠された(?)鍵を使って中に入ると、きちんと片付けられた心地の良い空間。敷地から牧羊地を見下ろすと、今、まさに繁殖期で、子羊がたくさん。耳を澄まして聞こえてくるのは、鳥と羊の鳴き声、それから、川のせせらぎの音だけ。くしゃみをしたら、半径50mくらいの羊が一斉に振り返った。そんな素敵なところに3泊(だけ)。管理人がいないし、掃除をする人もいないので、宿泊客が掃除をして、使った消耗品は補充をして、前と同じ状態にして出て行くのがルール。前の宿泊客がきちんと片付けていかなかったらどうしよう??という不安はあったのだけど、きれいに片付けられた室内に、ほっと一息。素晴らしい環境なのだけど、困ったのが、お風呂がないことと、ケミカル・トイレ。これほど原始的(?)なトイレは初めてで、軟弱者の私は、本当に参った。この素晴らしい環境にあるコテージ。トイレとお風呂をきちんと整備すれば、もの凄く素敵なコテージになる。宿泊料を上げて、もうかるのに。でも、古いまま保存しているのは、いかにもイギリスらしい。こんなケミカル・トイレでも、この場所の素晴らしさに魅せられて、何十回とこのコテージを訪れている人たちがいる。このコテージが大好きで、来るたびに、コテージをキレイに維持していく。トイレとお風呂をきちんとして、お金儲けをするよりも、心ある人たちだけが、ここに訪れて、滞在を楽しむ。そんな風に維持されているコテージだからこそ、管理人なしでも、こんなにきちんと維持されている。イギリスならでは、かもしれない。古きを守る紳士淑女の国の良さは、まだ絶滅はしていない・・・。

2006年04月19日

コメント(10)

-

小旅行

明日から3泊4日で湖水地方に行ってきます。読書会10を旅行前にアップする予定だったのだけど、ちょっとできそうにありません。ごめんなさい。帰ってからゆっくり書きますので、待っててくださいね。旅行では、のんびりしながら、自然を楽しんで、生気を養ってきます。ハイキングしながら、子どもたちと、自然のおもちゃを集めたい。石や木の実や木のかけら。それから、自然の中でBBQして。本を読んで。山と湖を見ながらボーっと考え事したりして。多分、4日じゃ足りないだろうな。

2006年04月15日

コメント(0)

-

日本文学の翻訳

昨日読んだ「博士の愛した数式」の小川洋子さんは、海外でも評価が高いという。早速amazonでサーチしてみると、面白いことに、小川洋子さんの本の多くはドイツ語に翻訳されている。英語は1冊だけ出版予定。今年7月に出版される予定の"The Gift of Numbers"これは「博士の愛した数式」のことかな。夫にドイツのamazonで調べてもらったら、ドイツでの小川洋子さんの著書の評価はかなり高い様子。へぇ。ついでに、ドイツのamazonで灰谷健次郎を検索。というのも、「兎の眼」の英語翻訳を読んだ夫が、灰谷健次郎を気に入ってしまって、「他のも読みたい」というのに、英語翻訳されているのは「兎の眼」一冊のみ。ドイツ語翻訳されてるかも、と、思いついてサーチしてみた。検索に1件ひっかかった。誰かの博士論文。「灰谷健次郎をとおして見た日本とドイツの児童文学についての考察」みたいなタイトル。(もちろんドイツ語)ドイツでは、出版されないと博士論文として認められないんだそうだ。これは、ドイツでドイツ文学を学んだ日本人の博士論文。意外なものが、意外な言語で出版されているものだ。

2006年04月13日

コメント(2)

-

博士の愛した数式

きのう、日本から本がやっと届いた。そのうちの1冊は「博士の愛した数式」。civakaさんの日記を読んで、この本を読みたくなって。到着早々、一気読み。数学が題材になってる小説なんて滅多にない。しかも、それがベストセラーになるなんて。なかなか良かった。何が、って、数学へのアプローチの仕方がいい。数学とは無縁な、家政婦の「私」が、ポケットに鉛筆と紙を忍ばせておいて、生活の中で見つけた数の約数を探す。友愛数を見つけようとして、完全数28を発見。1から10までの自然数の和を、どうやったらうまく求められるのか、自分なりに試行錯誤する。博士が私やルートに数学の概念を押し付けないところがいい。感じさせて、考えさせて、数学とは関係なさそうな意見も受け止めて、数学の世界を、模索させる。数学への取り組み方は、これだ、と思う。学校の授業で、いつでも、スタートは、生徒の居る場所。生徒の立場で、数の世界を模索して、模索しているうちに、今まで気付かなかった世界を体験している。シュタイナー学校では、自然にそれが行われていることなのだけど、私自身は、そんな授業、受けたことがない。いっつも概念を押し付けられて、それが絶対的なことで、理解しなきゃいけなくて。考える隙間もなにもない。ここに出てくる数学の大方が、整数論の範囲内だというのも好感が持てる。完全数も友愛数も、三角数も、実は(日本の)学校の教科書に載っているのだけど、片隅にトピックス的な扱いしかされていない。掘り下げると面白い分野なんだけど。この小説を書く前に行われた、小川洋子さんと藤原正彦さんの対談で、どんなことが話し合われたのかな。興味津々。

2006年04月12日

コメント(4)

-

写真の絵本

前は写真の絵本はあんまり好きじゃなかった。私自身が子どものころ、好きじゃなかったから。でも、長男がこれ↓大好きで。この本を抱きかかえて、「ねんねー。ねんねー。」って言いながら、「読んで」っておねだり。写真は、特別良いわけじゃないけど、言葉のリズムが軽快でいい。この1冊で、私が持っていた、写真の絵本にたいする抵抗はなくなった。それで、今回買ったのは、この2冊。ふゆめがっしょうだん可愛い可愛いふゆめたち。自然のなかに、素朴な顔たちが。(楽天に画像がないのが残念。)とにかくきれいです。谷川俊太郎さんの文も、やさしくて、ちょっぴりものがなしくて。実は、この2冊は、夫へ。表紙を見ただけで、この2冊を欲しがった夫。中身を見て、大満足です。(もちろん、日本語は読めませんが。)

2006年04月11日

コメント(4)

-

2歳の誕生日

9日は長男の2歳の誕生日だった。もう、あれから2年も経ったのか。私たちにとって嵐のようだった時期に生まれた長男。嵐を乗り越えて、この世に生まれてきて、私たちと一緒に大西洋を渡りイギリスへ引っ越してきて。住む家を見つけるのに2ヶ月もかかって、その間、知人の家に滞在して。家が決まって引っ越したとたん、今までの緊張がとけたかのように、おおな声で泣くようになったね。小さい体で、緊張を感じてたんだね。苦労、させちゃってごめんね。のびのびと生活できるようになったと思ったら、しばらくして、弟が生まれて、ママを独占できなくなっちゃって。寂しかったね。それは、今も・・・だけど。嬉しい気持ちも、寂しい気持ちも、自由に、気持ちを表せる次男。それと反対に、気持ちを自由に表せない長男。寂しいのに、素直に寂しい、って表せなくて。悲しいね。私も、そうだもの。よく分かるよ。そんな性格、引き継いじゃって、苦労するね。私が苦労したみたいに。素直に気持ちが出せるといいね。この家庭が、気持ちを隠さずにいられる環境であるように、私が、気持ちを隠さないでいよう。悲しい時は悲しい、って。嬉しい時は嬉しい、って。私が素直に表して。息子の課題は、私の課題。息子はわたしのカガミ。

2006年04月11日

コメント(4)

-

自然体で

日本に居たころは、スーツ姿が多かった。会社勤めのときはもちろん、教員時代も。スーツというファッションが好きだったこともあるのだけど、一番の理由は、スーツという「鎧」が必要だった、ということ。仕事の場で、スーツ着てないとどうも格好つかない。だって、偉そうに見えないもの。スーツを着ることで、自分自身の上に、見せ掛けの権威をまとう。今は、そんなスーツを着る必要がない毎日。上っ面だけの権威を装う必要などない。ただ、私は、私のまま。素のままの自分で、子どもたちの前に立つ。大体、子どもたちに対して、見せ掛けの権威なんてもともと通用しないのだ。それでも、昔は鎧で固める必要があった。それは、私自身の弱さ。今は、鎧なんて脱ぎ捨てて、地のままの私でいられる自分を、心地よく感じている。

2006年04月11日

コメント(0)

-

タネをまく

今日は、庭に花の種をまいた。ひまわり、ポピー、ナスタチゥム、カレンデュラ、ペチュニア、矢車草。ついでに、サラダ用にロケットとパセリ。食卓の必需品。

2006年04月11日

コメント(0)

-

またまたplatonic solids

正十二面体は正二十面体の内側にピッタリと接する。反対に、正二十面体は正十二面体の内側にピッタリと接する。どの2つのplatonic solidsをとってみても、同じことが言えて、お互いに、内接、外接しあう。それをモデルに作ってみた。正二十面体の内側に、正十二面体が内接。その内側に、正六面体(立方体)が内接。その内側に、正四面体が内接。その内側に、正八面体が内接。と、5つのplatonic solidsが、接しあって。写真だと分かりにくくて残念。これをドローイングしてみたのがこれ。 正二十面体の中に正十二面体正十二面体の中に立方体立方体の中に正四面体正四面体の中に正八面体モデルはこれが全部ひとつになってます。

2006年04月10日

コメント(2)

-

げっ

あられが降ってます。春はどこへ????

2006年04月09日

コメント(2)

-

読書会9 「7歳からのエーテル体教育」

読書会9「7歳からのエーテル体教育」イザラ書房(松浦賢訳)p.71 l.15 - p.75 l.37歳ころ、エーテル体がエーテル体的な覆いをはずし、自由になります。エーテル体の誕生です。エーテル体が誕生してから思春期ころまで、エーテル体が育っていきます。エーテル体の働きは、傾向、習慣、良心、性格、記憶力、気質等の働き。これらに働きかけていくのに、大切なことは、イメージを使って、子どもたちの想像力に働きかけ、具体的に表していくこと。思春期前の子どもたちに、抽象的な概念は通じません。シュタイナー学校では、よくお話をします。メインレッスンの終わりは、いつもお話です。子どもたちは、お話を聞きながら、想像力を働かせ、お話の場面を頭の中で繰り広げ、そのお話を心で感じ取ります。それが、さらにエーテル体に働きかけているのです。メインレッスンだけでなく、例えば、絵を描くときも、お話でイメージを膨らませます。ファンタジーの世界のお話のあと、単なる黄色と赤のぬらし絵が、彼らの想像力で具体的なものとなって、彼らの心に働きかけます。そして、その体験が、エーテル体まで届くのです。それらのお話を通して、子どもたちは、道徳を、世界の美しさを、「直感的」に感じ取っています。抽象的に、道徳を教えても、それは、彼らに届かず、彼らのエーテル体の中に浸透しないのです。彼らの中に、道徳が生きてこないのです。このシュタイナー学校で語られるお話は、単なる、言葉の羅列ではありません。子どもたちは、言葉を聞くだけでなく、先生の仕草、話し方、存在そのものを受け止めています。ですから、先生のお話の仕方も、立ち方も、仕草も、服装も、癖も、全部、彼らにとってはお話の一部となります。お話だけのことではなく、権威である先生の在り方そのものが、子どもに働きかけます。例えば、先生が、文字を黒板に書くとき、芸術的な書き方をするか、俗物的な書き方をするか、ぞんざいに書くか、大きな違いを子どもたちに及ぼします。その先生の在り方そのものが、子どものエーテル体に働きかけるのです。*****次回は、「偉人の物語」イザラ書房版(松浦賢訳)では、p.75 l.4 - p.76 l.14

2006年04月09日

コメント(0)

-

私似? 夫似?

先日、夫が突然言った。「次男の方が、僕似なのかもしれない。」今まで、長男が夫にそっくりだと信じて疑わなかった私たち。そう言われてみると、長男のむちゃくちゃ頑固なところ、泣き出したら止まらないところ、寂しがりやのくせに、素直に「寂しい」気持ちを表せないところ、妙に完璧主義なところ、怪我や失敗をしないように、とても慎重な行動・・・。これって私にそっくり・・・・!?そう気付いて、今まで疑問だった長男の行動に妙に納得。今まで以上に、いとおしくてたまらなくなって。

2006年04月08日

コメント(4)

-

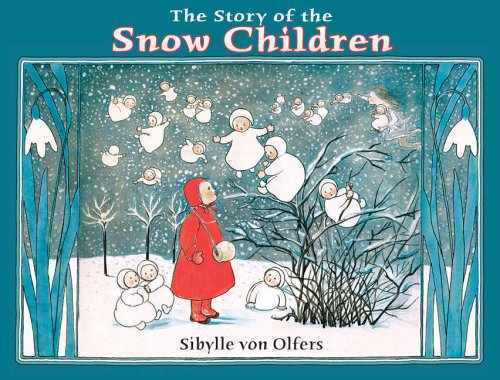

Snow Children

ritz7658さんにご紹介いただいたsibylle von Olfersの絵本が届いた。買ったのは"The Story of the Snow Children"これはちょっと季節はずれだけど、ritz7658さん推薦の"The Root Children"は、4~6週間かかるというので。アールヌーヴォー調の絵が、とってもきれい。柔らかな色彩と、心が躍る自然とファンタジーの描写。素敵な絵本のご紹介、どうもありがとう。

2006年04月08日

コメント(0)

-

春

サンダル履きたい。素足にサンダル。ミニスカートにキャミソール。イギリスに来た時、寒いなか、たくさんの人たちが真夏の格好して歩いてるのを見て、「この人たち、おかしいんじゃないの。こんなに寒いのに。」って思った。 6ヶ月に及ぶ長い長い冬を越え、ようやく春の兆しが感じられる今日この頃、「サンダル履きたい」衝動に駆られてる。身軽な格好して外に飛び出そう。寒さなんかどうでもいい。イギリスでは、そのくらい、春の訪れに心が躍る。でも、ほんとは寒い。最高気温10℃だもの。カリフォルニアが恋しい。

2006年04月06日

コメント(4)

-

手と頭と心

次のメインレッスンに向けて準備、と言いつつ、半分は趣味のようなもの。頭の中は、platonic solidsやarchimedean solidsでいっぱいで。このメインレッスンをしている間は、彼らの教室を、これらのsolidsでデコレーションして、幾何の世界を身近に感じられるようにしようと、もう、あれやこれやと。今日は、正十二面体と正二十面体を、フェルトで作っちゃった。メンタルマスをするときに、リズミック・エクササイズをするときに、ボールとして使おうと思って。メインレッスンが進むにつれて、ある日突然、「あ、これ正十二面体だ!」って生徒が気付いてくれるかな。気付くまで様子を見てみよう。なんて考えながら、チクチクと針仕事。あっ。授業のアイデアが突然ひらめく。手仕事してるとアイデアが良く浮かぶ。シュタイナー教育で、手仕事するのは、手を動かすこと(意思)で、思考の力を育てる目的がある。そう。手仕事、大事なんです。とっても。

2006年04月06日

コメント(0)

-

イースター休暇

明日まででイースター休暇に入ります。疲れてクタクタです。休暇の2週目に、イギリス、湖水地方の小さなコテージに3泊することにしました。そこは、何にもない田舎。町からも離れています。テレビもラジオもないコテージ。山の中だけど、海にも1時間かからないくらいのところ。そこへ行って、ただただのんびりとするのです。学校のことなんて、何にも考えず。授業のこととは関係ない本を読んで。子どもたちは農場で遊び。夫は、自分のための芸術活動をしたりして。眠りが大切なように、休暇も大切です。休む時は休むのです。忙しく観光したりはしません。しっかり休むと、その後、仕事へ戻って頑張るエネルギーがわいてきます。問題は、私の性格。習慣。小さい頃から、日本の教育の中で、休みと言えば、普段できない大きな学習や研究をするときで、休みになったら、もっと勉強しなきゃ、みたいに、習慣づけられていました。休みで時間があるから、宿題もいつもよりあって。たいてい休みのすぐ後には、テストがあって。休みと言えば、休暇じゃなくて、もっともっと頑張るための時間だと教え込まれていました。それが、体中に染み付いています。

2006年04月05日

コメント(2)

-

眠り

私は、うまく(?)眠れない。つい考え事が頭を離れなくて、床についてからも、延々と眠れない時間を過ごす。授業のことで興奮しすぎちゃって眠れないなんてしょっちゅう。起きている時間の出来事から、自分をうまくdisconnectできない。こんなだから、朝には疲れが。人智学的にみても、眠りはとても大切。眠りにつくと、アストラル体と自我が、肉体とエーテル体を離れて霊界へ。いい睡眠がとれたとき、次の朝、リラックスして、前の晩には思いもつかなかったいい考えがふっと浮かぶのは、アストラル体と自我が、霊界でエネルギー補給して肉体へ帰ってきたから。だから、何か決断しなければならないとき、人智学者はよくいう。「その考えとともに寝てみます」良い睡眠のあと、いい考えがふっと浮かぶ。人智学なんて知らなくても、悩んだ末に、夜、決断するより、ぐっすりといい睡眠をとったあと、朝に決断する方がいい結論が出ることは、多くの人が体験したことがあるだろう。私も、いい睡眠をとらなくちゃ。考え事が頭から離れなくて眠れない時は、ホメオパシーのarnicaが効く。すっと、考えが離れていく。でも、枕もとにarnicaがなくて、起き上がる気力もなく、ただただ考えつづけて悶々としちゃう。そこから変えないと。

2006年04月04日

コメント(6)

-

human development

シュタイナーは人間の成長について、人生の七年周期などの考えを通して、たくさんたくさん私たちに智恵をくれた。シュタイナーのhuman developmentの考えを学んでみると、人間の一生だけでなく、もっと短いスパンで、同じような成長を何度も繰り返していることに気付く。例えば、進学したとか、新しい仕事を始めたなど、新しい生活に入った時。誕生から始めて、だんだん大人へと成長していくのと同じ経過をたどる。私とシュタイナー教育との関わりも、まさしくその通り。シュタイナー教育に出逢う。(誕生)シュタイナー教育が、素晴らしく思えて、ばら色の世界に見える。自分もその世界の一部だと信じている。(7歳ころまで)シュタイナー教育の奥にある、深い深い人智学の世界を知る。世界がとてつもなく大きくものに感じられ、その世界から切り離されて、私の存在がちっぽけに思える。(9歳の危機)尊敬できる人智学の先生に出会い、一生懸命、その先生たちから学ぼうとする。(小学校くらい)尊敬できて完璧だと信じていた人智学者やシュタイナー学校教師も、実は、完璧とは程遠い、単なる人間なのだと気付いて、反発を感じる。(思春期)人智学者が、完璧ではない、一人の人間であることを受けとめることができるようになる。(高校生くらい)今の私は、人智学とのかかわりのなかでは、まだまだ青二才です。いや、私自身、人間として、まだまだ青二才。いや、青二才って言うほど若くはない?

2006年04月04日

コメント(6)

-

読書会8 「健全な欲望」「生きる喜び」

読書会8 「健全な欲望」「生きる喜び」イザラ書房版 p.69 l.14 - p.71 l.14(これは松浦賢さん訳のページです。イザラ書房版でも、高橋巌さん訳もあるのですね。知りませんでした。)「肉体は何が役立つのかを測る尺度を、自分で作り出すことができる」大人でもそうですが、身体の声に耳を傾けてみると、身体が何を必要としているか感じ取ることができますね。例えば、風邪をひいたときに、妙にレモンが食べたくなる。身体がビタミンCを欲しがっているのですね。妊娠した時に、食が変化するのも、身体が必要としているものを、欲求するからです。大人でさえそうなのですから、敏感で純粋な汚染されていない小さい子どもたちはなおさら。子どもが正しい食生活をしていれば、何が彼らにとって必要なのか、自分で本能的に分かり、必要なものを欲しがります。必要ないものは欲しがりません。ただ、食生活の「正しい方法」というのは、私自身には悩みのタネです。(個人的な話ですが)日本人には日本人の身体があり、日本人に適した食生活があるように、西洋人には西洋人の(日本人とは違った)身体があり、西洋人に適した食生活があります。日本人が海藻からカルシウムをとるのがいいように、西洋人は乳製品からカルシウムをとるのがいいのです。シュタイナーが食事について言った事を見ると、彼の主張は、西洋人、しかもゲルマン系民族の食生活にあてはまり、日本人の食生活には当てはまらないことが多いのです。さて、どうやったら、日本人とドイツ人ハーフの息子たちに最適な食生活が与えられるか。基本はやはり、子どもの様子を見ることだと思うのです。子どもが本当に欲するものを。食生活だけのことではなく、環境もそうです。7歳までの子どもたちには、彼らが喜ぶ環境(物質的、精神的、もちろん親の存在も環境のうち)を、用意してあげることで、彼らは、その環境を模倣し、その喜びが、彼らの肉体を育て上げていきます。だから、環境を作り出す役目の親は大変なのです。でも、ここで、1つ声を大にして言いたいこと。何度も言いますが、親も環境のうちです。親が、子どもに真似されて困るようなことをしてはいけないのです。かと言って、そのことをストイックに受け止めすぎて、親がストレス感じて、自分を責めたり、辛い思いをしては、子どもにとっては、逆効果。部屋が多少散らかっていたり、身体が辛い時に、食事を手抜きしたって、お母さんがニコニコしている方が、子どもにはずっといいのです。お母さん、気楽にいきましょう。楽しく育児しましょう。子どもと一緒にいることの幸せをかみしめて。*****次回は、「7歳からのエーテル体教育」イザラ書房(松浦賢訳)では、p.71 l.15 - p.75 l.3

2006年04月02日

コメント(10)

-

正十二面体

またまたplatonic solidです。今日は正十二面体を作成。中にキャンドルを入れると、黄金比の星が。

2006年04月01日

コメント(6)

全35件 (35件中 1-35件目)

1

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 中学生ママの日記

- クリスマスパーティーはしなさそう?…

- (2025-11-25 11:05:04)

-

-

-

- 小学生ママの日記

- ロピアのウェットティッシュが優秀

- (2025-11-25 17:00:05)

-