2011年06月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

あじさい咲く佐世保線

大村線の撮影を終えたあと、有田へ向かいました。趣味のやきものを見るためであります。有田には井上萬二、14代酒井田柿右衛門という二人の重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝がいらっしゃいます。それぞれの窯をおじゃまし、作品を拝見させていただきました。いずれもため息の出る逸品ぞろい。ハァ~。しっかりと眼福を得ました。降り続く雨に、今日は早めに宿に入り、ゆっくりするか、と有田方面に来たときは定宿にしている武雄温泉のホテルへと向かいました。でも、明日のため、ちょっとだけロケハンをしておこうと、以前から気になっていた場所に車を向けると、築堤の斜面にあじさいの花が咲いているではありませんか。あじさいなら雨でも許せるやん。おいおい、今日はお終いやったのと違うんかい、という一人突っ込みはさらりと流し、やがてやってくる「みどり・ハウステンボス」のアングル探しに余念のないわたくしでありました。撮影地:佐世保線武雄温泉~永尾今日6月30日は、トランジスタの日、アインシュタイン記念日、みその日(毎月)、そばの日(毎月末日)だそうです。

2011/06/30

コメント(0)

-

雨のシーサイドライナー

夏風邪をひき、昨日はブログの更新をお休みしました。38.5度の熱発ですが、仕事を休むわけにはいかず、出かけました。日中は気力でもたしたのですが、さすがに夕方は限界。定時で上がって自宅に帰り、体温を測ったら37.8度。その後、ひと寝入りしましたが、目覚めると38.5度に。前日と同じパターンです。ブログなど、趣味も健康でなければ続けられないと痛感した次第でございます。さて、大村線のカットをもう1つご覧いただきます。キハ47のシーサイドライナーが去ったあと、反対から来たのはキハ200のシーサイドライナーであります。こちらはドア回りが赤く塗られていますが、屋根の上のクーラーも赤いのですね。今回初めて気づきました。見る角度を変えると、いろいろな発見がございます。撮影地:大村線千綿~松原今日6月29日は、ビートルズ記念日、肉の日だそうです。

2011/06/29

コメント(2)

-

雨の大村湾を行くシーサイドライナー

昨日のブログにコメントを頂戴しましたので、過去にステンレスボディのパーイチをどんな感じでアップしていたのか、ブログを見直してみました。その結果、昨年の春、九州へ行った折に撮影したパーイチ・ステンを2点アップしていました。そういや、このときはローピン・ステンの302号機、パーイチ・ステンの303号機をまとめてゲットでき、ステンの当たり日だったなあ、などと思い出しました。今回、それらに304号機が付け加わったわけで、ラッキーでございました。福岡で撮影後、大村線へ移動しました。それにしても梅雨でございますねえ。晴れ男をもって自認するわたくしも、自然の掟には逆らえません。梅雨前線を押しのけるほどのパワーはございません。最近、疲れ気味やしなあ……。海沿いの路線で、わたくしの好きな場所である大村線の松原~千綿間でも、雨はシトシトと降り続いておりました。青いシーサイドライナーも水煙に霞んでおりました。撮影地:大村線松原~千綿今日6月27日は、日照権の日、女性雑誌の日だそうです。

2011/06/27

コメント(2)

-

パーイチ・ステンは九州の華

先週、九州へ行ってきました。福岡でわたくしがよく訪ねる定番のお立ち台といえば、鹿児島本線の千早と箱崎の間にある鉄橋でございます。ここでは、すでに過去帳入りしている寝台特急「はやぶさ」や「ムーンライト九州」などを撮影したこともございます。懐かしいなあ。今回、福岡空港でレンタカーを借りて、最初にここへやってきました。久しぶりでございます。しかし、思い返すと、この場所でお天気に恵まれたことはあまりございません。この日も天気は今ひとつ。やはり、ジンクスは破れないのかなあ。この日、この場所でのお目当ては鹿児島本線の貨物列車と、リレーつばめの廃止に伴い、新しい働き場所を求めた787系などを撮影することでございます。貨物列車は9時半ごろから1時間ごとに3本ほどやってまいります。これまで、このスジはED76が牽引しているのを見てきため、今日は何号機に会えるだろう、と思っていたのでありますが、鉄橋の向こうに姿を現したのはステンレスボディのパーイチ君でございます。「304号機かあ、久しぶりだなあ」。西日本でもローピンパーイチは次第に姿を消しつつありますが、九州ならではのステン君には、これからもずっと頑張ってもらいたいものでございます。撮影地:鹿児島本線千早~箱崎今日6月26日は、国連憲章調印記念日(国連)、国際麻薬乱用撲滅デー(国連)、露天風呂の日、ふろの日(毎月)だそうです。

2011/06/26

コメント(2)

-

台湾の新交通システム

台北市内では、MRT(台北捷運)が縦横に張り巡らされています。複数の路線がございますが、このうち木柵線は、神戸のポートライナーなどと同じシステムで運転されております。無人運転で、足回りは鉄製の車輪ではなくゴムタイヤ、といったあたりが似ているのであります。滞在中、このMRTはよく利用し、どこかで写真を撮っておきたいと思っていたのでありますが、なかなかその機会に恵まれませんでした。最終日の午前中、台北市内にある龍山寺というお寺に詣でる折、駅に進入してくるMRTを撮影することができ、ようやく念願を果たすことができました。ほっ。撮影地:台湾MRT木柵線南京東路駅今日6月25日は、東京馬車鉄道が新橋・日本橋間で開通(1882年)、日本鉄道が上野・高崎間で開通(1884年)、住宅デー、救らいの日だそうです。

2011/06/25

コメント(0)

-

台湾の客車列車

鶯歌駅で電車を待っていると、下りの列車が接近してまいりました。特急か急行かは分からないのですが、普通列車でないことだけは明らかでございます。この列車、客車の前後に電気機関車がついております。日本では、一部の寝台特急とイベント列車を除いて客車列車は壊滅状態でございますが、台湾ではまだまだ現役。しかも寝台車ではなく、昼間の座席車なのであります。客車の前後に機関車がつくのは、ヨーロッパなどでよく見られる運転方法でございます。機回しをする必要がなく、ある意味、電車と似た感覚で運転ができます。ヨーロッパの合理主義が現れていると以前、欧州各国を訪ねたときに感心したのでございます。もしかすると台湾国鉄も、そうした影響を受けているのかもしれませんね。撮影地:台湾鶯歌駅今日6月24日は、UFO記念日、ドレミの日、林檎(美空ひばり)忌だそうです。

2011/06/24

コメント(0)

-

懐かしの車掌車

鶯歌駅構内の別の場所に目をやりますと、線路のバラストを積んだ貨車が一編成停まっております。これも夜中に線路工事のために活躍するんだろうなあ、などと思いました。この貨車などは日本でも目にする機会がございますが、最後尾を見て驚きました。すでに日本では、ほとんど絶滅したといってよい車掌車がついていたのであります。いやあ、懐かしい。昔は貨車の末尾には必ず車掌車がついていたものでございます。いくつかタイプがあり、荷物室を併せもった車掌車などもございましたね。今や、貨物の最後尾には赤丸のストップランプ(光りませんけど)が付いているだけ。寂しいものでございます。それに車掌車のボディに書かれている形式や番号などの字体が、日本で使われているものとよく似ているではありませんか。このあたりにも、日本がかつて台湾を治めていた時代の名残りがあるのかもしれません。台湾では現役の車掌車でありますが、わたくしにとっては、数十年前の昔へとワープするタイムマシーンのように思えたのでございます。撮影地:台湾鶯歌駅今日6月23日は、東北新幹線、大宮~盛岡間開業(1982年)、オリンピック・デー、沖縄慰霊の日、ふみの日、踏切の日だそうです。

2011/06/23

コメント(2)

-

台湾の小型2軸凸型ディーゼル機関車

わたくし、作業用の小型機関車が、駅構内の片隅でひっそりと休んでいるのを見るのが好きでございます。こうした機関車が本番を迎えるのは、恐らくわたくしたちが休んでいる夜中か、列車の運転本数が少ない時間帯でございましょう。そうしたときには小型ながら、たとえばレールをたくさん積んだチキなどを牽引して、作業に従事しているのだと思っております。昼間はゴロゴロして、な~んも仕事をしてないようだけど、人目につかない時間帯に人知れず力を発揮してる、な~んて、カッコいいじゃありませんか。鶯歌駅構内にも小型の2軸凸型ディーゼル機関車が停まっておりました。日本でも見かけるタイプですね。この写真だけみると、台湾で撮ったものとは思えないような気がいたします。撮影地:台湾鶯歌駅今日6月22日は、ボウリングの日、夫婦の日(毎月)だそうです。

2011/06/22

コメント(2)

-

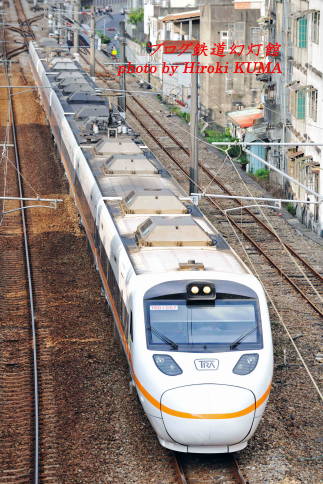

台湾の「白いかもめ」

TEM1000形「太魯閤号」は、台湾国鉄(台湾鉄路管理局)が誇る俊足列車で、台湾初の振り子式電車であります。最高速度は130キロ。台北と花蓮間を約2時間で結んでいます。EMU400形、同700形と、一般型車輌が続きましたので、ここらでイッパツ特急列車にも来てほしいなあ、と思っていたところ、遠くにこの白い電車が見えました。前回訪台した折にもこの電車にはお目にかかっているのでございますが、日本の885系、そう、「白いかもめ」によく似ております。振り子式の特急電車ということから、この撮影ポイントのすぐそばにあるカーブも気にせず、かなりのスピードでカッ飛んでまいります。やっぱ、特急はこうでなくっちゃ。撮影地:台湾鶯歌付近今日6月21日は、近畿日本鉄道で冷房特急の運転を開始(1957年)、冷蔵庫の日、交番の日、スナックの日(全日本菓子協会)だそうです。

2011/06/21

コメント(0)

-

台湾のピタパ

しばらくすると鶯歌駅の方から快速電車が接近してまいりました。EMU700形であります。下あごが突き出たような感じで、ちょっぴりファンキーフェイス。今回で台湾訪問は3回目になるのでございますが、現地で台湾国鉄、MRT(台北捷運)、バスといった交通機関を利用するにあたってはプリペイドカードを使用いたしました。関西での「ピタパ」、関東での「スイカ」といったものと同様でありますが、事前にチャージしておき、改札口を通過する際、読み取り部分にタッチするだけ。しかも、1枚のカードで台鉄、MRT、バスなど、ほとんど全ての交通機関を利用できますので便利でございます。さらに現金利用に比べて運賃が割引される点もうれしい。安くて早いとなると、これはもう大阪の人間には堪りまへん。撮影地:台湾鶯歌付近今日6月20日は、健康住宅の日、ペパーミントデーだそうです。

2011/06/20

コメント(2)

-

台鉄撮影記

先週、所用兼観光で、台湾へ行ってきました。到着後すぐに用事を済ませたあとは、お楽しみの観光。わたくしの最近のマイブームであるやきもの巡りもしてまいりました。台湾のやきもの産地というと、台北から電車で30分ほど南下したところにある鶯歌という町が有名でございます。立派な陶芸美術館があり、やきもの屋が軒を連ねているあたりは、日本の有田に通じるところがあります。お店をひやかしながら、お気に入りの逸品を探すのが、やきもの巡りのおもしろいところ。一軒の店で、わたくしの感性に訴える作品を見つけました。日台の物価の違いもあり、こんな良品がこんな値段で買えるの、というところが台湾観光のうれしいところであります。下げて帰る都合がありますので厳選しましたが、簡単に宅配できたり、車で持って帰れるのであれば、さらに何点か追加購入したかもしれません。そのあたりが、ちょっぴり残念。やきもの屋巡りが終わり、台北へ引き返そうとしたのでありますが、来たときから気になっていた場所がありました。線路とオーバークロスした歩道橋を見つけていたのでございます。日本のように厳重な柵などもないようなので、もしかするとあそこへ行けば、簡単に俯瞰撮影ができるかも。同行の妻子に2、3本だけ電車を撮影したいからと、先に駅へ行ってもらい、「ちょっとだけ鉄」を行いました。最初にやってきたのは、台北から来るときに乗ってきたのと同じタイプの普通電車。帰国して調べると、EMU400という南アフリカ製の通勤電車であることが分かりました。ほお~。まずは台湾国鉄の日常の足をゲットでございますね。撮影地:台湾鶯歌付近今日6月19日は、京都府開庁記念日、桜桃(太宰治)忌、トークの日(毎月)だそうです。

2011/06/19

コメント(2)

-

ロクゴPF回送永遠なれ

木ノ本で12系客車とC56をピックアップしたPFは、静々と米原へ向かって歩を進めます。ああ、いつまでこの姿を見ることができるのかしらん。北びわこ号の集客力が下がっているというのは、随分前から囁かれております。今季は大河ドラマ「江」のおかげで長浜や虎姫など、湖東の地は賑わったと思います。C56も「江」人気をさらに加速させる役目を担い、三姉妹の絵が描かれたヘッドマークをつけてがんばっています。さすがに、回送列車までそうしたヘッドマークはつけていませんが、「北びわこ号」が少しでも長く運転されることを願いながら、通り過ぎるPF編成を見送ったのでございます。撮影地:北陸本線木ノ本~高月今日6月18日は、海外移住の日、頭髪の日だそうです。

2011/06/18

コメント(0)

-

麦秋のEF65PF単機回送

SL北びわこ号が通過すると、程なくEF65PFの単機回送がやってまいります。これがまた、おいしいのでございますよ。この日は至る所で麦畑を見ており、もしかすると、と思って河毛の築堤の東側へ回ってみました。予想どおり稔りの麦畑が広がっております。あ、もうこれでPFを狙う場所は決まり。晴れておれば、午後は逆光になる位置関係でありますが、この日、晴れていたのは朝のうちだけ。1号が走る時点で雲が広がっておりました。雨が降ってこないだけ、まだましかあ。晴れたら逆サイドで影を気にしないといけないけれど、全然問題なく撮影できるもんね。はい、わたくし、ちょっぴり負けず嫌いでございます。撮影地:北陸本線河毛~高月今日6月17日は、考古学出発の日(大森貝塚を発見・発掘したアメリカの動物学者モースが来日、1877年)だそうです。

2011/06/17

コメント(0)

-

追いかけて、追いかけて~

麦秋の景色の中、C56が駆け抜けると、すぐさま機材を撤収して追尾モードに入ります。長浜の町を抜ける段階で、ほぼ並走状態。前方にスローなペースカーさえ入らなければ、河毛の築堤か鉄橋で再度撮影することが可能だろうと、この時点で確信いたしました。これまで何十回となく繰り返している追跡でありますので、経験則で判断できるのでございます。前回、冬の北びわこ号は河毛の築堤で撮影しましたので、今回はその先にある鉄橋を選択いたしました。これまで、ギリギリ滑り込みアウト~、というときもありましたが、この日は余裕をもって現地に到着。三脚を立てる余裕さえございました。しばらくしてC56の汽笛が聞こえ、坂道を上ってくるドラフト音が響いてきました。鉄橋を渡り始めると煙の量が少なくなったのは残念でありますが、ただいま放映中の大河ドラマ「江」のヘッドマークが誇らしげであります。考えてみれば、このC56もこの湖東路を駆けるようになってかなりの月日が経っています。生まれは別として、大きく育てられた場所の1つは「湖東」と言ってもよいかもしれませんね。撮影地:北陸本線河毛~高月今日6月16日は、ケーブルテレビの日、和菓子の日、かばんの日、ベルトの日、麦とろの日だそうです。

2011/06/16

コメント(2)

-

麦秋のC56「北びわこ号」

午後は「北びわこ号」を追いかけることにしました。となると、スタート地点は長浜の手前、田村との間に広がる田んぼのそばということになります。行ってみてびっくりしました。見事なまでの麦の稔りでございます。黄色く色づいた麦を、秋の稲穂になぞらえて「麦秋」と表現いたします。「秋」の文字が使われていますが、収穫の季節は6月ごろですから、俳句では春の季語となっております。秋の稲穂とはまた一味違った風情。こういう景色を見ることができるから鉄道写真は止められないのですねえ。撮影地:北陸本線田村~長浜今日6月15日は、新橋~下関間に初の特別急行列車が運転された日(1912年)、暑中見舞いの日、千葉県民の日、栃木県民の日、お菓子の日、中華の日だそうです。

2011/06/15

コメント(4)

-

EF65PFが牽引する回送「北びわこ号」の水鏡

「北びわこ号」撮影のお楽しみの1つは、ロクゴPFの牽く回送列車を撮影することでございます。この日の担当機は1131号機でありました。いつもながら、ピカピカに磨き上げられたPFは、ビュリフォ~でございます。ハレの日の式典に臨む娘の介添えをする父親が、ピシッと衣装を決めたさまを連想してしまうのでございます。山の上から俯瞰していたときに、もしかすると、あのあたりの水田なら回送列車の水鏡が撮れるかも、と思った場所がありました。山から下りてきて、まずはその場所を確認したのであります。ええ、わたくし、まだ水鏡をあきらめたわけではなかったのでございますよ。隣の田んぼの稲が少しだけ早く伸びていたため、編成の最後尾まできれいに整った水鏡とはなりませんが、それでも、とりあえずはPFの水鏡を押さえることができ、ホッとひと安心でございます。さあ、午後の「北びわこ3号」に備えましょう。撮影地:北陸本線河毛~虎姫今日6月14日は、フラッグデー(アメリカ、13邦の星条旗が国旗として制定された日、1777年)だそうです。

2011/06/14

コメント(0)

-

「SL北びわこ号」の虎御前山俯瞰

今季の「SL北びわこ号」は、いつもと違う時期に運転されています。これまではゴールデンウィーク中に運転されることが多かったのでございますが、今回はひと月遅れ。そのため、今までとは違う景色が広がっていました。麦畑であります。6月の上旬といえば、関西では麦が稔りの時期を迎えます。「麦秋」でございますね。今年も何かの機会に黄色い麦畑と組み合わせて写真を撮りたいと思っていたのでありますが、はからずもそれが「北びわこ号」で実現いたしました。湖西線から余呉湖まわりで木ノ本へ出て南下し、虎御前山から俯瞰するというのが、この日のわたくしの目論見でありました。田植えが終わったばかりなので、うまくすれば、こちらでも水鏡を撮れるかも、というのが取らぬクマさんの皮算用だったのでございますが、見事に外れました。水田の代わりに広がっていたのは、黄色く色づいた麦の穂だったのであります。虎御前山でいっしょにカメラを構えていたファンの中からは、向こうの水田と、手前の麦畑が入れ替わっていたらよかったのに、という声も聞かれましたが、これはこれでいいんじゃな~い。わたくしはそう思います。望むらくは天気が良くて、青く輝く琵琶湖と、そこに竹生島などが浮かんでいたら最高だったのでございますが、無いものねだりをしても仕方がございません。麦秋の黄色に包まれた和の風景を目にすることができただけでも良しといたしましょう。撮影地:北陸本線虎姫~河毛今日6月13日は、鉄人の日(広島東洋カープの衣笠祥雄が2131試合連続出場の世界新記録を達成、1987年)、小さな親切の日、FMの日だそうです。

2011/06/13

コメント(2)

-

水鏡に見る日本の原風景

パーイチを見送ったあとに来られた方が、しきりに隣の田んぼの前で撮影ポジションを探されております。結局、お気に召さなかったようで、しばらくすると車に乗って移動していきましたが、どんなふうに見えるのだろうと行ってみると、な~るほど、水鏡だったのね。「日本海」の少し前に「サンダーバード」がやってまいります。折角のアングルでございますから、こちらは水鏡で撮影させていただきましょう。よいものは積極的に取り入れるべきでございます。やってきた683系の白い特急は、堂々12輌の長編成。圧巻でございます。すでに田んぼには稲が植えられていますが、何とか水鏡として見ることのできる状態であります。水田に秀麗な姿を写して湖西路を駆け抜ける「サンダーバード」は、今の時期ならではの光景。日本の原風景の1つでございましょう。撮影地:湖西線マキノ~近江中庄今日6月12日は、恋人の日(全国額縁組合連合会、1988年)、日記の日だそうです。

2011/06/12

コメント(0)

-

レンゲ咲く朝のパーイチ

山口線を堪能した翌週は、滋賀県の湖東地区で恒例の「北びわこ号」が走りました。3週間、毎週日曜に運転されるのですが、わたくしのスケジュールでは初日の運転に行けるだけ。行けるときに行っておきましょう。しかし、その前に湖西線へ寄り道。湖北エリアであれば、「日本海」で肩慣らしをしたあと、長浜方面へ回っても何とか間に合うのでございます。『お立ち台通信 Vol.7』で「日本海」撮影の特集ページを担当させていただいた折、湖西線には足繁くかよいましたが、そのときに「日本海」と「北びわこ号」の二兎を追えることを発見したのでございます。ええ、わたくし、欲張り者でございますから。マキノと近江中庄の間にある築堤に着くと、手前の田んぼにレンゲの花が咲いているのを見つけました。もう6月なのに、まだレンゲが咲いている!「日本海」が通過する少し前に貨物列車がやってくるのは、これまでの経験から分かっております。それをEF81が担当することが多いのも既定の事実として知っているのであります。朝一番のウォーミングアップは「レンゲ咲く朝のパーイチ」としてやってみようと思ったのでございます。撮影地:湖西線マキノ~近江中庄今日6月11日は、日本初の海底トンネル、関門トンネル下り線が開通した日(1942年)、日本初の銀行、第一国立銀行が設立された日(1873年)だそうです。

2011/06/11

コメント(2)

-

煙を堪能、雨のC57やまぐち号

地福の発車を見送ったあと、すぐさま駆けだす数台の車列に混じって徳佐をめざします。それにしてもみんな速いわ。あっという間に姿が見えなくなります。軽のレンタカーを駆っているわたくしとしましては、万一のことを考えると無茶はできませぬ。仁保路、長門峡と土砂降りだった雨足は、時間の経過に伴い、台風が位置を変えたことも影響しているのでございましょう。少しマシになってまいりました。徳佐の定番カーブにはすでに何台もの車が駐車しています。その中にはリアゲートを跳ね上げ、それを傘代わりにカメラを構えている方もいらっしゃいます。おお、その手があったか。真似させてもらおっ、と。セッティング完了とほぼ同時に発車の汽笛が聞こえてきました。S字カーブを抜けてこちらに接近してきても、煙の量はそれほど少なくなりません。そのまま、そのまま……、今だ! Yes!2日間に亘って追いかけた雨の「やまぐち号」。晴れ男のわたくしにとっては不本意な天気でありましたが、こんなこともございましょう。人生、晴れの日ばかりではございません。その分、煙は十分堪能することができました。返しの撮影もちょっぴり気にはなりましたが、腹八分目という先人のことばもございます。今日は早めに切り上げ、家路を辿ることにいたしましょう。撮影地:山口線徳佐~船平山今日6月10日は、路面電車の日、時の記念日(生活改善同盟会、1920年)、商工会の日(全国商工会連合会、1985年)、キャラメルの日、歩行者天国の日だそうです。

2011/06/10

コメント(2)

-

ギリの地福発車

カメラにかかった雨粒をざっとぬぐい、車に機材を入れたら即、追跡でございます。次なるポイントは地福の発車。前日は間に合わずパスしましたが、今日はできればゲットしたいもの。前方にペースカーが走るとスピードの上がらなくなるメインの道路を避け、別ルートを辿ることにしました。それにしても、思った以上にC57は俊足であります。線路に沿った道路を走っていても、煙の余韻などは残っていません。煙が拡散してしまっているということは、通過してからしばらく時間が経過していることであり、そう思うと、ついついアクセルを踏む足に力が入ってきます。そして地福駅がチラリと見えました。次の瞬間、発車の準備が整ったC57の汽笛から蒸気が噴き出しました。出発、進行! その姿を見ながら、踏切へと続くカーブに沿ってハンドルを切ります。車を停め、カメラをつかんで外へ飛び出したときには、C57はすでにゆっくりと動き始めていました。そして徐々にスピードをあげ、クルージング状態に入ってきます。三脚を立てている余裕はございません。カメラを手持ちのまま、近づいてくる列車をフレーミングします。はあ、はあ。地福の発車に何とかギリギリで間に合いました。ハラハラ、ドキドキで、アドレナリンはもう上がりっぱなしでございます。そして残るはラストのワンチャンス、いざ徳佐へ!撮影地:山口線地福~鍋倉今日6月9日は、ロックの日、ロックウールの日、ドナルド・ダックが初登場した日(1934年)だそうです。

2011/06/09

コメント(0)

-

長門峡、雨のやまぐち号

前日は定番の立ち位置でしたが、同じ場所、同じ角度から撮るのでは芸がないので、この日は逆サイドから撮影することにいたしました。いつもなら続々と追っかけ車が到着するのでございますが、わたくしのあとに到着したのは1台だけ。定番側へどれくらい回ったのかは分かりませんが、それでも、そんなに多くはないはず。何てったって台風2号が本州に最接近すると言われている日なのですから(爆)。前日同様、長門峡発車の汽笛が山あいに鳴り響き、しばらくするとC57が姿を現しました。雨は相変わらず強く降り、おかげで列車を待っている間に膝から下はビッチョビチョ。それに強風が加わるため、体感的には寒いくらいでございます。ま、その分、煙の上がり方も、晴れのときとは比べものにならないほどになったのは幸いでありました。苦あれば楽あり。我慢した甲斐があったというものでございます。撮影地:山口線長門峡~渡川今日6月8日は、成層圏発見の日、鳴門大橋開通記念日だそうです。

2011/06/08

コメント(0)

-

豪雨のC57やまぐち号

東萩の駅前にあるビジネスホテルに泊まった翌朝、台風の接近に伴って、雨足は一段と激しさを増していました。前日の午後は「一楽、二萩、三唐津」と呼ばれ、茶道具の世界ではトップクラスの位置にある萩焼を堪能いたしました。で、今日はどうしようか、と思いつつ、この雨ではなあ、と気分はすでにダダ下がり。しかし、折角遠路、山口まで来たのですから、せめて片道だけでも「やまぐち号」を追いかけてみるか。意を決して、萩から山口への道を辿ります。前日は大山路第三踏切で撮影しましたが、今日はそこからさらに仁保寄りにある仁保路第一踏切へ行ってみることにしました。傘が吹き飛ばされそうなほどの風に、大粒の雨。ヒエ~。天気が良ければ場所を確保するのに苦労する場所でありますが、この日のギャラリーは結局、わたくし一人だけ。やまぐち号の爆煙を独占できたのは幸いですが、カメラのモニターで確認してもはっきりと分かる雨粒。ま、仕方ないね。でも、その分、煙は猛爆でございます。さあ、次は再び長門峡だあ。撮影地:山口線宮野~仁保今日6月7日は、ノルウェーがスウェーデンからの分離を宣言した日(1905年)、バチカン市国が誕生した日(1929年)だそうです。

2011/06/07

コメント(0)

-

C57やまぐち号、徳佐発車の爆煙

まだまだ追跡は続きますよぉ。長門峡の次は地福の発車というのが、やまぐち号追っかけのお決まりパターンなのでございますが、地福に近づくと、C57が動き出しているのが視界に入りました。こうなると、国道から踏切へと回り込む余裕はありません。仕方ないなあ。地福の発車はパスして徳佐をめざします。徳佐といえば、線路の西側から撮るのが定番の立ち位置でありますが、この日は駅前を通過し、東側のアウトカーブから狙うことにいたしました。やまぐち号と徳佐ですれ違うキハ40単行の普通が目の前を通過し、駅に停まるのが見えます。しばらくするとC57から真っ黒な煙が盛大に出始めました。最後の急坂に挑む前の最終調整です。長音一笛。ゆっくりとしたドラフトが、すぐにリズミカルな音へと変わります。おお、ここでも爆煙だあ。霜降りのよだれが出そうな煙であります。片道で3カ所撮影でき、ああ、大満足。今日はこれで切り上げ、萩へ行って大好きなやきもの(萩焼)でも愛でましょうか。撮影地:山口線徳佐~船平山今日6月6日は、楽器の日(全国楽器協会)、おけいこの日、邦楽の日、ベビーディ(読売新聞社)、芒種(24節気の一つ。芒のある穀物の種まきの時期)だそうです。

2011/06/06

コメント(2)

-

まわれ~、1750ミリ

シュウシュウと盛大にドレインを切りながら、C57が長門峡の鉄橋を渡ってまいります。クゥ~、たまらんなあ。機関車の動きにあわせてカメラを移動させながらシャッターを切っていきます。ファインダーの中では列車の大きさが刻一刻と変わり、ついには編成全体が入らなくなってきました。こうなると機関車主体のアングルです。さらに、それすらはみ出すようになります。ならば動輪とキャブのアップだあ。ドレインと煙でサンドイッチされた中、キャブの座席に座った機関助士さんの前方を見つめる眼差しがいかにも凛々しい。かつて蒸気機関車が鉄道の中心座標にあったころ、子どもたちの憧れの職業が機関車の運転士さんだったというのも当然のことと思えます。うん、かっこいい。目の前を1750ミリのボックス動輪がゴロンゴロン、ガッシュ、ガッシュと回転していきます。ああ、もうシビレます。ええモン、見せてもらいました。撮影地:山口線長門峡~渡川今日6月5日は、世界環境デー(国連)だそうです。

2011/06/05

コメント(0)

-

C57やまぐち号、汽笛100選の長門峡発車

バッボッ、バッボッとゆっくりしたブラスト音を響かせながら目の前のカーブを曲がるSLやまぐち号。通り過ぎる客車の窓に向かって手を振るお約束のセレモニーを終えたうえで機材の撤収です。いやあ、よかったなあ、と余韻を楽しむ間もなく、次なるポイントへと移動開始でございます。スムーズに移動できれば、片道で3回から4回、撮影できるのがやまぐち号のうれしいところ。次は篠目の発車か、長門峡の発車か。迷いましたが、手堅く長門峡の発車をセレクトいたしました。長門峡のお立ち台へは余裕をもって到着。わたくしと同世代か、少しだけ人生の先輩とお見受けする方々がすでにスタンバイされていました。いずれもご夫婦で汽車の撮影というのが、何とも微笑ましい。定刻。長門峡の山々にC57の長汽笛がこだまします。ここの汽笛は何度聞いても痺れます。ボーーッ、ワアアァァ~ン、余韻とともに山々に反響するのがすばらしい。もし、蒸気機関車の汽笛100選というのがあったら、ここは間違いなくトップ3に入るでしょうね。撮影地:山口線長門峡~渡川今日6月4日は、歯の衛生週間(厚生省、文部省、日本歯科医師会、4日~10日)、虫の日(日本昆虫クラブ)だそうです。

2011/06/04

コメント(0)

-

雨もまた良し、C57やまぐち号

先週末、久しぶりに山口へ行ってきました。台風2号の接近で、これ以上は望むことができないほどのすばらしい天候(爆)。気温も低めで、煙は期待できましたと、まずは精一杯の負け惜しみから(泣)。天気が悪いだけにファンの出足も低調。そりゃそうだわな、こんな天気の日に撮影に来るなんて、よっぽどの物好きやわ、と自分で自分を慰めながらカメラをセットしたのでございます。皮切りは定番の大山路か、とも思ったのでありますが、それもいかがなものかと、少し離れた大山路第3踏切を選択したのであります。久しぶりのこのポイント。以前に比べて手前の木の枝が伸びてきましたね。このままだと、近い将来、枝の処理に工夫が必要になるかも、と思いながら、アングルを決めるために周囲をロケハン。誰もいないというのは、こういうときに便利でございます。その後、ギャラリーが増え、とはいっても、あわせて4人。「ここ、大丈夫です?」などと、譲り合いながらの撮影です。雨のため、少し遅れるかな、と思ったのですが、ほぼ定刻に、重低音の汽笛とブラスト音が轟いてきました。ああ、これだけは何度聞いても気分が高揚するなあ。天気が悪いのなんか、忘れてしまいます。そう、痛いの痛いの、飛んでけ~、てな感じになるのですから、不思議なものでございますね。撮影地:山口線宮野~仁保今日6月3日は、測量の日(国土地理院、1989年)、ムーミンの日だそうです。

2011/06/03

コメント(2)

-

新型キハ189系「はまかぜ」の交換

午後、山陰本線八鹿付近での見ものと申しますと、宿南信号所における特急「はまかぜ」の交換を忘れてはいけません。この離合シーンは、キハ181系時代の「はまかぜ」でも撮影させていただいておりますが、キハ189系に変わってから、果たして同じように交換しているのだろうか、一度この目で確かめなくっちゃ、と思っておりました。この日は国鉄色の183系や381系特急の雄姿に加え、キハ189系「はまかぜ」の交換シーンを確認するのも、わたくしの中ではmustな事柄でございました。上り381系「こうのとり」撮影後、来た道を引き返し、宿南信号所そばでスタンバイしました。交換シーンの少し前にやってきた下り「こうのとり」が、381系であったのは二重の意味でラッキーでございました(わたくしにとって、それが国鉄色381系「こうのとり」を撮影する最後の機会となりました)。「はまかぜ」の車輛は置き換わりましたが、ダイヤ改正後も運転のスジに変更はありませんので、おそらく交換するだろうとは思っておりましたが、やはり現実にこの目で見ないと落ち着きません。そして定刻。まず、下りの「はまかぜ」3号が、カーブの向こうから重厚なエンジン音を響かせながら近づいてまいりました。ゆっくり退避線に入り、一旦停車。程なくして上りの4号がやってきて、2つの編成の離合が実現しました。あれっ? と思ったのは、キハ181系時代と退避、交換する線路が入れ替わっていることです(ヘッドライトとテールランプに注目し、両方の写真を比較してご覧ください)。以前の状態が、「左側通行」という原則をとる日本の鉄道では当たり前だと思うのでございますが、なぜ、キハ189系になって左右が入れ替わったのでしょう? う~む、これを考え出すと、また眠れなくなっちゃう(笑)。撮影地:山陰本線八鹿~江原今日6月2日は、横浜港開港記念日、長崎港記念日、うらぎりの日だそうです。

2011/06/02

コメント(0)

-

381系特急「こうのとり」は過去帳へ

今日から6月。すでに381系「こうのとり」は過去のもの(になったはず)。でも、このブログでは、もう少しだけ続けましょう。本来候補としていたポイントへは「きのさき」を撮ったあとに辿りつきました。次に来るのは、上りの「こうのとり」ですが、列車の運行パターンからすると381系であると予想されます。そして定刻。遠くのカーブを曲がり、直線コースに入ってグングンを接近してくるのは、まぎれもない国鉄色の381系であります。やった!少し前まで、このブログでも関西は国鉄色天国などと言っておりましたが、「雷鳥」や、「北近畿」から姿を変えた「こうのとり」などは、いずれも記憶の彼方へと飛び去っていきました。時代が変わるのは世の定めを改めて実感いたします。撮影地:山陰本線国府~江原今日6月1日は、日本国有鉄道、日本専売公社発足(1949年)、気象記念日(気象庁)、電波の日(郵政省、1951年)、人権擁護委員の日(法務省他、1981年)、写真の日(日本写真協会、1951年)、国際放送記念日、真珠の日(日本真珠振興会)、万国郵便連合加盟記念日、麦茶の日(全国麦茶工業協 同組合、1986年)、ねじの日(日本ねじ工業協会、1976年)、梅の日(梅研究会、1987年)、ガムの日(日本チューインガム協会、1994年)、あゆ解禁、衣替え、生糸年度始め、薪能、氷の日(日本冷凍事業協会)、バッジの日(徽章工学協会、1993年)、省エネルギーの日(毎月)男女雇用機会均等月間(労働省)、まちづくり月間(建設省、都道府県、市町村)だそうです。

2011/06/01

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1