2011年08月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

タジクマドゥのキューロク型コッペル

ナイトショーといえば、タジクマドゥで見た夜の景色も忘れられません。ここタジクマドゥには、日本の9600型蒸気機関車を連想させる機関車がおり、3年前にも一度確認しているのでございますが、そのときはあまりうまく撮れませんでした。今回そのリベンジを果たせたら、という想いをわたくしは密かにいだいていたのであります。午前中、スラギ製糖工場で撮影したあと、7時間ほどかけて移動し、タジクマドゥのヤードについたときには、すでに夜の帳が下りていました。ヤードのそばに車を近づけると、憧れのキューロク型が停まっているではありませんか。一同欣喜雀躍し、早速撮影機材を持って飛び出しました。タジクマドゥのヤードで稼働していたのはキューロク型の6号機(キャブにつけられている銘板を確認すると、このキューロク型はコッペル製であることが分かりました)と、画面右に写っている5号機の2輌だけでしたが、念願だったキューロク型のナイト撮影を堪能できたことは、この日の大きな収穫でございました。撮影地:インドネシア・ジャワ島・タジクマドゥ今日8月31日は、都電の廃止が決まった日(1963年)、野菜の日(1983年)、そばの日(毎月)だそうです。

2011/08/31

コメント(2)

-

フィールドに上がった手筒花火

日が完全に沈むと、この日もう1つのイベント、バガス花火ショーの始まり、はじまり。フィールドでのナイトショーは、まわりに電灯1つない闇夜ですから、手持ちの懐中電灯を頼りにピント合わせをしなければなりません。この夜は満月に近かったので多少は明るいのですが、カメラのファインダー上での視覚的効果はほとんどございません。機関車の前照燈の調子が悪いということで、その代わりにガスランタンが灯されました。これが電灯と違って、なかなかにムーディー。そしてカマに燃料をくべると、ワンテンポ置いて煙突から火の粉が舞い上がります。サトウキビのフィールドで盛大に上がったバガス花火。モニターで写り具合をチェックしたときには、日本の伝統的な文化である手筒花火の華麗さを思い出してしまいました。撮影地:インドネシア・ジャワ島・スンベルハルジョ今日8月30日は、富士山測候所記念日、みその日(毎月)だそうです。

2011/08/30

コメント(0)

-

日没の絶景

水牛機関車にムチが入るのは日没間近。あまりゆっくりしていると、もう1つの絶景を見逃すことになってしまいます。そう、夕陽バックが今回どうしても押さえておきたかったシーンなのでございます。機関車が停まっている場所へアタフタと駆けつけると、同行のT島さんや鈴屋さん、ktkrさんはすでに準備万端で、太陽の位置が希望の場所へ降りてくるのを今や遅しと待ち構えています。わたくしも大急ぎでカメラをセットし、露出を調整いたします。待つこと数分。太陽が動くのは思いのほかに早いもの。シャッターチャンスは刻一刻と変わってまいります。何度かシャッターを切るうちに、地元の方が自転車に乗って現れました。うん、いいじゃない。太陽、機関車、自転車おじさん、三者の位置関係を見ながらカットを重ねます。おじさんが画面から消えるのとほぼ同時に太陽も最後の輝きを落としました。モニターで確認すると、コウモリでしょうか。ちょうどいい位置にワンポイントのアクセントで入っています。これで決まり! 思い出の1シーンを押さえることができました。撮影地:インドネシア・ジャワ島・スンベルハルジョ今日8月29日は、焼き肉の日、秋田県の記念日、文化財保護法施行記念日、肉の日(毎月)だそうです。

2011/08/29

コメント(2)

-

がんばる支線機関車たち

運転指令所前から乗ったローリーに1時間ほど揺られて辿り着いたフィールドでは、空車のローリーを一定の台数ごとに仕分け、水牛たちが刈り取りの行われている畑へと運んでまいります。刈り取り場所は、毎日少しずつ変わるため、即席で引かれた支線には、たとえナローといえども、重量物の機関車は入っていけません。そこで活躍するのが水牛たちであります。機関車が到着する場所の近くには水牛小屋が建てられ、10頭以上もの支線用機関車(水牛)が待機しています。彼女たち(ローリーを牽引するのはメスの仕事のようで、子牛とオスは支線機関庫でお母ちゃんの帰りを待っています)はローリーが到着すると自分たちの出番ということが分かっているらしく、機関士(牛飼い)が2頭建てに編成するのを当然のように受け入れています。そして空ローリーを刈り取り場所の近くまで届けた支線機関車たちは、そのまま重連単機回送してきて、支線機関庫で夕方の仕業まで休憩いたします。帰り着くと同時に近くの水場で川に浸かるものもいて、その姿は「水の牛」に恥じないものでございます。本日の「思い出の1枚」は、夕方、サトウキビを満載したローリーを懸命に引っ張る水牛機関車の雄姿であります。支線から本線につながる部分は、短いながらもサミットとなりますので、このときは後続の列車から切り離された機関車が増結されて4重連となる場合もしばしば見受けられます。機関士のムチが入り、足を踏ん張る水牛機関車たち。これが本物の蒸機ならば、爆煙まちがいなしの力行シーンでございます。撮影地:インドネシア・ジャワ島・スンベルハルジョ今日8月28日は、民放テレビスタートの日、にわとりの日(毎月)だそうです。

2011/08/28

コメント(0)

-

こぼれる笑顔

空のローリーに揺られて辿り着いたフィールドで、お決まりのカットをいくつか撮ったあとは特にすることもなく、水牛をつないでいる小屋の中で灼熱の太陽光線を避けながら、同行の仲間と雑談。お昼前の少し気だるい時間が流れます。そうした状況を見越して、ガイドのアリフさんが機関士さんと交渉。機関車を停めている場所から、あと数キロ進んだ所まで蒸機を走らせ、写真を撮らせてくれることになりました。バナナの並木をバックにしたり、小さな鉄橋を渡ったりするシーンを押さえながら、フィールドの外れにある村に入っていきました。普段は蒸気機関車が入ってくることがないのか、鳴り響く汽笛に、子どもだけでなく、村の大人たちまで興味深げに家から出てまいります。特に子どもたちは、一旦停車した機関車の前で一かたまりになって大はしゃぎ。そして、その笑顔の可愛らしいこと。忘れられない旅の思い出がまた一つ増えたのでございます。今日8月27日は、「男はつらいよ」の日(映画・寅さんシリーズ第1回封切り、1969年)だそうです。

2011/08/27

コメント(0)

-

光のシャワーを浴びて

いずれの製糖工場とも魅力満載でありますが、わたくし的にはスンベルハルジョが一押しでございます。他の工場では、畑で刈り取られたサトウキビはトラックで製糖工場のヤードまで運ばれてくるのでありますが、スンベルハルジョだけは、フィールドまで機関車が空のローリー(運搬台車)を運んでいき、夕方、サトウキビを満載したローリーを牽いてもどってまいります。フィールドでの様子は後日、あらためてご覧いただきますが、「本日の思い出の1枚」は、朝、機関庫で撮影したカットでございます。今回訪ねた4箇所の製糖工場のうち、3箇所の機関庫に入れさせていただきましたが、庫と太陽の位置関係から幻想的なシーンが現出するのはここだけでございます。3年前にもこの光景を目にしていますが、もう一度見てみたいと念願しておりました。その絶対条件として、晴れなければならないのですが、幸いその条件もクリアー。夢に見た幻想的な景色を再び目にすることができ、思わず快哉を叫んでしまいました。きゃっほっ~太陽の位置と機関車から吐き出される煙の量が変わるにつれ、刻一刻と移り変わる光のシャワー。同じ場所であっても、二度と同じシーンを目にすることができないと言う点では、この場所での撮影も広い大自然の中での撮影と同じ条件であります。気づけば1時間ほど庫の中をウロウロしていたようです。そろそろフィールドに出発する時刻が近づいてきました。ガタガタのローリーに揺られてフィールドに出かけるのも3年ぶり。さあ、今日はどんな景色に出会えるのでしょうか。楽しみ、たのしみ。今日8月26日は、国産機(三菱製作「日本号」)による初の世界一周飛行(1939年)、ふろの日(毎月)だそうです。

2011/08/26

コメント(4)

-

パンガの機関庫に夕闇せまるころ

先日、インドネシアで撮影してきたカットを、今日からしばらくの間、ご覧いただきたいと思います。3年ぶりのインドネシア。どのように変わったのか、というのが訪問前の関心事でありましたが、いずれも大きな変化はなく、製造されて100年近い古典蒸機は、今なお現役でカクシャクとしておりました。ご同慶の至りでございます。今回撮影したのは、ジャワ島のパンガ、スンベルハルジョ、スラギ、タジクマドゥの4製糖工場で働いている蒸気機関車と、ソロ市内で行われているチャーター列車でございました。蒸気機関車の運用は製糖工場ごとに異なります。最初に訪れたパンガでは、サトウキビを満載したローリーを、ヤードから工場前のヤードまで移動させるのが主な役割。すでにディーゼル機関車も導入されていますが、馬力の点では蒸機の方が勝っているようで、ローリーの牽引数も大きく上回っていました。朝から夜まで、ひっきりなしに続けられる運搬作業でありますが、薄暮が迫り、コーランの聖なる祈りが捧げられるひととき、機関庫でも静かな時間が流れていました。バガス花火の美を堪能するには少し明るめでございますが、2輌の機関車から立ち上ったバガス花火は、漆黒の夜空に立ち上るそれとは、また一味違った雰囲気を醸し出していたのでございます。今日8月25日は、ラーメン記念日(日清食品が即席チキンラーメンを発売)、サマークリスマスだそうです。

2011/08/25

コメント(0)

-

車体を傾けカッとぶ「くろしお」

情景写真もいいけど、かっとびの編成写真も欲しいな、というわけで、大阪方向へ移動しつつ撮影ポイントを探しました。ちょうど御坊の町はずれで線路が大きくカーブするところがあり、そこなら、頭を大きく振ってカーブを駆け抜ける「くろしお」をアウトから狙うことができるのでございます。振り子電車の381系を強調できるアングルとも申せます。遥か彼方から一直線に進んでくる381系がすぐ目の前で大きく車体を傾けるさまは、なかなかに格好いい。迫力を感じたのでございます。撮影地:紀勢本線紀伊内原~御坊今日8月24日は、参議員選挙に比例代表制が導入された日(1982年)だそうです。

2011/08/24

コメント(0)

-

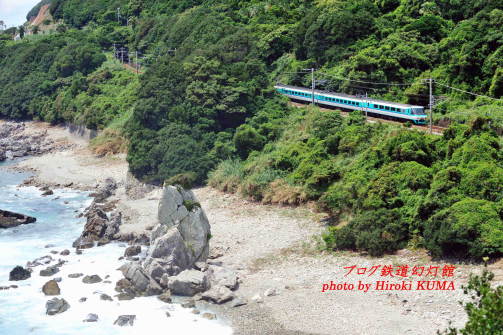

潮騒を聞きながら「スーパーくろしお」を待つ

渚のポイントで「スーパーくろしお」を見送ったあと、白浜方向へ移動することにしました。次なるポイントも海が見える、わたくしお気に入りの場所でございます。列車本数が少ないため、現地に着いたのは通過予定時刻の1時間以上前。とりあえず立ち位置を確認したあとは、真夏の刺すような陽ざしを避け、木陰でのんびりと過ごします。前日もこの日も、海は荒れ気味。白く泡立った波が岩場にあたり、ドーン、ドーンと響きあう音が遠くから聞こえてきます。列車通過予定時刻の少し前からお立ち台に立ってスタンバイします。列車は大きな岩の切りとおし部分を抜けるため、6輌編成の前半分しか見えないのが残念でありますが、この雄大な海辺の景色の前では、そんなことはどうでもいいような気がしてくるのでございます。撮影地:紀勢本線周参見~見老津今日8月23日は、処暑(24節気の1つ。暑さが峠を越し、後退し始める)だそうです。

2011/08/23

コメント(2)

-

渚ポイントの特急「スーパーくろしお」

串本で一泊した翌日は、古座を中心とした場所から撮影を開始いたします。昨日のブログでも紹介しましたが、白浜以遠の区間では「スーパーくろしお」と「オーシャンアロー」しか走っていないため、列車本数が激減いたします。少し物足らなさを感じるのでありますが、その分、のんびりとできるのでございます。手前に大きく海が入り、その向こうを「スーパーくろしお」が駆ける渚のポイントへやってきました。串本や古座には、これまでスキューバダイビングを楽しむため、何度も来ていますが、今回のように「海」抜きで串本に泊まるのは初めてでございます。ああ、また南紀の海に潜ってみたいなあ、と「スーパーくろしお」がやってくるまで、潮騒の音を聞きながら、そんな想いにとらわれたのでございます。撮影地:紀勢本線紀伊田原~古座今日8月22日は、チンチン電車の日(東京で初の路面電車を新橋~品川間で運行、1903年)、夫婦の日(毎月)だそうです。

2011/08/22

コメント(0)

-

赤鉄橋を渡る381系特急「スーパーくろしお」

この日は有田付近から撮影を始め、移動しながら南下を続けました。381系「くろしお」は京都・大阪と白浜を結ぶ特急で、白浜以遠の串本や勝浦といった街へは特急「スーパーくろしお」と「オーシャンアロー」がつないでおります。今回、中心的な被写体としたのは381系でございますので、白浜以遠のエリアでは「スーパーくろしお」が狙い目。しかも、ヘッドマーク付と、そうでないパノラマグリーン車と、前後の先頭車輌も異なります。できればヘッドマークのある側を、と思いましたので、そうなると大阪寄りの方を撮影しなければなりません。午前中、京都・大阪を出た「スーパーくろしお」や「オーシャンアロー」が南紀勝浦まで長駆して折り返すのですから、撮影時間帯は必然的に午後になります。こうした条件を踏まえて撮影ポイントをセレクトしたのが、本日の「思い出の1枚」。日置川鉄橋を渡る381系「スーパーくろしお」でございます。近時、赤いガーダー橋は数を減らしているというのを、ブログか何かで読んだような気がいたします。赤でも、緑でも、灰色でも、そんなに大きな違いはないように思うのでありますが、貴重品と聞くと、そこで狙いの列車を撮影しなければ、と思いますし、それが実現できたことを、ちょっぴりうれしく思う今日この頃なのでございます。撮影地:紀勢本線周参見~紀伊日置今日8月21日は、献血記念日、噴水の日、漬物の日だそうです。

2011/08/21

コメント(0)

-

南紀、みかん、そして特急「くろしお」

紀州といえば、やはりみかんでございます。有田みかんは、寒い季節には欠かせられない、こたつの友であります。しかし、今は夏。ハウス栽培は別として、黄色いみかんを見かけることは、ほとんどございません。線路際にみかんの木が植えられている場所もいくつか発見しましたが、今は青々とした葉を繁らせ、来るべき冬の収穫に備えております。本日の「思い出の1枚」は、そうしたみかん畑を俯瞰するポイントで撮影したカットでございます。11月以降、たわわに実ったみかんを入れてもう一回撮影する必要があるかも、と思いながらシャッターを切った次第でございます。撮影地:紀勢本線紀伊宮原~箕島今日8月20日は、新幹線こだま号に禁煙車が登場した日(1976年)、交通信号の日、蚊の日、NHK創立記念日だそうです。

2011/08/20

コメント(0)

-

夏色の381系特急「くろしお」

紀勢本線の電化区間は381系が運転されていますが、これも順次、新型車輌に置き換えられることが決まっております。「北近畿」などを中心とした183系の置き換えに次ぐものでありますが、381系「くろしお」は国鉄色ではありませんので、485系「雷鳥」や183系「北近畿」ほどのフィーバーは起こらないかもしれませんが、いずれにしても早いうちに記録しておくにこしたことはありません。というわけで、先日、紀勢本線に出かけてまいりました。紀勢本線、南紀といえば、すぐに海を連想いたしますが、海がらみで撮影できる場所は意外と少ないのでありますよ。そのなかで、和歌山の少し南、冷水浦と加茂郷との間では和歌の浦をバックに「くろしお」を撮影することが可能であります。残念ながら、地形的な関係で、全編成を収めることはできませんが、ならば逆に、先頭部分を中心に海と組み合わせようと考えたのが、本日の「思い出の1枚」。青い海を配して夏色の381系「くろしお」が表現できたのではないか、と自分的にはちょっぴり満足。撮影地:紀勢本線冷水浦~加茂郷今日8月19日は、俳句の日、バイクの日(総務庁)、クラシック音楽の日(日本音楽マネージャー協会、1990年)、トークの日(NTT) (毎月)だそうです。

2011/08/19

コメント(0)

-

帰ってきた阪急6300系京とれいん

最近、阪急の京都線では、往年の名車・6300系が「京とれいん」として生まれ変わり、新たな活躍を始めています。阪急の伝統カラーであるマルーンのボディの上にゴールドで扇子などの模様があしらわれ、なかなかにシックかつゴージャスな色合いなのでございます。わたくしは外からしか見ていないのでありますが、車内も京の町屋を連想する造りになっているそうでございます。現在のところ、走行は土・日限定で、1日4往復。東北大震災のため、日本を訪れる外国人は激減しており、京都もその影響を受けているそうでありますが、こうした古都・京都のイメージアップにつながる列車が、観光客誘致の一役を担うことを期待したいものでございます。がんばれ、6300系!撮影地:阪急京都線崇禅寺~南方今日8月18日は、高校野球記念日(第1回全国中等学校優勝野球大会開催、1915年)、太閤(豊臣秀吉)忌、頭髪の日(毎月)だそうです。

2011/08/18

コメント(2)

-

夏雲と201系の夏物語

本日、インドネシアから帰国いたしました。いやあ、楽しかったあ。ヘロヘロの線路にサトウキビを満載した貨車を牽くオールドタイマーの蒸気機関車たち。3年ぶりの再会ではありましたが、今もってこうした景色が撮影できるとは夢のようなできごと。平成の奇跡を目の当たりにでき、まさしく「鉄」冥利につきます。今回もバガス花火をはじめとして、真夏のナイトショーを堪能させていただきました。詳しい報告は後日、改めてこのブログでさせていただきますが、写真データの整理に時間を要するため、しばらくはインドネシアへ旅立つ前に撮影したカットでつなぎたいと思います。本日の「思い出の1枚」は、地元大阪の桜島線で撮影したオレンジの201系でございます。すでに東京では姿を消した201系でありますが、大阪ではまだまだ元気。じゃんじゃんバリバリの状態なのでございます。しかし、駅撮りは別として、駅間での走行写真となると、大阪環状線では、かなり限られたポイントしかございません。そこで同じくオレンジの201系が走っている桜島線へと足を運んだわけでございます。カメラを構えていると、正面にニョキニョキと夏雲が立ちあがっています。お、形のいい雲じゃありませんか。それほど遠くない未来に夏雲を見たら、オレンジの201系を思い出す日が来るのかもしれません。それはそれで、ちょっぴり寂しい夏物語ですね。撮影地:桜島線安治川口~西九条今日8月17日は、プロ野球ナイトゲーム記念日、パイナップルの日だそうです。

2011/08/17

コメント(2)

-

683系特急「はくたか」

倶利伽羅の踏切では、地元のファンの方と楽しい時間を過ごしました。定期的に撮影を続けられているようで、「トワイライトの通過は何分で、そのあと1分後にEF510の牽く貨物が反対からやってきます。このカーブの先でよくすれ違うため、ビデオを撮る人はそれを狙って線路際に立っていますよ」と、列車の通過時刻を分単位で教えてくださいます。いやあ、すごい。しかし、残念ながらこの日、貨物はウヤ。トワイライトとすれ違うEF510は幻の名シーンとなりましたが、いつか見てみたいものでございます。通り過ぎる北陸本線の列車を撮影したなかに、金沢発の「はくたか」がありました。これはサンダーバードなどと同じ683系でありますが、「サンダーバード」や「しらさぎ」とは異なり、赤がシンボルカラーとなっております。しかし、それも地元の方に伺うと、車輛運用の関係から、「はくたか」イコール赤のラインボディとは限らないようであります。実際、この日もサンダーバード車輛が「はくたか」としてやってきて、ガッカリしましたから。今度こそは、と思って待っていると、1時間後にやってきたのは純粋の「はくたか」車輛。大阪ではお目にかかれない赤の683系に、ちょっぴり熱くなったわたくしでございました。さて、本日からインドネシアのシュガートレインを撮影しにいってまいります。日本出国は明朝でございますが、ブログの更新ができませんので、ひと足お先に夏休みのご挨拶を申し上げます。3年ぶりの真夏の夜のバガス花火。今から楽しみでございます。帰国は17日。どなたさまも、ご機嫌よう。今日8月10日は、帽子の日(全日本帽子協会)、道の日(建設省、1986年)、宿の日(全国旅館環境衛生同業組合連合会)、トイレの日(日本衛生設備機器工業会)だそうです。

2011/08/10

コメント(0)

-

倶利伽羅峠の特急トワイライトエクスプレス

金沢で一泊し、翌朝は倶利伽羅峠へ朝練に行きました。金沢あたりでは「日本海」は早朝に通過するため、狙いは「トワイライト」であります。そういえば、去年の夏は『お立ち台通信Vol.7』の特集ページの原稿を書くため、「トワイライト」と「日本海」をよく追いかけたものです。おかげで、大阪から金沢あたりまでの主な撮影ポイントは大体分かったのでありますが、失敗をしないように、と思いながら列車を待つのと、のんびり雑談をしながら時間を過ごすのとでは、気分も大きく異なります。しかし、それも過ぎてしまえば楽しい思い出。去年の夏も暑かったなあ、などと思いながら列車の通過を待ったのでございます。今、目の前の踏切が鳴り始めました。さあ、「トワイ」の通過です。撮影地:北陸本線倶利伽羅~津幡今日8月9日は、長崎原爆記念日、野球の日(ミズノ)、ハリ・灸の日だそうです。

2011/08/09

コメント(0)

-

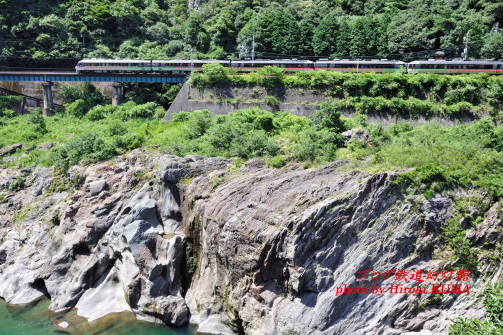

ダム湖でギラリのワイドビューひだ

高山本線を北上していくなかで、飛騨川のダム湖は外すことのできないお立ち台であります。この場所では、サイド狙いや望遠でのシチサンカットなど、いくつかのアングルがございますが、天気が良く、午後の陽ざしを浴びてバックの山がきれいに見えていましたので、ワイド系を選択いたしました。列車の遅れは相変わらず続いています。いつやってくるのか分からない特急を待つのは精神的に緊張感が伴います。雲が流れ、山に影を作っている間は、今来ちゃダメ、と思うのですが、それが通り過ぎ、きれいな緑の山が現れると、今すぐおいでとなるのですから、いやはや勝手なものであります。通過予定時刻をかなり過ぎ、ようやく遠くのカーブにキハ85系ワイドビューひだが姿を現しました。ガーダー橋を渡り、少し前へ進んだ瞬間、太陽の光を浴びてステンレスボディが強烈な光彩を放ちました。それに呼応して水面もギラリと輝きます。やった!撮影地:高山本線焼石~飛騨金山今日8月8日は、立秋、そろばんの日(全国珠算教育連盟、 1968年)、ひょうたんの日(全日本愛瓢会)、屋根の日・瓦の日(全国陶器瓦工業組合連合会)、ヒゲの日(シック 、1978年)、パパイヤの日だそうです。

2011/08/08

コメント(0)

-

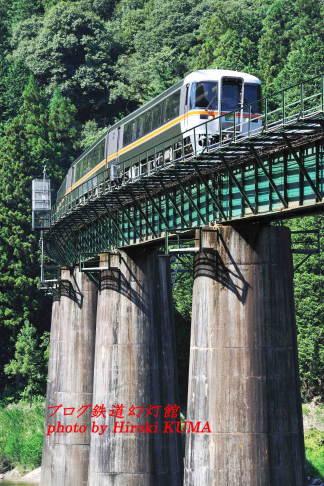

飛騨路を駆けるキハ85系特急ワイドビューひだ

飛水峡を越えたあたりから、高山本線は飛騨川に沿う形で走ります。当然、川を渡るところも多く、鉄橋が大きな撮影ポイントとなります。光線状態と鉄橋の位置関係、さらに列車の通過時刻を見合せながら撮影場所をチョイスしてまいります。もう少し先に進みたかったのでございますが、もうすぐ「ワイドビューひだ」がやってまいります。この日は何らかのトラブルがあったようで、ダイヤが乱れております。時刻表をベースにしながら、遅れの時刻を勘で補って列車通過時刻を予想いたします。下油井と白川口の間にある鉄橋で狙った「ひだ」。アウトカーブを見上げる形の構図となりましたが、それなりに迫力も出せて、これはこれで、ありかな、と。撮影地:高山本線下油井~白川口今日8月6日は、広島平和記念日、国立公園クリーンデー、ハムの日、太陽熱発電の日だそうです。

2011/08/06

コメント(0)

-

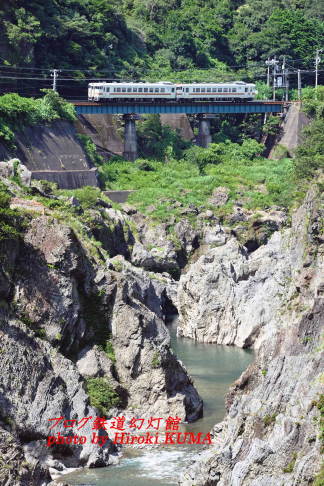

飛水峡を行くキハ47・40

本日の「思い出の1枚」は、昨日と同じ飛水峡で撮影したもののバリエーションカットであります。飛水峡といえばこの場所、この角度で撮ったものが有名でございます。雑誌の表紙になったこともあり、いわば絵はがき的お手本写真と申せましょう。急流の水が長年の歳月をかけて岩を削り取り、ゴツゴツとした岩肌が折り重なる屏風のような景色を生みだしました。天下の名勝でございます。その景色の中をキハ47と40のペアがゆっくりと駆け抜けます。鉄橋の上にバランスよく乗った瞬間がシャッターチャンスであります。うん、何とか押さえることができたかな。撮影地:高山本線上麻生~白川口今日8月5日は、タクシーの日(東京乗用旅客自動車組合、1984年)だそうです。

2011/08/05

コメント(0)

-

飛水峡のキハ85系特急ワイドビューひだ

太多線から高山本線へとポイントを移します。高山本線は非電化、かつ風光明美な路線で、わたくしのお気に入り線区の1つでございます。川に沿って撮影ポイントが点在しているという点では、四国の土讃線、九州の久大本線などに雰囲気が似ております。名撮影地の1つ、飛水峡へまいりました。水流で岩肌が削られたさまは、中央本線の寝覚ノ床にも似かよったところがあり、自然美を感じます。川に沿ったカーブをキハ85系ワイドビューひだが駆け抜けてまいります。おお、ビュリフォ~でございます。撮影地:高山本線上麻生~白川口今日8月4日は、橋の日、箸の日(わりばし組合、1975年)だそうです。

2011/08/04

コメント(2)

-

太多線の川景色

今日から美濃・飛騨方面へ転線いたしましょう。少し前、わたくしのもう1つの趣味であるやきもの(美濃焼と九谷焼)を愛でるため、多治見と金沢をひと回りしてまいりました。多治見では現代陶芸美術館を訪ね、ちょうど開催されていたオールドノリタケの美しさを堪能いたしました。そのあとは「お鉄」に変身、二兎を追いかけたのでございます。メインは高山本線でありますが、途中、太多線にも寄っていくことにいたしました。道すがらでありましたので、そのまま通り過ぎるのはもったいない、と思ったからでございます。太多線といえば、長良川に架かる鉄橋を外すわけにはまいりません。ガーダーとトラスの複合橋は、それなりに面白い光景でございます。こちらの方が規模は若干小さくなりますが、土讃線の吉野川に架かる鉄橋と似た雰囲気だな、と思ったのでございます。撮影地:太多線美濃川合~可児今日8月3日は、ハサミの日、はちみつの日(全日本はちみつ協同組合、1985年)、破産の日、鱧の日、ジャマイカ独立記念日だそうです。

2011/08/03

コメント(2)

-

C12を愛でる

機関車だけ、給水塔と一緒に、と機関車中心のカットを撮影したあと、細部の観察に移ります。ほかにファンがおらず、機関車を独占して撮影できるため、人に気を使わなくてよいのがうれしいところでございます。まずは足回り。ロッド、クランク……と仔細にながめてまいります。油がしっかりと注された走行部分には、走る機関車特有の生命感を感じます。きれいだなあ。このギラリ感がたまりません。続いてボイラー回り。ゆっくりと歩みを進めていると、大きく西に傾き、赤味を増した太陽の光を浴びて、サイドのタンクに付けられたナンバープレートがギラリと一瞬、オレンジ色に染まりました。くう~、きれい! ああ、これを見られただけで十分。DD51といい、C12といい、今日1日の出会いに感謝しつつ、家路を辿ることにしました。撮影地:若桜鉄道若桜駅今日8月2日は、学制発布記念日、パンツの日だそうです。

2011/08/02

コメント(2)

-

若桜鉄道のC12

メインイベントは終わったし、さあ、あとは鳥取名産のスイカでも買って家に帰ろうか、と思っていたのでありますが、まだ日も高いし、どこか寄り道するところはないかしらん、と思いを巡らせました。はい、わたくし欲張り者でございます。鳥取といえば、そうそう、若桜鉄道があったじゃないですか。以前にも一度行ったことがあるのですが、この鉄道にはC12が保存されており、調べてみるとこの日はドンピシャで公開日にあたっております。公開時間は夕方4時半までですから、移動距離と時間を考えると微妙な具合でございます。ま、どっちみち帰り道ですから、ダメもとで寄ってみましょう。山あいの駅に到着したのは展示時間を残すところ15分という時刻でございました。入場券を買って駅構内へ。お目当てのC12は、給水タンクの前で静かに佇んでおりました。保存機関車とはいえ、このC12は走行が可能な機関車であります。ただし、石炭を燃やして走るのではなく、コンプレッサーで圧縮した空気をシリンダーに送って走行するのだそうでございます。走行の形態はともかくとして、動き、走る機関車だけあって、現役機関車というオーラは十分感じることができます。ギリギリの到着ではありましたが、その分、ギャラリーはわたくしだけ。思う存分、C12との対話を交わすことができたのでございます。撮影地:若桜鉄道若桜駅今日8月1日は、大阪~神戸間で国内初の往復乗車券販売(1874年)、八朔、水の日(国土庁、1977年)、洗濯機の日、花火の日だそうです。

2011/08/01

コメント(2)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- REDSTONE

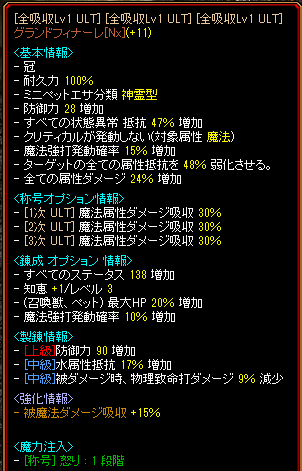

- グランドフィナーレ〜♪

- (2025-05-18 20:25:57)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:01:31)

-

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- 【不滅のあなたへ】#6「へいわのしょ…

- (2025-11-15 13:26:32)

-