2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年08月の記事

全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

紅衛兵 日経新聞 慌てて論調に保険

無党派投票動向変化で、見苦しい論調急転換こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧解散前後~選挙の「日経新聞」見出し等 『報道バイアス』はあるのかないのか?9/9付け日経新聞、に変化が現れました。朝刊の綜合・政治面(2面)の見出し、**********************外交・安保・憲法 論戦置き去り首相、郵政一本やり・・・(約7x8mm角の文字)民主 政治改革へ行動計画(「民主」は約6x6mm角、以降は約10x10mm角の文字)********************** 記事内容としては、「論戦が郵政民営化や社会保障に集中し、過去の選挙で争点となることの多かった外交・安全保障、憲法、政治とカネなどの問題が置き去りになっている」というものなので、一見中立。 しかし、自民党は争点を「郵政民営化」一本にしぼる戦略なので、実質的には、この見出しは、民主に有利な見出し。かつ「政治改革へ行動計画」の文字が、「首相、郵政一本やり・・・」の文字よりずっと大きい。「一本やり」と「行動計画」では、「行動計画」のほうが良く見えるのは明かでしょう。 以前書きました、下記なども含め、私は、これまで解散時から今まで見るに、日経新聞の記事は、記憶する限りで、ほぼ全て自民党を民主党に比べより良い印象を与えるものか、または、平衡して扱ったものか、何れかでした。記事全体として、民主に有利な印象を与える記事は、解散後、全く記憶にありません。(これは私の「印象」によるもので、私の「主観」です。客観的なデータに基づくものではありません)解散前後~選挙の「日経新聞」見出し等 『報道バイアス』はあるのかないのか? 突然、民主党に有利な記事見出し作りが出た理由は、私は、同9/9付け一面の以下の記事だと思います。(これも主観的推測です。念のため) 「『支持政党なし』と答えた無党派層でみると、小選挙区の投票先で、自民は20%→17%→16%と週を追うごとに下降、民主は11%→17%→24%と上昇し、今回逆転した。」 ※ %の数字は、日経新聞のネット調査で、調査期間は、古いほうから、8/24~26, 8/31~9/2, 9/6~9/8。 勝てないと思っていた民主党が、万一勝ったらどうするのか? いままでの一方的肩入れ報道では、もし民主党政権になった場合、関係が悪くなる。それで慌てて万一のため保険をかけた。そういうことであるのではないかと、疑われます。 日経新聞も、しかし、今回の解散から選挙までの報道で、ずいぶん読者の信頼を落としたと思います。ま、元々、この新聞、いわゆる「自己責任論」の頃から、節目節目では、「政権ちょうちん新聞」のような感じが強くなり、社内で自由に物が言えなくなる、ような雰囲気がなんとなくひしひしと紙面から伝わってくる、ような感じを受けていました。あくまで私の主観ですが。こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧解散前後~選挙の「日経新聞」見出し等 『報道バイアス』はあるのかないのか?

2005.08.31

-

「郵政公務員のキ既得権」 とは?!

窓口のおねえさん、配達の人の「既得権」とは?こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧小泉首相自らが語る、年金改革 小泉首相自らが語る、郵政後の構造改革 郵政民営化に関連して、「郵政公務員の既得権」という言葉が、使われています。 郵便局の窓口で、「年金のお支払いは一期分でよろしいですか?」、と言ってスタンプ「ガチャガチャ!」と押して、お釣りを渡してくれる、おねえさんの「既得権」とは、なにか? バイクで、「○○さん、書留です。ハンコお願いします」バイクの音ブブブブーン。このおにいさんの「既得権」て何? 窓口のお姉さんがもらっている、手厚いと言われる「議員年金」か、配達員のお兄さんが、退職後、いくつもの「天下り」先から貰うと言われている、総額△億の「退職金」か? もしかして、勤務していないのに給与○△×○△×いろいろ? アレッ?。失礼しました。この上の4行、事実と異なりました。「そうじゃないよな!」。こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧

2005.08.31

-

小泉首相自らが語る、年金改革

あなたの考えは、なんですか?TBS 8/31放送討論こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧小泉首相自らが語る、郵政後の構造改革 以下、TBS 8/31放送分、筑紫哲哉の、ニュース23での党首討論から、年金改革の部分について、小泉首相と民主党の岡田代表の直接のやりとりがあった部分です。ほぼ、一字一句、発言通り。一部聞き取れない部分は□□としてあります。□□にしてある部分も最大でも数単語程度です。後半部、小泉首相の発言中に、岡田代表がだいぶん発言を被せてますが、小泉首相の発言の前と後ろを括弧で閉じないことで、小泉首相の発言が続いていて、そのように岡田氏発言が被さっていることが分かるようにしてあります。*******************************************岡田 「さっき志位さんが言った、その土台の部分ですね、ま、我々は消費税でやるって、そこが志位さんとは違うんですが、土台の部分が壊れてる。特に国民年金 4割の人が未納だ これでは、ですね、近い将来無年金者が続出するんですよ。老後に収入のない人がたくさん出てくる。これは政治としては絶対にね、そんなことがあってはよくない。いい社会とは言えません。 で、ここをどうするんですかっていうことを、総理にこの前、記者クラブでの討論で聞きましたが、総理は一元化の問題にすり替えてお答えにならなかったんです。ですから答えてください。これだけ、国民年金が壊れていて、無年金者が近い将来続出するっていうことに対して、どういう手を政府は打とうとしてるんですか、総理は打とうとしてるんですか?」小泉 「これは一元化しても岡田 「一元化の問題じゃないんですよ、土台の部分の問題なんですよ」小泉 それは、国民年金は、今の制度のままで、如何に、ええ、未納をなくしていくかと岡田 「でも、全然上がってないじゃないですか。収納率は全く変わってないんですよ」小泉 いうことに□□(不明; 「注力」?) しております。そういう中で、今言った議論をお互い協議をしていこうということで、与野党協議会出てるんですよ。それに対して、まあ一元化、賛成、反対もあるでしょう。確かに共産党の皆さんは、一元化、必ずしも賛成じゃないと聞いております。岡田 「これは一元化の問題とは違いますから」小泉 ですから国民年金が厚生年金と一元化されて、果たして未納率が解消するかどうかという問題も、議論しようということで岡田 「いや、これは一階の部分の話ししてるんですから。その一元化の話しとは切り離して理解しなきゃいけない話しなんですよ」小泉 あのう、協議会してるんですから、□□□□(聞き取れず) 与野党協議会で岡田 「総理は全然そこがお分かりになってないんですよ。そんな一元化の議論をね、何年もかけてやってたら、ほんとに無年金者が出てきますよ」小泉 やってる問題を今ここで、□□□(聞き取れず)とどうなんのかと? だから、これから協議しませんと言ってるのは、これじゃあ話し進まないじゃないですか? せっかく皆さんが入って協議会を作ってやってるっていうんですから」岡田 「先送りのための協議はやりません」*******************************************私のコメント; アNaタノ カンガエハ Naンデスカ? こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧 なお、上記の部分のみだと、なぜ民主党の岡田代表が協議をしないと言っているのかと疑問が湧くと思いますので、不公平にならないように、岡田氏が、この部分の前に語っていたところも念の為、以下挙げておきます。「まあ、私はひじょうに怒ってるわけです。この問題は、党の中にも二つの意見がありましてね。始める時に、協議を始める時に。これは選挙の争点を隠すための協議会だから乗るなという意見。しかし、私はやっぱり小泉総理はじめですね、心ある与党の人たちを信じたい。やっぱり党派を越えて議論できるのは一番いい。そう思って、この協議会、スタートさしたわけです。 ただ一つだけ、小泉さんに約束を求めた。それは秋までに年金の抜本改革の骨格を作ると、つまり、どんどんどんどん、先送りするんじゃなくて、期限を決めてやりましょうと。その前提で始めました。しかし、もう秋ですけども、とてもですね、そういった決着、骨格ができる、そういう、あの、状況にはありません。ですから私は、この問題、ひじょうに怒ってるし、そして与野党の年金協議はありません。われわれはもう、こんな引き延ばしのための協議をするつもりはありません。」 以上。

2005.08.31

-

「郵政民営化で全て解決」の怪

民営化会社より税収5千億 歳入不足に焼石水こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧郵政民営化(借金800兆 歳入48兆) 330兆の融資元を切るは愚かでは? 9/6付け日経新聞5面 「選択の前に政策論争を解く」欄にの記事には下のごとく書いてあります。 「最大の政策課題に掲げる郵政民営化が実現すると、民営化会社からの税収が年間5000億円見込める。だが数十兆円にもおよぶ歳入不足を解消するには焼け石に水」 さらに「政府が削減対象としている国家公務員の人件費は年4兆円規模。選挙戦当初、党内には「一割強減らす」という声もあったが、それで浮く費用は6000億円に過ぎない」 この2番目は、やや分かりにくいですが、現在の国家公務員の人件費総額が年4兆円なら、その人件費総額の1割強を減らしても、6000億円程度しか削減できない、ということだと思います。 また、選挙関連番組のTV討論会等の発言によると、現在の政府トップは、郵政公社職員の給与は税金から出ているのではなく、郵政公社の事業収入から出ているという批判は事実としては正しいが、10年後以降民間人になるから税金の節約になる、というような説明をしていました。で、今後10年は郵政公社職員の首切りはせず、自然減で対応するとも言っておりました。 む む む む む。、それでは?それでは? 「最大の政策課題」(改革の本丸)が実現して、税収が年間5000億増えて、そのほかに、郵政公社職員以外の、公務員削減で年間6000億円捻出して、で現在税収等では足りない国家予算約34兆。んじゃあ、約1/34しか埋まらない。年金破綻すると言われているが、これはどうなるのか? それで「郵政民営化ですべて解決」「郵政民営化は構造改革の本丸」なのか?? 二の丸、三の丸、四の丸、五の丸、六の丸、七の丸、・・・・丸、丸、丸、・・・・他をやってもらわなきゃ、全くどうしようもなさそうですな。 他のことも、「なに」を、「どう」、やるのか説明してもらわないと、どうしようもなさそうですな。 他に、しっかりした案、具体策、道筋、見取り図、目標、がないとどうしようもなさそうですぞなもし。えっ、ええ!赤字を放置すれば加速度的に国債発行額が膨らみ、今から20年後には、税収のすべてを国債の利払いにつぎ込む状況になる 20年前、松田聖子「天使のウインク」 流行りましたねえ♪ かけ声ばっかりで、拳振り上げて、大河ドラマ気取りしとる場合じゃないですばってん。 郵政民営化は私は反対だけれども、その是非は、ここではひとまず置くとして、 郵政民営化以外をやらないと............爆死!!!!!!!!!こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧

2005.08.30

-

20年後 税収、利払いで全部「パー」!!

国 審議会試算 税金 利子返してすっからかん?!こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧郵政民営化(借金800兆 歳入48兆) 330兆の融資元を切るは愚かでは?9/6付け日経新聞5面 「選択の前に政策論争を解く」欄によれば、財務相の諮問機関「財政制度等審議会」の報告書の内容では、赤字を放置すれば加速度的に国際発行額が膨らみ、今から20年後には、税収のすべてを国際の利払いにつぎ込む状況になるとのこと。そして、国の政策は毎年100兆を超える新規借金で賄う計算になる。とのこと。1985年の流行歌:ミ・アモーレ、天使のウインク、なんてったってアイドル、 悲しみにさよなら、セーラー服を脱がさないで、 俺ら東京さ行くだ、恋におちて1985年: 男女雇用機会均等法成立こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧

2005.08.30

-

お詫び 郵政公社職員は国家公務員

誤りのお詫びこのブログの『郵貯簡保の330兆は「巨大利権」』記事中、下記の部分(この記事末尾****線以下) に誤りがありました。吉田和男氏の「日本の国家予算」(講談社)中に、郵政職員は、いわゆる現業職員であるという記載があったことと、給与は税金ではなく、事業収入から出ていることから、私は、郵政公社職員は、「国家公務員」ではなく、「現業職員」という身分だ、と考えておりました。 が、正しくは、郵政公社職員40万人弱の身分は約26万人は「国家公務員」で、残りのがアルバイト等、そして、そしてこれら40万人弱の人件費は、郵政公社の事業収入から支払われており、税金は使われていない、ということのようです。 誤りについてお詫びさせていただきます。なお、26万人以外のアルバイト、短時間職員等が国家公務員かどうかについては、今のところ調べ切れていません。また分かればお知らせしたいと思います。********************************誤りがあった部分。(元記事では既に訂正済) ※これについては、TVの党首討論などにおいて、主唱者より、たしかに現状で郵政公社の職員は「公務員」に当たらず、人件費は税金から出ているわけではない。また、今後、10年は首切りはせず、自然減で対応する。しかし10年後以降は民間人となるため、大きな歳出削減になる、と説明されています。

2005.08.30

-

郵貯簡保の330兆は「巨大利権」

330兆に群がり寄せる国内外資本の強大なエネルギーこちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧 今日の記事の表題、記事冒頭のサブタイトルと、「330兆は巨大利権」という考え方は、基本的に私の仮説です。これは、科学での仮説、と同じように、このように考えると、多くのことが筋が通って説明できるのではないか、というような仮の考え方です。金額的には「利権」にならないほうが極めて不自然だと思いますが、私は、報道機関ではありませんので、確証等は持ち合わせません。誤解のないよう、念のため記させていただきました。今後、ジャーナリズムで、この見方からの検証が進むのではないかと「予想」しています。 最近、自分のなかでもやもやしていたことが、急速に焦点を結びつつあるような感じがしています。 長野県の田中知事が、日本の、1時間当たりの借金増加額として紹介しているのが39億円です。39億円が、いったいどのくらいの金額かというと、5人が焼き肉を食べにいって1人頭5000円食べたとすると、15万6千回、なんだそれは?、というような回数ですが、とにかくそれだけ食べることのできる額で、5人で毎日3食とも食べ続けたとしても、142年かかる、という想像し難い金額です。 で、330兆とは、この39億の実に84615倍、39億円の八万四千六百十五、倍です。1時間でこの39億を使い尽くすペースで使って24時間フル稼働しても、330兆円を全部を使い切るには、10年近くもかかります。どれだけの、莫大な金額か分かろうものです。 一般に【「構造改革」 (良い方に変わること)】 と考えられている「郵政(ゆうせい)民営化」「郵政民営化」の一番の本質は、「この気も遠くなるような330兆という莫大な資金が民間に放出される」ということだと思います。 世界史上でも例をみないと思われる、これほどの巨大な資金が市場に放出されるとなれば、どうなるか? アメリカの対日要求、「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」に、郵政の民営化の要求が含まれていることは、ブロガーの間で有名な事実です。***************** 在日米国大使館HP「本年の要望書において米国は、日本郵政公社の民営化計画が進んでいることを受け、勢いを増している日本における民営化の動きに特段の関心を寄せた。これに関して、日本経済に最大限の経済効果をもたらすためには、日本郵政公社の民営化は意欲的且つ市場原理に基づくべきだという原則が米国の提言の柱となっている」***************** また、楽天ブログ内の、あるブロガーの方の記事によれば、共産党機関誌の赤旗の日曜版が、今年2/28日の新聞各紙に、「(民営化で郵貯・簡保の)規模の縮小は欠かせません」、という、銀行・生保業界連名の1ページ大の意見広告が掲載されたと報じたということです。こんなことで嘘をついてもすぐばれますから、そのような全面広告が2/28に新聞各紙に掲載されたというのは、まず間違いないでしょう。(見つかりました。内容としては、民営化と金融・保険部門の規模の縮小を求めるものです)http://www.zenginkyo.or.jp/opinion/17/pdf/index170228.html) 外資、国内資本に関わらず、これだけの金が民間に放出されるとなれば、その金に 「群がり寄せる」 エネルギーもまた、歴史的に例のないようなすざまじいものになると考えるのが、論理的に自然でしょう。私は、現在起きている大きな流れが、ここに群がり寄せる物の、強大なエネルギーによって作られている、と考えた時、なにか多くの事に急に合点がいくような気がしてきました。 私は、これまで所謂、「ハゲタカ外資」論について一顧だに値しない議論だと考えてきました。国内企業が外国資本の下に入ることは、企業全体の数について一定の程度までなら、むしろ、経済の活性化に役立つし、単に外国資本だからという理由だけで、問題とすることは、国際経済社会が緊密に繋がりあった今日にあつて、時代遅れの排外思想だ、と考えてきたからです。 しかし、この330兆という気も遠くなるような莫大な額と、現在のほとんど財政破綻といってもいい国の財政状況を考えた時、いままで手の届く所にあった330兆が外国資本の下に入ったら、これを取り戻すことは出来ず、国の財政が実際にほぼ破綻した際も、この330兆を活用して切り抜けるようなことは出来なくなるだろう。 また、国内資本、外国資本に関わらず、この330兆をものすごい勢いで取りにくることは間違いなく、公益というような考え方がどんどん薄れる今日にあって、その330兆が国内資本のもとに入ろうが、外国資本の下に入ろうが、いずれにしても危機の際のリザーブとしては機能しないだろう、と考えた時、外資だ国内資本だという以前の問題として、そもそも、この330兆という利権を、この財政状況の中手放すという選択は、後生に渡って、日本と、私たち日本人にとって、永遠に悔いを残すものになりはしないかと、たいへん危惧するようになりました。 私が、このように考えるようになったひとつのきっかけは、2週間くらい前に、立花隆の書いた以下の論説を読んだことです。http://nikkeibp.jp/style/biz/topic/tachibana/media/050811_kaigai/直接のきっかけではないので、漠然としたものですが、その後いろいろ考えるきっかけとなったのは、氏の上記論説の以下の部分等かと思います。 「日本の戦後の経済的成功を支えた国家体制=国家資本主義体制(1940年体制)の根幹部分は、世界最大の銀行たる郵貯などがかき集めた郵政マネーを国家が中心となって公共事業に投資して回転させていくという行為それ自体によって日本経済の根幹を支えていくという国家中心の資本主義体制にあったわけだ。日本の経済力をつぶそうと思ったら、この根幹部分をつぶすほかないと見抜いたアメリカのプレッシャーと願望と(以下略)」 「資金量350兆円の世界最大の銀行をつぶし、その回転力に頼っていた日本経済の一定部分から突っかえ棒を引き抜くからには、そのあとどのようなシステムに改変し、その過渡期をどのように混乱なしに切り抜けていくのか。少なくもそのためのベーシックなアイデアが出されていなければならないはずなのに、何もない」 また、いまひとつは、あの亀井静香が、TVのインタビューで語っていた言葉です。... ばかいっちゃいけませんよ。郵便局に集められたそうしたお金が、そうしたダムを作ったり道路を造ったり、住宅金融公庫で貸し出されたりして、国民生活のために使われてきたんですよ。それを無駄遣いがあったというなら、その無駄遣いをなくすというのが筋で、無駄遣いがあるからそうしたお金自体をなくしてしまおうというような議論はおかしいでしょう。... 亀井氏は、主旨としてはだいたいそのようなことを話していたような気がします。 私は、最初、また、地元に利益誘導している政治家が、追いつめられて毎度のことを口走っている、というようなイメージで聞いていたのですが、よく聞いているうちに、なにかひっかかるものを感じました。 といえば、元々私は、郵政民営化について、経営形態が民間か、公かというようなことにはほとんど興味がなく、問題は、財政投融資計画が、国会の議決を必要とせず、官僚によって恣意的に決められてきたこと※が本質的な問題で、それが国会の議決を経て決定されること、会計が透明化されて、マスコミ含め第三者の精査、チェックを受けるようになること、これが一番の改革だと考えてきておりました。現在では仕組みが変わり、財政投融資計画で使われている郵貯簡保資金は一部のみのようですが、それでも恐らく、実質的には、330兆の使われ方についての大きな見取り図は、いまだにたいして変わらないものと思います。だから、国の財政状況のことも考え合わせると、亀井氏の言うことは、実は自分の考えてきたことにも近い、意外に「論」としては、正論ではないかと思えてきたのです。※このリンク先の末尾、財政投融資計画の落参照[大東文化大学法学部法律学科の森 稔樹さん、という学者の方のHPのようです] 私は、新聞を代表とする、マスコミ始め言論界における民営化推進論が、概ね、「330兆が使えなくなることにより、財政支出に規律がかかり、財政悪化の歯止めになる」、というような議論に立脚していたのに対し、実際の導入にあたる政治主体からは「民間へ」「民間へ」という「民間」とさえ言えばなんでもいいような、国民説得術のような言辞がしきりに喧伝され、財政規律の話などはほとんど出てこず、且つ「民間へ」のの内容がはっきり説明されず、さらには、何時の間にか、やや「こじつけ?」と思われる公務員削減の議論が持ち出されて、それが中心に座るという無理、不自然な形が取られていることについて※、どうもなぜそんなまわりくどい言辞を使わず、直截に 「財政規律のため」、 と言わないのかと不思議に感じてきました。 ※これについては、TVの党首討論などにおいて、主唱者より、たしかに現状で郵政公社の職員の人件費は税金から出ているわけではない。また、今後、10年は首切りはせず、自然減で対応する。しかし10年後以降は民間人となるため、大きな歳出削減になる、と説明されています。 また、どうして今回、日経新聞は、なりふり構わず、と思えるほど、片側を支援するような、やや異様とも思える偏りを見せているように思えるのか、また経団連はなぜ、やや唐突に今回片側の支持を決めたのかなど。 が、330兆の放出が、それだけの額の 「利権の分配」 ではないか?、と考え始めた時、これまで疑問に感じてきた、ひじょうに多くのことが繋がって、統合的に理解されるような気がしてきました。その他、私が、このブログで書いてきたその他、諸々のことも含めてです。こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧

2005.08.29

-

各党、重要メッセージ目白押しの今時選挙戦

たまたま、重要メッセージ目白押しこちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧 たまたま、今回の衆議院選挙の選挙戦では、各党の発しているメッセージに、それぞれひじょうに深い意味を持つものが多いように感じられます。 以下は、政党の発しているメッセージそのものを記したものもありますが、多くは、私が各党の選挙戦での主張を綜合的に判断して、各党はこれが言いたいのだろう、と推測したものの中から重要だと思った部分を、私なりに私の言葉でまとめたものです。************************************■自民党: 公的部門に死蔵されている、また一部が無駄に使われているお金を 民間に回して、経済を活性化しようという、自民党のメッセージ。□民主党: 一部の人たちだけが豊かになるのではなく、みんなが豊かになり 安心して生きてゆける社会を作っていこうという、民主党のメッセージ。■公明党: 少子社会に向けて、子育てを社会全体で支援する体制を作ろう という、公明党のメッセージ。□社民党: 戦後60年、これまで日本が戦争に巻き込まれ、また加担することの 防波堤となってきた、憲法9条の改定を止めなくていけない、という 社民党のメッセージ。■共産党: 日本を、優勝劣敗、大資本中心の世の中にしてはいけない、という 共産党のメッセージ□国民新党: 権力を持った人に、YESという他ない、言論によって物事が決せ られない政治の現状は、民主主義の危機だという、国民新党の メッセージ。■新党日本: 信じられる日本、と生活者の目線に立った政治を、他人任せでは なく、自分たちの手でつくりだそうという新党日本のメッセージ。************************************こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧

2005.08.29

-

俺は非情と

誰もが、自分には違う、と◆このブログの記事一覧「俺は非情だ」、という男がいる。誰もが、自分には違う、と思っている。のかも、しれないと思います。

2005.08.29

-

解散前後~選挙の「日経新聞」見出し等

『報道バイアス』はあるのかないのか?こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧 最近、衆院選挙に関して、報道各社の報道姿勢がいろいろと取り沙汰されています。大部数の大手誌としては、実質的に日本の経済情報を独占的に配信していると言ったとしても印象的には近い、日本経済新聞社の日本経済新聞、通称「日経新聞」について、今回の衆院解散前後から、選挙戦にかけての記事見出し等がどうなっているか見てみたいと思います。 ■の後で、エンジ色にしてある部分が見出しで、記事によっては、本文の一部も続けてあります。※のついている部分は、私のコメントです。********************** (以下、日経新聞より)(1) 8/6 コラム 改めて郵政改革を考える (記憶する限り1面) ■新しい国造りに不可欠 論説副主幹 平田育夫「解散・総選挙となって仮に小泉純一郎政権が代われば郵政民営化は 当分、政治課題にならないだろう。規制改革、医療改革、国と地方の税財政 改革(三位一体改革)などの構造改革も道半ばで後退するのは必死だ」 ※根拠は示されていませんが、「政権が変われば...後退する」と言われるのですから、論理的に考えて、民主党政権になった場合も、規制改革、医療改革、税財政改革が後退するのは必死、つまり98%近い確率で後退する、という御主張かと思います。主張の根拠が知りたいところです。世の中に「脅迫」という言葉もありますが。(2) 8/7 ■「君は変人以上」「それでもいい」(一面中程) 以下記事書き出し「『俺(おれ)の信念だ。殺されてもいい。それぐらいの 気構えでやっている』」(3) 8/9 ■「たかが郵政」ではない 編集委員 藤井彰夫 「郵政民営化案の否決は、世界で「日本の構造改革路線の後退」と 受け止められかねない。そうでないならば「改革は後退しない」 という意志を日本から明確に発信する必要がある。 ※これは、解散後の記事なので、実質的に政権党に投票せよ、 ということでしょう。(4) 8/15 ■大勝負に出た小泉「信長」27x22cmの大コラム 本社コラムニスト 田勢康弘 「選挙の結果、自民・公明両党で過半数に達すれば、小泉首相は郵政を はじめさまざまなタブーを打破した宰相として戦後政治史に残るだろう」(5) 8/21 ■衆院選へ党首遊説 ■首相「郵政が焦点」 ■岡田民主代表「年金一元化こそ改革」 ※縦2行に並べてありますが、「郵政が焦点」は1.3cm角の文字 「年金一元化こそ改革」は0.8cm角の文字 「首相」は1.3cm角の文字、「岡田民主代表」は0.4mm角の文字。 上記、数字の間違いではありません。(6) 8/27 ■2大争点「改革」で応酬 (1面) ■郵政 自民、小さな政府へ ■年金 民主、財源に消費税(7) 8/31 コラム 改革は進むか 05衆院選 論説副主幹 安藤俊裕 ■総選挙の民意 尊重を 「日本でも衆院選挙が政権選択の選挙であり、実質的に首相を決める選挙 であるためには党首の任期をもっと弾力的にしないとつじつまが合わなくなる」(8) 9/1 コラム 改革は進むか 05衆院選 編集委員 前田昌孝 ■市場、指導力強い首相期待(9) 9/3民営化で国の収入31兆 NTT・JR・JTなど (1面トップ) ■「旧日本電信電話公社など「官業」の民営化によって国が得た収入が、 2005年3月末までの20年間で累計約31兆円になったことがわかった」 ※財務省の集計などをもとに合計した、とのことだが、どこがその合計を したのか、誰によって判明したのかが、記事に書いてありません。**********************************如何でしょうか。偏向しているとかしてないとか。先棒担いでいるとか、いないとか、言われて、メディアもなかなかたいへんです。日経で、なかなか良い論説を書かれると思われる方が2~3人おられますが、主に1面等目立つところではなく、ページをどんどんめくった中のほうのスペースに書かれているようです。こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧

2005.08.28

-

小泉首相自らで語る、郵政後の構造改革

TV討論で、首相は意外に口べただった?こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧 8/31放送分、TBS ニュース23での党首討論で、低い、やや元気のないやにも感じる淡々とした言葉と声での、視聴者からの郵政民営化法案可決に「もし成功したら、あと1年何を主体に政治をするんですか」という質問に対する首相の答えは、ひじょうに耳についた「えー」「うー」「あー」というような、間投詞をも含めて音声通り記し、最後の結語部分の「精一杯がんばります」のようなさして意味のない部分を除くと以下のようでした。************************** 国会が終わってすぐ成立させ、そして、えー、地方に出来ることは、地方にという三位一体の、おー、改革、所謂補助金の削減とか税源の移譲とか、地方交付税の改革、ええ、これを年末、うー、迄に、えー、決断をしなきゃなりません。さらに、えー、今後、おー、特殊法人等の、おー、統廃合、或いは、あー、民営化、これはまだ残っておりますので、えー、そういう内政の改革も進めていかなきゃなりません。 えー、そして予算編成、えー、こりゃ大事な予算編成でありますし、引き続き、えー、歳出をきびしく見直していくという、予算も編成しなきゃなりません。 さらにえー、外交関係、えー、今後とも、おー、国際社会の中で、日本が、あー、責任を果たしていく上で、えー、日米関係、日中関係、日韓関係、アジア、あー、EU、アフリカ、もー、国際社会、ひじょうに、えー、狭くなって緊密になっておりますので、そういう中で、日本の役割を果たしていかなきゃならない。************************** 十分な時間を与えられて、小泉首相がお話になつたことは、これが全てです。要約すれば、(1) 三位一体の改革、補助金削減、税源移譲、地方交付税の改革、これらを年末までに「決断する」(2) 歳出をきびしく見直していくという、予算編成をする。(3) 特殊法人の統廃合、民営化 (残っているものについて)(4) 国際社会の中で、日本の役割を果たしていく。以上。 総理は、あの感動的な解散後の記者会見、また衆院選挙戦での街頭における拳を振り上げて、有権者の心を揺り動かす演説において、国民の心に、「小泉首相こそ、『構造改革』を押し進め、日本を財政危機と、迫り来る財政破綻から救ってくれる、『命がけの』リーダー」とたいへんな期待を呼び起こしておられます。そして総理御自身も、「構造改革」を御自身の第一の命題として、日々国民に訴えられています。そして「構造改革」に反対するものは許すことが出来ないと。 それだけに、今回この党首討論でお話になった、この先1年の政治についての総理のお言葉は、国民の心に首相が熱い言葉で語っておられた総理の命がけの「構造改革」が、「この程度のものであるのか」という「誤解」を生じせしめるのではないかと、私として、ひじょうに心配でなりません。総理が考えておられる「構造改革」がこの程度のものであるはずはないと私は思っています。 今回のお言葉ですと、まるで総理が考えておられる「構造改革」が他の内閣でも政治課題となったと思われる、三位一体の改革と、残った一部の特殊法人の統廃合・民営化のみ、であるかのごとき幻想を国民に与えるものかと思います。 2つめにおっしゃられた予算編成、現在、8月9日に、これまでの慣例を「打破」して、予算大綱を、政治の精査を省いて「官僚に作成させる」よう谷垣禎一財務相に命じられている(「月刊現代」10月号 堺屋太一氏論文)という 「予算編成をする」 のはあまりに当たり前ですし、「歳出を厳しく削減する」という程度の表現では、財政危機が叫ばれるようになって以来、ほとんどの歴代内閣が使ってきた表現ではないかと思われ、まるで総理が熱情を傾けておられる歳出削減の厳しさが、視聴者に伝わらなかったのではないかと私はたいへん残念に思っています。せめて、具体的に考えておられる削減項目、削減方法の一例でもお示しいただければ、最も疑い深い国民でも、もしかしたら何か具体策があるのか、と考えたかと思いますので。 特殊法人の統廃合、民営化、これについては、まだ残っている、というような表現では、だいたい終わっていて、あと少しだけやる、ということかな?という疑念さえ生むものかと思います。あの新党日本のヤッシー田中知事が、独立行政法人に看板を掛け替えただけで、実際使われているお金は変わらないのではないかなど勝手に言っております。多数の廃止を含め抜本改革を考えておられるに違いないと思いますが、これもはっきりおっしゃるべきだったかと思います。 さらに、「国際社会の中で、日本の役割を果たしていく」に到っては、「『森』首相の党首討論の発言内容」、と言い換えても、恐らく誰も気づかないような何か意味の感じない表現をお使いです。いくら総理の中で素晴らしい緻密な戦略がおありでも、このような表現をお使いになる限り、その素晴らしさ、構想の深さは国民に伝わらないのではないかと恐れます。具体的にこれこれ、このようにしたいと、御自身の言葉で語られるのがよかったかと思われます。 何より、よく無かったのは、三位一体の改革について年末までに決断します。(今決断されてない)、特殊法人の統廃合民営化の残りをします。予算編成します。外交します。この4つ以外何もおっしゃらなかったことかと思います。これでは、首相のおっしゃる構造改革は、どちらかと言えば、どの内閣でも政治課題になったのではないかと思われる、地方への補助金削減、税源移譲と、いままでのは、看板の掛け替えに過ぎないなどとも言われているこれまでの特殊法人改革のみか、という誤解を生むことかと思います。 総理の考えておられるに違いない、年金制度の改革、公務員の削減、これらにつき、時に、公務員の削減についてあれほど、熱意をもって拳を振り上げて主張しておられるのですから、これについて一言もお触れにならなかったのは解せません。きっと緊張してお忘れになったのでしょう。いや、そうに違いない、と思います。或いは、特殊法人の統廃合に含めてお話になったのか? 一言でも触れていただければ、国民も拍手喝采したものと思われます。一言もおふれにならないものだから、国民はなにか肩すかしをくらったような気持ちかと思います。 あとは「役人」との戦い、官僚政治の打破、天下りの禁止、なども本来総理の構造改革の二の丸、くらいではおありになると思いますので、言及していただければもっとよかったかと思います。なにしろ、熱い支持とともに、地方にお住まいの高齢なまじめに月日を送ってこられたに違いないご婦人も「改革というのはねえ、誰かがやらなければないないんだから」と静かな支持も総理に集まっているのですから。 最後に、郵政民営化についてのお話し、他の野党を攻撃される時の、堂々とした姿勢、声の張りと比べて、この、この先一年の政治について、発言を求められた時の総理の声の低さ、訥々とした小さいお声、頻度があまりに多い、「ええ」「ああ」「うう」という間投詞、お話を終えられた時の、肩の上下、軽いため息か深呼吸のようなもの、これはテレビ写りが悪かったと思います。私は、思わず、会議で考えがなかった時に、突然司会に当てられた、気の強い同僚のなんとか発言時間を埋めようとする苦境の姿を思い浮かべでしまいました。ここに上げた総理のお言葉で私が、いささかも生気を感じたのは、「日米関係、日中関係、日韓関係、アジア、EU、アフリカ」と順番におっしゃったところだけでした。 あふれ出る総理の改革への情熱が、表に十分表現できていらっしゃらなかったように思います。今後のTV出演の時には改めていただければ、総理に対する国民の理解を改めるのに役立つと思います。 「改革」を進めるのは、たいへんなことです。今回、ひじように弁の立つ方かと思っていましたが、口べたの面もおありなのかと、新しい面を発見いたしました。しかし、まだ多くの国民は総理を支持しております。今後の総理のご活躍を切に期待いたしております。結語部分も含めた総理の言葉はこちらこちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧

2005.08.28

-

政治メディアが浜崎あゆみを好むわけ

局は、熱気に包れた大型新人を盛り立てたい。こちらもご覧ください◆このブログのその他記事一覧メディア、特にテレビ局は視聴率1%を巡って汲々としています。全体に、政治などというものは、視聴率の大きく取れる代物ではありません。そこに、多くの人の興奮をかき立てる。演説会場が、人垣とむせかえるような熱気で埋め尽くされる、そこに、正義だ、石原裕二郎だ、悪を壊滅するんだ、というような、大河ドラマ仕立ての、分かりやすいストーリーを労せずして作ってくれる大型新人のような政治家が現れたら、どうでしょうか。次々に矢継ぎ早に、話題を提供してくれる、批判されている時さえ、食い付きのいい、話題を独占できるコメントを発してくれる、自らを歴史上の人物に例え、それに酔い、そして自らが酔うほどに大衆がオーラを感じる男が。メディアにとって、視聴率の取れる政治家は「金の匂い」だと思います。そこに金が落ちている。言いしれぬ誘因力がある。そんな全盛期の浜崎あゆみのような人物が現れたら、そのプロダクションとの関係を悪化するようなことが出来るでしょうか。そうしたスターに良い感情を持っていない、あるいは敢えてそれを表現してしまう、司会者やコメンテーターは局のために雇っておく必要があるのか。中身などは問題ではない、とにかく右向け右で盛り立てておいた方が、自分たちのためでないか?その主張が本当なのか、言葉と実際の政治行動は表面だけでなく、本当に内実まで嘘がないのか、扇情がないのか、嘘だらけではないのか?そんなことを逐一分析する事自体、自分たちのために全くならないのでないか?大型新人は、育てなければいけない。そして育つ程に大衆の人気はついてくる。人気がついてくれば、ますます盛り立てることが利益につながり、これをおとしめるようなことは、局側の自殺行為になる。政治メディアが浜崎あゆみを好むわけ。それは?(←リンク先のランク入りしているブログとは無関係です。このブログと記事内容にご賛同いただける場合は、クリックをお願いしますこちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧郵政民営化(借金800兆 歳入48兆) 330兆の融資元を切るは愚かでは?このサイトはリンクフリーです

2005.08.28

-

郵政民営化(借金800兆 歳入48兆)

これで、330兆の融資元を切るは愚かでは?こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧 私は、金融・経済の専門化ではありませんが、衆院解散以降、ある程度考えた結果、現時点では、元々やや賛成だった「郵政民営化」に明確に反対です。 一番の理由は、次の通りです。 現在、国の財政で2005年度末の国の実質の公的債務が約800兆あります。これに対して、2005年度予算の歳入が約48兆です。と言うより、借金が800兆もあるのに、収入が48兆しかなく、利払いも含めて、毎年34兆新規借り入れしている。自転車操業?少なからざる金融・経済専門家が、「財政破綻に近い」と言っている状況です。 これで、公社の形で、郵貯簡保の金が330兆あったということは、今までは国、あるいは国のために330兆融資してくれる「身内の銀行」があったのと同じだと思います。郵貯・簡保の330兆は、今も、この先のいざという時も日本の為に使えた。無駄使いがあったとかなかったとか、それは別の話です。 民営化したら、この330兆は、今後、財政危機が本当に深刻化した場合も、国に借してくれる金ではなくなりますよね。資金繰りが悪化した企業で、融資してくれる金融機関がなくなったら死活問題と思います。国も同じではないでしょうか? 資金繰りが悪化していた、私の知るある企業は、融資が受けられなくなった途端、倒産しました。記9/2 ※これは、ひじょうに気になるので、この記事1つについては、無連絡で、全文引用、転載していただいて結構です。(通常の他の記事については、3行以上の引用、転載はお断りさせていただいています) また、このサイトは、リンクフリーです。こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧

2005.08.27

-

小泉首相自らが語る、郵政後の構造改革

8/31放送分、TBS ニュース23での党首討論こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧以下、昨日8/31放送分、筑紫哲哉の、ニュース23での党首討論より、視聴者からの、郵政民営化法案可決に「もし成功したら、あと1年何を主体に政治をするんですか」という質問に対する小泉首相の答えです。(もちろん、自民党総裁任期が延長される可能性があるので、1年とは限りませんが)一字一句、発言通り。 コメント入れたいところですが、先入観無しに見ていただくため、ここではコメント入れてありません。時間があれば明日以降入れます。時間はたっぷり与えられ、司会の筑紫氏からの急ぐように等のうながしや、時間切れなので、等の発言は一切ありませんでした。********************************* 国会が終わってすぐ成立させ、そして、えー、地方に出来ることは、地方にという三位一体の、おー、改革、所謂補助金の削減とか税源の移譲とか、地方交付税の改革、ええ、これを年末、うー、迄に、えー、決断をしなきゃなりません。さらに、えー、今後、おー、特殊法人等の、おー、統廃合、或いは、あー、民営化、これはまだ残っておりますので、えー、そういう内政の改革も進めていかなきゃなりません。 えー、そして予算編成、えー、こりゃ大事な予算編成でありますし、引き続き、えー、歳出をきびしく見直していくという、予算も編成しなきゃなりません。 さらにえー、外交関係、えー、今後とも、おー、国際社会の中で、日本が、あー、責任を果たしていく上で、えー、日米関係、日中関係、日韓関係、アジア、あー、EU、アフリカ、もー、国際社会、ひじょうに、えー、狭くなって緊密になっておりますので、そういう中で、日本の役割を果たしていかなきゃならない。 内政(ナイセー)!、外交(ガイコー)!、一時(ひととき)も休みがない。この4年間の実績を踏まえて、えー、この基本方針を貫いて、えー、日本の発展を期して行きたいと。 限られた時間は1年でありますけれども、精一杯、この1年間は、自らの責任を果たしていきたいと思います。(言い終わった後、軽く肩が上下して、ため息か軽い深呼吸)こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧

2005.08.27

-

細川元首相の小泉政治評価

【重要】自民が小泉氏に託したは「自民壊れ阻止」こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧 以下の一文は、後ろ2/3の方が重要なので、今お時間のない方は、最初1/3くらいを飛ばして中程からお読みください。 1993年に、細川政権が出来た時、私は、非自民政権ができたことはひじょうにうれしく思ったものの、実は、細川氏は、当時、私があまり期待した政治家ではありませんでした。 が、8/30発売の週刊朝日9/9号紙上に、この細川護煕が寄稿した『小泉流「見世物小屋政治」に物申す』と題した手記(題名はやや扇情的で眉唾。編集部がつけた?) には、小泉首相の政治の、核心をついた、あるいは突いている可能性が高いのではないかと思われる点がとても多くあったので、以下紹介します。 まず、細川氏は、首相辞任した後、1996年に、このブログの前記事に紹介した田中秀征氏(議員)主導で、小泉純一郎(現首相)と、細川氏自身の3人で発足させた行政改革勉強会での小泉氏について、「研究会そのものよりも、研究会終了後のマスコミ発表の方に関心があること」に驚いた、と記しています。 次ぎに、小泉政権について、「一番成果をあげたのは不良債権処理で、この点は素直に評価できる」としています。この評価は、8/29記の私の記事の評価と同じです。ただ、バブルの精算が終息期になっていたタイミングに助けられた面が大きいとも。なお、氏自身で付けられたものか分かりませんが、この項の見出しは、「小泉内閣の業績は不良債権処理だけ」となっており、この見方自体は、私の見方ともほぼ同じです。 ただし、細川氏は、続けて、政府系金融機関の不良債権はまだ増え続けていて、官の方は全く手がついていない、また、「特殊法人改革や規制緩和でも、目下大騒動中の郵政民営化は別にして、改革は不徹底なものにとどまっていて、政と官が自らを削る努力は、民間のリストラの努力に比べれば噴飯もの」と書いています。氏の、小泉政治は、対民間については、一定の成果を上げた部分があるが、公の部門の、行財政改革は、ほとんど為されていない、という認識も私と共通します。 さらに、小泉手法の問題として、「国民に喝采される華々しさの陰で、他の政策課題が手抜きで放置されたり、行き詰まったり」の事態が起きていることを上げ、アジア外交の行き詰まり、をはじめ、「財政赤字問題や社会保障改革その他多くの政策テーマが、手抜き、まる投げ、先送り」となっている、と記しています。既に、記入済みの小泉首相の人物評( 5 ) を、この後、投稿しますが、そこに、この細川氏の手記を見る前に私が記していた「丸投げ」という言葉がここでも出てきます。 当選した「自民党議員が郵政法案に賛成しても、それで本当に自民党が変わったことにならないのは当然」 「国民やマスコミの関心を、用意したショーウインドーに向けさせ、本当に本体を変えようとしているとは思えない」とも。 さらに、以下の2つの、ひじょうに私の記憶に強く残ったものです。前後しますが。1つは、「もうひとつ私が感じるのは小泉さんの政治には、どうもいまひとつ大義が感じられないと言うことだ。 郵政への怨念、田中派への憎悪など、小泉さんを動かしているのはむしろ私憤私怨ではないかと危惧するのは私だけだろうか」という部分。 この4行うち、後ろ2行は、細川氏の「主観」であります。確かにこの推測は重要かもしれませんが、「主観」である。しかし、どうも大義が感じられない、という、先の2行は、小泉政治を見て、細川氏が、理由ははっきりしないが、体でそう感じた、という一種の物理的事実であります。体の反応だからです。私は、この一言がひじょうに心に残りました。 なぜなら、細川氏は、有る意味、小泉氏とひじょうに似たところのある政治家だと思うからです。パフォーマンス、自分のスタイルへのこだわり、国民の人気、有る意味の乾いた現実性、保守。そのタイプ的に似た政治家がこのように感じた。直感というものは、時により、100の分析よりも真実を教えるところがある。そして、同じ保守政界を生き、政治スタイルに類似点が多く、一方では現在は政界に利害関係のない細川氏が、理由を挙げずに、こうした漠然とした言葉で、漠然と語っているこの印象は、深く記憶して、何事を意味しているのか、よくよく考えてみる必要があるのではないかと思います。 次ぎに、「本当に自民党をぶっ壊すのは、政権交代によるしかないが、小泉さんが自民党から託されている役目は政権交代を阻止することで、これでは自民党は壊れない」と。 元保守政治家のものとは思えない、素晴らしくシャープな表現です。(以降は細川氏の手記の引用はありません。カギ括弧内もすべて細川氏の手記内の言葉ではありません) 私は、小泉政権成立時より、小泉純一郎氏は、「自民党をぶっ壊す」と言うものの、実際には「自民党を延命している」だけだと考えてきました。本来なら、森首相が辞任した後、橋本龍太郎が再度、党総裁に選出されていたら、あまりにも国民に不人気な橋本総理では、小選挙区制のもと自民党は、圧倒的な大敗をしていた可能性が高かったと思うからです。 橋本総理再登板というのは、自民党のシナリオとしては最悪だったので、民主党にとって、それでは話しがうますぎたという点はあっても、橋本氏、小泉氏以外が総裁になった場合も、ほどからず自民党の野党転落は免れなかったでしょう。人材も欠き、国民の心もあまりにも自民党と離れつつあったからです。 そうすれば、自民党の選挙基盤は、権益分配で初めて成り立っているのですから、元々自民党の幹事長で党内事情をよく知っている現在は民主党の小沢一郎がよく言っているように、野党転落後、2~3年もすれば、なにも小泉首相がぶっ壊さずとも、また小泉氏の言う「抵抗勢力」と首相の果てしない党内抗争を経ずとも、驚くほど短い期間に、自民党は、一度は「社会党」並に崩落して小政党になっていった可能性が高いと思います。なにもわざわざ、拳を振り上げてぶっ壊す必要などない、労せずして勝手にブッ壊れたと思います。「自民党をぶっ壊す」と言いながら、自然崩壊寸前のものの崩壊を食い止めたのです。だから、自民党の崩壊を食い止めたのは、まさにこの「ぶっ壊す」発言とそれに安易に乗った批判分析力を欠落した永遠に前近代的体質を脱することのできない大新聞始めマスコミだと私は考えています。 当時は、自民党が改革勢力だ、などと思っている人は、事実上皆無に等しく、行財政改革をしようという議員はほとんど野党側に集まっており(私自身はこれは現在でも変わらないと思います)、国民も現状維持なら自民党、改革なら野党という認識でしたから、現状維持党が野党転落し、改革党が政権を握るというのが、行財政改革の一番の早道、常識的に考えて、圧倒的に早い道でした。そうすれば、行財政改革は、小泉政治の4年間などとは比較にならない圧倒的に早いスピードで進んだと私は思います。国民の合意もはっきりしたと思います。自民党が選ばれれば現状維持の選択、民主党が選ばれれば行財政改革の意思で、疑問をはさむ余地はあまりなかったと思えます。 もちろん、行財政改革を標榜する党が政権を握った場合でも、守旧議員の抵抗で行財政改革はとん挫することがあったでしょうが、今回の選挙に見られる既得権益議員への国民の圧倒的不支持を見ればはっきりするように、何度か選挙を経るうちに、小選挙区制の下で、行財政改革に反対する議員は、壊滅的に減ったと思われます。当時、現状維持 対 行財政改革で、すっきり整理されて、状況自体が分かりやすいものだったからです。 しかし、小泉氏が、当時8割以上が守旧勢力といっていい自民党の総裁に、「改革」という言葉を叫んで(看板を掛けて) 就任したことにより、このすっきり整理された早道にブレーキがかかりました。自民党員があの時、「小泉総裁」を選んだのは、明かに「自民党が壊れる」ことを避けるためでした。小泉氏の政治主張に共感したためなどでは到底なく、橋本総裁なら自民壊滅、という恐怖がしからしめたものだと思います。私でもそう思ったからです。 「自民党が壊れることを阻止するためには、どんなにおかしく思えようとも、橋本ではなく、小泉総裁しかない、という考え」、これが地方の自民党員を突き動かしたのでした。ですから、小泉首相が就任時「自民党をぶっ壊す」などと言ったのは、まさしくパラドックスに過ぎないので、実際は、小泉首相は、自民党のブッ壊れるのを、崖っぷちで立ちはだかって、防いだ、自民党にとっての英雄のような存在なのです。 で、自民党は小泉首相の言うように変わったのか。少なくとも85%は同じ議員です。さらに、本来ならば行財政改革派についたはずの人材(議員・学者含め)のうちの一部で、思考経路が単純で、やや目先の事にとらわれた人たち(私にはそう見えます)が、自民党に付き、さらに小泉氏のパフォーマンスと、レトリックの巧みさに、無視できない数の、そして一部は真面目な国民が、自民党を改革政党、と思うようになった。これにより、小泉首相就任前の、すっきり整理された政治地図が塗り変わり、改革対生半可改革のような形となって、それが摩擦しあってどうにも動きがとれなくなった、ひじょうに困った隘路に乗り上げた、というような形だと思います。 現在の政治状況は、「小泉が壊して新しい地平が開ける」というような、ややぼんやりした(と私には思える) 田勢康弘や、田原総一郎が考えているようなロマンチックなものでなく、公的債務が1000兆を越える中、5年10年の単位で月日が失われていく、とんでもない状況に陥っているということだと私は思います。730兆の借金をつくった85%の議員が残っている党が、改革政党と思われている、といったような状況は、やがて再度整理されるとおもいますが、その間に失われるものは、限りなく大きいと思います。 新聞等、本来理性的なメディアのものも含め、、小泉首相のこの「自民党をぶっ壊す」発言がジャーナリズムで引用されることを私は、この4年間、何百回となく見てきました。が、それらの記事は、この言葉を、完全に肯定するか、または、一旦肯定的な見方で取り上げて、しかし果たして自民党は変わったのか、というような取り上げ方のものばかりでした。 「党の総裁がその総裁を務めている自分自身の党を壊す」、というような発言が称揚される、真面目な論評を受ける、というようなことは、凡そ欧米の真剣なジャーナリズムでは起こり得ないことのように私は思います。しかし、悲しい事に、私たちの国のジャーナリズムに、こうした発言が、全く扇情に過ぎない論理性を欠いたものである、と指摘した記事は、その数百と見た引用の中で、思い出せる限りで、実に皆無でした。今回、細川氏のこの手記で初めて、それを見たものです。日本のメディアは、このようなものであることを権力者に完全に読まれて、好き勝手に利用されていると思います。 壊すと言って、増強させた、これによって、失われる時間のことをどう考えるか。この細川氏の手記は、実に重いものを我々に突き付けているように思います。 他にも、示唆するところの多い手記なので、是非、買って読まれることをお勧めします。週刊朝日 9/9号 です。週刊朝日 9/9号その他の記事; 1.アメリカかぶれな刺客たち 2.「女帝」は悩める皇室を救うか 等こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧

2005.08.27

-

小泉首相の人物評 ( 4 )

~4年間を振り返って - 官僚依存 1. - こちらもご覧くださいこのブログのその他記事一覧 就任時に田中真紀子を外相に任命しました。これについて、田中真紀子は小渕首相が亡くなった時、「ぶちっと切れた」というような(正確には覚えませんが)表現をした人です。こういう口にまったくブレーキのかかっていない人を、一言一言について外国に対する繊細な配慮の必要な外相に起用するということは、本当に国と国民のためを考えるならあり得ない選択ではなかったかと思います。 これに関連して、今度は逆に、田中真紀子が外務省改革を進めようとした時、小泉純一郎氏は、外務省の官僚側につきました。かなり記憶は薄れていると思いますので、もう一度思い起こしていただきたいと思います。当時は、就任当初のイメージとかなりのギャップを感じさせたものです。 さらに、この人は、世間的には「官僚と戦っているのでは」というような漠然としたイメージを持たれていますが、実際は、かなり行き当たりばったりに政策を選択して、課題とする以外には、官僚に全面的にと言っていいほど依存しているのではないかと思わせるような報道を、新聞TVで見聞きすることがひじょうに多い人です。 これは、自分が昨年の今頃に書いたメモ等から分かるんですが、首相とも親好のあった、そして穏健で、且つ保守側からも革新側からも、人柄を非難されることのなかった新党さきがけの田中秀征元議員(元自民党)が、ちょうどそのメモの1年くらい前(2003年)に、「小泉内閣になって官僚主導になった」と言っていたということがあります。メモの1年前だから、恐らく記事の切り抜きを元に書いたメモと思われ、捜せばあると思います。また、堺屋太一が、そのメモの時期(2004年夏)にテレビで、「この3年、ひじょうに、官僚主導になった」と言っていたというメモもあります。この3年、とは小泉首相就任後のことでしょう。 さらに、2003年7月29日の「小泉政権で何が変わったか」という日経新聞の記事では、「各省庁からの情報は官僚組織のトップ、古川貞二郎官房副長官に集中する。ここで了承されたのだけが福田康夫官房長官に上げられる。諮問会議もいつの間にか財務省主計局が取り仕切り始めた」、と書かれています。要するに、この日経の記述を信用する限り、少なくとも、2003年夏には、各省庁の情報は、官僚組織のトップの官房副長官が了承しない限り、政治家である官房長官や首相には伝わらない状態だった、ということだと思います。 一方で、しかし今年の8月11日付けの日経新聞『激震「郵政解散」』という記事には、「小泉内閣では政府内の調整も劇的に変わった。財務省を軸にした官僚たちの根回し頼みだった政策決定は、経済財政諮問会議での首相発言に左右されるようになった。奥田碩日本経団連会長ら民間議員のアイディアを取り込む仕組みは、本来の予算編成だけでなく、道路公団や郵政の改革でも大きな推進力となった。」、とあります。これは、一方では、官僚が決めるのではなくて、官僚に下ろす、ルートも小泉内閣になって出来たことを表しています。 が、先週8月24日の報道ステーションでは、小沢一郎と、古舘伊知郎がこんな会話を交わしていました。小:「小泉さんはいかにも官僚と対決して、なんかやってるように見えますが、僕は、歴代の総理大臣の中でも、自民党の、一番役所の言う通りやってる人だと思いますよ。」古:「そーですか?」小:「はい、そこを勘違いしてるんですよ。国民の人は」古:「官僚せーどぶっ壊す、っというところをね、結構言ってるイメージがあって・・・ 」小:「官僚せーどをぶっ壊すとは言ってないですよ(笑)」古:「あっ、言ってない?」 「歴代総理の中でも、一番役所の言う通り」、この認識は、自分の感想とだいたい一致します。さらに、小沢一郎の言うように、小泉首相は官僚制度を壊すというようなことは言っていないと思います。古館伊知郎がいみじくも言っているように、"そういうイメージがある" だけで。小泉氏は、事務次官など、キャリア官僚、エリート官僚を悪く言ったり、官僚主導をを改めねばならないというようなことは、ほとんど言っていないように思います。 この人は、「官僚」の代わり「役人」という言葉をよく使います。この人が、よく批判し、削減を口にしている時に使う「役人」とは事務次官等のエリート官僚、天下りをするような官僚ではなく、所謂、普通の公務員。係長以下の低い位階の公務員のことです。エリート官僚、高級官僚ではありません。こちらもご覧くださいこのブログのその他の記事一覧

2005.08.25

-

田中康夫の小泉政治評価

「特殊法人の僅か1割しか民営化していないのは何故」? こちらもご覧ください【自民党は構造の一部】... 経営陣を入替えたほうがいい。(政権交代)このブログのその他記事一覧新党日本代表の田中康夫が、今日8/30のNHKのニュース7での党首インタビューで、小泉首相、小泉内閣のこの4年間の政治について、下記のような話していました。************************************「わずか4年間で170兆円もの借金が増え、1時間に39億円、世界一の借金国です。 さきほど小泉純一郎さんは、郵政民営化が進まないから、その他の改革も滞っている、とおっしゃっていました。郵政民営化が進まないから、170兆円も借金が増えたんでしょうか? でしたら163もの特殊法人の、わずか1割しか民営化していないのは何故でしょうか? そしてこの特殊法人と、また独立行政法人向けの総予算は、相変わらず以前と変わらないわけです。すなわち民間法人への看板の付け替えに過ぎません」

2005.08.24

-

小泉首相支持層の論理

抵抗勢力=悪い→切結ぶ首相=良い→民営法案=良い こちらもご覧ください【自民党は構造の一部】... 経営陣を入替えたほうがいい。(政権交代)このブログのその他記事一覧 いろいろ見た結果、政治に専門的に詳しい人と、金融・経済を事とする人の支持を除けば、それ以外の一般的な小泉首相支持層の論理構造は、だいたい以下のようなものだ、という判断に到りました。 ************************************抵抗勢力=極めて悪い→これと一分の妥協無く全面対決する首相=良い→その首相の主唱する民営法案=必ず良いはず。 (抵抗勢力があそこまで反対するからには、よほど既得権益層に不利な法案)→これに反対する民主党=悪い (良い首相が、リストラを恐れる組合に支配 されている 「反改革政党」 とも言っている。投票行動が抵抗勢力と同じ) ************************************ ポイントは1行目の■「抵抗勢力=極めて悪い」■で、これは、一見、白けた政治風景の中、表立って明瞭には現れてきていなかったが、その間もこれまでずっと国民感情の底流にふつふつとあったもので、首相としては、ここを徹底的にクローズアップして、この 「これと妥協無く全面対決する首相」 という一点さえがっちり担保すれば、国民の意識の中で2行め以降の 「論理」 は自然と雪だるま式に付いてくる、と踏み、それがまさに当たったのだと思います。造反組がTVに出れば出る程、「小泉」の支持率は高まるから勝利できるはずと。 一方、これら一般的小泉支持層にはまじめな人も多く、国地方合計の借金が1000兆を超える中、「抵抗勢力」は断固落選に値する思っており、そうした「正しいこと」に共感する自分自身について、やや高揚した自負心と、「抵抗勢力」に同情を示す人、および、それと徹底対決姿勢をとる「小泉首相の政治に反対する人」に対し、そうした人々は「政治意識が低い」あるいは温情主義として、それらの人たちに軽い軽侮の念と、もう少しまじめに政治を考えてほしいという気持ちを持って見ている、というところがあるように思います。 「抵抗勢力(造反議員)」がすべての起点になっている印象で、これらの一般的小泉首相支持層に限らず、国民は、この造反議員に対し、多少気の毒な感じは持ちつつ、嫌悪感と、あの状況判断のまずさと比べ「自分の方が優れている」という「優越感」を刺激する部分があり、ここが首相の支持率の浮揚につながっているように思います。造反議員がTVでしゃべればしゃべる程、自分のほうが確実に賢い人間だと思えてきて、どんどん気分がよくなるからです。さらに首相は痛快だ、と自分の側において考えるようになりやすいと思います。 ちなみに、私は、構造改革論者ですが、明確に「反小泉」の立場です。 こちらもご覧ください【自民党は構造の一部】... 経営陣を入替えたほうがいい。(政権交代)このブログのその他記事一覧

2005.08.24

-

小泉首相の人物評 ( 3 )

4年間の政治行動を、点検して。1/2 経済政策 こちらもご覧ください【自民党は構造の一部】... 経営陣を入替えたほうがいい。(政権交代)このブログのその他記事一覧 宮台真司という社会学者 (都会的雰囲気の強い、40過ぎのやや新世代リベラル傾向の理論家) が、この小泉なにがし (これは私の表現で、宮台氏の表現ではありません)、小泉首相について、「バラマキ政治に終止符を打つ正義感がありつつ、清和会的な金融族利権と、旧経世会への憎悪がある」と、同氏のブログで書いています。以下参照 http://www.miyadai.com 私は、「金融族利権」というのはよくわかりませんが、正義感と利権を両方持っているという意味でしょうか。 私は、政治家小泉純一郎には批判的ですが、ただ、昔から金にまつわるスキャンダルが報じられることは聞かない政治家で、「金」「金」というのは嫌いで、その面から摩擦により、旧経世会敵視と、その権限の源つぶしで郵政民営化への執着が生まれたのかなと思っていました。 私は、この宮台という学者を、かなり限定的にではありますが、一部信用しているところがあり、また、この人は、TBSの過去のラジオ番組等を聞いていると、現自民執行部の久間章生総務会長と、たまに話す機会のある関係のようです。おそらくそのあたりから小泉人物評を聞いて、そう思っているのかなと感じました。この久間章生もTVラジオ等で見聞きする限り、穏健で嫌みのない常識人です。逆に、信用できる誰からも人物評を聞かずに、外部から見た印象で「正義感」とまで言うとしたら、学者として問題あるでしょう。そんなことで、小泉首相についても、私が明らかに問題があると考えている多くの点と共に、正義感的な面の要素の可能性も考慮しつつ、総合的に考えないといけないと、昨日くらいより、さらに、考えています。 で、それらを考慮しつつ、単に主観的印象ということでなく、これまでの政治行動を見て、評価することで考えていきたいと思います。 最初に、評価の良いほうからですが、私は、小泉政権の経済政策は評価しています。要するに、対民間、の政策はある程度機能した、と考えているということです。竹中平蔵を起用して(信用できるかは別問題として)、銀行の不良債権圧縮を強硬に押し進めたこと。これは、就任当時、問題先送りで、たいへんなことになっていた日本経済の基盤を救ったと思っています。そのために、確かに確かに多数の中小企業が倒産し、多数の方が失業されましたが、それは、それ以前の政治によってもたらされた深刻な経済状態を健全化するには致し方のない手術だったように私は思っています。問題は、それ以前の政治にあったと。そのための小泉政権のセーフティーネットの政策が十分であったかは別としてです。 ただし、これがうまくいったのは、偶然に救われた部分があり、たまたまアメリカの景気がよく、また中国の経済発展により輸出の急増による景気下支えに助けられたものではあります。だから、意図として良いが、場合によっては大失敗に終わる可能性もあった政策が、偶然の力に助けられて、うまく機能したというようなことになるかと思います。 景気が、就任当時より少なくとも現状で良いこと、これは今書きましたように、不良債権処理を強力に進めたことが一部の原因、あとは、米中双方の景気による偶然で、なにか他の小泉内閣の経済政策がよかったということではないと思います。ただし、全般的に、歳出削減(縮み)傾向と不良債権処理時の対応などで非情傾向をもっていたため、それが時流と気分にに作用して企業のリストラを間接的に支援した、苛烈なものにしたという面はあるかと思います。但し、実際リストラを行ったのは、民間企業自身であり、経営体力を回復したのも、景気がよくなったのも、金融基盤の問題以外は、民間の努力によるもので、小泉政権の経済政策の結果ではないというのは、一般に言われる通りだと思います。 この過程での、非正規雇用労働者の激増と、競争社会的雰囲気への変化は国の将来にそれぞれ、大きな禍根と、国民の精神面の不安定(犯罪などにつながる要素がある)を生んだ部分があると思われ、この面は、これらを食い止める、なんらかの防御策と福祉的観点が必要だったのではないかと思います。 私が、小泉政権について評価する点は、今思いつく限り、この対民間の経済政策だけであり、あとは「小泉首相の人物評 (4) 」として、私が問題と考える点について見たいと思います。このブログのその他記事一覧

2005.08.24

-

「小泉首相を倒せ」掲示板に投稿殺到4190

Yahooの自民党について語る掲示板で、「●●●●●小泉純一郎を倒せ!●●●●●」の項目が現在時点8/28 18;00段階で、だんとつ投稿数1位で、4190投稿になっているようです。http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=topics&board=552020080&sid=552020080&type=r こちらもご覧ください【自民党は構造の一部】... 経営陣を入替えたほうがいい。(政権交代)このブログのその他記事一覧

2005.08.23

-

国民新党と新党日本

国民新党は、意外に膨張の可能性があるのでは? こちらもご覧ください「小泉首相」...小沢氏が、改革の図面、ビジョン全く無しと「自民党と構造改革」...自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについてこのブログの記事一覧 国民新党は、今は泡沫政党のようにポロクソに言われておりますけれども、仮に今回の選挙をある程度の人数で生き延び、かつ自民党に復党しない場合には、意外に今後膨張して30~40といった勢力になる可能性があるのでは?と思います。 綿貫民輔は、仮にも元衆議院議長ですし、亀井静香も権威はすっかり落ちたとはいえ、元派閥の長です。選挙後、小泉続投になった場合、自民党の党内対立が激化すると思われます。郵政民営化の賛否に関わらず、反小泉感情の強い議員は、これまで、他に行き場がありませんでした。今回、綿貫、亀井とルビコンの河を渡った(渡らせられた)のですが、郵政法案への賛否に関わらず、他の自民党議員の離党、分裂に対する心理的敷居は、相当に下がったと思われます。今反対票議員の参加者が極端に少ないのは、自民復党の可能性と新党の生き残りの可能性を量りにかけて、復党に軸足を置いて様子見している部分がある程度あるだろうと思えます。 一方で、衆院で30人程度の党が、キャスティングボードを握ることで、どれだけの権力を行使できるかは、公明党で証明済みです。15人程度になった場合、その段階で急速に求心力がつくやに思われます。さらに、綿貫氏と亀井氏は、元々は実力者ですから、例えば、広告代理店の電通と博報堂に入れなかった、広告代理店志望の人がADKに就職するように、国政志望者の自民、民主以外の第3の受け皿になる部分があるのではないかと思います。保守系の都道府県会、市会議員、新人でも擁立してくれるなら出たい人は大勢いるでしょう。 また、自民党の地方組織とのねじれ、地方の人たちの中央・東京への不信、優勝劣敗の流れに不信を持つ人たちは、現在受け皿がないため、場合によるとここに流れるやに思います。 ただし、実質上のリーダーが誰なのか、求心力が誰なのかはっきりしない点が難点とは思われます。なお余談ですが、綿貫民輔氏のHPはなかなかにおもしろいものです。時間のある方はご覧ください。 一方、新党日本は、今回出来た党の現状と田中康夫自身はともかくとして、田中康夫の支持者には、都市型で政治意識の高い人も多く、党として生き残った場合、意外にここからびっくりするような人材が出てくる可能性は、私は一定の程度あると予想します。所属議員が単なる既得権益層なのか、信念の人なのか、そこが分かれ目でしょう。 なお新党日本の荒井広幸参院議員は、強硬な民営化反対という以外、私はほとんどどんな人か知りませんが、テレビで見た限り、ひじょうにしゃべれる人であり、態度もしっかりしており、頭の切れる印象で、何か穴に嵌り込んだ感じの他の造反議員とは区別して見ていました。「国民新党、陰の演出家は荒井参院議員」YOMIURI ONLINE 8/19 などとも伝えられています。 党としては、自民党の票を食うのか、民主党の票を浸食するのか、結果が分かりにくくなっています。このブログの記事一覧

2005.08.23

-

小泉首相

小沢氏が、改革の図面、ビジョン全く無しと。今日(8/27)のフジテレビの「ワッツ!? ニッポン」で、小沢一郎が、小泉純一郎について、以下のようなことを言っていました。「まあ、分かりやすいタンカ切ってやるわけですねえ、その意味でなかなか、けんかじょうずなんですけれども、それは、だから、政策(せいさく) をきちんと述べて、その政策(せいさく) を、国民(こくみん) が理解(りかい) して、支持する、という類(たぐい) のもんとは違うんですねえ」「行政改革、政治改革という観点から見ると、郵貯ちゅうの、ああ、郵政事業ちゅうのは、その一つの部門、セクションでしかないんですね。ですから小泉さんの最大の問題点は、じゃあ今の行政の仕組み、制度をどう変えるかという、その根本(こんぽん) の図面が、ビジョンが、まったくない、わけですよ。そこが一番の問題だと思いますけれども」 私は、昔からの構造改革論者ですが、小泉政権のかなり当初から、小泉首相は、日本の政治、行政構造がどのようなものであるか、それをどのように変更していくのかという、理解と見取り図のようなものを持たない、行き当たりばったりの政治家だ、と考えてきました。だから、小泉政権下で実質のある改革はないと。この小沢氏が小泉首相について言うのを聞いて、ほとんど同じ考えだな、と思いました。 私が小沢氏の話をゆっくり聞くようなことは、小泉政権成立以来、一週間ほど前のニュース23までありませんでした。ですから、私の考えは、小沢氏とはまったく無関係に、別個に出てきたものです。しかし、それにもかかわらず、ほぼまったく同じ結論に達している、ということになります。 小泉首相は (実際は、小沢氏が稀に使う、「小泉なにがし」 という呼び方ほうが、かえって正確な表現である部分はあるのではないかと思います。「首相」 という敬称は必ず人を実際以上に大きく見せる表現ですし、「小泉首相」 という単語自体、マスコミが醸し出している実像と離れた像があるからです)、一般に思われているよりは、はるかに保守的な政治家であり、今後の日本のあり方については、競争、優勝劣敗型社会嗜好のようなものを除けば、ひじょうに現在のありかたの延長線上に考えている人です。「改革」のみについて言えば、建築に関して深い理解を持った、建築士による「建て替え」ではなく、家を一から建て替えるほどの知識はない、たまたま自分の目に付いたところだけ応急的に処置する「リフォーム」業者のような人ではないでしょうか。 だからこそ、780兆の借金を作ってきた党所属国会議員の85%が、そのまま続投する自民党について「自民党は変わった」と断言できるのであり、郵政民営化について「歴史を揺るがす」大改革で、ほぼ終着駅に近いような認識が持てるのだと思います。 私には、小泉氏が、もっと若い頃、何がきっかけで郵政民営化をライフワークのように思い始めたのかよく分かりません。が、時流の変化により、偶々(たまたま)それが「構造改革」という時流にオーバーラップして、言葉的に、その本丸に座ってしまった、たまたま、はまり込んでしまった、言葉的に座りがよかった、という部分が大きいと思います。もともと、「構造」とか「構造改革」に興味があったのでもなく、理解もなく、「郵政民営化」に執念があって、それを市場原理優先の社会感とともに、「構造改革」、と呼び始めたものではないか、と私は疑っています。 他に小沢氏は、党首討論について、以下も言っておりました。「小泉さんねえ、自信があるならやったらいいんですよ。自分のやっぱり考えが、小泉さんはほとんどないから、論争は苦手なんじゃないですかねえ」と。 実際には、今の延長線上の小幅の変化を念頭に置きつつ、85%は780兆の公的債務をつくってきたメンバーをそのまま引き連れ、大構造改革のイメージだけぶちあげ、郵政法案決着後の、その中身については解散にあたる記者会見でもたったの一行も語らず、戦国武将がその続投させる85%の中の悪役と戦い続ける像で国民をおもしろがらせて政権を維持する、権力感覚に優れた保守政治家、小泉純一郎に、国地方を合わせた借金が1100兆になんなんとする中、多数の有権者が、私たちの幸せと希望を託して投票しようとしている、というのが現在の状況ではないかと思います。(記 8/27) こちらもご覧ください「自民党と構造改革」...自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについて「小泉首相の人物評 ( 1 )」このブログの記事一覧

2005.08.23

-

衆院選挙結果予測

週刊文春9月1日号、週刊朝日9月2日号では、それぞれ、下のようになっていました。1週間前くらいの内閣支持率が50~60%程度なのに対して、こういうことなのかなという感じですが、どうなのでしょうか? 括弧内は解散時議席週刊文春 政治広報センター社長 宮川隆義氏 予測自民党196(213) 公明党30(34) 計226(247)民営化反対票自民 15(34)国民新党3(3)民主党220(175) 共産党7(9) 社民党2(6) 無所属/諸派5(3)週刊朝日 白鴎大学教授 福岡政行氏 予測 以下中間値自民党221(212) 公明党27(34) 計248(246)民営化反対票自民無所属出馬 14(33)国民新党1(4) 民主党201(175) 共産党8(9) 社民党4(6) 新党大地1(0) 無所属等3(4)なお、過半数は定数480の1/2+1で、241。与党の解散時議席計は246。小泉首相は、自公で過半数の241に達しない場合、退陣すると述べています。その他記事週刊文春 マドンナ刺客「厚化粧」を剥ぐ 小泉選挙区に横田早紀江さんが「逆刺客」情報週刊朝日 若年性アルツハイマー診断法 東京地震に弱い街ランキング 等。 このブログの記事一覧

2005.08.21

-

【自民党は構造の一部】

経営陣を入替えたほうがいい。(政権交代) 昨日(8/24)、報道ステーションに出ていた、小沢一郎がこんなこと(以下)を言っていました。 「小泉さんねえ、これはあのー、いくら言ったって、結果を見れば分かるとおりですけど、さっきも言ったようにね、何言ったって、権力体制、権力構造、の体制の中に乗っかって、自分、その1人である限りはね、絶対出来ないんですよ。だからそーゆー権力構造の脇にいる政治家、あるいは政党、今で言えば、民主党が政権を取ることによって、はじめて、この仕組みそのもの、構造そのものを変えようとする、そのスタートになるんですよ」 (中略) 「いままでのしがらみや、いままでの利権、既得権に関係のない、それから手のそめていない政党、政治家が政権を握るちゅうことが大事だと、それをまあ皆さんにね、機会あるごとに言ってるんです」 古い政治家らしく、あんまり気の利かない表現なので、あまり記憶に残りませんが、これは、私が、8.20付の「自民党政権と構造改革」で書いたこととほぼ同じでした。自民党は、これまで50年間に渡って官僚や業界と共に、日本の中枢にあって、日本という大きな構造をなし、それを動かしてきた党です。 その間に、官僚や業界との間に、慣習、常識、暗黙の了解、のような、一定の文化をつくりあげています。これは、何万人という無数の人の、「人と人との関わり」の中で一生にも近い長い時間かけて出来上がってきているものなので、「国民性」や「県民性」が一夜にして変わり得ないように、日本社会・文化が一夜にしてアメリカ社会・文化のように変わり得ないように、理性を越えた深い持続力を持つものだと思います。 一方、権力はお金や地位を通じて、人に幸せをもたらす力を持つものなので、いろんな人が幸せを求めてまるで、「ぶどう」のように群がってくる。だから、50年間一貫して「権力」を握ってきた自民党の議員個人にも、自民党という組織にも、「ぶどう」のようにたくさんのものが群がり、その群がってきた人たちとの深い関係が出来て、ぶどうの房のようになっている。そして、権力といってももたらせる幸せの量には限りがあるので、「ギブ & テイク」の関係が結べる人たちとの関係だけ結んでいる。だから、そういう貸し借りや「お世話になっている」というようなことを通じて、ぶどうのようにたくさんの液汁を各所に運搬しなければならなくなっている。それはとてもコストのかかることなので、(自民党は)図らずも730兆の公的債務が生んできた。そして、そのぶどう構造の深さ、重さのゆえに、さらに増える債務を、もうどうにも止(とど)めようがなくなっている。そういうことだと思います。 これは、底の浅いものではないので、そういうおおきな構造、おおきな仕組みの中にあって、また今もある人が、1人で変えようと言っても、本当は、とてもではないが変えられるものではない、ということを小沢一郎は言いたいんだと思います。 今回、民営化法案に反対した人が、37人、自民党の公認からハズされましたけれども、衆院選挙前の解散時の自民党衆議院議員総数249人に対して、85%は残っています。参議院議員も含めると、解散時自民党議員総数363人に対し、今回郵政法案を可決するためには参議院議員97人は最低でも残さなければならないため、結局、これまで730兆の公的債務を作ってきたメンバーのうち、やはり85%は、最低でも、そっくりそのまま自民党内に残ることになります。 (そういう時に、小泉首相がなぜ、東ちづるとか、ホリエモンとか、橋本聖子を新しく入れようとしたのかもよくわかりません) こういう、単純にYESかNOか棄権か三者択一しかないような選択については、公認を盾に脅して同意させることができますけれども、あらゆることについていちいち解散と公認で脅すようなことは不可能ですし、また、改革は本当はディティール(具体的細かい詰め)の部分が一番大事なので、ひとりひとりの議員が本気でその主旨に賛同し、必死で努力してそのディテールの部分をしっかり構築しないと、道路公団の問題のように、看板のかけかえだけで、実質的には後退に近いようなことにもなります。灘高東大出の官僚が、看板だけ掛け替えて、実際の中身は逆に近いような法案の作文をするために、骨身を削り深夜まで残業してタクシーで帰宅し、翌日朝6時半に出社してるような熾烈な世界なのですから。 仮に、小泉首相が本当に改革がしたいとして、なぜわざわざ、自民党でやるという、ものすごく抵抗摩擦の多いやり方をするのか、よく分かりません。この4年間、国政は、首相の言う、「抵抗勢力」「反対勢力」との抗争にあけくれてきました。実質的な改善はほとんど進まず、4年間が無駄に過ぎてきました。自民党で改革するなどというのは、台風のどしゃぶりの中で、傘を持って風に向かって走る、ようなものだ、なにもわざわざそんな無駄なことをする必要はない、というのが私の意見です。 政権が変わるということは、一部、ライブドアの堀江社長が、ニッポン放送に乗り込んでくる、というのと同じような部分があります。(念のためですが、私は、堀江社長は、政治家になるなど問題外の人だと思っています) では、ニッポン放送の社員は、なぜ堀江社長が新社長として入ってくることをあれほどまでに嫌ったのでしょうか?。それは堀江社長の人格の問題でしょうが、それ以前に、今までの会社と全く関係のない、社内の人間関係と全く関係のない、外部の人が社長として入ってきて、取締役から部長クラスまで、全部思いのままに変えられたら、会社がどうなってしまうか分からない、だから恐れた、のだと思います。 政権交代は、まさにそれと同じようなことなので、今までの人間関係や社内、つまりこの場合で言えば、政官業構造と全く関係の無かった人たちが、突然入ってきて、社長(首相)以下、全部独占してしまう、ということです。いままで、管理職立った人は、誰1人としていなくなってしまう、ということです。だから、「構造改革」を本当にするには、政権交代が圧倒的に、早道だ、と私は思っているし、きわめて常識的な考え方だと思っているのです。 どちらの政党がやっても大差ない、などと書いてしまう、ぼやっとした論説委員をもっているジャーナリズムは日本くらいだと思います。何も、自民党内の既得権益層(というよりほとんどみんなそうと思いますが)と、仁義無き1000日抗争に明け暮れる必要はないのだと思います。 民主党は、そうした既得権益とも、官僚とも、自民党と比較して場合、圧倒的に繋がりがない、だから凡人でも遙かに改革はしやすいと思います。既得権益層や官僚と繋がりがないということは、何も民主党がクリーンだということではなく、民主党に結党以来「権力」がなく、なんの汁も吸えないので、誰も近寄ってきていなかった、というただそれだけのことです。 じゃあ労組との関係があるじゃないか、と言われるかもしれませんが、労組の組織率がひじょうに高く、春闘華やかなりし高度成長期ならいざ知らず、現在は日本の構造的問題は、政、財、官の問題だというのが一般のほぼ共通認識であり、たしかにそれ自体としては問題であるとしても、プロポーションの問題として、それほど大きな問題ではありえないと思います。一部の旧社会党系議員を除けば、民主党議員は、概ね反自民の浮動票を吸収する形で当選している議員が多く、連合等との関係は限定的である場合が多いと思われ、また労働組合も、組織率が低迷する中、一度も政権も権力も持ったことのない党を、土日でて本気でフル回転ボランティア支援するほど、モチベーションは上がらないと思いますから支援自体が死活問題な自民党支援組織の場合とは比較できないと思います。 長くなりましたが、もう一度まとめると、自民党は理性では如何ともしがたい「文化」ともいうべき持続力のある、長期間にわたる政治構造の一部で、それは独力で変えようとしても変えられるものでない。 これに対し「政権交替」は、いままで会社と全く関係のなかった外部の人たちが、社長、取締役、部長クラス、すべてを独占する形で乗り込んでくるのと同じで、きわめてドラスティックな変化が期待できる。(仁義無き1000日抗争は無意味)。というものです。 余裕があれば、こちらもご覧ください「自民党と構造改革」...自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについて「小泉首相の人物評 ( 1 )」

2005.08.21

-

古舘伊知郎

テリー伊藤と、この人は、困った部分がある。今日(8/24)、報道ステーションで、小沢一郎とのインタビューの中で、言ってました。「政策まさに大事だと思います。しかし、人間それだけで生きてない。やっぱり、小泉さんのワンフレーズがうけているようにですね、一度バーンとぶっ壊して、ね、ある意味やけのはらんなってからじゃないと、この腐りきった政治たいせー」「バーンとぶっこわして」「やけのはら」なんのことやら、よく分からない。人間それだけで生きてない。古館さんは、まじめなところもあるけれども、具体的事物と全く乖離して、高まりゆく言葉と共に、糸の切れたタコのように勝手に膨れあがるイメージに身をゆだねて、仮想現実から紡ぎ出したようなメッセージを、本人は真実と思いこんで、シリアスに真剣に視聴者に送ってしまう欠点があるようです。残念。 こちらもご覧ください「自民党と構造改革」...自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについて「小泉首相の人物評 ( 1 )」

2005.08.21

-

郵政民営化問題の核心

核心は、郵貯簡保の330兆で、他は二義的。 郵政民営化問題の核心は、郵貯簡保に預けられている330兆です。この330兆は第二の予算のように使われ、国債の引き受けにも使われています。「これをどうするのか?」、というのが「核心」だと思います。 こちらもお読みください→「自民党と構造改革」...自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについて 郵便事業についても議論されていますが、たしかに過疎地に住まれている方にとっては、大きな問題だと思いますが、しかし、これは郵貯簡保の資金の問題に比べれば、国政全体に対する影響力の大きさにおいて、はるかに重要度の低い問題だと思います。 また、公務員の削減、ということもしきりに言われていますが、これは郵政公社職員の給与は税金で賄われているのではない、ということを差し引いても、たとえリストラするといっても2~3割が限度でしょうから、財政に与える影響はたいしたものではないと思われます。これは、自民党が選挙戦略として民主票減らしに利用しているのと、公平に見せることに腐心している新聞が、「民主党案にはこれこれのいいところもあるが、労組の支持を受けている民主党には」と1つの「誉め」に対し、必ず1つの「けなし」を対応させる、という無意識の新聞営業政策上の問題であって、核心とはかなり遠いところにあると思います。 郵政民営化問題の核心は、郵貯簡保の330兆がこれまで、国の財政にどういう影響を与えてきており、今後どうしていくのがいいのか、というこの一点にあるといって間違いないと思います。 民営化賛成論者の論点は、民営化すれば、この330兆が、国債を引き受けてもらうというようなことに使えなくなり、財政規律が生じる、というものであり、民主党の論点は、今回の自民党提出の法案は、形は「民営化」でも、実際は、国債を引き受けて貰うことはできるようなものになっており、意味がない、それよりも郵貯に預け入れ限度を設けることにより、強制的にこの330兆を圧縮して、多くの国債引き受け等ができなくしたほうが実効的である、というようなものだと思います。

2005.08.20

-

突然心配になってきた。

郵政民営化して大丈夫か。よく考えると、おとつい辺りから、突然不安になってきた。こちらもお読みください→「自民党と構造改革」...自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについて郵政民営化すると、郵貯、簡保に集められた330兆が、市中に出回るからよい*1、という話しだったと思う。現在、国の累積赤字780兆、地方分合わせて約1100兆。過去、国にこんなに多額の借金があって大丈夫かと言うと、必ず出るのは、日本には個人金融資産が約1400兆あるから大丈夫という話しだったと思う。これには、このうちの330兆が郵貯簡保に入っていて、実質的に国の管理下にあるから大丈夫、という部分があったのではないだろうか。2005年度、国債分を除く歳入が48兆に対し、国の借金780兆で歳入の16年分。地方合わせると約1100兆で、22年分。毎年元利払いに18兆。破綻に近い。完全民営化するということは、この財政破綻に近い状況で、(金融の形でしか使えないにせよ)、長年一貫して手の届くところにあった、330兆の貯え(リザーブ)を、永遠に吹き飛ばして、毎年の収入48兆だけで生きる、という意味のことにならないだろうか? ほんとうに大丈夫なのだろうか? 330兆手放すのは、もしかすると、とんでもないことではないか?と思えてきた。財務省から反対が出ていないことを考えると、問題ないのだろうか?*1 無駄な支出や、財政規律の弛緩につながる国債引受けに使われないからよい。*22005年度予算歳入が、税収約44兆、その他収入約4兆。歳出が、計約82兆 (うち国債元利払い費 18.5兆)簡単に言えば、収入48兆で、支出が82兆差額の約34兆を国債発行で埋めている。

2005.08.20

-

自民党政権と構造改革

自民党政権に構造改革と財政再建が出来るかについて。私は、ずっと昔から構造改革論者です。で、自民党政権下で構造改革が可能かどうかということについては、ずっと、ほぼ100%不可能だと思ってきました。その理由を以下述べます。(元々、小泉首相の人物評[3] を先に書くつもりでしたが、これを先に書かないと書きづらくなったため、先にこのテーマで書きます。常識的当たり前のことしか書かないので、読んでいてばかばかしくなるかもしれませんが、少し根気を持って読んでいただければ、と思います。申し訳ありません。お願い致します) まず、言うまでもないことですが、現在、国の借金は、730兆、地方の分も入れると1000兆を超えています。数ヶ月の細川内閣や、自社連立の村山内閣もありましたが、実質的にこの730兆の債務は、ほぼすべて「自民党」政権下で作られたものであることは、皆さん例外なく認めていただけるでしょう。 現在、日本国民は、構造改革をして「この730兆を減らせるのは自民党だ」と考えて、「自由民主党」に投票しようとしています。これに当たり、今、皆さんの意中の投票先は、この「730兆の公的債務のほぼすぺてを作ってきた党」へ、であるということをまず踏まえる必要があると思います。 私は、自民党を含む大きな構造が、この730兆を作ってきたのであり、「政権交代」 なくして、その構造を変化させることにより、この730兆を減らすことはおろか、増加の加速を止めることすら、極めて困難だと確信してきました。その理由を以下、私なりに説明させていただきたいと思います。 自民党は、この50年間、実質上、ほぼ一貫して与党でありました。50年というのは、現在60才くらいの人でさえ、物心ついてからずっと、というくらい、我々の個人の人生の上では、実際的には「永遠」に近いような長い期間です。 ところで、50年間も一貫して政権を担当してきたのですから、自民党の議員は、その当選回数に応じて、官僚や、関係する業界との長いつきあいと、人的ネットワークがあります。官僚が、民主党に相談に行く必要、業界が民主党にお願いに行く必要。これは、対・自民党に比べ圧倒的に少ないと思われます。官僚、業界と政治家の人間関係、これはほとんど 「自民党議員」 とのものと思われます。 一方、変人、とか異端とか、非情、といわれる小泉首相のような変わった存在は、恐らく自民党の中でも百人に一人くらいと思われ、ほとんどの人は、私たちと同じ普通の、極く一般的な情緒を持った人間と思われます。「ちょっとどうしてもこれお願いできませんか?」、「わかった、しかたない、だが私が本当に困ったとき、あなたも助けてくださいますよね」....... 「もたれ合い」というような、マスメディアのように、客観的、第三者的に、「汚い」言葉を用いれば、これは汚い関係。しかし、実際に、その中に生きる人から見れば、これは「人間」関係と感じられると思います。血のかよった日常生活は、このようなものにならざるを得ない人の生きることの哀しさのような部分があると思います。 国会議員は、選挙で選出されてはじめて、議員としての政治活動が可能です。当たり前のことですが、現在の国会議員はすべて国民に選出された人たちです。死人に口なし。落選議員に国会議員なし。 ところで、悲しいことに、一般国民には、国会議員として選挙に勝つ、しかも連続して何期か勝つということが、如何にたいへんなことかということが、本当に実感のこもった形では、全く理解されていないと思います。演説会をやっても誰が来るのか。閑散とした演説会場に、パイプ椅子ばかりが目立つ中、2~3人を相手に演説。こんな辛いことはありません。妻も子供たちも居てです、落選すればただの人。私たちは、自分の会社で落選した議員が働いてほしいと思うでしょうか?。来てほしくないでしょう。 また、選挙には想像以上にお金がかかります。先日のTVでは、専門家が、選挙やっているという最低限の体裁をととのえるだけでも、600万はかかるといっていました。供託金の没収ということもあります。私の、知り合いの学習塾講師の方は、改革の熱意に燃えて市議会議員に立候補し、ほんとうに質素な選挙選をして、それでも貯金を失ったばかりか、落選の上、多額の借金を背負われました。幸い、その方は再チャレンジされて、今では立派に議員を務められていますが。が、ハッピーエンディングばかりではありえません。 ジャーナリズムは、政党助成金はいけないといい、企業献金はいけないという。ではどうすれば、いいというのでしょうか? 個人献金を増やせというような主張を一度でもしたことがあったでしょうか。 このような苛烈な環境の中で、連続して当選していこうとすれば、どうしても、必ず自分に投票してくれる、選挙を手伝ってくれる、すくなくとも演説会の椅子を埋めて拍手してくれる、一定数の「事前予測できる」 固定した人たちが、それこそ喉から手が出るほど欲しくなります。いや、誰も、現実的に必ず必要だという判断に至ります。純粋なボランティアほど頼りにならないものはありません。細川内閣時のように風が吹けば、大挙して手伝ってくれますが、風がやめば、ほとんどは雲の子を散らすようにいなくなってしまうのです。 そんな中で、本当に確実に頼りになるのは? ズバリ、その候補を応援することによって「利益」のある人たちです。事務所を提供してくれ、演説会に動員をかけてくれ、ポスターを貼り、電話をかけ、名簿を出し、お茶くみ、炊き出し、街灯演説の周りで人垣をつくってくれる人たち。この人たちは、確実で、かつ「暖かい」のです。なぜならば仲間になれる人たちだからです。 この落選、失職、不名誉、多額の金銭的損失、借金、この目も眩むような強烈なプレッシャーの中で、利益団体から、協力を申し出られて、すぺて断り続けることは、極めて難しい、と言わざるを得ません。青島幸男のように、家で座っていて当選できるような人は、よほどの優越的地位にある人だけです。また、逆に言えば、利益団体の協力を受けない人は、自然淘汰されてほとんどいなくなってしまう部分が大きいと思います。残る人は、悲しいかな、ほとんど「受ける」人です。 それは、民主党も同じではないか?。確かに絶対的にはそうです。しかし、与党で政策決定権もあり官僚との繋がりもある「半永久の」 与党自民党と、野党としてしか存在したことのない民主党では、役に立つ程度が圧倒的に違うので、利益団体が協力関係を築こうとする、インセンティブもまた、圧倒的に対・民主党のほうが低いと思われます。 では、「労組」や、「連合」はどうなのか?ということですが、今や労働組合の組織率はひじょうに低く、また先述したように民主党は、自民党が作りかけた法案に多少希望するような変更を加えて貰う程度の権力しかありません。独力ではほとんど何もできない。役に立つ程度は低いので、自民党と利益団体との関係ほど強固なものには成り得ない、と私は思います。 また、今回、記者会見で公務員削減を称揚するような発言をし、また民主党を公務員雇用擁護として非難している小泉首相の内閣の閣僚竹中平蔵が、民主党の郵政改革案を(郵政公社職員の)八万人の首切りプランだと批判している、というような倒錯したことも起こっています。さらにこの文章の主旨とは直接関係がありませんが、アメリカで長年の財政赤字に対し、財政収支均衡を成し遂げたのは、日本よりも労組の影響力の強いアメリカの民主党政権(クリントン政権)ですから民主党 = 労組 = 大きな政府というのはおかしな話かと思います。 話しを戻しますが、このように、自民党は、このようにほぼ間での中断がない形で、50年間政権を担当してきたので、組織、組織の伝統としては、各利益団体、官庁官僚、業界と、50年間のつきあい、各議員は、その初当選以後の議員年数分のつきあいがあります。 人的ネットワークは、長年の間に、「民族」「国民」などと同じで、必ずそのネットワーク独特の慣習、常識、暗黙の了解等が、知らず知らず、自然にできあがっているもので、それと外れたことをするのは、小泉純一郎のような、異端の人でもない限り、極めて困難です。例えば日本人は、電話に出ると、異口同音に「いつもお世話になっております」、と言いますが、アメリカ人でそんなことを言う人は居ません。アメリカでは「hello」というようですが、日本でいきなり「こんにちわ」はないでしょう。これが文化です。些細なことであっても、その通り行動しないことは、たとえ他の選択肢が考えられるとしても圧倒的心理的抵抗感が伴います。 人的ネットワークの間に形成された習慣、しきたり、常識、暗黙の了解は、このような理性では計りがたい影響力、持続力を持つものなので、これが壊れるのは、ネットワークの成員の過半数に近いような人の交代か、それとも組織自体のの交代か、それしかありえないだろう、というのが、私の見方です。また、これはひじょうに常識的な見方であろう、と思っています。敗戦を経てさえも、日本の文化の中核は、ほとんど変わっていないと思います。 政権交代は、これをすべての人的ネットワークを、ネットワークまるごとの断絶、交代により、一瞬にして破壊して、その後、新しいネットワークと繋がり方が、どういう形にせよ強制的に作られるのに対し、50年間も続いている与党の継続した状態での、無限に近い数の場の人的ネットワークの常識、しきたり、暗黙の了解の破壊は、これはそれこそ、それらの無数の岩をかなづちで心理的抵抗を乗り越えながら、これまでの血の通った暖かみのある恩顧に、非情に一方的破棄を言い渡しつつ、マニュアル的に1つづつ彫っていくような作業となり、血のにじむような努力を必要とする、というより、実質的に不可能ではないか? というのが私の基本的考え方です。小泉流?に言えば、「政権交代なくして、どこにも構造改革なし」 (ではないか?)でしょうか? あまりに当たり前のことしか書かないので、エッジの効かない文章になりましたが、常識的にはそうではないか、と私は思います。私は、常日頃、なんでもふつうに考えようと思っています。異常と思われることも、ほとんどのことは、ふつうに、常識的に起こる、と思っているからです。 どのような外見を呈そうと、自民党政権下では、財政再建に繋がるような構造改革は起こらない、起こり得ない、ということは、極めて確からしい、というのが私の基本的考え方です。

2005.08.20

-

盆踊り

たまたま通りかかった公園で盆踊りをやっていたので、見てきました。紅白の提灯の光や、胸に響く厚い太鼓の音や、両親に手を引かれた、ゆかた姿の子供たちや、屋台、走り回る子供たちの手足、輪になって踊る人たちをじっと見ていたら、じょじょに子供の頃の同じような光景を思い出してきて、ふと、涙があふれそうになってしまいました。人波を見て、私は、競争も必要なことを否定するものではありませんが、昭和40年代にはあったような、こうした一体感も大切なのではないか、昔にくらべ、弱まりつつある、こうした人の一体感は、大切に残していかなければならないのではないか、と思いました。21世紀音頭、というのがあって、最近の曲かとおもったら、これから31年たつと、この世は21世紀~♪、なるほど、1969年の人から見ると、2000年は31年後だったんだなと。31年後、自分は生きているのかな?とも。

2005.08.19

-

田中康夫新党- 荒井広幸 小林興起 らが

きたよ、きたよ、きたよ、という感じである。綿貫元衆院議長が「もう一つの新党結成」の動きがある、と話したと報道された際、だいたい予測がついたが。※読んでほしい私の過去の記事 「ジャーナリズムの責任放棄」

2005.08.19

-

郵政決着後の構造改革

東ちづる、料理研究家(カリスマ主婦)、ホリエモン、元ミス東大、橋本聖子、武部幹事長。

2005.08.19

-

小泉内閣支持率 80%

・・小泉内閣の支持率は80%で、1987年の本社調査開始以来の最高となり、不支持率も過去最低の8%となった。・・ これは、日経新聞の2001年4月30日の記事です。その後、さらに支持率は85%に上昇、不支持率も過去最低の7%となりました。(日経新聞 2001年6月12日の記事の情報より)あれから、4年が経ちました。

2005.08.18

-

小泉首相の人物評 ( 2 )

「武士/ 凡人」中曽根氏の小泉首相就任時の評。 たしか、小泉首相が総理に就任した当初だったと思います。日経で、中曽根元総理が、小泉氏を評したコメントの小さな記事があり、その中で、とても印象的だったのは、小泉君は、武士(「武人」だったかもしません)で、××で、△△で、とひじょうに評価する評も含めて、幾つか並べた内、中に、「凡人」、という言葉が一つ入っていたことです。 私は、昔から反自民党の立場で、また靖国参拝にも反対な、リベラルの立場です。ですから、当然、中曽根元総理とは意見の異なるところが大きいです。が、しかし、中曽根氏は、当時巨額の赤字を抱えていた国鉄を民営化したという功績と、識見もある、優秀な政治家だったと考えています。で、その中曽根氏が、小泉首相について人物評で、「凡人」、と入れていたのは、示唆的であると思います。中曽根氏の議員引退に関する確執などは無かった当時のことです。(※国鉄民営化では、用地売却が進まず、却って赤字総額は増えたという指摘もあります) 私は、これは、中曽根が、小泉氏は、非凡な部分があるが、一方で、複雑な社会・政治構造を、的確に、大きな視点から仔細に把握する「理解力」と「識見」に於て、「平凡」である、凡庸な政治家並みである、と感じていた、いうことではなかったかと考えています。というのも、この政治家を見る限り、どこから見ても規格はずれであり、「平凡」の形容詞にびったりきそうなところが他にないからです。 小泉氏が最初に総理に就任した時、世論の圧倒的支持を受けました。その当時から私は「小泉改革」というものは無い、と思っていました。就任最初の印象は、「長屋のおっちゃんのようだ」というものでした。知り合いの人でもとても似たような印象の人があり、やや任侠ぽい雰囲気の人でした。 この人は、動物的勘ということに関しては、これはもう圧倒的な強みがある人で、かなう人は他に誰もいないと思われるくらい、ということは、まあ日本での共通認識になっていると思います。動物界を生き抜く上での、勘、度胸、周到さ、これらは桁外れの稀代稀なものと思われていますし、私もそう思います。動物的 「行動勘」 というか、人の心、情勢を推し量って、流れを自分の有利に運ぶ能力。 一方で、しかし、心理的に、「威光効果」というものがあって、ある何かに飛び抜けて優れた人は、他の事でも同じ程よく出来るのではないか?と思われがち、ということがあると思います。スポーツが出来たり、飛び抜けた学問的業績があったり、発明などに優れた人は、他のことについても、凄く良く出来る、という印象を持つように人間は出来ているのでないでしょうか? が、しかし実際には、そうでないことのほうが多いということが、あると思います。 また、人は、自分にはない優れた能力を持った人を見ると、ひじょうに魅かれがち、ということもあると思います。普段、他人や周りに気をつかって、思うように、これをやりたいと思うことだできず、一人になることを極度に恐れている、多くの日本人にとって、白黒が明確で、非情と言われるほど、人の心を考えず、自分の考えを押し通す首相に、驚嘆してしまうところがあると思います。が、その魅力は、その魅力の部分単体に限られ、他のところは、全く自分の想像したようなことでなかったということは、男女の間でよくある、みなさんもよくあったのではないでしょうか? 首相に対する私たちの見方も、3割くらいの常時支持の人を除けば、かなりジェットコースターのように変わってきた部分もあります。 日本人は、現在、小泉氏は、ずば抜けた実行力があって、100万人行くとも我行かずで、ブレない。選挙で勝てば、郵政3事業は、これまでとまったく異なり、民間の経営になる。ここまで凄い人であれば、同様に、小泉首相と、それに率いられて生まれ変わる自民党は、日本のあらゆる旧弊にメスを入れ、財政を再建させ、日本を復活させる?のではないか、そう思いたい。ややカリカチュア的ではありますが、そう考えて居る人が多いのではないでしょうか?そんなに漫画的にではない、と思われるかもしれませんが、実際には、冷静になると、皆さん?そう、思われている、ということのように思えます。 私は、小泉首相は選挙に勝利した場合、「もし」参院のハードルを越えられれば、郵政3事業を民営化した場合。この法案では、実質は特殊法人に近いものの、形態はすくなくとも「民営」になるため、将来のさらなる改革を待てば、多少は日本の構造改革にプラスになり得る。また、これまでの権力闘争の結果、結果的には、派閥の力が弱まり、既得権益を背負った議員の 「極く一部」 が党内で淘汰され、また党の中央集権化が進むことにより、2大政党の一つとして恐らくは残れる党の一つが、多少なりともまともな方に歩み寄る効果はあった。(これは選挙結果に関係なく、です) が、既得権益と官・業との人的結びつきの「オールジャパン集団」、という自民党の本質は、今後も変わらず、変わるはずもなく、多くの人の見方にそぐわず、小泉首相は、日本の構造を本質的に改革するだけの理解力も、識見も、根気も実は持っておらず。首相のライフワークは「郵政の民営化」であって、このライフワークが成就したとすれば、選挙後は、続投しても行き当たりばったりに、首相にたまたま目についたこれはと思う分野の改革らしきことに、触れた程度で、食い散らかした形で引退し、続く政権は失望を買い、国民が前の選挙の時の「新生自民党」は一体何だったんだ?と自民党にカンカンになって怒っているだけ、ということに極めてなりそうだ、と思っております。 そんなことはないはずだ、と思われる方は、もう1稿は最低でも書きますので、多少根気強くご覧になっていただけないかと思います。私も、こうだと思っていたことが、異なる意見も聞くことで多少変わってきたことも、過去、あったからです。

2005.08.18

-

小泉首相の人物評 ( 1 )

この人は、高揚癖というか、ヒロイズム、リリシズム、のようなものが強くあります。 私は、この人に批判的なのですが、批判のための批判をするつもりはありませんので、少しでも首相や自民党について「どうなのかな」と思われる部分がある方は、立ち止まって聞いていただけないかと思います。 たしかに解散時の記者会見は感動的なものでした。我々の日常生活では、ほとんど会うことのないほど、思いの伝わってくるものでした。しかしながら、同様な感動を覚えても、その通りだと思うか、それは違うと思うか、は、人により異なるところで、私は全く違うと思っているということです。毛沢東や、レーニンも、心底、人の心を打つ演説をしたはずです。でなければあれほど、多くの人が、文化大革命や、ロシア革命で動くはずはなかっったと思うからです。で、結果として文化大革命で中国の人たちがどうなったか?だから、演説者の思いが深いことと、その内容通りそれを支持するかは冷静で、なければならないと思います。(私は、昔からのやや強硬な構造改革論者で、郵政民営化についてはやや賛成に近いが、今回は否決でよい、という立場です)この人は、人に見られるのが好きです。あの素晴らしい、記者会見の「演説」は、あれは、郵政民営化に対する思いが深いと同時に、ここで自分が「最高の見え方」をする、という自覚なしには、不可能だと思うからです。特に間といい、声のトーン、姿勢、態度、レトリック、目線、にいたるまで、単に演説として見た場合、ほぼ完璧に近いものでした。あれは、自覚的に、自分がどういう見え方をするか、ということについて、積極的にコントロールしない限り、まず不可能だと思うからです。芝居ではないのは承知しています。しかし、あれを江守徹や、杉村春子に見せたら、「完璧だ」というに違いないのも事実です。現実家であり、劇場的性格も表れていると思います。はじめて首相になった当時、すべての女性が私の恋人です、というようなメッセージのついた写真集を出していました。オペラ、歌舞伎、X-japan、松井、イチロー、宇宙飛行士、シュワルツネガー。有名人と一緒にTVに写る機会を逃しません。今回も、自分を信長やガリレオに例えていますが、これは、偉大と見なされているものに自分を重ね合わせる一種の威光効果で、冷静な状況で改めて思い直せば、一種の自己陶酔、とも見られるものです。前のログで紹介した田勢康弘は、首相の「美学」と呼んでいたように思います。同じく露出の好きなひとでも、菅直人などは「緩い美学」、首相は「暗く引き締まった美学」。しかし、暗く引き締まった感じ、といっても、「美」、自分の見え方、自分の自分に対する感じ方が、首相の精神的エネルギーの中核にあるような気が私はしています。なにか、三島由紀夫のような感じが。今回、記者会見を見て、「本当に国民のためを考えているのは、小泉首相だけだ」と感じた方も多いようです。しかし、そういうことでもないのではないか、と私は思っています。首相の言葉使いの中で、「日本は」「国民は」という言葉よりも、「私は」「コイズミ」という言葉のほうが、圧倒的によく使われ、目立っているような気が、私はしています。気のせいでしょうか?歴代の首相の中で、これほど、「私」と自分の苗字が、言説で目立った人は、いなかったのではないかと思います。郵政民営化への熱意は疑うことのないものですが、単純に「日本のため」という繋がり方でもないような気がします。あと、これは横道の話しですが、信長、ガリレイ、X-japanと来て、これらは明らかに美しいが「滅び」のイメージのあるものです。田勢康弘も首相の嗜好には「死」のイメージのつきまとうものが多い、として、首相の好きな、西郷、高杉晋作、フォーレの「レクイエム」という曲などを挙げています。とすれば、私たちは、心の中に「死」のイメージが大きく占めている人をリーダーとして持っていることになりますが。これはどういうことでしょうか。

2005.08.18

-

クリントンの自伝

最近、元アメリカ大統領のクリントンの自伝を読んでいます。私は、政治家ではこの人がとても好きで。不倫騒動とかいろいろありましたから、悪く言う人も多いですが、人それぞれというか、私は、この人を見ているのが好きでした。日本人では、野中さんが好きで。私自身は、構造改革派なのに、という感じですが。話しをクリントンに戻すと、この人は、最初大統領選で選出される時も、討論の際、景気や経済のひじょうに細かい数字を諳んじていた、と報道されていたような気がします。結果的に失敗に終わったものの、中東和平についても尽力し、エルサレムの非常に小さな路地の名前まで覚えていたと。本当に政治が好きで、仕事が好きだった、人だと思います。実の父親は、生まれる前に亡くなり、義父は、普通の時は良い父親だが、アル中で、酒を飲むと母親に暴力を振るうこともあり、苦労したようです。祖父母の影響で、子供の頃から黒人と普通に遊んでいて、長ずると、当時の社会で黒人が差別を受けていることに違和感を感じ、その解消にひじょうな熱意を感じたようで、それが、直接の、というわけではないにせよ、その後、政治家になることになった大きな要因であったようです。

2005.08.17

-

郵政民営化賛否のみで投票OKとは

ジャーナリズムの検証責任放棄。今、新聞やTVは、「郵政民営化の是非を問う選挙」「民営化の火を消すな」、「郵政選挙」などと書き、郵政民営化賛否の為に、投票することを、「問題がある」とも書かないばかりか、自ら、一部煽っています。が、「郵政民営化法案」は、仮に再提出、可決されるとすれば、成立は、半月、1ヶ月後というようなものでしょう。では、しかし、仮に成立しても、可決した瞬間に銀幕に 「完」 と出るわけではありません。「その後」、首相は何をすると言っていたのでしょうか??その後の数年間に渡る、数限りない決定、議決、内政、経済、外交、防衛等に渡る、数え切れない、場合によっては、数百年に渡って影響を与えるかもしれない、国の重要な決定、議決は、誰の付託で、何によって、担保されるのでしょうか?あとの歳月のほうが、はるかに長いのに。私たちの人生も、国の将来も、一度たどってしまうと戻りきれない道もあります。郵政民営化の賛否で、国政選挙を投票せよと言うことは、「他の全てのことへの選択が抜け落ちていてよい」、というのと同じ事だと思います。さらには、民営化の影響も、未実現なのですから、当然「予測」の段階で、且つ、情報感度の高いブログ人口でさえ、本当は今回の民営化法案がどういうものか、実はほとんど理解していない状態でです。国政を預けるということは、私たちの人生と命と未来を預けることだと思います。郵政と引き替えに、行き先を確かめずに列車に乗ることを乗客に許してしまうジャーナリズムは、その一番大切な責任を放棄していると言わざるを得ません。一番気付くべき職業人が、そのことに気付いていません。レントゲンで白い陰を見落してしまう放射線専門医のようになってしまっています。一般人は見落としても、専門家は見落としてはいけないものだと思います。それが、社会の中で、それを事とする職業人の責任と義務だと思うからです。

2005.08.16

-

田勢康弘は小泉支持と思う。

田勢康弘、といっても知らない方もかなりいらっしゃるかと思いますが、日経新聞のコラムニストで、少なくとも以前は論説委員だった人で、いまもそうかも分かりません。細面で、小顔でちょっとあごひげのある、年齢にしては若く見えるひとです。細川内閣くらいの時、いろいろ新聞読んでも、論説駄目だなあ、等思っている中、1人だけ中身のある、と思った論説を書いていると思って、名前を覚えた人です。この人、最近の日経のコラムや、TV出演を見るに、ジャーナリストっぽく、からめ手で書いていますが、明らかに小泉支持で、それを隠そうともしない風で淡々としゃべっています。日記一覧 http://plaza.rakuten.co.jp/jyohougen/diaryall参院の採決のすこし前に、採決予想は「否決」、その後「解散」で、小泉勢力が勝つでしょう、と言っていて、その時点では、自民党が選挙で勝つと思っていた人はほとんどいないのですから、この人の言うことは、尊重すべきでしょう。だから、嫌いでも小泉はよく見ないといけない。ただ、7/18,8/15の日経コラムの調子、TVでの発言を綜合すると、ほとんど小泉礼賛、に近いはっきりした印象があり、コラムの内容も、事実に基づいた分析というより、人物の印象を主観的に解釈ロマン的に書きつづったという感じで、少し、どうなってるのか、とも感じます。(この人、文章はひじょうにいい反面、最近とみにロマン的な好みがあり論説が詠うような調子になりがちな欠点があります)94年に出た、「政治ジャーナリズムの罪と罰」という著書で、この人は、「わが国の政治ジャーナリズムの欠陥は、検証力に欠けることであり、いったん、特定の方向に走り始めるとまるで魔女狩りのようになってしまうことである」また、「作られた勧善懲悪の構図のうえに乗ってしまったような報道が行われている。すなわち、『改革』を主張するものは『善』で、そうでないものは『悪』だという、きわめて単純な構図である」とも書いていた。「改革」内容の検証は全くなく、信長に例える人物の主観的印象のみだが。少し、この人は最近、変わってしまってはいないのか?どうなのだろう?

2005.08.15

-

内閣支持率上昇

内閣支持率が、毎日51% フジ報道2001 57.2% と、とうとう50%を越える調査が出てきたようですね。私は、勘では一般に思われているほどに自民党は大勝しないのではないか、と思っていましたが、ここまで来ると、自民公認+公明で過半数以上の結果が出る可能性は7割ぐらいになったように思えます。勘で、「それほど」というのは、自分の潜在意識下の願望が客観的な見方を妨げているのかもしれません。ときどき、そういう風に反省します。

2005.08.15

-

衆院選情勢分析 ( 3 ) 自民・民主・将来

選挙結果予想について 2. 。ムネオ新党、これが北海道で、少なからず影響すると言われています。自民党票を相当食うと思われるので、北海道の各選挙区については、民主党が有利と思われるということです。さらに、郵政民営化反対議員の地元は、自民党依存の地方が多いと思われ、自民党の地盤だったところが多いと思われます。そこで、今回、選出議員の否定、党支部まで中央直轄で落下傘的に別に作るということですから、地元としては、白けが出ないかと思われます。やや幕末の、会津藩的な心情は起きないでしょうか。今回については、元々の自民党地盤ほど、小泉支持率は低い、ということにも、恐らくなっていると思います。通常であれば、小泉内閣支持率が現在のようにかなり大きく上昇している状況では、「自民党大勝」、という可能性が高いと思われ、私もやはり、それが本命、と思いますが、しかしながら、挙げたような、社民、共産、ムネオ党の特殊事情、小泉人気の都市高、地方低を考えると、現在、一般に考えられているほど、自民は大勝できないのではないか、というのも、また考えられると思います。勘としては、過半数やや上回るぐらいではないかと思っています。もともと解散前の雑誌等での選挙分析専門家の予想では、民主大勝だったので、5-7%程度の内閣支持率上昇で、自民逆転大勝にまでなるかは微妙なところだと思います。刺客が、「やりすぎ」だと思われて、かえって反感を買うのでは、と予想する向きもありますが、今のところそれはないのではと思います。

2005.08.14

-

衆院選情勢分析 ( 2 ) 自民・民主・将来

選挙結果予想について。これは本当に難しいと思います。明らかに現状では、一種の小泉熱狂的なものが生じています。ですから、相当票が自民党に流れるのは、今後大きく流れが変わらない限り、おそらく起こることだと思います。ただ、無党派層では、小泉不支持のほうが多い世論調査が出ていたように思われ、「では、どこで小泉支持が増えているのか?」と不思議ですが。それから、選挙は、世論調査の結果で決まるのではなく、実際に投票所に行って投じられた票によって決まりますから、小泉ブーム = 勝利 にはならないことが難しいところです。今回、特殊事情として、共産党と、社民党が候補者を立てる選挙区が大幅に減ることがあります。共産党は、確か60選挙区くらいは空白にするということだったと思いますので、約1/5くらいか。社民党は、財政難で、供託金没収などを避けるため、擁立区を絞り込むようです。これらの選挙区で少なからず、民主に票が流れると、小選挙区ですから、影響は大きいと思います。産経新聞によれば、郵政民営化反対票を投じた議員の選挙区で民主党議員が前回と同数の票を得たとしてシュミレーションしたそうです。これらの選挙区だけについていえば、自民相討ちにより、民主11増となり、民営化賛成議員の議席は4で解散前と変わらない、となるという結果になったようです。同数得られない可能性が、高いと思われるにしても、です。

2005.08.14

-

現状での情勢分析 ( 1 ) 衆院選挙 自民党 民主党 将来

昔から、政治について考えると疲れる傾向があります。今回も、かなり疲れてきた感じがありますが、無理に情勢分析をしてみましょう。現状では、一種の2回目の小泉ブームが起きている感じがあります。熱狂です。これは、前回のものより程度が低いですが、深いと思われます。郵政の民営化については、これは、「自民党政権が続くのであれば、したほうがいい」といったようなものであると思います。民主党政権になるのであれば、あまり関係ない。自民党政権は、多数のひも付きなので、たがをはめることに意義がある、といったようなものと思います。(首相は「民間に出来ることは民間に」と繰り返していましたが、私は、常に、郵政の民営化は、財政投融資の問題と考えてきました)一部の政治について考えている人の間では、今回小泉政権が勝利すれば、郵政は民営化され、財政規律は強化され、構造改革は進み、日本には、良いか、少なくとも悪くない未来が開けてくる、という希望が、波のようにぶちあがってきている、という感じがしますが、そうではないでしょう。これは、一種のバブルであり、祭りの後がくると思います。長くなりそうなので、一旦切りましょう。

2005.08.13

-

真の改革政府 韓国人元徴用工に未払手当 「316円 !」 支払い。

素晴らしい。WEB版の朝日新聞(8/12)によれば、戦前戦中に日本に動員された「韓国人元徴用工」の厚生年金の脱退手当金の請求に対し、社会保険庁が「18円」とか「35円」やこの「316円」といった金額を振り込んでいるケースが相次いでいるらしいです。戦後60年経って、こういうことを営々とやってきた、真の、改革政党「新生自民党」 素晴らしい!!!!!!!!!!!!思いやりのある、本当に国民のことを考えている。「真の改革政党、自由民主党」!!!に「良識ある貴方」の「清き一票」を、私からも切にお願いしたいという 思いでいっぱいです。望まずに外国に連れて行かれて、厳しい労働をさせられて、60年後に、缶ジュース一本の金額が「手当」として外国政府から口座に振り込まれたら、日本人ならずとも、その外国政府と政権党を、良識あるとして、心から「尊敬」「感謝」せずには、いられますまい。

2005.08.12

-

コペルニクス的 転回

小泉の周りをジャーナリズムが巡っている。「それでもメディアは回っている。 私の周りを。」by K ガリレオ

2005.08.12

-

小泉ストーリーそのままでしか記事の書けない、ジャーナリズム

日本のジャーナリズムは、自分でストーリーが書けないので、小泉首相が作ってくるストーリーに無自覚にそのまんま乗っかって記事を書いております。ジャーナリズムとは、自分の頭で、この世の中を厳しく分析し、問題点をえぐり出し、それを読者の心に、精魂傾けた筆の力を通じて出来るだけ忘れがたく、刻みつけるものだと思います。なさけない。

2005.08.12

-

自民党が、民主党を守旧派政党と ???

自民党が選挙用のチラシで、民主党を「守旧派政党」と呼び、改革を阻もうとする守旧派、公務員や教員の労働組合に屈する民主党などとの戦いだ、と書いているらしい。開いた口がふさがらないというか、「どっちがか?」という感じだ。これを読んで自民党に投票する人もいるだろう。勝手にしてください、どうぞご自由に、という感じだ。ジュリアスシーザーというシェィクスピアの劇では、政治家の演説次第で、どうにでも動かされてしまう民衆の姿が書かれている。あっちでも、こっちでも、どっちでも、ご自由に行ってください。

2005.08.11

-

ガリレオ解散?

ローマ法王が「それでも地球は回る」と言っているということか?

2005.08.11

-

解散

各種世論調査を見てみると、5%等のオーダーで内閣支持率が上昇しているものが多く、第二次小泉(プチ?)ブームのようなものが、起こりそうな感じではある。民主中心の政権を望む人が減り、自民中心の政権を望む人が増えている。だが、冷静によく見てみると、「解散した小泉首相の決断を評価しますか」というような問いに「評価する」が多いが、これは、明確の反小泉の自分でも、解散して欲しかった。だから、この点に関しては、小泉支持の答えではないと思われる。無党派層では、不支持が多いようだ。反小泉の自分の立場からすると、やや憂鬱な流れになっているが、選挙結果ということに関してみると、かなり微妙な感じだ。「ガリレオ」と言っているようだ。フフン、という感じだ。

2005.08.10

全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

-

- 徒然日記

- 米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」×…

- (2025-11-19 05:05:11)

-

-

-

- みんなのレビュー

- 内勤です。⛅️(8度)寒い秋模様🍂

- (2025-11-18 17:12:55)

-

-

-

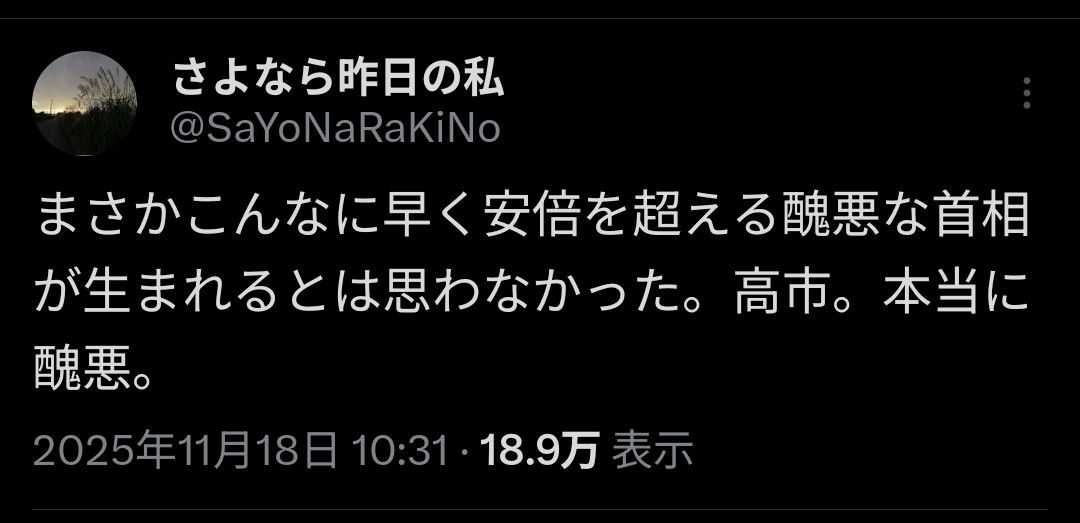

- 政治について

- 次第に高市に対する嫌悪が広がってい…

- (2025-11-19 07:22:20)

-