2007年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、朝から、大阪城早朝探鳥会に参加し、梅園、桃園を見ながら帰り、その後、キッズプラザの活動に参加した。探鳥会では、今日は珍しい鳥を見ることができた、トラツグミ、ルリビタキ、カワラヒワでの3種で殆ど同じ場所で同時に見られた。トラツグミは虎のような縞があり、ルリビタキはきれいな青い色をしている。カワラヒワは黄金色をしている。遠くにいたので、カメラでははっきり写せなかったが、双眼鏡ではよく見ることができた。今日見た鳥は、上記のほか、カイツブリ、ハシビロガモ、キジバト、ハクセキレイ、ヒヨドリ、シロハラ、ウグイス、アオジ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ハヤブサなど全15種。写真は、探鳥する会員、地上のトラツグミ、樹上のトラツグミ、ルリビタキ、カワラヒワ、ハシビロガモの番い大阪城梅林の梅は、既に見ごろは過ぎていた。花の終った木が多く、萎れた花が残っていてきれいでない。もう蕾みもあまり残っていない。あと10日もすれば殆ど花が散ってしまうであろう。梅園を出て青屋門をくぐり、桃園へと行ってみた。例年なら桜の頃に咲き始め桜が散ったあと桃の花が楽しめるのだが、今年は、すでに咲き始めている。200本ほどある桃の木のうち、10本くらいが8分咲きくらい、5分咲きもたくさんある。残りの木の蕾みも大きく膨らんでいる。もう10日もすれば見ごろになるだろうと思われる。写真は、大阪城桃園の桃の花桃の花 我も負けじと 咲き初むるキッズプラザでは、幼稚園からの団体が多かったが、パソコンの方に来る子は少なく、午後から親子連れが来られたが、そんなに忙しくはなかった。新しいゲームソフトが4種類入っていた。キッズプラザでの活動もあと1か月を残すのみとなった。

2007.02.28

コメント(0)

-

胡蝶蘭開く

今日は、午前中は、キッズプラザのクラブ活動の年度報告書を作ったりしながら過ごし、午後は、回生病院へ胃の定期診察に行った。帰りに「千の風になって」のCDを買い、紀伊国屋書店でパズルの本を買った。クラブ活動の年度報告書というのは、一年間の活動内容の記録をまとめ、会計報告書を作るのである。会計報告を残してほぼ完成した。胃の検診は、3ヶ月ごとに見て貰っているもので、今は特に異常はないとのこと。次は5月。「千の風になって」は秋川雅史の歌。CDには、歌入りとカラオケと秋川の「りんご追分」の3曲が入っていた。カラオケで歌うのは、なかなか難しい。パソコンに、wmaで取り込んだら、1曲40MBのものが4MBと10分の1になった。パズルの本は、秋山久義著「数のパズル読本」。内容は殆ど知っていることだが、よくまとまっていて面白い。今日の写真は、今日初めて1輪目が咲き始めた胡蝶蘭。これから毎日が楽しみだ。胡蝶蘭 静かに開く 一輪目

2007.02.27

コメント(0)

-

サイネリア

今日は、午前中は、北野病院の眼科へ目の検査に行き、午後は、「ことばの歳時記」(山本憲吉)を読んだり、一昨日完成したキッズ卒業アルバムの追加写真シールを作ったりした。眼科は、2年前に手術した網膜はく離のその後の様子を見てもらったのだが、異常はないとのことで、その他の点についても今のところ悪いところはないと言われ安心した。追加写真のシールは、アルバムに貼るように、フリーサイズのラベル用紙を買って来て90枚を作成した。28日に持って行って貼る予定。今日の写真は、OAPプラザのプランターに植えられているいろいろな色のサイネリア。直径1メートルほどのものが4基あるのを真上から写した。サイネリアと言っているが、Cinerariaなので、本当はサイネラリアというべきだろう。赤、ピンク、赤紫、紫、青、黄、濃黄、白などがあり、白にも内部が赤、黄、主意が紫などいろいろある。一鉢に19株植えられているのは、6角陣を思い出させてくれて興味深いと思った。サイネリア 十九植ゑらる プランター

2007.02.26

コメント(0)

-

淀川探鳥会

今日は、淀川探鳥会の日。朝9時から3時間余、例年並みに冷えた淀川河川敷で、探鳥し、水鳥を中心に32種の鳥を見ることができた。十三に近い河川敷には、カンサイタンポポの自生地が少し残っており、早くもいくつかの花がつぼみを開こうとしていた。また、「十三花摘園」と名づけられた菜の花畑が巾数十メートル、長さ数百メートルにほどにわたって咲き乱れていた。最初に出迎えてくれたのは、岸ではツグミ、ハクセキレイ。川では、カワウ、カンムリカイツブリ、ヒドリガモなど。カワウは繁殖期の象徴である白い毛が生え始めているのが、はっきり確認できた。写真は、カンサイタンポポ、菜の花、ツグミ、ムクドリの群菜の花の 咲き乱れゐる 河川敷今日見た鳥のうち特記すべきは、葦原の中にツリスガラという鳥の群が見られたこと。用心深い鳥で、葦原の深いところにいるため、普通はあまり見られないのだが、昨日は風が穏やかだったためか、葦原の外に近いところまで出て来ていたのだ。きれいな鳥だった。素早く動くので、写真を撮ったつもりだが写っていなかった。オオジュリンという鳥もきれいだった。頬のまわりに顎線という白い線があるのが特徴だ。写真は、いろいろなカモ、オオバン、カワウ、モズ河川敷や干潟の中を鳥を見ながら歩き、11頃柴島干潟に着いた。ここで、珍しかったのは、ケリという鳥。ハトくらいの大きさの鳥で、キリキリキリとかんだ害声で鳴いていた。遠くにいたため、これも写真には撮れなかった。ユリカモメの群の中に、嘴と足が黄色い少し大型の鳥が混じっていたが、これはマモメだそうだ。百羽ほどの中に3羽混じっていた。イソシギ、ハマシギ、コチドリたくさんいた。この3種はよく似ている。嘴の長いのがシギで、白い色が腹から胸に食い込んでいるのがイソシギだということだ。ハマシギの写真も、とることはできなかった。柴島干潟、ユリカモメの群(中にカモメが混じっている)、イソシギ、シロチドリ今日見た鳥は、カンムリカイツブリ、カワウ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、オオバン、ユリカモメ、カモメ、セグロカモメ、シロチドリ、ケリ、ハマシギ、イソシギ、チュウヒ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、モズ、ヒヨドリ、ツグミ、ウグイス、ツリスガラ、オオジュリン、ムクドリ、スズメ、ハシボソガラスの32種。1時半に帰宅後は、昨日、今日の外出中に留守録しておいた、俳句や美術などのテレビ番組を見て過ごした。

2007.02.25

コメント(0)

-

卒業アルバム完成

今日は、朝から、キッズプラザへ行き、皆で分担編集した卒業アルバムの印刷・製本作業を行った。PM940型とPM950型のプリンタを夫々2台ずつ使って、朝10時から、夕7時までかかったが、なんとか完成することができた。作業に来てくれた仲間は9人、チームワークよく作業し、28ページのアルバム88冊が出来上がった。アルバムは2ページずつ一枚に印刷するので、一冊あたり14枚、88冊なら1232枚印刷する必要がある。プリンタの速度は、950型なら1枚30秒で、これが2台あれば、5時間ほどで印刷できる計算であり、印刷速度がその4分の1である940型は殆ど使わなくてもよい予定であった。しかし、予想外のトラブルは、あらかじめ購入しておいたインクの特定の色(イエロー)が極端に消費されることがわかってからだった。領収書を持って、購入店へインクの色の交換に行くまでの間、印刷が滞ってしまったのだった。一度、交換したイエローのインクも、またもや無くなり、予算の範囲では補充できなくなり、PIPクラブ員の自腹で、さらにもう1本を買いに行き、なんとかそれで、全ページの印刷を終えることができたのだった。予定では、4時~5時に終ると予想していた印刷が6時半までかかり、製本が終ったのが7時ということである。朝から、手伝いに来ていた仲間も、夕方頃の状況では、今日のアルバム完成は無理だろうと4人が帰宅したが、最後まで残った5人は、出来立てほやほやのアルバムを手にすることができた。作業後は、完成を祝って、近所の居酒屋で祝杯を上げた。いつも女性上位のこの会だが、今日は、3:2で男性上位の会になり、飲み放題メニューに変更し、10時頃まで時間を忘れて、大いに飲み、大いに語り合った。写真は、印刷の様子、製本の様子、出来上がったアルバム、完成後の打ち上げ会卒業の アルバム作り 大団円明日は、朝から淀川の探鳥会だが、起きられるだろうか・・・

2007.02.24

コメント(0)

-

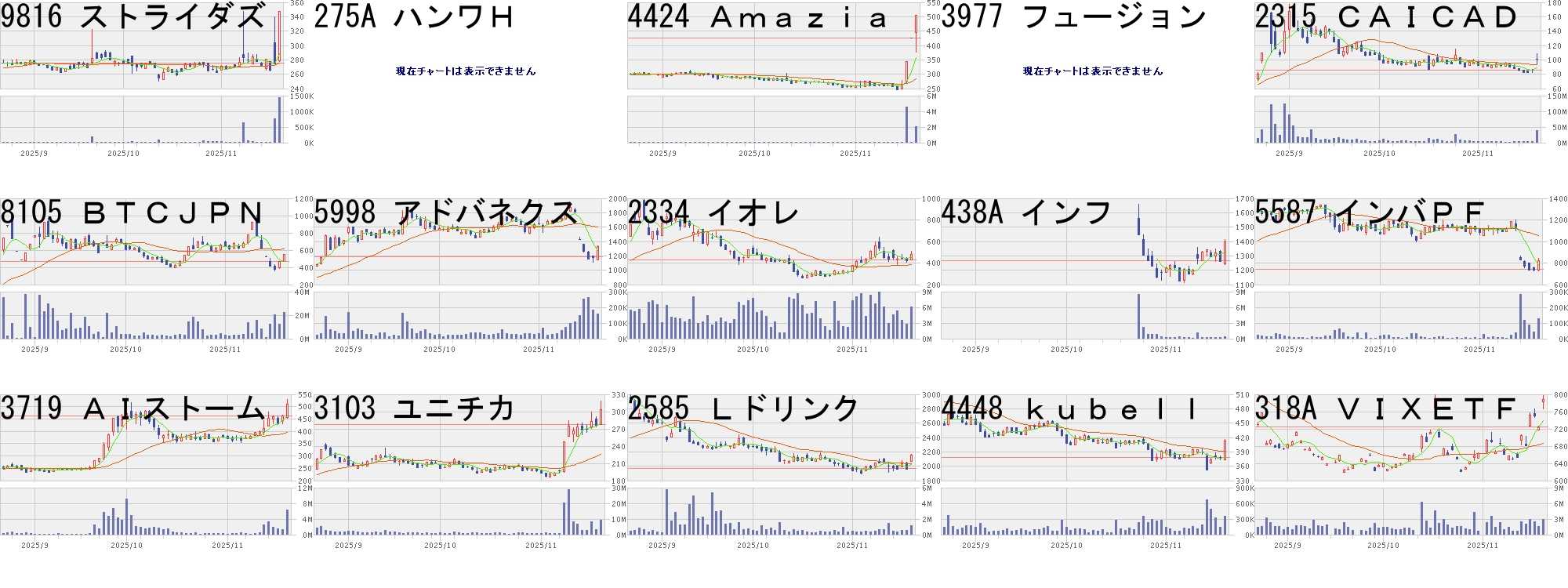

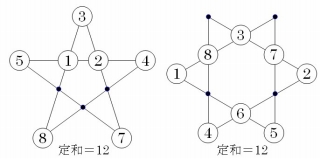

ミモザ

今日は、午前中は、パズルを考えてたり、キッズアルバムの手直しをしたりして過ごし、午後は、老人ホームに義母を見舞った。パズルは、0のある5星陣、6星陣の作成で、検討の結果、5星陣、6星陣とも最小定和12のものがあることが分かった。5星陣は1から8のうち6を除く7数と0が3つで作れ、6星陣は1から8の8数と0が4つで作れる。義母は老人ホームで落ち着いた日を送っているようで安心した。広間に雛壇が飾られていた。介護担当者から、介護状況や介護方針などの話を聞いた。写真は、老人ホームの庭に咲いていたミモザの花。例年、4月の桜の頃に咲く花なのに今年は特別に早く咲きだした。義母見舞ふ ホームの庭に ミモザ咲く

2007.02.23

コメント(0)

-

雪柳

今日は、お天気がよく、花粉が多く飛びそうなので、ほぼ一日中在宅で雑事をした。キッズプラザの卒業アルバムの校正作業は、昨日でひと先ず終っていたのだが、また気になるところが出てきて、手を入れることになり、午前中がつぶれた。午後は、図書館で借りた「空海の風景」のビデオを見たあと、図書館へ行き、「スノーマン」「木を植える男」を借りて来て見た。今日の写真は、ちらほら咲き始めた雪柳。毎年、桜の咲く前に、まるで雪が積もったように真っ白にたくさんの小さな花を付けるのだが、今年は1か月ほど早い。咲き始めの花を拡大して見るのと意外ときれいだ。雪柳 ちらりほらりと 咲き出せり

2007.02.22

コメント(0)

-

馬酔木(あしび)

今日は、殆ど一日中在宅で、キッズプラザの卒業アルバムの校正に掛かり切りだった。一昨日、分担して持ち寄った原稿をまとめたのだが、その校正作業を行うのである。校正と言っても、最後ともなれば、あれも入れたい、これも入れたいと思う事柄が出てくるので、できるだけ入れられるものは入れるようにしたい。デザインにも懲りたくなる。印刷は、24日の土曜日なので、今日を含めて3日の間に完了しなければならないのだ。一日、作業をしたので、ほぼ終了した。明日、明後日は予備日となった。今日の写真は、馬酔木。あしびというのが普通だが、あせび、あせぼとも呼ばれている。馬酔木は例年なら、3月の中旬から4月中旬にかけて咲くのだが、今年は1か月も早い。上の白いのは、17日に枚岡自然公園で見かけたもの(これは既述)。下の赤いのは、19日に大阪城公園で見かけたもの。馬酔木咲く 内堀に沿ふ 城の庭

2007.02.21

コメント(0)

-

メジロとヒヨドリ

今日は、一時、北野病院へ糖尿と肝臓の定期検診に行ったほかは、殆ど在宅で、昨日の句会のまとめを行った。句会の出句がいつもの5句から昨日は7句に増えたため、まとめるのが大変であった。それでも、句会での成績がよかったときは、そんなに苦もなく作業できる。少し外出しただけだが、昨日に外出が長かったためか、花粉症の症状がひどくなって来た。外出にマスクは欠かせないが、マスクだけでは不十分のようだ。今日は、写真を撮る機会がなかったので、昨日撮った小鳥の写真。梅の蜜を吸いに来たメジロ(上)とヒヨドリ(下)梅が香に 鳥も誘はれ 二羽三羽

2007.02.20

コメント(1)

-

今日は吟行句会

今日は、吟行句会の日で、朝からそれに参加した。例月の句会の日の何回かに一回を、屋外へ出て句を詠むの日に宛てるのである。今日の場所は、大阪城梅林。午前10時に梅林内茶屋前に16人が集った。11時半の集合時間までに7句以上を作るのだ。今日は、絶好の梅見日和。まず、梅の開花状況が最もいい。梅林内には95種、1250本の梅があるそうだが、一番早い種が満開、一番遅い種が蕾みから数輪の花を付け始めたところ。つまりどの木を見ても美しいということ。次に、お天気が、晴で申し分なく気温が暖かなこと。それに、多くの見物客が園内を歩き回っているが土埃が立たない。前日雨が降り、地面が湿っているからだ。梅は、それぞれに個性があって美しい。甘い匂いも漂っている。少し高いところから見ると、紅白の木が織物の柄のように淡いながらも鮮やかな色合いを醸し出す。最高に幻想的だったのは、雲に入っていた日が雲から出て来たとき。梅林の鮮やかさが耀きを増しながら迫ってくるように感じられたのだ。こういう経験は、誰もが味わえるものではなく貴重だった。写真は、大阪城を背に咲き誇る梅梅のいろいろ11時半に梅林を発ち、内堀沿いに西へ出て、天満橋で昼食をとり、天神橋の句会会場へ向かった。句会は、1時半に始まり、参加者は17名。一人7句の出句だから、選句するのも大変だ。私の句会の成績は、まずまずだった。7句のうち3句が先生から選ばれ、うち1句が特選だった。先生から選ばれたのは次の句。 ◎ 何もかも 忘れひたすら 梅を見る 賞で方は 十人十色 梅の園 どの梅も 梅の気品を 漂はせ仲間から選ばれたのは、次の句 雲切れて 梅林の景 輝けり (2票) 梅の銘 薀蓄垂るる 人のゐて (2票)誰からも選ばれなかったのは次の句 梅の香の 天守閣まで 届きさう 紅白の バランス巧み 梅の園今日、先生の特選に選ばれたのは、上記のほかに次の句。 梅の香に 引き返し顔 近付ける 幸男 梅香る 雨に湿りし 城の土 安満 盆梅の こじんまりして 物足らず 加奈子 今日、一番多く票を得た句は、 間近に見 距離おいて見る 枝垂梅 球代句会のあとは、キッズのクラブ活動である卒業アルバム作りに参加した。

2007.02.19

コメント(0)

-

京都御苑の梅林

今日は、午前中はテレビで報道2001、日曜美術館、サンデープロジェクトなどを見たあと、午後は、京都に行く用があり、京都御苑にも立ち寄った。京都御苑には、桜も多く植えられているが、梅林や桃園もある。烏丸丸太町に近いところに植えられている。大阪城の梅林や昨日見た枚岡の梅林と比べ大木、老木が多いのが特徴だ。本数は200本だということだが、面積的には420本の枚岡と同じくらいか。ただ、今日は、まだ、3分咲きくらいの感じで、見頃には少し早いような気がした。写真は、京都御苑の梅林。威厳あり 京都御苑の 梅の園 梅の木には、メジロがたくさん梅の蜜を吸いに来ていた。高いところにいるので、写真に撮りにくかったが、なんとか写すことができた。昔から、「梅にうぐいす」というが、これは誤りで、本当は、梅にメジロが正しいそうだ。昔の人は、メジロと鶯を見間違えたのだろう。他の木の下にツグミが一羽土をつついていた。デジタル望遠で撮ったので少し目が粗いが、下に紹介する。その他、京都御苑内の閑院宮邸、九条池、拾翠邸などを見た。

2007.02.18

コメント(0)

-

枚岡神社、公園、梅林へ

今日は、午前中は、テレビで俳句関係の番組を見たあと、午後は、緑懇会の行事で枚岡神社の周辺を散策した。枚岡へは近鉄の区間急行で鶴橋から約15分で行ける。駅のすぐ南側が枚方神社。1時30分の集合に集ったのは25名。雨はすでに降り始めている。枚岡神社は、元春日と言い奈良春日神社の源となった格の高い神社だそうだ。参道を200メートルほど登ると鳥居がありそこから急な石段を登ったところに本殿がある。上がる手前右に一筋の滝があり「禊場」と書かれてある。(山で水が流れ出ているところを「山の口」というそうだ)本殿の左に1本の紅梅が満開の花を咲かせていた。枚岡の 神社前庭 紅の梅本殿の右奥の道を右に行くと梅林に出る。420本の梅が植えられているそうだ。例年なら、この時期はまだ花は本の少ししか咲いていないそうだが、今年は暖冬のため、すでに5分咲きで、きれいな花を咲かせていた。この会の今日の目的は、神社に参拝することでも、梅を見ることでもない。大阪府営の枚方自然公園を観察することである。公園を登ったり下ったりしながら、目に触れる植生をいろいろと説明してもらった。このあたりは大阪平野と生駒山のちょうど境目で、生駒断層の真上に当る。植生は高度に拠ってがらりと変る。その様子を目と足で確かめた。低いところでは常緑が多いが高くなるに従って落葉が増える。写真は、ヤマモモの大木の幹にアオバズクが空けた穴、イヌガシの花、ナナミの木(赤い実が成る、幹は粘土のような感じ)、シイの大木。今年が暖冬であることは、山の木を見ても分かる。馬酔木が1か月も早く満開の花を付けている。スミレも咲き始めている。冬の山でよく目立ち木は、ヤマコウジ。この木は落葉樹であるが、冬の間、春になって若葉が出るまで、茶色の葉のまま枝に付いている。写真は、馬酔木の花、ヤマコウジ。ところどころで植生の説明を受ける参加者。今日の先生は加藤武先生。最後は、椋の根橋休憩所で、今日のまとめを行い、記念撮影のあと、4時に解散した。雨が降ってやや寒い日であったが、歩きまわっている間は、寒さも雨も忘れ、真剣に植生に見入っていた。今日も、たくさんの新しい植物を見て知ることができた。

2007.02.17

コメント(0)

-

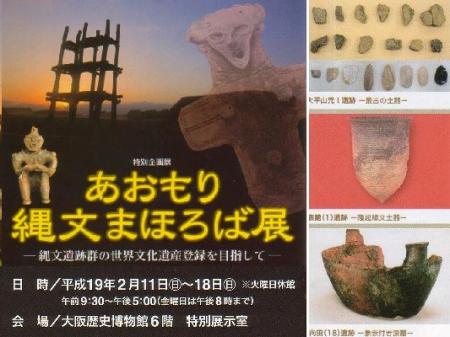

あおもり縄文まほろば展

今日は、午前中は、雑事で過ごし、午後は、大阪歴史博物館で開催されている「あおもり縄文まごろば展」を見に行った。展示は、特別展のときに利用される6階の展示場が当てられ、展示内容も豊富で、特別展と比べ遜色のないものであったが、常設展の入場券だけで見ることができた。この企画展は青森県との共催で、県の宣伝を兼ねているからなのだろう。副題に「縄文遺跡群の世界遺産登録を目差して」とあるように、世界遺産登録のための支援を得るため各県を巡回しているのだ。展示は、大きく2つに分けられていた。前半は、青森県の遺跡群から出た土器を年代順に並べてその推移を示しているもの。後半は、三内丸山遺跡など7つの遺跡の特徴を示したもの。中間の休憩室では、58分間の解説ビデオが上映されていた。年代順に並べられた展示では、縄文時代1万年の間の土器の変遷がわかり、非常に興味深かった。展示は次の年代に分けられていた。1.草創期 紀元前13000年~10000年 隆起縄文土器、多縄文土器2.早期 紀元前10000年~ 6000年 尖底土器、平底土器3.前期 紀元前 6000年~ 5000年 円筒土器、丸底土器4.中期 紀元前 5000年~ 4000年 象嵌付土器5.後期 紀元前 4000年~ 3000年 壷型土器、土器棺6.晩期 紀元前 3000年~ 2600年 亀ヶ岡文化、茶碗、湯呑、徳利各時代の土偶、岩版、石冠、土冠、仮面、石棒、石刀、農具、匙、皿、モリ、釣針、やじり、斧、縫い針、装飾品なども展示されていた。その他、魚、動物の骨、木の実、貝など、縄文人の生活や食べ物を知ることができる資料も多数出土している。特に感心したのは、小さな魚の骨や木の実を種別に分類し、年代も決定していること、土器のかけらを集めて壷の形に復元していることであった。遺跡別展示では、小牧野遺跡では環状列石が発見されたり、亀ケ岡遺跡では遮光眼土偶が見つかったり、是川遺跡からは漆器が出土したり、それぞれ特徴があるが、中でも一番古くから(江戸時代)から知られていて、大規模なのが、三内丸山遺跡なのである。写真は、パンフレット、最古の土器たち、隆起線文土器、象嵌付漆器 春の土 ふと縄文の 世を思ふ写真は、狩猟文土器、手形・足型付き土板、絵画土器棺、合掌土偶、人体線刻石棺、骨角器、遮光器土器、大型板状土偶、縄文ポシェット土偶は1600点が出土している。

2007.02.16

コメント(0)

-

NHK夢の美術館=世界の至宝・工芸100選

今日は、一時、北野病院へ血液検査に行ったほかは、一日中在宅でいろいろな雑事をした。キッズプラザへ提出する卒業文集の原稿作成、PIPアルバムについて仲間との連絡・調整、イラストレータの勉強なしたあと、先日(12日)NHKテレビで見たNHK夢の美術館=世界の至宝・工芸100選の画像をNHKのウェブサイトからダウンロードした。全部落すのに、約1時間かかった。あまり大きな画像ではないが、どんな作品だったかを思い出すことはできる。下の画像の上はNHKのサイトのトップページ。下の3点は私のお気に入りの作品。八橋蒔絵螺鈿硯箱(尾形光琳)、曜変天目茶碗 (稲葉天目)、色絵藤花文茶壷(野々村仁清)居ながらに テレビで至宝 観る二月

2007.02.15

コメント(0)

-

Dejig デジタル・ジグソーパズル

今日は、キッズプラザでの活動日だった。一緒に活動したのは、NさんとSさん。お客さんは、午前中がら昼過ぎまでは団体である程度賑わったが、その後は一般のお客さんだけでかなり少なくなった。パソコン広場ではゲームとペーパーペコラ(紙を切り抜いて貼りあわせ人形を作るもの)、パソコン工房では、雪の結晶を作るもの。お客さんの少ないときは、広場のゲームを楽しんだ。面白いのは、増田屋というジグソーパズルメーカーから発売されているDEJIGというゲーム。DEJIGというのは、デジタル・ジグソーの略で、パソコンでジグソーパズルをするもの。キッズの広場においてあるのは、「ほのぼの」というシリーズ。5種類の絵があるが、ピースは72枚から320枚まで。72枚でもかなりむずかしい。実際のジグソーに比べ、ピースを全部一望することができないのと、並べるスペースが狭いので、難しいのだ。完成図は見ることはできるが、全体の7割ほどの部分だけ。72ピースでも1時間ほどかかる。今日は、比較的ひまだったので、下に示す4枚を仕上げた。春光や ジグソーパズル ぴたり合ふ

2007.02.14

コメント(0)

-

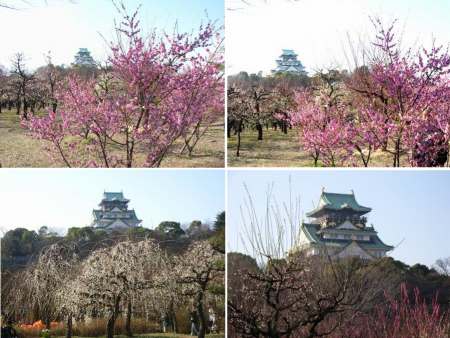

大阪城の梅林

今日は、午前中は、キッズの卒業アルバムの作成作業をしたり、句会資料の修正作業をしながら過ごし、午後から、大阪城の梅林を見に行った。キッズの卒業アルバムjの作成は、分担された分の作成と適当な修飾を終え一応完了した。句会の資料は、主として私が作っているが、一人では聞き漏らしや間違いがあるので、もう一人の会員に粗稿段階で見てもらっているのであるが、自分ではよく見た積りでも、毎回誤りが何ヶ所かある。まとめるのも大変だが、他人がまとめた資料を点検するのも大変だろうと思う。大阪城の梅林は、10日ぶりに見に行ったが、すっかり見頃になっていた。今日はお天気もよく暖かかったため、大勢の梅見客で賑わっていた。全体の8割くらいの梅の木に花が付いている感じで、2割の木は蕾みばかりである。ただ、全体の2割くらいの梅はもう満開に近く散り始めているものもあり、蕾みばかりの梅も、もう1週間でなくなるであろう。梅見客の多くは、きれいに咲いた梅をバックに記念写真を撮ったり、大阪城をバックに梅そのものを撮ったししていた。昨年まで、梅林の柵の中には入らないように札が立っていたが、今年は、その札がなく、自由に柵内に入ってもよくなったそうだ。ただ、そのため、例年なら、梅の木にメジロやジョウビタキなどの小鳥がやって来るのだが、その姿が見えないのは、残念な気がした。写真は、大阪城をバックにした梅。写真は、梅林の全景、茶店前の満開に近い梅が密集している部分、梅の木2本。写真は、蝋梅、白梅、紅梅、白梅。薀蓄を 垂れつ梅見る 老夫婦

2007.02.13

コメント(0)

-

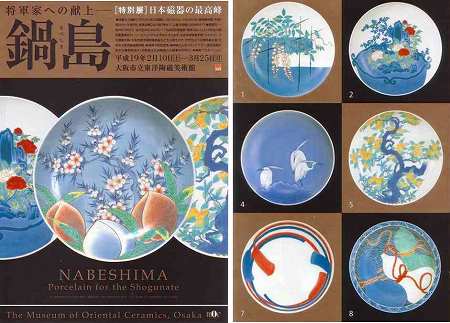

鍋島展

今日は、午前中は、キッズのアルバム作成作業を行い、午後は、大阪東洋陶磁美術館へ「日本陶磁の最高峰ー将軍家への献上ー鍋島」展を見に行った。キッズの卒業アルバムは、ページに凝らなければすぐできるのだが、時間をかければいくらでも凝ることができる。一応、分担された最小限のページ作りだけは出来上がったので、あとは、少しデザインを変えるだけ。写真の周囲のぼかし、切り抜きの形、画像の傾き、文字のデザイン、カットイラストの付加などである。鍋島展は、予想外に素晴らしかった。これまで、いろいろな陶器展を見てきたが、これほどいいものを多数一度に見たことはなかった。1点、1点がきれいで味わい深いのに、それが230点もあるのである。3代家光以来、代々の徳川将軍家に毎年納められていたものだという。展示は、次の5つに分かれていた。第1室 草創期 家光と鍋島焼の草創(有田の岩谷河内)第2室 成長期 藩窯の移設と生産体制の確立(大川内初期鍋島)第3室 隆盛期 綱吉と元禄、鍋島様式の完成(大川内盛期鍋島)第4室 成熟期 吉宗と鍋島焼の成熟(大川内中期鍋島)第5室 衰退期 家治好みの新鍋島様式(大川内後期鍋島)鍋島藩は、幕府の御用窯として将軍家のための磁器を焼く役目を負わされ、最高の技術を持つ閉鎖集団のもとに、斬新で高度に洗練されたデザインの磁器を作り出した。まさに、日本磁器の最高峰の名にふさわしい。館内の写真撮影はできないので、パンフレットと絵はがきから、展示品と一部を紹介する。写真は平面であるが、実物は立体で、奥行きもあり、裏も側面も素晴らしい出来である。色・艶は、今作られたばかりと思われるほど新鮮な耀きを放っている。皿ばかりでなく、壷、花瓶、酒気など多彩な造形もある。写真は、色絵桃文大皿、色絵藤棚文大皿、色絵植木鉢岩牡丹文大皿、染付鷺文三足大皿、色絵橘文大皿、色絵組紐文皿、色絵三瓢文皿 風光る 色鍋島の 鮮やかさ写真は、色絵桜文皿、染付月兎文変形小皿、色絵輪繋文皿、色絵宝尽壽字文八角皿 中でも最も気に入ったのは、染付月兎文変形小皿。月と兎が一つの皿の中に見事にデザインされている。帰りに北浜の「五感」というケーキ店に立ち寄りケーキを買い、帰宅後、テレビでNHKの「夢の美術館」後編を見た。

2007.02.12

コメント(0)

-

ペンギン

今日は、午前中は、テレビを見たり、キッズプラザの卒業アルバムの作成作業などをしたあと、午後は、久しぶりに老人ホームに義母を見舞った。老人ホームでは、昨年11月4日に発生したノロウィルス事故のあと、外部からの食品の持込を禁止しているが、3ヶ月以上経った今も解除されていない。義母は、給食に出される食事が嫌いなものが多く食べられないので、好きなものを作ったり買ったりして持ち込むことを条件に入所したのに、好きなものが食べられず、不満なまま、我慢の日々を過ごしている。可哀想だ。「当分の間」とはいうが、本当に何時まで続くのだろうか。今日の画像は、最近入手したペンギン関連のいろいろ。今年は、南極観測50周年に当り、記念切手や記念コインが発行されたが、ぬいぐるみもペンギンのものを見つけた。以下、記念切手セット(シール式)、記念コインセットのカバー、記念切手の初日印(西川武夫氏からいただいたもの)、ぬいぐるみ。春めくや 棚のペンギン 縫ぐるみ

2007.02.11

コメント(2)

-

寒鴉

今日も、一時俳句関係のテレビ番組を見た以外は、殆どパズルの原稿作成に費やした。3日間ほぼ掛かり切りでまとめたため、やっと脱稿し、編集担当へ送った。今日ポストに入れても、明日は日曜、明後日は祝日なので、相手に届くのは、3日先になるのだろうか。ハッピーマンデーはよいが、郵便は、日曜日以外は配達して欲しい。宅配便には休みはないのに、郵政公社は、相変わらずのお役所仕事しかできないのか。今日の写真は、珍しくもないが、カラス。普通なら写真を撮る気にもならないが、俳句に寒鴉という季語があるので、一応写しておいた。探鳥をするようになって初めて、カラスには、ハシバソガラスとハシブトガラスがいることを知った。口ばしが太いのがハシブトである。この写真は、ハシブト。鳴声は、カーカーと澄んだ声で鳴くのが、ハシブトで、ガーガーと野太い声で鳴くのがハシボソだそうだ。レジ袋 器用に開くる 寒鴉

2007.02.10

コメント(0)

-

ヒヨドリ

今日も、一時京橋へ食事兼ショッピングに行ったほかは、ほぼ一日中、パズルの原稿作成に時間を費やした。だいたい半分くらいできたと思うのであと2日ほどかかるだろう。今日の写真は、一年中、高い梢の上で、チャッチャとさえずっているいるヒヨドリ。カメラを構えると遠くにも拘わらずすぐ逃げるので、なかなかこちら向きの姿は撮りにくい。鵯の 鳴いて飛び来て 鳴き続く

2007.02.09

コメント(0)

-

ユリカモメ

今日は、一時図書館へ出かけた以外は、ほぼ一日中在宅で、パズルの原稿を作成した。パズルの原稿は、2か月に一回、自分の研究したことをまとめて発表するのであるが、調べるときは興味を持って調べるが、調べ終わるとまとめるのが面倒になり、締め切り日が近づかないとまとめられない。今回も締め切りが迫っているので、やむを得ず昨日から取組み始めたところ。しかし、まとめ始めると、検討し足りないところが出てきたりして、また、時間をとられ、なかなかまとまらないのである。今日の写真は、ユリカモメ。大川の川面に100羽ほどの群で浮いているが、時折、2羽3羽と飛び上がりどこかへ行き、しばらくするとまた帰って来る。川面から 青空へ翔つ 百合鴎

2007.02.08

コメント(0)

-

世界のトランプ展

今日は、午前中は、パズルの原稿を作成したりしながら過ごし、午後は、大阪商業大学で開催されている「世界のトランプ展」を見に行った。会場は、近鉄小阪駅から北へ徒歩7分のところ。大学のアミューズメント産業研究所の主催で、毎年この時期にテーマを変えて開催されている。これまで、チェス、麻雀、花札・カルタ、すごろく、囲碁などが取り上げられて来たが、今年はトランプ。会場には、トランプの歴史の解説と共に、世界中から集められたいろいろなトランプが展示されていた。時代とともに変化して来た様子や、世界各地での特徴あるトランプなどが見られ楽しい展示になっていた。以下、展示の概要を記す。日本で普通に見るトランプは、ダイヤ、クラブ、スペード、ハートの4種であるが、これは、フランス式のもので、その亜流がロシア形、韓国形である。これに対しスペイン形がまったく違う形で、聖杯、貨幣、棍棒、剣の4種であり、それによく似たものが、ポルトガル、メキシコ、ブラジル、イタリアなどの形で、他にも、地域によって独自の形がある。11、12、13番目を現わす記号も、J,Q,K以外にいろいろあり、その絵柄もさまざまである。スペードの1は、特殊なデザインとなっているが、ジョーカーと共に、これらのデザインもいろいろである。元々スペードの1のデザインは、イギリスでトランプに税をかけることから始まり、税務署が所管ごとに決めていたものだということを初めて知った。トランプの用途の一つは、カジノでの道具としてであるが、いかさまを防止するため、一回り大きな専用のものが作られている。一回使ったカードは穴を開けて使えなくし、それを土産用に売っているそうだ。また競技用としては、コントラクトブリッジがあり、競技ごとに新しいデザインのものが作られている。展示の大きなスペースを占めていたのが、航空会社がサービスに配布するトランプ。会場には、各国の航空会社の100以上のトランプが展示されていて壮観であった。トランプとともに、大キャスト製の紀行機模型も60機以上展示されていた。変りトランプとしては、ハート形、楕円形、円形、ミイラ形、ゆがみ形、半透明のもの、大型、小型、超小型など。また、中国では、麻雀形のトランプもあるとか。川上澄生作の手書き手作りのトランプもあった。日本で初めてトランプを発売したのは、任天堂で明治36年だった。初めて日本にトランプが入って来たとのは、オランダからで津山の博物館に残されている。最近は、アニメキャラクターのものが多く発売されているようで、ポケモン、トトロ、千と千尋、キティ、プーさん、ミッフィ、ミッキーマウス、ドラエモン、ポケモン、美女と野獣、アンパンマン、セーラームーンなどが展示されていた。宣伝用に配布されたトランプも各種が展示されていた。トランプをデザインしたり絵柄に用いた日曜品も、傘、ネクタイ、ネクタイピン、マグカップ、時計文字盤、灰皿、コースターなどいろいろ展示されていた。写真は、パンフレット(左)とカタログの表紙。春昼を トランプ展で 過ごしけり写真は、カジノ用専用トランプ、変りトランプ、日本のトランプ、航空会社のトランプと飛行機模型この展示会は2月10日まで。帰宅後、図書館で借りたビデオ「遥かなる山の呼び声」(山田洋次脚本・監督)を見た。北海道を舞台とした映画で「幸せの黄色いハンカチ」の姉妹編のようないい映画だった。

2007.02.07

コメント(0)

-

椿

今日は午前中は、昨日の句会のまとめを行い、午後は、梅田に出、ヨドバシカメラ、郵便局などに行った。句会のまとめは、自分の成績が良かったときは、楽しく時間を忘れて仕事できる。逆に婦成績のときは、なんでこんな辛い面倒なことを引き受けたんだと思うこともある。今日の画像は、咲き始めた椿。梅田からの帰り道、帝国ホテルの裏(大川側)の境界に植えられているもの。まだ数輪しか咲いていない。もちろん、落ちている花もない。椿まだ 数輪なれど 目を引きぬ

2007.02.06

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。今回は前回の句会から1週間しか間が離れていないので忙しかった。今日の句会の結果は意外によく、私としては上出来。先生から3句選ばれうち2句が特選、残りの2句も仲間からは選ばれた。仲間も言っていたように、今回は作るのに忙しかったので、あまり推敲もせず出してしまったらしく、その中で、私の句が目立ったということかも知れない。先生から、選ばれたのは次の3句。 ◎ 薄氷の 池の真ん中 波立てり ◎ エリ*挿せる 湖面に比良の 山のかげ 鶯の 声いづくより こなたより仲間に選ばれたのは、次の句 苗木売る 最小限の 土付けて (3票) 涅槃西風 あみだ池から 御堂から (2票)今日の、他の秀句は次の句 又も来し 梅林未だ 色なさず 愛子 鶯や 父と越え来し 峠道 嘉代子 薄氷の 白き気泡の 動きをり 安満 薄氷を 透かし水底 日の当る 球代 冴返る 弁天町に 海の風 千為子今日の最高得点句は、次の句 エリ*挿して 湖の平らを 損なわず 塩川雄三先生 (10票) 苗木市 出口入口 気随なり 豊子 (8票)*エリは魚偏に入と書く字だが、ウェブでは表示できない機種依存文字。今日の画像は、句会への途中に立ち寄った大阪天満宮星合池の梅。献梅を せし人思ひ 見てゐたり句会のあとは、例に拠って懇親会となった。

2007.02.05

コメント(0)

-

クラブ活動でアルバム作り

今日は、午前中は報道2001や日曜美術館などのテレビ番組をみながら、俳句の資料をプリントしたりして過ごし、午後は、キッズプラザへ行き、クラブ活動の最後の仕事であるアルバム作りの準備を行った。アルバムは、毎年制作しているもので、一年間のクラブ活動の様子やパソコン広場、パソコン工房とはじめ、キッズプラザ内のイベントなどの写真を28ページほどの冊子に纏め上げるもの。作成には、イラストレーターというソフトを使う。今日は、撮り溜めた写真を見ながら、ページ編成案を作り、各ページの編集担当を割り振った。5人が5~6ページずつを分担することになり、19日に持ち寄る予定。会議のあとは、いつものように懇親会となった。今日は、2年前に卒業したSさんも駆けつけてくれ、懐かしい顔ぶれでの会となった。写真は、居酒屋「赤おに」でのSさん(下中央)を囲み和やかな懇親会の模様。仲間寄り 作る卒業写真集

2007.02.04

コメント(0)

-

大阪城の梅林

今日は、午前中は俳句関係のテレビを見たりして過ごし、昼前から梅田に出た。ハービスエントで食事をし、ゼクーなどの店を見たあと、今度は茶屋町の方を見て回った。毎日放送の近くにいい店があるとテレビで言っていたが、結局店は見つからなかった。続いて阪急を覗いたあと、一旦帰宅した。帰宅後、大阪城梅林へ梅の開花状況を見に行った。全部で1200本ほどあるそうだが、2割くらいの木が8分咲きから満開に近くなっているものの、半分以上の木は蕾のままだった。梅見茶屋の周辺の梅に開花している木が多い。見頃はあと10日ほど先であろうか。写真は、大阪城梅林の全景、梅見茶屋付近より大阪城をバックに、紅梅、白梅。遅咲きの 梅は慌てず マイペース

2007.02.03

コメント(2)

-

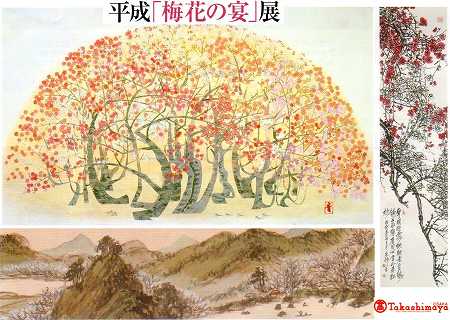

平成「梅花の宴」展

今日は、午前中は在宅で雑事をして過ごし、午後はなんば高島屋で開催されている平成「梅花の宴」展を見に行った。梅の花は万葉の時代に大陸から持ち込まれ、以来日本人に愛され続けている花。万葉集には、萩の140首についで、2番目に多い120首の歌が載せられている。「梅花の宴」というのは、天平の昔(730)、大伴旅人が大宰府で催した自邸の梅の花の下での歌会の名であり、この時に読まれた32人の32首が万葉集に載っているそうだ。今回の展示会はこれに習い、歌ではなく梅の絵を一堂に集め展示したものである。富岡鉄斎、竹内栖鳳、横山大観、川合玉堂、上村松園、今村紫紅、橋本閑雪、安田靱彦、前田青邨、堅山南風、奥村土牛、小茂田青樹、堂本印象、山口蓬春、速水御舟、大亦観風、小倉遊亀ら40人の名作45点が展示されていた。入口には、京都未生流家元嗣らの梅の生花が豪華に飾られて芳香を放っていた。写真は、前田青邨「みやまの四季」、田中一村「梅花の図」、富岡鉄斎「月ヶ瀬図巻」絵画展 入口に梅 活けてあり写真は、上村松園「娘」、小倉遊亀「紅梅白壷」、奥村土牛「薄紅梅」、速水御舟「紅梅」、上村淳之「銀鶏紅白梅図」、竹内栖鳳「春暖」、小倉遊亀「淡紅梅」、山口蓬春「白梅」、川合玉堂「河畔梅家」帰りに戎橋北詰にあるキリンプラザの前を通ると「キリンビヤマグコレクション展」をやっていたので覗いてみた。キリンビールでは、ビールを飲む陶器製の器であるビアマグの収集を行っており、コレクションは22カ国88窯118点に及ぶそうだが、その中から46点が展示されていた。日本の陶器では、人間国宝12名各1点が出展されており、それぞれの持ち味で焼かれたビアマグが競い合うように並んでいて壮観であった。人間国宝12名とは、益子焼の島岡達三、国立の三浦小平次、九谷焼の徳田八十吉、多治見焼の加藤卓男、同じく鈴木蔵、常滑焼の山田常山、近江焼の清水卯一、備前焼の山本陶秀、同じく藤原雄、有田焼の今泉今右衛門、同じく井上萬ニ、同じく酒井田柿右衛門。外国のマグもきれいな花模様を描いたもの多く、アラビア、ロールストランド、ロイヤルデルフト、ロイヤルコペンハーゲン、マイセン、ローゼンタール、フッチェンロイター、KPM、アウガルテン、ウェッジウッド、ミントン、アビランド、ペルナルド、ジアン、リチャードジノリ、レノックス、景徳鎮などのものが展示されていた。

2007.02.02

コメント(0)

-

また秀句に選ばれる

今日から二月となった。きさらぎ=衣更着と書くように、更に重ね着をする頃なのに、今年は暖冬のまま2月を迎えた。もっとも明日は少し寒くなると予報では言っているが・・・今日は、一日中、外出せずにパソコン、テレビ、読書などで過ごした。午後、郵便受けを覗くと、俳句の機関誌「築港」2月号が配達されていた。早速、ページをめくると、私の句がまた(4度目)秀句に選ばれ、先生の評とともに載せられていた。秀句は、毎月会員の投句の中から10句ほどが選ばれるのであり、先生の評がもらえるのは、大変に嬉しい。それも、前号に続いて連続だからなお嬉しい。まぐれも続くことがあるものだ。最近は、なかなかいい句ができないで悩んでいるのに・・・下記は、「築港」誌より、該当部のみを抜粋したもの。春近し 自句が秀句に 選ばるる

2007.02.01

コメント(4)

全28件 (28件中 1-28件目)

1