2007年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

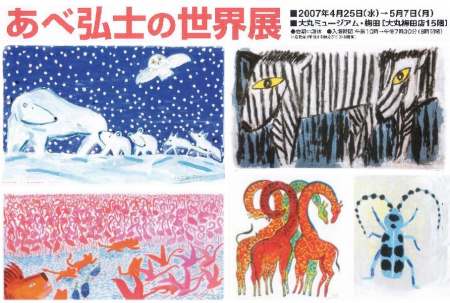

「あべ弘士の世界展」

今日は、午前中は、まだ気になっているパズルの問題部分の検討をしたりして過ごし、午後は余りにも天気がよいので外出し、梅田大丸で開催されている「あべ弘士の世界展」を見た。あべ弘士(1948-)は、旭山動物園の飼育係として動物と関わって来たが、勤務の傍ら趣味で描き溜めた絵が人気を博し、1981年「旭山動物園日記」として出版。48歳で絵本作家に転向。依頼、多くの絵本を発表している。独学の絵だそうだが力強い動物たちの生きざまが伝わって来る絵である。前述の動物園日記をはじめ、在職中に描いた「ゴリラはごりら(1992)」、「森のサクランボつみ大会(1992)」、「どうぶつえんガイド(1995)」や退職後の「てんてんむし(1999)」、「森からてがみ(2000)」、「ライオンの長い一日(2004)」、「そら色のけもの(2004)」、「あらしの夜に(2004)」、「ふぶきのあした(2004)」、「どうぶつ友情辞典(2005)」などの絵本の原画120点が展示されていたほか、「しまもようのウマ」の屏風、「北海の詰めたい海」、「南極の氷上のペンギン」、「キリン」、「ペンギン」、「アフリカのサバンナとシベリアの森」、「北海道の森」などの模型も展示されていた。下記は、パンフレットより。ホッキョウクグマの親子、シマウマ、「ライオンの長い一日」よりフラミンゴの群、「どうぶつえんガイド」よりキリン、「てんてんむし」よりカミキリムシ。動物の 愛しき仕草 四月尽

2007.04.30

コメント(0)

-

パンジー

一昨日から没頭していたパズルの検討が今朝未明に終り、パズルの計算用に占有されていたパソコンがやっと開放された。急いでパズル原稿を仕上げ編集者に送付した。午後は、所用で神戸へ行った。今日の画像は、神戸で見かけたパンジー。あまりに上品できれいだったので思わず写した。パンジーの 気高き色に 出会ひけり

2007.04.29

コメント(2)

-

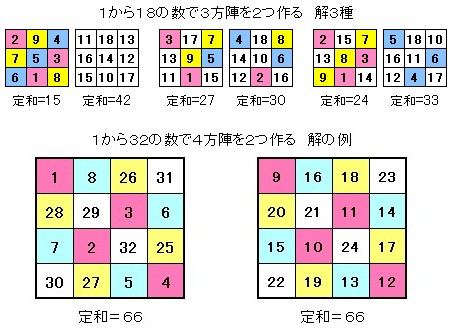

1から32の数で4方陣を2つ作る

今日も殆ど一日中、パズルの原稿作成に費やした。「1から25の数で3方陣と4方陣を作る」問題は昨日中に終了していたのだが、他の人が検討済みとしている「1から32の数で4方陣を2つ作る」問題をもっと深く検討してみたくなったからである。他の人(阿部楽方氏)は、二つの4方陣の定和が、34と98となるものをはじめ、66+66となるものまで34種のセットについてすべて解があることを手作りの実作によって確認したというもので、解の全数を求めたわけではない。私は全解を求めようとしたのであるが、それは膨大な数になることがわかり断念した。代わりに特殊解を求めることにしたのである。2つの4方陣がともに完全方陣となる組は、34+98、50+82、58+74、62+70、64+68それぞれについて48個ずつ存在し、66+66については数万個の単位で存在することが分かった。下に、「1から18の数で3方陣を2つ作る」問題の3組の解とともに、「1から32の数で4方陣を2つ作る」問題の解の一つを示す。山笑ふ パズル難問 解決す

2007.04.28

コメント(0)

-

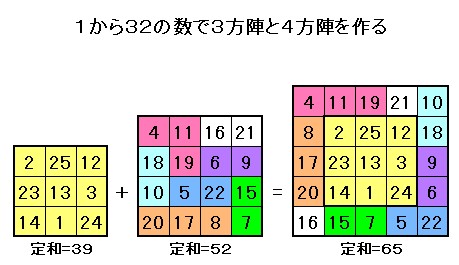

1から25の数で3方陣と4方陣を作る

今日は、一日中、パズル原稿の作成に費やした。すでに検討済みの問題であとはまとめるだけと思って書き始めたところ、未検討の部分や間違っていたところなどが見つかり、ほぼ一から検討し直すことのなり、時間を取られた。問題は、1から25の数を使って、3方陣と4方陣がいくつ作れるかという問題で、問題自身私が考えたものである。すでに、1から18の数を使って3方陣を2つ作る問題、1から32の数を使って4方陣を2つ作る問題は先人によって検討されている。検討の結果、解は全部で5720個あることがわかった。その解の例を一つ次に示す。この例の面白いのは、3方陣と4方陣が作れるとともに、その3方陣を中に入れ込んだ親子5方陣が作れることである。苗代田 縦横斜め 魔方陣パソコンで、計算プログラムを走らせていて、並行して他のアプリを実行すると、プログラムが暴走したときに、アプリもダウンしてしまうことがあるので、計算中は、なるべく計算だけにパソコンを使うようにしている。そのため、メールやブログ更新などが滞ってしまった。

2007.04.27

コメント(0)

-

アゲハ蝶

今日は、久しぶりに妻の実家の庭の草取りに行った。昨年11月に草を刈り、冬の間は放っておいたのだが、4月ともなれば庭はまた雑草だらけ。ほぼ1日かかって草抜きと庭木の剪定をした。昨日雨が降った後なので、抜き易いと思っていたが、種から生えた草ではなく残っていた根から出た草なので雨は関係ない。またもや根を殆ど残したままの草取りとなった。2~3週間もすればまた元の木阿弥だろう。木の剪定は、山桃を坊主にし、蜜柑類の枝を風通しのよくなるようにした。甘夏蜜柑の花はまだ咲いていないが蕾はたくさん付いている。レモンも赤い蕾を付けている。柿の花はまだ蕾もわからない。今日の写真は、草の花の蜜を吸いに来たアゲハ蝶。翅伸ばし 文様誇示す 揚羽蝶

2007.04.26

コメント(0)

-

松の花

今日は、大阪城早朝探鳥会に参加したが、生憎の雨模様で、鳥の姿はあまり見られなかった。外堀にも内堀にも鴨は見られず、殆どは北へ帰って行ったらしい。今日見た鳥は下記の16種。 キジバト、コゲラ、ツバメ、ヒヨドリ、シロハラ、ウグイス、エゾムシクイ、オオルリ、コサメビタキ、シジュウカラ、メジロ、アオジ、カワラヒワ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。動きが早く双眼鏡では捉えることができなかったり、鳴声だけだったものも含んでいる。その中で、オオルリはなんとか双眼鏡で見ることができた。生後一年の幼鳥だそうできれいな青色ではなくまだ茶色味を帯びた色だった。探鳥を終えて、帰路、大阪城公園で松の花を見つけた。松の花には雄花と雌花とがあり、雄花は松花粉を作る袋のようなもので美しくない。雌花は赤紫色で小さいながらきれいである。雄花は松の芯の下の方につき、雌花は同じ木の別の芯の上方に付く。雌花に松花粉がついて受粉すると数年後に松笠になる。成長するとどちらも松の芯を経て松の枝になる。大きな松の木の雌花は松の芯に邪魔されてなかなか見ることはできないが、背丈の低い木なので、上から見ることができたのだ。写真は松の花。赤紫色のものが雌花。茶色のものが松花粉の袋。松の花 人に知られず 咲いてをり帰宅後は、ずっと、R氏から依頼されたパズルの問題に取り組んだ。解はまだ出ない。

2007.04.25

コメント(2)

-

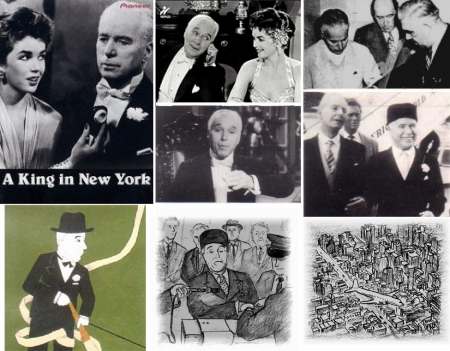

ニューヨークの王様

今日は、午前中は昨日の句会のまとめをし、午後は、土日に外出中、録画しておいた番組を見たり、図書館で借りた映画ビデオ「ニューヨークの王様」を見たりした過ごした。「ニューヨークの王様」は、チャップリンの最後の作品。赤狩りのためアメリカを追われたチャップリンが、祖国イギリスに帰って撮ったもの。1957年作品。自由の国アメリカというが、共産主義が徹底的な弾圧を受ける国に言論の自由はない。この現実を訴えるために作った映画だが、幼い子供が両親の保釈と引換えに共産主義者を親に持つ友だちの名を言わされ傷つく場面は涙を誘う。この少年を息子マイケルが熱演。独裁者で見せた力強い演説が息子にも受け継がれている。チャップリン晩年の映画は社会風刺的なものが多く、1940年の独裁者、1947年の殺人狂時代、1952年のライムライトなど、何度見てもいい映画だと思う。写真は、ビデオカバーなどより。行く春や 悲喜劇役者 チャップリン

2007.04.24

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は、いつものように出句する5句の選定を行った。今回もいろいろと忙しく、どの句も自分では満足できる句ではないが、なんとか選び終え、最後の推敲を行った。この最後の推敲のときに迷ってしまうことが多い。どちらの言葉の方がいいか、語順はどちらがよいか、自分でもわからなくなる。短冊に書く直前まで迷うこともあるし、書いてから消して書き直すこともある。会場に着くと仲間から、ぎっくり腰のことを訊かれた。1週間ほどでほとんど治ったので忘れていたが、ぎっくり腰はちょうど2週間前に起ったのだった。早く治ったことを皆んな驚いた様子だった。普通はもっと長引くことが多いとか。しかし、句会の成績の方は、今日はさっぱり。先生からは1句も選ばれない。1句も選ばれないのは、1月15日以来である。まあこういう日もあるのだろう。5句のうち仲間からは4句が選ばれた。仲間から選ばれたのは、次の句。 晩春の 川はゆるゆる 流れをり(4票) 春の雷 人間に活 入れにけり(2票) 新築は せずリフォームの 燕の巣(1票) 壬生狂言 自作の筋を 混じへ見る(1票)誰からも選ばれなかったのは、次の句 春日傘 好みの顔の 垣間見ゆ新築は…の句は、先生から、 新築は せずにリフォーム 燕の巣 とした方がよいと言われた。はじめはそう書いていたのに、まさに短冊を提出直前に書き直してしまったのだ。迷いは禁物だということを思い知った。今日の特選句は、上記のほか次の句だった。 ◎壬生狂言 子供の所作の 大真面目 茲子 ◎春深し 骨董店の うす埃 加奈子 ◎苗代の 背丈揃うて 風渡る 千為子 ◎炮烙を 惜しげなく割る 壬生狂言 卓宏 ◎鍼灸院 軒の低きに 燕の巣 美代今日の高得点句は次の句 春日傘 内緒話を たたみこむ 球代 傾けて それが挨拶 春日傘 塩川雄三先生 今日の写真は、先日、甲山に行ったときに出会ったイノシシ。珍しいのでたくさん撮った。イノシシといえば、今年の干支。先日発行された今年の切手趣味週間記念切手の絵柄にもイノシシが使われていた。下記はさすらいのぱるら~さんから送っていただいた初日印のカバー。絵柄は森一鳳筆の猪図から。「眠る猪」と「野を駆ける猪」。手押し印の絵は駆ける猪をデザインしたもの。きれいに押されている。ぱるら~さんに感謝。猪の 子に迎へらる 甲山

2007.04.23

コメント(1)

-

淀川探鳥会

今日は、4月の淀川探鳥会の日だった。9時に集合、12時までの3時間、ゆっくりと淀川を歩きながらいろいろな鳥の観察した。先ず、見たのが、カワラヒワ。菜の花や雑草の入り混じった草むらの中に10羽ほど群れていた。次にセッカ。チーチーチーと鳴きながら飛び、草に止まるとチュッ、チュッと鳴いている。ヒバリが空の一点に止まってチーチク、チーチク鳴いている。淀川では、カワウ、カンムリカイツブリ、ヒドリガモなどが我々を迎えてくれる。さらに、河川敷では、ツグミ、キジバト、ムクドリ、ヒヨドリ、ハクセキレイ、アオジ、ツバメ、ハシボソガラスなどの姿が見え、オオヨシキリ、ウグイスの声が聞かれた。干潟では、カイツブリ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、バン、ユリカモメ、ズグロカモメ、セグロカモメ、コアジサシ、ケリ、イソシギ、タシギなどが見られた。3月に比べカモの数はめっきり少なくなったが、まだ種類だけはたくさん残っているようだ。しかし一ヶ月後は全部いなくなってしまうのだ。今日は、ヒバリ、セッカ、ツグミはあきるほど見ることができたし、ケリの姿もはっきり目撃できたことで、充実した探鳥会であった。ユリカモメは夏になるに従って頭が黒くなってゆくことがよくわかった。写真は、カワラヒワ、セッカ、キジバト、ダイサギ。写真は、カンムリカイツブリ、カワウ、イソシギ、ケリ。揚雲雀 空の中心 占有す

2007.04.22

コメント(0)

-

甲山森林公園

今日は朝から、緑懇会のイベントで、甲山森林公園を散策し自然や植生の勉強をした。10時に阪急電車今津線甲東園駅に集合。お天気もよく約40人が参加した。さっそく公園へ向かって歩き始める。30分ほどで関西学院大学の正門に着き、キャンパスの外を回るようにして進み、地すべり資料館、上の原浄水場付近を通り過ぎ、10時50分、公園入口に到着した。登山道に入り、県民の森を抜け、途中、植生についていろいろ説明を受けながら、11時40分、展望台に到着。左に大阪、右に神戸の町がはっきりと望める。そこから少し降りたところが、彫刻の道、笠型噴水、愛の像などがあるシンボルゾーン。ここで、昼食となる。自然公園で野生の動物も多く、イノシシも出没すると立札に書いてあった通り、子供のイノシシが弁当をねだりに近づいて来たが、危害を加えることはないようだ。昼食後、13時、記念撮影。彫刻の道を通って、桜林、梅林の方へ移動。原生林の中に入ったりしながら、公園を半時計回りに回り、14時、管理事務所に到着。植物や鳥の説明書をもらい、甲山渓谷にかかるみどり橋を渡って、14時30分、食事場所のところへ戻って来た。ここで、今日のまとめがあり、14時50分、現地解散となった。そこから甲東園までは下りの一本道で約40分だった。今日も、S先生から、いろいろな植物の名前を教えてもらった。ヤマブキに雌花と雄花があること、シロバナタンポポ、ジゴクノカマノフタ、ベニバナトキワマンサクという花、ノボロギク、シャガなど目に付いた花や木の名前は何でも訊けば教えてもらえる。マルバアオダモ、アベリア、コバノミツバツツジ、ヤマツツジ、ヤマモモ(雄花と雌花)、コシダ、スノキ、コバノガマズミ、ヒメユズリハ、ネズミモチ、アオギリ、シャリンバイ、松の花(雄花と雌花)、イソノキ、カスミザクラ、オオシマザクラ、ボタンザクラ、八重桜(雄しべが花びらに進化したもの)、ヤマザクラ、コナラ、クヌギ、オダマキ、ゴンズイ、アカマツ、ヒサカキ、ヤブツバキ、カクレミノ、アラカシ、月桂樹、ホルトノキ(若葉が赤い)、アオハダ、オオバヤシャブシなど。葉が落ちるのを落葉というように、枝を落すのを落枝ということ、イカルの鳴声は「イーコトキーチャッタ」と聞こえること、八重桜は実を付けないこと、木には乾燥地を好むもの、酸性地を好むものなどいろいろあること、森林公園に植えられている木には、1、本来ここにあった樹種、2、鳥が種を運んで来たため根付いたもの、3.人が勝手に植えたものとがある、などをはじめいろいろなことを勉強した。写真は、ジゴクノカマノフタ、シロバナタンポポ、マルバアオダモ、ベニバナトキワマンサク写真は、彫刻の道と甲山、彫刻の道を歩く参加者たち、みどり橋から甲山の眺め、イノシシの子。甲山 森林公園 山笑ふ

2007.04.21

コメント(0)

-

シャクナゲ

今日は、午前中は、R氏依頼のパズルの改良などを考えたり、郵趣週間の記念切手を買いに行ったりしたあと、午後は、久しぶりに老人ホームに義母を見舞った。パズルの改良は、数字が縦、横、斜めで重複しないようにしようとしたのだが、解は存在しないことがわかった。義母は毎日の規則正しい生活に慣れ、ペッドを離れ起きていることが多くなったため、ますます元気になった感じ。先日私の母の法事があったこともよく知っていて、その様子を尋ねたりし、認知症の進みも止まっているようだ。今日の写真は、先日撮った京都府立植物園のシャクナゲ。シャクナゲ展をやっていて鉢植の珍しい花のシャクナゲがたくさん展示されていた。ツツジと同じくアゼリアが原種だそうだ。石楠花の 鉢に主の 心知る

2007.04.20

コメント(0)

-

関西郵趣サロン

今日は、関西郵趣サロンの日。3か月に1度、1リーフ展が行われ今月はそれに当っている。いつもの午前中はその準備に当てるのだが、今日は、R氏から依頼された方陣パズルの問題があったので、適当なものを選んで出展することにし、方陣パズルのプログラム作成に時間をかけた。1リーフ展には、21人から21点が出展された。皆んなさまざまなテーマを選んできれいなリーフを作っている。3点連記の人気投票の結果、上位3点は下記の作品だった。 1.白木氏 青色勅額10銭貼カバー (敵国降伏の勅額) 2.八木氏 2番目に大きいキングペンギン (皇帝ペンギンについで大きい) 3.定森氏 U小判切手3種貼カバー (1銭、2銭、5銭が1枚ずつ貼られている)私は、昭和54年の年賀お年玉シートの初日印(この年は配達が遅れ2月5日が初日)付きを出展したが、あまり注目されなかった。やはり、1,3のような珍品切手やカバーに人気がある。2はテーマが珍しいのとリーフのデザインがきれいなため注目を浴びたものと思う。写真は、1リーフ展の模様(上)と入賞作品3点(下 左から1,2,3)リーフ展のあとは、恒例の盆回しとなり、私は、切手貼りシート10数点を購入した。添付切手の額面以下の価格であるが、興味のないものにとっては紙くず同然なのだ。R氏から依頼された方陣パズルは、数時間の計算で解が得られた。それを下に示す。山笑ふ 方陣パズル やっと解け問題1.三方陣の数字を□の数に変える。2.9行、9列、2斜に□が5個ずつとなるようにする。3.各行、列、斜の5個の□の色を異なる5色とする。4.それぞれの色の□に1から9を一つずつ入れ、各行、列、斜の5数和をすべて25になるようにする。

2007.04.19

コメント(0)

-

ニシキモクレン

今日は、午前中は、雑事のあと、図書館へ行った。午後は、パズル仲間から依頼された問題を解くのに時間を費やした。解く方針は立ったが、まだ解く作業は進んでいない。今日の画像は、図書館の行き帰りに撮ったもの。造幣局の桜、大川の桜、ハナミズキ、ニシキモクレン。晩春の 大川の景 日々変はり造幣局の通り抜けは1週間前に終ったが今まさに見頃。通り抜けは出来ないが、造幣博物館は平日開館なので、構内への入場はできる。大川の桜はついに葉桜になった。今、あちこちでハナミズキがきれいに咲いている。ニシキモクレン(またはシモクレン)ももうすぐ咲きそうだ。

2007.04.18

コメント(0)

-

母の法事

今日は、母の13回忌と祖母の50回忌の法要の日だった。前日から兄弟5人が夫婦同伴で集った。集合場所は、近江八幡国民休暇村。法事は今日10時から、八日市のお寺で行われたが、ここからは、車で約40分の距離だ。広島から車で来た三弟夫婦と落ち合い、昼食を取ったあと、法事に出席をお願いしている親戚に挨拶に行き、お寺にお供えの花、果物などを届けた。その後、近江八幡の湖岸にある国民休暇村へ向った。3時のチェックインの時間前に到着。程なく、東京からの四弟、松山からの五弟夫婦、つくばからの次弟夫婦も到着した。今回は、姪(三弟の子)と姪の子も参加してくれた。姪の子は3歳で可愛い盛りだ。部屋からは、目の前に広がる琵琶湖が見える。琵琶湖最大の島沖島が目近に浮かんでいる。ここは、宮ヶ浜というところで、湖岸にはカモがたくさん遊んでいる。早速温泉に入る。露天湯もあり気分がほぐれる。湯上がり後、一部屋に集り積もる話をしていると夕食。会席料理に特別メニューとして鯛の姿作りを付ける。これは、四弟の還暦祝いを兼ねているため。還暦祝いとして他の兄弟4人から赤いチョッキならぬ赤いシャツをプレゼントした。私からは別に「還暦記念の切手四方陣」の色紙をプレゼントした。写真は、部屋から琵琶湖・沖島の眺め、鴨(ヒドリガモ)、夕食風景、還暦祝いの赤いシャツを受け取りさっそく着てみる四弟。 食後は、男女に分かれ男はビール、女はウーロン茶を飲みながら歓談。11時就寝。翌日は、朝、6:50旅館主催の早朝お散歩会に参加して、双眼鏡で鴨を見たり、聴診器で樹液の流れる音を聴いたりしたあと、バイキング方式の朝食。8時40分、車3台に分乗して八日市のお寺に向う。親戚の3人を迎えに行き、お寺に定刻の30分前に着いた。庫裏で住職夫婦と懇談、お茶をいただく。10時に本堂へ移り法要の読経が始まる。知っている経文はみんなで唱和する。天台宗は丁寧なお経で、終わったのは11時40分だった。塔婆を受け取り、参列者全員でお墓へ参る。その後、食事場所の料亭へ移動。今回は母の十三回忌と祖母の五十回忌、2年前には父の十七回忌があった。次は4年後の2023年、父の23回忌と母の17回忌が来る。10年間に3回必ず法事があり、その度に兄弟5家族が寄り集まることになる。両親がなくなってからの方が、全員の集る機会が増えた。法事によって兄弟の絆が保たれていくということは、法事というものは案外いいシステムだと思う。写真は、法事前、庫裏での懇談時の義妹・姪・姪の子、法要後のお墓参り、料亭にて。晩春の 堂に読経の 声響く

2007.04.17

コメント(0)

-

トサミズキ

今日は朝から滋賀県八日市の方へ行き、明日の母の十三回忌法要の準備をする。今夜の宿泊は近江八幡の国民休暇村。明日の法要は、朝10時からなので、遠方から参加する5兄弟が前日に集ってここに宿泊する。今日の日記が書けないので、今書いている。写真は、先日某植物園で見かけたトサミズキの花。生花にも使われるそうだ。花は地味だが、秋になると葉が黄~赤に紅葉して非常にきれいになる。土佐水木 地味なる内に 気品秘め

2007.04.16

コメント(0)

-

日本絵本の世界展

今日は、午前中は、テレビで日曜美術館や報道特集などを見て過ごし、午後は、大丸梅田で開催されている「日本絵本の世界展」を見に行った。日本の絵本の歴史を時代別に紹介したもので、明治・大正期の資料や絵本200冊、絵本の原画120点などが展示されていた。始まりは明治初期、欧米の児童文学が紹介され和訳されたことから、日本独自の絵本が作られるようになり、絵本誌も創刊された。昭和戦前は戦争に翻弄され、戦後は絵本作家が続々と誕生し、芸術ともいえる作家も登場した来た。展示は次のようにわけられていた。1.絵本の夜明け前2.明治の絵本 (1968-1912)3.大正の絵本 (1912-1920)4.絵雑誌の誕生 (1904-)5.戦前の絵本 (1920-1944)6.新たな模索 (1945-1969)7.さまざまな開花 (1970-1989)8.可能性を求めて (1990-2006)絵本に厚紙が使われるようになったのは大正4年のことで、その後、絵本が急激に普及したそうだ。昭和3年に創刊したキンダーブックという絵本雑誌は、昭和17年からコドモノクニと誌名を変えさせられたが、戦後昭和23年からまたキンダーブックとして復活したそうだ。懐かしい絵本の名前や、丸木俊、阿野光雅、いわさきちひろ、あべ弘士、山本容子など有名な作家の名前もあり、これまでこのような展覧会がなかったためか、面白く見ることができた。写真はパンフレット。山本容子、橋本邦助、細木原静枝、和田誠、竹久夢二、若山憲、安西水丸、岡本帰一、岡野栄らの絵春うらら 童心になり 絵本展

2007.04.15

コメント(0)

-

大阪バードフェスティバル2007

今日は、朝から、長居公園の大阪自然史博物館で開催される「バードフェスタ2007」に参加した。今日と明日の2日間だけ開かれるもの。8時30分に家を出て9時30分の開場直前に到着した。100人ほどが並んでいた。会場に入ると、30ほどのブースがあり、それぞれの野鳥関係の団体が出展をしていた。バードカービング、鳥写真などの鳥アート、鳥バッジ・ブローチ、鳥グッズ、鳥クラフト、鳥クイズ、鳥の羽毛を使った万華鏡、鳥観察の指南など、いろいろな鳥の楽しみ方を紹介していた。写真は、展示の模様の一部。左下はバードカービングのヤマセミ。一通り、見終わったあと、館内の他の展示(牡丹展、押し花作品展など)を見たり、鳥写真を撮るためのデジスコープの展示を見たり、博物館の展示を見たり、植物園内を散策していると11時になった。11時からは、初心者を対象にした「ミニ・バードウォッチングツアーがあるのだ。集ったのは約150人。3斑に分かれそれぞれ1人の先生が付いて教えてくれるのだ。我々の先生は、ワイバードの森岡春樹氏。双眼鏡の合せ方から鳥の見つけ方、鳥を見つけてから双眼鏡の中に捉える方法、渡り鳥の意味、鳥の雄雌、鳴き声の覚え方、鳥の特徴の覚え方など、いろいろなことを教えてもらった。カワウの目は緑色をしていること、ムクドリの尾は三角定規のような形、スズメはチェップ、チェップと鳴くこと、シジュウカラは、ピーピーピーピーと鳴くこと、ヒヨドリは日本にしかいない鳥であること、エナガの体重は5.5グラムしかないこと等々。1時間ほどのツアーであったが、16種の鳥を見ることができた。今日見た鳥は次の通り。ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、カワウ、ツバメ、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、カワラヒワ、ツグミ、シロハラ、シジュウカラ、ヤマガラ、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス写真は、説明を聞いている参加者、キンクロハジロとホシハジロ、ツグミ、ムクドリ。四十雀 双眼鏡を 逃げたがり探鳥の間に、植物園の景色を写真に撮った。桜は終ったが春の花が咲き乱れ、今植物園は一番美しいときを迎えている。どこを撮っても絵になるほどだ。写真は、池の中に突き出た半島。枝垂桜、ハナミズキ、チューリップ。

2007.04.14

コメント(0)

-

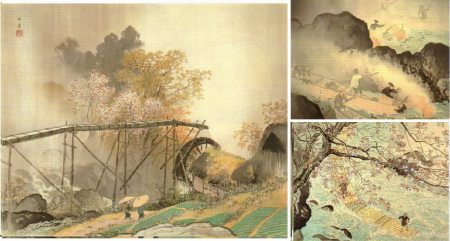

川合玉堂展

今日は、午前中は在宅で過ごし、午後は、高島屋で開催されている「川合玉堂展」と大丸心斎橋で開催されている「イングリッシュガーデン展」と見に行った。川合玉堂(1873-1956)は、明治・大正・昭和にかけて活躍した日本画の巨匠のひとり。今回の展覧会は没後50年を記念して開かれたもので、70数点の傑作と20数点の画賛が展示されていて、非常に見応えのあるものだった。長さ10メートルに及ぶ屏風数点をはじめ大作も多かった。画賛とは、絵に俳句や和歌などを添えたもので、普通は、他人の絵に別の人が賛を書くが、玉堂の場合は、自分の絵に自分で賛を書く、いわゆる「自画自賛」である。(自画自賛の本来の意味を始めて知った)これもたくさん展示されていたが、殆ど自分の趣味として描きためていたもので未発表だそうだ。玉堂の絵は、風景画が多く、日本の古き昔ののどかな田園風景を見ていると、どこかに旅行しているような気分になるほどだ。サギ、シジュウカラ、オシドリ、ジョウビタキ、セグロセキレイ、燕などの鳥ががさりげなく画き添えられているのもおもしろい。写真は、「渓村春雨」(1942)、「鵜飼」(1951)、「花筏」(1951)写真は、「早乙女」(1945)、「栃若葉」(1956)、「中仙道の春」(1938)、「炉端」(1945)、「出船」(1957)、「吹雪」(1950)、「紅白梅」(1919)春愁や 玉堂画く 花や鳥 イングリッシュ・ガーデンショウは、本格的な英国庭園を、デパートの中に作るもので、デパート初の試みだそうだ。色とりどりの花のカーペットが続く「ボーダーガーデン」、心と身体をリフレッシュしてくれる「ヒーリングガーデン」、いい香りの花の「センテッドガーデン」、バラに包まれた「ローズガーデン」、カラーリーフを使った「カラーリーフガーデン」その他、ティータイムテラス、プランツコレクション、ウォーターガーデンなどいろいろなタイプの庭が造られていた。会場内は写真撮影自由で、きれいな花をバックに記念写真をとる人や、珍しい花のクローズアップ写真を撮る人などが見られた。たくさんの花で、会場内には、芳香が充満していた。写真は、蓼科高原のパラグライングリッシュガーデン、シンボルガーデン、センテッドガーデン、月見の窓。

2007.04.13

コメント(0)

-

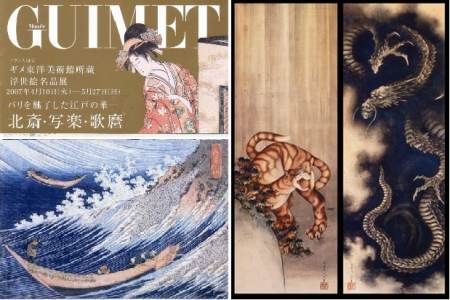

ギメ東洋美術館浮世絵展

今日は、午前中は、レッドソックス対マリナーズの試合を見ながら雑事で過ごし、午後はリハビリを兼ねて、大阪市立美術館で開催されているギメ東洋美術館所蔵浮世絵名品展を見に行った。日本の浮世絵を5000点も所蔵するフランスのギメ東洋美術館から選りすぐりの名品190点が里帰りして展示されるという。美術館の周りには桜がたくさん植えられていて、最後の花見も楽しめた。中に入ると、平日にも関わらずかなり大勢の人が来ていて関心の高さが伺えたた。展示品は、数点の軸装された肉筆絵画以外はすべて浮世絵で、長い方の長さが40センチほどの大きさでしかないが、細密画のためサイズを感じさせず大きな絵とまったく遜色がないと思った。39人の作家の浮世絵189点が展示されていた。作家別の点数は、葛飾北斎22、喜多川歌麿19、歌川広重14、東洲斎写楽11、勝川春英11、鳥居清長10、磯田湖龍斎8、一筆斎文調7、北尾重政7、鈴木春信7、歌川豊春6、歌川国芳5などであった。初期の浮世絵は、鳥居清倍の作のように墨一色で摺った上に筆で彩色するものだったが、次第に版を重ねるようになり、二代鳥居清倍の紅摺り絵、鈴木春信の錦絵と進化していった。題材ははじめは史実や芝居の場面を書いたものが多かったが、次第に役者に焦点が当てられ、磯田湖龍斎の役者絵や歌川豊春の浮絵が現われる。さらに一筆斎文調は役者似顔絵を描き、勝川春章、春英らは相撲絵を描く。そして、首絵の東洲斎写楽、美人絵の喜多川歌麿、風景・静物の葛飾北斎、歌川広重らが活躍する。北斎の富岳三十六景は1点だけ、広重の五十三次は1点も展示されていないのは残念だが、見る機会が少ない他の作品を見ることができてよかった。皆んないい作品だ。浮世絵は西洋絵画にも影響を与えたが、浮世絵も西洋絵画の影響を受け、遠近法を取り入れたものや陰影をつけたものも現われたこと、浮世絵は、団扇にも使われたこと、高級浮世絵は摺り物として贅を凝らしたものが作成されたことなど、浮世絵の歴史と技術をいろいろと学ぶことができる有用な展示会であった。一通り見て回るのに1時間、次に音声ガイドを借りて主要30点の解説を聞きながら回るのに1時間と、合計2時間を浮世絵を見ながら過ごした。ぎっくり腰はあまり苦にならなかった。写真は、パンフレットの一部、北斎の「千絵の海 総州銚子」「虎図」「龍図」今回の最大の話題は、北斎の「虎図」「龍図」の100年ぶりの再会。これまで日仏で別々に保管されていたのが、2005年に一対のものとわかったのだそうだ。写真は、写楽「石部金吉」、春信「竹間鶯」、春英「滝音と雷電」写真は、歌麿「女三の宮」、「川岸」、「雛琴」写真は、清倍「羅生門」、清長「武家息女」、広重「月と雁」桜まじ ギメ浮世絵の 里帰り月と雁は、記念切手ともなって人気を得た絵。この絵に、「こんな夜が またと有ろうか 月と雁」という俳句が添えらえていることを、初めて知った。

2007.04.12

コメント(0)

-

通り抜けの桜

今朝起きてみると、ぎっくり腰はかなりよくなっていた。腰にしこりのようなものが残っているものの、痛みは昨日よりぐっと少ない。午前中は、パズルなどを考えたりして過ごし、午後から、リハビリを兼ねて散歩に出た。先ず、「桜の展望台」として期間限定で一般開放されているOAP38階から、大川の桜を眺めた。桜は、落花盛んという状態で、葉も出始めていて、満開時の華やかさは少し冷めたが、まだまだ花見客は多い。下記は、OAP38階から眺めた大川の桜。新旧の桜宮橋、造幣局、川崎橋、大阪城。次に、今日が最終日となった桜の通り抜けを見に行った。一週間前の初日には2分咲きくらいだったのが、今日はどのくらい開いたかと思っていたが、やはり咲いている木は少なく、寂しい気がした。お客さんの数も少なく、「最終日ごろが見頃だいうので来たが、まだあんまり咲いていないではないか。今から咲いて来るのに、今日で終りとは惜しいな~」という声があちこちで聞かれる。混んでもいないのに「只今大変込み合っております。立ち止まらないで前の人に続いてゆっくりとお進み下さい」のメガホンが耳障りだ。写真は、最終日の通り抜けの模様。殆どつぼみだけの樹種も多いが、3割くらいの樹種は見ごろ~満開で、咲いている木だけ見ていくとまあまあ見られる。写真は、大提灯、静香、欝金、松月。通り抜け 稀に短冊 見る人も 桜の木には、俳句の短冊が吊るされているが、これを読んで回るのも楽しい。面白かったのを2句紹介する。 私の句 探してまわる 通り抜け 人ごみを 見ながら咲いて ゐる桜桜の木一本一本に吊り下がっている短冊を、立ち止まらずにどうして読めというのだろうか。造幣局に一度訊いてみたい。

2007.04.11

コメント(2)

-

大川の桜

今日は、昨日のぎっくり腰がまだ治らないため、一日中在宅で過ごした。午前中は、昨日の句会のまとめ、午後は、いろいろメールの返事を書いたり、方陣を考えたりした。今までぎっくり腰になったことはなく、どういうものなのかわからないので、インターネットで調べたが、やっぱりよくわからない。人によって症状も治療法も違うのだそうだ。私の場合、当日も翌日も動けないとか、少し動くと激痛が走るということはないので、本当のぎっくり腰かどうかもわからない。ただ、坐っている状態から立とうとすると痛くてすぐには立ち上がれない。歩くのも左をかばいながらびっこを引きながら歩くという具合。冷したらよいのか、暖めたらよいのか。コルセットで固定しておいた方がよいとか、鍼が利くのとか、いろいろなことが書いてあった。いずれにせよもんではいけないらしい。痛み止めに座薬もあるそうだ。医者に行くべきかどうか迷ったが、医者に行っても、当たり障りのない処方をしてくれるだけだろう。とに角、もう一日用心して様子を見ることにした。今日の写真は、新桜の宮橋(銀橋2世)から見た大川の桜。ここからのショットは、史上初のものである。昨日とは逆に大川の上流(源八橋の方向)を向いている。アーチ橋 下を行交ふ 花見船

2007.04.10

コメント(0)

-

初めてのぎっくり腰、今日は句会、

今日は句会の日。午前中は、いつものように出句する5句の選定と最後の推敲を行った。とは云っても、今回はいろいろと忙しかったので、どの句も自分では満足できる句ではない。なんとか選び終え、前回句会のまとめ、歳時記、句帳、電子辞書、短冊、清記・選句用紙など持参すべき品物を準備していたときだ。後のものを取ろうと左へ身体をひねった瞬間、ビシッという感じの激痛が走った。しばらく息ができないくらいで動くこともできない。ぎっくり腰というものだろうか。しばらくして、痛いながらも机などを持ちながら立ち上がる。ゆっくりなら歩けそうだ。よかった。時刻は11時を少し回ったところ。句会は、1時半から始まり、普通なら1時に家を出るのだが、今日は12時半に出た。歩いて見るとはじめは痛かったのがだんだん軽くなったように思え、40分かけてなんとか着いた。句会が始まり、席を立とうとするとまたもや痛む。じっとしていればなんともないが、立ち上がるときが痛いみたいだ。句会中は、あまり動かないようにし、帰りも、ゆっくりと歩いて、無事帰ることができた。句会の成績の方は、先生から2句うち1句が特選、仲間からは残り3句が選ばれ、自分としては信じられないほどの好成績だった。先生に選ばれたのは、次の句。 ◎推敲の 堂々巡り 目借時(先生ほか5票) 善男の ひとりとなって 仏生会(先生ほか4票)仲間から選ばれたのは、次の句。 ひと風呂で 治る程度の 花疲れ(7票) 晴舞台 なれど儚き 蝶の舞(2票) 若者の 独り場所守る 花の下(2票)今日の特選句は、上記のほか次の句だった。 ◎玄関に 三輪車あり 菜種梅雨 隆司 ◎本読めど 読めど進まぬ 目借時 利太郎 ◎あちこちで 車内の寝息 花疲れ 利太郎 ◎抽斗に 薬ぎっしり 菜種梅雨 加奈子利太郎さんは、特選に2句も入って凄い。今日の写真は、大川の桜を見る絶景ポイントとして知られる源八橋からの眺め。源八橋 花見の客の 足を止む

2007.04.09

コメント(0)

-

奈良公園へ花見に

今日は、昔の職場仲間8人(子供を入れて10人)で、奈良公園へ花見に行った。いい天気に恵まれ、桜も満開、仲間とは1年~10年ぶりの再会で、楽しい一日を過ごすことができた。11時、近鉄奈良駅に集合。弁当、飲み物持参で集まったのは、女性3名男性5名+お子様2名の計10名。奈良で少年時代を過ごしたKさんの案内で、花の奈良公園を順次巡る。興福寺、五重塔、国立博物館などを右に見ながら、県庁前道路を東へ進む。いたるところで満開の桜に出会う。やがて左側に氷室神社が見えたところで道路を渡る。名物の枝垂れ桜は殆ど散って花はわずかに残る程度。それでも、満開時の姿を連想させる見事な樹勢と枝振り。お参りを済ませ、春日野園地を右に見ながら北に折れ東大寺の方へ進む。南大門をくぐり大仏殿の大屋根を見ながら、道を右に折れると満開の桜が密集する広場に出る。ここは奈良公園の花見の穴場だそうで、花が多い割りには人出が少ない。適当なところにシートを広げ食事場所を決める。写真は、国立博物館付近、氷室神社、東大寺付近、春日野12時ちょうど、桜の下で弁当を広げる。缶ビールで乾杯したあと、Kさん持参の日本酒1升を空ける。Fさんからおつまみの差し入れがあった。さらにFさんからはデザートの苺の差し入れもあり、Kさんが今年もまた「一期一会を大切に」と駄洒落を言う。食後しばし子供たちとまり投げをして遊び、13時30分、Kさんの「さあ、そろそろ二月堂の方に行きましょうか」との一声で、シートを片付ける。手向山八幡宮を通り、四月堂、三月堂を過ぎ二月堂にいたる。二月堂はお水取りで有名だが、昼間見るとあんなに賑わう境内も案外狭く見える。開壇から見る景色は絶景だ。二月堂を一周し、14時30分、若草山入山口の付近を通り、14時45分春日大社に着いた。ここにも立派な枝垂れ桜がある。写真は、二月堂下、若草山ふもと、春日大社、浮見堂満開の 花を見下ろす 二月堂お参りを済ませ、飛火野を通って浮見堂に出たのは、15時20分。ここも鷺池のまわりに植えられている桜が池に写っていい眺めだ。15時40分奈良ホテルに隣接する大乗院庭園文化館で小休止したあと、ならまち、猿沢池、南円堂、北円堂を通って、近鉄奈良駅まで帰って来たのが、16時30分。このまま別れるのはもったいないので、駅前の喫茶店に入って休憩をかねて歓談。17時20分、来年の再会を約して、駅にて解散となった。写真は、国立博物館付近、春日野での昼食、鹿に煎餅をやるFさん、浮見堂付近今日の参加者のうち、Hさん、Uさんとは14年ぶり、Kaさんとは7年ぶりの再会だった。また今日は、Uさん、Sさん同伴のともに小一の子供たちと一緒に遊ぶことができたのも楽しかった。

2007.04.08

コメント(4)

-

日本医学会総会企画展示

今日は、午前中は、親子5方陣を作ったり、俳句のテレビを見たりして過ごし、午後は、大阪城ホール、OBPで開催されている日本医学会総会の企画展示「EXPO2007]を見に行った。1から25までの数を使って3方陣と4方陣を作る問題は、15種の3方陣について4方陣が作れたが、そのうちの8種については、その3方陣を子にした親子方陣が作れることが分かった。例を一つ示す。 4 9 20 21 11 4 11 16 21 7 2 25 12 19 2 25 12 17 20 7 8 8 23 13 3 18 23 13 3 22 15 10 5 10 14 1 24 16 14 1 24 9 6 19 18 15 17 6 5 22日本医学会総会は、4年に一度開催され、今年は第27回に当る。本会議は、大阪国際会議場で6日から8日まで行われていて、国内外から、3万人の医者が今大阪に集っている。企画展示はそのサブプログラムとして開催されるもので、こちらの会期は3月31日から4月8日まで、会場は、大阪城ホール~OBPの6か所の会場に分かれている。私は、先ず、OBP円形ホールで開催されている展示会に入った。50のブースがあり健康食品や健康器具などの展示がなされていた。しかし、余り目を引くものはなかった。次にツイン21に入った。1階多目的ステージでは講演会が行われており、今日のテーマは「栄養と健康」、辻学園教授の加福文子氏から講演があり、その後、参加者対象のクイズが行われていた。ここの20階では、「がんを知る大阪展」という展示があり、いろいろながんについて豊富な模型や映像で説明されていた。隣のIMPホールでも、講演会が行われていた。今日は西川ヘレンの「寝たきり・認知症と介護」という話があったが、すでに始まっていたので聞けなかった。シアターBRAVAでは、市民公開講座として、今日は「笑顔と健康セミナー」が行われていた。ちょうど、村上和雄筑波大名誉教授の講演が終ったところで、今いくよ・くるよの漫才が始まるところだった。爆笑漫才を聞いたあと、パネルディスカッションとなった。パネラーは、村上氏、いくよ・くるよのほか、織田庄吉氏、庄田隆氏、司会は永井由紀子氏だった。次に、メイン会場・大阪城ホールに入った。中はもの凄く広い。「いのち、ひと、夢」のテーマに従い、いのちゾーン、ひとゾーン、夢ゾーンに分かれている。いのちは、生れる、育つ、活きる、老いるに分かれ、ひとは、健やか、痛む、治る、寿ぐに分かれ、夢は、制する、満たされる、再生する、つくる、エピローグに分かれていた。いろいろなシアターや来場者参加プログラムがあり、2・3体験した。最後の城見ホールでは、くすりの情報プラザと世界の医療事情のパネル展示がされていた。どこも、膨大な資料の展示があり、6会場を殆ど素通りで見て回るだけだったが、3時間くらいかかった。一番見応えがあったのは、ツイン21MIDタワー20階のがんの展示であった。写真は、栄養と健康の講演、がん展示のポスター、笑顔と健康セミナー会場、大阪城ホールのメイン展示場入口花見頃 浪速で開く 医学展

2007.04.07

コメント(1)

-

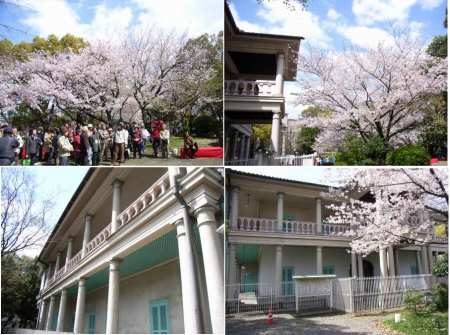

泉布観のライトアップ

今日は、昼と夜に一時外出した以外は、ほぼ一日中在宅で、5方陣の検討を行った。5方陣の問題は、「1から25の数を使って、3方陣と4方陣を作れ」というもの。勿論、1から9で3方陣を作り、10から25で4方陣を作る、あるいは、1から16で4方陣を作り、17から25で3方陣を作ることはすぐできる。問題はそれ以外の解だ。検討してみると、15種の3方陣に対して4方陣が作れることがわかった。そのうち、4種の3方陣に対しては完全4方陣も作れることがわかった。その例を一つ示す。 4 11 16 21 2 25 12 17 20 7 8 23 13 3 22 15 10 5 14 1 24 9 6 19 18泉布観は、大阪造幣局の北にある重要文化財の建物で、明治4年(1971)造幣局の応接所として建てられた大阪最古の洋風建築物。泉布はお金を意味する。構内には年中入ることはできるが、今年は、通り抜けの時期に合わせて建物のライトアップと、構内でのライブや大阪の写真・錦絵の展示などのアトラクションを開催している。但し、泉布観の館内には入れない。通り抜けの桜を見たあとの客を泉布観に誘導しているので、昼も夜も多くの人で賑わっていた。今夜のライブは、Cafe Manoucheの出演で、ジプシースイングライブが行われていた。8日からは、大阪芸術大学の学生の作品展も開催されるほか、生花、ファッションショー、公開録音など日替わりでいろいろなイベントがあるそうだ。写真は昼の泉布観。写真は夜の泉布観夜桜の 下でライブの 泉布観

2007.04.06

コメント(0)

-

桜の通り抜け始まる

今日は、午前中は、俳句の資料作成(写真挿入)などをし、午後は、今日から始まった造幣局の桜の通り抜けを見に行った。通り抜けは、一週間早いと思っていたが、案の定、まだ見ごろには早すぎ、全体の2割くらいの木しか花を付けていなかった。しかし、花を付けている木は結構見ごろで、これから順次花の数が増えていくものと思う。今、咲いている木だけを見てもまあまあ楽しめるのかも知れない。例年、公開初日から見物客が押しかけ大入り満員でごったがやすのだが、今日はガラガラ。警備員がやたら多いのが目につく。目に付くだけではない。どの警備員も「只今場内は大変込み合っております。立ち止まらないで、前の人に続いてゆっくりとお進み下さい。立ち止まりますと、あとの方に大変迷惑となります。写真撮影はご遠慮ください」とメガホンで叫んでいる。こんなに空いているときに、まったく似つかわないアナウンスだ。咲いている花の周りだけ人だかりができて、皆んな写真を撮っているが、なんら問題はない。空いているときは、警備員の数を減らせばよいと思うし、何も言わなくともよいと思うのだが。叫ぶのが仕事とばかり、どの警備員も同じことを言っている。まったくお役所仕事の典型だ。空いているので、ゆったりと花を鑑賞できていいのだが、必要もないのに、こうもガンガン叫ばれるといい加減にしてくれと言いたくなる。いらいらするのは、私だけではないだろう。でも、みんな辛抱しているというか、無視しているようだ。写真は、通り抜けの状況。花は咲いていないし、警備員は多い。警備員に 歩行急かさる 通り抜け写真は、松月(今年の桜)、小手鞠、大提灯、平野妹背

2007.04.05

コメント(0)

-

夙川へ花見に

今日は、キッズプラザの仲間10人で、夙川から甲陽園方面へ花見に行った。朝方、雨が降り出発がためらわれたが、やがて止みその後、日も差して、一転絶好の花見日和になった。集合は10時、この春開業したJRのさくら夙川駅。夙川沿いに上流へ歩く。川の両側は桜並木になっていてそれも古い大木で一本一本が立派である。しかもほぼ満開。見事な桜に歓声を上げながら、阪急夙川を越え、苦楽園へと歩く。写真は、夙川の桜。苦楽園のところで東に向きを変え、火垂るの墓の舞台になった「ニテコ池」も桜がきれいということでそこで昼食にすべく行ってみた。しかし、池畔には立ち入り禁止の柵があり、桜も大したことはない。適当な場所を探していると、地元の人が、すぐ近くの震災公園がよいということで、行ってみた。なるほど、小さな公園ながら、桜の木が植えられきれいな公園となっている。西宮市で阪神大震災の犠牲になった人たちを慰霊するために整備された公園だそうだ。食事をしようとしたら少し雨がぱらついたが、すぐに止んだ。この時は傘を差すほどではなかった。食事は、各自持参の弁当。途中のコンビニに買ったビールやワンカップ酒を飲みながら、桜の下で宴が始まる。Yaさんは豚汁セットを準備してお湯を沸かし皆に振舞ってくれ、Yoさんはコーヒーを入れてくれる。Hさんはワイン漬けの林檎を作って持って来てくれた。皆さんの好意をありがたくいただきながら、花見の宴は続く。食後は、先日イラスト画の個展を開催されたIさんの指導により、恒例となったスケッチ教室。それぞれ好きな景色を見つけ水彩画を描く。IさんとNさんはさすがに巧い。他の者もそれなりの絵を仕上げる。次の目標地は北山公園。甲陽園の方に向かって歩き始め、しばらくすると再び雨。しかも今度は雨足が強く雲も厚く、なかなか止みそうもない。皆で相談して、北山公園行きは諦め、別の行動をとることにした。時間を見ると2時過ぎ。とに角、甲陽園まで行って電車に乗ることにした。その前に駅前のケーキ屋でケーキをみやげに買った。梅田に帰ったのは、3時。ビアホールに入って再び宴会。いろいろな話に花が咲き5時に散会。楽しかった花見の一日が終った。弁当を開いた場所、スケッチの時間、I先生のスケッチ作品、梅田のビアホールにて。豚汁も コーヒーもあり 花の宴

2007.04.04

コメント(1)

-

大川の桜満開に

今日は、午前中は、耳鼻咽喉科の医院に行き、その後、大阪中央局、図書館に行き、午後は、在宅で、借りて来たビデオを見たり、俳句を作ったりして過ごした。耳鼻咽喉科は花粉症の診療。昨日、ゴルフから帰ったあと、くしゃみ、鼻水が出始め、だんだんひどくなって、夜は鼻づまりで息が苦しく殆ど眠れなかった。外出するときはいつもマスクをしているのだが、ゴルフのプレー中は外していた。プレー中は、何も異常は感じなかったので安心していたが、やはりヒノキの花粉が多量に飛んでいたのだ。耳鼻咽喉科の治療を受けるのは、今年は今日が初めて。いつもは、スギ花粉の飛散が始まると同時に発症し治療を受けるのだが、今年のスギの花粉は少なく症状も軽く診療を受けるほどではなかった。スギよりヒノキの方が症状がひどくなったのは、今年が初めてだ。大阪中央局には、昨日発売されたふるさと切手3種を買いに行った。いつもは発売日に買いに行くので逃がすことはなかったが、昨日はゴルフなので買いに行けず、仕方なく今日になったのだ。しかし、昨日にうちに全部売り切れたそうで買えなかった。なんということだ。去年までを発売後何十日も残っていたのに、急に発売枚数を減らしたものと思われる。もう、ふるそと切手を買うのはやめたいと思う。図書館では、俳句の本とビデオを借りた。ビデオは、子供向けの「バーバパパ」と「スヌーピー」の物語。子供向けのものでも、私の子供の頃はなかったものなので、結構楽しめる。今日は、お天気もよく黄沙も少なくなって絶好のお花見日和。平日にも関わらず大勢のお花見客で賑わっていた。大川をへだてて満開の桜が競い合っていた。一方、造幣局の通り抜けの桜は八重桜であるが、まだ1割咲き程度。それなのに、一般公開5日~11日に先駆けて、今日から、招待客への公開が始まった。しかし、例年思うのだが、何故、一番きれいなときに公開しないのであろうか。最盛期を過ぎてから公開したり、今年のように早目に公開し、公開が終ってから見ごろになるということが多すぎる。公開時期は2月ごろに設定するようだが、一旦設定したら絶対に変更しないというのも、いかにもお役所仕事だ。開花状況を見て、一番の見ごろのときに公開すればいいのにといつも思う。写真は大川沿いの今日の桜若者の 独り場所守る 花の下

2007.04.03

コメント(0)

-

ゴルフコンペ

今日は、今年初めてのゴルフコンペに参加した。会社OBによるプライベートコンペで、年4回行われている。直前まで雨が心配された日だったが、1滴も降らず時折日も差す絶好のゴルフ日和であった。コースのあちこちには、桜がほぼ満開で、ゴルフと花見を両方楽しむことができた。しかし、成績は惨々であった。いい当りもあるが、打てないときはさっぱり打てない。一つラッキーだったのは、ニアピンを一つ取れたこと。写真は、コースのあちこちに植えられている桜。遠くの方がぼけているのは黄砂のため。満開の 桜の右に ティーショット

2007.04.02

コメント(0)

-

大川そいの桜

今日は、午前中は、テレビで報道2001や日曜美術館(ダ・ビンチの受胎告知)、三遊亭円楽の生涯などの番組を見、午後は、大川沿いの桜を見に外出した。その間、パソコンで、C,E,Hドライブのデフラグを順次行いながら、「山口誓子」(栗田靖著)を読んだ。デフラグは、Cドライブは、ある程度はできたが、全部の最適化はできず、断片化が残ってしまった。何度やっても進まない。Eドライブは最適化できたが、Hドライブは4時間かかってまだ7%しか進んでいない。今日中には終らないだろう。大川沿いの桜は、5~6分咲きくらいに進んでいた。時折り小雨が落ちるような曇り勝ちのお天気であったが、今日の日曜日を前々から計画していた花見の団体がたくさん訪れていた。写真は、造幣局前、観光船、川崎橋から、OAP対岸にて大川端 昼夜賑はふ 花の下

2007.04.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 楽天ブラックフライデースタート!ま…

- (2025-11-21 22:17:13)

-

-

-

- ひとり言・・?

- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション

- (2025-11-19 22:39:26)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【気まずい…】楽天お買い物マラソン…

- (2025-11-21 20:30:04)

-