2007年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

キリシマツツジ

今日は、午前中は、俳句関係のテレビを見たり、隠岐旅行の計画を立てたり、届いたばかりの俳句の本を読んだりして過ごした。隠岐旅行は、キッズの仲間と一緒に6月に行く予定しているが、交通手段の時刻と料金などを調べるところから始めた。交通は、飛行機、新幹線、高速バスとあり、所要時間はそれぞれ2時間、7時間、8時間で、往復料金は、4万円、3万円、2万円くらいであることが分かった。今日の写真は、マンションの庭に植えられているキリシマツツジ。例年は4月下旬に咲き始めるのだが今年は3月にもう咲き始めた。小さきも キリシマツツジ 派手な紅

2007.03.31

コメント(0)

-

大川沿いの桜

今日は、午前中はゴルフの打ちっ放しに行き、午後は、大川沿いの桜の開花状況を見に行った。その他の時間は、俳句を作ったり、録画しておいたビデオを見たりして過ごした。大川の桜は、3分咲きくらいになった。満開に近い木もあるが2分くらいの木もある。明日・明後日には、5~7分咲きくらいになるであるう。写真は、今日の桜。源八橋をバックに、源八橋より、3分咲きの桜、桜の宮橋をバックに。二分咲きも 花あるところ 宴あり写真は、青空をバックに。造幣局の桜の通り抜けは、例年、ソメイヨシノが散ったあとに開催されているが、今年は5日から11日までに決まったそうだ。構内を見てみたが、構内の八重桜はまだ蕾が固く、300本くらいある木のうち花の付いているのは、1割もない。5日にどのくらい咲くのだろうか。どうみても、早すぎる感じがする。1週間遅らせてちょうどよいと思う。

2007.03.30

コメント(0)

-

シモクレン、コブシ、ソメイヨシノ、ヨウコウ

今日は、久しぶりに外出の予定のない日となり、ほぼ一日中在宅で、メールを書いたり、パズルの索引を作ったりなど雑事をして過ごした。一時外出して、大川沿いの桜の開花状況を見に行ったが、まだ2分咲きくらいであった。なかには満開に近い木もあるが、ソメイヨシノとは違う種類のようだ。大川には、早くも花見用の観光船が行き来するようになった。写真は、シモクレン(紫木蓮)、コブシ(辛夷)、ソメイヨシノ(染井吉野)、ヨウコウ(陽光)大川に 花見の舟の 行き交ひぬ

2007.03.29

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、大阪城早朝探鳥会の日。元山先生のご指導で朝7時から8時までの1時間、大阪城公園の鳥を観察するもの。今日の参加者は12人だった。冬鳥の帰還が始まり鳥の数は減っているそうだが、まだ種類は30種類以上見られるとのこと。今日は、トラツグミ、シロハラ、アトリをじっくりと見ることができた。特にトラツグミはなかなか見られない鳥なのに、今日は、5メートルくらいの近距離から見ることができた。シロハラやアトリは、木の下に下りて虫などを捕らえているようだった。シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラは木のてっぺん付近を飛びまわっていた。ジョウビタキの姿も見られた。帰り道の桃園では、桃の花にたくさんのメジロが集まって蜜を吸っていた。そのほか、今日見た鳥は、カイツブリ、キジバト、ハクセキレイ、ヒヨドリ、ウグイス、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラスなどで計17種だった。写真は、トラツグミ、シロハラ、ジョウビタキ(♀)、メジロまだ仲間 残したままで 鳥帰る探鳥会が終ってから、Fさんの家に行き、最近購入されたビスタ搭載パソコンの初期設定の指導を行った。ウィンドウズMEのパソコンの中身をそっくり新しいパソコンに移したいのだ。私自身ビスタの経験はゼロだったが、マニュアルがあれば、インターネットの設定も含めてなんとかなるだろうと思っていたが、なんだかんだで時間がかかり、結局昼を挟んで小一日かかってしまった。先ず面食らったのは、Outlook Expressがないこと。これは、機能は同じでWindows Mailと名を変えていた。さらに、メールのアカウントを設定しようとしたのだが、その項目が見つからない。(これはとうとう見つからなかった)マニュアルを見ると、インターネットの設定などを含めて、古いパソコンの全データを新パソコンに移動させるための「引越しナビ」というソフトが付属されていることを発見。さっそく使い方を読む。やり方はこうだ。新パソコンに入っている「梱包ソフト」をメモリースティックにコピーし、古いパソコンでそれを実行すると、古いパソコン内のすべてのデータを、CD-Rに入る大きさのファイル何個かにに梱包してくれる。(Fさんの場合3個作成された)これをCD-Rにコピーし、新しいパソコンに入れ、用意されている「開梱ソフト」で処理すると、それぞれのデータが元あった場所(フォルダ)に対応するところに収納されるというもの。時間がかかったのは、梱包を作る作業とそれをCD-Rにコピーする作業。Meの速度が遅いのが原因。新しいパソコンに移してからは、開梱ソフトが自動的にいろいろな設定をやってくれ、インターネットもメールも難なく使えるようになった。ビスタを使っての感想: これまでと比べよいと思った点はなにもない。悪いことはたくさんある。受信メールの表示が遅い、新規メール作成画面の表示が遅い、ボタンの説明が少なくなり、何のボタンかわからないものがたくさんある。(カーソルを近付けるとわかるが)、マイドキュメンツ、マイコンピュータなどのマイがなくなって探し難い、などなど。結局、初めてパソコンを使う者には便利なのであろうが、これまでのウィンドウズを使い慣れているものには、ひどく使い勝手が悪く感じてしまうのではないだろうか。

2007.03.28

コメント(0)

-

だまし絵

今日は、一日中在宅で、句会のまとめ、依頼された四方陣の計算、日経パソコンの拾い読みなどで過ごした。午前中から今にも降り出しそうな天気だったが、午後から本降りの雨になった。大阪の桜の標準木に今日、やっと5輪以上の花が咲いたそうだ。大川端の一番早い桜は、24日に開花したから3日も遅れている。今日は、外出しなかったから写真がない。先日見つけただまし絵を一つ紹介する。MIXIのだまし絵・錯視コミュニティに載っていたもの。いわく・・・「多くの人がこの絵を見て、男女が抱き合っているところ、とか思うでしょう? しかーし! この絵を子供達が見ると全然違う答えが返ってくるらしい。 大人になるって想像力に制限を与える色んな知識が脳ミソにくっついてしまうって事なんです。 3秒以内に発見した者のみが子供のような純粋な心の持ち主・・・。 LET'S チャレンジ!」無邪気なる 子供の心 菫草本当は、左側がオリジナルで1枚だけ見せるのですが、易しくするためネガ・ポジ2枚にしました。この後に答が書いてありますが、自分なりの答がわかるまで見ないで下さい。エタコ:usami ikih 9 ag akuri

2007.03.27

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中はいつものように、出句する5句を選ぶのだが、今回はこれまで忙しかったこともあり、あまりたくさんの句ができておらず、しかも平凡なものばかりで5句揃えるのがしんどいかった。句会資料の印刷もしなければならないし時間が足りない。それでもなんとか5句を作り、午後の句会に臨んだ。結果は、先生から2句が選ばれ、うち1句が特選、仲間から2句が選ばれた。私としては上出来。先生から選ばれたのは、次の句。 ◎大空を 蹴って燕の 宙返り(仲間から5票) ○真っ新な 学生服に 春の泥(仲間から1票)仲間から選ばれたのは、次の句。 徒然に 歳時記めくる 誓子の忌 (3票) 陽炎へる ビルの起重機 危なかし (1票)だれからも選ばれなかったのは、次の句 熱々の 目刺を齧り コップ酒今日、先生の特選に選ばれたのは4句で、他の3句は次の句。 ◎目刺焼く 夫には夫の 焼き加減 哲子(仲間から6票) 誓子の忌 星は点滅 繰り返す 加奈子 (仲間から3票) 春泥を 全身に浴び 部活動 幸男 (仲間から3票) 句会の帰りはいつものように居酒屋での反省会となった。久しぶりに参加のSさんを交えての会となったが、会長のHさんが歯痛のため欠席されたのが寂しかった。いつも難しい言葉や漢字を使った句を作るHさん、ふりがなを付けないのは、これくらいは常識なので、振り仮名を付けるのは失礼かと思って遠慮しているとのこと。それでもときどき上手の手から水が漏れることがある。そこを突いて逆襲したり俳句談議は楽しい。下記の写真はセルフシャッターで撮ったものだが、写りを確認せずに帰ったところ、左上のように真っ暗になっていた。居酒屋は明るかったが、その明るい光がカメラに入り、フラッシュが作動しなかったようだ。画像処理ソフトの自動補正で修正したのが右上だがまだ暗いし赤みが濃い。あとは手作業で修正するしかない。トーンカーブなどを補正して、左下を経て、最終的に右下のように修正することができた。但し、画像が少し荒れてしまったが、これは避けられないのであろうか?句会後の 二次会弾む 春の宵 今日、先生から、燕(つばめ)という字を正確に書くように言われた。草かんむりだと思っていたが違う。廿日市の二十という字なのだ。

2007.03.26

コメント(0)

-

キッズプラザインタープリター卒業式

今日は、午前中は淀川探鳥会に参加し、午後は、大川端の桜の開花を見、夕方からキッズプラザのインタープリタ卒業式に参加したあと、二次会に参加した。探鳥会は、はじめ小雨が残ったが、傘をさすほどではなく、終始曇り勝ちの天気で、絶好の探鳥日和だった。直射日光が当るより明るい曇りの方が鳥の色が自然に見えるのだ。川原では、ヒバリ、ツグミ、キジバト、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ウグイス、オオジュリン、カワラヒワ、ムクドリ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、空では、チュウヒ、川辺では、カイツブリ、カンムリカイツブリ、マガモ、カルガモ、コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、バン、オオバン、ユリカモメ、カモメ、セグロカモメ、コチドリ、ケリ、イソシギ、タシギ、カワウなどの姿を見ることができた。今日特筆すべきは、オオバン、コガモのオス、キンクロハジロのオス、オオジュリンなどをじっくりと見ることができたこと、ユリカモメの群の中に混じっているカモメ、セグロカモメの姿を見ることできたことなどであった。写真は、ヒバリ、ツグミ、オオバン、ユリカモメの群水鳥の 楽園なるや 淀干潟大川添いの桜は、殆どの木に数輪から十数輪の花が付いた。これから日一日とすべての木が桜色に染まって行くことであろう。今週末は絶好のお花見時期になることであろう。なお、大川端では、今年大阪で開催される世界陸上のPRを兼ねたプリイベントが行われ、観光船ひまわりの上での楽団演奏や川上でのジェットスキーショーなどが行われていた。写真は、大川端で。14時ごろの桜、楽団演奏、ジェットスキーキッズプラザの卒業式は、夕方6時から5階ホールで行われた。今回卒業するのは、フロアインプリ42名、スタジオインプリ6名、パソコンインプリ13名の計61名だった。篠崎館長から一人ひとりに卒業証書ならぬ感謝状が手渡され、キッズプラザから花束と記念品が贈られた。その後、卒業生代表の挨拶、残留生代表の挨拶があって7時過ぎに式は終った。写真は、式の模様、会場の様子、感謝状を受け取る卒業生、送辞を読む浅井ちづえさん。式のあとは、卒業生、残留生有志21名による二次会となった。いろいろな話に盛り上がり、会は終ったのは、10時半近くになっていた。話が弾みすぎて、アルコールはピッチャー6杯が空になるなどよくはけたが、料理の方はたくさん残ってしまった。次は、4月4日の花見での再会を期してお開きとなった。写真は、二次会でのスナップ。

2007.03.25

コメント(2)

-

伊藤美智子イラスト展

今日は、午前中は、俳句関係のテレビなどを見、午後は、大阪市中央図書館で開催されている「伊藤美智子イラスト展」を見に行った。伊藤さんは、キッズプラザでパソコンインストラクターのボランティアをしている仲間。凄い特技を持っていて、プロ並みに巧みなイラストを描くイラスト画家である。いろいろなコンクールに出展して受賞しているが、今回は、第4回イラストコンテストに入賞した記念に開いた初の個展だそうだ。作品は25点展示されていた。いずれも傑作ばかり。ほのぼのとした温かみのある作風である。メルヘンの世界や子供が登場する絵が多い。中央図書館のギャラリーは広いがちょっと目立ち難いので、図書館に来ていても絵を見に来る人は少ない。しかし、個展の案内状を受け取った彼女の知人たちが入れ替わり立ち代り訪れていた。写真は、案内状左(絵は最新作「カントリーロード」)と、受賞作「森の図書館でゆ~らりゆらゆら」25点の展示作品。上から下へ制作年次が新しくなる。上の2作は下記写真の24番目と25番目。来るときは、小雨だった雨が帰りはかなり本降りになっていた。帰りに大川端を通って桜の木を見ると、桜の開花している木が何本か見られた。今日は、大阪での開花宣言があるかも知れないと思ったが、大阪城の標準木の桜はまだ開花していないようだ。花束の置かれた受付、花束を持った伊藤さん、伊藤さんを囲んで、今日開花した桜。風光る 友の開きし 初個展伊藤さんのイラストは、彼女のホームページで見ることができます。今回の展示品を含め過去の作品65点が掲載されています。

2007.03.24

コメント(0)

-

防災センター、舞子ビラ、明石大橋、魚の棚など

今日は、会社OB会の主催による施設見学会に参加し、人と防災未来センター、舞子ビラ、明石大橋海上プロムナード、明石魚の棚などを見学した。バス2台分100人が参加した。私にとっていずれも初めてのところばかりで、好天にも恵まれ、楽しい一日を過ごすことができた。朝10時、三ノ宮を出たバスは、10数分ほどでHAT神戸にある「人と防災未来センター」に着いた。4階に上がり、1.17シアターで地震発生により崩壊していくビル、病院、高速道路、鉄道などの様子を大型映像と振動で体感した。こんな生々しい映像(7分)をどうして作ったのか気になるが素晴らしい迫力だった。その後、震災直後の町をリアルに伝える実物大の再現模型の置かれているエリアを通り抜け、大震災ホールで、震災から復興へのドキュメンタリー映像(15分)を見た。次に3階の展示場で地震直後から復興への様子を伝える数々の写真や遺品などを見た。数は膨大でとても全部は見切れないが、少し見ただけでも惨状の凄さは伝わる。次に2階に降り、地震、台風、噴火など防災全般に関する資料の展示を見る。ここの資料も膨大で殆ど素通り。最後に1階に降り、震災に関わった人(語り部ボランティア)による体験談を30分聞いた。西川さんという方の話で、地震発生からその後の状況を直かに話されたが、さらに地震の恐ろしさを知り、平生から防災対策を考えておかねばならないと強く思った。写真は、防災センターの建物、入口、内部、語り部。12時15分、再びバスに乗り、舞子ビラに向かった。明石大橋のたもとにある旧有栖川別邸の跡地に立てられたホテルで、喫茶室が、華麗なる一族の一場面に使われたそうだ。13時ちょうどに到着し、ここの食堂で昼食。春霞がかかっていて遠望はできないが、明石大橋が望める絶好の場所だ。食後、立派な松がたくさん植えられた庭を散策。写真は、舞子ビラ本館、別館、庭と明石大橋(建物内部からと庭にて)14時10分、バスで明石大橋の本州側に設置された「舞子海上プロムナード」に移動。高さ47メートルの回廊から海や陸や橋自身の景色を眺めることができる。これはここでなければできない貴重な体験だ。スリルもあるし気持もよい。下に下りると、「橋の科学館」があり、明石大橋の建設から運用までいろいろな資料が展示されていて勉強になった。橋は釣橋だが吊っているケーブルは、37000本の鉄線を束ねたもので外形1.1メートルもあることを知った。写真は、明石大橋、ケーブル模型、大橋車道の下、海上47Mのプロムナード。春霞 明石大橋 包み込む15時30分、再びバスに乗り、最後の目的地「明石魚の棚」へ向かった。明石駅の南にはろがる長さ350メートルの商店街に沿って魚屋が並んでいる。タイ、タコ、イカ、マテガイ、カレイ、サバ、シャコ、海草などが並べられていたが、なんと言っても今の時期の目玉は、イカナゴのくぎ煮。だが、今年は暖冬で不漁のため値段はやや高めとか。魚の棚の入口看板、魚の棚の全景、シンボルマークの鯛とタコ。思い思いの買物をした後、16時30分にバスに乗り、大蔵山から高速に乗り、17時20分無事三ノ宮駅前に帰着した。お世話いただいた事務局の方々に感謝。今回のサイトは、もう一度、ゆっくり訪れてみたいところばかりであった。

2007.03.23

コメント(0)

-

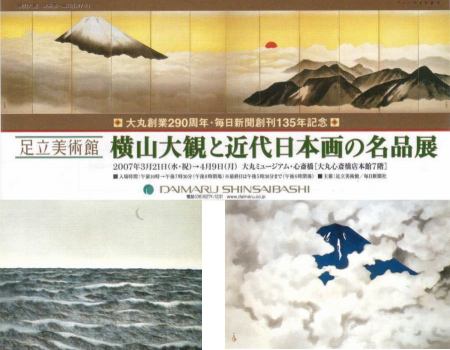

横山大観展を見る

今日は、午前中は、ゴルフの打ちっ放しに行き、その後ヨドバシカメラに行き、午後からは、大丸心斎橋で開催されている「横山大観と近代日本画の名品展」を見に行った。島根県の安立美術館に収蔵されている作品を展示したもので、大丸創業130周年記念と銘打たれているのに相応しい立派な展覧会だった。大観の作品19点とその他の画家の近代日本画34点が展示されていた。大観(1868~1958)の絵は、12曲2双屏風「神州第一峰」の大作をはじめ、「曳船」「巌上の両雄」「緑雨」「夏之夜」「冬之夕」「鹿ケ谷」「朝霧」「春風秋雨」「龍興而致雲」「麗日」「曙色」「霊峰四題・夏」「海潮四題・冬」「瑞祥」「南溟の夜」「漁夫」「夜桜」の19点。足立美術館には、6年ほど前に行ったことがあるが、その時も膨大な作品とその素晴らしさに感動した。しかし、初めて見る作品も多かった。足立美術館にはこのような大観の名品が130点も所蔵されているとのこと。年間何度も展示替えがあるので、展示していない作品を大阪へ持って来られたのだろう。大観以外の作家の作品は、川合玉堂の「鵜飼」「春雨」、菱田春草の「紫陽花」「猫梅」、小林古径の「楊貴妃」、安田靱彦の「王昭君」、前田青邨の「鵜」「山路の秋」、川端龍子の「春雪譜」「愛染」「創夜」「献革」、小茂田青樹の「朝露」、速水御舟の「新緑」、今尾景年の「春園双孔雀図」、竹内栖鳳の「魚肥山果熟」「炉辺」「宿鴨宿鴉」、橋本閑雪の「家兎胡枝花図」「雨後の夕」「猿」「唐犬図」、榊原紫峰の「梅花群禽」「牡丹大和鵲」「雪空」、入江波光の「捻花菩薩」、村上華岳の「観世音菩薩巌上捻花之像」、上村松園の「牡丹雪」「楠公夫人」、鏑木清方の「紅」「春遊」、菊池契月の「菖蒲」、伊東深水の「春の雪」「ペルシャ猫」など34点。数は少ないが1点1点見応えのある作品ばかりで、じっくりと1時間ほどかけて鑑賞した。一昨日見た日展の日本画はすっかり様変わりしていて、気品の高さや雅びさのようなものは、少しも感じられなかったのとは、対照的であった。写真は、パンフレットより。「神州第一峰」」「海潮四題・冬」「「霊峰四題・夏」「春風秋雨」「冬之夕」「無我」(これは出展されていない)橋本閑雪「唐犬図」、菱田春草の「猫梅」、上村松園の「牡丹雪」、安田靱彦の「王昭君」、川端龍子の「春雪譜」「愛染」大観の 独自の画風 月朧

2007.03.22

コメント(0)

-

桜の開花

今日は、ほぼ一日中在宅で、雑事をしながら過ごした。午後少し大川端を散歩した。桜の蕾はまだ固く赤い花が覗いているものもほとんどない。開花はやはり気象台の予想通り25日くらいになるのだろうか。中に一本、昨年か一昨年植えられたばかりの小さい木に3分咲きほどの花が付いていた。ソメイヨシノではないのだろうか。造幣局の通り抜けの八重桜の内にも花を付けているものがある。写真は、花が開いた桜の若木(上)、造幣局の八重桜(下左)、ソメイヨシノの蕾(下右)桜咲く 標準木に 先駆けて

2007.03.21

コメント(0)

-

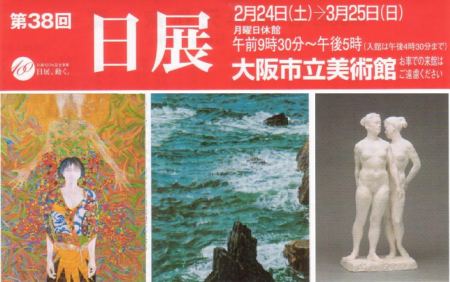

日展を見る

今日は、昼前から出かけ、大阪市立美術館で開催されている「第38回日展」を見に行った。正午前に到着したが、食事は館内の食堂で済ますことにして、まずは入場する。入口で出展目録を兼ねた案内書を100円で購入し、彫刻から鑑賞した。とに角日展のときの展示数は物凄く多い。(もっとも京都展は大阪展の2倍くらい、東京展では大阪の数倍の数の展示だから、それらに比べれば少ないのかも知れないが)彫刻はだけで59点。等身大以上の裸婦像がずらりと並ぶ。特選と普通の入選作の違いなど分からないながらも「なるほどこういうのが特選か」という程度の鑑賞力でざっと通り過ぎる。次の部屋が洋画。ここには圧倒されるような作品が目白押し。特選が並ぶ壁面は特に人だかりが多い。特選以外の入選作にもいい作品が多い。いいと思った作品に○を付けていったら次の13点に○が付いていた。池田清明「華やぎ」、伊藤春子「寛ぎ」、鵜飼幸男「冬の朝」、菊池元雄「海鮮」、佐藤祐治「古城の村」、中山忠彦「花と裸婦」、成田偵介「渓谷」、日野耕之祐「九月のアトリエ」、藤本正男「朝の漁港」、藤森兼明「アドレーション」、本田年男「南蛮屏風の前で」、三原捷宏「海風」、山本博男「浜」。洋画の出展数は98点だそうだ。次の部屋は書で253点が展示されているそうだが、走り抜けるように見ただけ。書も彫刻と同じく、どこをどう見たらよいのか分からない。次の部屋は工芸美術。染、織、漆芸、陶芸、木工、竹工、彫金、金工、ガラス、人形など色々な分野の作品77点が展示されていて、見応えがあった。最後の部屋は2階にあり日本画。元々私は、洋画より日本画が好きなのだが、日展の日本画は次第に洋画化しているように思われる。聞けば洋画と日本画の違いは絵具の違いだけで、洋画は油、日本画は岩絵具を使うのだ。絵の題材は、洋画とまったく変わらない。今回の展示でも93点が展示されていたが、○をつけた作品は次の5点であった。岩沢重夫「慈眼山」、遠藤隆稔「街の灯」、川崎春彦「春の曙富士」、川人勝延「八海山」、辰巳寛「舞」一通り見終わって時計を見ると1時20分。館内放送で「本日2時から日展の作品解説があります」と言っている。今から食事をするとちょうど2時に間に合う。館内のレストラン「榴樹」で食事し2時前にホールに戻る。よく聞くと、今日の作品解説は彫刻についてのものだと初めて知った。本当は、日本画や洋画や工芸についての解説が聞きたいと思い今日はやめようかと一瞬思ったが、彫刻の見方は殆ど知らないので、聞いてみるのもいいかも知れないと思い直して聞くことにした。聞いて見るといい話だった。講師は彫刻部門会員の磯尾隆史氏。彫刻は地味な作品で見る人も少なく淋しい。是非彫刻にも興味を持って欲しいと訴える。地味な原因は、殆ど同じテーマ(裸の人物)で変化に乏しい、形も似ているし色も暗いというもの。彫刻作品の見方をポイントを教えてもらった。1.バランスがよいか。どこが、どのようにデフォルメされているか。2.しっかり立っているか。不安定さを感じないか。3.いきいきした生命感、躍動感を感じるか。4.高い精神性、宇宙観を感じるか。これは顔に表情に出る。一通り説明を聞いたあと、実際の作品を見ながら、作品の批評を聞いた。技術的なことでは、生地と磨きの対比、立脚と遊脚のバランス、着衣の像でも中の身体の線が見えるているかなど、作品の見方を教えてもらった。これまで、彫刻の見方など全然わからなかったが、短時間の説明で、わかったような気持になった。偶然ではあるが、いい日に来たと思った。写真は、パンフレットから。岡村倫行「蘇」、三原捷宏「海風」、神戸峰男「長風」写真は冊子より。大山忠作「瑞翔」、辰巳寛「舞」写真は冊子と絵はがきより。寺坂公雄「ギリシャ暦日」、網島徹夫「街の一隅」、小灘一紀「卑弥呼」、中山忠彦「花と裸婦」(以上洋画)、鳥居一峯「蒼海の渦」(竹工)、奥田小由女「愛の誕生」(人形)日展の 作品数多 山笑ふ

2007.03.20

コメント(0)

-

赤と白のユキヤナギ

今日は、朝から曇り勝ちの寒そうな天気なので、外出は控え在宅で、定期購読雑誌などに目を通した。定期購読雑誌は、切手2誌、パソコン1誌、パズル2誌、俳句1誌、自然観察1誌でそんなに多くないが、昔のように全記事に目を通すことはなくなった。そういえば、新聞を読む時間もだんだん減ってきているように思える。これは新聞の代わりにテレビで素早く情報が得られ、それ以上の詳しい内容は必要ないからであろう。今日の画像はユキヤナギ。2種類あって、真っ白なものと、全体にピンクがかっているもの。ピンクがかっているものは、蕾が赤くてきれいなのだが、咲いた姿は、真っ白の方がきれいだ。雪柳 紅の混じりし 種もあって

2007.03.19

コメント(0)

-

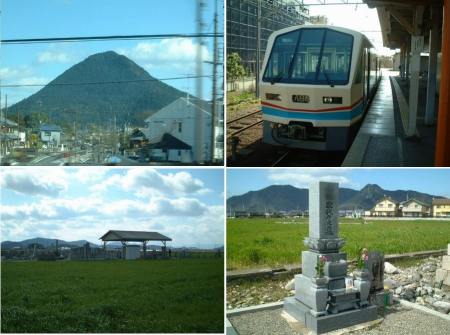

八日市へ墓参り

今日は、彼岸の入りなので、八日市に墓参りに行った。朝、9時10分の快速に乗り、野洲で新快速に乗換え、近江八幡に10時半に着いた。野洲駅付近では、近江富士=三上山がきれいに見えたが、車中からは前景に障害物が多くうまくは写せなかった。近江八幡で近江鉄道に乗換え、11時ちょうどに八日市駅に着いた。駅前のショッピングセンターのレストランで食事をした後、親戚を訪ねしばらく話をしたあと、墓参りをした。風が強く寒い日であったが、お天気はよく、墓地には、朝から墓参したらしく、新しい花が飾られたお墓が多かった。墓参のあと、八日市駅を2時40分発の電車に乗り、近江八幡で15時10分発の新快速に乗りつぎ、大阪には16時15分に帰着した。写真は、近江富士、近江鉄道の新型車両、墓地全景、こっぱん家先祖代々の墓(背景の山は太郎坊宮)彼岸寺 見知らぬ人に 挨拶す

2007.03.18

コメント(2)

-

鍋島焼についての講演会

今日は、午前中は、テレビで俳句関係の番組を見たりして過ごし、午後は、鍋島焼についての講演会を聞きに行った。これは、現在東洋陶磁美術館で開催中の「鍋島焼」の展覧会の記念講演会として行われたもので、講師は、九州陶磁文化館館長の大橋康二氏。会場は、東洋陶磁館の川を挟んで北向いにある大阪弁護士会館。大阪弁護士会館には初めて行ったが、内外とも大変立派な建物だ。講演会場は10階だったが中央公会堂など市内の景色が一望できる。なお、弁護士会館の英語名が、Osaka Bar Association となっており、弁護士団のことをBarということを初めて知った。定員は150名だった。30分前から受付開始というので、40分前に行ったらすでに受付が始まっていた。順番は28番。30分前には100番くらいになり、開演の20分前くらいに定員に達し、その後は、折角来たのに入場できず帰る人も多かった。人気の高さが伺える。大橋氏の話は、先日鍋島展を見て説明も読んでいたので、非常に理解しやくかった。会場の説明だけでは分からなかったことも、いろいろと分かってきた。展示品の見所も教えてもらった。きれいなスライドを見ている間に、1時間半があっという間に過ぎていた。江戸初期、鍋島藩は徳川将軍家に中国磁器を献上することによりお家の存続を図ろうとしたが、やがて中国で内乱があって磁器が入手できなくなる。仕方なく、有田の朝鮮陶工らに中国磁器の複製品を作らせ、それを献上しようとする。それが将軍の気に入り、本格的に将軍家への献上用に磁器を焼くようになる。これが鍋島焼の始まりであり、有田焼発展の始まりである。それぞれの将軍の好みに合わせて献上して来たが、その最盛期は5代綱吉の時代。色鍋島と言われる絢爛豪華な焼物がたくさん生み出された。8台吉宗の時代には倹約のため色の少ない染付や青磁が発達し、家治の時代には12種のデザインに縮小された。こうして献上は幕末まで続いたが、明治に入るや藩も窯も取り壊された。この間、鍋島焼を支える有田焼の陶芸技術は長足な進歩をし、海外へも多数が輸出された。将軍家と鍋島藩の駆け引きやいきさつなどをエピソードを交えて話されたが、とても記録し切れない。なお、この展覧会には、東洋陶磁、九州陶磁文化のほか、MOA美術館、九州国立博物館、今右衛門古陶磁、栗田美術館などから230点の作品が集められており、これだけ多量の鍋島焼が一堂に展示されるのは初めてで、今後も恐らくもうないだろうということであった。写真は、弁護士会館の銘板、一階内部、中央公会堂を見下ろす眺め、講演会風景。春の風 鍋島焼の 雅びなる

2007.03.17

コメント(0)

-

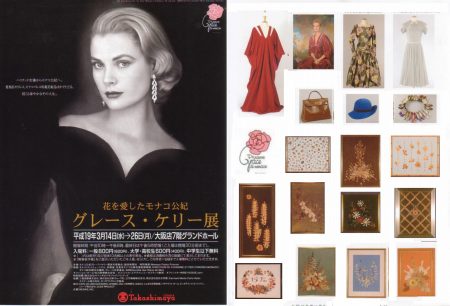

グレース・ケリー展、佐伯祐三展

今日は、午前中は、グレースケリー展と佐伯祐三展を見、午後は、郵趣サロンに参加した。グレース・ケリー展は、なんば高島屋で開催されている。映画「真昼の決闘」でハリウッドでビューした女優だったが、モナコのレニエ公と出会ったことでモナコ公妃となった。2人の皇女をもうけたが、25年前交通事故で53歳の生涯を閉じた。この展示会では、公妃となってからの彼女の人生を紹介したもの。展示は5つに分けられていた。1.世紀の結婚式(1955.4.1.)2.ワードローブ3.ライフワーク4.クラフトワーク5.花を愛した公妃6.モナコパレスミュージアムコレクション1では、写真とビデオで当日の様子が示されていた。2は、本展示会の華とも言えるセクション。グッチ、エルメス、ディオール、グレなど有名ブランドやデザイナーによるドレス、帽子、靴、手袋、スカーフ、化粧品、バッグ、旅行ケースやヘアスタイル画、衣裳のデッサン画などが豪華に展示されていて、女性客の目を奪っていた。3では、生涯、社会活動、芸術支援活動を続けた公妃の様子が紹介されていた。4では、刺繍、陶芸などの作品が展示されていた。陶芸は、皿、壷、置物などで立派な芸術作品だと思った。5では、これまであまり知られていなかった押し花の遺作60数点が紹介されていた。色は買ってしまっているが、そのデザイン性は素晴らしく、出来上がったときは、さぞきれいであったことと思われた。この展示が会場の約3分の1を占めていた。6では、ミュージアムが所蔵する公妃の肖像画、石膏像、ブロンズ像、写真、グラスアート、アクリルアート、シルクスクリーンなどの作品が展示されていた。写真は、パンフレットから。ドレス3点、肖像画、バッグ、帽子、靴12足、押し花アート11点。春の園 グレース公妃 押し花絵佐伯祐三展は、大阪市立近代美術館で1月13日から開催されている。佐伯祐三展という名の展覧会は、2年半ほど前(2004年10月)に同じ美術館で開催されていてそれを見ていたので、同じものだと思いこみ、今日まで見ていなかった。ところが、パンフレットをよく見ると、題名が「佐伯祐三とパリの夢 大阪コレクションズ」とあり、モネやロートレックやピカソなどの絵が載っている。さらに説明をよく読むと、佐伯祐三が活躍したパリを彩った絵が同時展示されるそうなので、行って見る気になった。副題の大阪コレクションズというのは、先日、国立国際美術館で見た「夢の美術館」の副題と同じだ。実は、この2館とサントリーミュージアムを合わせた3館が共同開催していつのが「大阪コレクションズ」なのだ。そして、今回の展示は、3館からの所蔵品が集められている。「夢の美術館」は現代アートであったが、こちらは、それより少し前の時代ということになる。「夢の美術館」では56人72作品だったが、名前を知っている画家は半分くらいだったのに対して、「佐伯祐三展」では26人51作品(うち佐伯の作品が18点)で、初めて聞く名前の画家は数人だった。ピサロ、シスレー、モネ、ルドン、ボナール、ヴァラドン(ユトリロの母)、ピカソ、ルオー、マルケ、デュフィー、ヴラマンク、パスキン、スーチン、ユトリロ、キスリング、ローランサン、藤田嗣治、ロートレック、ミュシャなどそうそうたる画家である。「夢の美術館」よりもこちらの展覧会の方が見応えはあったと思う。(最後の二人はポスター画の作家だが、今回は二人を含め8人の作家によるポスター画が展示されていた。)佐伯祐三(1898~1928)は、大阪生れの画家。藤田嗣治と同じ頃にパリに渡るが、藤田がパリ画壇に溶け込んだの対して、佐伯はブラマンクに気に入られず、失意のうちに30歳の若さで病死した。しかし、その力強い画風は、天才画家と言ってもいいほどのものがある。なお、以前佐伯祐三展が行われたときは、佐伯の作品は40数点展示されていた。私の好きな絶筆「郵便配達夫」は今回は展示されていなかった。写真はパンフレットから。モネ「ディエップの崖にて」(1897)、ロートレック「ディバン・ジャポネ」(1893)、ピカソ{道化役者と子供」(1905)、佐伯祐三{立てる自画像」(1924)、佐伯祐三「広告」(1927)ミュシャ「サロン・デサン」(1897)、ヴラマンク「雪の村」(1930)、佐伯祐三「オプセルヴァトワール付近」(1927)、佐伯祐三「黄色いレストラン」(1927)郵趣サロンは、大阪中央会館で開催。今月は新役員の選出があり、その後、恒例の盆廻しとなった。また役員をすることになった。

2007.03.16

コメント(2)

-

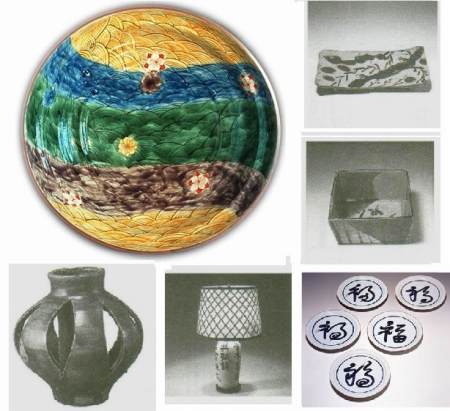

魯山人展、浅井忠展

今日は、朝から京都へ、美術展を2つ見に行った。ひとつは京都大丸で開催されている「魯山人の宇宙展」、もうひとつは京都高島屋で開催されている「浅井忠展」。魯山人の陶器や絵はこれまでにも何度が見ていたが、今回のものは規模が大きかった。魯山人の芸術作品のすべてのジャンルがわかる-まさに、魯山人の宇宙がわかると言ってもよいほどの内容だった。北大路魯山人は明治16年京都に生れ、昭和34年に76歳で亡くなった。「美と食の巨人」と言われる通り、食にこだわり、食器にこだわり、赤坂に高級料亭「星岡茶寮」を開いた。若くから書や絵に長けていたが、40才から始めた陶芸で天分を発揮した。今回の展覧会は、魯山人と親しかった米人カドーゾ氏の収集品を受け継いだモーリス・カワシマ氏(サンディエゴ在住)のコレクションを里帰り展示したもので、日本初公開だそうだ。その他、日本の美術館に所蔵されている作品も加えて90点が集められていた。陶器はいろいろな焼き方もものを作っている。美濃焼、志野、織部、赤絵、鉄絵、染付、黄瀬戸、三島、萩、赤呉須、信楽、乾山風、九谷風、備前など。特に晩年は、うわぐすりのない備前焼に凝っていたそうだ。陶器のほか、漆器も作り、絵、書の作品もある。特に傑作は、元魯山人陶芸研究所であった現春風芳里荘。茅葺の家ながら、室内には暖炉、ステンドグラスを備える。床、棚、浴室にも凝り、男性トイレ3個もそれぞれデザインの異なる陶製の立派なものだった。(これらは写真展示)写真は、パンフレットより、九谷風鉢、辰砂竹雀俎鉢、織部升鉢、織部花器、染付詩文電気スタンド、色絵福字皿魯山人の 陶器やはらか 水温む 次に、高島屋に行き、浅井忠展を見た。浅井忠は江戸末期1956年の生れ。明治9年の開校した工部美術学校の第1回入学生としてイタリアからの招聘画家から風景画を学び、日本美術界における洋画の位置づけを確立した。今回に展覧会は、浅井の没後100年を記念して開かれるもので、高野コレクション73点が展示されていた。高野時次氏は浅井の教え子で、浅井の画風を慕って作品を収集した画家。展示は、1.渡欧以前、2.滞欧期、3.京都時代に分けられており、画風の変化がよくわかった。渡欧前の作品には、裏面画と言って、画用紙の裏側にも完成した絵が描かれているものがたくさんあったのが興味深かったし、渡欧期の作品は、滞在していたグレーの風景を描いたものが非常に多く、美しい田園風景を心から愛していたことがわかる。京都に帰ってからは、琵琶湖、比叡山、永観堂、大原女などの絵を残している。絵は、ほとんどが水彩画で油彩は少しだけだった。大きさも、比較的小さいものが多いが、絵の迫力は小さくても強く伝わるものがあった。写真は、パンフレットより。グレーの洗濯場2景、農家内部、少女と犬、聖護院の庭、寺詣。少女立像(巴里万博の案内嬢)、グレーの冬、グレーの放牛

2007.03.15

コメント(1)

-

最後の活動日

今日は、キッズプラザでの最後の活動日であった。5年半の活動を振り返りながら、感慨深い一日を過ごした。パソコン工房では、数日前からアニメーション作成のプログラムが始まっているが、私が担当するのは、今日が初めて、そして最後となった。動かす対象は新聞紙で作った造形。鳥や魚や花を作って、紙の上に置き、少しずつ動かしてコマ撮りをし、あとで早回ししてアニメーションを見るのである。発想ゆたかな作品がいろいろ生れていた。、パソコン(特にパソコンゲーム)との付き合い、子供たちとの触れあい、仲間同士の絆、子供たちとパソコンを結びつける術など、収穫の多い経験をさせてもらったと思っている。今日は、お客さんも少なく、ゆったりとした日であったことも、最後の日の感慨を一層深くさせたのかも知れない。たまたま今日で最後の勤めとなる指導員の女性とも一緒になり、最後にスタッフや今日一緒に活動した仲間を交えて記念撮影を行った。写真は、新聞紙の造形の例、アニメーション作成のパソコンとカメラ、最後の日に記念撮影卒業期 五年勤めし 広場去る

2007.03.14

コメント(2)

-

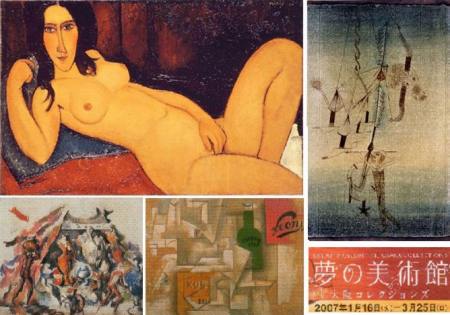

夢の美術館ー大阪コレクションズ

今日は、午前中は昨日の句会のまとめを行い、午後は、国立国際美術館で開催されている「夢の美術館-大阪コレクションズ」を見に行った。この美術展は、大阪にある3つの美術館(国立国際美術館、大阪市立近代美術館、サントリーミュージアム天保山)の20世紀美術を一堂に集めてその流れを探るもので、セザンヌからポルケまで56人の作家の72点が展示されていた。いずれも大作で、確かに見応えがあり、一つひとつ説明を読みながら見ていくと90分ほどかかった。しかし、56人のうち私が名前を聞いたことのある作家は半分くらいで、半分は現代アートの作家であった。何を訴えようとしているのか、理解しようと努めたが、どうにもわからない作品も多かった。蝶の絵に本物に蝶の標本を貼り付けたもの、化学モデル、フォトモンタージュ、石になった森、だまし絵、箱の中に描いた絵、銃、落書き、引き裂かれたカンバス、穴の空いたカンバス、2色を塗っただけの面、同心円、カンバスの真ん中に大きな余白を取ったもの、極端に縦長な絵、薄い横線があるだけの白い絵、同心の四角が描かれた黒い絵、鉛の巻物、ぶら下げたフェルト、フィボナッチ数列の図化、10色のマリリン、写真のようなアクリル肖像画、覆い画、そら豆の連続模様、上下逆にした絵、サイコロで作った彫像などなど。以下の写真はパンフレットの絵から編集したもの。1.モディリアーニ「髪をほどいた横たわる裸婦」1917、2.セザンヌ「宴の準備」1890、3.ピカソ「ポスターのある風景」1912、4.クレー「生贄の獣」19245.カンディンスキー「絵の中の絵」1929、6.マグリット「レディーメイドの花束」1957、7.ウォーホル「4フィートの花」1964、8.バスキア「無題」1984不可解な 現代美術 春霞上記のほか、有名な画家として、モネ、ドラン、キスリング、パスキン、デュシャン、マン・レイ、セガンチーニ、デ・キリコ、モランディ、ダリ、ジャコメッティ、ビュッフェ、フォンタナ、ポルケなどの作品も展示されていた。特別展を見たあと、同時開催されていたピカソ版画と陶芸展を見た。先日、大丸で本格的なピカソ展を見たばかりだったので、版画も陶芸もあまり感動は覚えなかった。陶芸の出来も大丸で見たものの方が芸術性が高いと思った。美術館を出て、帰りに朝日新聞のアサコムホールに立ち寄り、開催されていた「笑像画展」を見た。有名人の似顔絵だが、特に今回は十二支をテーマにした作品が集められていて面白かった。太田房江が子に似ていたり、西田敏行が丑に似ていたり、南伸坊が寅に似ていたり、関根勤が卯に似ていたり、星野仙一が辰に似ていたり、岸田今日子が巳に似ていたり、東国原英夫が馬に似ていたり、笑福亭仁鶴が未に似ていたり、安倍晋三が申に似ていたり、田口壮が酉に似ていたり、松崎しげるが亥に似ていたりなどである。

2007.03.13

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会。朝から、出句する5句の選定と最終の推敲を行った。3句はなんとか選べてもあと2句がなかなか納得できる句にならない。いろいろ考えているうち時間になり5句を短冊に書き持参した。今日の参加者は欠席投句者1人、見学者1人を含めて21人。過去最高だ。全部で105句を読み1人7句ずつを選句するのだ。全員が選句するには約1時間半かかる。その後、各選の披講があり、最後に先生の選が発表され、そのあと、先生から講評が行われる。写真は、選を終えて、披講を待つメンバー。上右端が塩川雄三先生。参加者のうち5名は写っていない。今日の私の成績はまずまずで、先生から、特選1句を含め2句が選ばれ、仲間から2句が選ばれた。先生から選ばれたのは次の句。 ◎ 植木市 よき植木には よき値付け 初蝶や どこまで続く 淀川原 仲間から選ばれたのは、次の句 双眼鏡 のぞき春野を 引き寄する(4票) お水取 僧と火の粉が 競演す(1票)誰からも選ばれなかったのは次の句 椿眺む 二階の茶席 松花堂 (当初、上句を「椿見る」にしていたものを変えたが元のままの方がよかったかも)今日、先生の特選に選ばれたのは、上記のほかに次の句。 ◎ 前列に 新種並べて 植木市 愛子 ◎ 春霞 大和三山 頭出し 利太郎 ◎ 啓蟄や 貸農園に 錆びし鍬 昇一 ◎ お松明 待つ間暮れゆく 奈良盆地 洋子 今日、一番多く票を得た句は、 色かたち 変はらざるまま 椿落つ 加奈子

2007.03.12

コメント(0)

-

関西ぱずる会例会

今日は、関西ぱずる会の例会の日。朝から、配布・発表する資料の作成や回覧資料の準備などをした。参加者は、常連出席者が3人も欠席で12名。欠席者はいずれもは多量の回覧品を持参して見せてくれるのだが、今日は回覧品が少なく例会もいつもより1時間ちかく早く終った。それでも参加者夫々の発表内容は興味深く、数年ぶりに参加したメンバーもいて、短時間ながらパズル漬けのひと時を過ごすことができた。私は、穴明き方陣等を発表した。写真は、発表するメンバー、配布された会誌とデビルパズル、パッチワーク、裁ち合せパズル、不思議な物体、整数問題、新三目並べ、イリュージョンカード、パズルカード地虫出づ パズルマニアの 集合す

2007.03.11

コメント(0)

-

胡蝶蘭

今日は、午前中は俳句関連や報道特集のテレビを見ながら過ごし、午後は、義母の見舞いにいった。昨日半日外出したが、花粉症の症状があまり出なかったが、今日も少しくしゃみが出る程度でひどい症状にはならなかった。杉の花粉は一段落ということか。次はヒノキに気をつけなければならない。今日の写真は、別の鉢で開き始めた胡蝶蘭。たくさん咲いているのもきれいだが、咲き始めの一輪が一番きれいに思う。たくさん咲くと、花の向きがちぐはぐになるから、全体としてきれいに見えないのである。どうしたら、店で見るようにきれいに向きが揃うのであろうか。胡蝶蘭 一つふたつと 開きけり

2007.03.10

コメント(0)

-

銀のボンボニエール展

今日は、午前中は、雑事で過ごし、午後は、なんば高島屋で開催されている「銀のボンボニエール展」を見に行った。ボンボニエールというのは、フランス語でボンボン(砂糖菓子)を入れる小箱のこと。ヨーロッパではお祝いにボンボンを配る習慣があり、日本でも明治以降その習慣が取り入れられ、皇室や宮家の慶事ごとにボンボニエールが作られて来たそうだ。そのデザインは、古典的な題材を取り入れたものが多く、雅やかな美術工芸品となっている。今回の展示会では、読売新聞社が収集した260点を一堂に展示したもので、テレビで何度かこうした品を見たことはあったが、こんなにたくさんの品を見たのは初めてである。数が多いのは、天皇家だけでなく14あると言われる宮家も戦前までこうしたボンボニールを作成・配布して来たからで、皇室だけに限れば50個くらいであろうか。しかし、そのデザインは、皇室のものも宮家のものも見分けがつかないくらい立派である。殆どが銀製であるが、陶製のものが10数個くらいあった。写真は、1平成天皇ご誕生(1933.12.23)犬張子型、2大正天皇大婚(1925.6.30)双鶴置物型、3昭和天皇在位50年(1976.11.10)丸型棗型、4スエーデン皇太子との午餐会(1926.9)鳥籠形、5秋篠宮ご結婚(1990.6.29)丸型棗型栂桧扇菖蒲文、6清子親王ご成人祝(1990.3.12)扇型未草文、7昭和天皇即位(1928.11.17)雅楽大太鼓形、8眞子さまご誕生(1991)と佳子さまご誕生(1994)陶磁器にお印の絵写真は、9皇太子着袴の儀(1964)碁盤形、10秋篠宮着袴の儀(1970)扇形、11紀宮成人()扇形、12愛子さま着袴の儀(2006.11)花弁形、13黒田夫妻結婚(2005.11)陶製に両家のお印の絵、14常陸宮ご誕生(1935.12)でんでん太鼓形、15秩父宮ご結婚に際して貞明皇后から送られた品、16昭和天皇即位(1928)威儀鉾形春うらら ボンボニエール 雅なる会場には、ボンボニエールのほか、皇室の慶事を伝える過去の号外や衣裳なども展示され、テレビ放送の録画も上映されていた。この展示は12日まで。入場無料。

2007.03.09

コメント(0)

-

E-ドライブのコピー

今日は、一日在宅で、パソコンのE-ドライブのバックアップ作業をしながら、日経パソコンの最近号を読んだりして過ごした。私のパソコンのE-ドライブは、80ギガあるが、マイ・ドキュメンツをはじめいろいろなデータが蓄積され、すでの30ギガ分が使用済みである。これまで10年間のデータが入っている。パソコンのハードディスクがクラッシュしてしまえばそのデータが全部消えることになるのだ。そのため、日頃から10日に一回くらいは外付けハードディスクへバックアップを取っている。バックアップは、CopyExtというソフトを使って前回から変更したところだけをコピーするようにして数分で済ませていた。しかし、このコピーの欠点は、フォルダの内容を変更したり、ファイルの名前を変更したりすると、新たに作成されたものとして二重にコピーされてしまうことである。結局、保存容量がだんだん大きくなってくる。そこで、今後は、一旦作ったファイルの名前は変更しないこと、フォルダの入れ替えをしないことに決め、まずは、現在のE-ドライブの整理から行った。こうして整理された30ギガのファイルを、外付けハードディスクへコピーする作業を開始した。始めは、数十分で終るかと思っていたのだが、なかなか終らない。コピーしていますのダイアログの残り時間がいろいろ変わり当てにできない。あと30分とでることもあるし、あと240分と出ることもあるし、時間が予想できないのか残り時間が出ないこともある。でも、だいたいの進捗状況は、下のバーの点のブロックがひとつひとつ増えていくのでわかる。数えてみるとブロックは全部で41個のようだ。結局、32.5ギガ、フォイル数105673、フォルダ数5848のコピーに4時間を要したが、下のようなダイアログを見せられると何時間かかったのかと思われるであろう。春雷や パソコンデータ 複製すコピーが終るのを待ちながら、日経パソコンの記事を読んだ。特に最近発売されたVISTAについての解説を読んだが、あまり買い換えたいとは思わない。ファイルが半透明になり重ね合わせられるのはいい機能だなと思ったら、それはホームエディションには搭載されていないそうである。パソコンを終了するのに、スタートボタンを押さなければならないという悪操作は、やっと改善されたようである。

2007.03.08

コメント(0)

-

新しいパソコンゲームたち

今日は、キッズプラザでの活動日だった。5年半続けたキッズプラザでのインタープリターというボランティア活動。今日は、現役3人に来年度からインプリになる2人の新人を交えた5人体制。新人の研修の一環で、仕事のやり方を体験してもらうのだ。5年半前の自分の姿を思い出し、感慨一入。キッズプラザでの活動は、やりようによっては、有意義な仕事であること、親御さんやスタッフといやな局面にも出会うこともある、などを話す。話してみると、2人とも意欲的な人で、パソコンにも精通していて頼もしく思った。今日の画像は、新しくパソコン広場に入ったゲーム6種のうちの4種。子供の脳を鍛えるゲームだそうだが、大人にもなかなか難しい。というより、大人には難しいが、子供にはそんなに難しくはないのだそうだ。例えば、4~6桁の数字が1秒間表示される。数字が消えたあとその数字を思い出すのであるが、我々大人は、4~5桁はなんとか覚えられても、6桁は無理だ。ところが5~6歳の子供はこともなげに皆覚えてしまう。数字だけでなく、色を覚えたり、形を覚えたり、このようなゲームがいろいろ入っている。新学期 子供ゲームの 難しき地図パズルは、もっと難しい。特に世界地図は、近年独立した国については殆どわからない。国の名前は知っていても、どこにあるのか、どんな形か、首都はどこか、どんな国旗か、まったくといっていいほど知らない。こんな難しいことを、現代の小中学生は勉強しているのかと思うとちょっと可哀想になる。右下のズンビーニというゲームは、人相(髪型、目、鼻、口)の異なった16人のキャラクタが冒険をするもので、いろいろな関所を通るたびに、どういう人相のキャラクタがどちらの道を通れるかを推理しながら進むのである。試行錯誤するうちそのルールがわかってくるという趣向で、これも頭を鍛えられそうだ。

2007.03.07

コメント(0)

-

馬酔木

今日は、天気がよく花粉が飛びそうだったので、一時散髪に外出した以外はほとんど在宅で過ごした。一昨日、部屋を整理した結果、案の定、心配していたことが起きた。ある品物が見当たらないのである。近々必要になるので、どこかよくわかるところへ別に取っておこうと思ったことは確かなのだが、どこへしまったのか、さっぱり思い出せない。心当たりのところを何度も探すが出てこない。触ったところを全部ひっくり返して探したが、今日は結局見つからなかった。どこかに、絶対あるはずなのに、どうして見つからないのだろう。そして、いつかひょっこり、「あ~こんなところに入れていたのか」というところから出て来るのだろう。必要になる日まであと20日ほど。果たして、その日までに見つかるか?・・・・今日の写真は、先日、大阪城西外堀の植え込みで見つけた白と赤の馬酔木。どちらも満開できれいだった。近く寄り 馬酔木の花の 壷を見る

2007.03.06

コメント(0)

-

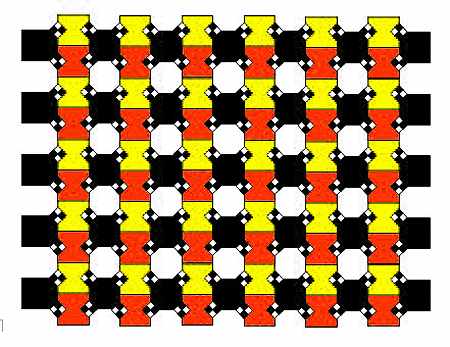

錯視・確定申告

今日は雨だったため外出をせず一日中在宅で過ごした。確定申告を書いたり、日経パソコンを読んだり、一昨日「脳!」の展示会で見た錯視を作って見たりして過ごした。確定申告は、収入が年金だけしかないのだが、毎年、源泉を大目に徴収されているので、申告すれば少しだが還付金が返って来る。一律減税の率が一昨年までは2割だったのが昨年は1割になったので、その分還付金も少なくなった。しかし、申告しなければ一銭も返ってこないのだから、手続きは面倒だが申告した方が得である。税務署からの封筒に「インターネットを利用している方へ 自宅のパソコンで確定申告書が作成できます」とあったので、ホームページを見てみた。書類を作成するだけの場合と、インターネットで送付する場合とがある。書類を作成する方は、データをインプットするだけで簡単に書類が作成できたが、どういう風に所得額が計算され税額が計算されるのか、まったく分からないまま結果が表示される。私の場合、あらかじめ手計算で作っておいてから、自動作成させたので、数値はぴったり合っていたが、自動作成だけに頼るのは不安が残る。一方、書類をインターネットで送付する場合(e-TAX)は、あらかじめ電子証明書の取得など面倒な手続きが必要なので、今回は止めた。錯視は、「脳!」の展示会の第2部の部屋に展示されていて、印象が強かったので、メモして帰ったもの。大きくプリントすると効果が大きいが、下のような大きさでも結構曲がって見える。本当は、曲がってなんかいません。慰みに 錯視を真似す 日永かな

2007.03.05

コメント(0)

-

スズメ

昨日、少し外出して花粉症がひどくなったため、今日は一日中外出は控えた。午前中は、テレビの報道特集や日曜美術館などを見て過ごし、午後は、部屋の掃除をした。花粉症の症状はよくなった。いろいろなものが部屋中に散乱していたのを片付けたため、部屋が広くなったように思う。しかし、整理をすると、今まですぐに必要なものが見つかっていたのが、探しても見つからなくなる心配がある。パソコンのファイルは、同じ種類のものはサイズが違っても同じフォルダーに入れることができるのに、実物の本や資料は、同じ種類のもので整理するより、同じ大きさで整理する方が見た目にきれいなので、大きさ別に整理し勝ちである。これが、探してもみつからない原因だとわかっているが、変えられない。今日の写真は、珍しくはないが、昨日、大阪城の西外堀で撮ったスズメ。雀の子 大阪城で 生まれしや一番身近かな野鳥。体長14cm。頭は暗赤褐色、喉は黒色、背は赤褐色に黒斑、腹は灰白色。

2007.03.04

コメント(0)

-

特別展 脳!

今日は、午前中は、俳句関係のテレビ番組を見たり、キッズプラザ卒業アルバムのCD化作業をしながら過ごした。午後は、大阪歴史博物館で今日から始まった特別展ー脳!を見に行った。初日で土曜日とあって会場はかなりの観覧客で賑わっていた。展示は、4つの部門に分かれていた。第1部 わたしの脳がたどってきた道第2部 わたしの脳がつくる世界第3部 変化するわたしの脳特別コーナー 大阪の医学史 第1部では、脊椎動物(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)、無脊椎動物(昆虫、棘皮動物、軟体動物、ユムシ動物、環形動物)など150種の脳の標本が展示されていた。一番大きい脳を持っているのは鯨で人間の5倍くらいの体積。象の脳も大きい。昆虫の脳は微細脳と言って0.1ミリ以下の大きさ。人間の脳は、軟骨魚類→硬骨魚類→両生類→破虫類→鳥類→哺乳類と進化を遂げて来た。哺乳類の脳は大体体重に比例するが、種によって脳化係数(脳の大きさと体重の比)には違いがある。この値は、人間が一番大きいのは勿論だが、ついでオランウータン、チンパンジー、その他の猿や犬と続く。馬や牛は犬の半分。熊の脳は握り飯くらいの大きさ。人間も天才の脳はやはり大きい。脳の中には1000億の細胞があり、互いに結び合っているそうだが、その結びつきが強いほど脳がよく働く。ニューロンという細胞とグリアという細胞がありシナプスという細い線で結ばれている。顕微鏡でその様子を見ることができた。第2部では、脳がどのように五感と結びついているかを学ぶコーナー。いろいろと体験できるようになっていたが、私が一番興味深かったのは錯視。目に見えないものを脳が勝手に補って判断するために起る現象だそうだ。左足を切断した人がその後も左足に痛みを感じることがあるらしいが、これは、脳がその記憶を覚えているからだそうだ。面白い体験型装置がたくさんあり、ここで一番時間を費やした。第3部では、脳が変化する様子を示していた。学習するロボットとして起上がりロボットの実演が行われていた。はじめは全く起上がれなかったものが800回の試行錯誤の結果一発で起上がれるまでに学習するのだ。その他、算盤などの達人の脳は訓練により特殊な回路が形成されることや、逆に虐待により脳の成長が止ったりすること、アルツハイマーなどの病気がなぜ起るのかなどを示していた。脳を鍛えることにより、脳の若さを保つことができることが示され、火を使う料理や、計算ドリル、知能テストの効果なども紹介されていた。特設コーナーでは、江戸後期に大坂で発展した花岡鹿城の合水堂、緒方洪庵の適々斎塾関連の資料が展示されていた。日本の医学の進展に大坂が先駆的な役割を演じていたことはわかったが、脳の展示との関連はあまりなさそうだった。写真は、ゴリラ、ライオン、アオザメ、マッコウクジラの脳(入場券)、天才南方熊樟博士の脳、人の脳の輪切り、五感と脳の反応部位、計算や料理によってはたらく脳、起上がりロボット、緒方洪庵の種痘病院のちらし、ストループテスト。生物の 脳の神秘や 風光るストループテストは、色の名前を声に出していうもの。字を読むのではなく「あか、くろ、きいろ、・・・」と色の名前をいうのである。12個を何秒でいえるか。特別企画展「脳!」について、詳しくは、こちら。約1時間30分の観覧のあと、帰りに大阪城梅林に立ち寄った。花は相当散ってしまい、花の量は、盛時の半分以下になっていた。一番遅い梅が満開状態で約2割くらい、残りの梅は咲き終わっていて花が散っているか萎れた花を付けているかで、全体として、梅林の美しさはほとんど感じられなかった。それでも、週末とあって、多くの梅見客が押しかけていた。見ごろを期待して来られたのだろうが、余りにも早い終焉にがっかりだったことだろう。

2007.03.03

コメント(0)

-

ピカソ展を見る

今日は、午前中は、俳句を考えたり、雑事をして過ごし、午後は、大丸で開催されているピカソ展を見に行った。今日はたまたまギャラリートークが行われる日に当っており、国立国際美術館の安来主任研究官から、主要な絵について1時間に渡って説明があったので、よく理解できた。このピカソ展は、ドイツのルートヴィッヒ美術館所蔵のピカソ作品(絵画・陶芸180点、版画700点)の中から、100点(絵画・陶芸66点、版画33点)を一堂に展示したもので、見応えのあるものであった。作品は時代順に並べられていたので、作風の変化がよくわかった。ピカソ(1881-1973)は、初期は、印象派風の絵などおとなしい絵を描いていたが、30歳を越えてからは裸婦をモチーフにした作品を徹底的に描きまくった。それは92歳で死ぬまで衰えなかったそうだが、凄いエネルギーだ。一時期陶芸や彫刻にも熱中していた頃があるが、そこにもピカソらしい独特のエネルギーが感じられる作品を見ることができた。写真は、パンフレット、モンマルトルのカフェ1901、肘掛椅子に坐る女1913、手を組んだアルルカン1923、梟(陶製彫刻)1952写真は、盃を持つミノタウロスと若い女1933、横たわる裸婦と鳥1968、アトリエにて1964、帽子をかぶった女の頭部1962、読書する女の頭部1953猫の恋 卒寿を過ぎし ピカソの絵

2007.03.02

コメント(0)

-

大阪城の梅林

今日は、午前中は、ベランダの掃除、午後は、フォトショップを使ったアルバムの作成方法の勉強をした。ベランダの掃除は3ヶ月ぶりだが、よく汚れていた。100メートルほど離れたところに国道一号線が通っており、車の排気ガスに含まれるすすが飛んで来るのだ。ベランダが汚れるのだから、窓を開けておくと部屋の中が汚れるのは当然だ。フォトショップによるアルバム作りは、マニュアル本を読みながらでもなかなか難しい。作ったアルバムの実体は、ファイルとしては保存されないで、手続きだけが保存される。結局、ファイルとして保存するには、PDFとして保存する必要があるのだということがわかるまで、長時間を費やした。今日は、外出しなかったので、昨日見た大阪城の梅林の写真を載せる。花は多いが満開にいたるときのような美しさがない。見ごろはもう過ぎた感じである。写真は、梅林の入口付近、落ちた花びらの絨毯、高みから見た梅林、大阪城と紅梅。紅梅の 城と張り合ふ 派手な色今日、俳句の同人誌「築港」が届いた。仲間4人の句が秀句に取り上げられているが、今月は、そこに私の句はなかった。

2007.03.01

コメント(2)

全31件 (31件中 1-31件目)

1