2007年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

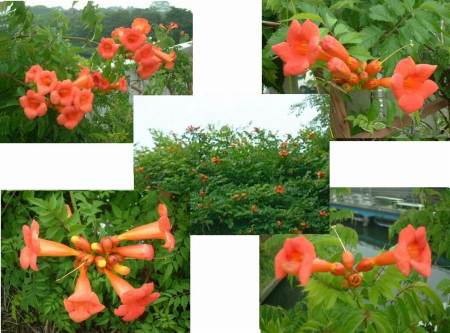

ノウゼンカズラ

今日は、午前中は、テレビを見たりパズルを考えたりして過ごし、午後は、園芸店はミズゴケを買いに行ったあと、胡蝶蘭の植替えをし、その後、ビデオで「ライムライト」を見た。パズルはまだ解けない。一つのアイデアを確認するだけでも長時間がかかるので、時間がたっぷりあるときでないとできない。少しずつやるしかない。胡蝶蘭の植替えは例年は5月に行うのだが、ミズゴケがなくて一日伸ばしになっていた。今年は遅くなってしまったので、来年はいつ咲くか分からない。ライムライトは2000年にも見ているが何度見ても新たな感動がある。今日の画像は、先日大阪城公園で見たノウゼンカズラ(凌霄花)。つる性の草で空を凌ぐという名の通り他の木に巻き付いて大きく育つ。ザクロの花に似ていて木に咲いているように見えるのでザクロの木かと見誤ることもある。次々と 凌霄花 咲き登る

2007.06.30

コメント(1)

-

カメラ修理から戻る

今日は、午前中はパズルを考えて過ごし、午後は心斎橋へ買物に出た。パズルはあまり進展はなかった。考え方を変えた方がよいかも知れない。買物は、家内に付いて行ったもので、私は喫茶店で一人で待っていた。涼しいところで俳句の宿題を考えながら過ごした。帰宅すると、先週修理のためメーカーに送っておいたデジカメが返っていた。まる10日間、デジカメのない(実際は古いデジカメを使う)生活を余儀なくされたが、明日からまた持ち歩くことができる。カメラが壊れた原因は液晶部分が圧迫されたため液晶が潰されたもの。ポケットに入れ満員電車に乗ったとき押されて何かにぶつかったらしい。帰宅するまで壊れたことに気づかずどこで壊れたのかも思い当たらなかった。今後はケースに入れて持ち歩くなど運搬には細心の注意が必要なことを思い知った。写真は、修理前の液晶が壊れたデジカメ。デジカメの 修理が終り 梅雨晴間

2007.06.29

コメント(0)

-

ヘメロカリス

今日は、臨時通信句会の選を行ったり、選の結果をまとめたりしながらの一日となったが、空いている時間は、星の王子様を読み直したり、パズルを考えたりしながら過ごした。途中、ケーブルテレビ会社の人が接続機器の交換に来た。通信句会は、25日に句会のあとの飲み会の席上、先生が提案されたもの。8つの兼題について各2句ずつ16句を2日後までに提出という難題。出された兼題は、ビール、冷酒、梅雨晴、簾、夏シャツ、冷奴、麦茶、汗の8つ。昨日までに先生を含め8人から128句がFAXで寄せられた。これを順不同に並べ替え作者を伏して皆にFAXで送り、各兼題について2句ずつ計16句を選んで返送してもらった。その結果、私の句は先生から6句も選ばれ、仲間からは他の5句が選ばれた。先生から選ばれたのは次の句。 白シャツの 列を吐き出す 駅出口 (先生ほか5票) 句坐帰り 出来は二の次 先づビール (先生ほか2票) 冷酒を 重ね俳論 熱を帯び (先生ほか2票) 京町家 年季の入りし 簾吊る (先生ほか1票) 梅雨晴間 公園子らの 声弾む 烏龍茶 緑茶麦茶も 缶で売る 仲間から選ばれたのは次の句 推敲の ペン持つ指に 滲む汗 生ビール 乾きし喉の 救世主 梅雨晴間 おきばりやすと 田の人に 冷奴 素材の旨さ 味はひて かくまいと 我慢するほど あぶら汗先生の句は皆いい句ばかりだったが、私が好きだったのは次の句 御馳走と 言へば御馳走 冷奴 塩川雄三先生(以下同じ) 冷酒の まづ銘柄を 確かめて 大汗を かいてすつきり してゐたり よき風を 集めておりし 青簾 顔振れの 変らずビール 酌みかはす 梅雨晴間 熊野古道の 石畳星の王子様は先日没後60年展を見てもう一度読んでみる気になり図書館で借りたもの。パズルは、花札を使った方陣を考えているところ。ケーブルテレビは将来のアナログ廃止時代に向けて対応機器を交換に来たもの。そのとき電話をNTTからCATV会社に切り替えすれば月1000円弱ほど安くなると聞いたが、欠点もいろいろありそうなので、しばらく保留することにした。今日の画像は、昨日大阪城公園で見たヘメロカリス。宿根草で毎年同じ場所できれいに咲いている。キスゲの仲間らしい。樹下に咲く ヘメロカリスの 鮮やかさ

2007.06.28

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は大阪城早朝探鳥会のあと、帰宅して、ビデオで映画「オリバー・ツイスト」を見、午後は、臨時句会の出句を考えたり、出句されて句のまとめをしたりした。探鳥会は、6時半に家を出て7時に集合場所の噴水前に着いたが、今日は元山先生が急用で来られなくて代わりに米山理事が案内をしてくれた。しかし、夏場のこの時期一番鳥の少ないときで、あちこちを回ったがなかなか珍しい鳥の姿は見られなかった。鳥は少なかったが、参加者の中に樹木に詳しい人がいて、いろいろな木の名や見分け方を教えてもらった。今日見た鳥は、カイツブリ、カワウ、キジバト、コゲラ、ヒヨドリ、シジュウカラ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラスの10種。解散後、アオサギを見た。木はトウネズミモチ、ニレ、エノキなど。エノキとムクは似ているが、幹を見ると分かるそうだ。エノキは横に筋が付いていてエの字が読めるのに対し、ムクの幹は筋が薄く無いみたい。酔って、無→ム。写真は、探鳥風景。堀には何もいない、それでも探す参加者たち。シジュウカラが飛び回っている木。アオサギ。夏木立 耳を澄まして 鳥探す探鳥会のあと、大阪城公園南西に近年整備された紫陽花園を見に行った。見頃は少し過ぎたところだが、たくさんの紫陽花があり、三室戸寺のそれよりも多いように思った。オリバー・ツイストは名前はよく聞いていたが映画を見るのは初めてだった。貧民院で生れ育った孤児が辛酸を舐めながらも明るく振舞っていく姿には感動を覚える。ミュージカル風だが最後の大捕り物の場面は手に汗を握った。句会は、前回に続いての臨時通信句会。今回の参加者は8名。私のところに集った句を清記するのに3時間あまりを要した。一字一句の間違いも許されない作業は疲れる。選句は明日行われる。

2007.06.27

コメント(0)

-

運転免許更新時の講習

今日は、午前中は、昨日の句会のまとめを行い、午後は、運転免許更新時の講習を受講した。免許の講習は、前回までは「ビデオを見ておいて」というだけだったが、今回は講師から実際に話を聞く講習だった。中型免許ができたこと、飲酒運転の罰則が強化されたこと、老人ドライバーの更新には実地試験が課せられるようになったこと、事故は交差点付近が多いこと、シートベルトで死者が減っていることなどの話があった。配布されたパンフレットは3種類だったが、そのうちの「交通の教則」という本は98頁の全頁がカラーで読みやすく、さらに殆どのページにちびまる子ちゃんファミリーのイラストが挿入されていて楽しい。写真は、「交通の教則」より。夏シャツで 免許更新 受講せる夜は帝国ホテルチャペルで開催された音楽会「懐かしい童謡と唱歌」を聴きに行った。出演は、石橋栄実(ソプラノ)、西村薫(メゾソプラノ)、今岡淑子(ピアノ)。100名の観客が30数曲の美しい歌声に酔いしれた。写真は、チャペルの中。

2007.06.26

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会、午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を行った。今回はなかなか納得の行く句が作れなかったので、成績はあまり期待していなかった。案の定、仲間からの選ではなかなか選ばれなかったが、最後の先生の選にやっと2句が選ばれ、まずまずの成績だった。先生から選ばれたのは次の句。 父の日や 何彼につけて 父は不利 カーテンの 隙間尚更 明易し仲間から選ばれたのは次の句。 黒南風の 大阪港に ぶち当る(4票) 夏の川 水陸バスを 浮べをり(1票)誰から選ばれなかったのは次の句。 街路樹の 傍らで咲く 立葵今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎ 立葵 花の重さを気付かせず 卓宏 ◎ 風薫る サイクリング派 ジョギング派 可奈子 ◎ 周平の 書を読み飽きず 明易し 愛子今日の最高得点句は次の句。 昼と夜の綱引き合うて明易し 球代(6票) 今日の先生の句で一番人気があったのは次の句 夏の川 深き表情 隠しをり今日の画像は、またまた海紅豆。今は花も殆どなく蕾が少しあるだけ。海紅豆 巨樹に似合はぬ 小さき豆

2007.06.25

コメント(0)

-

淀川探鳥会

今日は朝から雨だったが、毎月参加している淀川探鳥会の日であり雨天決行なので、無理して参加した。9時の集合時に集ったのは、インストラクターの方3人を含めて6人。普通のときは10数人の参加があるが、今日は極端に少ない。天気は悪いが、正にマンツーマンで教えてもらえるいい機会だ。天気は本当に悪かった。夕立のような強い雨に靴下もズボンもシャツも濡れ放題。それでも鳥はかなりたくさん見ることができた。雨の日は人出がないので、鳥が安心してあちこちから出てくるのだそうだ。夏のシーズンは鳥の数が一番少ないときだが、主な夏鳥は殆ど見ることができた。ヒバリが地面に下りてえさを探していたり、燕が餌を探すため地面すれすれの低空飛行をしていたり、ムクドリの群(50羽くらい)があちこちで固まって地上のえさを探していたり、カルガモの夫婦が川原に上がって散歩していたり、川や干潟では、セッカが鳴き、オオヨシキリがさえずっていた。柴島干潟では、ケリが10羽ほど美しい姿を見せていた。ケリは歩いていても飛んでもきれいだ。ただ、カメラが故障中なのでいい写真を撮れなかったのが残念である。上記以外に今日見た鳥は、カワウ、ササゴイ、ヨシゴイ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、アマサギ、マガモ、バン、コアジサシ、コチドリ、イソシギ、キジバト、ハクセキレイ、カワラヒワ、スズメ、ハシボソガラスなどで計23種。写真は、雨の中淀川沿いを歩く参加者たち、ムクドリの群、カルガモの夫婦、柴島干潟。五月雨に 煙る川原で 鳥探すいつもは、12時ごろの解散であるが、今日は悪天候でもあり、11時過ぎ早めの解散となった。地下鉄で梅田に出、食事をし、1時過ぎに帰宅した。帰宅後は、午前中に録画しておいたNHK俳句日曜美術館などの番組を見たりして過ごした。

2007.06.24

コメント(0)

-

大阪コインショー

今日は午前中は、OAP38Fで昨日から開催されている第5回大阪コインショーを見たあと、テレビの俳句王国を見、午後は所用で神戸へ入った。コインショーは、朝早くから多くの人で賑わっていた。全国の貨幣商40数店が出店している。古銭もさることながら、最近は銀貨にエナメルで装飾したカラーコインの人気が高い。私も何枚か持っているが、人気のあるものはプレミアムが付き高価でなかなか入手できない。今年人気なのは、フランスが今年初めに発行したサンテグジュペリ没後60周年を記念した「星の王子様」のコインセットや日本の国連加盟50周年の記念コインなど。写真は、コインショーのポスター、場内の様子。写真は、星の王子様のコインセット。金貨、銀貨とも3枚。金貨は50ユーロと20ユーロ、銀貨は1.5ユーロ。左から表面、裏面、デザインの元となった挿絵。梅雨晴間 磨き抜かれし プルーフ貨

2007.06.23

コメント(0)

-

郵趣サロン

今日は、午前中は回生病院へ胃カメラを撮りに行き、途中大阪中央郵便局に寄り今日発売のアニメ切手と国土緑化の切手を買い、午後は島之内の中央開館で行われた郵趣サロンの会合に参加した。胃カメラの結果は、胃炎性糜爛が見られるものの悪性なものではないとのことだったので安心した。切手は発行される度に惰性で買っているが、発行回数や種類が多い上、切手のデザインも落ちているのでそろそろいい切手だけに絞りたいと思っている。しかしそのいい切手の見極めが難しいのである。郵趣サロンでは3ヶ月に1回、マイコレクション拝見というのがあり、今日はMさんの世界のスポーツ切手だった。世界には300の国と地域があるがそのすべてで発行されたスポーツ関連切手を収集されている。今日は各国の一番切手(最初に発行されたスポーツ切手)を見せてもらった。例えば日本では1947年に発行されて第2回国民体育大会の切手。国によっては国技と言われるスポーツが一番切手であったり、フィリピンではアジア大会、ギリシャなどでは、オリンピック、ウルグワイではワールドカップが一番切手になっていて興味深い。しかし膨大な数のスポーツ切手を全部、未使用、使用済み、初日カバーと揃えて集めておられる執念と熱心さには驚いた。写真は、展示の説明をするMさんと展示品の一部。中央が第2回国体記念切手の初日カバー膨大な コレクション見る 夏至の午後コレクション拝見のあとは恒例の盆周しとなり、珍しい切手、カード、カバーなどを入手することができた。

2007.06.22

コメント(0)

-

銀杯草

今日は、朝から本町へ買物に出た。買物は、ゴルフ用防止、シャツ、スラックスなど。昼食は国際ビル前の「みなと水産」という店で寿司を食べ、近所のパン屋でパンを買って帰った。帰宅後昨日整理した部屋の掃除をした。気持よくなったのでCDでイタリアンバロックを聞いて過ごした。今日の写真は、やはり一昨日妙心寺東林院へ沙羅の花を見に行ったときに見た花。睡蓮のそばの本堂入口前の庭に植えられていた小さな花で、そのときには名は分からなかったが、帰宅後図鑑で調べ「銀杯草」だとわかった。本当に白が美しい花だ。銀杯草 杯の真ん中 黄金色銀杯草 底に残りし レモネード

2007.06.21

コメント(0)

-

睡蓮

今日は、ほぼ一日中在宅で雑事を行った。まず、パソコンの調子が悪く(立ち上がりが遅くなった)ので、システムの復元で一週間前の状態に戻した。スピードは速くなったが、ウィルスソフトが機能しなくなった。そこで、現在のソフトをアンインストールしてその後、CDーRから再インストールした。「正常にインストールできました。すぐに再起動して下さい」の指示により再起動。今度はユーザー登録画面。登録を終ると「アップデートが無事終了しました。再起動して下さい」と指示される。再起動して立ち上がるとまた、「アップデートが無事終了しました。再起動して下さい」と指示される。これを3~4回繰返しやっと何もメッセージは出なくなった。アップデートは少しずつされているので、過去のアップデートを順に実行しなければならないようだ。時間は1時間ほとかかった。その後、久しぶりに部屋を整理したり、日経パソコンを読んだりした。今日の画像は、昨日妙心寺高林院の入口で見た睡蓮。赤と白のコントラストが美しい上品な花だ。蓮は仏教とも関りが深い植物で、先日三室戸寺へ行ったときもたくさん栽培されていた。赤に白 混じる睡蓮 高林院

2007.06.20

コメント(0)

-

妙心寺東林院の沙羅の花

今日は朝から梅雨晴れのいいお天気だったので、京都・妙心寺東林院の沙羅の花を見に行った。「平家物語」の冒頭の文句で有名な「沙羅双樹」の花の咲く寺ということで有名な東林院。沙羅は釈迦が入滅した時咲いたという仏教と関係の深い花でもある。毎年、6月の一定期間を「沙羅の花を愛でる会」として公開しているということを知ったので、話の種にと思って見に行った。沙羅は椿の仲間で夏椿とも言うことも分かっていた。京都駅2Fの「イタリコ」というレストランで昼食を取り、JR嵯峨野線で4つ目の花園まで行き徒歩数分で妙心寺の門に着いた。妙心寺は甲子園球場が8個分の広さの敷地に46の塔頭を持つ臨済宗妙心寺派の大本山で、東林院はその塔頭の一つ。門(南総門)を入り、妙心寺の仏殿と法堂の間を東に進むと東林院の入口があった。桔梗、紫陽花、睡蓮などの花が咲いている。入口でお茶券付き入山料1575円を払って入る。本堂に入ると先ずお茶とお菓子をいただく。鼓月製の和菓子と抹茶。本堂の前と南側に沙羅の木が10本くらいずつ植えられている。実は有名な沙羅双樹は平成14年くらいから枯れ始めとうとう昨年枯死してしまったのだ。そのためその種から実生した二代目の沙羅の木を昨年移植したのだそうだ。花の数が少なかったのは今朝咲いたのが殆ど落ちたためか、まだ花が少ない時期なのか? ただ、落花はほどほどに多くありいい風情をかもし出していた。咲いている花を見るより落ちている花を見るものだということがよく分かった。平日にも関わらず堂内には常時40~50人くらいの観客があった。20分くらいごとに住職から沙羅の10分ほどの話がある。縁側に足を下しながら聞く。話によると沙羅双樹は350年前に植えられたものだった。そして2代目の沙羅の木は樹高5メートルくらいだがこれでも樹齢60年とのこと。見ているうちにも何個かの花が落ちていた。結局50分ほど沙羅の花を見て東林院をあとにした。その後、境内をあちこち回り、妙心寺の大方丈、法堂、浴室、鐘などを観た。大方丈の襖絵は狩野探幽の絵、法堂の天井画の雲竜も狩野探幽の作、浴室は明智光秀を供養するため寄進されたもの、鐘(国宝)は日本最古のもので1310年前の作だそうだ。写真左上が枯死した沙羅双樹(枝を材料にして作った数珠が架けられている)、住職の話を聞く客、お茶とお菓子など。沙羅老樹 枯れて二代目 沙羅の花写真は苔の上に落ちた沙羅の花、咲いている花など。苔の上 石の上にも 沙羅の花

2007.06.19

コメント(2)

-

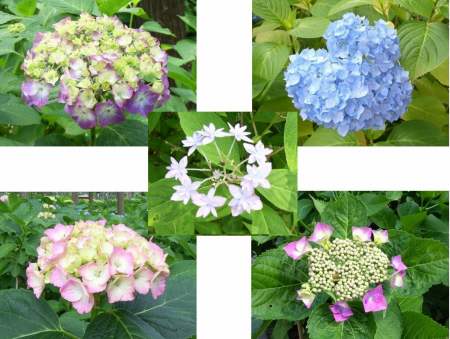

紫陽花

今日は、雨模様の天気だったので、一日中在宅で、俳句を考えたり、本を読んだり、雑誌を読んだりなど雑事をして過ごした。本は、鳴海風の「円周率を計算した男」というのを読んでいる。江戸時代の和算家たちの話だ。オイラーの発見より15年も前に円周率の公式(無限級数の式)を作り出した建部賢弘という和算家(関孝和の弟子)がいたのだ。今日の画像は、先日三室戸寺で撮った紫陽花。3分咲きくらいだったので一輪ずつ撮った。紫陽花の 変化すぐには 見られざる真中の紫陽花は額紫陽花の一種だと思うが名前は記されていなかった。

2007.06.18

コメント(2)

-

水陸両用バス

今日は、午前中は、テレビでNHK俳句や日曜美術館などを見たあと、大川へ水陸両用バスを見に行った。午後は昨日の写真の整理や読書などで過ごした。昨日の夕刊に、16日から営業を開始した水陸両用バスの記事が出ていたので、珍しいので見てみたいと思ったのである。バスは10時になんばパークスを出てので、11時くらいに桜の宮に来ると思っていたが、10時50分くらいから待って11時になってもバスの姿は見えなかった。近くにカメラを持った人が何人かいたので尋ねると既に10時40分頃に川に入り中之島の方へ下ったのでもうすぐ戻ってくるはずだとのこと。桜の宮橋の下で待っていると、11時20分、大川を上ってくるバスを見つけた。バスはOAPの前でUターンし、対岸のボート乗り場のところに作られた斜面へと近づいた。バスの中からは、「さあ、皆さん、ご一緒によいしょとかけ声をかけて下さい」という声とともに、「よいしょ、よいしょ」というかけ声が聞こえる。バスは見る間に斜面を登り、岸に上がった。このあと陸路を通り、なんばパークスに帰って行くのだ。写真は、水陸両用バスが陸に上がる模様。水陸の 両用バスや 夏の川水陸両用バスの運行は、日本で始めてのことで、今月30日まで毎日4便テスト運行されるそうだ。運賃は5800円とやや高目だが珍しい体験をしたい向きにはお勧めかも。

2007.06.17

コメント(0)

-

京都御苑の植生

今日は緑懇会の例会日で、京都御苑の見学だった。梅雨の晴間でいいお天気に恵まれ、午後1時半の集合時刻に60名ほどの参加者が集った。地下鉄丸太町改札を上がり、最初の見学先は「拾翠亭」。ここは1か月前に来たが、もう一度入ることになった。旧摂家の一つ九条家の別邸跡である。今日は特別に説明付き。詳しくは説明書に書かれてある通りだが、説明書にないことを2・3補足と言って、話されたことは、3つある床の間の趣向がみな違うこと。床柱は木の皮付きで磨かれていないこと。池に掛かる橋は明治天皇還幸のとき作られたもので、橋脚は石。旧三条大橋の橋げたを再利用していて、平安神宮の橋の橋脚も同じ石だそうだ。広縁の回りは船の手摺を意識して作られている。池にはマガモと家鴨が浮いていて、亀、鯉がたくさん住んでいるようだ。珍しいヨシアキトンボが見られた。東屋の裏には蜂の巣があり、玄関の前には、スギゴケに混じってアワゴケ(ソウ)という日本最小の草花が見られた。池には昔は睡蓮が繁茂していたが、水を疎水の水から水道水に変えてから無くなってしまったそうだ。写真は、拾翠亭前で菅井先生の話を聞く参加者、広縁、九条池と高倉橋、コシアキトンボ拾翠亭を出て、御苑の見学に移る。京都御苑は国民公園の一つで、環境庁の管轄。東京には皇居外苑と新宿御苑がある。今日の見学のテーマは御苑の植生を見ることだが、ここの植生はすべて120年前に献木として5万本が植えられたもので、自然のものは何もない。しかし枯死はあるものの、伐採はしていないので巨木がたくさんある。エノキ、シイ、クスノキ、イチョウ、ムク、ケヤキなど。御苑には松の木がたくさんあるが、黒松は男性的でごつごつしている。アカマツは幹が赤く枝も葉も女性的で優しい。アカマツは移植できないため黒松に接木したものが多い。木の剪定も御所スカシといって独特のやり方だそうだ。特に松の剪定は思い切ったスカシをしている。写真は、御所スカシをした松と放置の松、黒松に継いだ赤松、黒松と赤松のペア、黒松にシイの木が着生 宗像神社入り口にあるクスの巨木にはアオバヅクが住み着いているということで見上げていると案の定見つかった。ただ遠いのと暗いので写真ははっきり撮れない。御苑には、90種の野鳥が確認されているそうだ。写真は、コノハヅク。御苑の木は松のスカシ以外は枝を払ったりしないので、面白い枝ぶりの木がたくさんある。下の枝を伸ばしたクスノキ、支えをして地面の付くのを防いでいるものもある。松の倒木の中を桜の木が貫通している桜松というのもあった。写真はその例。右下が桜松。夏木立 大樹老樹に 変形樹 御苑には400種のキノコがあるらしく、昨日もいろいろと見ることができた。倒木にはキクラゲやサルノコシカケがたくさん生えていた。ツルタケは生では毒だが熱を加えると食べられるそうだ。触ると色が変るキノコもあった。写真は、アイタケ、ツルタケ、イロカワリダケ、キクラゲ、サルノコシカケ(中央)その他、菩提樹の花と苞(花の近くに葉のように見えるもので種を飛ばすもの)、シイの板根(板のように地表に張り出した根)、カゴノキ(穴に蛇がいた)、イヌビワとホソイヌビワの違い、野鳥に水飲み場、ノキシノブの着生樹、明治天皇の生家跡などいろいろなものを見た。自然のまま放置してある区域は、バッタが原とかコウロギの里という名が付けられている。それにしても、市街地の真ん中でこのように豊かな植生が見られるのは驚きだ。最後に、乾御門付近で、今日の例会のまとめがあり、5時10分解散となった。

2007.06.16

コメント(0)

-

藤田邸跡公園の菖蒲

今日は、午前中は、11日の句会のまとめの続きをし、午後は、読書を中断して、太閤園の近くにある藤田邸跡公園へ散歩に行った。藤田邸跡公園は、明治時代に実業家として名を馳せた藤田傳三郎氏の邸宅の一部にあたり、当時は太閤園、市長公舎、藤田美術館などと共に、広大な敷地をなしていた。藤田傳三郎氏は大阪商法会議所の第2代会頭を務めるなど実業界の中心人物だった。藤田邸跡は築山や石積など庭園の一部が良好な状態で残っていたことから、できるだけ保存または復元し、桜の宮公園の一部として大阪市が整備し、2003年に一般公開したもの。高い滝石組からの流れや築山中央の流れとその両側の急峻な築山の組合せが庭園の中心になっている。(説明書より抜粋)今はサツキもほぼ終り花が少ない時期であるが、クチナシと菖蒲だけがきれいに咲いていた。写真は、園内の点景。築山は地上5メートルくらいの高さになっている。高い木が生い茂っていて晴れた日でも薄暗い。菖蒲池にはアメンボがいたのが珍しかった。写真は、色とりどりの菖蒲。赤黄色 青紫の 花菖蒲

2007.06.15

コメント(0)

-

臨時句会 兼題=海紅豆

今日は朝から、臨時句会の清記用紙を仲間に送付いしたあと、一昨日と昨日のブログを書くべく写真の整理などを行った。臨時句会の清記用紙を送ってしばらくすると、仲間から順次選句が送られて来た。最後の選句を待ってまとめを行った。ブログの作成は後回しにする。総員6名なので、満票は5票だが、最高点は3点で4点句もなかった。総じて出来が悪かったということだろうか。ただ、通常は5句出句で7句選句なのに今回は10句出句で10句選句で、票が分散してしまったのだろう。海紅豆という題が出された背景はこうだ。句会の会場の近くに歩道橋がありその歩道橋を挟んで2本の海紅豆の大樹がある。海紅豆といえば梯梧で沖縄の木のはずなのに、大阪の地で元気良く育っている。交通量もを多く排気ガスにさらされているのにお構いなしの感がある。6月になると赤い花を付ける。豆科の植物だから花の形は豆類の花に似ているし実れば鞘つきの豆が出来る。歩道橋を超える高さになっていて歩道橋を渡るとき花に触れることができる。ほかでは余り見ることはできないので、よく観察して句にしたいと、先生は考えられたのだ。先生の選20句の中に、利太郎さんは6句、卓宏さんは5句、隆司さん、幸男さんと私は3句ずつ入った。3点句は7句で、利太郎さん、卓宏さんの句が多かった。 激戦を 忘れ平和に 梯梧燃ゆ 利太郎 排気ガス ものともせずに 花梯梧 利太郎 陸橋を 渡つて触るる 海紅豆 利太郎 これはこれは こんなところに 海紅豆 壽雄 枝先を 真紅に染めて 海紅豆 卓宏 海紅豆 大いなる陰 広げをり 卓宏 海紅豆 浪速の空を 突き抜けて 隆司私が出句した10句のうち1票でも入った句を揚げておく。 海紅豆 意外に小さき 豆の鞘 (先生ほか1) 海紅豆 真赤な嘘の やうな花 (先生ほか1) 梯梧見る ためにわざわざ 橋渡る (2票) 海紅豆 花一輪を 栞とす (2票) 堂々と 自己主張して 海紅豆 (1票) ひめゆりの 霊に捧ぐる 花梯梧 (1票) 梯梧咲く 天満天神 栄えよと (1票)最後に先生の句を紹介する。皆いい句だ。以下、私がいいと感じた順に・・・ 海紅豆 かっと太陽 掴みをり 花期長き 梯梧の花の 咲きだせり 梯梧咲く 車塵の多き 市街にて 海紅豆 歩道橋より 高く伸び 海紅豆 紅を殊更 強調し 街路樹の 一樹にて咲く 海紅豆 海紅豆 鋭き刺を 隠しゐて 海紅豆 大き刺にて 近づけず 陸橋の 長き階段 海紅豆 情熱の花 情熱の 花梯梧 (以上10句、塩川雄三先生) 写真は、歩道橋より高く伸びた海紅豆を歩道橋の上から写す。天神橋一丁目からJR天満の方を望む。海紅豆 天満天神 栄えあれ臨時句会のまとめを優先したため、一昨日、昨日のブログの完成は今日の夕方になってしまった。

2007.06.14

コメント(0)

-

大学の同窓会 桂付近

同窓会の2日目。朝風呂を浴びたあと、ホテルの回りを散歩した。ホテルの東側を小畑川という川が流れていて川沿いに遊歩道が整備されている。川沿いの道もあるが林間の道もある。散歩している人と行き違う。キジバト、ヒヨドリ、燕などに会うことが出来た。写真は、ホテル周辺の散歩道。7時半からバイキング形式の朝食。ゆっくり食事をし出発は9時。最初の観光は鈴虫寺。ホテルの送迎バスに乗り10分ほどで着いた。苔寺のす近くで少し離れたところに松尾神社もう少し行くと嵐山というところ。正式には華厳寺というが、年中鈴虫の声が聞ける寺ということで鈴虫寺という名前で有名。蟲という難しい漢字で書かれた石標のところから80段の石段を登るとお地蔵さんがある。帰りにここで願い事をするのだそうだ。寺では、鈴虫の声を聞きながら、お茶とお菓子を賞味し、和尚の説法を聞くというのだが、総入替え制なので前の組が終るのを少し待つ。10分あまり待って堂に入るとまるで耳鳴りのような大きな鈴虫の声。スピーカーから流しているのかと思ったら、本物の声だそうだ。8つの鈴虫の箱で9000匹の鈴虫が飼育されていて一斉に鳴いているのだ。和尚の話は説法というより漫談だった。鈴虫は数匹が断続的に鳴くのがよい。こんな大量に大音量で鳴かれたら風流どころではない。皆んなよく辛抱して聴けるものだと思う。説法のあとは庭の鑑賞だが特別な感動はなかった。写真は、鈴虫寺入口石段下、わらじを履いた幸福地蔵菩薩、鈴虫が鳴いている堂内、境内の庭。鈴虫の 寺は通称にて 知らる次の見学地は京大の桂キャンパス。京大の工学部は京都市の吉田にあったが近年手狭になったため移転することになり、2003年にこのキャンパスがオープンしたのだ。まだ移転進行中で現在は約半分、最終的には4000人の職員・学生の集う総合工学拠点となるそうだ。今日は同窓のT教授の教え子であるA准教授の案内でキャンパス内特に工業化学系の建物や部屋を案内してもらった。我々が45年前に学んだ環境とは雲泥の差がある恵まれた施設やスペースには羨ましく思ったが、将来的には兎も角、現在の学生はこんな辺鄙なところで学ばなければならないことを哀れに思った。写真は、桂キャンパス全体模型、事務棟から化学棟を見る、事務棟外観、実験室の外に貼られているポスター。 懐かしい薬品臭のする実験室などの見学を終え、再びバスで、昼食場所の「筍亭」に移動した。筍のシーズンは済んでいるがここでは年中筍料理が食べられるそうだ。今日は昼食なので一番手軽な「筍亭弁当」(\3150)を食す。写真の弁当に湯豆腐と湯葉の吸物が付く。本格的な筍料理は筍コース(\17850)というのもある。広間から立派な竹の庭が眺められるほか、店の向いには竹林園という庭園がある。写真は、筍亭の玄関表札、昼食場所、筍亭弁当、竹林園。 昼食後、今回の幹事団からまとめの挨拶と、来年の幹事団から次回の計画の話があり、公式の同窓会行事は終了した。幹事さん、ご苦労さまでした。楽しい2日間でした。遠来の者にとっては、久しぶりの京都なので、引き続き京都観光をするため留まる者もいたが、私は用事があるので、阪急桂駅からそのまま大阪へ向かった。自宅には3時ごろ帰着した。帰宅後は、臨時句会の応募句が届いていて、その整理や自分の応募の作句、メールチェックと返事など、いろいろ忙しく過ごした。臨時句会は、一昨日の句会のあとの恒例の飲み会の席で、先生から「海紅豆」という題で即興的に各自100句作ってみたら、という提案があり、生徒からは「そんな無理なこと」と言ってだんだんと値切り、最終的に10句を明後日まで(つまり今日まで)に提出することになったのだ。私は、同窓会ですっかり忘れていたが、帰宅すると何人かから既に届いていて、思い出した次第。結局、夜10時までに5人の句友からの応募作がすべて届き、私の作句と合わせて清記集を作成し終わったら夜中になっていた。ブログが2日分未作成なのだが、これは明朝に延期せざるを得ない。

2007.06.13

コメント(0)

-

大学の同窓会 宇治へ

今日は、大学工業化学科37年卒業生の同窓会。毎年この時期に開催されているが、今年は卒業45周年に当っていたので、5年に一度の京都開催の年。第1日目は宇治観光のあと京都向日市のホテルに行き宴会。明日は鈴虫寺の観光と京大桂キャンパスの見学。関西在住のものにとってはあまり旅行らしい気分にはなれないが、半分以上は東京はじめ全国各地の関西以外に住んでいる。出発までは、昨日の句会のまとめをしたり(未完成)あちこちにメールを書いたりして過ごし、10時半に家を出て集合地の宇治へ向かった。京阪電車を中書島で乗り換え宇治には12時前に着いた。昼食を済ませて12時45分にJR宇治駅集合とのことだったので、宇治川沿いの蕎麦屋で茶そばを食べる。食後、まっすぐ駅に行くには早いので、宇治神社や宇治十帖の碑などを見ながら、中の島を経て、平等院南側を通って定刻に駅に着く。宇治からの参加者は22人とのこと。ロッカーと上着を預け、まずは三室戸寺行きのバスの乗り込む。三室戸寺の蓮はまだ開花していなかった。紫陽花も3分~4分咲きくらいでまだ見頃には早い。ここには宇治十帖の浮舟の碑があった。紫陽花は30種10000株というが、数種くらいしか区別はつかなかった。私は普通の紫陽花より額紫陽花の方が好きだが種類も株数も少なかった。45分ほど滞在して1時50分のバスで京阪宇治駅に戻る。写真は、三室戸寺の紫陽花園、浮舟の碑、早蕨の碑、総角の碑。紫陽花の 寺にひっそり 浮舟碑宇治に着き、先ずは1996年に架け替えされた宇治橋を眺め、橋の菩提寺=橋寺放生院に参る。ここには宇治橋の由来を記した宇治橋断碑があるそうだが今の時期は公開されていない。次いで世界遺産の宇治上神社、源氏物語ミュージアムを見て、与謝野晶子歌碑を経て、宇治神社に参る。ここには木造の狛犬があったそうだが今はどこかの博物館に展示されているそうだ。写真は、橋寺放生院、宇治上神社、宇治神社、源氏物語ミュージアム。宇治川を渡る前に、宇治十帖モニュメントというのがあり浮舟と匂宮が小舟に乗っている場面が彫刻化されている。朱色の朝霧橋を渡ったところに宇治川の決戦先陣の碑がある。中の島を少し東に行けば、日本最大の石塔、十三重の塔がある。高さ15メートルだそうだ。宇治川では鵜飼が行われているが、その鵜の小屋があり十数羽が見られた。また、夜の鵜飼のデモンストレーションであろうか今しも鵜飼を終えて帰ってくる船に出会った。女性の鵜匠が乗っていた。写真は、宇治十帖モニュメント、宇治川先陣の碑、十三重の石塔、女性鵜匠と鵜。宇治最後の見学は平等院。本堂のは修理中で拝観できないが、入場料は通常通りというのは不合理だ。鳳凰堂の外観を見たあと鳳翔館という展示館を見る。これは2001年に開館したものなので見るのは初めてだ。中にはいろいろ見応えのあるものがあった。阿弥陀如来は見られなかったがその頭上にある天蓋(方蓋および円蓋)が展示されていたほか、飛天(雲中供養菩薩)52体のうち26体が展示されていた。飛天の顔や姿はいつ見ても美しい。平等院を出て、夜の奇祭で有名な県神社の前を通り、15時50分JR宇治駅に着いた。写真は、鳳凰堂(逆光)、県神社、宇治駅前の郵便ポスト。15時54分の電車で宇治から京都に行き、時京都から16時25分の電車に乗り16時35分ごろJR向日町に着いた。ここから参加する者もいて騒然31名となる。16時45分、ホテル京都エミナースの送迎バスが来て10分ほどでホテルに到着。竹林が目立つ洛西の街だった。風呂は屋上の展望風呂と露天風呂のある竹の郷温泉とがある。先ずは展望風呂に入る。6時から宴会が始まる。ほどなく一人2分(制限時間)の近況報告が始まったが、結局20時06分まで105分掛かった。平均3.4分だ。皆んないいシニアライフを送っているようだ。あとはカラオケ組、飲酒組に分かれてのニ次会。どちらも12時には終り大人しく就寝。一日目が終った。写真は、宴会の模様。

2007.06.12

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は、句会資料のプリントや出句する5句の選定と最後の推敲を行った。前回は成績が悪かったので、今回はなんとか選んでもらえるように念じながら、午後の句会に望んだ。句会の結果は、まずまず、というより上出来。先生から特選1句を含む2句が選ばれ、仲間から他の1句が最高得票で選ばれた。先生から選ばれたのは次の句。 ◎ 燕の子 海の広さを まだ知らず (先生ほか6票) 鳩時計 時の日の時 告げにけり (先生ほか1票) 仲間から選ばれたのは次の句 どっかりと 難波に根付き 梯梧咲く (8票)だれからも選ばれなかったのは次の句。 ボート漕ぐ 船長一人 客一人 青嵐 京都御苑に 野趣溢る 今日の特選句は上記のほか次の句。 ◎ 今はもう 眺めるばかり 貸ボート (昇一) ◎ 裸婦像に 手加減もなし 青嵐 (愛子) ◎ 飛びざまの おぼつかなさよ 子の燕 (幸枝) ◎ 電線に 音符となりて 燕の子 (幸男) ◎ みめかたち 一人前の 燕の子 (球代)先生の句はいつもながら格調が高い。4句あげさせていただく。 決められし 時間一杯 ボート漕ぐ (塩川雄三先生) 青嵐 びくともせざる 大樹あり (塩川雄三先生) 燕の子 巣をのりだして こぼれ落つ (塩川雄三先生) 夏の今 鳥の天国 鳥の声 (塩川雄三先生)写真は、句会会場の近くの歩道橋のそばにある海紅豆の大樹。どっかりと 難波に根付く 海紅豆

2007.06.11

コメント(2)

-

大阪市内遠望

今日は、午前中は10時までテレビで俳句や美術関係の番組を見たあと、売り出し中のマンションを見に行った。午後は「鈴木清一の作品と生涯」の続きを読んだ。写真は、そのマンションの部屋内から写したもの。梅雨曇り 大阪城の 控へ目に

2007.06.10

コメント(0)

-

「鈴木清一の作品と生涯」を読む

今日は、午前中は、テレビを見たり図書館へ行ったりし、午後は「鈴木清一の作品と生涯」を読んだ。この本は、鈴木清一という隠れた大洋画家の作品と生涯を子息の鈴木耕三氏がまとめ、2006年6月に出版したものである。耕三氏がウェブで5年ほど前から「画家・鈴木清一の世界」というホームページを立ち上げ、毎月1枚ずつ清一氏の洋画を解説付きで発表していることは知っていて愛読していた。本格的な絵が、無名のまま世を去った一画家の未発表の作品を、子息が世に残すべく発表しているくらいという認識しかなかった。しかし、今回この本を読んでみて驚いた。鈴木清一という画家は非常に偉大な画家だったのだ。同時に戦争に翻弄された不幸な画家だった。水戸に生れた彼は黒田清輝に師事、東京美術学校に進み洋画を専攻、26歳で帝展に初入選して以来12回連続で入選、順風万帆のスタートであった。1930年水戸から神戸に移ってから兵庫県美術家連盟の会員になり活躍。推されるままにそのトップに上り詰める。しかし戦争は美術界にも押し寄せ、美術連盟も大政翼賛会の傘下に入り戦争奨励が課せられる。清一氏は決して戦争を奨励したくはなかったが軍部に逆らうことはできなかった。戦後、GHQは大政翼賛会幹部に戦犯並の罪を着せ、清一氏は画壇から身を引くことになった。仕方なく教師として生計を立てようとしたのも束の間、大政翼賛会関係者の教職追放でようやく探し当てた教師の職を失う。その後、いろいろな絵画サークルの講師として細々と生計を立てるが、奥さんの内職が必須だった。その奥さんが身体をこわし1974年他界。絵画サークル「木曜会」の推薦で1978年神戸文化賞を受賞したことはせめてもの幸せだったが、翌年清一氏が逝去するとその後また忘れられた存在になってしまった。戦争の犠牲になって日本を捨てた画家として藤田嗣治が有名であるが、鈴木清一画伯もまた、彼以上に戦争の犠牲になり、名前すら忘れられようとしていたのである。神戸と言えば、小磯良平や田村孝之介の名前が浮ぶが、鈴木画伯は彼らより先輩の偉大な画家だったのだ。戦争さえなければ、戦後洋画界の重鎮として君臨したに違いない大画家だったろう。本書は、口絵に74点のカラー図版、本文中に120点のモノクロ図版を挿入した、作品集と伝記を兼ねたものとなっている。写真はきれいで、伝記は正確に丁寧に書かれている。著者の熱の籠った名文の筆致に引き込まれ、最後まで一気に読み進むことがでた。これだけの内容のものを書くには資料収集など事前調査も膨大で大変だったであろうし、それを整理し構成を考えるのも苦難だったことと思う。文中にちりばめられた清一画伯の文章、最後にまとめて紹介されている手記などから、自然を愛し、日本を愛し、芸術を愛した画伯の高潔な人格がよくわかる。「孤高の画家」とは正にぴったりの形容だ。最後のあたりでは、事実を淡々と綴っているだけなのに、ところどころ、感動のあまり、目頭が熱くなる場面もあった。著者の私見を入れないで書かれているからこそ、強く伝わって来るのかも知れない。清一画伯のありのままの姿を世に現わすとともに、美術界にも一石を投じた功績は非常に大きいと思う。このような業績を残された著者に心からお疲れさまといいたい。画像は本書のカバー。絵は《舞子の松》(1979),《自画像》(1928)不遇なる 天才画家や すいかずら帯には次のように書かれてある。小磯良平、田村孝之介らとともに戦前の神戸で活躍しながら、戦争の嵐に吹かれて自ら姿を消した逆境の画家いま、よみがえる”画家魂”その非凡なる才能、潔い一生帝展入選作を含む 絵画や図案約150点のほか、手紙、写真を満載戦前・戦中の兵庫画壇史もあきらかに 鈴木清一画伯は、戦時中に一本化された”兵庫県新美術連盟”の発足に際し、推されて同連盟常任委員長に就任した人である。もちろん、県画壇でゃすでに第一線で活躍中の著名な画家の一人だった。ところが、敗戦に合わせて連盟が解散した時から、画伯の名前は県のみでなく中央の画壇からもスッパリと消えてしまったのである。・・・・・ 埋もれかけようとしていた一人の(特異な状況下の)画家の伝記・作品集が新たに誕生したことに対し、心から敬意を表したい。同時に、これまで余り知られていなかった兵庫県美術界の一部が公に活字化され、空白だった一時期がうめられることになった点にも感謝したい。 美術評論家・伊藤 誠氏 「序文」より本書の購入先の例

2007.06.09

コメント(0)

-

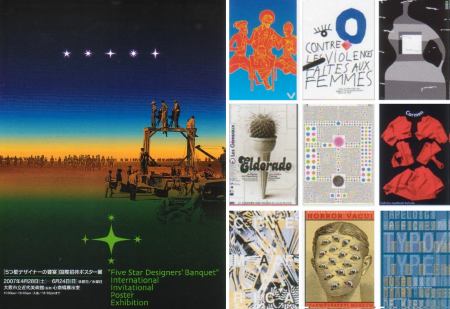

「国際招待ポスター展」

今日は、午前中は、俳句を考えたり、ビデオの映画「メリー・ポピンズ」を見たりしたあと、午後は、買物を兼ねて心斎橋に行き、大阪市立近代美術館で開催されている「5つ星デザイナーの競演ー国際招待ポスター展」を見に行った。「メリー・ポピンズ」は10年ほど前に初めて見て感動した映画。1964年のディズニー映画だが、アニメと実写とが合成された画像技術は、当時としては、斬新で画期的な技術だったことと思う。ストーリーもよく、主演のジュリー・アンドリュースや ディック・ヴァン・ダイクの演技も素晴らしく、挿入されている15の音楽も皆いい歌で、本当にいい映画だと思う。主演のアンドリュースは、「マイフェアレディ」のイライザ役を降ろされヘップバーンに代わられ、この映画で発奮したという。アカデミーの主演女優賞・作曲賞 ・歌曲賞 ・視覚効果賞 ・編集賞と5部門を受賞したことも頷ける。 「国際招待ポスター展」は、大阪幻術大学が創立60周年を機に開催したものを展示したもの。日本を含む13か国20人のデザイナの作品80点が展示されていた。コンピュータグラフィックを取り入れた斬新なデザインは作家ごとに個性のあるインパクトの強い作品になっていると思われた。写真は、パンフレットより。ロシア、フランス、フィンランド、フランス、香港、ドイツ、スイス、ハンガリー、フランスの作家の作品。雷や ポスター展の インパクト

2007.06.08

コメント(0)

-

京街道

今日は、午前中はパズルのまとめなどをして過ごし、午後は散歩で、京橋の旧京街道のあたりを歩いて見た。帰宅後、ビデオで「ホワイトナイト白夜」を見た。京街道は、国道1号線が大阪環状線と交わる西京橋交差点のあたりから始まる。現在は商店街になっていて、「ビギン新京橋商店街」の看板が見える。商店街を200メートルほど入ったところが少し広場になっていて大阪市が設置した「京かいどう」の碑がある。碑には次のように書いてある。「京街道は、大阪と京都を結ぶためにつくられた幹線で、豊臣秀吉が文禄年間(1592-1597)に淀川左岸の堤防を改修し、堤防上に陸路を開いたのに始まる。当初は、大阪城の京橋口がこの街道の起点で、ここから片町、蒲生、関目、今市、そして森口、枚方、橋本、伏見を経て京にいたるのが、その経路であった。江戸時代になって、起点は高麗橋東詰に移ったが、大阪が天下の台所として栄えるにつれ、その利用度も増し、参勤交代の大名や商人、旅人などで大いににぎわってという。その後国道1号が整備され、往時の面影はなくなってが、京街道の名は、今もなお人々の心の中に生き続けている。 昭和63年 大阪市」たしかに、往時の面影はなく、旧道も途中1キロくらい先でなくなってしまっていたが、現在の姿を写真に撮って来た。写真は、碑(碑文の左は絵ではなく地図)、商店街、商店街を抜ける、わずかに残る古い家並み。京街道 新茶商ふ 店のあり映画「ホワイトナイツ白夜」は1985年のアメリカ映画。アメリカに亡命したソ連のダンサーを乗せた飛行機がソ連に不時着しKGBに捉えられる。自由のないソ連から再び脱出したい主人公のダンサー、ニコライ・ロドチェンコ役に、実際にソ連からアメリカに亡命したダンサー、ミハイル・バリシニコフが扮する。映画の見所は、劇中ふんだんに織り込まれているダンスの名演技の数々。それに最後、白夜の中、KGBに見つからないよう夜逃げを敢行する場面。最後まではらはらドキドキの映画だった。

2007.06.07

コメント(0)

-

穴明き5方陣

今日は、穴明き5方陣を考案し作ってみた。昨日まで、他の方陣の研究結果をまとめていたのだが、そのとき「穴明き5方陣」というものを思いついた。穴明き5方陣というのは、5×5のマスのうちの5個を穴とし、残る20個のマスに1から20の数を入れ、縦、横、斜めの4数の和がすべて等しくするようにしたものである。普通の4方陣は、16のマスの中に1から16の数を入れ、縦、横、斜めの4数の和がすべて34になるようにしたもので、解の数は880個ある。また、普通の5方陣は、25のマスの中に1から25の数を入れ、縦、横、斜めの4数の和がすべて65になるようにしたもので、解の数は275305224個ある。穴明き5方陣の個数は、その中間だから50万個くらいかと思われた。計算の結果、解は9492個存在することがわかり案外少ないことが分かった。そのうちから、面白い性質のものを2種紹介する。残念ながら、4方陣、5方陣のような完全方陣は存在しない。蟻の道 パズルの解の 数かぞふA,B,とも、縦5方向、横5方向、斜め2方向の4数和がすべて等しく42になることは同じであるが、Aについては、対角線以外の右下がりの不連続斜め4数和が4つとも等しくなっている。 19+3+6+14=42 13+17+5+7=42 12+20+2+8=42 9+11+18+4=42 また、Bについては、中心対称な4辺形の頂点の4数和がすべて等しくなっている。 1+15+16+10=42 6+14+5+17=42 20+3+11+8=42 19+7+12+4=42 2+13+18+9=42

2007.06.06

コメント(1)

-

パズル原稿やっと脱稿

今日は、午前中までに、作成中だったパズル原稿を仕上げ、編集担当者に送付した。やれやれだ。しかし、午後も引き続き、執筆中に思いついたパズルの検討を行った。今日の画像は、額紫陽花。紫陽花のような小花の集合の回りを大きな花(修飾花という)6~8個が取り囲んでいる花で、それが額縁のように見えることから額紫陽花とか額の花と呼ばれている。普通は修飾花は薄紫色で一重のものが多いが、真白で八重のものは珍しいと思う。額の花 額縁ばかり 目立ちをり

2007.06.05

コメント(0)

-

ゴルフコンペ

今日は、2か月ぶりにゴルフのプライベートコンペに行った。前回は各ホール桜満開で目の保養をしたが、今日は新緑がきれいで天気もよく、いい気持でプレーできた。成績は日頃練習をしていないので散々だった。同じ組でプレーしたUさんが優勝、Sさんが2位、Hさんが4位と皆いい成績だったが、私一人が大叩きをしていた。ニアピンもドラコンも取れなかったが、どういうわけか11位が飛び賞になっていてそれに当った。写真は、新緑が眩しいゴルフコース。新緑に 吸ひ込まれ行く ティーショット

2007.06.04

コメント(0)

-

パズル原稿作成

今日もまだパズル原稿が仕上がらない。検討したいことがだんだん増えてくる。パズルというものは、遠ざかっているとそれほどやりたいとは思わないのだが、ひとたびのめりこんでしまうと容易には抜け出せなくなる中毒のようなものだと思う。それでも、いろいろな発見があって面白い。画像は、OAPのロビーで開催されていた「絵手紙展」。たくさんの作品が展示されていた。絵手紙というのは、うまく描かなくてもそれなりに味があるというのがいいのだと思う。絵手紙の 暑中見舞の 画趣溢る

2007.06.03

コメント(0)

-

一日中パズル

今日も一日中、パズル原稿作成で過ごした。パズルのまとめをしていると追加検討したいことがいろいろ出て来る。それに、仲間から検討依頼が飛び込んだり、俳句の同人誌が届いたりして、なかなか進まない。画像は、金糸梅。今あちこちの植え込みの中で咲き誇っている。OAPの庭にて。金糸梅 ことに雄しべの 黄金なる

2007.06.02

コメント(0)

-

シモツケ

今日は、午前中、一時大阪中央郵便局へふるさと切手2種とかもめーるを買いに行ったほかは在宅で、俳句のまとめやパズルの原稿作成などを行った。ふるさと切手は、近畿の城と沖縄の魚だった。近畿の城は各県1つずつ、姫路城、大阪城、和歌山城、彦根城、大和郡山城が選ばれていたが、京都府はなかった。伏見桃山城も淀城も亀山城も舞鶴城も壊され、二条城も天守閣はないが、福知山城は復元されているのではないだろうか。パズルの原稿はまとていると、次から次へと補強・追加したいことが出て来てなかなか脱稿できない。閉め切りは過ぎているが、もうしばらく待ってもらおう。今日の画像は、散歩のとき大阪城公園の西外堀付近で見かけた花。紫陽花のように小さな花が集って咲いている。撮影後、手元の図鑑で名前を調べたらシモツケという名だとわかった。漢字では繍線菊と書くそうだが、下野の国で発見されたことから付いた名前だとか。バラ科。色は赤、ピンク、薄ピンクなどがある。外堀に シモツケの花 ひっそりと記念すべき77777番目のアクセス者は鼻セレブさんで今朝6時51分のことだった。画面のコピーを示す。

2007.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 楽天BF2日目ですが…イオンの🐼ブラッ…

- (2025-11-21 22:11:08)

-

-

-

- 楽天市場

- 楽天ブラックフライデースタート!ま…

- (2025-11-21 22:17:13)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆ 嵐の後の光 …… について

- (2025-11-21 12:32:11)

-