2007年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

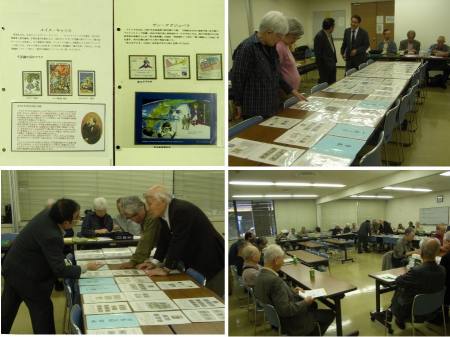

関西郵趣サロン

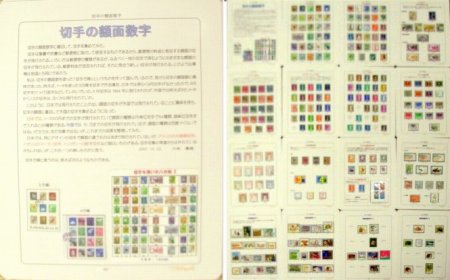

今日は、午前中は本町・心斎橋へ買物に出て帽子、靴などを買い、午後は関西郵趣サロンに参加した。関西郵趣サロンは、日本郵趣協会に130ほどある下部組織の一つ。会員は70名くらい。毎月、中央区島之内の中央会館で会合を行っている。1リーフ展とマイコレクション展を交互に行っており、今日は後者だった。今日の担当は嶋本氏。氏の専門は鉄道切手だが、興が乗ればその他のものも集めていて、今回はそのうち児童文学に関する切手を披露された。ドンキホーテのセルバンテス、ロビンソンクルーソーのデフォー、ガリバー旅行記のスウィフト、童話集のグリム、アンデルセン、不思議の国のアリスのキャロス、フランダースの犬のウィーダ、宝島のスチーブンソン、アンクルトムのストウ夫人、トムソーヤのトウェイン、小公女のバーネット、若草物語のオルコット、ハイジのスピリ、ピノキオのコロディ、ピーターパンのバリー、星の王子様のエグジュペリなど30人の作家とその作品に関する切手のほか、神話、伝説、寓話、童謡に関する切手も合わせて紹介された。大変興味ある展示であった。コレクションを見たあとは恒例の盆回しとなった。私は、数字に関する切手を数種入手することができた。写真は、児童文学切手の一部(左=キャロル、右=エグジュペリ)、コレクションを見る参加者、演者に質問する参加者、盆回しの風景。桐一葉 切手リーフの 珍しき

2007.10.31

コメント(0)

-

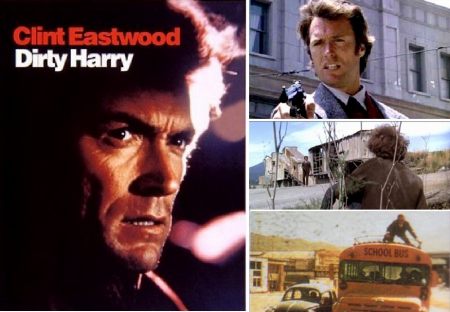

ダーティー・ハリー

今日は、ほぼ一日中在宅で、昨日の句会のまとめを行った。その後、図書館で借りた映画のビデオ「ダーティー・ハリー」を見た。句会のまとめは、いつも翌日に行うが、会員が増えたため、ほぼ一日掛かるようになって来た。まとめの資料はパソコンで作っているが、旧仮名はいちいち旧仮名に変換し直さなければならないので時間がかかる。また、句の作者は仮名遣い、文字使いにこだわりがあるので、原句とおりに入力するのに神経を使う。「ダーティー・ハリー」は、題名は知っていたが映画を見たことがなかった。クリント・イーストウッド主演の痛快アクション映画だ。1971年のアメリカ映画で、この第1作のあと、シリーズで第5作まで出ているそうだ。機会があればこれらも見たいと思う。主演のイーストウッド扮するシスコ市警殺人課のハリー・キャラハンは、過酷な事件ばかり担当させられるので、ダーティー・ハリーと呼ばれている。冷酷なギャングの悪知恵と職務規則の制限の中での文字通り命を賭けた対決は、最後の最後まで息も付かせないほどの迫力だ。画像はビデオカバー、関連サイトなどより。痛快な ダーティーハリー 秋気澄む

2007.10.30

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。今回はあまり時間をかけなかったので、いい句と思えるものが少なかったのを、何とか俳句らしくなるようにひねりまわした。これがいけなかったのかも知れない。句会の結果は、久しぶりに低調。先生から1句が選ばれたものの、仲間からの票も少なく、2句は誰からも選ばれなかった。先生から選ばれたのは次の句。 十三夜 胸を焦がせし 頃もあり (先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 必要に 迫られ追はれ 冬支度 (4票) 植込みに 日差しやはらか 暮の秋 (2票)誰からも選ばれなかったのは、次の句。 薄紅葉 いつの間にやら こんな歳 淀干潟 初鴨の羽 休めをり今日の先生特選の句は次の句。 ◎晩秋の 雑踏にゐて 人を恋ふ 愛子(先生ほか5票) ◎鴨の来て 漠たる池の よみがへり 豊子(先生ほか3票) ◎禰宜の掃く 前に後ろに 黄葉舞ふ 茲子(先生ほか2票)今日の最高得点句は次の句。 山粧ふ 色の限りを 織り混ぜて 幸男(先生ほか7票)先生の句で一番票が多かったのは次の句。 十三夜 時間ゆっくり 流れゐて 塩川雄三先生 (5票)今日の写真は、句会場に近くの交差点にまた咲き始めた梯梧(海紅豆)の花。6月、8月に咲いて9月に枝を殆ど剪定されたのに、10月下旬になってまた花を付けた。一年に3回花を付けるのは珍しいと思う。歩道橋より全景、近景(下の標識に「天神橋1」と書かれている)、さらに近景、一部拡大。逞しき 命を持って 梯梧咲く

2007.10.29

コメント(0)

-

淀川探鳥会

今日は朝から、大阪自然環境保全協会主催の淀川探鳥会に参加し、帰りに柴島にある水道記念館を見学した。お天気は快晴で気持のよい探鳥日和。渡りの季節なのでいろいろな鳥が見られると期待していたが、水鳥については、潮の関係で干潟が出てなくてあまりたくさんは見ることができなかった。今日一番興味よく見られたのはノビタキ。セイタカアワダチソウやヨシのてっぺんに止まっているのを何度も見かけた。モズも高い木のてっぺんに止まっていた。カワウが数百羽の群で河口の方へ飛んでいくのを見たり、ハクセキレイが何羽もおっかけっこをしているところを見たり、オナガガモが身体を逆さにして水底をつついている仕草などを見ることができた。今日見た鳥は、下記25種。カンムリカイツブリ、カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、オオバン、ウミネコ、キジバト、ヒバリ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、ノビタキ、セッカ、オオジュリン、ムクドリ、スズメ、ハシボソガラス写真は、淀川原のキバナコスモスの花畑、芒原、探鳥中の参加者、ノビタキ、ノビタキ、モズ、モズ、カワウとオナガガモ、潜水中のオナガガモ淀川に 初鴨羽根を 休めをり探鳥会は12時に終了。その後長柄橋の近くにある水道記念館を見学した。この館は、大阪市水道局が1985年に開いたもので、旧第一配水ポンプ場の建物を保存・活用している。赤煉瓦と見影石の調和が美しい大正の洋風建築だ。内部には、人と水との関わりを知るいろいろな展示物があった。水時計、浄水工程、淀川の生物、淀川の治水、わんどの役割など。絶滅の危機に瀕しているイタセンパラなど多くの魚類の人工飼育もされている。子供用のゲームもあり、楽しみながら水の大切さを学べるようになっている。年間5万人の人が訪れるそうだが、あまりPRしていないことや、最寄駅から12~15分という交通の便の悪さもあって、私としては、開館12年目で初めての見学となった。今日も多くの親子連れが来ていた。写真は、水道記念館の入口、建物の外観、水時計のモニュメント、イタセンパラの水槽。帰宅後は、午前中録画しておいた日曜日術館(インカ・マヤ・アステカ展)などのテレビを見ながら過ごした。

2007.10.28

コメント(2)

-

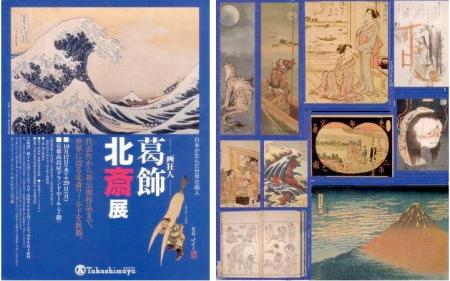

狩野永徳展へ行く

今日は、京都へ狩野永徳展を見に行った。ついでに、京都高島屋で開催されている葛飾北斎展も見た。11時に京都河原町に着き、初めに、葛飾北斎展を見た。有名な富岳36景は46枚のうち20枚(内3枚は白黒の下刷り)しか展示されていなかった。しかし、その他の版画シリーズ、肉筆画、画稿、刷物、版本など多数が展示されていて、画狂人といわれた北斎の全貌を見ることができた。写真はパンフレットより。左:神奈川沖浪裏、二股大根と大黒図、右:月見る虎図、赤壁の曹操図、俳諧秀逸つきの友、宮詣の官女図、風流五節句子供遊、和州吉野義経馬洗滝、東都方角三厘堂の図、お岩さん、北斎漫画九編、凱風快晴。北斎展を見た後、昼食をして、永徳展の開催されている京都国立博物館に着いたのは、13時半。ここで1時間並んで入場できたのが14時半。入場すると、さらに「洛中洛外図を絵の真前で見たい方はこの列に並んで下さい。約30分ほどかかります」との案内に釣られて並んだところ、1時間余りかかってやっと絵の前に着いた。「立ち止まらないで見て下さい」との声に急き立たされ、結局見たのは1分ほど。あとで考えれば後方からでも十分によく見られることがわかり、並ぶ必要はなかったように思われ、詐欺に会ったような感じだった。外で並ぶのは仕方ないとしても、中で並ぶのは無駄だ。これから行く人には「中では並ばないで結構です」と言いたい。並んでいる間は、何も見るものがなく壁を見るのみ。せめてビデオを流すとか、カタログの見本でも見られるようにしておいたらよいのにと思った。陳列の説明がガラスに書かれてあるが、見にくいし字が小さい。また、下の方に書かれてあるので、前列の者しか読むことが出来ない。陳列に対するデザインだけを重視して、観覧者のことは考えない表示である。多くの職員が行列の整理に当たっているが、その対応が悪く後味の悪い鑑賞となった。なぜこんなに混むのだろうか。会期が30日間と短いのと、京都だけでしか開催されないからと言う理由のほか、NHKが頻繁にPRして煽り立てているためだと思う。他の展覧会は空いているのに、NHKが主催に入っている展覧会はいつも満員だ。展覧会に行列はつき物というのか、混雑度合いのことは一切報道されていないのは片手落ちだ。展示されている作品自体は、それぞれ見応えのあるいい作品であると思った。展示は次の6つに分かれていた。1.墨を極める 花鳥図襖、花鳥図押絵貼屏風、仙人高士図屏風など23点2.永徳と扇面画 二十四孝図扇面流し屏風など12点3.為政者たちのはざまで 織田信長像など12点4.時代の息づかい―風俗画― 洛中洛外図屏風、洛外名所遊楽図屏風、吉野山風俗図屏風など6点5.桃山の華―金碧障屏画― 四季花鳥図屏風、など13点6.壮大なる金碧大画 唐獅子図屏風、檜図屏風など5点写真は、パンフレットなどより。洛中洛外図屏風、洛外名所遊楽図屏、仙人高士図屏風、四季花鳥図屏風花鳥図襖、花鳥図押絵貼屏風、檜図屏風、吉野山風俗図屏風、織田信長像、唐獅子図屏風秋時雨 永徳展へ 長き列

2007.10.27

コメント(0)

-

久しぶりの雨

今日は、久しぶりの雨になったので、外出はせず、ほぼ一日中家で過ごした。先日来、毎日外出していたので、疲れを休めるのも必要かと思った。今日の画像は、先日生野銀山へ行ったときに入った「生野鉱物館」で撮った写真。1200点もの展示があり、その中からきれいなものを選んで撮った積りだが、あまりうまく撮れていなかった。大きいのは生野銀山の鉱石、以下時計周りに、輝安鉱、紫水晶、水晶(石英)、黄銅鉱、菱刈鉱山の金鉱石芒揺る 生野銀山 坑の跡銀の鉱石といっても、鉛、亜鉛が多く銀は0.1%くらいだそうだ。菱刈(鹿児島県)の金鉱石は、1982年に発見されたもので、石英の中に金が入っている。含有量は0.008%で世界一の超高品位だそうだ。

2007.10.26

コメント(1)

-

「風林火山」展を見る

今日は、午前中は在宅で雑事をこなし、午後は、会社OB展への出展作品(収集切手のリーフ)を会場に持参したあと、大阪歴史博物館で開催されている「風林火山」展を見に行った。NHKテレビで毎週日曜夜に放送されているのを見ているが、ドラマと史実との違いがよくわからない。実際、主人公山本勘助の記録は「甲陽軍鑑」と少数の書簡、画像だけしかないのだそうだ。原作井上靖、脚本大森寿美男の想像(創作)力の凄さに感歎する。展示品は、肖像画、書状、書物、武具、茶道具、合戦図屏風など約200点からなり、次のように分かれていた。プロローグ 伝説の軍師-山本勘助 3点第1章 武田信玄と上杉謙信 1.信玄登場 7点2.謙信登場 5点3.信玄と謙信をめぐるネットワーク 7点4.信玄と肖像画と古文書 11点5.肖像画と古文書にみる謙信 5点第2章 風林火山の時代-戦国の武と文化1.武田氏ゆかりの甲冑と刀剣 7点2.上杉氏ゆかりの甲冑と刀剣 9点 3.いくさと祈り 5点4.戦国文化の華-唐物・茶の湯・文芸 15点第3章 決戦川中島1.戦いに臨む-武田の城・上杉の城 9点2.川中島の戦い-その顛末 4点3.善光寺をわが手に 6点4.川中島合戦図屏風の世界 4点第4章 軍学と軍師伝説1.武田家・上杉家のゆくえ 6点2.小幡景憲と甲州流軍学 5点3.越後流軍学の展開 13点エピローグ 語り継がれる山本勘助 7点特に見応えがあったのは、川中島合戦図屏風4点で、いずれも6曲~8曲2双の大作であった。また、山本勘助の功績を伝える「甲陽軍鑑」の20数冊揃いの4種類も記憶の残る展示であった。画像は、山本勘助画像、武田信玄画像、武田晴信(信玄)画像、上杉謙信画像、紅糸威最上胴丸、刀 銘一、緋羅紗陣羽織、馬上杯秋あはれ 風林火山 展を観る画像は、川中島合戦図屏風、武田二十四将図、甲陽軍鑑、歌舞伎役者絵(左:信玄、中:勘助)、泥足毘沙門天立像、武田晴信(信玄)感状 大須賀久兵衛尉宛常設展の会場では、特集展示「かえるの絵描・松本奉時と近世大坂画壇」を開催していた。江戸時代中期の表具師奉時は蛙をこよなく愛し「かえるの絵師」として知られた。彼の作品を中心に彼が収集した当時の絵師の絵が展示されていた。蛙のひょうきんな姿が面白い。蕪村や若冲にも影響を受けたそうだ。画像(左半)は、蝦蟇図、蛙画帖より、山水図、白象図、竹石に蝦蟇図(以上奉時)、画像(右半)は、山水図(中村芳中)、遊女図(奉時画、嘉栗賛)、桜花図(三熊花顛)、漢詩(中山忠尹)、竹図(木下応受)、仏林狗追憶誌画帖(森狙仙他画、頼山陽他賛)

2007.10.25

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、大阪城早朝探鳥会に参加した。朝7時に大阪城森之宮口噴水前に集合。参加者は10数名だった。講師はトリミニストの元山先生。そろそろ冬鳥の来阪が始まっているとのことだったが、鳥の数はまだ少なかった。たくさん見られたのはジョウビタキだが遠くて写真には撮れなかった。珍しい鳥としてはシマアジ。鴨の仲間だが、コガモに似ていてコガモの群に混じっているのを見ることができた。これも遠いのではっきりとは写せなかった。近くに飛んできてくれたのはメボソムシクイ。しかし慌ただしく飛び回るのでなかなかカメラに入れることが難しかった。その他、堀の石垣の下にはいつももようにゴイサギがいた。今日見た鳥は、上記5種のほか、アオサギ、キジバト、ヒヨドリ、コサメビタキ、シジュウカラ、メジロ、カワラヒワ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラスなどだった。写真は、鳥を見ている参加者、ゴイサギ、メボソムシクイ、コガモとシマアジ 珍しき 鴨に出会ひし 城の堀帰宅後は、昨日の生野銀山の資料の整理、俳句作り、日経パソコンの通読などで過ごした。

2007.10.24

コメント(0)

-

生野銀山へ

今日は、生野銀山へ行った。世界遺産の石見銀山ではなく近場の生野銀山だ。大阪駅8時35分発の新快速で姫路へ。9時51分発の寺前行に乗換え寺前でもう一度和田山行に乗換え、生野には11時12分に着いた。銀山施設までは、奥銀谷行のバスもあったが、口銀谷(古い街並)も見たいので4キロの道を歩くことにした。市川沿いの道を行けば銀山まで行けるはずだ。生野郵便局、朝来市生野庁舎、三菱金属の旧社宅、生野クラブ、生野発電所、本来寺、新町郵便局、奥銀谷小学校、小野口番所跡などを通って、ちょうど1時間で、銀山施設の入口に着いた。まずは、レストラン「マロニエ」で昼食をとった。食事を終えて、さっそく生野銀山に入る。入場料は900円。大きく4つの施設(1.坑内、2.山の上、3.吹屋資料館、4.鉱山資料館)があるが、先ずはメインである坑内の見学から。この銀山は、1300年前から銀を取っていたと文献にあるが、実際に賑わったのは室町時代以降で、以来昭和48年まで稼動していた。江戸時代の手堀りの穴も残っているが、多くは近代の機械堀に変っている。坑内には、新旧合わせての工法が展示されていた。工程ごとに人形が作られて採掘の様子がよくわかる。坑内は13度ということだったが、長く暗い穴の中を歩くので寒くは感じなかった。一通り見終わると40分経っていた。距離にして2キロほどか。坑内を出て今度は山の上に登る。露天掘などの跡があるのだ。ややきつい坂道を進むと数百メートルの間の道沿いに点々と10か所ほど堀跡が残されていた。山と降りるとやはり40分ほど経っていた。続いて、吹屋資料館に入る。吹屋とは精錬のこと。動く人形を使って精錬の工程が示されていた。次に鉱山資料館に入る。鉱山の全体模型、歴史、工法の変遷、採取金属の種類など生野銀山関連のいろいろな資料が展示されていていくらでも時間がつぶせそうなくらいだった。帰りの時間もあり、施設の外にもう一つ見るべき博物館があったので後ろ髪を引かれる思いで退館した。最後の博物館は、生野好物館。日本一の種類を誇る4500点の鉱物標本のうち1200点が展示されていた。石英、黄銅鉱、紫水晶、揮安鉱、金鉱石などの大きな結晶は芸術品のような強いインパクトがあった。帰りは、奥銀谷から14時48分のバスで生野駅へ向かった。1時間かけて歩いた道もバスではわずか8分。15時01分発の電車に間に合い、寺前、姫路で乗換えで、大阪には17時13分の帰着した。絶好のお天気に恵まれ、古い時代にもタイムスリップできた小旅行であった。万歩計は17600歩を示していた。石見銀山の世界遺産登録以来、生野銀山は少し影が薄くなった感じではあるが、銀山自身のことを知るなら生野銀山の方がよほどいいと思う。石見銀山の方は江戸時代に掘り尽くされたため、その後町が廃れ、街並などがそのままの形で残っているところがいいのであろう。写真は、銀山前、入場門(生野代官所門)、門の中、新しい坑口、古い掘削の模様、新しい掘削の模様、古い坑口、山の外観、山の上の坑口。晩秋の 生野銀山 訪ねけり画像は、JRの切符と郵便局の風景印(碑は生野義挙=生野の変1960の碑)

2007.10.23

コメント(0)

-

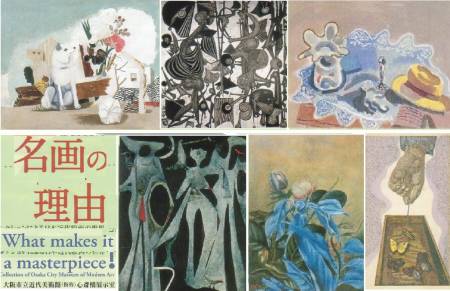

「名画の理由」展

今日は、午前中は在宅で雑事をこなし、午後は、大阪市立近代美術館で開催されている『名画の理由』展を見に行った。同名で開催されている展覧会の後期展示で、前期とは全作品が展示替えになる。(前期分は9月7日に見に行った)今回は大阪画壇の昭和以降の動きを紹介したもの。村上華岳、池田遥邨、吉原治良、前田藤四郎、瑛九ら29人の62作品が展示されていた。どれも見応えのあるいい作品だったが、特にパンフレットに掲載されている6点は皆素晴らしかった。画像はパンフレットより。画像は、パンフレットより。吉原治良「犬と花」、三上誠「作品」、池島勘治郎「帽子と金魚鉢」、吉原治良「鳥と人間」、靉光「花とあネモネ」、前田藤四郎「標本採集」秋麗 大阪画壇 輝く日

2007.10.22

コメント(0)

-

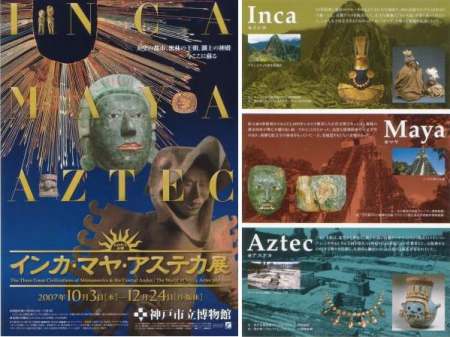

インカ・マヤ・アズテカ展

今日は午前中、テレビでNHK俳句、日曜美術館(狩野永徳)などを見たあと、神戸に行き、神戸市博物館で開催している「インカ・マヤ・アズテカ展」を見に行った。梅田で食事をしたあと、JRで三ノ宮へ。博物館には13時15分に着いた。会場は3階と2階に別れていて、3階のマヤ文明、2階のアステカ文明、インカ文明の順に見るようになっている。マヤ文明の観覧を終ったのが14時、5分ほど休憩して2階に移った。2階は広くて全部見終わったら15時30分になっていた。その後、常設展やプロモーションビデオなどを見て16時ちょうどに博物館を出、16時25分の快速で帰阪した。展示は、マヤ文明が60点、アステカ文明が48点、インカ文明が111点であり、出品目録が用意されていたのでメモを記入しながら観覧した。展示はほぼ目録の順に並んでいたので、見落としたり探したりすることもなく見ることができた。マヤ文明でよかったのは、やはりヒスイの仮面。3点が別々の場所に展示されていたがなぜバラバラに展示されていたのか分らない。マヤ文明の有名な建造物=春分の日に蛇が現われるというチチェンイツァは映像で紹介されていた。アステカ文明でよかったのは、彩色の美しいトラロック神の土製壷や心臓が飛び出したミロトランテクトリ神像、ワシの戦士像などだった。捕虜の頭蓋骨を棒に差して並べる風習には驚いた。インカ文明ではよかったというより驚きの方が大きい。生贄、頭蓋骨の変形、ミイラ、副葬品など。また、有名なマチュピチュは模型及び映像で紹介されていた。画像は、パンフレットより。インカ展 見終へ神戸の 天高し画像は絵はがきより。ヒスイ製仮面(マヤ)、トラロック神の土製壷(アステカ)常設展は、以前一度見ただけだったが、改めて見てみると新鮮な展示もあった。1.東アジアとの交流…青銅器から高塚の時代2.地方文化の発展…寺院、郡が、神出窯、兵庫港3.江戸時代の兵庫津…港のにぎわい4.鎖国下の日本と外国…文化交流5.開港をめぐって…兵庫開港6.文明開化と近代化…生活様式の変化(髪型・ランプ)、居留地と外国人の生活

2007.10.21

コメント(1)

-

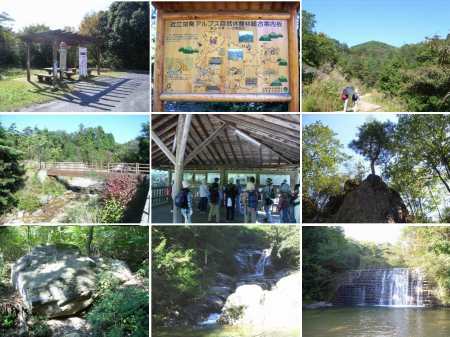

湖南アルプス自然休養林

今日は、緑懇会のイベントで、草津の南に広がる湖南アルプス自然休養林を散策した。9時半に集合だったが、バスの出発が10時だったので、駅の近くを通っている中山道の街並を見に行ったりして時を過ごした。家そのものは新しく立て直されたものも多いが、古い町並の雰囲気は感じられた。時間がなく、少し歩いただけだが、また改めて歩いてみたい。10時のバスで上桐生まで行く。約25分で到着。お天気は最高によいが、10月にしては少し肌寒い。好天にも拘わらず参加者は20名余りと少ないのは、集合時間が早いためか?今日の散策路は、正式には、湖南アルプス自然休養林というが、そのうちの一丈野地区4キロほどを歩く。この一体は千数百年前までは、ヒノキの大木が生い茂る美しい森林だったが、藤原京の造営や奈良、京都の宮殿や寺社の建築用材として大量の木材が切り出された。その後も、燃料として乱伐が続き、松の根まで掘り取られたため、「田上の禿」と呼ばれる禿山となり、雨が降るたびに山から土砂が流れ出して、下流の河川が氾濫し大きな被害を及ぼしてきた。そこで明治政府は、ヨーロッパの進んだ土木技術を積極的に取り入れて、山腹工事や樹木の植栽を進め、現在の緑が快復したのだそうだ。あちこちで、土砂崩れ防止用の石垣が見られ、禿山に強い植栽が元気に根付いているのが確認できた。ここでは、ヘメヤシャブシン(ハゲシバリ)、リョウブ、サルトリイバラ、コナラ、アカマツ、コツクバネウツギ、ネジキ、タカノツメ、ヒヨドリソウ、タマミズキ、ソヨギ、ジャジャンボ、エニシダ、ネズミヒノキ、イヌザンショウ、ムカゴなどの植栽が見られた。鳥はときどき見かけたが名前が確認できたのは、ホオジロくらい。他の動物としては、チョウ、トンボ、沢ガニ、バッタ、カマキリ、イモリなどが見られた。カマキリは交尾を終えメスがオスを食べているのを見つけた。話は聞いていたが、実際に見るのは初めて。頭から食べていて見る間に前足もなくなる。後足や胴はまだ動いている。ここ一丈野には、さかさ観音、デレーケ堰堤などの歴史・文化史跡もある。さかさ観音は山の上にあった磨崖仏が地盤が緩んで滑り落ち、逆さになって現在の場所に止まったもの。デレーケ堰堤は土砂の流出を防ぐため、オランダの技師デレーケが、渓流の途中に堰を作ったもの。昼食を入れて約5時間の散策を終え、3時半のバスで草津に戻り、4時8分新快速で帰阪した。爽やかな秋の日、広々とした緑の中で、遠い奈良時代や江戸、明治の世に思いを馳せながら有意義で気持ちよい一日を過ごすことができた。写真は、上桐生バス停、湖南アルプス全体図、鶏冠山を望む、一丈野管理棟付近、一丈野管理棟2階、岩に根を下すど根性松、逆さ観音、滝、デレーケ堰堤山道を 赤き木の実に 案内され写真は、サルトリイバラ、コナラ、タマミズキ、ヒサカキ、イヌザンショウ、萩、ヒヨドリソウ、ススキ、マイタケ写真は、オスを食べているメスのカマキリ、イモリの背と腹

2007.10.20

コメント(0)

-

切手リーフ作成

今日は、ほぼ一日中在宅で、会社OB文化展に出す切手リーフの作成をした。使用する切手の選択、ストーリーの作成、レイアウト作成、切手の採寸、パソコンでリーフの作成、プリント、切手の貼り付けまで、3日間かけてやっと仕上がった。内容は、日本の普通切手額面69種、アメリカの大統領切手、イギリスのマーチン切手、オランダやハンガリーの数字切手、額面非表示切手、高額切手、特殊額面切手など。画像左は1リーフ目、右は16リーフを並べたもの。長き夜 自慢の切手 整理して

2007.10.19

コメント(2)

-

マユミの実

今日は、朝から、会社のOB作品展に出す切手リーフの作成を行った。ほぼ60%が終った感じ。切手リーフの題名は「切手額面数字」で16リーフ作る予定。今日の画像はマンションの庭で色づき始めたマユミの実。先日まで青かったが急に赤味を帯びて来た。もう少しすると真赤になるはず。庭先で 目立ち始めし 真弓の実

2007.10.18

コメント(2)

-

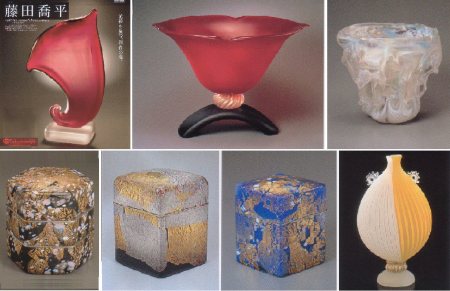

藤田喬平展、院展ほか

今日は、午前中は、会社OB文化展の出展する切手リーフの作成準備をし、午後は、展覧会を2つ見に行った。先ず、高島屋で「藤田喬平展」を見た。藤田(1921~2004年)は、ガラス工芸の大家。ガラスとは思えない自由な作品を多数残した。特に欧米人気を呼んだのは、光琳風の飾箱であるが、ベニスに渡ってからは、カンナをいうガラス素材を使った独創的な作品も多く作っている。展示は、1.オブジェ30点、2.飾箱50点、3.花瓶20点。4.茶道具20点に分かれていた。オブジェも花瓶もユニークな作品がたくさんあったが、やはり飾箱が一番見応えがあった。オブジェは、太陽、船、窓、花、倉、縄文、鶴、果物(林檎、サクランボ、イチゴ、葡萄、柿)、野菜(トマト、茄子、ピーマン)などなんでもガラスで作ってしまう。茶道具は、棗、茶入、茶碗、香炉、皆見などまでガラスで作っている。写真は、パンフレットより。オフジェ「追う風」1991、「花開く」1995、「紅彩」1964、飾箱「夜桜」1996、「琳派」1985、「湖上の花」2003、花瓶「ヴェニス花瓶」2002次に大丸心斎橋で「院展」を見た。目当ては平山郁夫の大作「古代ローマ遺跡 エフェソス・トルコ」。先日日曜美術館で制作風景などを見ていたので大体わかっていたが、実物を見てその迫力に魅了された。大作であるにも拘わらず細部もきっちり描かれている。院展はいつも思うのだが、作品は大作ばかりなのに会場が狭く、距離をおいて見ることができないのが残念である。今回は80点が展示されていた。画像はパンフレットより。ヴィオラ・ソナタ(鎌倉秀雄)、はだか祭り(松村公嗣)、飛沫(清水達三)、牛飼の物語(宮廻正明)、古代ローマ遺跡 エフェソス・トルコ(平山郁夫)画像はパンフレットより。平山の 西域絵画 秋の月大丸では、「家庭画報大賞展」も同時に開催されていたので、少し覗いてみた。こちらは素人の手作りアート展だが、いろいろと面白いものがあり楽しく見ることができた。一番気に入ったのは、奈良県原田真紀の「女って美しい」という作品。作者評:「・・・木枠の中の小宇宙に女性の体の「曲線美」を表現しています。」画像はパンフレットより。右下が「女って美しい」

2007.10.17

コメント(1)

-

御堂筋の銀杏

今日は、午前中は昨日の句会のまとめをした。午後は図書館へ行きその後、借りて来た映画のビデオ「男と女」を見た。「男と女」は、音楽の方が有名な1966年のフランス映画。見始めてどうも見たような気がすると思っていたら、2002年に見ていた。それでも、殆ど忘れていて最後あたりになってやっとストーリーを思い出した。ストーリー展開はゆったりしていてあまり盛り上がりに欠けると思って見ていると、最後にどんでん返しが2度あるユニークな映画だった。今日の画像は、先日行われた御堂筋の銀杏落しの後に撮った写真。まだまだたくさん残っている。鈴生りの 銀杏光る 御堂筋

2007.10.16

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。いつものように午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を行った。なかなか満足するようには仕上がらなかったが、なんとか5句を選んで句会に臨んだ。結果は、まあまあで、先生に選ばれたのは一句のみだったが、それが特選だったのでよかった。仲間からは2句が選ばれ、残り2句は誰からも選ばれなかった。先生から特選に選ばれたのは、次の句。 ◎運動会 わが子ばかりを 見てをりぬ (先生ほか4票) ありきたりの句かと思って期待はしていなかったが、予想外の好評で仲間からも4票が入った。仲間から選ばれたのは、次の句。 角伐会 鹿の野生を 目覚めさす (6票) 刈田原 残して農事 閉幕す (1票)誰からも選ばれなかったのは次の句。 市長賞 受賞の菊や ど真中 惜しむ秋 周平で読む 一茶伝今日の他の特選句は次の句。 ◎闇に濃き 匂ひ重たし 金木犀 洋子 ◎目を伏せて 諦めたるか 角伐らる 幸枝今日の最高得点句は先生の句で次の句だった。 田の匂ひ 土の匂ひの 刈田ゆく 塩川雄三先生 (9票)今日の画像は、マンションの近くの大川堤で見かけた玉簾の花。夏水仙に似ているが茎一本に花が一つしか咲かないのが玉簾。玉簾 純真無垢の 白き花

2007.10.15

コメント(1)

-

市民公開講座「加齢と眼」

今日は、午前中はNHK俳句、日曜美術館などのテレビを見て過ごし、午後は、エル・おおさかで行われた市民公開講座「加齢と眼」を聴講した。ちょうど時間帯が御堂筋パレードを重なっていたが、パレードはあきらめた。この講演会は、財団法人日本眼科学会などの主催。新聞に予告があったのを前もって申し込んでおいたもの。開演の20分前に着いたが600人収容の会場はほぼ満員で空席を見つけるのに苦労するくらいの盛況だった。やはり加齢とともに眼に不安を覚える人が多いのだろう。今日は、下記3件の話があった。1.加齢と視力低下(加齢黄斑変性) 大路 正人(滋賀医科大学眼科学講座 教授)2.緑内障は怖くない 山本 哲也(岐阜大学医学部眼科学教室 教授)3.進化する糖尿病網膜症の医療 山下 英俊(山形大学医学部眼科学教室 教授)いずれの眼の病気も、初めは自覚しにくく、悪くなると急激に悪くなるので、初期に見つけて治療をすることが必要との話であった。上記の眼の病気は、治療しても完治することはないが現状維持で悪化を止めることができるとのこと。治癒しないのならと放置しておくのは一番いけないそうだ。いずれにせよ、運動をすることはいいことであり、喫煙は悪いことであることは間違いなさそうで、適度の飲酒もいいことだと聞いて、安心した。写真は、パンフレットより。秋済むや 健康な目に 感謝せり

2007.10.14

コメント(0)

-

石榴割れる

今日は、午前中は久しぶりにベランダの掃除をしたり、俳句王国を見たりして過ごし、午後は、ビデオで映画「48時間」と「フェリスはある朝突然に」を見た。「48時間」は、1982年のアメリカ映画。刑事と囚人という異色コンビが凶悪脱獄囚を追いかけるというポリス・アクション・スリラー。エディ・マーフィーのデビュー作品。息も切らせぬ素早い展開に一気に見終わった。ギャングをあくまで極悪に描いている。「フェリスはある朝突然に」は、1986年のアメリカ映画。学校をさぼり、遊び放題の一日を過ごす高校生を描く痛快青春ドラマ。大人顔負けの最高の楽しみ方に脱帽した。今日の画像は、マンションの庭に植えられている石榴。大分熟して来て割れたものは、烏などの鳥につつかれ始めた。大粒の ルビーの覗く 石榴の実夜は、今日から始まったセリーグのクライマックスシリーズを見たが、中日に完敗して残念。明日は是非とも勝って欲しい。

2007.10.13

コメント(2)

-

ツツジの返り花

今日は、午前中は俳句を考えたり、雑誌を読んだりして過ごし、午後は、介護ホームに義母を見舞った。今日の画像は、マンションの庭で急に咲き始めたツツジの花。春に咲く花が季節を間違えたように初冬に咲くのを「返り花」というが、11月~12月の小春日和の日に桜でよく見られる。私も桜の返り花は毎年見ているが、ツツジの返り花を見るのは初めてだ。それも、まだ、秋になってばかりなのに。一度気温が下ったあと、気温が上ると植物は春が来たと勘違いするのだそうだ。タンポポの返り花も今日見つけた。咲き時を わきまへてゐる 返り花

2007.10.12

コメント(0)

-

長浜散策

今日は、長浜へ行き、駅前付近の黒壁スクエアを中心に散策した。午前9時大阪発の新快速に乗り10時35分に長浜についた。途中の車窓からは、あちこちで彼岸花がまだたくさん咲いているのを見ることができ、休耕田にはコスモスが咲き乱れていた。長浜は盆梅で有名でその時期に来たことはあったが、最近は来ていなかった。市は平成になってから観光に力を入れ、北国街道沿いを中心に古い町並を残し、新しくガラス工芸を取り入れた観光施設=黒壁スクエアが整備された。駅の案内所で、長浜浪漫パスポートというのを買った。12の施設のうち5施設に入場できる券だ。街並を見たり、店を覗いたりしながら、パスポートが使える施設に順次入って見学した。まずは、安藤家住宅。魯山人が逗留した呉服の老舗。古翠園という庭園や小蘭亭という離れなどを見学した。魯山人が描いた天井画、襖絵、床柱など珍しいものを見ることができた。隣は、郷土資料館。蛇と蛙、鯉など木彫の置物が見もの。賎が岳合戦図、鉄砲、千両箱、子供の遊具、簪・櫛、秀吉の手紙、アイヌの衣裳などが展示されていた。しばらく北へ進むと黒壁美術館、味噌屋を改装したものだが、内部は15の部屋にガラス器を展示する美術館。ガレ、ドーレ、ティファニー、ラリックら巨匠の作品も数十個、クリスタルガラス、エナメル彩・金彩、グラヴィール(ガラス彫刻)などの作品、増田文彦、ジーンマーマン、ジーンスキー、エルビン、アイッシュなどのガラス作家の作品など見応えのあるガラス器を沢山見ることができた。次にゆう壱番街を東に行き博物館通りを南に折れ少し行ったたところにある曳山博物館に入った。4月に行われる長浜曳山祭の山の展示や祭り関連の展示をしているところだが、見ものは山の上で演じられる子供狂言。その立体ホログロムラム映像が館内の部屋で上映されていて祭の様子がよく分った。ここまで夢中に見て来て、昼も大分過ぎて来たので、オルゴール館のレストランで昼食を取る。ゆっくり休憩したところで、入場券が1枚残っていたので、隣の「海洋堂フィギュアミュージアム」に入る。テレビアニメ、メルヘン、童話、動物、怪獣などミニチュア模型をフィギュアというそうだが、子供っぽい感じがした。その中で興味を持ったのは、東海道五十三次の立体版の展示であった。大きさは浮世絵と同じだが構成する人物や風景が立体的に作られている。53のうち20場面が作成・展示されていた。原画にないキャラクターが登場しているのもあって面白い。一応、黒壁スクエア近辺の散策は終ったが、すべてを全部見るよりまた来たときに残しておこうと、大通寺、慶雲館、長浜八幡宮、豊国神社までは足を伸ばさなかった。しかし、まだ帰るには早いので、長浜城にだけ行ってみることにした。城は再建されたもので中は博物館になっている。城は湖面のすぐ近くに建てられており、今回は城の中に入らないで、湖畔を散策することにした。城を中心とした豊公園と言う湖畔公園を湖岸沿いにゆったりと半周し、長浜駅3時05分発の新快速に乗り4時45分帰阪した。爽やかな湖北の散策だった。まだまだ見所はたくさんありそうで、簡単に行けるのでまた行きたいと思う。写真は、北国街道沿いの古い町並み、黒壁ガラス館、安藤家、小蘭亭、郷土資料館、黒壁美術館、曳山博物館、フィギュアミュージアム、彦根城長浜城 本丸跡や 曼珠沙華

2007.10.11

コメント(0)

-

藤沢周平の一茶を読む

今日は、ほぼ一日中在宅で、藤沢周平の「一茶」を読んだ。長編だったが、一日で読み終えた。昨日、蕪村の句碑のことを書いたが、それに関連して、朝から水上勉の「俳句旅行」や三省堂の「明解古典学習シリーズ13芭蕉・蕪村・一茶」を拾い読みしていると、芭蕉や蕪村に比べ一茶についてあまり知らないことに気づき、読み始めたもの。「一茶」は完全な伝記小説であった。一茶の遺稿である「おらが春」、「父の終焉日記」、書簡などを資料としているのだろうが、まるで現代に生きている人を描いているように鮮明な描写で惹きつける。風景描写は他の周平作品と同じで映画をみているように目に浮ぶ。不幸な境遇にありながら、俳句の「宗匠」を目指し、その日暮しの日々を送る一茶。いつになったら安定した収入のある「宗匠」になるのかと、読み進めるがなかなかうまく行かない。稀有の才能を持ちながら、とうとう最後まで不遇のまま失意の生涯を終えるのだ。一茶がこのような悲惨な一生を送った人だったとは知らなかった。挿入されている俳句も100は超えるだろう。場面に応じ、うまく散りばめられていると思った。仲間との俳論風景もリアルで、説得性がある。周平ファンならずとも、俳句を読むものは必読の書かと思った。写真は単行本、週刊「藤沢周平の世界」などより。惜しむ秋 周平一茶 読み了る

2007.10.10

コメント(1)

-

蕪村の句碑

今日は、ほぼ一日中在宅で、会社OB会の案内状印刷に費やした。朝から郵便局に往復はがき200枚を買いに行き、裏・表400面の印刷をした。一枚の印刷に30秒かかるので、単純に計算して3時間20分だが、文面の作成、住所録の確認、インクの交換、ノズルクリーニング、はがきの入替え、往復はがきの折り畳みなどの作業もあり、郵便局に持ち込んだのは、夕方になっていた。このプリンター(エプソンPM-880C)は2001年に買ったものだが、以来6年間支障なく使っているので、買い替えのことは考えたことはないが、プリント速度は最近のものに比べるとやはり遅いのだろう。インクの消費量も気になる。(往復はがき200枚の両面印刷でほぼ黒インク1本を消費)今日の画像は、昨日の淀川散歩のとき撮った蕪村の句碑。「春風や 堤長うして 家遠し」とある。与謝蕪村は現在の大阪市都島区毛馬町の辺りで生れ20歳までこの地で過ごした。その後、江戸へ出て早野巴人の門に入った。その後、全国を放浪し絵や俳句の名作を残し、68歳で没した。墓は京都の金福寺にある。62歳のときに「春風馬堤曲」を書く。馬堤というのは、毛馬の淀川堤のことだ。句碑の右に、「春風馬堤曲」の解説文が広重の浮世絵とともにタイル絵として設置されている。「春風馬堤曲」には、56字の漢文による前文に続いて18の句・歌があり、「春風や・・・」はその第2番目の句である。この場所に句碑として置かれるのがぴったりだと、解説板にある。画像は、蕪村生誕地・句碑・句碑解説板、句碑、句碑解説板、浮世絵(部分)。蕪村句碑 建つ淀堤 彼岸花

2007.10.09

コメント(0)

-

ホテイアオイの花

今日は、午前中は雨模様だったので、在宅で会社OB文化展に出す切手リーフの構想を考えたりして過ごし、午後は雨が上ったので、一昨日見た淀川のホテイアオイを見に行った。自宅から淀川堤まで40分、そこから淀川に降り、水辺沿いに水管橋の方まで歩いた。外来のボタンウキクサが岸から20メートルくらいの水面をびっしりと覆っている。しかし、全体の1%くらいはホテイアオイが生き残って淡い青色の花を咲かせている。水草の上にバンがいるのを見つけた。一年中ここに留まっているようだ。さらに、水管橋の方に行くと橋のアーチの上に数百羽のカワウがいるのを見た。琵琶湖の竹生島から追われてここまで逃げて来たのだろうか。写真は、ボタンウキクサの中に残るホテイアオイ(緑の濃い部分、遠景は水管橋)、ホテイアオイの花、バン、カワウの群淀岸辺 布袋葵の 花けなげ

2007.10.08

コメント(0)

-

第8回天音を聴く

今日は、朝のうち、NHK俳句や日曜美術館などを見たあと、10時からOAP会場を中心に開催された「第8回天音」を、一日中聴いた。天音=天満音楽祭は、2000年に始まり、今年が8回目。年々出場チームが増え、今年は140組、OAPの4会場を初め近辺の12会場(お寺、教会、店など)で演奏会が繰り広げられた。音楽のジャンルは、ジャズ、ラテン、ポップス、シャンソン、ロック、ブルース、ゴスペルからクラシックまでいろいろ。私はほぼ毎年ジャズを中心に聴いているが、今日は他の会場も覗いてみることにした。初めにOAP1階で、山本公成のエコライブを聴いた。自転車を漕いで発電した電力をスピーカーの電源にしているユニークなグループ。続いて、子供たちの邦楽演奏・日本舞踊を見たあと、24階のジャズ会場へ行き、17人編成のメイプルサウンズジャズオーケストラによる壮大な演奏を聴いた。「闘牛士のマンボ」は圧巻だった。その後、2つのジャズグループを聴き昼食とした。午後は、クラシックを聴くことにした。OAP会場から他の10の会場へは専用バスが走っている。天満橋の北西にあるSDA大阪教会の会場へは5分で到着。ちょうど、パイプオルガンの演奏が始まるところであった。パイプオルガンの仕組みなども丁寧に説明してくれた。手を使わないで足だけで演奏することもできることを初めて知った。バッハの曲に赤とんぼなど日本の曲も交えてのおごそかな演奏であった。続いて、イタリアオペラの二重唱、ピアノソロ、ピアノ連弾、ハープ演奏、児童コーラスなどがあった。ソプラノもバリトンもいい声だったし、ピアノ連弾の「ウェストサイドストーリー・メドレー」もよく、特にパラグアイのハープ「アルパ」によるラテン演奏はどの曲も馴染みのもので軽やかで楽しく、地元小学生による合唱「ジブリ・シリーズ」も天使の歌声のように澄んだ響きだった。教会という会場も音楽会に適していると思った。その後、また、OAPに戻り、ブルースやシャンソンなどの会場をめぐり、18時30分まで、文字通り音楽漬けの一日を過ごした。会場が分かれているので、聴きたいものが聴けないのが残念で勿体ない気もしたが、エントリーが多いので仕方ないのであろう。来年も楽しみだ。写真は、エコライブ、子供の舞踊、MSジャズバンド、パイプオルガン、オペラ歌唱、ピアノ連弾、ハープ、児童合唱、シャンソン天高し 天音のジャズ 響きをり

2007.10.07

コメント(0)

-

水都おおさか-森林の市 毛馬の閘門初通過

今日は、ほぼ一日中、水都おおかか-森林の市のイベントに参加した。午前中は、大川端に出展(または出店)されたいろいろなテントを覗きながら過ごし、午後は、特別イベントの水上バスによる淀川遊覧を楽しんだ。この催しは、これまで、近畿中国森林管理局の主催で秋の1日開催されてきたが、今年から主催が増え内容も充実させ、2日間開催することになったもの。今日が初日であった。桜の宮駅近くの源八橋西詰からOAPまでの大川沿いに、木材に関する50以上のいろいろな出店が出て、木材関連事業の振興や自然保護に関するイベントを行っている。親子で楽しめるつるかご編み、竹とんぼ作り、丸太切り、玩具作り、木片磨き、笹や草で虫作り、台作りなどが出来る「遊びの森」、木製品、木炭製品、米製品、地場野菜・果物販売、炭火料理などの「もりの小道」、パネル展示、絵画展示などのある「学びのもり」、その他「御祭のもり」では特設ステージで南京玉すだれや琴の演奏、だんじり囃子などが演じられた。写真は、パンフレット、もりの小道、もりの小道、絵手紙展、特設ステージ、草で作ったバッタ、チェーンソー・アート午後の水上バスによる淀川遊覧は、前もって往復はがきで申し込んでいたもので、通常は大川だけの遊覧だが、この日は、毛馬の閘門から淀川に出てわんどの様子などを見学した。船は乗客80名を乗せてOAP桟枹を13時出航。案内は北区のボランティアグループ「やじ馬やじ北」の6人が順次担当。源八橋、桜の宮鉄橋、都島橋、飛翔橋と次々にくぐって大川を上流に進む。渡し舟の歴史や水源の歴史など橋や沿岸の土地にまつわる話を聞きながら毛馬に近づく。「右手に見えるのは拘置所ですが、私は残念ながらまだ呼ばれたことはありません」と言って笑わせる。春風橋、毛馬橋を過ぎるともう毛馬の閘門。「皆さん、こうもんとはどんな字を書くか知ってますか。水戸黄門ではありませんよ。学校の門でもありません。身体のこうもんでもなく、こういう字を書きます。」といって紙に書いた字を示す。閘門に入る前に、その仕組みを図で説明。パナマ運河もこのような閘門がいくつかあるとのこと。いよいよ閘門の初体験。閘門に入ると後の水門が閉じ、淀川から水が入ってくる。20分ほどの間に80センチほど上に上る。淀川の水位と同じになった時点で今度は前の門が開いて淀川に出る。閘門をはじめ、大川、淀川には多くの水草が浮いているが、大部分は外来のボタンウキクサ。日本在来種のホテイアオイはすっかり少なくなったそうだ。それでもまだあちこちで青い花を咲かせている。毛馬と言えば、俳人蕪村の生地。ここで蕪村の生立ちや句碑の話を聞く。下流の人柱の長良橋や淀川洗堰を見たあと、船は上流に向かって進む。水管橋、赤川の鉄橋、菅原城北大橋などをくぐり、少なくなったわんどを見ながら、淀川改修の歴史、わんどの歴史、三十石船の歴史などを聴く。船は、豊里大橋の点前でUターンし、もと来たルートで帰途に着いた。帰りは反対側の景色を楽しむ。帰りの船内では、桂枝雀の落語「三十石船」を流してくれた。毛馬の閘門では水位を下げるのに今度は10分弱しかかからなかった。こうして、秋晴れの絶好の季節の中、珍しい閘門通過を含む1時間50分の船旅を無事終えることができた。写真は、乗船券引換券、桜の宮鉄橋、飛翔橋、毛馬の閘門、船内、わんど、カワウが群れる水管橋、菅原城北大橋、ホテイアオイの花花芒 毛馬閘門の 船上る

2007.10.06

コメント(3)

-

どんぐり

今日は、午前中は、会社研究所OB会の名簿整理を行ったり、案内状作成などを行い、午後は、日経パソコンなどの雑誌を読んだり、ウェブサイトで旅行の計画を考えたりしながら過ごした。今日の画像は、マンションの庭に植えられているアラカシの木についているどんぐり。今、いろんな木に木の実が付いている。木は、樹形、幹、葉、花、実などが樹種によって皆特徴があり、四季の変化があるのが面白い。花や葉もいいが木の実の成長や色づきを観察するのも楽しい。荒樫の 団栗青き 遊歩道

2007.10.05

コメント(0)

-

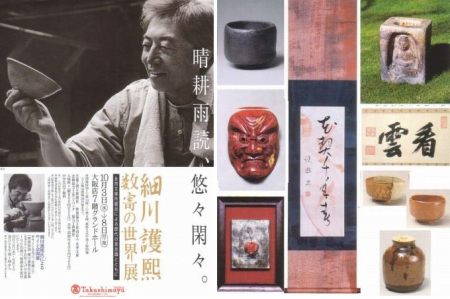

細川護熙展

今日は、午前中は、ジパング倶楽部の入会手続きをするために、北新地駅の事務所に行き、午後は、高島屋で開催されている「細川護熙展」を見に行った。JRのジパング倶楽部は65歳以上から入会資格があり、鉄道運賃・料金が3割引きとなるものだが、200キロ以上の旅行に限られるということで、これまで入会を躊躇していたが、規則をよく読むと往復で200キロを超える場合も適用になるとのことで、とりあえず入会することにした。初めの3回は2割引にしかならないので、近距離で先ず使ってしまいたいと思う。細川幽斎を祖とする肥後細川家の第18代当主細川護熙氏は1938年生れ、第79代内閣総理大臣を務めた。1998年、還暦を機に引退した後は、作陶に励みながら「晴耕雨読」の生活を送っている。その作品には高い精神性が表れているとして、各地の個展で好評を得ているそうだ。今回の展示会では、陶器を中心に書、漆画を含めた130点が展示され、さらに、細川家伝来の古美術を保存する永青文庫から茶道具など11点も展示されていた。茶碗が一番多く、黒茶碗、赤茶碗、白茶碗、瀬戸唐津茶碗、井戸茶碗、大井戸茶碗、小井戸茶碗、青井戸茶碗、楽掛分け茶碗、朝鮮唐津茶碗、志野茶碗、粉引茶碗、柿の帯茶碗、黄伊羅保茶碗、唐津皮鯨茶碗、古松唐津茶碗、唐津織部茶碗、斑唐津茶碗、絵唐津茶碗、唐津天目茶碗、斗々屋茶碗、片身摺茶碗などが展示されていた。湯河原の不東庵という工房で焼いているそうだが、よくこれだけの種類の陶器が焼けるものだと思う。言われてみれば、名前のとおりの立派な焼物になっている。他には、信楽水指、朝鮮唐津水指、唐津鉄釉水指などの水指、黒楽香炉、赤楽香合、黒楽香合、種子島香合、志野香合、信楽香合などの香合、信楽花入、窯変掛花入、伊賀花入、粉引鶴首花入、信楽掛花入などの花入、黒楽茶入、赤楽茶入、唐津掛茶入、唐津茶入などの茶入、井戸徳利、唐津徳利、伊賀徳利などの徳利、伊羅保ぐい呑み、粉引ぐい呑み、井戸ぐい呑み、唐津皮鯨ぐい呑み、絵唐津ぐい呑み、斑唐津ぐい呑み、無地唐津ぐい呑み、信楽ぐい呑みなどのぐい呑み、粉引水滴、粉引菓子鉢、さらに信楽陶仏、信楽破れ壷、信楽破れ大壷、信楽五重塔、信楽大壷、信楽四方皿、信楽蹲、長次郎倣い獅子などの信楽陶芸、神楽面などが展示されていた。漆絵は、さくらんぼ、漆絵六地蔵、漆絵お地蔵さんなど3点と漆桶、竹細工は、花入、一重切、茶杓など数点、書は、屏風、軸装など約30点で、白楽天、白居易、陶淵明など漢詩を題材にしたもの、千載集など和歌や古典から取った名歌、名言などだった。書の中で心を引かれたのは、南坊宗啓「南方録」からの次のことば。水を運び 薪をとり 湯を沸かして 茶をたて 仏に供へ 人に施し 我ものみ 花をたて 香をたき 皆々仏祖の行ひのあとを学ぶなり 永青文庫は、東京目白台の細川屋敷跡にあり、700年の伝来の家宝を保存したもので、昭和25年に財団法人となって継承されている。永青文庫の名は、栄源庵(菩提寺建仁寺の塔頭名)と青龍寺(細川藤孝の居城)から。国宝8点を含む中国、朝鮮、日本の古陶器4000点が保存されているそうだ。画像はパンフレットより。作陶する細川、黒茶碗、神楽面、漆絵さくらんぼ、書「花契千年春」、信楽陶仏、以下永青文庫より-細川重賢の書、瀬戸茶碗銘念八、赤楽茶碗、瀬戸茶入銘初風」元首相 粋な余生や 秋日和今日は、たまたま細川氏本人が会場に来ていて、著書「晴耕雨読」の購入者にサインをしていた。間近で見る細川氏は、テレビで見るより若々しく見えた。細川展を見たあと、心斎橋筋を北に歩き、本町で会社OB会の打合せ会に参加した。

2007.10.04

コメント(2)

-

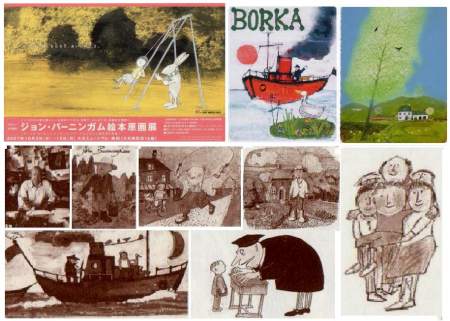

ジョン・バーニンガム絵本原画展

今日は、午前中は、図書館へ行ったりして過ごし、午後は、梅田大丸で開催されている「ジョン・バーニンガム絵本原画展」を見に行った。ジョン・バーニンガムという人名も絵本も知らなかったが、ポスターから何か暖かさや親近感を感じて見に行った。バーニンガムは、1936年イギリスに生れ、各国を放浪しいろいろな仕事を体験後、美術を学び、1963年、絵本「ボルカ 羽なしガチョウの冒険」でデビュー、ケイト・グリーナウェイ賞を受賞。以後45年に渡り60作以上の絵本を発表している作家。展示会では20の絵本の原画120点が展示されていた。どれもあらずじがあり心温まるストーリーやアイデアに魅了された。例えば、羽なしガチョウが船に助けられて仲間のところへ帰り着く話、アボカドを食べて力持ちになった赤ちゃん、いつも事件に巻き込まれ遅刻するが言訳が聞き入れられない子ども、目に見えない私だけのお友達がいつもそばにいる子ども、寝ているうちにいろいろなところに飛んで行く空飛ぶベッド、世界一おぞましい男の子と言われている子の本当のやさしさ、地球環境や自然保護を描いた「地球というすてきな星」などなど、原画が展示されている絵本については「ほるぷ出版」から日本語版が出ていて、原書とともに絵本そのものも展示されていた。「おじいちゃんにも赤ちゃんのときがあったの?」という思いは万国共通だ。絵本のほか、ローハンプトン・ランプという作品で、7階建てのビルの窓にランプがついている模型のような造形があった。四方の計84個の窓にはカーテンの向うの様子が描かれている。全部異なる絵柄で、食事をしているところ、掃除をしているところ、赤ちゃんが寝ているところ、ミシンを踏んでいるところ、歌を歌っているところ、シャワーを浴びているところなど、一つひとつ見ていくととても面白い。映写室では、絵本をアニメ化したものも上映されていた。「ガンピーさんの船遊び」を日本人がアニメ化したもので、バーニンガム氏も気に入っているそうだ。画像は、パンフレットと絵はがきから。「アルド、私だけの秘密の友だち」、「ボルカ 羽なしガチョウの冒険(表紙)」、「春」、ジョン・バーニンガム氏、「私の絵本、私の人生」、「おじいちゃん」、「ガンピーさんの船遊び」、「ボルカ 羽なしガチョウの冒険」、「いつも遅刻の男の子」、「エドワルド 世界で一番おぞましい男の子」鳥渡る バーニンガムの 絵本展

2007.10.03

コメント(0)

-

火の鳥の水時計

今日は、ほぼ一日中在宅で、昨日の句会のまとめを作成した。9月からみれば涼しくはなって来たが、少し歩けば汗ばみ、まだまだ暑い。今日の画像は、京都駅で見つけた「火の鳥 水時計」。昨日の天王寺駅の「来迎飛天像」とともに、京都駅でも待合せスポットになっているようだ。なお、待合せの目印としては、東京駅の「銀の鈴」、大阪駅の「旅立ちの鐘」、新大阪駅の「千成瓢箪」などは知っていたが、他の駅にもそれぞれの目印があるのだろうか。 待合の 火の鳥時計 秋日和以下、案内板より。 「2002年、京都駅ビルは開業5周年を迎えました。これを記念するとともに、京都駅での出会いの場のシンボルとするため、2003年3月16日から京都を中心に滋賀、大阪を結んで開催される第三回世界水フォーラムに合わせ、「火の鳥 水 時計」を設置致しました。 火の鳥 水 時計」は手塚治虫氏の唱えたガラスの地球を中央に据え、背景に京文化の洛中洛外図を配し、滑らかに循環する水と合わせ、小宇宙の再現を試みました。そして過去から未来への象徴として手塚作品に登場する火の鳥を中心に置き、この小宇宙での営みが途切れず続く再現性を表現。 またガラスの地球の下に埋め込まれた、本物の水禽窟が奏でる音風景と合わせてお楽しみ下さい。この時計から京都と美しい水の関係を思い起こして頂き、未来人の為の美しい地球について考え、向かい合う一助となることを願っております。」京都駅ビルは今年9月11日、開業10周年を迎えたそうだ。景観で論議を呼んだビルだが、京都タワーのように、次第に京都の風景に馴染んで来るのであろうか。プロ野球セ・リーグでは、今夜、巨人が5年ぶりの優勝を決めた。阪神は横浜に破れ3位が決定した。あとは、クライマックス・シリーズでの健闘を祈るのみ。

2007.10.02

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲を行い、3週間ぶりの句会に望んだ。結果は意外に上出来だった。5句の選定にはいつも迷う。自分としては話題性のある句を出したいが、句としては駄作かも知れない。句としてはいい点が入るかも知れないが自分としては面白くない。今日もそれで迷った。句会の結果は、先生から3句が選ばれ、仲間から1句が選ばれた。先生から選ばれたのは、次の句。 日に応へ 風に応へて 芒原(先生ほか5票) 秋刀魚食ふ 先づはらわたの 味見して (先生ほか4票) 夜仕事や よき伴侶なる 電子辞書 (先生ほか3票)仲間から選ばれたのは次の句。 満月に 我が家の居間を 見られをり (3票)誰からも選ばれなかったのは次の句。 長き夜 また書き直す ラブレター今日の先生の特選に選ばれたのは、次の3句。 ◎もう少し 生きてみようか 秋彼岸 隆司 ◎とんぼうの 尻で味みる 神の池 隆司 ◎今日の月少しいびつに見えもして 幸枝最高得点句は、私の上記の句と次の2句。 石仏の 前垂れ新た 秋彼岸 豊子(先生ほか5票) コスモスの 親密風に 揺れ合うて 可奈子(先生ほか5票)今日の先生の句で好評だったのは次の句。 名月の 滞空時間 長くして 塩川雄三先生 はかどらぬ 夜なべを年の せいにして 塩川雄三先生句会の後は、いつもの居酒屋での名目だけの反省会となった。今日の画像は、句会には関係ないが、JR天王寺駅構内にある来迎飛天像。この像、これまで何度も天王寺駅構内を通っていたのに気がつかず、先日初めて見つけたもの。メイン改札口を出たところの天井から吊るされている。いつ設置されたのか調べたら1984年だそうで23年前だ。よく今まで気づかなかったものだと思う。今年で23歳の天女ということになるが、ちょうどそれくらいに見える。天王寺駅で待合せをする場合の目印になっているそうだ。秋風や 天女の飛べる コンコースプロ野球はいよいよ大詰め。阪神は横浜に勝ったためクライマックシリーズ進出が決まった。また、中日が破れたため巨人のマジックが1となり、明日のヤクルト戦で決まるかも知れない。

2007.10.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1