2007年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

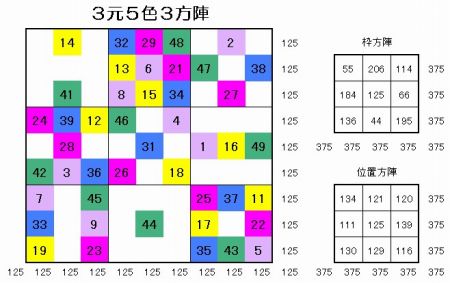

3元5色3方陣

今日は、午前中はゴルフの打ちっ放しに行き、帰宅後はパズル原稿の作成などをした。パズルはいろいろ研究しているが、そのうち力石氏から出題された問題が「3元5色3方陣」。3方陣の方陣内方陣であって、枠方陣、位置方陣がともに成立し、しかも縦、横、斜めに5色が揃う方陣を作れというもの。5月8日の本日記で紹介した「九星9方陣」に比べ格段に難しく、5月初め以来ほぼ一ヶ月パソコンを走らせているが、まだ満足すべき解は得られていない。そこで少し不満は残るが、これまでに得られたうちで一番きれいな解を発表することにした。それを下記に示す。パズル解け 稿送付せる 五月尽この3元5色3方陣の特徴:力石氏によると、3元とは、1.方陣内方陣、2.枠方陣、3位置方陣が成立すること、5色とは下記3の特徴を意味する。1. 3×3のマスの中にある色付マスの個数は、3方陣になっている。(上段は2,9,4個、中段は、7,5,3個、下段は6,1,8個)2. 1から49までの整数のうち10の倍数を除く45数を用いた方陣で定和は縦、横、斜め計20方向とも125。3. 各行、各列、両斜めの10位の数はすべて異なる。即ち、これが5色たる所以であり、10位の数が同じマスに同じ色、異なるマスに異なる色を塗れば、各行、各列、両斜めのすべてのラインに5色が揃う。4. 3×3のマスの中の数の和を要素とする3×3を作ると、定和375の3方陣になっている(枠方陣)。5. 次に、3×3のマスの同じ位置にある5数和を要素とする3×3を作ると、定和375の3方陣になっている(位置方陣)。例えば、左上だけをとると、32+24+46+7+25=134なおこの方陣が完全なものではないというのは、1から45までの45数ではなく、1から49までのうち10の倍数を除く45数を使っているからである。1~45までの45数を使った完全解はまだ見つかっていない。そろそろ諦めたいと思う。アクセス数77777間近!!当ブログのアクセス数が、現在、77729となっている。今晩から明日未明にかけて記念すべき77777を超えると予想される。どなたが77777番目のアクセス者になられるだろうか。77777番に当られた方は、是非コメント欄にご連絡いただきたい。

2007.05.31

コメント(0)

-

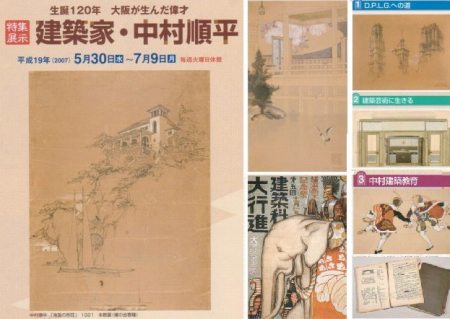

大阪歴史博物館で3展を見る

今日は、午前中はパズルの原稿を作成し、午後は大阪歴史博物館へ3つの展覧会を見に行った。1.建築家・中村順平展、2.変わり兜百頭展、3.朝鮮通信使展の3つである。1.建築家・中村順平展では、大阪生れの偉才・中村順平の生誕120年を記念してその業績を紹介するもの。パリのボザール(国立美術学院)に学びフランス政府の公認建築士(DPLG)の資格を得、芸術性の高い建築の普及に努力した人だそうだ。展覧会では、中村の作成した設計図やスケッチ、配景図、それに衣裳デザイン画やポスターなど直接建築とは関係のない絵などが展示されていて、建築家というより芸術家といった方が合っていると思われるような人だ。展示は、1.DPLGへの道、2.建築芸術に生きる、3.中村建築教育の3部に分かれていて、1.ではフランスでの活躍、2.では建築を芸術として実践した足跡、3.では建築教育家としての功績が紹介されていた。写真は、南国の別荘(1921)、学士会館配置図(1923)、塔のスケッチ(1922)、岩崎弥太郎邸食堂(1927)、建築家大行進ポスター(1933)、衣裳デザイン(1936)、建築学ノート(唱和初期)2.変わり兜百頭展では、いろいろな兜が100数点展示されていた。兜が作られ始めた鎌倉時代のものから、ほぼ時代順に並べられていたが、変わり兜の全盛時代は江戸時代。兜は鉄板から作られるが、作り方で分類すると星兜、筋兜、小星兜、雑賀兜など。仕上げで分けると鉄錆地、漆塗り、朱塗り、金箔押し、黒塗り、象嵌、銀箔押し、肉色塗り、茶漆、熊頭張りなど。さらに、形での分類、脇立の種類、前立の種類、後立の種類などを組み合わせていろいろな兜が作られた。形には、頭、突盃、唐冠、桃、南蛮帽子、置手拭、投頭巾、椎実、瓜、沢潟、綿帽子、蝶、手拭、鷲嘴、兎耳、鯖尾、一の谷、山岳、天谷山、総髪、野郎、尉頭、巴紋、茶筅髷、入道頭、兜巾、烏帽子、唐冠、角頭巾、大黒頭巾、熨斗、かます、巾着、漏斗、軍配、鉢巻、魍魎、獅噛、龍打出、深山、額頭、など。脇立には、丁字、蘇鉄、瓢箪、巻奉書、水車、蝶、角、鹿角、蟹爪、天狗扇、火炎、鋏、などが付けられる。また、前立には、鬼面、大字、山字、板谷貝、巴紋、日輪、鬼神面、梵字、などが付けられ、後立には、大釘、鬼耳、法華経、法具、などが付けられる。写真は、パンフレット、鉄錆地雑賀兜握鋏脇立梵字前立付鉄錆地目下頬付、尉頭形兜、黒漆塗金覆輪筋兜板屋貝大前立付、円鉄錆地軍配団扇兜。3.朝鮮通信使展は、江戸時代に12回やって来た朝鮮通信使関連の資料40点を展示したもの。今年は1607年に第1回通信使が来日して以来400年に当る。秀吉の朝鮮出兵のあと、日朝友好の絆として両国にいい影響を残した。行列の様子を描いた巻物や屏風などが残されている。使節団の中には絵師もいて、朝鮮絵師による日本の風景画も書かれている。展示では、45メートルにおよぶ絵巻物を初め、屏風や軸絵、書、資料などが並べられていた。京都7条にある「耳塚」は秀吉の朝鮮侵略時に日本軍が切り取った朝鮮人の「鼻」を供養するものであることを初めて知った。写真は、パンフレットより。朝鮮通信使御楼船図屏風、明王贈豊太閤冊封文、文化度朝鮮通信使人物図巻、高野山敵味方闘死者供養碑拓本、朝鮮人来朝一件、正徳度朝鮮通信使行列図巻歴博の 観覧終へて 薄暑かないずれの展示会も、それぞれ真新しい感じで勉強になった。

2007.05.30

コメント(0)

-

会社のOB会

今日は、会社のOB会の総会の日。10時に家を出て10時40分に大阪国際会議場に着いた。受付を済ませて6階の会議場に着くとすぐにビデオ上映が始まった。会社の現状がわかりやすくまとめられている。ビデオが終ると物故者への黙祷、OB会会長の挨拶、会社社長の来賓挨拶、会務報告、会計報告、役員改選と続き、最後に白寿、米寿などの慶祝報告で12時過ぎに閉会となった。続いて会場を3階の大広間に移し懇親会である。懇親会は、会社役員、OB会会長らによる乾杯の後、パーティ形式で飲食をしながら歓談するもの。各自懐かしい顔を見つけて現況を語り合ったり、昔の思い出を話したりしながら、楽しいひとときを過ごした。私は100人以上の人に会って挨拶を交わすことができた。こうして14時20分万歳三唱を以って再会となった。写真は総会の模様、OB会会長の挨拶、会社役員らによる乾杯音頭、歓談風景。OB会 話の弾む 薄暑かな

2007.05.29

コメント(2)

-

今日は句会

今日は句会の日。午前中は出句する5句の選定と最後の推敲を行った。金曜日から外出していたので慌ただしかったが、なんとか5句を選んで句会に臨んだ。結果はさんざんだった。先生から1句も選ばれないばかりか、仲間からも2句しか選ばれなかった。成績は気にせず、俳句作りは楽しめばよいとは言うが、やはり選ばれないと淋しい。自分では推敲したつもりだが、考えすぎて素直な句が作れなくなったのではないだろうか。仲間から選ばれたのは次の句。 夏の雲 大空自由行動す(1票) 駅ごとに 薄暑の香り 湖西線(1票)誰からも選ばれなかったの次の句。 噴水へ 笑顔の集ふ 待合せ ガラス越し 娑婆を見てゐる 金魚かな 多佳子忌や 曜知りたくば 暦見る今日先生の特選に選ばれたのは、次の句。 青田道 参詣路また 通学路 可奈子 千枚を 一枚づつの 青田風 隆司 金魚追ふ 幼の網に 紙のなく 幸男 多佳子忌や 吾を残せし 夫を恋ふ 愛子 噴水の しぶきに燥ぐ 犬のゐて 茲子 梵網会 尼僧独りが 加はつて 安満今日の最高得点句は次の句だった。 いつまでも 沈まぬ夕日 多佳子の忌(8票) 可奈子最後に先生の句を2句。 拾ふこと かなはぬ遠さ 団扇撒 塩川雄三先生 尾鰭振る ことは金魚の 愛語にて 塩川雄三先生今日の画像は、OAPの庭のプランターに植えられているアズーロ・コンパクトという花。プランターの直径は60センチほど、花は1.5センチほどの小さな花だが宝石のようにきれいだ。冷房や 過度の推敲 句を駄目に

2007.05.28

コメント(0)

-

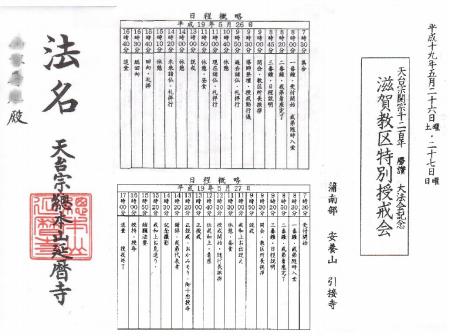

円頓受戒第2日目

今日は円頓受戒第2日目すなわち最終日。いよいよ戒を受ける日だ。昨日と同じように7時半集合ということで、定時少し前に到着した。7時半に本堂に坐る。次第に戒弟が集りほぼ全員が揃うが、主催者側から何も話はない。戒弟同士話をしながらただ時間が過ぎるのを待っている。8時半になってやっと一番鐘。まだ何の説明もない。沈思黙考でもせよということか。次第に戒弟の間からもしびれを切らし早く始めてくれという声が出始める。8時50分に2番鐘。やっと世話人が顔を見せ、もうしばらくお待ち下さい、とのこと。9時20分に3番鐘が鳴り、世話人から今日の日程説明を受ける。今日は、午前中は昨日の説戒の続きの講話。続いて比叡山からの伝戒和上をお迎え、午後、いよいよ受戒の儀式だそうだ。9時50分から、説戒が始まる。今日の話は、仏教における戒とは何か、戒を受けるとはどういうことかを説くもの。簡単に言えば国の法規制のようなものだそうだ。元々は鑑真和上が日本に伝えたもの。具足戒と言い元々インドで作られ250の戒があったが、国柄や気候に合うように作りかえられたものを円頓戒というのだ。このうち今回受けるのは3つの戒。簡単に言うと、 1.悪いことをしない。 2.よいことをする。 3.人のためになることをする。続いて、受戒の儀式の説明があった。剃刀の儀、仏舎利拝頂、念持仏拝受、法名拝受などがあるとのこと。11時に説戒が終り、戒弟全員が山門からの道の両側に出て、伝戒和上一行を出迎えた。その後、12時20分まで休憩となり昼食を摂った。12時過ぎに本堂に着座した。12時30分随行長の挨拶のあと、伝戒和上が内陣に上がり受戒の儀式が始まった。12の式目があり一つ一つ説明を受けながら言われる通りにお経を唱えたり礼拝をしたりを繰り返す。6番目の式目で、お剃刀、仏舎利拝頂、念持仏拝受があり一人ひとり和上から直接受ける(本当はお釈迦様から受けるのだ)。続いて7番の式目に移り戒弟は戒を守ることの誓いをする(和上から「・・・ことをよく保つや否や」と問われるので「よく保つ」と答える)。ここで鐘が3回鳴り、仏種が身体の中に入る。式目はさらに進み最後の12番で法名を受ける。続いて戒弟から謝辞が述べられ、14時30分受戒の儀式は終った。このあと記念撮影し、15時20分伝戒和上一行を見送り、休憩の後、15時40分から引接寺住職による結願法要が行われ、16時過ぎ、すべての儀式は終了した。疲れたが、なんとなく清清しい気持になった。受戒とはどんなものか分からずに参加したが、精神を鍛えるのに少しは役立ったように思う。とに角2日間は、日ごろの生活からまったく遮断された修行一筋の生活だった。パソコンもパズルもその他のこともまったく忘れて過ごした2日間だった。写真は、2日間の日程概略表と法名の入った奉書。戒を受く お堂吹き抜く 青葉風

2007.05.27

コメント(0)

-

円頓受戒第一日目

今日は、天台宗の円頓受戒の第一日目。昨日は雨の降りしきる中、夕方大阪を経って新快速で近江八幡、近江鉄道で八日市に来て、アピアで夕食。7時ごろタクシーで旅館に着いた。今朝は、5時過ぎに起き朝食を摂り、6時40分に旅館を出てお寺に向かった。お寺には7時30分集合ということだったが、7時10分に着いた。白い帷子を来た受戒者(以下戒弟という)が次々と集って来る。今回の戒弟は129人とのこと。この円頓受戒は、天台宗開宗1200年を記念して全国で行われるもので、私が檀家となっている寺、安養山引接寺においても、今日と明日の2日間で授戒法会が行われるのである。受戒とは戒を受けるということだが、朝の時点ではあまりよくは知らなかった。得度とまでは行かないまでも、キリスト教における洗礼のようなものだと思っていた。集合して本堂に着座してもなかなか始まらない。始まるまでに精神を整えるためだろうか。8時に1番鐘が鳴る。気持が引き締まる。8時20分に2番鐘が鳴る。まだ何も始まらない。8時45分に3番鐘が鳴りやっと、世話役から日程説明が行われる。9時、正式な開会となり、初めに滋賀教区所長の挨拶があった。9時30分からは導師による受戒勤行儀が始まり、いろいろなお経を唱和する。続いて9時50分から、この受戒のメイン行である三千仏礼拝行が始まる。仏世界には、過去、現在、未来各千の仏様がいて、その仏様に礼拝をするのである。本当は一仏ずつ名前を唱えるのだが、今回の受戒では、導師が20人の仏様の名前を続けて唱え、その後戒弟が「南無阿弥陀仏」と言いながら合掌・礼拝するように簡略化されている。過去、現在、未来の3回に分けて行は行われる。それでも、20人の仏様の名前を読み上げて合掌・礼拝するのに1分ほどかかり、千人の仏様では50回繰り返すことになる。過去千仏への礼拝が終ったのは10時40分だった。20分の休憩の後11時から今度は現在千仏への礼拝が始まる。こうして11時50分、やっと午前の部が終り昼食となった。午後は13時から、説戒という名の講話があり、受戒についての解説をしてもらった。講師は栢木氏。話がうまい。釈迦の生涯、仏教の始まり、伝教大師最澄の生涯から天台宗の歴史までを分かり易く話された。こんな話なら何時間聞いても疲れないと思った。今日の話は前編で後編は明日。14時に話が終り20分休憩の後、14時20分から未来千仏への礼拝。15時10分長い礼拝が終る。これで3千仏に礼拝したことになるのだ。休憩後、15時40分から、引接寺住職により、戒弟の先祖への回向・礼拝が行われこちらも130人の戒弟家族の先祖ごとに「南無阿弥陀仏」を唱えながら合掌・礼拝を繰り返す。16時30分、やっと一日目が終る。ときどきは足を崩したとは言え、殆ど正座で坐っていたので足も痛いし腰も痛くなった。若いものにはあまり苦ではないかもしれないが年寄りには重労働だ。明日もう一日頑張ろう。写真は、境内撮影禁止だったので、何も写せなかった。入場までに撮影した分のみを示す。読経にも 上手下手あり 仏法僧仏法僧=鳥の名

2007.05.26

コメント(0)

-

雨降り

今日は朝から雨。久しぶりの雨だ。しっかり降って明日、明後日は晴れて欲しい。外出は図書館だけで、あとはパズルの検討やまとめなどをして過ごした。夕方から八日市の方へ2泊3日で出かける予定。今日の画像は雨に煙る銀橋とOAP。昨日の爽やかは景色とはまったく違う。夏の雨 空・陸・川の 境消す

2007.05.25

コメント(0)

-

銀橋からの眺め

今日は午前中、2か月ぶりにゴルフの打ちっ放しに行った。午後は、ビデオで映画を2つ見た。ゴルフは、相変わらず当るときと当らないときがある。どう打てば当るのか分からない。これが実力なのだろう。練習回数も少ないのだから仕方がない。映画は、1934年のアメリカ映画「或る夜の出来事」と、1986年フランス映画「薔薇の名前」。前者は、クラーク・ゲイブルとクローデット・コルベール主演のコメディタッチの恋愛もの。後者は、ショーン・コネリー 主演のカトリックの宗教裁判もの。前者の明るさと正反対の暗い映画だった。今日の画像は、新旧銀橋の写真。旧銀橋側からOAPを見る、新銀橋東側からOAPを見る。新銀橋中程からOAPを見る、新銀橋の中程から源八橋の方を見る。大川に 銀橋の映ゆ 薄暑かな

2007.05.24

コメント(0)

-

大阪城早朝探鳥会

今日は、大阪城早朝探鳥会の日。家を6時半に出て森の宮の噴水前の集合場所に行った。今日の参加者は15名ほどでいつもより少し多かったが、鳥の数は少なかった。今は一番少ない時季だそうだ。今日見た鳥は、カワウ、ササゴイ、ゴイサギ、キジバト、コゲラ、ツバメ、ヒヨドリ、シジュウカラ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラスの12種。コゲラは先日巣立ちしてばかりで、巣は空だったが付近の枝に来ているのが見られた。シジュウカラはツピーツピーツピーとと鳴きながら梢を飛び回っていた。ササゴイは内堀にいた。ゴイサギも内堀にいてじっとしていた。目玉の周りがオレンジ色できれい。(シャッターチャンスだったがカメラの電池切れで撮影できなかった)その他、植物で面白いものを見た。ムシコブというものでいろいろな種類があるそうだ。木の実のような形だが、虫が卵を産んだあとを植物が覆ってこぶを作っているのだ。中には虫の卵か幼虫がいるそうだ。写真は、講師の元山裕康氏から今日の説明を受ける参加者、コゲラの巣穴、ムシコブ(イスノキ)、ササゴイ。四十雀 好き好き好きと 鳴き交す

2007.05.23

コメント(2)

-

腹部エコーを取る

今日は、午前中は北野病院へ腹部エコーを取りに行った。午後は、在宅で4月以来懸案のパズルを考えて過ごした。エコー(超音波検査)の結果は、次回診察のときに先生から訊くことになるが、検査した医師に聞いたところでは、特に異常はないとのことで安心した。今日は撮るべき写真がなかったので、夕焼けの写真を貼る。色もピントもよくないが、実物は大変幻想的できれいだった。薄暮の梅田付近である。左下に明るく写っているのは阪神デパートの屋上ビアホール、右下の赤い点3つはキッズプラザ。夕焼の 梅田上空 バラの色

2007.05.22

コメント(0)

-

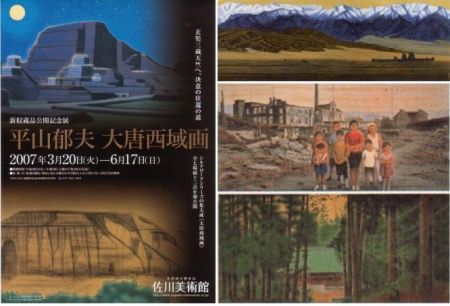

佐川美術館へ行く

今日は、お天気がよかったので、滋賀県守山市にある佐川美術館へ広重の二大街道浮世絵展を見に行った。佐川美術館へは、守山から行く方法と堅田から行く方法とがある。調べてみると近いのは堅田から行くルートだがバスの便が少ない。しかし、時刻を調べて行けば近い方がよいので堅田経由を選んだ。大阪駅を10時15分発の新快速で堅田には11時4分に着いた。11時25分のバスに乗り、美崎レークニュータウン前で降り15分ほど歩いて、12時少し前に美術館に着いた。周囲を池に囲まれた広々とした美術館だ。この美術館は平山郁夫の絵画作品と佐藤忠良の彫刻作品の収集・展示を特徴とする。今日も、先ず最初に、平山郁夫の最近作「大唐西域画」7場面13点を見た。平山の作品はこのほか約50点が展示されていた。写真は、平山郁夫展のパンフレットから。オーランダの月(2007)、バーミアン石窟(2007)、嘉谷関を行く(2007)、サラエボ戦跡(1996)、木の間の釈迦堂(1999)平山の展示室を抜けると特別展示室、ここで「広重の二大街道浮世絵展」が行われている。二大浮世絵とは東海道五十三次55枚と木曾街道六十九次70枚である。今回の展示の凄いところはこの125枚が全部揃って展示されること、しかもそれがすべて初摺なのだ。特に木曾街道絵は東海道絵ほど目に触れることがなくこれまで1~2枚くらいしか知らなかった。しかし、東海道絵に勝るとも劣らない素晴らしい絵ばかりだ。見応えのある絵ばかりだった。細かい筆使いや色合いなどあちこちに技巧がこらされていて、これは実物でないとわからない。2大街道絵のほか、江戸近郊八景、近江八景、さらに、110年ぶりに里帰りした甲州日記写生帳も展示されていた。写真は、浮世絵展のパンフレットから。日本橋、京師(以上五十三次)、中津川、守山(以上上六十九次 広重展を出ると、もう一つの常設展示、佐藤忠良の彫刻の部屋に入る。50点ほどの彫刻がジャンル別に展示されていた。佐藤忠良という彫刻には馴染みがなかったが、よく見ると味わいのある造形であると思った。写真は、佐藤忠良の彫刻。美術館ガイドブックから。右上から二歳(1972)、ふざけっこ(1964)、帽子・夏(1972)一通り見終わり、昼食を摂っていないことに気づく。館内のコーヒーショップでざるそばを注文する。食べ終わったら2時少し前。ついでミュージアムショップを覗き絵はがきを買う。館を出たのは2時ちょうどであった。お天気もよいので帰りは堅田まで歩くことにした。湖岸沿いに湖面を見ながら歩く。20分で琵琶湖大橋の東側に着く。湖面を下に見ながら歩くのは気持がよい。1350メートルの橋を20分かけて渡る。さらに、堅田駅までまた20分ほど。美術館からちょうど1時間だった。3時8分の普通電車に乗り、京都で新快速に乗換え大阪には4時13分に着いた。写真は、佐川美術館の外観、あちこちに置かれている佐藤忠良の彫刻、琵琶湖大橋。夏の風 琵琶湖大橋 ウォーキング<

2007.05.21

コメント(0)

-

薮内佐斗司の彫刻

今日は、午前中はテレビでNHK俳句、日曜美術館、サンデープロジェクトなどを見て過ごし、午後は、大阪警察病院に入院している義弟の見舞に行った。病院の1階ロビーに円形のスペースがあり動物の彫刻が置かれているのに興味を持ってじっくりと観察した。作者は薮内佐斗司、彫刻の題名は「森の仲間たち」。ナマズ、カタツムリ、ウサギ、カエル、カメ、チョウなどの動物が数匹ずつ置かれている。説明文には、次のように書かれてある。「人間には自分で病気を治す力(ナマズ)があり、検査・手術を受けるためには忍耐力(カタツムリ)が必要です。そして(ウサギ)のようにピョンピョンと回復へのリハビリテーションを実施し、退院(カエル)となります。また、人々が健康で幸せな長寿(カメ)を全うするとともに安らかな人生(チョウ)の終焉を迎えられるように願っております。」 ロビーには壁画も書かれているとのことだが、これは見過してしまった。写真は、説明文と動物の彫刻亀・蛙 鯰も森の 仲間たちなお、薮内佐斗司という彫刻家について私は知らなかったので、ウェブで調べてみたところ、本人のホームページが作られていた。仏像関連の彫刻を得意とし童子ものが人気があるそうだ。また、今、NHK教育テレビ「知るを楽しむーこの人この世界」で毎週月曜日午後10時25分~10時50分「ほとけさまが教えてくれた仏像の技と心」という番組に出演しているそうだ。明日からでも見てみたいと思う。

2007.05.20

コメント(0)

-

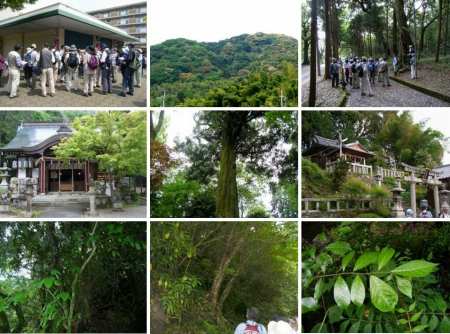

若山神社と水無瀬渓谷の植生観察

今日は緑懇会の催しで若山神社と水無瀬渓谷の植生観察会に参加した。観察会の正式な名前は「若山神社の社叢と山吹渓谷」9:30発の阪急電車京都行き特急に乗り高槻市で乗換え水無瀬には9:58に着いた。10:17発のバスに乗り10分たらずで若山台センターに着く。今日の案内人=加藤武先生から今日の予定と見所などを聴く。参加者は40人くらい。先ずは若山神社を目差して歩く。背後の山の中にこんもりとダイダイ色をした木がたくさん見える。これがシイの木だ。今ちょうど花を付けている時期で、1週間ほど前は黄金色でもっときれいだったそうだ。あと1週間もすれば新緑の色になり他の木と区別がつかなくなるのだ。ここのシイの群落は大阪府の天然記念物に指定されている珍しいものだそうだ。若宮神社の境内に入ると暗くなって来た。シイの巨木が立ち並び光を遮っているからだ。木というものは日光を求めて伸びていく。木同士が光の奪い合いをしているのだ。こうした話を随所で聞きながら、11時20分神社本殿に着く。ここにも形のよいシイの木がある。社叢のものは樹齢数百年だそうだ。若宮神社を抜け尺代への道に出る。放置された孟宗竹の林を抜けると民家の連なる集落に出る。そこの高台にある諏訪神社に着くとちょうど12時過ぎになり、境内で昼食を取る。12時50分、午後の部が始まる。水無瀬川の渓谷に沿って歩きながら湿地特有の植生を観察しながら歩くのだ。写真は、若山台センター、シイの木の群落のある山、若山神社境内、若山神社本殿、シイの巨木、諏訪神社、シラキ、カゴノキ、ハナイカダいろいろな植生を教えてもらった。シラキ、カゴ(鹿子)ノキ、ハナイカダ、コクサギ(葉が2枚ずつ交互に出る、芳香)、ケヤキ、ウラジロウツギ、バイウツギ、タニウツギ、イヌガシ、ヤマブキ(水無瀬渓谷は山吹渓谷とも呼ばれる)、ウリノキ、ウワミズサクラ、ニワトコ、ニガキ(葉を噛むと苦い)など。途中、乙女の滝という滝を見るが木が邪魔をして一部しか見られない。このあたりの渓谷と道とは、高さ30メートルくらいの絶壁となっている。足を踏み外したら大変だ。14時10分、渓谷の終点に到着。ここで記念撮影したあと、14時30分帰路に着く。ちょうど1時間下り道を歩き15時30分、若山台センターに着く。ここで今日の総まとめを聞く。シイの木がたくさん見られる大切な自然が、筍畑の放置で侵食されつつあることを目のあたりにした一日であった。15時49分センター発、16時04分水無瀬発、16時34分梅田に帰着した。写真は、ウラジロウツギ、タニウツギ、乙女の滝、ウリノキ、ニワトコ、シャガ、渓谷源流地、ヤマフジ、ユキノシタなど。著莪の花 水無瀬渓谷 彩れり

2007.05.19

コメント(0)

-

拾翠亭を見る サン・テグジュペリ展を見る

今日は、京都に行き、京都御苑の中にある「拾翠亭」と、大丸京都で開催されている「星の王子さま展」を見た。昼前に京都に着いたので、烏丸御池まで行き、新風館の3階にあるTAWAWAという店で昼食を摂った。京野菜を使ったおばんざいとサラダがバイキング方式でたっぷり食べられるのが特徴で、メインのディッシュ(鯛の焼き物)とパン、デザート、コーヒーが付いて1500円と手頃。昼食後、丸太町まで歩いて「拾翠亭」に入る。旧九条家の屋敷があったところで、今はこの茶室のある別邸と庭が残るだけ。ここは金曜日と土曜日だけ公開している。庭は新緑がきれいだった。別邸は2階建て、一階には、広間、控えの間、小間(茶室)があり、二階には12畳半の座敷がある。広間の前は広縁があり九条池を巡る広大な庭が眺められる。亭内の作りにもいろいろな趣向が凝らされている。写真は、拾翠亭の外見、内部、庭の景色など。新緑の 拾翠亭に 宮偲ぶ丸太町から地下鉄で四条まで行き、大丸で「星の王子さま展」を見た。フランスの作家サン・テグジュペリが1943年に書いた童話であるが、世界160カ国で翻訳出版されるほと世界中で有名になったもの。日本では1953年に初版本が出たそうだが、私は1980年頃に読んだ。展示は、サン・テグジュペリの紹介、星の王子さまのストーリの紹介、名セリフの紹介、手書き原画の展示、各国の出版物の展示、日本における翻訳・出版・広報にまつわるエピソード紹介など、星の王子さまとサン・テグジュペリのすべてがわかるようなものだった。写真は、パンフレットなどより。

2007.05.18

コメント(4)

-

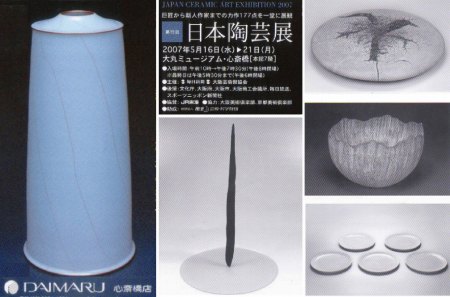

日本陶芸展へ

今日は午前中は、近鉄百貨店の特別販売会に行き、午後は、心斎橋大丸で開催されている「日本陶芸展」を見に行った。近鉄の特別販売会は社員・従業員対象の安売会で毎月行われているようだ。従業員に入場券が何枚か配られその券をもらった人が入場できるので、かなり一般客が来ているものと思う。2割引のものがたくさんあり、今日は、ブルゾン、ベスト、帽子などを買った。日本陶芸展は、1971年に初めて開催され以後2年ごとに開催され今年で19回目。国内最大の公募陶芸展だ。今年の応募作品は942点、うち148点が入賞した。入賞作の内訳は、伝統部門92点、自由部門29点、実用部門27点。入賞者の平均年齢は49歳で20代、30代が3割を占めている。今回の展覧会は、全入賞作品に招待作家の作品29点を合わせ計177点を展示したものである。会場を入るとすぐ入賞作品のうち5点の優秀作品が展示されていた。そのうちでの最高賞は大賞で志賀暁古の「青瓷壷」(下記写真)これは素晴らしいと思った。準大賞は山下真人の「ことのはIII」という作品だったがこれはよくわからなかった。他の優秀作品は金子信彦の「地動」、これはヒトデのような形だが噴火~地割れを現わしているようだ。田上真也の「殻」は大作ながら繊細な仕上がりの大鉢である。小野隆治の「ほわいとライン組盛鉢」も繊細な作りであった。写真は、上記の優秀作品(パンフレットより)陶芸の 表現無限 夏の雲次に招待作家29人の作品が並べられていたが、伝統陶芸あり自由陶芸ありで楽しかった。自由陶芸とは容器としての陶芸でなく置物~彫刻としての陶芸で、これはこれで面白い。中身の入らない瓶、凹凸入り組んだ造形、花のような形、貝のような形、人形のような形、折り紙のような形、折れ曲がった皿などなど。次に、入賞作品143点が伝統陶芸、自由陶芸、実用陶芸の順に展示されていた。伝統陶芸とは、○○焼など伝統的な焼き方で壷、皿、鉢、茶碗、水差、花器、茶入などを作るもので、展示されていた作品はみな見事な作品ばかりで、招待作家の作品と比べても私には優劣はつけられないほどであった。自由作品にも、面白いものが多く、珊瑚礁をイメージしたもの、農具をかたどったもの、虫、泡、火山、宇宙ステーションを現わしたものなど、陶芸でよくこんなものを作るものだと感心するような作品が多かった。次の実用陶芸はなぜ伝統工芸と分けているのかよくわからないが、伝統的な焼き方ではない電気窯やガス窯で焼いたものかもしれない。組鉢、組皿、茶碗など小物が多かった。有名な作家の作品や伝統陶芸はよく見る機会があるが、アマチュア~セミプロの作品や自由陶芸の作品はあまり見ることがないので、今回の展示会は楽しく見ることができた。

2007.05.17

コメント(0)

-

ハクチョウゲ

今日は所用で天王寺に行き、帰りに天王寺公園を覗いた。その他、パズル(4×9陣中方陣)の再検討、俳句の投稿準備など雑事で過ごした。天王寺公園ではバラが満開で、花壇の花も咲き揃っていた。恵沢園では、咲いている花は、サツキ、アヤメ、睡蓮くらいであったが、花より新緑の方がきれいだと思った。画像は上:天王寺公園、下:恵沢園。下はハクチョウゲという花。直径1センチほどの小さな花だが白鳥のように気品のある形をしているからかと思ったら、白丁花だそうだ。気品ある 名に相応しき ハクチョウゲ

2007.05.16

コメント(0)

-

メキシコマンネングサ

今日は、午前中は昨日の句会のまとめをし、午後は一時散歩に出たあと、先日の神戸まつりの写真の整理や日経パソコンの拾い読み、「日本の写真集-デジタル楽しみ村」の閲覧、陣中方陣の原稿チェックなどをした。日経パココンでは、「エラー&警告メッセージ対処法」という特集があったので読んだが殆どは知っていることばかり、知りたいと思った「ActiveX コントロールのアクティブ化」に関するエラーメッセージは掲載されておらず、何の参考にもならなかった。ActiveXのエラーが出るため、会社OB会のホームページをIEで見ることができない。(Netscapeなら見られる)「日本の写真集-デジタル楽しみ村」のサイトは有用だ。ふとしたきっかけで見つけたが、日本各地の素晴らしい風景や行事の写真が地域別に豊富に集められている。プロ級のきれいな写真ばかりだ。類似のサイトでダウンロード有料のものもあるがこちらは個人使用なら無料。雑誌や本に使う場合でも1画像525円払えばいいのだ。例えば北山杉の写真だけでも50枚くらい収納されている。アドレスは、http://www.tanoshimimura.com/index.htm陣中方陣の原稿は、A氏、R氏などとの共同研究だが、パズル懇話会の細谷会長に英文でアメリカのJournal of Recreational Mathematicsに投稿して貰うもので、この程その原稿が届いた。うまくまとめられていると敬服した。今日の画像は、散歩のとき見つけた小さな可愛い花。名前が分からなかったが、「園芸ナビ」で質問した結果、メキシコマンネングサだとわかった。小さく咲く 万年草の いじらしさ

2007.05.15

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日。いつものように午前中に出句する5句を選び最終の推敲を行った。前回は先生選がゼロだったので、今回は少し力を入れた積りだったが・・・句会の結果は、先生から1句が選ばれ、仲間から3句が選ばれ、1句はだれからも選ばれなかった。先生から選ばれたのは次の句。 童顔の 武者人形の 太り気味仲間から選ばれたのは、次の句。 牡丹寺 人人牡丹 人牡丹(5票) 顔と名の やうやく一致 して五月(5票) 豊かなる 命育む 夏の潮(1票)誰からも選ばれなかったのは、次の句。 駅弁や 卯の花腐し また楽し今日先生の特選に選ばれたのは次の5句だった。 ◎回廊を 登るや牡丹 牡丹かな 利太郎 ◎日本の 天下取る顔 武者人形 隆司 ◎母の日の 母なる娘 厨妻 愛子 ◎音たてず 花びら散らす 牡丹かな 可奈子 ◎目白待つ 三脚径に 目白押し 幸男今日の最高得点句は、先生の次の句。 帆船の 白き五月の 風孕む 塩川雄三先生(9票)生徒の最高得点は次の句。 夏の潮寄するも引くも煌きて 豊子(6票) 何事も程ほどがよし古茶淹れる 球代(6票)下記は句会風景。下の花は途中の家の玄関先に咲いていたもの。名前はまだ調べていない。句会果て ビールで忘る 出来不出来右の花はユキノシタと判明。

2007.05.14

コメント(0)

-

関西ぱずる会

今日は午前中はテレビでNHK俳句、日曜美術館などを見て過ごし、午後は関西ぱずる会の例会に参加した。今日の日曜美術館は日本洋画を育てた6人の画家が紹介され興味ある内容だった。浅井忠、佐伯祐三など最近作品展を見た画家が紹介されていて時代背景や画家の関係などよく理解できた。関西ぱずる会は、欠席する人が多く、なんと参加者は6人だった。多いときは20人、前回も15人だったので今日はどうしたのだろう。ちなみにこれまでの最少記録は8人だった。最多は30人くらいのときもあったのに・・・時間が十分にあるため、発表も詳しくでき、回覧物も回覧でなく机の上に全部並べて自由に手に取って遊ぶことができた。私は、先ごろまで研究していた、1~25で3方陣と4方陣を作る、1~32で4方陣を2つ作る、九星9方陣などを発表した。会員の一人が差し入れに持って来た葛饅頭も2人分ずつ分けられた。写真は、紹介されたパズルの一部例会の 参加者少な 葛饅頭今日は、私の68歳の誕生日。OAP38階の中華レストランで夕焼が夜景に変わるのを眺めながら過ごした。

2007.05.13

コメント(0)

-

神戸まつり

今日は、午前中は、明後日のパズル会の資料の作成をしたり、テレビで俳句の番組を見たりsて過ごし、午後は、神戸まつりを見に行った。神戸まつりは毎年五月初めに行われていて今年は37回目。10数年前に一度行っただけで、今回は2度目。まつりは今日、明日の2日間、神戸市内の各地でいろいろな催しが行われるが、メインは、フラワーロードを練り歩く「おまつりパレード」。神戸市役所前で配布している案内ちらし見ると、11時から17時まで110組のパレードが出場するそうだ。現地に2時過ぎに着き、兵庫県のパレードが通っているところから最後のブラジルサンバまでを見た。写真はたくさん撮ったがその一部を下記に示す。パレードの概要美女たちの自動車パレード(スマイル神戸、ポートクィーン新潟、ミスはこだて、横浜観光親善大使、ロマン長崎)ブラジルサンバ神戸祭 サンバのリズム 花通り最後のサンバのリズムがまだ耳に残っている。なお、大きな画像45枚をスライドショーにしたものを下記のサイトに作ってもらいました。神戸まつりスライドショー

2007.05.12

コメント(2)

-

ベルギー王立美術館展へ

今日は、午前中は俳句資料の作成、最近開設されたSNSへの対応など雑事をこなし、午後は、国立国立美術館で開催されているベルギー王立美術館展を見に行った。平日でもあり会場は空いていて、ゆったりと見ることができた。ベルギー王立美術館は、1801年に設立され200年以上の歴史を持ち、15世紀から20世紀までの名画約20,000点が収蔵されているベルギー最大かつ最高の美術館だ。この美術館は、古典美術館と近代美術館の二つの美術館から構成されるが、今回の展覧会は、ブリューゲル、ルーベンス、ヴァン・ダイク、ヨルダーンスなど16・17世紀のフランドルの古典画家から、19世紀の印象派、20世紀のシュルレアリストの作品までの名品87点を展示するものである。会場は、古典美術35点と印象派以降の作品52点と大きく2つに分けられていたが、やはり見応えのあったのは古典作品であった。目玉は、ブリューゲルの作だといわれる「イカロスの墜落」で、これは日本初公開だそうだ。主要な作品には解説が書かれていて、それを読めば作品をよりよく理解することができた。古典の35点を45分かけて見、以後の52点を30分かけて鑑賞した。さらにもう一度最初に戻って心の残った古典絵画の作品を見直し、合計で1時間半くらいを費やした。下記は、パンフレットなどからの画像。ブリューゲル「イカロスの墜落」、ブリューゲル「婚礼の踊り」、ヨルダーンス「飲む王様」、テニールス「イタリア絵画ギャラリー」ブリューゲルに帰属「花飾りに縁取られたキリストの生誕」、クノップス「ヴィーナーの肖像」、マグリット「光の帝国」、アンソール「燻製ニシンを奪い合う骸骨たち」、デルヴォ-「ノクターン」ベルギーの 名画や中之島の薔薇 私が特に印象を受けたのは、上記の作品のほか次の作品だった。・アルスロート「マリモンの城と庭園 城と庭園が遠近法で細密に描かれ手前に行列が通っている。・フレマル「ピュロスの死」 絵の中の建物にデザイン文字が書かれているが、それが画家のイニシャルだそうだ。・ステヴァンス「アトリエ」 アトリエに絵が掛かっているのが画中画として描かれている。自分が模写したもの。・クノップフ「シューマンを聴きながら」 女性が顔を伏せて聴き入っている感じがいい。・デルヴォー「夜汽車」 駅に止まっている汽車と構内の模様を克明に描いている。端で見ている女の子が印象的。特別展を見たあと、企画展として杉本博司の作品展があったので覗いた。「さまざまなる塑性」という題名で、作品が全部で13点、広々とした会場のぜいたく空間を使って展示されていた。その中で目を引いたのは、数学的形体という5点の作品。1.ディニー曲面:擬球をねじって得られる負の定曲率曲面2.負の定曲率曲面:双曲型の回転面3.対角型クレブッシュ曲面:三次曲面上の27本の直線4.オンデュロイド:平均曲率が0でない定数となる回転面5.負の定曲率曲面:円錐型の回転面作家は数学者だろうか?

2007.05.11

コメント(0)

-

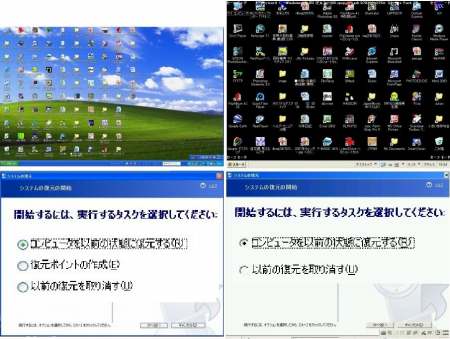

パソコン元に戻る

今日は、9時になるのを待ってNECのサポートセンターに電話に、昨日からのパソコントラブルの相談をし、無事元通りに戻すことができた。考えてみれば当然のことなのだが、「トラブルが起ったときはセーフモードで起動」は常識だった。以前使っていた98SE機種はよくトラブったので、セーフモードの起動には慣れていた。しかし、XPに変えてからは、トラブルごとに「システムの復元」で凌いで来た。今回もそれだけが頭にあり、セーフモードのことはすっかり忘れていた。とに角、セーフモードで起動し、システムの復元で、2日前の状態に戻したところ正常に戻ったのだ。セーフモードで起動しただけで元に戻ったのかも知れない。また、昨日トラブった原因が何であったかもはっきりわからないが、いずれにせよ、正常に戻ったことは嬉しい。昨日一日、パソコンが使えず不便したことが嘘のようだ。その後、万一に備えてのデータのバックアップを行ったり、メールの返事などで過ごした。午後は、ベルギー王立美術館展へ行く予定だったが、雨が降って来たので明日に延期した。写真は、ノーマル起動時(左)とセーフモード起動時(右)のデスクトップ画面(上)とシステムの復元のダイアログボックス(下)。風薫る 故障パソコン 復旧すXPでセーフモード起動させたのは初めてだったが、真っ黒い画面一杯に大きなアイコンが並び少しびっくりした。XPの最大の特徴は、トラブった時に、システムの復元で元に戻せることだが、それがセーフモード起動の目的でもあるようだ。

2007.05.10

コメント(0)

-

パソコン画面が真白に!!

(この日記は、翌日に書いています。)今日は、午前中、やっと解が得られたパズルのまとめをしたり、図書館へ行ったりしたあと、パソコンでメールを書いていたところ、突然、画面が真っ白になってしまった。仕方ないので、電源ボタンの長押しで強制終了し、再起動したところ、起動はしたので安心した。しかし、今度はフォルダやファイルが開かない。スタートボタンも利かないので、強制終了し、再起動。しかし、相変わらずフォルダやファイルは開かない。アクセスランプがいつまでも点滅を繰り返しているのだ。この後、何度も、強制終了と起動を繰返したが、状況は一向によくならない。システムの復元をやろうとしても、アクセサリがなかなか開かないのでできない。ウィルスソフトは入れているのでウィルスではないと思うのだが、心配は心配だ。いろいろなことを考える。このまま動かなくなったら、再セットアップしなけばならないのか。データはどれだけ失われるだろう。再セットアップのあとも、ソフトのインストールやプリンタ、モデムとの接続作業も時間を取られる。あ~あ、パソコンって何でこんなに不便な代物なんだろう・・・何度か、やっているうち、しばらく(20分くらい)放っておいたら、ファイルが起動していた。ほぼ正常に動く。ほっとしたのもつかの間、そこで再起動をさせるとまたしても、ファイルが開かない。フォルダはなんとか開くが、ファイルを開こうとするといつまでも、アクセスランプが点滅しているだけで開かないのだ。フォルダをを最小化することも、閉じることもできない。また、強制終了する。起動する。同じことの繰返しだ。こんなことをやって一日が過ぎた。翌日、9時になるのを待って、NECのサポートセンターに電話してやっと解決した。やはり、裏で計算させていたBASICのプログラムが悪さをしたのだろう。SAFEモードで起動させたあと、システムの復元で元に戻った。システムの復元は、試みようとしたのだが、アクセサリが開かなかったので出来なかったが、SAFEモードなら出来ることを始めて体験した。今日の画像は、真白になったパソコン画面をと思うのだが、生憎、写真に撮ることを忘れていた。仕方ないので、あまりいい写真ではないが、花の写真を貼っておく。ナデシコのようだがセキチクという花らしい。石竹の 色の種類の 多きこと

2007.05.09

コメント(0)

-

九星9方陣

今日は、午後一時回生病院へ胃の診察に行ったほかは、R氏から依頼されたパズルの検討に時間を費やした。胃はときどきもたれるような感じがあるので、定期的に診察を受けている。来月胃カメラの予定。パズルの問題は2つあり、一つの問題はまだ完全な解が得られていないが、もう一つの問題については、満足すべき解が得られた。その解を下に示す。名前は、R氏は単に9星陣と名づけたが、星陣というのは5星陣、6星陣など星型の陣をいうので、私は、九星9方陣と呼びたい。九星というのは、陰陽道で九つの星に五行と方位を組合せ、これを用いて吉凶を判断するもの。 二黒土星 九紫火星 四緑木犀 七赤金星 五黄土星 三碧木星 六白金星 一白水星 八白土星色や星が重複しているので面白いとは思わないが、それぞれが方位を現わすこと、数字が3方陣の形に並んでいることは興味深い。作成した九星9方陣を下に示す。パソコンが 方陣作る 夏の夜この九星9方陣の特徴は下記の通り。1.3×3のマスの中にある赤地の数は、3方陣になっている。(左上には2個)2.上中央の3×3のマスは3方陣になっていて、縦、横、斜め計8方向とも609になっている。3.183から263までの81の連続数を用いた9方陣で定和は縦、横、斜め計20方向とも2007になっている。4.赤地の部分だけと見れば5数和が縦、横、斜め計20方向とも1025になっている。5.青地の部分だけと見れば5数和が縦、横、斜め計20方向とも1025になっている。6.次にここが九星たる所以で、R氏の着想によるものだが、3×3のマスの同じ場所にある9数和がすべて2007になっている。例えば、左上(二黒土星)の場所(下線を引いているところ)の9数和も2007になる。7.同様のことは、赤地だけを取り出しても言え、同じ場所にある5数和がすべて1025になっている。8.同様に、青地だけの場合も、同じ場所にある4数和がすべて982になっている。9.さらに、3×3のマスの中にある9数の和も3方陣になっている。但し、斜めの一方は成立しない。10.3×3のマスの中の赤地の数の和も3方陣になっている。(下図左参照)11.3×3のマスの中の青地の数の和も3方陣になっている。但し、斜めの一方は成立いsない。(下図右参照)

2007.05.08

コメント(0)

-

北京故宮博物院展

今日は、午前中は、昨日留守録しておいたテレビの俳句や美術番組を見たあと、免許の更新に行き、その後、高島屋で開催されている北京故宮博物院展へ行った。北京故宮博物院には中国歴代の皇帝が集めた文物100万点以上が収蔵されていうそうだが、今回は、西太后と宣統帝(溥儀)の二人にスポットを当てたもので、120点の品々が展示されていた。展示は3部に分けられていた。第一部 清朝の黎明・沖天 -偉大なるご先祖さま第二部 清朝の動揺 -女帝・西太后第三部 清王朝の落日 -最後の皇帝・宣統帝溥儀第一部では、ヌルハチ、康き帝、よう正帝、乾隆帝の絹本肖像画、青玉「皇帝之印」、粉彩瑠空蓋ごう、刷黒龍鳳描金五龍円盤、青花鶴鹿紋鳳尾尊、青玉山子、画琺瑯丹風紋蓋碗など10点が展示されていた。ここの展示品は、どれも正倉院の御物のような気品のあるものだった。第二部では、西太后の生活道具のようなものが多く、衣服、礼服、冠、装身具、香水瓶、化粧品入れ、櫛、鏡、按摩器、指輪、腕輪、簪、靴、帽子飾り、餃子の型、コーヒー沸し、ミルク入れ、金冊文、食器入れ、キセル、大鍋、碗、孫の手、瓶、盆、額縁、図冊、漢方薬いろいろ、扇風機人形などの展示とともに、「垂簾聴政の間」が原寸大で再現されていた。3歳で即位した宣統帝溥儀に代って、西太后が摂政として政治を行っていた部屋である。第三部でも、宣統帝溥儀の生活道具が多く、礼服、靴、自転車、幻灯機、カメラ、香水瓶、筆、筆立て、硯、眼鏡、玩具、鳥かご、風呂桶、人形、胡桃、こおろぎ缶、扇風機、暦、印鑑、ごう、箱、碗、皿、ほう、四書五経、百物図、御花図など、ゴルフもしていたようだ。激動の時代を生きた二人を偲びながら見たが、展示されていたものは、歴史的・博物的価値はあるかもしれないが、美術的な価値のあるものとは思われないものが多く、第1部で展示されている宝物のような展示がたくさん見られると思って行った者には期待はずれだ。写真はパンフレット。故宮院 珍品多し 夏の天

2007.05.07

コメント(0)

-

叔父の一周忌の法事

今日は、昨年亡くなった父方の叔父の一周忌法要に参加するため八日市(現東近江市)へ行った。大阪を朝7時に発ち、八日市には9時に到着した。私の弟の一人は東京から前夜に来ており、一人は広島から早朝4時に車で発って来た。法要は、親戚、近所の方、故人の知人など25名が参列し、従弟宅で午前10時半から行われた。1時間に及ぶ丁寧なお経のあと、浄土宗徳円寺住職から説教があったあと、徳円寺本堂でもう一度お経が上げられ、12時40分に終了した。その後、料亭にて昼食が出され、亡叔父を偲びながら従兄弟同士歓談した。滅多に顔を合わせない従兄弟同士だが、暫しの同席でお互いの近況・家族など語り合い和やかなひと時を過ごした。最後にお墓に行き、卒塔婆を立てお参りし、法事が終った。一日中雨が降る生憎の天気だったが、お寺に行くときとお墓に行くときは小止みとなり幸運だった。法事を終え、大阪に帰着したのは8時前だった。写真は、従弟宅の仏壇、徳円寺、料亭村栄の玄関、お墓にて従弟ら家族春時雨 叔父の法事に 日を合はせ

2007.05.06

コメント(2)

-

ビッグリバー・ジャズ2007

今日は、午前中はテレビを見たりして過ごし、午後は、OAPで開催されたビッグリバー・ジャズ2007を楽しんだ。ビッグリバー・ジャズは毎年5月にOAPで行われていて今年で11回目。参加したいと思っていたのだが、昨年までは5月の第2日曜日に行われていたため、この日にパズルの例会がある私は参加することができなかった。今年からはこどもの日に開催されることになったので、参加出来るようになった。会場は、OAPの広場(室内)とOAP38階(室内)で8つのセミプロのジャズバンドによる演奏が行われた。私は、2つの会場を行ったり来たりしながら、12時半から17時まで、文字通りジャズ漬けになっていた。集った人達は毎年来ている常連も多く、みんな軽やかなサウンドと心地よいリズムに酔い痴れていた。司会者が尋ねていたが、大阪だけでなく、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山から来た人もたくさんいた。演奏は、1バンド45分で、最後のエンディングでは、8つのバンド総出演による合同で、「聖者が町にやってくる」が演奏された。ソロセクションでは普通なら単独の楽器が演奏されるが、この場合は、4つのバンジョーであったり、3つのホルンであったり、2セットのドラムであったりして滅多に見られない演奏を聴くことができた。演奏者の前ではダンスを踊る客が次々と出て来て、演奏者と一体となって楽しんでいた。写真は、会場の模様。上右は38階の室内会場。天気がよかったので、室外会場の方が観客が多かった。下右はエンディングの模様。晩春の 大川端に ジャズ響く写真は、ニューオリンズ・グローリーランド・ジャズバンド、ハッピーゴーラッキー、マホガニーホール・ストンバーズ、ニューオリンズ・レッドビーンズハッピーゴーラッキーは女性アカペラジャズグループ。歯切れのよいリズムセクションが素晴らしい。写真は、ニューオリンズ・ラルカルズ+ジェフ・ブル、ロイヤルフラッシュ・ジャズバンド、早稲田大学ニューオリンズジャズクラブ、姫路キャッスルジャズバンド早稲田大ジャズクラブは創部50周年の記念の年。わざわざ東京から参加。

2007.05.05

コメント(1)

-

胡蝶蘭

今日は、午前中は雑事などで過ごし、午後は所用で神戸へ行った。R氏から依頼されたパズルの計算はまだ続いているが、あと一歩のところでなかなか解が出ない。全検には膨大な時間がかかりそうだし、そろそろ諦める潮時かも知れない。今日の写真は、去る3月12日に1輪目が咲いた胡蝶蘭。今年で7年目になりだんだん手入れもなおざりになりほとんど放置状態。それでもその後次々と花を開き、先日全部の蕾が開いた。しかし今年は花の数が少ない。また、今年は一輪目の開花が3月中旬と遅かったが、例年なら1月下旬に咲き始め、そのまま5月中旬まで咲いている。胡蝶蘭 手抜きの愚痴も 言はず咲く

2007.05.04

コメント(0)

-

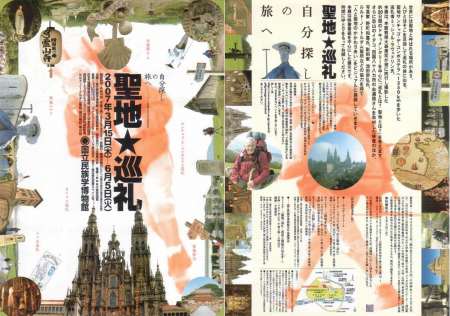

聖地・巡礼展へ

今日は、天気もよかったので、万博公園の散策も兼ねて、国立民族学博物館で開催されている「聖地・巡礼」展を見に行った。9時25分のJR快速で9時37分茨木駅に着いた。バスもあるが天気もよいので、歩くことにした。10時10分公園東口から入場、10時20分に民博に到着。以前はよく来ていたが、万博公園に来るのは4年振りくらいになる。聖地・巡礼という展示で何が見られるのか、余り深くは考えず、ただ四国88ヶ所の遍路くらいしか思い浮かばなかったが、実際に展示されていたのは、フランスからスペインへのカトリックの巡礼コースであった。具体的に言えば、カトリック教の3大聖地の一つであるスペインのサンジャン・ピエ・ド・ポー*のサンチャゴ・デ・コンポステラを目差して、フランスのル・ピュイから1350キロの巡礼の道筋を紹介しているのである。(エルサレム、ローマと並ぶ三大聖地の一つ)巡礼者は、あるフランスの退役軍人67歳。4回目の巡礼だ。1350キロの内訳はフランス側600キロ、ピレネー山脈を越えてスペイン側750キロ。途中で、いろいろな町や教会が通るが、石ころだらけの道や急な坂道、まったく何もない原野のようなところも歩く。15キロほどの荷物を背負って一日30キロ、40日~50日かけて歩くのだ。巡礼には世界各国から参加し、このような巡礼が1000年も続いている。四国の遍路も8世紀に弘法大師が始めてから1200年続いているが、その全行程も1200キロと似ているもののコースの環境は、カトリックの方がきびしいように思う。巡礼者を手厚くもてなす土地の人たちがいることもよく似ている。ビデオと大型スクリーンを使った臨場感ある展示で、巡礼の擬似体験をしたような気分にさせられた。このような巡礼は、各宗教にあり、インド、サウジアラビア、ペルー、中国、チベットなど各国に巡礼地があるそうだ。メイン展示のほか、並行展示されていた池田宗弘の描いた巡礼の道絵巻(1900刊)の原画や、野町和嘉の各国の巡礼の写真も見応えがあった。写真は、パンフレット。歩くうち 信仰心の 湧く遍路一通り見終わると、ちょうど昼食時になったので、日本庭園に行って食事。そのあと、園内を散策して一周した。若葉がきれいで、花としては、コデマリ、シャガ、ツツジ、牡丹、ドウダンツツジ、ハナミズキなどが見頃であった。また、エビナ蘭の展示会が開催されていた。13時30分、日本庭園を出て、久しぶりに民族学博物館(みんぱく)の常設展示も見た。来るたびに思うが、なんと夥しい数の展示物があることかと驚く。それも、普通は滅多にみることの出来ないものばかり。世界には多様な民族がいて多様な文化が育まれてきたことを知らされる。14時30分、みんぱくを出て公園内を歩き回る。北側だけでなく南側にある野球場やサッカー場などにも行ってみた。ガンバ大阪のクラブハウスがあり練習が行われていた。公園を一周し、山田駅まで歩き、阪急で梅田に出て、5時過ぎに帰宅した。写真は、太陽の塔、日本庭園の心字池、ツツジヶ丘、エビネ展。

2007.05.03

コメント(0)

-

安宅コレクション展「安宅英一の眼」と中之島バラ園

今日は、大阪市東洋陶磁美術館で開催されている特別展・安宅コレクション展「安宅英一の眼」を見に行った。美術館の開館25周年を記念して行われるものである。ゴールデンウィークの谷間の日で、お客さんは多くもなく少なくもない入りであった。ゆっくりと説明を読みながらマイペースで約2時間かけて鑑賞した。安宅コレクションというのは、安宅産業(1977年に伊藤忠に吸収合併)の安宅英一氏(1901-1994、同社社長→会長→相談役)が、事業の一環として、収集した1000点に及ぶ東洋陶磁のコレクションをいう。会社崩壊後、コレクションを担保として引き継いだ住友グループから大阪市に寄贈され、大阪市は1982年に当美術館を設立したのである。展示会では、コレクションの成立を時代を追って示すとともに、コレクションに情熱を傾けた安宅英一氏の人となりをさまざまな逸話や知人のことばで紹介している。展示件数は200点にのぼり、一点一点に分かり易い説明が添えられている。展示は、次のように分類されていた。第一部 コレクションの形成 第1期 草創期 1951-1953 この間31点収集 第2期 発展期 1954-1965 この間122点収集 第3期 成熟期 1965-1975 この間国宝2点を含む約800点収集 第4期 整理期 1976第二部 美の選択 中国陶磁 17点、韓国陶磁40点、その他の5点を展示第三部 安宅コレクションの小品特別展示 「至宝に盛る」写真パネル 収蔵陶器に吉兆の料理を盛りつけた写真。 家庭画報6月号に掲載 安宅氏はあまり文章は残さなかったということだが、安宅氏の鑑識眼という面からいろいろな発言が紹介されていたり、画商から買うに当り入手への駆け引きなどの場面も紹介されていて興味深かった。写真は、展示品の一部。パンフレットより。五彩金襴手婦女形水注、国宝飛青磁花生、国宝油滴天目茶碗、青花鯉文扁壷、青花辰砂蓮絵文壷、青磁象嵌蓮唐草文鶴首瓶、青銅*餐文***帰り道、中之島バラ園を通った。見頃には1週間ほど早い感じであるが咲き始めたバラもたくさんあり、一輪だけの写真を撮るなる一番の好機だと思う。薔薇の香の 陶芸館を 包みをり

2007.05.02

コメント(1)

-

扇町公園の花

今日は朝から雨だったが、今日発売されるふるさと切手があるので、大阪中央郵便局へ買いに行った。馴染みの顔が何人か並んでいた。ふるさと切手は1昨年くらいまでは頻繁にかつ多量に発行されたので、郵便局窓口には1か月以上売れ残っていたが、昨年から急に発行枚数を減らしたため、発売当日の昼前には売り切れとなる。雨でもなんでも行かなければ買うことはできない。どうしても行けなくて買いそびれたものもあるが、あとで切手商で5割増+消費税で買って補充することになる。帰りに扇町公園を通った。ハナミズキ、サツキ、バラ、パンジー、サルビアなどの花がきれいに咲いていた。何枚か写真に撮った。もうバラの季節なのだ。近いうちに中の島バラ園にも言ってみよう。カナメモチは秋には赤い実ができるが、春には白く可愛い花を付ける。サルビアは真夏の花というイメージだったが、花壇の苗はもう花を付けている。写真は、バラ、バラ、カナメモチ、サルビア帰宅後は、また、パズルの問題を考えながら過ごした。

2007.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 見栄体裁病に感染するな!!

- (2025-11-21 07:24:51)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【気まずい…】楽天お買い物マラソン…

- (2025-11-21 20:30:04)

-

-

-

- ひとり言・・?

- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション

- (2025-11-19 22:39:26)

-