2020年04月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

【休校期間お役立ち情報】その10 YouTubeでの授業動画の配信について

このところ、勤務校では、YouTubeでの授業動画の配信を各学年単位で行っています。それぞれの学年教員が工夫して作成し、なかなかいいものができあがっています。限定公開なので、お見せするわけにはいきませんが・・・。僕自身は、音楽系の動画を中心に、10年前から個人的にYouTubeで動画を配信してきました。チャンネル名は、「にかとま」です。初期の投稿動画は、次のようなものでした。↓ただ、今回の勤務校での授業動画YouTube配信は、僕の発案ではありません。むしろ、僕は授業動画の撮影・配信には消極的でした。僕の意見は、「動画は一方的でしかなく、早期に双方向のコミュニケーション経路を確保するべきだ」というものです。その意見は、まだ、変わっていません。ただ、「授業がまったくできない」という状況下で、ICT活用の最初の一歩として授業動画の撮影・配信を始めたのは、なかなかよかったのかな、と思っています。なんと言っても、参加障壁が低い。教員はスマホやタブレット、ビデオカメラなど多彩な手段で動画撮影をすることができます。教員の顔出しをしなくてもとることができ、外国語科であれば、ALTの声の出演もできます。編集をせずに投稿することもでき、編集する場合にも、学校の古い型の校務用パソコンにムービーメーカーが搭載されていて、編集が容易です。(※新しいWindows10PCではムービーメーカーは利用できなくなっています。 この点に関してだけは、学校のWindows10が古くてよかった、と思っています。(^^;))動画は、「限定公開」にすることで、検索等では現れなくなり、URLを知っている人でないと現実的にアクセスすることはほぼできなくなります。URLはQRコードに変換するサイトを利用することにより、プリントにQRコードを貼り付けることができ、保護者はスマホのカメラからQRコードを読み取ることで、自分のお子さんに動画を見せることが可能です。(QRコード作成サイトの例)▼「QRのススメ」動画自体は長くても10分ぐらいまで。新教科書に付いている教科書会社のQRコードから見れる動画もふまえ、それでも補足が必要だと思われる内容に限り、学年教師の手作り動画で補足解説を行っています。担任を含む学年教師の手作りのため、一方的ではありますが、「お手紙」をもらったときのような、心のつながりを感じられるものにもなっています。動画の内容は視聴が必須というものではありませんが、室内での運動を担任一同がまず動画の中でやって見せて、「君たちもよかったらやってみてね!」と促すようなものも作っています。ユーチューバー(?)の僕から見ても、「なかなかおもしろいんじゃないの」と思えるものが多く、現役小学校教諭の動画作成能力もまんざらでもない、と感じました。1年生向けにはパペットを登場させて教育テレビのようにしたり、子どもたちの実態を考えて工夫しています。動画配信以外では、プリント課題をポストインで担任が投函・回収するやり方をとっているため、視聴覚教材で補足することは、プリントだけでは学習することが難しい内容について、一定程度役に立っているのでは、と思います。また、YouTubeの動画を配信するには、学校としてGoogleアカウントを取る必要があります。アカウントをとったことにより、在宅でもネット上で動画の投稿やチェックがおこなえ、GoogleドライブやClassroomなどの利用も副次的に可能になりました。(Googleドライブの利用はまだ全くやっていませんが、在宅勤務では今後ファイルのやりとりをする必要が生じてくると思われ、学校外からアクセスできるクラウドサービスの利用は必須かな、と考えています。)先週新たに分かったのですが、在宅環境の新しいPCであれば、投稿済みのYouTube動画に部分的にぼかしをいれることや、編集で部分的にカットすることが可能でした。部分的にぼかしをかけるのは、隠したいところを追尾する機能や、同時に複数箇所にかけられる機能があり、重宝します!▼YouTube:動く対象にモザイク加工できる「カスタムぼかし」の使い方 (「PLUS1WORLD」様)現役ユーチューバー(?)の僕にとっても、新しい発見の連続です。「学びを止めない」ために、YouTube動画の利用も含め、いろいろなやり方を検討し、実践していくことは大事なのかな、と思います。確かに、動画での授業は、NHK for schoolをはじめとして、すでにいいものがたくさんあります。ただ、そういった既存のものも利用しつつ、足りないところを各学校の工夫で補っていく、というのは、いいんじゃないかな、と思っています。

2020.04.29

コメント(1)

-

Androidタブレットを子ども専用に、新規に設定!

休校が続いています。そんな中、前回の記事には、多くのアクセスと高評価をいただきました。ありがとうございます。▼【休校期間お役立ち情報】その9 休校中の家庭学習について、親としての感想我が家の子どもたちは、プリント学習中心ではありますが、このあいだ、学校から新しい提案がありました。4月22日、次のような保護者宛てメールが届いたんです。「臨時休校が長期化する中、各ご家庭や児童とのつながりを保つためのツールとして、オンライン通信アプリのZoomを活用することを試みます。」おっ、やったー。これで、新しい教育のカタチが、具体的に見えてきました。その翌日から、さっそく、最初の接続テストが、学校と各家庭をつないで行われました。我が家の子どもたちは、担任の先生はもちろん、久しぶりにお友達の顔が見られて、とても喜んでいました。これを機会に、上の子がスマイルゼミで使っていたタブレットを、子ども専用に設定することにしました。親がいないときでも子どもだけで今後自宅オンライン学習をしなくてはいけなくなるだろう、と思ったからです。ZOOM自体は、とても簡単。ZOOM接続テストの初日は僕がちょうど在宅勤務だったので見届けましたが、子どもだけで充分やっていけそうでした。初日は上の子のクラス、2日目は下の子のクラスの接続テスト。2日目は親不在でしたが、上の子が下の子にやり方を教えて、問題なくできたようです。ところが、子ども専用のタブレット端末にするにあたり、「動画を見すぎるのでは」「不適切なネット情報にアクセスしてしまうのでは」などの懸念がありました。ええ、それはもう、ものすごい懸念です。親不在で動画を見すぎるのは、これまでの休日の過ごし方を見ていても、火を見るよりも明らかでしたから。そこで、Googleファミリーリンクというものを使って、子ども向けの制限をかける設定をしたのですが・・・。これが、かなり大変でした。他の方のために、何がどう大変だったか、お伝えしますね。まず、スマイルゼミのタブレットは、退会後に初期化すると、Androidタブレットとして、使えるようになります。Androidというのは、僕は知らなかったのですが、Google社が売っている携帯・タブレットなんですね。Apple社のiPhoneやiPadが好きなので、自分が使うのはもっぱらそっち。Androidのことはわからず、僕の基礎知識のなさも、今回苦労した原因でした。Androidタブレットを初期化すると、まず使用者のアカウントを設定することになります。これは、僕が持っているGoogleアカウントを使うなら、そのまま普通に使えました。ところが、子ども向け専用端末にして制限をかけようとすると、大人のアカウントとの併存ができない!そういうわけで、もう1回初期化です・・・。Googleファミリーリンクというのは、保護者の端末で子どもの端末を管理するもの。使えるアプリが制限され、アプリ使用時間の制限もかけられます。また、どのアプリをどれくらいの時間使ったかが、親に分かります。時間帯による使用制限もかけられて、初期仕様だと21時から7時は使えなくなります。これらの機能は、素晴らしいのですが・・・とにかく、設定は、大変でした。まず、親の端末はAndroidでなくてもOK。僕のiPhoneにGoogleファミリーリンク保護者用のアプリを入れて、子ども専用のGoogleアカウントを作りました。▼保護者向け Google ファミリー リンク(iOS用)この時点で、僕と子どもそれぞれがメールアドレスを持つことになりました。これにより、後々、僕と子どもがメールでやりとりをすることにも、つながっていきます。(金曜、さっそく子どもから、メールが来ました。子どもからメールが来るのは、新鮮!)さあ、ここからです。何度もやり直したのは・・・Googleファミリーリンク保護者用のアプリで設定を進めると、子ども用の端末を横において、子ども用端末の設定を進めるように指示が出ます。これがねえ、何度も止まるんですよ。「ダウンロードを待機しています」と出て、そのまま・・・おおぅ!!何度やりなおしたことか。初期化、しまくり。調べまくってようやくわかったのは、「子ども用の端末を横において、というのは、Bluetooth通信をするため」ということ。「Bluetooth」の「ぶ」の字も画面上に出さないで、そんなの、わっかんねえよ!普段僕は無線通信が体に害があるかもしれないという恐怖感から、Wi-FiやBluetoothはオフにしていて、必要があるときのみONにしているのでした。まあ、Bluetoothは弱い電波らしいので、常時ONでもいいのかもしれないけど・・・。同じ悩みを持っていた保護者様のサイトに行き当たり、そのことを教えてもらいました。ありがとう~~~!!▼Googleファミリーリンクができない!うまくいかない!!スマイルゼミをandroid化! (「ねむいときはねましょう」様)ただ、子ども用の端末は、初期化後すぐに設定しようとすると、当然Bluetoothはオフになっているので、うまくいきませんでした。つまり、初期化後すぐの設定は、最低限のことだけをしてスキップし、いったんBluetoothをオンにして、続きの設定をBluetoothオン状態にしてする必要があったのでした。その後、Googleファミリーリンクは機能するようになりましたが・・・。Android特有の現象なのか、文字入力が花びら状になっていて慣れなかったり、急に文字入力時の文字が二重に重なって入力不能になったりと、困ること、連発。パソコンで検索しまくって、なんとか解決はしました。文字入力の設定は、子どもの意見も聞いて、「フリック入力」に変えました。いやあ、自分はデジタル端末に詳しいほうだと思っていたけど、全然そんなことはないことを痛感しました。おかげで、Android端末に少しは詳しくなれましたけど。皆さんも、子供用の端末の専用設定をされる際は、お気を付けください。Bluetooth!なお、今回の設定にあたり、次のサイトも、かなり参考にさせていただきました。ありがとうございました。▼タブレットやスマホを子供に持たせるには|制限をかける方法とアプリ (「iPhone格安SIM通信」様)▼Google謹製の子ども用スマホを完全に支配下における親向けアプリ「ファミリー リンク」を使ってみました (「Gigazine」様)P.S.最近は休校期間中の支援コンテンツとして教科書会社が動画コンテンツをかなり公開してくれていますが、Googleファミリーリンクを使うと、子供用の端末にはYouTubeは絶対に入れられなくなります。YouTube Kidsは使えるのですが、子ども向けでも見られない動画があるようで、そういった学習支援のYouTube動画が視聴できないのです。(啓林館の「わくわく算数」の動画は見られませんでした。)子ども用の制限をかけるのも、よしあしですね。子ども専用の動画しか見られないのは、安心感がありますが、学習用コンテンツは見られるようになるといいなあ。

2020.04.26

コメント(2)

-

【休校期間お役立ち情報】その9 休校中の家庭学習について、親としての感想

3月末まで書いていた特集記事 【休校期間お役立ち情報】。まだまだ休校が続きそうなので、需要がありそうです。不定期にこのテーマでまだまだ書いていきます。我が家は休校がずっと続いている地域にあります。うちの子どもたちには「課題」が届きますが、基本的にプリントやドリルです。夏休みでもないのに夏休みがきたような感じです。学校がないので当たり前かもしれませんが、学校で教えていたことを家庭で教えないといけないようだと、これは家庭の負担は、ものすごいものがありますね・・・。学校や担任によっても、課題の量や内容に差があるようです。大量の課題が出たうちの息子は、やる気はあるのですが、何しろ量が多いので、なかなか苦しんでおります。。。今日は僕ははじめての在宅勤務でしたので、勤務時間終了後、自分の子の勉強を見ました。在宅勤務は、通勤時間がないので、勤務の開始と終了の前後に余裕ができるのがいいところです。以下は、子どもがやっていた課題をひととおり確認した上での、感想です。国語や算数は教科書+プリント課題で、まだなんとかなりそうです。教科書を見ながら、穴埋めしていく課題は、ハードルが低く、取り組みやすいのが、いいですね。(僕も、特別支援教育に携わる者として、よくやる手です。)しかし、難易度が上がると、子どもが自立的にやっていくのは、なかなか厳しくなります。オンラインとプリントの合わせ技とかで、視覚的なヒントを多用しながらプリントに取り組めれば、少しはマシかもしれません。うちの子はまだプリントオンリーですが、市としてはオンラインの利用を模索しているようです。漢字ドリルの課題も出ていますが、うちの子は漢字の間違いがちらほらありました。漢字の間違いは、親が気づいてやらないと、間違いを指摘されるのが、先生に課題を提出して、その結果が帰ってくる2~3週間後、ということになります。やっぱり親が見るしかないか・・・。ただ、もしもオンラインで学校とつながることができて、書いた漢字を写真に撮るとかして学校の先生に見てもらうことができれば、担任が早めに気づいて間違いを指摘してくれるようになるかもしれません。そういうことを考えると、やっぱりオンラインを導入した方が、親の負担は軽くなるかな・・・。理科は教科書を写しただけで実験・観察を実際にしていないのが気になります。とりあえず親のマルつけのときに教科書のQRコードをスマホで読み取って、動画や音声を視聴させました。新教科書は、ところどころQRコードがついているのですが、これがかなり助かります。ご存じの方は多いでしょうが、スマホのカメラで読み取ると、該当のサイトのアドレスが読み込まれますので、関連動画などに簡単にアクセスできるのが、QRコードです。便利な世の中になったものだ。余談ですが、小学1年生なんて、入学式の次の日から休校になって、鉛筆の持ち方も習っていないのにプリント課題をするという、大変な状況になっています。ただ、小1の国語か書写の教科書の最初の方には、鉛筆の持ち方のQRコードがあると思います。(たぶん)これを読み込んで動画を見せると、家庭で鉛筆の持ち方を指導する際にかなり使えます。このタイミングで小学校教科書が新教科書に切り替わったのは、不幸中の幸いかもしれません。話を理科に戻します。5年の理科は「顕微鏡が家にあるかもしれないから、実際にやってみるように」と伝えましたが、どうやらなかったようです。ないものは、さわれないなあ。。。休校が続いて家庭で新年度の学習をしないといけなくなった場合、一番実施が難しい教科は、理科かもしれません。なにしろ、ビーカーやフラスコがある家庭というのは、珍しいですからね・・・。春の草花の観察くらいなら、できるかもしれませんが。器具を使った実験というのは、たとえオンラインで学校とつながったとしても、動画で見ただけでは、さすがに学習したとは言えないでしょう。せめて、立体映像くらい使わないと、学習にならなさそうです。「ドラえもん」のいる未来なら、物質転送装置で学校から顕微鏡とか実験器具が送られてくるかもしれませんが、さしあたって今回の休校がどんどん伸びた場合、理科の実験は、どうしたもんでしょうね?ここまで読まれた方は気づかれたと思いますが、うちの子の学校では、新年度の学習もぼちぼちプリント課題に入ってきております。まあ、それは、遅かれ早かれ、そうせざるを得ない状況だと思います。これだけ休校が続いて、昨年度の復習ばかりでは・・・と思いますので。その場合、国語の物語教材や音楽でリコーダーを吹く課題は、範読を聞いたり、模範演奏を聴いたりすることが最初にできると、子どもだけでも学習していきやすいと感じました。そういえば、音楽の教科書の曲の模範演奏は、教科書会社のサイトで聴けるようにしてくれているものがあります。学校の先生でも知らない人が多い気がしますが、これは、家庭で音楽の課題をさせるなら、かなり助かるんじゃないでしょうか。我が家の子どもたちにはリコーダーを吹く課題が出ているのですが、どんな曲か分からずに吹くのは、なかなかハードルが高い。というか、ちょっと無理がありますぜ。たとえば、我が子に小5のリコーダー課題として出ていた「小さな約束」ですが、楽譜だけだと、曲の感じとか、テンポとか、分からなかったんです。↓のリンク先から模範演奏を聴くと、どんな曲かがすぐに分かってとてもよかったです。▼教芸 教科書掲載 歌唱教材ライブラリー – Just another Music (2020年度 休校期間限定 自宅学習支援コンテンツ)この教科書会社以外も同じサービスをしているかは分かりませんが、「音楽」の課題が出ている家庭は、こういうのを調べてみると、いいかもしれません。学校の先生は、こういうのが利用できるなら、家庭に知らせておくと、喜ばれるかもしれませんね。

2020.04.21

コメント(0)

-

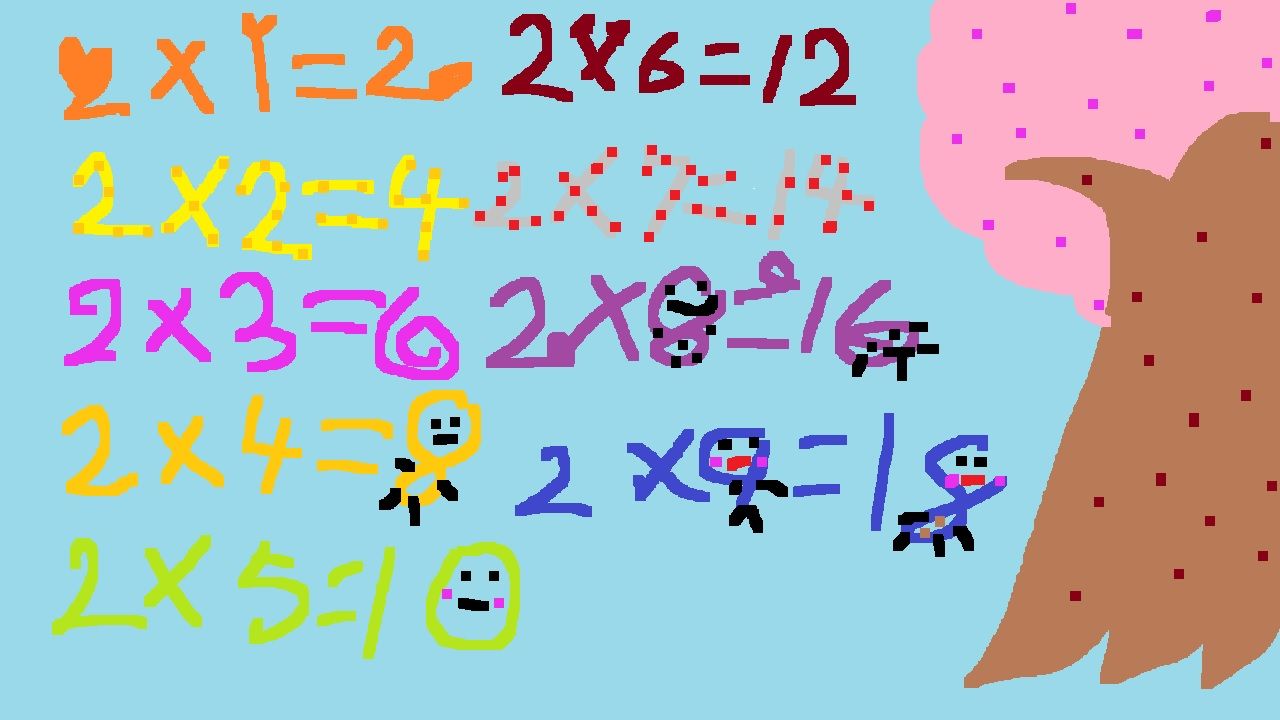

【動画】「パプリカ」のリズムにのって九九を言おう!(九九チャンツ【答えの声なし】)

前回のブログ記事で宣伝した「九九チャンツ」の、こたえなしバージョンを追加公開。音声部分の、九九の答えのところが、なくなっています。ぜひ、動画を見ながら、九九の答えを言ってみてください。ほんのちょっとだけ、途中の九九に変化をつけてみました。どこがちょっと変わっているか、わかるかな?ちなみに、前回公開の九九チャンツ【こたえつき】は、現時点で123回再生され、3つの「いいね!」をいただきました。ありがとうございます。

2020.04.19

コメント(1)

-

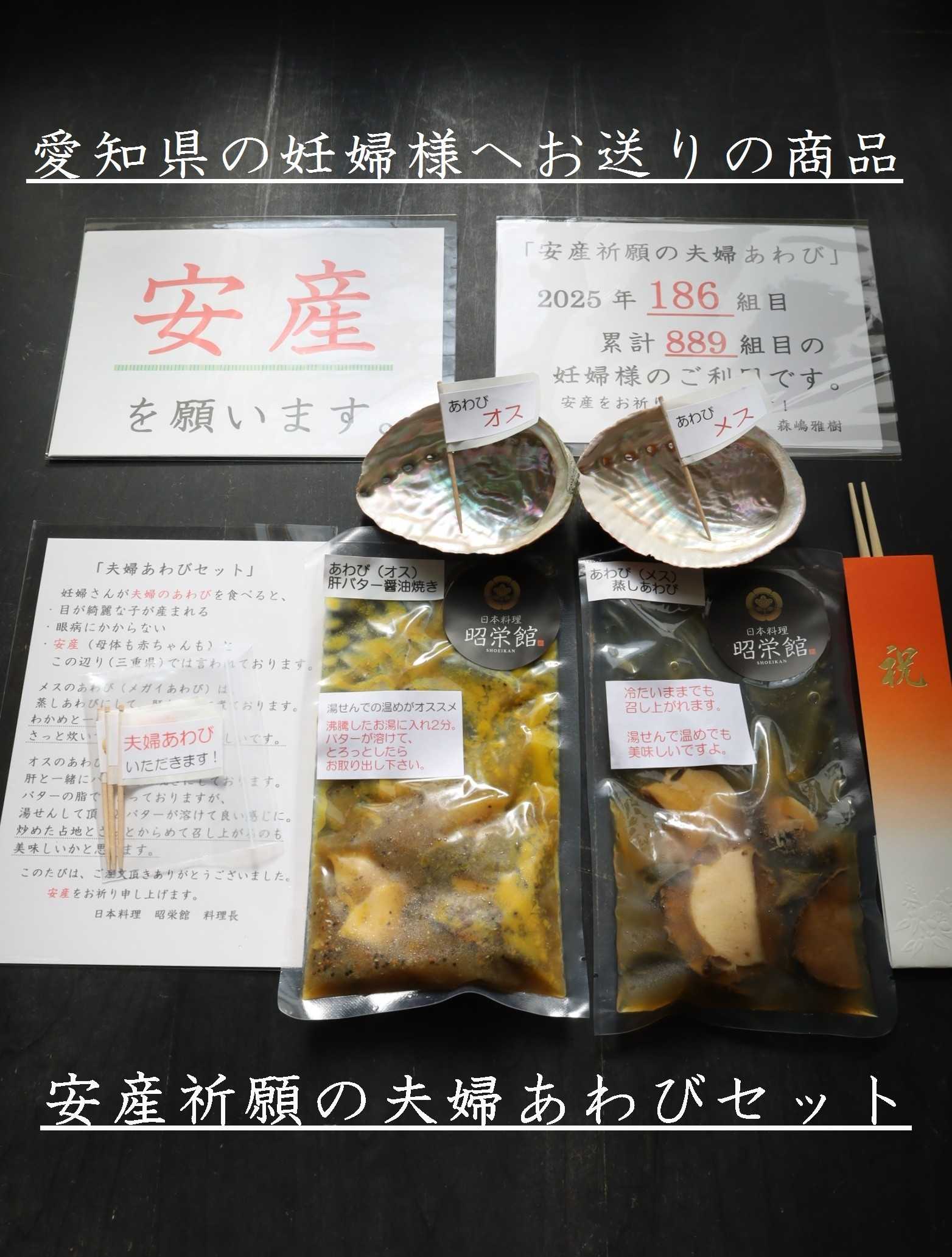

【動画】「パプリカ」のリズムにのって九九をおぼえよう!(九九チャンツ【こたえつき】)

前々回のブログで作成レポートを書いていた「九九チャンツ」の動画を、先ほどYouTubeに公開しました。娘の「ゆるる」が動画作成に全面協力してくれました。九九の段を言い終わった後、九九がズラズラ出てくる、とかは、娘のアイデアです!(「ゆるる」はネットデビューにあたって娘が考えた芸名です。)せっかく作ったので、お役立ていただければ幸いです。答えの声が省かれている「こたえなしバージョン」も、近日中に公開予定です。

2020.04.13

コメント(0)

-

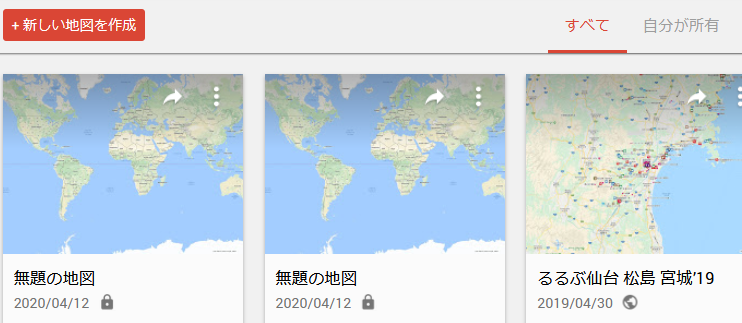

大規模校で役立つ!住所録から、Googleマップに一括してピン立て

大規模校で役立つ!シリーズの3回目です。おっと、いつの間にシリーズ化していたのか。第1回と第2回は、コチラ。▼大規模校で役立つ!エクセルファイルの複数人同時編集(エクセルファイルの共有)▼大規模校で役立つ!別のエクセルデータから「探してくる」操作の自動化今年は非常事態ということで、家庭訪問がなくなったりしていて、新しい担任が自分の受け持ちの子のご家庭がどこにあるかが把握できていないかもしれません。学校によっては家庭訪問はしないけれど、ポスト投函して回るというところもあり・・・。まあ、何にしろ、子どもたちの登下校ルートの安全確認や、いざというときに子どもをおうちまで送っていく場合なども考えると、担任は受け持ちの子の家の場所を早期につかんでおきたい、と考えるものです。特に、新入生の家がどこにあるかを地図上でババッと表示させられると、新1年生の登校班がどこになるか判断したり、登下校時の見守りを学校職員が考えたりする際に、とても役立ちます。そこで今回は、エクセルの住所録から、Googleマップに一括してピン立てを行い、地図上のどこに該当住所があるのかを瞬時に表示させる方法をご紹介します。実際に自分でやって、スクリーンショットをとって解説すればいいのですが、僕も案外忙しいので(笑)今回はすでにネット上にある詳しいやり方にリンクを張るだけで済ませちゃいます。以下のサイトが、画面写真が多くて分かりやすいので、オススメです。▼GoogleマップにExcelのデータを表示する(1) (スマートワーク総研様)ただ、このブログも含めてですが、ネット情報は書いた人も気づいていない間違った情報が含まれている可能性があります。なので、特に個人情報などを扱う際は、本当に安心・安全なのかを、別の情報源もあたって、ウラをとることを、オススメします!(本ブログだけに頼らないで、自分でも調べてね!!)なお、この方法は作業する人がGoogleアカウントをとっている必要があります。住所のデータは、検索するだけならネット上に流出することはありません。普段から、住所で検索かけて、マップで場所を確認することがありますよね?あれを一括してやるだけです。ただし、「マイマップ」という自分だけが見られるところに、読み込んだ一覧は保存されます。自分だけが見られるとは言え、中身が何を示しているのか分からない名称にしておいたほうがいいでしょう。「非公開」とかカギマークとかが、他の人には見れない印です。そういうチェックは万全にしておきましょう。実は今回のこの機能はずいぶん前から使える機能で、知っている人は以前から家庭訪問などに使っていたらしいのですが、今から12年前に個人情報漏洩があったらしいです。僕の調べた範囲ではGoogleマップの情報漏洩は2008年のものが多く検索にかかる一方でここ数年は見られないので、Google側でも改善が図られたのかもしれませんが、油断はできません。個人情報漏洩は本当に怖いので、結果だけ見たらすぐに削除し、自分でさえも後から見られないようにしたほうがより安心です。ピン立てされた状態の地図をスクリーンショットで撮り、自分のパソコンに画像として保存しておけば、自分専用とはいえネット上に残す必要はないでしょう。ちなみにこの機能、旅行に行くときに行きたい場所を一括表示させると、旅行の行程を考えるのにも使えますよ。僕は昨年東北に行くときに、行きたい場所を地図表示させて旅行計画を練っていました。今回は、住所録から、Googleマップに一括してピン立てをする方法をお伝えしました。第4回も・・・あるかもしれません。リクエストがあれば・・・。

2020.04.12

コメント(0)

-

音声をパソコンに録音する方法と重要な注意点

一昨日、勤務校の隣の席の先生の要望にお応えしまして、休校中の子どもたちのために「九九チャンツ」というのを作りました。チャンツというのは、外国語活動でよくやるのですが、簡単に言うと、リズムに合わせてしゃべるやつです。歌にしなくても、打楽器のリズムが流れているだけで、九九を言うのが格段に楽しくなります。勤務校の2年生には休校中の教材として、CDにして配布されるようです。僕も個人的に動画にして来週にはYouTubeに公開しようかと思っています。うちの子たちに「動画用の絵を描かないか」と誘ったら、やる気になりまして・・・(笑)動画で使う素材を現在絶賛作り中です。さて、公開に先立ちまして・・・コロナ騒ぎで、にわかにネットを介した配信が注目を集めていますね。「やったことないけど、やってみたい」という人も増えているのでは・・・。そこで、僕が今回「いんいちが」「いち!」とか、録音するのに使った機材を参考までに紹介します。ソニー SONY ECM-PCV80U PC用ボーカルマイク [φ3.5mmミニプラグ+USB][パソコン マイク 録音 ECMPCV80U](リンク先税込価格 4260円。ただし売り切れ中(笑))マイクは録音できれば何でもいいと思いがちですが、ある程度経験すると、「何でもいいわけではない」というのが、分かってきます。高くていい品はいっぱいあるのですが、初心者なら、とりあえず初心者向けで評判のいいものを買うといいんじゃないでしょうか。僕はPC録音用ではない普通のマイクを長年使っていましたが、「やっぱりソレ用のを買った方がいいんじゃないか」と思って、買ってみたのが、上のマイクです。このマイクが入っていた箱には、でっかく「ニコニコ動画 YouTbeにおすすめ」と書いてあります。PCへマイクを使って録音する際、初心者にはとても使いやすい録音機材なのではないかと思います。発売からずいぶん年数が経っているようで、評判はいいのですが、最新のマイクの方が、もしかしたらもっといいのがあるかもしれません。そこはそれ、いろいろ調べてみてください。これのいいところは、簡易のオーディオインターフェイスがついているところ。オーディオインターフェイスというのは、マイクとパソコンをつなぐとき、間にかませる「つなぎ役」です。僕なんかは面倒くさがりですから、よくパソコンのマイク端子に直つなぎとかしたりしていましたが、そういうのは、あまりやらない方がいいです。ノイズとか、音質とか、いろんな意味で。初心者の録音用マイクは、簡易のオーディオインターフェイス付きのものがありますので、一応、そういうものを介してつなぎましょう。ほかに使ったものとしては、ちょっと前にポップガードを買ったので、それも使いました。なくてもいいといえばいいのですが、前に朗読を録音したときに、「こういうのがいる」と思ったので、注文していました。今回が初使用でした。PO-5S キクタニ ポップブロッカー(リンク先価格 1,890円)ポップガードがなぜいるのか、については、僕は下のサイト様で勉強しました。分かりやすいです。▼ポップガードとは?使い方と注意点,素材による違いなどのまとめ (萩原悠.com様)ここからは、上の2つの機材を使って録音してみた感想です。例によって面倒くさがってほぼ1発録りで、失敗した部分だけ2度目の録音をしたのですが、使えるレベルでちゃんと録れていました。Amazonの商品レビューだと「録音した後の音が小さい」というのがありましたが、ノイズが乗らずに声を出していないところを完全に無音として声だけ拾ってくれたので、音量なんて後でどうにでもなるので、全然OKでした。ちなみに、1つめのテイクと2つめのテイク、どっちを採用するか、みたいなのは、僕の場合は作曲ソフト上に音声データを並べて、聴き比べています。作曲ソフトを持っていない人は、音声データの編集ソフトであれば、同じようなことができます。以下は作曲ソフト「Ability」上の画面です。AUDIO1は、「いんいちが」とか、九九の問題を言っている録音のテイク1。AUDIO2は、部分的に録り直したときの、テイク2。AUDIO3は、九九の答えだけを言っているトラック。波形の場所が、それを物語っています。AUDIO1とAUDIO2が1カ所だけ、重なっているところがありますね。もし「九九チャンツ」が公開されたら、どこがこの場所か、気をつけて聴いてみてください。録音後の音声データの作業時は、とにかく雑音が乗っていないと作業が楽です。マイク直つなぎとか、ボイスレコーダーに直接録音とかで今までずいぶん雑音と戦ってきたので、そこは本当に重要なポイントだと思います。音声をパソコンに録音して後から編集する際の重要な注意点、ノイズを減らせ。以上!

2020.04.11

コメント(2)

-

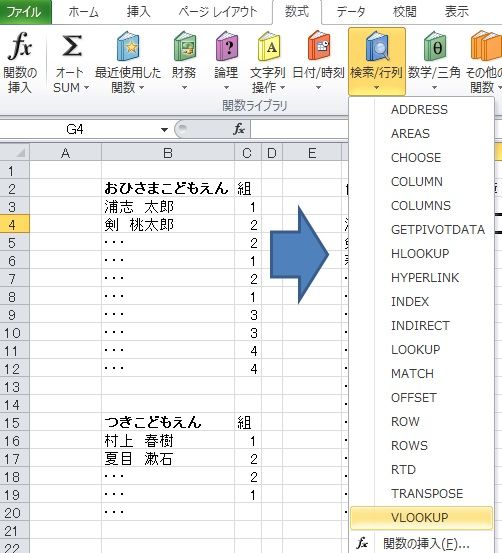

大規模校で役立つ!別のエクセルデータから「探してくる」操作の自動化

昨日に続いて、特に新年度のエクセルデータベース業務を速くするワザの紹介です。僕は現勤務校ではここ数年名簿担当をしています。児童数800人規模の学校の名簿担当は、とっても大変。年度が替わると、100人を超える新1年生が入ってきます。在校生も、年度が替わると、すべて所属クラスが変更になります。全児童データを、書き換えないといけません。最近は、校務支援ソフトがその支援をしてくれるようになりました。デジタル管理がベースになり、一括コピペができる分、たしかに作業は楽になりました。ところが、校務支援ソフトは、市内共通のソフトであるために、自分の学校の特殊性に合わせてくれません。平たく言うと、融通が利きません。(^^;)結局、融通が利くエクセルでデータベースを別に操作し、足りないところを補完しなければなりません。そういうわけで、あっちのエクセルのデータを見て、こっちのエクセルのデータを入力する、という手間が、ちょくちょく発生するわけです。具体的な例で説明しましょう。新1年生のクラス分け。子ども園ごとに名簿があり、それぞれの児童名に新クラスが割り振ってあります。 Aさん 1組 Bさん 2組といった具合です。それを参照し、全1年生の名簿に、新クラスの情報を付加していきたい、という場合。「子ども園ごとの名簿」から、目視で、Aさんを探し出して、「1組」と入力しますか?100人を超える規模で、そんなこと、めんどくさいですね。僕はめんどくさいです。めんどくさい人は、こう考えます。「AIが代わりにやってくれたらいいのに」まさに、そうです。そんなときのために、コンピュータはあるのです。コンピュータは、パターン化された作業を自動化し、人間をめんどくさいことから解放してくれるのです。今はやりのAIじゃなくても、ちょっとぐらいのことは、エクセルに命令すれば、できます。エクセルへの命令は、数式です。 =○○+○○ みたいなやつです。数字以外に、英語(?)も使います。 =sum(**:△△) みたいなやつです。ちょっとしたプログラミングです。しかし、本格的なプログラミングと違って、1行だけで済みます。よくわからなくても、数式をコピペすれば、自分のエクセルで使えます。こういうのを、関数といいます。別のエクセルデータから「探してくる」関数VLOOKUP関数という命令を使います。LOOK UPは、「上を見る」という意味ですが、「調べる」という意味もあります。エクセルの場合、「探してくる」という意味だと思って、いいでしょう。VLOOKUP関数についての解説は、いろんなWebサイトにあります。初心者向けに分かりやすい解説もあります。以下のサイトは、なかなか分かりやすいです。▼【エクセル】VLOOKUP関数とはいったい何者なのか、みなさん気になっていると思います。 (株式会社LIG)以下は僕が用意したサンプルです。まず、こういう「探してくる」系の命令は、「数式」とか「関数の挿入」の中の、「検索/行列」というグループにまとめてあります。今回の関数以外にも、便利なものがいっぱい。興味がある人は、勉強してみましょう。今回は、そこから「VLOOKUP」を選択。探し出してきたデータを入れたいところに、関数を入力。今回は、児童名の横の、新クラスの番号。VLOOKUPを選んだ時点で、入力ボックスが出ます。検索値は、「これと同じやつを探せ」という元データ。今回は、左横の児童名です。範囲は、参照先の範囲で、含まれるデータの最初の番地から、最後の番地までを範囲指定します。列番号は、範囲の中の何列目にほしいデータがあるか。今回は、2列目です。検索方法は、とりあえず「0」にしときましょう。あまり深く考えないこと。関数の世界はややこしいので、完全に理解してから使おうなんて思わない方がいいです。やりたいことができれば、とりあえずそれでいい。(笑)ちなみに、参照先のデータは別のエクセルファイルでもOK。同時に開いて、クリックして選択するだけです。この数式を、全児童の分、一気に貼り付けるだけで、一気に新クラスが判明します。気持ちいい!一応、合ってるかどうか、確認はしましょう。「あ・・・ちがってた」はい。確認すると、ミスに気がつきます。数式を普通にコピペすると、相対参照なので、参照先の範囲がずれます。何を言っているか分からない人は、↓を参照 ▼【エクセル】「相対参照」と「絶対参照」の違いは? 数式のコピー時に差が出ます (GetNavi web)参照先の範囲は常に固定しておきたいので、範囲指定を選択状態にした際、キーボードのF4キーを押して、絶対参照に変えておきましょう。後は、この数字を昇り順で並び替えれば、クラスごとの名簿が完成します!ちなみに、このクラス番号をさらに別のエクセルにコピーした場合、そのままコピペすると、数式ごとコピーしてしまいます。表示されているクラス番号をそのまま使いたい場合は、「値のみ貼り付け」を使用しましょう。▼形式を選択して貼り付け:「値の貼り付け」基本編 (Be COOL Users)もっとサクッと簡単に書くつもりが、長くなってしまいました。ここまで読んでいただいて、ありがとうございます。皆様のお役に立つところが少しでもあったなら、うれしいです。

2020.04.05

コメント(0)

-

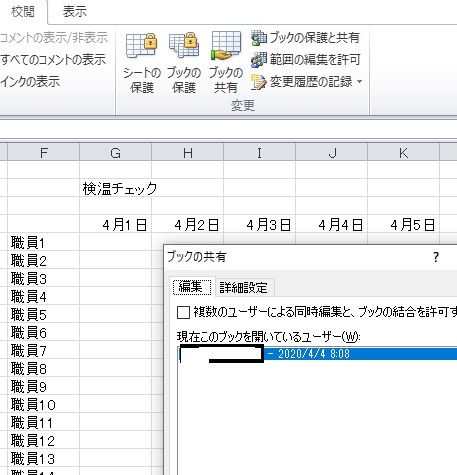

大規模校で役立つ!エクセルファイルの複数人同時編集(エクセルファイルの共有)

学校職員の間では、エクセルの同時編集ができる「共有」設定ができることが、全く知られていません。 そのため、他の人が開いていると「読み取り専用」になって編集できないので、やろうとしていたことができずに後回しにして、そのまま忘れてしまいます。。。 かく言う僕も民間会社に勤めていたときに教えてもらって、それ以来学校に勤め始めてからもずっとその機能を忘れていました。 2週間ほど前に初めて教頭先生に「読み取り専用にならずに同時に開ける設定があります」とお伝えすると、驚かれました。 勤務校はパソコンを配布されている職員だけでも40人くらいいるので、今年度は「エクセルの共有設定」を広めようと思い立ち、昨日の職員会議で皆さんにお知らせしました。皆、一様に驚かれていました。(ごく少数、すでに知っている方もいたようですが。)↓以下は、エクセルの共有イメージです。編集箇所がぶつかったらどうなるのか疑問に思われている空気も感じましたので、「安心してください。 ほかの誰かと同じ箇所を編集していたら、保存するときに、 そこは○○さんがこんなことを書いてますよ、とエクセルが教えてくれます。」とお伝えしました。そんな説明で伝わったかどうか、わかりませんが。 パソコンはうまく使えばめっちゃ時短になるのに、学校職員はまだまだそのあたりが疎い、、、使い方のワザについて、押しつけはしませんが、お知らせはしていきたいなーと思っています。ちなみに、職員会議で参考サイトとして挙げさせていただいたのは、以下のサイトです。▼仕事で便利!エクセル(Excel)ファイルを共有する全手順 https://navi.dropbox.jp/excel-file-sharing (Dropbox-navi内記事、2016.5.17 公開、2019.1.30 更新)学校教職員にとってパソコンに詳しいかどうかは、業務の本質ではありません。でも、ちょっと知ると便利なことも多い。「勤務の効率化」を図りたい人は、積極的に知識やスキルを身につけていくといいのでは?次回も、大規模校のエクセル事務作業で役立つワザをお伝えしようと思います。大規模校って、全クラスの時間割、全児童生徒の名簿等で、エクセルで大量のデータを扱うんですよね。そういう仕事を割り当てられた人は、はっきり言って、エクセルに詳しくないと、めっちゃ大変だと思います・・・。

2020.04.04

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1