2020年12月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

大正時代の小学校教員も忙しかった!~『100年前から見た21世紀の日本』

大晦日です!普通なら1年を振り返るところですが、今年はちょっと奮発して、100年振り返ってみたいと思います。年が終わるまでに歴代映画中興行収入1位になった「鬼滅の刃」。その時代設定がおよそ100年前。大正時代です。ちょうどその時代と今を比較する検証本があるのです。今と同じことが100年前にもあったりして、けっこう面白い。『100年前から見た21世紀の日本 大正人からのメッセージ』(大倉幸宏、新評論、2019/10、2000円)本書では大正時代の書物を多数引用し、その時代のことを事細かく伝えてくれます。大正時代の本をそのまま読もうとするとなかなかしんどいですが、一部を引用してくれることで、大変読みやすくなっています。また、現代の視点で見ることで、非常に感慨深いものがあります。たとえば「教員の勤務実態」については、次のような記述があります。====================・今日の小学校教員にはその学校勤務中余裕というものが全くない。 朝から帰るまで勤務に追われて少しも休息時間というものがない。(西川三五郎『立憲的教育施設の実際』1914年、本書p39より)====================「これ、大正時代から言ってたの!」と、驚きを禁じ得ません。小学校に勤めていますので、休憩時間の確保ができないというのは痛いほどよく分かります。小学校教員はトイレに行く間もないという話を聞くことがありますが、本当にそうなのです。そうはいってもトイレにはどうしても行きたくなるときがあるので(笑)、僕の場合は目の前の子どもに断って、「ちょっとトイレに行かせてね」と言ってトイレに行っています。もちろん時間割上の「休み時間」はあるのですが、それは「休み時間」であって「休み時間」でない。次の授業のための準備時間であり、終わった授業の後始末をする時間であり、子どもの話を聞く時間であり、僕の場合はさっきまでしていた通級指導の記録を書く時間であります。通級指導を楽しみにしている子の場合はこの「休み時間」から教室に来ますので、子どもの相手をしつつ、記録を書きつつ、後片付けをしつつ、次の準備をしつつ、トイレに行っています。学級担任の場合はもっと切実だと思います・・・。次の記述も含め、あまりにも今と同じなので笑っちゃいます。笑っている場合ではないですが・・・。====================・今日の小学校は授業参観、職員会議、学年会、やれ何やれ何と毎日のように居残らねばならぬような事務が随分多い、これらは局外者の知らぬ所である。(西川三五郎『立憲的教育施設の実際』1914年、本書p44より)====================100年経って、「働き方改革」の波がやってきました。この波に乗って、働きやすい職場にしていきたいと思う次第です。勿論、この本は教員のことばかり書いてある本ではありません。ほかにもいろんなことが書いてあります。自分の今の職業や立場の「100年前」が出てくると、思いのほか勉強になったり、刺激になったりするかもしれませんよ。それではみなさま、よいお年を。すこしでもよい環境作りにお互い邁進しましょう~。

2020.12.31

コメント(0)

-

「0点であろうと、宝物」~ひろさちや『「ずぼら」人生論』

古本で購入した ひろさちやさんの『「ずぼら」人生論』を読み終わりました。『「ずぼら」人生論 』(ひろさちや、三笠書房、2010、現在は古本で安く買えます。)ひろさちやさんは、「仏教思想を、逆説やユーモアを駆使してやさしく説く」ということで定評がある方です。(著者紹介の一部から引用)かなり驚くような主張を平然とされていたりして、自分の常識が覆ります。(笑)読み物として面白く、かつ自己啓発的な刺激を受けたい方にはオススメです。本書の帯には、「社会や他人の「ものさし」を捨て、自分の「ものさし」を持った人は、思い通りに生きていける」とあります。ものさし(一定の価値基準)に縛られがちなココロを揺さぶり、解き放ってくれます。その中には、「学校」における能力主義的なものさしも入っています。「学校」というところは、学力偏重に陥ったり、「できる」・「できない」で判断したりしがちですが、こういった本をたまに読んで、そうでない考え方があるということにふれるのも、大事なことかと思います。============================= 『「ずぼら」人生論 』 ・子供が一所懸命やってとってきた点数は、 たとえ10点であろうと、0点であろうと、宝物・化け物に囲まれて生きるより、宝物に囲まれて生きるほうが、ずっといい (p63より) 点数へのこだわりを捨てきれない自分がいます。 何点であっても宝物、とはなかなか思えずにいます。 しかし、ひろさちやさんは「アホの物差し」という言い方で、以上のようなアンチテーゼを提示します。 せめて、その点数なりのよさというものに気づけるようになりたいな、と思いました。 ・音痴の歌はだれにも唄えないオリジナルです。・世間の物差しでいう長所からはみ出しているのは、全部個性なんです。 (p93より) ひろさちやさんはご自身のことを「音痴」と言いながら、それでいいじゃないかと開き直っておられます。このエピソードからも、世間の物差しを気にしなくて堂々としていればいいんだと気づかされ、勇気をいただきました。 ============================= 「宝物」とか「個性」とかのプラスの言葉は僕も好きでよく使いますが、ひろさちやさんの場合はプラスとかマイナスとかの物差しから完全に逸脱していて、社会通念上マイナスな言葉も逆説的にバンバン使って主張を展開されます。ここでは誤解を受けそうなマイナス的な主張の部分はあえて引用しませんでしたが、通して読むとかなり価値観を揺さぶられるような一見過激な主張も混ぜてあったりして面白いですよ。

2020.12.30

コメント(0)

-

ネット環境がない家庭に貸し出すモバイルWi-Fiルーター

GIGAスクール構想(タブレット端末児童生徒1人1台)がそろそろあちこちで実現してまいりました。なにしろコロナの感染者数が急増しており、再度の一斉休校がもしかしたらあるかもしれない・・・という状況です。ただ、実現にあたっては、かなりいろいろなハードルを越えなければなりません。特に、「タブレット端末を持ち帰って家でも使わせる」ということについては、家庭の環境がバラバラなだけに、どこまで公費でサポートするのか、という課題があります。まず考えられるのは、「モバイルWi-Fiルーターを貸し出すが、通信料は家庭負担」というものでしょうか。とはいえ、ネット環境がない家庭では、当然ながら「モバイルWi-Fiルーター」を初めて使うというところがほとんどでしょう。かく言う僕も、今年になって初めて使いました。使ってみると便利なものではありますが、最初の設定や準備はけっこう大変でした。そのあたりの体験談を書こうかと思います。まず、「モバイルWi-Fiルーター」の種類について。とにかく種類がいっぱい出てます。(笑)今回は「ネット環境がない家庭に貸し出すモバイルWi-Fiルーター」を自治体担当者に教えていただき、僕が主催するICT研究チームの予算で購入しました。勤務市の場合は、これです。「富士ソフト +F FS030W FS030WMB1 WiFiルーター」(リンク先現在価格12,399円)リンク先の商品情報を見てもらうと、「SIMフリー(micro-SIM)」と書かれています。この意味は、「通信用のSIMカードをどこの会社のでもいいので用意してね。 SIMカードの種類はmicro-SIMっていうちっちゃいやつだよ!」です。micro-SIMのSIMカードを別で買わないと、通信できません。まずこの時点で、つまずく人がありそうです。そもそも「SIMカード」を知らなかった人は、「micro-SIM」という種類があることまで頭が回らずに、単に「SIMカードを買ってください」と言われたから買ってきたらサイズが合わなかった、ということがありそうです。SIMカードにはサイズがあるのです。どれくらいサイズの種類があるのかは、たとえば次のサイトに簡潔に写真付きで説明されています。▼格安SIMのカードはいろいろなサイズがあると聞いたけど、どれを選べばいいの? (OCN モバイル ONE | NTTコミュニケーションズ)上のサイトでは、「SIMカードのサイズは、大きい順に標準SIM(miniSIM)、microSIM、nanoSIMの3種類があります。」とあります。このサイズのことはけっこう重要なので、家庭で買ってもらうなら、かなり強調してお知らせしておいたほうがいいかもしれません。SIMカードのことだけでもネット上の情報はとんでもなく多いです。「micro-SIMを買ってください」と言われたとしても、さて何を買ったものやら?一応、僕の場合は、自分の携帯がドコモなので、ドコモが安心だろうという適当な根拠のもとに、ドコモのプリペイドSIMカードを購入しました。海外からの旅行者が日本で買い求めるケースも多いみたいです。↓僕が買ったのは、コレです。容量多め、使用期間長めのものを買いました。「プリペイドsim 日本 30GB 180日間 docomo 無制限 マルチカットsim MicroSIM NanoSIM ドコモ 携帯 携帯電話」(リンク先現在価格7480円)上の商品名の情報を見ただけでも、かなり情報が多いですよね。で、わりと高い!(もちろんこれより安いのも、あります。。。)重要なのは「30GB」といった「容量」の数字、そして「180日間」という「使用期間」でしょうか。始めて使うのに、「どれだけの容量が必要なのか」は本当に迷いますね。そんなに頻繁に使わないのであれば、もっと容量が少なく、使用期間も短いもので充分でしょう。期限が切れる前に延長手続きをとると、かなり安く延長することもできました。(同梱の説明書に「利用データ量確認方法」というのが載っていて、それを確認する専用サイトから延長手続きができました。キャンペーン中だったからかもしれませんが、90日の延長が1000円と安めでした。)「無制限」というのは「容量を使い切っても低速で通信できる」という意味で、これもあったほうが安心でしょうか。「マルチカットsim」というのは、簡単に言うとマルチサイズということです。パネルから取り外すときに大きく取り外せば大きなサイズになり、小さく取り外せば小さいサイズになります。↓SIMカードをモバイルWi-Fiルーターの中にセットすれば通信ができるかというと、使用開始にあたって「開通」作業をする必要があります。この「開通」作業も、いつまでにしないといけないという期限があります。SIMカードを買ったまま放置していると、いつの間にか使えなくなっているかもしれません!!(商品リンク先の現在の情報で言うと、 「アクティベート期限2021年2月28日 アクティベート後180日利用可能」と書いてあるのが、そうです。 アクティベートは、「開通」という意味。 このSIMカード自体が電話みたいなもので、電話の開通手続きをとるのと同じような手続きを必要とするのです。)ちなみにこういったSIMカードはデータ通信専用なので、スマホには使えません。試してないけど、たぶん・・・。逆に、スマホで使っているSIMカードは、ルーターに入れれば通信に使える、と思います。それをするなら単にスマホの「テザリング」でやればいい気はしますが。ここまで使ってみた感想としては、充電が切れるのが割と早いかな、と思いました。充電するのにコンセントからする必要があります。充電後は単体で機能しますが、電源を切り忘れていたからかもしれませんが、次に使う時に充電がなくなっていて起動しないことが多くありました。ちなみに、今回のルーターのボタンは1つしかありません。起動と終了はボタンの長押しでした。 ←真ん中の下にあるのが唯一のボタン起動後はボタンを押すと画面表示がそのたびに切り替わります。2ページ目にあたる画面表示で、そのルーターに接続するためのSSIDとパスワードが表示されます。パスワードを入れたらこのルーターにつながって通信ができるはずなのですが、これがうまくいかないと「なんでだ~~」と原因追及に時間を費やすことになります。こういうのに詳しくない人だと、つながらないときに原因を探るにしてもわからないことだらけで、本当に困ってしまうのではないかと思います。そういうご家庭へのサポートはどうしたらいいんだろう・・・。今回は自分がやってみた体験を主にお知らせしましたが、ルーターもSIMカードもいろいろありすぎて、トラブル対応が本当に難しいように思いました。ヘルプデスクを設置している自治体もあるようですが、ヘルプデスクではどんな対応を心掛けているのか、教えてもらいたいです。。。

2020.12.29

コメント(0)

-

iPad mini + Apple Pencil で手書き入力の実用度がアップ!

iPad mini (第5世代)+ Apple Pencil(第1世代)をセットで買いました。Apple(アップル) MUQX2J/A シルバー iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル購入理由は、僕の持っているiPadが古くなってきて、OSのバージョンアップの対象外になっていたからです。気になるアプリが「あんたのそのOSのバージョンでは使えないよ!」と言ってくることが少しずつ増えてきました。僕のiPad購入歴は、ソフトバンクで買った初代iPadを皮切りに、ハードオフで買った初代iPad Airへと続きます。高い買い物なのでその後は新機種が出るたびに気にはしていましたが、購入には至っていませんでした。今回、「そろそろ新しいやつを買ったほうがいいかな」と思いつつ、これまでと同じタイプを買うのもくやしいので、候補を検討に検討を重ねたところ、「そうだ。iPad miniがあるじゃないか」と思いいたりました。iPad miniはiPadの中で一番小さいのですが、高性能なのです。iPad miniの中での最新版はiPad mini5。これなら、Apple Pencilが使えます。出たのが2019年なので中古でならほんの少し安くなっています。セットで売りに出している中古を狙いうち。値段的にもお手頃でした。Apple Pencilは一度お店で体験したことはあったのですが、実際に購入してみると、その時よりも書きやすいと感じました。テキスト入力時にペンで手書きで書きこむとデジタルテキストに変換してくれるのにはびっくり。手書きの絵も、かなり精密に描きこめるようになりました。うちの子はApple PencilでiPad miniにお絵かきばかりしています・・・。第1世代のApple Pencilは充電の時、iPadに直接刺すのですが、その見た目が面白いです。以前のこの日記で、「PDFに手書きでメモを書き込むときにマウスの速度を落とすと書きやすい」ということにふれました。(▼マウスで手書き文字を上手に書き込むには(2020/10/11の日記))ところが「iPad mini + Apple Pencil」なら、PDFに手書きで書きこむのが、紙に書き込むのとほぼ同じ実用性になりました。これからは「iPad mini + Apple Pencil」を活用していけそうな予感がしています。ただ、1点だけ、ネット情報だとすぐにできるはずの機能が、うまくいかずに困っていました。Apple Pencilでロック画面をコツンと触れると、瞬時にメモ帳が起動し、どこでもすぐにメモが取れる・・・はずが、なぜかそうならなかったのです。それが、今日になって、ようやく理由が判明。メモ帳の保存先の設定が「iCloud」になっていたのに、「iCloud」の設定がうまくいっていなかったからでした。設定でメモ帳の保存先を「iPad」に変えたらうまくいきました。久しぶりのiPad購入なので、時代の進化についていくため、書店で吟味を重ね、次の本も買いました。冬休み中に勉強しておきます。『令和3年最新版 iPad使いこなし早わかりガイド』

2020.12.28

コメント(1)

-

「ペンでタッチすると読める音声付教科書」の申請締め切りは12/28

昨日、環境に左右されずに教科書の読み上げを利用できる方法を紹介しました。(読み支援デジタル教科書「デイジー」をインストール不要でブラウザから利用する!)ただ、タブレットPC新時代とはいえ、タブレットやPCの使用に抵抗がある場合もあります。見た目は紙の教科書だけど音声読み上げが利用できると言えば、「音声付教科書」。初めて知ったときには大変驚いたものです。少し厚めの紙ですが、見た目は普通の教科書そのもの。ところが音声ペンを文字列に当てると、当てたところの文字列の録音音声が再生されます。今でもやっぱり画期的だと思います。以前は音声ペンも含めて無料で提供されていましたが、現在は音声ペンは有料となっています。5000円なので、新規としては敷居が高くなった印象です。ただ、以前使っていた場合は、新教科書の使用自体は無償なので、事務手数料と送料のみの負担で利用できます。今年度の締め切りが、すぐそこに迫っています。まだの方は月曜日中に申し込んでおきましょう!▼令和2(2020)年度版音声付教科書使用申請の受付はこちらから (テストと学習環境のユニバーサルデザイン研究機構 UDLTE)(関連する過去記事)▼2018年は、LD(学習障害)の具体的支援について研鑽を深めました! (2018/12/31の日記)

2020.12.27

コメント(0)

-

読み支援デジタル教科書「デイジー」をインストール不要でブラウザから利用する!

先日、マルチメディアデイジー教科書の事例報告会がありました。オンラインだったので参加しやすく、初参加となりました。その中で、インストール不要でブラウザから利用するやり方を教えていただきました。1人1台タブレットの時代ですが、ブラウザから利用できると、環境に左右されないので、とてもありがたいです。「チャティ文庫」https://saccessnet.com/chattylib/チャティ文庫は、登録すれば小1~小6の国語教科書の教材(光村、東書)と児童書8点が無料で利用できます。分かち書きと学年指定漢字ルビ打ち機能があり、とてもいいです!すでにデイジー教科書の利用申請をしている人は、チャティのほうは事後申請ですぐに使い始めることができます。系列の「ChattyBooks」というアプリも、iPadに入れました。今まで使っていた「デイジーポッド」が3月までなので、代わりの無料アプリを探していたところでした。「ChattyBooks」はNPOサイエンス・アクセシビリティ・ネットが提供している無償のアプリです。iPadで使えるデイジー教科書再生アプリは、デイジー教科書の説明サイトに詳しく紹介されています。▼iPad/iPhone/iPod touchで使用する(デイジー教科書公式サイト内)(関連する過去記事)▼12.12(土)デイジー教科書事例報告会のご案内 (2020/11/20の日記)▼DAISY(デイジー)で、「文字を読む」行為を圧倒的に支援する! (2009/8/19の日記) ▼漢字が読めない子のための教科書(PC、タブレットでの支援) (2017/7/13の日記) ▼タブレットPCで、デイジーのデジタル教科書を使えるようにするには (2018/3/6の日記)

2020.12.26

コメント(0)

-

書くことの苦手な子どものためのiPadの文字入力(漢字の手書き、50音かな、フリック入力)

書くことの苦手な子どものためのiPadの文字入力に関するメモです。紙と鉛筆による「書く」ことの代替手段として、キーボード入力を検討するケースがあります。ところが、キーボード入力にしても、キーを探すことに時間がかかって、なかなか実用的にならなかったりして・・・。少しでも実用性を持たせるためには、多様な入力方法の中から、本人に合ったものを見つけることが必要です。僕もいろいろ調べてみて分かったのですが、無料で使えるのに「設定」で追加しないと出てこない入力方法もあるので、せめて追加はしておかないとなー、と思う次第です。まず、基本の基本!iPadのキーボードの設定をするところに、行ってみましょう!(ちなみに僕の環境は初代iPad Air。ちょっと古いです。) 設定 > 一般 > 下にスクロールして「キーボード」(1)漢字の手書き入力 実は、これは今日初めて知った! 有料の手書き認識アプリではなく、標準機能で、使えました。 知らんかった~~。 なんと、言語で「中国語」を選ぶのでした。 それは、教わらないと、分からないね・・・。 僕のバージョンでは、「中国語(簡体字)」を選んで、手書き入力をするやり方でした。 バージョンによっては簡体字という表示ではないようです。 漢字の手書き入力は、「読み方が分からない漢字」を入力するのに必要です!! (参考サイト) ▼iPhone & iPadでの手書き入力の使い方と設定方法 | PLUS1WORLDちなみに、有料アプリを使うと、漢字だけでなく日本語全般を手書き入力できるようになります。僕はお金を払うのを躊躇して、導入してません・・・。mazecが有名らしいですが、今日、それよりも安くて評判もいい別のアプリも見つけました。雑な手書き文字でもわりと認識できるらしい。買ってみようかな・・・。(2)フリック入力 と かな50音表 キーボード入力よりも、スマホ操作でフリックのほうが慣れている子が増えています。 大人によるある調査でも、速さだけならフリック入力のほうが速いのだとか。 (▼iPadのフリック入力とキーボード入力はどっちが速い? | テックキャンプ ブログ) フリック入力については前の段階で設定していたのですが、 ひらがな50音表から選ぶやり方と両方使えるように、今日設定しなおしました。 キーボードマークを長押しし、 「分割」にすればフリック入力になり、 「結合」すればかな50音表になるようにしました。 (iOS13以上は、分割機能がフローティング機能に代わっているようです。)(参考サイト)▼iPadをフリック入力に設定する手順を解説 | テックキャンプ ブログ (2020.08.25更新)▼【iPadOS】キーボード・文字入力の切り替え方法!日本語入力(テンキー・50音キーボード)の出し方 | スマホサポートライン (2019.9.27記事) 「Simeji」という他社製キーボードアプリも人気らしいので、この機会に入れてみました。 「クラウド超変換」というのが使えるらしいです。 予測変換がうまく機能すると、入力速度は格段にアップするはず! ▼Simeji公式サイト ※補足「URAWSS II」という読み書きの検査があります。それを実施すると、手書きで書き写すスピードと、キーボード入力などのツールを使ったときのスピードを比べられます。学校内ではその子だけツールを使用する場合に許可がいる場合が多いので、こういった検査で数値等を出して、根拠を明確化していくと、使用許可願いが通りやすいかもしれません。▼[URAWSS II 基本セット]改訂版◆2017.7刊行 (atacLab(エイタックラボ)SHOP:障害のある人の学び・働き・暮らしを支援する AAC(拡大代替コミュニケーション),AT(支援技術),特別支援教育 に関連する書籍を出版・販売) 検査というものは概して高いものですが、これは安いです。ありがたい! 僕のように通級指導教室で読み書き障害の児童等を指導・アセスメントしている方は、買ってみてもいいのではないか、と思います。

2020.12.19

コメント(0)

-

「多様性尊重」の主張が満載のアニソン「ようこそジャパリパークへ」

前回までちょっとまじめな内容だったので、つながりを意識しつつ、ちょっとエンタメな話題を。「ようこそジャパリパークへ」という曲をご存じでしょうか?この曲は、すごいです!アニメソングなんですが、曲もいいが、歌詞もいい!特に、これまでのブログ記事で書いてきた「多様性尊重」「ごちゃまぜの社会がいい」といった主張が、てんこもりなのです。該当のアニメ自体は、僕は見たことがないのですが、いろいろな「けもの」が一緒にやっていく中で巻き起こるはちゃめちゃ騒動がストーリー、かな?歌詞には、「けものは いても、のけものは いない」というのが出てきて、「うまいこと言ったなー」と思います。ほかにも、「すがたかたちも 十人十色 だから ひかれあうの」という歌詞も出てきます。うんうん、とうなづいてしまいます。上の公式YouTube動画は1番だけのショートバージョンですが、2番の歌詞もいいです。「みんな自由に生きている そう 君も 飾らなくて大丈夫!」こんな世界で生きていけたら・・・と思います。↓歌詞の全文は、こちら。 ルビ付きです。▼ようこそジャパリパークへ 歌詞「どうぶつビスケッツ×PPP」(歌詞検索UtaTen)

2020.12.12

コメント(0)

-

北村小夜編『地域の学校で共に学ぶ 小・中・高校、養護学校教師の実践』

障害者週間は昨日まででしたが、人権週間は今日までです。人権週間に合わせて本を紹介しておりましたが、本日が最後です。(前回の日記はこちら。)前回までの「インクルーシブ教育」に関する本の流れの最後として、日本全国から様々な学校種の「インクルーシブ教育」の具体的実践報告をまとめた本をご紹介します。タイトルはズバリ、『地域の学校で共に学ぶ』。『地域の学校で共に学ぶ 小・中・高校、養護学校教師の実践』(北村小夜、現代書館、1997、税別2500円)1997年の発行なので、23年前です。それにもかかわらず絶版にならず、未だに書店で買えるようです。それだけニーズがあるということでしょうか。23年前ですので、当然今とは学校の状況も違っています。しかし、この本の中で報告されている「インクルーシブ」な取組の具体は全く色あせません。小学校の先生方、中学校の先生方、高校の先生方、当時の「養護学校」の先生方、保護者の方々、それぞれの立場から非常に具体的な報告が出されています。平成19年に「特別支援教育」が制度化されたときに、「ライフステージをまたいだ支援の連続性」といったことが謳われていたかと思うのですが、この本を読むことで、まさに、「障害」のある1人の子どもが、小学校を出て、中学校を出て、高校はどうするのか、「地域の学校で共に学ぶ場合」を念頭に、イメージを持つことができます。こういう報告は、具体的であればあるほど、面白いし、勉強になります。その理由の大きなところは、子どもたちの生の声を取り入れて報告されるところにあります。「障害のある子もない子も、共に学ぶ」ということは、きれいごとだけでは済まされません。そこには子どもたちのストレートな反応があり、議論があり、葛藤があり、いざこざやもめごと、すんなりとはいかないあれこれがあります。そこのところこそが、「共に学ぶ」ことを考える上で、一番大事なところではないでしょうか。理想論ではなく、子どもたちの中で実際にやってみようとして、どうだったか。実際の話だからこそ、そこから学ぶことは、山ほどあります。本書収録のある報告の中で、ある小学生は「話し合いは勉強より勉強になる」(p56)と言ったそうです。僕は、この気持ちが痛いほどよく分かる気がします。本当の勉強というものは、教科書には書いていない。子どもたちが子どもたちの中から見つけていくものだ、と思います。新学習指導要領への移行と共に、「対話」が重要視されてきています。今こそ、こういった本を読み、子どもたちの言葉の1つ1つに学びたいと思います。先ほど引用した子どもの台詞の前には、====================もっともめさせようと、「でものり子と一緒に生活したらいろいろ困ることあるやろ」と返してみる(p55)====================という先生の姿が書かれています。子どもたちの本音を引き出すために、きれいな言葉ばかり言う子どもたちに、あえて返された言葉です。今、こういう先生がどれだけいるでしょうか。僕は、これを読んで、 もめたらあかんのやない。 ひょっとしたら、もめへんほうが、あかんのやないか?と思い、今までの考え方を反省させられました。(本書の中の子どもたちの素直な言葉に影響されて、関西弁になってしまいました。ご容赦ください。)また別の報告の中で、ある小学校の先生は、入学式の時、保護者の方々を前に、次のような話をされています。====================「これからの社会は共に生きる社会、やさしい言葉で言えば『ごちゃまぜの社会』が必要となってきます」(p68)====================ご自身の言葉で入学式の保護者の方々を前に、「共に生きる社会」「ごちゃまぜの社会」の大切さを訴えられる先生、ステキだと思います。「インクルーシブな社会」と言われても、言葉の意味を正しく知っている人はほんのわずかかもしれません。「ごちゃまぜの社会」という言葉のほうが、「インクルーシブ」なんていうカタカナ語を使っちゃうより、分かりやすくていいかもしれない!と思いました。この本には、本当に、いろいろな子どもたちが登場してきます。その行動も細かく報告していただけるので、「そういうことがあるんだ」と初めて分かることがいっぱいです。全盲のお子さんは、自分の机に貼ってある点字シールだけでなく、他の子の机に貼ってある点字シールも手がかりにして移動していました。(p74)こういったところからも、障害のある子だけに何かを用意するのでは、その子が社会で生きていくためには全く不十分ではないか、社会全体に何かを用意するという視点が必要なのでは、ということを考えさせられました。さて、「インクルーシブ教育」の取組は地域ごとの差が大きいと思われますが、23年前の時点で大阪府豊中市の状況は特に驚くべきものでした。本書の中の報告で「私の勤務している蛍池小学校のやっていること」として紹介されていることは、今の最新の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告(素案)」をさらに先取りしているところもあると思いました。箇条書きで7つ紹介されていましたが、1つめが、「・籍は普通学級(原学級)と障害児学級の両方に置く(二重在籍)が、すべての時間を原学級で生活する。」から始まるのです。これは、1文で短く書いてありますが、実現するのは並大抵のことではありません。というか、ほとんど不可能なことのように僕などには思えます。その後も、子どもたちが可能な限り共に過ごすために実施されていることが書かれており、圧倒されました。こういう学校も日本の中にはずいぶん前から存在していたのですね。翻って、現在文部科学省のサイト内で閲覧できる「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告(素案)」の中には、「障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備」「通常の学級に特別支援学級の児童生徒の副次的な籍を導入し、ホームルーム等の学級活動や給食等については原則共に行うこととすることが必要である。」といった文言が含まれています。これでもかなり先を行った提案だと思うのですが、豊中はかなり先を行きすぎているような印象です。さてさて、この調子で書いていたら全然終わらないので、ちょっと間をすっとばして、高校についても少し書いておきます。「障害」のある生徒が高校で勉強する場合を考えたとき、大変気になるのが「評価」のことです。そこにも一言では言えないすったもんだがあるのですが、いろいろなすったもんだの末に高校の先生はこう書かれています。====================・彼らの存在が学校を変えていったことがある。 最も大きいことは、単位認定・評価のあり方である。 彼らに対して「1年間の生活を通して(学校生活に限らず)どんな小さなことでも発達(進歩)を見過ごさないようにして、良いところを見つけ出し、そのことを評価する」ことが全教職員のものとなった。そのことは、他の一人ひとりの生徒に対しても広がりをみせ、点数で単位不認定が機械的にされることをなくしていった。(p284)====================「点数で単位不認定が機械的にされる」というのは、ともすればこれまでは当たり前のように感じていました。しかし、1人の生徒を人として誠実に評価しようとしたとき、そういった機械的な判定はされなくなっていったことを知り、「障害」があっても評価され学び続けられるという希望を抱くことができました。それこそ、ここに至るまでの粘り強い取組の過程は、想像もできないものがあったと思います。しかし、結果としてこのようなカタチに結びついていったことを知らせてもらえるだけでも、「障害」のある子の高校教育について、希望が持てました。最後に、「養護学校」の先生方からはどんな報告が出されているかというと、これもまた、貴重なのです。「地域の学校」では当たり前であることが当たり前ではない状況を知り、僕は非常に衝撃を受けました。しかし、それを変えていこうとされている先生方がいることに、勇気をもらいました。例えば、「地域の小学校で使っている検定教科書で、みんな一緒に授業をしようと思いました。」(p337)という先生。積極的に地域の中で生きることを念頭に置いた活動を続けられる中で、「障害者手帳で切符を買うのに30分もかかっていた駅も、出かけるたびに駅員の対応が変わり、徐々にですがエレベーターやエスカレーターがついていきました。」(p342)というような社会の側の変化も見られていったことに、深い感動を覚えました。

2020.12.10

コメント(0)

-

「障害」の「社会モデル」を考える ~津田英二『物語としての発達/文化を介した教育』

昨日のブログでは、インクルーシブ教育に関する保護者の手記『ビバ!インクルージョン』を紹介しました。その中で、「「障害」の意味が変わった ~「医療モデル」から「社会モデル」へ」という章タイトルにも、ふれました。今日はその「社会モデル」について掘り下げたいと思います。簡単に言うと、変わるべきは「障害」のある人自身ではなく、周りのほう、社会のほうなのではないか、「障害」は環境や周りとの関係性によって作られるのではないか、という考え方です。(この表現の仕方は僕自身の理解の表れであって、何かの本の中での定義ではありません。ツッコミがあったら、ぜひコメント欄でお知らせください。)日本における「社会モデル」について、具体的なエピソードと共に理解を深めていける本として、オススメの本があります。『物語としての発達/文化を介した教育』という、神戸大学准教授の津田先生が書かれた本です。この本の副題が、「発達障がいの社会モデルのための教育学序説」なのです。ちょっと学術書っぽくて堅苦しい感じがするかもしれませんが、こういった分野を「研究」されている方の本として、非常に読み甲斐のあるものになっています。「研究」としてしっかりと追究していきたいという方には、ぜひ読んでいただきたいと思います。『物語としての発達/文化を介した教育 発達障がいの社会モデルのための教育学序説』(津田英二、生活書院、2012、2530円)タイトルだけからだとあまりインクルーシブな感じはしないのですが、本のオビを読むと、思いっきりインクルーシブ教育を扱った本だということが分かります。本のオビと同じことが、上の商品リンクの中の「BOOK」データベースにも記載されているので、転載します。====================「問題のある人」「迷惑な人」を特定する社会のあり方、特定の人たちにとって過剰に生きにくい社会のあり方にこそ問題は潜んでいる。他者との葛藤をノイズとしか考えられない生き方、寛容を忘れかけている社会のあり方にメスを入れ、発達障がい者を生きにくくさせているものとは何かを考えるために、発達を関係の物語として捉え、人間と文化との相互作用こそが教育だという観点を導入する教育学の新たな模索。 (「BOOK」データベースより)====================本書の冒頭部分では、障害のある子どもさんとの実際の関わりのエピソードや、著者の考え方と社会の考え方とのギャップが克明に描かれていて、とても衝撃を受けました。「私たちがいかに子どもに働きかけることに価値を置きすぎているか」(p7)という言葉には、ドキッとしました。ちなみに、目次の中で一番僕が好きなのは、第5章の中の次のところ。====================「彼のことがわかっていく」ということの大切さ(p248)====================目次に並んでいる言葉って、著者の思いが並んでいると思うんですよね。僕は目次の中のここの部分に、線を引きました。この本の中で初めて知った言葉に、「コンヴィヴァリティ」があります。社会学者のイリイチが提唱した概念らしいです。「人と人がつながりあって、共に生き生きと生きること」(p153)という意味だそうです。これもまた、いい言葉だな、と思いました。ちなみに、前回のブログの中で「特別支援教育」への批判、ということに少し触れましたが、本書にも同じような記述があります。====================・日本の特別支援教育が、個人の発達や学習への個別的な支援を基礎にしている限り、困っている人を支援するのは教師や外部の専門家の役割に限定されてしまう。(p203)====================「特別支援教育」においては、もちろん周りの理解やさりげない支援の重要性も指摘されているところではありますが、教育現場の「文化」としては、たしかに「個」に基礎を置きすぎているかもしれません。こういった議論は非常に面白いと思いますので、まずは議論をおこないたい。いろいろな人と意見交流をしつつ、現場の渦中にいる自分自身の実践につなげていきたいと思っています。(関連する過去記事)▼「インクルーシブ教育」を考えるテキスト『「みんなの学校」をつくるために』 (2020/7/25の日記)▼インクルーシブ教育について考えさせられる新聞連載「眠りの森のじきしん」 (2020/5/17の日記)

2020.12.09

コメント(0)

-

柴田靖子『ビバ!インクルージョン』

前回、「排除から共生へ」というお話をしました。「排除せずに一緒にやっていく」ということは、「インクルージョン」(包摂、包含)と言われます。人権教育の中でもかなり重要な考え方です。今日紹介する本は、「インクルージョン」についての本。こちらも、ジャンルとしては当事者の手記にあたります。障害のある姉弟の親である柴田靖子さんによる『ビバ!インクルージョン』です。『ビバ!インクルージョン 私が療育・特別支援教育の伝道師にならなかったワケ』(柴田靖子、現代書館、2016、税別1800円)本書には、「重度障害」と呼ばれる障害児・者を取り巻く現状について様々な問題提起がされています。(現状と言っても少し前ですが・・・)前回の本と同様、「知っておく」意義は非常にあると思っています。知らなければ、全く想像もしていなかったことが、きっとあるはずです。たとえば、本書での重要な指摘として、次のようなものがあります。====================・「意思表示(表現)がないこと」と「意志がないこと」という全く別のことが混同されている (p28)====================僕が言葉がなかなか話せない子どもを担任していたときにも、「この子は話せないんだから」とそもそも話しかけもしないという周りの関わり方が見られました。言葉で表現できること以外にも、表情や目線、体の緊張具合など、本人はいろいろな手段を使ってメッセージを発しており、それを受け止めようとする気持ちさえあれば、心を通わせることもできるかもしれないにもかかわらずです。ほかにも、事故の後で意思表示ができなくなったけれど、意志としては持っている、という人のことを聞いたこともあります。「意思表示(表現)がないこと」と「意志がないこと」は全く別のことです。「意思表示(表現)がない」からと言って、本人の気持ちを確かめようともせずに周りがあれこれ決めてしまうというのは、本人が本人らしく生きようとする権利を奪っていると言えます。さて、前回の本同様、法整備に伴い、障害のある方の権利保障も近年拡充してきました。大きなものとしては、2003年(平成15年)4月 「支援費制度」の施行がされています。本書の中では次のように説明されています。====================・それまで行政が「判定」して「このサービスを使いなさい」と「措置」していた18歳以上の障害のある人の施設入所が「自由契約」になり 選択の自由ができたこと、 それとともに「入所しない」という選択を想定して居宅での自立した生活のための介護(介助)=ホームヘルプサービスも自ら「契約」し「選択」できるようになった(p42より)====================本人が決められずに周りが決めていたことを、本人の意志で決められるようにしたことは、非常に画期的です。ただ、この制度、わずか3年で廃止され、「障害者自立支援法」に移行することになります。この法律については当時かなり多い批判意見を聞いていました。Wikipediaのこの法律の解説によると「応益負担の実施により、障害が重い障害者ほどサービスを受けると、結果として受けたサービス分(1割負担)を支払わなければならない」として訴訟が行なわれた、とあります。(詳しくはリンク先を参照)すったもんだの末、2012年(平成24年)に障害者自立支援法は障害者総合支援法に改正することになりました。最近では障害のある方のための法律を決める際に当事者も含めて話し合いをして決めるように変わってきており、こういったこれまでの経緯をふまえた立法がされるようになってきたのは喜ばしい限りです。一方では、本書では「学校」というところはなかなか変われていない、ということも書かれています。本書p97で====================■「障害」の意味が変わった ~「医療モデル」から「社会モデル」へ・障害というものは個人が努力して治すものではない。・変化という点において努力すべきは社会のほうである。(p97より)====================として新しい「障害」観が示されていますが、学校を取り巻く環境はまだまだ「医療モデル」に依拠していると感じられます。本書で「特別支援教育」が批判されているのも、そういった点が大きいでしょう。====================・「排除の原因となってきた条件を解消する方法は、環境のほうを整えることに尽きる」 「万人のための学校に変化することこそが求められる」 (p41より:ミットラー氏の講演の中での言葉)====================学校におけるインクルージョンは、いわゆる「インクルーシブ教育」として、近年特に声高に叫ばれてきました。一昔前と比べると隔世の感があります。ただ、それでもまだまだ体制整備が追いついていないと思います。さて、この本、電子書籍版もあります。 もともと本書巻末には「活字で利用できない方のためのテキストデータ請求券」がついており、電子書籍化もしやすかったのかもしれません。 楽天アプリをインストールすれば本書の冒頭を無料で見ることができますよ。『ビバ! インクルージョン 私が療育・特別支援教育の伝道師にならなかったワケ』【電子書籍】[ 柴田靖子 ]関連する過去記事▼「インクルーシブ教育」を考えるテキスト『「みんなの学校」をつくるために』 (2020/7/25の日記)▼インクルージョンをめざす取組~『連携と協働の学童保育論』1 (2013/12/20の日記)▼ソーシャル・インクルージョンやインクルーシブ教育をめざす実践 ~『連携と協働の学童保育論』6 (2013/12/30の日記)

2020.12.08

コメント(0)

-

人権週間に読みたい本 前田良『パパは女子高生だった』

人権週間です。以前も「全校生への人権講話「ウイルスによる不安からくる差別に気をつけよう」」という日記を書きましたが、今日も人権について考えたいと思います。僕が巡回で毎週訪問している小学校に、次の本がありました。『パパは女子高生だった 女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ』(前田 良、明石書店、2019、税別1500円)著者の前田良さんはその学校で参観日に講演をされる予定でしたが、コロナが流行ってきたので非常に残念なことに中止になってしまいました。====================「性別変更した夫を父親として認める」という画期的な決定を最高裁で手にした家族の物語。(本のオビより)====================男性・女性という観念は世の中に強固にはびこっていて、性別で分けることを当たり前とする考え方の前に、非常に生きづらさを感じている方がいらっしゃいます。社会全体がマジョリティ(大多数の構成者)中心になっていて、たとえ人権感覚のある人だったとしても、マイノリティ(少数派)の気持ちや苦労は、こういった当事者の本や講演等を通じて知っていかなければ、なかなか分かるものではありません。この本は、前田良さんのお子さんの視点で文章が書かれているところもかなりあり、かなり読みやすいです。「ボクのパパは、女子高生だった。」(p12)という一文から始まります。明石書店の本書公式サイトに詳細が掲載されています。そこから、第1章の目次を転載します。====================第1章 パパは女子高生だった ○パパは「男の子になりたかった」 ○パパは武装した! バレたくなかった! ○パパ、女子校に行く ○あっ、ここ女子校じゃん! 恋多き「男」、パラダイスを生きる! ○男子トイレに入ってやったぞ! ○僕はコレだ! やっと自分が「何か」がわかる ○パパ、言っちゃった。勇気を出した ○パパは生き方を考えた ○やっとコイツともおさらばだ! ○あっ! この人と結婚したい! ○何で「親不孝者」? ○結婚するには、まだ問題があったんだ ○初めての海外! 初めてのタイで手術! ○ついに結婚したぞぉ! ○パパのウキウキ新婚生活 ○パパは子どもがほしい ○ボク、来たよ!====================どうですか?めっちゃ、読んでみたくなりません?全く堅苦しくない本なので、いろんな人がいるということを知るためにも、ぜひ読んでほしいと思います。ただ、章タイトルこそ興味を引くものですが、読んでいくと、当事者のつらさや悲しさを強く感じる場面もあり、心を締め付けられるような気持ちになります。例えば、著者の高校生生活を描いた場面では、次のような記述があります。====================・あんまり嘘ばかりつき続けていたから、どれが本当の気持ちなのか、自分でもわからなくなる時もあった。・「このまま生きているなら死んだ方が楽。自分が自分じゃない」と考えるようになってしまった。・誰にも言えないって、本当に苦しいこと。(p24より)====================こういった記述を読むと、やはり、知っていくこと、知られていくことの重要性を感じます。この本には、前田良さんの妻からの寄稿もまるまる1章掲載されています。前田良さんと一緒に、当たり前の権利を求めて運動をされてきました。しかし、その胸中は決して落ち着いたものではありませんでした。====================・「普通の家族に」 「当たり前の幸せを」 そう訴えるたびに、自分たちは「普通じゃない」「当たり前じゃない」のだと思い知らされる。(p141より)====================他の当事者運動の方々も、同じ気持ちでいらっしゃるのではないか、と思います。ただ、他のみんなと同じように、当たり前の生活をしたいだけなのに・・・。前田さんのご家族の場合は、前田さんが法律改正により男性になることは認められたにもかかわらず、法整備が追いついていなくて、父親になることは認められていませんでした。同じようなことが、他の方の場合でもあるのだろうと思います。ちなみに前田良さんがご自身が「性同一性障害」だとはっきり自覚されたのは、TBSドラマ「3年B組金八先生」の中で取り上げられていたから。この番組は僕も大好きでよく見ていましたが、マイノリティのことを世間に知らせ、考えさせるきっかけを作った素晴らしい番組だったと思います。番組の初期シリーズでの超有名なフレーズが「腐ったミカン」というものでした。腐ったミカンがあると他のミカンまで腐ってしまうから排除するという論理を中学校の生徒にも適用するという「排除の論理」です。ドラマの原作者であり脚本も担当された小山内美江子さんは、ドラマの中で、そういった「排除の論理」を真っ向から批難されました。日本は「共生社会」を目指しています。排除とは全く逆の方向性です。多様な性、多様な生き方が認められる社会でありたいです。この本を読んで、学校の中で男女で分けられているいろいろな場面について、「それは本当に必要なことか?」「性別に違和感を感じている子どもたちを追い詰めていることになっていないか?」と考えさせられました。実際、前田良さんが職員研修でお話をされた学校では、卒業式で「男子○名、女子○名、計○名」と言っていた慣例を見直し、言わなくしたということなどがあったようです。(p181)学校は、変えていける。社会も、変えていける。そのために、多様な人の声に、耳を傾けよう!

2020.12.07

コメント(0)

-

「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識(案)」

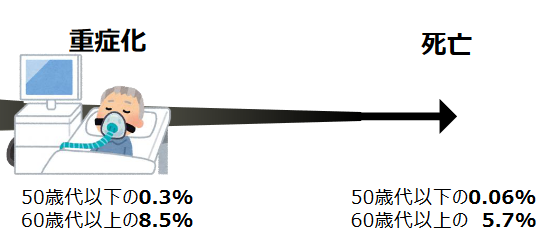

昨日に続き、新型コロナウイルスについて。今朝(2020年12月6日)の神戸新聞は、1面で「県内自殺者 10月急増101人 コロナ長期化で困窮か」と報じました。医療体制のみならず、経済的支援等、コロナ関連死も含めてセーフティネットを強化する必要を感じます。医療体制に関わる朗報としては、ワクチンの実用化が進んでいることが挙げられます。コロナウイルスワクチンについては、同新聞が2面で「ロシア ワクチン接種開始」と報じました。ただし臨床試験は未完了なのだとか。また、同日付の子ども向け「神戸新聞・週刊まなびー」でも、「ワクチン、米で初申請 ファイザー、年内にも実用化」の記事が掲載されました。子ども新聞なので漢字にはすべてルビが打たれ、読みやすく分かりやすいので、大人にもおすすめの記事です。記事によると、「基礎疾患のない一般の米国人の接種は来年4月以降になる」とのことです。日本にも供給されることで日本政府と合意がされていますが、「マイナス70度前後でなければ長期保存できない。このことが普及のネックになる」とも書かれており、ワクチンとして普及するかどうかはまだ不透明です。このようにコロナウイルス関連のニュースは連日取り沙汰されていますが、タイムリーなニュースだけでなく、統計を踏まえた落ち着いた現状認識も必要だと思います。すでに新型コロナウイルスの初確認から約1年が経過。春先ならいざ知らず、分かってきたことは多くあります。今回は、厚生労働省新型コロナウイルス感染症アドバイザリーボードによる、「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識(案)」の内容を見ていきたいと思います。なぜ「(案)」がついているのかは、僕には分かりません。おそらくまだ情報をアップデートしている途中だということだと思います。元情報は、以下のサイトに掲載されています。▼厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について ↑上のサイトの中の、下のPDFファイルです。 ▼(11月時点)新型コロナウイルス感染症 の“いま についての 10 の知識 (※11月27日掲載)以下は、レポートの内容を部分的に引用したものです。====================・日本で新型コロナウイルス感染症と診断された人は全人口の約0.1%。・重症化する割合や死亡する割合は以前と比べて低下。・重症化する人の割合は約1.6%(50歳代以下で0.3%、60歳代以上で8.5%)・死亡する人の割合は約1.0%(50歳代以下で0.06%、60歳代以上で5.7%)(↑リンク先資料3ページより一部を引用)・感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7~10日間程度。・診断された人のうち、他の人に感染させているのは2割以下で、多くの人は他の人に感染させていない。・軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行います。「新型コロナウイルス感染症 の“いま についての 10 の知識」(2020年11月27日厚生労働省)より====================具体的な割合の数字を挙げられており、安心感があります。感染者の割合は全人口の0.1%。致死率は全てトータルで見た場合に1%。この数字は現時点では決して怖いものではありません。50代以下の健康な男女が仮にコロナになったとしても、高齢者や基礎疾患のある人にうつさないことが大事で、その人自身は治癒するとみていいと思います。人にうつしてしまう割合も2割以下ということで、これまで診断が確定した方がいかに周りにうつさないように気を遣ってこられたかが分かります。大事なのは、高齢者や基礎疾患のある人にうつさないこと。ただし、冬のデータではなく、これまでのデータを元にしているので、第3波で急速に拡大すると、一気に数字が跳ね上がる可能性もあります。ただ、「跳ね上がるかもしれない」は憶測に過ぎないので、事実としてどうなるか、今後のレポートも気をつけて見ていく必要があるでしょう。こういったレポートは厚生労働省の同サイトに「10月時点」のものも掲載されており、おそらく毎月1回ずつ、最新の情報をふまえたものが掲載されると思います。ニュースなどで流れるのはこういった情報を元にした2次情報になると思いますので、国が出しているそのままの情報にストレートにあたるためにも、今後もチェックしてみるといいと思います。ちなみに、春のような学校の一斉休校は現段階では考えられていません。児童生徒の感染データを分析すると、学校で新たに感染した割合は少なく、家族からうつされたケースが過半数だそうです。▼児童生徒3303人がコロナ感染 休校判断は保健所の指導後 (2020/12/3 神戸新聞)こういった統計データの分析は、大事だと思います。

2020.12.06

コメント(0)

-

新型コロナウイルスについて分かってきたこと(新聞からのまとめ)

新型コロナウイルスについては正しい情報を把握しておくことが重要かと思います。第3波が到来して警戒を強めなければいけない時期のため、その必要性は特に高いです。ネットは便利なのですが、噂レベルのものや個人の考えが簡単に発信できるので、玉石混交です。ネット情報よりは新聞のほうが信頼できると感じています。ちょうど今朝の地元紙「神戸新聞」が新型コロナウイルスに関する記事を多く載せていましたので、まとめてみたいと思います。地方紙なので、兵庫県の場合です。顔マークの後の緑文字は僕のコメントです。====================・冬場の予防対策は、換気と加湿。部屋の乾燥は大敵。・飛沫は、湿度が下がれば 空気中を長く漂う。今このブログ記事を書いているときも、加湿と加温の暖房機を入れています。 今年は新しく2台も買いました。快適です!・冬場でも換気は必要。 ただし1人暮らしの場合は無理に窓を開ける必要はない。 ↑これは割と大事なことかと思います。 感染リスクを減らすための換気なので、そもそも感染源が室内にない(=感染者等がその部屋にいないことが明らかである)場合は、特別な対策を取っても無意味なのです。 十把一絡げに「いつでもこれはしなければならない!」と考えてしまうのはおかしいですし、負担が増すだけです。状況によって必要な対策は変わるので、ケースバイケースで考えようとする柔軟性は持ちたいものです。 それにしても冬場の換気は寒い! 記事では「換気扇の活用」を勧められていました。なるほど!・インフルエンザとの違い ↑紙面では表で整理されていました。分かりやすかったです。 新型コロナは無症状者の割合が数%~60%。(インフルは10%) インフルの発熱は39度以上の高熱が1,2日と短時間で下がる。 新型コロナの発熱は38度前後が4日以上続くことが多い。 致死率はインフルが0.1%以下に対し、新型コロナは3~4%以下。・兵庫県内の市町別感染確認状況 ↑特集記事では県の地図で示され、分かりやすかったです。 毎日、市町別の表は載るのですが、地図で見ると一目瞭然でした。 都市部が非常に多く、日本海側の市町はゼロ。 兵庫を南北に2分割すると、北半分は未だ少数。 山が多い田舎の地域はそもそも人口密度が低く、感染リスクは都市部とは全く異なることがうかがえました。・高齢者は重症化リスクが顕著・県内11月死者18人のうち、非公表分を除く14人全員が80代以上。 ↑この記事だけ、ネット上でもすぐに見つかりましたので、リンクを張っています。 僕のこのブログも個人によるものなので、ぜひ元情報にあたってください。・受診控えによる健康リスク 通院抑制で持病悪化1割 ↑僕も持病がありますので、この間検査に行ってきました。 やはりコロナが流行っていても持病のある人は必要な通院はしないといけないと思います。 地元病院は地元紙を通じて市民向けに情報を発信しています。 コロナ感染者を他市町から受け入れて入院させているが他の患者との接触をしないように完全に分けていることを知らせており、安心感があります。 ・イギリス中央銀行が研究結果 紙幣から感染「リスク低い」 ↑以前から気になっていたおカネによる接触感染のリスク。 これだけは外国の研究結果なのですが、興味深いので紹介します。 記事によると、直接咳を吹きかけても5時間経つと5%以下に。 また、「使用直前まで財布やレジに収納される現金は、感染者の咳にさらされる可能性は極めて低い」そうです。・本来の「三密」は、真心を持つこと ↑三木市の住職によると、「三密」は本来真言密教の教理の神髄を指すとのこと。 すなわち、手を合わせる「身密」、真言やお経を唱える「口密」、仏の心を抱く「意密」。 「新しい生活様式」という言葉もおかしい、と言われていて、 「感染拡大を防ぐための生活様式であって、収束後は元の状態に戻らないと」 「出会って話をして心がつながる」とのこと。 非常に重要な指摘だと思います。 人が人と出会えない、話ができないというのはあくまでも臨時的な措置として、こんなことをずっと続けてはならない、と僕も思います。一応、Zoomなどの遠隔ビデオ会議などで会って話すことは代替的にはできるのですが、やはり直接出会って交流することのメリットには及びません。(情報元:2020/12/05付「神戸新聞」)====================↓神戸新聞の公式サイトは、こちら。 https://www.kobe-np.co.jp/新型コロナウイルスを正しく怖れる、必要な予防措置を場や状況に応じてとるためにこういった新聞記事をぜひ参考にしていきたいと思います。一方、新型コロナに関してはまだまだ研究途上であり、どこからの情報だったとしても100%正しいとは言い切れないことにも留意したいと思います。大事なことは、情報はあくまでも参考にし、自分の頭で考えることでしょう。

2020.12.05

コメント(0)

-

キミヤーズ塾ONLINEの申し込みが開始(2021.2.27土)

過去に2度参加させていただいた「キミヤーズ塾」が、なんと次回はオンライン開催。メールで案内をいただき、さっそく申し込みました。日時は、2月27日(土) 13:00〜16:00。ZOOMによるオンライン開催です。参加費は2000円。詳しくは公式案内をご覧ください。申し込みもそちらで。▼特別支援教育を考える講義と実践のキミヤーズ塾オンライン公式案内 (こくちーずプロ)今回のテーマは「知的ピョンピョン好奇心:ことばとかずの授業づくり」ということです。キミヤーズ塾の村上公也先生はびっくりするような面白い実践をされてきた先生。特別支援教育について自主的に学びたい方には、ぜひオススメしたい研修です。いつもは休日に京都であるのですが、今回はオンラインということでとっても参加しやすい!ありがたいことです。なお、テキストをお持ちでない方は、事前に購入して読んでおくことをおすすめします。内容の濃すぎるテキストで、圧倒されます。研修に参加されずにこの本だけ読んでも十分刺激的ですよ。ちなみにあまりにも内容が濃すぎるので、僕は未だに読みかけです・・・5年以上かけて読んでるよ!『キミヤーズの教材・教具 知的好奇心を引き出す』(村上公也・赤木和重、クリエイツかもがわ、2011,3080円、DVD付き)ちなみに僕が参加した過去の研修ですが・・・めっちゃ面白かったです。・関連する過去記事▼教員向け 関西のおすすめの研修(2016/7/26の日記)↑このときは、オススメの夏の研修の1つとして最後に紹介させていただいていました。

2020.12.04

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 子連れのお出かけ

- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…

- (2025-11-07 07:53:33)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- ダブルB💗女の子用ラッキーパック発…

- (2025-11-22 23:34:58)

-

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- 3~5店舗目 クーポンで帝人の防ダニ…

- (2025-11-22 12:39:13)

-