2020年07月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

読み物資料の読解が難しい子が、「道徳」の授業を集団の中で学ぶために

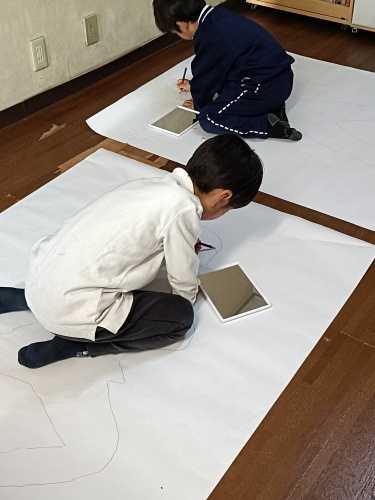

これは、4年前の2016年度に、自分の勤務校の個人研究で私案として出したものです。そのころ僕の勤務校は「道徳」の研究をしていたので、個人個人が研究課題をもって研究を進める、という取組をしていたのでした。皆さんのお役に立つかもしれないと思い、今までヒミツにしてましたが、公開します。いや、そんな大それたものじゃ、ないですが。(^^;)僕のそのときの個人研究テーマは、 国語的能力にかかわらず、 誰もが実感を伴って学べる道徳教育でした。その時に書いた研究レポートから、少し引用します。<概要とその理由> 「国語」と「道徳」はちがうにもかかわらず、国語的能力(読み取りの力、話す力、聞く力など)が前提となって、道徳的活動が計画されていることがあるように思う。 支援学級在籍の子も道徳はみんなと一緒に学ぶので、それをふまえて、国語の力によらない道徳の学習を確立していく必要がある。 それがどのようなものかを研究する。勤務市では、ずっと以前から、支援学級在籍の子どもも、道徳の時間を支援学級ではなく集団の場の中で一緒に学習することが主流でした。ただ、4年前の時点では、それによる課題も、散見される状況でした。ついでに、<問題意識>というところも、引用しておきます。<問題意識>・特別支援学級の担任や通級の担当をすることが長かった。 それゆえ、通常学級での全体授業の中で、「その子も含めたクラス」「その子も含めた授業」がどれだけ工夫されているかに敏感になっている。 支援学級児童も「道徳」はみんなと一緒に授業を受けることが基本であると思うが、「国語」の授業のようになってしまっては、授業への参加自体が厳しい。・道徳の時間は非常に重要である。 教師の思いや児童相互の思い・考えを交流し、どんなクラスをつくりたいか、どんな人間になりたいかの方向性をつくるものになる。 ダメな道徳の授業は「お題目」「きれいごと」で終わってしまうもの、心を伴わないものである。 よい道徳の授業は、心が動く授業、授業後の感動がその後の実践意欲につながる授業である。「特別支援学級の子どもが交流学級で道徳を受けるのは難しい」と、言われることがあります。特に、高学年になると道徳の授業で扱う読み物資料が、長くなり、要点を把握することが難しくなるために、「支援学級で道徳をしたほうがいい」と言われることが増えます。支援学級在籍であるか否かにかかわらず、その場で初めて目にする道徳資料の読解ができないせいで、授業の核心的話題についていけなくなっている子どもが、少なからずいるようにも、感じています。実際に、全国的には「道徳」は支援学級で行っているケースのほうが多いと思います。おそらくその中で優れた道徳実践もたくさんあるのだと思いますが、今回は、インクルーシブ教育の流れの中で、「道徳授業をみんなの中で一緒にやる」ということを前提に、考えます。一応、分かりやすくするために、支援学級在籍のAさんが、5年生の「道徳」の授業を、通常学級の場の中で受けることについて、考えてみたいと思います。(現在は、「道徳」は「道徳科」になっています。 また、Aさんは架空の例であり、僕がこれまで経験した情報から想定したモデルケースです。)Aさんは「国語」の授業はすべて支援学級で学習しており、物語文や説明文の読解には、かなりの支援を必要とします。ただ、たとえば下学年の内容を特別に用意しておいたとしても、「みんなと同じ勉強がいい」と主張します。本人にもプライドがあります。5年生なのに、3年生の内容をしているなんて、自尊心が許さないのです。そこで、5年生の国語の教科書教材を使いつつ、支援学級で手立てを工夫することにより、国語は日常的に学習を進めています。「道徳」の読みもの教材についても、「国語」と同様に、高学年の資料になると、内容理解ができないということがよくあります。それでも、本人は、「みんなの中で勉強する」と言います。そのため、「交流」学級で「道徳」の授業を一緒に受けていますが、実際には資料の内容が分からないので、ほとんど授業に参加できていません。ただ「いるだけ」になっているように見えます。さて、こういうケースでは、みんなと一緒にできないのでしょうか?僕の場合は、「みんなと同じ」教材や資料をその子も使うことを前提に、いかにその子に分かりやすく支援するか、を考えて、補う教材や作戦を準備していました。例えば、「道徳」をみんなと同じ場でする場合、以下のような3つの視点で、配慮や支援を考え、事前に用意したり、「交流」の際にその子について下さる支援の先生にお願いしたりしていました。(実際は、事前の準備が間に合わなかったりもするので、支援学級担任であった僕が「道徳」の時間にその教室に入り込んで支援することも、多かったです。) (1)状況理解のための合理的配慮 (ふりがな・絵・実物・実例・見本を示す ・一時的にそばにつく 等) + (2)思いに気づかせるための支援 (表情カード等から選ぶ・具体例に引きつける 等) + (3)思いを場に出すことへの支援 (選択肢、代筆、代弁 等)(1)の「状況理解のための合理的配慮」は、国語の読み取りの授業で行っていることを、道徳の授業の際にも適用します。教科書そのままでは内容理解が難しい場合などに、本人に合わせてリライトした(書き直した)教材を「リライト教材」と呼んだりしますが、そういったものを作ったり、理解を促すための絵を絵本からとってきたり、4コマ漫画的なものを即興で僕が描いたりするなど、抽象的なものを具体的なものに落とし込む工夫をします。(2)の「思いに気づかせるための支援 」は、道徳ですので、登場人物の心情に気づかせることを重要視して、そのための支援をすることを指しています。 僕は物語文の読解などで、中心人物の心情を表情カードから選ばせる手法をとることがありましたので、たとえばそういう手法で、「このときの主人公は、泣き顔だった」「こっちの場面では、笑顔」などを選択して、気持ちに気づかせることができれば、と考えたものです。(3)の「思いを場に出すことへの支援 」は、せっかくクラスメイトと一緒に学んでいるので、本人の考えをみんなの中で表現できるように、そのための支援をする、ということです。といっても、例に挙げているのはわりと安直な支援で、本人が言えないようなら、そばで聞いていた者が、全体の場に代わりに言ってあげる、などです。僕は声を出すことがなかなか難しいお子さんも担任していたことがあるので、全体の場に本人の意思を伝えることを当たり前にやっていた時期があり、そういうことには抵抗がありません。本人が自分で言えたらいいですが、「代わりに言ってやってもかまわないんじゃないの」と思います。本人は、代弁した後、周りの子が反応してくれるのを、けっこううれしそうにしていることが多いです。やはり、自分の考えに反応がもらえると、うれしいものですね。(画像提供:写真AC)まとめ!「国語」と違って「道徳」では、物語文の内容をきっちりと読み取る必要はありません。「○○にどんな思いがこめられているか」に気づくことこそが、大事です。そこで僕が考えた、道徳で「心が動く」ための手立てが、以上のようなものでした。もしも皆様のご参考になるところがあれば、幸いです。P.S. 今回の内容を読むと、僕は「道徳はみんなと一緒にして、国語は支援学級で学習する」という考え方だと思われるかもしれません。 実は、違うんです。 実際は、僕は「国語」も、支援学級ではなく、みんなの中で学習するのが理想だと思っています。 それについては、また別の機会に・・・。

2020.07.29

コメント(0)

-

8月8日(土)のオンラインセミナー情報をシェアします。

8月8日(土)に、魅力的なオンラインセミナーが2つあります。時間帯が重なっていますが、僕は2つとも申し込みました。時間帯が重なっていても、オンラインセミナーの場合、録画を後で見る権利が保証されていることもあります。興味があるなら、詳細をチェックされることをお勧めします。オンラインは、有名講師のお話を格安で聴けるチャンス。「この人の話なら」とピンと来たら、お申し込みを!【1】▼【オンライン同時開催】植松努氏X工藤勇一氏★サマースクール online (主催:認定NPO法人くさつ未来プロジェクト)日時:2020年8月8日(土) 9:50~15:50場所:ウェビナー zoom料金:2000円スケジュール★朝の会(9 :50~10:00) 加藤先生、工藤校長先生 ★1 限目(10:00~11:30) 「思うは招く」植松努さん講演会 ★2 限目(11:40~12:20) 「発見!わくわくエンジン!」朝山あつこさん ★ランチタイム(12:30~13:00) ★3 限目(13:00~14:00) 「きみを強くする 50 のことば ~幸せになるコツ~」工藤勇一先生 ★4 限目(14:10~15:30) 「どうせ無理」をなくしたい! 麹町中ロケット大作戦!植松努さん x 工藤勇一先生 x 加藤智博先生 ★終わりの会(15:30~15:50) ※事後に録画配信(アーカイブ配信)あり植松努さんは、僕が今までたくさんの講演を聞いてきた中で、一番心に残る講演をされた方です。過去にこのブログでも、紹介させていただきました。植松努さんの”日本一感動する講演会”その中身について 1(2009/10/14)【2】▼特別支援教育の宝さがし~子どもたちの力を借りて~(オンラインセミナー) (主催:株式会社金子書房)2020年8月8日(土) 13:00~15 : 00 オンライン開催講師:阿部利彦先生リアルタイム視聴のみ:1,500円特別支援教育の分野では有名な先生です。こちらはZOOMでリアルタイムにつながる、少し小規模な会です。ご著書はもちろん拝読していますが、ブログでは、別の話題の中で少しふれさせていただいたことがあります。自傷行為のある子への取り組み(2011/5/4)

2020.07.27

コメント(0)

-

特別支援教育にかかわる標語をつくってみた!

特別支援教育についての日めくりカレンダーを作るという企画にお誘いいただきました。ちょうど明日、通級指導の巡回校に話をしに行くので実践をまとめていたところでした。研修に使うつもりのスライドを見ていると、わりとスルスルと出てきました。~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~「1人じゃない ほかにもいるよ つながろう」特別支援教育で一番大事なことを考えたときに、まず出てきたのが、コレです。教師も、子どもも、障害のある人も、ない人も、つながる。特別支援教育だけでなく、教育全体、社会全体の中で僕が一番大事にしていきたいことが、コレかもしれません。「つたえよう それが×なら なにが〇?」自閉症当事者への支援グッズを作成・販売されているおめめどうさんの「〇×メモ」のように、「ダメです」「やめなさい」だけではなく、正しい行動をセットで示すことの重要性を標語にしました。▼おめめどうさんの「〇×メモ」公式サイト「シンプルに ビジュアル化して シェアしよう」これは、授業のユニバーサルデザイン研究会の、「授業UDの3要件」を、そのままつなげたもの。かなり安易に標語にしちゃっていますが、五七五の語頭にそれぞれカタカナがきて、非常に目立つ感じに仕上がっております。↓関係する過去記事授業のユニバーサルデザインを!(2013年1月26日)授業のユニバーサルデザイン研究会の出版物は、分かりやすくて実践的ですので、何冊かはぜひ読んでほしいと思います。「授業UDの3要件」の説明も、本から知るのが一番いいのですが、ネット上だと以下の記事の中にいちおう含まれています。連載記事の中の1つですので、リンク先からたどれる他の記事もセットでお読みください。▼「授業のユニバーサルデザイン」の3要素⑨(第10回) (学びの場.com 戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表 笠原 三義 先生)「やり方は みんなちがって みんないい」現状では、特に日本の学校では、違うやり方が認められづらいですが、いろんなやり方がどんどん認められるようになってほしい、という願いをこめて、標語にしました。特に、読み書き障害のある子どもたちが普通教室にタブレットPCを持ち込んでデジタル教科書で学ぶということが、認められるようになればいいな、と思います。着実に、そういう世の中に、近づいていますよね。「みんなちがって、みんないい」は、金子みすゞの詩『わたしと小鳥とすずと』の中の名フレーズ。特別支援教育ではよく用いられる名文句です。「やり方は」と、対象を狭めてしまったのは、まずかったかな。本来は、もっと広く、多様性を尊重する考え方を示す言葉ですね。DVD>みんなちがって、みんないい 21世紀のまなざし金子みすゞ (<DVD>) [ 矢崎節夫 ]「教え合い 支え合うから 『学び合い』」支援を要するか要しないかにこだわらず、互いに関わり合い学び合う教室をめざす取り組みに惹かれます。二重鍵かっこの『学び合い』は、西川純先生が提唱されているものを指します。僕が西川純先生の著書を初めて読んだのは、2009年。この頃は『』ではなく「」をつけていました。『「座りなさい!」を言わない授業』~西川先生と「学び合い」の授業(2009/11/13)僕自身は通級指導担当なので『学び合い』が実践できていませんが、『学び合い』のもたらす可能性は無限だ、と感じています。古くからある共生共学の思想の中にも、「子どもは子どもの中で育つ」というものがありますが、今の世の中で現実的にインクルーシブ教育を進めるなら、『学び合い』がひとつのキーワードになるかなあ。「安心は すべてのベースだ 最優先」「特別支援教育のキーワードを1つ挙げろ」と言われると、「安心」はその筆頭に挙がります。僕が勤務する兵庫県が打ち出した「兵庫県特別支援教育第三次推進計画」でも、「兵庫県がめざす特別支援教育」の一つ目に、「すべての子どもが認め合い、安心して学べる環境」が挙げられています。▼兵庫県特別支援教育第三次推進計画(PDFファイル。平成31年3月 兵庫県教育委員会)他の地域でも、同じような傾向があるのではないでしょうか。「書字障害 少し書くのに エネルギー」書字障害の子どもたちは、全く書けないわけではありません。だからこそ、「がんばれば、書けるじゃないか」と思われてしまいます。そのため、担任の先生に「全く書けないわけではないが、書くことにすごくエネルギーを使うみたいなんです」という説明をさせていただくことがあります。それをそのまま標語にしてみました。ちょっと説明不足かな?「不注意は わざとじゃないよ 責めないで」今度はADHDのケースです。『うちの子はADHD』の中学生時代のエピソードを見て、田中康雄先生の解説を読んだことにより、思いつきました。『うちの子はADHD 反抗期で超たいへん!』『発達障害 うちの子、将来どーなるのっ!?』(2020/6/21)「ちょっとまて なんと言ってる? 本人は」これが最後。「特別支援教育」の中心には誰がいるのか?もちろん、子ども本人がいるはずなんです。それを飛び越えて、周りがいろいろ決めて、本人の意向を確認していないときがあります。自戒を込めて、この標語。本人のことを、本人の意見を聞かずに決めるのは、やめましょう。~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~とりあえず思いついたのは、以上です。自分の考え方とか、子どもたちに知ってほしいこととか、短い文字数でギュッと凝縮して標語にしておくと、今後の教育活動にとてもプラスになりそうです。やはり、五七五の形にすると、歯切れがよくて、かなり覚えやすいですね。ちなみに、五七五の特別支援教育の教材としては「ソーシャルスキルかるた」というのがあります。今回の標語をつくるにあたっては、そこでかるたになっている標語もけっこう頭の中に出てきました。五色ソーシャルスキルかるた スタートキット<読み札+取り札> 遊びながらルールとマナーを身につける!▼公式販売サイト(詳細説明あり)

2020.07.26

コメント(0)

-

「インクルーシブ教育」を考えるテキスト『「みんなの学校」をつくるために』

「インクルーシブ教育」に関する本が多く出版されるようになりました。一昔前にも「インクルーシブ教育」(障害のある子も通常学級で共に学ぶ教育)に関する実践はありましたが、全国規模ではなく、ある特定の地域で取り組んでいて、なかなか周囲に広がらない、という状況であったかと思います。それが、全国的な広がりが見え始めた、と言っていいかもしれません。現段階での「インクルーシブ教育」について考えるワークショップがそのまま本になったものがあります。読んで非常に衝撃を受けました。「インクルーシブ教育」について考える際には、ぜひ読まれてみては、と思います。『「みんなの学校」をつくるために ~特別支援教育を問い直す~』( 木村 泰子×小国喜弘、小学館、2019、1500円)(リンク先で「立ち読み」ボタンを押すと、試し読みできます。)▼出版社公式サイトこのブログでも一時期とりあげさせていただいた映画「みんなの学校」。(2017/6/8「みんなの学校」上映会&木村泰子先生講演会 in兵庫県西脇市)インクルーシブな学校の代名詞のように使われ始めていますが、やはり、公立の小学校で取り組まれていることがそのまま映画になったというのが、大きいと思います。この映画をきっかけに、公立小学校のインクルーシブ教育を考える、というのは、たとえ映画の内容に批判的な考えを持っていたとしても、有効な研修方法ではないでしょうか。この本はワークショップを編集して収録したものですが、その場に登壇される先生方が、すごいです。=========================木村泰子、小国喜弘、星加良司、川上康則、川村敏明、前川喜平ら錚々たる講師陣の講義を受け、参加した全国各地の現役教員(大空小の現役教員を含む)らが白熱した議論を展開。(出版社公式サイトより)=========================考えと考えがぶつかりあい、対話から深化を図る。非常に質の高いワークショップだと感じました。上の商品写真では本のオビが表示されていません。オビにはこう書かれていました。=========================全ての子どもが安心して学べる「空気」をどうつくるのか――?=========================本来の欧米型の「インクルーシブ教育」は必ずしも「障害のある子も通常学級で共に学ぶ教育」だけを指すのではなく、もっと広範囲にいろいろな子どもを包摂する教育を意味します。本書では、そういった一歩進んだ「インクルーシブ教育」に向けての議論がなされます。東京大学教育学部「特別支援教育総論」のテキストになっているようです。キーワードはいろいろ示されますが、「障害の社会モデル」「学習権保障」の話は、おさえておかないといけないところだと思います。=========================・「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である。(内閣府「ユニバーサルデザイン2020行動計画」より)==================================================・授業のやり方やルール、そういったものをしんどい子に合わせて変えていく努力をすること自体が、インクルージョンの中身なのだということが(障害者権利条約の中で)改めて強調されている(p69 小国喜弘さんの講座より)==================================================・子どもにとって必要でないルールは極力なくしていくという発想が必要・多くの学校で行われている学習規律や学習スタンダードのようなものは問題である(p80 小国喜弘さんの講座より)=========================「〇〇スタンダード」には、利点もありますが、問題もあります。市内や学校内で統一してやっていくのは、大切なことではありますが、その中で不適応を起こす子どものことも、考えたうえで、子どもを中心に再考していくことこそ、大事にしていきたいと思います。学校現場での非常に具体的な場面に関する再考としては、次のような場面も本書の中で取り上げられています。=========================・「わかる人?」と挙手を促す場面。 あれはもしかしたら、わからない子の居場所を失わせている発言かもしれない(p111 川上康則さんの講座より)=========================こういった、現行の教室で当たり前にみられる光景を再考する、というのが、本当に大事だと思います。川村先生が本書の最後のほうの対話で、=========================・私自身は凄い先生でなくていいんです。 私の役目は何よりも、楽しそうにやっていることです。(p151より)=========================と言われていました。僕は、非常に共感します。木村先生も、こう言われていました。=========================・空気は自分がつくるものですね。(p162より)=========================明日の教室を作るための参考となる考え方と、勇気をもらえる本です。

2020.07.25

コメント(0)

-

引き算の筆算で、上の数から下の数が引けないとき、逆に引いてしまう子のやり方を認めてしまうウラワザ

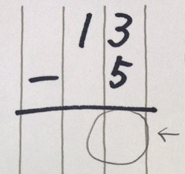

タイトルが長いです・・・。「引き算の筆算で、上の数から下の数が引けないとき、逆に引いてしまう子のやり方を認めてしまうウラワザ」読んでもらったとおりなのですが、ちょっとずつ解説していきいます。ただ、教育界で正式に認められたやり方ではないので、通常のやり方でどうしても身につかない場合の最終手段と思ってもらえたら、と思います。繰り下がりの引き算でつまずく子は、多いです。「まず、1の位から」というのは、これは、絶対おさえておかないといけません。例題を、出します。「3から5は、引けません」「となりから、借りてきます」これは、必ず確認しておきます。この時点で、10の位に斜線を引いて、1つ減らします。(13から引くときは斜線をしなくてもいいですが、どんな場合でも適応できるように、斜線を引くクセをつけることを、おすすめします。)ここまでは、機械的に、なんとか、できたとします。ところが、問題はそのあとです。通常のやり方なら、借りてきた10から5を引いて、その答えに「3」を足さないといけません。これが、理解できないのか、「5」から「3」を引く子がいます。すると、「2」になります。まちがいです。しかし、これがクセになっている子の場合、通常のやり方がどうしても身につかず、いつまでたっても繰り下がりの引き算がマスターできない、という場合があります。こだわりが強くて、一度覚えてしまったやり方が抜けにくい子などに、僕は、あきらめて(?)、次のように言います。「下の数から上の数を引いてもいいよ。」「ただし、そのあと、10のともだちを書こう」「10のともだち」というのは、1年生で習う10の補数のことです。1 と 92 と 83 と 74 と 65 と 5がともだちです。このやり方に従うと、「5から3を引いて、2。 そのともだちは、8」となります。せいかいです。このやり方が最終手段なのは、「なぜこれで合うのか」が説明しにくいからです。ただ、たしかに、このやり方で、正しい答えが出ます。学校教育でおそらくもっとも主流のやり方は「引いて、足す」という減加法です。借りてきた10から引く。残っている数を足す。これは、引き算なのに足し算が入ってきます。これが、許せない子がいます。(笑)いちおう、正式なやり方の中に、「減減法」というのも、あります。僕のやり方も減減法っぽいのですが、教科書会社が認める正式な減減法というのは、違うのです。「13-5」の場合なら、「5」を「2」と「3」に分けて、2回引き算をします。これが、正式な減減法です。詳しくは、算数教科書出版社「啓林館」の「減加法・減減法」のページをお読みください。リンク先を読まれましたか?公教育では、基本的にリンク先の「減加法・減減法」でしか指導がされません。その結果、それでもできない子は、「できないなら、もっと練習しなさい」となってしまいます。通常のやり方でできない子には、「どうしたらできるかな」を考えるのが特別支援の考え方です。どうしても繰り下がりの引き算の筆算で、下の数から上の数を引いてしまう子でも、もしかしたら僕のやり方なら定着する可能性があります。いちおう、知識として、知っておいてもいいのかな、と思います。ただ、このやり方、〇〇法という名前がついていません。そこで、とりあえず、命名します。「10のともだち法」。このやり方が、はやったら、名付け親は、僕です。(笑)※すでにこのやり方に名前があることをご存じの方は、お知らせください。。。

2020.07.24

コメント(2)

-

Webで無料でゲットできる漢字プリント(テスト範囲が分かっている場合の漢字テスト対策に!)

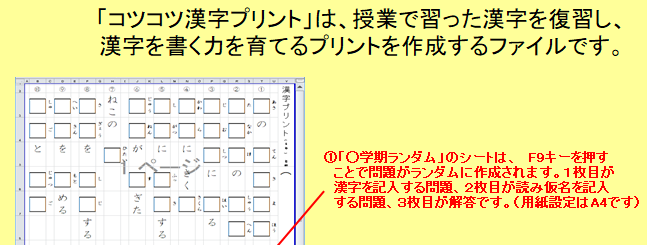

小5の娘のリクエストで、Webで無料でゲットできる漢字プリントを印刷して渡しました。自主勉強なのに、自分で何をしたらいいか分からないから、テスト範囲のプリントをくれ、と言う。なんてこったい。まあ、今の世の中、そういうリクエストにこたえるネット上の漢字プリントは、ありますけどね・・・。最初に見つけたのは、これ。▼小学5年生の漢字50問プリント(教出)本格的な50問テストです。テスト対策にはかなりよさそう。ただ、「教育出版の国語の教科書の出題範囲」。わが子の教科書会社とは違うことが判明。教科書会社が違うと、習う漢字の順番が違うので、テスト範囲が合いません。残念。そしてついに、わが子の教科書会社に対応したものを見つけました。うちの子は、東京書籍です。▼【簡単作成】コツコツ漢字プリント2019(東書)2019となっていますが、たぶん2020年度もそんなに変わってないはず、と思って、これを渡しました。2020年から小学校の教科書は改訂されているので、もしかしたら変わっているかもしれません。無料なので、そのへんは、許せ。関西学院初等部教諭の中西毅先生が作られています。(エクセルファイルの「使い方」タブより引用)エクセルファイルで、プログラミングされており、テスト範囲のランダムな問題で10問テストを作成することができます。すごい!ランダムではなく、選んだ問題を集めてテストを作る機能もあります。「1学期のまとめ」などの学期末テストは、30問の拡大バージョンとなっています。うーむ、これは、かゆいところに手が届く、テストですね。(1)漢字を書くテスト(2)読み仮名を書くテスト(3)漢字も読みも示された答えの3種類を印刷することができます。ちなみに娘は「答え」をもらって、それを漢字練習帳に書いて、自主学習として学校に提出していました。「光村図書版はないの?」と思われた方、安心してください、ありました。「コツコツ漢字プリント」の光村図書版は、エクセルファイルを以下のサイトからダウンロードできます。ただし、2017年版。2020年も、そんなには変わっていないはずですけど。▼【簡単作成】コツコツ漢字プリント〔低学年版〕〈光村図書版〉(中西毅先生)▼【簡単作成】コツコツ漢字プリント〔高学年版〕〈光村図書版〉(中西毅先生)リンク先は、「先生のための教育事典EDUPEDIA」です。「計算問題バージョンは、ないの?」と思われた方、よくばりですね。実は、これもまた、ありました。中西毅先生は計算問題バージョンも作られています。教科書は、一応東京書籍に準じているようですが、算数の場合はそこまで教科書会社を気にしなくても十分使えると思います。こちらも、EDUPEDIAさんのリンクから、どうぞ。▼簡単作成・毎日継続、コツコツ計算プリント(中西毅先生)新しく習う勉強に、前に習った勉強も混ぜてある、というのがスグレモノです。キーボードの「F9」キーを押すたびに、問題の数字が変わります。すべての問題の数字が一気に変わるので、見ていて気持ちいいです。

2020.07.23

コメント(2)

-

ウェブベルマーク

ウェブベルマークというのを、偶然見つけました。▼ウェブベルマーク https://www.webbellmark.jp/おお!これを使えば、ベルマーク委員会の子がベルマークを切って集めて点数を計算し、子どもたちの手が借りられなければ学校職員がせっせと何千何万点という全校児童850人から寄せられるベルマークを切って集めて点数を計算する手間がいらないじゃないか!というわけで、あまり知られていない気がするウェブベルマーク。知ってみても、いいのでは?支援する学校を指定して、寄付することができるようです。なんか、ふるさと納税みたいだね。ちなみに、上のサイトに行かれた折は、「1クリック募金」というのがありますので、ぜひクリックしてください。クリックするだけで、岩手・宮城・福島三県の被災校に1円が寄付されます。Facebookページでは、先月末時点での全国ベルマークランキングも発表されています。全国ランキングに名を連ねる学校は、通常のベルマークに加えて、ウェブベルマークも大々的に呼びかけて協力してもらっているに違いない。たぶん。iPhoneアプリも、あるよ♪▼https://peraichi.com/landing_pages/view/wbm-appウェブベルマークについてのコラムは、少し古いですが2018年のものがネットで見られます。▼「ウェブベルマーク」とは?新しいベルマーク運動について考えてみる (MS CORPORATION 2018/3/14)公式PR動画も、のっけておきます。

2020.07.20

コメント(0)

-

「学習障害」やその「進路」 ~井上智さんの本をおすすめします!

通級の巡回先の学校から、今月末に特別支援教育の研修講師の話をいただいています。ありがたいことです。その研修のスライドづくりを進めているところですが、その中で発達障害当事者に関する話を、かなり入れ込もうとしています。研修内容を企画するにあたり、事前にアンケートをとらせていただきました。特別支援教育は、ニーズを大事にする教育ですからね。お聞きしただく先生方のニーズもしっかりと捉えておきたいと思ったので。アンケートの結果は・・・それは、まだヒミツです。研修会の冒頭で大々的に発表する予定です。ただ、発達障害の中でも「学習障害」やその「進路」については事前のアンケートでもかなり関心が高かったです。そこで、井上智(さとる)さんの本をご紹介しようと考えています。『読めなくても、書けなくても、勉強したい ディスレクシアのオレなりの読み書き』(井上智/井上賞子、ぶどう社、2012、1980円)▼出版社公式サイトの情報が、かなり詳しいです。 「読み書きができないために、学校でどんなつらい思いをしたか。」のところは、本書の中で、本当に身につまされるところです・・・。 リンク先には、目次がかなり見やすく提示されているので、目次だけでも、見てみてください!!2冊目の本は、つらかった時期を乗り越えて夢をもって挑戦する時期の報告。井上さんだけでなく、多くのディスレクシア当事者の希望がつまっています。『夢見た自分を取り戻す 成人ディスレクシア、50代での大学挑戦』(井上智、エンパワメント研究所、2018/11、1980円)大工をされながら、大学に合格し、学業と仕事を両立させられた井上さんのお話を読んで、読み書き障害のお子さんの支援をさせていただいている僕としても、大変うれしかったです。2冊目の本の中で、井上さんは、1冊目の本の一部が大阪教育大学の入試で、小論文の課題として使われたことを明かしています。「オレの体験を読んで、読み書きに困難のある子の心情を推し量り、教師ができることは何かについて述べよと問われたらしい。」(p158より)素晴らしい!大阪教育大学の受験生だけでなく、全国で、井上さんの体験から「自分にできることは何か」を考えてほしいと思います。僕も、常に考えています。

2020.07.19

コメント(0)

-

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

国のGIGA スクール構想を受けて、各自治体で児童生徒1人1台のタブレット端末が急ピッチで配備されていきます。(写真提供:写真AC)(参考リンク) ▼令和元年(2019年)12月19日の文部科学大臣のメッセージ 「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現に向けて」)個人的に大変関心を持っている分野。勤務市の状況をふまえて、現時点での僕の考えを少し書いておきます。■まずは、大規模校で学年1台しか電子黒板がない学校に、クラスに1台を追加配備!普通教室全てに1台の電子黒板、というのは、児童生徒1人1台の前に実現しておくべきハードルでしたが、実は未だにこれが叶っていない。そこで、とにもかくにもまずは各教室に電子黒板ないし大型デジタルテレビかプロジェクタを配備するのが先決です。各教室に1台あれば、各自のタブレットに書いた回答をクイズ番組のように一斉に表示して、誰がどんな考えかを瞬時に交流できます。個人のノートも大きく映せます。■障害のある児童生徒を含め、全児童生徒によるデジタル教科書の活用を図る!ご存じの通り、教科書の漢字にはルビ(ふりがな)がないのが通例です。ルビ付き特注印刷というのはコストの関係でどうもできないらしいです。それが、デジタルの場合、ルビ表示が可能で、しかも表示をするかしないかの切り替えも一瞬です。分かち書き表示や文字の拡大も断然しやすくなります。特に、学習障害の子どもたちのとっては、大いに助かることになります。今までも「その子だけがデジタル教科書を使う」ということが合理的配慮として認められてきた例はありましたが、GIGAスクールで全員1人1台タブレットを使うようになれば、「自分だけ特別に目立つことをしたくない」と本当に必要な支援でも受けずに我慢していた子どもも、気兼ねなく使えるようになります。■「個別最適化」の教育の実現!それぞれが自分に合った問題をする。すでにある学習システムの中では、学習塾の「くもん」のやり方に近いかもしれません。テストをタブレットで受ける→自動採点→グラフ化などでフィードバック、ということも、今後、当たり前のことになっていきそうです。同じ場にいながらそれぞれの課題に合った問題をする、というのは、諸外国ではかなりされているようですが、日本はずっと長い間講義形式に近い「一斉授業」でみんなが一斉に同じ問題について考えるという授業から脱しきれなかった。これは、いい機械です。もとい、いい機会です。■「学級」にこだわらない新しい教育も、もしかしたら?「学級」解体は一部の先進的な取組のなかに見られますが、GIGAスクールがそれを促進させるかもしれません。所属している学級の枠にこだわらず、児童生徒がどこで何を学ぶかを選択し、学習履歴を積み上げる。同じ目的の子どもたちとつながることで、学んでいく。例えば「総合」で学級解体し、追究テーマごとに集まってタブレットを使って調べ学習、タブレットを使ってプレゼンを作り、最後に集まって発表、ということなら、取り組みやすいんじゃないか、と思います。■休校になっても家庭で学習しながら学校とつながれるようにコロナによる一斉休校を経験した学校現場としては、これはかなり期待したいところ。春の一斉休校では児童生徒との双方向のコミュニケーション手段が確立しておらず、大多数の学校は子どもたちの安否確認すら簡単にとることができませんでした。休校期間に一部の学校でZOOM朝の会などの双方向ビデオ通信が行なわれていたように、休校になっても全員がネットにつながるタブレット端末を持っているなら、「つながる」ことが容易になります。ZOOMだけでなくTeamsなどでも、同じようなことはできるようです。ただ、ビデオ通信は通信料が膨大で費用に跳ね返るというところから、テキストによるチャットツールをまずは使えるようにするのが、現実的かもしれません。どちらにしろ、まずは教職員が使って慣れることが必要です。私の住んでいる市では、教職員が担当者会をオンラインでやっているようです。そんなふうに、遠隔ビデオ会議を、まずは職員がどんどん使っていく必要があります。職員研修でZOOMを使えば、遠隔地の有名講師の話も聞けます!不登校の子が家で学ぶ手段としても役立てられます。休校になって急に慌てないために、平常時にも宿題をオンライン提出するのもありかもしれません。<以下の点は、要検討>■低学年も同時タイミングで導入するの?小1も?「全児童生徒」とはいえ、小学校1年生に使わせるのは、もっと後でもいいのでは、という気はします。学校生活に慣れて、学習に関してもノートと鉛筆による読み書きに十分親しんでからが、よいような気はしています。■いきなり家庭に持ち帰らせるの?学校で使うだけではなく家でも使うとなると、指導するべき事項や取り扱いのルールが一気に増えます。少なくとも導入初年度となる今年度は学校保管で、休校になれば持ち帰りが妥当か、と考えています。■どのように使うかが共通理解されていない。■なぜ導入されるのかが共通理解されていない。教職員の中にも、まだまだ「GIGAスクール構想」のことは知られていません。いきなりタブレット端末がどーんと来ても、職員も子どもたちも、困ってしまいそうです。「何のために」というところを、しっかりとおさえておかなければなりません。そのために、5分程度の、「コレを見れば、GIGAスクールでこう変わる、というのがすぐ分かる」という動画を観るのがいいんじゃないか、と思っています。実は、プログラミング教育がスタートするにあたって、政府公報オンラインのSociety5.0の動画がこういった使われ方をしていました。これがかなり印象的で、短時間で同一のイメージを共有するのに役立ったんです。↓コレです。まず教職員が研修で視聴し、児童生徒もプログラミングの授業のオリエンテーションとして視聴しました。口で言うより、見た方が早い!ある1つの動画による「物語」や「未来予想」を見ることで、教職員と子どもたちが夢や目的を共有する。その時点で初めて、1人1台端末も、意味のある活用が臨めるようになる、と思います。今現在僕が見つけられたのは、下の動画。これもなかなかいいのですが、上の動画のようなストーリーとしての魅力まではないので、子ども目線で感情移入できそうなバージョンの動画も、ぜひ作ってほしいところです。「学校における1人1台端末環境」公式プロモーション動画(文部科学省2019/12)■日常の保管は?机の中には入るスペースがないのでは?■充電保管庫への出し入れのタイミングは?保管に関することについては、不安がいっぱい。(^^;)一応、こういう部分についても言及した報告書のまとめが総務省にあるので、ぜひ、見ておきましょう。先進校の取組と反省がかなり具体的に書いてあります。▼「教育分野における効果的な ICT利活用を推進するための調査研究報告書」 (平成25年3月 株式会社内田洋行)いま僕が考えている案は、こんな感じです。1時間目までにクラスまたはクラス外廊下にある充電保管庫から出して、帰る前に保管庫に戻す。それまでの全授業で文房具のように活用を図る。ノートと教科書とPCの併用を行う。ただし、そうすると机の上がいっぱいになってスペースが足りなくなりそう・・・。机の中も、もうすでにいっぱいなので、これ以上スペースはありません。オプションで保管バッグや置き場所がいるかもー。さてさて、以上のような僕の案は、あくまでも勤務市を想定していますが、何かお気づきの点があれば、コメントをお寄せいただければ、ありがたいです。どうやら、配備に関しては間違いなく、前倒しで一気にされる見込みです。パソコン足りなくならないのかな・・・。ところで、MicrosoftのTeamsは、最近「Teams」大幅アップデートを発表しました。▼リモートワークはここまでリアルに近づく ── マイクロソフト「Teams」大幅アップデートを発表(「BUSINESS INCIDER」2020.7.10)ちょっとしたアイデアで遠隔でも心理的距離を縮められることが分かり、アイデアの重要性を改めて感じました。最後に、今回のテーマについて、とても参考になると思った本が、こちら。『学校アップデート 情報化に対応した整備のための手引き』(堀田 龍也、さくら社、2020/5)コロナの時期に出版されたこともあり、休校を余儀なくされた状況も踏まえて書かれています。GIGAスクール1人1台端末により、教育現場がどうなるのか、非常にわかりやすくまとめてあります。GIGAスクールの前に、各学校に1冊、備え付けておくといいのでは?各章が短くコンパクトで読みやすいです!

2020.07.18

コメント(0)

-

1文字から連想させる実験、「思い込み」しやすい例 ~『Think Smart』

前回は、『Think Clearly』の読書メモでした。せっかくなので、続編の読書メモも、続けます。『Think Clearly』の続編は、コレです。『Think Smart 間違った思い込みを避けて、賢く生き抜くための思考法』(ロルフ・ドベリ/安原実津 訳、サンマーク出版、2020/1、税別1700円)このシリーズには様々な実験が紹介されています。この本の中で、特に面白いと思ったのが、次の実験。=============================・バウマイスターは学生たち全員に、提示された最初の文字につづけて、決められた時間内にひとつの言葉を完成させるよう求めた。 たとえば「パ・・・・・・」からは、「パニック」という言葉を思いつく学生もいれば、「パーティ」「パリ」といった言葉を思いつく学生もいた――そうして、彼らが無意識のうちに考えていることを突き止めたのだ。(p100)=============================これと似たような「書き出し指定1行作文」というのを、通級教室の課題としてよくやっています。「学校」というような言葉だけ与えて、その続きを自由に連想して書かせる、というもの。「自由連想法」や「文章完成法」という心理学の手法がもとになっています。僕が自作したものは、こんなのです。1文字だけ与える、というやり方も面白いな、と思いました。今度やってみようかな。ちなみに、この本の17章「反射的に思いついた答えは疑ったほうがいいわけ」を読んだ僕は、反射的どころかじっくり考えても不正解とされる答えしか思いつかなくて、落ち込みました。「あなたは車を運転して時速100キロでAからBに向かい、 帰りは時速50キロでBからAまで戻ってきた。 あなたの平均速度は、時速何キロだろうか?」(p107)という問題です。僕の頭は、いつまでたっても「75キロ」のままでした。どう考えても、「それ以外あり得ない!」と思ってしまいます。みなさんは、どうですか?=============================・自問をすれば真実や的確な答えにたどり着くという考えは、「内観の錯覚」と呼ばれている。(p116)=============================自分の考えがまるで当てにならないことが分かり、打ちのめされます・・・。さて、この本の副題に含まれる「間違った思い込み」に関する数々の実例のうち、「新薬の効果」に関する話は、特に興味深かったです。=============================・「定期的な服用をしたグループ」には比較的状態のよい患者ばかりが残ることになり、結果として薬の効用は実際よりもずっと高く見えている(p140)=============================こういうことは、非常によくあることだと思います。特に、商品の宣伝に使われるデータには、意図的にしろ、意図的でないにしろ、真実のようでいて思い込みに過ぎないことが隠れていることがよくあります。気をつけたいところです。『Think Smart』の後には『Think right』が控えています。こちらはまだ未読。またまた打ちのめされそうな、予感・・・。『Think right 誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法』(ロルフ・ドベリ/中村智子 訳)

2020.07.14

コメント(0)

-

「他人の評価からは 自由になったほうがいい。」~『Think Clearly』

『Think Clearly』という本は、なかなか面白い。『Think clearly 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法』(ロルフ・ドベリ、サンマーク出版、2019、税別1800円)期待せずに読み始めたのですが、はまりまして・・・今はとっくに読み終えて、続編を読んでいます。一つ一つの章が短く、すぐに読めるのですが、論理的に分かりやすく展開する説明に、「なるほど」とうなずくことが多いです。日々の自分の考え方に偏りや間違いがないか、振り返ることになりました。読書後には高揚感に包まれて、オーディオブック版も買っちゃいました。▼Think clearly 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法(audiobook.jp) (リンク先で、試聴できます。)もともとは2017年の10月にドイツで刊行されたもの。発売後すぐにベストセラーになり、5ヶ月間実用書部門のトップ10に入り続けたようです。日本で類書を挙げると、中谷彰宏さんの本に、わりと近いかも。各章のタイトルが、考え方や行動のアドバイスになっています。僕が特に自分に当てはまるなあ、と思ったのは、19章かな。=============================『Think clearly 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法』 19 SNSの評価から離れよう (p160-167) ・「世間の評価を気にしても、私の本の出来が変わるわけではない」・世界一すばらしい恋人なのに、他人からはひどい恋人と思われるほうがいいか、それとも、実はひどい恋人なのに、他人からは世界一の恋人だと思われる方がいいか? (p162) これは、めっちゃ自分に言われている気がしました。 Facebookをやっていて、けっこう、評価を、気にしているので。(>。<;) そういえば僕の尊敬する坂本龍馬先輩も言っていました。 「世の人は我を何とも言わば言え 我がなすことは我のみぞ知る」。 他人の基準より、自分の基準ですね! ・他人の評価からは 自由になったほうがいい。・他人からの評判は操作できるものではない。 (p165) わかっちゃいるんですけど・・・。 ・気をつけないと、私たちはいずれ「他者からの承認を求める機械」になってしまう (p166) 辛辣な表現が出てきて、とどめを刺されました。 はい、気をつけます・・・。39 「心の引き算」をしよう (p310-317) ・「まだ持っていないものについて考えるよりも、いま持っているものを持てていなかった場合、どのくらい困っていたかについて考えたほうがいい」(p316) 幸せを感じる手段は、こんなに簡単なことだったんですね。 =============================続編は、以下のものがあります。シリーズでまだまだどんどん出るのかな・・・。『Think Smart 間違った思い込みを避けて、賢く生き抜くための思考法』(ロルフ・ドベリ/安原実津 訳)『Think right 誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法』(ロルフ・ドベリ/中村智子 訳)

2020.07.13

コメント(0)

-

衝動的な心にブレーキをかけるトレーニング ~宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』

「コグトレ」で有名な宮口幸治さんの新書が話題です。『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書、宮口幸治、2019、税別720円)この本のタイトルは、「3等分してね」と言っても3等分ができない非行少年が多くいたことに由来しています。上の商品画像に、オビがついていますよね。そこに載っているような線で3等分したと思ってしまうようです。この本の内容は、なんとマンガ化されています。先月からWeb連載が始まったところで、ありがたいことに無料での公開中。新書版の冒頭部分の紹介にもなっています。▼ケーキの切れない非行少年たち - 原作 宮口幸治/漫画 鈴木マサカズ / 第一話 三等分できない少年たち | くらげバンチ「障害」と非行とが必ずしも関係するわけではありません。しかし、全く関係しないとも、言い切れません。たとえば、「こうすると、どうなる」という想像力が及ばないと、不適切な行動を衝動的にとってしまうことにもつながります。では、どうするか。この本には例として、かなり具体的なメソッドも紹介されていました。それが、著者があみだした「コグトレ」。特に印象的だったのは、「記号さがし」です。例えば、リンゴならリンゴといったふうに、指示されたマークだけを探して数えていく。しかし、単に同じマークをさがすだけではない。ある工夫が加わっています。それは、指示されたマークを探して数を数えるのだけれど、「左側にある決められた果物のストップ記号(例えば、ミカン、メロンなど)がある場合には数えず✔もつけません。」(P164)といった付加ルールがあることです。このルールにより、ブレーキの弱い子どもがブレーキをかけられるようになるそうです。単純だけれど、これは、なかなか理にかなっていると思いました。「コグトレ」の本はいろいろ出ていますが、こういった著者の意図をしっかりと理解しておきたいものです。以下は、「コグトレ」で検索して出てきた本の数々です。本当にいっぱいある!『1日5分! 教室で使えるコグトレ 困っている子どもを支援する認知トレーニング122』(宮口幸治)『社会面のコグトレ 段階式感情トレーニング / 危険予知トレーニング編 認知ソーシャルトレーニング』(宮口幸治)『やさしいコグトレ 認知機能強化トレーニング プリントして使えるCD付き』(宮口幸治)『1日5分!教室で使える漢字コグトレ小学3年生 漢字学習+認知トレーニング』(宮口幸治)『1日5分!教室でできる英語コグトレ 小学校5・6年生』(宮口幸治/正頭英和)学年が書いてある本は、他学年の本もあります。すごい数の本が出版されています。今すぐトレーニングの詳細を知りたい場合は、「コグトレ」の学会サイトにある認知機能強化トレーニング(COGET)のページに行ってみてください。(学会の正式名称は、一般社団法人 日本COG-TR学会です。)上で紹介した「記号探し」のプリントを含む、様々なプリントのサンプルがあります。いかしたBGMのコグトレ紹介動画もあります。ちなみに、「コグトレ」のトレーニングは大きく3つに分かれています。上のリンク先は認知機能強化トレーニングのCOGETですが、それ以外に認知作業トレーニングのCOGOTと、認知ソーシャルトレーニングのCOGSTがあります。詳しくは、学会サイトの「コグトレとは(https://cog-tr.net/cogtr/)」をお読みください。僕自身はコグトレに全く詳しくありません。今回の記事は、自分が勉強していくためのメモでもあります。子どもたち全てに有用だとは思いませんが、子どもの実態に合わせて活用していきたいと思っています。

2020.07.12

コメント(0)

-

ブログトップにメールアドレスを追記しました。

質問や問い合わせがどれくらいあるか分からないのですが、今まで載せていなかった僕のメールアドレスをブログのトップに載せることにしました。今ブログのトップページ(https://plaza.rakuten.co.jp/kyouikuuseful/)を表示すると、こんな感じになっていると思います。今まで、連絡したかったけどメルアドが載っていないから控えていた方、どうぞ遠慮なくご連絡ください。基本的には毎日夜にメールチェックをしていますが、遅くても、2~3日中にはチェックできると思います。なお、ブログやホームページにメールアドレスを載せると、一気に迷惑メールが押し寄せることになります。その対策として、メールアドレスの一部分だけを変更しています。(アットマーク@を★に変えるという、一般的によくあるパターンです。)ご連絡の際は恐れ入りますが、メールソフトの宛先にアドレスをコピーした後、★印のところを半角英数で@とお入れください。(この文の中の@をコピーして貼り付けてもOKです。)にかとま nikka★joy.email.ne.jp

2020.07.11

コメント(0)

-

『鬼滅の刃』のマンガを安く読む方法

『鬼滅の刃』(きめつのやいば)が子どもたちの間で大流行りです。昨年度から流行っていましたが、人気はとどまるところを知りません。学校では低学年の子から高学年の子まで、アニメの主題歌を歌っています。お昼の放送では放送委員がアニメの主題歌をかけまくりです。原作はジャンプコミックスなので、少年誌に連載されている男の子向けのマンガですが、なんと女の子にも人気があります。こんなに男女問わず受け入れられているマンガは、歴史的に見ても、かなり珍しい。ここまで流行っていると、子どもと話を合わせるためにも、どんなマンガか、読んでおきたい人もいるのでは?僕の場合は、自分の子が読みたがっていたこともあり、マンガを読んでおきたいとは、常々思っていました。ところが、全巻買うには、お金がもったいないな、とも思っていました。『鬼滅の刃』は今月21巻が出たところです。書店では売り切れが続出しているようです。これまでも子どもたちから、「発売日当日に朝から並ばないと買えない」などと言われていた『鬼滅の刃』。ちょっとほかのマンガでは考えられないくらい、入手困難になっています。とはいえ、最新刊以外は、だいぶ入手しやすくはなってきたのかな?仮に21巻すべてを今から買いそろえようとした場合、どれくらいの金額になるでしょうか?たとえば、全巻セットで調べてみると・・・新品 『鬼滅の刃』 全巻 1巻〜21巻セット 通常版 集英社(リンク先価格:12,800円)当たり前ですが、1万円は軽く超えます。上のものは「通常版」ですが、「特装版」というものも、あるようです。(特装版については公式サイトをご覧ください。シールとかがついて、値段も上がっています。)ちなみに第1巻だけ買うと、次のようなお値段です。『鬼滅の刃』 1 (ジャンプコミックス) [ 吾峠 呼世晴 ](440円)コミックも新刊で買いそろえるとかなりお値段がしますので、「子どもの好きなものだから」という理由だけで買うには、ちょっと気が引けてしまいます。子どもが自分のお金で買う分には、いいですが。(笑)なんとかして、安く読む方法はないものか?僕は、考えました。いろいろ考えました。うんと、考えました。すぐに思い当たるのは、電子書籍です。電子書籍だと、紙版よりも安く買えることが多いです。ただ、それでも、ちょこっと安くなるくらい。せいぜい440円が380円になるとか、それぐらいです。「1冊100円か、それ以下で読みたい」というのが僕の希望です。そうすると、どんな手段があるか?僕が選んだのは、コミックレンタルでした。僕の住んでいる市には、ゲオがあります。(というか、マンガを借りられるのは、ゲオしかありません。 あとは図書館しか・・・。)ゲオのコミックレンタルの相場は、1週間借りて、1冊50円とか、70円とかです。家族も読むことを考えると、電子書籍ではなく実物が手元にあるに限ります。レンタルなので返さないといけませんが、1週間借りられますし、返却はお店が開いていない早朝でも、ボックス返却が利用できるので、返却もしやすいです。そういうわけで、利用しやすさと安さという点から、近くのコミックレンタル店を利用するというのが、僕の考えたベストアンサーです。とはいえ、人気の本なので、レンタルがずっと「貸し出し中」でした。運よくこの間、1巻から5巻までが返却されていたので、5巻までを借りることができました。それを返した後、6巻はどうしてもつかまらず。7巻と8巻があったので、ひとまずそちらを借りて、6巻は「待ち」に入ることに。ゲオは、ゲオアプリというアプリで利用店舗の在庫確認ができます。(▼ゲオアプリ公式サイト)お店に寄れるときに返却されていたら、そのときに借りればいいや、と思っていたのですが・・・ずっと貸し出し中のまま。もともと6巻だけは3冊しかなく、他の巻は5~6冊あるのに比べて、遭遇率が低いのでした。最寄り店舗のコミックレンタルで次の巻がずっと貸し出し中の場合、どうするか?それも実は運よく解決できました。僕は居住市と勤務先の市が違うのです。勤務先の市のツタヤを帰りがけにネット検索したところ、なんと、6巻があるではないですか!ツタヤの会員証期限はもう過ぎていたのですが、6巻を読まないと7巻と8巻が無駄になるので、220円を払って会員証の期限を延長しました。ツタヤのコミックレンタルは、アプリからでなくても、ネットで普通に在庫検索できました。▼TSUTAYAの在庫検索サイトそういうわけで、『鬼滅の刃』を安く読みたい方、買ってまでは読みたくないがどんなものか読んでみたい方は、「コミックレンタル」が、おすすめです!ただし、「貸し出し中」が多いので、全巻読み終えるまでには、わりと時間がかかると思います・・・。

2020.07.10

コメント(0)

-

ディズニー公式プログラミング学習ゲーム「テクノロジア魔法学校」2

6月28日の日記でご紹介したディズニー公式プログラミング学習ゲーム「テクノロジア魔法学校」。 ▼ディズニー公式プログラミング学習ゲーム「テクノロジア魔法学校」無料でのお試しでいろいろやってみました。これは本当にかなりよくできています。同じようなシステムでほかの学習も楽しく進めることができるのでは?と思いました。この教材の「学習をゲーム化する」というところをうまく取り入れて、いろいろな学習教材の開発に生かすことができそう!よくできていると思ったところは、3つあります。(1)ストーリー仕立てストーリーにすることで格段に記憶に残りやすくなります。また、謎解きなどの苦労をすることでも、記憶・印象に残りやすくなります。声優の起用や美麗グラフィック、邪魔せず雰囲気作りに寄与するBGMなど、ストーリーを引き立てる要素もバッチリです。(2)成長要素、コレクション要素最近のゲームでは成長やコレクションを分かりやすく視覚化することが当たり前になってきています。シンプルな表示ながら、成長やコレクションが実感できる画面になっており、いわゆる「レベルが上がった!」的なところから達成感も得られるようになっています。(3)スモールステッププログラミング学習はかなり初歩的なところから始まります。また、専門用語が一気に出てこないように配慮されています。キャラクターとの会話形式で、新しいことを少しずつ学ぶ。これにより、学習についていきやすくなっています。自力で分からないときのための「ヒント」ボタンも。1回のヒントで分からなければ「さらにヒント」という、ヒントの小出し形式。ときどき、前に学習したことを覚えているか、3択クイズも出てきます。プログラミング学習としてはかなり本格的な教材で、英語の知識は事前にあったほうがいいでしょうし、キーボード入力にも慣れていた方がいいのでは、と思います。プログラミングの「入門」教材とは一線を画します。小学生にはあまりおすすめできません。高校生・大学生・社会人にふさわしい本格教材だと思います。「プログラミングを専門学校で学びたい」と思っている人なら、これは、かなりオススメです。もともとは7章までの全184レッスンが約14万円というかなりの高額で売られていたものです。7章までいくとプロとしてやっていけるくらいの(?)、かなり難しいことを習うようです。そこまで難しい内容を習わなくても十分だと思う人も多かったのか、現在では4章までの全76レッスンができる約5万円の教材が、クーポンで2万円引きで買えます。5章以降はニーズに応じて買い足しできます。個人的には、3万円は高いけれども、この内容なら、本格的に学びたいという意欲がある人であれば、オススメできる、と思っています。というか、僕自身が、買おうか買うまいか、迷っています。(^^;)▼オープンキャンパス(無料体験)は、こちら※デスクトップPCでの受講が望ましいです。 Windowsの場合は、Google Chromeでないと、途中から対応していない場合があります。 最初からGoogle Chromeで始めましょう!▼Webエンジニアの「まっと」さんによる体験記(2019年のもの) 【テクノロジア魔法学校・体験記】10万円するプログラミング学習をやってみて感じたこと

2020.07.05

コメント(0)

-

ゲームをきっかけに学ぶ。ゲーム化すれば楽しくなることを学ぶ。 ~荻上チキ『みらいめがね』

僕はずいぶん前に、「ゲーム」の教育的価値擁護論のようなものを書きました。ほかにも、同じようなことを書いている人がいました。荻上チキさんです。『みらいめがね それでは息がつまるので』(荻上チキ/ヨシタケシンスケ、暮しの手帖社、2019、税別1500円)この本は、別にゲームだけがテーマの本ではありません。いろいろな日常のことを、著者ならではの視点で書いた、エッセイ集。ヨシタケシンスケさんが、絶妙な絵で合いの手を入れています。「ゲーム」について書かれていたのは、本の終わり頃。僕も同じだったので、親近感を覚えました。====================・ゲームのキャラクターを主人公にした漫画を楽しみ、ゲームの攻略本や裏ワザ本を買い、新作ゲームの情報が載った雑誌を読み漁る。読書や調べ物といった体験も、全てゲームから始まった。・ゲームは僕をだめにしなかった。 ゲームの全てが、僕のためになった。 ゲームは教養となり、ゲームの話をすることで人間関係が広がった。 ゲームは身を助く。よく遊び、(結果としてそこから)よく学んだ。 無為と思われる時間も、無意味ではなかった。(p168より)====================子どもの頃にゲームをきっかけに興味を持ったことをどんどん学んでいった著者。中学2年になると、「技術部」の部長になります。すると、「学校の環境改善」に取り組み、ゲームの世界で学んだことをリアルの世界で生かすようになります。====================・ゲーム化すれば、退屈な生活もそこそこ楽しくなると学べた。 人生は全てが教材になる。(p174より)====================まさに、我が意を得たり、です。「ゲーム」を悪者にする風潮は少し下火になり、デジタル全盛期の中、「ゲーム」と「教育」の垣根は少しずつ崩れてきたのかもしれません。この2つを乖離するのではなく、強力に結びつけることができたら、最強だと思います。僕は未読ですが、ゲームの教育的効用を真正面から訴える本も、世の中にはあるようです。見つけたのは、翻訳本でした。外国のほうがこういう研究は進んでいるのかな。『テレビゲーム教育論 ママ!ジャマしないでよ勉強してるんだから』 [ マーク・プレンスキー ]

2020.07.04

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1