2020年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

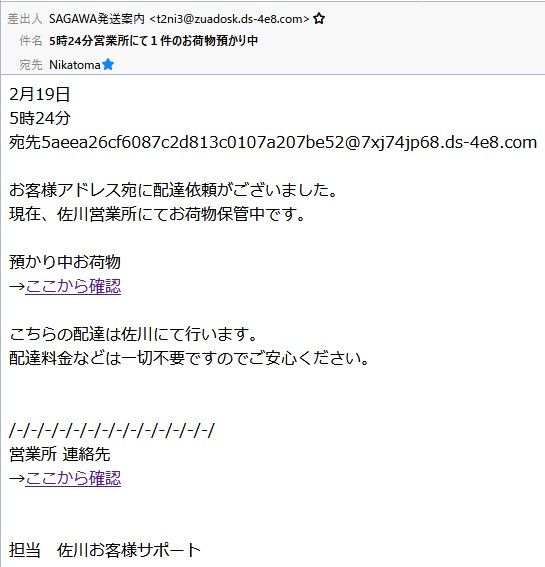

宅配業者を騙る悪質な迷惑メール

このところ、迷惑メールにひっかかります。これが、かなり悪質なので、注意を呼び掛けるため、ここにも掲載します。迷惑メールには、一見してそう分かるものと、一見しただけでは分かりにくいものがあります。いわゆる、詐欺メールというやつです。ひっかかりやすいのが、宅配業者を騙るもの。不在につき荷物を預かっているという文面で、リンクを押させようとします。忙しい時など、つい、引っかかってしまいます。携帯あてのメールで2週間ほど前にひっかかりました。そして今しがた、PC宛メールで、別の手口にひっかかりました。もう、いやだ!そういうわけで、自戒の意味も込めて、ここにメールの文面とリンク先の画像を掲載します。PCに来たメールは、こちら。詐欺メールを見破るコツは、日本語だけを読まずに、必ずアドレスを見ることです。意味のない文字列のアドレスは、だいたい、詐欺メールです。ただ、忙しいと、つい、アドレスまで確認するのを、怠ってしまいます。反省・・・!で、リンクをクリックしてしまうと、今回の場合、次のようなサイトが表示されて、びっくりしました。めっちゃ、佐川急便そのものなのですが・・・お荷物、現金3億円。ギャグだったら、笑えますが・・・リンクをクリックしたことにより、こちらのメールアドレスが有効と判断され、これからドバドバと迷惑メールが押し寄せることが期待されます。(泣)メールアドレスはなるべく変えたくないのですが。2か月前の携帯詐欺メールのときは、リンクをクリックした直後に「あっ!」と気づき、サイトが表示される前にすぐにリンク先を閉じましたが、それでも無駄でした。直後から迷惑メールが殺到し、気づいた時には200件以上の新着表示・・・。卒倒しそうになりました。迷惑メールをブロックする設定をそのたびにしています。すごい、時間と手間の無駄です。迷惑メール業者は、こんなことをして、何か得になるんでしょうか。皆様も、お気を付けください。迷惑メールの学習って、学校の情報モラルの学習ではさほど扱わないのですが、これだけ世の中に蔓延していたら、しっかり扱ったほうがいいのかな・・・。僕が教えるなら、めっちゃ熱を入れて、教えると思います。(笑)「気をつけろ 即時クリック あぶないよ」

2020.02.22

コメント(0)

-

茶谷清志・武田双雲『龍馬の如く 幸せに生きる82の法則』

大河ドラマで明智光秀が始まりましたね。地元が少しだけつながりがあるので、大いに盛り上がっています。僕が好きな歴史上の人物は、なんといっても坂本龍馬です。昨年は高知県の龍馬記念館にも行けて、感無量でした。龍馬のような生き方をしたい!と思います。え? あなたもですか? 奇遇ですね!(笑)そんなあなたにぴったりの、『龍馬の如く』という本があります。タイトル、そして各章のトップには書の名家、武田双雲さんの迫力ある書が、ドドーン!と載っています。その後、見開き2ページで、龍馬からのメッセージが、コンパクトにまとめられています。見開きの右側には、龍馬がしゃべっているようにババーン!とセリフが書かれちょります。左側は、なぜそれが大切か、といった解説です。龍馬が本当に語り掛けてくれているような、見事な企画です。武田双雲さんの書がまた、カッコイイ!『龍馬の如く 自分らしく幸せに生きる82の法則』 (茶谷清志【著】,武田双雲【書】、インフォトップ出版/イーストプレス、2009、定価1500円) (リンク先は古本200円)=============================『龍馬の如く 自分らしく幸せに生きる82の法則』 <仕事> ・どんな仕事でも 雑にすれば、雑用になる どんな雑用でも 心を込めれば、立派な仕事ぜよ(p18より)これを初めて読んだとき、ズガーン!ときました。 「雑にするから、雑用」 まさに! つまらない仕事があるんじゃない。 自分の心が、つまらなくしているんだ!!・中途半端な心の状態が、かえって心を苦しくしているのです。・坂本龍馬が多くの人々から愛され、多くのことを成し遂げられた理由 ……それは、どんな人にでも自分の心を開いていたからです。・人生の達人は、(略)心をオープンにして、生きることを楽しんでいる人なのです。(p65より)「中途半端な心の状態」・・・ 僕は、これは、とってもとっても、思い当たります。 うむ、確かに、龍馬とはほど遠い状態です。 龍馬は行動の人でしたが、その理由は、「中途半端な心の状態」がなかったからなんでしょうね。 時代を変えるには、やはり、心の状態こそ、大事だったのです!・今よりもずっと窮屈だったはずの封建社会で、坂本龍馬があれだけ自由に生きられたのは、龍馬の心が自由だったからです。 (略)命をかけて日本を生まれ変わらせるという覚悟を決めていたからです。(p77より)自由な龍馬は、誰よりも、「日本を生まれ変わらせる覚悟」を決めていたのだと思います。 有名な「日本を今一度洗濯いたし申しそうろう」に、そのことが如実に表れていますよね。 この言葉が入った龍馬の手紙を、実際に龍馬記念館で見ることができて、 僕は猛烈に感動しました。<楽しめる人>・人生を楽しめる人は どうでもいいようなことでも喜んだり、笑ったりできる人 ひとことでいえば 子供みたいな人ぜよ(p122より)「日本を今一度洗濯いたし申しそうろう」には、龍馬の覚悟とともに、 子どものような、龍馬の茶目っ気も感じられます。 「子供みたいな人」という点では、 僕は唯一、自信があります。 僕は僕のままでいいんだ!! ・・・自信をもらいました。(笑)=============================ブログ記事では、武田双雲さんの書の迫力をお伝えできないのが残念です。それでも、茶谷清志さんによる龍馬の生き方のエッセンスが、少しでも皆さんの生き方にも勇気を与えるものであったなら、幸いです。さあ、今からご一緒に、日本を今一度洗濯しましょう!!(^0^)

2020.02.18

コメント(0)

-

ADHDの理解のために、マンガ+専門家による解説の『うちの子はADHD』

エッセイマンガが好きで、よく読みます。今回読み終えたのは、『うちの子はADHD』。『漫画家ママのうちの子はADHD』(こころライブラリー)(かなしろにゃんこ。、2009、講談社、1540円)【1000円以上送料無料】これが、よかった!!こういう本でよくあるのが、マンガに対して専門家の解説は数ページ、といったパターン。コミックエッセイなので、当たり前といえば当たり前。解説はあくまでも添え物、というのが通常・・・。しかし、この本は、解説が26ページもある!(「おわりに」の2ページも含む)そのおかげで、ADHDの定義や特徴、成長とともに移り変わる行動特性、環境調整、薬物療法、ペアレントトレーニングなどなど、それぞれコンパクトに要点をまとめられており、「ADHDの教科書」と言ってもいいくらいの内容となっております。1人の子の事例だけでは当てはまらないこともたくさんあるので、ADHDに関する一般的な知識を補足してもらえるのは、ありがたい。解説を書かれているのは、田中康雄先生。児童精神科医で、「こころとそだちのクリニック むすびめ」の院長。特別支援教育の分野では以前からよくお名前をお見掛けする先生です。本書の解説の文章からは、子どもへのあたたかなまなざしが伝わってきました。「この解説だけでも、値打ちがある!」と思います。今後、「ADHDについて知りたい」という方に出会ったら、「とりあえず、これを読んでみたら」と、すすめます。以下は、ブクログに投稿したレビューです。(^^)漫画家ママの うちの子はADHD (こころライブラリー)著者 : かなしろにゃんこ。講談社発売日 : 2009-06-26ブクログでレビューを見る»ADHDの子どもについて理解するための第一選択として、オススメ!マンガなのでエピソードからADHDの特性が大変わかりやすい。(もちろん、ADHDがみな同じわけがないので、一例でしかないが。)そして、マンガの後にはこの道の第一人者、田中康雄先生の解説がかなり詳細にわたって書かれている。その中で田中先生が「トットちゃん」の例なども引きながら、普遍的な大切なことについて語られている。子育て中の親だけでなく、学校関係者や支援関係者にもオススメ。「どうしたらいいか」という悩みにも、かなり的確に応えてくれる。調べてみたら、続編や系列書も出ていました。思春期編と就労編もあり、それぞれ興味深いテーマです。発達障害 僕にはイラつく理由がある! (こころライブラリー) [ かなしろにゃんこ。 ]うちの子はADHD 反抗期で超たいへん! (こころライブラリー) [ かなしろにゃんこ。 ]発達障害 うちの子、将来どーなるのっ!? (こころライブラリー) [ かなしろにゃんこ。 ]

2020.02.17

コメント(0)

-

「合理的配慮」という言い方は分かりにくい?

気づけば、もう 2月中旬。そろそろ次年度への引き継ぎに向けて、準備をし始めています。特別支援教育において、年度をまたぐ時期は最重要の時期です。引き継ぎの書類を、新しい学校や新しい担任に分かりやすいように書いて残さねばなりません。保護者や本人の意向も、反映させねばなりません。その中で、近年は必ず引き継がないといけないこととして「合理的配慮」という言葉が、ずいぶん知られてきました。多くの場合、個別の教育支援計画にその欄が設けられていて、引き継いだときにすぐ分かるようになっています。ただ、この「合理的配慮」という言い方については、分かりにくかったり、誤解を受けやすかったりします。教育現場への導入初期には、「今までも配慮はしてきた。通常の配慮とどう違うの?」という質問をされることがよくありました。僕の説明がふさわしいものであるか、全く自信はありませんが、僕の場合は、以下のように説明させてもらっていました。「学校で学ぶ上で必要欠くべからざる変更または調整であり、保護者・本人の意向を受けて学校と合意形成した内容のこと。”配慮”とは言うけれど、原語のReasonable Accommodationを直訳すると、合理的な変更または調整、という意味になる。学校の先生が、その子のためを思っていろいろと工夫したり配慮したりすることはとても重要だけれど、先生個人の判断で行ってきたそれらの配慮や手立てとは、違う」一応英語科の教員免許も持っていますが、 Accommodationの意味はよく分かっておらず、自分なりに「合理的配慮」について勉強した結果、上のような説明になりました。ところが、それならば最初から「配慮」と言わずに「変更または調整」と言えばいいんじゃないの?という疑問がわきます。今朝読んだ「障害児を普通学校へ」の会報No.382に、同じ話題が書かれていました。この1月に一木玲子さんが学習会の中で説明された内容だそうです。====================・「合理的配慮という言葉は、してあげるという上から目線の言葉ではないか」という意見については、一木さんから障害者団体で障害者差別解消法の見直し作業が始まっていて、「合理的変更」「合理的調整」と考えていこうとしているという説明がありました。(同会報 p7より)====================自分も同じことを思っていたので、実際に名称変更の動きがあると知って、感動しました。5年後くらいには、「合理的配慮」という言葉は、変わっているかもしれませんね。ちなみに「障害児を普通学校へ」の会報は、インクルーシブ教育を実践する上での知識・情報にあふれており、いつも実践への勇気をいただいています。ここで紹介された情報に直接当たってみることも多いです。同じ号の別のページでは、例えば片桐健司先生の次のような説明がありました。現場の教員を勇気づける、名言が含まれていると思いました。====================・松本キミ子さんは、「絵の描けない子は私の教師」という言い方で「キミ子方式」という独自の絵の指導法を提案しています。教員にとって、どうやってその子とかかわっていいか悩ませる子との出会いこそが、教員にとって最大の学びの場になると思います。(同会報 p15より)====================引用ついでに、同会報p17から、北村小夜さんの名言を引用して、締めくくりたいと思います。====================・『足りないのは 通常学級の 包摂力です』(同会報 p17より)====================▼障害児を普通学校へ・全国連絡会ホームページ

2020.02.11

コメント(0)

-

2020教員免許講習最新情報 ~複数免許保持なら、延長も可能?~

教員免許更新講習について、僕の知らなかったことを先日教えていただきました。なんと、複数免許を保持している場合、最も最近取得した免許の取得から10年後まで延期できるそうです。根拠となる記載は、文部科学省の次の記載をご覧ください。▼教員免許更新制 9.複数の免許状を所持している場合の扱い 上のリンク先に、以下の記載があります。====================旧免許状の場合は、複数の免許状を持っている場合でも、修了確認期限(注25) は、原則として生年月日に基づき割り振られます。 ただし、免許状更新講習の受講義務のある方の場合は、最も遅く授与された免許状の授与の日から10年後まで、申請により修了確認期限を延期することができます。====================ところが、上のリンク先は、普通に「教員免許更新」で検索をかけてもヒットしません。文部科学省の通常表示される「教員免許更新」のページからもリンクされていません。かなり奥まったところにあります。リンクをたどってもなかなかたどり着けない、知る人ぞ知る情報なのです。(^^;)そういうわけで、せっかく教えていただきましたので、こうやってブログに書いておきます。ちなみに、僕の場合、最も新しい教員免許は、特別支援学校(知的障害)の教員免許です。ところが、上のリンク先の、ただし書きの、さらにその後の※印に、次の記載があります。====================※ 新免許状をお持ちの方の場合、特別支援学校教諭免許状については、特別支援教育領域の追加によって有効期間が変更されることはありません。 また、旧免許状をお持ちの場合も同様に、特別支援教育領域の追加によって修了確認期限を延期することはできません。====================おっと、そうすると、結局特別支援学校免許の追加取得は、関係ないということかな?但し書きや注意書きが多いので、なかなか分かりにくいです。。。ちなみに、2020年1月から、すでに教員免許更新講習の受付は、始まっているようです。「教員免許更新」で検索したときに一発目に出てきた、以下のサイトにデカデカと載っていました。▼学校教育開発研究所興味のある方は、次のリンク先も、お読みください。~教員免許更新講習に関する、本ブログの過去記事~▼教員免許更新講習を通信で受ける方法~明星大学の場合~(2009/2)▼教員免許更新講習を eラーニングで受講する!(2019/5)▼教員免許更新講習の仕上げは、県の収入証紙の購入!

2020.02.08

コメント(2)

-

「学校改革」を、いかにしてなしえるか ~藤原和博『45歳の教科書』

新しい時代がくる。改革は必要だ。しかし、現場は急に変わらない。では、どうするか?藤原和博『45歳の教科書』が、参考になります。『45歳の教科書 戦略的「モードチェンジ」のすすめ』(藤原和博、PHP研究所、2018、1400円)▼【電子書籍版】(藤原和博さんに興味のある方は、本ブログの過去記事も、参照ください。 ▼藤原和博『負ける力』1 ~目標は4文字熟語?)藤原さんは、校長として実際に学校を変えた第一人者かもしれません。何をどう変えたか。例えば本書の中での具体例として、次のようなものがあります。大変面白い取組みだ、と思ったものです。====================「Cラーニング」というシステム・生徒がスマホから意見や質問を打ち込むと、たちどころに教員のタブレット(スマホでもパソコンでも可)にリスト化されるのです。 さらにこれをスクリーンに表示すれば、各自の意見や質問が共有できる・全員の意見を瞬時に反映させることが可能(同書p235)====================同じような授業は、昨日読み終えた千葉大学の藤川先生の本でも提案されていました。(藤川大祐『授業づくりエンタテインメント! メディアの手法を活かした15の冒険』)IT化が進んで、こういうことをやる学校は、どんどん増えてきている気がします。全員参加のアクティブ・ラーニングを実現するうえで、ICTをうまく利用する好例だと思います。ほかにも、 ▼藤原和博『負ける力』2 ~ITを利用した、新時代の授業改革 を見ていただくと、以前に書いたものがいろいろ出てきます。ご参照ください。ただ、今回の話の重点は、改革をしようとしたとき、どうやってそれを進めていくか、という話です。藤原さんの場合、『45歳の教科書』で、次のように書かれていました。====================・私は教育の分野で「自分が1人で」何かをしようとしているわけではなく、 150人の仲間とつながった「自分ネットワーク」で改革に挑戦しているのだと思っています。 私という存在はいわば「アバター」で、仲間たちは、私が次は何をするのか、どんな手を打つのかに興味を持ち、ワクワクしながら面白がってくれています。(同書p96)====================簡単に言うと、「1人では、できない」ということですね。分かりきったことです。しかし、自分の思いが強くなればなるほど、忘れてしまいがちです。「自分で!」「自分が!」となってしまう。そのとき、応援してくれる人たちがいなければ、当然、なしえるものも、なしえない。逆に、応援してくれる人たちがいれば、一見無理そうなことでも、できてしまう。「仲間」の存在は、大きいです。それは、子どもでも、大人でも、変わりません。ちなみに、「誰を味方につければ目的が達成できるか」については、本書のQ&Aに載っていました。====================誰を味方につければ目的が達成できるか・一般的には、女性を味方につけることが大事だと言われています。・学校の場合は、生徒の背後にいる保護者を味方につけることが、改革を可能にする絶対条件でした。 また、PTA会長、地域社会の実力者、若手の有望株の先生たちも味方につけ、それぞれの力を発揮してもらうことで、地域に開かれた学校をめざしました。(同書p176)====================たぶん、「友だち」というのは、何かあったときに頼れる存在として、皆さん個人的には、いると思います。しかし、仕事で改革をなしえるにあたっては、当然ですが、仕事関係のネットワーク、それも現場を動かすキーパーソンのネットワークが、欠かせません。友だちとだけ仲良くする、という次元では、改革がなしえるわけがない。学校は「協力」という言葉が好きですが、その「協力」の範囲が、たとえば学年教職員だけとか、教職員だけとか、範囲が狭く限定されていればいるほど、とれる動きが制限されると感じます。「協力」の範囲を広げ、保護者や地域の方と一緒にやっていけるか。自分が校長ではなくても、視野としては広く持って、関わりを広くしないと、おそらく改革の緒に就くこともできないのでしょう。さて、その一方で、仲間がいるにせよ、自分が積極性をキープする、いわゆる「やる気」を維持するには、強靱なメンタルも、必要な気がします。藤原さんのメンタルについては、どうなっているのでしょうか?藤原さんは、「信頼と共感をゲットしたものが、この社会では力を得る」(p108)と述べた上で、信用がある人の10ヶ条を挙げています。その10ヶ条の最後が、次の項目です。====================感謝と畏れの感覚がある・全体がつながっている中に自分がいるという真摯で謙虚な気持ち。 自分を生かしてくれているすべてのものに対するリスペクト(同書p115)====================これは、「自分が!」の対極にある感覚だと思います。「おかげさま」「ありがたい」という感謝の気持ち。自分を遙かに超えた存在への畏敬の念。傲慢な人間に、人はついてきません。また、自分のエネルギーで頑張ろうとする人は、たかが知れています。マンガ「ドラゴンボール」の中で、主人公がみんなから少しずつ元気をもらって「元気玉」というのを作りますが、そんなイメージ。この社会、この世界に生かされていることに感謝し、人や自然からエネルギーをもらって、「させていただく」という精神が、一段上の行動力を生むのでしょう。同書には付録として、「自分の『信用度』を数値化できるチェックリスト」がついています。子どもの頃から大の付録好きなので、もちろんやってみました。結果・・・基礎編 41/50 点 金融編 6/10 点 応用編 16/40 点総合評価 63/100 点 でした。微妙なところです・・・。ただ、同じチェックを1年前にもしたのですが、一応今の感覚でチェックすると、8点ぐらい上がってました。自分に甘くなっただけかもしれませんが・・・。基礎編最後のチェック項目が、感謝と畏れの感覚があるかどうかでした。1年前に僕がチェックしたときは、5点満点で2点をつけていました。今は、4点かなあ、と思います。具体的に何がどう、ということはないのですが、感覚的に・・・。最後に、学校改革を進めるための、藤原さんのとっておきの作戦を紹介します。====================学校改革のための「出島作戦」・全体の意識というのはどこでも保守的で、「できれば前からの習慣や行動を変えたくない」・ですが、一部を「特区」のように開いて、外からモードの違うエネルギーが流れ込むようにし、そこで生まれた新しい意識を周りに伝播させていくことは可能です。・明治維新を準備した長崎の出島のような役回り(同書p241)====================変えやすいところから変えていかないと、抵抗が多いところでは、苦労多くして益少なし。学校改革も、学校の中で、一部だけなら変えられるかもしれないし、そこが突破口になるかもしれない。もっと言えば、市の中で、ある学校で改革ができれば、そこから他の学校に伝播させて、市全体を変えていくことが、できるかもしれない。もっともっと広く考えると、日本全体の中で、「出島」を出現させることで、日本の学校がどんどん変わっていく、というイメージも持てます。特色ある学校は、いろいろなところに生まれてきています。自分の足下しか見ていないと、なかなか変えられないものですが、広い視野に立つと、変えられるところは、案外たくさん見つかるかもしれません。このあいだ、尾木ママの講演に行ってきました。▼主体性を伸ばす教育が必要 尾木ママが三田で講演 (神戸新聞ネクスト)そこでもいくつかの、改革推進校や推進地域を紹介されました。東京だと、今までの前例を大きく変えた中学校が出てきています。▼荒れる生徒、校則あえて全廃…「常識」破った桜丘中校長 (朝日新聞デジタル)日本全体を視野に、自分の学校とつなげて考えられると、「あそこは出島で、これから日本全体が変わっていくんだ!」というワクワク感を持てるかもしれません。

2020.02.02

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1