2020年05月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

「こぼれ球でいいんです。」 ~税所篤快『突破力と無力』

税所篤快(さいしょあつよし)さんの本を読みました。以前読んだ『「最高の授業」を、世界の果てまで届けよう』、ほんの少し前に読んだ『前へ!前へ!前へ!』に続き、3冊目。とにかく行動力のある方で、ありすぎるくらいです。非常に、刺激を受けました。『突破力と無力 挑戦し続ければ世界はきっと変わる! 』(税所篤快、日経BP社、2014、1500円)スピード感を持って出版されており、ライブ感満載。どきどき、ヒヤヒヤ感が、たまらない。(笑)ある重要な場面でのパネルディスカッション。東京大学の鈴木寛教授が税所さんの行動力についてふれたところを、少し引用します。====================・そういう存在が必要なんです。そこから揺らぎが出てくる。 こぼれ球でいいんです。・こぼれ球を拾って、つないで、つないで・・・・・・そんなに、きれいになんていかないんですよ。(p67:鈴木寛教授の言葉)====================行動力のある人が道を切り開く状況をサッカーにたとえて、非常に端的に伝えられています。たしかに、1回で決められなくても、こぼれ球になることで、チャンスが生まれます。ちなみにパネルディスカッションでの各出席者の台詞、どれも歯に衣着せない言い方でとても面白いです。税所さんは絶体絶命のピンチに遭いながらも、結果的には周囲のサポートもあり、大きなムーブメントを起こしていきます。税所さんの次の言葉に、その秘訣が集約されています。====================・多くの同級生が僕の「失恋」から始まる物語に「共感」してくれたことで、感動が加速しました。 「かっこつけず」に人間くささをさらけ出す姿勢こそが、国籍を超越して人を巻き込んでいくカギだったのです。(p145)====================僕は、かっこつけずにさらけ出すことが、まだまだできずにいます。それが、イマイチ人を巻き込んでいけない原因だと思っています。税所さんの姿勢に、学ぶべきところは、多いです。税所さんは世界の教育を革新させていった後、今は日本の教育改革にも着目しているようです。新刊『未来の学校のつくりかた』が、出たばかり。こちらも、大注目。『未来の学校のつくりかた 5つの教育現場を訪ねて、僕が考えたこと』 [ 税所篤快 ]

2020.05.31

コメント(0)

-

ホームページで教材プログラミング! ~「ゆうまの引き出し」を参考に

お世話になっている特別支援教育のメーリングリストで、教えていただきました。群馬県の特別支援学級の先生が作られているサイト「ゆうまの引き出し」http://yuhma.life.coocan.jp/1998年から作られていたホームページということで、僕よりも前から教育系サイトを作られている大先輩です。長らく放置されていたということですが、支援学級の子どもたちが自立して学ぶことを助けるシンプルで分かりやすい教材を公開されています。僕が「いいな」と思ったのは、「かぞえてみよう」。http://yuhma.life.coocan.jp/kazoeru/kazoeru.html画像をクリックするたびに、●の数が10個まででランダムに表示されます。子どもはそれを見ながら、「5!」とか「3!」とか言うわけですね。フラッシュカードと同じような仕組みですが、子ども1人でも学習できるのが、とてもいいです。こちらのサイトのJAVAスクリプトのソース(プログラムの中身)を見ると、10枚の画像をクリックするたびにランダムでどれかに差し替えて表示させるようになっていました。プログラミングが分かる方なら、これをアレンジして、いろいろな教材が作れそうです。都道府県を答えるとか、九九を答えるとか、アイデアはいろいろわいてきますね。僕も、昔つくって放置しているサイトがあります。「にかとま情報局」といいます。http://nikatoma.at-ninja.jp/ジオシティーズという無料サービスを利用していました。ジオがサービスを停止したので、2年前から忍者というサービスに移行させています。トップページの真ん中ぐらいに、「ホームページを作ろう!」というコーナーがあり、「ホームページでこんなことができるよ」というのを簡単に紹介しています。▼ホームページ作成のサンプルページ上のページを作成する際のプログラミングを簡単に解説したページも、あります。http://nikatoma.at-ninja.jp/sampleHP/index2.htm群馬の先生が作られているホームページの中のJAVA言語の部分は少し高度ですが、プログラミング教育が始まったことですし、こういった仕組みを勉強して、自分でおもしろいホームページを作ってみるのも、いいんじゃないか、と思います。プログラミング言語の中では、ホームページを作るHTML言語はかなり簡単な部類です。専用ソフトがなくても、Windows標準の「メモ帳」で、誰でも作れますよ。

2020.05.30

コメント(0)

-

【休校期間お役立ち情報】その14 コロナ後の「いじめ」指導を考える

昨日のブログは、齋藤 孝さんの『子どもの集中力を育てる』を引用しながら、学校再開後の運動をオススメしました。 『子どもの集中力を育てる』 【リンク先は古本】 (齋藤 孝、文藝春秋、2004、約1000円)この本には「運動」以外でも、かなり参考になることが書いてあります。そういうわけで、引き続き本の中の紹介を続けます。コロナ後の学校では、「いじめ」や「不登校」のリスクも心配されています。なにしろ、大人でもすでに「コロナハラスメント」(コロハラ)が起き、行き過ぎた「自粛警察」が他の人を責める、といったことが起きています。子ども社会は大人社会の鏡です。大人たちが見本にならないといけないのですが・・・。実は、今回のコロナウイルス騒ぎに乗じたいじめの中には、「悪いと思ってやっていない」というケースが多く見られます。(参考リンク) ▼コロナいじめで暴走する自粛ポリス、潔癖すぎる日本人の「いつか来た道」 (ダイヤモンド・オンライン 2020.5.14記事)上のリンク先記事では、ノンフィクションライターの窪田順生さんが、日本人の国民性として不潔や不浄を排除するところがあることを指摘しています。差別が単に「悪」ではなく、日本で美徳とされてきた「正義」を通そうとするところから始まっていることは、留意する必要があります。さて、「いじめ」をいかに防ぐかについて、斎藤孝さんはこう書かれています。==================== ・先生が、いじめを絶対に許さないという思いを強くもっている場合は、少なくとも小学校のレベルでは、いじめを抑えることはできると思います。 ほんの少しのことでも、先生が断固たる態度をとることが必要なのです。 あくまで毅然とした態度というのが大切で、それが、何となく注意をする、何となく解決するように働きかけるということでは、結果に明瞭な違いが出てくるものです。(『子どもの集中力を育てる』p98)====================続きのページには、「教師のつくり出す強い倫理的な空気、意志」という言葉も見られました。(p99)参考リンク先の記事と合わせて考えると、いじめや差別をする側に「おれたちが言っていることは正しい」という正義感があることは踏まえつつ、それでも「いじめは絶対に許さない」という態度をとっていく必要があるのです。実際のいじめ事例を細かく検証していった別の本からも少し引用します。教育界が大津のいじめ自殺から受けた衝撃は忘れられません。『大津中2いじめ自殺』(共同通信大阪社会部)では、次のような記述があります。よく使われがちな「様子を見る」ことの危険性を訴えています。==================== ・先生が知らないときより、知ってからのほうが危ない。 そこで指導がなければ、容認されたも同然。(『大津中2いじめ自殺』p48)====================『大津中2いじめ自殺 学校はなぜ目を背けたのか』(PHP新書/共同通信大阪社会部)学校というのはいろいろなことが起こります。その中で、即座に適切な指導を行う。背景を確認した上で。これは、実際にはかなり難しいことかもしれません。僕自身も、なかなか適切な指導ができているとは言いがたいです。それでも、「見て見ぬ振り」だけはしないように、と心がけています。気づいたときに即、話をする。ただ、その話が素直に受け入れられないときも多いです。指導は行いつつ、効果はすぐに求めないのも、大事かもしれません。ちなみに、斎藤孝さんの本の、いじめとは関係ないページに、「子どもにお説教をする場合」というのもありました。こちらは親子で話をする場合です。==================== ・子どもにお説教をする場合も、歩きながらするといい。・同じことを言うのでも、10倍は子どもに伝わる。 (『子どもの集中力を育てる』p56) ====================お説教をするときに限らず、子どもから話を聞くときなどにも、「子どもと並んで歩いている」という意識で接すると、受け入れられやすい気はしています。こうった「子どもと共にある」という意識と、「だからこそ強く言うのだ」という熱情の両方がなければ、単に強いだけの指導が反発を招いたり無視されたりすることも、十分考えられます。斎藤孝さんは著書の最後で、自身の教育論を次のように総括しています。==================== ・つまるところ、先生の意識の高さが子どもに伝染するのです。 (『子どもの集中力を育てる』p157)・教育とは、憧れに憧れるという、このベクトルの強さこそが勝負なのです。(『子どもの集中力を育てる』p159) ====================コロナ後の学校で、教師はどのような学校を作ろうと思っているでしょうか。世間では、「学習の遅れを取り戻す」という風潮も見られます。しかし、本当に大事なことは何か、をしっかり考えて臨みたいと思います。学習に子どもたちを追い込みすぎることは、「いじめ」の増加にもつながりかねません。国連・子どもの権利委員会は2010年に次のような指摘をしています。==================== ・国連・子どもの権利委員会は2010年、「高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることを懸念する」と指摘した。(『大津中2いじめ自殺』p211)====================子どもたちに、「学校とはいいところだ」と思ってもらいたいものです。「学校」の価値が問われています。

2020.05.24

コメント(0)

-

【休校期間お役立ち情報】その13 登校後の運動を保障しよう(齋藤 孝『子どもの集中力を育てる』)

昨日と一昨日、非常に久しぶりに子どもたちが学校に登校してきました。まだ分散登校なので、全員そろっていないわけですが。勤務校では授業時間にどのクラスも運動場が使えるようにしていました。必ず使わないといけないわけではありませんが、あいているところで思いっきり体を動かすことができました。これまで長期間ずっと家で過ごすように言われていた子どもたち。日々の運動量が圧倒的に足りていないと思われます。斎藤孝さんは、『子どもの集中力を育てる』の中で、朝イチから思いっきり運動させることが、その後の子どもの集中力を高めることを書かれています。少し古い本ですが、紹介します。『子どもの集中力を育てる』 【リンク先は古本】 (齋藤 孝、文藝春秋、2004、約1000円)====================・朝一番の活動として、はじめに体育ローテーションを行い、思い切りからだを動かすようにしてから、日課の活動への取り組み方が変わった・エネルギーを完全に吐き出すことが、次の活動の有効な手立てになっている(p148より)====================本書で紹介されている事例は、パドマ幼稚園の取組です。幼稚園なので学校とは違うと思われるかもしれませんが、同様の取組は学校でも効果があると思います。「体育ローテーション」の説明では、プールの時間にみんなで渦を作るときのように、自分から進んでしようとする意志が少ない子どもでも、全体の流れに身を任せながら活動を楽しむことができると書かれています。子どもたちは多様ですので、「運動」ということがあまりに強調されすぎると、「きらい」「やりたくない」という子も出てきます。心理的な負担をあまりかけずに、みんなができる取り組みはステキです。「体育ローテーション」の具体的な中身は僕もよく分からないのですが、そのメリットは本書からずいぶん感じられます。機会があれば一度是非見に行きたい!調べてみると、大阪にあるんですね。大阪の天王寺。知らなかった。ページを少し戻って、今度はp121からの「●個を問わないことの意味」からも、少し引用します。====================・このメニューのもう一つのすばらしい点は、非常に素早いテンポで流れていくものですから、個人の誰ができて誰ができない、というようなことがまったく問題にされないということです。できるできないではなく、とにかく繰り返すということが重要なのです。・個人というより、園全体が一つの大きなからだになっているような印象をもちます。・1人ができなくても、全体がやっているので リズムがこわれません。(p121より)====================こういう取組は、近年非常に少なくなってきたような気がします。世間の風潮が、「個」にスポットが当たりすぎているような気がします。それだけに、全体で、どんどん繰り返しやっていって、個人の記録よりも、全体がとにかく繰り返すことを追い求める取組は、新鮮ですらあります。パドマ幼稚園の公式ブログでも「体育ローテーション」にふれられていました。リンクをはっておきます。こちらも、素晴らしい内容です。かなり気づかされることが多いです。▼体育ローテーション。みんなとともに生きていく (「学校法人蓮光学園 パドマ幼稚園」ブログ:2014年4月20日の記事)パドマ幼稚園の事例を読んだ後に、今度はp31からの「●エネルギーは使い切る」を再度読んでみましょう。特別な環境でなくてもできることが、具体的に書いてあります。たとえば、縄跳びにしても、次のような提案がされています。====================・縄跳び程度の軽いジャンプなら、1分あれば100回くらいできてしまう。 1000回だって10分もあるとできるのです。 そういうふうに力を出し切って乗り越える体験は、自分はこんなにできるんだという自信につながります。(p33より)====================縄を使わずにただジャンプするだけでもいいと思います。縄跳びのところを読んだら、次はp51からの「●軽いジャンプでリフレッシュ」にジャンプしてみましょう。====================・私は講演会のときなどにも、よくみなさんに軽くジャンプしてもらってから始めます。・肩甲骨など からだのいろんなところがこわばっていると、何かを受け入れるというのが難しくなります。からだをほぐすだけで、聞く姿勢に積極性が見えてきます。(p51-52より)====================僕は斎藤孝さんの講演会に、1回だけ参加したことがあります。たしかに、その場でジャンプをして体ほぐしをしたような気がします。学ぶというのは、学ぶ側の、学ぶ構えが、圧倒的に重要です。学ぶ準備さえできていれば、しっかり学ぶことができます。逆に、学べる状態にないなら、学びの時間は全くのムダになるかもしれません。学ぶ構えを作るときのキーワードとして、「からだ」を意識しておくと、ずいぶん違うと思います。学ぶ構えを作るために、机と椅子のみを使って「姿勢をよくして」「しっかり聞きなさい」という指導だけをするなら、効果はあまり望めないのではないか、と思います。体を動かして学ぶ構えを作るには、斎藤孝さんの提唱されている方法は、かなりオススメです。この本の前半には、「運動」に呼べるのかどうかも怪しいような、ほんのちょっとしたからだの使い方も書かれています。「四股踏み」とか「肩入れ」とか、「蹲踞」(そんきょ)とかです。ちょっとした隙間時間しかないときでもできるのが、いいですね。僕は子どもの頃に剣道を習っていました。なので、その頃は蹲踞をずっと、やっていました。確かに、体のバランスをとるために、効果がありそうです。今回は、斎藤孝さんの『子どもの集中力を育てる』の中のページを飛びながら、学校でできる運動と、その重要性について書いてみました。いかが思われたでしょうか?すでに【休校期間お役立ち情報】のシリーズの第3回では、同じようなテーマで家庭向けにも書いています。興味がおありでしたら、そちらもお読みください。▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう

2020.05.23

コメント(0)

-

おうちカラオケは、今超絶に進歩している(カラオケアプリ「Pokekara」)

子どもたちがカラオケアプリにはまっています。その歌声を傍で聞いていると、めっちゃおもしろい!最近のカラオケアプリは超優秀で、びっくりです。うちの子がやっているのは、「Pokekara」。無料でSNS連携なしで任意のユーザー名を入れられます。電話番号認証やSNS認証なしでも登録できます。そのため、うちの子はいつの間にかYouTuberのようにカラオケアプリのネットワーク内でデビューしてました。歌った後に「投稿」すれば、誰でも聴ける形で公開され、歌ってほしい曲のリクエストなども来るようになるようです。歌の録音アプリとしては、かなりの高性能。無料アプリとしては考えられないレベルだと、驚嘆しました。 周囲の雑音をほぼカットし、録音された歌声と伴奏を絶妙なバランスでミックスします。歌声にはエコーがかかり、カラオケそのもの。息子と2人で「パプリカ」歌ってみたら、いきなりSSS。最高ランクらしい。採点甘めだけど、高評価が出ると、嬉しいですね。アプリの詳細は、こちらのサイトが詳しいです。▼【完全版】Pokekara(ポケカラ)の使い方を紹介!安全性や疑問も解説歌の練習用にも、かなり使える機能が満載されています。「練習」という機能で、「ここから、ここまでを繰り返し歌う」ということができます。うちの子も、公開前にしっかり練習しています。歌の練習で最も効果的なのは、自分の歌声を自分で聴いてセルフチェックすること。このアプリは投稿前に必ず自分で自分の歌声を聴いて確認する作業が入るので、その点も○。子どもに使わせる際の注意点としては、・無料版は無料ゆえに広告が出る (子どもはYouTubeの広告で慣れているので無視しています。 無視できるようなら、とりあえずは、よし。)・SNSの要素があるので、どんなやりとりをしているかは、要注意 (曲の公開時に写真を選んだり、文字を入力したりできます。 うちの子は、個人が特定できる情報は一切出さないように気をつけています。)といったところでしょうか。ステイホームを充実させる一つの選択肢としては、アリなのかな、と思っています。なにしろ、学校が再開しても思いっきり歌うことができそうにない雰囲気・・・。歌は心の解放ですからね。ほかの人と密接・密集して歌うことはムリでも、こういった形ででも歌を歌うのは、とてもいいことだと思っています。

2020.05.22

コメント(0)

-

インクルーシブ教育について考えさせられる新聞連載「眠りの森のじきしん」

最近、「神戸新聞」紙上にて、兵庫県明石市立中崎小学校の「じきしん」くんについてのノンフィクション記事が新聞小説のような形で連載されています。とても興味深く、愛読しています。 実はこれ、3月~4月に連載されたものの再掲載。新聞社としても世の中に知ってほしいという意図があって再掲載されているのかな? すでにネット上で最終回までの全ての回を読むことができます。 タイトルは「眠りの森のじきしん」。 兵庫県明石市立中崎小学校の「じきしん」くんについてのノンフィクションです。 ▼神戸新聞NEXT|連載・特集|眠りの森のじきしん https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/jikishin/ ====================・話せない動けない、だけど輝いていた。(第1回より) ・「最初、私たちはじきしんを『助けてあげなくてはならない存在』と受け止めていました。でも、長い時間を一緒に過ごすうち、『してあげなくては』が消えて、私たちに元気をくれる存在になっていきました」(第9回より) ・学校復帰 同級生全員が待ち構えていた(第10回タイトル) ・驚くことがある。「重い障害の子を助ける」というような感覚で接している子が見当たらないことだ。 親友の一人、りょう君(12)が言った。 「おれ、じきしんと話せるで。『心の声』でいつも話してる。みんなそうだと思う」(第13回より) ・「この親子を支えるとか、教育の機会を提供するとか、そんな形式的な関わりではないんです。全力で生きている2人といると、私たちは学ぶことばっかり」(第14回より) ====================この連載を読んでいると、僕が特別支援学級で担任していて「みんなの中」で笑顔で過ごしていた何人かの子どもたちの顔を思い出します。 僕が言葉を話せない全介助のお子さんを担任させていただいたとき。最初はとても構えていて、何ができるのだろうととても不安でした。しかし、今では、「そんなことはたいした問題ではない」と思えるくらい、多くのことが「できる」ことを学ばせていただきました。 「学校」とは何か、「みんなの中で学ぶ」ということとは何か、ということについて改めて考えさせられています。 本日の5月17日付けの神戸新聞は、第14回「自然学校」でした。(^^) (全21回) 連載終了まで、毎日読むのがとても楽しみです。▼神戸新聞NEXT https://www.kobe-np.co.jp/

2020.05.17

コメント(0)

-

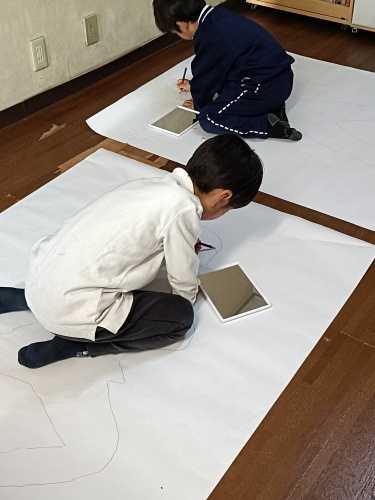

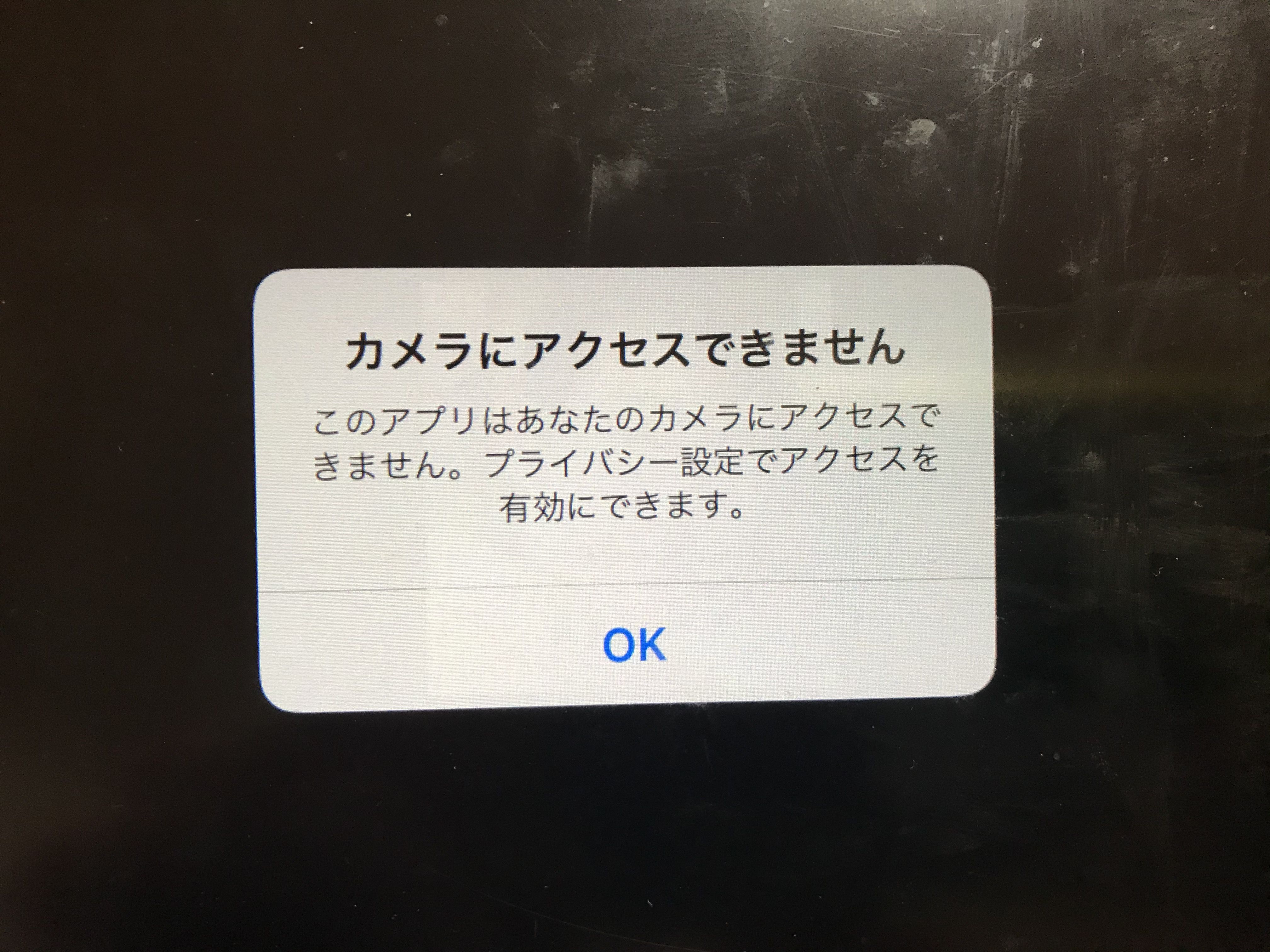

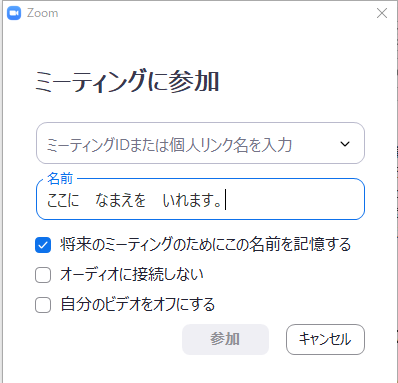

【休校期間お役立ち情報】その12 子どもだけで家でZOOMを利用するための事前準備

わが子の学校では、休校期間中に週2回、ZOOM朝の会が実施されています。(「ズームイン!!朝!」とは、何の関係もありません。)ZOOMをするときに親がついていられるとは限りません。むしろ、親はついていられない。子どもが、自分でアクセスし、ZOOMができなければなりません。これまでにいろいろやってきて、分かったことを書いておきます。まず、結論から言うと、古い型のタブレットは適しませんでした。スマイルゼミで使っていたAndroidタブレットは、ZOOMのバージョンアップに本体のバージョンがついていけず、一度は成功したものの、その後は接続ができなくなりました。うちで使っていたスマイルゼミタブレットのAndroidのバージョンは、5.1でした。Androidのバージョン5というのは、今ではもうずいぶん古い部類です。ずいぶん古いのに、アップデートしようとしても、「お使いのは、最新です」と表示されます。最新のものが適用できないくらい、古いのです。5をせめて6にしようとがんばったのですが、無理でした。最新のAndroid OSはすべての機種に提供されるわけではなく、古い機種ではそもそもアップデートができないのです。Androidのアップデート等については、以下のサイトが詳しいです。▼AndroidのOSバージョンを調べアップデートする方法! 最新機能へソフトウェアを上げよう (「あっとはっく」内)もちろん、新しいAndroidタブレットなら、問題ないと思います。iPadは我が家に2台ありますが、古いほうのiPadはZOOMに接続ができるものの、カメラとマイクの許可がうまくいかず。(iPadは「世代」で呼びますが、古いほうは、たしか、第2世代。新しいのよりも分厚くって重いです。)エラーメッセージは、たとえば、などと、表示されます。表示に従ってプライバシー設定を見ましたが、どうすればいいかわからず。「新しいiPadがあるから、別にいいか」と、古いほうの設定をいじるのは、早々にあきらめました。一応、以下のようなリンクを見つけたので、同様の問題が出た場合でも、解決方法はあるようです。▼【解決】Zoomアプリで「カメラにアクセスできません」と表示される場合の対処設定方法(「スマホPCの使い方説明書」:「Zoom」アプリの使い方 2020/04/16付記事 より)結局、新しいほうのiPadで子どもたちはZOOM朝の会に臨んでいます。下の子は8:30~9:00、上の子は9:30~10:00がZOOM朝の会の時間です。兄弟で時間帯がずれているので、1台のタブレットがあれば、問題ありません。iPadを子どもに使わせるにあたっては、ゲームや動画の時間制限を設けています。今のところ、ちゃんと機能しています。ゲームを1日2時間したら、もうそれ以上できなくなっています。しめしめ。iPadの子ども用の使用時間制限は、「スクリーンタイム」を使いました。「スクリーンタイム」については、5月10日の記事に書きましたので、そちらを参照ください。▼iPadを子ども用に、新規に設定! (「きょういくユースフル」2020/5/10記事)さらに強い使用制限としては、1つのアプリしか使えなくするものもあります。「アクセスガイド」と言われるものです。これは古いiPadでも設定可能でした。これを設定すれば、iPadを、子どもにとってはZOOMしか使えないZOOM専用機にすることもできます。一度設定しても、ホームボタンのトリプルクリックで制限解除の事前画面に行くことができ、パスワードを入力すれば、制限を解くことができます。「ゲームも動画もさせたくない。ZOOMだけ使わせたい」という場合は、iPadのアクセスガイドが一番いいような気がします。「アクセスガイド」について詳しいサイトは、こちら。▼iPadで1つのアプリのみ使用可能にする「アクセスガイド」の使い方 (「iPadWave」内)学校から知らされるZOOMのミーディングIDとパスワードは、紙に書いて子どもが自分で入力できるようにしてあります。毎回同じIDとパスワードなので、親と一緒に子どもも自分で入力してみて、いったん成功すれば、次からも自分でできます。学校から知らされたIDとパスワードは、ZOOM開始時間にならなくても、いつでも入力して接続することができます。ただ、接続に成功しても、相手が誰も出ないだけです。親と一緒にいったん接続させておいたほうが、安心です。ZOOMを使う際は、家庭のプライバシーが子どもの背景に映る可能性があります。そのため、「タブレットの置き場所を考えて。 自分の後ろに、壁が映るようにしなさい」と言ってあります。ZOOMは仮想背景(バーチャル背景)の機能があり、その機能を使えば自分の後ろの景色を隠すことができます。しかし、これを使った場合、手持ちの何かを相手に見せる場合にうまくいかないことがあります。(背景と同じように、持っているものも、ぼやけたり、消えたりしてしまうことがある。)たとえば、休校中に家で折った折り紙とか、今やっているプリントの問題用紙とか、自分で作ったお菓子とか。顔を見て話すだけならバーチャル背景でもいいのですが、手に持ったものを紹介することも考えて、我が家では「自分の後ろに、壁が映るように」という指導をしています。ミーティングIDは電話番号のようなものですし、デジタル機器に慣れている今の子どもからすれば、IDとパスワードを入れるくらいは、小2くらいからなら、できそうです。小1はちょっと厳しいかもしれません。いちおう、自分でIDを入れる代わりに、過去にアクセスしたミーティングIDを一覧から呼び出すこともできるので、そのやり方を教えれば、入力はパスワードのみで済みます。(IDを入力する画面の時に、右横の▽を押します。)つながった後に表示される「自分の名前」は、学校とつながったときに相手から見てわかる名前にしておいたほうがいいでしょう。うちの場合は兄弟2人の共用なので、僕が兄弟両方の名前を入れておきました。一度つながってしまえば、あとはカメラとマイクの使用を許可するだけです。子どもは画面に表示されるメッセージの漢字が読めないことが多いです。初回は親が一緒にやって、メッセージの漢字を読んでやり、意味を説明してあげるといいですね。必要がない場合はカメラやマイクを自分でミュートすることもできるといいですが、学校の先生とつなげている場合は、相手の先生もその設定を遠隔で実行できるので、あとは先生任せでもいいかもしれません。と言っても、ミュートのやり方はボタンを1回押すだけで、とても簡単ですが。ZOOMは電話と同じで、つながってしまえば、あとは顔を見て話すだけです。小1の子が自分で電話することが難しくても、つながった後の電話機を渡せば、話をするだけなら普通にできるのと一緒で、「つなげる」ことさえできれば、あとは簡単です。「つなげる」こともそんなに難しくはないので、慣れれば小1でも大丈夫かもしれません。わが子のZOOM朝の会は、その時間を使って授業らしいこともするようになっています。一斉音読に挑戦したら、声のタイムラグがひどくて、次からはやめよう、という話になったのだとか。先生も試行錯誤ですね。我が家の隣の市町村でも、今週からZOOM朝の会が始まったようです。ただ、初めてのチャレンジは、学校も家庭も、ドキドキです。僕のこの記事が、少しでもこれからチャレンジする人の助けになれば、幸いです。

2020.05.13

コメント(0)

-

iPadを子ども用に、新規に設定!

古い型のAndroidタブレットを子ども用に設定したのです。詳しくは、4月26日の日記に書きました。ところが、「ZOOM」が全く開けなくなっちまった。バージョンが対応していないと思われ・・・しかたがないので、子ども用に今度はiPadを使わせることに。我が家にあるiPadは2種類。そのうち、古い型は、子ども用に使用制限をかけるスクリーンタイムが出てこない。したがって、新しい型を使わせます。ちょっと惜しいけど・・・。Androidタブレットの子ども用の制限アプリをあらかじめ使っていたことで、iPadについても、どういった制限をかけるかのイメージがあらかじめ、ありました。これ、重要。iPadの場合、設定がいろいろできるので、イメージがないと、制限がザルになる。Androidタブレットは、かなり厳しく制限がかかって、それはそれで使いにくい面もあったけど、子どもが使いすぎない安心感もあった。iPadやiPhoneのスクリーンタイムでも、21時から7時までの使用をできなくしたり、アプリごとに時間制限や使用制限をかけたりと、同じことはできるのだけど、制限解除もしやすかったりして、子どもがいろいろやってれば抜け道がいっぱいあったりする。それはそれで、いたちごっこを楽しむのもいいかもしれないけれど。(^^;)詳しい設定については、僕は以下のサイトを参考にしました。▼【iOS 12】子供のiPhone利用を時間制限「スクリーンタイム 」の使い方を徹底解説!iPadも設定可! (FatherLog 様)設定したばっかりなので、はたしてこれがしっかりと機能し続けるかどうかは、まだわかりません。保護者としては、保護者携帯で手軽に使用時間が見られたAndroidタブレットでのGoogleファミリーリンクのほうが、チェックがしやすかった気がしています。iOSでも同じような機能はあるらしいのですが、僕はスクリーンタイムのファミリー共有は、保護者の認証でつまずきました。iPhoneに送られてくる確認コード4ケタをiPadに入れて「次へ」を押しても、次へ行けず。なかなかうまくいきません・・・。

2020.05.10

コメント(0)

-

スマホを授業で活用する ~『ドラゴン桜2』と「Cラーニング」

コロナの前から、ITを活用した授業をしていた学校はいくつかあります。その代表的なものは、スマホを授業中に使う取組でしょうか。10年前に一世を風靡し、ドラマ化もされた受験テクニック満載マンガ『ドラゴン桜』。先進的な取組も随所に紹介されていました。その続編『ドラゴン桜2』が現在、刊行されています。現時点で9巻まで出ていて、ドラマ化の予定もあります。『ドラゴン桜2 第1巻』(三田紀房)その『ドラゴン桜2』を読んでみると、「スマホ授業」なんですね。(まだ3巻の途中までしか読んでませんけど。)『ドラゴン桜2』の第1巻の巻末には、すでに公立高校でスマホ授業をされている藤原和博校長先生の寄稿が載っています。その高校とは、奈良市立一条高等学校。そこで採用されているのが、スマホを使った「Cラーニング」です。一条高校のホームページにアクセスしてみると、休校期間が続いている現在、「連絡や学習課題は、C-Learningをつうじて配信」と書いてありました。(2020.5.7「在校生の皆さんへ」より)授業中はスマホを禁止にしている高校がまだまだほとんどだと思います。スマホを解禁にすると、何がいいのか?授業に参加せずに隠れてゲームやメールをしだすんじゃないのか?そんな疑問がわきますが・・・実際に取り組まれている藤原校長の『ドラゴン桜2』への寄稿文を少し紹介しますね。まず、「Cラーニング」については、注がついていて、※Cラーニング・ケータイ・スマホを使った学習支援システムと注意書きがされています。本文の中では、スマホを使った授業風景が、以下のように紹介されています。=========================・Cラーニングを通して全員質問をしてねと呼びかける。生徒がスマホに入力して無記名で発信すれば、すべての質問がスクリーンで一覧できるようになっているんです。無記名だから気楽だし、スマホは全員打ち慣れているし、手を挙げる恥ずかしさもない。だから、すぐに全員がどんどん質問を出してきます。=========================クイズ番組で回答者全員の回答が一度に見られるように、「手を挙げて発表する」よりも格段に低いハードルで、個人個人の考えが一覧できる。これは、IT活用の授業の大きなメリットだと思えます。休校中のZOOM授業でも、同じようなことに気を付けるといいのかな、と思いました。一方で、藤原校長は、授業に関係ないことを書くのもOKにされているんだとか。=========================・フリーコメントは いつでも書いていいからねと言っておくと、中には「ねむい、ねむい……」と3回くらい授業中に書いてくる生徒もいます。=========================これが許されることで、学習についていけなくても、コミュニケーションを図ることができ、「心のつながり」を保証できるのかな、と思いました。僕は『ドラゴン桜』が大好きだったので、続編の『2』も今からまとめ読みしようと思っています。今まで読んだところだけでも、スマホを授業に活用するアイデアがわりと出てきました。これから読んでいくのも、楽しみです。(参考リンク)▼Cラーニング公式サイト「C-Learning スマホ授業 | 学生がやる気になる授業。」 https://c-learning.jp/▼授業にかける負担が激減するIT活用ツール

2020.05.09

コメント(0)

-

【休校期間お役立ち情報】その11 ZOOMの研修会はお手軽でお得ですごすぎる

ZOOMが注目を集めています。ZOOM(ずーむ)は、無料で利用できるオンラインビデオ会議アプリ。「ミーティング」と呼ばれるビデオ会議は、お互いの顔を見て話せて、無料で主催したり、参加したりできます。学校のPCには勝手にソフトがインストールできないように強固なセキュリティがかかっていますが、パソコンに対しては「インストール不要」で使用することもできます。実際に勤務校の校務用パソコンでも利用することができました。ただ、パソコンにカメラがついていないと、自分の顔が映せないです。その点は、タブレットやスマホのほうが、最初からカメラがついていて、ビデオ通話には向いているかもしれません。スマホの場合はアプリのインストールが必要です。(無料)招待を受ければ、自身のメールアドレス等の個人情報は一切公開することなしに利用することもできます。そういうわけで、利用障壁は、かなり低いです。Google Meetなどでも、同じようなことはできるようです。ただ、サービスというのは、それを使って何をするかのほうが重要。休校期間が長引いているので、学校と家庭が同時双方向の連絡をとれる、というのが今考えられる最大のメリットです。実際に我が家の子どもたちは、ZOOM朝の会で担任の先生やクラスメイトと画面越しに顔を合わせて、会話をしています。緊張しているのか、言葉少なでほとんど話をしていませんが、それでも、全く学校が始まらない状況下においては、オンラインで顔を見て話せるのは、貴重な体験。一方で、僕が住んでいる自治体はかなりの先行事例では、あります。全国的には、同時双方向のビデオ通話によるネット上の教室は、なかなか進んでいないのが現状のようです。それについては、働きかけは続けていくにせよ、自分に決定権がないことでぶつくさ文句を言っていても、始まりません。自分ができることにエネルギーを注ぐとするなら・・・ZOOMで受けられる無料の研修会・交流会が、今、非常におすすめです。有料のものもありますが、無料のものもまだまだ多い。教育書を出されている遠くの有名な先生のお話が、顔を見て聞けるチャンスです。ZOOMの教師向け講演会のような企画は、僕が知る限り、Facebookで、主催者にかかわりのある方に案内が来ているのが現状です。Facebookの個人の投稿の中に、企画がまぎれて投稿されています。Facebookは、仲間がつながるSNSアプリ。その中では、勉強会のような相互交流会のような「グループ」がいくつも立ち上がっていて、そのグループのメンバーになると、ZOOMでの交流会や研修会などの情報が教えてもらえることも多いです。講師の先生と直接の知り合いでなくても参加できるグループも、多くありますよ。ZOOM研修会は、会場をおさえる手間も、料金もかからず、交通費も不要のため、開催する側にとっても、非常に開催しやすい。(一応、主催者については有料会員になっておかないと、時間の制限があります。 1か月2000円の有料会員には、なっておく必要があるようです。 ちなみに、円よりもドルで払うほうが、今はかなりお得のよう。 ドル払いなら実質1500円くらいかな?)▼Zoomの価格プランは?無料プランと3つの有料プランの違い (デジタルマーケティングポータルサイト「デジマチェーン」内記事)これまでにいくつかのZOOMでの講演会や勉強会に参加させていただきましたが、どれもとてもよかったです。自宅で簡単に受講できて、しかも無料(もしくは格安)で、リアルタイムに質問や交流もできる。今後、勤務先がZOOMを取り入れて活用するために自ら勉強していくことも兼ねて、ZOOM上での研修会や講演会、本当におすすめです!ちなみに、僕がこれまで参加させていただいたZOOMのミーティングは、以下の通り。・Zoom未体験の先生・学校・教育委員会等の方へ。キノコによる初めてのZoom!・【ティーチャソン!集まれ繋がれ全国の先生!】1Day授業体験 初めてのZoomホスト・緊急オンライン対談 学校休校「学びを止めるな」子どもと自宅でどう過ごすか?・オンラインを活用した授業を実践者から学ぶ #1・大人も子供も夢中になる!フチモトムネジの折り紙レッスン(家族で参加)・「未来の学校のつくりかた」出版記念 木村泰子先生をZOOMで囲む会・「今、知ってほしいファシリテーション〜オンライン職員室の進め方〜」どうです? タイトルを見ただけでも魅力的なラインナップでしょ?著書を出されている有名な先生方の講演会に参加費どころか交通費も無料で参加できるなんて、少し前では考えられない。自宅にいながらリアルタイムにこれだけ学べるなんて、今は学びたい教師にとってはかつてないチャンスが来ていますよ!ちなみに、僕は上に挙げた以外に、自分が主催する自主研究チームのZOOMミーティング「ZOOM体験会」も2度行っています。そちらは勤務市の教職員限定。習ったことは、周りにも広めていきたいと思っています。少しずつですが・・・。P.S.Googleのサービス Google Meet が無料開放されました。▼Google Meetが、全Googleユーザーに無料開放! (「GIZMODO(ギズモード・ジャパン)」4.30付記事)そのため、今後はZOOMよりもGoogle Meetのほうが流行るかもしれません。ただ、どっちにしろ、無料で貴重な体験ができるので、早めに体験しておいたほうがいいと思いますよ。(^0^)

2020.05.06

コメント(0)

-

『まんが『ブラックジャック』に学ぶ自分を貫く働き方』

未曾有の状況下において、なんとかしたいと新しい提案をしても、なかなか通らない・・・そういう方も、多いのではないでしょうか。今日は、「自分」をしっかりもって仕事にあたるために、ある名言集を紹介しましょう。ある有名なマンガからの名言を引き出したものです。『まんが『ブラックジャック』に学ぶ自分を貫く働き方』(手塚治虫、プレジデント社、2019、1300円)実は自分が買った本ではなく、妻が買った本なのですが、読んでみると、これがなかなか、名言揃いなのです。見開きページで完結しており、左側はマンガのシーンの引用になっています。ここでは、今こそあなたに伝えたい、3つの名言を紹介します。(この本の「名言」はブラックジャックのエピソードをふまえたものであり、 マンガの中に直接出てくる表現ではありません。)============================= 『まんが『ブラックジャック』に学ぶ自分を貫く働き方』 ・「もうムリ」からが 始まり・ただ「やる」のではなく、「やり続ける」ことが大切・「ムリ」「不可能」と言われた時からが本当の勝負。(p32より)(画像は、p33より引用)「ブラックジャック」の仕事の根底に流れている仕事哲学が、これなのかもしれません。 周りの誰もが不可能と思える手術をやり遂げてしまうブラックジャック。 マンガだからこそできること、と冷めた目で見てしまうのではなく、 その姿勢から勇気をもらい、自らの仕事に生かしたいものです。・「消費」より「供給」の喜びを・「手に入れること」より「与えること」・「相手の喜び=自分の喜び」である人が、一番強い(p88より)法外な治療費を要求することで知られるブラックジャックですが、 実際には自分の利益よりも人のために尽くすことを優先する医者でした。 自分のことを脇に置いて、人のために行動できる、そんな人はステキですね。・「できる人」は 「すぐやる人」・時間が経てば経つほど状況は悪化し、手がつけられなくなってしまいます。・口を動かすだけで手を動かさない、不誠実な人にはなるな。(p140より)(画像は、p141より引用)緊急事態においては素早い行動が求められます。 いいことを思っていても、結局何もしないでは、状況放置で悪くなるだけです。 できる限りのことをしよう、しかも、今すぐに。 読者の背中を押してくれる一言です。=============================現実にあった実践例から勇気をもらうということはよくあることですが、たとえそれが虚構であったとしても、すぐれた物語から勇気を得るということもまた、よくあることです。マンガは特に登場人物の生き様を強く訴えかけてくるメディアだけに、大きな勇気をもらえることも。『ブラックジャック』の名言についてはネット上でまとめてあるところが多くあります。たとえば、以下のようなところなど。興味があれば、のぞいてみてください。▼手塚治虫「ブラック・ジャック」の名言&感動エピソード (株式会社りーふねっと「Cinema Gene」より)

2020.05.03

コメント(0)

-

うちで笑おう(^0^)

暗いニュースが多い中、家にとじこもっていると、ますます暗くなる・・・家の中にいても、思いっきり笑おう!思いっきり笑うことで、免疫力も上がります。笑顔は、心が伴っていなくても効果があるそうですが、腹から笑うと、効果はバツグンです。今日は、そんなあなたにぴったりの、おもしろいブログ記事を教えてもらいました。ホントに、笑いました。ずっと笑っていたので、妻に不思議がられました。見せてあげたら、妻も笑ってました。みんなで笑って、みんなでハッピー♪▼じわじわくるよこれ(笑) (misaのブログ様)連発できますので、覚悟してください。笑いついでに、僕が今年読んだ中で今のところ一番笑った本も、ご紹介。『海外旅行なんて二度と行くかボケ!! わたしの旅ブックス 」』(さくら剛)▼電子版海外旅行なんて二度と行くかボケ!!【電子書籍】[ さくら 剛 ]コロナでこのゴールデンウィークは旅行に行くことができませんが、この本を読んで、海外旅行に行った作者の体験を追体験しつつ、大笑いしちゃいましょう♪

2020.05.02

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- 3~5店舗目 クーポンで帝人の防ダニ…

- (2025-11-22 12:39:13)

-

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- \非売品プレゼント/ ミキハウス 福…

- (2025-11-22 06:43:58)

-