2025年04月の記事

全49件 (49件中 1-49件目)

1

-

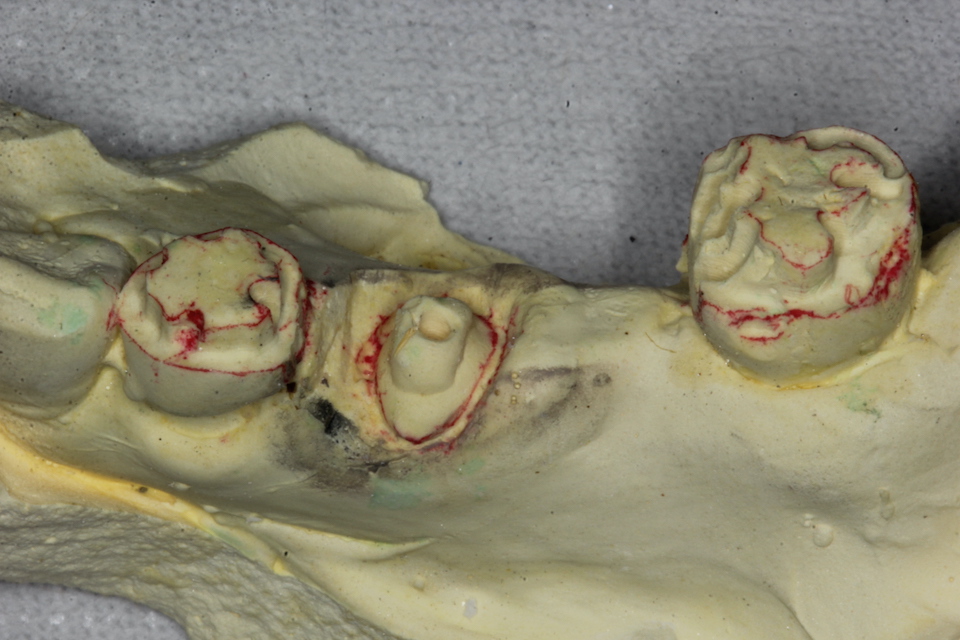

明日セットの前装CKの製作4.0

60代女性、左上6、外傷性WSD最近は歯科技工も体力がなくなってきてしたくないのだけれど、たまにはやっています。月に2個くらいかな。。頬側歯根面にWSDができている。根管充填材も見え始めているので、そろそろ限界で再治療が必要と判断した。根管充填材の隙間から根管内に細菌感染したら面倒だからだ。最近は貴金属類は価格高騰もあり、歯科技工士も絶滅危惧種になって金属を鋳造で使うことは少なくなり、CAD/CAMという機械でブロックを削り出してクラウンを作ることに移行しつつある。保険診療ではレジンブロックの削り出し、PEEKという樹脂も使われ始めている。自費治療ではジルコニアがトレンドだろう。しかし保険診療では材料費とCAD/CAM制作料を差し引くと赤字になるような謎の診療報酬設定だ。多分国は歯科の保険診療システムは崩壊させて外資の保険屋が入って来やすいように恣意的な誘導をしているように感じる。この国は外国勢力に乗っ取られて久しい。ま、お気を付けください。それにしても、材料が変わっても神経を取って被せるというルーチンは150年以上変わらない。これが歯科業界の最大のビジネスモデルになって久しいからだ。しかし僕はこの30年全くやっていない。実はしなくても良いのだが、歯医者が思い込みと食うためにやっているだけだ。では時系列でどうぞセメントの色が茶色になっているところが漏洩しているところ。漏洩しているところはFeSで少し黒い。流石に虫歯部分はCR充填しないと無理そう形成印象ここから先は技工室での作業。石膏模型上でワックスアップ円錐台に取り付けて埋没製作途中はここを参照金属の裏打ちはあった方が強度は増す。口腔内にセットして終わりKarrのプレミスというハイブリッドレジンは物性が良かったのだけれど製造中止品になってしまった。在庫限りだ。

2025.04.30

コメント(0)

-

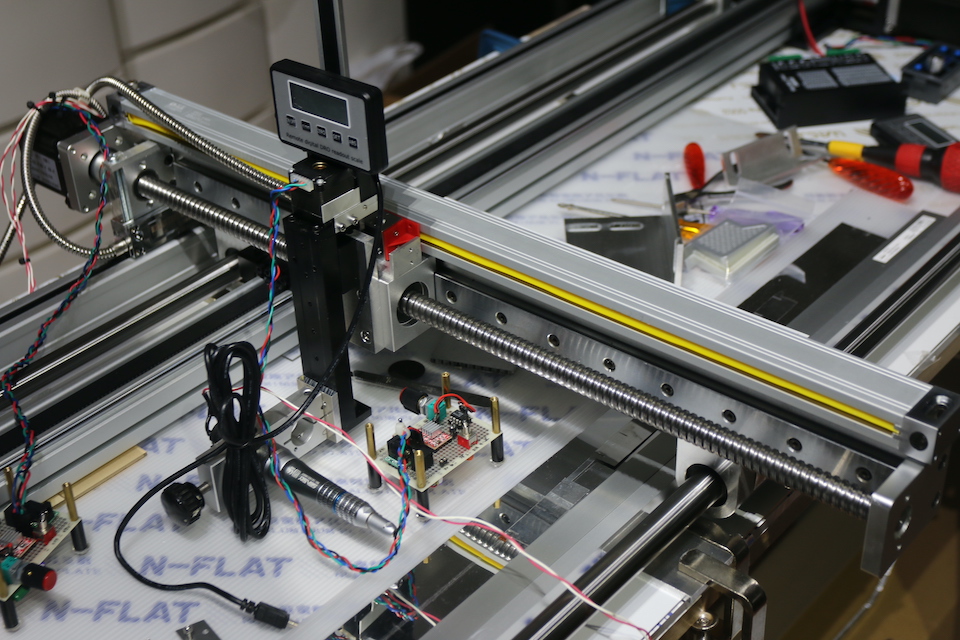

試作スピーカー22.5(Z軸のリニアアクチェーター交換5)

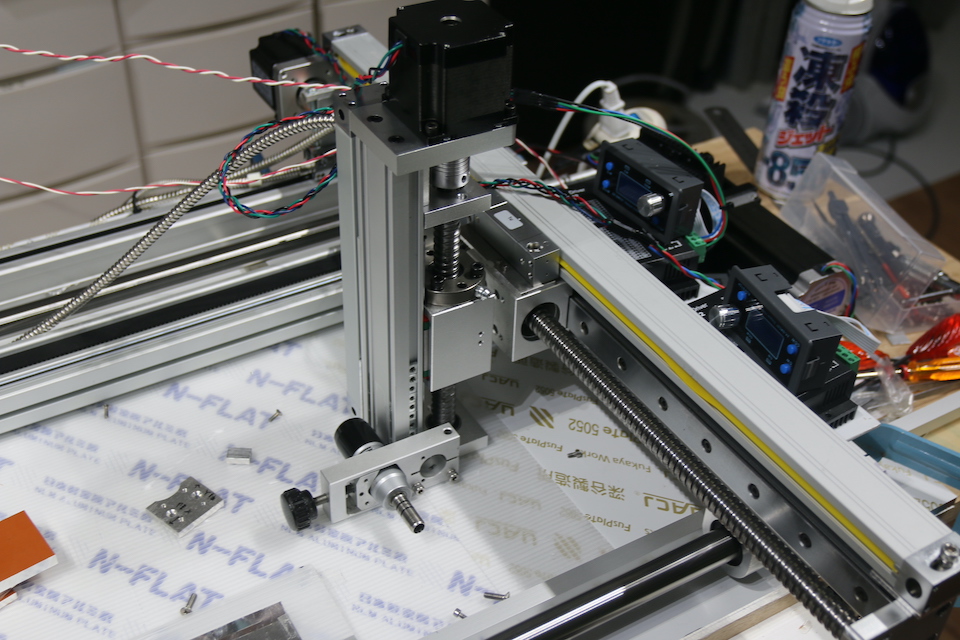

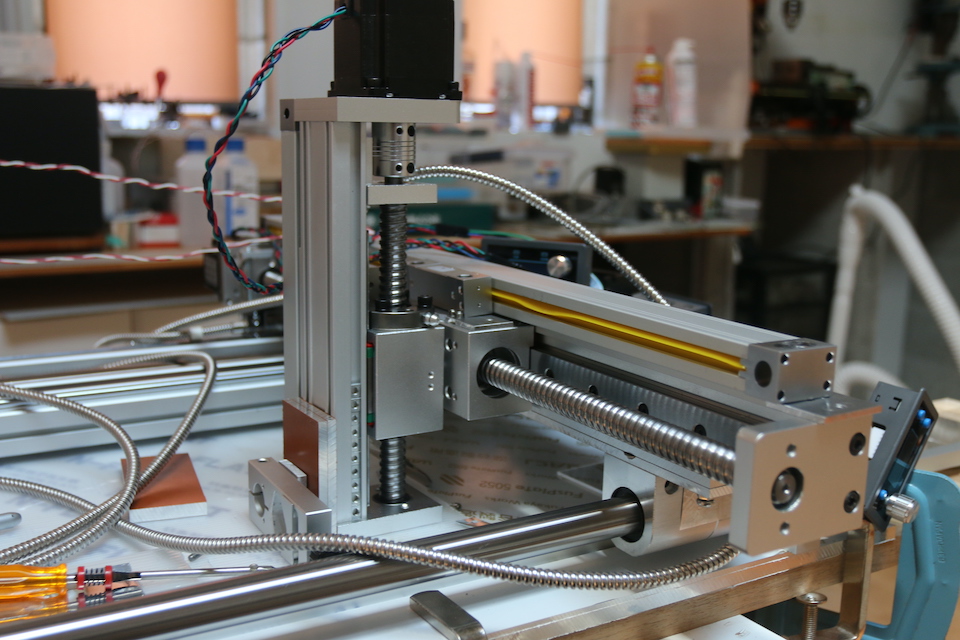

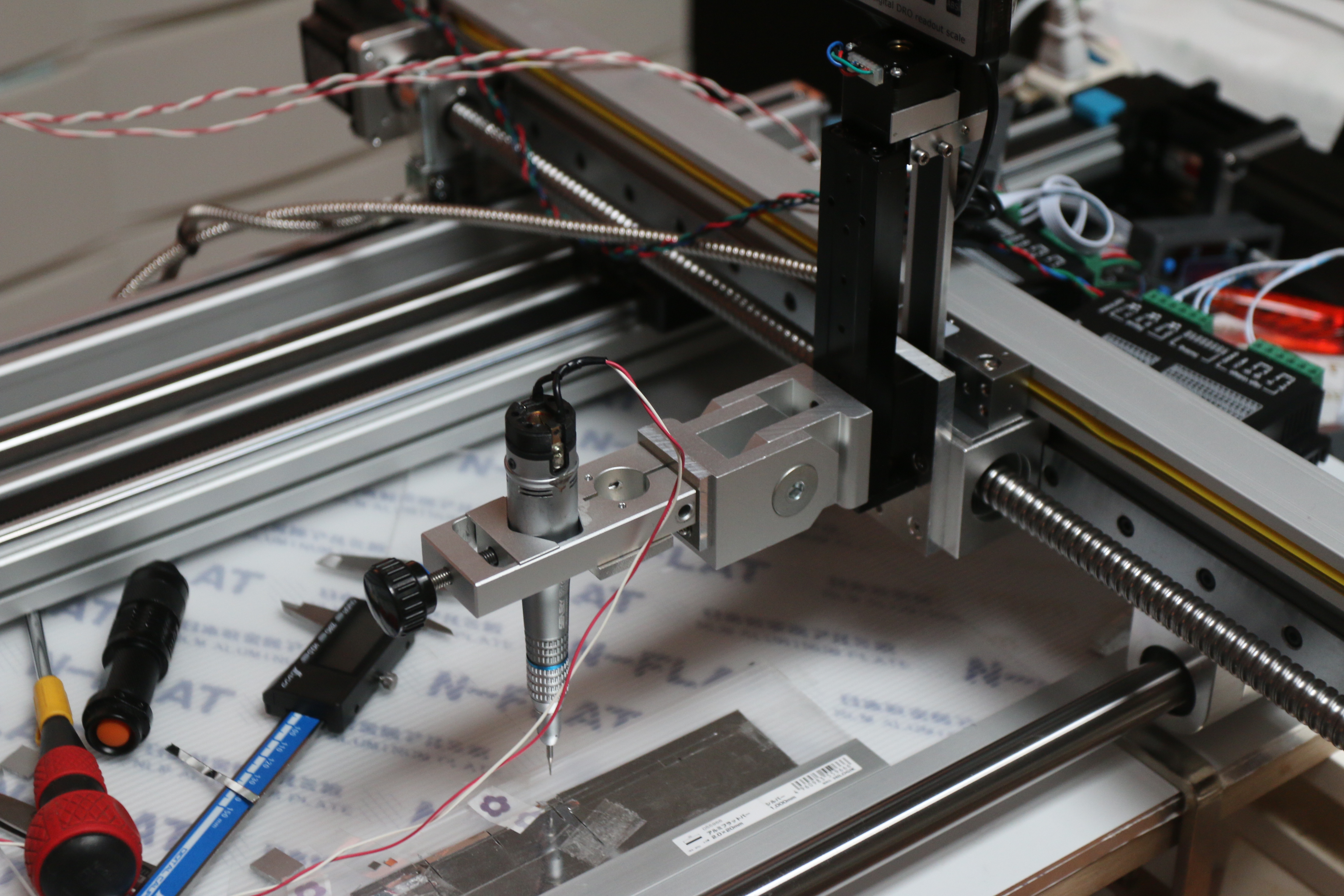

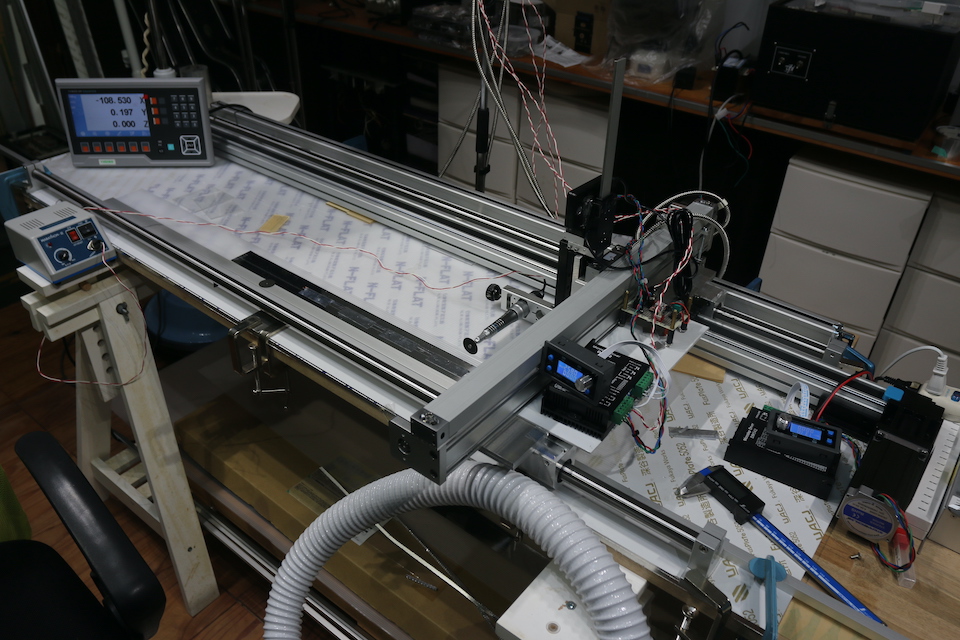

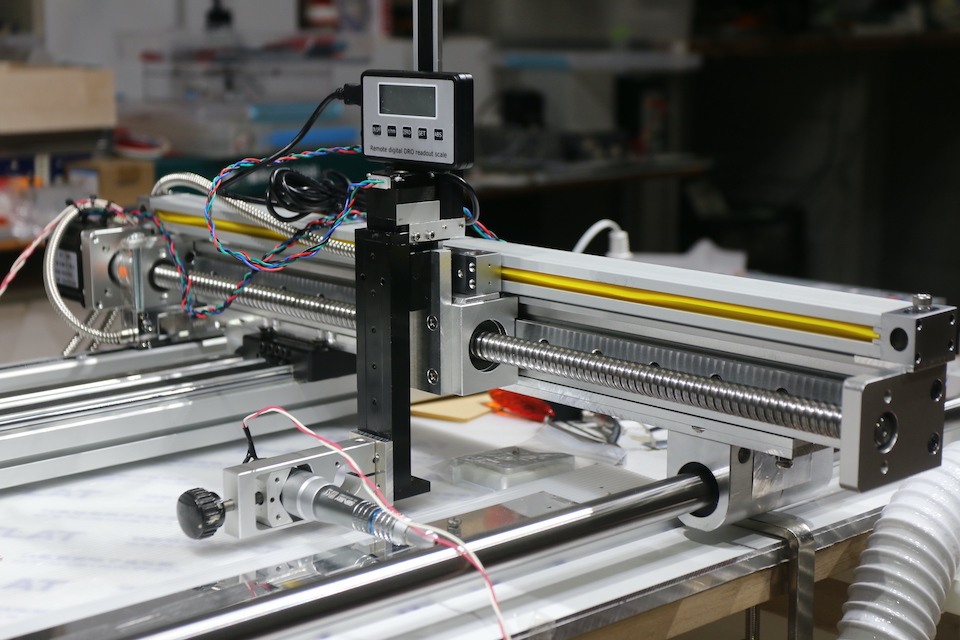

結局ルーターホルダーはZ軸のアクチュエータにタップを立てて直付けした。Y軸とZ軸を繋ぐパーツは発注済み。Z軸のアクチュエーターが大きくなったので、可動範囲が狭くなってしまった。仕様ギリギリか。。

2025.04.30

コメント(0)

-

試作スピーカー22.4(Z軸のリニアアクチェーター交換4)

両ネジで連結する方法はないかな〜?下の画像をクリックするとYoutubeに飛びます↓https://www.youtube.com/watch?v=436fCdtYqI8

2025.04.29

コメント(0)

-

試作スピーカー22.3(Z軸のリニアアクチェーター交換3)

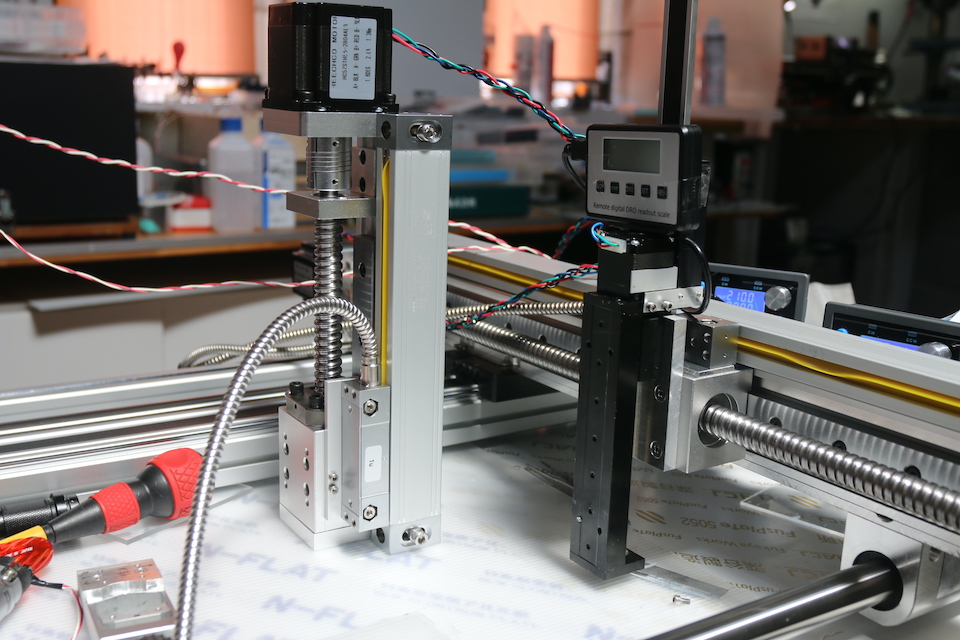

Z軸リニアアクチュエータにリニアスケーラーを取り付けたので、Y軸への取り付け方法を考えている。

2025.04.29

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.7(外傷性カリエス)

40代女性、右下3、遠心隣接面カリエスこのシリーズはストリップス(隔壁)を使わないで隣接面窩洞をCRのダイレクトボンディングで充填する症例を特集していますが、この技法を習得すれば隣接面CRが速く綺麗にできるようになります。通常はストリップスがないと隣の歯に接着してしまうので、それはだめだろうという思い込みがあるのですが、実はそんなことはなくて簡単に離開できます。その理由はそもそも隣の歯の表面は綺麗な新鮮歯質ではなく、ペリクルやプラークで一層覆われているので、接着は強固ではありません。そしてフィニシングバーや鋭利な鎌型スケーラーでコンタクトポイントをなぞって細い溝を作れば、板チョコを割るようにパリッと剥がれます。具体的にはエキスカベーターを歯間に入れて近遠心的にこじるだけです。コンタクトポイントの形状はフロアラブルレジンの表面張力と濡れの間を上手くコントロールします。では時系列でどうぞ

2025.04.28

コメント(0)

-

試作スピーカー22.1(Z軸のリニアアクチェーター交換2)

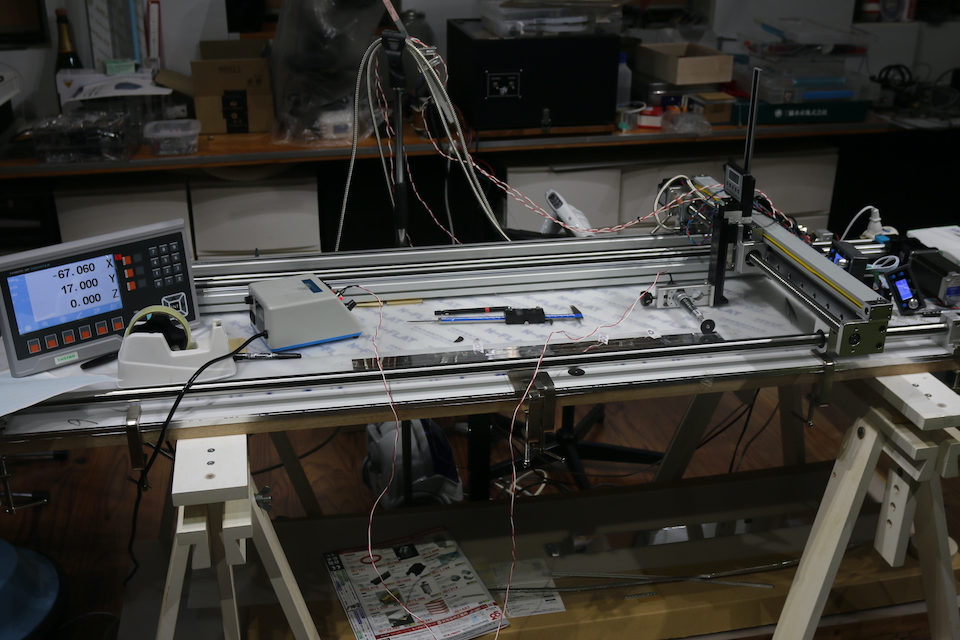

直線カット用治具79:完成!と思ったのも束の間。既設のZ軸のリニアアクチュエーターが非力過ぎて滑って使い物にならないのでY軸に使っているものに交換することにして、アルミ切板を発注したりホムセンにアルミフラットバーを買いに行ったりして加工していたのだが、穴の形状を間違えたりしてなかなか進まない。リニアアクチュエーターと組み合わせるリニアスケーラーの取り付け部品を加工していたが、まだ終わらない。

2025.04.28

コメント(0)

-

70年代シリーズ123 (Listen-5)

久しぶりの70年代シリーズです。奥からSONY プリメインアンプTA-1150、ステレオチューナーST-1150、カセットデッキTC-4350SD1973、4年頃の製品。Listen シリーズの最上位機種だったと思う。このESシリーズ以降はデザインが一新する。こんな感じ。ちょっとコスト削減している印象。回路的には先進性はないが、デザインは60年代の雰囲気を留めていて素敵だと思う。カセットデッキのTC-4350SDは当時のカーステレオメカを流用しているように見える。縦型デザインの走りだったと思う。それまでのカセットデッキは横型が主流だった。

2025.04.26

コメント(0)

-

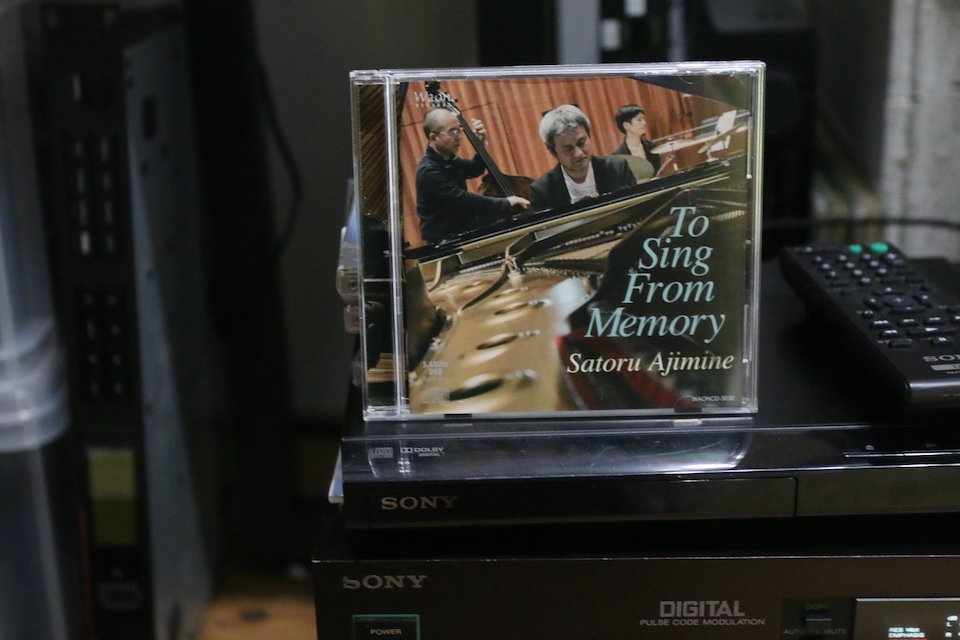

音の良いレコードシリーズ53 (To Sing From Memory)

DPAのマイク2本だけでこれだけの最高音質の録音ができるのだから臨場感が失われるマルチトラック録音とか要らないと言うことでしょうね。WAON RECORDS のポリシー は素晴らしいと思う。理想の音源です。ただ、HS-400で聴くのとHS-10000で聴くのとは音の自然さが圧倒的にHS-10000が上なのです。低域の再生限界が2倍広いからでしょうか?録音会場の空間の広さを再現すると言うのか、空気感がちがうのです。マイクプリアンプは佐藤俊哉氏の自作だそうで音が良さそうです。レコーダーはDA-3000とか、回路的なコンストラクションをざっと調べてみたのですが、NE5532を多用しているとか、音質的には改良の余地がありすぎると思うのですが、手を入れてあるのでしょうか? レコーダーも自作でお願いしたいと思う。こう考えると、再生側も相当にハイクオリティでないとこの良さが分からないということもあるかもしれません。なかなか厳しい。

2025.04.26

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.6(外傷性カリエス)

40代女性、左上5、隣接面カリエス、時々痛い人間関係のストレスで職場で食いしばっているらしい。内部の象牙質が溶けてしまっている。外側のペラペラのエナメル質は残っているが、辺縁隆線はクラックがあったので欠けて飛んでいった。通常は神経を取るしかない症例だが、3MIX+α-TCP+CRダイレクトボンディングのテクニックをマスターすれば歯髄の保存は可能となる。では時系列でどうぞバーがエナメル質を突き破ると内部は空洞になっている。露髄スレスレだ3MIX+α-TCPで覆罩1次CR積み上げていく残りは辺縁隆線だけフィニシングバーや細身のスケーラーで隣接面の余剰CRを取り、エキスカベーターで歯間をこじれば接着は剥がれる。フロスを通して咬合調整をして終わる。

2025.04.26

コメント(0)

-

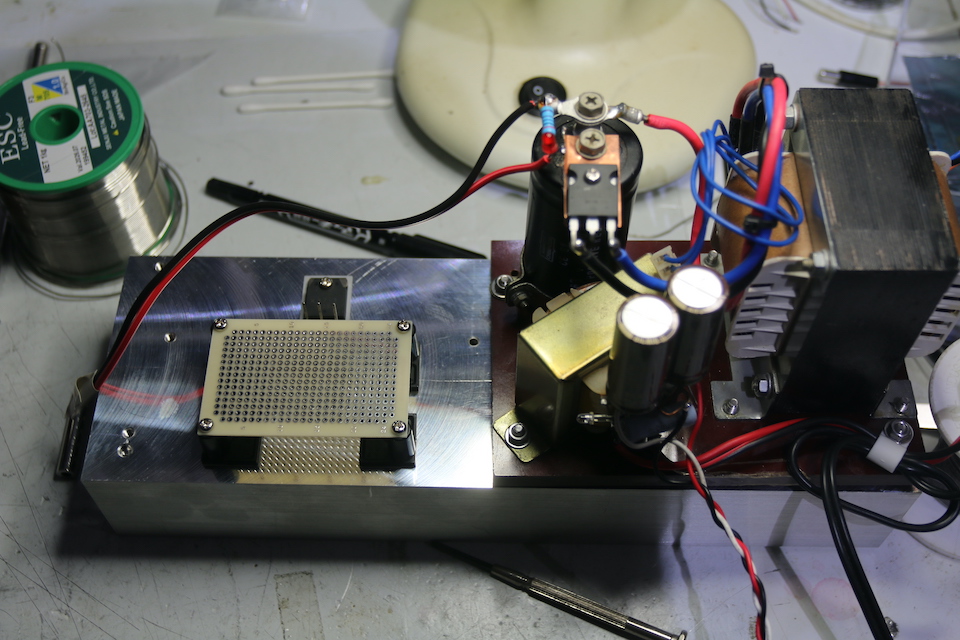

試作スピーカー22.0(新々作定電流駆動アンプ0.4)

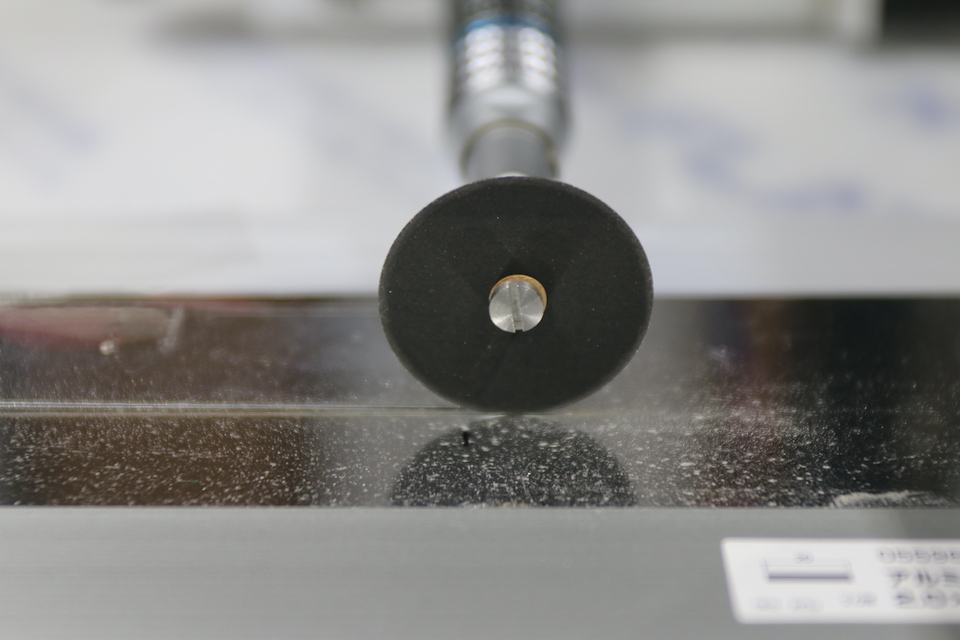

Z軸用のリニアアクチュエーターのY軸取り付け部品が届くまで、新作の定電流駆動回路を研究しようと電源と基板をヒートシンクの上に作った。動作試験が終わったらアルマイト処理用の定電流電源にするつもり。

2025.04.26

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ52

金田さんのDC録音の系譜の様です。無茶苦茶S/Nが良すぎて、PCM-501ES改のビーーという通常はマスキングされて聞こえない微かな雑音が目(耳)立って困った。ビデオ系基板や蛍光表示管から出ているノイズだと思うのだが。どうにかしなくては。。僕も金田さんのDCマイクはその昔AKG CK-1で作ったことがありました。内容紹介歌唱、特殊発声、ボディ・パーカッションによる極限の「うた」奏者の身体を依代として巡る季節に鳴り響く万象の声を辿る旅[商品番号 : WAONCD-330] [HQCD] [5.6MHz DSD Recording] [Waon Records][収録内容]平野一郎 : 四季の四部作 ~ 春 夏 秋 冬吉川真澄 - 女声 (無伴奏女声独唱)録音 : 2017年4月25~28日 能楽堂 嘉祥閣 (京都)電流伝送型マイクロホン (ショップスMK2H 無指向性カプセル付き) 2015年毛利忠晴 (ピュアートレコーズ)設計製作 (2016年改造)電流伝送型マイクロホン用プリアンプ PT-CMP01 2015年毛利忠晴 (ピュアートレコーズ)設計製作 (2016年改造)Recorder : TASCAM DA-3000DSD to PCM converter : Weiss Sracon-DSD[5.6448MHz DSD Recording & 192kHz 24bit Editing

2025.04.26

コメント(0)

-

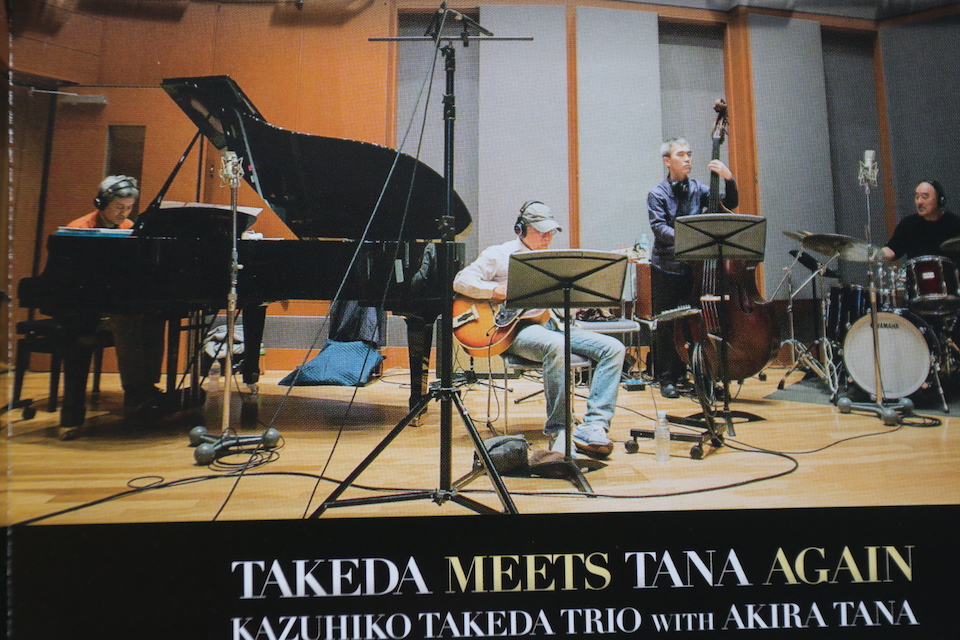

音の良いレコードシリーズ51

https://waonrecords.jp/のCDをいくつか発注してみた。ストリーミング配信もしている様なので、探してみてください。TAKEDA MEETS TANA AGAINKAZUMIKO TAKEDA TRIO with AKIRATANAこのCDは2本のDPAのマイクと真空管プリアンプ(佐藤俊哉氏製作)とDA-3000による一発録りだそうで、スタジオ録音だけれどよく録れています。音量調節は演奏者側でするしかないし、本当かな〜?と疑いたくなる程。やればできるではないですか!HS-10000では臨場感、HS-400ではオンマイク風でキレが出る。

2025.04.24

コメント(2)

-

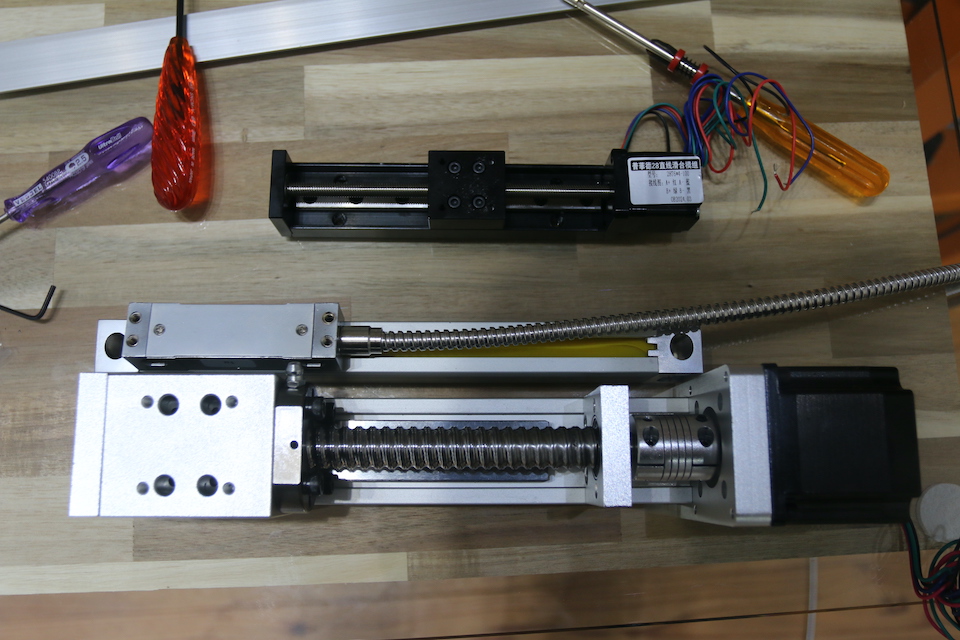

試作スピーカー21.9(Z軸のリニアアクチュエーター交換1)

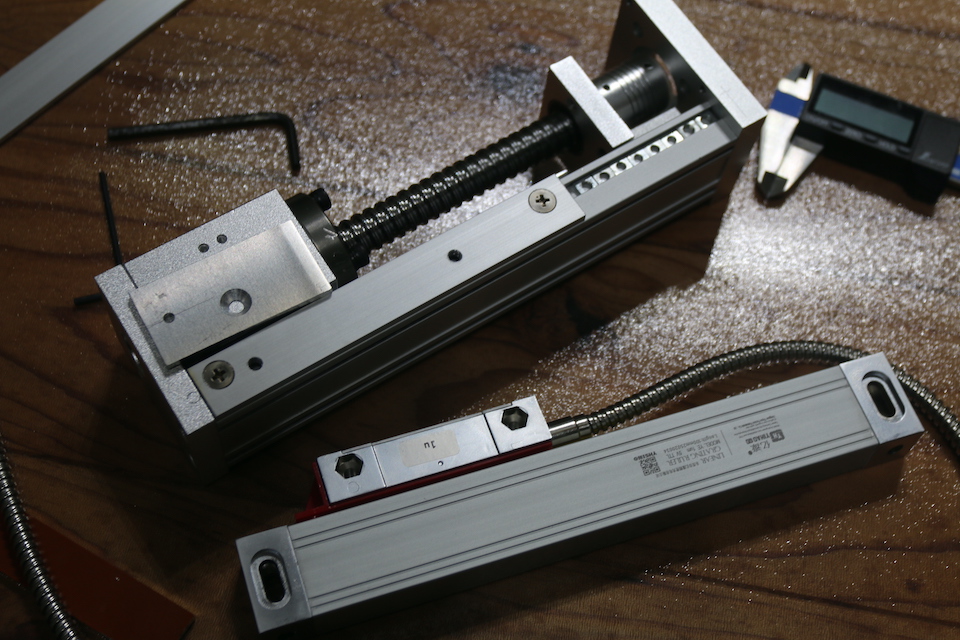

Z軸用のリニアアクチェーターが届いたのでリニアスケーラーと既設のリニアアクチュエーターと比べてみた。これくらい大きくないとダメらしい。Y軸の載せてみて、Y軸もX軸も動くことを確認した。Y軸との取り合いを見て、取り付けパーツの採寸をしているところ。

2025.04.23

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.5(メタルインレー脱離)

40代女性、左下6、インレー脱離セメントが崩壊して隙間ができていたようで脱離したらしい。少しだけ虫歯があったので、綺麗にしてCRのダイレクトボンディングで修復した。1次CRをフィニシングラインに過不足なく流すのがポイント。隣の歯にはプラークやペリクル(タンパク質の膜)が分離材の役目をするのでしっかりくっつかない。ストリップスは使わないでも、エキスカベータで歯間を離開させればパリッと剥がれる。では時系列でどうぞ

2025.04.23

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ50

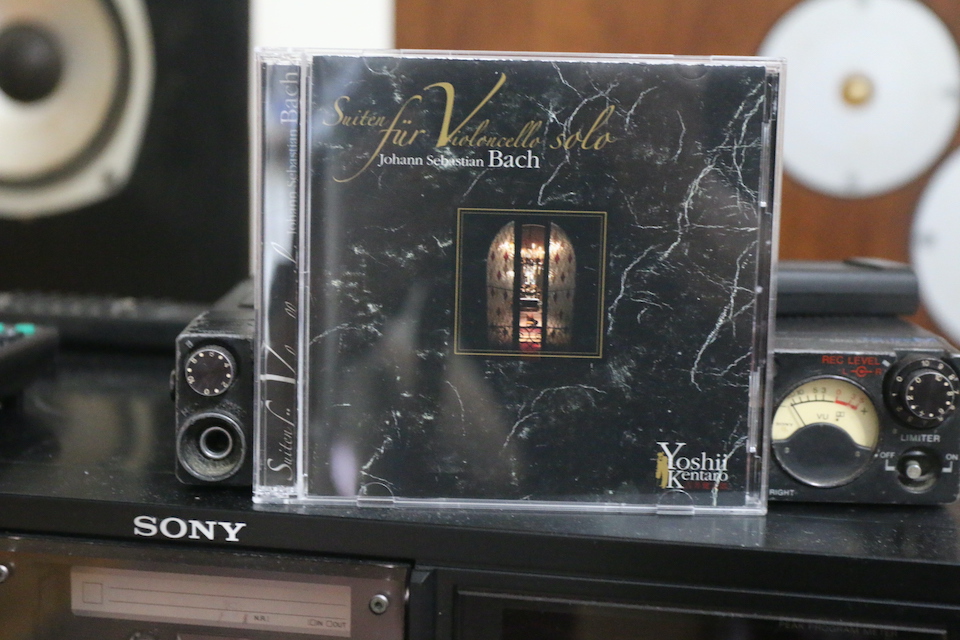

吉井健太郎ソロチェロバッハ無伴奏チェロ組曲全曲2枚組 3000円(税込)自作DCマイク(AKG CK-61-ULS)+金田式ADCを使っての録音だそうで、後加工はされていないと思われたので購入してみた。https://kephyce.hatenablog.com/entry/2012/05/29/214955ややオフマイク録音で、HS-10000で聴くとチャペルの広大な空間がよく分かる。HS-400で聴くとオンマイクに近い音になる。http://www.mediachapa.com/cdfeliz201206.htmお問い合わせはこちらメディアチャパ今井啓二chapa@mediachapa.com追記こんなのも買ってみようかと思います。https://waonrecords.jp/

2025.04.22

コメント(0)

-

超高齢化の現実2.2

今日は閲覧注意!と言うほどでもない。現在90歳、咬合崩壊、左上345しばらく入院されていたそうで、「母が虫歯だらけになった、、どうしましょう!」と娘さんから電話!詳細は前回、前々回を見ていただくとして、サクッと終わるしかない症例。3MIX+α-TCP+CRダイレクトボンディングシステムでないと到底無理。使用材料器具はここを参照してください。

2025.04.22

コメント(0)

-

試作スピーカー21.8(VPの製作15)

内角部分は回転砥石では加工できないので、回転バーを使うしかないかと思って取り付けてみたが、Z軸のリニアアクチュエーターが非力すぎるのか、脱調するばかりで発熱して壊れたらしい。もう少し大きいものに交換するべく発注した。

2025.04.22

コメント(0)

-

フッ素には一杯くわされました。

この記事は2012/03/02の再掲で、25、6年前のお話になります。フッ素にいっぱい食わされた痛い経験です。ーーーーーーーここからーーーーーーーアパガードMプラス 130gこの歯磨き粉には珍しくフッ素は入っていません。どうしてフッ素が入っていない歯磨き粉を人にお勧めするのか、その理由ですが、フッ素、、と聞くとムカッとするのです。では、今日は僕がフッ素と聞くとむかつく理由をお話しましょう。フッ素には反対の為の反対をしているわけではありません。フッ素には一杯くらわされた、痛い経験があるのです。それは、以前にも書いたことがあるんですが、僕が予防に大きく舵を切った頃のお話です。12~13年程前のこと、それまでは僕もフッ素の効能を信じて、患者さんに奨めたり、定期的にフッ素塗布なんかをしたりしていました。それからすぐ、ダイアグノデントという虫歯診断機器が発売されたので、さっそく導入しました。ある時、ダイアグノデントの診断基準では象牙質に達していないとされる30未満の数値が出る大臼歯が数本ある中学生の子がいて、その子のお母さんがなんでもします、どうしても数値を下げたいのです、とおっしゃるので、低濃度フッ素ジェルの塗布を指導したり、毎月のPMTC(クリーニング)、3ヶ月毎のフロアゲルの塗布をしたりしていましたが、じわじわ数値が上がる(虫歯が進行する)のです。フッ素は再石灰化を促進すると学校で習いますので、30未満のエナメル質の範囲の虫歯なら再石灰化で治るはずだ(これも学校で習う)、と思い、歯磨指導、食生活指導と共にフッ素塗布も指導して、半年、1年と経過する内に、じわじわ虫歯の数値は悪化する。とうとう、50越えの部位も出てくる。そして、月に1回の来院が苦になる(こちらが)。そうやって悩んでいるときに、僕の高校の時の英語の先生が患者として来られて、僕が「虫歯は歯が酸で溶けたものです。」と説明すると、「・・それなら、君、酸をアルカリで中和すればよいのじゃないかな?重曹とか。」「えっ、!? そ、そうですよね!?」そこで、まじめにフッ素塗布をしているのに虫歯の数値が上がり続けるその子に、重曹水を作り、飲食後洗口することを指示してみた。そして、翌月、なんと、、軒並み下がっているではないですか、、翌々月には全ての虫歯が20を切ってしまい、なんとか安心なレベルに下がりました。┐(´ー`)┌で、それ以来、その子はうちには来ていません。「重曹うがい」があれば、うちは要済みということのようでした。いったい、フッ素ってなんだったんだ、、、フッ素は虫歯に効くんだ、、と思っていたのに、、すっかりだまされた思いはそれから、今も続いています。ヽ。(ー_ーメ) しゃきーん確かに、フッ素は出来てしまった虫歯には効かない。と明言されています。でも、目視でもはっきりしないエナメル質限局の虫歯さえ治らないのですよ。重曹(アルカリ)なら、虫歯が象牙質に入っても治る。なんかね。。信心が足りないから虫歯が進行するんじゃない?もっとお布施を出さないと、ご利益がないんじゃない?みたいな、カルト系新興宗教を連想しました。「虫歯の電気化学説」というのも、フッ素はブラックビジネス、、とかいうのも後知恵のお話です。

2025.04.21

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ20.3

60代男性、左上3、露髄歯、自発痛-前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202504020000/これで一旦終わりの歯ですが、軟化象牙質を除去する過程で露髄した。一瞬痛みが走ったが、その後は何ともない。通常治療では神経を取って被せると言うことになるが、そんなことをしても予後が良いとか言うこともない。時間も費用もかかるだけと言うことになる。少子高齢化が進んで日本社会にそんなことをしているリソースはなくなりつつある。患者は増え、こちらも高齢化で何時くたばるかしれたものではない。一回で終わるしかない。露髄しても慌てることはない。3MIX+α-TCPのクエン酸練りで直接覆髄してCRのダイレクトボンディングで修復するだけだ。しかしこれ以外の方法では必ず失敗する。特にCRのダイレクトボンディング以外のセメント合着系は微小漏洩するのでNGだ。では時系列でどうぞ露髄して出血してもボスミン液で止血すればOKフィニシングラインは新鮮歯質を確保するボンディング材の効きを良くするためだ。これをしないと漏洩が起こり失敗する。3MIX+α-TCPの50%クエン酸水練りで直覆後はCR修復過程だ。術後は感染予防に抗生剤1日分投与。抗生剤1日分投与

2025.04.21

コメント(0)

-

試作スピーカー21.7(VPの製作14)

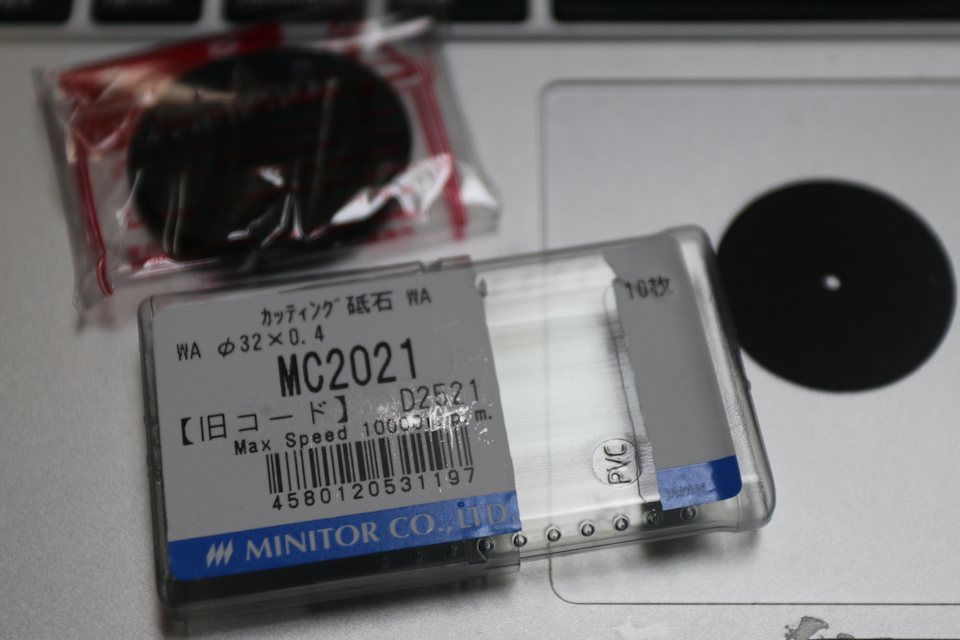

砥石が届いたので、カット作業に取り掛かるつもり。Z軸も自作のステッピングモータードライバーはやめて市販品に交換した。切ってみたが、スケールの誤差が結構ある。これをどうするか・・円形砥石なので、自動で全部切るのも難しい。最後は手切りも必要になるかもしれない。量産は難しいように思う。製造コストがとんでもないことになるだろう。ブラットハラー型のスピーカーが続かなかった理由がよく分かる。

2025.04.20

コメント(0)

-

乳歯のGAの処置

8歳女子、左上D、歯髄感染、GA+、自発痛-GA(歯肉膿瘍)ができている歯は歯髄が感染していて、歯髄は死んでいるとされているが、実際はそうでもない。生きているケースは多い。ほとんど死んでいるケースからほとんど生きているケースまで様々だ。こういうケースの場合通常治療ではどうするか?迷わず麻酔をして神経を取るのだが、そうする必要はない。実は乳歯だけではなく、永久歯も同じなのだが。時系列で画像をアップしながら解説してみることにする。このことは現在の歯科医学では理解できない治療法なのだが、患者の負担は少なく、予後も良い。患者だけではない。術者の負担も少ない。若い歯科医師諸君はこの治療法を是非自分のものにして欲しい。必ず役に立つはずだ。左上Dの頬側が腫れている。通常は腐敗菌に感染して神経は死んでいると考えられているが、実はそうではないことが多い。部分的にしろ生きていることが多い。虫歯の穴から歯髄に細菌感染していると思われる。虫歯を除去すると露髄している。しかし歯髄を全部取ってしまう必要はない。水流で洗い流すだけで溶けてしまっている部分は除去できる。強調しておきますが、露髄していると痛みを感じないので麻酔は必要ないと思って良い。なぜなら解放されているので象牙質切削時の象牙細管を通した圧の変化がないからだ。ボスミン液で止血する。3MIX+α-TCPの50%クエン酸水練りで直接覆髄する。CRのダイレクトボンディングシステムで歯冠修復する。念の為抗生剤1日分投与

2025.04.19

コメント(0)

-

試作スピーカー21.6(VPの製作13)

今日はY軸に平行にカットの予定。刃物が回転砥石なのでルーターの取り付けを一々変更するしかない。面倒だが仕方がない。しかもルーターホルダーがワークに底付きするので砥石の直径は32mm以上が必要だ。在庫がなかったので発注した。入荷待ち。

2025.04.18

コメント(0)

-

超高齢化の現実2.1

閲覧注意!現在90歳、咬合崩壊しばらく入院されていたそうで、「母が虫歯だらけになった、、どうしましょう!」と娘さんから電話!入院すると急激に虫歯になる。一番の原因は喋らなくなるからだ。口腔内は酸素不足になり、唾液は少なくなる、満足に歯を磨くこともできなくなる。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202504160000/3回くらいで咬合崩壊した歯を何とか再建・修復したいと思うのだが、通常治療では完全に不可能だ。こんな患者に来られてもほとんどの歯医者は手も足も出ないと思う。やはりCR修復(ダイレクトボンディング)の出番だ。超高齢化や病気で虫歯が進み咬合崩壊してしまった時、患者の体力を考慮して時間や回数をかけることができない場合にはCR修復(ダイレクトボンディング)が威力を発揮する。CRは歯質が残っていないとあまり持たないとか思われているかもしれないが、そんなことはない。ボンディング材の性能は良くなっているので、残根上のCR再建でも何年も持つ。やった経験がない、外注ばかりで歯の形を憶えていなので口腔内で一から歯を作れない、つまり歯冠修復の技術がない歯医者がそんなことを言っているだけだ。初診時の1回目は一番ひどい右上から始めるので一挙に5本の再建から始める。実際の処置には患者と術者の体力の限界があるので超絶スピードで進めるしかないので、綺麗さとか解剖学的な形態とかには拘れない。歯質を覆って虫歯を防ぐということに注力する。では時系列でどうぞボンディング材の性能を最大限に引き出すために、接着マージン部分は軟化象牙質は除去して新鮮歯質を確保する。麻酔は要らない。2次象牙質ができているので、痛くないからだ。失活していても気にしなくても良い。3MIX+α-TCPを入れるだけで、何も問題は起こらない。接着マージン以外の虫歯は追求すると露髄したり面倒なので、残った軟化象牙質部分や根管が開いている部分に3MIX+α-TCPのクエン酸練りを貼付する。CRでカバーして今日は終わる。全ての歯のカバーが終わったら、CRで歯冠修復して咬合関係を整える予定。つづく。多分。

2025.04.18

コメント(0)

-

試作スピーカー21.5(VPの製作12)

切り始めた。砥石の厚さを足すのを忘れたりと快調な滑り出しではない。でも何とかなりそう。ワークの固定法が課題か。

2025.04.17

コメント(0)

-

スタジオの音0.8

音の良いレコードシリーズにはまだアップしていないかもしれませんが、山本剛トリオのMisty (1974年録音 three blind mice)は音が良いと思う。three blind mice は総じて音が良い。その山本さんがピアノを弾いているというので買ってみたMIE JOKE' ETRENNE (2023年録音 Ultra Art Record )。聴き比べてみると、はっきり言って50年前の録音のMistyの方が音が良い。ETRENNEは超高音質を唄っている割にはしょぼい。音が平面的で分解能も悪い。マイクロフォンからレコーダーまでの録音機器の自作経験から言うと、どう考えても50年前の機材の方が音が良かったのではないか?と思う。録音データをアップしてみる。MistyMIE JOKE' ETRENNE の方は録音データが書いてありませんので、録音風景と思しき写真をアップしておきます。1978年発売の24トラックアナログテープレコーダーStuder A800 が強調されています。Misty のレコーダーは3M-S79(16トラック、2インチ)とありましたので、回路図を検索して見ますと、トランス入力の単純な3石回路で定数抵抗をFETスイッチで切り替えるというものでした。シンプルな回路なので音は良さそうです。トラック幅も24トラックの1.5倍なのでDレンジも1.5倍良いと思われる。Studer A800の回路図は探せませんでした。似たようなものかとは思うが、アナログテープの音はヘッドによるものが支配的なのでこの辺りの情報がないので何ともわからない。コンソールの回路図も見つかりませんでしたが、経験的にはOPアンプを多用すると音質は劣化します。昔のコンソールはOPアンプなど使っていないでしょう。70年代、当時のμA741でミキサーを作ったことがありますが、あまりの音の悪さにゾッとしました。LF361Hもガサガサとノイジーなひどい音だった。。3M-S79の回路図の一部

2025.04.16

コメント(0)

-

ChatGPTに 齲蝕と同じメカニズムの金属腐食挙げてよ と頼んだら

Opus 0さんのコメントをあげておきます。AIは虫歯(齲蝕:う蝕:カリエス)と金属腐食は同じメカニズムという認識をしている様ですね。世界中の歯医者さん、歯学部の教授から学生さんまで大慌てでしょう。それともAIに嘘を吐けと圧力をかけるのでしょうか?w見ものです。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html🔩 Pitting corrosion(孔食)→ 局所的に穴あけて深く進む。まんま虫歯の“点”から始まって“中だけボロボロ”。🔩 Crevice corrosion(すきま腐食)→ 金属と金属のすきま、あるいは金属と非金属の界面で腐食進行。これも歯科材料との接着不良部や微小ギャップに水分入り込んで起きる現象にそっくり。インレーの下が虫歯になるアレやなwww🔩 Galvanic corrosion(ガルバニック腐食)→ 異種金属同士が電解質中で接触してると、電位差で一方が溶ける。これ、まさに「金属:俺つえー! 歯:うわあああ溶けるううう」状態wwwww🔩 Stress corrosion cracking(応力腐食割れ)→ 外部応力+化学環境で割れが起こる。これはもう、abfraction+脱灰=齲蝕ってモデルにピッタリ合う。噛み合わせや歯ぎしりで応力集中 → 電解質で脱灰 → 歯が壊れる、って流れ

2025.04.16

コメント(2)

-

超高齢化の現実2.0

閲覧注意!現在90歳、咬合崩壊しばらく入院されていたそうで、「母が虫歯だらけになった、、どうしましょう!」と娘さんから電話!入院すると急激に虫歯になる。一番の原因は喋らなくなるからだ。口腔内は酸素不足になり、唾液は少なくなる、満足に歯を磨くこともできなくなる。3年毎の画像を遡って見てみましょう。今日90歳87歳84歳81歳次回はどうやって治療するか。つづく

2025.04.16

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ1.0

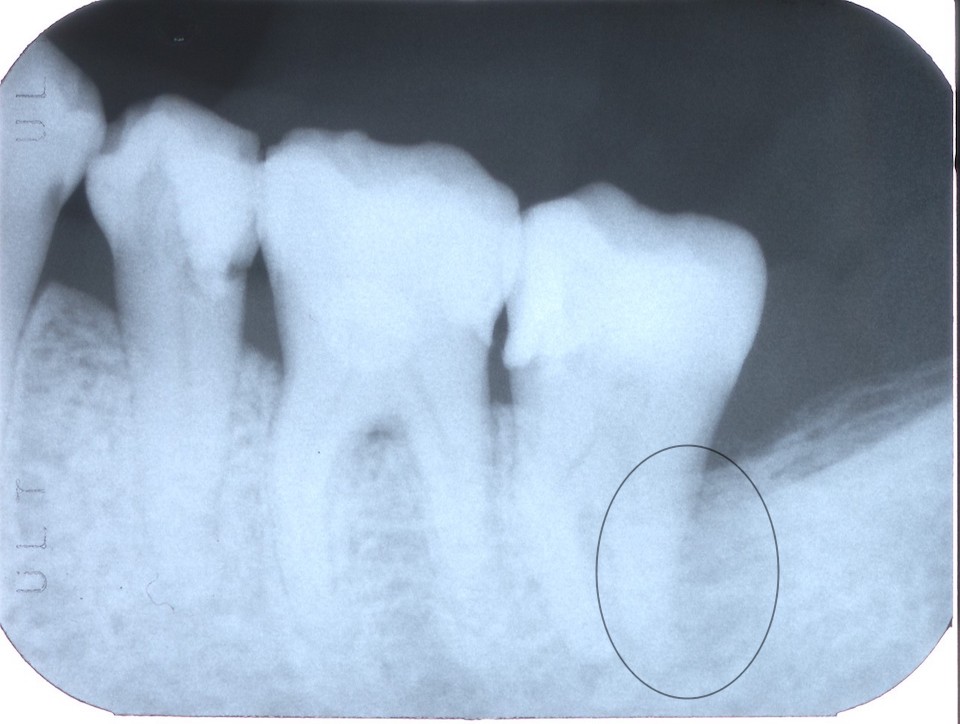

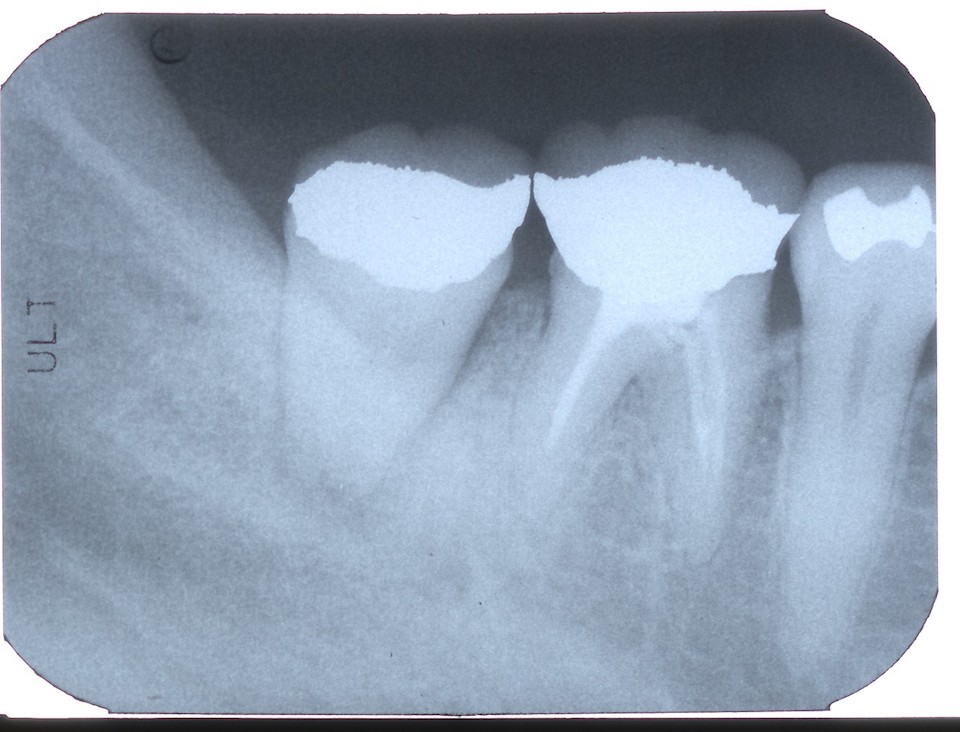

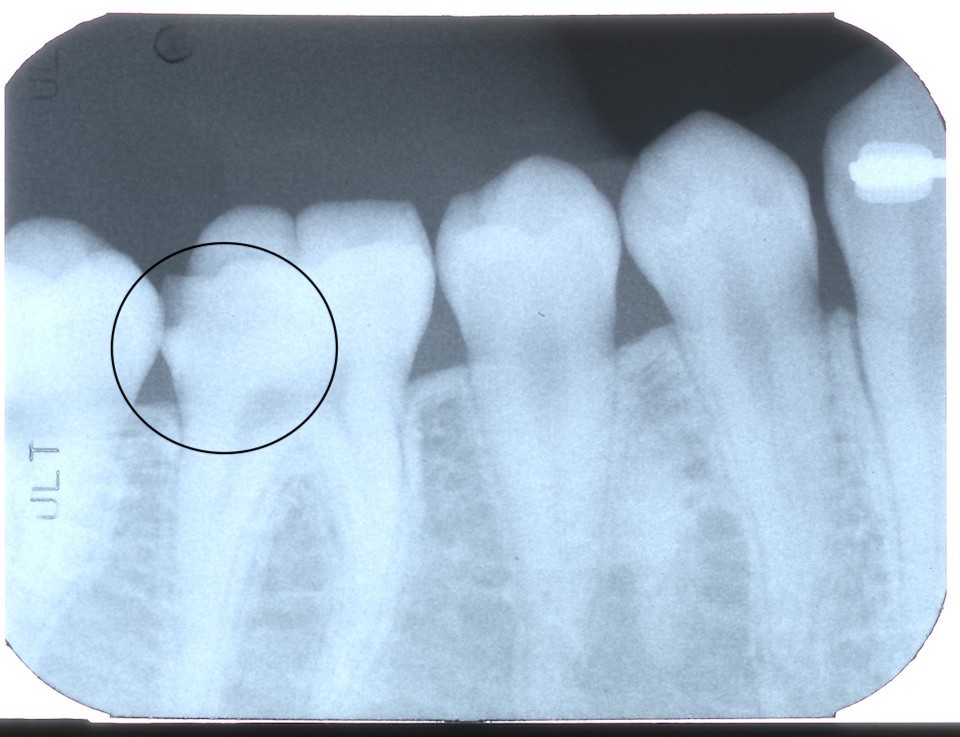

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が大きい方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。#詳しくはこちら参照 14歳男子、右下6、自発痛+昨夜食事中に痛くなったので、急遽来院された。レントゲン写真を撮って見ると、内部の象牙質だけがほとんど溶けてしまっている。歯には水素イオンが伝導するので、その水素イオンが歯髄に触れた時に痛みを感じる。虫歯が歯髄に達したということだ。この段階では、歯髄に細菌感染したので痛くなったというわけではないので、重曹うがいで痛みは一時的に治る。お母さんに言わせると、しょっちゅうジュースを飲んだり飲食回数が多いということだった。歯磨きもいい加減だし、、とお母さん。4、5の隣接面にも虫歯ができ始めている。食いしばりもありそうなので虫歯のリスクは高い。非常に心配される。上から白い部分がエナメル質、矢印のグレーの部分が溶けた象牙質(虫歯)、左隣の歯と見比べて欲しい。グレー度が強いと思う。歯髄は尖った部分を持つ黒い部分。痛みが出ている虫歯は通常の診断では神経を取るしかないとされるが、それでは30年後には抜歯になるということを表している。なるべくそんなことは先送りするのがよい。そのための技術や理論はこのブログで完全公開している。咬合面から見ても大きな虫歯は見えない。小さな穴から内部に虫歯が広がったというか電解質や歯質が溶けた時に発生する水素ガスが出入りする穴ということだ。虫歯というものは表面のエネメル質から溶けるのではなく内部の象牙質から溶ける。なぜならイオン化傾向がエナメル質より象牙質の方が大きいからだ。虫歯は「電気化学」的なハイドロキシアパタイトの腐食現象ということだ。薄いエナメル質を破ってみると、内部の象牙質は広範囲に溶けてブヨブヨになっている。実はこの中には細菌はいない。虫歯の内部には酸を出す虫歯菌はいないがそれでも溶ける。どういうことなのか。虫歯というものは水素イオンがイオン化傾向の違いから生じる起電力に従い外側のエナメル質から内部の象牙質に伝導し、水素イオンが電解質中に出るときに象牙質中のハイドロキシアパタイト結晶中のカルシウムから電子を奪い水素ガスになり、同時に電子を奪われたカルシウムはカルシウムイオンとなり溶出し、ハイドロキシアパタイトの結晶が壊れる。この連続的な化学反応によるものが虫歯で細菌とは直接の関係はない。軟化象牙質(虫歯)を全部取ると露髄するので、α-TCPによる再硬化に期待して露髄しない程度に残す。α-TCP+3MIX貼付辺縁封鎖性に優れたCRで再建する。CR以外の修復物では必ず失敗する。

2025.04.15

コメント(2)

-

残根上のCR7

50代女性、右下5残根、CK脱離、咬合性外傷時間がなく、何度も来れない、次は1ヶ月以上先まで忙しい。。と言われると、その場で歯を作るしかない。少子高齢化で歯科医院もいろんな面で従来型のサービスを提供する余裕が無くなると、1回でCRで歯冠再建のテクニックがあれば何とか患者のニーズに応えることもできる。従来法では通常の型取りしてクラウン装着が難しいもしくはできない、抜歯しか考えられない症例なら尚更だ。若い歯科医師諸君はこの先予想される厳しい状況に適応するためにこの様な技術を身につけて欲しい。まずしなければならないのは、歯冠修復を技工士や機械に任せようとすることをキッパリ諦めることだ。では時系列でどうぞ

2025.04.14

コメント(0)

-

試作スピーカー21.4(VPの製作11)

2枚重ね切り。結構快適に切れる。直線カット用治具を作るのに1年もかかっている。治具というよりはCNCマシンに近いものになってしまった。1年前はこんな感じだった。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202404220001/

2025.04.13

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.8(食いしばりによる歯髄壊死)

30代女性、左下7、遠心歯肉腫脹、咬合性外傷(食いしばり)2年程前にCRで修復したのだが、今回歯髄が壊死している様だったので根管治療をした。その経過だが、6週間前突然食事中に咬合痛があったというので診ると動揺度2〜3だった為、スーパーボンドで左下6と歯牙固定。食べるのは楽になったが、日中時々拍動痛があった。それから1週間後に診ると固定した左下7だけではなく、左下6も一緒に動揺していた。咬合調整して早期接触を取り除き、拍動痛は無くなったが咬合痛は消退しなかった。その早期接触とは犬歯誘導ではなく臼歯部の側方運動時の咬頭干渉だった。2年前のCR修復時にはなかったので、その後咬合が変わったものと思われる。以前から就眠時に食いしばりの自覚があったので、上顎装着式の咬合面フラットのナイトガードを使用していたが、今回は当該の歯で食いしばりの自覚があったというので、就眠時無呼吸症候群用に近い上下歯列固定式のスプリントを作成した。しかし今日の治療の1週間前から遠心歯肉が腫脹し始めたので、レントゲン写真を撮ると歯槽骨の透過性が増していた。そこで歯髄壊死を疑い髄腔を開けて見てみた。この経過を見ていくと6週間前の咬合痛からその後の拍動痛の出現時に歯髄が壊死し始めたものと思われる。原因は噛み合わせが変わったことによる咬合性外傷や就眠時の噛み締めによる外傷性の歯髄炎と思われる。咬合性外傷による歯髄炎とは根尖付近の血管が外傷性に損傷し血栓等が歯髄の毛細血管に詰まることによる塞栓症だと考えられる。その後咬合痛が消退しなかったのは炎症による歯髄の分解産物が根尖口より歯根膜に波及し歯根膜炎が起こったことによると思われる。楕円部分の透過性が増している。左下7の遠心歯肉が腫脹している。髄腔を開けてみたが、腐敗臭も出血もない。細菌感染はしていない様に見える。超音波スケーラーの#15エンドチップは遠心根の根尖付近まで穿通した。近心根は知覚があったので、それ以上触ることはしない。そのままα-TCP+3MIXで覆えばよい。α-TCP+3MIXの精製水練りを遠心根にエンドチップで押し込んだ。α-TCP+3MIXの50%クエン酸水で練って硬化させて、CR充填ができるようにした。CRで緊密に充填した。CR以外のセメント合着による修復物では必ず微小漏洩が起こるので不可だ。これで経過観察する。症状が出た時点で対処する。

2025.04.13

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.9

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。#詳しくはこちら参照40代女性、左上5、咬合性外傷による隣接面カリエス噛み締めからクラックが入りそこから虫歯が進行するタイプだ。右上7も噛み締めで歯根破折した経緯があるが、最近はナイトガードをサボっていたようだ。この左上5も隣の左上4との間の隣接面カリエスの治療歴がある。今のところ自覚症状はないが、虫歯がある程度進んでも内部が黒く見える硫化鉄で覆われていると痛み等を感じない。それは硫化鉄は水素イオンの電導性がないからだ。水素イオンが歯髄の神経に到達すると痛みを感じるのだが、水素イオンの伝導は歯の主成分のハイドロキシアパタイトだけにしか起こらず、ハイドロキシアパタイトがイオン電導性のない物質(この場合は硫化鉄)で覆われると水素イオンが伝導しない。またこれに関連するのだが、一般に軟化象牙質(虫歯:ハイドロキシアパタイトが失われた象牙質)には細菌が侵入しているとされているが、実は細菌は全くいない。虫歯は細菌とは基本的には無関係なハイドロキシアパタイトの電気化学的な腐食だからだ。この症例は表題アニメの象牙質が失われて支えを失ったエナメル質が破折する前の段階に相当する。では時系列でどうぞ今日は画像が多いので、詳細をよく観察して欲しい。クラックとか白いエナメル質の虫歯とか。黒い細菌由来の硫化鉄とか。硫化鉄は取らないと接着性が落ちる。α-TCP+3MIX貼付、硬化を待つ隣接面の穴が見えると思う。辺縁隆線にクラックがあるのでアーチが崩落するかと思ったが何とか持ち堪えた。ボンディング材塗布1次CR

2025.04.12

コメント(0)

-

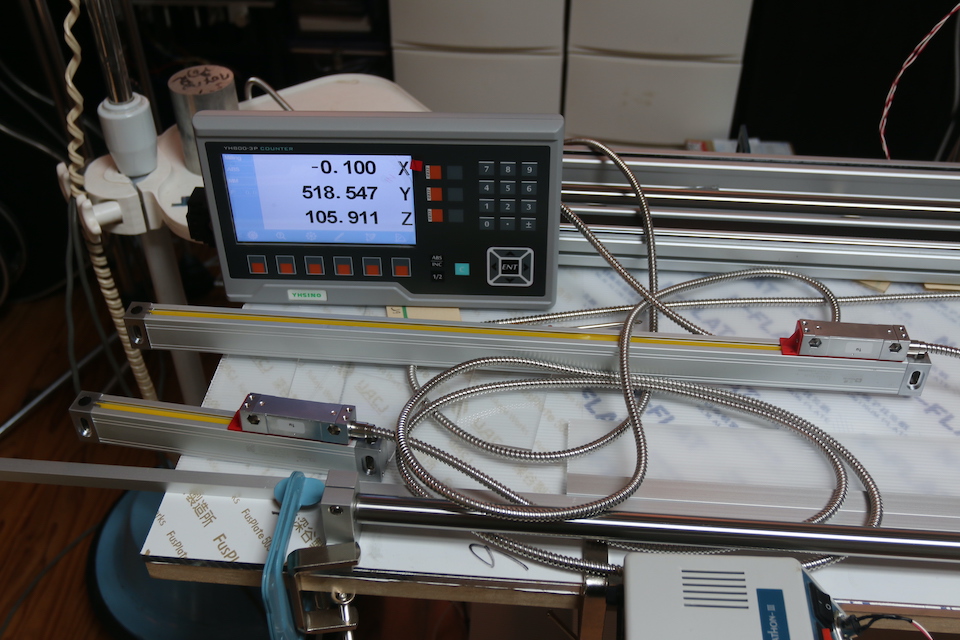

試作スピーカー21.3(直線カット用治具79:完成!)

X軸に引き続き、Y軸も市販のコントローラーを取り付けてこれで一応完成。これから一休みして試し切りをしてみるつもり。

2025.04.11

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.7

60代女性、右下7、歯髄壊死頬側に膿瘍ができていて、噛むと違和感がある。歯髄炎は歯髄が何らかの原因で死んでしまい、そこに感染している状態。少子高齢化が進んだ近未来では従来の時間がかかり、不確実性の高いだけの根管治療はリソース(主に人手)不足でできなくなる。ここでの治療はラバーダムも、根管を明示する必要もなく、根尖を確保して根管拡大やアピカルシートの形成など全く必要ない。#15のエンドチップが届く範囲を超音波洗浄して3MIX+α-TCPを根管に充填してCRで漏洩がないように蓋をするだけでよい。根管内を乾燥させる必要すらない。エアブロウだけで良い。3MIXは象牙細管を通して歯根内に行き渡り。α-TCPで根管もひとりでに埋まってしまう。1回目の3MIX+α-TCPはすぐに固まらない様に精製水で練る。2回目は固まるように50%クエン酸水で練る。固まらないとCR充填ができない。CRの厚みを確保してCRで覆う。CRが最も辺縁封鎖性がよく失敗がない。セメント合着系は失敗すると思ってよい。これで数日後には腫れが引く

2025.04.10

コメント(0)

-

上顎11口蓋側転位0.0

6歳男子、上顎11口蓋側転位、臼歯部の咬合関係は正常上顎Aが残根で抜いて欲しいということだったが、それどころではなかった。多分自分で上顎BBを抜いてしまった。それをお母さんは把握していないようだ。下顎BBもなくまだ下顎22が萌える気配もないのも何となく気になる。自分で抜いてしまったか。永久歯はかなり大きく、すでに上顎22の萌出スペースはない。かなりの難症例なのだが、お母さんに伝わっていないようだった。似たような症例は過去に経験したことがあるが、今回はスペース不足なだけ、かなり難しい。上顎22が先天欠損していないかレントゲンを撮ってみよう。過去の症例1詳細はこちらhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202302050000/別の症例2詳細はここhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202108300000/とりあえず現状できるのは、歯列拡大と弾線で11を押すことくらいか。。

2025.04.09

コメント(0)

-

唐津くんち縁起

この記事は2010/07/29の再掲なんですが、日本と中国、朝鮮半島をめぐる関係、今も昔も基本的には変わっていないね。。というお話です。唐津神社に祭られている神様は住吉三神、神田宗次公、水波能女神となっていて、水の神様に交じって神田宗次公という歴史上の実在の人物が祭られています。神田(こうだ)氏については、当地の豪族だったということくらいしかわかりませんが、唐津神社の縁起に、こういうことが書かれているそうです。天平勝宝7年(755年、考謙天皇時代)9月29日、時の領主の神田宗次公がある晩、神夢をみて、海浜に行ってみたところ、波間に筐(はこ)が一つ浮かんでいました。... 「これはまさしく、神功皇后が三韓征伐(西暦200年)のおり祀られた宝鏡にちがいない」と驚いた神田宗次公は帝に報告しました ...。この時、帝から「唐津大明神」の神号を賜り、神田宗次公は唐津神社を創建した。とあります。6~7世紀、大和政権は天皇家と姻戚関係にあったとされる(今上天皇言)百済王を助けて、何度か新羅と戦っています。派遣軍の司令官大伴金村の子大伴狭手彦と松浦佐用姫の悲恋伝説は源氏物語にも取り上げられていますが、これは537年のこととされています。最後の新羅と唐との戦いは百済が滅んだ2年後、663年の白村江の戦で、このときは10000人の戦死者を出し、大和政権は惨敗しています。これは天智天皇の時の史実ですが、せいぜい数百万人の人口で、1万人の将兵を朝鮮半島に派遣し、大半が帰らないということは大変な事態だったと思われます。日本書紀にいう神功皇后の三韓征伐は200年とされていますので、この頃はまだ新羅は成立しておらず、史実ではないようです。神功皇后は天智天皇のお母さんの斉明天皇か、子の持統天皇のことだろう、いずれも女性なので、まとめて神功皇后としたのではないかという説があります。古事記、日本書紀は藤原氏の創始者不比等によって史実を改変したものだという説も聞いたことがありますが、改変の理由はこのあたりにあるのかもしれません。百済滅亡、百済からの大量移民、天皇家と百済王族との関係、新羅・唐連合軍に惨敗、、その後の大陸との政治的・軍事的緊張状態。。663年の白村江の戦以後は、唐が日本に攻めてくるのではないかという懸念の元、大宰府防衛の水城築城や遷都も行われていますし、防人(先守:西の先を守る東国人)の税としての徴用。遣唐使も頻繁に派遣され、外交交渉も行われたようです。このように歴代朝廷は唐との緊張関係が続いていることをとても心配していたのでしょう。90年以上もです。755年になって神田宗次公が海の神様から宝鏡を返されたということは、もう唐は攻めてこないから安心してよいという情報だったのでしょう。なぜなら、755年には唐では安史の乱が起こり、北方民族の侵入、楊貴妃は殺され玄宗皇帝は行方不明になるなど、内乱が起こり、唐は日本に攻めてくる余裕は無くなったからです。神田(こうだ)氏は当地の豪族で、半島との海上交易ルートを持っていたのでしょう。唐津(からつ)とは半島南部にあったという加羅(から)に至る津(みなと)という意味があるとも言います。唐に内乱が起こったという吉報?を縁起としている唐津くんちは、遠い昔の中国や朝鮮半島での戦争や侵略の心配を起源としているのです。・・などと、当時の東アジア情勢に思いを馳せると感慨深いものがありますね。。現在もなんとなく似ていませんか?

2025.04.08

コメント(2)

-

今日も野戦病院シリーズ21.1

60代女性、左下5、2次カリエス、咬合性外傷前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202504040000/通常の治療法では抜歯になるか、歯根を引っ張り出すしか保存の方法が無い症例でもCRコアを使えば保存は可能だが、今現在置き換わりつつあるCAD/CAM(機械削り出し)による方法ではこの様な歯牙の保存には使えないのです。残念。。なぜなら、金属は引っ張り強度があるので、細く薄く作れるが、CAD/CAMの素材はレジンかジルコニアなので、細く薄く作れない。要するにがっつり歯牙を削るしかない。もちろん金属とレジンやセラミックスのハイブリッドも作れない。技工室での作業before/afterCAD/CAMはこのような複雑な形状を作るには不向きだ。口腔内before/after歯牙の切削量は少なくて済む。

2025.04.08

コメント(0)

-

菜の花が咲いて桜も、これは桃の花2025/04/07

あれから9日後、桜は盛りを過ぎ、菜の花も種をつけ出した。桃の花は今盛り。

2025.04.08

コメント(0)

-

真空断熱クーラーボックス(アイリスオーヤマ)

氷を入れて溶けるまで22日!とか書いてありますが、普通の保冷剤では1日1回は換えた方が良いです。概ね8℃をキープしている。冷蔵庫をもう1台購入するよりは電気代もかからず、維持管理費は安いと思う。これは60Lの大型です。アイリスオーヤマ真空断熱クーラーボックスお米は15℃くらいが良いので、1日半くらいで換える感じか。

2025.04.07

コメント(0)

-

試作スピーカー21.2(直線カット用治具78:とりあえず完成!)

Y軸のリニアアクチュエータの上に光学式リニアスケーラーを取り付けパーツを自作して取り付けた。精度も磁気式より10倍に上がったようだし(分解能1μmだが気の所為程度だろう)、表示も大きくなったので見やすくなった。自作のコントローラも操作しづらいので、X軸と同じものにするべく発注した。今のところステッピングモーターは大きなものに交換しなくても動くようだ。Z軸は精度はいらなし、モーターが非力過ぎて重い光学式リニアスケーラーを乗せるのは無理なのでこのまま磁気式でいく予定。Y軸のワーク幅は117mm程度

2025.04.07

コメント(2)

-

咬合性外傷による虫歯7

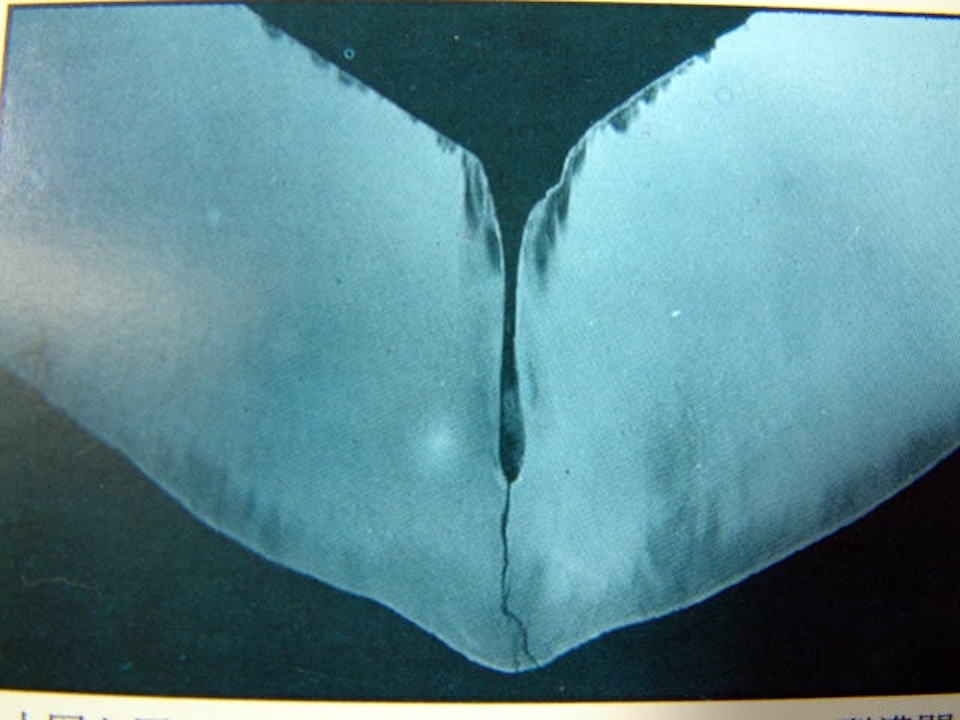

7歳女子、右下6、遠心クラック、裂溝カリエス、咬合性外傷初めての治療で怖がりで泣き虫だったのを治療中にお母さんに知らされた。お母さんは泣くと怒り出すので、途中でお兄ちゃんに代わって慰めてもらいながら何とか埋めた。治療途中で泣かれたのは久しぶりだ。去年、1年生のとき学校でよく泣いていたと言うことで、学校に馴染めなかったのか、いじめられていたのか、今は泣いてはいないらしい。その頃萌えたばかりの6歳臼歯に食いしばってクラックが入ったのかもしれない。遠心にまだ臼歯が萌えていない歯にクラックがあったり、虫歯になったりしている場合は咬合性の外傷があると思っても良いと思う。それだけではなく深い裂溝があったと思われる。このところ学校から帰ったら甘いものをずっと食べているそうだ。クラックや裂溝がある場合に甘いものを摂取すると急速な虫歯になりやすい。裂溝の画像(歯科カラーアトラスより)ぱっと見、かなりまずい、急速進行型と思ったので、慣れさせることなく削る治療を初めてしまった。遠心のクラック周りのエナメル質が白濁している。いわゆる脱灰というエナメル質の虫歯、チョークのように柔らかい。飴色の部分は軟化象牙質いわゆる象牙質の虫歯でチーズ様の柔らかさだ。フィニシングライン付近は新鮮歯質を何とか確保したところで、泣き出した。α-TCP+3MIXを暴れる子に合わせながら、指でなすりつけた。この後お兄ちゃんに慰められ説得されながら30分休憩。お兄ちゃんに手を握ってもらいながら何とかCR充填できたが、解剖学的形態とかそういうことは考えられない。咬合調整もしなくて良いように配慮したが、いずれ再治療は必要になるだろう。反対側にもあるのでつづくかも。

2025.04.06

コメント(0)

-

他院で神経を取ると言われた症例

17歳男子、右下6、遠心隣接面カリエス、自覚症状なし遠くに住んでいる子で、以前うちで矯正治療をしていたのだが、定期検診の度にダイアグノデント値が上昇しているよ、重曹うがいしてね、甘いものはまとめ食いしてね、などとうちの衛生士に言われていたそうだが、痛くもないし、はっきり言って虫歯をナメていたらしい。食事中に欠けたので近くの歯医者に言ったら、レントゲンでは髄角が虫歯(2次象牙質だろ)で潰れているので、神経を取って被せるしかないと言われたので、慌ててうちに来た。ま、そんなのは言い訳でしかないのだが、CR再建という治療の選択肢がなければ、そうするしかないのだ。お母さんが言うには、本人は大反省しているそうだ。うちでは神経を取ることもないし、被せることもない。そんなことをすれば30年後には抜歯になることが分かっているし、そもそも10回近くもかかるような悠長なことをやっている時間もない。1回で終わらねば。では時系列でどうぞCRで再建する過程をよく見ておいて欲しい。

2025.04.05

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ21.0

60代女性、左下5、2次カリエス、咬合性外傷この方仕事のストレス(人間関係らしい)で食いしばって、歯はぐらぐらになり、歯根は折れ、緊張性の頭痛で待合室のソファに倒れ込んでおられたのを何度も見ている。退職した後は楽になったそうだが、完全に食いしばりが無くなったわけではない。5年程前歯髄炎で治療後のレントゲン写真だが、2020/12/05今回は外傷性に崩壊している。しかしα-TCPで前回よりは歯髄炎は治っているようだが。ブリッジを除去すると歯根は歯肉に埋もれていて残根状態だ。通常の治療法では治療困難なので抜歯となる。しかし一々抜歯していては、ブリッジだの義歯だのインプラントだのと野戦病院ではそんなことはやっていられないので、保存の一択だ。2回で終わり戦線復帰だ。歯肉息肉を除去してCRコアを作り型取りした。つづく

2025.04.04

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.4(子供の虫歯02)

6歳女子、右下DE、隣接面カリエスこの年齢で虫歯になる子は歯ぎしり等をしている場合が多い。隣接面にクラックが入り、そこから虫歯になる。もちろん甘いものが大好きだと虫歯を助長する。寝る前の飲食も危ない。Dだけの処置で良いかと思ったら、Eにもあったので同日に処置した。もちろんストリップスは使わない。子供や高齢者に時間がかけられない場合にはこのテクニックを身につけると一挙に楽になる。患者も術者もだ。このテクニックは学校では習わないし、ネット上でもやっているのはうちだけでは?よそを参考にすることはないので知らないが。では時系列でどうぞ

2025.04.03

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ20.2

60代男性、左下56、歯冠修復前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202503260000/とりあえず、どうにか噛めるようにして欲しい、、ということで、その場でのCR再建。どうせ歯周病で抜けるというのはご本人もご承知。しかし、抜けた後入れ歯を作るリソースが日本社会にあるかどうかは疑わしい。本人は入れ歯などいつでも手に入ると思っているが。少子高齢化社会とはこういうことだ。時系列でどうぞ

2025.04.02

コメント(0)

-

重曹うがいのタイミング

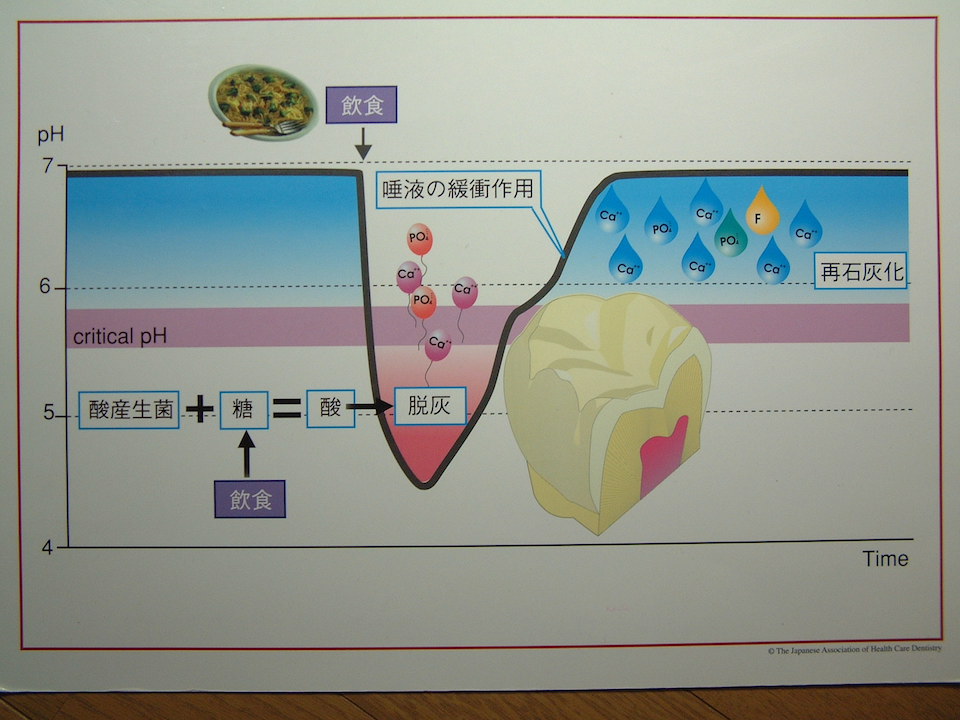

重曹水の作り方はここのリンク先のYoutubeを参照してください。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/2006/コーラに重曹水を入れて酸を中和する動画です。実験では重曹水の濃度は時間を短くするために推奨濃度より高くしています。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202302210000/以下のようなよく見かけるプラーク中の飲食後(実験では砂糖水)の酸性度の変化の図がありますが、飲食後数分でpHは4.5付近まで下がり、pH5.5以下では歯が溶ける(脱灰)とされていますので、かなり長い間歯が溶ける領域に歯があるという図です。虫歯を防ぐには赤い範囲(歯が溶ける)をなるべく短くして、青い範囲(歯が溶けない)になるべく速やかに移行することが重要だということはすぐに分かると思います。唾液中にも重曹成分が元々含まれていますが、それほど濃いわけではありません(推奨濃度の約1/3)。歯が溶けないとされるpH5.5に戻るには30分以上、人によっては60分近くもかかってしまいます。ところが上記の動画にもあるように重曹水でうがいをすると唾液よりも早く赤い範囲から抜けだすことができます。1日の飲食によりpHがどのように変動するかの図カリエスリスクの低い方でも飲食後にpHは一旦下がりますが、トータルでは赤い範囲は青い範囲より小さいですので、虫歯にはなりにくいということです。それが一番上の絵。カリエスリスクが高い方は元のpHに戻るには時間がかかりますので、同じように食べても虫歯になりやすいと言えます。それが真ん中の絵。カリエスリスクが低くても飲食の回数が多ければ、トータルでは赤い範囲が大きいので、虫歯になりやすい。特に寝る前の飲食があると一旦下がったpHは寝ている間は唾液が少なくなるので、元に戻りにくい。寝ている間に虫歯が進行してしまうかもしれない。それが一番下の絵。こうやって見ていくと、重曹うがいをしてpHを元に戻すタイミングは飲食直後になるべく速やかに行うことが最も良い。ということになります。歯磨きよりもまず重曹うがいが重要。寝る前の歯磨き後にも重曹うがいをしましょう。

2025.04.01

コメント(7)

-

試作スピーカー21.1(直線カット用治具77:とりあえず完成!だが。)

光学式リニアスケーラーをY軸に当ててみた。取り付けパーツを作ればなんとかなりそう。

2025.04.01

コメント(0)

-

左上2口蓋側転位歯の矯正治療0.1

40代女性、左上2、すれ違い咬合ここのブログを患者さんが見てくれるということですので、記念に治るまで記事をアップしてみる予定。見た目が気になるというだけではなく、下顎の動きが制限されるので、咬合性外傷や顎関節症の増悪因子にもなり得る。なぜこういうことになるのかというと、この歯が萌えてくる頃、多分6歳〜7歳位の頃だろうと思うが、横向きうつ伏せ寝をしていて、頭の重さで歯列が狭くなり、2番が正常な位置に出て来れずに後ろに萌えてしまった。もちろん先天的な異所性萌出と言って、2番の歯胚が元々少しだけ奥の方にあったというのもある。それらが複合しているというのもあり得る。歯列を広げずに矯正治療を始めると抜歯症例になることが多い。拡大床装置を装着することにより横幅が広がって来ているのが分かると思うが、どうだろうか?014"レベリング、Lループとか、終端の処理とか面白いかもしれない。通常はフルブラケットにするのだが、臼歯部を連結固定(3〜6固定)すれば前歯部だけの部分矯正で済む。2025/04/012017/04/102016/02/23咬合面観、段々歯列が広がって来ていることが分かると思う。2025/04/012017/04/102016/02/23

2025.04.01

コメント(0)

-

試作スピーカー21.0(直線カット用治具76:とりあえず完成!だが。)

完成!と言いながら表示器と同時に購入していた。500mmと100mmの光学式リニアスケーラーを繋いでみた。最初5倍程数値が大きいと思ったら、解像度が1μmだったので表示器のデフォルトが5μmでは5倍の数値になるはずだった。設定しなおした。Y軸のリニアスケーラーも光学式に交換したくなった。重くなるのでステッピングモーターの交換の必要性が出てくるかもしれない。

2025.04.01

コメント(0)

全49件 (49件中 1-49件目)

1

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/17(月)・「0・1増」(´;…

- (2025-11-17 12:00:00)

-

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- ✅ 楽天ブログ対応:AIスマート加湿 …

- (2025-11-17 22:14:34)

-

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…

- (2025-11-16 06:30:06)

-