2025年08月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

古代赤米2025/08/30

前回から4日目でいきなり花が咲いた。花とは言っても稲科の植物の花は質素だ。これは赤米なので、ちょっと赤くなるので目立つが。実はたくさん見える。

2025.08.30

コメント(4)

-

伝説の根管治療法2(歯髄壊死、3MIX+α-TCPの入手法)

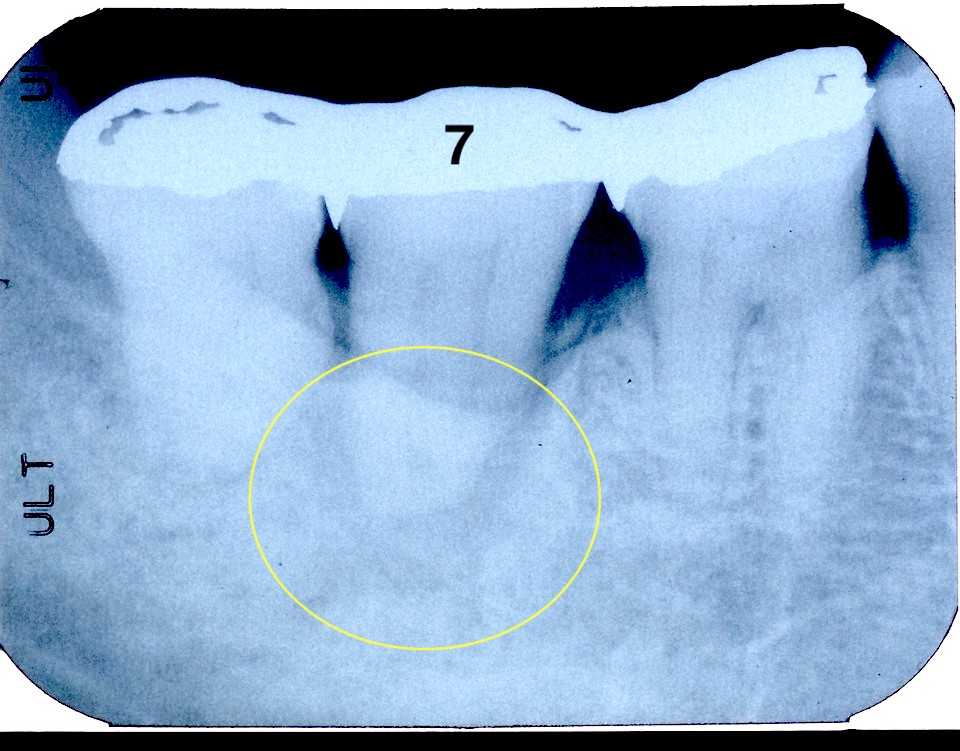

70代女性、右下7、咬合性外傷による歯髄壊死、自発痛+レントゲン写真を見ると根尖付近の陰影が強いので歯髄は壊死している可能性が高いことがわかる。このような症例は5分で終わることができて、しかも予後が極めて良い伝説の根管治療法を無料で完全公開しておきます。とりあえずインレーを除去して天蓋も除去して歯髄を見てみることにした。超音波スケーラーのエンドチップ#20 21mmで根管を洗浄。根管内の有機質を除去しようとか根管開拡しようとか、無駄どころか感染の機会を増やしてしまうことは一切必要ない。根管は水平エアブロウするだけで感染させるだけの乾燥工程は必要はない。1回目の3MIX+α-TCP精製水練りをディスポシリンジで充填し、エンドチップで押し込む。僕が使っているボンディング材はこちら。1回目のα-TCPは精製水練り。浸透性が良いが硬化が遅い3MIX+α-TCPを根管内に入れるだけで良い。緊密充填など考える必要はない。2回目はα-TCPの50%クエン酸練り(硬化する)。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちら1回目2回目CRでカバーして終了。

2025.08.30

コメント(0)

-

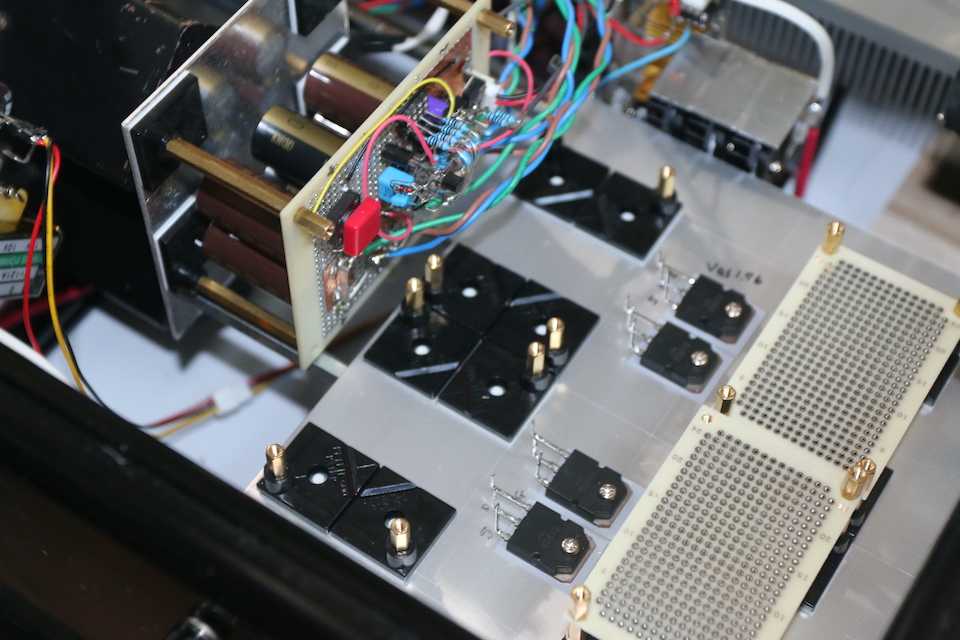

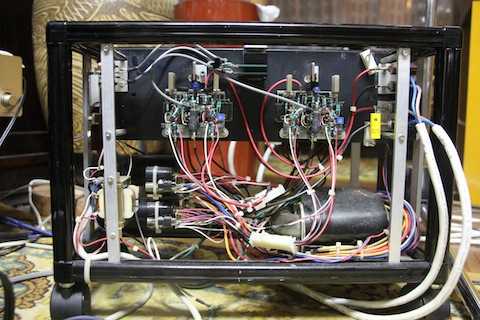

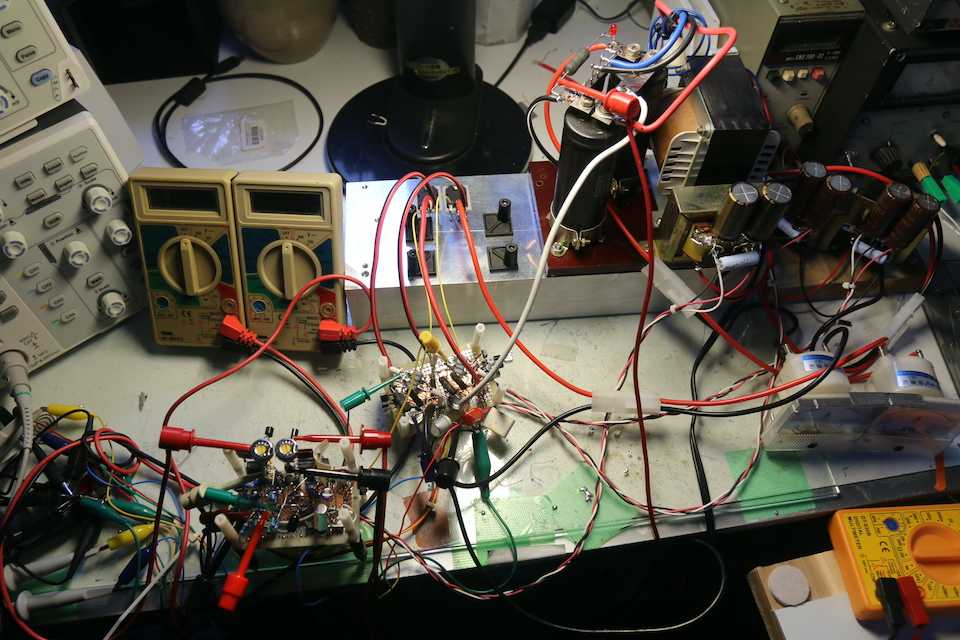

試作スピーカー30.1(新々作定電流駆動アンプ7.0:新々作の構造10)

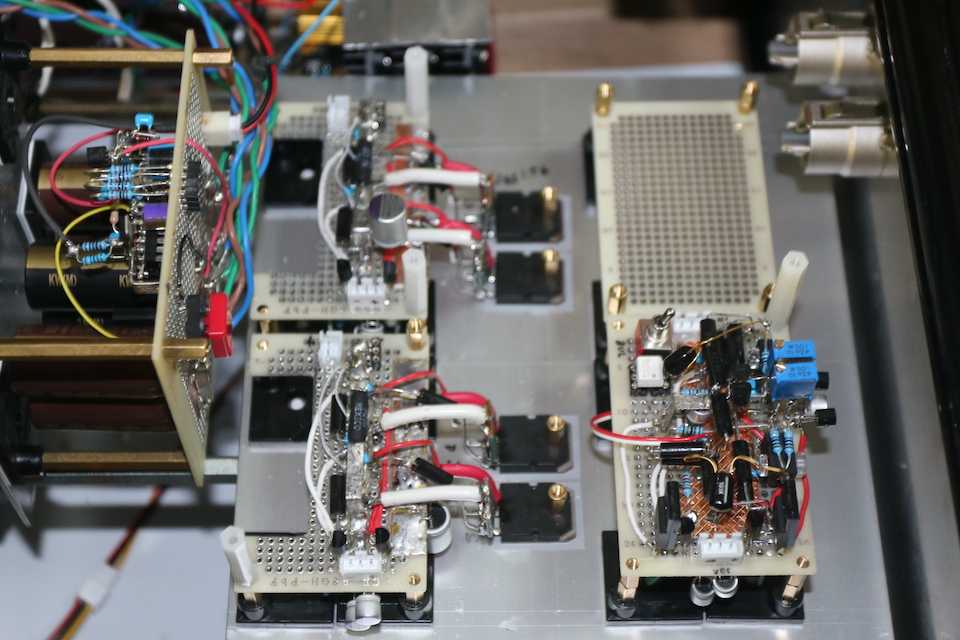

初段+ドライバー基板とファイナル基板が2つできたので、これから基板間の結線をしていよいよトータルでの動作確認作業。初めての回路なのでドキドキ、、w出力とグランドラインが残っている配線は片チャンネルだけ終わったけれど、どうだろう。。むずかしい過ぎるかも。。これから保護回路の配線と入力部分の配線後、火を入れようと思っているのだが、不安。。wスライダックで徐々に電圧を上げていったが、マイナス側の電流が大きかったので、調整しようとしていたら発振したかと思ったら、突然電流が流れなくなった。多分保護回路のMOS-FETが飛んだのだと思う。さてどうしようか。。前途多難。飛んだMOS-FETをバイパスして、電源を入れてみたが、寄生発振しているが信号は正常に出ている。ま、壊れていないということは分かった。実験機では寄生発振は出なかったのだが。。マイナス側に寄生発振が出ているので、マイナス側に位相補正をかけた。今のところ収まっている。実験機ではこうではなかったのだが、構造(コンストラクション)の問題は一筋縄ではいかない。飛んだMOSをパラにして放熱器も付ける必要性があるようだ。また時間の経過と共にクロスオーバー歪みが減る現象もある。徐々にアイドリング電流が増えて安定化するというだけには見えない。

2025.08.28

コメント(0)

-

薬剤関連顎骨壊死3

80代男性、前立腺癌、骨転移前回、前々回のつづきですので、遡って見てください。今回の症例で概ね主なビスホスホネート製剤投与の原因別の症例は網羅したと思います。前立腺癌のステージ4では骨転移するので、ボナロン等のビスホスホネート製剤の投与はするしかないのだと思う。口腔内清掃はSPTということで当院でも20年に渡って行ってきていたのだけれど、高齢化と共にフレイルは進み、歯磨きもちゃんとできなくなって感染しやすくなる。うちでも1ヶ月毎の口腔内清掃はPMTCとして保険算定できるが、維持療法となると毎週通院が必要になり当院では(も)対応が難しい。画像は粘膜がなくなり腐骨が剥き出しになっている状態。この後3ヶ月で亡くなった。

2025.08.27

コメント(0)

-

古代赤米2025/08/26

バケツ植えから丁度2ヶ月。大きく成長しました。まだ花は付けていません。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202506260000/

2025.08.26

コメント(0)

-

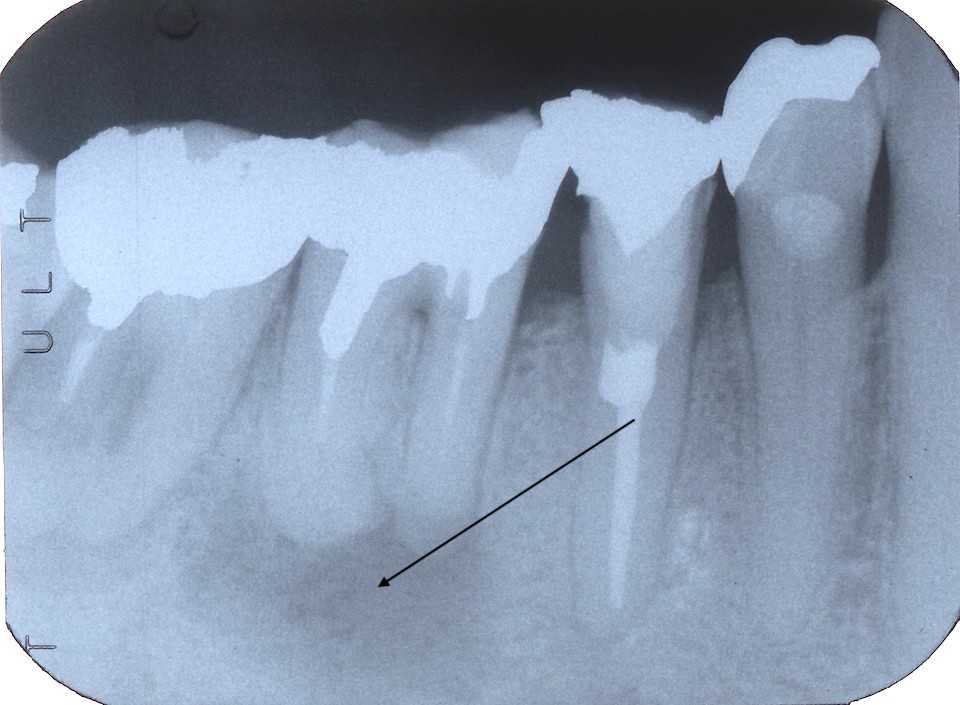

薬剤関連顎骨壊死2

60代女性、薬剤性顎骨壊死前回も合わせて読んでいただきたいのですが、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202508230001/この方の場合、目がおかしいということで大学病院でステロイドパルス療法(大量投与)を受けられた後、副作用の骨密度の低下で脊髄骨の圧迫骨折。ビスホスホネート製剤の投与を受けられ、腐骨を形成してしまった。直接の原因は極端に熱い食べ物が好きで粘膜の火傷を繰り返すことにより顎骨に感染が広がったということの様です。これが見た目の腐骨の直上の粘膜の状態で、接触痛はある様ですが、自発痛はないということでした。かかりつけの?大学病院の口腔外科で残存歯は全て抜歯になった。元々歯根が短く動揺度は1〜3と大きかったので、感染しやすいと判断されたのだろう。腐骨除去+抜歯後欠損部を口腔内で作り、義歯を再利用している。

2025.08.25

コメント(0)

-

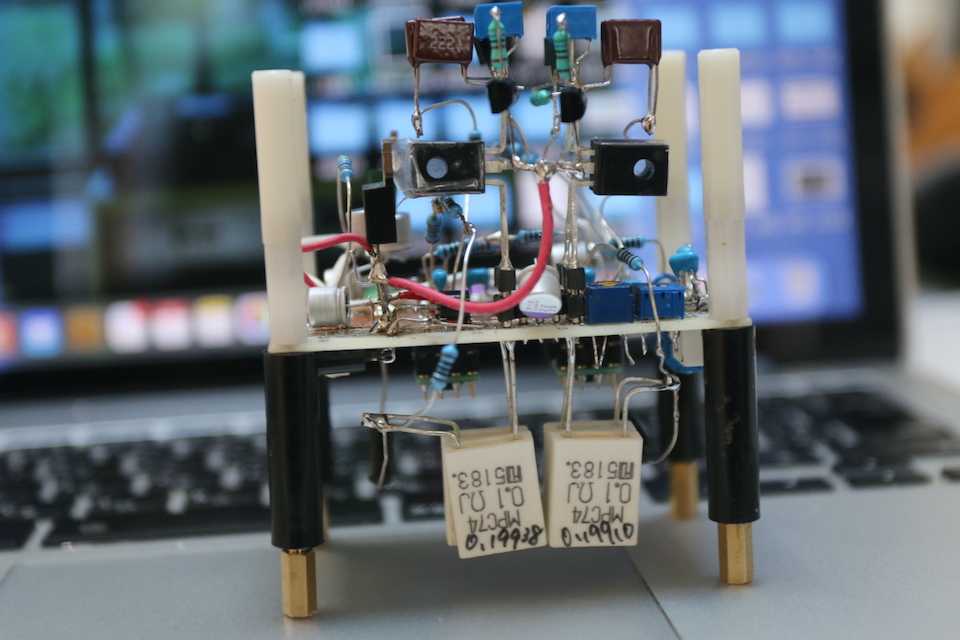

試作スピーカー30.0(新々作定電流駆動アンプ6.9:新々作の構造9)

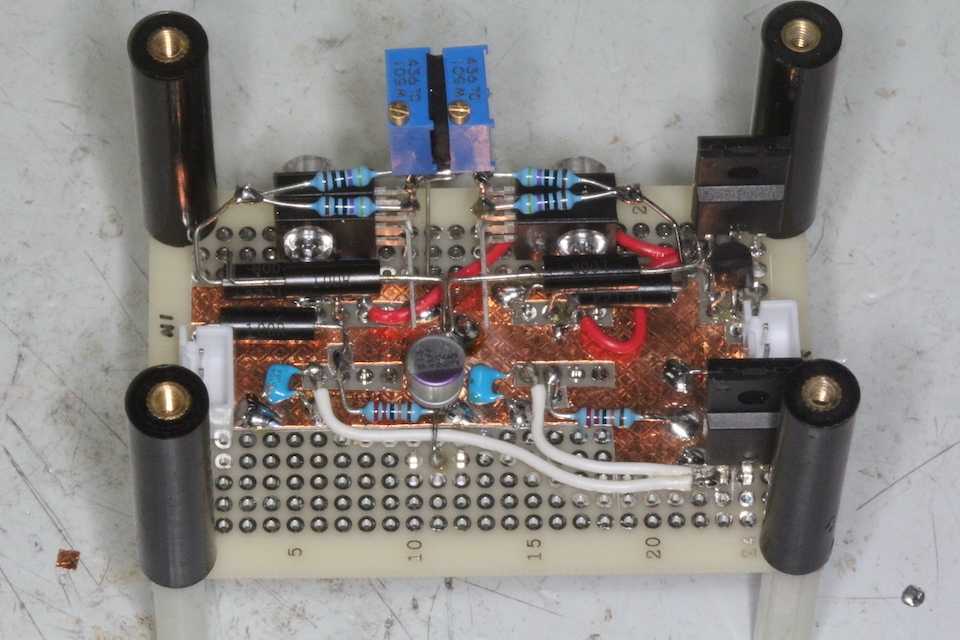

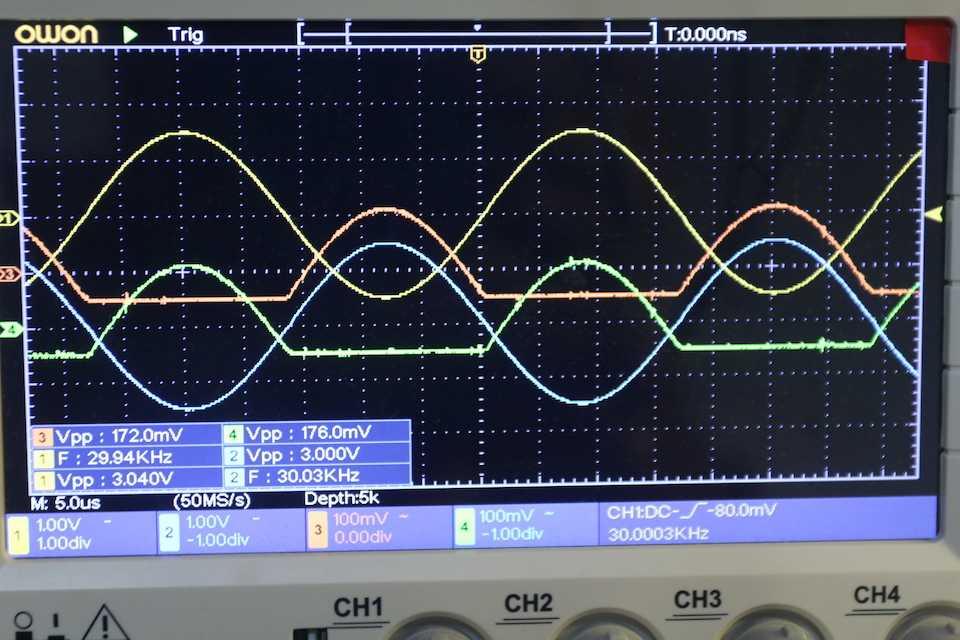

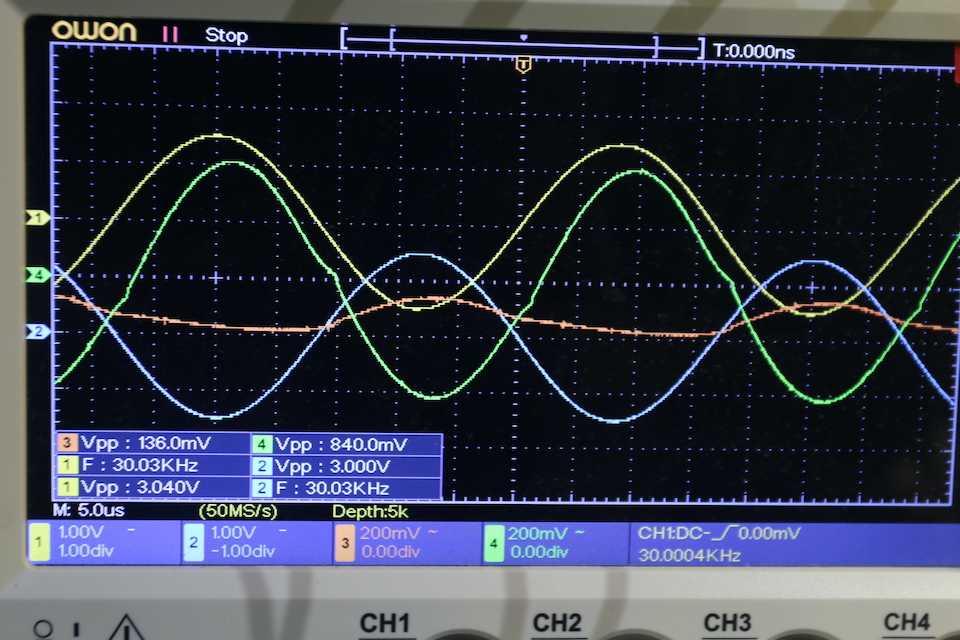

試作機というより実機を目指しているのだが、組み立てが結構難しい。結局空中配線のオバケになりそう。まだできていないのだが、奥の方から積み上げる形で組み上げていくしかない。僕がやっている「ストリップスを使わない隣接面CRシリーズ」と同じでしかない。というか、やっている人間が同一人物だから仕方がない。あれから頑張って組み立てた。後は動作確認予定。オバケというほどでもないが、高精度抵抗のサイズが大きいので高密度化して見える。組み上がった初段+ドライバー基板に火を入れてみた。コンプリメンタリーPP(プッシュプル)のバイアス電流がA級の200mA流れていてTrがチンチンになって焦ったが、動作確認できた。Vin:1Vp-p、10kHz、AB級に調整。方形波も見てみた。ちょっとだけオーバーシュートが見える。位相補正が足りないようだが、これくらいの方が音が良いことが多い。C-in/out:100pF。40mA程の動作電流ファイナル段を繋いで調整してみた。動作を確認した。1.0Vp-p入力、赤が0.1Ω負荷の出力電圧波形

2025.08.24

コメント(0)

-

70年代シリーズ69.1

この時のつづきというか、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201211130001/なぜSONY ICFシリーズには5700が欠番なのか?というお話。以前アップしていたと思うのだが、ブログ内を検索しても出てこない。消えているのかもしれないと思って再掲です。SONY ICFシリーズは当時流行っていたBCLという海外短波放送を聴こうということで短波帯が充実していました。その他にも中波とFMも付いていました。それは、まあ、おまけ。僕は短波放送やアマチュア無線の方向には行かなかったので、FM放送受信からオーディオ方面に向かいました。このSONY VFM-5700は僕みたいな?短波放送は聴かないので代わりにテレビの音声だけでいいから聴きたい人向けの製品なのでしょう。70年代はテレビ受像機を各個人で持てる程豊かな時代ではなかったのです。で、ICF-5700は欠番でVFM-5700があると。

2025.08.24

コメント(0)

-

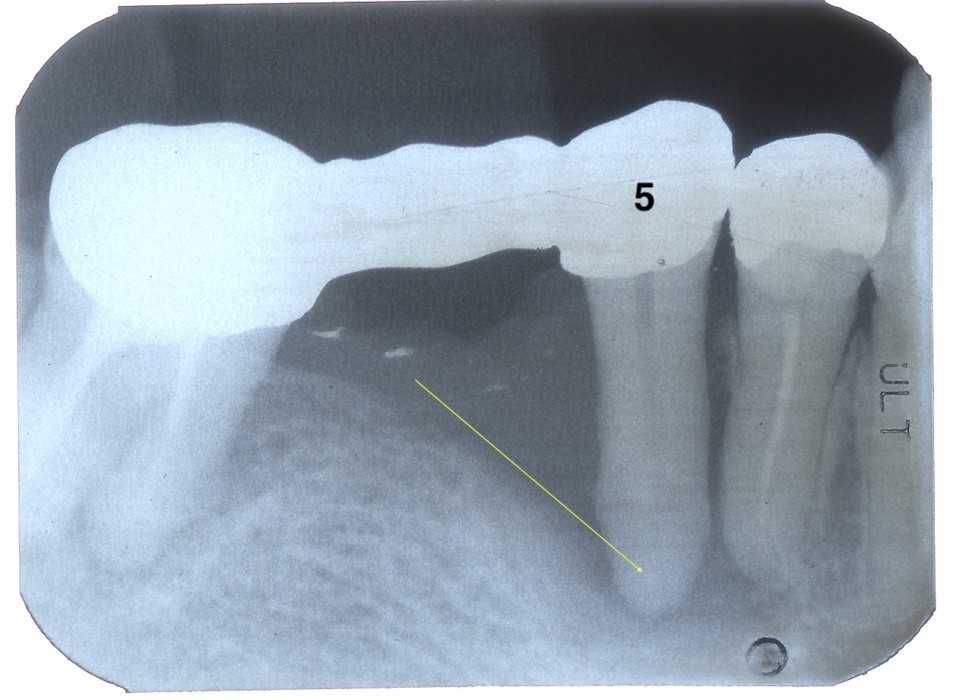

薬剤関連顎骨壊死1

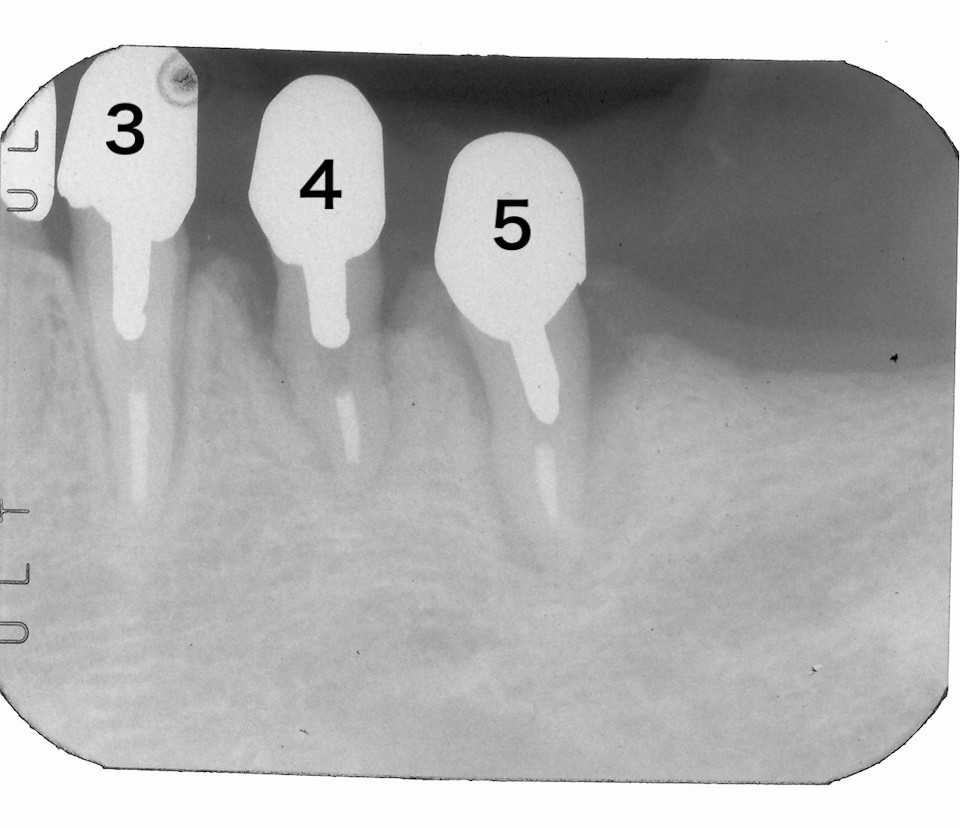

薬剤性の顎骨壊死というのがあって、骨粗鬆症、ステロイド製剤の副作用、悪性腫瘍等の治療薬としてビスホスホネート系のボナロンというお薬がよく使われますが、顎骨壊死を起こしやすく、うちでも1年に1症例位は遭遇します。ボナロンの投与を受けた方の歯槽骨を触ってみたことがありますが、あまり出血はせず、弾力が失われて硬くなる印象です。軽石か、もっと柔らかいチョークの様な感じか。壊死した骨は腐骨と言って細菌感染しているのでその部分を外科的に取り除くと治りますが、温存療法という選択肢もあります。一時的にでも休薬すると悪性腫瘍の骨転移が進行してしまうとかそういう症例の場合です。今回は80代女性、左下45、外傷性咬合の症例で、左下5は動揺度3になって自然脱落したのですが、傷の治りが遅かったので大学病院にご紹介して処置をお願いしました。この方の場合痛みはそれほどでもなく多少の違和感がある程度でした。しかもボナロンは1錠しか飲んでいないということでした。結局左下4と腐骨部分を取り除く処置になりました。まずはレントゲン写真を時系列でアップしてみます。2015/12/14左端の2本(4,5)の歯根周りに咬合性外傷によるものを思われる歯槽骨の吸収がみられます。2016/05/02歯根周囲の歯槽骨の陰が薄くなっている。炎症がひどくなっている。特に左端の5番は厳しい。2017/05/24指で引っ張ったら抜けた。ほとんど自然脱落に近い。2017/07/26なかなか治らないので撮ったレントゲン写真。腐骨の形成かもしれない。腐骨部分は分離しようとするので周りが黒く見える。進行度から歯肉ガンではなさそう。2017/12/27流石に3ヶ月後でも治らないとなると腐骨形成と思うしかなく、たまたま僕の歯学部時代の先生がいらっしゃった大学病院の口腔外科にご紹介しました。処置から2年後、よく写っていないが顎骨はスムーズになっている2020/12/232016/02/08鏡像見かけは特に問題はないように見える2017/02/22結局抜くことになる左下45、見かけは問題なさそうに見えるが歯槽骨は垂直性に溶け始めている。歯肉も少し下がり始めている。2028/02/28処置後、縫合糸が見える。2018/03/14処置から1ヶ月経過、傷も治ってきたので、入れ歯を合わせた。

2025.08.23

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR8.3

50代女性、左下7、CR破折スルメを食べていたら、欠けたらしく舌が当たって気になるということだった。年々歳々修復物も自分の天然歯質もそうだが、硬いもの歯応えのあるもので欠けたり割れたりしやすい。よく噛んで食べましょうというのは若い時だけの話であって、40過ぎたら歯を酷使しないように労わって歯を使いましょう。歯科医師向けのお話だけれど、この様な隣接面窩洞のCRができるようになったら、その場で終わるし、患者さんの負担は少ないので喜ばれる。しかも意外に持つ。インレーやクラウンにすると次がないということもあるので、トータルの歯の寿命は伸びる。使う器具材料ですが、僕が使っているボンディング材はこちら。α-TCPの50%クエン酸練り。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手先はこちらでは時系列でどうぞ

2025.08.23

コメント(0)

-

試作スピーカー29.9(新々作定電流駆動アンプ6.8:新々作の構造8)

初段+ドライバー基板の実験機から試作機に格上げしようと電源を作っていた。何度もゼナーダイオードの逆接を確認したのにやってしまっていた。+Vccが出ないので一瞬焦った。もうだめ。。ちょっと進んだ。

2025.08.22

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR8.2

40代女性、右下5、外傷性カリエス、時々痛い日頃から人間関係のストレスで食いしばっているとかで、気が付いたら大きな虫歯になっている。現代歯科医学の診断基準では痛みが出たら神経を取らないと痛みは無くならないとされているが、そんなことはない。α-TCPと3MIXとCRのダイレクトボンディングシステムは必須だが。僕が使っているボンディング材はこちら。α-TCPの50%クエン酸練り。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手先はこちらでは時系列でどうぞ

2025.08.21

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR8.10

40代女性、左上5、自発痛+この方も痛くならないと来ない人。痛みが出ている歯は不可逆性の歯髄炎とか言って、治らないので通常は神経を取って被せるとか回数がかかり面倒な治療をするということになるのだが、僕にはそんな体力も、暇もない、お金も要らないとなれば、1回で終わるCRでの再建をするしかない。露髄(黄色矢印)しているのだけれど、3MIX+α-TCPで直覆すればなんにも症状は出ない。その場で痛みは消え失せる。露髄しているとか痛みが出ている歯は神経を取らないとだめ、というのは抗菌剤のなかった50年以上前の話のはずなのだが、なぜか今もやっている。多分そうしないと間がもたないとか、儲からないとか、CR再建の技術がないとか、そもそも歯学部で習っていないとか、大人の事情があるのだろうと思う。この方はデンタルフロスとか使う様な方ではないので、隣接面にフロスが通る様にはしていない。僕が使っているボンディング材はこちら。α-TCPの50%クエン酸練り。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちらでは時系列でどうぞ中身(象牙質)は無い。イオン化傾向は象牙質>エナメル質>金属の順だ。この順序で溶ける。これを異種金属接触腐食という。3MIX+α-TCP1次CR次回は手前側の4番の予定

2025.08.19

コメント(0)

-

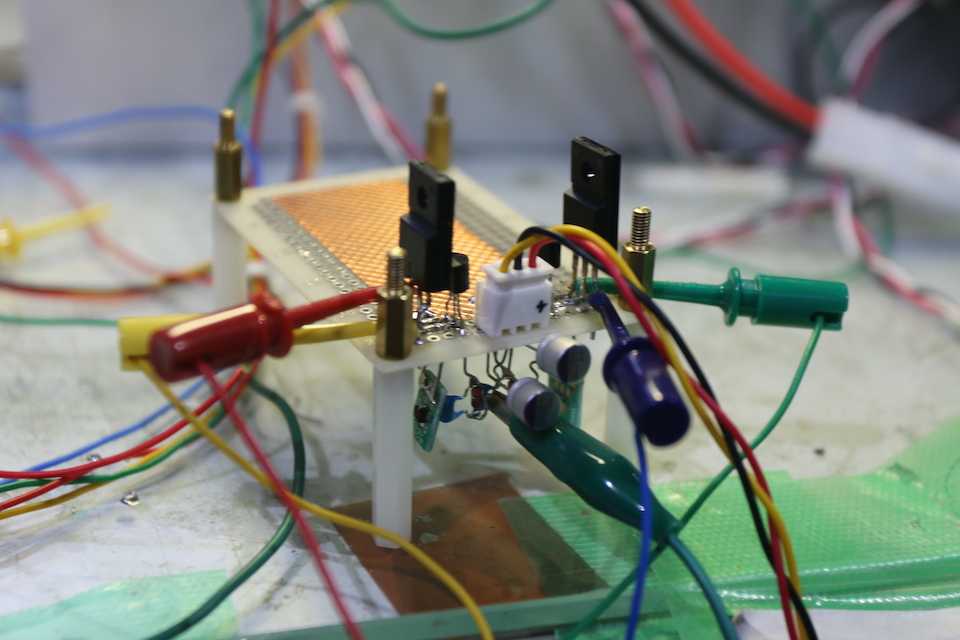

試作スピーカー29.8(新々作定電流駆動アンプ6.7:新々作の構造7)

コンストラクションというのか構造というのか、部品の配置・配線方法を考えていたのですが、ちゃんとした動作をするのは当然として、組み立てが簡単にできないかな〜?と考えていた。例えばプリント基板を使うとか。散々考えたのだけれどやはり、ダメだった。。誰にでも簡単に組み立てられる。というのは無理そう。仕方がない。もうOPアンプ(オペアンプ)もDIP型は絶滅しつつあるし、トランジスターもTO-92なんていう普通の大きさのものも在庫限りとかそんな感じだ。お目当てのOPアンプはそもそもチップ部品しか作っていないし、TO-92の2SK30ATMも生産終了してしまい、とはいえ50年も生産されていたのだから、すごいと言えばすごいことだが。幸い2SK208という中身が同じというチップトランジスターが入手できた。チップ部品の単体のトランジスターすら絶滅危惧種なのだから、入手できる内はありがたく使わせていただくことにしたい。流石にチップ部品に配線材を直付けは無理なので、変換基板を使った。なんだかひどい時代になりそうな予感。裏表まだファイナルのドライバー基板が片方だけしかできていない。ファイナルのMOS-FETと基板を繋いでみた。音質と動作の安定性を追求すると組み立て作業は簡単ではなさそう。。これで上側半分裏入力と電源のコネクターにリードをさしてみた。まだ1/8しかできていない。

2025.08.18

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR8.00

40代女性、右上345、外傷性カリエス、自発痛+ちょっと目を離すと虫歯になり、痛いです。。とやってくる。歯ぎしり食いしばりがあるので、ナイトガードを作ってはいるのだが、鬱陶しいとかでサボっている。標準治療では痛みがあれば神経を取って冠を被せることになるのだが、本人はそんなことは知らない。うちに来れば1回で治るので大したことはないと気にしていない。今日は痛みの出ている右上5を主に処置する。僕が使っているボンディング材はこちら。α-TCPに3MIXを耳かき一杯添加し、50%クエン酸で練る。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちらでは時系列でどうぞα-TCPの製造元を公開した所為か、α-TCPの入手性が良くなっているように感じる。少しずつここの治療法が広まってくれると嬉しいのだが。ここからは実際のCRでの再建なのだが、使用する材料や器具もなんでも良いというわけではないと思う。ここのFreepage list を参照して欲しい。ここで使っている材料器具は全て公開している。ストリップス(隔壁)を使わずに隣接面窩洞のCR充填(というよりは修復)ができるというのは常識外の話で、一般の歯科医師はやってみたことも考えたこともないとは思う。そもそも歯学部では習わないからだと思う。しかしできないことはなく、辺縁漏洩も気泡が入ることもないので長期的に予後は良好となる。

2025.08.16

コメント(0)

-

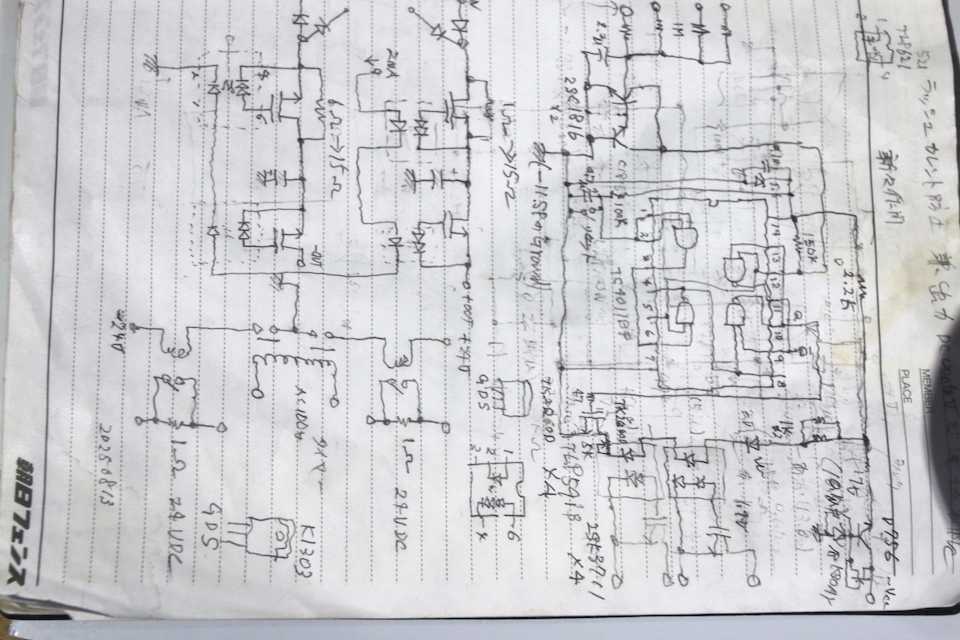

試作スピーカー29.7(新々作定電流駆動アンプ6.6:新々作の構造6)

突入電流緩和回路・保護回路が本体を作るのに邪魔なので、コンデンサー基板の裏に移設しようと思ったが、その前に回路図を残していなかったので、部品を辿って調べて描いた。移設するといきなり保護回路が動作しないなーという症状。壊れていない様に見えるのだが、TK2Q60Dのドレインとグランドがハンダブリッジで繋がっていた。フォトカプラーが常時ON状態。自分で作っておきながら配線構造を忘れていたり、もうダメ、、wなかなか進まないが、パーツは揃えた。ここに。。ジィーーッ、、頭の中で部品配置していく。2日考えているのだけれど、SEPPはなんか難しい。答えが見つからない。。早く実験機を試作機に格上げしたいのだけれど。試作機はファイナル段が2並列になる。実験機のVccは±8Vしかないけれど0.1Ω負荷でクリップするまでに±40A振れるので試作機の部品配置・配線構造が難しい。大電流アンプは電線の抵抗でも動作が不安定になる、コンストラクションというのかな?3日考えているがなかなかまとまらない。

2025.08.15

コメント(0)

-

試作スピーカー29.6(新々作定電流駆動アンプ6.5:新々作の構造5)

さてどうしたら良いものか、考え中。コンパクト化と作りやすさの両立。それと組み替え改造のしやすさ。どれも相反する問題だ。これをここに組み替える。とりあえず基板は使わない。基板は最小限に切り詰める。僕は作りながら考えることが多い。

2025.08.13

コメント(0)

-

試作スピーカー29.5(新々作定電流駆動アンプ6.4:新々作の構造4)

構造というのはどういうことかというと、部品配置ということだけれども、安易にプリント基板上に組み立てれば良いかと思っていたが、トンデモなかった。新作(前作)アンプが比較的すんなりいったのは、偶然にも大先生に作って差し上げたHS-400の定電流マルチ駆動用の4チャンネルアンプを作るに当たって1つの筐体に収めるためにコンパクトに作らざるを得なかったのだが、その構造をベースにしていたからだ。コンパクトに作るということは部品の足や配線材が最短になるということで、配線材の長さや電流の交差などの条件で大きく動作が不安定になる0.1Ω(普通のスピーカーは8Ω)負荷抵抗に数十Ap-pの電流が流れる大電流アンプには必要不可欠だということが実験機を作る段階で分かった。HS-400用定電流駆動4chアンプアンプ部拡大新作(前作)定電流駆動アンプ、回路規模が大きくなっている。これ以上の高密度構造は無理だと思う。一般的には出力トランスを使うしかないだろう。元祖ブラットハラー型スピーカーはそうだった。DC駆動は無理なのでMFBは使えないかもしれないが。この様に加工した基板を使っていた。

2025.08.13

コメント(0)

-

試作スピーカー29.4(新々作定電流駆動アンプ6.3:新々作の構造3)

体調崩して寝込んでいたのだけれど、ちょっと楽になってきたので、実験機を試作機に格上げしようとした準備をした。した準備といっても放熱器にファンを取り付けてそれを動かすだけなのだが。ファンの音が気になる。電圧を落とすか。。古いタイプのファンなので最近のPWM制御基板にはコネクターの形状が違っているみたいで挿さらない。直結したが、やはり抵抗直列か。。

2025.08.13

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR7.9

40代女性、左下5、隣接面カリエス。遠心(後方)が虫歯になりやすいのは、奥ほど酸素濃度が低いので、酸素濃度差電池を形成して電気的腐食を招きやすいからだ。虫歯は歯質(ハイドロキシアパタイト)の電気的腐食(金属のサビと同じ)なのだが、まだ知られていない。意外に虫歯が大きく、象牙質はほとんど失われていたので、薄くなったエナメル質が欠けてしまった。通常は歯髄の保存は難しいのだが、3MIX+α-TCP+CRのボンディングシステムを使えばなんとか歯髄を残すことができる。隣接面のCR充填はストリップス(隔壁)を使わないと無理とされているができないことはない。というかこの方が早く綺麗にできる。僕が使っているボンディング材はこちら。α-TCPに3MIXを耳かき一杯添加し、50%クエン酸で練る。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちらでは時系列でどうぞ

2025.08.11

コメント(0)

-

今日の充填治療57(左下8外傷性カリエス)

20代男性、左下8遠心カリエス、この部分の虫歯は通常はあまり見かけないのだが、この方は以前食いしばりで隣接面カリエスを多数発症した既往がある。親知らずの虫歯のCR充填治療はできないことはないが通常は難しいのでしない。抜歯が第一選択になる。今日はあえてCR充填治療をしてみた。歯肉を隔壁代わりに使うので、出血させないように注意する必要がある。歯髄には近いので3MIX+α-TCPを使っている。僕が使っているボンディング材はこちら。α-TCPに3MIXを耳かき一杯添加し、50%クエン酸で練る。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちらでは時系列でどうぞ

2025.08.10

コメント(0)

-

伝説の根管治療法1(歯髄壊死、3MIX+α-TCPの入手法)

60代女性、右下5、Per、GA、動揺度3、どこから見ても治療法は無い。抜歯しか有りえないと思われる歯でもとりあえず保存することは可能だ。頬側にGAというかフィステルというのか、腫れている。動揺がひどいので、4番と連結固定する。ブリッジの咬合面に穴を開けて超音波スケーラーのエンドチップで根管内を洗浄する。排膿している。ひとしきり排膿させたら、1回目の3MIX+α-TCP精製水練りをディスポシリンジで充填し、エンドチップで押し込む。僕が使っているボンディング材はこちら。1回目のα-TCPは精製水練り。浸透性が良いが硬化が遅い3MIX+α-TCPを根管内に入れるだけで良い。緊密充填など考える必要はない。2回目はα-TCPの50%クエン酸練り。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちら綿球で水分を押さえて2回目は50%クエン酸水練り硬化したら、余剰を取り除いてCRで塞いで終わる。経過観察。再発したら、漏洩があるのだろうから、対策をとりつつ再治療すればよい。

2025.08.09

コメント(0)

-

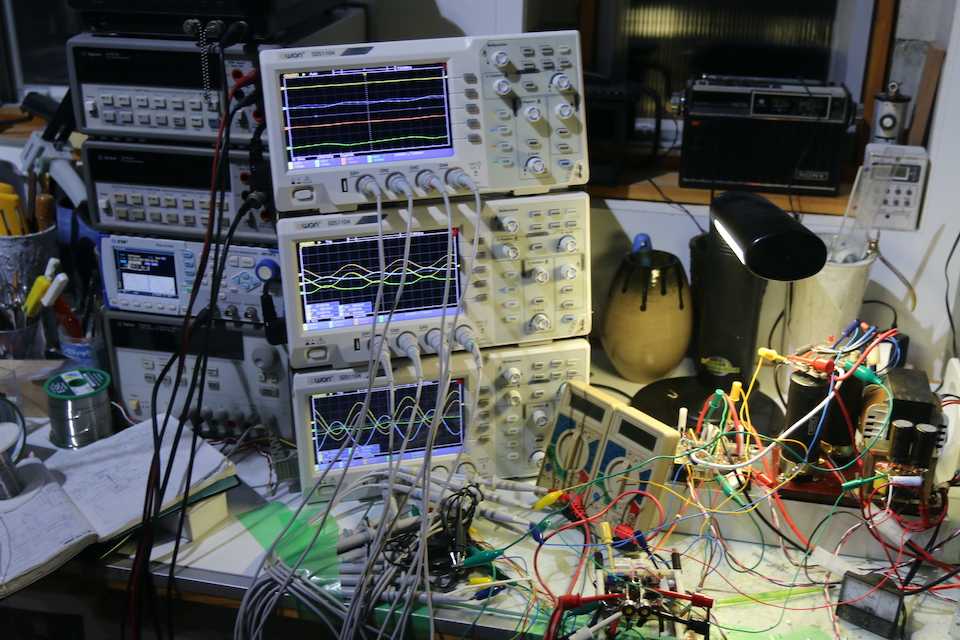

試作スピーカー29.3(新々作定電流駆動アンプ6.2:新々作の構造2)

定電流駆動アンプはトータルNFBを使えないので、問題点を見えなくすることが難しい。個々のブロック毎に最適化していくしかない。色々と観測したい箇所があるので、オシロスコープを追加して3台体制にした。このオシロは安いだけあって過渡現象を見るのは厳しいが、その他の機能は十分なのでなんとかなります。観測ポイントが12CHに拡張できたのでちょっと嬉しい。で、FFTで歪みがどの程度なのか、見てみることにしました。入力信号は20kHz、1Vp-p 、ノイズや歪みは-40dB以下ということは分かる。赤が0.1Ω負荷の出力波形、電圧ゲインは1倍弱なので9.8Ap-pアイドリング電流、左端からドライバー基板、ファイナル上半分、ファイナル下半分入力3.0Vp-p、2次歪みは-40dB以下、3次歪み以上は-50dB以下。目標は-60dB以下だったのだが。赤が出力波形、29Ap-p(0.1Ω負荷)同アイドリング電流基本信号が20kHzでは高調波歪みは可聴帯域外になるので、10kHz、入力3Vp-pで観測してみた。時間の経過と共に変化する。ノイズに隠れてよく見えないが、20kHzの場合と歪みはそれほど変わらないかそれ以下のようにも見える。赤が出力波形、29.4Ap-p(0.1Ω負荷)

2025.08.07

コメント(0)

-

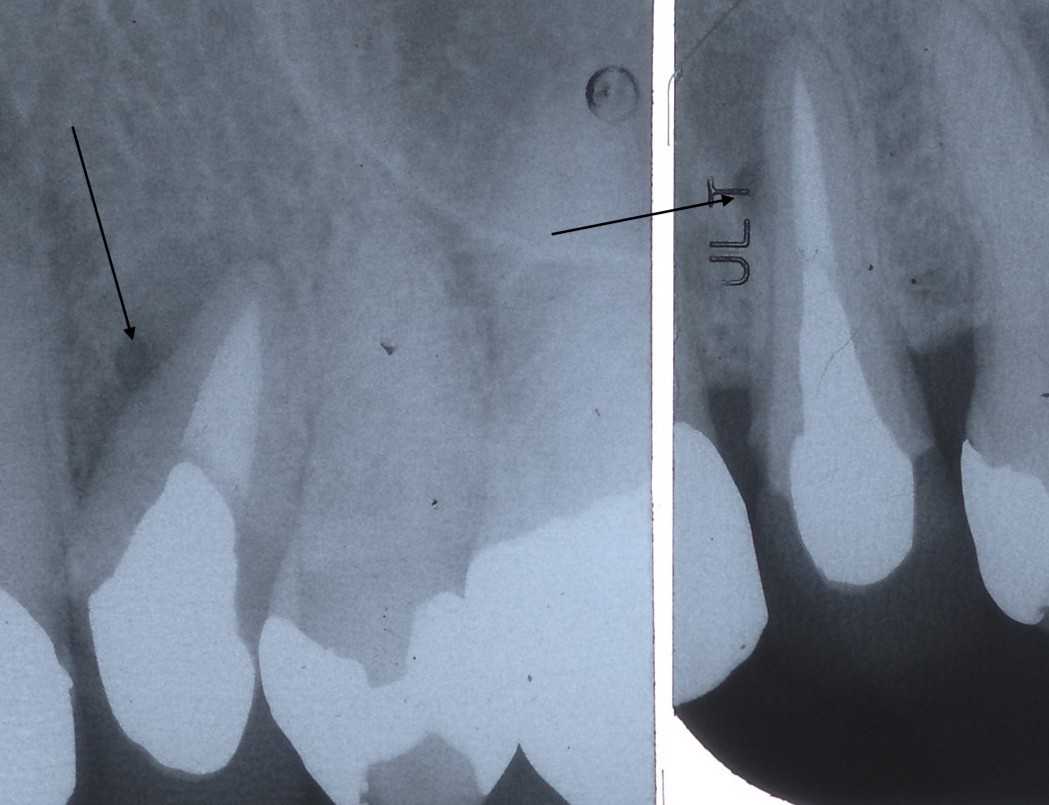

伝説の根管治療法0(根管治療後の不具合、3MIX+α-TCPの入手法)

70代男性、右下76、Per(根尖性歯周炎)今回からタイトル名を変えての記事とします。インパクトのあるタイトルの方が皆さんに見てもらえて、特に歯科医師の皆さんの目に留まり、この「伝説の根管治療法」を採り入れていただけると、抜かずに保存できる歯が大幅に増えると思うからです。歯神経を取った歯はトラブルを招きやすく、5年10年でだめになるケースはいくらでもあり、平均でどう頑張っても30年が限界かと思われる。それ以降の保存をどうするのか?というと通常の根管治療法ではまず不可能だと思う。その治療法をここでご紹介します。基本的には根管付近の象牙質を明示し、3MIX+α-TCPの2回法で根管充填して経過観察、という流れ。根管が閉塞して不明瞭でも象牙質には象牙細管があるので、薬剤が浸透する。再発しても同じことを繰り返せば良い。再発の原因は微小漏洩のことが多いようなので、その原因を追求する。CRのダイレクトボンディングが最も漏洩は少ない。セメント合着系はお話にならないと思って良い。僕が使っているボンディング材はこちら。1回目のα-TCPは精製水練り。浸透性が良いが硬化が遅い3MIX+α-TCPを根管内に入れるだけで良い。緊密充填など考える必要はない。2回目はα-TCPの50%クエン酸練り。この上からCRダイレクトボンディングでカバーする。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちら2024/02/21右下6、この頃根尖病巣が大きくなり急発したので、近心のポストを削除して3MIX+αTCPを充填した。2025/02/191年後、病巣は小さくなってはきたが、また再発したので、今回は遠心のポストも除去して3MIX+α-TCPを充填した。2025/08/066ヶ月後病巣はさらに小さくなっており、GAも消えている。今回は左隣の7番が急発したのだが、それは次回アップ予定。GAというのかフィステルというのかができている。遠心のポスト除去前エアースケーラーのエンドチップで届く範囲を超音波洗浄1回目の3MIX+α-TCP充填2回目の充填このGAが半年後の画像では消えている。CRでカバーこれは次回アップ予定の右下7番の治療中の画像だが、6番のGAは消えている。つづく

2025.08.07

コメント(0)

-

近未来の根管治療法21(根管治療後の不具合、3MIX+α-TCPの入手法)

60代女性、左上4、GA(gingival abcess:歯肉膿瘍)この方も前医で抜くしかないと言われたとかで当院に来られた。抜くしかないとか、歯根破折?と思ったが、そうでもないらしい。レントゲン写真では歯根にクラックや穿孔がある可能性はあるが、側枝という可能性が大きいかもしれない。GAというよりはfistel(瘻孔)というべきか。とりあえず冠、メタルコア、根管充填材を除去してみることにした。冠除去メタルコア除去ピンクの根管充填材根管充填材除去根管長測定器では反応しない。根尖は閉じている、クラックや穿孔はない可能性が高い、小さな側枝はあるかもしれないが、不明。いずれにしろ3MIX+α-TCPの2回法で根管充填して経過観察。1回目のα-TCPは精製水練り。浸透性が良いが硬化が遅い3MIX+α-TCPを根管内に入れるだけで良い。緊密充填など考える必要はない。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちら2回目は50%クエン酸水練り、硬化が速いので、このうえにCRでカバーできる。経過が良ければ歯を作る予定。

2025.08.06

コメント(0)

-

近未来の根管治療法20(根管治療後の不具合、3MIX+α-TCPの入手法)

50代女性、左下1、Per(根尖性歯周炎)、GA(歯肉膿瘍)有り神経を取ると根管にバイ菌が入ってPerになる可能性が高い。どうせ上手くいかない可能性が高いのだから最初から神経を取るなどということはするべきではない。どうすれば神経を取らずに済ませることができるかはこのサイトで嫌になるほどアップしている。この歯も外傷で折れたわけではないらしいので、前医がCR充填で済ませられるところを神経を取って冠を被せて儲けようなどと色気を出したのだろう。挙句に治療はできませんので抜歯になりますと言われたそうだ。ここでご紹介している方法を使えば面倒な根管治療は不要になる。多くのエンド専門医は露頭に迷うことになるが、これさえあれば楽勝。歯科業界で昔からささやかれている「伝説の根管治療法」を敢えて完全無料でご紹介する。今回は患者さんから本当に治ったのか?レントゲンを撮ってください、ということだったので、ご供覧。治療前治療5ヶ月後 、病巣は小さくなってきている。GAも消えている。信じられないだろうが、3MIX+α-TCPを根管充填材の上に置くだけで治る。根尖付近が腫れている。(実像)舌側からアクセスする(鏡像)既存の根管充填材を全部除去する必要はない。そこまで届けば良いだけだ。なぜなら根管充填材と根管壁の間には思われている程の緊密性はなく隙間があり、そこから細菌が侵入して根尖に病巣ができるのだから、逆にその隙間から抗菌剤を届かせることができるわけだ。神経を取った根管を綺麗に消毒して緊密に根管充填すれば問題は起こらないというのは幻想に過ぎない。歯科材料間や歯質との間には必ず隙間が存在する。3MIX+α-TCPを根管充填材の上縁まで届かせることができればよい。3MIXの作り方はこちら。α-TCPの入手法はこちらCRで充填する。今のところCR+ボンディング材が最も辺縁封鎖性に優れている。

2025.08.05

コメント(0)

-

下顎7番舌側傾斜の矯正

12歳女子、左下7、すれ違い咬合よくあるパターンで上顎7番は頬側に傾斜しやすく、下顎7番は舌側に傾斜しやすい。したがって、すれ違ってしまってちゃんと噛まなくなってしまう。そうなると咬合力が落ちるので、他の歯の負担が増して、過重咬合になり早期に歯が失われてしまうこともある。なんとか萌えた直後に部分矯正をしてあげたい。2025/04/26ブラケット装着、左下3456は歯列固定する。014"の丸ワイヤーでレベリング2025/06/18016”×016"の角ワイヤーでトルキング(回転)2025/07/23起きてきたので上顎と噛み合うようになればワイヤーは外しても良い。来月辺りか?

2025.08.04

コメント(0)

-

試作スピーカー29.2(新々作定電流駆動アンプ6.1:新々作の構造1)

実験機はバラックで組んでいるが、数十アンペア流れる回路ではリードは太くしないと(短くしないと)マトモに動作しないのかもしれない。実験しやすいように広々なのは良いのだが。。前作は超高密度で実験どころか調整が難しかったのだが、これくらいでないと大電流アンプは安定動作は無理なのかもしれない。前作はドライバーの他にファイナルがパラレルなのでファイナルは新々作実験機の2倍の規模になっている。如何に高密度なのか分かると思う。前作のファイナルはコンプリメンタリーだったのだが、新々作はコンプリメンタリーではないので、配線の対称性が取り難い。次々と困難な事象が現れてくる。で、ファイナル基板をコンパクト化してみた。プラス側に寄生発振が見られたので、パスコンを入れた。特性が良くなるだけではない。出力:2.44Vp-p、0.1Ω負荷なので、24.4Ap-pの出力電流電源投入直後はクロスオーバー歪みが見えるが、すぐに消える。電流が増えたからだろう。それも気持ち悪いので、要調査。ファイナルのI/V変換抵抗を3.3Ωから3Ωにしたので、ゲインが下がった。入力1.7Vp-pで見ている。

2025.08.03

コメント(0)

-

試作スピーカー29.1(新々作定電流駆動アンプ6.0:ファイナル段1.8)

SEPPのベース間のバイアス用の定電流源を0.34mAから6mAにした。その所為かドライバー基盤だけでは綺麗な半坡波形が得られた。SEPPの下半分の電流波形を見ている。I/V抵抗10Ωまたファイナルのドレイン、ソースの大電流が流れるリード線をφ2.0mmにした。ドライバー基板にファイナル基板を繋いでみた。ドライバーの電圧ゲインは6倍。0.1Ω負荷でトータル電圧ゲインは1.67倍。入力0.3Vp-p、20kHz赤:出力500mVp-p(0.1Ω負荷)、5Ap-p黄:プラス側ソース青:マイナス側I/V変換抵抗緑:マイナス側ソース黄:マイナス側ドライバーV/I変換抵抗青:同プラス側赤:マイナス側I/V変換抵抗(上の画像の青と同じ)緑:同プラス側プラス側がマイナス側より大きいのは出力が加算されるからだと思われる。入力信号ファイナルのアイドリング電流Vbe間のバイアス電圧入力1.4Vp-p、出力2.22Vp-p(0.1Ω負荷)、クロスオーバー歪み(?)が見え始める。ファイナルのアイドリング電流を2Aまで上げないと消えない。SEPPのバイアスの定電流を0.34mAから6.0mAに増やしたためか、リード線を太くした為か、歪み出す入力電圧が0.4Vp-pから1.4Vp-pに増えはしたが、要調査。赤:出力黄:プラス側ソース青:マイナス側I/V変換抵抗緑:マイナス側ソース

2025.08.03

コメント(0)

-

試作スピーカー29.0(新々作定電流駆動アンプ5.9:ファイナル段1.7)

ドライバー段入力:0.4Vp-p黄:マイナス側V/I変換100Ω青:同プラス側赤:マイナス側I/V変換3.3Ω緑:同プラス側ファイナル段出力グランド基準赤:プラス側I/V変換抵抗黄:プラス側ソース抵抗緑:マイナス側I/V変換抵抗青:マイナス側ソース抵抗ファイナル段出力端基準赤:プラス側I/V変換抵抗黄:プラス側ソース抵抗緑:マイナス側I/V変換抵抗青:マイナス側ソース抵抗

2025.08.03

コメント(0)

-

試作スピーカー28.9(新々作定電流駆動アンプ5.8:ファイナル段1.6)

出力電流容量を増やすために、ドライバー回路をSEPPのバランス出力にしてみた。部品点数が3倍になってしまった。。まだ火入れはしていないが、ちょっとしたBTLパワーアンプの風情。ちょっとお昼寝の後、火入れしてみた。数MHzで発振していたので、ちょっと焦ったが対策したら綺麗な波形になった。300kHzまで歪みは見られず、1MHzまでは伸びている。入力:1.0Vp-p、周波数10kHz黄:マイナス側SEPPの負荷抵抗青:同プラス側赤:マイナス側コレクター緑:プラス側コレクターAB級動作になっている。この時のベース間電圧、バイポーラトランジスタのVbeは0.6Vくらいなので、プッシュプル回路だと2倍の1.2VでA級動作。0.5V×2を切るとB級動作になる。A級動作時、SEPPの出力端は電源電圧までフルスイングできる。バイアスを定電流で抑えると温度補償が要らないようだ。MOS-FETだけではくバイポーラトランジスターもだ。熱暴走しにくいのでこの点は設計が楽になる。定電圧駆動だと電流を抑える工夫が必要なのだが、定電流駆動だとそれが不要になる。考えてみれば当然かもしれない。定電流駆動アンプはオーバーオールのNFB(ネガティブフィードバック)を掛けられないので(掛けると定電圧駆動アンプになる)、見かけの諸特性を良くすることはできないが、オシロスコープで見た波形が綺麗なら音も綺麗という聴感と見た目が一致するというメリット(?)もある。定電流駆動というのはスピーカにとってもアンプにとっても理想なのかもしれない。A級動作時のSEPPのベース間電圧

2025.08.01

コメント(0)

-

歯茎部カリエス(応力腐食割れ)0.2

左下6、頬側歯茎部カリエス40代女性、この方は食いしばりという咬合性外傷がありヒビが入ってそこから虫歯になる。またこの方も「はちみつ自然療法」をされていたとかで、はちみつを虫歯に塗ると虫歯が治るというトンデモ理論に騙されていたらしい。そんなことをすると虫歯の進行を助長してしまう。この時のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507260000/1ヶ月後、ご本人の依頼により充填治療をしたのだが、その前に「応力腐食割れ」とはどういう現象かという記事をアップした。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507310000/まだ虫歯が「応力腐食割れ」もしくはその傾向が強いという認識はまだされておらず、いまだに虫歯とは虫歯菌が出す酸で溶けたものという程度の認識だが、それは明らかに違う。「応力腐食割れ」にリンクを貼っているのでリンク先に飛んで見て欲しい。歯質に機械的な応力と電気化学的な腐食が加わり損傷するということで虫歯の一種だと納得できると思う。両隣の歯には歯茎部カリエスはできていないのだが、なぜこの歯に虫歯ができてしまったのか? 強過ぎる咬合力という応力と電気化学的な腐食現象が同時に起こった結果なのだが、隙なくとも前者が完全されないと再発するということは容易に想像できると思う。具体的にはCR充填した部分のその下の歯質が虫歯になってしまう。最後にその原因と対策も考えてみたので、最後までご覧ください。では時系列でどうぞこうして拡大してみると1ヶ月前にはなかったクラックが見える(黒矢印)。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202410290000/虫歯で内部の象牙質が失われた部分はエナメル質が薄くなって欠けやすくはなるが、ちょっと早いような気がする。CRで内部から補強しているので簡単には壊れないとは思うが、この方には前例があった。ちょっと心配。この方は中学生の頃、歯列矯正をしていてその頃歯を食いしばっていたが、今はそれほどでもないとおっしゃっているが、多分一般の方に比べると咬合力が強過ぎるのではないかと思う。この方の正面観はここにあるが、骨隆起がすごい。咬合力に対応するために筋骨が鍛えられているということだが、歯は鍛えられない。劣化する一方だ。硬いものは厳禁で通常のものでもそっと噛んで食べて欲しい。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202409160000/黒矢印が今回の歯で、咬合紙を咬ませると赤の印が付く所が3箇所ある。この左下6だけでは爆、その後ろの左下7(鏡像)と右下5も強く当たっていることがわかる。左下7の咬頭にはスレ痕というか欠けるように擦り減っている。右下5は上顎の対合歯に歯根膜炎と思われる症状が出ている。咬合調整をして強く当たらないようにはしたが、どうだろうか? 蜂蜜や黒糖などの糖質を摂らないようにするだけだは厳しいかもしれない。多分意識していない咬合力の強さがあるのではないだろうか?別の方だが、よく噛んで食べなさいとおばあちゃんに言われたのでそうするのが当たり前だと思い込んでいたという方もいらっしゃった。

2025.08.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 癌

- 最後の納骨 総持寺へお出かけ

- (2025-10-08 21:00:05)

-

-

-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…

- 睡眠とホルモンの黄金リズム|深い眠…

- (2025-11-18 00:00:07)

-

-

-

- 医師による催眠療法

- 明日開催!がん治療の新しい道を知る…

- (2025-11-18 07:31:49)

-