2025年07月の記事

全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

歯茎部カリエス(応力腐食割れ)0.1

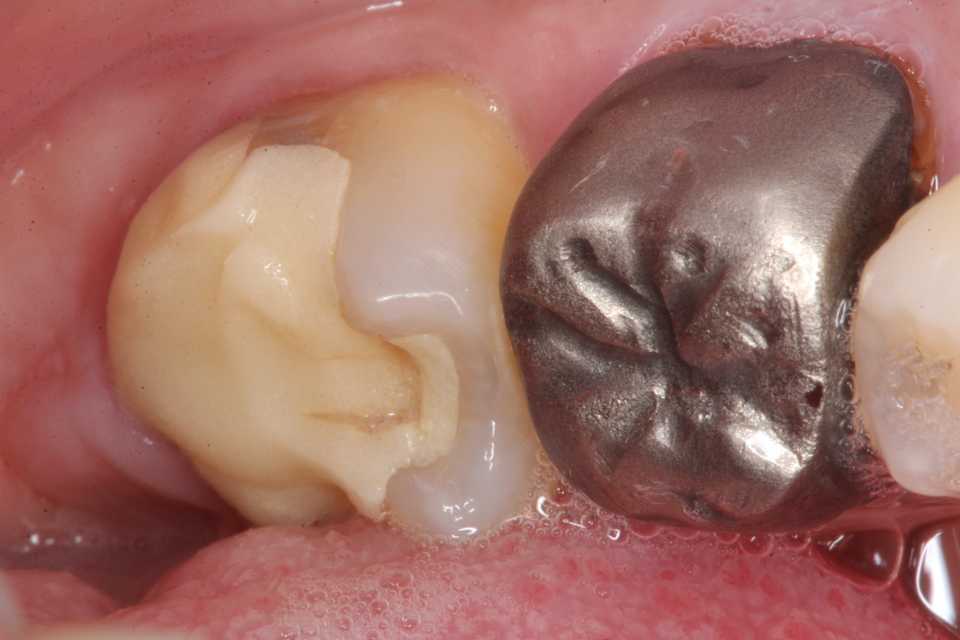

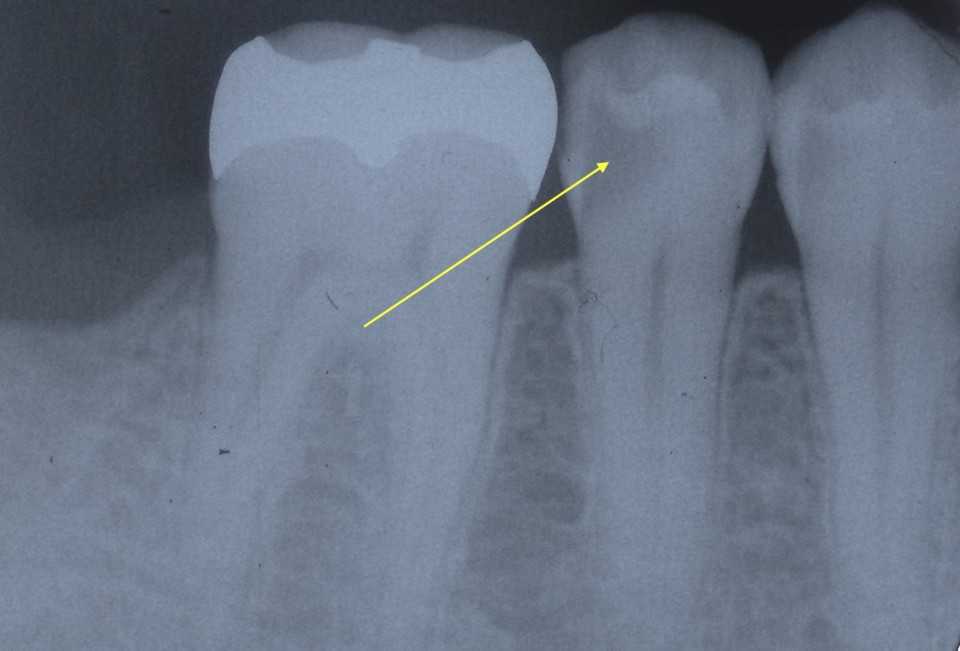

左下6、頬側歯茎部カリエス40代女性、この方は食いしばりという咬合性外傷がありヒビが入ってそこから虫歯になる。またこの方も「はちみつ自然療法」をされていたとかで、はちみつを虫歯に塗ると虫歯が治るというトンデモ理論に騙されていたらしい。そんなことをすると虫歯の進行を助長してしまう。この時のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507260000/1ヶ月後、ご本人の依頼により充填治療をした。その前に「応力腐食割れ」とはどういうものなのか、同じ方の別の場所の画像が分かりやすいかと思って、右下2の虫歯の拡大画像を2つの角度から見てみようと思う。「応力腐食割れ」とは繰り返しかかり続ける強過ぎる咬合力で歯質に縦横にクラック(ひび)が入り、電気化学的な腐食と相まって崩壊していくという現象で電車の車軸や飛行機の羽など強い力のかかる機械系の構造物では問題になるが、歯も同じだ。鏡像拡大画像実像拡大画像

2025.07.31

コメント(0)

-

左下7遠心カリエスと8番抜歯

40代男性、左下7遠心の虫歯と親知らずの抜歯ですが、7番のCR充填に1時間、8番の抜歯に1時間半もかかって患者も僕もヘトヘト、ヘロヘロ。まず7番の神経を取らないというところが味噌で、通常は神経を取るのもましてやCRで再建することなど全く考えられないというのが実態だ。7番は内部がスカスカなので、7番のエナメル質を壊さないように8番を抜くというのがまた難しい。通常は7番は治療不能に付き、8番と同時に抜歯になる。7番CR充填してあるとは常識外で、見た目が健全歯に見えるので、8番の抜歯を口腔外科にご紹介できない。抜歯時のヘーベル操作で7番を梃子に使うはずなので、7番が破折する可能性が高いからだ。では7番のCR充填から。直視できないので、超絶技巧系だ。歯肉縁下のCRというのは通常治療では不可能なのだが、できないことはない。ガンバレ !CR充填後のレントゲン写真これから抜歯見えない歯肉に縦切開を入れるとチラッと見える。歯冠の近心半は削除して日大式ヘーベルと破骨鉗子で抜歯スポンゼル(止血材)を入れて縫合で終了。このスポンゼルが製造中止だそうで、抜歯ができないのでは?いよいよ歯科業界も崩壊が始まりました!難抜歯をするなら在庫のある今の内に!僕は引退が近いので、知らんけどw

2025.07.29

コメント(0)

-

試作スピーカー28.8(前作の諸特性)

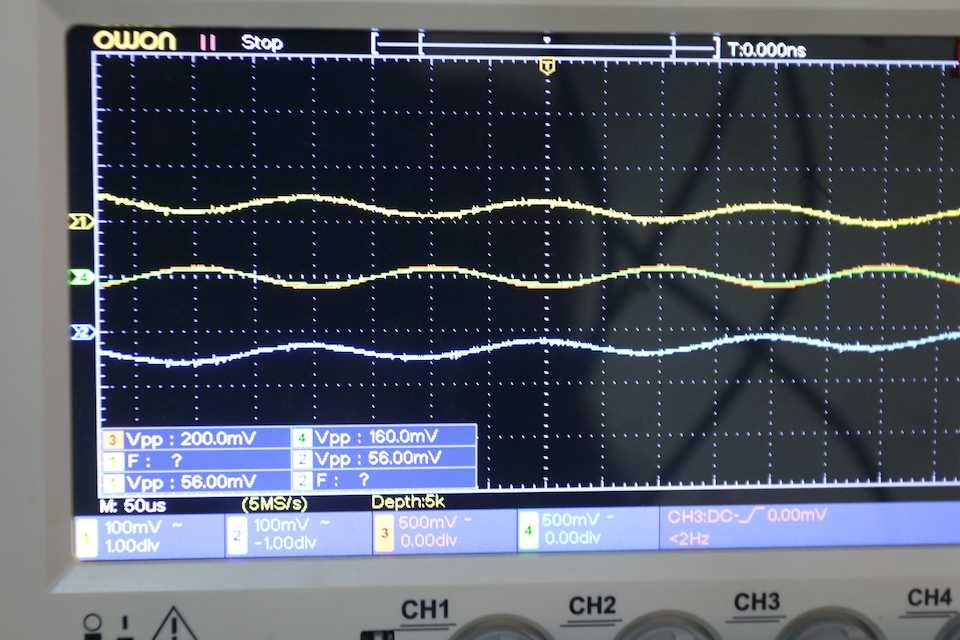

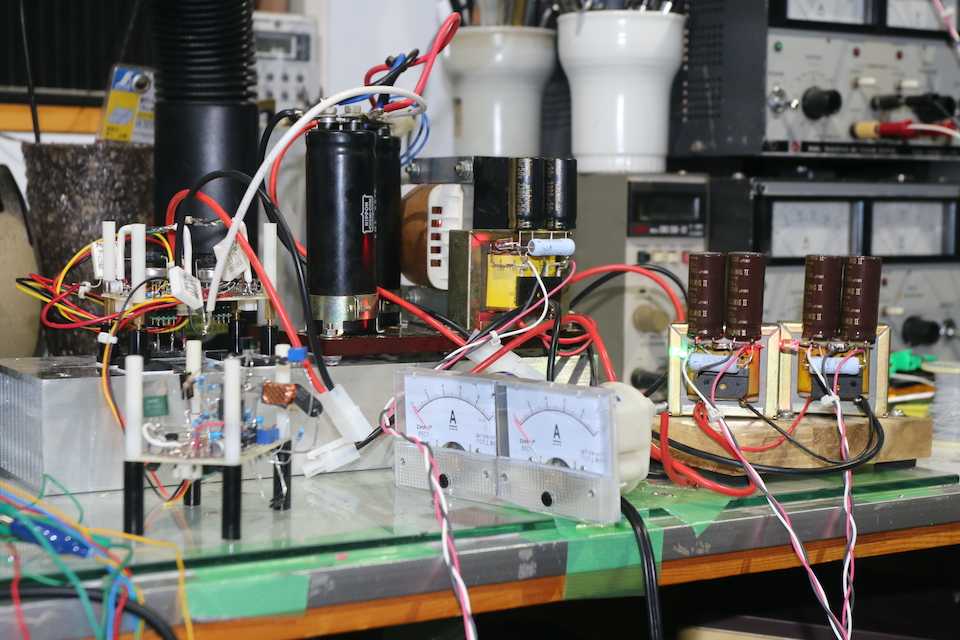

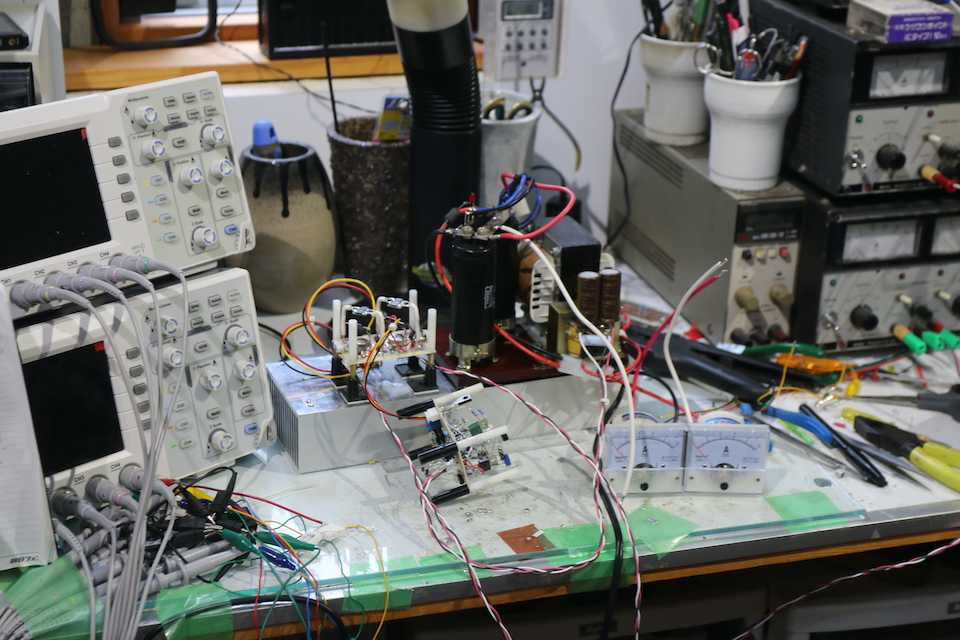

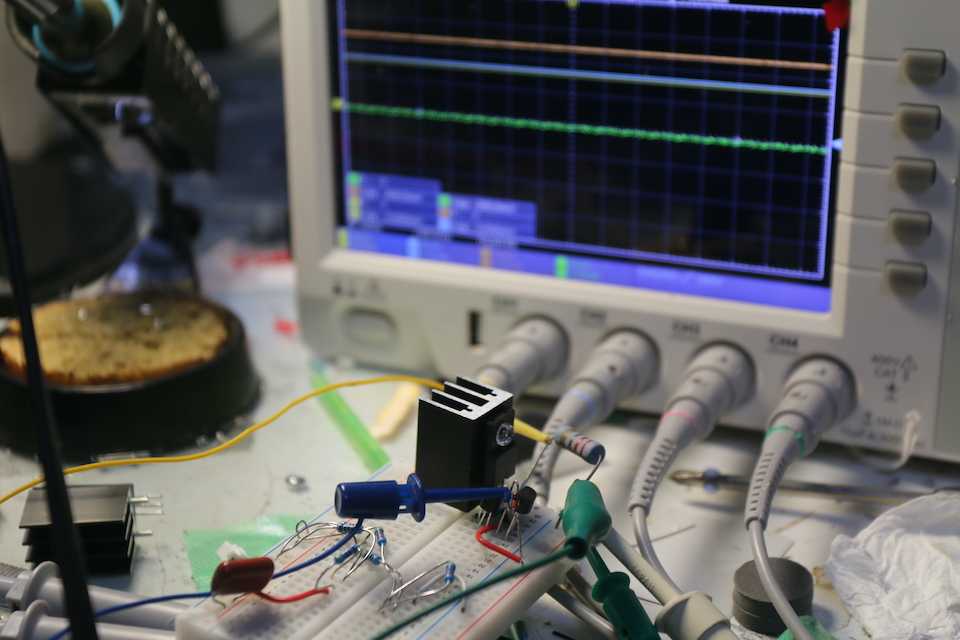

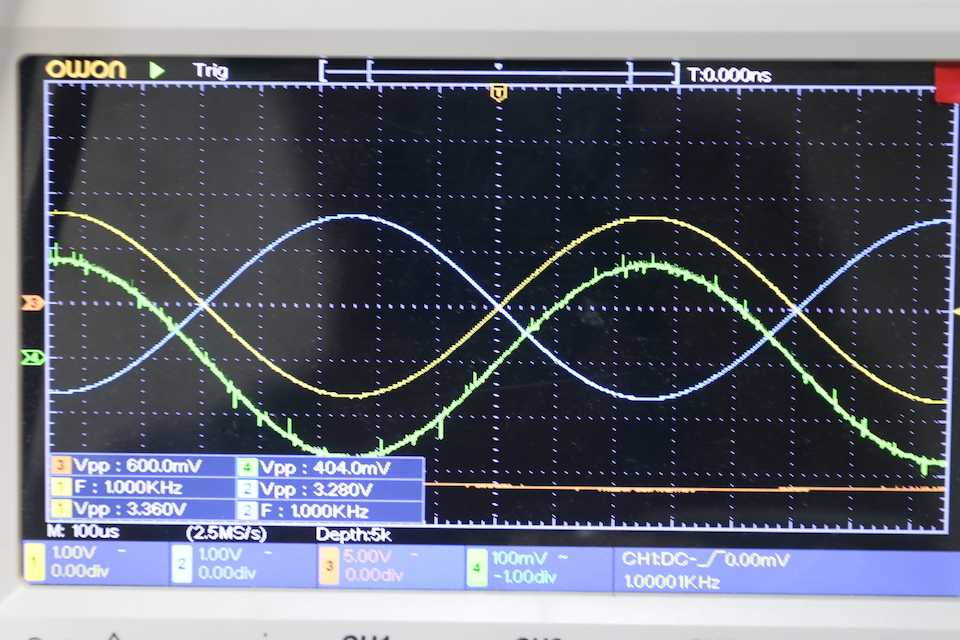

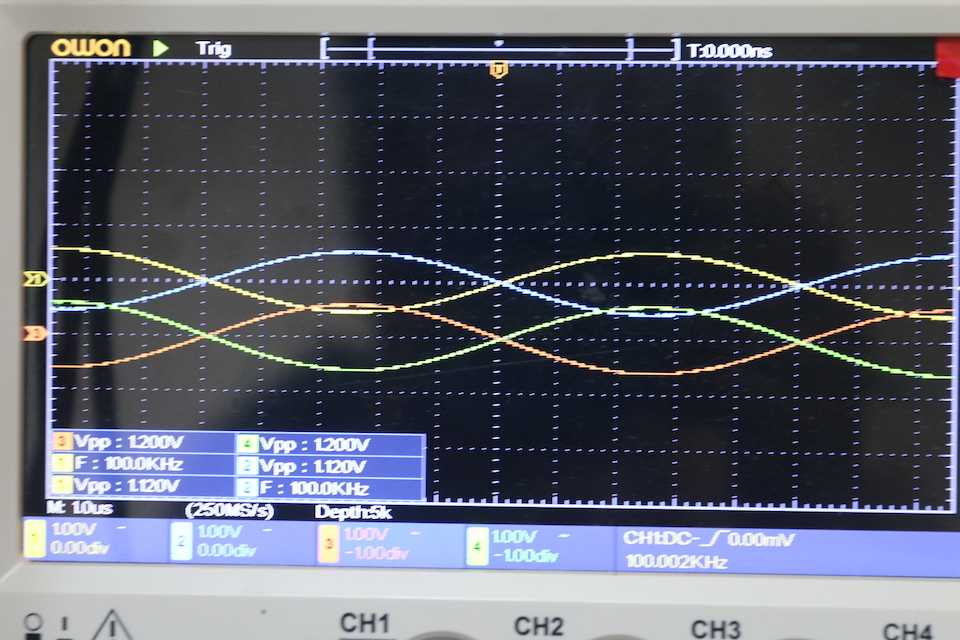

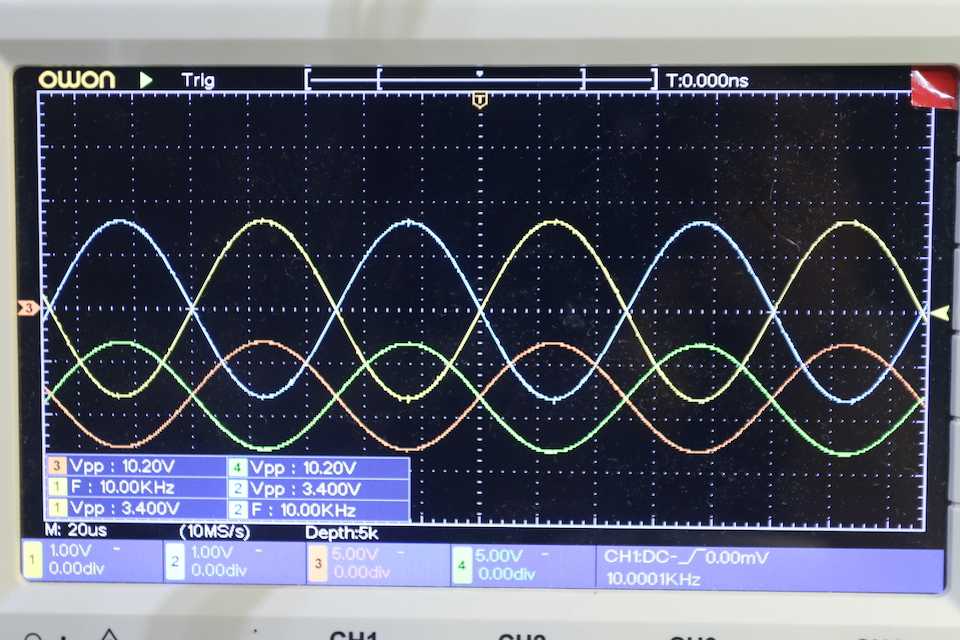

今作っている定電流駆動アンプのドライバーの電流出力が35mAしかないので、ファイナルの出力が0.1Ω負荷で500mVp-p(5Ap-p)しか取れない。もっと電流を流さねばならないのだが、どの程度必要なのか、前作の動作状況を調べてみた。寄る年並みで以前のことを忘れてしまうので、記録しておこうという意味もある。入力は0.2Vp-p、5kHz黄:プラス側のI/V変換抵抗の波形 18.6mA青:同マイナス側 18.6mA赤:出力電圧(0.1Ω負荷) 200mVp-p緑:V/I変換抵抗の波形 160mVp-pファイナルのアイドリング電流マイナス側が多い。温まって来ると同じに近づく。入力信号 2.0Vp-pファイナルはAB級動作になっている。プラス側は106mA、マイナス側は100mA出力は2.0Vp-p(20Ap-p)これは無信号時のI/V変換抵抗3Ωの両端電圧、とファイナル段のId、右はプラス側、左はマイナス側2.0Vp-p入力時のVgsとファイナル段のId入力4.0Vp-p入力9.0Vp-pドライブ電流0.27Ap-p、出力90Ap-p

2025.07.29

コメント(0)

-

試作スピーカー28.7(新々作定電流駆動アンプ5.7:ファイナル段1.5)

負荷抵抗を10Ωから5Ωにしてみた。当然ながらファイナルのMOSーFETのアイドリング電流は半分になり、ゲインも半分になった。熱的にはこれくらいが使いやすいか。もっと小さくてもいいか。。まだドライバーもファイナルもA級動作。VgsはこれくらいmV赤が出力黄はプラス側のソース電圧緑はマイナス側のソース電圧青はマイナス側の負荷抵抗(OPアンプの入力)電圧赤はマイナス側のコレクター(レベルシフターのエミッタ)緑はプラス側のコレクター黄はマイナス側のOPアンプの出力青はプラス側のOPアンプの出力いずれもカットオフ寸前/0.1/2のmAがTr.のIc

2025.07.29

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.66(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

ここの「近未来の根管治療法1.6××」のシリーズは同じ方の症例ですので、ご覧になってください。従来の神経を取った後の「根管を綺麗にして緊密に充填すれば」少なくとも死ぬまで問題は生じないというのはウソで、必ず問題は生じます。歯の寿命は短くなります。この「根管を綺麗にして緊密に充填すれば」、、というのもウソで、西洋人が狂った頭の中で考えたウソで現実はそんなことは出来はしない「妄想」にしか過ぎません。実は西洋歯科医学の「妄想」にこだわればこだわるほど上手くいかない泥沼にハマってしまうのです。歯学部を出た方は「乾酪壊死」という言葉を聞いたことがあると思います。それは何もしないでも自然治癒するということですが、この症例はそれを実現する方法です。ーーー再掲ですーーー前回のつづきで<a href="https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202205250000/" target="_blank" rel="noopener">https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202205250000/</a>40代女性、左上3、歯髄失活要するに虫歯で歯髄は死んでしまっているが、まだ不快症状はでていない。前医では根管治療をして被せようということだったようだが、下顎の臼歯部の根管治療に18回もかかって泥沼にはまっているようではそれどころではない。レジン系仮封材が詰めてあった。<img src="https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/4de01984725c5dc3666147c70a2a8519e0146a41.13.9.9.3.jpeg" border="0" name="insertImg" />前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202205250000/40代女性、左上3、歯髄失活要するに虫歯で歯髄は死んでしまっているが、まだ不快症状はでていない。前医では根管治療をして被せようということだったようだが、下顎の臼歯部の根管治療に18回もかかって泥沼にはまっているようではそれどころではない。レジン系仮封材が詰めてあった。当然細菌は侵入し放題だし、歯髄自体も溶けて無くなっていて歯髄腔は空洞になっている。空洞部分に矢印を付けておく。専門家ほど信じられないと思うが、根管治療などする必要がない。少なくとも後日根管治療が必要になったケースを思い出せない。アペキシフィケーションと言ったか、カルシフィケーションと言ったか忘れたが、勝手に根尖口が塞がる現象があるが、α-TCP+3◯IX でその現象が起こる。それらが根管内を無菌化したのち、閉鎖材料を供給するのだと思われる。根管治療というのは根管内を器具で開拡・洗浄することだが、あまり意味がない。感染を広げ、自然治癒を妨げてしまうのがオチだ。前回までは超音波洗浄したが、今回の様に根管内を一度も弄っていない場合は何もせずそのままα-TCP+3◯IX を貼付するだけで良い。根管治療という概念が必要なくなるという症例だ。では時系列でどうぞ

2025.07.28

コメント(0)

-

コロナワクチンはワクチンではない。

コロナワクチンはワクチンではない。アメリカ上院公聴会での宣誓後の証言https://x.com/i/status/1948678731226382825

2025.07.26

コメント(2)

-

歯茎部カリエス(応力腐食割れ)0.0

左下6、頬側歯茎部カリエス40代女性、この方は食いしばりという咬合性外傷がありヒビが入ってそこから虫歯になる。またこの方も「はちみつ自然療法」をされていたとかで、はちみつを虫歯に塗ると虫歯が治るというトンデモ理論に騙されていたらしい。そんなことをすると虫歯の進行を助長してしまう。この部分の7年前からの画像を時系列で並べて検討してみたい。外傷性咬合があると歯茎部(歯と歯茎との境目)に過大な咬合力による応力が集中し、応力腐食割れが起こり歯が壊れていく。またこの歯には歯茎部カリエスの他にクラックから進行した大きな虫歯があり、神経スレスレまで達して自覚症状がでたのでそちらの治療を優先した。その時の治療は去年の9月にしている。その時の画像はこちらhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202410290000/7年前からの歯茎部カリエスが時系列でどのように変遷していくかという画像は多分ここ以外では見ることはできない貴重なものだと思う。では時系列でどうぞ2018/08/31 まだ歯茎部カリエスは出現していない。2021/01/21 出現2022/08/182023/03/19 この時は同じ部位の規格写真がなかった。近心隣接面カリエスが見える。2024/09/142025/06/21この2、3年それほど進行していなようにも見える。黒くなっているのはFeS(硫化鉄)で、これは虫歯の進行を抑える働きがある。水素イオン伝導を阻害するからだ。この虫歯で痛みを感じるかと言われるとそうではない可能性が高い。このくらいの虫歯では何も感じない方は多い。前回治療したCRの接着剥がれによる漏洩ということも考えられる。いずれにしても虫歯の痛みと外傷性の歯髄炎(知覚過敏症)との鑑別診断は難しい。後者の場合、CR充填しても知覚過敏症が治かというとその限りではないので、このまま様子を見ても良いと思う。

2025.07.26

コメント(0)

-

試作スピーカー28.6(新々作定電流駆動アンプ5.6:ファイナル段1.4)

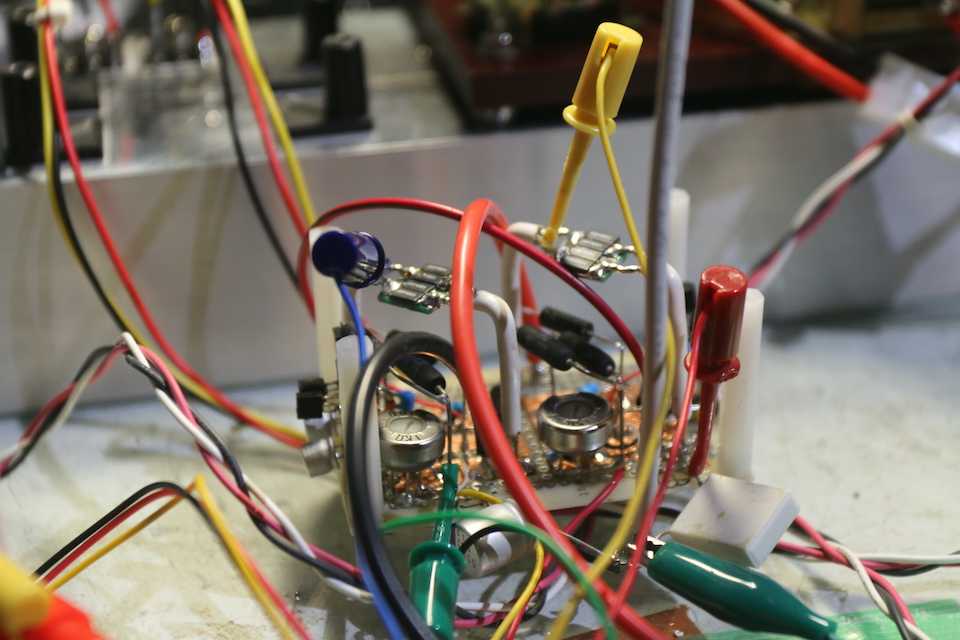

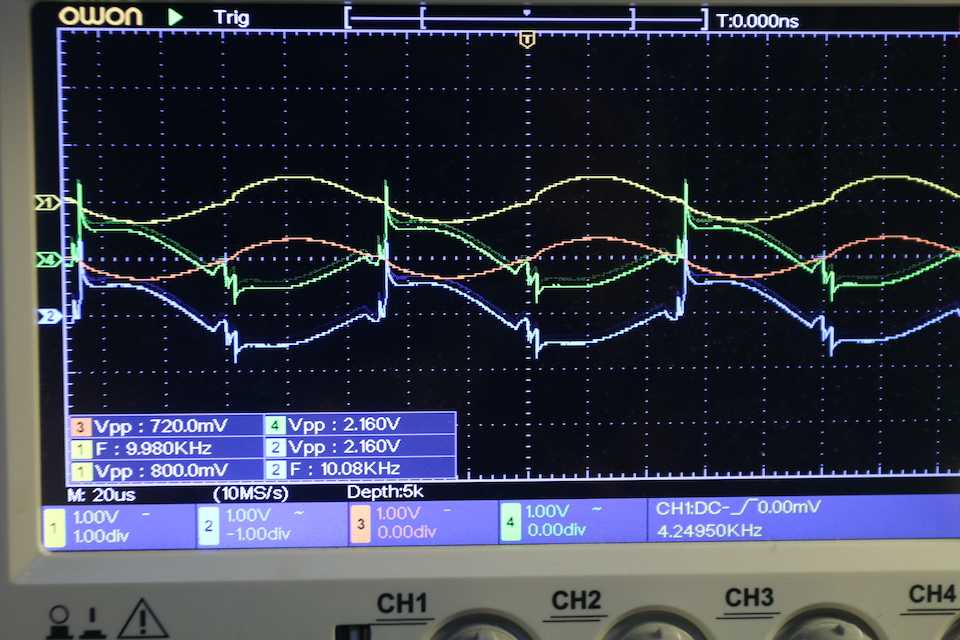

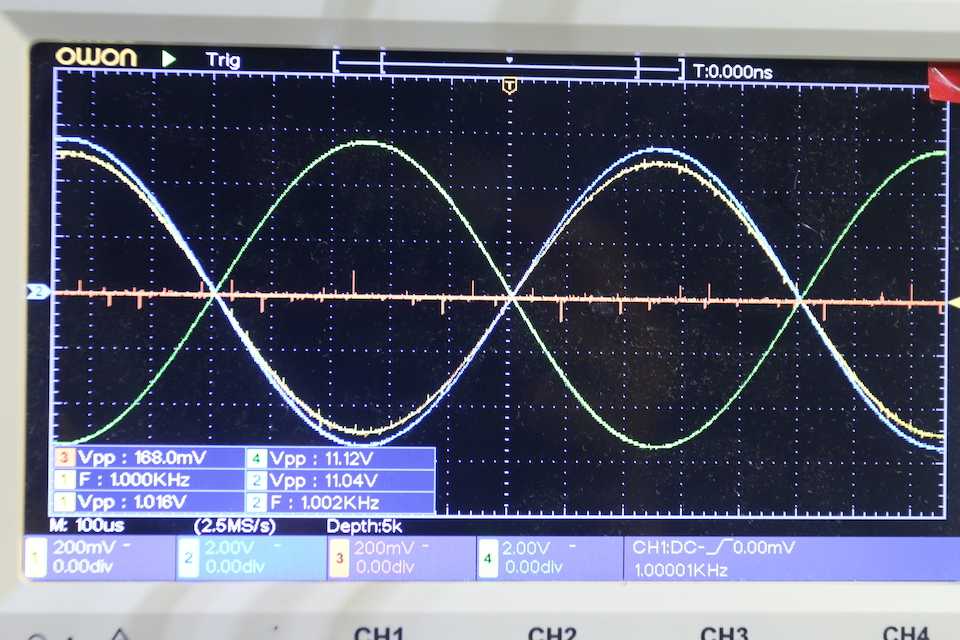

マイナス側だけに波形の乱れがある件。困った。。お昼寝を挟んで、マイナス側だけ波形が乱れる原因を探している。もしや電源か?と思って、ファイナルの基板は外して電源ラインを見てみた。電源の変動が見られるが、マイナス電源(緑)には不連続波形が見える。AC接続。黄色:マイナス側出力青:プラス側出力赤:プラス電源緑:マイナス電源マイナス電源にブリーダ抵抗を入れて対策してみた。何となくイケそうな気がしてきた。電源ラインのシンプル化を図ってみた。かなり静かにはなったが、クロスオーバー歪みは今の回路ではこれ以上は改善できない。電源とバイアス設定方法の問題のようではあるのだが、何か根本的な問題がありそう。黄:プラス側のMOS-FETのソース青:マイナス側のMOS-FETのソース上下対称でないといけないのだが。。赤:入力電圧0.1Vp-p時の負荷抵抗0.1Ωの出力電圧、536mVp-pと微小領域を見ている。朝起き抜けにやってみようと思って、ファイナルのマイナス電源にパスコンを入れてみた。ギザギザは改善されたが、歪みは改善されていない。クロスオーバー歪みも変わらないように見える。何かもっと本質的な問題があるのだろう。赤:出力黄:プラス側のMOS-FETのソース緑:マイナス側のMOS-FETのソースまだ上下対象ではないが、緑のヒゲは消えている。上の図でマイナス側の電流波形はカットオフしているように見えるが、プラス側がカットオフしていないように見えるし波高も2倍ほど高い件をもっと詳しく探ってみようと思って、ファイナル基板のドライバー基板だけにして各部の電圧波形を見てみた。Tr1のベース:黄、コレクター:赤。Tr2のベース:青、コレクター:緑。各ベースが10V付近に張り付いた時にTrはカットオフしていることが分かる。こうしてみるとファイナル基板を繋ぐとプラス側がカットオフせず電圧も2倍になる原因は何だろう?それにしてもVbeが+10V(逆方向バイアス電圧)でも壊れないものなんだな。ちょっとギョッとする。お昼寝しながら考えていたら分かった。プラス側がカットオフしない件はオシロスコープのグランドを出力端にしないでマイナス電源にしていたので負荷抵抗0.1Ωに発生する電圧がプラス側のMOS-FETのソースに加算されていたからだった。またAB級動作でカットオフ時の立ち上がり遅れを吸収できない件はMOS-FETのカットオフだけではなくドライバーTr.のカットオフも二重に加算されているのかも。というよりドライバーTr.をカットオフさせない回路を検討する必要がある。以下の画像はドライバーTR.のカットオフを見ている。今まではドライバーTr.のIcは0.7mA/2とカットオフスレスレだったのだが、30mA/2と70mA/2してみた。入力信号は0.1Vp-pに統一している。30mA/2ではドライバーTr.のカットオフが信号の途中にあるので歪みが多い。70mA/2では出力10A(負荷抵抗0.1Ω時1Vp-p)まではA級動作でId:2.4Aと大きい。ドライバーはA級動作でファイナルのMOS-FETはAB級動作にする工夫をしなくては。Ic:30mA/2Ic:70mA/2ドライバーTR.もファイナルのMOSもA級動作範囲

2025.07.25

コメント(1)

-

試作スピーカー28.5(新々作定電流駆動アンプ5.5:ファイナル段1.3)

とりあえずドキドキしながらスライダックを使って電圧を上げていったら、壊れなかった。よかった。でもなんかへん。 超低周波で発振?しているようだし、調整や回路の見直しは必要。ドライブ電流を1/10に減らしたら(表示を0.1で割った値)クロスオーバー歪みは減ったが、まだ何かへん。引き続き調査中

2025.07.24

コメント(0)

-

試作スピーカー28.4(新々作定電流駆動アンプ5.4:ファイナル段1.2)

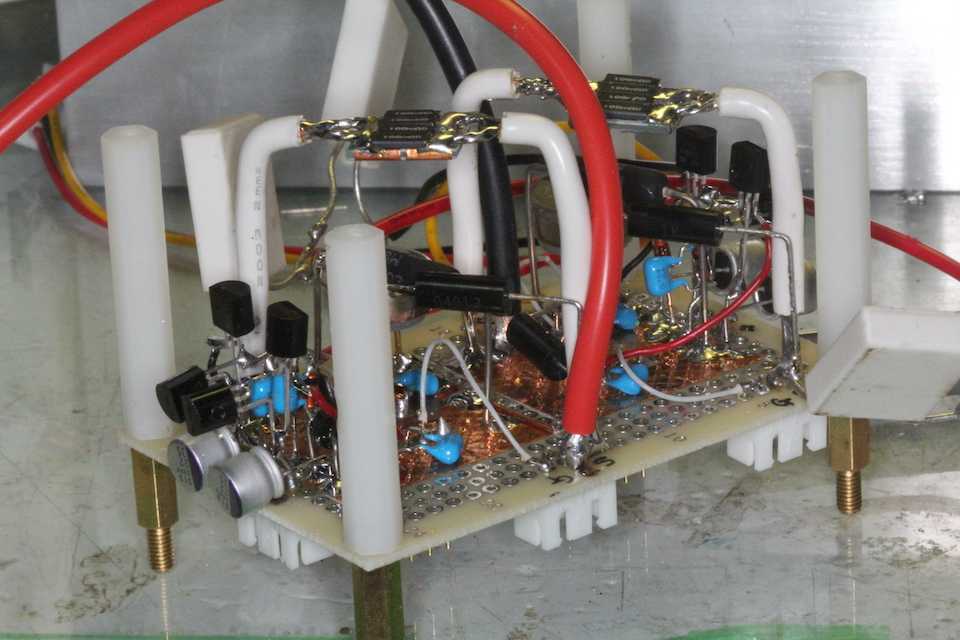

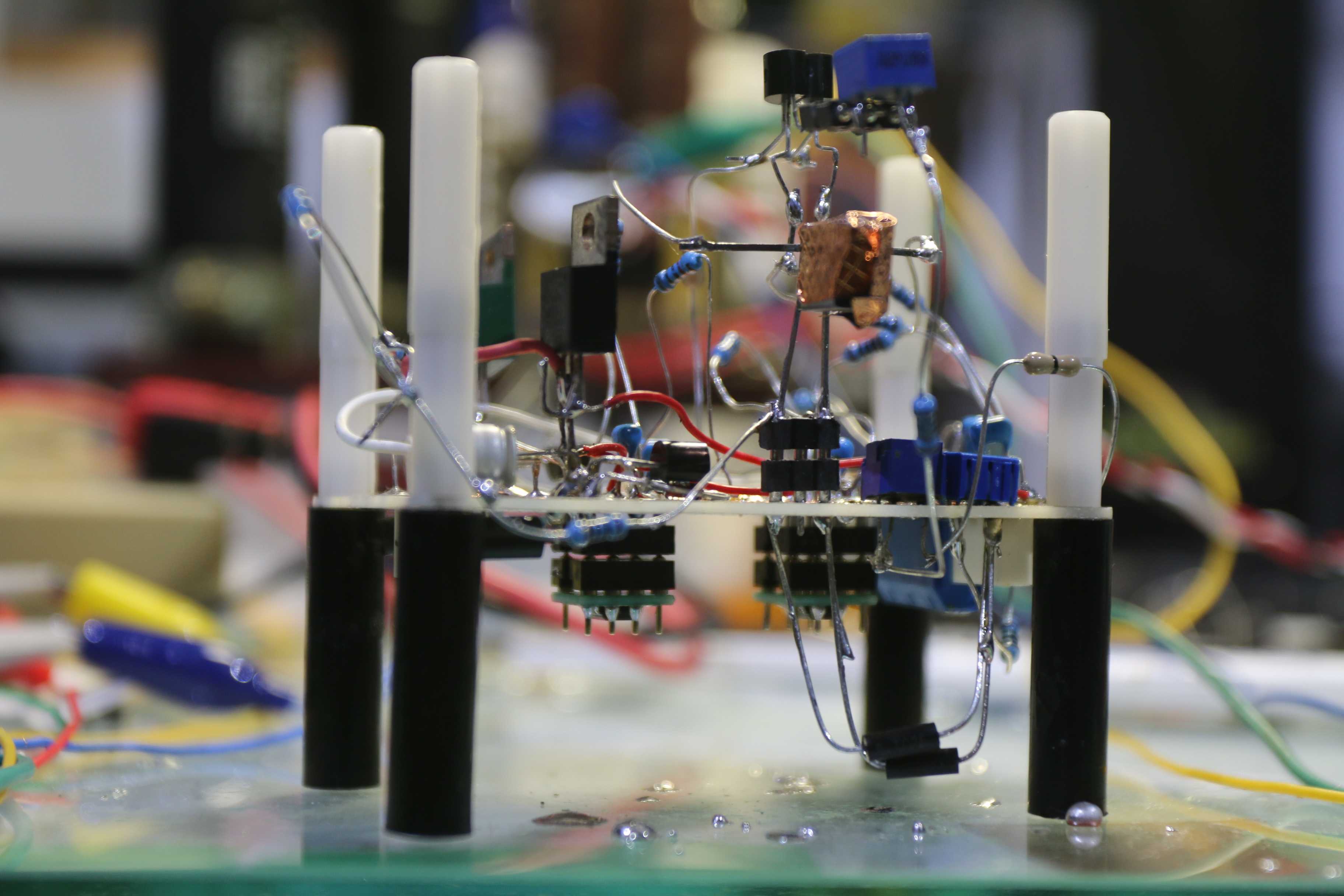

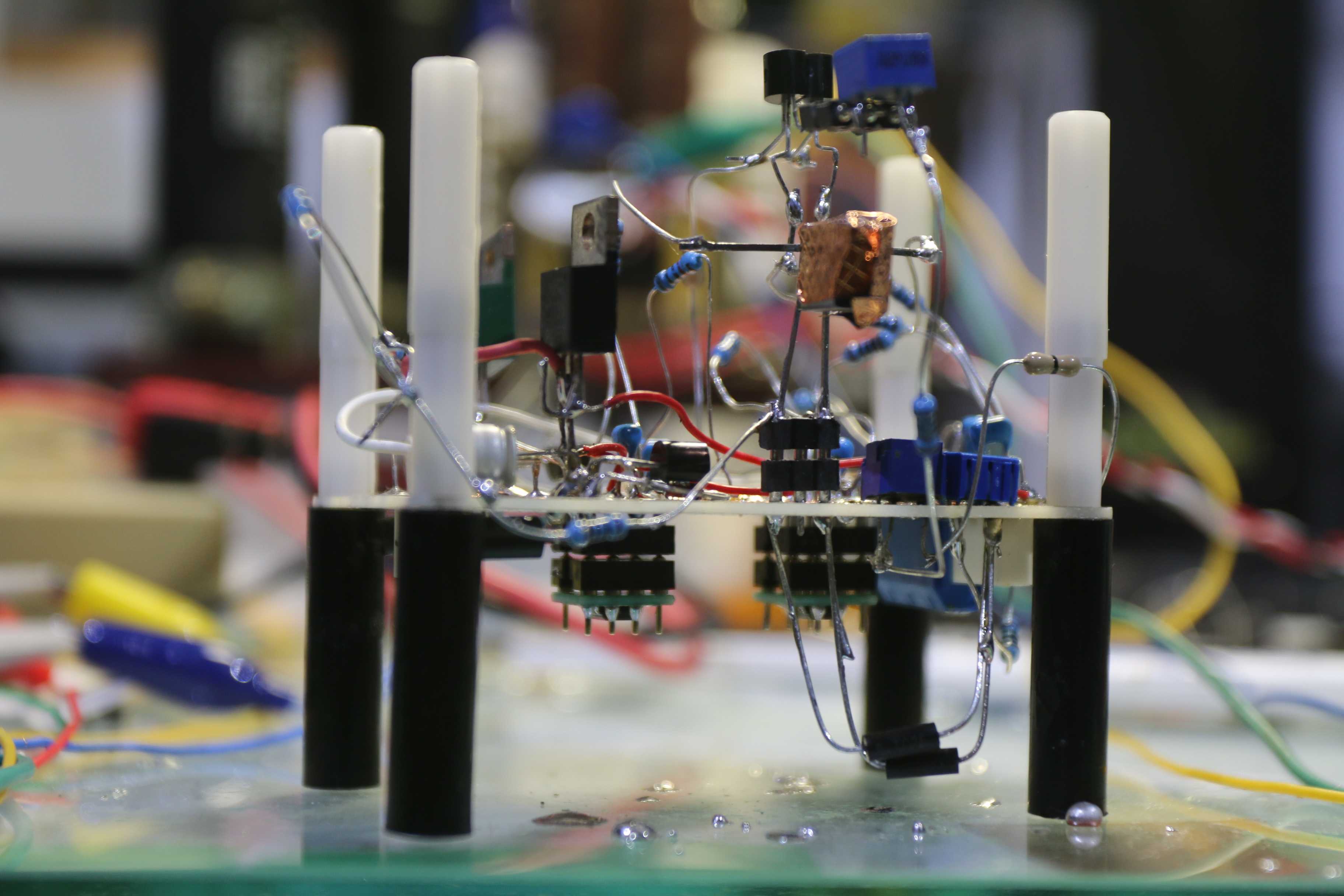

ファイナルドライブ基板はこんな感じ、実機もベタアースに空中配線になりそうw

2025.07.23

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.65(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

初診時の絶望的な状況から何とか回復した段階の画像をアップしてみたのだが、この数ヶ月の間にも虫歯が進行しているのが分かる。はちみつ自然療法、恐るべしwーーーここから再掲ーーー40代女性、全顎的な再建前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202205130000/今回4回目の治療で、当面はこれで終わりにしたいところなのだが、理由は分からないが虫歯の進行が速い。ナイトガードにもしっかり食いしばった痕が付いている。それだけなのだろうか? 唾液検査でもしてみたいところだ。少なくとも唾液量は少なくはない。今日は初診時の画像と今回4回目の治療前(要するに3回目の終わり)の画像の比較をしてみたい。他院に18回通ったが埒が開かなかったという左下の2本の歯は1回で終わっている。従来の歯科治療には致命的かつ根本的な欠陥があるのだ。100年以上もやっていて誰も気が付かない。そんなことがあるだろうか?僕はそのために生まれてきた?w before/after で5枚法の画像です。よく見て比べてみてください。今回したところにはテキストを入れています。1beforeafter2beforeafter3beforeafter4beforeafter5beforeafterつづく

2025.07.23

コメント(0)

-

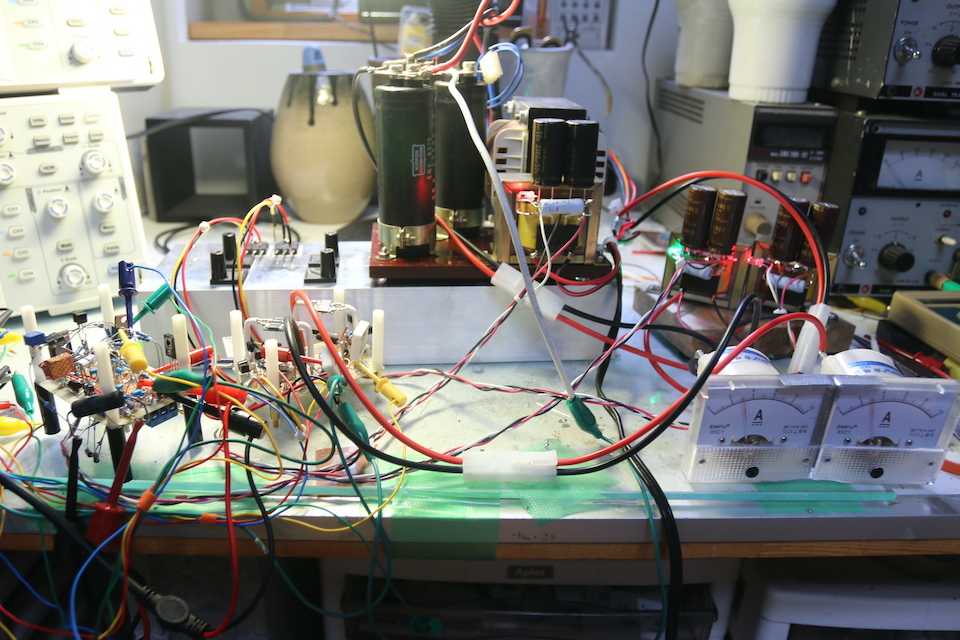

試作スピーカー28.3(新々作定電流駆動アンプ5.3:ファイナル段1.1)

外部定電圧電源を2台同時にON/OFFすることはできないので、あり合わせの部品で定電圧電源を作った。4系統のプラスマイナス2電源が必要。

2025.07.23

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.64(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

なぜひどい虫歯になってしまうのだろうと思い当たることをお訊きするのだけれど、何も思い当たらないそうだが、やっと分かったのがはちみつ自然療法というものだった。ご本人もまさか健康のために摂取している蜂蜜が虫歯を助長するなどとは思ってもみなかったということだった。むしろ寝る前に蜂蜜を塗って寝ると虫歯は治ると言われていたそうだ。ま、トンデモ理論だが。今回は根管治療では無いのだけれど、α-TCPを使えば、直覆でも歯髄切断でも根尖まで歯髄が無くても同じことです。これもつづきで再掲です。ーーーここから再掲ーーー40代女性、左上7、ハイブリッド・セラミックス・インレー2次カリエスこのところ記憶力の減退で、ブログにアップしますよ、と言いながら忘れていることが多い。私のはどうなっているの?というのがあったらコメント蘭で教えてくださいw今日はまだ憶えているうちにアップ。ハイブリッドにかかわらず、型取りして口腔外で作って、口腔内にセットする類の修復物には致命的な欠陥がある。それは抜き差しできるように作るしかないので、どうしても外れやすいということだ。いくらセメントで接着しても長年にわたる咬合力で辺縁部がたわみ、接着はがれが起こる。そこから2次カリエスになる。たわみにくい硬い素材の方が2次カリエスにはなりにくいということは言えると思う。硬すぎて対合歯が痛むという問題はあるが。少なくともハイブリッド・セラミックス・インレーやクラウンは避けるべきだ。CRもハイブリッド系だが、抜き差しできるようには作らないので、脱離しにくい。辺縁封鎖性に関してはCRに勝るものはない。今回は2次カリエスの様子を見て欲しい。覆罩セメントに守られていないところはかなり深い虫歯になっている。CRでの再建は隣接面もストリップスは使わず、積み上げ法で作ったが途中は僕も撮影している余裕はなかった。こんなものと思われるかもしれないが、処置時間は休憩なく1時間はかかる。最後の2枚は隣接面の曲線部分をどうやって仕上げるか?というところを見て欲しい。削り出し法を使っている。では時系列でどうぞ

2025.07.22

コメント(0)

-

試作スピーカー28.2(新々作定電流駆動アンプ5.2:ファイナル段1.0)

やっとファイナル段ができたのだけれど、やっぱり空中配線になってしまった。部品の足同士をつなぐので組み立てが簡単で音が良い。まだ電源を入れてない。一晩寝て頭をリセットして間違いが無いかチェックしないと、怖い。ファイナル段のドライバーの電源は用意できなかったので、菊水の定電圧電源を2台使うつもり。ファイナルドライバー駆動用のプッシュプル定電流アンプは結局作り直さず。手直ししただけ。ファイナルはMOS-FET。ファイナルドライブ回路もOPアンプOPアンプを多用している火入れが怖い。。最近ボケがひどいので何をしでかすかわからない。配線ミスとかが怖い。半導体回路は間違うと瞬間的に逝ってしまうから。その点真空管アンプは配線ミスしてもよほどでないと瞬間的には壊れない。プレートとか真っ赤になって気が付く。もう世の中ハイエンドは真空管だらけになっている始末だ。シンプルなので簡単には壊れないし、それゆえ音が良い。そういうこともあるかもしれない。アナログオーディオ用のディスクリート半導体はほぼ絶滅してしまった。とりあえず電源と各ブロックを繋いでみたが、電源の上に別の電源のグランドが乗っているという頭がこんがらがりそうな電源構成なので、今日は寝ますw

2025.07.21

コメント(0)

-

乳歯の感染根管処置2

6歳女子、右上D、歯髄失活、自発痛-反対咬合対策のFKOを使うのがイヤ、、で、女の子なのに、、とお母さんが困っていたが、虫歯の治療はしたいということで素直にやらせてくれた。鶏肉とおぼしき食渣がたくさん詰まっていたのをタービンで掻き出して、3MIX+αTCPで根管充填してCRで充填した。α-TCPは現在最強の直覆材だし根管充填材だと思う。しかし以前は健保適応品として入手できたが、今は生産停止で会社も消えている。ただし自作は可能だ。原材料も入手できる。ここを参照https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/9008/時系列でどうぞ

2025.07.20

コメント(0)

-

他院で神経を取るしかないと言われた症例2

40代女性、左下7、インレー2次カリエス、冷水痛+神経を取るしかないと言われたので、それを断って、仮封だけしてもらってウチに来られた。3MIXとα-TCPがあれば神経は残せる。神経を取ると歯は死んでしまうので、劣化が速い。フィニシングラインだけ健全歯質を確保してボンディング材の接着力を確保すれば良い。虫歯を完全に除去しようとする必要もない。3MIXで殺菌してα-TCPで虫歯は再硬化する。3MIX+α-TCPも虫歯(軟化象牙質)を完全に覆う必要もない。近くにあるだけで再硬化する。しかし、接着剥がれや辺縁漏洩があると失敗するので、CRのボンディング材は吟味する必要がある。もちろんインレー・クラウンなどの型取りして口腔外で作る修復物は必ず辺縁漏洩するのでNG。もしそれをする場合は歯質をCRで完全に覆ったその上に作る必要がある。では時系列でどうぞ仮封材が入っていた。通常の治療法では神経を残すことは難しい。クラックがある。この程度の虫歯は残しても良い。3MIX+α-TCPCRの積層法で形を作って終わる。

2025.07.19

コメント(0)

-

試作スピーカー28.1(新々作定電流駆動アンプ5.1:プッシュプル定電流回路)

意外に電流を食うので、電源レギュレータの発熱が気になってどうしようか思案中。部品点数も増やしたくないし。。75mAを8Vに食わしてみると600mWなのだけれど、室温27℃で43℃まで上がってしまう。問題はなさそうな気もしますが。。TTC015Bを小さな放熱機に付けて試験中。放熱機なしでPc:1.5Wとデータシートにあるが長期的には厳しいと思う。

2025.07.18

コメント(0)

-

乳歯の感染根管処置1

8歳、男子、左上D残根、自覚症状なしCRが脱離したまま放置していたのか、状況は分からないが、治療依頼があったのでやってみた。こういう症例も3MIX+α-TCP+CRを使えばその場ですぐに終わることができる。綺麗にして、マージン付近だけ新鮮歯質を確保すればボンディング材は効く。根管内部の消毒も不要だ。年齢的に歯根吸収も始まっているはずなので、根管をいじっても出血して痛がらせるだけだ。

2025.07.17

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR7.8(親知らずのトラブル)

40代 女性 右上7、遠心歯根面カリエス、自発痛-親知らずが手前の7番にひっかかって出て来られず、7番が虫歯になってしまうケースは多い。通常はこの部位は見えず、器具も届きにくいので7番の保存治療は難しいので、2本とも抜歯となるのは仕方がないと歯学部では教わる。しかし、一々抜いているわけにもいかないので、保存を試みることにした。自覚症状はないので、神経が死んでいるのかもしれないが、とりあえず虫歯の穴を埋めることから始めた.この後は歯髄症状が出たら、咬合面から髄腔にアクセスしてα-TCP+3MIXで根管治療するついでに内部から虫歯の穴をしっかり再充填し、最後に親知らずの抜歯の予定。症状が出なかったら、このまま親知らずの抜歯に進む。今回はα-TCPのディスポシリンジが届かないので、α-TCP+3MIXは省略した。α-TCPを省略するとどうなるかというと、CRと歯質間に漏洩があると歯髄は持ち堪えられないので歯髄症状が出易い。すでに歯髄が失活している場合も根管内部の殺菌もできず、根管の自然閉塞(カルシフィケーション)も起こらない。何らかの症状が出た時に適切な処置法を考えるだけだ。何も考えずに抜歯や抜髄したりはしない。

2025.07.17

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.635(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

前回のつづきというか、2021年の最初の治療から数枚の口腔内写真があるので、時系列で並べてみようと思う。こうしてみると虫歯になり易い方ということがよく分かる。2025/07/07の今回の右上の画像(1番下の画像)を見ると遠心に虫歯ができているのが分かる。そこから細菌が根菅に侵入したのかフィステルが再発しているのかもしれない。ま、再治療をするだけだが。2021/08/21(ご本人の自撮り)2021/07/232021/11/072022/11/202025/07/07

2025.07.16

コメント(1)

-

近未来の根管治療法1.63再掲(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

なるべく多くの歯科医師に使っていただきたいので一回で終わる根管治療法に必要な材料を公開します。ここで使用しているα-TCP-Bは太平化学産業で取り扱っています。https://www.taihei-chem.co.jp/chemical_products/phosphates/calcium-phosphate-salt/post-4902/これに3MIXを添加して使うと局所的な抗菌剤として使うことができ、アレルギー反応を抑えつつ歯牙内部の殺菌ができます。また硬化のスピードを変えることができます。精製水で練ると硬化は遅く、50%クエン酸水で練ると硬化は速くなります。ーーーーここから再掲ーーーー40代女性、右上1、Per、唇側GA+フィステルhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/?ctgy=52この歯は神経が失活して(死んで)いたが、原因は外傷性ではないと思う。単にCR充填が上手くいかなかった。露髄に気がつかなかったとか?漏洩が長く続いたとか?よく分からない。以前はCR壊疽と言ってCR充塡後歯髄が知らない間に死んでしまう症例が続出していた。CRの主成分のBisGMAだったか、これの未重合成分に細胞毒性がありこれが原因だったのだと思う。今は改善されているが、歯科材料業界は口を拭って黙っている。CR壊疽と漏洩の違いは前者は全く症状がないが、後者は治療直後から痛みや沁みる時期があり、症状が治まったと思ったら、いつの間にかフィステルができてる。処置方法だが、まず既存のCRを除去して再CRするところから始める。ここからが根管治療なのだが、口蓋側から歯髄腔にアクセスし根管内部を超音波洗浄するだけだ。根尖確保とかアピカルシート形成などは必要ない。α-TCP2回法で根管充塡するだけだ。充塡と言っても緊密に充塡する必要もない。これだけの処置なので、通常の自費の根管治療の1/10の費用と時間で済む。これは近未来の歯科軍医時代に戦場では普通に行われている処置だった。根管処置が必要な歯は終わったので、もし患者の許可が出れば、処置の1週間後と2週間後の経過報告をアップしてみようと思う。では時系列でどうぞ

2025.07.16

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.615(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

左下6、遠心隣接面カリエス、頬側歯茎部カリエスこの時の症例が4年後にどうなったかの画像です。外傷性咬合とあまりおしゃべりしないということで、歯茎部カリエスやクラックから隣接面カリエスになりやすい。今回はそのフォローです。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507130000/まずは隣接面カリエスの処置からクラックから酸素濃度差腐食が始まる。CR充填処置はストリップスを使わない。見えているのは歯肉。これをそのままストリップス代わりに使う。次は歯茎部カリエスの処置。この虫歯は咬合力でCRの接着が剥がれ、そこから酸素濃度差腐食や応力腐食割れが同時に進行すると考えると分かり易いと思う。

2025.07.15

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.62再掲(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

これも前回のつづきで、排膿はあるし、頬側にGAやフィステルはあるし、根管治療を18回(?)とか繰り返してもゴールが見えない。これは通常の治療の限界ではあるのだが、これを1回で治す方法を前回に引き続き公開しますので、これをご覧になっている歯科医師の皆さんは参考になさってください。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507130000/これが4年後の今回の画像、咬合性外傷とあまりおしゃべりをしないということもあり、歯茎部に酸素濃度差カリエスができているが、根管治療は上手くいっているようで、GAはできていない。ーーーーここから4年前の治療の再掲ーーーー40代女性、左下7、咬合性外傷による疼痛この痛みには2種類あって、急性歯根膜炎と歯髄塞栓症による歯髄炎がある。患者に訊いてみても痛かったというだけで、よく分からない。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202107290000/今日は左下7で、この歯は頬側にGAがあり腫れていて、リンパ節も腫れていたそうだ。なんとなく厄介な印象を受ける。すでに4ヶ月18回も根管治療を受けており、いつ治るのか分からない。ご飯もままならない。流動食でしのいでいるという。メンタル的にきつい。とりあえず、仮封のストッピングを外した。久しぶりに見たような気がする。過去にはよくされていた標準的な処置方法だ。というか今でも100年以上続いているFC綿栓貼付というやり方だ。僕が最後にしたのはいつだったか、覚えていないほどの昔だ。30年は経っている。綺麗にしてみると、遠心側壁にクラックが見える。数年の時間は経過しているように見えるが、予後は厳しいだろう。いつか突然破折して抜歯になる。今回は補強冠をしている時間はない。ナイトガードはちゃんと使って、硬いものなどを噛まないようにするしかない。今回超音波スケーラーのエンドチップで洗浄しながら根管の様子を確認してみたが、近心頬側根は器具が入らない。前医も頑張ったのだろうが、アクセスができなかったのだろう。根管治療というものはこんなもので、上手くいかないものなのだ。顕微鏡を使おうがそんなことは関係ない。そもそも神経を取るという考え方が誤っているのだ。洗浄後は根管内を乾燥させる必要はない。エアブローするだけだ。どうせ精製水で練ったα-TCP(抗菌剤添加)を充填するだけなんだから。クラック部分は根充に先立ち不定形に形成している。少しでも割れるのを先送りするためだ。精製水練りではCRできないので、通常練りのα-TCPセメントで裏装し、CRで歯冠を再建する。次の日のGA部分。少しは腫れが退いたか?

2025.07.14

コメント(2)

-

試作スピーカー28.0(新々作定電流駆動アンプ5.0:プッシュプル定電流回路)

流石にバラック空中配線だとショート事故で、瞬時にせよ数十アンペア流れるファイナル段が飛んだら怖いので、もう少しマシな空中配線基板を作ることにした。電源ライン以外は空中配線の予定。通常の基板を使うと確実に音質が劣化する。真空管アンプの音が良いのもそういうことがあるのではないだろうか?

2025.07.14

コメント(6)

-

近未来の根管治療法1.61再掲(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

前回のつづきではあるのですが、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507120000/4年前の症例が今回どうなったかの記事のアップ予定なので、再掲しておきます。これも通常治療では治療困難に付き抜歯となる可能性の大きい症例なので、その保存治療法の参考になるだろうと思う。ーーーここから再掲ーーー40代女性、左下7、咬合性外傷による疼痛この痛みには2種類あって、急性歯根膜炎と歯髄塞栓症による歯髄炎がある。患者に訊いてみても痛かったというだけで、よく分からない。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/?ctgy=52今日はその反対側の左下6の治療。歯根分岐部病変があって、前医では外科治療が必要と言われたそうだが、そんなことをすると事態はより悪化する。側枝の存在または外傷性の歯周炎と思われるが、以下の治療法で治る。信じられないかもしれないが、理由は簡単だ。象牙細管を通して薬液が浸透し、その後細管や側枝が自動閉塞する。4ヶ月前、この歯の反対側の左下67が突然痛くなって、他院で神経を取られて、噛まないようにバイトダウンされた。なぜ痛くなったかは推測の域を出ないが、食いしばりにより歯髄炎になることはままあり、歯根尖付近の血管が損傷し血栓等が歯髄内の毛細血管に引っかかり、塞栓症というか歯髄梗塞を起こすことによると思われる。歯髄梗塞の初期段階ではいきなり神経を取らないでも他の梗塞と同じく、ヘパリンやワーファリンの投与で治ることがあると思われる。しかしそれはもう遅い。3◯IX添加α-TCPの2回法による根管充填、そのまま歯冠を再建してしまう。以下時系列だが、CRの前準備として新鮮歯質の確保、エンドチップによる根管内の超音波洗浄、2回法による根管充填(精製水+α-TCP>通常液練りのα-TCPセメント充填)、歯肉切除、一挙に歯冠再建、抗生剤投与と進む。次回は左下7の予定。Perになって歯根尖付近が腫れ、リンパ節まで腫れ、ご飯が食べられず。プリンとかヨーグルト、流動食でしのいでいたそうだ。

2025.07.13

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.60再掲(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

この症例も4年前のこの方の症例で、そのつづきがこれになります。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202503110000/このような症例は通常のラバーダムを掛けて根管治療をして、型取りして冠を被せるという歯科治療が困難なので抜歯になるのだけれど、それを回避するにはどうしたら良いのか?という回答症例になります。ーーーーここから再掲ーーーー40代女性、右下6、歯冠破折、咬合性外傷4ヶ月前、この歯の反対側の左下67が突然痛くなって、他院で神経を取られて、噛まないようにバイトダウンされた。なぜ痛くなったかは推測の域を出ないが、食いしばりにより歯髄炎になることはままあり、歯根尖付近の血管が損傷し血栓等が歯髄内の毛細血管に引っかかり、塞栓症というか歯髄梗塞を起こすことによると思われる。歯髄梗塞の初期段階ではいきなり神経を取らないでも他の梗塞と同じく、ヘパリンやワーファリンの投与で治ることがあると思われる。しかしそれはもう遅い。左下67をバイトダウンして噛まなくなったので右下6に負担がかかり歯冠が破折してしまったと思われる。排膿により蓋をすることができなかったようで、オープン状態にしてあり、歯肉により破折面が覆われ始めていたので、歯肉切除した。このような歯質が大きく損なわれている場合は通常の歯冠修復法が使いにくい。ポストも立てるとこれが楔効果でかえって歯質を割ってしまうかもしれない。一挙に根管充填から歯冠の再建までその場で終わらせるしかない。だらだらやっても治療不能になって抜歯せざるを得なくなるのがオチだ。3◯IX添加α-TCPの2回法による根管充填、そのまま歯冠を再建してしまう。レントゲン写真でのbefore/afterだbeforeafter以下時系列だが、CRの前準備として新鮮歯質の確保、エンドチップによる根管内の超音波洗浄、2回法による根管充填(精製水+α-TCP>通常液練りのα-TCPセメント充填)、歯肉切除、一挙に歯冠再建、抗生剤投与と進む。

2025.07.12

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR7.75(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

40代女性、左下5、エナメル質+CR剥離破折あれから4年経って、痛くはないんですが、ヒビが入っているんです、、ということで来院された。確かに割れているようで、どのくらい深いところまで割れているのか、見極めようとしてみた。ご自分の歯質は真ん中より上の部分でそれ以外はCRのようだった。咬合性外傷力で薄く剥離するように割れることがある。関係ないが、石器時代の黒曜石製のマイクロブレードの作成法を思い出した。ボンディング材を吟味すれば歯質とCRの接着強度は思いの外強く、今回も咬合力で割れる時に歯質とCRが一体となって剥離破折している。破折線は歯肉縁下でしかも歯根膜?と繋がっているように見えたので局所麻酔下で電気メスでカットした。破折片を除去してみた虫歯部分は削除した舌側(内側)の虫歯の処置も行なった1次CR後はCRを積層させながら築成していく

2025.07.09

コメント(2)

-

ストリップスを使わない隣接面CR7.7(外傷性咬合+はちみつ自然療法w)

40代女性、左下5、エナメル質+CR剥離破折咬合性外傷でクラックができているところに蜂蜜を塗ったりしたら虫歯になるに決まっているのだが、やってしまうんだなこれが。虫歯(になる体質)は蜂蜜で治るそうだが、治る前に虫歯が進行してしまうwこれは4年前の最初の治療前のレントゲン画像。つづく

2025.07.08

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR7.6(外傷性カリエス)

40代男性、右下5、外傷性カリエス体育の先生をされていたそうで、一般にスポーツや筋トレなどは歯にダメージを与えやすい。虫歯や破折、歯周病悪化などは普通にある。スポーツ全般、特に球技系、格闘技系は歯には良くないと思って良い。やるときは歯を食いしばらないようにしてほしい。レントゲン写真から、一般の歯科治療では歯髄の保存は難しい。なぜなら虫歯を全部取ると露髄するから、露髄しそうになる寸前で虫歯の削除を止めて、残った虫歯を治す方法がないからだ。しかし、ただ1つだけあるα-TCPだこれは歯質と同じ成分のハイドロキシアパタイトなので、虫歯を再硬化させて治すことができる。作り方はこのサイトのフリーページを探して欲しい。これがないと一般の歯科医師は露髄して痛がらせて評判を落とすくらいなら最初から神経を取ってしまおうと考える。では時系列でどうぞα-TCP+3MIXストリップスを使わないでも隣接面は作れる。これもこのシリーズを遡って見て欲しい。

2025.07.07

コメント(0)

-

試作スピーカー27.9(新々作定電流駆動アンプ4.9:プッシュプル定電流回路)

定電圧電源をダーリントン接続にして電流容量を増やして、1.0Vp-pで歪まないようにした。手持ちの2SA1006A/2SC2336Aという石。次回はいよいよファイナル段を繋いで完成に近づく予定。ファイナル段のバイアス調整回路を取り付けてみた。Ic(mA)は表示/0.1/2の値

2025.07.07

コメント(0)

-

破折歯根を抜かずに貼ってごまかす方法

80代女性、左上12、前装連冠脱離、左上1歯根破折よくあるパターンで歯根に差して固定する目的のポストと言われるものなのですが、これが歯根を割ってしまう。前歯には咬合力が斜め方向からかかるので、考えてみれば当たり前のことなんだが、少なくとも200年は行われているという、歯科医療の闇というのか限界というのか、困った問題だと思う。ポストが短ければ歯根が割れる前に抜けるか歯根の上の方で割れるので、なんとか保存できるケースもあるが、通常の保険診療では歯根長の2/3はポストを入れないとダメとか言っているので、これでは根尖まで完全に割れて抜歯になるケースは後を絶たない。これは簡単に抜けないことを考えているだけであって、歯根が壊れて抜歯になることは考えられていない。前歯は最初から神経を取ってポストを入れるという修復法自体が工学的には有り得ないのだから、なるべく神経を取って被せるなんていうことは避けるに越したことはないが、それがビジネスモデルなのだから歯医者にそんなことを期待できない。最低でも工学的にはフェールセーフと言って強すぎる応力がかかった時には脱離して歯根の破折を防ぐという安全装置を設ける必要があると思う。しかし現実はそうではないということだ。特に高齢化すると歯質は劣化するので、こういう事例が爆増してくる。こんなのばかりになる。通常は抜歯して入れ歯なのだが、こちらも高齢化で入れ歯を作る元気がない。外注しようにも歯科技工士も高齢化で廃業、新規参入者もいない。安すぎる保険点数では赤字になる。日本の歯科医療はどうにもならないところまで来ている。今回は破折歯根は抜歯して再植するなどという面倒なことはせずに歯根の内側からCRボンディングで修復するという方法を取った。後5年持てばいいかな〜♡という考え。取れたので仮セメントで埋めていた歯根は破折している破折線に沿って内側から削って細菌が生息しやすい破折面を少なくする3MIX+α-TCPCRで築成していくピンレッジラウンドコア これがフェールセーフ。強い咬合力がかかったら歯根にダメージを与える前に外れる隣の歯と接着固定する(しかない)

2025.07.06

コメント(0)

-

ハイブリッドクラウンの2次カリエス1.5(口腔内セット)

50代女性、右下6、ハイブリッドクラウン2次カリエス前回は技工室での作業で、究極の省エネ技工テクニックだったのですが、技工士さん以外には何が省エネなのかは分からないと思う。まず作業模型だけれど、ダイエルピンを立てるなどして支台歯を分割・トリミングはしない。しなくても問題なく作れるし、オーバートリミングで口腔内に入らないということも全くない。むしろ正確にフィットするマージンが作れる。また対合歯もない。口腔内で見て覚える。難しければ画像を残しておく。スキャニングやCAD/CAMに頼る必要もない。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507020002/今日は口腔内セットでこの歯に関しては終わるつもり。リンクを遡ってみてください。次回は隣の4番の予定です。つづく

2025.07.06

コメント(0)

-

試作スピーカー27.8(新々作定電流駆動アンプ4.8:プッシュプル定電流回路)

OPA828と2SA1546×2の組み合わせで見てみた。2AS1546はPcが放熱器なしで1.3W、有りで7Wと少し余裕がある。前回までの2SA1349はPcが0.2Wしかない。Re:100Ω、Rc:10Ωビデオ用(小型ブラウン管テレビ用?)でCobが小さく高周波特性も良いがHfeが80前後とやや小さい。結果は入力信号0.1Vp-pの時コレクタ電流6.7mAで無歪み同0.2Vp-pでは12.2mA同0.3Vp-pでは19.5mA前回の2SA1349と大差はない。これ以上入力電圧を上げると定電圧電源が悲鳴を上げるので計測できなかった。で、電流容量の大きな定電圧電源を使って入力信号0.5Vp-pまでやってみた。32.3mAとなった。入力信号0.3Vp-p入力信号0.5Vp-pOPアンプのゲインを11倍から6倍に落としてトータルゲインの適正化を図ってみた。入力1.0Vp-pまでは歪まない。ま、当然か。

2025.07.04

コメント(0)

-

試作スピーカー27.7(新々作定電流駆動アンプ4.7:プッシュプル定電流回路)

エミッタ抵抗100Ω、コレクタ抵抗100Ωの時は、入力信号0.1Vp-pで歪みが出ないためにはコレクタ電流を24.0mA流すと解消され、その時395mWの損失になってしまう。入力信号が0.1Vp-pということはないので、一桁Pcの大きな石にするしかないか。。ここまではOPA828と2SA1349の組み合わせ。1、2はエミッタ。3、4はコレクタ(AC結合)ゲインは1倍。エミッタ抵抗は100Ωのままでコレクタ抵抗を10Ωにしてゲインを1/10にしてみた。歪み出すIcを計測してみたが。入力信号0.1Vp-pの時Ic:6.05mA以上で歪みは観測されない。ゲインを1/10ではコレクタ電流は1/4に。入力信号0.2Vp-pの時コレクタ電流12.45mA以上で歪みは観測されない。入力信号0.2Vp-pでコレクタ電流が12.45mA以下だと歪む。差動回路には流せる電流の上限があるからだ。入力信号0.3Vp-pではコレクタ電流19.9mA以上で歪まないが、コレクター損失を越えてしまう。無歪み範囲は概ねコレクタ電流に比例するのか?

2025.07.03

コメント(0)

-

試作スピーカー27.6(新々作定電流駆動アンプ4.6:プッシュプル定電流回路)

前回に引き続き、ER、CR:100Ωでテスト中。昨夜はクロスオーバー歪みのようなものは見えなかったのだけれど今朝は10kHzで見ていたらいきなりこんなことになっているのに気が付いた。昨夜はリップルが出力に乗っていたので70Hzで見ていたので気が付かなかったらしい。200Hz以上で観測される。入力信号0.3Vp-pIcを増やしていくと歪み部分が上に移動していき、共通エミッタ抵抗:0.32kΩ、Ic:25.7mA以上流すと消える。しかしこれではPcを越えてしまうので、使えない。困った。もっとPcの大きいものに換えるか、もっと入力信号を減らしても良いのか、要検討。

2025.07.03

コメント(0)

-

試作スピーカー27.5(新々作定電流駆動アンプ4.5:プッシュプル定電流回路)

CMRR確保のため、ER(エミッタ抵抗)を小さくしたいと思って500Ωから100Ωにしてみた。CR(コレクタ抵抗)はこれも100Ωとしてみた。Ic:1.6mA、Vinは変わらず0.3Vp-p、f:70Hz

2025.07.03

コメント(0)

-

ハイブリッドクラウンの2次カリエス1.4(技工室作業)

50代女性、右下5、咬合性外傷、ハイブリッドクラウン2次カリエス前回のつづきです。遡ってご覧ください。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202507010001/ここでは真実を述べることにしていますが、人間というものは真実は見たくないものだ。真実を語る者は嫌われると小泉元首相が石破首相に語ったというインタビュー記事を読んだことがある。歯科医療の真実というものは歯を削り倒して作り物を装着するということだが、それが生涯持つということはない。必ずダメになってインプラントだ、義歯だということになる。それで歯医者は食べていくわけだし、歯科業界とはそうしたものなのだ。今日は技工室でのクラウンの製作過程になる。僕は診療室の作業も技工室作業もワンオペでやっているが、技工物を外注することも高額な機器を導入することもない。そうやって経費を削減しないと悪魔に魂を売るしかなくなる。患者を騙したり脅かしたりして契約をゲットするというのがこの業界の真実だ。ま、どこの業界でも似たようなものかもしれないが。CAD/CAM などではない、昔ながらのロストワックス法で金属のフレームを作る研磨調整してサンドブラスト処理作業模型に試適オペーク処理象牙質築成エナメル質築成光照射と加熱重合でハイブリッドレジンを硬化させて終わる次回は口腔内セットの予定つづく

2025.07.02

コメント(0)

-

キアゲハ?

今朝、床下の換気窓の近くで羽化したばかりのキアゲハと思われるアゲハ蝶が地面を歩いていたので、近くの柑橘系の枝に移したが、このアゲハ蝶の幼虫は柑橘系は食べないらしい。何を食べているのか分からないが、芋虫が地面を歩いているのを見かけることがある。数時間休んだ後飛び去った。

2025.07.02

コメント(0)

-

試作スピーカー27.4(新々作定電流駆動アンプ4.4:プッシュプル定電流回路)

ファイナル段を駆動するためのプッシュプル定電流回路も動くことを確認した。不具合の原因がプローブの調整不良だったのに気が付かなかったとか、も〜だめ、かもしれない。。上2つが定電流回路のエミッタ電圧、下2つはコレクター電圧。入力0.3Vp-p、10kHz、Ic:8mA、ER::470Ω、CR:1kΩ

2025.07.02

コメント(0)

-

ハイブリッドクラウンの2次カリエス1.3(2次カリエスの防ぎ方)

50代女性、右下5、咬合性外傷、ハイブリッドクラウン2次カリエス前回のつづきです。遡ってご覧ください。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202506210000/この方それほど高齢というわけでもないのですが、ひと昔前までの人生はこんなもので、60歳前に亡くなる方がほとんどでした。50代というのは今ではまだ若いのですが、歯の方はかなり厳しい。80まで持たないと思う。神経を取った歯、咬合性外傷がある方、特に劣化が激しいのです。実は今の削って被せるという方式の歯科医療は人生MAX60年時代のコンセプトそのままやっているのです。人生80年、あるいはそれ以上にはそもそも対応していません。削って被せなければ、90歳以上まで自分の歯を維持できる可能性は十分あります。では時系列でどうぞ白い部分には厚みが必要なのだが、薄いとメタルが見える。厚みを確保するには歯質の削除量が増える。今流行りのジルコニアも同じで、見た目の綺麗さを追求すると歯の寿命には優しくないというジレンマを抱えている。除去ほとんどセメントは効いていない。隙間が十分に小さく嫌気性菌が住める範囲なら虫歯は進行しない。型取り(スキャニング)して作る被せものはテーパーを付けざるを得ないので、咬合力でマージンが開き隙間が大きくなり、好気性・通性嫌気性菌が住み始めると酸を代謝するので、虫歯の進行は早まる。これが被せものが持つ根本的な欠陥で、この欠陥がないのは今のところCR充填だけだ。虫歯を支台歯形成しながら除去しても歯肉縁下に及ぶところはCRで補修せざるを得ない。これはまだ神経がある歯なのだが、何か被せものを作るとなると切削量は多くならざるを得ず、見たとうりの次が無いという状態になる。CRで再建するとなるとこんなことにはならないのだが、CRは儲からない、技術的に難しい、患者にはその場で終わるし大したことがなかったんだ。。と思われるという三重苦を乗り越える必要性が生じる。虫歯にならないためにはフィニシングラインは全部CRで覆った方がベターなのだが、腕が疲れたのでできなかった。こちらも高齢化が進んでいる。被せものを作るにしても歯質をCRで覆うということはその理由は分かっていないようだが、少しずつ行われ始めているように感じる。歯質とメタルをセメントで繋ぐだけではセメントが剥がれた時には、異種金属接触腐食で虫歯になるし、金属でなかったら隙間腐食が起こる、というのがマージン部分の虫歯の理由で、これを防ぐには歯質は接着強度の大きいCRで覆い、CRの上にクラウンを被せると2次カリエスを防ぐことができるということだ。次回は技工室の作業つづく

2025.07.01

コメント(0)

-

試作スピーカー27.3(新々作定電流駆動アンプ4.3:NFB抵抗)

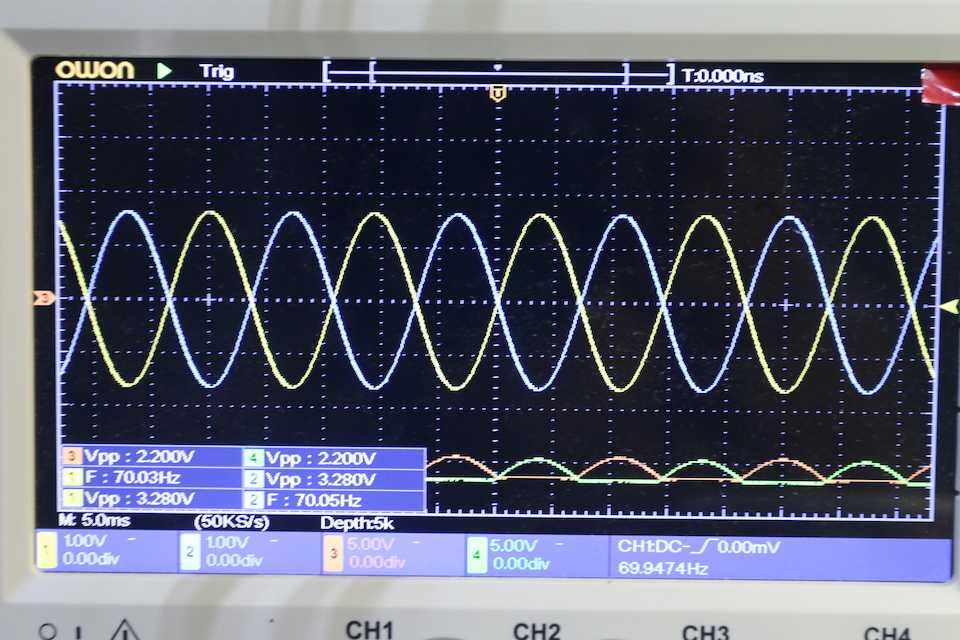

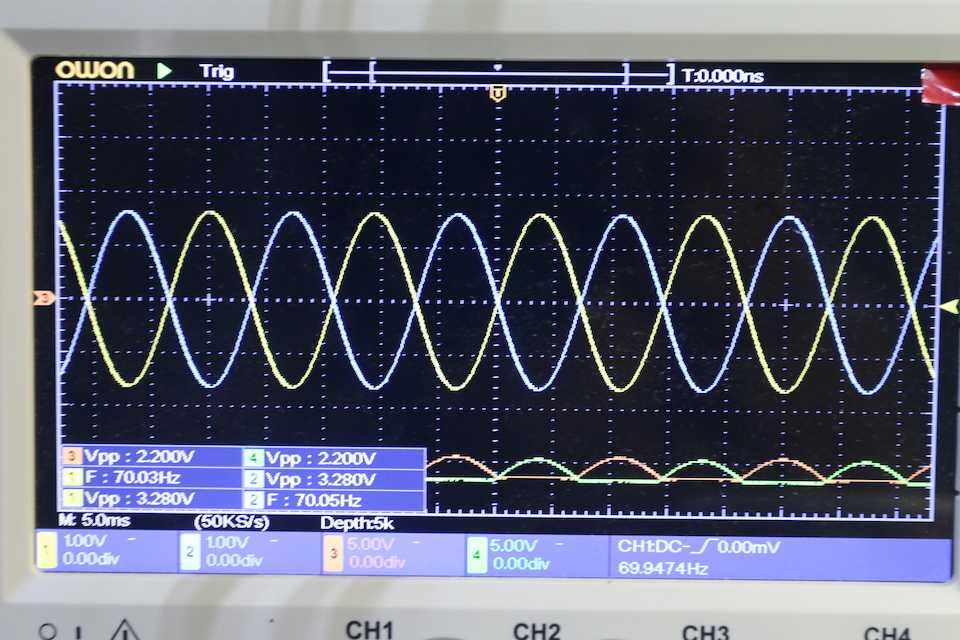

反転側の抵抗を11kΩ・1kΩ、非反転側の抵抗を10kΩ・1kΩにしたらどちらも11倍のゲインになって、100Hz、1kHz、10kHzで同じ波形でした。良かった。。黄色が非反転入力信号、青、緑がOPアンプ出力信号入力信号1.0Vp-p、1kHz

2025.07.01

コメント(0)

全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

-

- 今日の体調

- なんだか風邪っぽい気がします(T_T)

- (2025-11-06 12:17:40)

-

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- ✅ 楽天ブログ対応:AIスマート加湿 …

- (2025-11-17 22:14:34)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-