2025年10月の記事

全55件 (55件中 1-50件目)

-

試作スピーカー31.7(VPの製作23)

VPの最終版の切り出し作業中

2025.10.31

コメント(0)

-

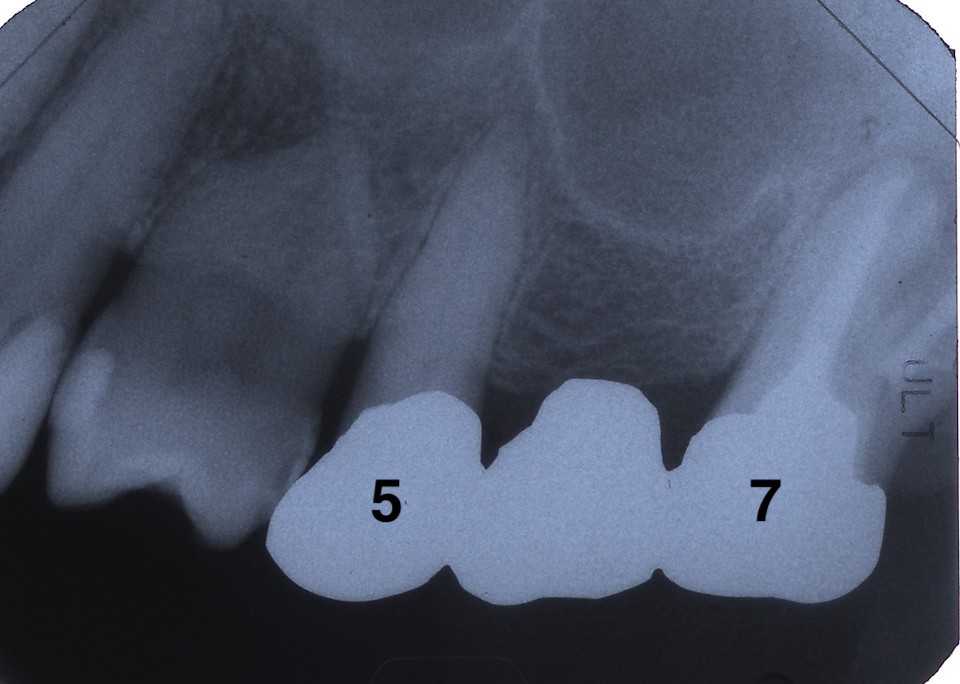

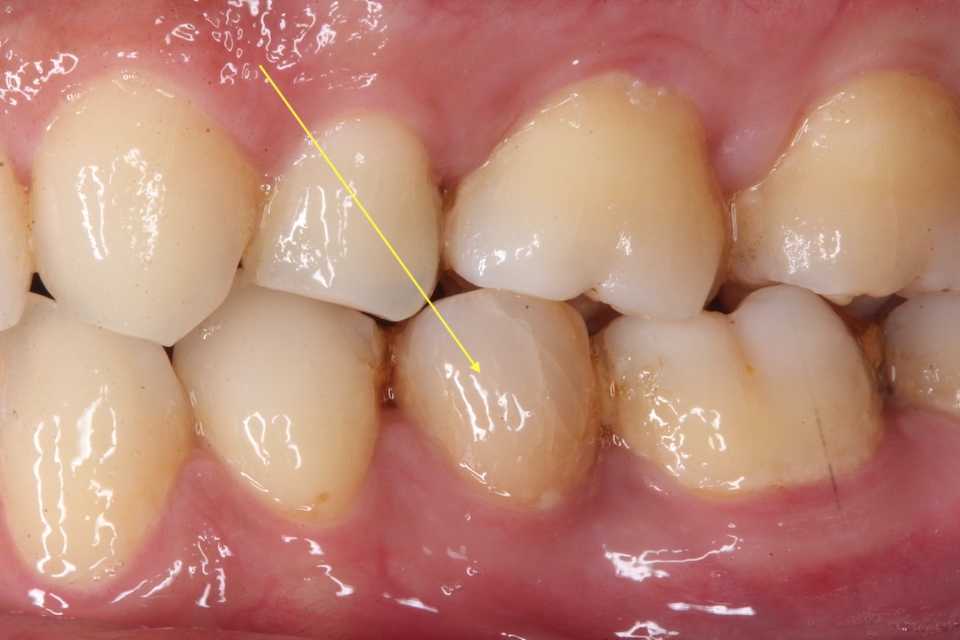

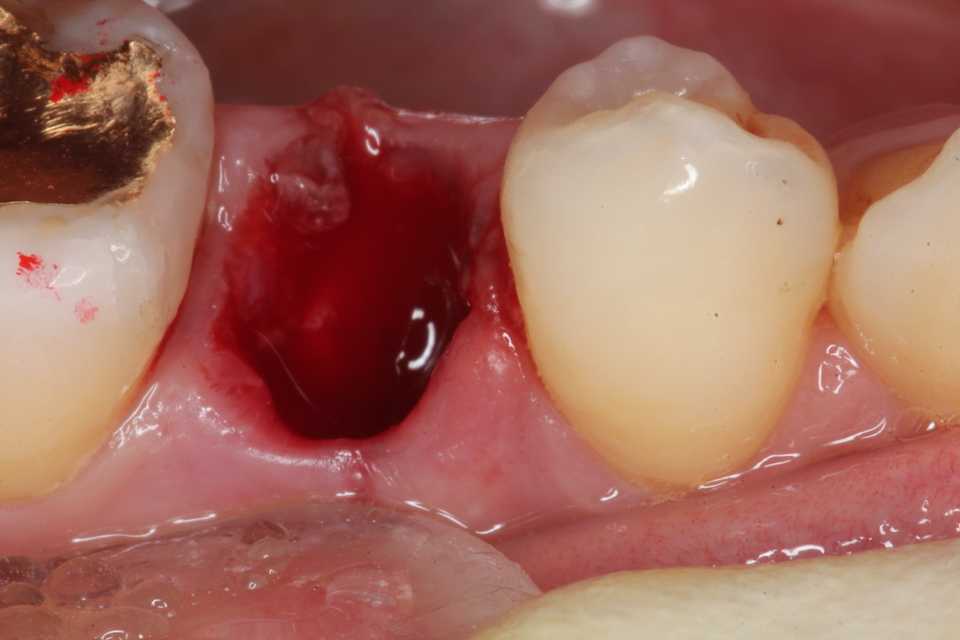

ブリッジ脱離で2次カリエス+Perでグラグラ0.0

50代女性、左上5-7ブリッジ脱離、7番2次カリエス+Per(根尖性歯周炎)、強度の外傷性咬合この方、ひどい食いしばりで歯が壊れてしまう。噛み合わせの左下7番も歯冠が崩壊しつつある。7番はブリッジが脱離していて、内部は虫歯でドロドロ。Perつまり根管充填が緊密ではなく、歯根内部は細菌だらけで根の周りにはひどい炎症がある。まずはレントゲン写真から。7番の歯根の周りが炎症で黒くなっているのが分かると思う。ブリッジを全部外すと咬合が狂うので、とりあえず7番だけカットして内部を見てみた。根管充填材が見えるところまで軟化象牙質を除去して、3MIX+α-TCPを入れて根管内部を殺菌することにした。根管充填材の周りは黒くなっているのが見えると思うが、これは硫酸塩還元細菌の代謝産物の硫化鉄:FeSで、理想に反して根管充填材はゆるゆるの緊密充填ではないことを示している。このような状況は普通のことだ。歯根内部は細菌だらけということだが、ゆるゆるだから根管充填材を全部除去する必要もない。ゆるゆるの隙間から3MIX(抗菌剤)は浸透し根管は殺菌される。外傷力を弱めるために咬合調整を繰り返している。コア部分は隙間に細菌由来の黒色物質FeSがこびりつき、真っ黒。ポンティック下も細菌のコロニーでドロドロ歯質は残っているように見えるかもしれないが、ボンディング材が効く程度に軟化象牙質(虫歯)を除去すると、残根状態になる。つまり通常治療では抜歯しかないということだ。しかもPerでグラグラの動揺度2〜3、垂直性同様有りだ。とてもこのままではブリッジの支台には使えそうもない。ピンク色の根管充填材が見えると思うが、周りは真っ黒だ。その真っ黒になった隙間から細菌は侵入するし、3MIXも浸透する。こうではない緊密な根管充填治療は垂直加圧法でしか見られない。3MIX+α-TCPCR(ダイレクトボンディング)で覆う。これでないと微小漏洩が起こり失敗する。丸い形はラウンデッド・コアと呼び、この形が咬合力を内向きに集中させ歯根を守る。ポストは歯根の外側にこじるような応力を生じるので歯根を壊してしまいやすい。補綴物が必要な時はピンレッジで維持力を得る。これはCAD/CAMでは作れないだろう。これで2〜3週間様子をみる。外傷性咬合のコントロール(ナイトガードや行動療法)をしながら。つづく

2025.10.31

コメント(0)

-

α-TCP 1.1(ファーネス用のイナバ設置)

朝からやっていたのだけれど、暗くなるまでかかった。今日は疲れた。。

2025.10.30

コメント(0)

-

超高齢化の現実3.0

80代男性、外傷性咬合、軽い認知症折れた歯の鋭縁が舌に当たって痛い。4年ほど来院がなかったのだけれど、こんなことになっていた。食事に支障はないので(ホントかな?)、尖っているところを削って欲しいということだった。これが超高齢化の現実だ。誰しもこうなる可能性がある。こちらも高齢化で身体が言うことを聞かなくなってきているので、どうしようかと思った。修復の依頼があればやるが、必要ないと言うことなので、ちょっとホッとしてしまった。もっとひどく崩壊してしまってから来られるかもしれないが、その時に何かして差し上げられるのかどうか、分からない。4年前今回、上の奥歯が全部折れている。

2025.10.30

コメント(2)

-

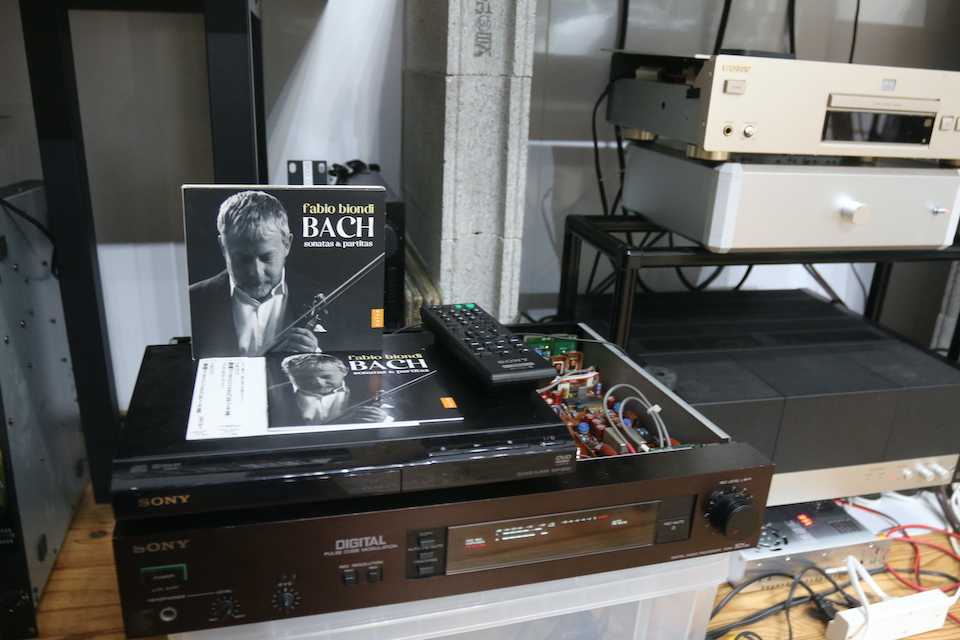

音の良いレコードシリーズ58(無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ))

ファビオ・ビオンディの2020年6月の録音、SCHOEPS MK2s (MATCHED PAIR)使用ということで、往年の金田式DCマイクを思い出します。残響が程よい感じの録音で、3〜4mほどのマイク距離があるように聴こえます。ONでもないOFFでもない中庸と言った感じで、音は良く楽しめます。今日はHITACHI HS-10000とYAMAHA B-IとSONY PCM-501ES改で聴いています。HITACHI HS-400定電流マルチ駆動システムで聴くと空間の広さは小さくなるが、鮮烈さが際立つ。f特の広さ(低音域に2倍以上)が違うのとデジタルチャンデバが効いているのだろう。

2025.10.29

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ26(メタルインレーの二次カリエス)

40代女性、左上7、インレー2次カリエス、自発痛+久しぶりのスーパーテクニック・シリーズということで、通常はCR(ダイレクトボンディング)で歯を作ることは困難とされている上顎の1番奥の歯をやってみることにした。僕のような高齢者でもできないことはないので、若い歯科医師の諸君は挑戦して欲しい。これからの歯科業界は経済的に厳しい状況に追い込まれることが予想されるが、CR(ダイレクトボンディング)での修復・再建法を自分のものにすれば、外注なしのワンオペでも歯科業務ができると思う。すでに痛みが出ている歯は神経を取るしかないとされているが、3MIX+α-TCPを使えば神経を取らずに済む。神経が出るまで執拗に軟化象牙質(虫歯)を完全に除去する必要もない。α-TCPで軟化象牙質は再硬化して治るからだ。ただ、微小漏洩があってはだめだ。CR(ダイレクトボンディング)だけが漏洩の問題をクリアーしている。しかし、α-TCPは何故か入手が困難になっているようなのが残念だ。「虫歯の電気化学説」もそうだが、本当のことが知れ渡ってしまうと困る歯医者が多いということだろう。では時系列でどうぞとっくの昔にセメントは脱離していて、細菌の繁殖環境にある。遠心の白いものは通勢嫌気性菌のコロニーで、酸産生能があると思われる。この部分が大きく虫歯になっていた。歯髄に近いところの軟化象牙質は残している。α-TCPで再硬化する。完全にα-TCPで覆う必要もない。近くにあるだけで水分があると泳動していくようだ。接着マージン部分の歯質は漏洩を防ぐために新鮮歯質を確保する。漏洩があると失敗する。口腔内は体内ではないからだ。3MIX+α-TCP これで虫歯は再硬化して治る。資質への接着性を増すには50%クエン酸水に1%程度、カルボキシレートセメントの液を添加すると良い。1次CRこのところストリップスの類は使っていない。

2025.10.29

コメント(0)

-

残根上のCR8

70代女性、左上5、per、フィステル前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510270000/2ヶ月忘れていて、とりあえず歯を作って経過観察することにした。これで再発するようなら抜歯再植することになる。信じられないかもしれないが、口腔内でCRで歯を作ることができるし、これで何年でも持つ。実はお高いクラウンを作る必要はないという事実がある。CAD/CAMも要らない。これができないと言い張る歯医者がいたら、ぶきっちょさんだと思って良い。しつこい歯科技工所の営業にこれを見せたら、来なくなるwこの何年か、ストリップスを使うことがなくなってしまった。では時系列でどうぞ

2025.10.28

コメント(0)

-

伝説の根管治療法4(Per+GA、3MIX+α-TCP)

70代女性、左上5、per、フィステル他院で抜歯してインプラントにする必要があると言われてうちに来られた。フィステルというのは歯根のどこかに細菌感染していて、そこから排膿しているということだ。レントゲン写真を見ると歯根の途中に陰影が見られる。ここに膿瘍があり細菌と免疫系が戦っているということだ。何らかの穴や亀裂がありそこに細菌が取り憑いているということを示している。具体的には側枝やパフォレーションがあるということになる。しかしこの程度で抜くしかないのだろうか?その歯医者は抜いてインプラントで儲けたいからだろうが、簡単に治す方法がある。再植よりも簡単だ。フィステル冠とメタルコアを除去する。根管充填材も外す口蓋側にクラックがあるような無いような。。3MIX+α-TCP精製水練りを根管に充填。緊密充填である必要はない。近くにあれば良い。根管や穴や多少のクラックは自然に修復される。α-TCPは水分があるとハイドロキシアパタイト(歯質そのもの)に変化して修復する。α-TCPは3MIX等の薬剤キャリアーとしても優れている。α-TCPの50%クエン酸水練り。すぐに硬化するのでCR充填ができる。CRで覆う。微小漏洩が無いことが重要なので、CRのボンディングシステム以外はNGだ。つづく

2025.10.27

コメント(0)

-

α-TCP 1.0(ファーネスの改造0.4完了)

とりあえず蓋を元に戻して、動作確認してみた。ファーネスの最高温度と係留時間の制限は解除できたが、これでα-TCPができるかどうかはまだ分からない。1200℃?24時間?と言うのをネットで見かけたような気がするのだが、もう探せない。電気代が大変そう。。お値段が張るのも仕方がない。

2025.10.26

コメント(0)

-

ガレージの製作1

外作業用のガレージを作ろうと思って下準備中。基本外注しようと思っているのだが、例によって職人は自分ができることしかしようとも思わないし、できない。左官は溶接ができない。ま、ガレージメーカーという小規模家内性手工業という言葉もあるので、スピーカーの会社の最初はこんなものでしょう。既存の土台に差し筋して溶接作業。16mmの鉄筋はちょっと太過ぎたかな・・

2025.10.26

コメント(0)

-

α-TCP 0.9(ファーネスの改造0.3)

ポーセレンファーネスのヒーターと熱電対だけを外に引き出して、オムロンの温度調節器につないでみた。手持ちのパナソニックのSSR(ソリッドステートリレー:AQA411VL)をオクで購入した温度表示器に組み込んだだけ。簡単に乗っ取れた。これでデェフォルトの係留時間99分と最高焼成温度1200℃の制限が無くなった。テーブルの昇降はファーネス本体の機能がそのまま使える。回路図はこれだけ。オムロンの温度調節器とSSRがあれば誰にでも作れると思う。オムロンの温度調節器は多機能なのでいろんなことができる。ファーネス本体機能も代替できるかもしれない。しないけど。この機種にはSSR制御出力が付いていなかったが、リニア電流制御出力でも4.7kΩの抵抗で電圧に変換すればOKと言うことがわかった。このSSRではたまたまOKだっただけかもしれないが、追求しません。1000℃に設定してON/OFF制御してみた。既存のファーネスと20℃の表示誤差がある。

2025.10.26

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ26(CK破折)

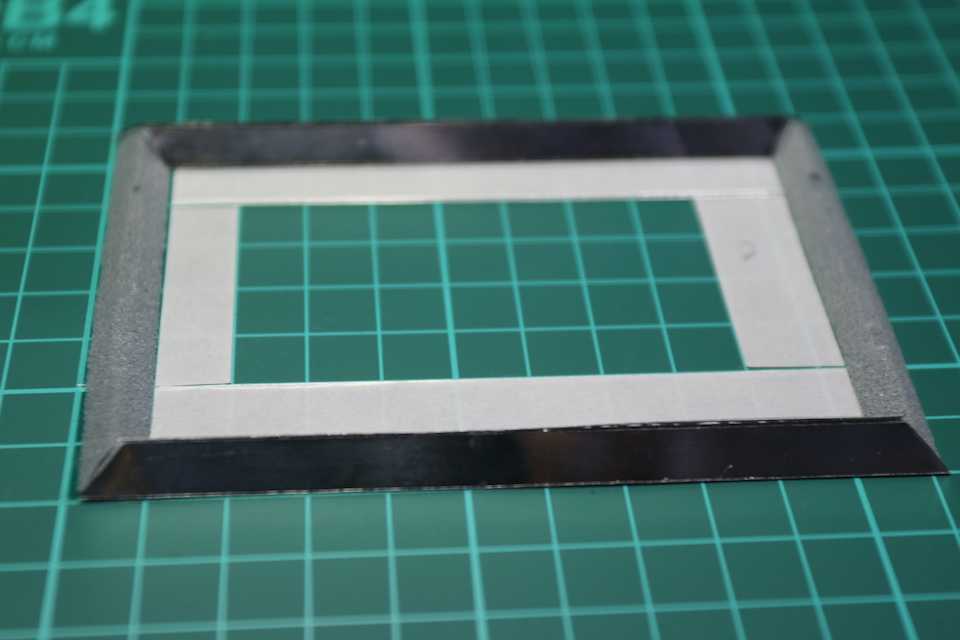

70代男性、左側456CKが壊れてもげた。残根で来られたが、抜くと入れ歯を作らざるを得ない。僕には作る時間も体力もない。外注先もない。仕方がないので、もう一度作った。こう言った患者ばかりだ。多分どこかの時点で行き詰まる。通常の治療法では抜歯しかあり得ないのだが。。歯肉息肉を除去して歯質を確保する。CRで築成型取りをして技工室での作業口腔内にフレームをセットし、咬合面は口腔内で作る。

2025.10.25

コメント(0)

-

α-TCP 0.8(ファーネスの改造0.2)

難しいことは考えないで、ヒーターと温度計だけ乗っ取ることにした。これだけなら簡単。マッフルの上げ下げのステッパーモーター駆動が1番面倒。これは本体の機能が使えることがわかった。今夜から作り始めるつもり。

2025.10.24

コメント(0)

-

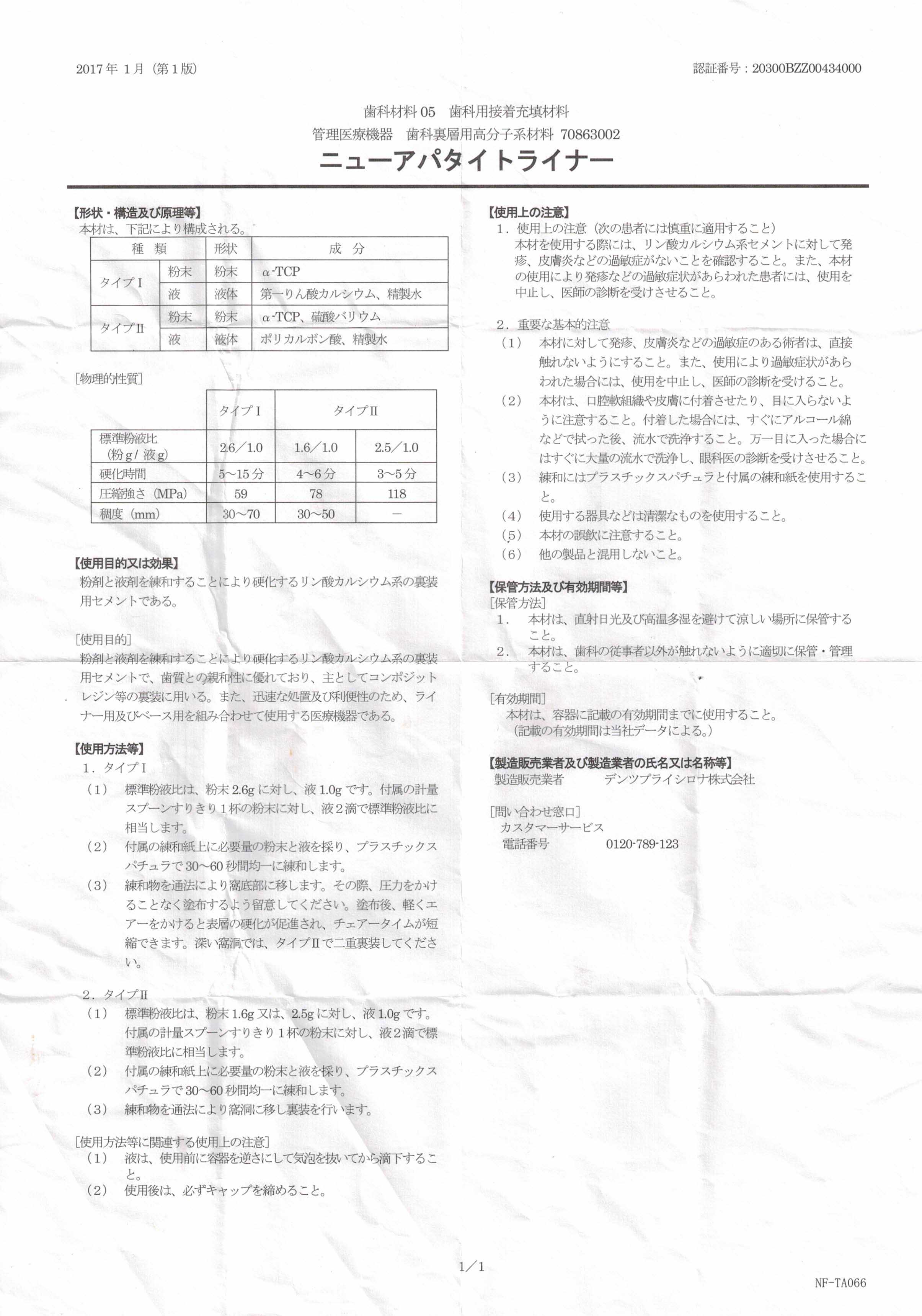

3MIX(スリー・ミックス)2

3MIX+α-TCPをいつからやっているのだろうか?と気になって過去記事を探してみた。2008/1/27の記事が初出のようだ。記事中に6〜7年前からやっていると書いているので、2001〜2002年頃からやっているのだろうか。もう少し調べてみるつもり。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200801270000/症例としてはこの子辺りが最初だったと思う。印象深かったので、消えた症例からピックアップして再々掲したと思う。当時20歳前だったような気がするが、今は40歳超えているから20年以上やっているのか。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202109180001/画像の大元を探してみたら2010年の記事だったので、15年はやっている。初診が2005年だった。3MIX-MP法が2004年からとあるので、その頃か? とすると21年前。https://www.3mix-mp.org/最初はMP法を試してみて使えなかったので、α-TCPに混和する方法に切り替えた記憶がある。初期のニューアパタイトライナーの添付文書(使用説明書)に薬剤キャリアとして使っても良い旨が書かれていた記憶がある。これは岩久先生の方法なのだろう。MP法よりこちらがオリジナルと思われる。過去記事がほとんど全部失われているので、検証が簡単ではない。ーーーここから再掲ーーー痛みが出ても数日経過程度なら3MIXで持ち直します。(数か月経過で歯髄息肉になっているものの経験もあります)ただし、3MIX(-MP法)の原法は使えません。覆髄(神経を覆う)には不向きだからです。ウチでは3MIXはセフゾン、クラビット、メトロニダゾール(糖衣抜き)等量乳鉢にて混合、これをアパタイト系ライニングセメント(商品名:ニュー・アパタイト・ライナー)に硬化する程度(耳かき一杯)混和して使用します。セメントは大きいスプーン1杯で作り、ディスポ・シリンジに詰めて適用します。歯髄の直上には多少軟化象牙質が残っても気にしません。カドウ周囲の接着に支障がなければ可です。直覆も間覆も非常に簡単です、成功率ほぼ100%!出血している歯髄もボスミン液で止血可能なら、OX等での消毒は必要なし、そのまま直覆OKです。この方法を使うようになって6~7年経ちますが、麻抜(神経を取る)は皆無。上手くいかなくて、感根処になることも数えられるほど少ない。もちろんCRが欠け・ダツリの場合はすぐに再CRしないとダメです。後で黒くなったりもしません。このようなことは経験したことはありませんね。硬化後(約4分後)CR充填しますが、ボンディング剤は(商品名:ワンナップ・ボンド)、CRはフロー系CR(商品名:テトリックフロー、これは摩耗しやすいので、今はビューティフルフローの後継品)を使用しています。今のところ辺縁漏えいも少なく安定しています。タービン(削る道具)はモリタ製JETMASTER SUPER MINI α2(ただし廃版<モリタさん復活してください!)、なるべくコンパクトなヘッドを持つものがよい、大きなヘッドだとヘッドが視界を塞ぎます、概ね海外製はでか過ぎ、使えません。ダイヤモンド・バーはシャンクが細いラウンド型(商品名:K.O.DETNALオリジナルK440SS)、ダイヤモンド・バーは色々試しましたが、これ以外はだめでした。実際の様子はここ、Freepage List の「使用している材料器具」を参照してください。3MIXをやっている歯医者さんがあれば、お試しあれ!http://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00009701.htmlこれは歯科界の現状を本音で語っている本当のことです。ウチはこの業界から撤退するつもりです。少なくとも子供達は歯科医師にはしません。虫歯も歯周病も予防可能で、子供達には予防技術・知識を伝授するだけです。歯科医療は安易な抜髄などの歯科治療の尻拭いの技術でしかないわけですから、最初からしないで済むようにするだけでよいのです。もう虫歯に関する治療というものは必要なくなる時代がそこまで来ています。ウチではもう必要ではなくなっています。それに、やっても赤字ですからね。なによりも体が続きません。歯周病の予防・管理方法は次回からでもアップ予定です。

2025.10.24

コメント(0)

-

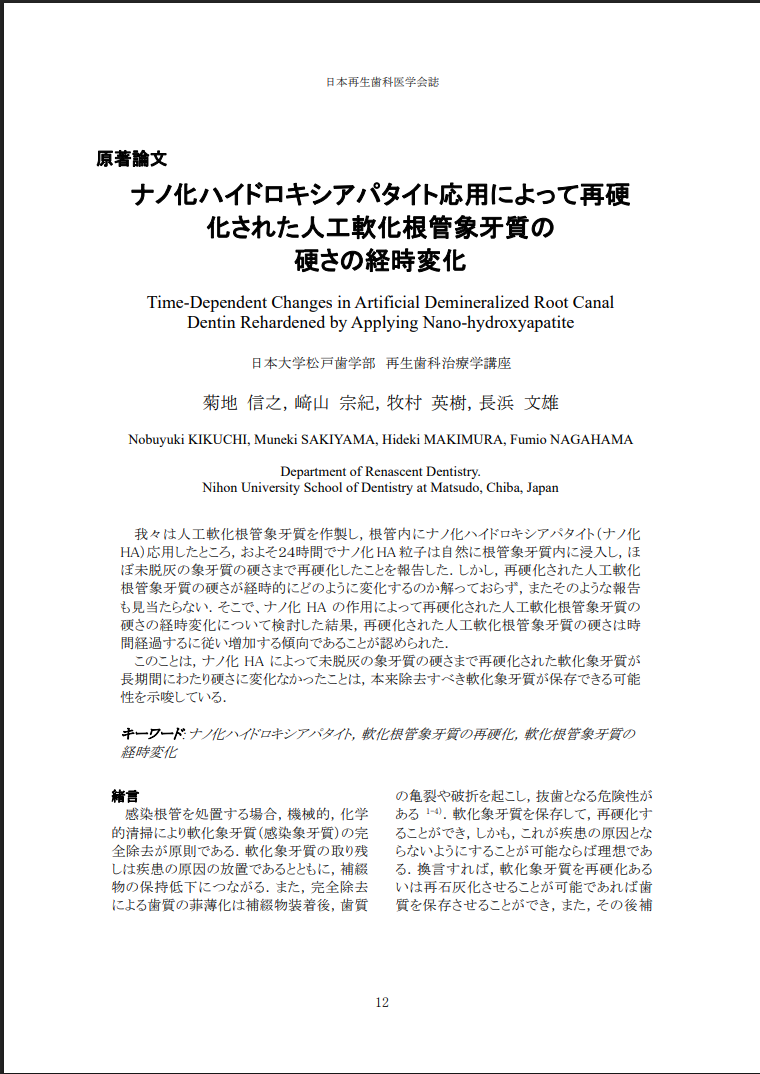

虫歯を治す方法(軟化象牙質の再硬化)

これは日本大学松戸歯学部の虫歯が治るという2013年の論文です。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jard/11/1/11_12/_pdf/-char/jaどういう事かというと、歯を酸に漬けて、人工的に虫歯を作り、そこにナノ化されたハイドロキシアパタイトを貼付すると虫歯が治った(再硬化した)という論文です。当院で使用しているα-TCPは水分があるとハイドロキシアパタイトに変化します。ハイドロキシアパタイトとは歯そのものです。うちでやっていることはとっくに論文になっているのですが、なぜか普及しないし、業界は完全スルーしています。ま、虫歯が治ってもらっては業界にとっては都合が悪いと言うことなのでしょうが、一般の患者にとっては信じられない程の朗報ではあるのです。虫歯ができても神経を取る必要もない。抜くしかなさそうな歯でも保存できる。もっと皆さんに知ってもらいたいですね!

2025.10.24

コメント(0)

-

ディープバイトの矯正治療2

15歳男子、上顎前突観が気になる。出っ歯が気になるのでどうにかならないか?という主訴だったのだが、上下顎の歯列狭窄が見られる。いわゆるディープバイトとはちょっと違うかもしれないが、治療法は基本同じというということでアップしてみたい。ディープバイトは見かけ上の分類に過ぎず、その原因は経験上、強過ぎる咬合力による臼歯部の圧下、咀嚼筋群、口輪筋の過緊張による前歯部の後方傾斜、うつ伏せ寝、横向き寝等の態癖による歯列の狭窄で、それらに伴う下顎後退が特徴的に見られる。この子の場合はうつ伏せ寝により上顎歯列の狭窄(横幅が狭い)し、それに伴い前歯部が外側に弾かれて出っ歯に見える。それだけではなく、噛み締めによる下顎の臼歯部の低位、下唇を噛む等の習癖もあるかもしれない。治療方針は上顎歯列を拡大床装置により拡大しつつ、仰向けで寝るようにして、なるべく前の方で噛んでね。と指示するだけだ。最近は体力の低下でフルブラケット矯正が億劫になってきたので、お金も欲しくないし、なるべく簡単でコストが掛からない方法を考えて実践している。早く綺麗に治そうと思えば最低でも下顎はフルブラケットした方が良いかもしれないが、コストは20倍だ。前回の症例参照。直近の画像は撮るのを忘れたが、だいぶ良くなっている。では時系列でどうぞ寝相等の態癖による典型的な歯列狭窄だ。歯学部では西洋ベル型の歯列と習うが、うつ伏せ寝によってこうなるとは習わない。2ヶ月後

2025.10.23

コメント(0)

-

ディープバイトの矯正治療1

16歳女子、下顎後退位、両側性顎関節症で口が開かなくなって、近所の歯医者をハシゴしたが治らずうちに来た。ディープバイトというのは時折見かけるが、下顎が後方に変移していて、顎関節に負担がかかりやすい噛み合わせだ。少し前の方で噛める噛み合わせにしてあげると治る。見かけも同時に治る。では時系列でどうぞディープバイトは下の前歯が上の歯に隠れて見えない程に噛み合わせが深いということだ。下顎が後方に行き過ぎていることがほとんどなので、ちょっと前で噛めるようにしてあげると改善する。その噛み合わせの位置だと臼歯部に隙間ができるので、それを埋めるような歯列矯正をすれば良い。下顎の3、4間に上下的な段差があるので、ワイヤーが一直線に並べば良い。一直線に並ぶどころか、臼歯部をさらに揚げている。1年1ヶ月後治ったのでブラケットを外した。新しい噛み合わせに慣れたことを確認する。デュアルバイト(元の位置でも噛める)にならないように注意する。1年5ヶ月後3年後、まあまあ安定している。

2025.10.22

コメント(0)

-

秋の足音

勘のいい人は文明崩壊の足音が近づいてきているのが聞こえていると思う。それでもそんなことは人間界だけの話で、秋の足音とは関係がない。

2025.10.22

コメント(0)

-

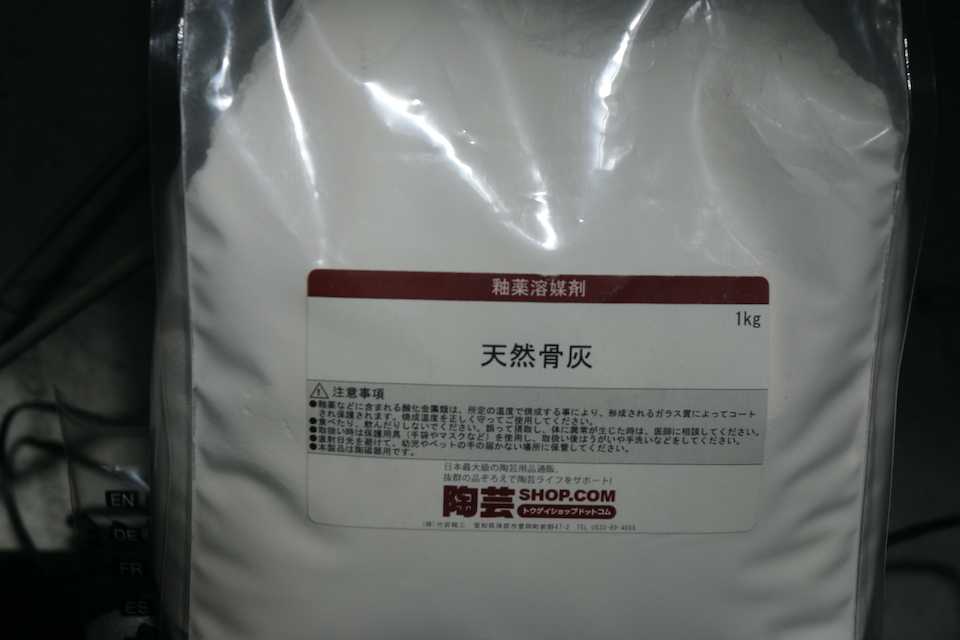

α-TCP 0.7(アルファ-リン酸三カルシウムの製造0.3)

まず牛骨粉を焼いてみた。まず水洗してマイナスイオン成分を除去して乾燥工程。乾燥は100℃さらに乳鉢で細かく挽いて、1200℃で焼成、1200℃と言うのはこのファーネスの上限温度と言うだけ。もっと高い方が良いと思う。焼成時間は長い方が良いと思う。1200℃で10時間ほど焼成したのだけれど、TCPは十分に生成していなさそう。

2025.10.21

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ25(ポスト脱離)

70代女性、右上34、ポスト脱離通常はブリッジの再治療か、それが無理なら抜歯して取り外しの入れ歯にするのが一般的なやり方なのだが、本人は痛くはないし、30年持ったし、このままでいいんでない?とおっしゃるが、このまま放置すると僕が入れ歯を作るハメになる。そんなものを作る体力はない(外注しないので)。で、どうにか持たせる方法を考えた。残根は虫歯で再治療はできない。仕方がないので、ポストを除去して外形はそのままに再建することにした。ブリッジの本体はそのままに、ポストだけを除去する。歯質は弱っているので、もう一度ポストを入れてブリッジを作ることはできない。α-TCP があればそれでカバーするが、なければカルボキシレートセメントを使うと良い。合着用で良い。α-TCPのように虫歯の再硬化作用(虫歯を治す効果)はないが、カルボキシレートセメントには亜鉛が含まれているので、歯が虫歯になりにくい。亜鉛は歯質の代わりに溶けてくれる。これはカソード防食と呼ばれている。亜鉛は歯質(ハイドロキシアパタイト)よりイオン化傾向が大きいからだ。矯正用の即充で外形を作る。CRで化粧してその場で終わる。だつり

2025.10.21

コメント(0)

-

水漏れ10万円の無駄

1年も水漏れを放置していたら10万円も下水代に払っていた。ちょろちょろだったので放置していたら痛い目に会った。ガス滅菌用の使っていない配管だったのでエンドキャップを嵌めるだけだったのだが、菅径がよく分からず、全部買って1番最後が当たった。25:ガバガバ、16:入らん、、20:やっと当たり。ホムセンを3回も往復して、サンダーでカットするときに指は切るし、止水栓が分からず、靴はびしょびしょになるし、最悪。

2025.10.21

コメント(0)

-

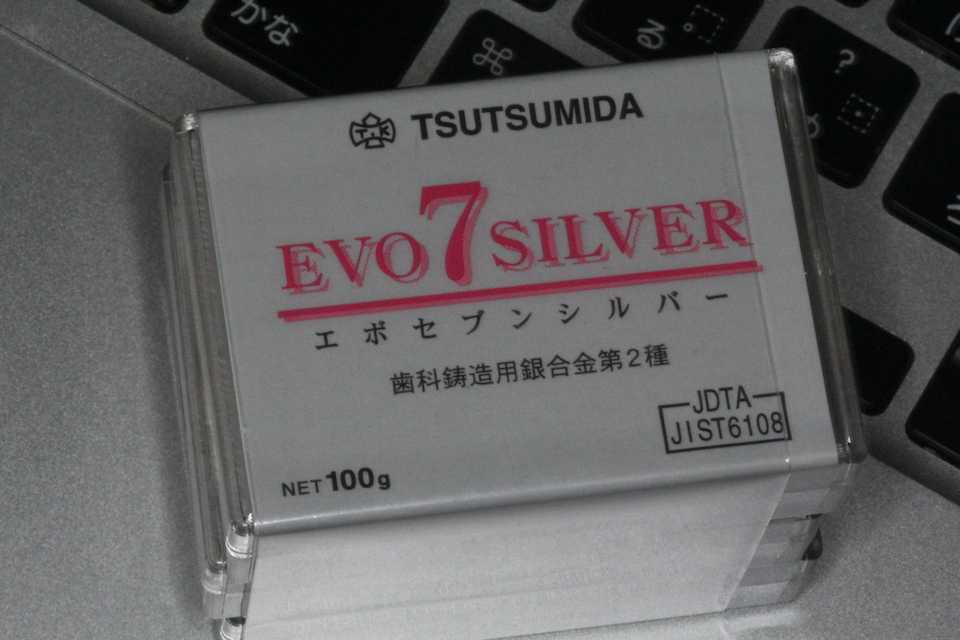

銀価格も高騰

2022年のウ露戦争以降、ゴールドの価格が2倍とかに高騰して到底庶民の手に届くような価格では無くなって、宝飾店の店頭で見てもネックレスが切れそうなくらい細くなっている。高すぎて歯科用にも使えなくなって久しい。銀も同じで金の1/100の価格ではあるのですが、釣られ高で、歯科用銀合金の価格も数年前の2倍になっている。うちで使っている堤田金属さんの銀合金も100g15000円だったのが30000円近くになっている。世界経済が破綻(現代文明の崩壊)する前兆と捉えた方が良いでしょうね。

2025.10.20

コメント(0)

-

α-TCP 0.6(ファーネスの改造0.1)

オクで購入した温度調節器には設定温度まで上昇するとONになり、設定温度を下回るとOFFになるリレー制御のブザーが付いていた。OMRON E5CC-CX2ASM-006 という機種だった。ON/OFFリレーは7,8と9,10端子だ。しかしSSR(ソリッドステートリレー)を直接制御できる端子は付いていない。SSDを制御するには別の直流電源が要る。マニュアルのP.65のリニア電流出力って?抵抗で電圧に変換できるのかな?P.68のオプションの伝送出力ってなんだろう?外部電源無しでなんとかならないのか?マニュアルが膨大すぎて?読み込めないw。。これは以前ソーラーと商用電源を切り替えるために作っておいたオルタネートスイッチだけれど、これに使っているSSR(AQA411VL)が使えるがDC4V〜32Vの別電源が必要。でも接続は簡単だ。温度上昇速度制御が必要なら、SSRをPWM制御する。後はマッフルの上げ下げに使うステッパーモーターのコントローラだが、SLA7078MRと直線カット用に作ったNE555を使った発振器でなんとかなるだろう。と言うわけでポーセレンファーネス コモドール75の制御基板を別回路で乗っ取る目処が付いた。とりあえず、牛骨粉を焼いてみる。オリジナルは係留時間が最大99分なので足りないのだが、上手くいきそうなら乗っ取り制御基板を作るつもり。

2025.10.19

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ24.1(歯牙破折)

80代女性、左上5、歯冠破折つい飴玉を噛んだときに歯が負けて割れてしまった。高齢になると歯は脆くなるが、神経を取った歯(僕が取ったのではない)は劣化が早い。よく持った方だ。破折すると通常は抜歯になるが、どうにか持たせる方法はある。CRである程度修復して補強冠を装着してメンテナンスを続ける方法だ。では時系列でどうぞ技工室での作業からこれなら次の日にはできる。ここから診療室。破折した口蓋咬頭は外傷力を緩和するために小さめに作った。

2025.10.18

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ24.0(歯牙破折)

80代女性、左上5、歯冠破折つい飴玉を噛んだときに歯が負けて割れてしまった。高齢になると歯は脆くなるが、神経を取った歯(僕が取ったのではない)は劣化が早い。よく持った方だ。破折すると通常は抜歯になるが、メンテナンス歯科をやっている手前、抜く訳にもいかず。。というより抜いた後の処置が、こちらも高齢化で体力が追いつかない。ブリッジだのインプラントだの入れ歯などの後対応ができない。こんな症例が毎日何人もやってくるようではそろそろ飽和する。で、2回で終わる方法を考えた。しかも技工作業も難しくない。高齢化社会でも一定のサービスを維持する為の策を考えるのは仕事の1つだと考えている。こう言う治療法は機械では無理なのだ。機械の仕様に合わせて削りまくるしかないのだから。抜きまくって総入れ歯、と言ってもそれを作る技工士が絶滅危惧種だ。総入れ歯なら材料次第で3Dプリンターで作れるかもしれない。近い将来そうなるだろう。歯医者は抜くだけ。後は機械がなんとかする。あ〜ぁ。。破折片は除去して見ると、歯肉縁下とは言え、幸い上の方で割れていたので、電気メスで破折線まで歯肉を切除してCRで控えめに再建、補強冠の型取りして、次の日にセットして終了。処置が終わっても硬いものは食べないように!と注意喚起することを忘れない。こう言った症例が全体的な高齢化で爆増しているが、こっちも高齢化で対応が追いつかない。どうなるんだろう。。では時系列でどうぞなんかヘン、舌触りがおかしい、何か挟まっているのだろうか?噛むと痛いが、何もしないと痛くないと言うことだったが、しっかり歯が割れている。つづく

2025.10.17

コメント(0)

-

α-TCP 0.5(ファーネスの改造0.0)

手持ちのポーセレンファーネスを使ってハイドロキシアパタイトを長時間焼成してα-TCPを作ろうとしているのだが、この機種は係留時間が99分までしか取れない。どうにかならないかと思って、内部を開けて見てみた。マイコンはZ80系のもので、内部クロックで動くらしく、外付けの水晶発振子の周波数は1.2kHzと低かった。これは動作クロックではない。動作クロック周波数を下げて動作時間を伸ばすのはできないみたい。下げるにはROMを書き換えて交換しなくてはならないが、そんな気力はない。多機能なのでRAMのメモリー容量の余裕も少ないのだろうと思う。マイコン制御はすっ飛ばして直接ヒーターとか上げ下げのモーターをコントロールしようと思って、使われているパーツを調べてみた。これはヒーター制御用のトライアックでゲート波形を見てみたが、こんなかんじ。これはマッフルを上げ下げする為のユニポーラステッピングモーター。この辺りがそのモータードライバーらしいが、手持ちのドライバーが使えそうだ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202305270003/https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202406160000/SLA7078MRTロジック入力電圧が最大0.75Vddらしいので要注意。温度制御器はオムロンの中古品らしいのだがポチしてみた。E5CCって書いてあるけど、メーカーサイトには同じものはないみたい(?)。設定温度に達したらブザーを鳴らせるそうなので、何らかの外部制御出力があるのだろう。

2025.10.17

コメント(0)

-

試作スピーカー31.6(実証機の磁気回路と振動板アセンブリ)

VPの引き出し線をジンケート処理して銅メッキしたところにハンダ付けするのはやめて、アルミ製のVPに錦糸線を直接ハンダ付けすることにして取り合いを検討したところ、錦糸線がフレームに干渉することが分かり、設計変更するしかなかった。要するに振動板アセンブリをリフトアップして、それに対応するVPを切り直すということだが。それ以外は完成した。いつからこの試作機というかモードレス実証機を作り始めたか?は2016年から2021年までのブログ記事が飛んだので、はっきりしないが、2018年頃から始めたようだ。もう7年以上かかっている。それももうすぐ終わって計測に入る。そして実機の試作機に取り掛かる。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202305290001/

2025.10.16

コメント(0)

-

α-TCPがないとできない症例1

α-TCPが入手困難になっている件を深く憂慮せざるを得ません。ということで、α-TCPがないとできない症例というタイトルでシリーズ化してみることにした。どういった症例かというと、まずは露髄や仮性露髄で軟化象牙質だらけの症例を神経を取らずに1回で修復する場合だろう。歯髄に細菌感染していて痛みが出ている場合でも3MIX+α-TCPで覆罩すれば歯髄を保存できる。これは歯髄切断法や根管治療の要素が強くなる。他には、前回、前々回のような歯肉側に軟化象牙質やクラックが生じているケースを1回で治す場合だろう。70代男性、左上7、外傷性咬合、自発痛-この方は子供の頃から不必要に咬合力が強く、食事のたびにかかり続ける長年の強過ぎる応力で疲労が蓄積して「応力腐食割れ」に似た腐食(虫歯)が発生する。補強冠を入れて崩壊を防いでいたが、とうとう遠心隣接面が崩壊した。切削バーもスプーンエキスカベータも届きにくいし、歯肉側のエナメル質も失われていて、象牙質も軟化象牙質に近くなっている。通常治療では神経を取ってクラウンを被せるということになるのだが、治療困難な1番奥の歯では頑張っても上手く行く可能性は低い。患者も何度も通わせられた結果、歯の寿命は短くなるだけだ。結局、抜歯とインプラントを勧められる事になる。しかし咬合力が強いとインプラントの対合歯が傷むことになり負の連鎖は続くので、外傷性咬合のある方はインプラントは禁忌になっている。今回の実際の治療法はマージン付近の1mm幅だけは接着シロの為の健全歯質を確保し、露髄しない程度に軟化象牙質を除去し、3MIX+α-TCPで覆罩し、歯質の再硬化を期待するしかない。再硬化力の弱い他のα-TCP以外のセメントでは失敗する可能性が高い。では時系列でどうぞ直視下ではこんな感じで、患部が見えないのでミラーテクニックが必要になるが、器具も届きにくいので術者も絶望的な気分になる。患者はこんなものか。。と思うだけだ。通常治療では地獄を見るかもしれない。3MIX+α-TCP

2025.10.16

コメント(0)

-

CRの2次カリエス0.2

30代男性、左上7、近心CR2次カリエス(当院での処置ではない)、外傷性咬合前回とは違う方で、前回の方は政治家でしたが、今回の方は陶芸家です。いずれも歯を食いしばって頑張っておられるのでしょう。CRは剥がれやすく、また虫歯になってしまうと言われますが、そうでもない。ちゃんとやれば長持ちする。ただ術者の熟練度が高く、適正な材料を使ったとしても、患者に外傷性咬合があると2次カリエスが起こる。前回もそうだが、外傷性咬合があるとCRに限らずトラブルは起こりやすい。急速進行型の虫歯になり、内部に深く虫歯が進行する。では時系列でどうぞCRが脱離すると内部が虫歯になっていて、食べ物がはさまるので気が付く。食渣を除去するとすでに歯肉が虫歯の穴に迷入し始めている。歯肉を電気メスで除去したが、出血のコントロールが難しかったので、CR充填は次回にすることにした。水硬性セメントとデュラシールでカバー1週間後に治療再開。この方はご近所なのですぐに来てもらえる。前回の方は東京在住なので、簡単には来られないので、出血してもその場でなんとかするしかない。軟化象牙質を全部除去すると露髄しそうなので、α-TCPの再硬化作用に期待することにした。1次CR。1番奥の7番なのでCRでの処置は難しい。通常はインレーになると思う。ストリップスや隔壁の類は使うとかえってちゃんと充填できない、スーパーテクニックを使うしかない。途中経過を撮影している余裕は流石になかった。信じられないかもしれないが、デンタルフロスも通る。

2025.10.15

コメント(0)

-

CRの2次カリエス0.1

30代男性、右上6、隣接面カリエス、CR充填後(当院ではない)の2次カリエス、外傷性咬合(食いしばり)有りストレスフルな生活をされているようで、食いしばりがひどい。今日は、10ヶ月程前に時間がないのでα-TCPで仮充填しておいた歯の治療の続き。とりあえずα-TCPを除去し始めたが内部の象牙質は硬化している。虫歯はα-TCPで治る。再度3MIX+α-TCPで覆罩してCR充填した。歯肉縁下に虫歯やクラックが及んでいたができる限り取り除いた。歯肉側のエナメル質は取らざるを得なかったが、これ以上取ると大穴が開く寸前までいった。象牙質のクラックが少し見えるが、α-TCPで治って欲しい。食いしばり対策にハードタイプのナイトガードも作った。遠くにお住まいの方なのだが、何かあったら飛んで来る!とおっしゃる。では時系列でどうぞα-TCP頬側の虫歯は追求するしかない。こういった歯肉縁下の窩洞はストリップスを使うと出血するだけで上手くいかないだろう。ましてやラバーダムなど歯肉縁下にはかからない。虫歯は細菌感染症と信じて疑わないのが業界の一般常識だが、実は違う。虫歯は金属の錆・腐食と同じ電気化学的なハイドロキシアパタイト(歯の主成分)の腐食現象なのだから細菌とは無関係だ。根管治療と違って虫歯の治療にはラバーダムは要らない。ネット上にはラバーダムを使わないと本格の歯医者ではないかのように語られているが、恐ろしいまでの洗脳と思い込みだ。歯科治療はカルトの世界ということだ。歯が自然に再生するα-TCPは歯科治療用には入手できなくなった。そんなものが普及しては神経も取らなくても良いし、削って被せることもない。失業が怖い向きがあるのではないだろうか?そうとしか考えられない。歯は歯医者に取っては飯のタネ、喰いものにしか過ぎないのだ。歯科業界は魔境と言っても良いだろう。難しかったので途中経過を撮る余裕がなかった。

2025.10.14

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ38.3

40代男性、左上5、歯根破折、歯性上顎洞炎前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510130002/今日は再建した歯根を綺麗にして3MIXを添加した生食水入りシリンジで消毒した抜歯窩に挿入・固定するまで。再植後2週間は生着していないので、固定が外れたら修復します。歯槽骨の状態が良ければ1ヶ月で噛ませることができますが、歯槽骨が綺麗に新生するには骨折と同じで3ヶ月かかります。あらかじめ両隣の歯牙の隣接面に維持溝を掘ってスーパーボンドを塗布しておく。では時系列でどうぞグッと押さえる押さえながらスーパーボンドで固定その上にCRで固定。こうすればスーパーボンドが硬化するまで指で押さえておかなくても良い。ダミー部分は矯正用即充で作る。これは硬化が速く強度があるからだ。デュラシールで包帯、抗生剤、痛み止め投薬4日バイトは噛まないように開ける4日後、デュラシール除去。副鼻腔炎も治ったらしい。終わりかな?

2025.10.14

コメント(0)

-

試作スピーカー31.5(ジンケート浴検討)

酸化亜鉛(金属亜鉛)水酸化ナトリウムめっき添加剤(各メーカーの光沢剤、添加剤など)を含んだめっき液で作られているのが一般的です。ジンケート浴の場合は水酸化ナトリウム濃度を亜鉛濃度で割った値(R比)で管理します。R比=水酸化ナトリウム (g/l) / 亜鉛 (g/l)https://www.taihogroup.co.jp/media/tech_zinc/a29入手可能なアルムーバのNaOH濃度はこの程度と思われる。アルカリエッチングの場合、アルミニウムが溶解していきますので入れ過ぎないように注意が必要です。弊社では、苛性ソーダ濃度40g/l・液温40℃・時間1分でおよそ1/100ほど溶解する設定にしてアルカリエッチングをおこなって寸法の変化を把握しています。https://www.taihogroup.co.jp/media/tech_zinc/a29【ジンケート浴】亜鉛濃度は10g/L程度が使いやすい。亜鉛濃度が高いと電流効率は上昇するが均一電着性が低下する。最近の均一電着性タイプは光沢剤の働きにより。Zn濃度を12~15g/Lの高濃度にしても均一電着性は良好である。苛性ソーダ濃度は90g/L以下になると陽極が不導態化し金属濃度が低下する。苛性ソーダと金属の比はR比10以上が必要である。R比=NaOH/Zn R比が低いとめっきのフクレを生じ易い。また、苛性ソーダ濃度が150g/L以上になると特に浴中に炭酸ソーダが多い場合は、光沢剤の溶解性が低下し光沢不良になることもある。光沢剤量が不足すると高電部にコゲを生じ易くなり、多過ぎるとフクレや二次加工性が悪くなる。90g/L以上のNaOHの入手は困難だ。アルマイト処理の流れhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202402120000/

2025.10.13

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ38.2

40代男性、左上5、歯根破折、歯性上顎洞炎前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510120000/今日は歯根内部の軟化象牙質を除去してスーパーボンドの筆積みで組み立て再建するまで。では時系列でどうぞ綺麗にしたらパーツを合わせてみる。通法どおりエッチング処理をしてスーパーボンドの筆積み2つのパーツの両方にスーパーボンドを積んで液を塗って合わせる。接合面に過不足が無いようによく確認する。足りない部分には少しこじり開けてスーパーボンドを足す。ポストは入れた方が良い。強度が増す。スーパーボンドで覆ったら、コア状にCRで整える。つづく

2025.10.13

コメント(0)

-

試作スピーカー31.4(磁気回路0.3)

試作機というより実証機なのだが、振動板のVPのアルマイト処理とジンケート処理と銅メッキだけになったので、磁気回路や振動板アセンブリに端子を取り付けたりしていた。磁気回路のギャップ磁束密度の調整が難しい。この辺りの誤差がモードレスにどの程度の影響が出るか。フィールドコイルに0.5A流すとギャップ幅3mm、ギャップ磁束密度143mT

2025.10.13

コメント(0)

-

試作スピーカー31.3(磁気回路0.2)

磁石が届いたので、実用試作機の磁気回路を組み立ててみた。ギャップ幅2mm、ギャップ磁束密度は290mT程あって、指を詰めそうで危険。

2025.10.13

コメント(0)

-

α-TCP 0.4(アルファ-リン酸三カルシウムの製造0.2)

300℃で75分で黒焦げになったので、ルツボに移して800℃で180分の設定にした。120分くらいで痺れが切れそうだが。たぶん炭素が飛んで白くなると思う。それがハイドロキシアパタイト(HPa)だ。できたHApを水洗してマイナスイオン系の不純物を除去し、それをさらに高温で焼成してTCPを生成する。520℃付近まで上昇、ちょっと白くなってきた。白いのがHAp。600℃780℃840℃。900℃まで上げてみるつもり。900℃で2時間係留

2025.10.12

コメント(0)

-

α-TCP 0.3(アルファ-リン酸三カルシウムの製造0.1)

売っていないのなら作るしかない。それがうちの基本w多量に作って販売するほどはできないだろうが。まずはスペアリブの骨を洗って乾燥工程。300℃2時間温度、時間設定はテケトーなので真に受けないように。

2025.10.12

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ38.1

閲覧注意!40代男性、右上5、歯根破折、歯性上顎洞炎前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510110001/この症例は歯根が破折しているので、スーパーボンドで張り合わせて歯根を再建する必要があり、1つ前の症例より難易度が高い。破折して数年経過しているので、歯根内部は軟化象牙質(虫歯)になっており歯質はペラペラだ。こんなものでも保存できるのか?と思う歯科医師は多いだろう。通常は何も考えずに抜歯して捨てる。今日は抜歯するまで。全体の画像は通常より増量します。全部で40枚程度になります。では時系列でどうぞ咬合高径を維持するためにブリッジの後ろは残す。メタルコアはとっくに脱離していて、内部はドロドロになっている。抜くときにヘーベルで圧迫されてプラーク(細菌の塊)がニュルッと出てくる。抜くときに膿瘍がズルズルと着いてくる。膿瘍は歯根と同じくらい大きい。膿瘍とは人間の免疫系が細菌等の異物と戦っている組織のこと。顕微鏡で見ると繊維組織の中に細菌と免疫細胞がいっぱい。上顎洞に炎症が波及しているはずだ。これが歯根。アクセサリーポイントがハミ出ている。根尖から根管充填材がハミでてはいけないのだが、現実はこんなものだ。割れ口を開いてみると、内部は真っ黒。硫酸塩還元細菌の住処で細菌のウンコのFeS(硫化鉄)にまみれている。根管充填も理想とはほど遠く、メインの根管は2つに見えるのだが、まともに根充されていない。いくら顕微鏡を使おうが、最後はメクラでやるのだからこんなものだ。神経など取ってはいけないことがよく分かると思う。つづく

2025.10.12

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ38.0

40代男性、右上5、歯根破折、副鼻腔炎まずはレントゲン写真でのbefore/afterからbeforeafterものすごく細菌まみれだったので、副鼻腔炎に感染が波及していたのでしょう。数時間後には副鼻腔炎の症状も消えたそうだ。つづく

2025.10.11

コメント(0)

-

試作スピーカー31.2(エッジの製作1)

近日中に動かせるところまでいけるかも。

2025.10.11

コメント(0)

-

試作スピーカー31.1(VPの製作22)

だいぶ形ができてきた。

2025.10.10

コメント(0)

-

よく分からない症例

30代女性、左上5、遠心CR多少動揺があるので咬合性外傷があるように見える。沁みるとか時々ジンジンするとかの症状があるが、虫歯系の症状とは区別が付きにくい。以前CR充填をしたことがあって、その時も歯肉縁下に及ぶカリエスだったので出血した。出血するとボンディング剤の接着不良が起こることがあり、辺縁漏洩があるのかもしれないと思って再治療に踏み切った。今回もかなり出血したので歯肉に限局した麻酔をして電気メスで歯肉切除した。電気メスのチップが歯根に接触すると電気ショックを感じたらしいので歯髄はまだ生きているようだ。既存のCRを除去してみたが、前回のα-TCPは綺麗だったのでひどい漏洩があったようには見えない。α-TCPを使って歯髄を保存するには辺縁漏洩があると失敗するので、CRのボンディングシステム以外では上手くいかない。印象(型取り、スキャニング)してインレー・クラウンを作るケースでは漏洩するので失敗すると思って良い。α-TCPを使い印象してインレーを作る場合は内部の歯質はCRで覆う必要があり、その上にインレーをセットするという形になる。かなり面倒な処置で治療回数もかかるので、その場でCR充填してしまった方が早い。多少技術的には難しいとは思うが、できないことはないのでチャレンジして欲しい。このような歯髄に虫歯が達している症例では通常治療では神経を取ってクラウンを被せるということになるが、それでは5、6回の治療回数とそれなりの費用もかかり歯の寿命も短くなる。抜いてブリッジや義歯、インプラント等の治療回数のかかる悠長なことはうちのような野戦病院ではやっていられない。どうしてもその場で終わるしかないのだ。型取りしてCKを入れる治療でも2回で終わる。α-TCPが入手できなくなればそれも厳しいので困った。歯肉縁下3mmくらいなので、しかもよく見えないので、歯肉に切削バーが触れて出血させてしまう。白いのは前回(2、3ヶ月前)のα-TCPこれは今回のα-TCP。奥の歯肉側のCRも除去している。ここからCR充填。ストリップス等は使っていないがフロスは入る。オーバーしたCRはトリミングした。これで経過観察。

2025.10.10

コメント(0)

-

α-TCP 0.2(アルファ-リン酸三カルシウムの製造0.0)

なぜだか分からないがメーカーが売ってくれないので、自作してみることにした。化学合成は色々と面倒なので、動物の骨から焼成過程を経て作る方法がシンプルで良いし、歯科技工用の焼成機の手持ちがあるのでやってみようと思う。電気代が凄そうだが。原材料や焼成方法はネット上にもたくさん落ちています。探してみてください。これは最高温度900℃最高温度1200℃

2025.10.09

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ25(痛いのを通り越している症例)

40代女性、左上4、C2、自発痛-何年もPMTC(クリーニング)に通院されていて、本人も歯科衛生士も気が付かなかった虫歯なのだが、内部の象牙質が溶けて無くなっている。これでも虫歯の分類ではC2なのだが、これで痛くないそうだ。ずっと昔痛かったような気もする・・とかあまり気にされていないようだった。虫歯がひどくなっても2次象牙質ができて歯髄は守られている。通常このような虫歯の治療は歯冠は落として神経を取って差し歯にするというお定まりのコースを辿るのだが、α-TCPとCRのダイレクトボンディングシステムがあれば、これ以上歯を傷付けなくても良い。そのα-TCPが入手できないではこんなことはできないのだが、できては困る勢力もあるんでしょうかね?α-TCPがあっても誰でもできるわけでは無いのだけれど。ストリップスとかマトリックスとかも必要ない。では時系列でどうぞ2次象牙質。歯髄に蓋をする。α-TCP。これはハイドロキシアパタイト(歯そのもの)に変化する。その周りの軟化象牙質(虫歯)も再硬化する。これは虫歯が治るということだ。根管治療では根管がハイドロキシアパタイトで閉鎖される。α-TCPは究極の歯科材料だと言える。緊密な密閉環境(CRのボンディングシステム)では歯が再生する。

2025.10.08

コメント(0)

-

α-TCP 0.1(ニューアパタイトライナー添付書類)

歯科治療の万能素材 α-TCPそのもののセメント「ニューアパタイトライナー」は正式に国の認可を受けた歯科用セメントとして3年前までは市販されていましたが、今は販売終了となっています。特に難しい成分ではなく、共同開発者の新潟大の岩久先生の論文によると3MIX等のドラッグ・デリバリーシステムとして開発された経緯があります。生体親和性が高く、これがあれば露髄していても痛みが出ていても神経を取らなくても済むセメントだったのですが、再販どころか、今は歯科医院での歯科治療目的でも入手できないことになっています。なんだがおかしなことになっています。何が起こっているのでしょうか?これはデンツプライ山金のカタログから抜粋

2025.10.08

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ37.5

30代男性、右下5、Per前回のつづきで、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510070000/2年半ぶりにいらっしゃったので、口腔内規格写真での今日の画像です。レントゲン写真も撮ったのですが、自動現像器が古くて不調なのでまだ現像していない。神経を取っているのでクラックは入りやすい。いずれ補強冠が必要になるだろう。骨植は非常に良く問題なく生着・機能している。歯列固定は1箇所を除いて脱離していたが、その1箇所も除去した。以下全て鏡像(左右が前回までと反対)レントゲンはその内アップ予定

2025.10.07

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ37.4

30代男性、右下5、Per前回のつづきで、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510060000/今日は再植過程です。再建した歯を元の抜歯窩に戻すだけですから、打ちたい場所と打てる場所が必ずしも一致しないインプラントと違って難しくありません。ま、当然。再挿入前に隣在歯に強固に接着固定しないと予後が良くないので両隣にあらかじめリン酸処理してスーパーボンドを塗布しておきます。止血をある程度確認したら押さえながらスーパーボンドを塗布し、CRで固めると指を離すことができる。デュラシールで創面を覆い異物が入らないように包帯する。抗生剤4日分投与し、包帯は4日から1週間後に除去する。バイトは強く当てないように。

2025.10.07

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ37.3

30代男性、右下5、Per前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510050000/話が前後するのだが、今日は抜歯直後にしておくべき抜歯窩の膿瘍掻爬と3MIX添加生理的食塩水での洗浄の過程だ。膿瘍掻爬はしつこくする必要はなく、膿瘍は柔らかいので軽く抜歯窩を擦り上げるだけで良い。しつこく掻爬すると残っている歯根膜関連の細胞が壊れてしまう。では時系列でどうぞここでは通常の鋭匙を使っているがスプーン型の方が膿瘍を掴み取るには良いと思う。3MIX添加の生食水をシリンジに入れて洗浄する。生食水は20mLのものを直径5cmくらいの小型のシャーレ2つに振り分けて入れておき、その中に3MIXを少し振り入れる。1つ目のシャーレには抜歯した直後の歯根を入れ、2つ目のシャーレには綺麗にした歯根や再建して再植直前の歯根を入れるようにする。シリンジにはあらかじめ吸い上げておく。2回目以降は綺麗なシャーレから吸い上げる。つづく

2025.10.06

コメント(0)

-

α-TCP 0.0

α-TCPの入手先ということで太平化学産業株式会社をご紹介しましたが、一般には販売していないという情報がありましたので、購入サイトに行ってみましたら、確かに大学や研究機関にしか売らないということでした。数年前まではサンプル価格で1kgで14万円(140円/g)で入手可能でした。他のサイトでは売ってはいますが、1gで28000円、10gで126000円、粒度が0.5mmのもので半額という価格です。他にも海外では。。確かニューアパタイトライナー2の粉(α-TCP)の価格は15gで3000円位でしたので、サンプル価格と同じくらいでした。保険適用品でしたが誰も使わないのかディスコンになってしまいました。それがいきなり200倍の高騰ですからね。α-TCPは歯科治療では夢のような素晴らしい特性を持った応用範囲の広い素材なのですが、知らないということは恐ろしい。これだけで既存の歯科治療体系がひっくり返るほどのポテンシャルを持っているのですが(だからか)、いつの間にか入手困難品になっているようです。ネット上でα-TCPに関する情報を集めていたら、研究室レベルではα-TCPが生体内でハイドロキシアパタイトに変化?誘導も?するということは知られているらしい。これは歯質に触れると軟化象牙質(虫歯)が再硬化するとか、2次象牙質ができやすいとか、根管がひとりでに埋まって根管充填が不要になるとかいう僕の経験を裏付けている。知っている人は知っているわけで、確かにこれが普及してしまうと歯科医療に革命が起きてしまう。神経を取る必要がなくなるので、神経を取ってクラウンを被せるとか、根管治療すら必要なくなってしまうかもしれません。しかし、漏洩の問題をクリアするにはCRと合わせて使うしかないので、治療技術体系も大きく変わらざるを得ません。これらの処置には1回当たり1g〜2.5g程度のα-TCPを使うのですが、上記の治療単価の数十万円が稼げなくなるだけではなく技術的難易度が爆あがりする可能性があるということは世界中の歯科医療経済にとっては脅威だろう。患者には朗報だが。こうして見ると1g28000円というのも高くはない、妥当な値段かもしれない。ただ日本では保険診療適用品として認可されているので、今更認可を取り消したり、使用を制限したりはできないだろう。研究室用途に限定販売するか、値段を高騰させて使用を制限するしかないのだろう。牛骨灰から作れないこともないでしょう。焼成器くらいは要ると思いますが。、。

2025.10.05

コメント(0)

-

トイレの漏水の修理

水漏れがあるというので、配管部品を分解していたら壁から出ているニップルが腐食していたため折れた、、このニップルを除去しないと新しく配管できない。困った。。30年も経てばこんなものでしょう。診療室が水浸しにになって大変だった。スクリューエクストラクターで抜こうとしたがぐずぐずに腐っていてだめ。仕方がないのでディスクグラインダーで縦に溝を入れてディスク交換治具を挟んで木槌で叩いたら回ったので、プライヤーつかんで回したら抜けた!新しいニップルを取り付けて一挙に組み立て完了。錆びて腐食しているだけではない。ミネラル分が析出している。抜けないので、諦めて真っ二つにする。叩いて回す。回ったらプライヤーで外す大元のエルボのサビはそれほどでもない。カルシウム分が溜まっている。新しいニップルをネジ込む。

2025.10.05

コメント(0)

全55件 (55件中 1-50件目)