全2086件 (2086件中 1-50件目)

-

ご報告

長年、この楽天でブログを書いてきて、とても多くの方々にご覧いただき、ありがたいコメントをたくさん頂いて参りましたが、思うところがあって自身のHPをリニューアルするのを機会に新しい場所でブログを書くことに致しました。これからも、そちらの方でご覧頂きたく思います。松木幸夫的思考

Feb 11, 2010

-

赤面する今日

先日の発表会で今回参加しなかった生徒の一人が、ほぼ出演者全員の演奏中の写真を撮影してくれて、それを現像した写真の束を先週のレッスンのときに僕に手渡してくれた。 その時の僕は、演奏と雑用に追われていたから写真撮影まで手が回らず、それを見かねて撮影してくれたのだろう。まったく感謝感謝である。 その写真を見て、ふと気がついたことがある。 出演者の殆どすべてが、とてもいい姿勢でギターを弾いているのである。 よく雑誌に載っている演奏姿勢、つまり猫背で顔が引きつっているような(失礼!)力任せの如何にも体全体が強ばっているような。そんな姿勢で演奏する人がその写真の中には誰一人として存在していなかったのである。 姿勢がいいと云うことは、第一に背筋が真っすぐに伸びていて、上体が左右にも前後にも無駄に傾いていないと云うことである。 そういう姿勢は、僕自身生徒として発表会に参加している当時には、やろうと思っていてもできないことであった。 何故できないかと云うと、そのような姿勢では、演奏する人の目線に発表会を聴く人の顔や身体が入ってくるからである。 お客の顔や目がこちらを向いていると思うだけで、僕の手は震え自律神経系は暴走を始め、しまいには心臓は張り裂けそうになるから、初めは多少伸びていた背骨は少しずつ曲がって超猫背になり、顔は二目と見られぬ引きつった形相で、目は指板だけが見えるように斜めに首を傾げ、手の震えに怯えながら演奏していたように思う。 ところが、彼らは緊張の中でも常にリラックスしようとして、背筋を伸ばして演奏しているから、全員伸びやかな音をギターから発することができていた。 勿論、そうだからと云って全員が素晴らしい演奏をしたとは思わない。それは彼ら自身もそう感じていることだろう。 それは全員が、それぞれのレベルで難しい曲に挑戦しているからそのプレッシャーに押し潰されそうになりながらの演奏だから彼ら自身思いもよらぬところで間違ったりするからである。 しかもそのことを彼らは真摯に受け止めているようなのである。だから彼らは着実に次のステップに移行することができるだろう。 レッスンでの話しや、ここに書くことは、どちらかと云えばいろいろな楽器を学ぶ人の抱える問題点を解決できるような事を書くつもりでいるのだが、そういう性格上話しの内容は彼らの欠点をあげつらうようなないようになることが多い。 そんなことをぼんやりと考えていたときに、僕の頭の中に先日の発表会の写真と演奏が甦ってきたのだ。 僕は、もの凄く赤面した。

Feb 9, 2010

-

書けそうで書けないこと

練習してもなかなか弾けるようにならないところは、まったく山のようにある。 それでもめげないで、くじけないで練習に励み、ある成果を獲得するようになる。 それでもその成果はバランスを欠くことが多いものである。 例えば堅実に安定して弾こうと云うことばかりに気を配るために、表情のまったくない機械的な演奏になったり、逆に表情豊かに弾こうとすればするほど、確かに勢いはあるけれど呂律が回らない演奏になったりするものである。 我々はその両方の、つまり安定していながら表情豊かに弾くと云う理想を目指して日夜練習しているのだが、なかなか両方のバランスを取りながら練習し続けることは難しいようだ。 我々が練習で悩むことの多くは、頭の中にある音楽を正確に音で表すための運指を決めると云う作業である。 それは演奏を楽にするために考えることであるが、この楽と云う言葉の意味を、指使いや身体が楽に使えると云う以上に、作曲家の意図を正確に表現しやすくするためと云う意味に重点を置くものだと思われる。 運指の決定や変更は、左右のどちらにも適用される。 弦を弾く方の指の運指の決め方は出来るだけ無理のない、滑らかな動きをすることができる順番を決めればいいのだが、音程を決める方の指の運指の決め方はなかなか難しいものである。 それは人それぞれ長さも柔軟性も違うからだ。 例えば僕が使っている運指を生徒が使ったときに、ものすごく弾き難そうにすることがある。勿論元々楽譜に書かれた運指より僕が付けた運指の方が簡単だから彼は当然のように僕の運指を使うのだが、それにしてもものすごく弾き難そうである。 彼は僕よりも手が大きいからもっと楽に弾けそうなはずである。 分かってしまえば簡単なことであるが、その原因は指板と彼の左手との角度のズレであった。 例えばコードブックに書かれているイラストの手は、それぞれの指の長さを無視して見やすく描いてあるが、我々の指は遠くにある弦を押さえるために指の長さを変えることができない。 変えることができるのは、腕を動かしたり、手の角度を変えたり、また楽器自体を動かすことである。 そう云うことは、なかなか教則本に書きにくいことである。 伝わりにくいからである。

Feb 7, 2010

-

基礎の基礎

指は、曲がりなりにもきちんと動いているからある程度の曲を弾けないことはないのだが、音が痩せて、拍節感がなく、リズムもよく分からないような人、と云うのは以外の多いのかもしれない。 勿論そのような演奏で満足できればよろしいけれど、いろいろな演奏家の演奏などを聴くに及び、自分ももう少しいい演奏、いい音楽をしたいと思うような人が、自分の演奏を冷静に対峙すると云うのはとても酷なことである。 できればいい演奏はしたいけれど、多分自分にはできないだろう、と達観するように諦めかけているような人、それでも一度でいいからいい演奏をしたいと心底願うような人に手を差し伸べたいと思う気持ちは、誰にでもあることだろう。 「なんで弾けないの?」 「全然上手くならないねえ」 「やる気ないんじゃないの?」 などと云う暴言を、主に師匠から吐き出させてしまうのは、頑なに上達しないように見える彼らの苦悩の現れであって、ある意味双方辛い状況である。 何故双方辛いかと云えば、上記のような暴言を吐かせてしまうのは、 「だって弾けないんだもの」 「面倒な説明はいいから上手にさせてくれ」 「分かりました」と言いながらも、まったく注意した通りの練習をしないことがあまりに長く続いてしまうことの帰結である。 その後、「こういう練習をしろ」「してる」 「きちんと音を聴け」「聴いてる」 と云うような泥仕合が始まることになり、関係は悪化するものである。 だから一度上手に弾くと云うことを頭から捨て去って、楽器と一体化するように、また自分の声が指先を通ってギターから発せられるような気分で、なんて説明する僕の言葉が彼らに届かないのは無理のないことである。 ところが、例えば6拍子の曲で悩んでいる人に6拍子の感じを簡単な和音だけでしかも初見で演奏できる程度の練習曲を書いて弾かせて、何度か強弱弱中共弱弱、などと唱えながら弾かせてみて、しかもそのようなパターンをいくつか弾かせてから、格闘中の曲を僕が拍を唱えながら弾かせてみると、しっかりと6拍子のメロディが生き生きと浮かび上がることがあって、僕も生徒もびっくりしたりすることがある。 一番基礎になるリズムや拍節の練習をすることがどれだけ大切なことか、久しぶりに基礎の大切さを肌で感じた一瞬であった。

Feb 6, 2010

-

ソルとバッハとリニューアル

発表会が終われば、そこで演奏した曲は一応卒業と云う形をとって新しい曲を決めることになる。これは曲決めと呼ばれる儀式のようなものである。 与える立場としては、それ以前よりも少し難しく、美しく、ギターを音楽の良さがさらに分かりやすくなるようなものを選ぼうと苦心するものである。 与えられる生徒の立場で云えば、彼らは明らかに僕よりも曲を知らないのが通常であるから、自分で新曲を決めることができないので、僕に決めてもらうことを余儀なくされる立場にある。だから彼らはこの次はいったいどんな無理難題を押し付けてくるのかと云う疑念が多少心のうちにあるような顔で教室にやってくるのが習いである。 ある生徒に僕が選んだのは、ソルが書いたスペインのフォリアによる変奏曲、ジュリアーニが書いたスペインのフォリアによる変奏曲、バッハのラルゴBWV1005、同じくバッハのシチリアーナBWV1001、その他である。 初め僕が普段レッスンで使っているギターで弾き、生徒である彼女が「こっちで弾いてください」と自分のギターを指差すので楽器を持ち替えて再び弾き始める。 何故か呆気なくジュリアーニは候補から消えた。それはそれ以外の曲よりも技巧的に難しすぎたからである。 ソルとバッハは、どちらもよかった。 何度も弾いて、何度もうっとりとした。 さて、これまでのHPをまったく新しく作り直そうと専門家にお願いしていたのだが、それがやっと出来上がった。 まだ新築の家みたいなもので家具も何もないがらんどうのような状態だが、次第にいろいろ中身が増えることだろう。 よろしければご覧下さい。

Feb 4, 2010

-

山の向こうへ

一山越えれば、景色が変わる。 それは、なにも地理のことに限った話しではない。 例えば外国語を学ぶ人にとっての初めの一山は、おそらくその言語で使われる文字の読み方と書き方と発音の仕方を覚えることだろう。次の一山は最低限知らなくてはならないある程度の単語と文の組み立て方であろう。 最低限のルールを知らなければ、ゲームのパズルの学問やその他諸々のことを楽しむことはできないし、それぞれの世界で通用する意味を、覚えることは絶対に必要なことである。 例えば、解決と云う言葉の、推理小説などで使われる場合と音楽で使われる場合では、その意味する内容は違うのであり、それらを混同すると意味がまったく分からなくなるのである。 そしてそんなことはスポーツでも当たり前のことである。 例えばスキーだって水泳だって、それを楽しむためにはある程度のことができなければならない。そのある程度の段階をそれができないから「スキーなんて2度とやらない」と宣言する人が現れたりするわけである。 さて音楽の、ことにクラシックギターの最初の一山とはいったいどの辺までのことを云うのだろうか。 おそらくそれは、越えられそうで、でもある程度の努力をしないと越えられないような山であろう。音の場所かな?勿論ローポジションの。 楽譜の読み方で云えば、初めの山は、例えばト音記号の5線のどこが何の音であるか、と云うのがある程度数えなくても読めると云うことかな。 それらは、一度できてしまえば、何と言うこともないことである。 でも、その山を越えるのがなかなか難しい人に関しては、例えば僕にとってそれは、外国語の単語と構文と時勢であるが、園山を越えることができずに引き返すことになるようである。 そのような山は、引き返す回数が多くなればなるほど、高さを増すように感じられる。 だからできれば一度で越えることが好ましいし、それができない場合はできるだけ速い機会に勢いをつけて一気に越すしかないだろう。

Feb 3, 2010

-

疲れが2倍

小規模な発表会は、僕の相変わらずの進行の悪さのために遅れ気味に終わった。 出演者は、その殆どがおそらく10回以上参加しているから場数を踏み続け、そろそろ舞台度胸がついてきていそうなものだが、長年通えば当然のように演奏曲目の難易度が上がるために微かに身に付いたはずの場慣れや、舞台度胸なんて云う淡い自信は毎回木っ端微塵に打ち砕かれるものである。 カメラのファインダーは、肉眼よりも鋭く被写体を捉えるものだな、と思うのは、演奏中の人の顔の、肉眼ではいつもの表情に見える人が、ファインダー越しに見ると若干顔が引きつっているのが見えてしまうのだ。 本番で演奏する彼らは、大人も子供も、己と作品の難しさと、聴衆の面前で表現すると云う苦難と困難に立ち向かいながらも、見事にやり遂げるのである。 これに関して僕は、毎回感心するものである。 終演後に、少人数での食事会をして、僕がちょっとした賞をいただいたことを卓を囲んだ人達で喜んでいただけ、いろいろな話し、その中には当然僕についての批判が多分に盛り込まれるのであるが、そんな話しで盛り上がり、昨日は終わった。 今日は、何となくリサイタル明けの時と同じような疲労感を楽しみつつ、昼食に蕎麦でも食いに行こうかと家を出てすぐに、昨日の夜、財布に入れていた銀行のキャッシュカードがないことに気がついたことを思い出したのである。 心地よい疲労感は絶望的な焦燥感に代わり、昼食の蕎麦は昼飯抜きと云うお仕置きに変わったような気がした。 何を用意すればいいのか分からないがとりあえず通帳を持って銀行に向かった。 最後に銀行に行った日を調べようと通帳を開くと、キャッシュカードが栞のように挟まれていた。 昨日までの疲労感と今日の焦燥感で僕はぐったりした。

Feb 1, 2010

-

我々の支えは

我々は、さまざまな動機でいろいろな技術や知識を身につけようとする。 例えばギターに関して云えば、女の子にモテたいから、ギターを弾く姿が格好良さそうだから、なんとか云う曲を弾けるようになりたいから、その他諸々がギターを始める動機になるだろう。 だいたいそのような人々は、それらを教えてくれる教室に籍を置くことになるもので、そこが親切の教室でない限り、上手な先輩がいたり頼りない若先生がいたりする。 次第に、上手な先輩に少しでも近づき、下手な若先生を追い越したいと云う真っ当な思いが彼を支配し始めれば、例えば先輩の持っているのと同じ楽器が欲しくなるだろうし、それまで以上に練習に熱が入ることになる。 そのようにしてモテたいとか格好が良さそうだからと云う初期的な動機が、次第に変化して純粋にもっと上手になりたい、或いは誰某のような演奏をしたい、などと思い始める人が現れたりするものである。 もとより楽器の演奏は、多少練習量を増やしたからと云ってすぐに成果を見せるものではない。壁はいくらでも現れてくるし、心ない罵声を浴びせるような人間だってわんさかいるものであり、その度に彼らは悩み苦しむことになるものである。 が、一番彼らを苦しめるのは、彼ら自身の心の中にある理想像である。 その理想が低ければ、我々はなんの苦労も必要がないと云ってよいかもしれない。けれど口で何と言おうが構わないが、我々の中には必ずとんでもないくらいに高い理想があるものである。 その理想に少しでも近づきたいと思いながら精進する人を襲うのは、何も僕のような人間から発せられる悪口ばかりでなく、身体の不調や病だったりする。 身体の不調は、正しい身体の細かい使い方や、どういうことに気をつければいいかと云うことを念入りに念入りに行えばある程度は解決できるものであるが、病気に関しては専門家でない限り、または専門家であっても、そのすべてを解決することは不可能である。 目標はしっかりあるけれど、未来がどうなるのかまったく見えない我々が、強い気持ちで生きていけるためには、いったいなんの支えとしているのだろうか。僕にはさっぱり分からない。 さて、今日は発表会である。

Jan 31, 2010

-

例えば歌が苦手な人

ごく稀にソルフェージュのレッスンを頼まれることがある。 勿論、本格的にソルフェージュを学びたい人は、声楽や作曲を教えるような本格的な先生の所へ習いに行くのだろうが、本格的に習うほどではないが基礎的な発声や音程や初歩の音楽之基礎を学びたいと云う人が、僕の所にやってくるのである。 そして、その彼らの多くは自らを音痴と自認するような人が多いと云うことも僕の教室の特徴である。 音痴と云うのは、ある程度差別的な響きを含む言葉で使われることがあるけれど、医学的な意味での音痴と云う症状を持つ人がどれだけいるのか分からない。 けれど自虐的に自分を音痴と云う人の殆どは、生まれながらに、或いはあるきっかけによって歌うことが苦手になったために、歌を歌うと云うことをしなかったために、頭に思い描いた音を声として発することができない、つまり練習不足によって音程を正しく取ることができないと云う人だろうと云うのが、僕の漠然としたイメージである。 だから出そうと思う音を発したときに、その音が上ずったり下がったりするのは、音程をコントロールする器官が不慣れだからに過ぎない。ならば繰り返して練習すればよろしいのである。 また、そのような人は、音の高さをある程度の時間記憶に留めておくことができない場合がある。 それは英語に不慣れな僕が、耳慣れない単語を聞いてもすぐに忘れるのと同じ症状である。これもまた辛抱強く繰り返して練習するより方法がないだろう。 だからそのようなレッスンで、彼らはしばらくの間、当然のように音を外しっぱなしで歌うことになり、僕が笑い出す前に彼らが吹き出してしまうのである。 だが少しすると簡単なメロディを正しい音程で歌えるようになり始めるのである。 すると彼らは、嬉しさのあまりレッスン以外の時間に突然難しい旋律を歌ったりするのである。 ところが彼らには難しい旋律を歌えるだけの音程感覚が身に付いていないものだから正しく歌えるはずがなく、それを身にしみた彼らは一様に戦慄するのであり、落ち込んだ顔でレッスン室にやってくることになるのである。 こうして、彼らは次第に打たれ強くなり、いろいろな知識や技能を身につけることができるのである。 まあ、それには長い道のりを歩き通すだけの根気が必要なのだけれども。

Jan 29, 2010

-

滅多にいないけれど

テレビドラマや映画に於いて役柄としてはまったく重要性を持たないが、なくてはならない存在である出演者のことを一般にエキストラと呼んでいる。 これはオーケストラでも使われる言葉であって、その意味はドラマや映画とは違ってそのオーケストラがある曲を演奏する場合にメンバーが足りないために必要とされる団員のことであり、なくてはならぬ存在である。 我々の世界には、上記のふたつの意味のエキストラ的存在がいて、重宝したりうんざりしたりするものである。 例えば、次のような例を喩えとして云うことができるかもしれない。 ギターの合奏の練習の際、或いは本番の直前に多少器用に初見が効いて、リズム感がしっかりしている人がその場に現れたとすると、なんだか知らないけれど予備っぽいギターを取り出して彼に手渡し、練習や本番を滞りなくやり遂げるのに必要な人材は、おそらくなくてはならないタイプのエキストラと云うことができるだろう。 そのなくてはならないエキストラが演奏に参加したために、ちょっと面倒なところや、さらに演奏の大方のところを手抜きで演奏して、さもきちんと演奏したような顔をするような、このような人が実際にいるのかどうか知らないけれど、そのような人材を、その他大勢的な意味のエキストラへと云うことができるだろうと思われる。 それよりも困るのは、突然ちょっかいをかけてきて、何かをしたいのかなと思って相手になろうとすると、再び突然態度を硬化させてしまって我々を驚かすような人がいる。 まったく訳が分からないが、それほど気にすることもないだろうとそのことを忘れ始めた頃に再びちょっかいをかけてきて、思わず声を荒げると彼は突然逆切れしたりする。 彼には彼なりの理由があるのかもしれないが、それがとてもはた迷惑なことであることを、おそらく彼は認識していないのだろうと思われる。 或は、充分認識しているのだけれど、誰にも相手にされていないと思うことが辛く、または寂しいから人の傍にいて、自分は誰かと触れ合っていると云う実感を持ちたくなれば誰かにちょっかいをかけて、それで満足できれば相手の意思はお構いなしに自分の世界に籠ってしまうように、僕には思われるのである。 そのような人は、多くはない。けれど確実にひとりは存在するものである。 まあ、そのような人がいるから、僕の周囲にいる人が、誠実で、責任感があって、向上心に満ち溢れ、徳を兼ね備えているんだな、とより切実に思えてしまうと云う利点が、ないとは云えない人なのである。

Jan 28, 2010

-

心の叫び

以前ある人が「旅に出てぇ」と不意に口走っていた。 そのとき僕はただ「あ、そう」などと上の空で聞きながら生返事をしていただけだが、旅行と云う行為が日常の中に組み込まれてくると、日常生活の一環として、常に何処か知らない土地に行ってみたいと云う欲求に駆られ、それがなかなか実現できないでいるとまるで禁断症状のように突然猛烈な欲求と鳴って現れると云うことが、自分の経験としてそのような感情を持つにいたって初めて実感できるものである。 その気持ちは、それがないと、何となく満ち足りないと云うようなある種の飢餓感に似ているのかもしれない。 だから旅をしたい人は、何かの理由をつけて旅に出ようとするだろうし、逆の立場の何もしたくない人は、最大限の理由をつけて何もしないようにするだろう。 僕は今度の日曜日に発表会をすることになっていて、その翌週はちょっとした野暮用と休養を兼ねて一泊旅行をすることになっている。 そこで思案しているのだが、一泊旅行と云うのは、一日の多くの部分を移動に費やすために身体の疲れを取ることはできないものである。ならばできることならその前日に旅を開始すれば、しっかり身体を休めることができるだろうと云うことである。 ところが前日は、おそらく旅の目的地とは逆の場所で僕は仕事をしているだろうから、そのような旅行プランを実行すれば初日の移動時間がただ長くなるだけで、わざわざ旅の日程を伸ばすことに意味があるのかどうか、今僕はそんなどうでもいいことで思案の真っ最中なのである。 あー、旅に出てぇ!

Jan 27, 2010

-

姿勢の秘訣

発表会で弾く曲の楽譜を作るために、苦手な音取りを嫌々そうにして小1時間かけて書き上げた。音取りは、100%の正確さを望まなければ存外手間がかからなかったりするものであり、相方が文句を言わなければ、その採譜には及第点を与えることができる。 そうだ、今日は姿勢について書こうかな、と思ったりする。 声楽及び器楽の演奏で、正しい姿勢を保つことは、大切なことだと教えられる。勿論正しい姿勢を保つここが大事なのは、こと音楽を演奏するときのみならず、スポーツや政治や生き方でも非常に大切なことである。 その前に、正しくない姿勢では、いったい何がいけないのか考えてみよう。 姿勢が悪ければ、身体に余分な負担がかかるために疲れやすい、姿勢の悪い部分が抵抗として働くために滑らかで素早い動きをすることができない、などの弊害が現れるものである。 だから音楽教室や、練習生対象の音楽雑誌、またその類いの番組やネットなどに流される講座っぽい媒体の内容は、例えばギターなら、ヘッドがどの程度の高さで、楽器はあまり立てすぎず、寝かしすぎないほどのよいところで構える、などと懇切丁寧な内容の記事を配信することが多いようだ。 ところが、そのような姿勢は、執筆者がどの国に留学に行ったかなどによって、いく通りも存在することになり、決定的な姿勢がどうなのか、読者はまったく理解できず、結局読者は自分なりに一番やりやすい姿勢で練習を、つまりそれ以前とあまり変わらないような姿勢で練習を続け、思うように上達しないと、悩み続けることになるのである。 一般的に正しい姿勢はひとつのように思われやすいものである。云うならば柔道の自然体である。柔道の自然体は、身体の力を抜いて自然な形で立つ姿だそうで、その姿で相手に組み付かれたら闘うことができないから自護体とか技を掛けられる姿勢に変化するだろう。 つまり、正しい姿勢と云うものはその時々で変化するものなのである。 最近の薄型テレビは、ある程度の範囲内で左右にも上下にも画面を動かすことができるようだ。それは見る人が部屋のどこにいてもいい角度で見ることができるようにメーカーが配慮した工夫だろう。画面が、右下向いて、左下向くことができることによって、我々は部屋の隅に置かれた椅子に座りながら、また部屋の真ん中に寝そべりながらベストポジションの画面を見ることができるのだ。 ならば、ハイポジションを弾くとき、ローポジションを弾くとき、セーハをするとき、低音弦を弾くとき、高音弦を弾くとき、などさまざまな場面で一番弾きやすい場所に楽器を持ってくればいい、と云うことは異論の余地はないように思われる。 その弾きやすい場所と云うのは、個人差がある。 何故なら、我々は腕の長さも、肩幅の広さも人それぞれによって違うからだ。 だから我々は、技術も、音楽も、生き方も、自分の身体に合うようなものを見つけることが大切なのだ。

Jan 25, 2010

-

親指の魅力と問題と

例えばバッハ作曲リュート組曲第2番の第1曲のプレリュード。 通常イ短調で演奏されることが多いけれど、原調はハ短調である。最近は3フレットにカポタストを装着して原調で演奏する人がいるようだが、指使いはイ短調のままであることが多い。 そう云うことではなく、この曲はバスパートで奏される主音によって音楽が生み出される。その音は例えばビオラダガンバやチェロのような擦弦楽器によって鳴らされる音をイメージすればよろしいだろうと思われる。 静寂の空気の中に、核となる主音が低い音程で現れて音楽が開始される。その音が空気に作用して響きが生まれ、そこから上行する一つの音形が生まれる。次にバスパートの主音は順次下行していくが上行する音形は同じ動きを繰り返す。ついに主音から下行し始めた低音は属音を目指し、それに触発されるような形で上行する音形は形を変え始め、ついには旋律と云えるような形になり、その後音楽は少しずつ動きを見せるように進行して、音楽は展開して一つの世界を形作るようにして終わる。 音楽で一番肝心なことだと僕が考えるのは、低音である。即ちギターで云えば、大概は親指で演奏される音である。 西洋原産の音楽であるクラシック音楽は低音が音楽の動きを支配するような形態で進化してきた。だから謂わば低音は音楽の土台と云う役割を持つために、その音には力強さが要求されるものである。 だから低音が充実している演奏家の演奏は、聴いていて実に安定感と安心感がある。 大変お世話になったギターの愛好家の一人は、ことあるごとに生で聴いたセゴビアの、特にヴィラロボスのプレリュード1番の初めに出てくるメロディの、殊にグリッサンドの音の素晴らしさについて熱心に語っていた。彼もまた、充実した低音の魅力を体感したひとりであろう。 ところが、大凡なんの訓練もしないままの親指は、力ばかり強いのに動きが鈍いものだから、抜けが悪く、ぼんやり芯がなく、喧しい音しか出すことができない役立たずの指なのである。 だからギターなどを練習してきるだけ上達しようと云う人で、親指のタッチで苦労しない人は、殆どいないのではないか、と思われる。 その困難をくぐり抜ければ、ごく当たり前に綺麗な、この綺麗と云う意味は単に表面的な綺麗だけではない意味を含みたいけれど、いい音を出すことが出来て、音楽の土台をしっかり作ることもできるし、カノンや多声音楽を演奏するときに、ソプラノパートと丁々発止としたやり取りができるようになるのである。 さて、親指を鍛えるために、何を練習するべきか。 ソルか、カルカッシか、ヴィラロボスか、ブローウェルか、或いはそれ以外の作曲家の練習曲か。 僕は、どちらかと云えば何を練習すればいいのか、よりもどのように練習するべきなのか、と云う態度を尊ぶ性質があるから、生徒には、何を練習してもいいですよと、まるで投げやりとも取れるような発言をして、顰蹙を買うことがある。 勿論、アルペジョを練習するならば、アルペジョの練習曲を練習するべきだろうし、音階を練習したいなら音階練習をすればいい。 ただ、タッチに関しては、それ以前の問題なので、僕は単音の練習と、指の動きと力加減に気を配ることを勧めるだけである。 後は、集中力と持続力を生かして地道に練習するだけである。

Jan 24, 2010

-

練習しても上手くならない理由

練習して練習して、その量と反比例するように演奏の質が低下すると云う現象。 それをスランプと呼ぶのか、壁と呼ぶのか、そんなことはどうでもいいことだ。 何故そのような状況になるのか。 その理由は人それぞれによって違うのかもしれないが、僕が知る限り人それぞれの奥底に、ある共通の原因があるように思われる。 その原因は、スランプになる人は自分のことがよく見えていない。つまり自分を知らないのだ。だからスランプや壁を乗り越えるためには己を知ることが何よりも肝要である。 などと書くのは、誰でもできることである。 勿論、己を知らないから壁にぶち当たるのは当たり前のことであるが、自分は自分自身を知らないと云うことに気がついても、では、さてどうすればいいのかと云うことに関しては何も答えを与えてはくれないものである。 練習して練習して、しかしその割に上手くならず、次第に自分はいったいどう練習すればいいのか分からなくなっているような演奏を聴くことが、それは発表会だけでなくコンサートでも聴くことができる。 僕が知る限り彼らの一番の問題点は、練習しかしないと云う点である。それが楽譜に書かれた音楽であっても楽譜に書かれない音楽であっても、只ひたすら練習だけする人の演奏は、まるで袋小路に入り込んで出口を見失っているかのように聴こえる。 おそらくその理由は、自分自身と同様に音楽の流れを見失っているからであろう。 例えば、楽譜に書かれる種類の音楽で音楽の流れを見失うと云うことは、殆ど楽譜を見ないと云う状況で起こるものである。 楽譜を見なくなると、初めに記憶から消えるのは、表情記号または強弱記号である場合が多い。 次に横の流れを見失う。 音楽の構造を見失う。 ものによっては、旋律を見失う。 その結果、演奏行為と云う表現形態だけが残るのである。 だからそのような境遇に苦しむ彼らは、何をしても満足できずに、とにかく自分の身体を痛めつけるように全力で音楽にぶつかるような表現手段に出るようになるのである。と、僕には思われる。 過去の自分に縛られたり、好き嫌いだけで練習をしたり、テキストなどをしっかり読まなかったり、そんな方法とおさらばすることができれば、案外とあっさりと袋小路の出口が発見できて、さらに次の段階への道筋を見つけることができるのかもしれない。

Jan 22, 2010

-

本番の心得

10日ほど後に僕の教室の発表会が市内某所で行われる。 それよりも1週間前に僕の生徒の一人があるコンサートホールで行われるコンサートでピアノを弾くことになっている。 よって本番間近のレッスンでは、通常の他に本番を向かえるにあたっての注意点を話すことになったりするものである。 ピアノでもギターでも、本番が間近に迫ってきたら、毎回しなくてもいいのだけれど是非一度はしなければならないこと。 それは本番で着る衣装を身に着けて、本番で履く靴を履いて練習するのが望ましい、と云うことである。 日頃我々が練習するのは靴を脱いで暮らす日本的な家の中の練習室と云う場所である。練習室と云うのは練習をする場所の総称であって、一般的には居間や寝室やその他の部屋を指すことにする。ところが本番は通常コンサートホールや、どこかの講堂を借りて、本番用の靴と衣装を身に着け、そこに備え付けの椅子や、僕が家から持っていく椅子を使って演奏することになる。仮にいつも使っている椅子であっても靴のヒールの高さに不慣れであれば、それはまったくいつもと違う感覚になってしまい、高さの調整をいくら繰り返してもしっくりしないと云うような状況になるものである。 だから事前にそのような椅子を用いて、本番用の靴を履いてその高さに慣れることが大切である。それは衣装にしても同様である。きちんとサイズのあった服をきても、実際演奏を始めて見ると、肩が狭かったり、ズボンが滑りやすくてギターを構えにくかったりと云うことが見出されて、演奏の出来に大きく影響されたりするものである。 それらの問題を解決した後は、ただ無心になって演奏すればよろしい、と云うことにもならない。 それは、登場の仕方が演奏会では、なかなか重要な要因になるからである。つまり、客がその演奏家を始めて見るのは、舞台の袖から椅子が置いてある場所まで歩くだけの演奏者の姿、つまり演奏する前の演奏者の姿なのである。その姿形が、がさつであったり、騒々しければ、聴衆はもはや演奏を聞く耳を持たないのだ。つまりそれは聴衆に音楽を聴かせようと云う態度に見えないと判断されてしまうのである。 そうなれば、もうどれだけ演奏を頑張ろうとしても、それは徒労に終わるしかないのである。 稀に、せかせかと登場してお辞儀もせわしないけれど、演奏がずば抜けて素晴らしいと云う人もいるけれど、そう云う人は早晩有名な演奏家になるような人であって、一般の人とはちょいと違う種類なのだ。 だから、登場の際には、演奏に対する姿勢と、音楽に対する態度と、演奏する曲が既に始まっているかのような空気を作り上げることが必要である。 そのようなことは、実のところ不可能かもしれない。だからせめて、静かに落ち着いて丁寧に歩いたりお辞儀をすることに気を配ることが必要なのである。 さて、その後にやっと演奏することになるのだが、椅子に座り、息を整えてすぐさま弾き始める。と云うのは、あまり懸命ではない。それは勢いはあるかもしれないが、音楽で大切な初めに奏される音に対する集中力が希薄になってしまうからである。そう云う演奏は、何となく始まって何となく終わったと云う印象しか残さないものである。だから、ひと呼吸きちんととって、会場を一瞬静寂にしてから演奏開始である。 つまり、楽しい音楽の時間である。 と、まあこのようなことを説明するのである。

Jan 21, 2010

-

店員は苦手

実のところ、去年から本番用のシャツを探している。 どういうシャツかと云うと、黒の上下の中に着る白っぽいもので、しかもネクタイを締めなくてもいいような代物である。 昨年は2度ほど街中にあるデパートの中にはいっている店に行って、いろいろ見たり店員に尋ねたりしたのだが、なんだか気後れして結局買わずじまいであった。だがそれは、ありがたいことと云うか、不幸なことと云うべきか、去年はその黒い上下のスーツを着る機会があまりなかったから、断腸の思いでシャツを新調すると決断できなかったのかも知れない。 だが、今年はある程度そんな格好で公の面前に出なければならないことが、おそらくあるだろうし、いつまでも代用品のような貧相なシャツに頼ることもできないから、時期を見て再びデパートをうろつくことになるだろう。 そう、ないと云えば、気の利いたコートもない。数年前まで秋から冬にかけて着るのにちょうど良いようなコートがボロになって処分した頃に、数着の革ジャンを貰って、それが使えるので、新しいコートを買っていなかったのである。 革ジャンでも別に問題はないのだが、最近まで着ていた綿のジャケットが袖口から肘のところ裾に至るまでぼろぼろになってしまったために、これもまた処分したのである。そのジャケットが見るも無惨な姿になったことに気がついたのは、重い革ジャンを脱いだ後にジャケットを脱いだ時である。そのぼろさ加減は、チャップリンでも着ることを躊躇うのではないかと思うほどであった。そのジャケットに致命傷を与えたのが、重い革ジャンなのではないかと、僕は少し疑い始めた。今、本番で使う黒の上下は、もう少し使い続けたいと思っているので、その上に着るコートは、できれば軽い素材のものがよろしいと思い始めるのも致し方のないことだろう。 それにしても、洋服を売っている店で、洒落たスーツを身に纏った店員と話しをするのが苦手である。いったい何と云ってシャツを買えばいいのか分からないのだ。「シャツを下さい」で話しが通じるのか?もう少し気の利いたことを云って「何でもいいから一番いいの下さい」と云えばいいのか? おそらくその程度のことで話しは通じないだろうし、もう少し詳しく説明しなければならないはずだ。だがなんと説明していいのか分からない。 そう云う状況でおそらく僕は、例えば初めてパソコン買ったとき、電気店の店員に「これっていいんですか?」と意味のない質問をした時のばつの悪さを思い出させて、僕は赤面するはずである。 まあ聞くは一時の恥と云うらしいし、恥をかくのは慣れている。 慣れてないのは、ぴしっとしたスーツに身を包む店員さんである。 もう少しだらしない格好で店番してくれれば、もう少し気軽に店を冷やかすことができるんだけど。

Jan 20, 2010

-

本のことアクセスのこととHPのこと

気まぐれに本棚などの整理をすると、あったはずの本がいつの間にか無くなっていることに気づいたりする。 きっと誰かに貸したのだろうが、いちいち貸し出しするときに名前を控えることも面倒でしないし、だいたい返さなそうな人には最初から貸すはずもないうえ、僕の教室に来る人は何故か僕よりもしっかりした人ばかりだから、僕はまったく警戒心を持たないで貸しっぱなしにしたようである。 本を借りた人は、如何にしっかりした人であっても、うっかりと本を借りたことを忘れてしまう場合があるだろう。その可能性は、自分の胸に手を当ててみれば、一目瞭然のことである。 仮に誰かに貸した本が返ってこない場合、もしそれが必要ならば新たに買えばいいことだし、仮にそれが絶版であるような場合には図書館などで探せばきっと見つかるだろう。それでもし見つからなければ、多少はがっかりするけれど、諦めるしかないだろう。 それで結局、僕の管理能力のなさが判明すれば、生徒などには申し訳ないことだけれど本の貸し出しを取りやめると云う手段に出るようになるだろう。 と云うところで、話しは変わります。 まず、当ブログのアクセス数がなんと20万を越えてしまいました。これも皆様が飽きずに、また懲りずにお越しいただいた結果だと思います。本当にありがとうございます。 次に、この度僕のHPをリニューアルすることにいたしました。これまではある方のご好意によってそちらのHPに寄生するような形でお世話になっていたのですが、そろそろ独り立ちしてもいいのではないかと思うにいたり、思い切ってとある製作会社に依頼しました。ブログは相変わらず楽天で書き続けようかと考えていますが、新しい僕のHPが立ち上がった暁には、また皆様のお出でを心よりお待ち申し上げます。

Jan 19, 2010

-

判断は難しい

音楽の優劣、演奏の善し悪し、絵画や彫刻の上手い下手、食い物の美味い不味い、などいろいろなことに関して巧拙の判断、これは審美眼と言い直してもいいかもしれないが、そのようなことをすることは非常に難しいことである。 もしどのような分野であっても上手下手の判断がなんの苦もなくできるならば、世の中からミシュランガイドや、さまざまなメディアから流されるランキング、流行り廃りなどの我々がそれによって右往左往させられるような情報は生まれなかっただろう。 勿論、すべてが同じように判断が難しいと云うことではなく、ものによっては簡単に判断できるものもある。 それは例えば結果が数値で表されるものである。 世界で一番速く走れたり、高く飛べたり、重いものを持ち上げたりと云う種目である。 ところがそれ以外の多くのものは、数値として表すことができないから、我々は違う基準で判断するより他に方法を持たないのである。 その別の判断の一つは、比較である。 あるもの例えば食い物であれば、ラーメンや、カレーなどをできるだけ数多く食べて、その中から一番美味しいものを選ぶと云うような方法である。 比較による判断は、簡単であり、あまり大きな間違いをしなくて済む方法である。ところが、本当に正確な判断をしようとすれば、世界中の店のものを食べてから判断をしなければならないと云う事実上不可能な条件が加わるために、結局のところは精密な判断をすることはできないと云う答えのみが現れてくる。 それ以外の判断の仕方としては、いくつかの項目を設けてそれらの総合点で判断する方法である。 例えばラーメンなら、スープはなんで取っているのか、豚か鳥か魚か。そのスープを取る材料の善し悪し、例えば脂ばかり出るけれど旨味がさっぱり出ない臭い豚の骨か、美味しそうな香りがぷんぷんする骨か、麺の材料である小麦粉や、茹で加減、調理人の手際の良さなど。 楽器の製作で云えば、材料の選び方と、組み合わせ方、作り方の上手い下手、音の善し悪し、演奏のしやすさ、その他と云うことになるだろう。 このような方法は、より正確な客観的な判断ができるけれど、そのためには材料のことや、製作の細かい技術的なこと、作り方と音との微妙な関係などについての判断能力がなければそもそも判断することはできない。 演奏に関して云えば、まず演奏家のステージ上での態度、発せられる音の善し悪し、リズム感、ノリ、速い音形を確実に弾ける技術とゆっくりした音を美しくレガートに演奏できる技術、音楽の読みの深さ、などなどであるだろう。 いずれにしても、本当にそれについてのいい悪いを決めるためには、自分自身で苦労して何ごとかの修練をすることが大切である。 つまり自分の苦労を通して、上手い人の苦労や、努力の量を疑似体験として理解することができるのである。または上手そうな人の手抜きが露見するのである。

Jan 18, 2010

-

言葉と音と色と

我々は、記号と云う便利なシステムを見出してから、現実に目の前にないもののことを考えたり、それどころか空想上の何ものかを想像したりできるようになった。 その記号の中で一番大きな信頼をもたれている形式が、言語システムである。 だけど、言語は漠然と使われているあいだは至極重宝するものだが、いざその真偽を確かめようとするのは、とても難しく、話しの内容によっては不可能である場合がある、と云うようなことは前回書いた。 ある種の本、例えばウィトゲンシュタインの書いた論理哲学論考などを読もうとするときに、なんだかとても息苦しく、頁を捲るのが苦痛になって先を読み進むことができなかったりすることが何度もあった。また例えば、武満徹の本は、これまた内容に関しては大雑把なことは分かるけれども、話しの筋に穴がたくさんあいてしまって、どうもしっかり読んだと云う気にならないことが多かった。 同じように内容が分からない2種類の本の分からなさの具合の違いは、いったいどの変にあるのかを、今日朝風呂に浸かりながら、いい加減に考えてみた。 多くの哲学書は、使う言葉の意味を正確に限定するところから話しが始まる。彼らが使う言葉とは、ほぼ意味だけと云ってもいいだろう。仮に彼らの話しがパロール(話し言葉のようなもの)に関してであっても、彼らが考える際に用いる言葉には、意味以外の要素が入り込む余地はないように思われる。 それはまるで、積み木を高く積む作業を見ているような、不安定さと重苦しい空気だけが感じられるような気分になる。 武満をはじめとした幾人かの音楽家の文は、哲学者の話しの進め方よりは論理的でなかったりする、勿論ブーレーズのように、或いはチェリビダッケのように高度に論理的であって、まさに哲学的である分を書く人もいるけれど、それでも彼らの書く文章には、哲学者にない要素が含まれている。 それは、言葉の持つ音と韻律、アクセントなど、所謂音楽で表現する際に用いされる要素のすべてである。 だから音楽家の本は細かい意味が分からなくても、最後まで読み進めることができる場合がある。それは言葉も筋も分からないけれど、初めから最後までオペラを見通すことができるようなものである。 言葉で思考できる範囲は、無限ではない。と云うことである。 それに気がついたかどうか知らないが、ウィトゲンシュタインは、論理哲学論考の最後に「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」と結んでいる。それは言葉の持つ限界を実感したから初めて書くことができた言葉なのかもしれない。 世の中には、言葉で理解できることがある。 色で理解できることがある。 音で理解できることがある。 味覚や臭覚や触覚やその他の感覚で理解できることがある。 だから我々はさまざまな記号体系を生み出し、言語の優位性はあるものの、バランスを保ちながら共存しているのだろうと思う。 と、こんなことを考えているうちに、僕はすっかり湯に逆上せてしまった。

Jan 17, 2010

-

記号を読むと云うこと

言うまでもないことだが、思っていることのすべてを言葉を用いて正確に表すことは、できない。 言葉は伝えることができるのは、ただ言葉で伝えられる範疇のものでしかない。また言語を用いて伝えられる内容について、受け手がその意味を正確に受け取ることができるかと云えば、それはまた正確に理解される場合もあるし、理解されない場合もある。 また思考は、言語と文化に制限されるから、何かの事象を感じた僕が、その感じたままの意味を言語として構築しようとしても、どちらかと云えば、誰かに話す場合なら、構文的には整っていない文体と繰り返しや、言い直しと声の調子と動作などを交えてある程度真意に近い内容を表現できるけれど、それでも僕自身が感じたすべてを言い尽くすことはできない。それが文字を用いて誰かに伝えようとすれば、その困難さは、さらに増す。 しかも、人が用いる言語と云う思考体系は、その内容が真実であるのか、嘘であるのかを一見して見抜くことが難しい。一見して分かるのは構文と単語の間違いのみである。 それが正しい内容なのか、間違っている内容なのかは、その文の示す内容を実際に見聞して初めて明らかになるものである。だから明らかにできない種類のものに関しては、類推などをして結論を出すより他に方法がないはずである。 今この言語と云う言葉を、記号と置き換えればさらに範囲の広い事柄に対しても当てはめることができるだろうと思われる。 例えば、現在さまざまな分野で使われるさまざまな数式だって、そのすべてが正しいかどうかは、すべての数式の正しさを検証してみないことには分からないし、宇宙物理学などで作られるある種の数式などは、事実上検証不可能なものがあるので、それが正しいのか間違っているのかを調べることができないものがあると聞く。そして、今これを書いている時の僕は、今書いている内容のすべてが正しいのかと云う確信なしに書いているのである。 ある人々と話しをしていて、誰かがあやふやな話しをして、それを聞いた人々のだいたいすべての人々に内容が通じるのは、そこにいる人々がそのあやふやな話しの内容を既に知っている場合に限るだろう。 誤解を恐れずに云えば、我々が用いる記号体系、ことに言語に関して云えば、その内容の信憑性はある程度確からしいと云う程度の、頼りないものである。 だから相変わらず舌先三寸で相手を丸め込んで金を貪ろうと云う詐欺師が存在できるのである。 以上の記号体系は、楽譜を読むときにも当然通用するだろう。 それが、どのように演奏されなければならないのかは、その記号をどれだけ読み解くことができるのかに係わってくる。 楽譜の間違いに関しては、作曲家が間違って書く場合と、出版社が誤植をする場合などさまざまある。しかも初めは間違いと認められているような音の扱い方であっても、構成の作曲家がそれを積極的に使えば、それは例外的に認められるようになり、さらに一般化すれば、その用法も正しいようほうとして認定されるから、話しは厄介である。

Jan 15, 2010

-

譜めくりの極意

我々が演奏する曲のすべてを、我々が頭に叩き込むことができれば、それはなんと素晴らしいことなのだろう。だが現実的に、我々が記憶できる曲の数は限られている。勿論始め方暗譜することを前提としない作品も現実に存在するが、それを抜きにしても我々は覚えきれない曲に囲まれているようなものである。 独奏曲ならば、ある程度は覚えることができる。 けれどアンサンブルの場合は、ほぼ僕は楽譜を見て演奏することになる。 そして、その際に重要な技術である譜めくりの技術が演奏の善し悪しを決定付ける場合があるのである。曲の中には、見開き2ページか、或いは3ページと云う具合に譜めくりをしなくても譜面台にそのすべてを乗せられるような短い曲もあるけれど、絶対に譜めくりをしなければならないような長い曲もとても多く存在するのである。 さて、その際に注意しなければならないのは、最近は譜めくりをしやすいような段組で書かれている楽譜もあるようだが、音楽の流れを止めないで譜めくりする場所の選定である。 その目安になるのは、長い音符であったり、いくらかの休符であったり、rit,の記号が書かれているところだったりする。だが、そういうところがめくる部分近辺にない場合もある。 そのような場合は、それよりも前の部分でめくれる場所を探して、その先の部分をコピーして次の頁に貼付けるか、それが面倒な場合はもの凄く腕を速く動かして瞬間的に頁を捲るしかないのである。 早く捲る場合は、捲るための手ができるだけ早く楽譜に触ることができるように譜面台の位置と角度を調整することが必要である。 また一番大切なことは、捲る際にバサ!とかガサ!などと云う雑音を立てないようにしなければならない。 優雅に、静かに、何ごともなかったかのように、である。

Jan 14, 2010

-

久々の反省

先日、ある生徒に今度発表会で弾こうと思っている曲を彼のギターを調弦をしながら弾いてみた。曲はロドリーゴの「イタリカは昔有名だった」などと云う意味の題名がついている曲である。因に昨日のレッスンでは、シャコンヌの後半部分を弾いてしまった。前半は先日日曜日の合奏の練習日に弾いたから、昨日はその続きを弾いたのだ。 彼のレッスンでは、そのように直接レッスンとは関係ない曲を弾くことが多くて、レッスン開始まで余計な時間を使ってしまうのである。 生徒を含め、人には当然のようにいろいろな性質があって、もの凄く大雑把に云って演奏をするのが好きな人と演奏を聴くのが好きな人のふたつに分けられるだろう。 演奏を聴くのがより好きな生徒は僕が演奏を始めると、それこそ真剣に耳を傾けて聴き始め、さらに違う曲も演奏しろと注文するようである。 逆に、誰かの演奏を聴くよりも自分で弾く方が好きな生徒は、僕が弾く曲の音よりも左右のどちらか一方の手の動きだけを凝視していることが多い。しかも、彼らの多くは集中力が続かないようで、しばらくしていると明らかに退屈そうな仕草を見せる。 両者のどちらが、より上達しやすいかは、おいそれと決めることはできない。 ただし、集中力の長続きする人が上達しやすいと云うことは確かなことだ。 さて「イタリカ」を弾いてみたところ、彼は「その曲が何を云いたいのかさっぱり分かりませんが、難しそうな曲だということは分かります」と云った。 その刹那、僕は負うた子に襲われる気分、否、負うた子に教わる気分であった。そう云えば、ある演奏家の演奏でこの曲を初めて知ったのが10数年前で、そのインパクトが忘れられず楽譜を探して、練習し始めて。 実際ただいろいろな音階を弾くのが楽しくてこれを弾いているところが自分の中にあったことを見事に見透かされたかのようであった。 考えてみれば、この曲に関して、僕はあまりよく楽譜と睨めっこをしてこなかったような気がする。 初心忘れるべからず、である。

Jan 13, 2010

-

世の中分からないことだらけ

そうだ、先日ある生徒から「発表会のプログラム決まったんですか」と云われた。 なんと非常に微妙な部分をくすぐるような質問をする人だろうか、僕はほんの少しのあいだその問いにどのように答えたら良いのか考えながら薄ら笑いを浮かべていた。 そう、これはあまり大きく書けないけれど、僕の発表会に出る人は、きちんと半年に一度の発表会で何を弾こうか、そしてそれ以外の人はどのような曲をどのように弾くのだろうか、と云うことを僕以上によく考えてくれる人達ばかりなのである。 勿論、一般的に発表会を含めて人前で弾くことを嫌う生徒もたくさんいることも事実であるが。 誰が何を弾くのか、どういう順番で弾くのか、などを性急に決めなければならないことに気がついたところで、その問題は後日に回すことにすることに決めた。 それはそれとして、今日はいつもいく喫茶店とラーメン店に行こうと考えた。 そのラーメン店は、いつもどおり営業していて、僕はいつも食べるようなラーメンを、いつものように美味しくいただいた。 喫茶店の方は、札幌の北方に位置するためか、冬期休業していてコーヒーを飲むことができなかった。 その店は、我が家から約10キロ程度あるのかな、今ネットで調べたけれどいくらやっても答えを出さないので山勘で距離を書いたが、僕は何となく心細い気持ちで家路についた。 さて、新しい曲の譜読みは、いつもながら苦労するもので、鉛筆を片手に楽譜にいろいろ線や文字を書いて、相変わらず僕は途方に暮れているのだ。 世の中は、分からないことだらけなのだ。

Jan 11, 2010

-

いいことも悪いことも

善悪だとか正否と云う概念は、その物事を捉える立場の違いによって、また時代や環境によってその内容は常に変わるものである。例えば戦争の正否の判断は通常戦勝国が行うものであって、故に戦争を仕掛けた敗戦国は悪である、と云うようなことである。 そして正しいことをした国や人々は、その行いのすべてが正しいように認識され、悪の国や人々の行為は、そのすべてが間違いであり悪であると断罪されることが多いように思われる。 次第に我々は自らの行いのすべてに正しいと云う理由付けをするようになって行くことで我々の行動のすべてが正しいと云うことになり、その結果我々の行動の中から悪いと思われる行いや、間違った行いは減少の一途をたどり始めた。悪いことをするのは、即ち悪人ばかりである、と云うことである。 だが実のところ、暴力に代表されるような悪の行為は全く減っていない。それにそのような行為をする人のすべてが悪人とばかり云えないことが非常に多いのもまた事実である。 それは他の国に対する、自分の脅威になりそうな人に対しての、自分の利益を増やすための、教育のための、躾のための、などのような正当な権利の行使と云う名目で、日常的に我々悪人ではない一般市民によって行われているものである。 急に卑近な例としてギターなどの勉強を取り上げると、多くの人はテキストに書かれたことや、教師に云われた「正しい」らしい助言に従い熱心に練習している。そして、それを彼ら自身が曲解していると云うことなど微塵も考えずに。さらにテキストや教師の言葉にだって間違ったことが書かれたり云われたりすることが常にあると云うことにも気がつかず。 彼ら自身の行いが正しいと思い込むことで、例えば親の子供に対する虐待や、教師による生徒への体罰などは、加害者である親や教師にはあまり罪の意識がないだろうと思われる。 それは彼らには、彼らの行為が特に良いとは云えないだろうが、少なくとも悪い行為であると認識されていないからであろう。 だから彼らの行いが正しいと思うような状況が続く以上、そのような被害は後を絶たないだろうと思う。 我々は、正しいこともするけれど、それと同じくらい間違ったこともたくさん行う存在だ、などと思っていれば、いろいろな意味でやり過ぎをしなくなって、例えば間違った練習のし過ぎで身体を壊したり、しまいに音楽嫌いになったりしなくてもよくなるのではないのかもしれない、などとぼんやり考えている。 さて、そろそろ合奏の練習に行く時間だ。

Jan 10, 2010

-

当日飛ばして後日談

生徒とともに歩き回った楽器見物ツアーの顛末を詳しく書くことは、大変彼の個人的な内容に立ち入らなくてはならないことなので、これは当然書くことができない。だから思い切ってそのほぼ一切を割愛することにする。 ただ、いい銘柄の楽器だからと云ってすべてが素晴らしい楽器であると云う訳ではないこと、しかも名工は1年間に作る楽器の数がとても少ないために名工の手から生まれる素晴らしい楽器に巡り会える確率もまた少ないということ、故に名実共に素晴らしい楽器は当然世界中の楽器商が手に入れたいと願うものであり、それを手に入れるためには相当高めの値段設定になることが必然的になると云うこと。そのような理由から同じ製作者の楽器の値段を低く設定することができる楽器店(そのような楽器店には申し訳ないけれど)では、さらにいい楽器に巡り会える可能性は少ないかもしれないと云うこと、などの現実的な問題を彼は学んだはずである。 随分以前に僕が読んだ本の記事で、例えば輸入ギターや中古のギターを買うためのポイントとして、材料や、製作技術やその他いろいろなことに気をつけることが必要だと書かれていたけれど、僕が知る限り現在しっかりした目利きのいる店で、不良品を買うことはほぼないと思われる。 極論すれば、不良品を売るような店は、店の人の目が節穴だと云っていいと思うのだ。 楽器店と云うのは、楽器ばかりでなく、信用を売るものである。だから店の評判を下げるような楽器を扱うはずがないのであり、仮に楽器が故障してもすぐに修繕してくれるものである。 さて、僕は彼と何軒かの楽器店を巡り、いくつかの助言をしただけで別れた。件の生徒は彼の考えに納得した某かのギターを買ったことだろう。それは次回のレッスンの時に話しを聞くことにしようと思う。できればそれを見ることができるだろう。 そのようなことがすべて終わった昨日の夜は、東京在住の知り合いと西日暮里と云う渋い所で会い久しぶりの会話を楽しみ、今日は、帰りの飛行機の時間まで多少時間があったので、これまたちょっとした知り合いを都内某所に訪れて、コーヒーとケーキを食べながら時間をつぶした。 話しはいろいろと弾み、体調もよくなり、意気揚々と空港へ向かうことができた。 旅行中の細かいボケは一切無視して書かなかったが、貧血で倒れた以外は楽しい数日であった。

Jan 8, 2010

-

楽器見物ツアー前夜

6日水曜日から金曜日まで、僕は生徒と一緒にギターの見物ツアーを敢行した。 ところが何故か知らないが、前日夕方から体調が思わしくないことは前回書いた。 その通りに翌日朝には体温は平常に回復していた。 勿論僕は朝寝坊をすることもなく、意気揚々と家を出た。 前日から今朝にかけて予想された大雪の注意報は、札幌及び新千歳空港界隈にかけての地域では外れてくれたために定刻通りに空港まで行くことができた。 だが、昨日夕方よりの体調不良によってほとんどなにも食べていないまま列車に揺られたのがまずかった。冗談のようだが、僕は気を失ってしまったのだ。おそらくそれは、ほんの一瞬のことだろうが、その車中及び機内での僕は、ほぼ意識が朦朧としたまま過ごさざるを得なかった。 考えてみれば、前日夕食を食わなかったと云うことは、しっかり食事したのは昼食と云うことになる。僕は通常朝食を食べないからほぼ丸一日何も食べていないうえに水分もきちんと摂取していなかったのが、意識朦朧の原因なのだろうと思われた。 ペットボトルのコーヒーを飲み、浜松町にあるそば屋でせいろ蕎麦を食べて、とりあえず気分はよくなり、さてこれから見物開始である。

Jan 7, 2010

-

微熱と演奏のコツ

正月は食生活を含めて、いろいろと不摂生になりやすい。 ポテッとした下腹部をなんとかしようと腕立て伏せらしいことを数回と、腹筋らしいことを10数回、偽ストレッチのようなことを飽きるまでと云う行程を、気が向いた時にやり始めた。 しかしそんなことでもある程度の筋肉痛が、そうつまり乳酸が僕を苦しめ始めたのである。 本当に軽い筋肉痛を、僕は多少気に入っているからその痛みが続いている期間僕は何となく上機嫌でいることが多い。 ところが今日の筋肉痛はいつもの気持ちよさとは違って、体全体が火照っているように思われた。そう云えば今日は、いつもの運動を2セットもやってしまったのである。 身体の節々の痛みはそのためだろうと僕は考えていたが、なんとも具合が悪いので検温してみた。 初め計ったら37.7度あった。連続して都合3回検温してみた結果次々と体温は下がっていったけれど、どう頑張っても37度を下回ることがなかった。 明日東京に行くのと、最近珍しいほどに真面目に練習しているために、身体が緊張して体温調節が上手くできていないのかもしれない、などと暇つぶしのようにどうでもいいことを考え始めた。小学生が遠足の前日にはしゃぎ回って当日朝に熱を出すのと同じである。僕は小学生なのか。 まあとりあえず明日には熱も下がっていることだろう。 いろいろな人の演奏を見ていると、速く動かさなければならないところをゆっくりと、ゆっくりと丁寧に動かさなければならないところを勢いよく乱暴に弾く人が多い。その辺の正しさに気がつけばいいのだろうと思うけれど、なかなか難しいようである。

Jan 5, 2010

-

急がば回れ

昔読んだ本の一節に、難解な本は読まなくていい、と云うようなことが書かれていた。それは、難解な本は、書いている人自身分かっていないで書いていることがあるから、そのような本は読む必要がない、と云うことである。勿論その本のその後にはそれでも難解な本を読む方法が書かれているのであるが。 後年、僕は難解な本を書いた人について、またはその人の書いた多くの本の内容について我々に分かりやすく書いたガイドブック的な本をいくつも読んだけれど、著者が分かりやすく書こうとすればするほど、余計な喩えが多くなり、注釈が多くなればなるほど、著者の意見が増えるために、実際僕が知りたい人の考えが見えなくなると云うジレンマに陥ることになるのである。 つまり僕の感想としては、難しい本は、難しいままで読もうと、優しく噛み砕いたガイドブックを併用して読もうと、難しさは変わらない。 かえって、別の人の考えが文中に加わる分ガイドブック的な本は読みにくいと云う結論に達したのである。以来僕は、ごく当たり前に直接難解な本を眺めるようになった。 それで理解できるか、と云えばいろいろな本を読み思索を深めた結果理解できるものは分かったし、分からないものは相変わらず分からないままであった。 では、分からない本を理解するにはどうすればよろしいか。 その前に音楽にも単純なものから複雑なものまで多様に存在する。 僕が苦手だけれど、気に入っているのが多声音楽である。細かく云えば、伴奏付きの音楽だって多声音楽と云えなくないし、素晴らしい演奏家はそのように演奏している。 ふたつ以上のことを同時に行うのは、非常に難しい。それを正確に行うことができるには、ふたつ以上のことをほぼ同時に理解、行動できることが必要なのである。3声の音楽はみっつの旋律の動きを正確に聴き取り、演奏できなければならない。 それができるようになれば、特に難しいとか考えるまでもなくすべての音を聴くことができて、その動きを楽しむことができるようになるのである。 そして、難しい本を理解するのも、著者の考えや感じ方やものの見方が、自分を通して分かれば、自分の考えを通してすんなりと理解できるようになるものである。 だからどうすれば易しく理解できるかを考えるのは、かえって理解の遠回りをするような気がするのである。

Jan 4, 2010

-

己を知る

高校生の頃まで暮らした函館市は、ついふらふらと入り込みたくなるような魅力的な小路がいくつもあって、鼻を垂らして口を半開きにした馬鹿な小僧の僕は時間の許す限り市内を歩き回った。 考えてみれば、東京も奈良もザルツブルクもケルン近郊やその他のいくつかの街も魅力的な小道がいくつもあった。 そんな小道のどの辺が魅力的に思うのか、僕自身では分からないし、特にその道の先に、魅力的な何かがありそうだ、と云う気配がすることは全くない。 そうではなく、そんな道は、道全体が魅力的に感じられるのだ。 いやそうではない。 何かがあるからその道を歩きたいなんて安直な理由で、僕はどうでもいい道を歩いたりしない。 それは一切の理由なしに、ただそこを歩きたいと思うから歩くのだ。 理由を付けてなにかをすると云うことは、見返りを期待して某かのことを行うことと同じである。 見返りを期待すると云うことは、仮に何かやらなければいけないことがあるのだが、イマイチやる気がない。しかし報酬があるから面倒だが、やろう、と云うように、動機としては、明らかに弱い。 一切の損得や価値観を考えず、思わずやりたいことがあることが、いいのか悪いのか、そんなことを考えるのは、意味がない。 そうではなく、そう云うことに気がつくことで、自分の嗜好のひとつを知ることができると云うことである。 正月にそんなことを考えるのも、いい暇つぶしにはなるだろう。

Jan 2, 2010

-

左手の秘密

いい演奏をするために欠かせない技法の代表的なものに、所謂消音がある。 消音の技法は、一般的に振動する弦を左右のどちらかの指などを用いて消すと云う風に教えられる。 それは確かにそうである。 だが、演奏する曲が難しくなれば、左右の指のすべてを常に駆使して音を発し続けなければならないので消音をするために使える余分な指や余裕は存在しなくなる、と云う困難が立ちはだかるものである。 僕自身、消音にはとても苦労した。 いったいどうすれば澄んだ和音を生み出すことができるのか、悩んでいる頃の僕は見当もつかなかった。だが、それも何となくある程度解決することができるようになったのは、頭の中にある音のイメージを音として具現化したいと云う強い気持ちがある程度の技術を身につけさせてくれたように思われた。 だから僕はその技術の細かい部分について明確に理解していなかったかも知れない。 それが最近、生徒の演奏を聴くに及び、彼の欠点がどこにあるのか、と云うことに気がつき、それは僕が知らず知らずのうちに身につけた技術で解決できると云うことにも気がついた。 勿論僕が気がついた技術は、僕の知っているギター以外の音楽の世界ではきちんと練習の仕方を教えてくれているようであるが。 それは、例えば左手の弦を押さえる時や、それ以上に弦から指を離す時の雑な動きが雑音と演奏の粗さを生み出す、と云うことである。 その技術は、おそらく大部分の人の想像を超えるほどに緻密な力加減を要するものである。 それを生徒に試させると、今のところ彼らは例外なしに苦笑いをするだけである。

Dec 31, 2009

-

突然の訃報

数年前のこと、久しぶりに上京して数軒の楽器店を見物して、そのついでにある出版社に遊びに行った。 その出版社は、ギター関係の雑誌やギター関係の楽譜の出版をしている会社である。 僕がその会社を訪れたのは、その時が初めてだった。 そんなに広くないマンションの一室が会社のすべてのようだった。 煙草臭く、乱雑に置かれた本や楽譜やノートパソコンの海の中で彼は意気揚々と仕事をしていた。その有様は、自分の部屋の汚さに多少の自信を持っていた僕の優越感を木っ端みじんに砕いてしまうほどであった。 しかも彼は、それほど親交のない遠方から遊びにきた無名ギタリストのために、池袋の安居酒屋で数名のギタリストを集めて酒宴までも催してくれた。 その後彼が大病を患ったと云う話しを風の噂で聞いた。 ある手術の後の様子は、ある超美人ギタリストから聞くことができたし、彼の出版物は滞りなく手元に届いていた。彼女の話しによれば、彼はとても精神的にも肉体的にも元気だと云うことであった。 僕の生徒にも大病を克服して元気にギターを学んでいる人がいるから、そしてその生徒は会うごとに若返っているのではないかと思えるような精神力があって、彼にも当然そのような気持ちなのだろうと、僕は考えていた。 おそらく彼は、精神的にも肉体的にも頑丈だったはずである。 ところが、病巣は、それよりもさらに彼の身体を蝕んだようである。 年末の今日、あるブログで彼の死を知った。 来年始めに上京するので、時間があれば彼の新しい仕事場と彼を見物しに行こうかと思っていたが、ちょっと予定が変わってしまった。 人が死ぬことは、自然の摂理である。 我々は、新たな命の誕生を喜び、ある命の尽きるのを悲しむ。 新たな誕生は、実際的に我々の目の前で成長をするから、日々思いは新たに彼の成長を感じることができる。 死は、その瞬間から時間が止まってしまうものである。 時間が凍っちゃう感じである。 合掌。

Dec 30, 2009

-

できるだけそのように

最近見たフリーゾーンと云う映画は、いろいろなことを考えさせてくれた映画である。 ノーカントリーと云う映画も、インパクトのある、色彩と、全体を流れる空気があったが、この映画も違う意味でインパクトがあった。 それは、わずかな距離を隔てて対立する民族が住む地域、または国では、対立する思想と、道徳と文化が人々の心の深い部分に根付いているために、彼らは無駄に争うようなことをしない。勿論過激派は莫迦みたいに自爆テロを繰り返しているけれど、一般市民は毎日の生活を必死に守ろうと精一杯暮らすだけである。 そう云う地域に生きる人々が精一杯暮らすためには、異民族相手の商売をしなければならず、そのような場では何よりも自分の意見を相手に受け入れさせることが必要になる。相手の言いなりになると云うことは相手が得をして自分は損をすると云うことに他ならない。損をすれば生きてはいけない。損をすることが嫌ならば相手よりも優位な立場に立ち続けるしか方法はない。 そのためには、異民族の離す言語を駆使できなければならず、さらにどんな相手にであっても自分の意見を最後まで言い通すことが必要になってくる。しかも利益は自分が行動して得ることしかできない。誰かを頼りにすることと云うことは、誰かを信用することであって、生半可に誰かを信用すると云うことは騙してくださいと誰かにお願いしているようなことだからである。 正しいとか間違いと云うような狭い範囲でしか通用しないような価値観など入り込む余地は、そこにはないだろう。 だから自分の意志を最後まで通そうとする。 我々日本人は、たいていの場合誰かを当てにしているから自分の意見をはっきりと云わないし、その言い分も結局のところ好き嫌いの範疇を出ない場合が多い。 しかも言い合いになれていない。 さて話しは、音楽のことである。 歌の勉強を始めた頃、イタリア歌曲などの、悲しい歌詞に悲しい旋律が当てられて、それを日本の演歌のようにさめざめと歌うと云うことがなく、それどころか世間に向かって演説するような歌い方をすることに、クラシック音楽を聴き始めた当座、僕は困惑した。 何故、悲しい歌をあんなにも堂々と歌うのだろう、と。それは悲しい歌ばかりではなくて、嬉しい歌にも通用する。 彼らは悲しみや嬉しさなどの感情を、自分の中だけで感じて喜ぶのではなく、「僕はこのように悲しいぞ」または「僕はこんなに美しいものを見たんだ」と誰かに発表するような気持ちで表現するのだろうと、僕は彼らを認識するようになった。 そこにはごく狭い社会の中で深いところまで分かりあうような連中のあいだで発達した和歌の世界とは全く正反対の社会と人々の付き合い方があるように思われる。 自分の意見をはっきり言うと云う行為は、自分は自分の責任に於いて生きると云うことの表明である。 自分の意見を云わない精神は、彼の属する集団をの折り合いを良くするように余計な波風を立てないようにすると云うことを表している。そしてその集団は、数少ない誰かの意志によって生き方を決定されると云うことである。 音楽は、世界各地で作られているから、断固として自分の考えを述べる性質の曲があれば、自分の考えを何ら表現しない曲もある。 さまざまな要素を持つそれらの音楽を、それらがそう望むような演奏ができれば、僕は本望である。

Dec 29, 2009

-

気怠いけれど、やることが多い

昨日の忘年会は、相変わらずのメンバーで相変わらずたらふく食べて、たっぷり飲んで今日はいつもよりも遅くまで寝てしまった。 練習の前に、年賀状の準備をしなければいけないことを思い出して、パソコンの前に陣取った。おそらく無駄に時間ばかりかかるだろうから先日借りた映画「フリーゾーン」を再生しながら。さらに気が向いたら明日演奏する楽譜とギターを持ち出して、映画を観ているような、ギターを練習しているような、その合間に面倒な作業をするようになるはずである。 年賀状制作はそれなりのソフトを使えば、実はそんなに難しいものではないはずだが、僕は一般的なワープロソフトを使って作っているので、なかなか面倒な作業をする必要があるのである。しかも今年は新しいプリンターを買ったものだからこれまでの手順でプリントしたくてもできないと云う事に気がついたのである。 その事に気づいた時、実のところ今年は年賀状を出すのを諦めようと思ったのであるが年末がもう目の前に迫ってくるに従い、やはり例年通りに出すのが良かろうと思い直して、本番前の気怠い気分の今日になってやっと重い腰を上げたのである。 テレビから何語から分からないけれど、中近東の言葉らしい言葉で物騒な歌が流れているし、主演のナタリーポートマンはずっと画面いっぱいに大写しされたがら一身に泣き続けている。 作業開始から約2時間。数枚の印刷に成功した。 今年はいったい年賀状を何通出すのかと云う基本情報を知らぬままに、これから数10枚の葉書を作る予定である。 今僕の頭の中ではシューベルトのアヴェマリアが鳴り響いている。 目の前のテレビからは、中東の言葉や英語やスペイン語が聴こえてくる。 12月の末に外は雨が降っている。 やはり僕の目の前には楽譜とギターが置かれている。

Dec 28, 2009

-

今日のこと

今日は、午前からレッスンがあった。生徒は、初見能力を身に付けたいと奮闘しているが、このような勉強をいくら熱心にしたところで成果は捗々しいものではない。 それ以外には独奏曲と重奏曲を弾いてもらうのだが、曲が難しければいくら練習したところで上手な演奏をすることはなかなかできない。辛抱が肝腎である。 午後からは、今度のライブの合わせである。苦手な曲を合わせるのは、思った以上に疲れるものであり、何を目的に合わせるのか、何に気をつけて弾くのかを考えながら弾かなければならないので、大変である。しかも練習と云う少し呑気な気分で合わせに向かうためにそのギャップが演奏の足を引っ張ることになるのである。 さて、これからは今年表向きとしては、初めての忘年会である。 あまり飲み過ぎないようにしようとそっと心に決めて、これから出かける用意をするのである。

Dec 27, 2009

-

慎重に丁寧に速く

演奏は、ただ書かれた音を弾けばよろしいと云う事ではない。と云うといくらか反論がありそうである。 それは例えば優れた演奏家がその演奏を賞賛された場合に「すべて楽譜に書かれている」と答える人が後を絶たないと云う事情を知っている人が「なんだと?」と幾ばくかの反感を持つのかもしれない。 だが、優れた演奏家がただ書かれた音だけを弾いていると云うのは当たっている。つまり優れた演奏家は、テキストに書かれた音と指示以外に何らの効果に頼る必要がないからである。だから彼らは楽譜に書かれた音に忠実に演奏して演奏を完結することができるのである。 さて、書かれた音は、ただひとつの音と云う現象だけで成り立っていないと云うことを見逃してならないのである。 その辺を見逃しているから、なんとも締まりのない演奏になる場合が多い。 例えば、ギターの場合、音程を決めるのはほぼ左手の役割であるが、その押さえ方と、話し方に注意しなければ、なんとも味気ない、ぶつぶつ音の途切れた演奏をするしかないと云うことになる。 あまりに勢いよく弦を押さえてしまっては、いらぬ雑音と狂った音程を出してしまうし、その動きに連動して撥弦する際に力は入り過ぎてさらに汚い音を出してしまう。 また、不用意に弦から指を離せば、まるでスラーを弾いたような明確な間違った音を発してしまうし、そのために消音をする作業が無駄に増えてしまうのである。それゆえ、その行為は切れの悪い演奏を呼び込むことになる。 だから、弦を押さえるのも離すのも、とても慎重にしなければならないのである。 では、演奏が止まってしまうかもしれないと思う人がいるかもしれないけれど、それ以外の部分のスピードを最大限にすることで、その問題は回避することができるのである。

Dec 26, 2009

-

思い込みの危うさ

目的地までほぼ一本道さ、ある時の僕はお気に入りの音楽の流れる空間にある椅子に座り、ハンドルに軽く左右の指数本をかけ、ほんの少しだけアクセルを踏んだままの姿勢で運転していた。 何度も登った羊蹄山の頂上から眺める景色は、当たり前のように青い空と白い雲と山の斜面を彩る緑や岩や砂や土の色と、遠くに見える湖や海の色が太古から未来永劫まで続くだろうと云う自信に満ちたような落ち着きを伴って僕の目の前に広がっていた。 最近、ちょっとした気まぐれにギターの調弦をオープンチューニングにしてある曲を弾き始めてみた。それは、常に忘れないで弾けるはずの曲であった。曲自体はそれほど好きではないが、ある意味弾き映えのする曲であり、そう遠くない将来に生徒に練習させようと考えている曲である。曲はコユンババである。 いつもはあまり使わない僕が、長距離をできるだけ短時間で走りたいと思ったから高速道路を通って苫小牧から襟裳岬方向に向かった。苫小牧から先は海沿いの道路をひたすら走るだけであり、なんの問題もなかった。 登山は、常に登山口まで自分の車で行くために登山と下山は同じルートを使用する。だから頂上まで登ることができれば、同じ道を下りさえすれば無事に下山できる、それ以外の道に迷い込むことなど考えられるはずがない。僕はいつも通りの足取りで山を下った。 コユンババの初めのメロディはごく当たり前のように覚えているからなんの問題もなく弾くことができる。次のメロディだって。 高速道路を下りた先にある交差点を僕は左折した。 大きな岩がごろごろ転がっている羊蹄山の頂上を下り始める。 コユンババのふたつ目のフレーズを弾き終わった。 冬道の上り下りの繰り返される林に囲まれた道を僕は軽快に走行した。 分かりやすい登山道であるが、所々の岩肌に赤い矢印が書いてあるのだが、何故だか見つけることができない。 みっつ目のコユンババのメロディがあやふやにしか思い出せない。 道路標識の文字が富良野とか旭川なんて書いてある。なんでそんな文字が書いてあるのか僕には見当もつかない。 矢印が書いていなくとも下に向かえばいいのだからと、僕はしばらく山を下った。すると足下が岩から細かい軽石状のものに変わり滑りやすくなっていった。 その後のコユンババのメロディが朧げにしか覚えていないことに気づき始めた。 雪が降ってきて、道路はどう考えても山道に向かっているようであった。 僕はおそらく山道を踏み外した谷筋に迷い込んだらしい。 僕はコユンババの初めの曲を忘れてしまったらしい。 そこで僕は、道路脇に車を停めて道路地図を眺め、また頂上を振り返り、或いはギターを弾く手を止めた。 僕は道を間違え、曲を忘れたことにやっと気がついた。 そこで慌てることなく来た道を引き返して、またギターをケースに入れた。 そうして多少時間を無駄にしたけれど、目的地に到着し、または下山して、楽譜を見直すのは生徒がその曲を持ってきた時で充分だろうと考えた。 思想も、意識も、知識も、行動も、疑いを持たなくなった瞬間から我々は間違いを冒すのだろうと、僕は少し赤面しながら考えた。

Dec 25, 2009

-

身の程知らず

小学生の頃、写生の時間校庭に出て花壇の花を描いたことがあった。初めはいくつかの花や葉っぱを画面の下から3分の2ほどの高さまで描いてその上の部分に某かの背景を付け加えようとした。 だけれども、何故か目の前にある1枚の葉っぱが妙に気になり、その葉っぱばかりを念入りに時間をかけて描き、それ以外の花や葉っぱや空を酷く雑に描いたことがあった。 そのとき僕は、全体を考えると云うことを一切しないで、無心にひとつの葉っぱばかりに心を捕らえられていたのだろうと思う。その時、まだたくさん描かなければならないことにうんざりしたことに、なぜもっと全体のことを考えて力の配分を考えなかったのかと云うことを感じ、自分に苛立ったのである。 勿論、絵を専門に描こうと思う人は、僕が全身全霊込めて描くような絵のもっと優れたものを、僕の想像を超えるほど、たくさん、長い時間描き続けられるのだろうが、多少絵が得意な程度の僕には、僕が耐えられ集中力の尽きるまでの僅かな時間を使って仕上げなければならないのは自明のことであったが、それができなかった。 それと同じようなことを、僕はレッスンばかりではなくさまざまな状況で、よく感じることがある。 それは、ひとつのことばかりに心を奪われてしまい、ギターなどを弾く以外の、音楽のことやそれに付随する全体のことに一切の注意が払われていないことに彼らが気づいていないと云うことである。 彼ら自身が気がついていないことをいくらどれだけ注意しても、彼らはなかなか理解してくれないものである。畢竟僕は、よく喋ることになる。 そして、声が嗄れるのである。 声が嗄れるのは、僕の発声に問題があるからである。 いったいどのように演奏したいのか、自分が見えていない演奏者。 それはプロアマの区別なく、いたりするものだ。 勿論彼らは彼らなりに美しさを追求しているのである、だが、彼らが彼ら自身の演奏に納得できないのは、彼ら自身が気づいていないところに原因があるからである。 気がつくためには、心も頭も澄んでいなければならない。 故に二日酔いなどもってのほかである。 さて、これからすすきのに行ってくることにしよう。

Dec 23, 2009

-

合わせと云うもの

それは、こんにちはと挨拶をして練習をして帰ってくればそれで結構と云うことではない、と云うことは誰でも知っていることである。 勿論それは、他にすることがないと云う状況になって初めて実現できる幸せな作業であって、だいたいは演奏する曲を決めること、どの楽譜を使うかと云うこと、調性を決めること、演奏する曲の順番を決めることが、合わせの際の重要な作業になる。 いや、それ以上に合わせる曲に対するイメージを一緒に演奏する人と共有できるようにすることが、大切なのである。 何故なら、例えば僕が地の底を見て、相方が天を仰いでいては、ひとつのまとまった曲として演奏することなど叶わないからである。 そうして合わせている最中、相方が「手の動きがすごいね」と云った。僕が弾いていたのはシューベルトのアヴェマリアである。静かに重音で上り下がりするアルペッジョに乗って美しいメロディが流れる名曲であるが、重音で揺れ動くアルペッジョをギターで演奏するのはなかなか困難であり、僕の左手は指板の上を常に右往左往することになるのである。 それは、その動きを見る限り、超絶技巧的に見えるかもしれない。だが、その音楽は超絶技巧とは縁も所縁もない静かな曲である。 そのような性格の曲と、それを演奏するために必要な左手の動きは、全く異質なものであるどころか、その動き次第では演奏自体を壊すのではないだろうか、と僕は思い始めたのである。 さてどうしようか。 例えば思いっきり早く手を動かして、動き自体を感じられないようにするか、手の辺りにモザイクや、黒い目隠し状のもので覆って見えないようにするか、その辺が思案のしどころである。

Dec 21, 2009

-

灯油まみれのレッスンの

昨日のこと。 午前中に来る小学生の母親から電話があった。何度練習しても上手くいかないところがあって、泣きながら大騒ぎしているからレッスンを休むと云う内容である。その子が取り組んでいるのは薬指と小指を器用に動かして弾く部分が現れる曲である。それは小学生低学年の子供には高いものである。 例えば10回程度の練習で身に付くようなものは、実のところ練習を全くしなくても早晩身に付くことができる程の内容である。何度練習しても遅々として進歩が見られず、泣いても、怒っても、うんざりしても、嫌気がさしても上手にならないと云う現実を受け止めて、何が問題で身に付かないかを考えて、練習方法を考え、焦らず時間をかけて練習することが大切なことだと云うことに気がついて初めて我々は上達することができるのである。 その辺に気がつくことができれば、その小学生も立派に生きることができるだろう。 千歳でのレッスンは、初見、デカメロン、三千院など数曲をするのだが、レッスンの終盤にストーブが火を噴いた。 灯油が切れるとこのストーブはきまって火を噴く。 生徒が帰った後、灯油の補給をしたのだが、薄暗い部屋で勢いよく入れたら、床に溢れてしまった。その辺にあった古いタオルでこぼれた灯油を拭き取り、目一杯に入った灯油タンクをストーブに取り付けたが、タンクの脇に「この線より灯油を入れると危険だよ」と云うような注意書きがあったことが気になり、コンセントを抜いて、仮に何があってもいいようにストーブを玄関に置いて、まあそんなところに置いたところでなんの役に立たないことは自明のことなのだが、何となくそのがその建物の中で一番安全なところのようにその時点で考えたものだから、そのようにして僕は帰路についた。 手に付いた灯油の臭いが気分を悪くさせたが、1時間程で自宅に戻って良く手を洗い、次のレッスンの準備をする。 自家焙煎の珈琲豆を手土産に持ってきた生徒と、多少の打ち合わせをしてからレッスンを始める。 バッハのリュート組曲2番からプレリュードとフーガ、ヴィラロボスのエチュードの2~4番を1回のレッスンで行うから、オフレコの話しだが、レッスン時間は大幅に超過する。 内容的に複雑な曲は、慎重に弾いてしまいやすいために、全体に平板な演奏になることが多く、瞬発力、持久力、俊敏性などを要求される曲は、一所懸命に弾くことに集中しやすいために、息を抜くことができずに、重苦しく、息をつくことができないような演奏になりがちである。 それらをどのように緊張と緩和の連続を維持し、クライマックスに向かって進むことができるように自分の身体をコントロールすることが、とても難しい課題になる。 フレーズ感がないこと、減り張りがないこと、走ること、などにはその原因が明確にあるものである。 その原因を突き止めることが練習の目的であると云っても過言ではないような気がする。 それにしても気になるのが、千歳教室のストーブである。

Dec 20, 2009

-

暖まる心

この数日間、北海道はとても冷え込んだ。 千歳に住む生徒が、朝7時頃外の気温を調べたところ、マイナス10度だったらしい。 昨日僕は午後4時半過ぎに千歳教室に到着して、生徒が来る前に部屋を暖めようと、車からギターと鞄と、ペットボトルのコーヒーのすべてを抱えて玄関を鍵を開け始めた。 確かに鍵は、開いた。 ところがドアノブを引いてみるが、ドアは、建物に接着されているような具合にびくりとも動かなかった。 「あ?」と思いつつ、この玄関にはふたつの鍵穴があることを思い出した。僕は通常上の鍵ばかりを使って戸締まりしているけれど、大家は稀に両方の鍵を閉めることが、これまでもたびたびあったと云うことを思い出したために、僕は下の鍵穴にも鍵を差し込み、回した。確かに鍵は動いた。 ところがドアは、開かない。 もしかしたら、大家は下の鍵を使って戸締まりをしたのか? 僕は、ふたつの鍵のどちらかを開けて、どちらかを閉じたために今またドアを開けることができないのか?と咄嗟に考え、ふたつの鍵の開け方の組み合わせのすべてを試してみた。 だが、どれも開かない。 仕方ないから大家に電話した。 ところが大家にしても鍵をどちらに回せば開くかなんて覚えていなかった。 それは当たり前のことだ。それはつまり、閉まる方の反対方向に鍵を回せば鍵がかかるから、特に知る必要がないからだ。 僕は、三度鍵と格闘をし始めた。 何故なら、もうすぐ生徒がやってくるからである。 がちゃがちゃと鍵を回し、ドアを引っ張ると云う行為を繰り返しているときに、少しドアが動いたような感じがした。 おや、そう云えば先ほど大家が「まだドアが凍る程寒くはないですね」と云う言葉が何となく甦ってきた。 「もしかしたら」 僕の感覚で上下の鍵を開くはずの方向に回して、ドアノブに手をかけて少し強い力で引っ張ってみた。 ドアは呆気なく開いた。 ドアの内側に張ってある緩衝剤らしいゴムの部分は少し厚い氷がびっしりと付いていた。 やっぱり今日は寒かったのか。 まだ部屋が暖まらないうちに生徒が来て、彼女が帰る頃に部屋はようやく暖まり始めた。だが、次の生徒は自宅でのレッスンである。 ストーブを消化して、僕は次の生徒の家に向かった。 そこの家は、前日から、ボイラーが壊れていて、寒かった。 我々はコーヒーを飲みがらレッスンと云うよりも与太話を始めていた。話しの途中で、彼が不意に、千歳でも発表会をしたらどうですか。と云った。しかも彼は明確なビジョンを持っていて、準備をすればいつでも実現できる可能性を持っていた。 僕は、彼及び彼以外の生徒の僕に対する愛情を感じるのである。 昨日は、僕の住む世界のすべてが寒かったけれど、他人を思う人の気持ちを知ることができて、心はとても暖まった。

Dec 18, 2009

-

弦の味わい

弦の話しである。 先日も、ある生徒と弦のことでいろいろ盛り上がっていた。 だいたい弦は、さまざまなメーカーがあり、そのひとつのメーカーであっても、何種類かの弦を製造していることが多いので、我々が選ぶ弦と云うのは、もの凄い選別の果てに辿り着いたものと云える。勿論そんなに大袈裟に云わなくてもいいけれど。 大方の人々の選択の基準は、音程と音量である。指先が繊細にできている人は、弦の太さも選考の際の重要な要素になるらしいが、僕にはその辺の事情に疎いので、いまいち気にならない。 ある生徒にあるメーカーの弦はプラスチックの音がするから使わないと云うと、彼も「全く同感です」と云った。 その辺までくれば、候補として残る弦のメーカーはかなり絞り込まれるものである。 その段階まで生き残った弦は、所謂オーソドックスな弦と云う言い方があるのかどうか知らないが、とにかく随分昔から定番として使われている弦と、新しい素材を使った音程が性格でボリュームのある弦の2種類に分かれるようである。 だから最近は、そのような弦、つまり新しい素材を使った弦を使用する人が割合と多いように思われるのである。 僕もそのような弦を何度か使ってみたことがある。 ところがそのような弦は、喧しいのだが、楽器の音は全然聴こえずに、気がつくと耳が異常に疲れていると云う症状が現れたために、僕はそれらを使わなくなった。しかもそれらの弦を使ってみると、さまざまなメーカーのギターであっても、同じような音しか出てこないように思われたのである。それは楽器自体の音が消えて、弦の音ばかりが目立った結果だろう。 そこで、僕はある生徒に「いいギターにそういう弦を使うのは、生きのいい食材を化学調味料で味付けするようなものですね」と云った。 生徒は笑いながら頷いた。 が、それは満面の笑みではなかった。 それはそのような楽器の良さを引き出すような弦を使えば、自分のタッチや、気温、湿度、季節、弦の個体差、などによって音がまるっきり変わってしまうことを知っているからである。 例えば張り替えた弦の音がぼんやりしていれば、練習意欲は減退するだろう。 そのことを知っている彼の笑みは、苦笑いだったのかもしれない。

Dec 17, 2009

-

上手になる、ならない

楽器の練習が仕事になっている我々以外の多くの人々は、一日の大半を仕事と煩わしい家事などで費やされ、その残った僅かな時間を使って楽器の練習をすることになる。 それはまさに貴重な練習時間である。 その僅かで貴重な時間を出来るだけ有意義に使うことが出来れば彼らは、彼らの想像するよりも遥かに進歩することが出来るだろうと僕は考える。 勿論、それは一生涯を通した結果としての進歩の度合いのことであるから、例えば3ヶ月とか半年先の進歩の程度を比べるものではないと云うことを断っておく。 楽器の練習をするときに、器用に、またさまざまな動きを自由に行うことができるようになるためには、地道で長い練習時間が必要になる。 だから、実際に楽器を持って行う練習時間と云うものは、そのような練習、つまり楽器を持たなければできない練習にしぼって行うことが大切である。 そのような練習は、既に多くの人が行っているし、現に自分もそう云う練習をしている、と言い切る人も多いだろうが、僕が見る限り、目的や、課題を誤ったり、取り違えて練習している人が多いように思われるのである。 それから、一日の中で唯一楽器と戯れることができる僅かな時間は、彼らの至福の時である。だから楽器を弾いていればそれだけで幸せな気分になると云うことも、上達したいと云う目的を至上のものと考えれば、問題になる。 楽しいと云うことは、より良い方向に向かおうと云う意思に反して、現状でいることを許容するからである。 でも、難しい曲を弾きたいと願う気持ちもある。 だけど、楽器に向かえば、楽器を弾いていれば、楽しい。 だからついつい、楽しみながら楽器と戯れる日々が続くのである。 それは、それで結構なことなのかもしれないが、そのままではさらに上手にはならないんだよね。

Dec 15, 2009

-

自分の言葉で

考えることの発端は、ほんの些細なことから始まる。 それは誰かは忘れてしまったが、ちょっとした目の動きや、話しの端々に現れるような無意識的な本心である。勿論それを見たり聞いたりした刹那に直ちに彼らの本心と思われるような細かい部分に気がつくことはない。 さまざまな人のそのような断片が、僕の意識と思考能力だけでは認識しきれない背景にある共通の何かを、おそらく僕の無意識が感じ取り、それが脳裏に沸き上がってくるように見えてくる瞬間があるのだ。 それは、ある人がアレンジした楽譜だったり、ある作曲家の仕事のあり方だったり、演奏家の演奏スタイルだったり、誰かの発言だったりの奥に隠された共通の問題であることが多い。 例えばアレンジでは、既に誰かが行った優れたアレンジのある部分を下敷きにして、それらしく書いているように見える楽譜がある。例えばその原曲に人気がある場合は、演奏者は演奏会で取り上げることが多くなり、上記のような楽譜を採用することもある。それらしい楽譜は、原曲のままの部分は問題なく使えるのであるが、それらしくアレンジャーが付け加えた部分の殆どは、実用不可能な場合が多いために、演奏者はそれらの部分を再編曲して本番に望むようにならざるを得ないのである。さもなければ、その楽譜を使うことを諦めるか、割り切って使うかのどちらかの選択肢を取ることになる。 オリジナルを作ると云うことに関しても同様である。オリジナルと云っても、すべてがオリジナルと云うことは殆どあり得ない。勿論、シェーンベルクのようにシステムを全く変えて創作する人もあるから皆無ではないが、それらは全く希有なことである。 オリジナルは、おそらく一般受けしそうなメロディをハーモニーを選ぶことから始まるだろう。つまりそのときに流行っている音楽を下敷きに使うのである。後は、それらしく音楽を構成すればよろしい。まずAの部分があってサビに当たるBが表れ、ちょっと空気を変えるように転調するCの部分を挟んで再びAに回帰して終わる、などと云うような。 オリジナルでもアレンジでも作る始めの当座は、さまざまなアイディアに満ちているから自分は天才なのかもしれないと思うような程に、すらすらと新作を書き上げることが出来るかもしれない。ところが、次第にアイディアは枯れ始め、何を書いても同じような気になり、実際同じことを別の言葉で云い直している程度の違いしかないものしか筆の先から出てこないと云うことが多いのではないだろうか。 演奏家だって、事情は変わらないだろう。優れた演奏家のように演奏したいと云って意気揚々と練習するのは結構なことである。学ぶは真似から始めるからである。だが、それも次第に、次のようなことに気がつくのかもしれない。つまり優れた演奏家の真似をしても優れた演奏家になれないと云うことである。ではどうするか、別の優れた演奏家に新しい刺激を与えられれば、別の可能性を見つけられるかもしれないと思われるだろう。だがそれを何度繰り返しても、やはり優れた演奏家になることは難しいだろうと思う。 携帯電話を変えてからはもうこないけれど、何年も前から稀にとある商社マンから電話があった。それは投資の勧誘である。始めの頃はとても自信に満ちた声で投資した額の2倍3倍になります、と云っていたものの、次第に声の調子と歯切れが悪くなっていった。おそらく業績の悪化が声質の低下となって現れたのだろう。それは彼自身初めに持っていた仕事への自信が次第に失われていったことを示しているはずである。 技術、知識、情熱、意欲が枯渇するのは、新たに追加することがないからである。 どのようにすれば、枯れずに新鮮な気持ちでいられ続けることが出来るのか、それは人それぞれによって違うはずである。 だが、何をすればいいのかと云えば、少なくとも自分の言葉として考えることである。と云うことが出来るのではないだろうか。 誰かが考えそうなことではなくて、自分が自分の言葉で自分を考えるのである。 僕はアレンジが出来ない。 それは、あるメロディを見ても、それをどうすれば美しく演奏できるかと云うことを考えるばかりで、どうすればそのメロディが生きるように全体を構成できるか、と云うプランが考えられないからである。 僕がオシャレに頓着しないことと、同じことである。

Dec 13, 2009

-

年末年始のこと

久しぶりに東京などと云う所に行こうとすれば、馴染みの店や、知己の人、その知り合い、ギター関係者などとできるだけ会いたいと考えるのは、人情である。 以前東京に住む友人が帰省したおりに一緒に飲んだ時「今度東京に来る時は必ず電話してよ。絶対に駆けつけるから」と力強く云ってくれるので、僕はその友人を始め、幾人の人とどこで会い、何を話そうかなどと云うことをぼんやり考えてはにやにやするのである。 これは旅行の予定の一環であって、実際は思ったことと全く違う話題で盛り上がることが多いのであるのだが、予定は考えている時が一番楽しいものである。 ところが、僕は彼らを知っているけれど、僕の友人知人である彼ら同士は、ほぼ全く面識がないのである。僕が滞在するのは、たった2晩であり、彼らは総勢・・片手よりも多い数の人であることには違いない。仮に会う人々が一晩に一人と限定されればまったく問題はないのだが、それ以上に多い人と会うにはどうすれば良いか。 もし全員と会うとなれば、互いに面識のないもの同士をひとつのテーブルに着けなければならないが、そんなことをして話しが盛り上がるのだろうか、と云うことで危惧するのである。 では時間制でそれぞれの人と会えばいいのかと云うと、そんなことは大凡実現不可能なことである。何故なら僕は時間にルーズだからである。 だいたい滞在中の日中に何件が楽器店に行く予定なのだが、その見物する店すらきちんと決まっていないのだから、結局行き当たりばったりの旅行になることは目に見えているのである。尤も、同行する人は、一般常識人よりも常識もマナーも道徳もわきまえているから、僕は彼と一緒に行動するあいだだけは、莫迦なことをしないで済みそうである。 いずれにせよそれは来年の話しであって、今僕がしなければならないのは、ある書類をできるだけ早く書いて提出すること、いくつかの曲を編曲して練習すること、いくつかの独奏曲を仕上げること、楽譜のない曲は、急いで手に入れること、その他諸々である。 歌であったりさまざまな旋律楽器であったり、我々が伴奏をすると云うことは、ソリストの顔色を窺いながら、なんとか失敗しないように付いていくことがいい演奏だよ、とでも云いたそうな演奏がとても多く、また少し嫌なのだが、あるソリストもそのような伴奏者を気に入る場合が多いのだが、伴奏者の仕事の大切な部分は、ソリストがしっかりとした曲の構成の中で自由に振る舞えるようにすることである。 だから我々は、どんな曲を演奏する時も、その音楽のできるだけ深い部分まで把握することが必要になるのである。それには多くの時間と、試行錯誤が必要なのである。

Dec 11, 2009

-

修羅場のような

アルファベット順に並べている楽譜の棚のあちこちに少しずつ隙間ができて、楽譜の小さな束が隣の楽譜の塊に寄り添うようにもたれ掛かっていて、なんともみっともなく見え始めたので、床に山のように積み上げられた一見塵置き場の中身を改めようと思い、塊の一番上の端っこをちょこんと押してみた。 塊は静かに崩れ、なだらかな傾斜を伴った形に変容をとげた。 上から眺めると、何冊かの曲集の背表紙を認めることができた。 だが、そこにある程度の楽譜の数は、到底本棚にできた隙間をすべて埋めることができる数ではない。 では、残りの楽譜はどこにあるのか、僕はクローゼットの扉を開けてみた。そこには、床の上にあった塊よりもさらに増殖した大きさのものが不安定なバランスを保ちながら段ボール箱の上に置かれていた。 何度かに分けてそれらを床の上に広げてみると、何冊もの楽譜が現れてきた。僕はそれらをひとつひとつ本棚に戻し、製本されていない手書きの楽譜などは、作曲家の名前の書かれた封筒にしまい、それ専用の本棚に戻した。 後ろを振り返った。 津波に襲われた被災地のような景色がそこにあった。 玄関のチャイムが鳴った。 あ、レッスンの時間になっちゃった!と僕は慌てて玄関のドアを開けた。 「今、あの、ちょっと部屋がエラいことになっているので、5分程待ってもらえますか?」などと云う言葉を考えながら生徒に挨拶すると、実は仕事の都合で今日のレッスンを休みますと云い終えると一礼して去って行ったのだ。 僕は精一杯に考えた言い訳を飲み込み、また部屋の修羅場を見られなかったことを喜び、しばらくそこに立ち尽くしていた。 あ、そうだ。 ついでにあの楽譜を探さなくては、僕は少し落ち着きを取り戻しながら静かにレッスン室に戻った。 部屋は相変わらず修羅場だった。

Dec 9, 2009

-

我々の欠点と思われるもの

若い頃の一時期、ドストエフスキーの最高傑作と呼ばれる「カラマーゾフの兄弟」を読み始めたことがある。本は、それ以前に気まぐれで古本屋で買った岩波文庫の古い本であった。だから文字が読みにくく、翻訳が分かりにくいと云った理由はほんの少しはあるものの始めの一冊を読み終わる頃には、既に気分は最高潮にうんざりして4冊程あるそれは、本棚の奥深くにしまい込んでしまった。 同じようにホロコーストに関するドキュメンタリー映画である「ショア」も始めの1時間程は見たけれど、次第に飽き始めるために、やはり最後まで見続けることができなかった。 クラシック音楽を聴き始めた頃は、例えばテレマンの曲であっても僅か数分で飽きてしまうために、ぼんやりと違うことを考えてしまうのである。 何故、僕はそのように長いものを聴き続けることが、また読み続けることができないのだろうか、と真剣に考えたものである。 翻って考えてみれば、日本の伝統的な和歌の形態は、たった31文字で表さなければならないと云う規則がありさらに俳句にいたっては17文字と云う決まりがあることに思い当たり、その結果、僕は日本人は、短いものにしか興味がないのではないか、それ故に長いものを見たり聴いたりすることが苦手なのではないか、と思ったものである。しかも水墨画や侘び寂びと云う、どちらかと云えばとても淡白な美しさをこよなく愛する民族なのではないかと考えた。 さらに味わいに関しても我々は、昆布と鰹節を使った淡白なだし汁を好んで使うし、味覚自体もあまりこってりしたものを好まないような気がする。また、暴力、事件、事故、その他あらゆることに関して、彼らは我々の常識を遥かに超える程度のどぎつさがないと満足できないのだろう、ならば僕がドストエフスキーや、ワーグナーの楽劇を鑑賞する気にならないのも民族的な気質のためなんだろうと僕は納得したのである。 ところが、日本にだって、長くて、こってりして、徹底的に味わい尽くすようなタイプの人が、しかも優れた人であればある程、その傾向が強いような気がしてきてならないのである。 そこで僕は気がついた。 僕が長い曲や、長い小説や、長い映画を最後まで鑑賞し続けることができなかったのは、つまるところ、僕にはそれを鑑賞し続けることができる程度の、知りたいと云う気持ちと、集中力が決定的に足りなかったと云うことが原因なのだと。 集中力は、体力の有無と比例する。 と云うことは、我々の多くは、決定的に体力に問題があるのかもしれないと思うのである。 身体を鍛えよう。

Dec 8, 2009

-

干し柿

随分長いことお世話になった方が少し前から病に伏せってしまった。 飲み込みに多少の問題があるために、初めは食事の差し入れが制限されていたけれど最近になって快方に向かったらしくある程度の固形物が食べられるようになったと云う話しを聞いたから、自家製の干し柿を持って見舞いに行った。 干物は、魚しか作ったことがなく干し柿なんてどう作ればいいのかわからないけど、とりあえず干せばいいのだろうよと、見切り発車で作ったのだ。 見栄えは悪くおそらく味も、イマイチだろうそれを、彼女はとても美味しそうに味わって食べてくれた。 上手い下手ではなく、作った人の気持ちをきちんと受け止めようとする、病の床に伏す彼女のこれまでの生き方から、僕は何度刺激を貰っただろうか。 自分の思いばかり他人に押し付ける人とは正反対の、損得を抜きにして誰かを助けようとする素直な気持ちを持ち続ける人は少ない。 嬉しそうに出来損ないの干し柿を食べる人を見て、人間の思いやり、温かさを少し感じた。 今日は、いい日だ。

Dec 6, 2009

-

気分転換と云う

本来レッスンとは、自分の知らないことやできないことを身につけるために行うものである。つまり自分に出来ないことを、誰かの手を借りて出来るようになるために行う過程を云うものである。 だからレッスンとはいかなる種類のものであっても本来辛いものなのである。 つまり辛いのは、教える人が恐いからとか、口うるさいからなどと云う理由以前に、知りたいことや、出来なければならないと云うようなことが、習う本人がいくら頑張っても出来ない自分に苛立つことが、辛いと云うような心理として現れるのではないかと、思うのである。 そんなことはどうでもいい。つまりそれは云うまでもないことだからである。 それなのに、そのようなレッスンをひとくさり終わってからにっこり笑って「いい気分転換になりました」と云う生徒がいることに、僕は少なからず驚いてしまったのだ。 それは、生徒が投げやりな態度や、おざなりなお愛想として云ったのではないと云うこと、はレッスン中の態度で良く分かるのである。 それに僕は、大人相手だろうが子供相手だろうが、いかなるレッスンでも手を抜くことが出来ないと云う大人げなさを持っているので、いい加減におちゃらけたようなようなレッスンをするはずがないのである。 それなのに、「いい気分転換」になったと云うのである。 僕は、日頃限られた人と会って、どちらかと云えば、レッスンと云う名目を縦にして云いたいことを云うことが多いけれど、レッスンに通う人は当たり前のように厳しい社会の荒波に翻弄されながらも辛い稽古に通ってくるのである。 実社会の辛さと、レッスンの辛さと秤にかけたらレッスンの方が楽だ、と彼女は思ったのかもしれない。 そんなことは、どうでもいい。 その言葉を聞いて、僕はなんだか嬉しかったのである。

Dec 5, 2009

-

勢いだけでは無理

昨日は、駅前にある電気店のひとつに行ってDVD-ROMを買った。 これは頻繁に使うから50枚入りにものを買った。 家に着いて、早速ダビングしようとデッキにセットしてみると、なんだか具合が悪いのである。いくら頑張ってもダビング作業の手順に入れないのである。 仕方ないのでテレビの画面に書かれているコメントを読むと、要するに僕が買ったDVD-ROMは地デジ対応になっていないからそのディスクでは録画はできませんよう、と書いてあるのである。 やっぱり勢いだけで買ったものは、失敗する確率が高いものである。 とりあえずそれはそれとして、別に使い道があるだろうと云うことにして、今日は再びそれに相応しいものを買いに出かけた。僕が二日続けて街に出るのは、とても稀なことである。 何かをしようと云うときに、それに相応しいものを使わなければ、いくら努力したり苦労しても報われることはないのは、以上のようなことでもよく理解できるものである。 ネットの動画でカザルスのマスタークラスを見た。 受講者は、一生懸命にバッハを弾いているけれど、それは一生懸命に弾いているだけのことであった。 カザルスは、まず楽器を思うように扱っていた。楽器から出すことができる最高の音を出すことができていた。それから音楽をよく理解していた。楽しんでいた。 まず、楽器を演奏するならば楽器を自分の手の延長として使えるようにしなければならないのは云うまでもない。その程度によって、音楽の楽しみ方が変わるからである。 ほんの少し仕様が違うだけで、まったく役に立たないことがあるように、ほんの少し間違って覚えてしまったために、弾きたい曲が弾けないと云うことにもなりかねないのである。 面倒がらずに仕様説明文を読むことは大切なことである、と今日僕は学んだ。

Dec 4, 2009

-

宿るリズム

最近フラメンコギターを聴く機会が多い。機会と云ってもそれは演奏会に足を運んで楽しんでいると云うことではなく ~それは札幌に住んでいるとあまりフラメンコの演奏会に恵まれないためか、僕がそのような情報に疎いためかのいずれかの事情によるものであるだろうが ~CDやDVDを通して鑑賞すると云うような楽しみ方をしているのである。 僕は、例えばレコード店などでさえあちこちの棚を見て回ると云うことがあまりない。それは見知らぬ分野の棚に置かれているCDの見慣れないデザインのジャケットや、それを熱心に眺める人の全体的雰囲気に気圧されているためかもしれないし、それ以上に自分の欲しいものを手に入れた途端にその店に興味がなくなると云うような薄情的な気性によるものが多いのかもしれない。 そのため僕が聴くフラメンコギターの音源は図書館から借りてきたものが主体となるのである。だから僕が聴くのはニーニョリカルドやメルチョールデマルチェーナと云うような舌を噛みそうな名前の往年の名手の演奏ばかりである。故に新しい演奏家に関しては全く無知のままである。 往年の名手の演奏だから上手いとか拙いなどと一言で言い切ることができないのは云うまでもないし、勿論そのように言い切る必要のないことである。細かい音符が多少もつれながら弾かれているけれど、それ以上に熱のこもった演奏や、とても速いテンポで弾くんだけれど音の切れが今ひとつ悪いように思えるものなど、個人により、演奏曲目によりさまざまな印象を与えられるからである。 ただ上手い人は、別にフラメンコギターに限らず、どのような種類の音楽でも、さらにはどのような表現媒体を用いたとしても、自分の思いを出し切っていると云うことが云えるものである。さらにまた、ただ自分の思いだけを出すことが表現だと云う思い込みだけでなく、全体的なバランスにも気を配ることができていると云う共通点がありそうであるなんてことは、今更云うまでもないことである。 否、ただ上手なだけの人と云うのも世の中にはたくさんいるようだから、上の文章から「上手い人」と云う言葉を取り外さなければならないかもしれないが。 そう、本当の意味で上手い人と云うのは、例えば歌で云えばレチタティーヴォのようなリズムやテンポに縛られず、自由に歌うような部分でも、きちんとリズムが取れているように聴こえるものである。 そうでない人は、ただテンポとリズムを無視しているようにしか聴こえない場合が往々にしてあるものである。 例えば絵を見てもリズム感を感じる人と、そうでない人に分かれるから。 自由と云うのは、全体を見渡せて初めて実現可能なことなのだろうと、セラニートを聴きながらぼんやりと考えた。 時計は、午前5時39分を示している。 冬の夜明けは、遅い。

Dec 3, 2009

全2086件 (2086件中 1-50件目)

-

-

- ライブ・コンサート

- AI 25th best tour ALIVE 参戦

- (2025-10-13 21:12:26)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- ランキングの入れ替えが投票可能な状…

- (2025-04-26 12:46:05)

-

-

-

- LIVEに行って来ました♪

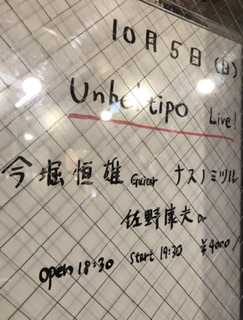

- unbeltipo@高円寺JIROKICHI

- (2025-10-13 16:29:50)

-