全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

マレーシアのガンプラ展示会

ちょっと最近忙しくて更新停滞中。キットのパーツ写真は撮ってるんだけど記事を書く暇が無いです。 で、今回はYou Tubeで、マレーシアで行われたガンプラ展示会の様子を写した映像を見つけたので、それをリンク。2006年に行われた物で、ガンダムSEEDがお題の様です。 http://jp.youtube.com/watch?v=t7jsdOG8FnU&feature=related なかなかの力作ぞろいで、マレーシアのガンプラモデラーは上手いなあ。 やっぱし一番人気はフリーダムで、羽根ガンダムは海外でも人気みたい。海外のファンは、(私の様な)固陋な旧作ファンが居ないので、素直に今の流行のガンダムを受け入れて楽しんでる様です。 しかし、オリジナルカラーリングの作品なんかも多くて新鮮。もっと海外モデラーのガンプラ作品をネットで探してみようかな。 自分も最近ガンダムを作りたくてしょうがないんですが、 こういう方を仕事でやってるのでなかなか暇が無い。うー、メカが作りたい、、、、。

2008.01.25

-

バンダイ 1/35 UCHG ワッパ 仮組みレビュー

本日は、ガンプラ異色のシリーズ、UCハードグラフの1/35ワッパを紹介します。 バンダイ 1/35 UCHG ジオン公国軍 機動偵察セット 定価1500円 2006年9月発売ガンプラ]1:35 U.C.ハードグラフシリーズNo.1ジオン公国軍機動偵察セット 1,029 円 U.C.ハードグラフ 第四弾 「地球連邦軍 対MS特技兵セット」 1,969 円 U.C.ハードグラフシリーズは、ガンダム世界のモビルスーツ以外の軽車両や兵士などを、1/35というミリタリースケールでキット化していく異色のシリーズ。 バンダイ版のミリタリーミニチュアシリーズと言った趣で、スケールモデル並の精密ディテールと大人向けの雰囲気を持った模型マニア向けの内容。スローペースですが現在まで5作が発売されています。 今回取り上げるのは、UCHG第一弾の「ジオン公国 機動偵察セット」。内容はジオン軍の小型ホバークラフト「ワッパ」のキットです。このワッパは初代TVシリーズに1話だけ登場した小型メカですが、ガンダムに特殊爆薬を仕掛けてあわや破壊寸前まで追い詰めた名脇役。比較的人気の高いサブメカです。 キットパーツ写真。通常のガンプラとはかなり異質のパーツの雰囲気で、見た目はタミヤのキットの様。細いガード類のパーツが目に付きます。年少者では折ってしまいそうな繊細なパーツが多く、上級者向けと割り切った内容です。組み立ても主に接着剤を使用。 とはいえ、タミヤのキットなどと異なるのが、この種のキットにも関わらずパーツが色分けされているという事で、シート類の茶色やフィギュアの肌色が別色で成型されている。この辺りがバンダイの意地を感じて面白い所。あと、デカールは水転写式でこれもスケールモデル流。 キットパーツを組み上げた所。写真の様に、ワッパ本体とフィギュアが2体付属。あと、写真に写っていないですが、特殊爆弾や拳銃パーツなども付属。 ワッパ本体についてはパーツの合いも良くスラスラ組めます。接着剤使用ですが、大まかなパーツはハメコミでも取り付けられるので、ガンプラしか作った事の無い人でもそれほど難しい組み立てではないと思います。ただ、細かいパーツが多いのでピンセットがあるとやりやすい。 操縦席周りのディテール。アニメ設定画は簡素ですが、二次大戦のドイツ車両風のディテールがオリジナルで追加されています。これがなかなか良い雰囲気。車載機銃の銃口がスライド金型で抜かれているのは凄い。最新タミヤキット並。 このキットには、ちょっとしたギミックで前後ホパーとホバー付け根のアームのカバーが着脱可能で、内部のフレームが再現されています。地味ながら面白いポイント。 車体裏側もごらんの通り再現。汚し塗装が映えそうなディテール。 付属する2体のフィギュア。凄いのはフィギュアなのに色プラで多色成型されており、未塗装で組み上げるだけでもそれらしくなります。説明書でも成型色を生かした仕上げの解説があり、未塗装派モデラーへの配慮がある。 こういうマニアックな仕様のキットでも初心者への配慮を忘れないのはさすがバンダイで、タミヤなども見習って欲しい所。 フィギュア自体の出来もなかなかですが、パーツの合いは今ひとつなので、全塗装する場合はパテ埋めどの加工が若干必要かも。 このキット、内容はなかなかのもので、今のバンダイの技術がタミヤに劣らない事を証明する仕上がりになっています。なんとなく、このシリーズそのものが「バンダイの技術力アピール」のための見本として作られている様にも感じる。あと、日東のMa.kシリーズにも似た雰囲気がありますね。

2008.01.13

-

バンダイ 1/144 FG ガンダムエクシア 仮組みレビュー

今回のレビューは、現在最新のガンダムシリーズ「ガンダム00(ダブルオー)」の主役MS、ガンダムエクシアです。 バンダイ 1/144 FG ガンダムエクシア 定価500円 2007年9月発売 機動戦士ガンダム001/144 FG ガンダムエクシア 315 円T.J GrosNet楽天市場店 バンダイ HCM-Pro SP-005ガンダムエクシア 3,269 円イーベストPC・家電館 当方は1年ほどガンプラから離れていたので、放映当初はアニメを見ていなかったのですが、最近OCNのネット放送で数話を視聴。 感想としては、うーん、イマイチかなあ、、、。基本的にはガンダムSEEDの延長上で、SEED後半のラクス陣営みたいな”超国家的”組織が超強力なガンダムを使って、世界の紛争を力でぶっ潰す、というストーリー。 設定は結構ぶっ飛んでるけど、キャラが相変わらず美少年で自分に酔ってるタイプなので、戦いそのものに迫真性が無く、戦争ゲームをやってるという印象。 やはり、泥臭い戦争物は戦前生まれの富野監督や高橋監督の世代でないと難しいのかも。ガンダム側が悪に見えたりする視点も、歴代シリーズの中ではさほど珍しくもないし。 作画についてはSEEDよりかなり向上していて、戦闘アクションもスピーディー。ただ、意外とケレン味が無くさっぱりした演出なので、SEEDのスパロボ調演出になれたファンには物足りないかも。プラモデルもそれほど人気がある訳でもないみたい。 FGエクシアのパーツ写真。 SEEDディスティニー後期で一旦止まった1/144廉価版キットですが、新TVシリーズとともに復活。今回はFGは主役機メインで、敵の量産型MSは逆にHGのみで発売、という構成の様です。 SEEDの時の廉価版シリーズは手足の関節を大胆に固定したカンタンキットだったのですが、今回のFGは、基本的なヒジ、ヒザの間接は可動する様になっています。イロプラも適度に使われていて、500円キットとしてはなかなか豪華。 FGOOシリーズ用に新設計されたポリパーツ。SEEDディスティニーの時の鉄アレイ型ジョイントの改良版で、ヒジやヒザ関節用のポリパーツも付属。 パーツを組んだ写真。 キットとしての出来は素晴らしく、けっこう複雑なエクシアのディテールを少ないパーツで見事に再現しています。モールドのシャープさはSEEDキットより更に向上。最近のガンプラはスケールモデルに劣らない精度になってきてますね。 ヒジ・ヒザが可動になった事で、結構いろんなポーズが取れます。関節のポリパーツが目立たない様になっているのも低価格キットらしくない気配り。 ダブルボールジョイントにより、肩が複雑に可動。アンテナ類のシャープさも良い感じです。 廉価版キットなので、SEEDの廉価版キット同様足の裏はスカスカ。これは仕方が無いですね。 と、部分部分を見ると申し分の無い素晴らしいキットなのですが、キット全体を見るとなんか物足りない気がする。 実はこのキット、アニメで装備しているシールドや大型ナイフなどの装備品が付いてないんですよ。主武装の剣の二本だけではいささか寂しい。 廉価版とは言え、アニメで出ている姿にならないというのはちょっと困る。付属品を豪華にするとHGとの差別化が出来ないのでしょうが、最小限の付属品は付けるべきだった。 個人的には、むしろヒジ・ヒザ間接は固定して、装備品の方は削らない方が良かったと思います。FGは元々動かすキットではないし。HGやHCMとの差別化のためにちょっと商品内容が歪んでしまった気はする。そこはちょっと惜しかった。 歴代簡易キットを並べた所。ガンダム00のMSは意外と大きく、身長は初代ガンダムと変わりない事が判ります。前作のディスティニーガンダムと比べるとかなりシンプル。 個人的には、ガンダム00については敵の量産MSの方に魅力を感じるので、そちらの方も今後取り上げたいと思います。

2008.01.06

-

バンダイ HG 1/144 ジオング 仮組みレビュー

長らくブログ更新が滞っていましたが、新年より心機一転、再開する事にしました。昨年は経営していたプラモ店を廃業してブログどころでは無かったのですが、ようやく幾らか落ち着いたので。今後は趣味の立場でキットレビューをやりたいと思います。 バンダイ 1/144 HGUC ジオング 定価 1800円 2001年発売HGUC 1/144 MSN-02 ジオングGSIクレオス 【塗料】ガンダムカラー HG「ジオング」用 ジオングと言えば、富野アニメやガンダムシリーズ御馴染みの「最終ボスMS」の始祖に当たるMSで、TVシリーズ最終2話のみの登場ですが人気の高いMSです。「未完成の最終兵器」という設定もマニア心をくすぐるポイント。後に足付きの完成型のデザインが起こされたり、プラモ狂四朗でもパーフェクトガンダムのライバルに起用されています。 デザイン原案は当時ガンダムのメカ作画を担当していた板野一郎と言われ、大河原ラインとも富野ラインとも異なる作風。直線が多く、ジオン系MSの中では異質のデザインですが、あまり違和感は無いと思います。人に近いシルエットの頭部が特徴的。 シャアはこの超MSを駆使して、ようやくガンダムと相打ちで仕留めることに成功する。ただ、最終的には、ほとんどシャアの方が挑戦者の立場になっていて、強力なジオングの性能で辛うじてガンダムを倒せた、という感じ。 シャアの「強いけれどニュータイプとしては二流」というイメージはこの最終回で付いた気がします。そして、Zガンダムでその要素が完全に定着(苦笑)。 HGジオングのキットパーツ一覧。HGUCシリーズ初期のキットのためパーツ分割は割りとシンプルで、それほど凝っている感じではないです。しかし、既に一部にABS樹脂パーツが使われ、スライド金型も使われており、近年のHGのスタンダードに繋がる技術が見受けられます。 パーツを組み立てた状態。 パーツは多くないですが、元デザインがシンプルなためほぼ設定画のカラーリングが成型色で再現されています。頭部の上半分が一体パーツで、ヘルメットの様にかぽっとはめる様になっているのが特徴的。 プロポーションは非常に素晴らしく、ほぼアニメ版の設定イメージそのままです。若干肩アーマーが大きめに感じる程度。他のHGUCキットに良くある余計なアレンジもほとんど感じられず、ジオングの立体物としてはほぼ完璧だと思います。 初期のHGUCキットに付けられた”ときめきメモリアルアクション”のポーズを取らせた状態。首が付いている”エリ”の部分と腰部分が別パーツで可動し、こういう飛行姿勢が取れます。 初期のHGUCは可動範囲が少なかったため、劇中ポーズを取らせるために特別なギミックが仕込まれていたのですが、最近は元々の可動範囲が広く、特に専用のギミックを入れる必要は無くなった様です。 スカートの裏側。各ノズルにはポリキャップが仕込まれていて別々に稼働します。あと、ちゃんと股関節が仕込まれていて、その気になればパーフェクトジオングも出せそうなのですが、今の所1/144では発売されず。 ただ、スカート内部のディテールはかなり寂しく、この辺は古さを感じる出来です。 このキットの手首は指が別々に可動し、更に指先のビーム発射穴がスライド金型で最初から開けられています。今では珍しくない成型方法ですが、当時、1/144キットでここまでやるのは画期的でした。 オールレンジ攻撃時を再現したケーブル。ただし、ケーブルの材質はただの太いリード線で、強度も無くヘタってしまうのでイマイチ。ここは材質を変えた方がいいかも。 本キットは7年前の製品ですが、HGとしての基礎は既に出来上がっていて、プロポーションも素晴らしいのでオススメのキットです。可動ギミックなどはシンプルですが、ジオングは元々あまりポーズを付けて楽しむMSではないので問題なし。パーツ分割が少ない分、最近のキットよりも作りやすいと思います。

2008.01.04

-

バンダイ 1/100 ガンダムF91 仮組みレビュー

今回は、往年の傑作キット、1/100 ガンダムF91のキットレビュー。 「往年の」と言う通り、新発売のMGじゃなくて旧キットの方です。 バンダイ 1/100 ガンダムF91 定価 1470円 ガンダムF91 1/100 ガンダムF91 1,029 円 T.J GrosNet楽天市場店 MG 1/100 ガンダムF91 2,352 円 T.J GrosNet楽天市場店 本キットは、映画「機動戦士ガンダムF91」が公開された1991年の発売。 当時は、私はちょっとガンダムから離れていたので、当時の評判とかはあまり知らないのですが、時期的にはSDガンダムBB戦士が大ヒットした頃で、F91シリーズは、主に高校生以上の高年齢をターゲットにしていた様で、そのため1/144が存在せず、1/100のみのシリーズとなった様です。 キット的には、前年のガンダムF90やHGガンダムで確立された、はめ込み式&ポリキャップ&ボールジョイントとシステムインジェクションを活用した設計で、現在のHGシリーズの基本は既に確立されています。 F91シリーズは全体に出来も良く、プロポーションの捉え方も今風になっているので、現在のキットに慣れたモデラーでもあまり違和感無く組めるのでは。特に、デナンゾンやヘビーガン、そして今回紹介するF91は、今でも十分通用する傑作でしょう。 キットのパーツ構成。基本的にはシンプルな分割で、パーツは少なめに押さえられています。モールドなどもまずまずカッチリした仕上がり。 この時期のバンダイの最新技術、システムインジェクション。肩のマーキングや胴体のフィン部分などが別のプラ成型色で色分けされています。 ただ、このシステムインジェクションはコスト高になるらしく、そのためF91のキットのみ1400円(他のキットは800~1000円)と高価になっています。Gガンダム以降、このシステムインジェクションがあまり採用されなくなったのは、コストを押さえるためなのかも。 プラで色分けされてない部分は、紙製のシールを貼る様になっています。また、塗装派のためにマーキング類のデカールも付属。こちらはガンプラでは珍しく、水転写式。 パーツを組み立てた状態。 うーむ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 禁句かも知れないけど、素直に言うと、MGいらない気が。 ギミック的には、ウェスパーの可動と伸縮、ふくらはぎのスラスターが可動。腰のビームサーベル展開ギミックやビームバズーカラッチなどはオミットされています。 それにしても、この流れる様な機体のラインの表現は素晴らしく、歴代ガンダムの中で最もスタイリッシュなF91のフォルムを見事に再現しています。 この旧キットに比べると、MGはどうも四角くて「普通のガンダム」になっちってるんだよなあ。 このF91は、デザインのフィニッシュに安彦良和氏が関わっているので、他のガンダムより曲面が強いのが特徴。手足のラインやスカートなども全部曲面で構成されていて、旧キットは見事にそれを再現しています。 こういう微妙な曲面は、今のガンプラのCG設計では苦手な部分なので、この旧作F91を超えるのはちょっと難しいかも。 頭部のフェイスオープン再現は、MGと異なり丸ごと差し替える構成。マスク部は一体ですが、出来は良いです。目はクリアパーツを採用。 キットにはビームシールドとビームバズーカも付属。バズーカはウェスパーと干渉するのでイマイチ構えにくいです。あと、肩のフィンは収納は出来ず、着脱式。 ビームサーベルは二本付属ですが、残念ながらクリアパーツでは無いです。膝は二重関節で結構良く動く。 このキットの欠点は、背面のノズルのディテールがかなり甘い事。この辺はMGとは雲泥の差が有ります。全体にパーツ数は押さえたキットなので、各部のディテールは現在の目で見れば多少甘い部分もあります。 1/100のストライクガンダム、V2ガンダムとの比較。小型モビルスーツだと言う事が分かります。また、V2ガンダムもそうだけど、スタイルは現行キットになんらヒケは取りません。 正直言うと、個人的にはMG版よりこっちの方が良いかなあ、、、。ギミックやディテールは断然MGの方が良いのは当然ですが、パーツが多すぎて組みにくいと言う難点もあるので。 旧作ながらもほとんどのパーツは後ハメ出来るし、色分けの少ないのも塗装派なら問題無いので、機会があれば、是非旧1/100キットの方も作って欲しいですね。

2006.08.06

-

バンダイ 1/144 ギャン 仮組みレビュー

今回は、いにしえの元祖ガンプラブーム時代のキット 1/144ギャンをレビュー バンダイ 1/144 マ・クベ専用 ギャン 定価 315円 本キットは、第一次ガンダムブーム真っ盛りの1981年発売。 私は丁度ガンプラブーム世代で、当時の熱狂ぶりは良く覚えています。ともかく売れ方がハンパでなく、また、模型店以外でも、本屋、文房具屋にもプラモが売っていた時代なので、ともかく街のあちこちを自転車で探し回ったものです。最近の子供がムシキングや遊戯王のカードをあちこちで探すのと同じ感覚かなあ。 また、当時はガンプラ以外にもイデオンシリーズやザ・アニメージなんかも混じって売っていて、各社のキャラクターモデルが混在していた時代。今のバンダイ1社寡占の市場とは比較にならない活気がありましたねえ。 キットを仮組みした写真。 まあ、今の眼で見ると、なんとも可愛らしく、微笑んでしまうような愛嬌のあるスタイル。 近年のリアルなキットとは程遠い内容ですが、意外と最近コレが受けが良くて。 「旧作のかっこわるい方のキットが欲しい」と言う人が結構いるんですよ。HGUCでなく、わざわざ旧作を選ぶ人が。しかも、結構女性が多い。 考えて見ると、この旧作のガンプラのディフォルメ具合は、マルサンのソフビ人形に近いのかなあ、と。カッコ良くは無いんだけど、味がある、と言うか。全体のラインも丸っこく温かみがある。この味わいは新作のHGとかには無いモノで、これはこれで価値があるのかなあ、と最近は思っています。 関節可動は、一応基本関節は全て動きます、と言う程度で、これが精一杯の大胆ポーズ(笑)。 ただ、このガンダム以前のロボットプラモは、そもそも手足の関節が可動するキットはほとんど無かったので、これでも十分に動いた方だったのです。「手足が動く」事だけでも十分驚きだった時代。 あと、当時のバンダイキットのパーツのはめ合わせはサイテーなので、先ずははめ合わせ用のダボを切り取り(ダボの通りに組むとパーツがずれる!)、接着面は金属ヤスリで平らに成型するのは基本工作です。パーツのスキマをパテ埋めするのも当然。ある意味、実にプラモスキルを鍛えてくれるキットです(笑)。 なかなかセクシーなラインのスカート。当時は、このギャンのスカートパーツを加工してザクに転用する工作が流行ったものです。ストリームベース製作の06Rザク高機動型も、このギャンのスカートを流用していた筈。 HGUCギャンとの比較。全く別のモビルスーツの様。 ただ、HGUCギャンはいささか設定に比べるとスマート過ぎ、設定画遵守のギャンを製作する場合は、むしろ旧キットをベースに改造した方が良いです。 あとHGUCは異様にオーバースケールで背が高すぎ、スケールは旧キットの方が正確。 まあ、とは言っても、基本的にはHGUCの方が良いでしょうけど(笑)。旧キットは、当時の「古き良き時代」の雰囲気を味わうためにそのまま作るのが正解でしょう。今でも300円でしょっちゅう再販されるし。気軽に1980年代が楽しめるキットです。1/144 プラモデルYMS-15 ギャン 670 円 ホビープラザ とらや機動戦士ガンダム 1/100 ギャン 588 円 T.J GrosNet楽天市場店 バンダイ MG(マスターグレード)1/100 YMS-15 ギャン 2,500 円 大阪ホビット

2006.08.05

-

バンダイ 1/144 デスティニーガンダム 仮組みレビュー

今回は、ガンダムSEEDデスティニーの主役(?)ロボ、デスティニーガンダムのコレクションの方のキットレビューを。 バンダイ 1/144 デスティニーガンダム 定価 630円 ■ 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ■ 1/144 デスティニーガンダム 418 円 プラプラプ様 まあ、このデスティニーガンダムに関しては、何と言っていいのか、、、(苦笑)。 一応、昨年アニメの主人公メカだった筈なんだけど、アニメの出番は少ないし、主役なんだか判らない扱いだし、どうにも妙な立場のMSでしたねえ。 ただ、デザイン自体はなかなか好評で、キットの出来にも恵まれた事もあって、個人的にはストフリよりは安定して人気があった気がします。少なくとも、プラモではストフリに勝てたのでは。 結果論になりますが、ストライクフリーダムの登場は、シリーズ構成的にもちょっと邪魔だったかな、と。新主人公メカはデスティニーガンダム1体として、フリーダムをそのまま最後まで登場で良かったのでは。あと、セイバーガンダムも最後までいた方が良かったかなあ。 やはり、「主人公メカが2体同時に登場」と言うのは、アニメ展開的にもプラモ販売的にもちょっと無理があったと思います。シリーズの主軸商品が絞りきれなかった。 ちょっと、バンダイ側の商売っ気が強すぎたのでは。あまりにガンダムに頼りすぎた。デスティニーは、最初むしろザクウォーリァやグフが売れていたので、そちらを重視するべきだったかな。 デスティニーの商品展開は、アニメ脚本のミスもあったけど、バンダイ側のミスも多かったと思います。次回はもうちょっと考えて欲しいですね。 コレクション版デスティニーガンダムのパーツ。 コレクションシリーズの最後期作で、出来は全コレクションシリーズ中でも最高の出来。この後のストフリがシリーズ中でもサイアクだったので、極端に落差が、、、(笑)。 600円の価格の中で最大限の要素を盛り込んだ内容で、パーツはかなり色分けされており、塗装しなくともかなり設定カラーを再現。モールドも非常にシャープで言う事の無い出来です。 パーツを組んだ写真。 設定画準拠ですが、非常に格好良く、完璧なスタイル。特に、メリハリのある足のラインが素晴らしい。各部に多少の肉抜き穴がありますが、なるべく目立たない様に工夫されているので、そのままでもさほど気になりません。 また、可動部分が無いので直ぐに組み立てられるので、小学生にも安心して勧められるのが模型店としてはうれしいですねえ。HGだとちょっと難しすぎるので。そういう意味でもコレクションシリーズの中止は痛い。 背中のソードとビーム砲を展開した状態。パーツ数削減のため、武器の展開は可動でなく差し替えで再現。両方の武器が設定通りに色分けされているのも、コレクションらしからぬゴージャス感。 手のひらに装備されているビーム砲を再現するため、右手首が二種類付属し、付け替え式になっています。手首はボールジョイントで可動。手首自体の出来も非常に良い。 肩は「鉄アレイ型」の二重ボールジョイントにより、ある意味HGよりも自由に可動します。 FGガンダムとの比較。SEED系のMSがかなりスマートなのが判ります。 いまだとHG版も発売されていますが、このコレクション版も負けずに良い出来で、素立ち状態ならほとんど見劣りしないレベル。一度は組んで欲しい傑作キットです。

2006.07.30

-

バンダイ 1/100 HG V2ガンダム 仮組みレビュー

今回は、こないだ再販になった1/100のV2ガンダムをレビュー。 バンダイ 1/100 HG V2ガンダム 定価 1575円1/100 V2ガンダム 1,181 円 ホビースト様 本キットの発売は1993年。「機動戦士Vガンダム」は、ZZ以来久々のTVシリーズと言う事で、非常に期待され、バンダイも張り切ってプラモを大量に発売したのですが、販売はふるわず見事撃沈、、、って、なんかZガンダムの時とおんなじパターンだなあ(苦笑)。 このVガンダムのシリーズが展開されていた時に当店が開店したのですが、そのためこのVガンダムシリーズが全然売れなかった、と言うのは良く覚えています(苦笑)。正直言って、前シリーズのシルエットフォーミュラーシリーズや、OVAの0080のキットの方が人気があったと思います。 正直、Vガンダムのモビルスーツはちょっとデザインに難があって、線を減らしたシンプルな物にしたのはいいけど、ただボテッとした感じで、ディテール感やメカニック感に欠けていた気が。その辺が前シリーズにも負けた原因だったんじゃないかなあ。 あと、当時はSDガンダムBB戦士が全盛期であり、ミニ四駆人気も強かったので、リアルガンダム自体の居場所が無かった、と言うのもあるかな。そのため、次のGガンダムでは、ガンダムのデザイン自体にSDガンダムの要素を取り入れる事になったのだと思います。 1/100V2ガンダムのパーツ写真。このキットは分離合体と可変ギミックを持つため、パーツ数は非常に多いです。ランナーパーツなんと計9枚。 当時は、1/144が低年齢向けの廉価版キット、1/100が上級者向けキット、と言う分け方で、このやり方でガンダムXまでの4シリーズを展開しました。 当時のバンダイの技術の結晶、システムインジェクションのパーツ。 今のガンプラは、基本的に成型色ごとに分割されていますが、当時は一つのパーツを多色成型で色分けしていました。高額キットにのみ施された技術で、これを最初に採用したのがドラグナーシリーズ。ガンプラでは旧HGの1/144ガンダムなどに採用されています。当時は、こういう多色成型のキットを「HG」と言っていた様です。 キットを組み立てた写真。 プロポーションは100点満点じゃないかなあ。滅茶苦茶出来は良いです。完璧。 名作1/100F91に匹敵する素晴らしい出来。恐らく、今のバンダイ設計陣ではこれを超えるのは難しいかも。こういう微妙な曲面は、近年のバンダイは意外と苦手なので。 なお、Vガンダムの世界のMSは他のガンダムより一回り小型で、1/100でも15cm位のサイズです。1/144のνガンダム位の大きさ。 10年以上前のキットですが、現在のガンプラに繋がる基本は既に確立していて、完全なスナップキットで、ポリキャップやボールジョイント関節も標準装備。 ただ、可変ギミックが入るせいもあって、可動範囲はちょっと狭いです。あと、胴体パーツががたつき易いなど、ちょっと可動に関してはツメの甘い部分もあります。ABS樹脂はまだ未採用だったので。 ビームシールドとビームハリセン?は透明パーツ。ただ、質感がちょっとオモチャっぽいので、クリアーカラーで調子を変えた方が良いかも。 サイズは小さいですが、指はなんと可動式。80年代後期~90年代初期は結構可動指を持つキットが多いです。 システムインジェクションにより、最初からここまで色分けされています。アンテナや眼の縁の色分けとかは結構凄い。 ただ、再販時でも、成型色は昔と同じ、裏側が透ける質感の良くないプラなので、次回再販する際は、HGUCに使用されている「透けないプラ」が良いかなあ。そうすれば、今風の簡単塗装でも見栄えがすると思うので。 で、キットの可変ギミックについてなのですが、実は完全変形でなく、差し替えで変形用パーツを組替える必要があります。変形時には、写真の様に一度完全にバラバラに(笑)。 コア・ファイター。V2ガンダムの胸から上の部分が外れて変形した形態。機首は変形用パーツを付け替え、頭は取り外します。どう見ても頭部が入りそうに無いデザインだなあ。 キャノピーはちゃんとクリアパーツで、パイロットフィギュアも付いているのは凄い。 トップファイター。コアファイターと、V2ガンダムの上半身が変形したパーツが合体した形態。それなりにスマートですが、なんか良く判らない飛行物体、、、。 ボトムファイター。V2ガンダムの下半身が合体した形態。足つき飛行機?! うーん、一応キットは設定通りに良く再現しているのですが、この変形後の格好はどうかなあ。 このキット、プロポーションは極上なのですが、可変ギミックのためにパーツのあちこちが外れたりして安定が非常に悪いので、いっその事、変形機構は固定してMS形態オンリーにした方がすっきりするかも。 同スケールの1/100フリーダムガンダムとの比較。V2ガンダムが小型モビルスーツだと言う事が良く判ります。 それにしても、プロポーションが、V2ガンダムの方が格段に良い、と言うのはちょっと複雑かも、、、。まあ、SEEDガンプラはフリーダムだけやけに出来が悪く、ちょっとモデル選択を間違えたかなあ。 このV2ガンダムのキットは、スタイルは抜群だし、今のガンプラには見られない技術が結構使われているので、結構新鮮で面白いかも知れません。

2006.07.28

-

フジミ 1/76 T34/85 キット紹介

今回は、往年の名作キット、フジミのT34/85を紹介。 フジミ 1/76 T34/85 定価 525円 ミーティア本館にて販売しています。 フジミのT34は、1970年代の発売ですが、何気に出来は非常に良いです。車体モールドも綺麗で精密、溶接跡のモールドまであるし、スタイルも中々。砲塔形状なんかはタミヤ1/35より似てる位。 あまり言われない事ですが、フジミの1/76シリーズは結構傑作が多く、このT34や、エレファント、1号戦車、九七式中戦車辺りは、現代の眼で見ても然程遜色は無いと思います。 ちょっと辛い出来なのは、シリーズ初期作のキングタイガーやKV-1など数点程度。 むしろ、簡素なパーツ構成で、初心者向けには最新キットよりも優れていると思います。 タミヤの初期MMもそうですが、1970年代中期頃の日本製スケールモデルはあくまで子供がターゲットだったので、パーツ数は押さえられていて組みやすい。 キットのパーツ写真。実に簡単なパーツ分割ですが、実車のT34も非常に簡素な構成の戦車なので、これで十分。何も考えなければ1日で完成出来るでしょう。 車体上部と砲塔パーツ。 必要なモールドはほとんど施されているので、十分な仕上がり。ソ連戦車としては多少大人しすぎる気がする場合は、溶きパテなどで表面を少し荒らしてやると良いでしょう。 また、砲塔や車体側面の手すりを金属線で張り替えるとベスト。作業も簡単だし。ソ連戦車製作の定番工作ですね。 ホイール部。キットは穴あきのスパイダーホイール仕様を再現。ちなみに、初期型のディスクホイールは同社のT34/76に入っているので、流用するのも良いかも。 キャタピラ。ベルト式で、ここだけはモールドはイマイチ。まあ、ミニスケールなので、あまりこだわらない方が良いかも。 最近では1/72クラスでもプラ製の組み立て式になっているケースが多いんだけど、あれは普通のモデラーには組めないので、あまりスタンダードにはして欲しく無いかなあ。キット付属のキャタピラは1/72も1/35もベルト式が良いです。 T34については、最近色々と詳細な解説が出回っていますが、どうも統一が取れていないので、ハッキリ言って、無視してもかまわないかと。 溶接ラインの細かな違いや、転輪のボルト数であーだこーだ言ってもしょうがないし。ミニスケールなら尚更。 このフジミのT34は、そのまま組んでもちゃんとT34しているので、それで十分じゃないかなあ。

2006.07.27

-

フジミ 1/76 1号戦車B型 作例

今回は、大分以前に作ったフジミのナナロク1号戦車を紹介。 フジミ 1/76 1号戦車B型 定価 525円 ミーティア本館にて販売しています。 ちなみに、フジミの1/761号戦車は、500円と800円の二種類のキットが発売されていますが、中身は別物で、500円の方はフジミオリジナル、800円の方は旧日東製です。 どちらも出来は良いので、作り比べてみると面白いです。 この完成品は十年位前に作ったもので、殆どストレート組み。小さなベースを付けてビネット風味に仕上げています。 フジミのこのキットは現在の眼で見ても素晴らしい出来で、まずは1/76ではベストキットでは。 こんなに出来の良いキットを今時500円で買えると言うのは幸運だと思いますね。今のキットの様に凝り過ぎて組みにくいと言う事も無く、全くストレス無く完成します。 なお、完成写真では作っていませんが、キットには75mmPAK40がオマケに付属。これも非常に出来が良いです。 フジミの1/76は、97式中戦車のバリエーションや、T34シリーズなど出来の良いキットがかなり多いので、古いキットだと敬遠せずに、是非作ってみて欲しいですね。

2006.07.25

-

バンダイ 1/144 ターンAガンダム 仮組みレビュー

今回は、「ヒゲガンダム」こと1/144ターンAガンダムのレビュー。 バンダイ 1/144 ターンAガンダム 定価 525円 ミーティアのロボットプラモ販売ページはこちらターンA(∀)ガンダム 1/144 ∀ガンダム 420 円 T.J GrosNet楽天市場店 このターンAシリーズが発売されたのは1999年。 当時このシドミードデザインのガンダムが発表された時は、とんでもない不評の嵐で、ともかく従来のガンダムファンからは罵倒されまくりでした。 個人的には、なかなか悪くないデザインだと思ってたんですけどね。「羽ガンダム」のウィングゼロカスタムなんかよりは、余程普通のデザインな気もするんですが。 ともかく、あの時の一連の「ターンA叩き」は、旧来の年長組20~30代ガンダムファンが、日頃は「リアルロボット」とか言うけど、実は保守的なスパロボファンでしかない、と言うのがばれてしまった事件だったかも(苦笑)。 しかし、最近はターンAのデザインもみなさん慣れてきたのか、昨年再販されたキットはなかなかの売れ行きで、人気は結構高いです。 ターンAのアニメ自体、非常に地味なため放送当初は人気が無かったのですが、最近は再評価されている様です。 個人的には、ターンAガンダムは、ガンダムと言うより「明るいイデオン」かな、という気はしますね。 「異世界の人類との最初の遭遇」の物語だし、ターンA自体も「発掘された遺跡」だし。 1/144ターンAのパーツ写真。 500円と言う低価格シリーズとして発売されたので、パーツ分割はいたってシンプルです。基本的には、ガンダムXの1/144シリーズプラキットと同様のコンセプトで、パーツ数を押さえながらも可動ギミックはそれなりに盛り込まれています。 パーツを組んだ状態。設定画よりもちょっとスマートで、多少ヒーロー体形が入った感じ。元のシドミードデザインは、結構ヒーロー体形から外れてているのですが、バンダイ設計側が結構悩んだ跡が見られます。 廉価キットながら、体の表面に走っているモールドは可能な限り再現されており、パーツの合いも非常に良いです。また、作りやすくするための工夫が随所にあり、プラモデルとしては非常に完成度は高いです。 1/144ガンダムXシリーズと同じポリキャップを使用しているので、結構関節は可動します。ただ、パーツ数削減のためポリパーツは露出しています。イロプラによるカラーリングの色分けは、結構頑張っている方では。500円でもここまで出来るんですね。 胸の兵器収納部分のハッチは、胸の前部パーツそのものを付け替える事で再現。ただし、アニメに登場した空洞ではなく、ミサイルベイを再現。 どうも、バンダイのキットは全体的に「兵器としてのターンAガンダム」を表現してるんだけど、劇中でのターンAはあまり戦闘兵器っぽくないので、そのあたりのアイテムは自分で自作した方が良いかも。洗濯物とか。 このキットの欠点は、ガンダムXのポリキャップを流用しているので、手首の出来があまり良くない事。 そこで、HGUCガンキャノンやHGグフカスタムに付属しているポリキャップの、不用パーツになっているポリ製手首を流用。ターンAガンダムは、こういう素手状態の方が似合いますね。 このガンキャノンのキットに入っている不用の手首パーツは、TV版ガンダムWやガンダムXの1/144キットのディテールUPにも使えるので、取っておくと後々役に立つでしょう。 ターンAとFGガンダムの比較。ターンAは全高20mで、18mのガンダムよりかなり背が高いのが判ります。 500円の安価キットにしては内容はかなり本格的で、ある程度手を加えれば割と簡単にHGレベルになる好キットだと思います。ターンAのビデオを見て、面白かったら買ってもても良いのでは。

2006.07.24

-

バンダイ 1/144 HG ストライクフリーダム ワンポイント改修

今回は、やたらメジャーネタで、1/144HGストライクフリーダムを取り上げます。 バンダイ 1/144 HG ストライクフリーダムガンダム 定価 1680円機動戦士ガンダムSEED DESTINY HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム 840 円 T.J GrosNet楽天市場店 えー、まあ、この1/144HGストフリですが、バンダイ大見得切って大量出荷したのはいいけど、見事に大コケして余りまくりだったなあ。模型店にとっては、SEEDガンプラブーム終焉を象徴するキットに見えます(苦笑)。 まあ、それでも、全く駄目だったZガンダムのHGUCシリーズよりは、はるかにまだSEED系の方が売れるんだけど。 このキット、どうも巷での評判があまり良くないみたいで、確かにあんましカッコ良く見えませんねえ。 ただ、「大河原氏の設定通りだからカッコ良くない」と言うのは嘘で、このキットは、実は大河原稿とは全然似てない。このキットに関しては、バンダイ設計側が、設定画をきちんと読み取れていないです。 その辺は、同じように設定画準拠でも上手く設定画を読み取れているデスティニーガンダムのキットとは違う。模型誌でたまにバンダイ設計陣が語る「設定画通りに作ったからカッコ悪くなった」と言うのは単なる言い訳で、あまり信じない方が良いです。 と言う訳で、このHG1/144は、細かく言うとかなり改修が必要みたいで、本格的にやると胴体全部新造、腕新造、ドラグーン新造、、、、、とかとんでもない事になりそうなのですが。 しかし、幸い、数点直すだけで見違えるように良くなる箇所があるので、今回はそこを解説します。 先ず、このキット最大の欠点は、何と言ってもこの顔。なんとも目つきが悪く、悪役のよーです。 これは、眼の上のひさし部分が張り出して眼にかぶさっているため。 あと、アンテナ基部の形状が全く設定と異なる。 で、整形手術した写真がこれ。 張り出したひさし部分を削って、眼が正面から見える様に整形します。また、頬の左右にある、設定ではグレーの部分のモールドの面積を削って小さくする。 アンテナはシャープに加工するのは勿論、基部の赤い部分がキットでは大きすぎて形も三角形なので、一回り削って小型化し、形は五角形に修正。赤い部分を小型化するのにあわせて、基部の黄色い部分も削って修正します。 この辺の形状は、1/144HGキットのボックスアートが非常に参考になります。 アンテナ自体の長さもキットはちょっと長すぎるので、下側の二本は多少切り詰めた方がすっきりします。 また、このキットは腰のレールガンが、可動のため基部にスキマが空いてみっともないので、可動パーツを加工して調節。 写真の向かって左側が加工した状態で、右側がキットのまま。 可動パーツの中心にあるスライド穴を、外側に向かって広げ、レールガン基部を深く押し込める様にします。また、そうすると可動パーツの内側の端が中央でぶつかるので、その部分を切り詰めます。 加工した、向かって左側のレールガンの基部が腰にぴったり付いているのが判るかな? なお、この加工をすると、レールガン基部と、ヒンジやライフル接続部が干渉するので、現物合わせで削って調節する必要があります。 あと、キットのままだと、ビームライフルを腰に付けた時に胴体と干渉しやすく、またカッコ悪いので、取り付け基部を3mmほど後方にずらします。 以上、ワンポイント改修終了。胴体部分などは全くいじっていません。 頭部をいじっただけで、かなり印象が変わります。あと、腰のレールガン基部を修正すると、腰周りがしまってスマートに見える様になります。 実は、このキットは、基本的には結構スマートなスタイルなので。胴体はむしろちょっと貧弱過ぎる位で、決して太すぎる体形では無いです。 ガンプラは、手足の切った張ったなどの大改造をしなくとも、各部のパーツの位置を調整するだけでがらっと印象が変わる事が多い。模型誌の記事の様に、やみくもに手足を延長するだけがやり方じゃないです。 別キットの飾り台にセットして一斉射撃ポーズ。こうすれば、まずまずカッコ良く見えるのでは。 ともかくこのキットは顔パーツがガンなので、そこだけ直せばかなり印象は良くなります。 どうせなら、バンダイも金型改修で顔だけ直せばいいんじゃないかな。昔ダンバインでやった時みたいに。

2006.07.22

-

童友社 1/100 スピットファイアMK5 塗装済みキット レビュー

今回は、知ってる人はその出来の良さを知っている、童友社の1/100「翼コレクション」シリーズを紹介。 童友社 1/100 スピットファイアMK5 塗装済み組み立てキット 定価399円 ミーティア本館HPでも販売しています。 この製品は、見た目も価格も食玩みたいな感じなので、マニアのモデラーは逆にその価値に気づいて無いみたいですが、実は、非常に本格的な内容のスケールモデルなのです。 この「翼コレクション」シリーズは、当初は旧マルサンの1/100日本機シリーズを塗装済みキットとして再販した内容だったのですが、なんと、Bf109FとP51D、スピットファイア5は新金型!しかも出来が良いんだこれが。私も最近まで新金型だと気づかず、偶然購入して、中を見て驚きました。 これがスピットファイアのキット内容。 パーツ構成は非常にシンプルで、基本的にはハメコミ式の簡単なスナップキットなのですが、よく見ると、プロポーションはなかなか見事で、スピットの特徴である胴体下面の逆ガル翼を再現、プロペラが二種類付属、美しいキャノピー、、、、と、只者でない内容である事が分かります。 胴体と翼パーツの拡大写真。 このシリーズのウリのひとつが、この見事な塗装。完成した際に表になる部分は全て塗装が施されており、しかもマスキングなどはほぼ完璧な仕上がり。印刷のマーキング類も非常に美しい。 私が見た完成品玩具や食玩でも、これほど美しい仕上がりの塗装はまれだと思います。バンダイのガンダム玩具や海洋童の食玩などとは雲泥の差で、下手をするとイージーモデル完成品以上。侮れん童友社、、、、。 ちなみに、翼コレクションは、1シリーズにつき6種+シークレットの7種類の塗装があり、パッケージ外観からは判らないトレーディング方式になっています。 旧マルサンの日本機シリーズも、新金型の外国機シリーズも、塗装の見事さは一緒なので、コレクションする価値は十分にあると思います。 と言う訳で、試しにこのキットを組んで完成させてみました。なお、写真の飾り台もキットに付属しています。 基本的にはキットの塗装を生かすため、合わせ目は消さずにそのまま組み立て、パイロットフィギュアなどに一部追加塗装した後、スミイレしてハゲチョロ塗装と汚しを施し、アンテナ線を張っただけ。それだけでこの程度の完成度にはなります。 このキットのもう一つの凄い部分は、パーツがアンダーゲート処理されていて、パーツを丁寧に切り離すと、その跡が全く目立たなくなる事です。また、パーツ精度も高いので、組み合わせると隙間が目立たない。 まさに、「塗装済みキット」としては完璧な仕上がりではないか、と。 こういう素晴らしいキットを発売した童友社には本当に感銘を受けました。完成品でなく、あくまで組み立てる要素を残したのも素晴らしい。 今一番必要とされているプラモデルと言うのは、こういう物だ!と言う実例を見せられた思いです。タミヤやハセガワ、バンダイ、海洋童などは、このキットを見習って欲しいなあ。 童友社HPへのリンク

2006.07.19

-

バンダイ 1/144 アビスガンダム 塗装作例

今回も、ミーティア別館用に作った作例の転載です。 バンダイ 1/144 アビスガンダム 定価 525円 1/144 アビスガンダム 441 円 ホビースト このアビスガンダムは、前回のセイバーガンダムを作ってなかなか良かったので続けて制作。前回同様に、コレクションシリーズをほとんど無改造で作っています。ちょっと雰囲気を変えるために、手持ち武器を背中に背負わせて、手持ち武器を、コレクションのジンから流用した程度。 塗装は、やはり全部絵画用のアクリル絵具の筆塗り。 アクリル絵具は原色の色数が多いので、自由に色が混色出来るのが利点。また、チタニウムホワイトの隠ぺい力が強いので、模型用カラーの様な、白の透けに悩まされなくて済むという利点があります。 ただ、塗膜が弱くてはがれやすいので、動かして遊ぶHGや可変MSには向いていません。飾って楽しむ非可動の模型向きです。 一応、作例では最後に上からトップコートを吹いて保護しているので、いくらかは塗膜は丈夫になっています。 体の各部に走るラインは筆で書き込んで表現。注意書きなどは流用デカールです。 ラインの破線状になっている部分は、最初に直線のラインを書いた後、地の色で、線の途切れた部分を塗りなおしてやると割と簡単に表現出来ます。手書きが苦手な人は、色付きのデカールを細く切って貼り付けても良いでしょう。 このアビスガンダムは、なんか古代の戦士っぽい風貌だったので、刺青ペイントか紋様みたいな感じで顔にラインを書き込んでみたのですが、個人的には割りとお気に入りです。 このコレクション版アビスガンダムも、セイバーガンダム同様、コレクション末期のキットなので出来は非常に良いです。両肩のバインダーがHGよりかなり小さいですが、これはこれでバランスは良いのでは。 デスティニーの三悪ガンダムは、デザインやパイロットキャラ自体は悪くなかったと思うのですが、ともかくアニメの出番が少なすぎたですねえ。最終回まで出続けた前作のデュエルやバスターとはえらい違い。 ともかくデスティニーはMSの使い捨てがひどすぎ、ガンプラ売る側に取っては胃の痛くなる内容でした(苦笑)。 シリーズ当初で良く売れたザクウォーリァも、中盤以降アニメに全く登場しなくなったため、プラモの売上も呆気なく失速してしまうし。 脚本家の暴走でプラモの売上が壊滅した、と言う例では、超時空世紀オーガスやZガンダムとかを思い出しますねえ。 まあ、アニメのストーリィについてはあれこれ詮索しないですが、一応、最小限はロボット出して欲しいなあ、と。30分の劇中の5分でもいいので。デスティニーは1~2カットしかMSが出ない回が結構あったからなあ。

2006.07.18

-

バンダイ 1/144 HGUC ゲルググマリーネ 仮組みレビュー

今回は、HGUCシリーズの1/144ゲルググM(マリーネ)をレビュー。 バンダイ 1/144 HGUC ゲルググマリーネ 定価 1260円 HGUC MS-14F ゲルググマリーネ 926 円 ホビースト 本キットは2000年の発売。HGUCでは初期の方のキットです。 このゲルググMが登場したOVA「機動戦士ガンダム0083」は、諸事情によりOVA公開時の1991年当時はあまりキットが発売されず、長年ガンプラアイテムの穴となっていた部分で、そのためにHGUCシリーズでリベンジ、となったと思われます。まあ、デンドロビウムまで出すとは思わなかったですが(笑)。 当方、まだ0083は4話までしか見てない(と言うか、4話が最高傑作だったので満足してしまった)ので、このゲルググMが登場する回は見ていないのですが。 実は、初代ガンダムのアニメでは、ゲルググ量産型というのはほんの数カットしか登場しておらず、幻に近い存在だったので。 GMといい量産型ゲルググといいい、後世のMSVやOVA、ゲームで設定を補完されたモビルスーツは結構多いのです。 このゲルググM、個人的には「ギレンの野望(PS版以降)」での活躍が印象深いですね。 このゲームの開発者は、妙に0083に思い入れが強かったみたいで、デラーズフリートでプレイする場合はこのゲルググMが主力になるのですが、ゲームバランスの都合もあって、かなり使いやすいユニットになっているので。 劇中設定ではゲルググMは宇宙専用の筈が、「ギレン」のゲルググMは地上特性も優秀で、コストパフォーマンスの良いMSとして登場。デラーズ以外でも、ジオン軍でプレイする場合も主力になる使いやすさ。かなり愛用させていただきました。 ゲルググMのパーツ写真。基本構成は、最近のHGUCと比べるとシンプルな構成ですが、ゲルググMシーマカスタムとのパーツ共有が最初から考えられているので、相違点を再現するため多少分割が多くなっています。 モールドについては、そんなに悪くないものの、部分的に甘い仕上がりも見られ、パーツの合いも現行キット程良くはないです。特に、肩アーマーなどはちょっとぼってりした仕上がりなので、気になる人はペーパーをかけて、「バンダイエッジ」を修正してやると良いでしょう。 パーツを組んでみた所。 まあ、なんとスマートな、、、、。なんか、明貴美加氏のボリューム感溢れるアニメ用設定画のシルエットと比べると、いささか違和感がある気が。 カトキ氏のHGUC用画稿もちょっと細めなんだけど、キットはそれ以上に細い。 まあ、最近は模型誌の作例でもやたら細い体形がもてはやされているので、流行に乗ったアレンジなのかなあ。以前紹介した1/144ネモが太くアレンジされたのとは、逆の方向性になっちゃったんでしょうね。 君、ゲルググなのにちょっと痩せすぎじゃないのかな?私と一緒に鍛えよう。スクワット千回! あんたは、ちょっとたくましすぎだよ、、、。 まあ、でも、プロポーションについてはこれもアリかな、と。オジサンは初代MS以外はあんましこだわり無いし(爆)。スカートは幾らなんでもボリューム足りなさ過ぎる気がするけど。 初期作と言ってもHGUCなので、可動範囲は広く、かなり自由にポーズが取れます。手持ち武器のマシンガンの出来は非常に良いです。 頭部は、写真の様な面白い分割で、モノアイ部を塗装してから顔の前面を取り付ける事が出来ます。 その他にも、ほとんどの手足ユニットが後ハメ出来るなど、全体に塗装しやすい分割になっていて、作りやすさはむしろ最新キットより上かも。 ビームサーベルは透明パーツ成型。ただ、柄まで透明の一体成型なので、塗装は必要です。 それにしても、設定通りとはいえ、ゲルググにビームサーベルは似合わないですねえ。 ゲルググMの姉妹キット、ゲルググMシーマカスタムとの比較。 基本パーツは一緒ですが、意外に細部はかなり異なっているのが判ります。キットは双方のゲルググの差をほぼ完全に再現していて、このあたりは見事な設計です。 定価が300円高いだけあって、シーマ機はかなりゴージャス。 このシーマカスタムの方は、かなり作業が進んでアンテナなどのパーツ成型は終わっている状態です。 一応、「ギレン」に登場したゲルググMーFSの一般指揮官仕様の、グリーン塗装に仕上げる予定。ただ、完成はいつになるかなあ(笑)。 バンダイ HG026 ゲルググマリーネシーマカスタム 1,260 円 ホビープラザ ビッグマン

2006.07.16

-

バンダイ 1/144 HG ウイングガンダムゼロカスタム 仮組みレビュー

今回は、「羽根ガンダム」の元祖こと、ウイングガンダムゼロカスタムの紹介。 バンダイ 1/144 HG ウイングガンダムゼロカスタム 定価 1050円 ガンダムW 1/144 ウイングガンダムゼロカスタム 840 円 T.J GrosNet楽天市場店 ウイングガンダムと言うのはTV版の元祖ウイングG、ウイングゼロ、そしてエンドレスワルツ版のウイングゼロカスタムの三種類がありますが、やはり最も代表的なのは、このウイングガンダムゼロカスタムでしょう。 この、でっかい鳥の翼を背負った「天使ガンダム」の突拍子も無いデザインのインパクトは凄く、この後のフリーダムやデスティニー等、「羽根しょったガンダムでないと売れない」と言うジンクスを作った元ネタでもあります。 インパクトのあるデザインのため、完成品やSDガンダムネタでも引っ張りだこの人気で、OVA出身にも関わらず、非常にメディアに良く登場するガンダムでもある。ある意味、カトキデザインの代表作と言えるかも。 、、、、ただ、うーん、実は、プラモではあんまし売れた印象無いんだよなあ、このウイングゼロカスタム(苦笑)。 まあ、元のガンダムW自体、プラモはTV放送当時はパッとしなかったんだけど。Gガンダムと異なり、アニメ人気が上手くプラモと連動しなかった気がします。サムライトルーパーの二の舞、と言えば判る人は判ると思います。 エンドレスワルツ版も、バンダイが気合を入れてキット化した割にはイマイチ、、、。都内の問屋で、当時豪快に余ってたのを目撃した事もあるので。 Vガンダム、ガンダムセンチネルと並んで、カトキ信者は、騒ぐ割にはキットを買わない、と言う印象を持ってしまった(苦笑)シリーズでもありました。 今回は、ちょっと前に製作途中で止まっていた物を紹介。よってパーツ写真は無しです。写真の物は、パーツ工作の一部は既に終わり、アンテナはキット状態からシャープに加工済みです。 キット自体は1998年の発売。HGUC以前のキットですが、最近のバンダイ製品に繋がる設計手法は既に確立しており、今の新製品とさほど違和感無く組めます。確か、このエンドレスワルツシリーズがHJ誌が企画協力していた気が。 正直、今回組んだ感想は、「すごく組みやすい良いキット!」でした。プロポーション、ディテール、組みやすさのバランスの取れた好キットだと思います。 意外にも部品点数は非常に絞られていて、パチパチと簡単に組める。最近のちょっと部品が多すぎるSEED系に比べると、全然ストレスが無いです。 また、部品の後ハメ方式が各所に採用されていて、肩パーツなどは、写真の様に最初から後ハメできる様になっています。これは凄い。この後のSEEDガンプラは何故後ハメじゃないのか(苦笑)。 パーツ数が押さえられているので可動範囲自体はさほど広くないです。特に足首はあまり動かないですが、個人的にはこんなものかな、と。パーツの色分けも最新キットと比べると不十分なのかな。 このガンダムは飛んでいる情景が圧倒的に似合うので、最近のキットに付属している飾り台に取り付けられる様に、股間に接合穴を開けると良いかも。 背中の羽根は、一応大気圏突入モードにもなります。羽根の可動範囲はけっこう広い。 羽根の材質は、普通のプラとは違うちょっと柔らかめのプラ(アサフレックス?)ですが、一応サンドペーパーで削り加工は可能の様です。 本キットで気になった軽め穴は、ウィングの基部パーツのこの部分位。エポキシパテで埋めれば直ぐに修正可能。 本キットの欠点は、旧ウイング1/144シリーズと同様に、ポリキャップが露出していて、しかも手首全体がポリ成型だという点。 一応、手首の出来自体は良いので、手首の甲の部分のヒケをアルテコ瞬接パテで埋めてみました。 この後、PVCフィギュア塗装する要領で、メタルプライマーを吹いて塗装してみる予定ですが、上手くいくかな。 ともかく、素性は非常に良いキットなので、古いキットだと敬遠せずに、是非一度作ってみて欲しいと思います。

2006.07.14

-

バンダイ 1/144 セイバーガンダム 完成作例

今回は、以前ミーティア別館HP用に完成させた作例を再録。 バンダイ 1/144 セイバーガンダム 定価 525円1/144 セイバーガンダム 441 円 ホビースト様 製作したのは、HGの方じゃなくて、いわゆるコレクション版の安価なキットの方。 このコレクションシリーズは、モデラーや模型誌からはさんざんに叩かれた悲惨な商品でしたが、個人的には決して悪くないシリーズだったと思います。 実は、ガンダムSEEDのプラモブームを支えたのは、こっちの安価な3~500円のキットの方だったので。特に、小学生などの低年齢層は大抵コレクションの方を購入したのです。 HGシリーズはプラモマニア向けではあったのですが、価格がちょっと高かったし、部品も多くて子供には組みずらかったので。 SEEDのブームの時は、それまでガンプラから離れていた小学生が戻ってきたのが非常に大きかったのです。やはり、ガンプラは子供のユーザー無しには成り立たない。 しかし、デスティニーでは、アニメが低年齢層にはつまらない内容だった(MSが出てこない回が多すぎた)ので、小学生が離れてしまい、コレクションシリーズは、デスティニー中盤で打ち切りとなってしまいます。 コレクションシリーズの終了とともに、SEEDガンプラブームは終焉した、とも言えるかも。 この写真は、コレクション版のセイバーガンダムを塗装した作例です。とりあえずアクリル絵具の筆塗りで塗装し、エナメル系でスミイレ後、適当に航空機用の流用デカールを貼っています。 キット自体はほぼ無改造ですが、丁寧に塗装してやればなかなか見れるのではないか、と。 このセイバーガンダムのキットは、コレクションの末期の製品のため、モールドなども非常にシャープで、可動しない事とパーツが色分けされてない事以外は、殆どHGと遜色無い出来だと思います。 むしろ、「塗装を純粋に楽しむ」分には、パーツ分割の少ないコレクションの方がむしろ向いている気がします。可動部分が多いと、どうしても塗装行程が煩雑になるので。 今のガンプラモデラーはマスキングなどの工程を極力嫌う傾向があるけど、いずれにせよマスキングや筆での塗り分けの技術は塗装では必要不可欠なのです。 そういう塗装の練習台としても、このコレクションシリーズは優れていると思います。 まあ、勿論HGはHGで価値があるんだけど、このコレクションシリーズも、違った良さがあると思うんだけどなあ。その辺を上手く伝えられなかった模型誌にはちょっと反省して欲しいですね。 コレクションシリーズなので、こういう部分は筒抜け(笑)。とりあえず、無改造が原則だったんで、黒く塗りつぶして誤魔化しました。 ただ、この辺の肉抜き穴は、SEEDのコレクションではかなり辛いキットも多かったですが、デスティニーのキットは割りと目立たない物が多いです。 個人的には、コレクションシリーズは再開して欲しいですけどねえ。ポーズ取りについては、実はヒジ可動だけ付ければ飛躍的に表情が良くなるので。 バビやダガーLなんかの量産型機のためにも、低価格ラインは残しておくべきだったのでは。

2006.07.12

-

バンダイ 1/144 HGUC GM お手軽塗装完成品

今回は、既に本ブロクでは比較用に登場してもらっている、HGUC版GM君のレビュー。 バンダイ 1/144 HGUC GM 定価 735円(税込み) バンダイ HG020 RGM-79 ジム 560 円 ホビープラザ ビッグマン様 このGMと言うモビルスーツは、それまでのロボット物では無かった「主人公ロボットの量産型」と言う画期的な位置付けで登場したMSです。 それまでのヒーローロボットは、殆ど例外無く、ただ1体のみを超科学力で完成させた、替えの効かない一体のみの存在だったのに比べ、主人公のガンダムとほとんど同じ姿のロボットが多数登場したのは、ガンダム世界の「モビルスーツは兵器である」と言う概念を判りやすく表現していて、画期的だったのではないかと思います。 実は、富野作品では、ザンボット3の時も「日本政府に設計図を渡してザンボットを量産させる~」と言うセリフがあり、ザンボット3自体は23話で終了してしまったので「量産型ザンボット3」は見られなかったのですが、そのアイディアがGMに繋がったのかも。 それにしても、このGM、最初は「ガンダムと全く同じ性能」と言う設定だったんだけど、後付け設定でどんどん「ガンダムのスーパーロボット化」が進み、一方GMは廉価版のザコキャラ、とどんどん格下げ(苦笑)。 そもそも、ガンダムが強いのはアムロが強かったから、と言うのが元設定の位置付けで。TVでもそういう風に演出されているし。 まあ、富野監督自身がZガンダム時に「ガンダリウム合金」なんて後付け設定やっちゃったのも、混乱に拍車をかけたんですが。 ガンダムは、最初はただの兵器という位置付けだったんだけど、後世の設定変更でどんどんスパロボになっちゃった訳です。で、揚句の果てがウィングゼロやフリーダムみたいな無敵ロボと化してしまうんですねえ。 あと、GMは初代のTVアニメでは、実は極端に出番が少なく、それこそシャアズゴ(byあずま勇輝)に胴体を貫かれるシーンと、ビグザムに蹴散らされるシーンくらいしかマトモな出番が無いので。「めぐりあい宇宙」で、ようやくリックドムをカッコよく倒すシーンが追加された位。 しかし、プラモデルでは「ガンダムの量産型」と言う事で、ガンプラブームの時から比較的人気が高かったと思います。GMバリエーションも、ザクほどではないけど結構出たし。 結局、GMがアニメできちんと活躍したのは、OVA「0083」が最初だったのでは。このOVAは、脚本が五武冬史、演出が加藤充子と実はボトムズスタッフなので、ガンダムよりも一般兵っぽいGMの方を多く登場させたのかも知れません。特に最初の数話はGP01たいして活躍してないです。 HGUCのGMは、2001年の発売。実はHGUCガンダムとほぼ同時期の発売で、パーツそのものの流用は無いものの、デザインラインは全く一緒で、設定上のガンダムとGMの類似性がきちんと表現されているのはポイントが高いかも。 このGMの出来は、個人的には全HGUC中でも1、2位を争う完成度だと思います。プロポーションは太すぎず細すぎず、顔も適当に弱そうでGOOD。可動部分はシンプルですが十二分に動くし、パーツも少なくて組みやすい。そして、価格も700円という事無し!でしょう。この価格で、カメラアイがクリアパーツなのも非常にポイントが高い。 この作例は、巷で話題の「かんたん塗装仕上げ」を実験した物で、成型色のまま組んで関節部分やシールド裏などのグレー部分のみを塗装、組み上げてタミヤエナメルの黒でスミイレした後、トップコートを吹いただけです。玩具的な仕上げをイメージしたため、ウェザリングとかは特に無し。 なお、キットのビームサーベルは不透明のプラなので、塗装で再現。ただし、ガンダムなど他キットのビーム部を流用する事が可能です。 結局、マアマアの仕上がりにはなりましたが、個人的には今ひとつだったので、この技法は封印していたのですが。 しかし、「塗装は難しくて、、、」と言うお客さんもいるので、こういう作例をまた作ってみようかな、と。 なお、簡単塗装の際、スミイレにタミヤエナメルを使うと関節部分にヒビが入る事があるので、スミイレはトップコートを吹いた後が良いと思います。あと、関節部分にはなるべくエナメル溶剤が回らない様に注意して塗装すると良いでしょう。

2006.07.11

-

バンダイ 1/144 FGガンダム”平成の300円ガンプラ”仮組みレビュー

今回は、平成時代に突如発売された300円ガンプラのレビュー。 バンダイ 1/144 FG 機動戦士ガンダム 定価 315円 1999年発売 FG 1/144 ガンダムRX-78-2 221円 T.J GrosNet楽天市場店 1997年以降、マスターグレードのヒットや、ライバルだったミニ四駆の低迷もあって、段々と息を吹き返してきたガンプラでしたが、1998年に1/60PGシリーズ、1999年に1/144HGUCシリーズが発売され、ガンプラ市場は現在の形に定着していく事になります。 そんな、ガンプラ市場が上り調子の1999年に、突如発売されたのが、このFGシリーズ。 キットの内容は、それまでのMGやHGUCを自己否定するかの様な、非イロプラ、非ポリキャップの非常にシンプルなキットで、価格も税込み315円と激安。 パーツ構成、価格を見ても判るとおり、このFGガンダムは、ガンプラブームの立役者でもある「1/144 機動戦士ガンダム」のキットを現代にリニューアルしたキットです。パッケージも旧キットとソックリだし。 何故、この時期になってこういうキットが発売されたかと言うと、当時はガンプラの高年齢化が進み、キット価格も高騰し始めていました。 しかし、こういう子供や初心者向けの低価格キットを忘れてはいけない、と言う思いがバンダイにあったのでしょう。模型店としては、大いに賛同する素晴らしい英断だったと思います。 しかし、非イロプラで可動も少ないFGは当時のモデラーに見向きもされず、ガンダムとザク二種の、わずか3種類でシリーズが途絶える事に(泣)。 が、このコンセプトはガンダムSEEDの低価格シリーズに受け継がれる事になります。 こういう低価格キットと言うのは、流通側にとっては結構売りずらく、ともかく沢山売れないといけない。又、ネット通販では低価格商品が売りずらいのも難点です。BB戦士の流通が最近少ないのも、低価格が嫌われているせいもあります。 しかし、やはりガンプラのメインターゲットは子供である、と言う基本は押さえるべきかと。子供ユーザーを失った悲惨さはスケールモデル店が一番良く知っているので。 バンダイには、こういう低価格路線のキットを今後も製作し続けて欲しいですね。 FGガンダムの仮組み写真。デザインは1/60PGガンダムを縮小した物で、ディテールも基本的には一緒。初代1/144と異なり、接着剤はいらないスナップキットです。 300円キットとは言え、後のSEED低価格キットの様な酷い軽め穴などは一切無く、旧キットで育ったオールド層から見ると、これでも十分過ぎるほどの出来に見えます。可動部分も旧1/144よりはるかに良くなってるし、パーツのはめ合わせも良好。 ただ、ポリキャップやボールジョイント、後ハメ関節などは一切採用されていないので、HGの流れで製作するのはちょっと困難です。そのあたりが、このFGがガンプラモデラーに敬遠された理由だと思います。 キットの可動範囲は写真の位。スカートが可動しない以外はまずまず。 あと、ヒジ関節にポリキャップを使用しないため、腕の太さやディテールはむしろHGより勝っています。 ガンダムの1/144キットは、本命のHGUC版が2001年に発売されるのですが、HGUC版とFG版は全くデザインアレンジの方向性が違うので、作り比べるのも面白いと思います。 最近では、ネットの製作日記でもFG版ザクやガンダムの作例を良く見かけるので、結構人気があるのかも。 シンプルなパーツ構成は、改造ベースなどにはむしろ向いているので、こういう「非イロプラ」のキットも見直して欲しいなあ。 個人的には、このキット唯一の難点がビームライフル。異常に薄くてペラペラ(泣)。ライフル流用にHGUCを潰すというのも本末転倒(爆)だし。ここだけちょっと悩みどころ。

2006.07.10

-

バンダイ 1/44 HGUC MS-05 旧ザク 仮組みレビュー

今回は、当ブログでは珍しい、先月発売されたばかりのニューキット、HGUC旧ザクを紹介。 バンダイ 1/144 HGUC MS-05 ザク1 定価 1050円〈税込み) BLUE POST様 700 円 キットのパーツ写真。 HGUCシリーズは全体にパーツ数が多いですが、比較的シンプルなデザインの旧ザクでも、ご覧の通り1枚の写真に入りきれないボリューム。武装パーツの多さもありますが、本体だけでも結構なパーツ量。 ちなみに、初代ガンダム旧シリーズの300円のギャン(写真の水色パーツ)のパーツと比較した所。ご覧の通り、HGUC旧ザクの緑パーツだけで、旧1/144と同じサイズの金型。それだけHGUCはパーツが多い、と言う事ですね。 で、キットを組み立ててフル装備状態とした所。おお、なんか旧ザクらしからぬゴージャスさ(笑)。ザク2登場以前の、第一線で戦っていた頃の勇姿、と言ったところか。 キットに付属する武装を並べた写真。ザク1用の105mmマシンガン、小型バズーカ、ヒートホーク、パンツァーファースト、スパイクシールド、バズーカラック、あと隊長機用の頭部飾りが付属。105mマシンガンは、確か1/144では初の立体化で、何気に嬉しいかも。 全体に、TVシリーズのガデム機と言うよりは、OVAの08小隊登場の旧ザクや、ギレンの野望に登場したザク1をイメージしている気がします。 これが、おなじみTVシリーズ登場の旧ザク。劇中では特に名称は無かった筈で、単なる作業用MSとしての登場だった様です。「MS-05」の設定が加えられるのはTV放送後だったんじゃないかな。 流石に新作のHGUCだけあって、異常に可動範囲は広いです。足首はなんと四重関節。ヒジも二重関節で180度近く曲がります。モノアイも可動し、ほぼ可動については究極かも。 実は、旧初代シリーズの旧ザクも可動に力を入れたキットだったのですが、HGUC旧ザクも、そのコンセプトを受け継いだと言えるかな。 ただ、可動に力を注いだ分、多少胴体のスキマが気になるので、気になる人はプラ板などで修正するといいかも。 HGUC旧ザクは、今後黒い三連星仕様が出るそうですが、どうせなら08小隊仕様を出した方が良いかも。 パーツのはめ合わせとかも問題は全く無く、元々シンプルなカラーリングなので、塗装するのも簡単だと思います。SEED系でマスキングに疲れた人などにも、是非(笑)。

2006.07.08

-

バンダイ MIA UCアームズギャラリーをガンプラに使う

今回は、バンダイのちょっと変わったシリーズ、「UCアームズギャラリー」を紹介。 バンダイ U.C.ARMS GALLERY 02 連邦軍兵器開発史 定価 399円〈税込み) U.C.ARMSGALLERY 02~地球連邦軍兵器開発史~【BOX販売】12個入 3,087 円T.J GrosNet楽天市場店様 この商品は、ガンダムのモビルスーツが装備する武器だけをコレクションした物で、第一弾がジオン軍、第二段が写真の連邦軍武器セット。全6種で、BOXの中身は空けてみないと判らない食玩仕様となっています。 一応、この商品は、モビルスーツインアクションのシリーズとなっており、MIAのMS(1/170程度)に持たせる事が前提になっています。 私が本日買って当たったのが、ジムスナイパー用のビームライフル。丁度欲しかったのでラッキー。なお、このスナイパーライフルのみ、銃身を組換えてビームスプレーガンにも出来る仕様になっています。 この銃の素材は、軟質のPVCと硬質のABS、あと部分的にダイキャストを使用した豪華版。銃だけで380円もしますが、銃身などはABS製なので、MIA付属の武器の様に曲がる心配は無用です。ディテールも非常にシャープ。その分、対象年齢は15才以上。 また、銃のための飾り台も付属しています。この飾り台は結構豪華ですが、これを無くして価格を下げれば、、と思わないでもないかも(苦笑)。 とりあえず、手近にあった旧MIAのジムに持たせてみる。うーん、武器に本体がちょっと負けてるかも、、。 で、ここで表題のテーマなのですが、実はMIAの武器は全体にかなりオーバースケール気味に作られていて、そのまま1/144のガンプラにも使えちゃうのです。 写真のビームスプレーガンの上の方は、1/144HGUCジムの物。で、下がアームズギャラリーのビームスプレーガン。ほとんど同じ大きさだったりする。 で、HGUCジムコマンドに持たせてみると、見事にぴったし。トリガー部がややきついですが、問題無く装備可能です。商品の塗装の上から多少リタッチすれば更に良くなると思います。 アームズギャラリーの武器は、かなりリアルタッチにアレンジされているので、ノーマルMSよりは、OVAなどに登場したMSの方に似合いそうです。今度キットが出るパワードジムなんかにも良さそう。また、実際に持たせる実験はしてませんが、GUNDAM FIXシリーズなどにも結構似合うかも知れません。

2006.07.07

-

バンダイ MIA MS-09 ドム セカンドバージョン 紹介

今回はちょっと趣向を変えてガンダム完成品玩具の方を紹介。 バンダイ MIA MS-09 ドム セカンドバージョン 定価 1575円(税込み) 2004年発売アンクルリーダー様 1500円 当店の楽天フリマオークションでも出品しています。 神様、ガイゾックと戦う神北恵子ちゃんをどうかお守り下さい。あ、勝平と宇宙太はどーでもいいです。 お前、、、。第一、それあんたの番組のキャラと違うし。 アッガイはん!いいところで合いましたなあ。ちょっと500円貸してくれまへんか。 えー、今お金ないんだけど。 あ、そういやこないだ3千円貸してたじゃん!返してよー。 あかん!ほなさいなら~~。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー と、いう感じの漫才まで思わず出来てしまうほどの素晴らしい可動ギミックを誇るのが、このMIAのドムセカンドバージョンです。 勿論、こういうカッコイイポーズもビシッと決まります。ジャイアントバスの両手持ちも楽々。 二年前の2004年の発売ですが、可動部分についてはほぼ究極の仕上がり。ディテール、塗装もまずまずで、最近のMIAよりむしろ良好な部分さえあります。 ボディの色分けは、EX-MIAと異なり、成型色を生かした方法ですが、個人的には、トイは成型色主体の方がむしろ綺麗に仕上がるのでは、と思っています。 プロポーションはほぼTV設定に準拠していて、結構微妙な曲線も再現されていて非常に良い感じ。 このドムに関しては、PVCの柔らかな曲面が、アニメのセル画の荒いイメージとマッチしていて逆に良い雰囲気になってるかも。いかにも固いメカ的な質感があるガンプラとはまた別の良さがあると思います。 付属パーツ一覧。オプション手首が多数付属。武装は、ジャイアントバズの他、何故かドムトローペン用のラケーテンバズとパンツァーファウストが付属。 武器類は、PVC製の宿命で曲がっているので、ドライヤーや熱湯などで修正(お父さんにやってもらいましょう。お父さんは勿論自分で)しましょう。 武器類まで軟質樹脂というのはMIAシリーズの欠点ですが、この完成品シリーズの主要な市場は米国で、そのための安全基準なので致し方ないですねえ。 しかし、MIAの、豊富で突拍子も無いラインナップは、アメリカ市場があるからこそ出来る訳で。Gガンダムのラインナップなどは、到底日本向けでは不可能です。そういう事情があるので、MIAファンは軟質樹脂の武器にはちょっとだけ我慢しましょう。

2006.07.06

-

バンダイ 1/144 ジムコマンド宇宙用 完成品作例

いつも仮組みばかりでも何なので、今回は完成品作例を。 バンダイ 1/144 HGUC ジムコマンド宇宙用 定価 840円 T.J GrosNet楽天市場店様 特価504 円 本キットは、2004年11月発売。この年は、HGUCでOVA「機動戦士ガンダム0080」の登場モビルスーツが次々とキット化された年で、特に0080登場GMは三種類もキット化されています。 0080のキット化は、OVA発売当時の1989年にもシリーズで発売されており、当時としては中々良い出来のキットでした。 ただ、さすがにこのHGUCは最新作だけあって素晴らしい出来。特に、バンダイの金型精度は2003年頃から飛躍的に良くなっていて、パーツのはめ合わせの精度はタミヤにも劣らないレベルになっています。 本キットでは、カメラアイのクリアー化や、ヒジ関節のABS樹脂成型などの新機軸を導入。イロプラ化も進んで、銃器以外の塗り分けはほとんど成型色で再現されています。 HGUCシリーズでは価格も安く、まずはお勧めの一品。 この作例は、実は「アクリル絵具でガンダムが塗れるか?」と言うテストケース用に製作した物です。 絵画用に使用されるアクリル絵具は、水で希釈が出来るので臭いが無く、また、赤、青、黄色などの原色の発色が非常に良いので、ガンプラ向きかな、と考えて試験導入してみたのです。 で、結果ですが、ご覧の通りまずまず塗装可能でした。ただし、塗膜はちょっと弱いので、ガシガシ遊ぶ場合はちょっと向いていません。 塗装方法としては、最初にメタルプライマーで下地処理をした後、アクリル絵具を塗装し、最後にタミヤアクリルかグンゼの水性トップコートで全体をコートします。アクリル絵具は筆塗りでもエアーブラシでも可。作例はエアーブラシ塗装です。 作例では、塗装後にガンダム用デカールや航空機用の流用デカールを貼り、エナメル塗料でスミイレ、汚し塗装を行っています。ビームサーベルは、キットは手首と一体の不透明成型だったので、パールカラーを混ぜて塗装してみました。

2006.07.02

-

バンダイ 1/144 ネモ 仮組みレビュー

今回は、バンダイのZガンダム旧プラモシリーズより、1/144ネモのレビューを。 バンダイ 1/144 ネモ 定価525円 ミーティアの楽天フリマスペースで、キット販売を行っております。 本キットは、Zガンダム放映当時の1985年の発売。 機動戦士Zガンダムは、「あのガンダムの続編」という事で、当時は大変期待されたアニメで、それまでMSVなどの独自展開を行ってきたバンダイも、張り切ってキットを相次いで大量に発売。 で、シリーズの最初はかなり売れた様なのですが、後半あっけなく転落。1/220などの低価格シリーズなども発売してテコ入れしたのですが、焼け石に水で、番組後半は尻切れトンボでキット化終了、と話題性だけあった割には、販売的には芳しくなかった様です。 Zガンダムは、脚本陣がイマイチで話が暗すぎ、また劇中のモビルスーツが印象的に活躍出来なかったのと、バンダイ模型事業部とトイ事業部の方針の相違(従来のモビルスーツ優先か、玩具主導の変形ロボ優先か)によるゴタゴタなどもあって、上手く前作の良さを受け継ぐ事が出来なかった様です。 最近だと、ガンダムSEEDディスティニーが、劇中のモビルスーツ演出の問題で思う様にプラモデルが売れなかったのですが、Zガンダムも同様だった訳です。やはり、劇中でカッコよく印象的にMSが活躍しないとプラモは売れないですねえ。 1/144ネモのパーツ写真。 Zガンダムのプラモシリーズは、それまでの、バイファムやエルガイムなどのシリーズで培ったノウハウが注ぎ込まれていて、旧ガンプラシリーズよりはかなり出来は良くなっています。 特にバイファムシリーズで導入されたポリキャップを、ガンプラでは初めて1/144に標準で採用。手足の後ハメが可能になり、以前よりは塗装がしやすくなりました。まあ、近年のHGシリーズとは比較にならないのですが。 スタイルやモールドも、旧ガンプラよりはまずまず向上。キットによって出来不出来はありますが、ガルバルディβなど、今の目で見ても遜色の無い傑作もいくつかあります。 キットパーツを仮組みした写真。 大体、Zシリーズでは標準程度の出来で、当時としては可も不可も無く、と言うレベルでした。が、今見ると、結構太くてガッシリした印象ですねえ。 「山歩きと木こりで鍛えたこの身体には少々自信があります。」 なんか、やたらとたくましい体格のネモで、かなり強そう(笑)。 キットのプロポーションは、設定と見比べない分には、割とまとまっていてさほど違和感は無いと思います。見比べると落差が激しいけど(笑)。 当時は、エルガイムの様な細いプロポーションはMSには似合わない、と言う風潮があって、バンダイ側で骨太にアレンジしたと思われます。 肩幅が非常に広く見えますが、胴体自体の横幅の広さの他、顔が細すぎるのもマッチョ体形っぽく見せている要因ですね。足もかなり太く見えますが、こちらは設定画も意外と太いので、多少幅詰めすれば良い程度かな。 キットの可動範囲はこの程度。ポリキャップ使用で旧ガンプラよりはかなり向上していますが、ボールジョイントは未採用で、スカートも動かないので脚部可動の制限は大きいです。まあ、当時はスカート可動は自分で改造する、と言うのが普通だったのですが。 HGUCジムとの比較。このままでも、「GMの強化改良型」と言うイメージで捉えれば悪くない気がしますが。 前回紹介のジムスナイパーカスタムよりは、はるかに今風のつくりで、若いモデラーでも作りやすいと思うので、旧キットに興味のある人は、まずこのキット辺りから製作してみては。 HGUC版ネモの発売は、ちょっと時期を逸してしまった感じで、いずれは出ると思いますが、本年中はあるかなあ、、、。ZシリーズのHGUCはちょっと乱発し過ぎた感があるので、個人的にはもうちょっと後でいいかな、と。最新キットが良い人は、とりあえずMGを買いましょう(笑)。 MG 1/100ネモ 特価2352円 ホビット様

2006.06.30

-

バンダイ 1/144 ジムスナイパーカスタム 仮組みレビュー

今回は、この春再販された、バンダイ1/144ジムスナイパーカスタムの紹介を。電脳玩具屋ベルモ様 販売価格420円 本キットは、1983年に機動戦士ガンダムMSVシリーズの1作として発売。その後、1985年のZガンダムTV放映中に、Zガンダムシリーズとして別パッケージで再販。 Zガンダム版としての再販は実に20年ぶりですが、MSV版では何度か再販があります。ちなみに、中身のキットは成型色のみの変更で、パーツ自体や付属デカールはMSV版もZ版も同様。ZのTV設定用に書き起こされた新型スナイパーライフルは付属していません。もっとも、ZのTV劇中では殆ど映っていなかった記憶が(苦笑)。まあ、当時はプラモを売るためにムリヤリ登場させたんでしょうね。 このジムスナイパーカスタム、MSV展開当時はむしろ地味な人気の無いMSだったと思いますが、大出世したのが、サターン版の「ギレンの野望」。 本ゲームでは、GMバリエーション中でも強力な火力と射程2の遠距離攻撃が出来る強力ユニットとして登場し、ジオン軍のドムを射程外からがんがん倒す大活躍。後継機のジムスナイパー2とともに、連合軍の主力として大いに株を上げたんですねえ。 PS版以降は射程1になってしまいましたが、相変わらずGM系列では使える機体なので、「ギレン」ファンなら押さえておきたいMSVのひとつだと思います。 で、キットを仮組みしてみたのが以下の写真。当方にとっては、20年以上ぶりのご対面です。 おお、まずまずカッコイイじゃん、、、、。え、なんか若いモデラーから「だせえええっ!信じられねええええっ!」とか言う声が(苦笑)。 まあ、今のHGUCやSEEDガンプラと比べると、かなり箱の固まりみたいな骨太体形なのは確かですねえ。 まあ、しかし、これが当時のスタンダードでした。当時は割りと「ロボットらしい体形」が普通で、あんましスマートなのは求められてなかったので。 古いキットなのでポリキャップは使用されていませんが、一応各関節は可動。ちなみに、写真のポーズは可動範囲を精一杯使っており、これが限界(笑)。 久々に仮組みしてみると、パーツ精度などはまあまあですが、やはり各部にバリなどがあり、ストレートに組むにしてもある程度の手間は必要の様です。ただ、パーツ分割がシンプルな分、改造したりいろいろいじる素材としてはやりやすいと思います。 改めて組んでみると、昔のガンプラを知ってる人ならともかく、最近のHGUCの作風に慣れたモデラーには確かにツライ内容かも。しかし、プラモ製作が上手くなりたい人は、こういうキットを作った方が、基本工作を覚えられて鍛錬になるかも知れません。 写真はHGUCのGMとの比較。 こうやって比べてみると、意外とボディバランスは大きな変化がない、と言うのが判ります。胴体やスネ、足首の横幅を多少切り詰めるだけでも大きく印象が変わりそう。 まあ、抜本的に直すなら、HGUCジムにパーツを移植するのがベストだと思いますが、それではむしろつまらないので、なるべくキットを生かしたいかな。いずれ暇があれば完成させてみたいですね。

2006.06.29

-

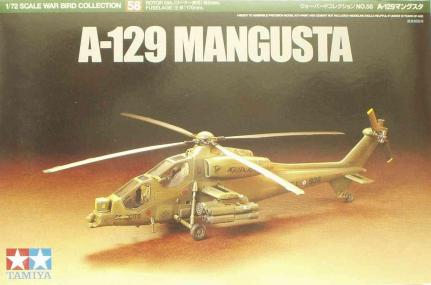

タミヤ/イタレリ 1/72 A-129 マングスタ キット紹介

今回は、タミヤウォーバードコレクションの中でもマイナーな、A-129マングスタを紹介。 タミヤ ウォーバードコレクション A-129 マングスタ 税込み 945円ホビープラザ とらや様 ちなみに、こちらはイタレリ版。国内価格840円で、何故かタミヤ版より安い(笑)。 A-129マングスタは、イタリア軍の装備する、独自開発の現用攻撃ヘリコプターで、AH-64アパッチよりも小型で安価ながら、TOW対戦車ミサイルや対地ロケットを装備する本格的な攻撃ヘリコプターです。 イタリア軍は、1990年代以降は独自の兵器開発に力を入れていて、アリエテ戦車やチェンタウロ装甲車などの新型AFVも保有しています。 ただ、いかんせん貧乏性なのか、マングスタは現在60機しか生産されておらず、A-129マングスタの改良型、A-129インターナショナルに至っては僅か15機の配備に留まっています。 ただ、攻撃ヘリと言うのは非常に贅沢で高価な兵器なので、多数保有出来る国はイタリアに限らず非常に少ないです。なお、A-129はイラクにも送られている模様。 ネットで見つけたA129 MANGUSUTA の写真資料。 イタレリの1/72マングスタのパーツ写真。 イタレリスタンダードのそつなくまとめた簡素なパーツ構成です。機体のサイズはAH-1コブラと同程度。ちなみに、タミヤ版とイタレリ版は、デカールのマーキングまで全く同じ内容です。 まだ仮組みなどはしていないのでパーツの合いなどは不明ですが、普通のイタレリっぽいのである程度の埋め加工は必要かも。ただ、パーツ分割はシンプルなので組みやすいと思います。この辺は、悪戯に分割の多い最近の他社メーカーも見習って欲しい所。 表面モールドは、浅めのスジボリにちょっとまばらなリベットモールドで、あまり実感のある彫刻では無いです。この辺は自国兵器なのだから、もっと愛情が欲しかったなあイタレリ(苦笑)。 コクピットも最小限のモールドとパーツですが、シートにシートベルトがモールドされているので、塗り分けるとそれなりにリアルになるでしょう。 まあ、資料も少ない機体なので、細かい事は考えずにあっさりストレートで作るのが良いと思います。それがイタレリキットの正しい楽しみ方。

2006.06.28

-

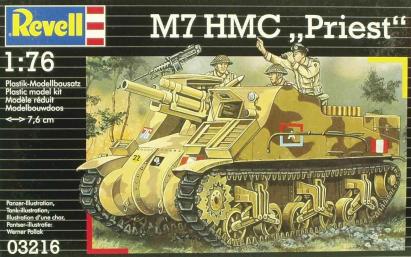

ドイツレベル 1/76 M7プリースト キット紹介

今回は、ドイツレベルの1/76 M7プリーストのキットの紹介。 輸入品のため店舗によって価格差がありますが、当店模型ショップミーティアでは1000円で販売 本キットは2004年末の発売。元の金型は、イギリスのマッチBOX社が1970年代に発売したキットで、ドイツレベルでの再販は今回が初。 このボックスがマッチBOX発売時の物。 パーツ構成は写真の様になっています。キットは、M7プリースト本体と米軍砲兵フィギュア3体が付属。また、マッチBOXミニAFVの特徴であるミニジオラマベースのパーツが付属しています。マッチMOX時代は2色成型でしたが、ドイツレベル版は普通の1色。 キャタピラは昔のスタンダードのポリ製ですが、出来は良好。デカールはイタリア戦線の米軍&英軍車両のマーキングで、マッチBOX時代と同じ物がセットされています。ただ、デカールの質はマッチ時代より大分向上。 マッチBOXのキットは、航空機キットについてはあまり評判が良くないですが、1/76AFVについては定評があり、本キットもなかなかの出来。適度に押さえたパーツでそれなりの精密感を表現しています。 また、このキットはM3中戦車ベースのM7初期生産型を再現しており、サスペンションやフロントギアカバーがきちんと初期型になっています。初期型のモデライズは全スケール通じて唯一。 M7プリーストは、北アフリカ戦や1944年頃までは、むしろ初期型の方が多いので、このキットの利用価値が結構大きいと言えるでしょう。

2006.06.28

-

バンダイ BB戦士200 機動戦士ガンダム 仮組みレビュー

本日は、ガンプラの中ではファンの年齢層が高めの、SDガンダムBB戦士シリーズのキットレビューを。 えっ?BB戦士が「ファンの年齢層が高い」ってどういう事?と聞きたくなるかもしれませんが、実際に販売してみると、BB戦士のファン層は意外と年齢が高いのです。 大体、購入する人は、20代前半位が多い気がします。小学生や中学生は、実はほとんど買わない(苦笑)。子供が買うのは、むしろSEEDや初代ガンダムなど。 実際にBB戦士がブームになったのは1990年代前半がピークで、その時に小学生だった世代が、今のBB戦士のメインのファン層じゃないかと思います。 今回紹介する「BB戦士200 機動戦士ガンダム」は、そんな高年齢SDガンダムファン層をターゲットにしたキット。1999年発売。 バンダイのBB戦士シリーズは’95年頃にはかなり人気が低迷し、あまりパッとしない状態が続いていたのですが、1999年に、ゲームと連動で旧BB戦士キットをリニューアル再販した「SDガンダム G-ZERO」シリーズが好調だったために息を吹き返し、新金型のキットが作られる様になりました。そして、BB戦士200番の記念として初代ガンダムが新金型でキット化された訳です。 本キットは、SDガンダムながら、当時の1/100マスターグレードキットの意匠を全体に取り入れたのが特徴で、リアルなディテールを持つ「高年齢向けのSDガンダム」。 以前のキットに比べてヒジが可動して自由なポーズ付けが可能になり、また、イロプラも高額キット並に多用。また、この頃からバンダイガンプラの成型色が見直されて、透明度の低い、質感の良い色調のプラ素材になって、塗装しなくとも見栄えが良くなっています。 また、頭部・胴体、肩の内部メカが再現されたり、コアブースターがおまけに付くなどのサービス要素も満点。当時のバンダイのやる気が感じられます。武装もライフル、バズーカ、ビームサーベルなどの基本装備は全てセット。 欠点は、7年前のキットなので、今のキットよりはパーツの合いが全体的に良くないのと、コアファイターの下部の軽め穴が目立つ所。ただ、いずれもそれほど目立つ欠点では無いと思います。軽め穴は、エポキシパテで簡単に埋められる程度。 むしろ、BB戦士はこの後のキットで豪快な軽め穴がある物が多いので、それに比べれば、BB戦士200のガンダムははるかにきちんと出来ていると思います。BB戦士の入門用に是非。

2006.06.27

-

バンダイ SOG 1/300 MS-05 旧ザクガチャポンフィギュアをリペイント

今月新発売となった、バンダイのガチャポン新シリーズ「S.O.G」。 1/300統一スケールで展開される、ガンダムミニフィギュアの新たなシリーズで、ミリタリー調にリファインされたデザインが魅力。 初代ガンプラブーム世代で、なおかつAFVモデラーとしてはなかなかそそるアイテムだったので、早速何点か購入。 なかなか素晴らしい出来のフィギュアで、結構大胆なアレンジながら良くまとまっています。ちょっとゴツい体形もオヤジ好みかも。しかし、ガンコレといい、最近のガチャポンは出来が良いですなあ。20年前の物とはえらい違いです。 ただ、惜しむらくは塗装がイマイチで、折角のモールドが生かされていない感じだったので、ちょっとリペイントを施してみました。実験台は3個だぶった旧ザクを使用。 とりあえず、曲がっていたヒートホークをドライヤーで暖めて曲げ直し修正します。 次に、320番のサンドペーパーで全体に走るパーティングラインを削って修正。PVC製のフィギュアですが、比較的ペーパーはかけやすい素材でした。あと、製品の元の塗装は全部落とさない方が塗料の食いつきが良いと思います。 パーツ修正が終わったら、グンゼのメタルプライマーを全体に塗装して下地を作り、タミヤアクリルで塗装。デザインがAFV的だったので、AFV風のドライブラシ仕上げとし、エナメル塗料でスミイレ、適当なジャンクデカールを貼って、ツヤ消しクリアーでコート後、ハゲチョロ塗装で仕上げ。 AFVで言えば1/35兵隊フィギュアと同じサイズなので、同様の感覚で塗装する事が出来ます。PVCフィギュアは材質によって塗料の食いつきが違いますが、このSOGの材質はなかなかプライマーの食いつきが良く、プラモに近い感覚で塗装出来る様です。 ロボットロボット様バンダイ ガシャポン SOG 機動戦士ガンダム V作戦 全7種セットご購入はこちらからどうぞ ★★★

2006.06.27

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 二十四節気シリーズ「秋分」

- (2025-11-21 07:10:20)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 千葉市動物公園 しずかちゃんのご飯…

- (2025-11-21 00:00:21)

-

-

-

- FXデビュー!!!

- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…

- (2025-11-16 21:10:09)

-