2007年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

僕の求めるレベルは高すぎる?/2月25日(日)

あちこちのBARに通っていると、時々、予想外のことに出合う。一応BARという看板を掲げているからには、「○○○は当然あるよね」と信じてその店に足を踏み入れるのだが、その「(僕にとって)当然と思っている○○○」が覆されることもある。 最近、ちょっと面食らったことをいくつか紹介すると。あるカクテルが飲みたくて頼んだ。それはコーヒー系リキュールを使うスタンダード・カクテル。しかし、そのBARでは「すみません、コーヒー系のリキュール、うちの店、ちょっとないんですよ」という返事だった。 カカオ系のリキュールで代用できないかと思ったが、それもないと言う。BARでの基本アイテムだと思っていた僕は、それ以上言葉が出ず、「う~ん、じゃぁ、別のカクテルにします」。 別のBARでのこと。今度はココナツ系のリキュールを使うカクテル。名前を言うと、「ピーニャ・コラーダ」という結構有名なカクテルなんだけど、聞いた答えは「ココナツ系のリキュール、すみません、1本もないんです」というものだった。 そのお店は、カクテル・コンクールでも優秀な成績をおさめていることで有名なバーテンダーのいる店だったから、少々驚いてしまった。ないものねだりする僕が悪いのか、それともそのBARの基本的品揃えの問題なのか(それとも、たまたま仕入れを忘れたちょっとした気の緩みだったのか)。 さらにもう一つ。神戸のあるBARでのこと。僕の大好きなカクテル、「モヒート」(グラスの底でミントの葉を潰し、上からクラッシュド・アイスを詰め、ラム&ライム・ジュース、シロップを加え、ソーダで割る)を頼んだ。ミントの葉は、さすがに最近のBARではほとんどの店で置いているので、心配ない。 「モヒート」は、そのミント葉を潰して香りを生かすのがポイントなのだが、その際、ペストルという名の「すりこぎ」のような木の棒で叩いて潰す。これまでに飲んだBARでは、バーテンダーは例外なくそのようにしていた。 ところがそのBARでは、「すみません、ちょっと時間がかかりますけれど…」と言って、バー・スプーンのスプーンの部分の裏側で押して潰していた。当たり前だけど、出来上がるまで結構時間がかかり、待たされた。 ペストルを持っていないBARにも初めて出合った。そこいらの普通のBARではなく、神戸では結構名の知れた店だったので、少々驚いた。ペストルはカクテルBARには「マスト・アイテム」と信じていたからだ(違うのですか?)。 僕が要求する(期待する)BARのレベルが高すぎるのか、それとも、そのBARが少し怠慢なのか…。僕のブログを訪れる方には、BARによく通っている方が多いのですが、皆さんはどう思いますか? 【おことわり】写真は今回の記事のテーマと関係ありません。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2007/02/25

コメント(8)

-

久しぶりの横浜BAR巡り/2月21日(水)

東京出張のついでに、久しぶり(たぶん6、7年ぶり)に横浜のBARを巡ってまいりました。横浜は、同じく歴史ある港町・神戸と同様、街全体がエキゾチックな雰囲気に包まれています。 阪神間に住む僕は神戸が大好きなのですが、その神戸と同じくらい、横浜は魅力的だと思っています。そんな横浜の夜の街を歩き、酒場を1軒、1軒巡るのは至上の幸せな時間です。 さて、この夜の1軒目は、中華街(写真左)のほぼ真ん中にある「ニュー・ノルゲ(New Norge)」(写真右)。1972年オープン、ことし36年目の老舗だが、僕は初めての訪問。 店は、「ノルゲ」という名からも分かるように、元々ノルウェー人の元船員さんが開いた。創業者は他界し、現在では奥さんの日本人がオーナーとなっているという。 奥さんは店には出ておらず、若いバーテンダーさんがカウンターを守る。聞けば、「奥さんは元々関西出身だそうですよ」とのこと。それだけでなんとなく親近感が沸く。 古い港町の酒場の雰囲気をよく漂わせた店内。まずはお決まりのジン・リッキーがスターター。バーテンダーさんは気さくで、親切(コースターまでいただいちゃった!)。「今宵の1軒目としては申し分ない選択だったなぁ…」なんて、自画自賛。 さて2軒目は、1軒目の「ニュー・ノルゲ」の通りを挟んですぐ前にある「ウインドジャマー(Windjammer)」(写真左)。ここも「ニュー・ノルゲ」から遅れること数カ月後の1972年にオープンした老舗だ。 「帆船」という意味の店名らしく、店内は客船の中の応接室という重厚な雰囲気。バック・バーにも帆船の模型や船関連のグッズがいっぱい。 お店のウリは毎晩8時からあるジャズ・ライブだが、残念ながら、8時まではまだたっぷりと時間もあり、BAR巡りがメインの今夜はあきらめる。 さて、3軒目。中華街のランドマーク的な建物と言えば、加賀町警察署。その玄関のすぐ前にある、こちらも老舗の「ケーブル・カー(Cable Car)」。ここは昔一度お邪魔したことはあるのだけれど、その記憶も薄れるくらいだから今回はぜひ再訪したかったBARだ。 この店の特徴は、なんと言っても、長さ18mにも及ぶ長~いカウンターだ(写真右)。オーナーは米国人。横浜にはケーブル・カーはないのだが、同じ港町のサンフランシスコが好きなオーナーはこの酒場にシスコ名物の名を付けた。 細長い店内の細長いカウンターに座って飲んでいると、まるでケーブル・カーの車内にいるような錯覚に陥る。中華街は前日、旧正月の行事、春節祭でにぎわったというが、この酒場はいつも通り、常連たちが静かに杯を傾ける日常の風景だったという。 ギネス&バスペールのハーフ&ハーフ、さらにギリシャのパン「ピタ」でつくった、ボリュームたっぷりのハンバーグ・サンド(フード・メニューもめちゃくちゃ充実している!)を堪能した僕は、次の店を目指す。 さて、4軒目は中華街のメインストリートを抜けて山下公園の方へ向かう。目指すは、ホテル・ニューグランド。以前のブログ(06年11月12日の日記)でも書いたが、このホテルは、開国直後の日本で最初にBARができたホテル「横浜グランドホテル」の流れをくむ。 そして、このホテル・ニューグランドのメインBAR「シー・ガーディアン2(Sea Guardian 2)」の名物と言えば、やはり昔このホテルのBARで生まれた有名なカクテルたち、バンブー、ヨコハマ、ミリオン・ダラー…。 僕は、あえてバンブーは避けて、この夜は「ミリオン・ダラー」(写真左)と「ヨコハマ」を頼む。前者は、ジンをベースにして、スイート・ベルモット、パイナップル・ジュース、グレナディン・シロップ、卵白というレシピ。やわらかい甘さ、口当たりの良さは絶品。 後者の「ヨコハマ」も有名なスタンダード・カクテルだが、ちなみにレシピは、ジン・ベースで、オレンジ・ジュース、ウオッカ、グレナディン・シロップ、アブサン少々。飲みやすいけれど、調子に乗ると足にきそうなカクテルだ。 さて、5軒目。ホテルすぐ横の街場に、こんな素敵なBARがあるのだけれど、意外と知られていない「スリー・マティーニ」(写真右)。中華街の喧噪からは少し離れた静かなエリアにあるためか、静かに、落ち着いて飲める酒場だ。 以前に僕のブログ(05年5月24日の日記)でも一度紹介したことがあるけれど、ここのオーナーの山下マスターは、中学生の頃、兵庫県の西宮に住んでいて、大社中学という学校を卒業している。かつて初めてお邪魔した僕を、同じ兵庫県の阪神間から訪ねてきたということでとても歓迎してくれた。 お店と同様、「年中無休」と聞いていたYさんだったが、あいにく月曜だけは従業員に任せて、自分は店を休んでいるという。会えなくて残念だったけど、BAR巡りをしているとこういうこともある(写真左=「スリー・マティーニ」の店内はソファ席もあり、温かい雰囲気の空間)。 しかし、代わりに応対してくれたバーテンダーのNさんには、とても親切にしていただいた。生まれも育ちも横浜なのだが、若い頃、大阪の朝潮橋というローカルなエリアで働いたことがあるとかで、その話で盛り上がる。 また、Nさんは近く「スリー・マティーニ」を“卒業”し、馬車道近くにBARを開くのだという。居心地がいいので、このBARでは3杯も飲んで長居をしてしまう。Nさんとは再会を約束し、マスターへの伝言を頼んで店を後にする。 この夜泊まるホテルは少し離れた、馬車道の近く。で、そろそろ足をその方向へ向ける。途中、以前、ある雑誌で見てちょっと気になっていたBARがあった。この1軒だけイニシャルで記すが、「H」という少しスノブ系の内装の店。 雑誌では「腕利きの女性バーテンダーが切り回す」と記されていたのが、若い男性バーテンダーが一人いた。聞けば、今は彼がやっているという。 だが、やや長めの髪がボサボサで手入れがされていない。一目見て「(僕の趣味に)合わないBARだ」と思った。バーテンダーは多少の長髪でもいい。でも、やはりこの商売には清潔感が大切だ。 1杯だけでサヨナラし、気を取り直して、馬車道にある「西洋酒場・らんぷ」(写真右=店内のライティングは、もちろん温もりを感じる「ランプ」型の灯りだ)へ。ここは以前にも来たことがある。オーナー・バーテンダーのKさんはそのことを覚えていてくれて、僕は嬉しかった。 赤れんがの外観。温かみのあるライティングで、落ち着いた店内。Kさんこだわりの美味しいモルトもたくさんあって、嬉しい(写真左=翌朝、JR関内駅への道すがら撮った「らんぷ」の素敵な外観)。 残念なのは、この店の雰囲気を愛する常連が多いためか、キャパがそう広くない店はいつも盛況。この日、カウンターに座れた僕はついていたのかもしれない(ウイスキー好きの常連さんとも仲良くなりました)。 久しぶりに訪れた「らんぷ」はやはり、Kさんの気さくな人柄もあって、極上の時間が味わえる。モルトをついつい2杯、そしていつものように仕上げに「レッド・アイ」(ビールのトマト・ジュース割り)を頂き、幸せな気分でホテルへの帰途についた。 この夜、遠来の僕をもてなしてくれたマスターやバーテンダーの皆様に改めて感謝! 横浜には、まだまだ僕の知らない素敵なBARがたくさんあるに違いない。今度は野毛か桜木町あたりを攻めようかな。 【New Norge】横浜市中区山下町217 電話045-662-2309 【Windjammer】山下町215 662-3966 【Cable Car】山下町200 662-5303 【Sea Guardian 2】山下町10、ホテル・ニューグランド1F 681-1841 【スリー・マティーニ】山下町28 ライオンズプラザ山下公園104 263-0993 【西洋酒場・らんぷ】住吉町5-61 住五ビル1F 641-8901(営業日、営業時間は各店へお問い合わせください)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2007/02/21

コメント(4)

-

佐伯祐三とパリの夢 : 大阪コレクションズ/2月16日(金)

日本の洋画家と言えば、皆さんは誰をまず思い浮かべるだろうか。岸田劉生、青木繁、梅原龍三郎、小磯良平、東郷青児、林武、藤田嗣治…。 皆さんは、おそらくは小中学校時代の美術の教科書で見た巨匠の名を挙げるかもしれないが、僕はと言えば、他の誰を差し置いても、この人の名を口にするだろう。 佐伯祐三(さえき・ゆうぞう、1898~1928)。わずか30年という短い生涯のなかで、パリの裏町の表情を独特の荒々しいタッチで描き、300点以上の素晴らしい作品を残した稀有な天才。 そんな僕の大好きな佐伯の作品を中心にした展覧会「佐伯祐三とパリの夢--大阪コレクションズ」が大阪市内(大阪市立近代美術館準備室・心斎橋展示室)で開かれているというので、早速、訪れてみた。 佐伯は1898年(明治31年)、大阪市・中津(なかつ)の光徳寺という寺に、男4人女3人のきょうだいの次男として生まれた。 1918年(大正7年)、旧制北野中学(現・大阪府立北野高校)を卒業した後、東京美術学校(現・東京芸大)西洋画科に入学した。 23年(大正12年)に同校を卒業した翌年、念願だったパリ渡航が実現。一度の帰国を挟んで佐伯はパリの街頭風景など旺盛に描き続けた。しかし、持病だった結核が悪化し、28年(昭和3年)8月16日、入院中のパリ郊外の病院で死去した。 今回の展覧会には佐伯がパリ滞在中、何気ない街角の風景を描いた作品を中心に20点近く展示されている(同美術館が所蔵する佐伯コレクションが主だが、有名な「郵便配達夫」などの人物画は、今回のテーマとは違うということで残念ながら出品されていない)。 改めてじっくり佐伯の画を間近で見た僕の印象は、「やはり佐伯は天才だったんだなぁ…」という感嘆に近い思いだった。なかには、重ね塗りされた絵の具が描き上げた直後のように感じる絵もある。佐伯ほど、パリの街の建物の数々を、これほどヴィヴィッドに描いた画家を僕は知らない。 同じようにパリの街角を描いた有名な画家で、ユトリロという人がいるけれど、ユトリロの上品で、落ち着いた画風に比べて、佐伯の色使い、対象の配置、壁の質感、壁に貼られたポスターの踊るような文字、どれをとっても現在でも通じるセンスに溢れていると、僕は思う。 ゴッホが生前はほとんど評価されずに、貧困に苦しんだのは有名な話だが、佐伯の絵も生前は、パリの画壇でほとんど評価されなかった。死して、これほど評価されるとは、天上の佐伯は苦笑いをしていることだろう。 30年という人生、それも20歳を過ぎてからの、たった10年余の間にこのような素晴らしい作品を数多く生みだした佐伯に、僕はジャンルは違うけれど、あの夭折したモーツァルトの生きざまと重ねてしまう。 画家という人たちは、比較的長命な人が多い。佐伯がもし70歳、80歳まで生きていたらどんな絵を描いていただろうか。返す返すも、このような100年に1人の天才が夭折したことを恨む。 「佐伯祐三とパリの夢」展は3月25日まで。大阪市立近代美術館・心斎橋展示室(大阪市中央区南船場3-4-26 出光ナガホリビル13階、06-6208-9096)で。午前11時から午後7時。水曜休館(3月21日は開館)。地下鉄御堂筋線・心斎橋駅から徒歩5分。 【追記】出張のために、次回の日記更新は21日(水)の予定です。よろしくお願いいたしまーす。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2007/02/16

コメント(8)

-

高野和明「13階段」: 上質のミステリーを堪能/2月12日(月)

久々に面白いミステリー小説に出合えました。高野和明という人の「13階段」(写真左下)。01年度の江戸川乱歩賞の受賞作。しかも審査員の全員一致で選ばれた作品というのであれば、出来がいいのは当たり前かもしれません。 場面転換や人物描写にも優れ、巧みなストーリー展開。審査員の宮部みゆき氏をして「手強い商売仇を送り出してしまったものです」と絶賛させただけのことはあります。一気に読んでしまいました。あらすじは次のようなものです。 けんか相手を誤って死なせてしまい、3年の刑に服していた三上純一は、刑期満了の4カ月前に仮釈放される。 実家に戻った純一が見たのは、被害者への慰謝料のため生活が困窮する家族の姿だった。 そんな時、純一の服役していた刑務所の刑務官・南郷正二が彼を訪れる。南郷は純一に対し、「樹原亮という死刑確定囚の冤(えん)罪を晴らす調査の仕事を手伝ってほしい」と頼んだ。 樹原亮には、仮出所中に自分の保護司夫妻を金目当てで殺害した容疑をかけられていた。現場に残された様々な証拠は、樹原が犯人であることを裏付けていた。 しかし、樹原は事件直後の交通事故のため、犯行時刻の記憶を一切無くしていた。そのため、犯行を否認することも出来なければ、改悛(かいしゅん)の情を示す事も出来なかった。 最高裁への上告は棄却され、不服申し立ても認められず、事件から3年後、樹原の死刑は確定した。刑執行の可能性を考えると、残された時間は3カ月しかない。唯一の手がかりは、樹原がふと思い出した、犯行当時の断片的な記憶。樹原は「(当時)階段を昇っていた」と言った。 純一は迷いながらも、この仕事を引き受ける。調査報酬の一千万円がこれまで苦労をかけた家族のためになればと考えたのだ。 早速、2人は調査にとりかかり事件現場に赴くが、偶然にもそこはかつて純一が殺してしまった相手が住んでいた町だった。 2人は、真犯人の行動範囲を絞り込み、現場近くの山の中に、樹原の記憶に残る「階段」を探し続ける。そこに、未だ発見されていない被害者の預金通帳や印鑑がきっとあるのではと睨(にら)んでいた。2人を待ち受ける驚くべき真実とは? 著者の高野和明氏は1964年生まれ。映画の撮影、編集などを学んだ後、映画やテレビの脚本家になった。ストーリー展開の巧さは、映画の脚本で鍛え上げた所以か。 死刑制度という重いテーマを織り込みながら、読者をぐいぐいと引っ張っていく力量はさすがです。ネタばらしになるので結末は書けませんが、とにかく最後の最後まで目が離せません。お時間のある方にはおすすめの一冊です。 なお、この「13階段」は03年に反町隆史(純一役)、山崎努(南郷役)の配役で映画化されました(写真右上=映画「13階段」の一場面。 (C ) 公式HPから)。残念ながら、映画の方は僕まだ見ていません。出来はどうだったのかな? 映画はともかく、原作の出来は間違いありません。 ※本の表紙画像はAmazon上のものを引用しました。Amazon.Japanに感謝いたします。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2007/02/12

コメント(4)

-

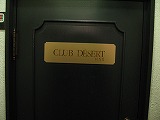

クラブ・デゼール: 路地裏のなごみ空間/2月8日(木)

京都には、不思議で、趣のある空間を持つBARが何軒もある。例えば、よくあるのが古い町家を再生・活用して営んでいるBAR。 「町家BAR」には、看板もなにも出ていないBARも多い。店につながる長い路地が自慢のBARもある。かつてのお茶屋を利用したBARには、扉が3枚もあって、何度も押さないとお店にたどり着けない処もあった。 京都は行くたびに、今でも新しい発見がある。京料理も美味しい処はたくさんあるが、「アフター」のBARでも面白い、個性的な店とよく出合う。それが「千年の都」の奥深さかもしれない。 ところで、「京都の盛り場で一番好きな場所はどこですか?」と聞かれたら、僕はたぶん迷わず、「先斗町」と答えるだろう。大阪の法善寺横丁にも似た石畳の路地が大好きだ。 先斗町は同じ石畳でも、道幅は法善寺横丁の3分の2くらいしかない。すれ違う人と肩が触れ合うくらいの狭さである。その両側に飲食の店がひしめき合って並んでいる。 法善寺横丁と少し違うのは、南北に伸びる路地の西側に、東西に伸びる細い路地がいくつもあること。この東西の細い路地にもまた、素敵な飲食の店がたくさんある。 今回紹介するBar「クラブ・デゼール(Club Desert)」(写真左)は、先斗町のそんな細い路地にある隠れ家的な酒場。場所が分かっていないと、まず見つけられないだろう。 京都で年に数回はBAR巡りをする僕だが、この店に行く頻度は、正直言ってそう多くはない。ドアを開けるには少し勇気の要る酒場だが、いつ行っても、不思議な匂いを感じる、なごみの空間であることは確かだ。 店には、オフィシャルのまともな洋酒類はない。マスターこだわりのレア・ボトルやオールド・ボトルばかり(ただし、種類はそう多くありません)。いわゆる普通のスコッチ・ウイスキーは1種類しかない(写真右=例えば、こんな見たこともないレアなウイスキーばかり)。 それが不満なら、このBARに来ない方がいいだろう。独特の雰囲気をにじませるマスターは一見、愛想が悪そうだが、実はとてもフレンドリー。遠来の客にでもごく普通に応対して、歓迎してくれる。 だから、くれぐれも「飲みたい銘柄がない」と言って、マスターに怒らないでほしい。マスターは一生懸命、それでも美味しい酒をリーズナブルなお値段で僕らに提供したいと思った結果が、今の品揃えだから…。 先斗町の通りの喧噪も、ここまでは聞こえてこない。もし京都に来る機会がれば、どうか、この素敵なこだわりの空間をしばし堪能してほしい。【Club Desert】京都市中京区先斗町13番路地、ビル2F 電話075-221-8486 午後7時~午前4時 第3日曜休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2007/02/08

コメント(6)

-

バラたちに感謝して、初めての剪定/2月4日(日)

久しぶりにガーデニング・ネタです。我が家のバラはこの暖冬のお陰で、普通ならは枯れるはずの季節にも咲き続けました(6種類のうち、とくに「アイスバーグ」と「芳純」という品種が)。 結局、4月以降、夏も秋も冬も、フルシーズンで花を楽しむことができました。けなげに咲き続け、楽しませてくれたバラたちに心から感謝です。 しかし、暖かいからと言って、いつまでも花を咲かせてしまうと、次のシーズンの樹勢が弱ってしまって、花が咲かなくなるのです。 という訳で、昨日、断腸の思いですべてのバラを思い切って剪定いたしました(写真左=剪定後のバラたち。寂しい雰囲気です)。 剪定と言っても、ただむやみやたらに幹を切ってしまえばいいというものではありません。結構難しいのです。 幹を切る場所(芽の出ている場所の5mm~1cmくらい上)、切り方(角度)、切る枝と残す枝の選び方等々、いろいろとコツがあるようです。 初めての剪定なので、参考書を見ながら、切る場所をしっかりと確かめながら、慎重に切っていきました。 花がまだ3~4本咲いていた「アイスバーグ」は捨てるのもしのびないので、花瓶にいけました(写真右)。 「アイスバーグ」の花の色は、本来は白なんですが、この季節になるとうっすらピンクがかった色になり、それもまた可愛いです。 さて以前の日記でも、枯れたかもしれないと書いた「テキーラ」という赤い品種ですが、やはり剪定をした幹の断面を見ても組織は死んでいるようでした。 残念ですが、思いきって抜いて、別の赤い品種に植え替えることにしました。今度は病気に強い品種を選ぼうと思います。 新しい苗木は、庭をアレンジしてくれた植木屋さんに頼みました(植木屋のおじさん、返事はいいのですが、いつも反応は鈍いです。約束していた「剪定指導」にも来てくれなかったし…)。 余談ですが、剪定は、新しい園芸用の剪定ハサミでやろうと思い、近所の100円ショップで1本買ってきたのですが、剪定を終えて刃の部分を見ると、あちこちへこんでいます。 やはり金属製品で100円というのは無理がある。安かろう悪かろうの典型的な商品でした。皆さんも刃物類、工具類は少々高くてもしっかりしたものを買いましょうね。 最後に一つ。暖冬のあおりで今年は梅の開花も早いようです。我が家の小さな梅の木も満開まであと一歩のところにまでなりました(写真左上)。 また、いつも料理に重宝しているローズマリーの木も、ことしは例年より花を付ける期間が長いような気がします(写真右=写真ではよく分からないかもしれませんが、花の色は薄紫です)。 雪は降らないで、氷山もどんどん溶けていって、生態系にもあちこちで異変が見えます。地球温暖化を阻止するためには、自分たちにできることを何でしょうか。 我が家ではとりあえず、昨年末、給湯機をCO2の排出も少ないエコタイプに変えました。車は、以前から書いているようにハイブリッド車のプリウスです。 他にもささやかでも、僕らにできることが何かないか、これからも考えていきたいと思っています。四季らしい四季がいつまでも楽しめる日本であり続けるためにも。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2007/02/04

コメント(6)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆

- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…

- (2025-07-15 05:52:26)

-

-

-

- 中国茶好き集まって!

- 2025/10/4-5 世界茶文化展

- (2025-10-03 16:52:58)

-