2019年08月の記事

全53件 (53件中 1-50件目)

-

徘徊日記 2019年「信州は秋の気配」 信州徘徊 その1

「信州は秋の気配」 徘徊日記 2019年 信州徘徊 その1 東京駅新幹線ホーム 東京駅の新幹線ホームです。停まっているのは東北新幹線「はやぶさ」と秋田新幹線「こまち」のドッキング・スタイル。緑の「はやぶさ」君は。ひょっとすると函館まで行っちゃうんですよね。 なんか、興奮しますね。べつに鉄道マニアなわけではありませんが、超、久しぶりの東北旅行。行ってみたいですね。ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく「『石川啄木の超有名なこの短歌の停車場はどこでしょうか。』かつて、クイズにした同僚がいましたね。答えはもちろん『東京駅』『えっ、ちがう?』って。『そんなん上野駅に決まっとるやん!』て?そんなら、なんで、ここ東京駅に岩手とか、秋田に行く新幹線が停まってんねん?」 とまあ、わかったようなわからんような一人ツッコミをしてみましたが、岩手、青森、ひょっとしたら北海道まで。それから長野、新潟、金沢行きも、もちろん九州はいうまでもありませんが、今では、みーんな東京駅始発なんですね。 東北方面は上野。信州や甲府に行くのはは新宿。名古屋、大阪方面が東京。そういう役割分担は、いつごろ、なくなったんでしょうね。世の中に疎いシマクマ君は、ただ、ただ、啞然として写真を撮るのが精一杯ですね。 入ってきましたよ。北陸新幹線、長野行「あさま」。今日はこの電車で、長野まで一気‼ なんか、ドキドキしますね。 さっそく乗り込みました。同乗の客はそんなに多くありません。客席まあ七分くらいの埋まり方かな。「おお、ノンビリやん、空席もあるで」 そういう感じでした。 動き始めると、あっという間に都心の街並みを抜けて、関東平野の田園地帯、と思いきや、どこまで行っても街並みが途切れません。大宮で少し客が増えて、あれよあれよで高崎です。 ここまで約一時間。ようやく上州の山並みが見えてきました。ここまで、山なんてなかったのです。関東平野は、やっぱり広い。なんてことを考えながら車窓に見入っていると、「あさま」君はどんどん山の中に入っていくようで、風景が変わり始めました。 軽井沢です。なんと、同乗者の大半が下りてしまいました。周りを見回すと、片手で数えることができる人数。そういうことなんですね。スゴイ! 別に、テニスをするふうでもない人たちでしたが、何をするんでしょう?「軽井沢といえばセレブのテニス」と思い込んでるのもどうかと思いますが、上皇夫妻がやってきていると噂しながら降りていく人たちは、さほどセレブとも思えませんでした。 車窓は信州の山並みです。信州と関東はお隣なのですね。思いのほかの近さです。駅は信濃追分、佐久平と続きます。空は、もう秋です。本当はまだ暑いのでしょうが、車内は快適な空調で、錯覚しますね。暮行けば浅間も見えず 歌哀し佐久の草笛千曲川いざよふ波の岸近き宿にのぼりつ 島崎藤村が「千曲川旅情の歌」で歌ったあたりです。車窓から川は見えません。右の車窓からは浅間山が見えていたはずですが、気付きませんでした。ザンネン! トンネルをいくつかくぐって上田。六文銭の上田です。猿飛佐助が修行したのは、どの山なんでしょう。雲が真田十勇士みたいでいですね。 上田を過ぎると、あっという間に長野に到着しました。それにしても、東京から長野は近いですね。「あさま」君どうもありがとう。 ここで待ち合わせ。学生時代の「アホ・バカ・たわけ・極楽とんぼ」友たちが集結するんです。で、極楽とんぼたちのたわけ旅が始まるのですが、さてこの後どうなることやら?「信州徘徊 その2」へどうぞ。ボタン押してね!水陸両用トレイン E7系北陸新幹線 パイロットインキ

2019.08.31

コメント(0)

-

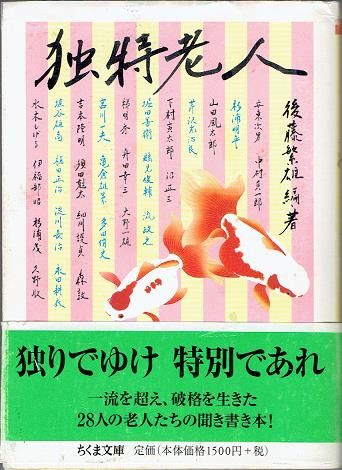

週刊 読書案内 後藤繁雄 「独特老人」(ちくま文庫)

後藤繁雄「独特老人」(ちくま文庫) 最初に断っておきますが、自ら、老人の境地をかみしめる年齢というわけで、こんな書名に気持ちが引かれたのではありません。著者に対する、単なる好奇心から手に取っただけなのです。 後藤繁雄という名前を知ったのは、京都造形芸術大学で2006年に行われた「スーザン・ソンタグから始まる:ラジカルな意思の彼方へ」というシンポジウムを本した「スーザン・ソンタグから始まる」という新書版の本の中でした。2004年、白血病でなくなってしまったソンタグに対する、真摯な発言を記録した好著であり、中でも、シンポジウムの司会をしてる後藤繁雄に興味を持ちました。 「この人、どういう人?」 そこの学校の先生をなさっていて、で、編集者というのが本業らしいのですが、調べていると、「独特老人」(ちくま文庫)という著書が出てきました。手に入れて読んでみて、驚いた、と、まあ、そういうわけです。 「いや、面白いのなんのって!」 ビックリマークを三つぐらいつけたいほどの発見でした。 資生堂のPR誌「花椿」が連載していた28人の老人のインタビュー集です。資生堂というのは、もちろん、あの資生堂で、ぼくなんか、自信をもって断言しますが、全く縁がない会社です。そこのPR誌を、どんな人が読むのか、もちろん、想像もつかないということです。 で、文庫になったのは2015年ですが、単行本ができたのが2001年だそうです。だから、実際にインタビューしたのは1990年代というわけです。登場人物たちは、1990年当時、70代から80代の老人です。どなたも、男性。一番若い人で1926年(大正15年)生まれの沼正三。一番年寄りは1896年(明治29年)生まれの芹沢光治良でした。 大雑把に言えば1900年から1925年、すなわち20世紀の初めの四半世紀生まれの男たちということですね。2018年現在では、実はこの28人の中で流政之という石の彫刻家だけは御存命だったのですが、この本を読んでいる最中の7月7日に亡くなってしまいました。 「そして誰もいなくなった!」 わけです。ここまでで、ビックリマークひとつぶんくらいですね。 メンバーを紹介してみましょう。それぞれのインタビューの中の、ぼくなりのこの一言をあげてみます。 若い人に限らず、この老人たちについて、名前を聞けば、「ああ、あの人だ」と分かる人は、もう少ないのではないでしょうか。みなさん、口をそろえておっしゃるにちがいない。 「この人、どういう人?」 そういうわけで、ほんとは、もっと詳しい解説がいりそうですが、それはまた別の機会ということで。 森敦(小説) 「われ逝くものごとく」というのは、キラキラの「キラ」であって意味じゃないんです。 埴谷 雄高(小説) 「死霊」の完成のメドですか?いや、まあ、わかりません。 伊福部 昭(音楽) タンポポには桜の批評はできないんです。 升田 幸三(将棋) 将棋でもなんでも、一手一手無事で済まそうと思ったら大変だ。 永田 耕衣(俳句) 私はさみしいという場合には「寂」という字を使う、 「夢の世に葱を作りて寂しさよ」。 流政之(石彫) 零戦乗ってたけど生死の間をさまようなんて、考えたこと全然ない。 山田 風太郎(小説) この年まで大した病気もしないでやってこれたのは、あんまり仕事しないからじゃないですかね。 梯 明秀(哲学) もう一度生まれ変わったとしたら、こんなあほらしい職には就かんやろなあ、ハハハハ。 淀川 長治(映画) 映画はね、大衆のものでね、みんなが観るものなんですね。 大野 一雄(舞踏) 「死んじゃだめだよ」って、一生懸命ユダの耳元でオルゴールを回すような手ほどきがしたい。 杉浦 明平(小説) 日本のタンポポは滅びていくんです。 下村 寅太郎(哲学) またいつ戦争が起こるかわからないしね。 杉浦 茂(マンガ) あたしは、常識漫画嫌いなんですよ。 須田 剋太(絵画) 才能っていうのは病気だと思う。 安東 次男(文学) 正直言って、芭蕉にこんなにはまるんじゃなかったという思いがあります。 亀倉 雄策(デザイン) 僕の一番大きな問題ってのは、一体いつデザインをやめようかっていうことです。 細川 護貞(政治) 私が政治に関係したというか、近くにいたのは戦争の前です。 水木 しげる(マンガ) 私はね、これでいて、美を好む男なんですよ。 久野 収(哲学) 僕なんか好きでやってるから、後悔とかはないですよ。 芹沢 光治良(小説) みんなが、死に急ぐから死んじゃいけないと言いたくて、そういうことを言うところがないから、これ(「巴里に死す」)に書いたんです。 植田 正治(写真) ですから死ぬまで同じものを撮り続けるという根気は僕にはございませんね。 堀田 善衛(小説) やっぱり、「未決の思想」の方が面白いんじゃないですか。 多田 侑史(茶道) 私の場合、もちろんすべて道楽ですよ。 宮川 一夫(映画カメラマン) 人間の目で見極めなきゃいけないものが、どうしてもあるんでね。中村 真一郎(小説)今ね、非国民を主人公にして、それが本当の人間だっていう小説書こうって思ってるんです。 沼 正三(小説) 男は一匹の昆虫のように、捕まりたくて蝶々のように飛び回ってる。 吉本 隆明(詩・批評) ほんの少しの部分がね、よく自分でもわかっていないところがあってね。 鶴見 俊輔(哲学) じゃあ、また迂回して答えよう。 最後まで、読んできて、20世紀の初頭に生まれた、この老人たちのインタビューの中に、「この人が加わればすごいよな。」という人を、一人思いついた。1901年4月29日生まれのあの人です。まあ、冗談で言っても叱られそうなのでこれくらいにしておきますが、その同時代の、桁外れの面々ですね。 これだけの人たちと、直接、出会っただけでも、脱帽ものですが、おしゃべりをさせて、その内容たるや、ほとんど非常識というほかないのです。まあ、それでは褒めていることにならないですから、著者自身の言葉をそのまま使いますね。 「破格だ!」 まさに、看板に偽りなし。(S)2018/10/25追記2019・08・29 この本をきっかけにしてというか、ただの偶然というか、流政之の、不思議におおらかな石彫が神戸には複数あることを知ったし、堀田善衛の「ゴヤ」を読みなおし始めたりしている。 このブログで、なんか、みんなが忘れてしまったり、若い人が知らないまま通り過ぎたりする「文化」や「知性」を少しでの紹介できればいいなと思うようになった。こういう、面白いうのがあるよっていうようなスタンス。誰かが立ち寄って気付いてくれると嬉しい。追記2019・08・31 この本をブログで案内したのは、去年のことだが、その時面白がってくれたお友達二人と、神戸で会った。二人は関東で暮らしていて、ブログだからコミュニケーションが取れる。会ったのは昨日、8月29日のことだ。流政之の彫刻を案内して、メリケン波止場をウロウロして、夜は三宮の駅前で、もう、二人と、計、五人で会ってビールを飲んだ。40年続く、みんなのやさしさが、心にしみた。追記2020・07・15 「激動」の、あるいは「コロナ」の2020年が半年過ぎた。この本にでてくる人が生きていたらなんというだろう。 こういうことをいうと、「何を寝ぼけているのだ」と叱られるかもしれないのだが、急激に世界が変化していく中に、ポツンと取り残されている感じが、今このこの瞬間の実感だったりするのだ。これは年齢のせいだろうか。世に流布する「言説」にピンとくるものが、本当に一つもないのは不安なものだ。追記2022・12・11 2022年が暮れようとしています。来年は2023年です。最近、「近代150年」というフレーズを目にする機会が多いのですが、ぼくが中学生だった頃には「明治100年」が流行り言葉だったわけで、あれから50年、半世紀(本当は半世紀以上)たったわけです。 で、100年を単位で考えれば昭和元年が1926年なわけで、「昭和100年」という言葉が思い浮かんだりするのですが、たぶん、流行らないでしょうね。この本に登場する人たちが見事に忘れ去られているように、「昭和」なんて元号もおそらく忘れ去られていくのでしょう。 でもね、「昭和」って、忘れちゃいけない時代だったんじゃないかと思ったりもするわけですが、そんなことを思うのは、後ろ向きなのでしょうかね。 にほんブログ村にほんブログ村【中古】 skmt 坂本龍一 /後藤繁雄(著者) 【中古】afb新しい星へ旅をするために 2002-2006 The day book5 [ 後藤繁雄 ]スーザン・ソンタグから始まる ラディカルな意志の彼方へ (アート新書アルテ) [ 後藤繁雄 ]

2019.08.31

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年「東京ですよ!東京‼」 東京 その5

「東京ですよ!東京‼」徘徊日記2019年 東京 その5 さて、墨田川と、遠くに見える月島のムラっちゃんに別れを告げて、いざ‼東京駅へ。 交番のおまわりさんの教えに従って、永代橋のたもとから、永代通りを、たぶん北西へヨタヨタ。なんとなく方位がわかってきた気がしますが、当たっているかどうかは定かではありません。 新川一丁目という町名があって、「霊岸橋」という小さな橋がありました。 「そうか、今歩いてきたところが、霊岸島やねんな。あれで、島か?まあ、江戸時代のことやろうな。なんかで聞いたことがあるけど、なんやったかなあ。お化けとか出るのんとは違ったっけ?でも、ええ感じの名前やなあ。」「ふーん、これって運河というのかな。お濠というのかな。この辺りはそういう町か。なんか、でも、まあ、『涼しげ』という風情はないなあ。東京の人は大変やなあ。」「茅場町か。証券取引所があるんちゃうか。どこやろ?そういえば蕎麦屋さんが多いなあ。大急ぎで、そば食って金儲けやねんな。これは東京メトロのマークか。この下、地下鉄が走ってんねやな。いろいろあるから乗るんイヤヤねんな。わけわからんし。」「ふーん、ここらが兜町か。株屋のオッさんの本場やな。オッ、なんかモダンなビルがあるやん。何のビルやろ?」「カッコええビルやけど、何のビルかわからんなあ。ショッピングセンターかなあ?窓が湾曲してて、映ってる世界が歪むんがすごいなあ。」「あっちが銀座ちやうかなあ。もう、東京駅はそこやな。こっちが上野とか、両国らしいからなあ。その裏が、もう八重洲口やろ。」「おお、着いた着いた。東京駅日本橋口いうんか。さあ、こっからは北陸新幹線に乗って、信州や信州!!ホンマに朝から暑い徘徊やった。信州はきっと涼しいぞお!」 東京24時間弱の徘徊はこれで終了しますね、いや、ホンマ、暑かった。 信州徘徊 (その1) に続きます。「東京徘徊(その1)」。それぞれクリックしてみてくださいね。ボタン押してね!その先は永代橋 [ 草森紳一 ]

2019.08.30

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年「東京ですよ!東京‼」その4 東京あたり

「東京ですよ!東京‼」徘徊日記2019年 東京あたり その4 東京2日目です。ヤッパリ、やたら暑い隅田川です。川風もありません。想像していたより水も汚いです。とはいえ、向こうに見えるのが、えーっとなんだっけ。スカイツリー?ランド・マークっていうのでしょうか、こういう遠くから見えるのがあると安心しますね。 歩き始めたのが「墨田川テラス」というのだそうですが、隅田川沿いの遊歩道です。テラスに出る通路の壁にはこんな看板がありました。複数あるとこを見ると名所なのでしょうか。 こういうのに、シンパシィーを感じちゃうのは、どいうわけなんでしょうね。こういうのって、看板のことなのか、行為ののことなのか…。昨晩、ホテルにたどり着く前に道に迷い加減で、思わず、そのあたりでやってしまったような記憶が・・・。 おっと、道案内の看板がありました。あてずっぽうで歩いているのですが、まあ、最終的には東京駅に行きたいわけで、助かりますねえ。 「そうか。清州橋いう方に行って、永代橋で右に行けば東京駅やねんな。さあ、歩きましょうか。」 「おっ、イイネ!誰も乗っていないけど。遊覧船かな?水上バスかな?」 「これは、また違うな。上にある、あれは高速道路やろな、なんか東京やな。」 「うーん、いろいろやな。なんかすごいなあ。どれも、誰も乗ってへんのはなんでやろ?どっかに乗り場があんねんやな。向うが永代橋か。まあ、これも東京の景色やなあ。」 「あっちもこっちも工事中やな。「おもてなし」ちゅうこっちゃっちゃねんなあ。あの橋渡ったら、向こうは向島か。とりあえず渡るだけ渡ったろ。これが「帝都の誇り永代橋」やねんな。」「お、やっぱり、あれが見えんねや。」 「なんか、こうして見るとアラビアとかロシアとかの宗教の塔いう感じやな。こんなこと言うたら、血相変えるのんがいそうやなあ。かなわんなあ。」 渡ると江東区向島でした。橋のたもとの交番がありました。柔道の強そうなお巡りさんがいらっしゃったので、東京駅までの道を聞きましたね。「これが永代通りですが、まっすぐ行っていただくと、やがて、新幹線の高架が見えますから。」「歩いて、何分ぐらいですかね?」「いやー、私も歩いたことはありませんので。30分くらいですかね。」 なかなか、人のよさそうなおじさんでした。気持ち、おまわりさんには、ちょっと媚びてる徘徊老人ですね。「さあ、これで、墨田川ともさよならやな。」「向こうが、月島とかかな。ムラっちゃんは、あっちの方に住んどんかなあ?どうもエライお世話になりました。ほな、さいなら!」「東京徘徊その5」に続きます。表題をクリックしてみてください。ボタン押してね!

2019.08.30

コメント(0)

-

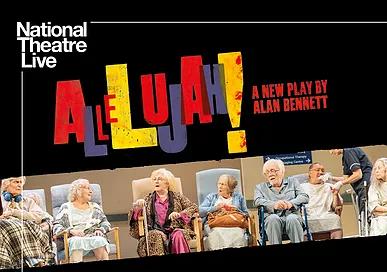

アラン・べネット「アレルヤ」ナショナル・シアター・ライヴ 2019 神戸アートビレッジセンター

アラン・ベネット「アレルヤAllelujah!」 久々のナショナルシアターライブ。今回は、以前見た「The Madness of George III」、邦題が「英国万歳」のアラン・ベネットの現代劇「アレルヤ」。 これが、「さすがナショナルシアターライヴ!」とうならせるお芝居だった。題名からの想像は、キリスト教の国の宗教に対する風刺かなんぞであろう、とたかをくくっていたのだが、大違い。れっきとした現代社会風刺のブラックコメディ。まあ、コメディと言えるかどうかは、かなりきわどいのだけれど、ブラックであることは間違いない。 舞台は、後期高齢者、および、要介護高齢者で、かつ治療行為が必要な老人たちの入院病棟。 登場人物たちは医者や看護師及び、その他の病院関係者、病人の家族以外はすべて老人。演じる役者も、当然老人。この老人の俳優たちが素晴らしい。英国の観客たちはテレビや映画でおなじみの老優たちの快演、いや怪演か?に大喜びの様子だが、そんなことは全く知らない、ぼくのような客でさえ、思わず拍手したくなるような「名演技」。 一人で歌う歌、二人で踊るダンス、コーラス、集団のダンス。どれも素晴らしい。テンポとかリズム。車いすの老人が踊り始める楽しさ。痴呆ではないかと疑われている老婆が、朗々と歌うアリア。お芝居の流れとぴったりマッチしていて不自然がない。何しろ老優たちのダンスの動きをする身のこなしが、無理がなくてスマート。 「英国万歳」(クリックしてみてください)でも「王」の病気と権力への欲望との絡みが、筋運びの大きな要素だったのだが、この芝居も「老人」という身体的、社会的弱者と政治家や家族、医療従事者という社会的強者の絡みが現代社会の実相として描かれていて、ベテラン看護婦がベッドを確保するために、をあらわにする「お漏らし」した老人を処分していくというサスペンスは、他人ごとではないリアリティーを持っている。 最後に処分される男性と処分する看護士が、二人でダンスをするシーンは、この社会に「生存」している人間の哀しさを露わにしてしまうのだが、「クローン」の哀しさを小説化したカズオイシグロの「わたしを離さないで」(早川文庫)(クリックりてみてください)に通じる深さを感じさせるものだった。 この芝居を「アレルヤ」、「主をたたえよ」と題したアラン・ベネットも、明るく軽快な演出のニコラス・ハイトナーも、ただ者ではないと納得した舞台だった。作 アラン・ベネット演出 ニコラス・ハイトナー出演 サミュエル・バーネット サーシャ・ダワン ピーター・フォーブス原題「Allelujah!」 上演劇場:ブリッジ・シアター(ロンドン)収録日:2018/9/20(公開は2019/11/1) 2時間45分 2019・8・13ボタン押してね!やんごとなき読者 [ アラン・ベネット ][送料無料] ミス・シェパードをお手本に 監督ハイトナー、脚本アラン・ベネット

2019.08.30

コメント(0)

-

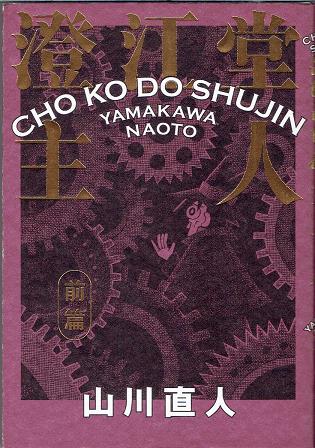

週刊 マンガ便 山川直人「澄江堂主人」(エンターブレイン)

山川直人「澄江堂主人」(エンターブレイン) フェイスブックというメディアで、お知り合いになった方の投稿に山川直人「澄江堂主人(上・中・下)」(エンターブレイン)という漫画(この作品の場合、お読みいただけばわかってもらえると思いますが、漢字で表記したくなる)についての話題がありました。気になったので、探して読みはじめました。 2010年の初版ですから、今さら「この漫画が」と騒ぐのもどうかとは思うのですが、ぼくにとっては初対面で、その上、なかなか面白いのです。というわけで、やっぱり「案内」ということになりました。 絵はこんな感じです。よく言えば版画風、若い人なら「コロコロ・コミック」風とおっしゃるかもしれません。最初、手に取ったときには、なんとなく幼い感じのニュアンスを感じました。ところがどっこい、大人の、それも、かなり渋めのマンガでした。 「澄江堂主人」というのは、たとえば、国語の教員とかしている人なら耳にしたことがあるはずで、芥川龍之介の雅号ですね。それがこの漫画の主人公でした。 作家として世に知られた芥川龍之介を、小説家としてではなく漫画家として描くというのが山川直人の工夫でした。 菊池寛とか堀辰雄とか、誰でも知っていそうな昭和初期の作家たちが、みんな漫画家で登場します。そうそう、芥川の「先生」だった夏目漱石も「マンガの大家」になっています。「改造」とか「文藝春秋」といった、当時の文芸誌も、みんな漫画雑誌として描かれています。 作品は芥川龍之介が世に出た時代から始まっていますが、かなり丁寧に調べられているようで、でたらめなギャグではありません。立派な伝記的事実といってかまわない出来ですね。 芥川の苦悩が、コミカルでいて、ジンワリと伝わってきます。「羅生門」とか「杜子春」とか教科書とかで出会って、ちょっと好きかもと感じている若い人におすすめですが、すでに青春の思い出になっている人には、もっといいかもしれません。(S)追記2019・09・30ホント、この人のマンガは手に入れるのがむずかしい。でもこの味は捨てがたい。「写真屋カフカ」もなかなかいいですよ。ボタン押してね!にほんブログ村写真屋カフカ【電子書籍】[ 山川直人 ]これは思い出を撮る写真屋の話【中古】 コーヒーもう一杯 1 / 山川 直人 / エンターブレイン [これが、出世作。

2019.08.29

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 「東京ですよ!東京‼」東京徘徊 その3

「東京ですよ!東京‼」徘徊日記 2019年 東京 その3 エスコート嬢、いや老嬢か?の「ムラっちゃん」のおかげで無事ホテル到着。隅田川に面した日本橋浜町です。ホテルの前はこんな感じ。 首都高速(?)の高架のようですね。東京のイメージは、写真は撮っていないけどまず東京駅の地下通路でした。 駅から駅へ防空壕のような通路を歩いて、電車に乗って、乗り換えるために、また、似たような通路を歩く。 それから、目につくのは高速道路の高架。住めば違いもわかるのだろうけど、お上りさんにはどれも同じに見えるのが困ったことなんです。 ランドマークを目印にして、まあ、神戸なら六甲山とかポートタワー、徘徊する癖がついているシマクマ君は実に困る。地上に出ても東西南北が全くわからない。どこかに山が見えない土地は、いつもそれを目印にしている暮らしの人間には不安なんでしょうね。 但馬の山の中の暮らしから、京都、神戸と、それぞれ山の風景と地形が生活の勘のようなものを支える土地で40年以上暮らしてきたことを、つくづくと感じる旅ですね。 まあ、しかし、今回はエスコート嬢がついているので安心。ところで、この高架の向こうが墨田川ですね。 こんな感じですね。隅田川越しに見える風景です。ぼくには、いかにも「東京」という感じしました。「どこか行きたいとこあるの?」「いやー、とりあえず、ちょっと涼める喫茶店かな。」「じゃあ、人形町の方へ向かおうか。」「人形焼きやろ。」「ああ、そうそう。あれは水天宮よ。結構評判の神社よ。」「ここやね。なんか、えらいモダンやなあ。あっ、カメラ忘れてきた。」「撮っといたげるわ。あとでメールで送るからね。」「あかんなあ、ヤッパ、おろおろ、あわててんねや。それにしてもハイカラな神社やな。」 カメラを荷物から持ち出すのを忘れたことに気づくと、エスコート嬢がスマホとかで写真を撮ってくれて、メールで送ってくれた写真です。 なんというか、便利な世の中になりましたねえ。 で、振り向くと、ビルの玄関みたいになっていて、ちょっと驚きました。「こっから上がるんか。ビルに入るみたいやね。ええー、こっちは神社になってるやん!」「なんやこれ、ビルの屋上か?なんか、すごいなあ。周りみんなビルやしなあ。ぼくらみたいなアベックがきても、お祈りすることがないなあ。安産とか、子宝やろ。喫茶店行こ。」 そこから夕方まで喫茶店を二件はしごして、もう一人の旧友と待ち合わせの銀座へ。 写真なしで申し訳ないが、「人形町」から「銀座」へ地下鉄で移動して、ムラっちゃんが予約してくれていた居酒屋へ向かいながら、銀座の街並みをキョロキョロ。「ああ、ぼく、ここ、去年かなあ?来たことがあるかも。あっちの方に、有名な洋品店、ほらシャネルとかあるんちゃうの。」「洋品店て何よ?」「そやから、外国のブランドのお店やんか。なんやったかは忘れたけど、そういうお店が並んでる通りやろ。」「まあ、そうやけどね。今時、洋品店ていう?」「そやな、神戸でもいわんか。でも、舶来やから、洋品店やろ。」 口にしてしまった手前頑張ったものの、今時「洋品店」とは言いませんな。銀座の「居酒屋」、まあ、名前も覚えていませんから、おろおろしていたのでしょうね。予約の席に座ってしばらくするともう一人、懐かしいお友達がやってきました。三人は、40年前の同窓生です。「ああ、どうも、遅れてごめん。やっぱり迷いました。」「こっちの人でも、迷うの?」「銀座とか来ませんからねえ。」「でも、銀座の枝豆はうまいなあ!」 「いやあ、銀座で枝豆はとれないでしょうね。」「今日は、どこか行かはったんですか?」「うん、ドトールと、もう一軒、喫茶店。ずっとしゃべり続けやんな。」「ずっと、喫茶店?」「わたしはええけど、折角やのにね。」「イヤ、いつも喋られへん人と会ってんからええよ。雨模様やったし。」 三人は、ここのところ、はやり(?)のネット友達なのですが、会って話すのは違いますね、とかなんとか、東京の夜はふけていったのでした。「東京徘徊(その4)」はここをクリックしてください。ボタン押してね!

2019.08.29

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 王欣太「蒼天航路(全36巻)講談社KC・冨谷至「教科書では読めない中国史」(小学館)

王欣太「蒼天航路(全36巻)講談社KC 我が家の「愉快な仲間」のヤサイクンが大雨の上がった翌週に、段ボール箱いっぱいの漫画を抱えてやってきた。 きっと断捨離やな、うちを物置やとおもっとるな(笑)。とは思うのですが、ビニールカバーを開ける‥‥なぜかイソイソ「また大雨やったなあ。仕事場大丈夫やった?何これ?」 「三国志や。ハウスがみんな水につかってもたけど、次の日には引いたな。まあ、引いたから大丈夫やろ。」 「横山光輝のとはちゃうんか?」 「うん、ちゃう。これは曹操っておるやろ、悪もんのやつ。そいつがエライねん。劉備はアホやねん。」 「演義ネタとはちがういうわけか。『蒼天航路』?知らんなあ。最近のか?」 「いや、ちゃう。結構古いで、だいぶ前のやな。そんな、まじめちゃうおもうで。大人向けかな。チビ等には無理やな。」 しらべてみると、1998年の「講談社漫画賞」だからたしかに古いですね。テレビアニメにもなったらしいのですが、もちろん、知りません。 ところで、冨谷至という京都大学の東洋史の先生だった人に「教科書では読めない中国史」(小学館)という面白い本があります。 この本ですね。これも、もう、十年以上も前の本ですから、図書館にでもあればあるのでしょうね。昔、小学館が出していた「週刊中国悠々紀行」というウィークリーブックに連載していたコラムを集めた中国史に関連したの読みもので年代順に50のエッセイで構成されています。 エッセイの項目が「科挙」、「宦官」から「儒家と法家」、「統一王朝」というふうで、ポイントの抑え方が的確で(まあ、あたりまえですが)、教科書よりもうちょっと詳しく知りたいということがちゃんと押さえてある。受験生の入門とか、高校の、社会じゃなくて、国語の先生のネタ本にピッタリだと思います。 ネタ本といえば、2012年に出た、同じ著者の岩波新書「四字熟語の中国史」のほうがメジャーかもしれないのですが、両書ともに中島敦の「名人伝」や「李陵」を取り上げて、もちろん、内容は違うのですが、それぞれ別の本を舞台にして講釈しているのがぼくには面白かったですね。冨谷至先生はどうも中島敦がお好きなようです(笑)。 とはいいながら、読んでいて「ちょっとなあ・・・」 と思うところもあります。古代史の専門家らしいのですが、近現代の項目がややダルイいんですね。 「そういうもんか、うん、まあ、そういうもんやろ。」 しかし、面白いのは面白いんです。たとえば「教科書では読めない中国史」の「三国志の世界」という章段で冨谷至先生はこんなふうにおっしゃっているのですがいかがでしょう。。 史書が伝える曹操と劉備の治績、彼らが行った政治政策、それらが事実だとすれば、ふたりの為政の能力あ、資質には瞭然とした差があり、蜀は到底、魏に及ぶものではなかった。 無人化した土地を没収してそこに戦乱によって流亡してきた農民を定住させ、農具や耕牛を貸与して農耕に従事させる「民屯」とよばれる土地政策、晋の戸調制と称される戸に重心を置いた租税制度の先駆けとなる「調」の設定、文帝(曹丕)の時世に完成する新しい法律体系の準備、そして人や徳によらない能力主義に基づく人材登用、これらはすべて漢時代の旧制度からの脱皮であり、新しい時代を先取りしたものだった。 対して劉備といえば、小説の中では人情に篤い英明君主として描かれているが、見るべき治績はほとんどない。彼自身、依るべき領土をもたず、荊州から成都に移った流寓政権といった性格を蜀漢は負っていたことも事実なのだが、為政者として、さらには国家の統治者としての自覚と能力ははなはだ凡庸、いや劣等といわざるをえない。 というふうに、「横山三国志」の英雄、劉備君をばっさり。まあ、歴史家の常識的判断といえばそれまでですが、岩波文庫の「三国志演義」に始まって、マンガ、小説に限らない、人気のコンピューター・ゲームにいたるまで、「三国志」ファンは山盛りいらっしゃるわけですが、「劉備」は馬鹿だったという、この言い草はちょっとショックでしょうね。 ところが「蒼天航路」の展開は、実に歴史をよく勉強しているようすで、この歴史家の話と矛盾しないところがエライですね。 そのうえで、「曹操」も「劉備」も、その他の英雄たちもデフォルメされ、面白い登場人物として「物語化・マンガ化」されている。ぼくには、そこが斬新で、掘り出し物という気がしました。 くそ暑い土用の時季の昼寝の友には最適でしたよ。2018/07/23追記2025・03・28 王欣太「蒼天航路(全36巻)講談社KCが帰ってきました。じつは、このマンガを読んだのは2018年ということになっていますが、その後、その頃つとめていた職場の若い同僚に、セットごとお貸ししていたんです。 で、その方から連絡が入りました。10年以上務めた、だから、ボクが同僚だった職場を、この春に去るというのです。さみしいですね。 という事情で、お貸ししていたマンガを回収ということで、持ち帰ってきました。 まあ、こんな感じです。また、増えたの?どこの古本屋やねん!!! という同居人のきびしいお言葉もありましたが、しようがありませんね(笑)。ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 四字熟語の中国史 岩波新書/冨谷至【著】 【中古】afb中国義士伝 節義に殉ず【電子書籍】[ 冨谷至 ]

2019.08.29

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 「東京ですよ!東京‼」東京徘徊その2

「東京ですよ!東京‼」徘徊日記2019年 東京 その2 東京駅到着です。なんかすごいですね。何がすごいのかうまくいえませんが、ともかく「田舎者」を自覚させられますね。これが「東京駅」です! 正面玄関はこんな感じ。日の丸が翻ってますね。何だか田舎っぽい気がしましたね。日の丸のせいですかね。やっぱり東京はこんな感じなんでしょうかね。 駅舎の威風堂々にはちょっと引いてしまいましたが、駅舎の中は迷路のようで、出て来るとこんな様子。デーン、デーンと高層ビルに取り囲まれて、この一角があいていて、ずーっと向こうに見えるのが皇居広場ですかね。ヤッパリ田舎の感じがしますね。まあ、見ているぼくが田舎なのか、この場所が田舎なのか、なんですかね、この感覚は? お上りさん気分満喫です。座り込んで遙拝とかしそうな、ということはありません。広場の右の方にこんな銅像も見えますね。どうも、やっぱり、うろうろしているぼくが田舎なようですね。 井上勝という人の像らしいですね。幕末の長州藩士で、伊藤博文とかとイギリスに密航した人らしいですね。近くまで行っていないので後で確かめましたが「日本の鉄道の父」だそうです。まあ、ちがうかもしれません。 ついでなので、八重洲口の写真もどうぞ。こっちは、まあ、ありがちですね。「ニッポン」のあちらこちらにある、新しくした駅のレイアウトはよく似ています。 とまあ、ここまで書いてネタをバラしますが、ここに挙げた写真は翌日の写真ですね。ぼくは新幹線到着のホームから、出迎えてくれた友人「ムラっちゃん」のエスコートで一気に地下何階だかわからない総武線のホームまで下って、一路、日本橋浜町にあるホテルに直行しましたが、お上りさんスタイルでオタオタ、写真を撮る余裕なんてありませんでしたね。 これがホテル。今、はやり(?)のアパなんちゃらで、部屋には創業者なのかな?いかに儲けているかの演説と説教の本がいっぱいあって、何だか新しい宗教団体みたいでしたね。 でも最大の問題は、預けた荷物にカメラを入れたままお出かけしたことでした。というわけで、東京の初日の写真はないのでした。旅慣れていない「地元徘徊」系老人、丸出しですね。トホホ・・・ 東京徘徊(その3)に続きます。クリックしてね。ボタン押してね!ナノブロック 東京駅丸の内駅舎

2019.08.28

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 「東京ですよ!東京‼」新神戸あたり その1

「東京ですよ!東京‼」徘徊日記 2019年 新神戸あたり その1 久しぶりに東京に行きます。ちょっとビビってます。新神戸から新幹線に乗ります。ほぼ、30分前にやってきました。新神戸駅も一年ぶりです。 乗る前に、とりあえず生田川沿いの神戸を眺めて深呼吸です。天気は曇りです。断っておきますが、ここでタバコは喫っていません。はい!もちろん喫いません。 ホームに上がるとレール・スターが入ってきました。 ぼくが乗るのは「のぞみ10号」です。もう少し時間があります。すっかり鉄道オタク。写真を撮るのがうれしいんです。 おお、やってきました。「のぞみ10号」です。中々イカツイですね。おっと、写真を撮って喜んでいる場合ではありません。「はよ、乗らな!」「出発、シンコー!」「それにしても早いな、この電車。」 もちろん、みんな独り言です。あっという間に東京でした。窓からの風景に夢中でしたが、写真を撮るのは忘れてました。天気は静岡あたり以外、ずっと雨。 東京徘徊(その2)に続きます。追記2021・09・01 もう2年前の「思い出」です。あれから「コロナ騒動」が2年続いています。徘徊老人化した、始めのころで、旅行することが不安でした。また、ノンビリ出かけて、遠くの友だちと会ったりできるのはいつになるのでしょうね。ボタン押してね!MOK-005 N700A 新幹線のぞみ

2019.08.28

コメント(0)

-

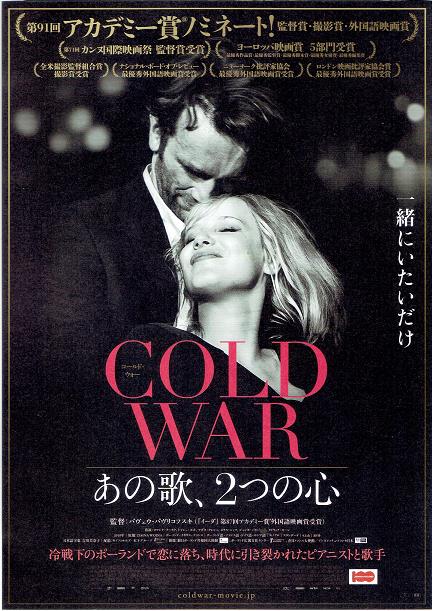

パベウ・パブリコフスキ「COLD WAR あの歌、2つの心」シネ・リーブル神戸no28

パベウ・パブリコフスキ「COLD WAR あの歌、2つの心」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルの、アネックスというそうだけれど500席の大ホール。残念ながらというか、してやったりというか、10人ほどの客がいただけでした。冷房の季節になってしまったので、館内が妙に寒くて、入場に際して、サービスのひざ掛けを持ち込みましたが、ホールのなかはそれほど寒かったわけではありませんでした。 映画が始まりました。 民族音楽の楽器でしょうか、バグパイプのような音がして、アコーディオン、バイオリン、そんなシーンから始まりました。モノクロの画面で、モノクロだからの美しさに満ちています。印象に残ったのは古い教会の廃墟。天井にぽっかりと穴の開いた空洞があります。聖女の顔の部分が、崩れた壁に残っています。このシーンは物語の初めと終わり、二度出てきます。ベルリン、パリ、ユーゴスラビア。ヨーロッパのあちらこちらの都市が、それぞれの映像の舞台になりますが、最後はポーランドの田舎の村の、この教会の廃墟に戻ってきます。 時間は1949年から、ほぼ15年間の、現実の歴史のなかで流れていきます。「冷戦」という題が、まず示しているのは、この時間の流れであることは間違いないでしょう。 ピアニストである男は、やがて、歌手でありダンサーに成長する女と、オーディションで出会います。そこで女が歌った歌。 「母が禁じた恋に、命を懸けた娘」を歌った「あの歌」の運命が恋する娘を待っていました。 民謡、革命の歌インターナショナル、民族舞踏、スターリン賛歌、ショパン、モダンジャズ、映画音楽、ロックンロール。そして母が禁じた恋の歌。 ポーランドの田舎町からワルシャワ、ベルリン、モスクワ、パリ。ヨーロッパを転々とする二人を描いたこの映画の最高の見せ場は、「ロック・アラウンド・ザ・ロック」に合わせて、パリの酒場のカウンターの上で、女が踊るツイストのシーンでした。 モノクロの暗い画面には,煙草の煙なのでしょうか、不安と苛立ちが充満しているように見える中で、女は破滅へと転げ落ちそうな危うさで輝いていました。映画ですね、このシーンは。 ここから破局へとまっしぐらを予感させるムードの通り、「資本主義」が求めるものに「愛する歌」をささげることができなかった女は愛する歌を生んだ祖国へ帰ります。帰ることを禁じられていた「反革命」の男は女の後を追います。 十数年の後に、やっとのことでたどり着いた、故郷の、あの教会で二人は変わらぬ愛を確かめ合うのですが、「愛」は二人に生きることを禁じていました。 何だか、わけのワカラナイあらすじを書いていますね。お話はそんなに難しいわけではありません。「共産主義」という政治思想に限らず「国家」や「政治制度」、「宗教」というような共同幻想が、個々の人間の「愛」という幻想を抑圧せざるを得ない構造的な不幸を描いているにすぎません。 映画そのものが、どこかで聞いたことがある思わせぶりのトーンを響かせて続けてい、とても古めかしいものだと思いました。モノクロという方法も、ぼくには、シーン、シーンの美しさを支えるはずの「物語」の弱さのようなものを露出していたように感じました。 感想も、わけがわかりませんね。まあ、困っているわけです。でも、そういう作品だったというのが正直な感想でした。 監督 パベウ・パブリコフスキ 製作 ターニャ・セガッチアン エバ・プシュチンスカ 製作総指揮 ナタナエル・カルミッツ リジー・フランク キャスト ヨアンナ・クーリグ(ズーラ) トマシュ・コット(ヴィクトル) ボリス・シィツ(カチマレク ) アガタ・クレシャ(イレーナ ) セドリック・カーン(ミシェル ) 原題「Zimna wojna」 2018年 ポーランド・イギリス・フランス合作 88分 2019・07・17・シネリーブル神戸no28ボタン押してね!

2019.08.28

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 曽田正人「昴スバル(全11巻)」「MOON(全9巻)」(BIGCOMICS)

曽田正人「昴スバル(全11巻)」・「MOON(全9巻)」(BIGCOMICS) おなじみのヤサイクン、毎度の段ボールです。いつものように突如の訪問いつものようにでした。 「これ、な。置いとくで。」 「なに、これ?」 「バレーや。」 「はっ?バレーボール?」「ちゃうちゃう。やから、トーキョーのメイちゃんがやってたやつ。」 「爪先で立つ、踊りの?」「ダンス、いえよ。『め組の大吾』書いてた人、曽田って。」 「男の子のマンガか?」 「さあ、男向け、女向けってあるんかなあ?でも、ケッコーおもろいで。」 「これって、ずーっと家にあったん?新しいに買ってんの?」 「ちょこちょこな。風呂で読むヤツいるねん。」(註:メイちゃんはヤサイクンのいとこで、昔、バレー少女でした。) 読み終えました。なるほどね。なんか、「アラベスク」とかあったなあ。そうだ、美内すずえの「ガラスの仮面」に似てるんじゃないかな。昔、読みかけてやめたけど。北島マヤね。 いずれにしても、天才少女が、壁にぶつかるたびに才能を発見して成長するのです。物語というか、主人公の人生の始まりに、秘密の、まあ、本人の思い込みに過ぎないかもしれないのですが、社会で生きていくことを拒絶される悲劇的体験があって、そこからの回復というか、いわば、一人で荒野を生きる人になるわけですね。 まあ、個人的な好みで言えば、トラウマの設定が、あまり好きではありません。マンガを終わらせるシーンが、最初から予想できるという意味でも、「ちょっとねー?」という気分になりますね。 絵柄も、女の子向けなのかな、好きな感じではないし、盛り上がる場面の描き方も、少々、パターンの繰り返しが過ぎる印象があります。 マンガが普通でない状態を描く時の工夫というか、バレーとか、音楽とか、普通を超える様子って、おんなじ描写になっちゃうのは、避けがたいのでしょうかね? 考えてみると、消える魔球とか、急に腕が伸びてくるフックとか、ありえなほど沈み込んだ場所から繰り出されるアッパーとか、究極は、バットに当たってしまう大リーグボールとか。マンガが描いていた超越的世界に何でカンドーしていたのか。繰り返しですが、考えてみれば不思議です。 よくわからないのですが、それらは嘘であれ不可能であれ、具体的に描けているとおもわせていたわけで、そこがむずかしいのかもしれません。ぼく自身が「バレーとか、知らんし。」ということなのかも知れませんしね。 しかし、まあ、最後まで読んでしまうのは、「やっぱ、こういうの好きなのかなオレ?」という気分に、久しぶりになりました。(S)2018/08/23ボタン押してね!にほんブログ村美内すずえ傑作選(1) 妖鬼妃伝 (白泉社文庫) [ 美内すずえ ]

2019.08.27

コメント(0)

-

グザビエ・ルグラン「ジュリアン Jusqua la garde」シネ・リーブル神戸no27

グザビエ・ルグラン「ジュリアン Jusqua la garde」 部屋がある。窓があります。庭(?)の木立が見えています。女性が入ってきて、もう一度タイトルの詳細の画面に戻って、カメラは部屋に戻りました。誰かが呼びに来て、二人は廊下を歩きはじめます。映画が始まったようです。 暗い部屋に入ります。5人の女性と一人の大柄な男性がいて、机の向こうに二人の女性、一人は速記者のようです。向かい合って4人。隣り合っている二人が夫婦らしい。 子どもの手紙が読み上げられて、読み上げている女性が、この場を取り仕切っている、判事(?)、あるいは調停者のようですね。 子どもたちの親権を争っている母親ミリアム(レア・ドリュッケール)と父親アントワーヌ(ドゥニ・メノーシェ)。父親と週末を過ごすことを裁判所に命じられた少年ジュリアン(トーマス・ジオリア)。 チラシにも映っていますがジュリアンの表情は、たんに父親を嫌っているというよりも、恐れています。父親の自動車の助手席に座っていることの居心地の悪さは、嫌悪ではなく恐怖そのもののよですなのだが、それ以上に、その気持ちを隠し切れないことをこそ彼は恐れているようです。「そういう映画なんや!」 一旦、少年の震えるまなざしに気づいてしまうと、やるせなさと、このあと何が起こるのか気が気でなくなって落ち着きません。 ジュリアンを脅し、ミリアムの居場所を探し当ててやってきたアントワーヌが復縁を迫り、泣きながらミリアムを抱きしめます。ミリアムの目は、怯えと恐怖。嫌悪と怒り。アントワーヌは何に涙してるのでしょう。「あかん、これは悲惨な結末しかない。しかし、この男は、ホントはどんな奴やねん?」 「以前あったこと」が回想されるわけではありません。アントワーヌが自分の両親に対して激高するシーンが一度あるだけです。浮かんでくるのは、連鎖していくなにかです。彼が何者なのか、それで、何となくわかるように思えます。 「オイオイ、どうやって終わるん?ああ、こういうの、あんまり好きちゃうなあ。」 ドアベルが執拗に鳴り響きます。廊下から足音が聞こえてきます。音が消えて静かになりました。再びドアが激しくたたかれます。時刻を気にしている様子はありません。ミリアムの名を呼び始めました。次の瞬間、銃が発射されました。 闇の中で音が迫ってきます。 母親と少年は棺桶のようなバスタブの底で抱き合って震えています。やっとのことで警察に通じた携帯電話の画面だけが光っています。 まず、真夜中の、この騒ぎを通報したのは隣の住人でした。警官が到着し、やっとのことで騒ぎが納まったミリアムの部屋を、ドアの隙間から覗いていた老婆がいました。ミリアムの部屋のドアが閉じられ、老婆の部屋のドアも閉まりました。画面も暗くなりました。 映画が終わって、エンドロールが回りはじめる。あまりの呆気なさに、何をしていいかわからないような終わり方だった。 元町駅まで歩きながら、最初のシーンを思い出していた。 「そうか、たんなる狂ったDV男の話じゃないな、これ。最初の裁判所と、最後のドアを閉める隣の人。それがポイントやな。この監督は、なかなかやるな「しかし、まあ、それにしても疲れた。これも、人にはすすめんなあ。これが世界中に蔓延してることは、やっぱり気付かんとあかんなあ。やわい『おとこ』が『男性性』とかいう力に頼り始める。拒否や否定に出くわすと逆上する。ありがちやなあ。」 帰ってきて原題を調べると「Jusqua la garde」でした。直訳すれば「保護されるまで」という意味のようです。英語の「custody」も、「親権」というよりは「援け」とでも訳したほうがよさそうですね。 この映画の感想は男性と女性で大きく違うかもしれません。最後には銃までぶっ放してしまうこの男を、どこかで、愚かで滑稽で、弱いヤツだと思うのは男性的な視点でしょうね。子どもや女性は、それをどう感じるのでしょう。この映画の「リアル」の一つは、そこにあると思いました。ズレ、ですね。 もう一つ印象に残ったのは、日本でいうなら「世間」の描き方ですね。他人の現実は「形式」や「マニュアル」でわかったつもりになることはありますが、「できれば関わり合いになりたくない」の連鎖の中から、それを断ち切ることは至難ですね。そこに「暴力」の温床がありますが、それが、きちんと描かれています。 自分が常識的だと思い込んでいる「男性」諸君にほ「ひょっとして」のやるせなさを残すにちがいない作品だと思いました。ぼくも例外ではありませんね。 監督 グザビエ・ルグラン Xavier Legrand 脚本 グザビエ・ルグラン 撮影 ナタリー・デュラン キャスト レア・ドリュッケール(ミリアム・ベッソン) ドゥニ・メノーシェ(アントワーヌ・ベッソン) トーマス・ジオリア(ジュリアン・ベッソン) マティルド・オネブ(ジョゼフィーヌ・ベッソン) 作品データ 原題「Jusqu′a la garde(「保護されるまで」かな)」ちなみに英語の題名は「custody」(保護・親権) 2017年 フランス 93分 2019・01・30・シネリーブル神戸no27ボタン押してね!

2019.08.26

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス」 (ビッグガンガンコミックス)

長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス」 (ビッグガンガンコミックス) 朝起きると「ヤサイクン」からメールが来ていました。「ジミヘン完結しとらんかった。」 「何のことでしょう?」「シオリエクスペリエンス。」 「はあー?なんですか、それ。」 「昨日、持って行ったやろ。」 そういえば、昨晩やってきたときに、またもや段ボールを運んできていたのですが、なるほど、中に10冊ありました。「SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん」 (ビッグガンガンコミックス) ですね。「10巻か、なんか、めんどくさそうな絵やな。影薄い感じの線やしな。また、音楽物?」「オッ、ジミヘンの似顔絵や。そういや、ジミヘンのバンドは「ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス」やったな。60年代やろ。たしか、高一の時に死んでんからな。あのころ、大勢死んだな。なんか、いちいち騒ぐ奴がおったなあ。」 「ジャニス・ジョプリンとかもそうやな。」 「ジャニスとジミ・ヘンって仲良かったんちゃうか。」 「ビートルズの終わりかけかな、サージェント・ペパーを、コンサートで弾いたんやろ。ビートルズより先に、レコード聞いて知ってて。高校の頃、そういうこと『知ったか』で言うやつがおって、なんか忘れらへんねんな。」 「そういや、三大ギタリストってあったな。クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジかなあ。ジミ・ヘン入れるか入れんかって。入れたら、誰外すか、とかあったなあ。誰外すんやったっけ?」「この作者、何歳やねん?」「表紙のギターは、ジミ・ヘンのフェンダーやんか。カッコよかったんや、これが。」「ギターって左利き用、右利き用ってあるんかな。」「いや、ちゃう思うで。右で使うのをひっくり返して使ってたんやで。弦は、上下張り直してって。聞いたことある気がする。」 結果は、はい、面白かったですね。「音楽物」で、「ヤサイクン」の好みの路線でしょう。「学校物」ともいえるので、シマクマ君は、その視点で読んでしまう傾向がありましたが。クラブ活動マンガって、普通、先生がワンパターンなんですが、表紙の女性が顧問の先生なんで、ちょっと外していて、軽音とか作る苦労がしのばれてしまいました。 学校って、相変わらず保守的というか、時代遅れを復活させているのが、実は現実で、ダンスとか軽音とかは「風紀を乱す」とかいう教員が、今でもやっぱりいるからウンザリなんですが、「やりたいことをやりたい!」というのを、まっすぐ描いているのが、気持ちがよかったですね。 ここのところ、なんか、すごいヤツばかりに出会っているなあ。まあ、マンガやけど。(文中の会話は、独り言です。あしからず。)(S)2018/08/03追記2020・02・04「シオリエクスペリエンス」は快調に出続けています。第13巻・第14巻・第15巻の感想はこちらをクリックしてみてください。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.08.25

コメント(0)

-

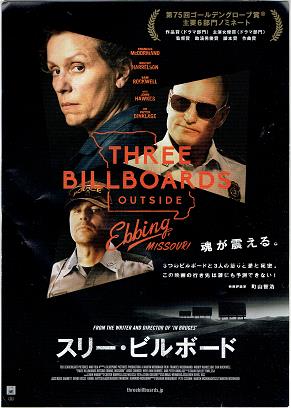

マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」 パルシネマno1

マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」パルシネマしんこうえん 学生時代の神戸には、いわゆる名画座と呼ばれる映画館がたくさんありました。この春から映画を観るようになって、神戸の街をうろうろすることが多くなりました。昔、あったはずの映画館がありません。本当は、無くなったことは知っていましたが、確かめてみているようなところがあって、そのたびに空を仰ぎます。「パルシネマしんこうえん」は生き残っている数少ない名画座、千円で2本だてです。 「スリービルボード」と、もう一つ、2本立てに入りましたが、あまりの涼しさに負けて、一本で出てきました。昔のことを思うとなさけないかぎりです。トホホ。 観た映画には堪能しました。主役の女性、フランシス・マクドーマントという人を観ていて、映画俳優にも演技ということがあるのだと、納得したような次第です。ぼくは、カメラマンがいいように撮って、組み合わせると演技になるじゃないか、なんて、いい加減な見方をする人なので、あまり、演技とか意識しないまま見ていることが多いのです。しかし、今日は、彼女に感心しました。 とてもいい女、そんな感じがしましたね。おばはんなのに(いや、失礼!)。 「おばはんやったら何が、どうやねん!」 そういうツッコミは、とりあえずなしということでお願いします。小さなしぐさや目つきに、哀しさとやさしさが漂うようなニュアンスがあって、にもかかわらず、実に闘争的なのです。 「ヤレ!ヤレ!いてもたれ!」 そう掛け声をかけたら(かけてないけど)、実際、やってしまうところも、なかなかよかったですね。 観終わって、つくづく「アメリカ映画やなあ」とため息をつきました。こういうふうな映画が、つまり、どう堂々たる論旨がって、やることはハッチャケている、そいう展開が、ぼくは好きやとつくづく思いました。 まあ、実に、思い込みに満ちた評価ではあるのですが、アメリカ映画をいいなと思う場合、ミュージカルでも、青春物でも、今日のようなシリアス(?)ものでも、どこかに、おおらかな明るさあって、それがいいなと思うわけです。 この映画もアメリカの南部のどこかが舞台なのですが、実にいい加減に、どこにもない街を作り上げていて、ありえないはずのヒロインとヒローが出てくるのです。暗く陰湿で暴力的に見えて、夢の場所が作り出されているという感じでした。 うん、やっぱりアメリカ映画やったというわけです。監督 マーティン・マクドナー Martin McDonagh製作 グレアム・ブロードベント ピーター・チャーニン マーティン・マクドナー 製作総指揮 バーゲン・スワンソン ダーモット・マキヨン ローズ・ガーネット デビッド・コッシ ダニエル・バトセック 脚本 マーティン・マクドナー 撮影 ベン・デイビス 美術 インバル・ワインバーグ 衣装 メリッサ・トス 編集 ジョン・グレゴリー 音楽 カーター・バーウェルキャスト フランシス・マクドーマンド(ミルドレッド) ウッディ・ハレルソン(ウィロビー) サム・ロックウェル (ディクソン) アビー・コーニッシュ (アン) ジョン・ホークス(チャーリー)2017年 116分 イギリス原題「Three Billboards Outside Ebbing, Missouri」配給:20世紀フォックス映画 2018/07/20・パルシネマno1追記2019・08・20 一年前に見た映画で、とてもいい印象だった、それはのはいい。しかし、お気楽に「アメリカ映画」を連呼しているのはいかがなものか。配給こそ「二十世紀フォックス」だけれど、監督のマーティン・マクドナーはイギリスの監督だし、どっちかというとこれはイギリスの映画かもしれない。まあ、おいおい、そういう勉強もしながら…。 ところで、一年たってみると、この映画でプッツンのおまわりさん役だったサム・ロックウェル、まあ、これが何とも言えず良かったんだけど、「バイス」では、アホ丸出しのブッシュ大統領をやっていたし、まじめな方の警官ウッディ・ハレルソンは「記者たち」でやり手の新聞記者だったし、「LBJ」ではジョンソン大統領をやっていたらしい。 ジョンソン大統領の方は気づくのが遅くて見損ねたが、俳優の名前を覚えるとか、まあ、そういう楽しみも、ちょっとわかりかけてきた。 きちんと数えてはいないが、ちょうど百本を越えたくらいだと思うが、弁慶が好きなぼくの目標はまずは1000本。なかなか、先は長い。ボタン押してね!

2019.08.24

コメント(0)

-

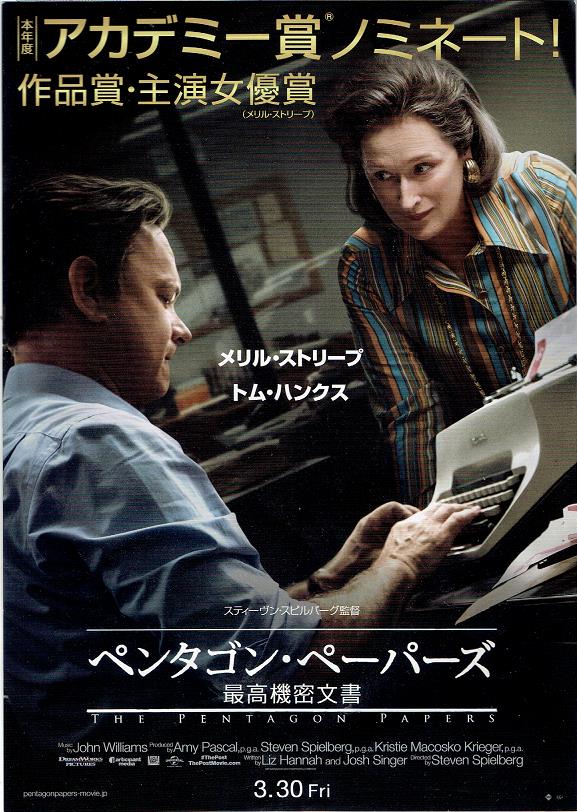

スティーブン・スピルバーグ「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」 パルシネマno3

スティーブン・スピルバーグ「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」 パルシネマしんこうえん メリル・ストリープを初めて見たのは40年前です。「クレイマー・クレイマー」でしたね。ダスティン・ホフマンと裁判して、勝って、子供を連れて行ってしまいました。叱られそうな感想ですが、ヤナ女だと思った記憶があります。まあ、ぼくも二十歳でしたからね。そのメリル・ストリープが、堂々たる恰幅のおばさんになっていました。「そのあとの十年間ぐらいは見てたけど、こうして映画館のスクリーンで見るのは、本当に久しぶり。まあ、今では名前も見かけも大女優なんですねえ。でも、イイねえ。雰囲気というか、素人ぽさというか、かわらんねえ。なんか、優柔不断な顔してて、キッパリ!っていう感じは、まんまやなあ。そういうのって、変わらないもんなのかなあ?あれって、あっちの人が見ても泣き出しそうに見えるんかなあ?そう見えるのは、ぼくだけ?」 トム・ハンクスは、たぶん、映画館で観るのは初めてです。「なかなかええね。力みそうなところで力まない。ほかの役者のムードもええな。」 そういえば、座った時には、これがスピルバーグの映画ってことにも気づいていませんでした。始まって、タイトルとか字幕見てて気づいた次第です。「えっ、これってスピルバーグの映画なの?ああ、そう。」 ウトイにもほどがあるかも。 実は、上映館のパルシネマは粋なことをやってて、「ペンタゴン・ペーパーズ」を見て「ザ・シークレットマン」をどうぞという二本立てのプログラムです。 で、ニクソンがウォータゲートで失脚するというオチに「ナルホド、ナルホド」と納得して帰るようになっていた番組編成らしいですね。 ぼくは順番を逆に見て、忘れていたウォーターゲート事件を予習したわけで、その結果、この映画の中で、マクナマラ国防長官が友人であり、ワシントン・ポストの社主でもあるキャサリン・グラハム(メリル・ストリープ)を説得するシーンの「ニクソンはクソなんだ。」というセリフが超リアルに聞こえるとか、この映画には大統領補佐官なんて出てこないのに、なんか、さっきの映画で暗躍していた「あいつ」が、裏で何かやってそうな気がずっとしているという珍現象を経験してしまった。「うん、知ってる知ってる。だって、クソのニクソンが何をしているのか、補佐官もクソやし、さっき見たし。」「んっ?なんか変やど?」 そういう感じ。ともあれ、映画は面白かったですね。 スピルバーグが作る映画は「激突」・「ジョーズ」からファンで、ずっと観ていたと思っていたのですが、まあ、勝手な思い込みで、この二十年の作品はまったく観ていなかったのです。 とはいいながら、ヤッパリというか、さすがというか、ぼくが勝手に「スピルバーグ的」だと思っている、「シーンの組み合わせのおもしろさ」、「サスペンスとカタルシス、緊張と緩和といってもいいけど、その繰り返しと、そこに漂うユーモア」、そして何よりも、どうしてそう感じてきたのかわからないけれど、映画の「明るさ」が、始まりから終わりまで健在でした。「やっぱり、スピルバーグやね。ドキドキ、させて、ホッとさせて、笑わせてくれる。」ニュースソースと交渉した次長かな、バグディキアンいうヤツが紙袋いっぱいの何かを持って編集長トム・ハンクスのところに来ますね。「なんや?なんや?」と思ってみていると、不安でいっぱいのメリル・ストリープの部屋まで引っ張るんです。この間(ま)が絶妙ですね。 で、中身をひろげると、おもわず、いっしょになって、よかったなあ、とか。 なんや、あの顧問弁護士、アホやと思ってたら、かっこええセリフ吐いて最高裁で戦ってるんですね。やるときはやるんやないか。検事の助手のねーちゃん、裁判所に呼び出されたストリープに親切に声をかけて、『兄はベトナムです』って、ええセリフですね。ドーンと胸に来ます。もう、完全にスピルバーグの掌にのってたようなものですね。 まあ、そういう、映画に客を引っ張り込む手管はすごいですね。で、ついでに、映画そのもののメッセージにも引き込みます。良きアメリカっていうのでしょうか。何故か、個性的な個人を描いているにもかかわらず、自由と正義を選ぶアメリカ!をフツーに感じるように出来ているんです。ちょっと、映画、映画してるとこあるのですが、「それがスピルバーグ!」ということなんでしょうね。 劇場出るとき「トランプとか、アベとか、やっぱりクソや!」とつぶやいて、ちょっと、イキッった気持ちになっていましたね(笑)。 湊川公園は今日も青空でした。 新開地で映画を観たときはここに立ち寄りますね。来ると、なぜか天気がよいのです。まあ、天気がいい日にしか出かけないということもあるわけですけど。日差しは西に傾き始めていたけど、まぶしい夕暮れでした。。 煙草を喫って、水を飲んで、兵庫駅に向かって徘徊出発です。「おっ、今日は、我ながら元気やな。」監督 スティーブン・スピルバーグ 製作 エイミー・パスカル スティーブン・スピルバーグ クリスティ・マコスコ・クリーガー 製作総指揮 ティム・ホワイト トレバー・ホワイト アダム・ソムナー トム・カーノウスキー ジョシュ・シンガー 共同製作 レイチェル・オコナー リズ・ハンナ 脚本 リズ・ハンナ ジョシュ・シンガー 撮影 ヤヌス・カミンスキー 美術 リック・カーター 衣装 アン・ロス 編集 マイケル・カーン サラ・ブロシャー 音楽 ジョン・ウィリアムズ キャストメリル・ストリープ (キャサリン(ケイ)・グラハム:ワシントン・ポスト社長)トム・ハンクス (ベン・ブラッドリー:編集長)サラ・ポールソン (トニー・ブラッドリー)ボブ・オデンカーク(ベン・バグディキアン) トレイシー・レッツ (フリッツ・ビーブ)ブラッドリー・ウィットフォード(アーサー・パーソンズ) ブルース・グリーンウッド (ロバート・マクナマラ)マシュー・リス(ダニエル・エルズバーグ) アリソン・ブリー(ラリー・グラハム・ウェイマウス)2017年・116分・アメリカ 原題「The Post」2018/08/27パルシネマno3追記2020・02・23二本立てのもう一本「ザ・シークレットマン」の感想はここをクリックしてくださいね。追記2022・07・29 記事の中で、クソや!とつぶやいたのは、もう4年前で、クソ野郎だと思っていた一人はもう大統領じゃないし、もう一人はつい先だって銃で撃たれて死んだそうだ。その結果、いろんな疑惑は山盛りのままそっと終わりにして、税金を使って葬式をするということらしい。 張本人だと思っていた奴がいなくてもインチキはつづくらしい。じゃあ、インチキの張本人はべつにいるということじゃないのか?誰なんだろう?最近の興味は、もっぱらそっちの徘徊老人です(笑)。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.08.23

コメント(2)

-

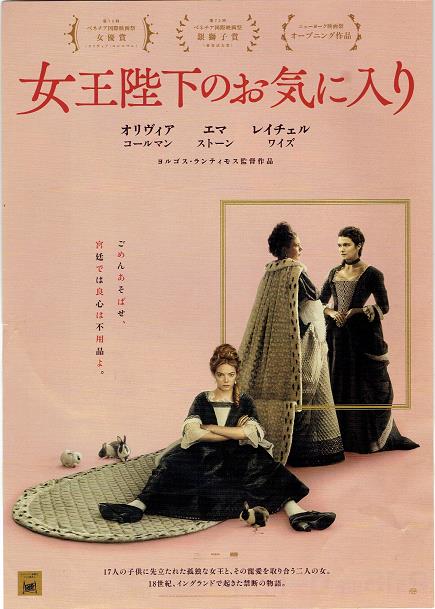

ヨルゴス・ランティモスYorgos Lanthimos 「女王陛下のお気に入り」 シネリーブル神戸no26

ヨルゴス・ランティモス「女王陛下のお気に入り」シネリーブル神戸 「鬼才ヨルゴス・ランティモス」、このコピーで心が躍りました。で、天気も、春めいて、億劫気分も吹き飛んで、シネリーブルの座席に座ったのでした。 なにせ、ここ二十年以上もの長きにわたって、鬼才の、天才の、国際映画賞総なめの、という監督を一人も知らないのですからねえ。「おお、鬼才じゃ!鬼才じゃ!」 てな気分に加えて、ギリシアといえば、ぼくの中では、ほとんど伝説化している、あの二人の国じゃないかと、ますます盛り上がるのですね。 一人は『Z』(古!)のコスタ=ガヴラスですね。主演はイブ・モンタン、ああ、なつかしい。「Z、彼は生きている」 の名文句。大学生になって初めて見た洋画のような気がしますね(笑)。 二人目は言わずと知れた、(誰にい?)『旅芸人の記録』のテオ・アンゲロプロス。40年前の学生時代に見て以来、ボクのなかではサイコー傑作の監督です。 まあ、思い出語りはさておき、「女王陛下のお気に入り」です。 この手の歴史ものを観るときには、一応予習をすることにしているのですが、してよかったのか悪かったのかはなかなか難しいですね。 映画の邦題に使われている女王陛下が、ステュアート朝の最後で、グレート・ブリテンの初代のアン女王ですね。幼なじみのサラ・ジェニングスまかせなの愚かな政治家であり、17回も身ごもりながら、ただの一人も成人することがなかった不幸な母であり、乗馬が大好きだったにもかかわらず、ブランデーの飲みすぎのための肥満のせいで、歩くこともままならない晩年だった女王だった。このくらいまでが予備知識です。 映画はその女王(オリビア・コールマン)をめぐって、二人の女、サラ(レイチェル・ワイズ)とアビゲイル(エマ・ストーン)のだまし合いのおもむきで展開しますが、サラの失脚、アビゲイルの勝利で終わるかに見えるのですが、アビゲイルが、この気まぐれな権力者の寵愛をいつまで受け続けられるのか。怪しいことおびただしい。と、まあ、権力をめぐる嫉妬と憎悪の劇の幕は閉じるわけです。 史実としてはその通りなのだろうけれど、さて、映画が描きたかったことはそういうお話だったのだろうかというのが、見終えてわかったようなわからなかったような結末ですね。 十七世紀の王宮の艶笑譚だという見方もあるかもしれませんね。しかし、まあ、残念ながら、ぼくには、こういうグロテスクで生ぐさい人間関係を笑う余裕はありませんでしたね。 映画は女王の部屋で飼われる十七匹のウサギを描くことで、「おんな」である切なく愚かで不安な女王の姿を映し出している趣て、それが、王としての権力の姿をとるときの傲慢さに、独特の色合いを添えている印象でした。ウサギを飼っているのが王なのか、ウサギそのものが王なのか。 女王を取り巻く、二人の「おんな」に対して、女王であるアンがみせるコンプレックス、文字どおり複雑な心理の正体が、王宮で籠に入れて飼われているウサギの姿で暗示されていたのではあるまいかという印象です。 このタイプの「小心」な権力は「騙す」のは構わないのでしょうね、しかし「脅す」のは、御法度なのですね。サラは、まず、そこをしくじったというわけです。 とか、なんとか、あれこれ考えていて、最後のシーンでした。女王が、今度はアビゲイルの「いつわり」に気づいて癇癪を爆発させ、仁王立ちのままひざまづいているアビゲイルに向かって「めまいがする」と叫び、髪の毛を鷲掴みにつかむんです。 で、ボンヤリとかすんだウサギの群れへとシーンが変わり、映画は終わります。「ホラ、ヤッパリそうやん。ああ、ホントに、めまいがするわ。ウサギ小屋の女王が世界を鷲掴みしている。」 思わず、声に出していいそうでしたね。鬼才ランティモスというより、奇才の印象の強い映画でした。 元町商店街を歩いていると「元町映画館」の前でモギリをやっている、お友達のおねーさんと出会った。「どこ行ってたんですか?」 「シネ・リーブル、女王陛下のあれ、みてきた。」 「どうでした?」 「正直くたびれた。あんまり好みちゃうかも。でも、有名なカントクなんやろ?」 「ああ、『ロブスター』とかね。『ジュリアン』よかったですよ、ラストカット。あした『ともしび』観ます。」 「ああ、ぼくもそうしょうかな。」 神戸駅まで歩いて、漸く、ちょっと元気になりました(笑)。監督 ヨルゴス・ランティモスYorgos Lanthimos 製作 セシ・デンプシー エド・ギニー リー・マジデイ ヨルゴス・ランティモス 脚本 デボラ・デイビス トニー・マクナマラ 撮影 ロビー・ライアン 美術 フィオナ・クロンビー 衣装 サンディ・パウエル キャスト オリビア・コールマン(アン女王) エマ・ストーン(アビゲイル・ヒル) レイチェル・ワイズ(サラ・チャーチル) ニコラス・ホルト(ロバート・ハーリー) ジョー・アルウィン(サミュエル・マシャム) 原題「The Favourite」 2018年 アイルランド・イギリス・アメリカ合作 120分2019・02・20・シネリーブル神戸no26にほんブログ村

2019.08.22

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年8月10日(土)「おばーちゃん家で花火じゃ!花火じゃ!」

「おばーちゃんが待つ西脇へ」 徘徊日記 2019年8月10日(土) 西脇山手町あたり「アッ、サカナおる!」「ええ、どこ?どこ?」「ホンマや。おる。おる。」「とったらたらあかんねんよ。」「どうやってとんの?」「川に入ってやんか。」「むり、むり!」「ほんなら、写真撮ったろ。」「ジージ、写真とった?見せて見せて。」「なんや、映ってへんやん。」「イヤ、写ってるやん。見えるやろ。」「エー、光ってるだけやん。」「もう、見せたれへん!」 夜になって、さすがヤサイクン一家、この暑いのに「タコ焼き」と「鉄板焼きそば」、準備万端整えて、オバーチャン家襲撃です。チビラくんたちも、食った!食った! 夕食が終わると、夏休み恒例、バーちゃん家の花火。「だれやのお仏壇のローソク立て持ってきたのは?」「チッチキばーちゃん。」「ちょうどエーやん。」「うん、ローソク立てあった方が、便利で安全やし。かめへんかめへん。」「わー、ネズミ花火つけてる。おとーさんコワイー!」「大丈夫、大丈夫。パンッてはじらへんやつやから。」「あーん、こわいー、こわいー。」「うるさいなあ、こんなんもないとおもろないやろ。」「あらら、逃げて行っちゃった。」「最後は線香花火よおー。」「ワタチもする。」「玉落とさんように、じいっと持ってントあかんねんよ。」「タマて、なにい?」「ほら、そこにできてる、小さな火の玉やんか。」「わあ、手がふるえるう。ああー、落ちちゃった。」 こうして、いつもは静かな西脇の、騒がしい夜は更けたのでした。2019・08・10ボタン押してね!プレミアム厳選 花火福袋花火セット 送料無料 (※沖縄・離島は発送不可){花火 セット お祭り 人気 手持ち 噴出 打上 祭 夕涼み 縁日 はなび ハナビ 詰め合わせ}[19H05]{あす楽 配送区分A}

2019.08.22

コメント(0)

-

ベランダだより 2019年8月21日「今年はじめて咲いた朝顔」

2019・葉月 ベランダの「あさがお」、やっと咲きました! もう八月も末だというの、我が家のベランダでは、今年、最初の朝顔が花をつけました。いかにも栄養不足な感じで、頼りない花ですが、咲いてくれたことは、やはりうれしい。 秋近く朝顔の花開きけり 朝顏や寐ぼけた色を咲かせけり 朝顔のひるまでさいて秋の行 正岡子規の句です。三つ目の句はよくわかないまま載せました。(笑) こうやって書いていると同居人が「ホラ!」と差し出したのが、八月二十日の夕刊です。「素粒子」欄にこうあります。夏休みの自由研究には遅すぎたが、我が家でもやっと、つぼみをつけた。 朝貌の今や咲くらん空の色 夏目漱石 開花が遅いのは我が家だけではなかったらしいですね。 漱石は「朝貌」と書いていますが、正岡子規には「蕣やあるじの外は知らぬ也 」というふうに「蕣」という字で書いているのもあります。ほかには「槿」も「アサガオ」と読みます。古井由吉の作品の題名にありますね。「槿」は「ムクゲ」という読みが今は普通だそうです。花も違います。でも、古典作品の「朝顔」は「桔梗」のことだったらしいですし、だから、「桔梗」を「アサガオ」と読めないわけではないらしいのもオモシロイですね。2019・8・21ボタン押してね!オーロラシール CA174 朝顔 ステッカーファン 奥山商会

2019.08.21

コメント(0)

-

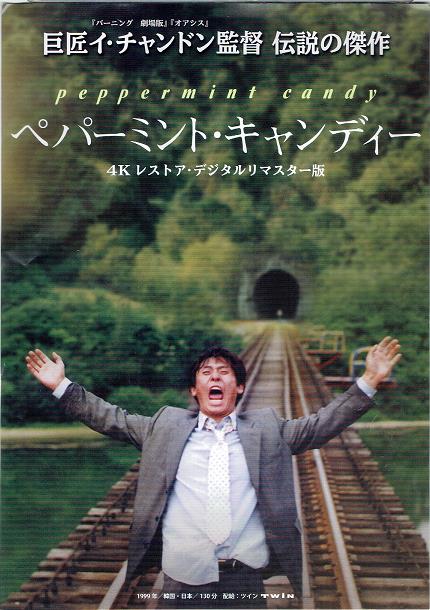

イ・チャンドン「ペパーミント・キャンディー」元町映画館

イ・チャンドン「ペパーミント・キャンディー」 元町映画館が「オアシス」とセットで企画、上映している作品の今日は最終日です。残念ながら「オアシス」は見損ねたのですが、こっちだけでも、まあ、「バーニング」という作品の不可解を解きたいという、一応それらしい目的もあるし、というわけで受付へやってきました。「よお、久しぶりやね、元気?」「お久しぶりでーす!」「あのさ、明日からの『ニューヨーク公共図書館』混む?」「ああ、たぶん、満席ですね。」「朝一番で、チケット買える?」「はい。それだと大丈夫ですね。ありがとうございます。それで、今日は?」「もちろん、イ・チャンドンやんか。」 で、座って、始じりましたまりました。イ・チャンドン監督の「ペパーミント・キャンディー」です。 どこかの河原で、おじさんおばさん年齢の人たちがバーベキューしています。チョー場違いな男がやってきて、何だか知らないけど、一人で暴れまわりはじめます。この男がこの映画の主人公キム・ヨンホ(ソル・ギョング)でした。 いつの間にか、河原からかかっていた鉄橋をよに登った男は突進してくる列車に向かって絶叫しながら突っ立っています。これが1999年のことであったようです。で、そこから列車からの風景が、どうも逆流しはじめたらしくて、カメラの方向と風景の流れが逆になってきます。「ふーん、そういうことか。」と思ってみていると、案の定時間をさかのぼり始めました。 列車の前で棒立ちしていた男が、何だかわけのワカラナイ男と女の出来事に遭遇しています。会社の経営者らしいのですが、ちょっとヤ―サンの風情で、殺伐としていて、画面もそっけない。要するに壊れているようです。これが1994年です。 部屋には妻(?)がいます。男は、仕事場では最悪の拷問装置と化して、そこまでやるかというか、非情のライセンスというか、とにかくめちゃくちゃです。ここでは、なんというか、男は壊れているようです。1987年までさかのぼりました。 仕事に就いたばかりの新米の警官が男です。なんとなく予想通りに「汚いこと」にまみれてゆくようです。しかし、ここでも、すでに男は壊れています。1984年ですね。 兵士である男がいて、娑婆で待つ恋人がいます。ここで初めて、映画の題名の由来がわかりました。恋人が兵士に差し入れるのが「ぺパーミントキャンディー」、ハッカ飴です。光州事件の鎮圧に出動したへっぴり腰の兵士であった男は「壊れてしまう」経験に遭遇しています。1980年です。 河原にピクニックにやってきた学生たちの中に男がいます。まあ、ちょっと、そこまでもっていきますかと言いたいようなうぶな夢を語ります。1979年です。 ここで映画は終わりました。20年という時間が遡られて謎が解かれました。ナルホド! それにしても、「壊れた男」になってからの方が主演の男性の「顔」がいいと思うのはどういうことでしょうね(笑)。 なんというか、とても図式的で、理屈で描いたと感じました。さほど心を動かされた映画ではなかったですね。しかし、この映画が監督イ・チャンドンによって1999年に撮られていたことには、強く引き付けられるものがありました。20年前のイ・チャンドン。彼は何を考えていたのでしょうか。 一つは「バーニング」という、イ・チャンドンの近作の、ぼくにとっての分かりにくさを解くカギを見た気がしたことです。 勝手な言い草かもしれないが、この監督は「韓国」というアクチャルな社会を生きる人間の「実存」、「生のありさま」に興味があるのであって、そこで描かれる「世界」は村上春樹的な「世界」とは微妙にズレてしまわざるを得ないということがあるのではないかということです。 村上の作品の登場人物たちは、高度に資本主義化してきた社会のなかで、空洞化してしまった「内面」と、それを取り囲む「外部」の真相を、その底に潜ることで見出そうとすることを繰り返しているとボクは感じています。だから、「納屋を焼く」とか「井戸を掘る」というメタファーは実は「日本」という社会に対してこそ有効なレトリックだったのではないかという印象ですね。 それを韓国で映画にするなら、疲弊した農村の象徴のような廃棄されている「ビニールハウス」を焼くシーンを撮らざるを得なくなるし、登場人物の失踪はアクチャルな殺人事件というサスペンスになってしまう。もう、そこには「春樹の世界」など跡形もなくなってしまっているといっていいのではないでしょうか。 監督イ・チャンドンが「ペパーミント・キャンディー」で描いているのは、人間から根こそぎ人間性を奪というような、社会の暴力的で直接的なありさまであったとぼくは思いました。そういう現実が、その時代のその社会にはあったということです。 イ・チャンドンは「青春の夢」などという、甘ったるいものは、袋入りのハッカ飴のように軍靴に踏みつぶされてしまう現実の中で、人間はどんなふうに壊されるかを告発しているという印象です。それは、たった20年前のことなのだ。いまも、忘れることなど不可能なはずだ。 まあ、そんな叫びのような訴えです。 それがひきつけられた二つ目の理由でした。2019年の今、ぼくが見ている韓国映画は「史実」として「人間を壊す社会」を暴き始めていると感じていますが、彼の映画は、ひょっとするとそれらの映画を作る人々に進むべき道を示しているのではないか、ボクはそう思いました。「バーニング」の感想はこちらをクリックしてください。イ・チャンドン「ペパーミント・キャンディー」監督 イ・チャンドン Lee Chang-dong製作 ミョン・ゲナム 上田信原作 イ・チャンドン脚本 イ・チャンドン撮影 キム・ヒョング美術 パク・イルヒョン編集 キム・ヒョン音楽 イ・ジェジンキャスト ソル・ギョング(キム・ヨンホ) ムン・ソリ(スニム) キム・ヨジン(ホンジャ)原題「Peppermint Candy」1999年韓国・日本合作日本初公開 2000年10月21日130分 2019・07・05・元町映画館no18 ボタン押してね!。

2019.08.21

コメント(0)

-

リドリー・スコットSir Ridley Scott 「ゲティ家の身代金 All the Money in the World」 パルシネマno4

リドリー・スコット 「ゲティ家の身代金 All the Money in the World」 パルシネマ 珍しく、リドリー・スコットという監督の名前は知っていた。英語で書くとSir Ridley Scott。「エイリアン」の人だ。ぼくが学生だった頃観た映画で、シガニー・ウィーバーという女優さんを一躍スターにしたことを覚えている。最近では、内田樹さんが「映画の構造分析」(文春文庫)で取り上げているのを読んで、思いだしなおしていた、あの作品を作った人だ。でもまあ、よく稼いだからか、作品が立派だったからか、いい年だからか、「サー」という称号がつく人になっているんだ。そんなことを考えていたら場内が暗くなった。 我ながら、バカみたいな話だが、この映画を観終わって、内田樹ならどんな風に分析するのだろうというのが最初に浮かんだ。 この監督の傾向のような気もするけれど、誘拐された息子の母親ゲイル役のミシェル・ウィリアムズという女優さんが、どんどん強く、美しくなっていくという展開で、金持ちのジーさんから派遣された、「交渉しないことも交渉だ」とうそぶくネゴシエーターのチェイス(マーク・ウォールバーグ)も最後には味方に付けてしまって、まあ、息子を取り戻したうえに‥・・・というわけで、なるほどねーと感心して観終わったのだが、こういうふうなのはどう解釈するのかな、内田さんならというのが思い浮かんだわけ。どこかで、解説しないかな? おしまいの結末は、少し驚いて、そういうふうに財産は管理するのかと思ったけれど、大金持ちのポール・ゲティがケチだとか、その跡取りはバカな薬中だとか、全体としては「ふーん」という気分なのだけれど、ゲティという金持ちのジーさんが、最後に手に入れた聖母子像が誰の絵だったかわからなくて、それが一番心に残ったようなわけだ。 どなたか見終わって気づいた人は教えていただきたい。見ていて、ああ、あれはだれだって思ったのに、最近固有名詞が、みんな代名詞になってしまうんですよ。 なんか貶しているみたいだけれど、なかなか面白い筋運びで飽きないし、あくまでも金を払い渋る金持ちの「金持ちらしさ」も、人生観のようなものもなかなか良かった。あり得ない話だからバカ馬鹿しいけれど、金持ちになるなら、あんなふうがいい。評判は、悪くなるかもしれないけれど。 それに比べれば、母親ゲイルは、いかにも映画の主人公ふうで、かっこいいのだけれど、どこかステロタイプに見えた。でも、まあ、映画だからね。 ところで、この映画は制作時からスキャンダル山盛りらしくて、なかなか話題に事欠かなかったらしい。 マーク・ウォールバーグという人は、撮り直しで150万ドルのギャラをせしめたのに、ミシェル・ウィリアムズは1000ドルほどだったというのが後でわかって、あまりの落差に大騒ぎになったとか。 まあ、違いが極端すぎますね。しかし、大金を払ってるんだなあ。 その中でも、いったん、撮り終わったのに、金持ちのジーさん役のセクハラが発覚して、もう一度撮りなおしたピンチヒッターがクリストファー・クラマーという80歳を越えた超ジーさん。 なんと、この人って、「サウンド・オブ・ミュージック」(1965年)のトラップ大佐だったんですよね。映画を観る前に知っていたら、大喜びで、笑ってみていたかもしれないが、実際は、何も気づかなかった。 まあ、そんなもんなのだろう。でも、50年、半世紀にわたって映画に出続けてるんだからすごいね。 でも、ヨーロッパの男の人って、あんな顔の人がこんなふうになるんだ。何がすごいかよくわからないけど、すごい。 パルシネマを出ると、もう夕暮れ時で、涼しいし、兵庫駅まで歩きながら、運動不足解消のためにも、垂水から歩こうと思いながら、やっぱりバスに乗ってしまった。金持ちにもなれないし、元気な88歳にもなれそうもないね。監督 リドリー・スコット 製作 ダン・フリードキン ブラッドリー・トーマス クエンティン・カーティス クリス・クラーク リドリー・スコット 原作 ジョン・ピアソン 脚本 デビッド・スカルパ 撮影 ダリウス・ウォルスキー 美術 アーサー・マックス 衣装 ジャンティ・イェーツ 編集 クレア・シンプソン 音楽 ダニエル・ペンバートン キャスト ミシェル・ウィリアムズ(アビゲイル・ハリス:ゲイルとも呼ばれている女主人公) クリストファー・プラマー(ジャン・ポール・ゲティ:大金持ち) マーク・ウォールバーグ(フレッチャー・チェイス:交渉人) ロマン・デュリス(チンクアンタ:誘拐犯)2017年・133分・R15+・アメリカ 原題「All the Money in the World」2018・10・06・パルシネマno4ボタン押してね!

2019.08.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年1月19日(土) 三ノ宮 流政之「MEDETAI」

旧代々木予備校前「MEDETAI」 徘徊日記 2019年1月19日(土) 彫刻家の流政之の神戸の作品はメリケン波止場の神戸海援隊だけじゃない。浪人暮らしをしたことのある40代は知っているだろう。 JR三ノ宮駅から北向きに、といってもほんの数分。中山手の歩道橋まで行く手前に、昔、代々木ゼミナールがあったビルが今でもあるが、一階は、YAMAHAの楽器屋さん。 そのビルの入り口に、たい焼きのお化けのようで、ユーモラスというか、遊んでいるとしか思えない鯛の石彫がある。その名も「MEDETAI」。頭の一つも撫でれば、ご利益とかがあるかもしtれない。かなりでかいのに、妙の目立たない。「めでたい」のに目立たないのがおかしい。正面からみると、こんな感じ。 2019年、1月15日。今年、最初の三宮徘徊。 正月早々風邪をひきこんで、徘徊どころか、初詣なんて殊勝な振る舞いもないまま、小正月。ご機嫌な「タイ」の彫刻相手に初詣を済ませて、写真をパチリ。「さあ、今年もよたよた、うろうろ、徘徊三昧と行きましょうか。」2019/01/17ブボタン押してね!

2019.08.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年11月11日(日) 「メリケンパーク 流政之『神戸海援隊』」

流政之『神戸海援隊』 徘徊 2018年11月11日 メリケンパークあたり 「この前、案内した『独特老人』に登場した、彫刻家流政之いう人の石像がメリケンパークにあったはずやな。」 元町商店街の四丁目と三丁目の境の交差点を海に向かって、つまり南に歩くと、正面にポート・タワー、左手にホテル・オークラで、ヨタヨタ歩き続けるとメリケンパークです。 「おっ、あったあった。あれやあれや。」 公園の一番海側の広場に「神戸海援隊」と名付けられている五人の石像が立っていました。 「えっ?これ、どっちが前やろ?海見てるんとちゃうんか?海に尻向けとんねやな。神戸の街か?いや、六甲山か?今日は、あっこに泊まろか?ってホテル・オークラ見てんのかいな?」「あっ、ぼく、さっきからそこぐるぐるしとるけど、何周めや。その石のおっさんら、海援隊いうねんで、知っとるか?」「ああ、ちょうどええわ、ぼくがおるから、サイズがようわかるやん。なんか、かわいいやっちゃ、いう感じがええな。保育園のお友だちがならんでるみたいやなあ、ぼく。まだおむつしてるのもおるみたいやで。まあ、こんなデカい子はおらんやろけど。」「これ、どこまでが顔なんやろ?前向きに突き出てんのは、あごかな?エライ、しゃくれやなあ。ウッドペッカーやな。いや、ウッドペッカーはくちばしかあ?前からは影になってて、表情がようわからんな。まあ、どこが顔かもわからんけど。」「夕日があたって、後ろ姿のほうが明るいな。うん、やっぱり、こっちが後ろやろな。脚は短いけど、これがお尻やろ。」「そこに立ち続けてんのも、まあ、大変やなあ。そこそろ帰るわな。また、冬になったら来るわ。」「それにしても、エエ天気になったな。向こうのポートタワーもホテルも置きもんみたいやな。」 東の方には雲もあるけれど、港の上空は秋晴れの青空。西日が、明るくさしていて、気分がいい。 もうちょっとしたら冷たい風も吹き始める。寒風の中の立ち姿も面白いかもしれない。 2018/11/11ボタン押してね!

2019.08.19

コメント(0)

-

リー・アンクリッチLee Unkrich 「リメンバー・ミーCoco」 パルシネマno12

リー・アンクリッチ「リメンバー・ミーCoco」パルシネマしんこうえん 一年で、やっぱり一番寒い時期なんでしょうが、今日は晴れていたので、やっとのことで出かけました。パルシネマは、結構混んでいて、前から5列目の席っです。見たのはリー・アンクイッチ監督の「リメンバー・ミーCoco」でした。 始まってみると、初体験のディーズニーアニメでした。もちろん「トイ・ストーリー」なんて知らないわけですから。フーン、あら、あら。 やがて、骸骨の大群が登場してくるあたりから嬉しくなり始めて、あとは何の抵抗もなく、納得。やっぱりディーズニーだけあって話の展開は「行って帰ってくる話」の型をきちんと踏まえていて危なげなし。 ぼくが一番気に入ったのは「骸骨」と「死者の帰ってくる日」でした。メキシコなんですよね。音楽もマリアッチというのでしょうか、ちょっとエキゾチックな気分になれて、朗々と歌ってくれて気持ちがいい。ああ、メキシコやなあ。 映像は、もう、ジブリの十八番のようだった繊細な動きの絵柄が世界の常識なんでしょうね。とても美しい。水のなかとか、段々骨が見えてくる透きとおったからだとか、うまいもんですね。 物語も、冥界めぐりを終えて帰ってきた少年はちゃんと大人になってくれて、「ライナスの毛布」のようにというか、「トトロの猫バス」のように少年を守った聖獣たちもノラ犬君とノラ猫君になって帰ってくるし。メデタシ!メデタシ!でした(笑)。 ちょっとシャクなくらいチャン、チャン、と終るので、さすがディズニー!としか言いようがありませんでした。「観て、損した」という感じが全く湧いてこないところが、ホント、すごいですね(笑)。監督 リー・アンクリッチ Lee Unkrich共同監督 エイドリアン・モリーナ製作 ダーラ・K・アンダーソン製作総指揮 ジョン・ラセターキャスト(声の出演) アンソニー・ゴンサレス(ミゲル) ガエル・ガルシア・ベルナル(ヘクター) ベンジャミン・ブラット(エルネスト・デラクルス ) アランナ・ウバック(イメルダ ) レニー・ビクター(エレナ) 原題「Coco」 2017年・アメリカ・配給ディズニー・105分2019・02・13・パルシネマno12にほんブログ村リメンバー・ミー MovieNEX [ アンソニー・ゴンザレス ]

2019.08.19

コメント(0)

-

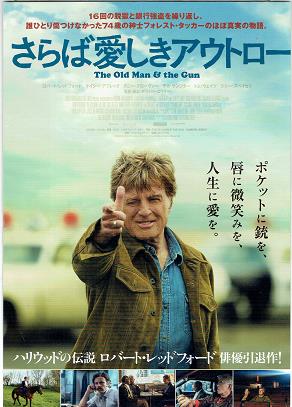

デビッド・ロウリー「さらば愛しきアウトロー」シネリーブル神戸no25

デビッド・ロウリー「さらば愛しきアウトロー」 今から45年前、ぼくは20歳でした。神戸の町で暮らすようになって、生まれて初めて映画館で映画を見ました。「阪急文化」という、今は取り壊されて新しいビルの工事がたけなわという感じの、阪急ビルの、たしか4Fか5Fにあった名画座で、一本、200円だったような記憶があります。見たのは「スティング」でした。これは覚えているんです。この映画館は阪神大震災で崩落してなくなったんじゃなかったかと思いますが、その頃には映画館にはとんとご無沙汰だったのでよくわかりません。 最初に出合ったのがロバート・レッドフォードとポール・ニューマンでした。「うぶ」だったぼくは、とにかくこの映画のラストシーンに、あっけにとられました。 それから、アメリカン・ニューシネマの「追っかけ」みたいになって映画館に通い始めたのが、ぼくの映画の履歴のスタートです。レッドフォードといえば、「明日に向かって撃て」、「グレート・ギャッツビー」、「大統領の陰謀」をかなりはっきり覚えています。「普通の人々」はたしか、見ているはずなのですが、その後は記憶にないところを見ると、この辺でぼくの第一次映画三昧が終わったようです。働き始めて、愉快な仲間が生まれた頃とぴったり重なりますね。というわけで、ぼくは若き日のレッドフォードしか知りません。 今日見たのはデビッド・ロウリー監督の「さらば愛しきアウトロー」でした。この映画で引退するらしい彼は、82歳だそうですが、スクリーンの姿はもっと年をくっているように見えました。でも、何か憎めない愛嬌は変わりませんね。その上、銀行強盗等が楽しくて仕方がないギャングと言えば、彼の、実質デビュー作「明日に向かって撃て」のサンダス・キッドの成れの果てそのものでした。 ところが、「明日に向かって撃て」で、早撃ちで、やたらぶっ放すサンダス・キッド役だったレッドフォードが、大好きな銀行強盗をやりながら、結局一発も撃たないというのが、この映画の一番の楽しさですね。 もうそろそろギャングも引退かというフォレスト・タッカー(ロバート・レッドフォード)が、偶然知り合う女性、夫に先立たれた牧場主ジュエル(シシー・スペイセク)と、なんかいい感じになります。彼女もなかなかいい感じのバーさんなんですが、その出会いと軌を一にするとでもいうのでしょうか、あっさり御用となっちゃうんです。脱獄のプロだった彼も、今回は刑期を律義に勤め上げ、娑婆で待つジュエルのもとに帰ってくるのです。 当然、見ている方は、レッドフォードも、いよいよ、これで年貢を納める、引退なんだと高を括りかけるわけなんですが、そうはいかないのが映画というものですね。「運び屋」のイースト・ウッドが、世間の労りともいえる同情に対して「ギルティ―!」を自ら宣告したことに、ぼくはいたく感動しましたが、レッドフォードは最後までサンダス・キッドのままで去って行きました。拍手! 何とも言えず、いい気分で劇場を出ました。監督のデヴィッド・ロウリーも今回は◎でした。 監督 デビッド・ロウリー キャスト ロバート・レッドフォード(フォレスト・タッカー) シシー・スペイセク(ジュエル) ケイシー・アフレック(ジョン・ハント) ダニー・グローバー(テディ) チカサンプター(モーリーン) ム・ウェイツ(ウォラー)原題「The Old Man & the Gun」2018年アメリカ93分 2019・08・05・シネリーブル神戸no25にほんブログ村にほんブログ村

2019.08.18

コメント(0)

-

ウィリアム・フリードキン 「恐怖の報酬Sorcerer」 神戸アートヴィレッジセンター

ウィリアム・フリードキン「恐怖の報酬Sorcerer」神戸アートヴィレッジセンター ウィリアム・フリードキン監督といえば、なんといってもジーン・ハックマンと一緒に思いだす「フレンチコネクション」。もっとも「フレンチ・コネクション」のジーン・ハックマンは「フレンチコネクション2」のほうが印象深くて、マルセイユの突堤を走りに走って「シャルニエ!」の一声は、忘れられない。そうなると、監督がジョン・フランケンハイマーで、彼はもう亡くなっている。フリードキンの「フレンチコネクション」はニューヨークが舞台のほうだ。 さて、「恐怖の報酬」だ。投資に大失敗したフランスのアホ投資家(ブルーノ・クレメル)、パレスチナの爆弾テロリスト(アミドウ)、ナチス残党狩りで稼ぐ殺し屋(フランシスコ・ラバル)、そしてマフィアに追われるチンピラギャング(ロイ・シャイダー)。 この四人組が世界の果てのような密林でトラック旅行218キロ、積み荷はニトログリセリン。こう書くと簡単そうだが、これがまあ、大変。 それぞれ地の果てまで逃げなきゃしようがない事情を抱えた4人組。矛盾しているようなものだが、命を懸けても金と命の保証がほしい。 捨てられていたオンボロトラックの部品を寄せ集めて運送用のトラックが出来上がっていくのは、なかなか興味津々だし、パレスチナのテロリストとユダヤの殺し屋がにらみ合い始めると、どうなることかと別の心配まで始まる。 何はともあれ、なかなかアジなメンバーの4人組、二台のトラックで、いよいよ出発。 圧巻は釣り橋のシーンだ。ポスターにもなっているけれど水面までの高さは思ったほど恐ろしい橋じゃなかった。もっとも、ニトロの積み荷が、いつ爆発するかという不安があるから、河の水をかぶって、トラックごと揺れるほうが、ホントは怖い。だから見ていて、ちゃんとドキドキする。「あわわわわ。アッはまっちゃった。アッ手が出てきた。助かった。」「あっ、ロープ切れる。ヤバい。わー、木がが流れてきた。どうすんねん。」 というようなわけで、こぶしを握り締めながら、息を止めて、ドキ、ドキ、ドキ、ドキ。「まあ、どうせうまくいくんやろ。」 タカをくくって観ていたはずなのに、やっぱり、疲れた。ようやく橋を渡り終えると爆弾男の腕の見せ所があって、これがトラック作りのおもしろさに勝るとも劣らないシーン。一難去って、また一難。ドンドンたたみかけてくる展開は目が離せないうえに、繰り返しドキドキしっぱなし。「それでも、まあ、これで、蛇が出てこなかったからまだましや。道らしい道になっったし。あと数キロやな。」 と、ほっとしたところに落とし穴があった。如何にも出そうで要注意だったのは、蛇ではなくて、何でもない石ころとゲリラだった。舞台が南米なので蛇が気になってしようがない。でも、違いました。 道をふさいだ大木を、知恵と勇気で処理した爆弾男と銀行員が載ったトラックは道端の石ころに躓いて、あっという間にドカンとなってしまうし、ピストルが自慢の殺し屋には人間相手の撃ち合いが待っていた。 「やれやれ、まだ終わらへんねや。もうそろそろ疲れたなあ。」 ニトロは無事到着し、4人分の報酬とパスポートを手にしたロイ・シャイダーの渋いというか、複雑な表情を見ながら、確信した。 「いや、まだ、終わらへんぞ。」 ・・・・・・・・・ 「やっぱりな。」 ロイ・シャイダーといえば、「ジョーズ」なんだけど、そういえば、「フレンチ・コネクション」でジーン・ハックマンの相棒の警官も彼だった。まあ、耐え続けて、あきらめない、それが実に似合う。 40年前に超自信作「Wages of Fear」で公開したのだが、「スターウォーズ」登場に蹴落とされた作品のオリジナル版だそうで、監督フリードキン執念の再公開なんだそうだ。 当時の公開でカットされていたシーンを復元し、原題の「Sorcerer=魔術師」に戻して真価を問い直したらしい。 面白く、堪能したが、「魔術師」の意味は解らなかった。付け加えれば、いい意味でも、ひょっとしたら悪い意味でも、すこし古い感じがした。このタイプの冒険活劇映画で、新しい、80年以後の映画をそんなに見ているわけではないので、あてずっぽうだし、なぜそう感じたのかもわからない。筋立てとか、展開ではなくて、画面の印象だ。 ホントに、長い間欠席していて、久しぶりに出席した映画館は疲れる。そんな感じがの映画でした。監督 ウィリアム・フリードキン 原作 ジョルジュ・アルノー 脚本 ウォロン・グリーン 撮影 ジョン・M・スティーブンス キャスト ロイ・シャイダー=ジャッキー・スキャロン 別名ドミンゲス ブルーノ・クレメル=ヴィクトル・マンゾン 別名セラーノ フランシスコ・ラバル=ニーロ アミドウ=カッセム 別名マルティネス” ラモン・ビエリ=コーレット 原題「Sorcerer=魔術師」 1977年 アメリカ 121分2018・12・21・KAVC(no2)ボタン押してね!

2019.08.17

コメント(0)

-

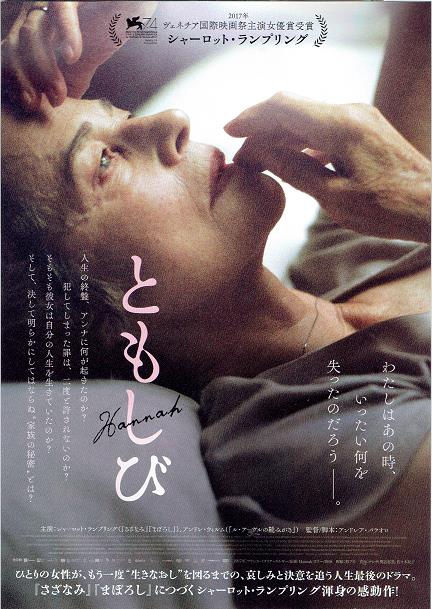

アンドレア・パラオロAndrea Pallaoro「ともしびHannah」シネ・リーブル神戸no24

アンドレア・パラオロ「ともしび」シネ・リーブル神戸 老婆というわけではないが、老女であることは間違いないシャーロット・ランプリングを見た。最近の「さざなみ」とか「まぼろし」といった話題作は見たことはないが、ルキノ・ビスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」とかリリアーナ・カヴァーニという女流の監督の「愛の嵐」といった70年代に作られた映画の女優として覚えていた。もちろん話は覚えていない。 ヌードのポスターが衝撃的だった「愛の嵐」はボカシだらけのポルノまがい映画だったが、ポスターの女性はこの人だったと思う。全裸の女の人がサスペンダーで吊ったズボンをはき、ナチスの軍帽をかぶっている姿は、当時、大学生だったぼくには、倒錯したエロスの典型のようだった。 あの頃の話を続けて申し訳ないが、大島渚が「愛のコリーダ」とか「愛の亡霊」とか、当時の流行語でいうところの、「ハード・コア映画」を撮っって評判になったのだけれど、こっちが先だったことと、こっちの方が倒錯的なしびれるようなエロスがすごかったことはよく覚えている。 で、目の前の『ともしび』の話。 奇妙な叫び声が、やがて、意味を持ったセリフへ変わっていく。数人の登場人物たちが、順番に同じセリフをしゃべる。何かのワークショップの会場らしい。若い人の中に混じって老女が、何か言っている。別れ話らしい。 そんなシーンで始まったが、ストーリーとして明確な展開はない。老いた夫婦の夕食があって、電球が切れる。夫が、黙って交換する作業をする。次の日、夫は何かの施設に入る。もう帰ってこないことを妻が飼い犬に語り掛ける。犬は夫を待っている。 やがて、唾棄すべき犯罪は摘発され収監された夫と、取り残された妻という家庭の事情がおぼろげながらわかり始める。 何が起こっているのか知りたい観客であるぼくは、直接の映像のみならず、寝室やトイレの鏡、ガラス窓、地下鉄のドアのガラス、何かが映し出される予感に引きずられて、映像から目が離せない。カメラはカメラで、執拗に、しかしなにげなく影を映し続ける。 何も謎を解くヒントは映ってはいない。 何が起こったのか、やはり、確としてわかるわけではない。ワークショップのセリフや地下鉄の同乗者の痴話げんかが暗示的に響くだけだ。 にもかかわらず、一人、アパートに取り残されて暮らし始めたアンナ(シャーロット・ランプリング)の、執拗に映し出される老いた肉体を見つめながら、その皮膚の「内側」に生まれつつある「何か」と、見ているぼくの気持ちがシンクロし始めるのを感じ始める。生きていることのけだるさ。なんとなく、もういいとでもいう、ニヒルな何か? アンナにはなつかない夫の愛犬、懐かない犬に対するあきらめ。夫との面会でかすかに浮かぶうす笑いにあらわれた軽蔑。サッカーをする孫の姿をこっそりと覗き見る愛と哀しみ。電車の中で、一人で踊るダンサーをじっと見つめる目に宿る憧れ。死んだクジラを呆然と眺める絶望。 実際にあるのは表情だけ。意志や感情は読み取りたがっている、観客のぼくの勝手な創作だ。ぼくはそんなふうに映画を見ている。 踊り場で、繰り返し視野を遮られるを階段を、下に向かって、どんどん下りてゆく。決してエスカレーターを使おうとしない。 突如、目の前にプラットホームが現れ、やってきた地下鉄に乗り込む。開いているドアに向き直った彼女をカメラが、初めて、正面からとらえる。 暗転 「えっ?」 「とうとう何が起こったか、説明はなかったなあ。どうぞ、勝手に見てくださいというわけか。」 「しかし、映画らしいといえば映画らしいよな。」 今日の三宮の街の夕暮れは、寒い。歩いていると、ふと浮かんできた。 「そうか、アンナは決意したんや。」 1990年ころ。神戸の地震の後だったか?家が建ってた跡地が更地になっているところを、女性がさまよう芝居を見たことがあった。確か、岸田今日子さんだったと思うが、ほとんど何もしゃべらなかったという記憶しかないが、その芝居のことを思い出した。暗い「更地」にしつらえた舞台におんなが一人立っていた。「これは評価が割れるやろなあ。あれと一緒や、何してんのか、見てる人で考えてくださいね。そんな感じやな。俳優があかんかったらできんな、これは。」「それにしても、あの女優さんはええなあ。皺の一本一本まで見せて、ええんかなあ。あれ、メイクかなあ?」「『愛の嵐』の、あの人やんなあ。もう七十こえてんのかな?でも、きれいな人やったなあ。」監督 アンドレア・パラオロ 脚本 アンドレア・パラオロ オーランド・ティラド 撮影 チェイス・アービン 美術 マリアンナ・シベレス 衣装 ジャッキー・フォコニエ 音楽 ミケリーノ・ビシェリャ キャスト シャーロット・ランプリング(アンナ) アンドレ・ウィルム(アンナの夫) ステファニー・バン・ビーブ(エレーヌ) シモン・ビショップ(二コラ) ファトゥ・トラオレ(演技の先生) 原題「Hannah」 2017年 フランス・イタリア・ベルギー合作 93分2019・02・21・シネリーブル神戸no24ボタン押してね!

2019.08.16

コメント(0)

-

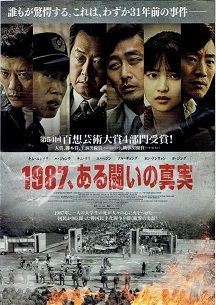

チャン・ジュナン「1987、ある闘いの真実」元町映画館

チャン・ジュナン「1987、ある闘いの真実」 1980年に、そして、1987年に韓国で何が起こっていたのか? そんなふうに自分に問いかけてみます。1989年「北京の天安門で何が起こったのか?」、「ベルリンで何が起こったのか?」には反応できても、「韓国で?」という問いには答えられません。それは、ぼくだけのことかもしれませんが、この、隣の国に対する無関心はただ事ではなかったと、今は考えています。 ともあれ、2018年になって、相次いで公開されている「タクシー運転手」、そして「1987、ある闘いの真実」の二つの映画は、実に鮮やかにこの問いに答えてくれました。 民主化を叫ぶ運動の周辺にいた大学生が取り調べ中に死亡します。お決まりの隠蔽工作が命じられますが、事故死の報告書に疑問を持つ若い検事がいました。映画はそこから始まるのです。 通称は「南営洞」と呼ばれているらしい「対共捜査警察(?)」の悪辣極まりないパク所長(キム・ユンソク)。一方は恐れを知らない熱血漢チェ検事(ハ・ジョンウ)。その二人の対決のように事件は始まります。 熱血漢チェ検事の真実を求める意志。その真実への希求が、網の目のように学生や市民、医師、新聞記者、普通の暮らしをおくってきた庶民たちに広がってゆく様子を映画は描きます。一方、手段を択ばぬ「反共・赤狩りの権化」ともいうべきパク所長の、民主化弾圧と追及の手がすべての網の目を引き裂いてしまうのでは?というサスペンスは120分間休むことなく続きます。 まあ、ドキドキしっぱなしなわけです。全斗煥失脚という、歴史的事実に基づいた結末に、やっと、一息つきました。 チラシのおどろおどろしさに、少々ビビりながら見ましたが。後味爽快とはこのことをいうのでしょうね。権力の悪の権化パク所長を見事に演じた、悪役キム・ユンソクがまずよかったですね。もの怖じしない若き検事を好演したハ・ジョンウといい、気弱な看守ユ・ヘジンといい、なかなかな役者がそろっていると思っていると、さもありなん、現代韓国オールスターだったようです。 ところで、後味のよさの理由はもう一つあります。韓国の歴史を振り返ると1910年以来の近代史、および現代史は、「人権」が踏みにじられてきた100年と総括することができると思います。1945年、創氏改名に始まり、「日本語」の押し付け、神道の神社の押しつけに至るまで、「人権」抑圧政策で統治しようとした植民地宗主国大日本帝国の敗戦で「光復」を迎えたはずですが、朝鮮戦争、38度線分割、軍事政権による独裁的統治という歴史のなかで、普通の国民の「人権」が擁護されていたとはとても考えられません。 たとえば、映画の中のパク所長や取調室の職員たちによる市民に対する振る舞いは、植民地時代の警察権力が民衆に対した振る舞いを引き継いでいるとしか思えませんでした。権力は見たことのある権力を模倣するかのようでした。 いま、カメラが「抑圧の歴史」に向けられ、こうした事件の真実を伝え始めています。その映像には1000万人及ばんかという観客が集まり、拍手することができる社会が生まれつつあるのです。映画を撮っている人たちの「民主化」に掛ける使命感のようなものを強く感じさせる明るさが映画に満ちていました。こんな後味のよさは、なかなか味わえるものではないと思うのです(笑)。 このところの韓国映画の後味の良さは、役者たちの達者な演技力だけに理由がるのではなく、映画をつくっている人たちの思想性にもあるといえるとぼくは思います。 監督 チャン・ジュナン 脚本 キム・ギョンチャン 撮影 キム・ウヒョン 音楽 キム・テソン キャスト キム・ユンソク(パク所長) ハ・ジョンウ(チェ検事) ユ・ヘジン(看守ハン・ピョンヨン) キム・テリ(女子大生ヨニ) パク・ヒスン(チョ刑事) ソル・ギョング(民主運動家キム・ジョンナム) イ・ヒジュン(新聞記者ユン・サンサム) 2017 韓国 129分 2018・11・09・元町映画館no17追記2023・02・27 もう、4年ほど前の感想で、後味の良さ、映画の元気さについて語っていますが、現実政治がどういう展開になっているのかはよく分かりませんが、映画の元気さは続いていますね。 それから、もう一つ、文学の面白さにも興味をひかれています。翻訳事情もあるのでしょうね、なかなか読めませんが、そろそろ、現代韓国文学の案内もしたいと思っているのですが、なかなかですよ(笑)。にほんブログ村

2019.08.15

コメント(0)

-

ユン・ジョンビン「工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男」元町映画館

ユン・ジョンピン「工作・黒金星と呼ばれた男」 真夏の元町映画館を連日満席にしている映画があります。この作品です。韓国軍事政権暴露第三弾「工作」。おそるおそる見ましたが、拍手喝采の気分で見終えました。 1980年、全斗煥(チョン・ドゥファン)のクーデターから光州事件へと続く動乱の現場と市民の闘いを描いた「タクシー運転手」。軍事政権下、民主化弾圧政策のなかで起こったソウル大学の学生の拷問死の真相を描いた「1987、ある闘いの真実」。それぞれ全斗煥による民主化弾圧政策の始まりと終わりを見事に暴いて見せた韓国映画ですが、今度は北朝鮮の核開発をめぐる、南北のスパイ戦を、1997年、金大中政権誕生に至る韓国軍事政権の秘話の暴露映画として描く快作を登場させたのです。 一連の韓国社会派映画の特徴は、登場人物の印象的で個性的な描き方だったのですが、この映画も、主役である二人の俳優の演技の味わいが、まず、申し分ないと思いました。 陸軍情報少佐の身分を隠し、工作員「黒金星(ブラック・ヴィーナス)」ことパク・ソギョン(ファン・ジョンミン)の、軽薄と冷静を演じ分ける二重人格ぶり。 対するのは、北京に駐留し、「金王朝」のために外貨を稼ぐ、朝鮮民主主義人民共和国対外経済委員会「リ所長」(イ・ソンミン)でした。工作員パクに対して、疑いから信頼へと変化する真情を、あたかも「目の輝き」で演じてでもいるかのような、イ・ソンミンの動かない表情の存在感。この二人の「演技戦」がこの映画の一つ目の面白さでした。 二つ目は、なんといっても平壌の風景ですね。韓国映画が北の国内をロケできるはずはないわけですから、セット撮影であることは間違いないでしょうが、知らないとはいえ、そのリアルさにはポカンとしました。ついでと言っては失礼ですが、金正日という実在だった人物のメイキャップも、なかなかでした。 さて、この映画には、もう一つ見逃してはならない面白さがあると思いました。 映画は、金大中による政権獲得という韓国現代史の重要な転換点に実在した、旧勢力の陰謀の暴露という、以前の二つと同じ構造の歴史ドラマということができます。しかし、それだけだったでしょうか。 この映画で主人公にあたる工作者二人には、それぞれの国家の権力当事者にとって、自分たちが使い捨ての駒であることは自明の前提でした。彼らの決死の演技合戦は「駒」として生き延びるために必然でした。ところが、その二人が、互いの演技の裏に、それぞれが信じていて、且つ、共通する「義」が存在することを発見するのです。 映画の結末は、それによって大きく動きます。しかし、ぼくはそこに、この映画の結末を越えた監督ユン・ジョンビンの夢を感じました。 韓国国内の民主化を支えようという意志を強く感じさせてきたのが、前記二つの作品だったとしたら、この映画は未来への夢を、静かに暗示したところに新しさと面白さがあるのではないでしょうか。監督 ユン・ジョンビン脚本 ユン・ジョンビン クォン・ソンフィ撮影 チェ・チャンミン音楽 チョ・ヨンウクキャスト ファン・ジョンミン(工作員パク・ソギョン) イ・ソンミン(リ所長) チョ・ジヌン(韓国国家安全企画部室長チェ・ハクソン) チュ・ジフン(北朝鮮国家安全保衛部チョン・ムテク)原題2018年 韓国 137分 2019・08・07元町映画館no16追記2022・09・20 映画スターファン・ジョンミン誘拐という設定の「人質」という映画を見ていて、主役の映画スターは、この「工作」という映画の工作員を好演していたファン・ジョンミンのことで、なおかつ当人が主役を演じていることに、欠片も気づきませんでした。この感想では手放しでほめている、当の俳優に、全く気付かないというのは、イヤ、ホント、ひどい話ですね。 数年前から、退職徘徊老人のヒマつぶしで映画館通いをしていますが、哀しいのは、こういうことがふえたことですね。 二十代に映画にかぶれていたころから、スクリーンに登場する映画スターに肩入れしてみる方ではありませんでしたが、ここ数年は、全く覚えられません。今回の「人質」も、主役ファン・ジョンミンの表情や物腰がストーリーを引っ張る作品で、それにどっぷりつかって面白かっただけに、彼を以前見たことがあることに期近なかったのは不覚でした。にほんブログ村

2019.08.14

コメント(0)

-

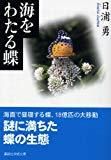

週刊 読書案内 日浦勇「海を渡る蝶」(講談社学術文庫)

日浦勇「海を渡る蝶」講談社学術文庫 もう十年以上も昔、こんなふうに、高校生に読書案内していました。その中の一冊です。文章もその当時のものです。 運動会も終わりました。朝夕めっきり冷気が立ち込めてくるようになって、秋ですね。この国の伝統文化では月であり、紅葉であり、帰る雁であるという季節です。当然!学校では読書のシーズンということになります。ははははは。 ところで、校門を入ってすぐのところに車回しがあります。最近そこに二十匹ほどの蝶がひらひらしていることに気付いている人はいらっしゃるでしょうか。蝶といえば春のイメージなのですが、今日この頃のことです。てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った。 こういう有名な詩もあるくらいです。たった一行の詩ですが題名もちゃんとあります。詩の題は「春」。作者は短詩で有名な安西冬衛ですね。蝶の空 七堂伽藍は さかしまに こんな俳句もあります。作者はホトトギスの俳人川端芽舎。名はもちろん俳号で、ボウシャと読みます。季語は蝶でやっぱり春かな?句を詠んでいる人の姿は蝶になって飛ぶと見えてくるかもしれません。これも、なかなか、いいですね。 というわけで蝶は春、秋といえばトンボに決まっています。ところが九月に入って一週間ほどした頃から飛び交い始めた薄紫の小さな蝶いるのです。誰か名前を知っている人はいませんか。(なんだ知らないのか。) 話は変わりますが、安西冬衛のこの詩はずっと気になっていました。一匹の蝶がこの列島の最北の海峡を渡っていく姿です。日本名は間宮海峡。世界地理的にはタタール海峡と呼ばれているサハリンと大陸の間の海峡です。「ダッタン」は「タタール」の漢字読みでしょう。一番狭い所で10キロに満たない幅の海峡だそうだですから、そういうことも、つまりチョウがひらひらすることも、あるかと思っていました。 題が「春」だからサハリンから北の大陸に向かって飛翔している蝶のことをうたっているに違いないでしょうが、その姿を思い浮かべると、ホントかなと疑心が浮かんできます。チョウの仕業にしては、あまりに雄大、春とはいえ、北の海の様子としてはあまりに可憐だと思いませんか。 夏の間に日浦勇「海をわたる蝶」(講談社学術文庫)という本を読みました。ぼくの疑いは完全にとけました。蝶は空を飛んで海をわたるのです。場合によっては数億匹という群をなして移動することもあるそうです。 列島周辺の海、大阪湾や伊勢湾、琵琶湖では当たり前の移動で、なかには台風の風に巻き上げられて南のフィリピンや台湾から吹き飛ばされてくるチョウもいるそうです。飛ぶのに疲れると波間に浮かんで翅を休めることもあるというのです。あのモンシロチョウも海を渡ってやって来た種であるとわれると、ちょっと驚きの事実だと思いませんか。 ナチュラル・ヒストリィ(Natural History)という言葉があります。博物学と訳されています。大英博物館がそのオーソドックスなというか、典型的なイメージですね。 小学校の頃、理科室に陳列された様々な昆虫や鉱物の標本、動物の剥製、ガラスのビンのホルマリンに潜んでいる気味の悪い、得体のしれない、不思議な生物を覗き込んだ記憶はないでしょうか。 採集し標本を作り、名前を探す。新しい名前を付ける。人類の知識庫に新しい名前が一つ増える。子どもたちの好奇心を激しくひきつける。博物学とはそういう学問です。 博物館の学芸員をしていた著者はそれに飽き足らなくなったようです。膨大な知識、物の集積を前にただ羅列しておくだけでは気が済まなかったのでしょう。 発達史的見地からでないと、真に理解することは出来ないのではないか。ナチュラル・ヒストリィのヒストリィという語には、十分な重みがあるのではないか。古い博物学の内容を歴史的に意味づけ、自然史と直訳しなおすことによってその語にふさわしい内容を盛るべきではないか。 というわけで、歴史の文脈の中に現象をおくことで、全体に対する興味を作り出すことを目論むのです。スゴイでしょ。 悠久の地質時代にあって、もっとも最近の第四紀と呼ばれる百万年(あるいは二百万年)は、それまでの時代とは違う特殊な時代であり、当時生起した事件は、現在の世界を本質的に規定するものである。気候変動や氷河性水面変動や地表の諸事件に関する知識は、自然史に不可欠であり、ナチュラル・ヒストリィは同時に第四紀学としての性格を備える必要がある。 第四紀という時代は、地球が、数億年という歴史をかけて作り出した生物自然を、最高度に複雑化させた時代である。一方で海をわたる蝶のような発展段階の高い生物種とそれらが作る生物相を生み出したかと思うと、他方では落葉樹や降雨林などにひっそりと暮らす古いタイプの種及び生物相を、抹殺することなく温存している。 このすばらしい世界―きびしいと同時にやさしい世界を、私たちは滅茶滅茶に破壊し続けている。坂道を転がり落ちるような破壊の速度をゆるめ、多様性の復権に取り組まなくてはならない。そのためには、自然変化の本質をもっときびしく追及する必要がある。 こうして、博物学の魅力に取り付かれた昆虫少年は、自然史を見据える歴史家になってしまいました。「人類の文化」を振り返ることだけが歴史ではありません。地球規模の生物の歴史をナチュラル・ヒストリィとして見る歴史家だっているのです。 人間を物差しにして縄文、弥生と調べていくのが列島文化史ですが、彼が歴史を見る時ものさしの役割をするのが蝶だということです。 今、目の前に飛んでいる蝶がどこから来てどこに行くのか。この列島にいる蝶のどれが元からいて、どれが海をわたってきた蝶なのか。何故北にいたはずの蝶が列島を住処とし、南の蝶が新たにこの地にやってくるのか。 それを氷河期や、温暖期との関連で論じる。何万年というスケールで蝶相が変化するさまをさぐる。最後には当然、人間の文明が滅ぼしていく蝶たちの姿も見えてくる。 著者によれば自然変貌の第三段階を迎えている現在の都市型自然は「砂漠型自然」だそうです。コンクリート、アスファルトで覆われた都市は蝶の目から見れば砂漠なのです。蝶は砂漠では生きて行けません。氷河期を生き延びた蝶が文明の砂漠の中で「今」滅ぼうとしているのです。 本書は1973年に出版された「日本列島蝶相発達史」という本のリメイク版だそうです。30年以上たっていますが、著者が発している警告は全く古びていません。1983年に亡くなった著者が現在の都市の蝶相を知ればなんというだろう、読み終えてまじめにそう思いました。(S)追記2019・08・03 この本を紹介したのは十五年以上も前で、生徒さんたちはもう大人になっている。ぼくはただの徘徊ジジイになった。もう一度読み返す元気は今はない。職場の庭にあった面白い形の楠も切られてしまった。樟の葉っぱを食べるアオスジアゲハが、タバコを喫って休憩しているぼくの周りを飛び交うのが夢のように思い出されてくる。 樹齢100年にならんとする大木が、葉っぱがゴミだ、駐車場の邪魔だという理由で切り倒される。「安全」「便利」「平等」、符丁のように言葉は使われて、点数が競われる時代になったが、何を育てているのか忘れた教育に未来はないだろう。学校は「いきものを育てている」場所だということが忘れられて久しい。 人間という生き物はたかがか80年ほどの命だが、命のすごさは100年、200年生き続ける、庭の植物が教えてくれることだってあるのだ。地面にコンクリートを張って便利を求めることは、そろそろ考え直した方がいいとおもうのだが。にほんブログ村にほんブログ村【中古】アサギマダラ海を渡る蝶の謎 /山と渓谷社/佐藤英治 (単行本)著者違いますが。蝶の海渡の話です

2019.08.13

コメント(0)

-

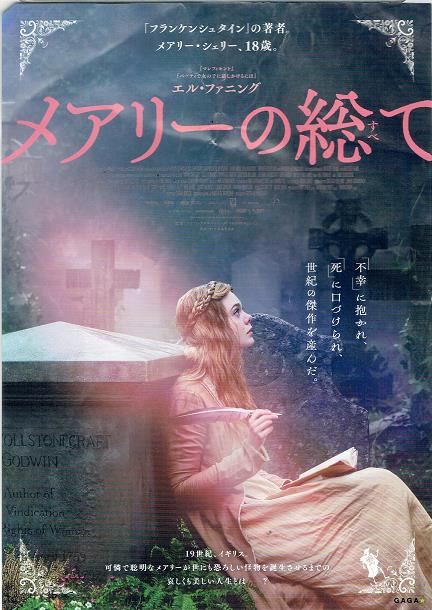

ハイファ・アル=マンスール「メアリーの総て」パルシネマno9

ハイファ・アル=マンスール「メアリーの総て」パルシネマしんこうえん ひさしぶりの、「パルシネマしんこうえん」の二本立て。一本目が「ア・ゴースト・ストーリー」、二本目がこれでした。 「フランケンシュタイン」の映画はたくさんありそうですが、これはフランケンシュタインの生みの親、シェリー婦人こと、メアリー・シェリーの伝記映画でした。 昔読んだ「フランケンシュタイン」の文庫本では、作者名はシェリー夫人となっていたと思いますが、最近の新訳では、光文社古典新訳版も角川文庫、早川文庫もみんなメアリー・シェリーとなっているようですね。彼女の夫パーシー・シェリーという人は、19世紀詩ギリスのロマン派の詩人ですが、読んだことはありません。バイロンとかと同時代の人らしいです。 墓場で本を読んでいる少女のシーンから映画は始まりました。でも、まだ少女なんですね、この子。ここから作家になるまでの長い年月、波乱万丈の人生が待っているんだと思いきや、映画は数年間、たぶん2年とちょっとくらい、ラストシーンは少しのちの時代からの回想でしたが、それを見積もっても5年くらいの時間を映し出して終わったのでした。 驚きは、まず、彼女が「フランケンシュタイン」を書いたのは18歳だったことです。 本屋の娘で、継母から冷たくされて、母が眠る墓場で本を読むのが唯一の慰安であった、今でいえば中学生くらいの少女が、妻のいる詩人シェリーと駆け落ちします。 このとき少女は16歳、詩人が21歳。なぜか、義理の妹クレアが、この駆け落ちについてきますが、彼女は、時の人気詩人バイロンの愛人になり、やがて捨てられます。 メアリーはメアリーで、借金と正妻に追われるシェリーととも逃げまわる生活の中で、最初の娘クララを死なせてしまいます。憎悪と絶望で、シェリーの正妻は自殺します。 こう書いていて思うのですが、今でいえば、「たち」の悪いタレント連中に高校生の姉妹で引っかかった不幸の見本のようなお話が続きますが、見終わった後味が悪いわけではありません。 というのは、19世紀初頭のイギリスの社会、町や本屋の様子、男女関係、ロマン派の詩人の描かれ方、これがなかなか面白いのです。加えて、その後200年「ゴシック・ホラーの原点」のように読み継がれてきた、墓場から生まれてくる怪物の話を書いたのが18歳の少女であること。そして、なによりも、そのモチーフが「あっ」と、意表を突くのです。 カエルの死体に、電流を流すと起こる筋肉の反射を「生き返った」と宣伝して人を集める、当時、流行った見世物がヒントになったようですが、この小説は決して空想科学ホラーではなかったのです。なんと、18年生きてきた少女の、破天荒というか、非人間的な生活の自叙伝だったのです。「非人間的」なんて、概念そのものがなかったことが、映画の語っていることでした。 これには参りました。 ハイファ・アル=マンスールという女流監督が、19世紀初頭のイギリス社会、特に、その時代の女性について焦点を当てた結果、この少女たちを発見したことはさすがだと、感心しました。ついでですが、この映画には「吸血鬼」の登場秘話も出てきます。そのあたりも、面白い人には面白いに違いありません。「ロマン主義」なんて、文学史用語になり果てて、流通していますが、やっぱり一筋縄ではいきませんね。 監督 ハイファ・アル=マンスール Haifaa Al-Mansour 製作 エイミー・ベアー アラン・モロニー ルース・コーディ 製作総指揮 ジョハンナ・ホーガン キャスト エル・ファニング(メアリー・シェリー) ダグラス・ブース(詩人パーシー・シェリー) スティーブン・ディレイン(父ウィリアム・ゴドウィン) トム・スターリッジ(バイロン卿) ベル・パウリー(義妹クレア・クレアモント) ベン・ハーディ (「吸血鬼」の作者・ジョン・ポリドリ) 原題「Mary Shelley」2017年 イギリス・ルクセンブルク・アメリカ合作 121分 2019・06・28・パルシネマno9にほんブログ村フランケンシュタイン (光文社古典新訳文庫) [ メアリ・ウルストンクラフト・シェリー ]レゴ 8804 ミニフィギュア シリーズ4(フランケンシュタイン) LEGO

2019.08.12

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年「だんだんガメラになるところ」林崎港の夕暮れ

「だんだんガメラになるところ」徘徊日記 2019年 林崎港の夕暮れ 明石川と伊川の合流地点から、南に下って西に橋を渡ります。しばらく西に向かって走って(もちろんバイクで)、それから南に下ると林崎の漁港に出ます。夕暮れ時の港は静かなものです。 空に、まだ白い月が浮かんでいます。 「こういうの好きやなあ。うまいこと撮れたらええんやけどなあ」 東の方から飛行機がとんできました。 「ああ、うまく撮れるかなあ?飛行機見たら撮りたなるんやけど。これはなんでやろ。あんなとこ、どうやってピント合わすんかなあ」 港の西の端の突堤に上がって西の海を望むと、空は夕焼けし始めていて、雲が湧き上がっています。「おっと、『だんだんガメラになるところ!』やないか。」 突堤から降りて港を歩いているとたくさんの猫たちでした。 「猫や、よおけおる。親子やな。」 「あっ、あんたは子猫やね。そんなところで何してんの?隠れてるの?ちゃんと隠れてなさいよっていわれてんの?」 もう一人、いや、もう一匹いました。 「あんたあ、あっちのおか―ちゃんそくりやんか。おや、まだおるの?」「ああ、そんなとこからじっと見てんねや。そしたら、もう帰るわな。さいなら。」「あっ、そうや、これからは、港の猫さがして徘徊したろ。」 去年も来ました。「それにしてもエエ風やなあ。来週は台風かなあ?」ボタン押してね!

2019.08.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 和合亮一「春に」

和合亮一「春に」 春に 和合亮一 きみに 贈りたい風景がある ある建物の 階段の踊り場に 大きな窓があって 青い空に 雲が浮かんでいてよく晴れ渡っていて そこに立って いつも見とれるんだ でも この春の 窓の光景を じゃあ ないんだ しばらくして 忘れた頃に ゆっくりと 心に浮かんでくる 空 その はるか かなた その 先を きみに この詩は、福島で教員をしている詩人、和合亮一のツイート詩集(?)「詩の礫 起承転転」のおしまいの方にあった。和合亮一という人が、高校の国語の教員をしている人で、高校入試の合否判定中に、所謂、東日本大震災に被災したということを、何となく知っていた。 ぼくは、当日、その時刻、勤務していた高校の校長室にいた。トラブルを抱えた生徒たちについての進級要件について意見を具申していたさなか、事務室から声がかかって、校長がテレビをつけた。テレビの画面が揺れていた。神戸の地震を知っているぼくには他人ごととは思えなかったが、ただテレビの画面にくぎ付けにされるより他になすすべがなかったことを覚えている。 彼がこの詩をいつ書いたのかは知らない。この詩があることに気付いたのも、この詩集を読み返したつい最近のことだ。現場にいる頃に読んでいたら、毎年作られる卒業文集に、きっと引用していたと思う。三年間の出会いの後、必ず別れてしまう生徒たちに感じる、教員の寂しさを、ぼくはこの詩に感じた。 たぶん、詩はもっと遠くへ行ってしまった人に向けて書かれているとは思うのだが。追記2022・02・16 まだ冬の最中ですが、明るい日差しがベランダに差し込んでくる朝に、思わず青空を見上げました。 「今年も『春』がやってくる。」 季節が巡るのを感じるたびに、過去が湧きあがってくるのは年齢のせいでしょうか。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.08.11

コメント(0)

-

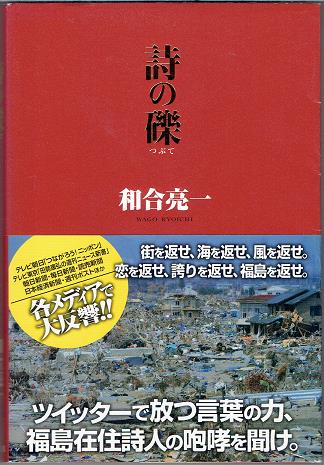

週刊 読書案内 「2011年3月16日4:23」 和合亮一「詩の礫」

和合亮一「詩の礫」徳間書店 和合亮一がツイッターで「詩の礫」を書き始めたのが、2011年3月16日です。始まりのほぼ一時間をここに引用します。震災に遭いました。避難所にいましたが。落ち着いたので、仕事をするために戻りました。皆さんいろいろご心配をおかけしました。励ましありがとうございました。 2011年3月16日4:23本日で被災六日目になります。ものの見方や考え方が変わりました。 2011年3月16日4:29行きつくところは涙しかありません。私は作品を修羅のように書きたいと思います。 2011年3月16日4:30放射能が降っています。静かな夜です。 2011年3月16日4:30ここまで私たちを痛めつける意味はあるのでしょうか。 2011年3月16日4:33ものみな全ての事象における意味などは、それらの事後に生ずるのものなのでしょう。ならば「事後」そのものの意味とは、何か。そこに意味はあるのでしょうか。 2011年3月16日4:23この震災は何を私たちに教えたいのか。教えたいものなぞ無いのなら、なおさら何を信じればよいのか。 2011年3月16日4:34放射能が降っています。静かな静かな夜です。 2011年3月16日4:35屋外から戻ったら、髪と手と顔を洗いなさいと教えられました。私達には、それを洗う水など無いのです。 2011年3月16日4:37私が暮らした南相馬市に物資が届いていないそうです。南相馬市に入りたくないという理由だそうです。南相馬市を救ってください。 2011年3月16日4:40あなたにとって故郷とはどのようなものですか。私は故郷を捨てません。故郷は私の全てです。 2011年3月16日4:44放射線はただちに健康に異常が出る量ではないそうです。「ただちに」を裏返せば「やがては」になるでしょうか。家族の健康が心配です。 2011年3月16日4:53そうかもしれませんね。物事と意味には明かな境界がある。それは離反していると言って良いかもしれません。 2011年3月16日5:32私が避暑地として気に入って、時折過ごしていた南三陸海岸に、一昨日、1000人の遺体が流れつきました。 2011年3月16日5:34 この日から、5月26日までのツイートがまとめられたのが「詩の礫」です。140文字というのがツイートの約束事らしいのですが、一回一回を読みつないでいくと、被災地の真ん中に座り込んでいる詩人の肉声が聞こえてくるようです。魂の木を想う、魂が転がる闇を想う、魂は夜を明かす、魂は言葉を呟く、魂を生きよ、魂を生きている、あなた 2011年5月26日5:20あなた 大切なあなた あなたの頬に 涙 2011年5月26日5:21いつか 安らぎの 一筋となるよう 祈ります 2011年5月26日5:21そして共に 船の舵を 詩の舵を 2011年5月26日5:21闇の港から 光の岸辺へ 私たちが朝となり 私たちが誕生となり 2011年5月26日5:22船を 詩を 櫂を 漕ぎましょう 2011年5月26日5:22新しい詩を生きるために 2011年5月26日5:23共に信じるここに記す 2011年5月26日5:23祈りとしてこの言に託す 2011年5月26日5:25明けない夜は無い 2011年5月26日5:26◎3.16から書き始めて、二ケ月と十日が経ちました。支えて下さったみなさん、本当にありがとうございました。 2011年5月26日5:52◎見つけました。書斎の本棚の前の・・・、かさなっった本の合間に、胡桃が一個だけ、落ちていました。かつて、何げなく拾ってきたもの…。今日の記念にします。胡桃を机の上に載せて、ずっと眺めています。これが私にとっての詩の礫。明けない夜は無い。 2011年5月26日6:08 詩集は、こんなふうに終わります。250ページを超える呟きを支えているのは文脈の整合性ではありません。詩人の存在そのものです。最後に本棚から転がり出てきた「胡桃」についても、途中の呟きで出会うことができます。気にかかるかたは、どうぞ本書をお読みください。追記2019・12・08和合亮一「詩の礫 起承転転」の感想はここをクリックしてください。同詩集所収の「春に」という詩についてはここをクリックしてください。追記2023・02・19 毎日寒いですが、この寒さが緩むと、今年も3月がやってきます。20代から神戸で暮らしてきたボクには1月は特別な月です。ことさらに日付を確認してどうこうという気分はありません。毎年、お正月の三が日が過ぎると「ああ今年も1月になった。」という、まあ、感慨とでもいう気分が浮かんできます。福嶋や、宮城、岩手のみなさんも、おそらく、似たような、まあ、ボクのような甘ったれた気分ではないでしょうが、気分を浮かべられるのだろうなと思います。で、ぼくは3月を意識すると和合亮一という詩人を思い浮かべます。実は、この詩集を読んで以来、ツイッターとかも覗くようになりました。で、時々見かけます。マア、時々ですが、今日はどこかの新聞に記事をお書きになったというつぶやきをお見掛けしました。で、昔のブログの修繕にもどってきました。マア、そんな生活です。ボタン押してね!にほんブログ村廃炉詩篇 [ 和合亮一 ]ふたたびの春に 震災ノート20110311→20120311 [ 和合亮一 ]

2019.08.11

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 夏「明石川のサギ」

「明石川のサギ」 徘徊日記 2019年 夏 神戸市の西区南別府の公園から南西へ、伊川沿いに下ると明石川とぶつかります。ここが合流点です。河川敷に降りて一服しました。 左から流れてきているのが伊川。右が明石川本流です。写真がヘタクソで伊川がようわからんのですが向うに見えるのが明石の市街です。 おや、あっちの水たまりにサギが数羽いますよ。 夏川や 中流にして かへり見る 正岡子規 夏川や 水の中なる 立咄し 正岡子規 涼しそうですね。集まってるところがなかなか上手にとれません。 サギさんたちは立ち噺してはりまんねんけど、こっちは蚊に食われてトホホですねん。 「さて、せっかくここまで来たし、林崎の漁港まで行ったろかいな。」 というわけで、これから林崎港まで足を延ばしますね。じゃあ、今回はバイバイ!ボタン押してね!

2019.08.10

コメント(0)

-

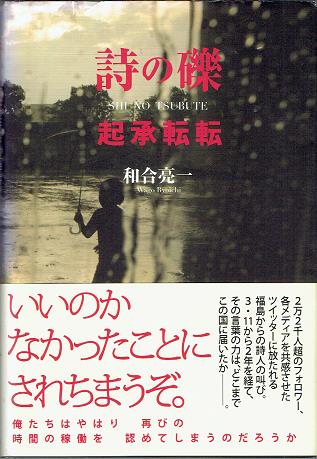

週刊 読書案内 和合亮一「詩の礫 起承転転」(徳間書店)

和合亮一「詩の礫 起承転転」(徳間書店) 和合亮一という詩人がいます。この詩集は震災直後の福島からツイッターで発信された「詩の礫」、詩の言葉のつぶて、の続刊です。内容は、たとえばこんな感じです。この震災は私たちに 何を教えたいというのか、教えたいものなぞないのなら、何を信じれば良いのか2012年6月17日23:29:47事故の検証は 雲の検証は 水の検証は 死んでしまった牛や犬の検証は 光の検証は せせらぎの検証は 愛情の検証は 自死の検証は かぶと虫の検証は 雨の検証は 帆掛け船の検証は ランドセルの検証は 風の検証は 原子力の検証は 請戸浜の検証は 検証の検証は どうしたのか2012年6月17日23:31:01「いいのか なかったことにされちまうぞ」「もう されちまってるぞ」「「なにを根拠にしてそう思う?」」「「「もう?」」」「「「「もうだ」」」」「「「「「!」」」」」2012年6月17日23:32:25誰もがこれで良いのかと思っている良いはずがないと思っている確かにやみくもに反対することはいろいろなことを考慮して現実的ではない面もあるのかもしれないがそれでもこれで良いのかと思っていることはまちがいなく誰しも心にあるのだそれなのにこれで良いのか誰もがこれで良いのかと思っている2012年6月17日23:35:15私たち家族には いまだに 太陽の下で 涼しい風を受けて 洗濯物を干す 楽しさを 許されていません 私の書斎には 私のシャツが いっぱいにつり下げられています 何人もの私と一緒に 暮らしたことあるかい 嘘です 本当です どちらですか どちらでもないです 再稼働2012年6月17日23:37:32ザリガニを捕まえたり 小魚を網ですくったり どじょうをつかんだり 川海老の透明度に見とれたり ハヤを釣ったり 笹舟を浮かべたり 水しぶき 光 小石 川遊び 岸辺の 草の丈高さ 子どもたちの笑い声 返して下さい 返してあげる 返してあげない どちらでもないないです 再稼働2012年6月17日23:44:31こうえんであそんでいたらすりむいたのでないていたらしらないおとなのひとがぼくのきずにやさしいかおでしおをぬっていったからおおきなこえでわんわんないていたらまたべつのおとなのひとがみずできずをあらいながしてくれてそしてやさしいかおでおおつぶのしおぬっていったさいかどう2012年6月17日23:46:27 いくら書き写しても「詩の礫」はつづきます。これをどう読めばいいのだろう。詩集を手に取ってページをめくり始めて最初に感じたことです。 初めて手に取ったのは、もうかなり昔のことです。国文学者(?)の藤井貞和という詩人の「水素よ 炉心露出の詩 三月十一日のために」(大月書店)という詩集(?)に「うちなる詩の発生」と紹介されていた言葉に促されてのことでした。しかし、読みあぐねてしまいました。 つい最近のことです。作家高橋源一郎の「今夜はひとりぼっちかい? 日本文学盛衰史 戦後文学編」(講談社)を読みました。その中で、こんな一節に出会いました。「詩の礫」は、「非常時のことば」である。というか、その「ことば」は、「非常時」の現場から生まれてきた。いや、もっとはっきり言うと、それは「現場」そのものなのだ。この世界には「現場」と「現場」でない場所の二つしかない。そして、ほんとうのところ、「現場」に住む人たちと「現場」ではない場所に住む人たちは、理解し合うことができないのかもしれない。 作家高橋源一郎が、登場人物「タカハシさん」に語らせている、この発言を読んでいて、わけのワカラナイままの「納得」がやってきました。 分刻みで、つぶやかれ続ける「詩の礫」にたどり着く方法はとりあえずないんだ。そのことを、むしろ肯定しよう。それでいいんだ。そこから始まる。 そういう納得です。 ぼくの「現場」でも、和合亮一の「現場」から聞こえてくる「ことば」を受信し続けることは可能かもしれません。その「ことば」を、ずっと受信し続けることで、ぼくの現場の「ことば」が、少し変わる日がやってくるかもしれない。そういう、もう一つの納得もあります。 もう一度読み返し始めました。「現場」は古びていませんでした。つぶやきつづけている和合亮一の、つぶやきのむこうにある沈黙している意識の「現場」が浮かんできます。受信するぼくの沈黙してゆく意識がそこに寄り添いたがっています。 今はもういない音楽家の武満徹が「音 沈黙と測りあえるほどに」といういい方をしていたことをボンヤリ思い出しました。沈黙と測りあえる「ことば」は、こんなふうに書いている饒舌と矛盾しないのだろうか。自分のことばの浅さが、やっぱり気にかかります。なんか、やっぱり訳が分かっていないですね。追記2022・02・17 最近「裁かるるジャンヌ」という無声映画を見ました。音のない映像を見ながら、一生懸命言葉で意味ををつむぎたがっている自分を感じて、なんだか哀しくなりました。意味を知りたくてしようがないのは、愚かさでもあるのかもしれません。そこに写っている映像をそのまま受け取ることはできないのでしょうか。詩でいえば「ことば」をそのまま受け取ること。「ことば」から浮かんでくる世界を、そのまま育てること、そんな風にできるようになりたいのですが、むずかしいですね。 ボタン押してね!にほんブログ村今夜はひとりぼっちかい? 日本文学盛衰史 戦後文学篇/高橋源一郎【合計3000円以上で送料無料】非常時のことば 震災の後で (朝日文庫) [ 高橋源一郎 ]水素よ、炉心露出の詩 三月十一日のために/藤井貞和【合計3000円以上で送料無料】武満徹著作集(1) [ 武満徹 ]

2019.08.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 井上光晴「明日 一九四五年八月八日長崎」(集英社文庫)

井上光晴「明日 一九四五年八月八日長崎」(集英社文庫) 一九四五年八月九日、午前十一時二分。 この小説のなかに、この時刻が出てくるわけではありません。 空襲が続く戦火の中でとり行われる結婚式をめぐる苦労話や、並べられた祝いの膳のご馳走や、召集を免れている花婿をめぐるやっかみ半分の世間話。空襲警報で中断した披露宴。友人の式に参列しながら、式のあいだじゅう、音信を絶った恋人と妊娠三か月の我が身に思い悩む看護婦。 戦争未亡人との関係を指弾された青年の失踪。後輩の行方を気に掛ける市電運転手と、その妻とのささやかな約束。 何が配給されているのかも知らず、品切れになっていることにも気づかない行列の珍妙な大騒ぎ。 産気づいた花嫁の姉と、そこに駆けつける産婆。庭に紛れ込んでくる小さな子供のあどけない声。 二人になった新郎新婦の初夜の誓い。 そのどれもが話の途中で終っています。彼らはその後どうなって、どうするのか、すべて明日、夜が明けてからのことなです。 夜明け前に、ただ一つだけ、結果が出た時刻が記してありました。新しい命がこの世に生まれ出た瞬間です。 突然、終わった。すべてが消えた。声にならない私の息は母の息と重なる。その時、鋭く空気を顫わせてひとつの叫びが湧いた。生まれたのだ。私はいま産み終えたのだ。はじめて耳にする声のなんと美しいこと。声は力強く放たれ、それから次第に甘い響きに変わっていく。「よかった、ツル子」母の手が私の腕を掴む。その手はとても熱い。「お手柄ですばい。」と、産婆さんがいう。「坊ちゃんですたい。どうですか。」「男ん子よ、ツル子。よかった。・・・・」「四時十七分やったですよ」産婆さんはいう。八月九日、四時十七分。私の子供がここにいる。 ここに初めて具体的に記された日時が出てきました。花嫁の姉、ツル子が男の子を出産した時刻です。 ここまで読んで、この小説の一つ一つのエピソードの「底が抜けている」、その理由に気付かない人はいないだろうと思います。 作家が、この作品で描いているのは八月九日の「昨日」の世界です。 人々の些細な争いや、喜び、どこにでもありそうな言葉のやり取り。無残な戦場のうわさや、不条理に対する嘆き、人目を忍んだ勝手、勝手な行動。生きるためのずるさや、なにげない親しみについての丁寧な描写が、かえって読み手に異様な空虚を感じさせるこんな小説はそうあるものではないと思いました。 井上光晴にこんな作品がることをぼくは知りませんでした。ぼくにとって彼は「ガダルカナル戦詩集」や「地の群れ」で印象深い作家でしたたが、今では娘で、作家の井上荒野の方が有名かもしれない人でしょう。忘れられていく作家なのかもしれません。 ぼくは知らなかったのですが、この小説は黒井和男監督によって、「TOMORROW 明日」という題名で映画化されているそうです。子どもを産むツル子を桃井かおりが演じているそうですが、ぼくは、偶然その資料をどこかで読んで、この小説を知りました。 核武装などという、物騒な言葉がタブーであることの意味が忘れられつつある現在、思い出してもいい作家だと思いました。追記2020・07・29 現実の事件を、読者の前提として描いている作品です。映画の脚本として書かれたのかなあという印象もあります。 読者に「現実」という下敷きを要求する描き方には、小説の作法として「批判」もあり得るでしょう。しかし、今このときというのは、いつだって切り立った断崖に臨む崖っぷちである可能性を思い起こさせるというリアリティはあると思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!ボタン押してね!あちらにいる鬼 [ 井上荒野 ]瀬戸内寂聴と井上光晴の恋ひどい感じ──父・井上光晴【電子書籍】[ 井上荒野 ]全身小説家 [ 井上光晴 ]ドキュメンタリー

2019.08.09

コメント(0)

-

ジェームズ・サドウィズ 「ライ麦畑で出会ったら Coming Through the Rye」 シネ・リーブル神戸no23

ジェームズ・サドウィズ「ライ麦畑で出会ったら」 まさか、J・D・サリンジャーが映画に登場するとは思いませんでした。 題名を見て、ああ、あの「ライ麦畑でつかまえて」とかかわる映画だと、ちょっとドキドキしながらシネ・リーブルへでかけました。同じくらいの年頃の人にはわかってもらえるかもしれません。村上春樹が「キャッチャー・イン・ザ・ライ」と邦題をかえて、2003年に翻訳出版した作品で、初めて、この作品に出会った人にはわからないかもしれません。 1970年代の初頭、全共闘世代を仰ぎ見ていた10代の少年たちの、サリンジャー体験というものがあったのです。白水社の白い本でした。訳者は野崎孝です。京都の河原町にあった(はずの)駸々堂という本屋で買いました。田舎の高校生が題名だけでこの本を何故選んだのか、今となっては謎ですが、主人公ホールデン・コールフィールドは同い年でした。 映画の題名になっている「ライ麦畑で出会ったら Coming Through the Rye」という言葉は、この小説の読者にとってはかなり大事なフレーズで、作品の終盤で妹フィービーに会いに帰った主人公が彼女の部屋で話をします。野崎孝の本が見当たらないので、村上春樹の訳を引くと、こんなふうな場面です。「あの唄は知ってるだろう。『誰かさんが誰かさんをライ麦畑でつかまえたら』っていうやつ。僕はつまりね―」 「『誰かさんが誰かさんとライ麦畑で出会ったら』っていうのよ!」とフィービーは言った。それは詩よ。ロバート・バーンズの」 「それくらい知っているさ。ロバート・バーンズの詩だ。」 主人公が、本当は間違えておぼえこんでいた言葉でした。でも、間違えておぼえこんでいた思い込みこそが、主人公のリアルを支えているのだと思います。このあと、彼はこんなことを言います。 ここからは野崎孝の訳(?)、村上春樹の訳文では多分この小説はぼくの中に残らなかったような気がするのです。ウィキペにそれらしいのがあったので貼ってみます。「とにかくね、僕にはね、広いライ麦の畑やなんかがあってさ、そこで小さな子供たちが、みんなでなんかのゲームをしているとこが目に見えるんだよ。何千っていう子供たちがいるんだ。そしてあたりには誰もいない――誰もって大人はだよ――僕のほかにはね。で、僕はあぶない崖のふちに立ってるんだ。 僕のやる仕事はね、誰でも崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえることなんだ――つまり、子供たちは走ってるときにどこを通ってるかなんて見やしないだろう。そんなときに僕は、どっかから、さっととび出して行って、その子をつかまえてやらなきゃならないんだ。一日じゅう、それだけをやればいいんだな。ライ麦畑のつかまえ役、そういったものに僕はなりたいんだよ。馬鹿げてることは知ってるよ。でも、ほんとになりたいものといったら、それしかないね。馬鹿げてることは知ってるけどさ」 主人公が勘違いしていた「キャッチ イン ザ ライ」が小説の題名になって、フィービーが正しく覚えていた「カミング スルー ザ ライ」が映画の題名になったのです。 そして、この、それぞれのフレーズの一つが日本の田舎の16歳の高校生に、もう一つがアメリカの田舎の高校生に、それぞれ、とりついた、そういう時代であり、そういう年頃だったということなのでしょうか。 日本の高校生は、その後50年、こっそりこの言葉をどこかにしまい込み続けるのですが、アメリカの高校生は、書いた当人を探し始めます。 スクリーンには、イジメとシカトの日々に「ウンザリ」というよりかなり深刻に逃げ出したい、さえない高校生が映し出されています。シマクマ君は、年齢のせいなのでしょうか、こういう少年がスクリーンに出てくると、なんとなく遠くから見てしまうのですが、「まあしようがないか」と、ぼんやり考えながら観ています。 サリンジャーを探しに行く経緯が映し出されています。ホールディンを気取った赤い帽子。「ライ麦畑」の脚本。つまらないイジメの手口。シマクマ君には、共感というよりは遠い風景のように見えていました。「オイオイ、サリンジャーって隠遁してて、誰にも会わないんじゃないの?高校生が見つけられるの?」 そんな、少々しらけ気味の気分が、そばかすだらけの、この少女の登場でちょっと変わりました。「あれっ、この子、フィービーじゃないの?」 妹フィービーじゃなくて友達ディーディーとして登場する少女が、まったく、さえない男の子に興味を持ちます。ここからのロードムービー仕立てで、ようやく引き込まれていきました。 そこから、あれこれあるのですが、結局、あのサリンジャーがスクリーンに登場するのです。バカみたいですが、何だかとてもうれしいのです。まあ、イメージはちょっと違のですが(笑)。 サリンジャーが少年に向かって、「他人の作品をいじってないで自分の作品を書け。」と促すセリフには、ほとんど感動でした。で、ついでに、さえない主人公ジェイミーとディーディーのラッキーに拍手しそうになりました。なんだか、ゆかいな仲間のチビラ君たちの運動会の活躍を見ている気分です。 ジェームズ・サドウィズという監督が、どのくらいの年齢か知りませんが、「ベ平連」がリアルな戦争の影だったぼくの高校時代、本国アメリカのサリンジャー教の高校生信者が、その後、大人になり損ねて(?)今も生きているのを発見した驚きと、なんとなくホッとする気分が湧きあがってきます。「そうですか、あなたもサリンジャーにいかれたくちですか、そりゃあどうも。懐かしいですね。お兄さんをベトナムで亡くされたんですか、辛いことでしたね。」 「いや、それにしても、ステファニア・オーウェンっていう女優さん、いいですねえ。よく見つけましたね。フィービーそのものですよ。いろいろ言われてきたけど、あの小説、フィービーがいるからいいですよね。」 映画館を出て、西に向かって元町商店街を歩きながら、ああここにも、以前、洋書の丸善があったよなあ、と妙に懐かしく思いだしてしまいました。 監督 ジェームズ・サドウィズ James Sadwithキャスト アレックス・ウルフ(ジェイミー・シュワルツ ) ステファニア・オーウェン(ディーディー ) クリス・クーパー(J・D・サリンジャー ) 原題 Coming Through the Rye 2015年 アメリカ 上映時間 97分2018・11・14・シネリーブルno23追記 2019・08・07 いつまでたっても、10代から20代にかけての、あの頃の読書で出会った人たちを忘れられない。自分が、その頃から、少しも成長していないことを、つくづく感じる。 誰もが、そんなふうなんだろうか。そうではないだろう。自分の幼さというのは、時々バカバカしくてめんどくさい。ホントどうしたらいいのだろう。追記2020・10・11 久しぶりに、「フラニーとズーイ」という作品を村上春樹が訳した新潮文庫版で読み直して、サリンジャーに再会しました。 グラス家の末の妹フラニーとボーイ・フレンドとの食事の場面や、兄ズーイが母親と話し合う浴室の場面では作家サリンジャーの「手練れ」ともいうべき「上手さ」に感嘆しましたが、フラニーとズーイの会話のクライマックスで、フラニーが「シーモアに合いたい。」と答える場面では涙をこらえることができませんでした。シーモアというのはフラニーやズーイの兄なのですが、この作品の中では話題として出てくるだけの人物なのです。小説を読みながら、久しぶりに泣いてしまいました。 40年前に読んだのは野崎孝訳でした。その時には、まあ、忘れてしまっているのかもしれませんが、ここにクライマックスがあるということにさえ気づいていなかったと思います。ぼく自身が年を取ったということもあるとは思いますが、その時、その時で、読み方は変わるものなのですね。 どういう場面の話をしているのか、気がかりな方は作品をお読みくださいね。ボタン押してね!ライ麦畑でつかまえて (白水Uブックス) [ ジェローム・デーヴィド・サリンジャー ]楽天で購入サリンジャー 生涯91年の真実 [ ケネス・スラウェンスキー ]

2019.08.09

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年8月7日(水)「伊川を下って」南別府の彫刻のある公園

「伊川を下って」南別府の彫刻のある公園 徘徊日記 2019年8月7日(水) 神戸市の西の端を流れる川の一つに、伊川というのがありますね。西区の太山寺あたりから、伊川谷という地域、明石の町の北側かな?を流れて、玉津あたりで明石川と合流して、明石の海に流れこんでいます。ブログに地図を貼る技術がないので口で説明しています。今日は、その川に沿ってスーパーカブで下っていきました。 途中に川沿いの公園があります。南別府という土地らしいです。何だか面白そうな彫刻がありました。ちょっと寄ってみようかですね。 これは、じつは裏で、表から撮ると下のようになります。 撮った本人はこっちの写真がかっこいいと思っているが、要するに西日の逆光で怪しげな頭巾をかぶった、謎の盗賊団が肩を組んでいるシルエットという感じになっているのが気に入ったわけ。 ちなみに、彫刻(?)の名前は「電車ごっこ」。まあ、そう見えんわけでもない。消防ホース持って頑張ってるようにも見える気もします。 あっちの方にももうひと集団おりますね。 カメラを構えている影が映って、それが面白くて、もう一枚撮りました。ああ、彫刻の名前は「未来の響き」ね。題見てからみるとかなり悩みますね。 この写真は「マントの怪人」という題にしようか。とか何とか考えて、撮りました。 川べりの公園なので、川面をのぞき込むと、おっ、おるおる。鯉かな?フナかな?でもなんか胴体長いし、結構上流やし、ボラとかちやうやんな。 おお、これはガメラ君!どこ行きよんねん? 公園の名前がわからないので「南別府ガメラ公園」ということにしておこうと思います。誰もいない公園で写真を撮っている老人は、少しアブナイかもしれませんね。それにしてもエライ西日でした。2019・08・07にほんブログ村

2019.08.08

コメント(0)

-

週刊「ジージの絵本」 佐野洋子「ぼくの鳥あげる」(幻戯書房)

佐野洋子「ぼくの鳥あげる」(幻戯書房) 佐野洋子さんの懐かしい絵本が幻戯書房という本屋さんから復刊されました。 小さい男の子はお母さんのお腹から出てきたとき、ひたいにぺったりと切手をはりつけていました。時々は、首にへその緒を巻き付けた赤ん坊が生まれることはありましたが、ひたいに切手をはりつけて生まれてきた赤ん坊は初めてでした。 こんなふうに、一枚のうつくしい「切手」の長い旅が始まります。なにせ切手ですから、旅しちゃうわけです。 天才的泥棒の一家、戦場の兵士、仲の良い夫婦、酒場の酔っぱらい、貧しい絵描き、図書館の貸し出し係、知らない国を旅する船乗り、伯爵夫人。 さて、波乱万丈の旅はこんなふうに終わります。 女の子は、若者のひたいにそっとキスをしました。 何だか要領を得ない案内ですが、お話なのでオチがわからないようにと思ってのことです。気にかかった人はお読みいただくほかありませんね。つまらなかったらごめんなさい。 我が家では佐野洋子さんは特別な人です。お出会いしたことも、もちろん、お話したこともありません。亡くなって、ドキュメンタリー映画『 100万回生きたねこ』を見ましたが、映画の出来は、少し残念だと思いました。「おれはねこだぜ」とか「100万回いきたねこ」以来、彼女が描く世界に惹かれてきましたが、今回復刊されたこの童話も、コユちゃん姫をはじめ我が家のチビラ君たちに手渡したいお話でした。挿絵を新しく広瀬弦、佐野洋子が「私の息子はサルだった」と書いた、あの少年が書いているのもうれしいですね。それではまたね。追記2022・06・02 下世話な連想で申し訳ありませんが、我が家では谷川俊太郎と佐野洋子はセットなのです。で、谷川俊太郎の絵本や詩を案内したいと思うと、佐野洋子のエッセイや絵本もいろいろ思い出されてきて、どうしようかなと思いながら、それぞれ少しづつ読み直しているところです。まあ、何とか「案内」にこぎつけたいとは思っているのですが(笑)ボタン押してね!にほんブログ村100万回生きたねこ [ 佐野洋子 ]はい、傑作です。私の息子はサルだった (新潮文庫) [ 佐野 洋子 ]ドキュメンタリー映画 100万回生きたねこ

2019.08.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 赤坂真理「箱の中の天皇」(河出書房新社)

赤坂真理「箱の中の天皇」(河出書房新社) 「東京プリズン」(河出文庫)で高く評価された作家、赤坂真理の新作「箱の中の天皇」(河出書房新社)です。出版当初、天皇退位という出来事もあって、とても話題になったように思うのですが、その後がどうなったのでしょう。今年(2019年)の四月ごろだったでしょうか、新刊書店のメインの棚に顔を見せて並んでいましたし、市民図書館では順番待ちが列をなしていました。 赤坂真理は前作では「東京裁判」とは何かということを小説化したわけですが、今回は退位した平成帝の「お言葉」にインスパイア―されての作品ということでしょうか。近くにも読んでいる人はたくさんいました。ちょっと架空の座談会ふうにご意見を紹介しましょう。60代女性A 若い人たちが、これを読むこと。まず、それを期待したい。その上で、どう思うのか、どう考えるのか聞いてみたい。 たとえば、憲法上の「象徴」という定義をはじめ、問いかけていること、描いていることはかなり重要で、本質的なところに迫っているでしょ。小説だから書けることを書いていると思うのね。それを十代、二十代の人たちが読んで、わからないと思うなら思うで、考え始めるということをはないのかしら。60代男性S まあ、十代は?です。それより、小説としてはどうなんでしょう。うまくいってますかね?そこのところが、ぼくは引っ掛かったんですが。話題に負けてるというか、これもありなのかなあ。60代女性A そうね、そこはむずかしいところよね。小説としてでないと書けなかったのかもということと、小説としてうまくいっているか。ちょっと疑問ね。70代女性D 私は、だんだん引き込まれました。 ファンタジーとして描いていること。 天皇制について「箱」というメタファーで可視化して語っていること。 ドイツの大統領の発言と平成の天皇の在り方の描き方。 印象に残ったのはそのあたりかな。いい作品だと思いましたよ。60代女性B 例えば、ほら、敗戦後論とかの議論がありますよね。そういう、この国の戦後社会の在り方について、きちんと勉強なさっているところもいいと思いましたね。 主人公がアメリカ体験のある50代くらいの女性として描かれていますよね。そこから一つのことばについて、英語と日本語のズレというんでしょうか。「シンボル」イコール「象徴」なのかという問いかけ。そういう視点の重層性というか、外からの眼差しというか、設定として好感を持ちました。60代女性E たしか、高山文彦でしたっけ、「ふたり」(講談社文庫)っていう本がありましたよね。二人の「みちこ」でしたっけ。この小説には石牟礼道子さんらしい人が出てきますよね。折口信夫とか、三島由紀夫の名前も出てきます。それぞれの人が何故出てくるのか。三島由紀夫はともかく、石牟礼道子とか折口の天皇というのはもっと古代的というか、この作家の天皇とは少し違うと思いました。 アリバイで出してきてる感じがして、なんで出すんだろうって。特に、石牟礼さんの登場にはちょっと。60代男性A 「東京プリズン」に続けて、主張のある作品ですね。方向性は一貫しています。その結果なのか、「小説を読む楽しみ」というんですかね、面白さを失っていませんかね。 確かによく調べて書いていると思いますが、表面をなでたというか、腹が座ってそうで、座っていないというか。そのあたりは不満ですね。 この人、戦後社会論とかやりたいんじゃないですかね。新書とかありますよね。60代男性S ええっと「愛と暴力の戦後とその後」 (講談社現代新書)とかかな。読んだ時の記憶がもうないのですが、ちょっと思い浮かべた感じでは、よく似た論旨です。70代女性C 私も「東京プリズン」以来、作家の主張の強い作品だなあって。マッカーサーとか横浜メリーとかの描き方はファンタジーっていうんでしょうか、主人公の意識の中に登場する夢のようになっているでしょ。でも、それって人形芝居に魂が入っていないという感じがしましたね。小説としては「生」っていうか。よく煮えてないというか。印象ですけど。60代男性G 三十年間不在の父、英語ができる母、アメリカを知っている娘、憲法の定義を巡るアメリカの思惑を象徴するマッカーサー、アメリカにカラダを差し出す娼婦。みんなメタファーなんでしょうね。で、ファンタジーめかしてますが、ちがうんじゃないですか。ほかの登場人物も人形だと思いました、ぼくも。 最後の「お言葉」の記述から後に作家の心情が出てくるのですが、いろんな意味で焦点をぼかしていると思いました。近代的な政治制度としての「天皇制」と「天皇」そのものの間のギャップをクローズアップして、ある種「きわどいこと」を書いてると読んだんですが、平成帝が、近代以降の四代の天皇の中で、国事行為としてではなくて、国内や過去の戦地の訪問、古代的にいえば国見ですよね、と、日々の神事、お祀りですね、古典を読んでいると天皇って節会(節会)とかの主催者でしょ、それにとても熱心なんだそうですが、そのあたりから考えて、この作品は薄気味悪かったですね。 彼とヴァイツゼッカーとは一緒に語れないものがあると思いますね。ドイツの彼には宗教的権威は全くないですから 座談会が架空なのに50代より若い人が出てこないところが、ちょっと残念ですが、正直言って30代、40代の人がこの作品を読んでみてほしいし、どう思うのかという60代女性Aさんの感じ方は共感しますね。その年代の方がこの作品をどう読むのかということがぼくには想像できないわけですね。 この国のとても特殊な制度としての「天皇制」は、やはり、きちんと考えておかないとヤバいと思います。この制度を後ろから支えているのは、歴史性というよりは宗教性だと思いますが、宗教性というのは、いろんなことを、一気に御和算にしてしまえるシステムっていう感じがしますからね。つい先だっての選挙の演説とかでも「天皇の国だ!」などという人はいるわけですから。追記2022・07・11 なんだか、昭和のはじめのような事件が起こって、大騒ぎになっている騒ぎ方が社会の方向を決めかねない、殺された人を祭り上げて、新手のファシズムを予感させるような、危険なにおいが漂っていて、そのうち、天皇とかのことも持ち出してくるんでしょうね。 全く予測はつきませんが、10年後くらいに信じられない事態になっているような気もします。今さら手遅れなのかもしれませんが、天皇とか国家とか、政治権力とか、マスコミの扇動とか、おもちゃのように子供も大人も夢中になっているスマホの危険性とか、まじめに考えはじめないとヤバいんじゃないでしょうか。にほんブログ村ボタン押してね!愛と暴力の戦後とその後【電子書籍】[ 赤坂真理 ]東京プリズン (河出文庫) [ 赤坂真理 ]

2019.08.07

コメント(0)

-

ミカエル・アース「アマンダと僕」シネ・リーブル神戸no22

ミカエル・アース「アマンダと僕」シネリーブル神戸 八月になりました。痩せたい。たとえば垂水まで歩く。神戸から三宮まで歩く。歩いて映画を見に行く。少しは痩せられるだろうか?なんてことを考えながら大汗をかかざるをえない炎天下、シネ・リーブルにやってきました。もうそれだけで、自分をエライといってあげたい気分でしたが、トイレで上着を着かえて席に着きました。 今日は予告編でファンになった少女の笑顔を期待してこの映画に決めました。少女は、我が家の「ゆかいな仲間」のチビラ一号こと、「コユちゃん姫」そっくりなんです。さあ、暗くなりました。 小学校の門。お迎えが来なくて困っている少女がいます。先生が出てきて、もう一度校舎に入るように促すと、少女はしぶしぶ校舎に戻っていきます。この子がアマンダ(イゾール・ミュルトリエ)でした。 青年がアジアからの旅行者なのか移民なのか、パリにやってきたばかりの大家族に部屋の説明をしています。要領を得ないやりとりが、ようやく解決して自転車に飛び乗ろました、いや走り出もしれません。ともかく、小学校の黄門にたどり着きますが、誰もいません。この青年が「僕」ことダヴィッド(バンサン・ラコスト)でした。 お迎えが来ないと小学生が帰れない国フランス。なんだか不思議な気分で見ていると、アマンダの母親で「僕」のおねーさんサンドリーヌ(オフェリア・コルブ)は町中の公園で起こったテロ事件に巻き込まれて死んでしまいました。 サンドリーヌはシングルマザーで、高校の英語の教員。娘のお迎えを弟の「僕」に頼まなければならない境遇なのですが、「僕」は「僕」で、一時、流行ったいい方で言えば「ニート」。 アマンダはサンドリーヌが読んでいる英語の本に興味を持ち始める年ごろで、あれこれ尋ねるのですが、その本の題名が「エルビスは会場を出ました」でした。サンドリーヌがエルビス・プレスリーの説明をしながら、彼の曲に合わせてアマンダと踊りだすのが最初の見せ場ですね。 母と失った姪と叔父のカップル。それがここからの展開でした。 「僕」は僕で、出会ったばかりのピアノ教師をしている恋人レナ(ステイシー・マーティン)を失います。レナも同じ事件に巻き込まれ重傷を負うのですが、死んだわけではありません。失恋です。レナの回復も大切なディテールですが、そのあたりは省きます。 まともな仕事もなく、失恋して、たった一人の姉を失い、姪の親代わりまで抱え込んだ「僕」のありさまを映画はかなり詳しく描きます。それじゃあ、母を失った小学生のアマンダはどうなるのでしょう。 この二人の頼りなく、ちぐはぐな暮らしが、やがて支え合いに変わっていく様子を、この監督は自転車で描きたかったようです。 街を疾走するダヴィッドの危うい自転車さばき。後ろの荷台に乗せられてすねるアマンダ。印象的な自転車シーンがあります。そして、ほぼラストシーンに差し掛かったところで、二人がそれぞれの自転車に乗って、走りながら笑い合う川べりのシーンがやってきます。「そうか、こういうふうに、これで大丈夫だ、が描きたかったんだ。」 違いましたね。しかし、裏切られたわけではありません。最後のシーンでアマンダがサンドリーヌと踊ったときに聞いた、あの、かなしい言葉がよみがえります。しかしそれは、見事に乗り越えられるからです。 パリの町の様子、親のいない子供たち、シングル・マザー、テロ、現代のヨーロッパ、あるいはフランスの社会をそれとなくリアルに描いていました。自転車の使い方も面白いですね。特に最後は映画らしい、なかなかなラストシーンでした。 もちろんアマンダの様々な表情は、演技とかそういうことを超えて可愛らしくて納得でした。7歳という設定ですが、もう少し年上だと思いましたね。 監督 ミカエル・アース Mikhael Hers 製作 ピエール・ガイヤール 製作総指揮 エーブ・フランソワ=マシュエル 脚本 ミカエル・アース モード・アメリーヌ キャスト バンサン・ラコスト(ダヴィッド ) イゾール・ミュルトリエ(アマンダ ) ステイシー・マーティン(レナ) オフェリア・コルブ(サンドリーヌ) マリアンヌ・バスレール(モード) 原題「Amanda」 2018年 フランス 107分 2019・08・01・シネリーブルno22ボタン押してね!

2019.08.06

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年6月29日 兵庫近代美術館「プラド美術館展」

「プラド美術館展」 徘徊日記 2018年6月29日 兵庫近代美術館 集中豪雨の中、久しぶりの近代美術館。17世紀スペイン宮廷お付きのベラスケス。プラドといえばゴヤは?「うーん、空振りでした。」 美術館から歩いて帰りながらふりむきました。 むしろ、この雨の中、歩き回っている、自分の徘徊ぶりに、拍手!2018/06/30追記2019・07・12昨年の6月でしたね。よく雨が降りました。あれから県立美術館には、とんと、ご無沙汰。「ゴヤ」は堀田善衛で読みはじめましたが、しばらく手が止まっています。ヤレヤレですね。ボタン押してね!

2019.08.06

コメント(0)

-

週刊 読書案内 矢作俊彦「ららら科学の子」(文藝春秋)

矢作俊彦「ららら科学の子」(文藝文庫) 夏休みが始まって一週間、「ゆかいな仲間」のチビラくんたちが「ヤサイクン」に連れられてやってきました。チビラ1号こと小学校4年生の「コユチャン姫」が、マンガの棚の前で読めそうな漫画を物色しています。 「これどう、マンガじゃないけど。」 手渡したのが「点子ちゃんとアントン」(岩波少年文庫)です。 もう、十五年も前のことだけれど、「ゾーン」というバンドが平成版「鉄腕アトム」のテーマソング(?)を歌っていました。そのころ、我が家のおバカ娘の「ピーチ姫」が持っていたCDを借りて聞いていると、新しい歌詞が耳に飛び込んできて、参ってしまった記憶があります。今ならユーチューブですぐに聞けます。♪ いつも君のそばに居るよ だから もう一人じゃない君が道に迷う時は僕が先を歩くよ遠い空こえて僕らは飛び立つきっと そこにある それが君の夢 ♪ 今でもそうですが、ゴジラ老人はこういうセリフに弱いんです。たとえば、誰でもご存知の「スタンド・バイ・ミー」という名曲があります。映画の主題歌にもなったし(原作はスティーブン・キング新潮文庫)、ジョン・レノンとかが歌っていた歌ですが、今聞いても泣けますね。「ゾーン」が歌ったアトムの主題歌は、丁度その反対なのですが「遠い空こえて僕らは飛び立つ」というのがいかにもアトムらしいなあと思ってしまうんです。 空をこえて~♪ ららら 星のかなた~♪ と歌われた昭和の「鉄腕アトム」も国境の向こうの世界で苦しんでる少女を救いに飛び立ちます。しかし、国境を超えてはいけないというロボット法によって処罰され、とどのつまりは太陽に向かって飛んで行くという結末でした。みなさん、覚えておられるでしょうか。あの漫画も、有名ですが多くの人が最後までは読んでいない作品の一つかもしれませんね。 もっとも、ぼくにこのことを思い出させてくれたのは矢作俊彦「ららら科学の子」(文藝春秋社)という小説でした。2003年の新刊ですから、今となっては少し古いですかね。この小説は、ぼくにはとても面白かったのですが、その後文春文庫になっているところを見ると、そこそこ流行ったのかもしれませんね。 1960年代の終わりころ。当時20歳の青年がアトムのように国境をこえて飛び立ってしまいます。それから30年間、中国大陸の辺境で暮らし、1990年代の日本に帰ってくるというお話なのですが、主人公は国境をこえたことで処罰されたんだろうかというのが、読み終えてのぼくの感慨でした。しかし、それにしても、この30年という時間の区切り方がすごい! と思いました。この作家はただのエンタメ作家じゃないと思います。 で、30年前の出発の日に、少年だった主人公が小学生の妹に送った本がエーリッヒ・ケストナー「点子ちゃんとアントン」なのです。岩波少年文庫の一冊で今でも読めます。ナチス版「焚書坑儒」で灰にされた作品です。 この本のことはこの小説の中ではとても大事なディーテイル、つまり小道具になっていて、あんまり説明してしまうと読む人の迷惑になるからこれ以上言いません。 兄から本をもらった、この妹と、ほとんど同じ時代を生きた人間であるボクにとってこの小説には忘れられないなにかがあります。それは、30年という時間単位とも関連していることだと思います。 この小説を読んでいると、二つのデ・ジャ・ブ、既視感、あるいは記憶というべきか、が重なって、ボクのような読者の頭の中には浮かんでくると思います。 一つは1960年代から70年代にかけての社会のイメージです。先のオリンピックの開催されたころの、たとえば木造の小学校の風景です。 もう一つが阪神大震災のあとの、神戸に住んできた人間に特有なのかもしれませんが、何だか「あとの祭りのような空気」の漂う乾いた荒涼とした風景です。 小説には一つ目の時代から二つ目を眺める「帰ってきたアトム」君が出てくるのですが、2019年の読者は、小説に描かれている1990年代後半の世界からは、もう、30年ほど未来の「今」から、振り返って眺めることになってしまいます。 そこから「あれは、なんだったんだろう?」とでもいう感慨と、「今のこれはいったい何だろう?」 という、何だか首が座らなくてぐらぐらするものと出会います。もっとも、60歳を越えた読者でないと、この感じはわからないだろうという気もします。 そのあたりがこの小説の始まりから終わりまでを支える面白さの肝だったと思うのです。実に映画的設定で、そのうえ、昭和の映画の話もたくさん出てくるわけで。そこもぼくには面白かったですね。1960年に2000年が未来であった ということは当たり前のことです。しかし、当時のマンガのなかで鉄腕アトムが生まれたのが2003年で、人気漫画の主人公だったアトムが生まれたのと同じ頃、あの頃の映画の世界で描かれた宇宙船ディスカバリー号の旅があったわけなのですが、それぞれが、今となってはもう終わっていますね。その時代を生きてきた人間にとって、その事実は、ちょっと、いや、かなり不思議な感じのすることなのですね。そのあたりのことを高校生諸君はどう思うのでしょうね。 そんなことを考えることが好きなSFファンにはが巽孝之『「2001年宇宙の旅」講義』(平凡社新書)をお勧めしてもいいかもしれませんね。ただ、まあ、この本は高校生には、ちょっとめんどくさいかもしれないし、そのうえ、やっぱり、もう古いのかもしれないですね。それではまた今度。(S)追記2019・08・04 記事は2004年に書いた「案内」のリメイク版なのですが、本書「ららら」を再読して唸りました。 余計なお世話ですが、ケストナーの童話とともに本書の中で大切な小道具になっている小説がもう一つあります。カート・ヴォネガット「猫のゆりかご」(早川文庫)です。 「ららら」には「2001年宇宙の旅」という映画もちゃんと登場します。ボクくらいの年齢の読者なら、小説の世界と、現実の経験を行ったり来たりさせられるに違いないのです。この作家の、このあたりのセンスは、ホント、半端じゃない。追記2021・09・04 久しぶりに記事を読み直して焦りました。何が書いてあるのかよくわかりませんね。ぼくは、思い込んで書いた人なので困りませんが、読まされた高校生は困ったでしょうね。まあ、そういう教員だったんでしょうね。何とも恥ずかしい限りですが、思い当たるフシどころか、証拠がこうしてあるわけで、困ったものです。追記2024・04・21 この古い掲載記事を修繕していて、あれっ?! て、思いました。 ケストナーとかカート・ボネガットとか、具体的に引用される作家については言及していますが、兄が妹に、というシーンの向うにはサリンジャーがいるようですね。 だから、どうだと問われれば困るのですが、矢作俊彦が1950年生まれで、あの世代、「ライ麦畑でつかまえて」(白水Uブックス)が「新しい世界の文学」という白水社のシリーズの1冊として出版されたのが1964年ですが、どんぴしゃりの世代で、彼自身が、インチキなここから出て行きたい少年であったどうかはわかりませんが、小説が、ここをインチキな場所だと感じていた少年を主人公にして書かれていることは確かなようです。 まあ、そこから先は、やっぱりだからどうだというのだですが、とりあえず忘れないように追記しました(笑)にほんブログ村ボタン押してね!点子ちゃんとアントン (岩波少年文庫) [ エーリヒ・ケストナー ]文句なしの名作です。【新品】【本】『2001年宇宙の旅』講義 巽孝之/著ちょっと古いかな。【中古】 ららら科学の子 /矢作俊彦(著者) 【中古】afb文庫であります。ロング・グッドバイ (角川文庫) [ 矢作俊彦 ]矢作さんらしい。

2019.08.05

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 明石「魚の棚」 ― 地面の蓋が面白い 4

明石「魚の棚」 ― 地面の蓋が面白い 4 徘徊日記 2019年 明石の市場「魚の棚」の地面の蓋を面白がっていたのに、目が上の方に向いてしまって、まだあることをうっかりしていました。 とりあえず地面の蓋に戻ります。明石の町の商店街の蓋はこんなのです。「しごせんのまち」なんですね。東経135度。このまま北にまっすぐ歩いていくと、へその町、西脇ですね。 電車に乗っていてもよく見えますが、ランドマークになっている天文科学館の時計台。「あかし合流」の意味が分かりませんが、まあ、そのうちにわかるでしょう。「魚の棚」の入り口にはこんなのもありました。 明石海峡大橋と時計台。こっちの方が新しいのかもしれません。さて「魚の棚」の地面にはこんなのもあります。「ワタリガニ」 播州でカニといえば「わたり」っていう感じ。但馬の生まれの人間には、あまり縁がなかったのですが、庶民のカニっていう感じですね。もちろん、うまいですよ。「ゴマサバ」 この市場ではお刺身にして食べる「鯖」が出てます。昼網なんかだと、少し小ぶりのものもあります。ああ、昼網というのは、ここのいい方かもしれませんが、昼過ぎに来ると、前の海の獲れたてが並ぶんですね。量も多くて、安いのが評判でした。ちょっと過去の話になりつつありますね。「ぶり」 「鰤」になる前の「はまち」の段階が刺身でも煮つけでも、ぼくらの口に入るわけですね。前の海の回遊してくる「鰤」もいるのかもしれませんね。「マルハゲ」 「カワハギ」というのが一般的なのかもしれませんね。「ハゲ」とか、まして「マルハゲ」とか、聞く人が聞いたら怒り出しそうな呼び名ですが、平気で、かつ、大声で声をかけて商売していますよ。「ハゲや、ハゲ!奥さん、造りでも、鍋でもエエでえ。ああ、皮むいて、ちゃんと捌いとくで。旦那さんもよろこんでやでえ。」「うちのはハゲテマセン!」 なんていいながら(言いませんが)、一山買って、ハゲの薄造り。フグの十分の一の値段で、毒はなし。肝和えのポン酢でいただきますね。ハゲてるおとーさんもハゲてないおとーさんも幸せですね。「メバル」 前の海の王者かもしれませんね。御造りにできるくらいのものになると、ここでも結構いい値が付いているようですが、空揚げや煮つけなら庶民の魚ですね。白身の煮つけの好きな人はこれですね。まあ、骨立てんようにせなあきませんがね。 これで、一応全部ですね。市場から図書館に向かう二号線の歩道橋の下にはこんなのがありました。 向うの商店街にあった丸い蓋の、四角い版ですね。まあ、とりあえず図書館に行って借り溜めていた本をかえしてきます。じゃあ、次は明石城にでも行ってみますね。ハイ、この北側にはお城もあるんですよ。ボタン押してね!

2019.08.04

コメント(0)

-

イ・チャンドン「 バーニング 劇場版」 元町映画館

イ・チャンドン「 バーニング 劇場版」 元町映画館 「村上春樹の小説『納屋を焼く』の映画化」という触れ込みに、何となく心騒いで見に行きました。元町映画館です。 映画が始まりました。青年がトラックから荷物を運び終わって、物陰でタバコを喫います。ショッピングセンターに商品を運んできたようですが、建物の前では若い娘が商品のPRをして踊っています。 チラシの、向かって左の男がその青年で、役名はジョンス、演じているのはユ・アインです。真ん中に座っているのが、やがて行方がわからなくなる女性で、役名はヘミ(チョン・ジョンソ)です。右側に座っているのが、納屋ならぬビニールハウスを焼く男ベン(スティーブン・ユァン)です。。 ジョンスとヘミは、経緯は忘れましたが仲良くなります。ヘミの部屋で二人はセックスに及びます。ここで、「エッ?」という、最初の違和感を感じました。裸になったヘミが、ジョンスに対して避妊具を差し出すのです。が、これがパッケージされていないまんまのコンドームなんです。このシーンのもたらした困惑。それがこの映画の総てだったかもしれません。 「この映画、なんか、へんだ。」 ジョンスが作家ではなく、作家志望の青年であること。彼が失踪した、いや、行方不明にになったヘミの部屋を訪ねるて、その部屋で猫を探すこと。彼に38度線の南に位置していて「北」の宣伝放送が聞こえてくる故郷があること。薄暮の中で踊るヘミ、このシーンは異様に美しいのですが、それを見るジョンスの呆然とした姿。ヘミの失踪後ベンの素性を調べ、最後には彼を焼いてしまうこと。 村上小説のファンだということもあり、既成の小説を原作にしているという思い込みもあって、見ているぼくの関心は原作の記憶に引きずられ続けているのですが、ここにあげたシーンに該当する場面は原作にはありません。困惑の理由はたぶんそこにあって、映画の罪ではありません。 考えてみれば当たり前のことですが、この作品は監督イ・チャンドンのドラマです。この映画の肝は原作の小説にはない、これらの要素の中にこそあると思いました。 彼は現代の「韓国」という「世界」を、批評的に描こうとしている表現者なんじゃないでしょうか。 原作にもあって、映画でも描かれる二つのディーテイルがあります。一つめはヘミがうつくしい手の動きで演じて見せながら語る「蜜柑むき」のパントマイムのコツの話です。「要するにね、そこに蜜柑があると思い込むんじゃなくて、そこに蜜柑がないことを忘れればいいのよ。それだけ」 二つめは、原作小説では「時々納屋を焼くんです」というセリフですが、ベンによって「ビニールハスを焼くんです」と言い換えられた告白です。 この二つの「春樹的ディテール」が、この映画の「わからなさ」を深めながら、見ているぼくを謎解きの誘惑に誘い込んでいきます。 「蜜柑むき」は、小説では女性のはじまりからの不在、ひいては作品世界そのものの不在を暗示していると思うですが、映画にすると犯罪の謎を暗示してしまいます。「納屋を焼く」も同じ形の暗喩で、日本の農村に点在する納屋なんて本当はないのですが、小説は「ないことを忘れ」させ、イメージとしての納屋を連想の中に思い浮かばせることをねらっていると思うのですが、ビールハウスは日本にも韓国にもあるのです。あるものは焼けるのですが、なぜ焼くのか答えはありません。そこから「殺人」の実在が暗示されていきます。 見終えて思い出したのは、村上春樹と同じ時代を描いた作家中上健次でした。ジョンスは「十九歳の地図」の主人公「僕」とよく似ていると思いました。中上健次の小説は主人公「僕」が本当はそんなものはないのですが、自分を取り巻く世界に、自分に対する悪意を妄想し、それに対して憎悪を対置させた青春小説の傑作だと思いますが、ジョンスの心の動きは「僕」をなぞっているように感じました。 最後にベンを車ごと焼いてしまうジョンスはどこに行くのでしょう。どこか、青年のやり場のない怒りと「わからなさ」が印象に残った映画でした。何はともあれ、「謎」は春樹的でしたが、やり場のない怒りは「春樹ワールド」とは遠いのではないでしょうか。 ぼくには70年代の日本の文学シーンを喚起させてくれた作品でしたが、案外、ビビッドな現代韓国社会を映し出した傑作なのかもしれません。ウーン、案外ありがちなのですが、原作に振り回されて映画を見損ねた気がしますね。難しいものです(笑)。 監督 イ・チャンドン 製作 イ・ジュンドン イ・チャンドン 原作 村上春樹 脚本 オ・ジョンミ イ・チャンドン 撮影 ホン・ギョンピョ 美術 シン・ジョムヒ 衣装 イ・チュンヨン 音楽 モグ キャスト ユ・アイン(イ・ジョンス) スティーブン・ユァン(ベン) チョン・ジョンソ(シン・ヘミ ) 原題 「Burning」 2018年 韓国 148分 2019・03・10・元町映画館no16追記2019・11・18イ・チャンドン「ペパーミントキャンデイ」を観ました。感想は表題をクリックしてくださいね。ボタン押してね!螢・納屋を焼く・その他の短編 (新潮文庫) [ 村上 春樹 ]村上の短編は総じて、比喩的です。まあ、好き嫌いはありますが、面白い。【中古】 十九歳の地図 / 中上 健次 / 河出書房新社 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】これは、中上健次、初期の傑作だと思います。

2019.08.04

コメント(0)

-

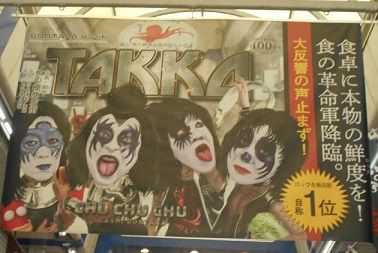

徘徊日記 2019年 明石「魚の棚」あたり ― 夏の吊り広告

夏の吊り広告 徘徊日記 明石「魚の棚」あたり 自宅から歩くと、だいたい一時間。ちょうど南西の方角に明石の町はある。たいがいは愛車スーパーカブで出かける。市民でもないのに市民図書館がお気に入りで、毎週出かて、駐輪場から「魚の棚」(うおんたな)を抜けて図書館へのルートを歩く。 ふと、見上げて、「あわわ、なんじゃこれ?」「これは、キッスか。CHU CHU CHUってなんやねん。あ、あっちにも。」「裏もあるなあ。蛸に恋してて、だれが買いまんねん。最近、タコも高いしなあ。」「すきやなあ、ドリフターズかな?ホンマの蛸がおるやん!ああ、ちやうか、あの辺のおっちゃんやん。」「ええかおしてるやん。この人見たことあるなあ。どこのやくざ映画やねん?最初に死ぬ役の人ばっかりやん。」「わっ、懐かしいなあ。この町のセンス分かるは。フィンガー・エイトとて何やねんな?タコタコ天国て、まあ、わかりますけど、コテコテでんな。」「勢ぞろいでんな。やっぱ、浪速の演歌ですか?ベストアルバム発売しません!はいい、わかってます。」「これなんでしょう。ザ・フィッシャーズやって。まあ、古いというか、若いというか。笑い顔がええですね。」 「魚の棚」の夏の吊り広告。レコードジャケット編でした。正月には「映画シリーズ」もあります。お楽しみに。ボタン押してね!

2019.08.03

コメント(0)

-

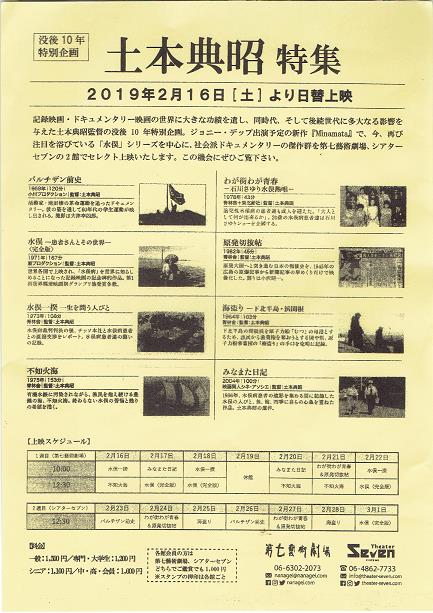

土本典昭 「水俣 ― 患者さんとその世界〈完全版〉」シアターセブン